发展与幸福

发展与幸福

Development and Happiness

冯贺霞 著

冯贺霞 博士,现为北京大学经济与人类发展研究中心博士后,主要研究方向为贫困与发展、儿童福利与反贫困、多维度贫困的测量等。2009-2014年就读于武汉大学,获得经济学硕士、经济学(发展经济学方向)博士学位。参加过国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、国家自然科学基金国际(地区)合作交流项目等研究工作。在国内经济学核心期刊上发表学术论文多篇。

概 要

长期以来,以收入为主的经济指标一直被视作度量福利水平高低的一个主要指标,而所有提高社会福利和促进发展的经济政策,最后大多归结于经济的长期增长。直到1974年,Easterlin发现发达国家出现了幸福不随收入增加而增加的“幸福收入悖论”现象,幸福及与其相关的问题重新回归到经济学家们的研究视野。然而,经济学对主观幸福感问题的关注重点依然是以收入为主的客观因素,对主观心理因素关注不够。获取幸福的路径,除了提高物资财富、教育质量等客观路径,还包含着个人关系需求、能力需求及自我实现,以及生活的意义和目标等主观路径。并且,随着物资生活水平的提升,获取主观幸福感的主观路径会越发重要,甚至会超过客观路径对主观幸福感的效应。因此在本书中,基于幸福收入悖论的客观现实,我们将影响幸福的客观因素及主观心理因素纳入模型分析中,分别从个体微观发展、宏观经济发展及城乡社会结构三个方面对幸福与发展问题进行了深入、细致的研究。

本书的研究主要从三个方面加以展开:

第一,研究微观个体发展对幸福的影响。一方面,微观个体的收入、教育、健康等客观层面的发展因素,以及微观个体的心理需要等主观心理因素均是影响个体主观幸福感的重要因素。另一方面,微观个体的这些发展因素很可能与其童年时期父辈的发展密切相关。基于此,本书运用2008年中国综合社会调查微观数据,采用多元递归概率模型,研究童年家境对主观幸福感的直接效应,以及童年家境通过微观个体发展对主观幸福感的间接效应。实证结果表明童年家境不仅直接影响微观个体的主观幸福感,还通过个体的收入、教育及心理需要等因素间接影响个体的主观幸福感。可见,微观个体早期的经历对其幸福的间接效应很可能是造成幸福收入悖论的重要原因,这位破解幸福收入悖论提供了新的研究视角和方法。

第二,研究宏观经济发展对幸福的影响。该部分主要的研究目的在于从收入分配、民生投资等宏观发展变量视角,破解我国纵向的幸福收入悖论。本书通过使用2003-2008年中国综合社会调查的数据及相关的宏观数据,运用Order Probit模型,分析了经济增长、收入分配、政府对教育、医疗、社会保障的财政支出对居民幸福感影响效应。实证分析的结论是,经济增长、物资财富的积累是实现居民主观幸福感的前提和基础。然而,经济增长、收入水平对居民主观幸福感的影响显著但系数较小,而相对收入地位的改善、公平的收入分配及国家在教育、医疗及社会保障方面的民生投资却能显著提升居民的主观幸福感。

第三,研究城乡社会结构对幸福的影响。该部分主要目的在于破解中国城市社会结构中的幸福收入悖论。中国经济快速增长的同时,城乡居民收入以及教育、医疗、社会保障等物质生活条件差距不断扩大,但一些实证分析表明,中国农村居民的主观幸福感却强于城镇居民。本书将这种悖论式的事实置于城乡二元经济社会结构现实之中,运用Order Probit模型对中国综合社会调查(CGSS)数据进行了实证分析。结果表明,一方面,城乡幸福悖论主要源于城乡居民不同的主观心态,另一方面,如果控制包括心态在内的其他条件,在那些绝对收入达到或超过71.6%的均值水平的城乡居民中,农村居民幸福感强于城市居民幸福感。

上述分析结果启示我们:首先,幸福收入悖论并非意味着我们要抛弃经济增长,而是在实现经济增长的基础上,关注获取各种资源的公平机会、完善社会保障体系,实现经济、社会、环境与人的全面协调发展;其次,在促进我国可持续发展的进程中,要注重提高微观个体的教育水平、改善其健康状况、关注微观个体的主观心理;第三,由于父辈的发展状况对微观个体的发展有着重要的影响,因而在实施相关的福利政策时,要关注儿童的客观福利和主观心理福祉。最后,现代化、工业化、城市化都只是发展的路径而非发展目的,城市化进程有可能是建造“幸福围城”的过程,从而违背城市化发展的基本初衷。就发展的终极目的而言,城市化不是发展的唯一路径,增加农民收入、为农民提供均等化的公共基础服务,在农村同样能增强人们的福祉。

目 录

(一) 主观幸福感的规范性概念................................................................................. 8

(一) 古典经济学的幸福理论.......................................................................... 35

(三) 新古典经济学的幸福理论............................................................................... 37

(四) 福利经济学的幸福理论................................................................................... 38

(五) 行为经济学的幸福理论................................................................................... 39

(六) 发展经济学的幸福理论................................................................................... 39

第三章 个体发展与主观幸福感的一种实证分析........................................................................ 41

(二) 主观幸福感与个体发展................................................................................... 45

(一) 多元递归概率模型回归结果分析..................................................................... 59

(二) 童年家境对个体发展的效应分析..................................................................... 65

(四) 实证模型——Order Probit模型........................................................................ 77

(三) 核心变量的总貌及变化趋势............................................................................ 81

(一) 经济增长与主观幸福感................................................................................... 84

(二) 收入分配与主观幸福感................................................................................... 87

(三) 收入再分配与主观幸福感............................................................................... 87

(二) 变量的选择、定义及描述............................................................................... 97

(二) 城乡幸福悖论影响因素分析.......................................................................... 102

(三) 城乡幸福悖论的存在条件.............................................................................. 105

(二)欠发达国家的国民幸福指标体系——以不丹为例............................................ 113

(三) 发达国家的国民幸福指标体系....................................................................... 116

三 国民幸福指标体系的实践经验和启示.......................................................................... 120

导论

一 研究背景

改革开放以来,我国经济发展取得了巨大成就,人均GDP从1978年的381元跃到2014年的46531元,与此同时,我国居民的住房、教育、医疗、社会保障等各种社会福利也得到了大幅度地改善,与1980年相比,2012年我国人口预期寿命增加6.7年,平均受教育年限增加3.8年,预期受教育年限增加3.3年。

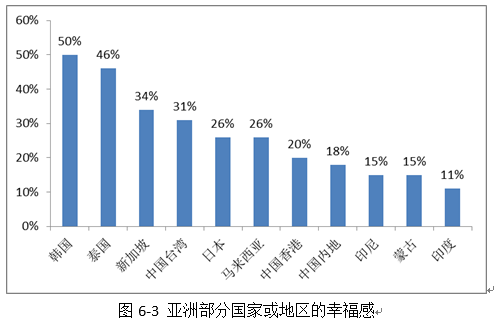

然而,世界价值观调查显示,我国居民的幸福感并未随着经济快速增长而提升,甚至出现下降的现象。在1990、2001、2005、2007、2013年,居民的平均幸福水平分别是:2.95、3.05、2.87、2.94、,相应地平均生活满意度分别是:7.29、6.83、6.53、6.76。 且四次调查中,非常幸福和幸福人群的比例分别是:68.45%、84.1%、78.11%、76.71%。并且,许多实证分析表明,中国最近20年的经济增长,并未带来民众生活满意度的相应提升(田国强、杨立岩,2006;朱建芳,杨晓兰、2009;邢占军,2011;何立新、潘春阳,2011;Easterlin,2012)。在经济不断发展,人民社会福利不断改善的今天,却仍有这么多人找不到“幸福”的感觉,这实在是一个令人深思的现象。

早在1974年,Richard Easterlin(1974)通过盖洛普民意调查数据发现,在美国富人比穷人感觉到更多的幸福。然而在二战后,美国人的幸福度却没有随着的经济增长而明显增加。自此,人们将这种幸福与经济增长不一致的现象成为“Easterlin 悖论”或者“幸福收入悖论”,而关于幸福与经济增长之间的关系一时之间成为了各国学者关注的焦点。随后的研究表明,在包括法国,英国,德国和日本等发达国家,人们的幸福度同样没有随着经济的增长而增加(Easterlin,1995;Blanchflower and Oswald,2004)。

幸福偏离经济增长的事实,对新古典主义经济学的基本理念构成了挑战。在新古典经济学的分析框架中,幸福被定义为效用(Utility),为了分析简便,经济学家又进一步以货币支出来度量理性最大化的效用水平,从而使收入水平与效用水平、主观幸福感的取得了一种虽是间接却是正相关的逻辑关联。由此,减少贫困、发展经济、提高社会福利水平,一切都源于经济长期增长。不过,自1974年Easterlin发现幸福水平不随收入增加而提升的“幸福收入悖论”以来,经济学家们越来越深刻地认识到幸福对经济发展的重要意义,长期被经济学束之高阁的幸福问题,重新回归到经济学的理论视野。正如Layard所言,我们需要在学术界进行革命,幸福才是政府介入的明确目标,每一个社会学者都应该尝试着理解幸福的决定因素Layard(2005)。

主观幸福感是人们评价自身的生活质量而产生的主观感受 (Veenhoven,1984),它依赖于一定的客观外在事实,更与主观心理密切相关。可见,主观幸福感既包括客观物资福利,还包括个体的认知、情感等主观福利,具备多维度的特性。另外,Easterlin, (2001)指出,主观幸福感虽然是不同个体根据自身的体验报告出来的,但长期而言,影响主观幸福感的核心因素基本上是不变的,因此,主观幸福感具有相对稳定性、同一性、可比性的特征。再有,生物脑科学、心理学及统计学科的技术发展,为进一步准确测量主观幸福感提供了很好的技术支持。因此,已有研究表明,主观幸福感在衡量个体发展方面,具有明显的工具性价值和内在性价值(Ng, 1996; Frey and Stutzer, 2002; Layard, 2005;Alkire, 2007)。

主观幸福感已付诸社会实践,成为衡量社会发展与进步的重要标准。随着“以人为本”发展理念的深入和完善,幸福是发展的最终目标,是检验发展的最终标准,得到了政策制定者的青睐。尤其是迪纳(Diener)于2000年,在其“主观幸福感——快乐科学与社会指标”提出的“幸福感应用的新方向——幸福指数”,大幅度促进了幸福指数的社会应用性。比如,不丹用国民幸福总值(GNH)而非国民生产总值衡量国民福利,GNH不仅强调生活质量、人民幸福和对地球的良好管理等人们生活中最重要的东西,还鼓励大家讨论如何将利他主义、精神和道德信仰等因素与现行的经济学结合起来,以使得GNH更好地反映国民的真实福利。

二 研究的问题和意义

(一)研究的问题

当发展实践和理论研究同时把注意力的焦点转向人们的主观真实福利时,一些新的问题引起开始引起人们的注意。一方面,为何用主观幸福感评估社会总体福利及家户的福利改善程度,这种评估方法如何能够体现出社会福利及个体福利的动态变化,又如何能够预测未来的福利状态?另一方面,从哪些角度选择发展的衡量标准,如何根据这些发展的度量标准破解幸福收入悖论?进一步而言,若以主观幸福感作为检验个体发展的最终标准,那么,微观个体发展对主观幸福感有着怎样的影响?其影响路径又是怎样的?再者,若以主观幸福感作为检验经济发展的最终标准,那么,经济增长、城市化、现代化等宏观发展是否意味着人们幸福水平的增加?经济发展程度不同的地区,其居民之间的主观幸福感是否存在差异?引起这种差异的因素是什么?发展的根本目标在于促进公民幸福。在中国倡导新型工业化、城镇化、农业现代化协调同步发展的时代背景下,在“以人为本”发展理念的指导下,从发展的终极目标去反思和分析这些问题具有重要的现实意义。

“幸福收入悖论”只所以存在,是因为GDP、收入、教育、医疗及社会保障等物资福利只是实现发展的手段,而提升居民的主观幸福感才是发展的最终目标,并且,主观幸福感不仅是人们的价值标准与发展目标中固有的组成部分,同时,主观幸福感还是度量发展实现程度的重要工具,这也是本研究试图探讨和考察的基本思想。为了回答上述几个问题,本书分别从微观、宏观及城乡社会结构三个角度选择发展的视角,分别分析不同的发展度量标准对居民主观幸福感的影响及差异,以破解我国的幸福收入悖论之谜。首先,本书基于个体发展的微观视角,纵向分析个体发展对其主观幸福感的影响,以此探讨实现微观个体全面发展的重要因素和条件。其次,本书基于经济增长(人均GDP)、收入分配、公共支出等宏观发展视角,以主观幸福感作为评价宏观经济发展的最终标准,分析宏观经济变量对我国居民主观幸福感的效应及其差异,并在此基础上,探讨我国的经济发展方式。第三,本书基于城乡社会机构视角,分析城乡居民幸福感差异,客观评价现代化、城市化对社会发展的影响。

(二) 研究意义

1. 理论意义

第一,自“去心理化”的效用理论革命以来,以收入为主的经济指标一直被视作度量福利水平高低的一个主要指标,而所有提高社会福利和促进发展的经济政策,最后大多归结于经济的长期增长。以主观幸福感度量人们的真实福利,拓宽了发展问题研究的视野,突出了发展的最终目标:回归生活,回归到民众的主观幸福。

第二,在经济学领域,学者们更关注收入、失业、通货膨胀等客观经济条件对幸福感的影响,而对主观心理的因素关注不够。本书在强调经济增长、城市化发展这些外在客观因素对人们幸福感发挥基础性作用的同时,超越一般经济学研究范式局限于客观因素的分析范式,关注客观因素发挥的主观心理机制,以及居民主观心理差异对幸福感产生的影响,突出了发展的客观维度与主观维度,这是对发展理论研究的一个重要补充。

再有,本书分别对收入与主观幸福感之间的相关性进行横向比较分析、纵向历时分析,为“幸福收入悖论”问题的研究提供了新的研究视角和方法。

2. 现实意义

2005年,我国中科院院士程国栋提出,要核算国民幸福指数,落实“以人为本”的发展观,建议相关部门制定一套国民幸福指数评价体系;2006年9月,国家统计局指出,将推出幸福指数、人的全面发展指数、地区创新指数,以及社会和谐指数等一些新的统计内容,以探讨经济社会的全面发展。2011年3月,幸福成为两会代表委员的热门话题之一,提高居民的幸福水平已成为各地“十二五“规划的共识。因而,我们以主观幸福感作为发展的目标和评价标准,探讨一条能够使人们的经济水平、幸福水平同步提高的路径,将有助于避免陷入“中等收入陷阱”,同时,也体现了“以人为本”的执政理念。并且,探讨客观因素及主观心理因素如何影响我国居民的幸福感,把握我国居民幸福感形成机制,有利于宏观经济调控及宏观经济政策的制定,有利于实现经济、社会及人的全面协调发展目标。

三 研究内容、基本思路和框架

(一) 研究的主要内容

本书的研究内容主要是基于微观个体发展、宏观经济发展及城乡社会结构三个发展视角研究我国居民的幸福收入悖论问题。具体内容如下:

第一,微观个体发展与幸福。一方面,微观个体发展维度涵盖了其健康、教育、收入及主观心理需要等方面的发展,另一方面,微观个体的发展维度可能早在出生前就被父辈的个体发展状况决定了,因此,本书尝试从童年家境视角,分析微观个体发展对其主观幸福感的影响,以破解幸福收入之谜。然而,童年家境对个体主观幸福感的影响,不仅涉及到教育、收入、心理需要等方面,更重要的是,这些影响是一个连贯的、互动的、层次递进过程。基于此,本书运用2008年中国综合社会调查(CGGS)微观数据,采用多元递归概率模型(recursive multivariate probit model),分析童年家境对个体主观幸福感的直接效应,以及童年家境通过个体的教育、收入、心理需要等发展因素对主观幸福感的间接效应,从而实现本书的观点、方法和创新。

第二,宏观经济变量与幸福。该部分主要尝试从收入分配、民生投资等宏观经济变量视角破解我国的幸福收入悖论。本书使用2003-2008年中国综合社会调查的数据及相关的宏观数据,运用Order Probit模型,分析经济增长(人均GDP)、收入分配及公共支出等经济发展的核心维度对主观幸福感的影响,评价经济增长对居民主观幸福感的贡献以及幸福收入悖论存在的条件。并在此基础上,探讨中国的经济发展方式。

第三,城乡社会结构中的幸福收入悖论及其解释。中国经济快速增长的同时,城乡居民收入以及教育、医疗、社会保障等物质生活条件差距不断扩大,城市、农村处于截然不同的“富”和“穷”两个社会系统。但一些实证分析表明,中国农村居民的主观幸福感却强于城镇居民。本书将这种横向的城乡幸福收入悖论置于城乡二元经济社会结构现实之中,运用Order Probit模型对中国综合社会调查(CGSS)数据进行实证分析。在控制收入、人口统计特征变量及人生态度等主观心理变量的情况下,分析城乡居民幸福感差异,以破解我国横向的城乡幸福收入悖论,进而客观评价现代化、城市化对社会发展的影响。

第四,国民幸福指标体系的构建及实践。介绍已付诸实践的幸福指标体系,在此基础上,分析已有幸福指标体系存在的问题和不足,以及改进的方向。

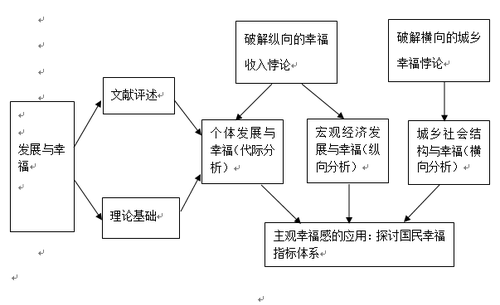

(二)研究思路和章节安排

本书基于发展视角,分别评价、分析微观个体发展的核心维度、宏观经济发展的核心维度以及城乡社会结构对主观幸福感的影响及差异,在此基础上,探讨影响和促进个体微观发展、宏观经济发展的重要因素,尝试破解幸福收入悖论之谜。图1-1展示了本书的研究思路。

图 0-1发展与幸福研究思路

具体章节安排如下:第一章以述论结合的方式,对幸福问题的经济学研究文献进行梳理,并在基础上,探讨主观幸福感问题研究对中国当今人类实践和发展问题研究的意义和启示。第二章介绍了经济学的主观幸福感理论发展,并通过相关的理论分析,解释不同的发展维度对主观幸福感的影响。第三章基于个体发展的微观视角,通过使用2008年中国综合社会调查(CGGS)微观数据,通过教育、收入等客观路径,及童年心理需要、目前的心理需要等主观路径,对童年家境对个体主观幸福感的效应进行全相关分析,尝试从童年家境视角破解纵向的幸福收入悖论。第四章在2003-2008年中国综合社会调查数据的基础上,通过Order Probit模型,分析经济增长(人均GDP)、教育、医疗、社会保障等宏观经济发展维度对主观幸福感的影响差异,并在此基础上,破解我国纵向的幸福收入悖论。第五章在控制收入、人口统计特征变量及人生态度等主观心理变量的情况下,分析城乡居民幸福感差异,以破解横向的城乡幸福收入悖论之谜,进而客观评价现代化、城市化对社会发展的影响,第六章对国民幸福指标体系的探讨。介绍已付诸实践的幸福指标体系,并对已有的幸福指标体系存在的问题和不足,以及改进的方向进行探讨。第七章是全文的总结。

四 研究方法与数据

(一) 研究方法

本书主要运用理论分析与经验分析相结合的方法。具体来说,文章的第一章、第二章主要运用的是文献分析方法和理论分析,以述论相结合的方法,梳理了幸福收入悖论方面的文献以及经济学的幸福理论。文章的第三章、第四章及第五是在相关的理论分析的基础上,使用2005年至2008年的三次中国社会综合调查(CGSS)数据,分别检验了微观个体发展、宏观经济发展及城乡社会结构对我国居民主观幸福感的影响,以破解我国的幸福收入悖论。其中,第三章在幸福函数最优化理论分析的基础上,主要使用的是多元递归概率模型(recursive multivariate probit model),对微观个体发展变量对主观幸福感的影响进行代际分析,不仅分析了收入、教育及主观心理等个体微观发展变量对其主观幸福感的直接效应,还分析了父辈的个体发展变量对子女的主观幸福感的直接效应,以及父辈的个体发展变量通过子女的个体发展变量对子女主观幸福感的间接效应,尝试从童年家境视角破解我国居民幸福收入悖论之谜。第四章在分析社会可比性理论及适应性理论的基础上,主要使用的是最小二乘法(OLS)和有序概率模型(Order Probit Model),分别纵向分析我国经济发展、收入分配、及公共支出等宏观经济发展变量对居民主观幸福感的影响,尝试从收入不平等视角分析我国的幸福收入悖论问题。第五章主要是从城乡社会结构视角,分析我国横向的城乡幸福收入悖论问题,主要使用有序概率模型(Order Probit Model),并通过户籍与收入、生活态度等变量的交互项来观察居民的收入水平及生活态度在城乡二元社会中对幸福感所产生的不同效应。

(二) 数据来源与说明

本书实证部分使用的数据主要是世界价值观调查数据(VVS)及中国综合社会调查数据(CGSS),以及相应年份的《中国统计年鉴》中的宏观数据。中国综合社会调查由中国人民大学社会学系与香港科技大学社会调查中心合作进行的调查项目。从2003年到2008年中国综合社会调查一共进行了5次年度调查(分别是2003年、2004年、2005年、2006年与2008年),对分布在全国的28个省、自治区、直辖市,125个县(或区),500个街道(或乡镇),约1000个居民委员会及村民委员会中的4万多个家户中的个体进行了入户问卷调查。CGSS的内容不仅涉及到个人的户口状况、政治面貌、婚姻状况、宗教信仰、就业状况、教育经历等个人基本情况,还包括父母的户口状况、政治面貌、教育水平及职业状况等,最重要的是,CGSS还涉及到微观个体对人生的态度与评价,对社会问题的评价等主观心理层面。

除了上述微观层面的个体特征变量外,本书的宏观经济变量,如,人均GDP、基尼系数、政府在教育、医疗及社会保障方面的支出等,主要来源于相应年份的《中国统计年鉴》。在后续的实证部分,将会报告更为详细的数据来源及描述性统计。

五 对文中重要概念的说明

(一) 主观幸福感的规范性概念

幸福问题是人类社会古老而常新的研究论题之一,引起哲学、心理学、经济学等众多学科的共同关注。在哲学领域,亚里士多德(Aristotle)强调自我实现基础上的“人的健康幸福”,形成了“实现论”流派;边沁(Bentham)强调建立在人的快乐感受基础上的幸福,形成了“快乐论”流派。研究幸福的不同哲学传统,渗透到心理学领域,形成了心理学研究幸福的两大研究范式:一种是沿袭“实现论”传统的心理幸福研究范式,它重视个体实现自我的能力及其心理需要的满足程度(Ryff and Singer, 1998; Ryan and Deci, 2000, 2001);另一种是承袭“快乐论”传统的主观幸福研究范式,它重视个体的生活满意度与快乐(Diener, 1984; Kahneman, 1999)。

整体而言,经济学对幸福问题的研究基本上是秉承“快乐论”的边沁哲学传统,像心理学研究幸福一样,强调个体对物质生活的满意与快乐,即效用。在经济学看来,主观幸福感是人们对自身目前生活质量进行积极的评价,一种基于认知的评价,主要是对生活整体领域的满意度评价,以及具体领域的满意度评价;另一种是基于情感的评价,包括积极情感与消极情感的评价(Veenhoven, 1984, 1996, 1999)。与心理学细致区分生活满意度、快乐、主观幸福感等概念有所不同的是,在经济学研究中,这些概念往往是交替使用的(Easterlin, 2003; Layard, 2005)。

主观幸福感是客观条件与人们的主观心理世界之间相互作用的综合结果,既取决于我们的外在环境,又与我们的内在心理密切相关。根据马斯洛(Abraham Maslow)的需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),在经济条件尚未能满足生存需要的情况下,收入对幸福感的影响占据支配地位;在经济水平上升到能够满足生存需要的标准之后,内在心理对幸福感的影响占据支配地位,此时,人们关注更多的是情感、尊重、自我实现等方面的精神追求。因此,我们关注的幸福感应是建立在客观物资基础之上、并超越客观物资、关注内在心理的幸福感。这一定义在揭示幸福本质的同时,也为我们理解人类实践和发展的本义,尤其是非物质组成部分的发展对实现幸福重要性的理解提供了广阔的视野。

幸福问题本身是一个跨学科的综合性问题,不同的学科基于各自不同的研究目的,在不同的理论视野中通过不同的理论范式对幸福问题展开研究。值得注意的是,这些研究越来越呈现交叉融合的趋势。在经济学的基本分析框架中,学者们越来越重视伦理学、心理学及社会学等学科的研究研究成果和研究方法,融入关注人类生存与发展的时代潮流。现代经济学对主观幸福感问题的研究,突破了传统意义上的分析局限,将主观幸福感作为个体发展的目标之一,使得对个体发展的度量跳出了传统的健康、教育及收入等客观层面,丰富了个体发展的内涵,拓展了经济学的理论视野。因此,可以说,从发展趋势看,关于幸福问题的经济学研究似乎越来越回归到亚里士多德“实现论”哲学,越来越重视个体实现自我的能力及其心理需要的满足程度。

(二) 发展的角度选择

在历史发展的不同时期,人们对发展有着不尽相同的理解和界定。发展的内涵和外延也随着人们对发展认识的不断深化而变化,从经济增长到经济发展、到人类发展、到可行能力发展、再到国民幸福,发展的概念从一维演变到多维,逐步实现了“以物为中心”,向“以人为中心”的转变。然而,无论任何时期,人们对幸福的追求是不会变化的,也即,财富的增长、经济发展及人的发展均是实现人们幸福的重要手段,而幸福才是人类社会发展的终极目标,这一点是不证自明的(Layard, 2005)。

明确了发展与幸福的逻辑关联之后,从发展的哪些角度研究幸福问题?人的发展是一个多维度概念,既涵盖收入、教育等客观层面的维度,还包括微观个体的主观心理福祉。因此,本书根据经济学、心理学对幸福问题的研究成果,判断影响幸福的主要影响因素,并在此基础上选择发展的维度。本书主要从微观个体发展、宏观经济发展及城乡社会结构三个角度研究幸福问题。

首先,收入、健康及教育是解决人的发展的三个基本问题,收入与健康是解决人的生存问题,是人综合发展的前提和基础,而教育是解决人的发展能力问题,较高的教育水平意味着更多的发展机会和发展空间。因此,文中的微观个体发展包括了个体的收入、教育、健康、职业、婚姻家庭关系及人口特征等方面,另外,与已有研究集中关注微观个体收入、就业等经济条件不同,本书结合经济学、心理学的研究成果,还重点分析了微观个体的主观心理因素对个体主观幸福感的影响,以更全面地分析微观个体发展对其主观幸福感的影响。并且,本书还关注父辈的家庭社会经济地位、父辈的职业及教育水平等对个体发展的效应,以及通过该效应对个体主观幸福感的间接效应。

其次,根据经济学已有研究文献,本书主要从经济增长(人均GDP)、收入分配(基尼系数)、及政府对教育、医疗、社会保障等方面的财政支出方面选择宏观的经济发展维度。另外,本书还重点分析城乡社会结构中的幸福收入悖论及其影响因素。本书通过相关的数据及实证模型,将主观幸福感对这些发展的维度进行回归,以比较不同维度对个体实现全面发展与幸福的贡献。

六 研究的特色和可能的创新

(一)研究视角的新颖

首先,已有研究主要从某一个侧面研究发展的某一个因素对幸福的影响,如,微观个体的收入、就业、教育等微观视角,或者经济增长、收入分配、失业或者公共支出等宏观视角,事实上,上述微观个体发展及宏观经济发展的重要指标是浑然一体,相互作用的,并共同对微观个体的主观幸福感产生影响。因此,本书从微观个体发展、宏观经济发展及城乡社会结构三大维度选择发展视角,更全面地分析不同的发展维度对主观幸福感的影响。

其次,幸福是人们评价自身的生活质量而产生的主观感受 (Veenhoven,1984),既取决于我们的环境,又与我们的内在心理密切相关。关于幸福感问题,早期研究多聚焦于外在因素对幸福感的影响,当人们发现外在客观因素对幸福感的影响不甚显著时,相关研究逐渐转向主观心理因素对幸福感的影响机制。在经济学领域,学者们更关注收入、失业、通货膨胀等客观条件对幸福感的影响,大体处于幸福研究谱系的早期阶段。哲学告诉我们,外因通过内因发挥作用,主观评价与感受生活质量的幸福感更是如此。基于这种理解,本书从客观因素、主观心理两个层面研究幸福问题,并在此基础上探讨幸福感的理论蕴涵与实践意义。

再有,总体而言,经济学关于幸福问题的研究主要是围绕“Easterli悖论”展开,关注的焦点是纵向上的幸福收入悖论问题。仔细反思Easterlin的实证研究结论,不难发现,“Easterlin悖论”的含义是双重的:首先,在一个经济体之内的,就纵向的历时态而言,幸福并不是随收入的增长而增加;其次,在不同经济体之间,就横向的截面而言,国民的幸福感并不随着富裕程度的提高而增加。从这个角度看,迄今为止,关于“Easterlin悖论”的解释绝大部分是针对第一层面即纵向上的幸福收入悖论问题,而对第二层即横截面上的幸福悖论问题关注较少。

然而,当我们面对中国城乡幸福悖论时,却不能忽略中国长期形成的城乡二元经济社会结构这个客观现实。由于我国特殊的城乡二元结构,农村居民不仅在收入上低于城市居民,在赋权和发展机会方面与城市居民相差甚远,农村生活在基础设施、住房、教育、医疗、社会保障等各个细节落后于城市,再加上户籍限制,使得城乡分割为“富”与“穷”两个截然不同的社会系统。中国城乡幸福悖论更多的是横截面上“Easterlin悖论”,这既是我们对研究对象的一种基本判断,也构成本书在研究视角上的一种创新。

(二) 研究方法的独特

1. 多元递归的实证分析方法

已有研究主要集中在关注微观主体自身的收入、教育、心理等某一方面因素对主观幸福感的直接效应,事实上,个体的收入、教育及主观心理等发展状况与童年时期的家庭经济地位、父母的职业、及教育程度等父辈发展存在一定的相关性,自然,童年时期的父辈发展状况会通过个体发展因素间接地影响个体的主观幸福感。因此,研究微观个体的发展对其主观幸福感的影响不得不考虑其童年时期的家庭经济状况、父母的职业、及教育程度等。然而,童年时期父辈的发展状况对个体发展的影响是一个过程,涉及到这些因素对个体的教育、收入及心理等方面均有影响,并且,这些方面是一个连贯的过程,相互之间存在层次递进性关系,并共同对个体的主观幸福感产生综合性影响。基于此,本书通过微观家户调查数据,运用多元递归概率模型(recursive multivariate probit model),分析童年家境对个体主观幸福感的直接效应与间接效应,从而实现本书的观点、方法和创新。

2. 城乡社会结构中的幸福收入悖论分析方法

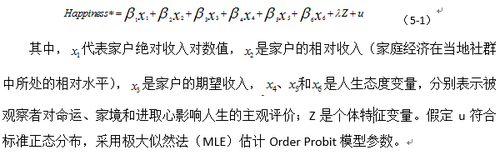

也有国内学者关注我国城乡居民幸福感差异问题,然而,其研究思路无外乎两种:或者在回归中通过户籍项,或者直接进行样本分组,关注的重点是城乡收入或其他客观物质方面的差异对城乡居民幸福感产生的不同影响。本书使用2005、2006、2008年三年的微观入户调查数据,运用Order Probit模型,通过户籍项及其与其他变量的交互项的系数来判断城乡居民的幸福感差异。值得注意的是,为了观察绝对收入、相对收入及预期收入在城乡社会经济二元结构中对幸福感所产生的不同效应,本书增加了城市户籍与绝对收入、相对收入及预期收入交互项;为了观察居民的生活态度在城乡二元社会中对幸福感所产生的不同效应,我们在模型中还增加了城市户籍与生活态度变量的交互项。

第一章 研究综述

幸福问题是人类社会古老而常新的研究论题之一,引起哲学、心理学、社会学、经济学等众多学科的共同关注。在上个世界50年代,伴随着生活质量及社会指标运动,幸福问题吸引了社会科学学者的眼球。虽然经济学对幸福问题的研究起步较晚,然而,经济学通过其独特的理论基础及计量模型、统计方法,发展了较为成熟的经济学幸福理论,并产生了具有实践意义的研究成果。Frey and Stutzer(2002)、Di Tella and MacCulloch(2006)及叶初升、冯贺霞(2014)等对幸福问题的经济学研究进行了系统的综述。在此,我们根据本书研究的主题,以述论相结合的方式梳理与“幸福收入悖论”相关的文献及其新进展,为本书后续的实证研究打下坚实的理论依据和文献基础。本章的文献评述主要分为幸福收入悖论、探究幸福之源(个体微观发展与幸福、宏观经济发展与幸福)、主观幸福感产生的心理机制(社会可比性心理与适应性心理)、中国幸福问题的研究进展及简评五个部分。

一 幸福收入悖论

关于“幸福悖论”的讨论,始于Brickman和Campbell于1971发表的一篇论文:“享乐的相对主义和规划美好的社会”。两位心理学家在他们的研究中,将“适应水平”(adaptation level)理论应用到个体和集体幸福中,得出“更好的客观生活条件对个人福利没有影响”的结论。同一时期,Richard Easterlin(1974)和Tibor Scitovsky(1976)进行了一个直接的调查研究,其调查以一个直接的问题展开:“一般而言,你感觉你有多幸福——很幸福,相当幸福或者不幸福?”( Easterlin,1974)。Easterlin(1974) 的实证研究表明,一方面,在一国内部,富人确实比穷人更加幸福,但随着时间的流逝,快速增长的人均GDP(或GNP)并没有相应地提升居民的幸福感;另一方面,跨国比较研究并没有显示富国比穷国更幸福。自此,人们将幸福不随收入增长而增加的现象称为“幸福收入悖论”或“Easterlin悖论”。并且,在随后的调查中,包括德国、英国、法国、和日本等,这种矛盾同样存在(Easterlin,1995;Blanchflower and Oswald,2004; Layard,2005)。Ng and Wang(1993)、 Frey and Stutzer (2002)和Ng(2003)的研究也表明,收入与幸福的确存在负相关关系,从而进一步支持了“Easterlin悖论”。

Charles Kenny(1999)的研究却得出这样的结论:“是幸福促进增长而非增长促进幸福”。这样就翻转了幸福和收入之间的因果关系。更是有学者认为收入和幸福之间存在着负相关的关系。Stutzer(2003)直接指出收入和幸福之间存在负相关性。

Veenhoven(1991)针对“幸福收入悖论”提出了绝对幸福理论,他认为,人们的幸福感以基本需要为标准,不存在相对的幸福标准,他使用1975年盖洛普国家间的幸福感民意测验数据,发现各国人均GNP与幸福感的正相关系数高达0.84(p<0.01)。且部分研究表明,幸福与收入存在显著的正相关性,并且,相比发达国家,发展中国家的居民收入对主观幸福感的正效应更大(Lelkes 2006;Clark et al. 2008)。Frijters et al.(2004)根据面板数据估计了德国居民幸福感影响因素的固定效应模型,研究表明,从1991年到2001年,原东德居民幸福感提升中的35%到40%的部分是由其实际收入的增长所解释的。

幸福和收入之间到底存在着怎样的关系?“Easterlin悖论”指出随着人均GNP的快速增长,人们的平均幸福水平基本保持不变(Easterlin,1974,1995)。然而,也有一些典型的文献却发现幸福与收入之间是正相关的关系(Veenhoven,1991)。而这两种观点却伴随着“相对收入”的出现而逐渐趋向一致(Clark et al., 2008)。大多学者坚持“相对论”,认为幸福和绝对收入之间的关系不是很明显,而与相对收入之间有着明显的关系。Knight and Song(2006)对中国9200个家庭进行调查,他们不仅明确被调查者来自哪里,而且很确定70/100的被调查者把他们同村人作为参照群体结果表明,那些收入水平高于村子里平均收入水平者的幸福水平远远高于那些收入水平低于村子平均收入水平者。Blanchflower and Oswald(2000)发现,如果一个国家的平均收入与个人收入增长的幅度相同的话,那么这个国家平均收入的增长给人们带来的幸福感将会比个人收入增长给人们带来的幸福减少1/3。Clark and Oswald(1996)指出,其他同事工资同幅度的增长将会抵消人们因工资增长带来的工作满意度。

寻找对“幸福收入悖论”的合理解释,成为经济学家们关注的焦点之一。 一些研究表明,在收入尚未满足基本需求的水平时,收入与幸福感正相关,当收入超过基本需求水平之后,收入和幸福的正相关性将不复存在 (Veenhoven, 1999; Layard, 2005; Ferrer and Carbinell, 2005; Knight et al., 2006)。Robert(2000)实证分析表明,一旦个人的收入上升到贫困线或者是“生存水准”(subsistence level)之上,则主观幸福感主要来源于朋友带来的友谊或者是美好的家庭生活,而不是收入水平的提升,而这个最低“生存水准”应该是10,000美元以上的银行存款。Graham and Pettinato(2001)研究表明,收入水平的上升虽然不能提升整个社会的居民幸福感,却能显著提升低收入阶层居民的幸福感,并且收入水平较低时,绝对收入的增加能提升居民幸福感,但收入上升到一定水平后,绝对收入对主观幸福感的作用弱化。

一些学者认为,随着收入水平的提升,人们对收入的期望也不断增长,进而使得幸福水平没有随着收入的增长而提升(Easterlin,1974,1995)。 Campbell et al.(1976)调查发现,40%的被调查者认为自己得到的比自己想要的要少得多,生活水平满意度是18个不同来源满意度中最能预测主观幸福感的一个变量。Andrews and Withey(1976)研究发现,主观幸福感与收入满意度之间具有很强的正相关性,且相关系数是0.4。Ackerman and Paolucci(1983)研究表明,无论被调查者的收入水平有多高,若他们实际得到的收入比期望的收入低,其主观幸福感相应地就会低Michalos(1985)对加拿大居民的研究发现,个人实际得到的收入与三年之前期望得到的收入之间的差距解释了期其生活满意度的53%。Stutzer(2004)对瑞士居民幸福感的研究发现,期望收入显著降低了居民主观幸福感。

另一些学者认为,收入通过非收入因素间接影响幸福感,收入与幸福之间的弱相关性,可能是因为忽视了这种间接效应(Luttmer and Erzo, 2005; Di Tella and MacCulloch, 2006)。Cummins(2000)的研究表明,收入通过内外部各种因素间接地影响人们的幸福感,当各内外因素调节均产生积极影响时,收入才与幸福感呈显著的正向关系,也就是说,收入与幸福呈现有条件的正相关关系。

一些文献也注意到人口特征、社会环境(包括民主和社会条件)对幸福感的影响(Diener,2000; Ryan and Deci, 2001;Diener and Tov, 2007)。Veenhoven (1996)发现,在发达国家,人口特征因素,如性别、年龄、收入、教育、职业等社会人口统计变量能解释个体的生活满意度差异的10%;社会参与因素,如有报酬的工作、参加自愿组织、家庭关系(婚姻、孩子),能解释生活满意度差异的10% ;生活事件(如晋升、疾病、事故等偶发事件)能解释差异的25%;个人能力,比如,处理生活的能力、把握机遇的能力等能解释差异的30%。其中,部分研究表明,年龄对主观幸福感有负向的影响(Di Tella et all., 2001; Rojas,2007);而另一部分研究表明,年龄对主观幸福感有着正向的效应(Bukenya et al. , 2001; Cheung and Leung, 2004); Frey and Stutzer( 2000)却发现,60岁以上的要比60岁以下的主观幸福感高,但当年龄小于60岁时,年龄对主观幸福感的效应是负向的,但年龄大于60岁时,这种效应却是正向的。年龄对主观幸福感的U型关系得到了大多学者的认可,也即,主观幸福感随着年龄的增长不断降低,但到一定的拐点后,主观幸福感随着年龄的增长而不断提升,但学者们对年龄拐点值却有着不一样的发现。Blancherflower and Oswald(2000)对英国、美国居民主观幸福感的研究发现,英国男性、女性的年龄拐点分别是37岁和41岁,美国居民年龄的拐点是40岁左右;Oswald(1997)对欧洲居民主观幸福感的研究表明,年龄的拐点在30岁左右;Appleton and Song(2008)对中国居民幸福感的研究发现,中国居民年龄拐点在40岁。

还有一部分研究发现,人的个性、心理对主观幸福感有着显著的效应。Diener et al. (1992)和Dunning et al. (1995)的研究发现,乐观型、外向型性格和自尊心较强的人更幸福;Scheier and Carver(1985)的研究表明,与悲观主义者相比,乐观主义者更幸福。Lachman and Weaver(1998)发现,对于低收入水平者来说,那些具有乐观型性格的人不幸福程度更低一些;而对于那些悲观主义者而言,他们往往在很长时间内沉浸在不幸生活状态中难以自拔,具有相对较低的主观幸福感(Frey and Stutzer, 2006)。

可见,主观幸福感是指人们评价自身的生活质量而产生的主观感受,它既依赖于一定的客观外在事实,同时也与主观心态密切相关。

二 探究幸福之源

(一) 微观个体发展与幸福

总体而言,经济学关于幸福问题的研究主要是围绕“幸福收入悖论”展开,相关研究主要是建立在如下的函数基础上的:Y=f(x1, x2, x3,...,xn)。其中,被解释变量Y表示主观幸福感,而解释变量x1, x2, x3,...,xn分别表示收入、失业、通货膨胀以及教育、健康等个体特征变量等。

Layard(2005)指出了七个影响主观幸福感的突出因素:家庭关系、财务状况、工作、社区和朋友、健康、个人自由,以及个人的价值观,并且,前五个影响因素是依照重要性大小进行排列的:家庭关系主观幸福感的效应是最大的,其次是财务状况、工作、社区和朋友以及健康。Frey and Stutzer(2002)认为影响幸福的五种决定性因素分别是:个性因素(如自尊、自控、乐观、外向和精神健康等)、社会人口因素(如年龄、性别、婚姻状况和教育)、经济因素、情形因素(如具体的就业和工作条件、工作单位的压力、人际关系、婚姻关系、生活条件以及健康状况)、体制因素。关于收入与主观幸福感的相关性的文献,前文已做了详尽的梳理,接下来,本书重点分析就业、家境婚姻关系、教育及健康与主观幸福感之间相关性的文献。

对人类而言,最重要的人际关系就是婚姻与家庭。而且婚姻确实能够提高人们的幸福水平,且已婚者所报告的幸福水平比那些未婚者、离婚者、分居者和鳏寡者所报告的幸福水平都要高。从1981年起,“世界价值观调查”对影响幸福的因素进行了四次调查,发现收入减少1/3(假定全国所得维持恒定),幸福指数在评量等级上(从10分到100分)将下降两分。但是,家庭关系对幸福的影响更大:若某人离婚了,他的幸福指数会下降五分,这比失去三分之一的薪水的影响力还要大两倍。如果某人与配偶分居(表示近期有关系破裂的事件),那么情况会更糟、丧偶更是严重的打击。

教育作为促进人类发展和提升个人能力的重要途径,教育与主观幸福感的相关性逐渐引起了一些学者的关注。很多经济学家在提到人力资本这个概念时,一般指的是教育,且教育水平的差异一般也可以用来解释成人在工资、收入等方面的差异(Janet Currie,2009)。因此,教育对幸福的影响一般是通过收入与幸福之间的关系来衡量的。但是,教育有可能提高人们的抱负水平,相关研究表明,当人们受到打击时(比如失业),那些受过良好教育的人比那些受过较少教育的人更容易产生悲观的情绪(Clark and Oswald,1994)。教育水平的提升会使得一个人对收入预期以及分析风险方面的能力有所提升,当然,这种过高的收入预期也可能会附带着较多的收入落差带来的悲观情绪。总之,教育对幸福的影响主要是间接方面和心理方面的,但给人们带来的是正向的还是负向的还是存在着争议。

一些学者认为,教育对主观幸福感有正向的影响(Oswald, 1997; Blancherflower and Oswald, 2004; Albert and Davia, 2005);另一些学者认为,教育对主观幸福感的正向效应不显著,甚至产生了负向的效应(Clark et al. 2003; Knight and Gunatilaka, 2007; Gyorgy and Zsuzsa, 2010)。关于教育对主观幸福感影响的研究仍存在分歧,这种分歧产生的原因一方面可能是缘于样本选择的差异,另一方面可能是因为在计量分析过程中对控制变量选择存在差异所致。

相比教育对主观幸福感效应是正还是负的争议,健康对主观幸福感的正效应往往得到学术界的一致认可(Frey and Stutzer,2002;Blanchflower and Oswald,2004)。良好的健康是个人获得更好就业机会及增加个人福利的重要保证,但是在研究幸福影响因素时,往往容易忽视健康因素。尤其是在身体健康的情况下,被调查者更容易忽视健康问题对幸福的重要性,但是,对于被疾病困扰的人而言,健康就提升为导致“不幸福”的主要影响因素。

经过四十多年的研究,经济学已经能够运用成熟的模型去解释微观个体的主观幸福感,且相关研究一般指向了一些具有显著水平的解释变量:年龄、性别等人口统计特征变量,收入、教育、就业、健康及人际关系等变量。然而,经济学对个体的主观心理因素,如自我控制、关系需要、能力需要等心理因素关注较少。Ryff and Singer(1998)认为影响人们主观心理福祉的6个因素是:自我治理、自我接纳、个体的成长、生活的目的和意义、个体对外在环境的控制以及积极和谐的人际关系。Ryan and Deci(2000, 2001)认为人们的三大心理需要——自我治理、能力需要以及关系需要是影响人们主观幸福感的重要心理因素。

(二) 宏观经济发展与幸福

在经济学研究中,经济增长、失业、通货膨胀以及收入分配等宏观变量是人们研究主观幸福感的重要宏观因素。与收入与幸福的错综复杂关系相比,失业与通货膨胀对幸福感的影响的研究结论基本一致:失业与通货膨胀显著降低了幸福感(Frey and Stutzer,2002; Di Tella and MacCulloch, 2001,2003, 2006)。Frey and Stutzer(2002)认为,失业对福祉的影响程度超过了其他任何因素,包括那些诸如离婚和分居等重要的消极因素,这是因为失业不仅给个体带来了收入损失,重要的是,失业给个体带来的心理损失,比如,失业会产生压抑与焦虑,甚至会给个体带来某种耻辱感,并且,这些心理损失对幸福感的负效应远大于收入损失对幸福感的负效应。显然,与传统经济理论的“工作给人带来负效用”的假设不同,工作能增加幸福,没有工作会带来巨大的福利损失,不仅包括物资方面的福利损失,更重要是失业对个体带来的心理负效用。

失业与通货膨胀对主观幸福感的负效应哪个更为显著?在相关实证研究中,控制了国家固定效应,以及具有国家针对性的时间趋势,幸福感被认为以一种线性的方式取决于失业、通货膨胀。Frey and Stutzer(2002)研究表明,失业、通货膨胀对幸福感的负效应之比是1.7:1,也即,失业率增加一个百分点需要通货膨胀率降低1.7个百分点才能抵消;而Di Tella and MacCulloch(2003)认为两种负效应之比高到2.9:1。Wolfers(2003)研究表明,失业给人们带来的不幸是通货膨胀给人们带来不幸的4.7倍。Tella, MacCulloch and Oswald(2001)发现,失业对幸福的负效应是通货膨胀对幸福负效应的2倍。这样,传统意义上的痛苦指数赋予失业与通货膨胀相同的权重,这样会低估失业者受到的福利损失,这样的做法扭曲了事实。

面对经济增长与居民主观幸福感不一致的现象,一些学者认为,收入不平等消弱了经济增长对居民主观幸福感的正效应。首先,Deaton(2003)认为,收入不平等使得贫富获取的医疗、社会保障等共产品的机会不平等,富裕群体享受更好的医疗保健服务,拥有更多的受教育机会,而大多贫困群体还在贫困线上挣扎,几乎得不到基本的医疗保健服务和教育机会,显然,收入不平等以及由此造成的公共服务差异降低了低收入群体的主观幸福感。其次,Wilkinsom(1996)认为,收入不平等导致了不同群体之间存在相对收入地位差异,这样,即使所有群体的收入水平均上升了,但若是人们的相对收入地位下降了,人们的主观幸福感仍然会有下降的可能,尤其是那些相对收入地位较低的群体,会感到压抑、自卑、无助等。Kawachi et al.(1999)认为,收入不平等的扩大,将会降低人们之间的信任度和互惠度下降,甚至使社会矛盾激化,这些均不利于人们主观幸福感的提升。Alesina, Di Tella and MacCulloch(2004)用123,668份调查问卷的调查结果研究不平等对幸福的影响,结果表明,当不平等水平越高时,人们自我报告的幸福水平就越低。

国家在教育、医疗、社会保障等方面的财政支出是收入再分配的一种形式(Ng, 2005),一些学者从公共支出视角解释幸福收入悖论问题。Guriev and Zhuravskaya(2009)的实证分析表明,收入不平等、公共产品的破坏等使得转型国家居民的主观幸福感下降。Ram(2009)根据145个国家的大样本调查数据研究发现,在控制经济增长等国家特征变量后,政府支出的增加能显著提升居民的主观幸福感。Lana(2009)使用世界价值观调查数据,研究政府支出对转型国家居民主观幸福感的影响,结果表明,政府总的财政支出以及公共支出与居民主观幸福感显著正相关。Di Tella et al.(2003)研究表明,欧盟11个国家的政府失业保障支出显著提升了其居民主观幸福感。Bjornskov et al.(2007)研究表明,芬兰政府的健康支出能显著提升其国民的幸福水平。

众所周知,城市化、工业化是发展中国家发展的重要目标,然而,研究城市化与居民幸福感之间关系的文献没有得出一致的结论。部分研究表明,城市化对居民幸福感有着负向的作用用。Hynson(1975)对岁60以上的老人的幸福感进行调查研究,发现农村老年人的幸福感明显高于城市老年人的幸福感。Donnenwerth et al. (1978)对美国田纳西州老年人的研究表明,农村老年人的主观幸福感也高于城市。Miller and Grader(1979)对美国犹他州的研究发现,乡村居民的幸福感最高、城镇居民的次之,而大城市居民的幸福感最低。Pittman and Lloyd(1988)对犹他州成年人的研究发现,犹他州农村成年人的幸福感高于城市成年人的幸福感。Gerdtham and Johannesson(2001)对瑞典城乡居民的主观幸福感进行的研究表明,居住在瑞典三大城市的居民主观幸福感低于其他地区居民的主观幸福感,并且,居民的主观幸福感随着城市规模的扩大而单调递减。然而,Kushman and Lane(1980)对加利福尼亚老年人的研究表明,农村老年人和城市老年人的幸福感没有显著差别。

21世纪以来,相关研究对城市化与居民幸福感之间关系的研究基本上得出了一致的结论:生活在大城市将减少居民的主观幸福感(Dockery, 2003; Peterson et al.2005; Graham and Felton, 2006; Hudson,2006)。另外,有的学者认为城市化与居民幸福感的相关关系在城市规模或者人口数量上存在临界值。Gerdtham and Johannesson(2001)对瑞典居民幸福感的研究发现,生活在县城或者万居民以下规模的城镇的居民幸福感要高于生活在瑞典三大城市的居民。Hayo(2004)对东欧国的研究表明,与少于人的城镇相比,居民的主观幸福感随着城市规模的扩大而单调递减。

可见,针对Easterlin(1974,1995,2012)的幸福收入悖论现象,宏观发展方面的相关研究主要从收入分配、收入再分配(公共支出)、等宏观经济因素视角破解幸福收入悖论之谜。这为本书在后续的第四章、第五章宏观经济变量的选择提供了重要依据。

三 主观幸福产生的心理机制

关注收入、失业、教育等客观因素对主观幸福感的影响,一直是经济学研究幸福问题的重要路径,我们不妨将其称之为研究幸福问题的客观路径。当人们发现外在的客观因素对幸福感的影响不甚显著时,许多学者逐渐转向以主观心理因素解释幸福的差异,即研究幸福问题的主观路径。从现有的文献看,研究幸福问题的主观路径有两个切入点:攀比心理与适应性心理。

(一) 攀比心理

心理学家长期认为人们的自我形象和自我评价主要依赖于各种各样的比较:与其他人的比较,与自身标准和目标的比较,以及真实的和目标状态的比较(Festinger 1954;Dermer et al.1979;Argyle and Furnham 1983;Strack et al.1985)。人是一种社会性的动物,个人的主观幸福感往往是以他所在的社群为参照系、通过社会比较过程产生的。幸福与否的关键是参照人群的选择,参照人群的选择依赖于各种因素,包括对客体的评价以及相关的背景(Joerg Dittmann and Jan Goebel 2009)。

哈佛大学公共健康专业研究生进行调查问卷时要求被调查者在以下A和B之间进行选择:

A:你赚5万美元,而其他人赚2.5万美元。

B:你赚10万美元,而其他人赚25万美元。

一半以上的被调查者选择了A。

同样的被调查者进行以下选择:

C:你有两周的假期,而他们只有一周的假期。

D:你有四周的假期,而他们却又八周的假期。

只有20%的被调查者选择了C。

从上述两个调查中我们可以发现,人们的比较心理主要建立在以收入为基础的经济层面,对非收入因素,比如,社会闲暇就不是很敏感。这进一步说明了已有文献用相对收入解释个体攀比心理的可行性和正确性。

强调相对收入对主观幸福感的决定性作用的主要代表人物是Easterlin,他在一系列的文章中强调相对收入对幸福感的重要性,幸福感随着自身收入水平的提高而正向变化,但随着他人收入水平的提高而反向变化,且后者的效应更大,最终导致了“幸福收入悖论”现象(Easterlin, 1995,2001,2003,2012)。

并且,相关实证分析进一步表明,建立在他人收入基础上的相对收入对幸福感起着决定性作用(Clark and Oswald, 1996; Frank, 1999; Blanchflower and Oswald, 2004; Kahneman, and Krueger,2006; Dorn et al., 2007; Clark et al., 2008; Alesina et al.2004)。Clark and Oswald(1996)的实证结果表明,人们倾向于选择那些与自己有相同特征(比如,教育、职业、居住地等)的个体作为比较对象,并且,个体工资的增加能显著提高其幸福感,但是,若同事工资亦等幅度增长,将会抵消其因工资增加带来的幸福感。Luttmer(2004)根据美国9000个家户微观调查样本,发现当当地整体水平增加时,居民的主观幸福感随着个体收入水平的增加反而下降,并且,在当地社交范围越广泛的群体,其主观幸福感受相对收入的影响更加凸显。Easterlin(2012)对中国居民的主观幸福感进行研究表明,中国最近20年的经济快速增长,并未提升居民的主观幸福感,其主要原因是经济增长带来的幸福感正效应被社会整体平均收入增加所抵消。因此,在短期,经济增长与幸福感存在一定的正向关系,然而,在长期,经济增长对幸福感的正效应非常有限,尤其是当经济发展到一定程度时,幸福感可能出现停滞甚至下降的趋势。

(二) 适应性心理

Loewenstein(1999)将适应性(adaptation)定义为减少因有利或不利环境带来的情感紧张度(affective intensity)。对适应性一个比较自然地解释就是人们调整他们的期望值——有时候也叫“偏好转移”(van Praag and Kapteyn,1973)。主观适应性很有可能隐藏着客观的不平等,这种观点的提出却碰巧成为了挑战幸福经济学专家的一个谜(Marc Fleurbaey,2009)。

Easterlin(2004)指出有足够的证据表明人们能完全适应收入的变化却不能完全适应人生中的重大事项的变化(如婚姻或者残疾)。然而,Clark,Diener,Georgellis and Lucas(2003)研究表明,生活中的大事件,诸如结婚和丧亲,对幸福和生活满意度有着实质性的短期效应,但是这种效应是短暂的。Oswald and Powdthavee(2005)发现人们的生活满意度会随着人们逐渐的残疾而下降,但是两年之后的生活满意度又恢复了残疾前的水平。Richard E. Lucas et al.(2003)研究人们的适应性和非货币因素之间的关系。Lucas(2005)认为人们的适应性主要是由婚姻因素决定,Stephen wu(2001),Oswald and Nattavudh Powdthavee (2005)将适应性归因于疾病和残疾,Lucas et al.(2004)研究了失业和人们的适应性。

在心理学中,有大量的文献处理“适应性”在生活领域中的相关问题(Frederick and Loewenstein 1999)。但是却很少有文献关注人们对收入的适应性。

正如想象中的那样,测试人们的收入愿望太难了。Easterlin(2005)用直接测试的方式表明人们的物资愿望(高价昂贵的消费项目能造就好的生活)的增加和人们取得高价昂贵的消费项目的所有权是一致的。而Stutzer(2003)直接测试出幸福和人们的收入愿望之间成负相关性。Frey and Stutzer(2002)估算出适应性能抵消收益增加带来的大约2/3好处。Di Tella,MacCulloch,and Oswald(2003)调查个人的幸福数据,涵盖十八年跨十二个欧洲国家,他们以现在GDP以及GDP的滞后为解释变量,得出“GDP的急剧爆炸能临时性地产生更高的幸福水平”的结论。Di Tella,Haisken-DeNew,and MacCulloch(2007)在1994-2000年,以大约8000个西德个体为研究对象,发现收入增加后四年仅仅是收入增加后一年影响效应的42%:收入的短期效应随着时间的变化而慢慢化为乌有。

人们对重复或者连续刺激性的感受存在逐渐降低的过程,进而会消弱收入增加对幸福的积极效应(Kahneman, 1999; Frey and Stutzer, 2002; Easterlin, 2003)。在一般情况下,人们具有自动适应收入水平提升的心理习惯,使得收入的增加不能大幅度提升幸福感,就像人在踏车上跑步一样,每一次形式上的前进其实都只是在原地踏步,产生“踏车效应”(Treadmill Effect)。Kahneman进一步将踏车效应区分为“享乐踏车(Hedonic Treadmill)”效应和“满意踏车(Satisfaction Treadmill)”效应:前者是指适应能力会减少持续或重复的感觉刺激所带来的享受效果;后者则强调生活中各个领域的期望与现实的差距所决定的满意度。个体的期望收入总会高于其已经实现的收入水平,并且,收入越高,人们对未来收入的期望也会越高,因此,收入增长产生的幸福感往往低于事先预期。Frey and Stutzer(2002)的研究表明,人们会通常适应新的环境,从而调整他们的主观幸福感,这样,短期内,收入水平的提升能显著提高其幸福感,然而,在长期,一旦人们适应接受较高的收入水平,他们的幸福感会回落到最初的幸福水平。

从关注影响幸福的客观因素到强调人们的主观心理,研究幸福问题的两个路径彼此交融。幸福感是人们评价自身的生活质量而产生的主观感受,它依赖于一定的客观外在事实,更与主观心理密切相关。早期关于幸福感问题的研究多聚焦于外在的客观因素对幸福感的影响,形成一种客观的研究路径;当人们发现外在的客观因素对幸福感的影响不甚显著时,相关研究逐渐转向以主观心理因素解释幸福的差异,形成研究幸福问题的主观路径。但是,无论是强调比较心理还是强调适应性心理,幸福问题的主观研究路径都发现,主观心理因素一定程度上、以某种方式或机制侵蚀了收入等客观物质因素对幸福所产生的正效应,似乎人的主观心理因素对幸福感只有负效应。这与我们对社会经济生活的观察不符合,也与我们自己对生活的体验不尽相同。比如,一种健康的、阳光的、淡泊宁静的心态可能会增强人们的幸福感。

四 中国幸福问题的研究进展

我国幸福经济学与西方国家相比起步较晚。直到21世纪才展现出其蓬勃快速的发展势头,由最初几个学者对国外研究成果的引进以及国外研究动态的跟踪,到目前一大批研究学者对我国经济社会各个领域幸福的自主创新式研究,在幸福经济学领域积累了大量的研究成果。

总体而言,国内学者对中国居民的“幸福收入悖论”问题的关注较多,但研究结论并不统一。朱建芳、杨晓兰(2009)根据世界价值观调查(World Values Survey)数据发现,我国居民幸福感的平均值从1999年的2.95下降到2001年的2.87。邢占军(2011)根据山东省7年(2002-2008)的相关数据发现,居民幸福感并未随人均GDP和居民收入的增加而上升。然而,零点公司对我国居民生活满意度进行的追踪调查表明,2000年我国居民生活满意度的平均得分是3.25,而2009年的平均得分是3.54,城乡居民的生活满意度基本上呈上升趋势(袁岳、张慧2009)。“2011年中国家庭幸福感调查”表明,超过70%的中国人感觉自己幸福(张旭,2011)。罗楚亮(2009)使用中国城乡住户调查数据,经验性地讨论了我国居民幸福感与收入的相关性,研究表明,收入是提升居民幸福感的重要因素,即便控制了相对收入,绝对收入与幸福感仍然显著正相关联。刘军强等(2012)使用中国综合社会调查数据(CGSS),分析近10年国民幸福感变化趋势,发现中国国民幸福感在过去十年一直处于上升趋势,且个人收入变量与幸福感显著正相关。

国内大部分研究主要集中在幸福感的影响因素方面,并力求对中国现实生活中的“幸福收入悖论”做出解释。田国强、杨立岩(2006)基于心理学和经济学中的“攀比理论”与“忽视变量”理论,构建了包含收入因素、非收入因素的规范性经济学理论模型,探讨幸福收入悖论问题:存在一个临界收入水平,当收入未超过临界收入时,收入的增加能显著提升居民幸福感;一旦收入超过临界收入水平,收入的增加反而会降低幸福感。娄伶俐(2009)以认知心理理论为基础,从必要需求、纯粹需求、饱和需求及引致需求视角,建立边际幸福函数,并以此探讨幸福最优化问题。吴丽民、陈惠雄(2010)提出了“收入——中间变量——幸福”三元链模型,并使用浙江省“小城镇居民幸福状况”调查数据做相应地验证:收入是影响幸福指数的基础性因素,并通过直接与间接两种路径影响着幸福指数,且收入通过对个体状况、社会状况等中间变量的间接效应要大于其对幸福指数的直接效应。而大量的实证研究表明,幸福感的主要决定因素是建立在他人收入基础上的相对收入,而非绝对收入,至少相对收入比绝对收入对幸福感的效应更大。官皓(2010)使用2008年北京、上海、广东的家户调查数据,研究绝对收入、相对收入与居民幸福感的相关性,实证分析表明,绝对收入对幸福感不存在显著影响,而相对收入地位与幸福感存在显著的正相关性,并且这结论同时适用于中国的城市和农村。张学志、才国伟(2011)利用2008年广东省成人调查数据,对居民幸福感影响因素进行了实证分析,结果表明,绝对收入对居民幸福感有正向的作用,与与之呈倒“U”型关系,而考虑相对收入影响后,绝对收入不幸福感的正相关性不正显著。何立新、潘春阳(2011)的实证研究表明,收入差距是居民不幸福的重要因素,且收入差距显著降低了低、中低和高收入阶层的幸福感,而对中上收入阶层的影响并不显著。John Knight and Lina Song(2006)对中国9200个家庭进行调查,得的结论:那些收入水平高于村子里平均收入水平者报道的幸福水平远远高于那些收入水平低于村子平均收入水平者的幸福水平。

除了横向比较外,个体还可能会对自身的收入进行纵向比较:比较当期收入与过去收入,以及预期收入的改善状况。基于此,Graham and Pettinato(2001)实证分析了当前收入与过去收入变化、未来的预期收入以及个体对自身社会经济地位的评价三个变量对主观幸福感的影响,结果表明,它们对幸福感均有显著的正效应。罗楚亮(2006)运用2002年全国城乡居民住户调查数据,分析我国城乡居民幸福感差异,研究表明,农村居民幸福感高于城镇居民主要是由于收入变化预期、预期收入的满足程度所引起的。

另外,还有一些学者从其他视角,如,收入不平等、公共支出等视角研究我国居民的主观幸福感问题。何立新、潘春阳(2011)使用CGSS(2005)及CEIC(2005)数据,从收入差距、机会不均等视角研究我国的幸福收入悖论问题,结果表明,机会不均等对我国居民存在显著的负效应,且对低收入群体及农村居民主观幸福感的负效应更大。王鹏(2011)使用2006年CGSS数据,研究收入差距对居民主观幸福感的影响,结果表明,收入差距对我国居民主观幸福感的影响呈倒U型,且拐点是0.4,当基尼系数小于0.4时,收入差距与居民主观幸福感显著正相关,当基尼系数大于0.4时,收入差距与居民主观幸福感显著负相关。鲁元平、王韬(2011)研究表明,收入不平等显著降低了我国居民的主观幸福感,且收入不平等对农村居民、低收入群体的负效应要显著大于城市居民与高收入群体。鲁元平、张克中(2010)使用2001年和2007年的世界价值观调查数据发现,无论是纵向的时间序列上还是横向的省际横截面上,经济的快速增长均未能提升居民的主观幸福感,然而,国家对教育、医疗和社会保障的亲贫支出却显著提升了居民的主观幸福感。

此外,大部分文献基于我国特有的城乡二元分割制度,对中国居民主观幸福感水平的决定因素和差异进行分析,这一方面的文献也是当前中国主观幸福感水平的主要研究文献。其中,Song and Appleton(2008)和Smyth et al. (2008)专门针对中国城镇居民的主观幸福感进行了分析,Knight et al.(2008)则是关于农村居民主观幸福感的研究文献。Song and Appleton(2008)运用中国社会科学院2002年针对城乡居民所做的家庭收入调查(CHIPS)数据对中国城镇居民的主观幸福感水平进行了考察。结果表明尽管中国城镇居民主观幸福感水平较低,但是,如果进行国别比较却并非如此。同时,在对决定中国城镇居民主观幸福感水平的因素进行考察时发现,在所有因素中,失业、年龄、通货膨胀和污染对主观幸福感产生负的影响,而收入、已婚的婚姻状况、健康水平和年龄的平方对主观幸福感有正的影响。他们还发现,与男性相比,女性的主观幸福感水平更高。Smyth et al. (2008)使用2003年针对中国30个城市所做的调查,对环境与居民幸福感的关系进行了研究,结果表明,那些环境质量通过大气污染、交通状况和绿化等指标衡量越差的城市居民报告的主观幸福感水平也更低。并且,在对社会人口学因素如何影响主观幸福感水平时,所得到的结果与并不存在差异。

值得注意的是,学者们在破解我国纵向的“幸福收入悖论”问题的同时,相关调查及研究发现,我国还存在着横向的“城乡幸福收入悖论”。《2005年中国社会形势分析与预测》对我国城乡居民的主观幸福感进行了初步的分析,得出了“近八成农民感到幸福,农村居民幸福感强于城镇居民”的结论(曾慧超、袁岳,2005),这一结论引起了强烈的社会反响。罗楚亮(2006)根据全国城乡住户调查数据再次证实了农村居民的主观幸福感确实强于城镇居民这一结论,且农村居民的幸福感差异主要是由于城乡居民不同的收入预期导致的。然而,城乡居民的主观幸福感差异并不是已有研究的重点,在大多数经验性分析中,只是通过在模型回归中加入户籍项,并以户籍项回归系数的正负来判断城乡居民的主观幸福感差异。

五 简评

从现有关于幸福问题的经济学研究文献中,至少可以形成以下四个基本判断,从而也启示我们进一步研究的方向:

第一,已有研究主要从某一个侧面分析发展的某一个因素对幸福的影响,如,微观个体的收入水平、工作、健康或教育等微观视角,或者经济增长、收入分配、失业或者公共支出等宏观视角,事实上,上述微观个体发展及宏观经济发展的重要指标是浑然一体,相互作用的,并共同对微观个体的主观幸福感产生影响。因此,本书从微观个体发展、宏观经济发展及城乡社会结构三大维度选择发展视角,尝试从发展视角研究幸福问题。

然而,随着经济和社会发展的不断变化,人们对发展概念的理解也在不断深化:逐渐由一维向多维度发展,由追求宏观的经济增长推向了追求微观主体的真实福利,逐步实现了“以物为中心”,向“以人为中心”转变。如,1990年,联合国开发计划署(UNDP)发布《人类发展报告》明确提出了包含教育、健康及收入三个维度的人类发展指数概念。1998年诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚.森(Amartya Sen)批驳了以GDP或GNP(国民生产总值)的增长来衡量发展的狭隘观点,并将发展范式由促进经济增长转变为“扩展人们的可行能力”。

针对发展多维度的特征,选择合适的发展度量指标是从发展视角研究幸福问题的关键和难点。本书主要是在综述已有文献的基础上选择发展度量指标。由前面的文献综述可知,经过近四十年的研究,经济学运用成熟的经济学理论和模型研究主观幸福感的影响因素,相关研究结果基本一致,均指向了一些核心指标:收入、教育、健康及人口统计特征等微观变量,以及经济增长、收入分配、失业、公共支出及城市化等宏观变量。

第二,经济学对幸福问题的研究主要集中在收入、教育、就业或者宏观的经济增长、收入分配等客观层面因素,对微观个体的主观心理因素关注不够。尤其是维尔弗雷多.帕累托(Vilfredo Pareto)发起的“去心理化”的效用革命之后,主流经济学剔除了情感因素,用偏好取代了“幸福”,效用也就成了显示行为偏好的函数。然而,主观幸福感作为一种主观感受,不仅受外部环境的影响,还取决于主观心理因素( Ryff and Singer, 1998; Ryan, Deci, 2000, 2001),研究幸福问题不能不关注人们的主观心理因素。因此,本书结合经济学、心理学及行为经济学的相关研究成果,从客观因素(收入、教育、就业、经济增长等)与主观心理因素(社会可比性心理、主观心态、心理需要等)两大层面分析不同发展指标对主观幸福感的贡献及差异。

第三,已有研究对幸福影响因素问题的研究缺乏纵向的历时分析。事实上,早期的童年经历对个体的主观幸福感有着关键性的作用。一方面,父辈贫困对子女的营养健康、教育、就业等方面,均产生了负面效应;另一方面,父辈贫困,尤其是长期贫困,容易使子女形成消极的社会情感,如,孤僻、自卑、冷漠等负向情感,重要的是,童年时期形成的这些负向情感对其一生的发展都是极为不利的。假如微观个体目前的教育、收入及主观心理等与童年经历存在一定的相关性,那么个体的童年经历自然会通过这些因素间接影响其主观幸福感。

第四,经济学对幸福问题的研究大多是围绕“幸福收入悖论”展开并逐渐深入,关注的焦点主要是,随着时间的流逝,“幸福收入悖论”是否存在,以及如何破解等问题。仔细反思Easterlin(1974)的实证研究结论:在一个经济体之内的,就纵向的历时态而言,幸福未随收入的增长而增加;在一国内部,富人比穷人幸福;跨国比较研究并没有显示富国比穷国更幸福。从这个角度看,已有研究关注的焦点主要是纵向方向上的“幸福收入悖论”及其解释,而对横截面上的不同经济体之间的居民幸福感差异的研究较少。基于此,本书基于城乡社会结构视角,破解横向的“城乡幸福收入悖论”,这是本书区别于已有研究的一个创新。

第二章 主观幸福感的测量和理论发展

一 主观幸福感的测量

由主观幸福感的概念可知,主观幸福感是人们评价自身的生活质量而产生的主观感受 (Veenhoven,1984),既取决于我们的环境,又与我们的内在心理密切相关。尤其是当外在条件达到一定条件时,如,收入上升到能够满足基本需要水平之后,主观心理因素对主观幸福感的影响将会占据支配地位。然而,主观心理因素具有主观性、复杂性及难以把握等特征,使得主观幸福感的度量存在很多难以克服的困难:如何辨别人们是否幸福?如何区分人们的幸福程度?如何量化不同个体的幸福水平?上述问题的解决决定了主观幸福感问题研究的可行性和科学性,在此,我们重点介绍主观幸福感的测量方法。

(一)客观测量方法

1. 生理测量和行为测量法

研究者借助于一种叫做“快乐仪”(hedon-ometer)的仪器用以记录脑电波的相位、振幅和齐整性,或者借助核磁共振脑部成像技术来测量大脑的活跃区域,客观地对人体进行物理学和神经生物学方面的电生理测量,以此判断被试正在体验何种情感。研究者还可以根据被试的心律、心动加速率、血压、体温、呼吸频率等一系列反映个体情绪状态信息的生理指标来判断被试的情绪。

电生理测量在衡量幸福程度时具有一定的精确性,可以大大减少自我报告回顾内容时的记忆性偏见。尽管科学家在发展那些诸如依赖脑电波的衡量标准时作出了巨大的努力,但迄今为止还没有具有应用意义的指标,至于将来是否会有这样的指标也是值得怀疑的。同时,对幸福的判断还是根据外在的规则来进行的,撇开这种测量方法的操作性和推广性不论 ,这种借助仪器测量出来的结果很大程度上评估的是个人的情感水平,而事实上因人而异、因时而异的认知(意识)层面在决定幸福过程中扮演着非常重要的角色。因此,生理测量层面上的幸福,虽然具有一定的意义,但是它只有在被置于社会性视角内的时候才具有意义,否则与单纯的动物性快乐没有任何区别。

心理现象一般由客观刺激所引起,并通过个体内部的一系列生理心理的变化而表现在行为上,因此 ,社会互动中经常出现的一些行为,如,微笑、激情的身体运动以及其它自然情境中的行为反应等,这些行为往往和幸福之间肯定有一定的联系。研究者通过观察这些行为反应可以衡量一个人的幸福程度,特别在人们有时会故意隐瞒自己的真实情感时如此。比如拒绝暴露自己的负向情感时,可以请熟悉被试的知情者(重要他人)或者经过特殊训练的观察者来报告被试的主观幸福。然而,虽然在某些幸福的人身上经常可以观察到一些幸福的行为,但这些行为与表现也可以在不幸福的人身上观察到,也即,研究者需要考虑更为复杂的因素[1]。

2. 社会指标法

社会指标法( social indicator),借助种族、收入、社会地位、受教育年限、寿命长度以及城市生活和农村生活等客观变量来评价主观幸福的方法。如世界银行提供的世界发展指标( world development indicators) 通常运用平均寿命、入学率 、清水可用率、人均国民生产总值四项指标对各国发展水平作出评估。又如美国海外开发委员会提出的“物质生活质量指数”( Physical Quality of Life Index PQLI)运用婴儿死亡率、预期寿命和识字率三个指标测度世界最贫困国家在满足人们基本需要方面所取得的成就。社会指标法一度被学界和公众普遍地认为是对生活质量、生活满意度和主观幸福进行测量的科学方法。特别对于处于社会发展相对较低阶段的人们来说,由于其所能获得和享用的各种客观生活条件、其所能达到的物质生活水平等级等等在其主观幸福中占有更大一些的比重,社会指标法具有更重要的意义[2]。

考虑到客观变量和主观体验之间并不存在一一对应的关系, 比如越过一定点的财富对于幸福并没有多少增进作用, 社会指标法在测量主观幸福时面临的主要挑战是, 如何取舍合适的能够兼顾大多数人甚至在不同民族和文化下具有普适性的统一的、 公认的 、可测量的幸福指标。类似于“物质生活质量指数”这样的指标具有广泛的国际可比性,但它不包括“生活质量”一词所意指的许多其他社会和心理特征。当研究者转而对指标全面性、完善性的追求时 ,他们往往又面临着“限制和损害了研究结果的可比性以及研究资料和数据的可得性”问题[3]。

事实上,人们在报告主观幸福感时 ,通常会建构一套适合于自己的标准,并将收

[1] 方纲,幸福测量:主客体方法及其整合,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2009年第3期。

[2] 同上。

[3] 风笑天,生活质量研究:近三十年回顾及相关问题探讨,《社会科学研究》,2007年第6期。

入、家庭社会关系、工作、健康等社会生活的各个因素作为一个整体来评价自己的生活满意度。虽然某些因素对于大多数人增进主观幸福具有普遍意义, 但不同的个体对每个因素所赋予的权重并不相同。可见,关于幸福的影响因素,列举多少外在指标的意义不是很大。

(二)主观测量法

目前,已有研究中广泛使用的幸福数据,是通过问卷调查的方式,根据受访者自我报告的幸福水平而获得。Easterlin(1974)使用的幸福数据是盖洛普民意调查调查数据,该调查对幸福设计的问题是:“一般而言,您感觉您有多幸福?”要求受访者在“很幸福、相当幸福与不幸福”三个选项之间进行选择,其中,很幸福赋值为3,相当幸福是2,不幸福是1。该幸福调查问题被广泛用来分析幸福度,是相关幸福调查的标准问题。世界价值观调查(WVS)对幸福设计的问题依然是:“您感觉您有多幸福?”与盖洛普民意调查不同的是,要求受访者从“一点也不幸福、不十分幸福、相当幸福与很幸福”四个选项进行选择,其中,一点也不幸福赋值为1,很幸福赋值4。

1.自陈量表方法

由主观幸福感的定义可知,人们在对其生活质量进行积极评价时,一种基于认知的评价,主要是对生活整体领域的满意度评价,以及具体领域的满意度评价;另一种是基于情感的评价,包括积极情感与消极情感的评价。相应地,主观幸福感的测量量表也分为生活满意度量表与情感量表。生活满意度量表主要有Diener et al. (1985)的生活满意度量表(SWLS),及Andrews and Withey(1976)的快乐——忧伤量表(D-T量表)。相比之下,情感量表较多,如,Bradburn(1969)的情感平衡量表,Beck(1978)的贝克抑郁问卷,Kammann and Flett(1983)的情感量表2,Fordyce(1998)的幸福测量量表(HM量表)等等。还有一些学者针对总体的幸福感设计了幸福量表,如,幸福的测量量表还包括Cantril(1965)的幸福阶梯量表,Bradburn(1969)的总体的幸福量表,Stones et al.(1996)的夏普量表等。

国内学者针对中国居民主观幸福感状况编制了相应的幸福量表。

当然,由于量表的编制是通过受访者自我报告的方式而获得的,其不可避免地会受受访者的心理因素影响,使得量表的编制存在一定的偏差。如,若是受访者不愿意在人前透漏自己的负面情绪,会刻意隐瞒自己的真实情感,这样,一个非常不幸福的人就可能会报告较高的幸福感。然而,Veenhoven(1984)研究表明,虽然主观幸福感测量量表存在主观上的偏差,但通过大样本调查能够克服这些偏差,且受访者对幸福方面的问题的主观回答能够在很大程度上反映出人们的生活状况和幸福水平。一些学者通过实证分析表明,幸福量表具备心理测量学属性以及良好的有效性、可比性及可靠性等特征(Diener, 1984; Veenhoven, 1984, 1993, 1996; Sandvik et al. 1993)。上述研究进一步为幸福作为发展度量标准的可行性提供了科学依据。

2.基数测量方法

实验心理学方法的成熟以及脑技术的发展使得主观幸福感的基数测量成为可能。如,即时情绪测量法、最小可感增量法等。

即时情绪测量法包括体验取样法(ESM)与日重现法(DRM)两种。Csikszentmihalyi et al.(1978)提出的体验取样法主要建立在即时的情感体验基础上,其要求体验者随身带着电脑或传呼机,在特定的时期内,如,一周或几周,随时根据传呼回报自己的情感,进而完成相应的问卷。体验取样法从某段时间内的不同时间点,获取体验者高密度的体验幸福,该方法被给予了高度的理论意义上的评价(Kahneman,1999)。然而,由于该方法涉及到传呼工具、体验者的时间成本等,巨大的耗资使得该方法受到很大的限制。Kahneman(2004)根据减少记忆偏差的程序系统提出了日重现法(DRM),该方法通过记录体验者每天的快乐和痛苦,并对快乐和痛苦进行评估。日重现法对体验者当天的情感进行即时测量,克服了自陈量表法存在的记忆偏差问题,该方法为精确测量主观幸福感提供了科学依据,也为基数效用重返经济学提供了技术支撑。

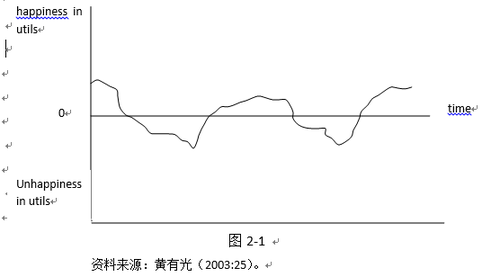

Ng(1996)根据埃奇沃思的“最小可感增量”思想提出了关于幸福的“最小可感增量”测量法。该方法的特征在于确定了主观幸福感的基数0值,当体验者没有通过也没有快乐时,如,睡着时候的状态,其快乐是0值,当体验者情感处于愉悦或者欣喜等正向情感状态时,其主观幸福感是正值,反之,当体验者情感处于痛苦、悲伤等消极状态时,其主观幸福是负值。图2-1描述了上述几种情况,0值线以上面积是正向的幸福,0值线以下的面积是负向的幸福,微观个体在每段时间的净幸福是0值线以上的面积减去0值以下的面积。可见,即使存在不同类型的快乐形式,但总的快乐却是一维的(黄有关,2003)。

另外,除了上述通过受访者自我报告的方式之外,人们还通过生理的、非语言的及行为观察等方式获取幸福数据,以更准确、全面的了解主观幸福感。如,生理指标检测法、认知测量法、深度访谈法、行为记录法、他人评价法等等。

随着心理实验学和脑科学等学科的发展,主观幸福感的测量方法日渐成熟和完善。并且,Easterlin(2001)表明,虽然主观幸福受微观主体个体特征的变化而变化,然而,一般情况下,决定幸福的核心因素主要是经济条件、工作状况、家庭关系、身心健康等方面,因此,在某种程度上而言,幸福作为福利的测量指标,具有统一性和可比性。统一性、可测量性这一大难题的解决,有利于主观幸福感投入社会实践应用中。如,国民幸福指数成功地从理论走向实践,再次证明了其可行性。幸福国民总值最早由不丹国王旺楚克在1970年年提出,他认为政府施政应该关注幸福,并应以实现幸福为目标。不丹王国国王第一次将幸福指数引入宏观领域中,创造性地提出了由政府善治、经济增长、文化发展和环境保护四方面组成的“国民幸福总值”,提出政府应关注人民幸福、以实现幸福最大化为目标。迪纳(Diener)于2000年,在其“主观幸福感——快乐科学与社会指标”提出的“幸福感应用的新方向——幸福指数”,大幅度促进了幸福指数的社会应用性。

二 经济学的幸福理论发展

关于幸福的伦理渊源,可以概括为两大理论流派,一是“实现论”,一是“快乐论”。其中,“实现论”以亚里士多德(Aristotle)的幸福论为代表。亚里士多德认为,幸福是灵魂的一种合乎德性的现实活动[1],他认为幸福应该是人通过自己合乎德性的具体行动去追求的一个终极或完满的善。亚里士多德强调通过实践活动来不断完善自己的幸福论形成了“客观幸福”论,也称为“实现论”。

“快乐论”以边沁(Bentham)为代表,边沁认为,所有人的效用之和的最大化是制定社会政策的基础,任何政策的制定应当最大化所有人的最大幸福[2]。边沁认为,精确计算幸福的前提是要区分7中不同性质的苦乐:(1)苦乐的强度(intensity);(2)苦乐的久暂性(duration);(3)苦乐的确定程度(certainty);(4)苦乐的远近性(propinquity);(5)苦乐的丰度(fecundity);(6)苦乐的纯度(purity);(7)苦乐的广度(extent)[3]。在计算方法上,边沁提出了6项原则:(1)计算最初由行为产生的明确可辨的每一快乐的价值;(2)计算最初由行为产生的明确可辨的每一痛苦的价值;(3)计算最初由行为产生的快乐之后所产生的每一快乐价值,这是构成最初快乐的继生性和最初痛苦的混杂性;(4)计算最初由行为产生的痛苦之后所产生的每一痛苦价值,这是构成最初痛苦的继生性和最初快乐的混杂性;(5)对于个人而言,加总所有的快乐和所有的痛苦,两者相比较,快乐多于痛苦,即为幸福,否则为痛苦;(6)对社会而言,首先要对社会中的每一个成员的苦乐进行计算,然后统计快乐多的人数和痛苦多的人数,前者若多于后者,社会选择是提高福祉,否则是降低福祉的[4]。

沿着“实现论”和“快乐论”两种不同的幸福渊源,使得现代幸福感的研究最终分化为两种学派:一种是建立在亚里士多德 “实现论”基础上的客观幸福,以瑞佛(Ryff)、赖安(Ryan)和德西(Deci) 代表,认为幸福是“为实现人真正的潜力而做的努力”(Ryff,1995);另一种是建立在边沁“快乐论”基础上的主观幸福,以卡尼曼(Kahneman)和狄纳(Diener)为代表,认为幸福是避免痛苦和寻求快乐的结果,是由享乐的或者主观的感受组成(Kahneman,1999)。

[1] Aristotle, Nicomachean Ethics, London, William Henemann Ltd, 1982, 1.1096b10-15(苗力田译,PP. 8)。

[2] Jeremy Bentham, An Introduction to the Principle of Morals an Legislation, Methuen & Co. Ltd 1982,I.11. (时殷弘译,pp. 57)。

[3] 同上,87-88。

[4] Jeremy Bentham, An Introduction to the Principle of Morals an Legislation, Methuen & Co. Ltd 1982,I.11. (时殷弘译,pp. 39-40)。

经济学的幸福理论主要继承的是边沁的“快乐论”。Veenhoven(1984)认为,主观幸福感(Subjective Well-Being)是人们对自身目前生活总体质量进行的积极评价,在评价生活时,一种是基于情感的评价,评价生活总体感觉有多美好,是对享乐感受的评价;另一种是基于认知的评价,是对生活满足程度的评价。该定义是经济学中幸福的经典定义,后续研究大多沿用才定义。

(一) 古典经济学的幸福理论

在经济学研究中,幸福被称为“效用”,根据不同的哲学传统,效用经历了“基数效用”与“序数效用”之争,由于经济学效用理论的“去心理化”革命,影响效用的情感因素,一度从经济学研究中淡出,然而,随着行为经济学、发展经济学等经济学分支学科的发展,人的情感、认知等主观心理因素再次回归到经济学视野,曾被效用替代的“主观幸福感”这一概念再次吸引了经济学学者的眼球。

1. 斯密的幸福原理

亚当.斯密的伦理学巨作《道德情操论》的开篇就揭示了人类十分普遍的心理趋势:同情,也即,个体能从别人的幸福中获得快乐,且这种同情是人们在社会交往中产生幸福的重要情感机制(Sugden, 2005)。之后,斯密又创作了经济学开山之作《国富论》,其论证的主要观点在于经济人如何实现财富的最大化以满足其个人的“欲望”。看似矛盾,事实上,二者之间存在着很强的内在关系:《道德情操论》论人的情感、论美德、论幸福,而《国富论》强调的是经济人通过追求财富来实现被调节的欲望,通过调节欲望的满足来抑制其他具有破坏性和攻击性的欲望,使得人有适当的情感、美德,以实现幸福。可见,斯密的两大巨作是功利主义思想的萌芽,也意味着经济学自产生伊始就肩负着实现人类幸福最大化的伟大使命。

2. 功利主义幸福理论

边沁(Bentham)强调建立在人的快乐感受基础上的幸福,形成了“快乐论”流派。边沁的“快乐论”与斯密的幸福思想,将哈奇森(斯密的导师)的“带给最多人的最大幸福”作为功利主义幸福的基本原则。边沁的幸福理论的主要内容是:功利或者效用指任何一客体所具有的一种性质,这种性质倾向于给利益相关者带来利益、欢乐及幸福等,倾向于避免利益相关者遭受痛苦、不幸,若是利益相关者是某个具体的个体,则这种功利就是个体的幸福,若利益相关者是某个共同的群体,则这种功利或者效用就是共同群体的幸福。

然而,边沁并未对幸福是什么做出具体判断,将所有的幸福做等质处理,且认为幸福在量方面是可以加总的。边沁用持续性、确定性、强度、繁殖性、远近性广延性及纯洁性等7个标准度量幸福。遗憾的是,边沁并未对幸福进行数学分析。但是,边沁的功利主义幸福理论对经济学,尤其是效用理论的发展做出了极大的贡献:首先,边沁确立了功利主义思想及原则,边沁认为人类活动的动机在于追求最大的幸福,人类社会的最终目标是幸福最大化;其次,边沁用效用的大小表示人们的幸福水平,这为主流经济学的效用理论的发展奠定了理论基础。

针对边沁的“同质”幸福,穆勒对其进行修正和完善,其主要内容如下:

第一,穆勒对不同的幸福进行了“质”的区分。边沁笼统地将所有的幸福做统一处理,如,根据边沁的幸福院里,从“物欲”中得到的满足与从自我价值实现中获得的幸福是等同的。针对这种情况,穆勒认为,人们在追求幸福数量最大化的同时,还要关注对真、善、美的追求,要着重追求幸福的质量,这比追求幸福数量最大化更有价值。

第二,穆勒确立了幸福作为道德的终极目标的地位。穆勒认为,一方面,幸福是一个具体的整体,另一方面,幸福在内容上又是多元的,其组成部分涵盖了金钱、权势等物质层面,还涵盖了自由、美德、自我价值的实现等精神层面,但是,所有这些组成部分都是实现幸福的重要手段,幸福才是人们追求的最终目标,才是人们实现美德的终极目标。

第三,穆勒论证了功利主义幸福原理。穆勒分别从三个方面对其进行论证:其一,从实践经验的角度而言,人的天性决定了人们对幸福的渴望;其二,人们共有的“同情”或“利他情感”需要,使得个体具有“一体感”,这种共同的“情感需要”强化了人们对公共的、普遍的幸福的追求。其三,从根本上讲,人们对金钱、地位、权势的追求均是幸福的手段,只有幸福才是人类唯一的最终的追求目标。

(二) 边际主义的幸福理论

19世纪,经济学效用理论是继承了边沁的功利主义思想,主要是指消费者从商品消费中所获得的快乐感受。杰文斯(1871)认为,效用是能够引起人们快乐或避免痛苦的东西,且快乐和痛苦是可以通过基数进行计算和比较。在边沁功利主义的幸福理论基础上,杰文斯用数理的方式表述功利主义幸福理论,其贡献主要有以下几点:

第一,杰文斯定义了“经济人”的特性:其一,经济人能够从商品的消费中获得满足或者说是效用;其二,每个经济人均是理性的,且是能够计算其效用最大化的。

第二,杰文斯提出了边际效用理论,将效用分为总效用与边际效用。他认为人们从每一单位的商品消费中获得的效用程度随着商品消费量的增加而减少。杰文斯将这种边际效用递减的思想引入功利主义幸福理论,试图通过数理的方式描述幸福理论。

第三,杰文斯通过微积分描述了功利主义的幸福理论。他用TU=f(Q)的函数形式表达由商品消费量决定的总效用,用总效用函数的一阶倒数表示边际效用,且边际效用为0时的消费量是总效用达到最大化的消费量。

另外,门格尔对效用函数的梳理计算,以及瓦尔拉用数理的方法分析供求的一般均衡,这些进一步推动了幸福理论向数理化发展,同时,也为新古典主义经济学效用理论奠定了理论基础。

(三) 新古典经济学的幸福理论

在边沁功利主义幸福理论及边际效用理论的基础上,马歇尔同样强调经济人利己和利他行为的同时存在性,同时,他还界定了“理性经济人”的内涵和外延,并通过其偏好理论、理性选择理论,修正和完善了杰文斯的边际效用理论。

首先,边际学派认为货币量决定了效用,而马歇尔则强调货币量只是决定了人们的偏好,决定了人们的需求,而需求才是效用的决定因素。马歇尔根据边际效用理论与需求理论分析市场需求规律。当某种商品的市场供给量增加时,这种商品给人们带来的边际效用将会降低,进而,人们对该商品的的需求将会减少,从而导致该商品的价格下降,反之亦然。马歇尔对市场需求规律的分析反映了消费者理性选择思想:每一单位的货币支出在所有商品的消费中所获的边际效用是等价的,理性的经济人总会将自己的财产分配在不同用途的商品中,最终使得他从每种商品的消费中获得的边际效用相等。根据马歇尔的偏好理论和理性选择理论,人们根据自身的偏好及市场供求规律,能够计算、比较自身的效用或幸福,进而实现幸福最大化。

其次,马歇尔还提出了需求弹性及消费者剩余等概念。马歇尔结合市场需求规律,以及需求弹性和消费者剩余分析市场均衡,能够对效用、及效率的损失进行定量分析,详尽地揭示了市场供求价格形成机制。根据马歇尔的理论,整个经济体在运行过程中均表现为完全理性的,且总效用及边际效用又是可以计算的,当市场实现均衡时,市场需求者和供给者对商品的价格达成一致,此时,双方的效用或者幸福均达到了最大化。

从边沁到杰文斯,再到马歇尔,我们可以发现,基数效用理论强调“快乐”和“痛苦”的测量和估算。然而,效用是人们的主观心理感受,对其测算必然面临极大的困境,比如,完全理性的微观主体的选择行为所带来的效用与利他行为所带来的效用有何差异?其测量标准如何选择?基数效用在可测行和可比性方面面临的种种问题和困难,使得基数效用理论受到其他理论学派的批评。

(四) 福利经济学的幸福理论

新古典主义为功利主义幸福理论搭建了数学大厦,使得市场主体的幸福最大化成为可能,而福利经济学的社会福利最大化分析理论使得新古典主义的幸福理论发展到了峰巅。基于功利主义的幸福理论,庇古开创了福利经济学的先河,他认为人们可以计算社会总效用,且人们最终能够实现总效用最大化。然而,因不同个体的效用是否具备可比性,庇古的福利经济学理论遭到了来自各方的批评,随着“新福利经济学”的帕累托最优分析及一般均衡理论的构建,庇古的福利经济学理论也被称为“旧福利经济学”而被束之高阁。

针对基数效用测量的不可行性,新福利经济学创始人帕累托纠正了庇古的基数效用论并提出了序数效用理论,他认为效用的大小是不能具体衡量的,不同个体之间的效用只能通过排序进行比较。另外,帕累托还提出了帕累托最优概念:任何人社会福利的增加要以减少他人的福利为代价。且在帕累托最优概念的基础上,诞生了福利经济学的基本定理(福利经济学第一定理与福利经济学第二定理)。另外,Hicks and Allen(1934)完全放弃了基数效用,他们用“偏好尺度”取代了“效用函数”,通过“无差异曲线”与“无差异分析”分析效用。自此,效用的内涵被人们的偏好所取代,序数效用理论取代了基数效用理论,成为主流经济学的分析范式。

在序数效用理论及帕累托最优概念体系下,新福利经济学提出了以下三个命题:其一,微观个体本人是其福利的最好判断者;其二,社会福利的大小取决于社会的所有成员;其三,如果社会福利状况的改变使得至少一个人的福利变好,但并没有减少任何人的福利,则这种改变就是帕累托改进,也即社会总体的福利状况改善了。前两个命题表明了效用难以进行基数计算,以及难以在不同个体之间进行比较,后一个命题意在反对将富人的财富向穷人转移的主张。

(五) 行为经济学的幸福理论

当主流经济学的效用理论离基数效用渐行渐远时,Kahneman(1999, 2000, 2006)的体验效用理论再次将基数效用拉入主流经济学视野。Kahneman(1999)对体验效用的论述比较接近边沁的基数效用:(1)每时每刻我们都在体验效用,都在体验快乐和痛苦;(2)体验效用具有“量”和“质”的维度,在快乐和痛苦之间存在中性的临界点;(3)体验效用是对人们体验好坏的一种评价;(4)体验效用能够加总;(5)即使是在序数或等级量表的层面上,体验效用均是可测的。

针对边沁的基数效用存在的可比性问题,Kahneman(2000)认为其体验效用解决了这个问题。首先,人们对于快乐和痛苦的经历有很强的人际认同感。如,人们很容易对失业、重大疾病及失去亲人的感受程度中做出比较。其次,行为主体的内在感受与观察者的外在判断比较一致。如,通过观察某人的表情和行为能够对该人的快乐程度做出判断。再者,情感体验量表与生理测量之间具有较强的相关性意味着情感的比较具有同一的生理基础(Davidson, 2000)。另外,随着脑科学和实验心理学的发展,现代实验心理学能够精确测量人们的“享乐”或“效用”。这些在很大程度上克服了边沁基数效用的测量及可比性困难,为其复苏带来了希望。

(六) 发展经济学的幸福理论

发展经济学理论始于20世纪40年代的哈罗德—多马经济增长模型,在20世纪50、60年代,发展经济学主要以经济增长为主要发展目标,其关注的焦点主要集中在宏大的经济理论体系的构建方面。然而,到20世纪70、80年代,发展经济学开始由宏观领域研究领域转向微观研究领域,强调经济发展目标的多元性。尤其是联合国于1990年发布的《人类发展报告》通过人类发展指数(HDI)评估、比较了不同国家的发展状况,自此,人类发展这一概念引起了广泛的关注。

Sen(1999)认为,人类发展是一个多维度的概念,用仅仅包含经济生活、健康及教育三个维度的人类发展指数来衡量发展是远远不够的,并且,Sen(1980,1984,1985,1999)提出了可行能力视角的发展,可行能力视角的发展不仅强调经济发展、社会机会均等,更加强调人的自由、人权、环境、公共治理等等。

可见,发展经济学主要以发展中国家的经济发展问题为研究对象,并且,发展经济学作为一门独立的科学,不仅具备独特的研究对象,还具备自己独特的分析方法,具备自身独特的理论体系。如,发展经济学在重视发展经济因素的同时,还强调非经济因素对发展的重要性,再如,考虑到发展中国家市场制度的不完备性、信息的不完全性,以及基础设施落后等特征,发展经济学更加强调政府在经济发展中的重要作用(郭熙保,2000)。

由于现实经济系统的分层特征,既有宏观的整体国民经济的发展,也有局部的部门经济、区域经济及产业经济的发展等,更有微观个体自身的发展,因此,一切经济现象均是经济系统的运行极其外在表现,从根本上来说,这些都建立在微观层次的人的经济行为基础上的,然而,尽管人的行为有着不尽相同的动机,但追求利益最大化是一个持久的、普遍的动机(叶初升,2005)。

经济增长中隐含的信息与社会真实福利相差甚远,发展的目标不是为了单纯追求经济增长的数量,那么,发展究竟是为了什么?阿玛蒂亚.森认为,自由是实现发展的首要目标和主要手段,这可以看做是对发展的一种哲学认识,也是对传统发展观的一种挑战。在测度发展方面,早在20世纪70年代初,不丹就提出“国民幸福指数(GNH)”,并将其分为4个支柱、9个领域和72项指标,强调经济增长、环境保护、文化发展和政府善治。联合国在1990年的《人类发展报告》中,首次提出了人类发展指数(HDI),将生活质量、教育水平和预期寿命组成的综合指标作为人类发展的指标,强调以教育和健康和教育为代表的人类发展,用以评价各国的综合发展水平。2011年,联合国环境规划署(UNEP)发布报告,将自然成本和社会成本加入社会财富的新标准中,体现了新的经济发展观。

总之,发展经济学超越一般的经济增长意义上的发展,更加强调包容性地发展概念,注重微观个体的“生存”、“自由”、“自尊”等核心价值的实现。发展经济学区分了经济增长与经济发展在质与量上的不同,且强调了非经济因素对发展的重要性,这些对发展概念与内涵的界定,均是以提升人们的主观幸福感为宗旨的,因此,发展经济学的理论研究为幸福经济学提供了良好的理论基础。

三 简评

主观幸福感取决于人们的社会经济条件、文化传统以及自身的价值取向,是对自我的社会能力、身体及心理等综合状态的主观体验,是微观个体的情感、认知等内部世界与经济、文化、环境等外在世界的统一,外在物质需要的满足,是提高幸福感的基本前提,但仅是实现幸福的手段,而人内在的心理需求却能长久地提升幸福感。

从经济学对幸福问题的研究历程可知,主流经济学研究的是如何在稀缺的资源条件下实现财富最大化,而幸福学强调的是如何在既定的外在条件下实现最大化的幸福;主流经济学关注的是理性经济人的理性选择行为,而幸福学意在揭示幸福与其影响因素之间的相关性;在研究方法和理论模型方面,主流经济学更加强调规范性的研究,而幸福学更注重描述性的分析。虽然经济学与幸福学在假设条件、研究内容方面差异悬殊,然而,二者之间不存在替代关系,而是相得益彰。

第三章 个体发展与主观幸福感的一种实证分析

本章基于微观个体发展视角,分析微观个体发展的核心变量,包括微观个体的教育、收入、健康及微观心理等对居民主观幸福感的影响。然而,微观个体的发展涉及到微观个体的健康、教育及成年后的就业和收入,以及主观心理需要的满足程度等等,尤其是微观个体的健康状况、教育水平及人生早期阶段的主观心理等均与父辈的家庭经济状况密切相连。因此,研究微观个体发展对主观幸福感的影响,不得不考虑童年时期的家庭经济状况。基于这种认识,我们使用2008年中国综合社会调查(CGGS)微观数据,运用多元递归概率模型(recursive multivariate probit model),首先,分析童年家境对个体的教育、收入、心理需要以及主观幸福感的直接效应,其次,分析微观个体的教育、收入及心理需要等发展指标对其主观幸福感的直接效应,最后,分析童年家境通过上述发展指标对主观幸福感的间接效应。

一 研究背景和问题

近年来,中国经济快速增长的同时,居民的财富状况、社会分层出现了固定化、结构化现象,“富二代”、“穷二代”等身份标签广泛流行。许多实证分析表明,一方面,父辈经济劣势将会对子女的教育、健康、就业及收入等产生负向效应(郭丛斌,闵维方,2007;林闽钢,张瑞利,2012;张立冬,2013);另一方面,家庭贫困容易使儿童形成孤僻、自卑、冷漠等消极的社会情感,而童年时期形成的这些消极的心理情感会对其一生的发展产生极为不利的(Yoder and Hoye, 2005; Conger and Donnellan, 2007; Matthews and Gallo, 2011)。根据社会学社会分层的劣势累积理论,童年时期这两方面的消极因素会直接影响成年后的社会经济状况,影响其综合发展。

主观幸福感是人们评价自身的生活质量而产生的主观感受 (Veenhoven,1984),一方面,主观幸福感具有相对稳定性、同一性、整体性的特征(Easterlin, 2001),另一方面,从内容上看,主观幸福感既包括客观物资福利,还包括个体的认知、情感等主观心理福祉,具备多维度的特征,也即,主观幸福感对个体发展,具有明显的工具性价值和内在性价值(Alkire, 2007)。缘于此,本书把主观幸福感作为个体发展的度量标准,以分析童年家境对个体发展代际传递效应。一方面,纵向分析童年家境对个体教育、收入及主观幸福感的直接效应与间接效应;另一方面,纵向分析童年家境对童年心理需要、目前的心理需要以及主观幸福感的直接效应与间接效应。分析童年家境对主观幸福感的效应,在纵向方向上进一步深化了对主观幸福感问题的研究,以及这种效应背后所反映的个体发展代际传递效应。

值得注意的是,童年家境对个体发展的影响是一个过程,涉及到童年家境对个体的教育、收入及心理等方面均有影响,并且,这些方面是一个连贯的过程,相互之间存在层次递进性关系,并共同对个体的主观幸福感产生综合性影响。基于这种认识,本书运用多元递归概率模型(recursive multivariate probit model),通过使用2008年中国综合社会调查(CGGS)微观数据,对童年家境对个体发展的影响进行全相关分析,从而实现本书研究的视角、方法、观点和创新。本书第二部分对相关方面文献进行综述,第三部分建立多元递归概率计量分析模型,并讨论所采用的中国综合社会调查数据特征和变量选择,第四部初步对核心变量进行统计性描述分析,第五部分讨论多元递归概率模型实证研究结果,并分析童年家境对主观幸福感的直接效应和间接效应,最后是全文的结论和启示。

二 文献评论

(一) 童年家境与个体发展

在经济学领域,个体发展主要指可行能力视角下的人类发展,人类发展是一个多维度的概念,包括健康长寿、教育、体面的生活和尊严以及人权等诸多方面(UNDP,1990,1997,2004);Sen(1999,2000)认为发展应是人们珍视或有理由珍视的自由的过程,其内容涵盖了健康、教育、生活水平以及参与性等诸多方面;Alkire(2002, 2007)认为人类发展应涵盖就业、主体性和赋权、体面出门的能力、安全以及心理和主观幸福感等维度。可见,个体发展是一个多维度的概念,既强调健康、教育及收入等客观物资福利的改善,又关注个体的主观心理福祉。那么,童年家境对个体发展有着怎样的影响?已有研究主要是从健康、教育、收入及主观心理四个方面进行研究的。

家境对儿童健康的影响早在母亲妊娠时期就已存在。贫困家庭的儿童更易出现早产、出生体重低及婴儿死亡等。Edith Chen(2004)研究表明,经济社会地位较低的个体,其健康状况比经济社会地位较高的差。而且经济社会地位与健康的关系存在一个梯度:不仅是穷人比富人的健康状况更差,相反经济社会地位每增加一步,伴随的健康收益都有所增加,且该关系在生命全程中都得到证实。Currie(2009)研究表明,父母的家庭社会经济地位与个体儿童时期的健康、成年后的教育水平、以及收入地位等有着很强的正相关性。

家境贫困制约了儿童接受教育的机会及通过教育实现发展的能力。Carneiro and Heckman (2003)指出,家境贫困的孩子,接受的教育是非常有限的,且对孩子成功方面的能力的形成也是有差异的(与家境非贫困群体相比)。郭丛斌等(2006)根据国家统计局2000年的城镇住户调查数据,运用对应分析方法,分析经济资本和文化资本对儿童教育机会获得的影响程度,研究表明,家庭经济资本和文化资本处于优势的社会阶层,其子女接受的主要是高等教育;而家庭经济资本和文化资本处于劣势的社会阶层,其子女接受的主要是初等教育和中等教育。

童年家境在很大程度上决定了个体的收入水平。Solon(1992)通过回归模型分析了美国父辈收入对子代收入的影响,研究表明,在控制了年龄等人口特征变量后,代际收入弹性至少是0.4;Mazumder(2001)重新估算了美国的代际收入弹性,他认为Solon(1992)对美国代际收入弹性低估了30%左右;Blanden and Gibbons(2006)考察了英国的贫困代际传递,研究发现16岁时经历贫困的人中有19%在成年后仍处于贫困状态。Bowles(2005)研究表明,父母的家庭社会经济地位决定了孩子的成功机会,尤其是在教育、就业及收入方面的成功。国内相关实证研究表明,收入在代际间存在传承现象(郭丛斌,闵维方,2007;林闽钢,张瑞利,2012;张立冬,2013)。

家境贫困导致了绝大多数儿童社会交往不足和负面的社会心理,包括低自尊、与同伴关系受损及其他内在的社会心理问题。McLoyd(1998)研究表明,与其他家庭富裕儿童相比,贫困儿童比同伴体验到更多的消极情感——缺陷、尴尬、伤害,且他们将社会资源的匮乏内化为剥夺感,认同自己是“贫困团体”的一员,这种消极情感影响儿童的身心健康,容易使其产生心理疾病。Brooks-Gunn(1997)研究发现,家庭贫困的儿童容易出现自卑、孤僻、冷漠等消极情感,缺乏必要的社会交往技能,表现出更多的精神障碍。Burton and Phipps(2008)使用加拿大儿童与青年纵向调查数据(NLSCY),研究儿童的主观幸福感与父母收入之间的相关性,研究表明,二者呈现很强的正相关性。Oshio et al.(2010)根据日本的微观调查数据,运用多元递归概率模型研究童年贫困对个体主观幸福感的影响,结果表明,童年贫困直接影响成年主观幸福感,并且,通过教育、收入,间接影响个体的健康水平及主观幸福感。

从上述研究可知,童年家境确实对个体发展存在代际传递效应,并且,童年家境不仅影响个体的教育、健康及收入等客观层面的福利,还影响个体的主观心理福祉,我们不妨将教育、健康、收入等客观层面的福祉称为研究微观个体发展问题的客观路径,将微观主体的心理福祉称为研究个体发展问题的主观路径。也即,童年家境对个体发展的代际传递效应存在客观路径与主观路径,且客观路径与主观路径彼此交融,共同影响个体的综合发展。用一个综合性的标准度量个体发展的客观福利与主观福祉,是研究童年家境对个体发展代际传递效应的关键。

(二) 主观幸福感与个体发展

在经济学领域,主观幸福感是指人们对自身目前生活质量进行积极的评价,一种基于认知的评价,主要是对生活整体领域的满意度评价,以及具体领域的满意度评价;另一种是基于情感的评价,包括积极情感与消极情感的评价(Veenhoven, 1984)。主观幸福感对人的发展具有明显的工具性价值和内在性价值(Alkire, 2007),也即主观幸福感不仅实现发展的手段,还是实现发展的最终目标(Ng, 1996; Frey and Stutzer, 2002; Layard, 2005)。

作为个体发展的手段和目标,主观幸福感至少有以下三个方面的优势:首先,主观幸福感既牵涉到经济、工作、健康等具体领域的客观物资福利,还包括个体的认知、情感等主观福利,具备多维度的特性;另外,主观幸福感虽然是不同个体根据自身的体验报告出来的,但长期而言,影响主观幸福感的核心因素基本上是不变的,因此,主观幸福感具有相对稳定性、同一性、可比性的特征(Easterlin, 2001);再有,生物脑科学、心理学及统计学科的技术发展,为进一步准确测量主观幸福感提供了很好的技术支持。因此,主观幸福感在衡量个体发展方面,具有明显的工具性价值和内在性价值,基于此,本书把主观幸福感作为度量个体发展的最终标准,根据童年家境与主观幸福感之间的相关性,判断童年家境对个体发展的代际传递效应。

(三) 研究思路和方法

从现有研究文献中,我们可以形成两个基本判断,从而也启示我们关于“童年家境与微观个体发展”进一步研究的方向:

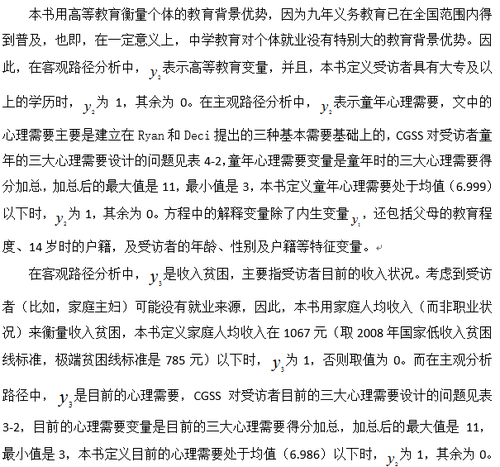

其一,已有研究主要集中在童年家境对个体教育、收入等物质福利方面的影响,忽视了家境对个体的主观心理的影响。事实上,个体发展可以看做是扩展人们享有主观幸福感的一个过程,个体的主观幸福感除了包括教育、收入等物质层面的因素外,还取决于个体心理需要的满足程度。Ryan和Deci的自我决定理论(self-determination theory, SDT)(Ryan, Deci 2000, 2001),研究的是人的内在成长趋向和先天的心理需要。通过归纳,Ryan和Deci得出了三种基本心理需要——能力需要(need for competence)、关系需要(need for relatedness)和自主需要(need for autonomy),这三种基本心理需要是实现个体发展和个体幸福的必要。因此,这三种基本需要被SDT理论认为是幸福感的三个基本因素,它们不仅仅是心理健康的最低要求,同时也是社会环境必须提供给人们以促进其成长和发展的基本养料。基于此,本书在关注童年家境通过教育、收入对主观幸福感的间接效应的同时,还分析了童年家境通过童年心理需要、目前的心理需要对主观幸福感的间接效应,从客观路径、主观路径两种途径分析童年家境对个体发展的代际传递效应。

其二,已有文献着重分析童年家境对微观个体发展某一个侧面的直接效应,比如,童年家境对个体教育、或收入等某方面的影响,事实上,童年家境对个体发展的影响是一个过程,涉及到童年家境对个体的收入、教育、及主观心理等方面均有影响,值得注意的是,这些方面是一个连贯的过程,并且相互之间存在层次递进性关系,并共同影响个体的综合发展。因此,在本书看来,不能采用一般的多元回归分析(偏相关系数),而要全相关的整体性,为了达到这个目的,本书运用多元递归概率模型,把教育、收入、心理需要及主观幸福感等均作为个体发展的重要维度,并且主观幸福感是个体发展的最终度量标准,从客观路径、主观路径两种路径分析童年家境对个体发展的代际传递效应:第一,童年家境对个体教育、收入与主观幸福感的直接效应与间接效应;第二,童年家境对个体童年心理需要、目前的心理需要以及主观幸福感的直接效应与间接效应。

三 模型、数据与变量

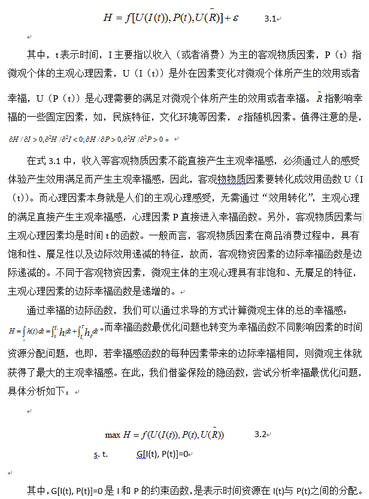

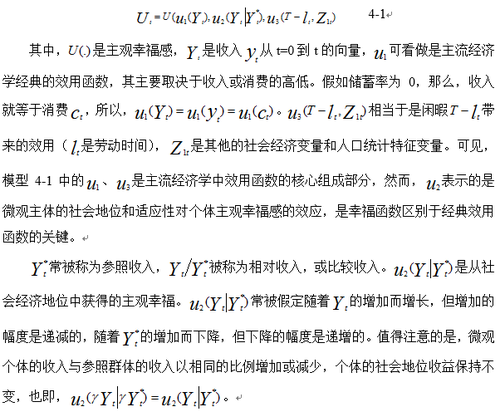

(一) 幸福函数最优化分析

主观幸福源于内部世界与外在世界的统一,主观幸福感是在外在客观因素与主观心理因素共同作用的结果。因此,幸福函数的构建不同于主流经济学的效用函数,幸福函数不仅包括收入、消费等外在因素,还涵盖微观个体的主观心理因素,在娄伶俐(2010)的幸福函数研究的基础上,本书具体的幸福函数如下:

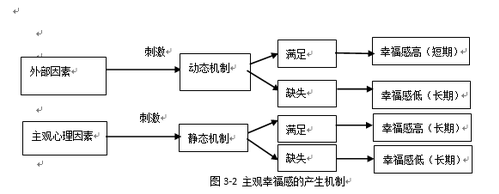

上述分析表明,微观个体的主观幸福感不仅取决于外部环境因素,还受主观心理的影响,并且,人们需要在“挣钱”与“情感”之间合理分配时间,一味地“挣钱”,却忽视主观心理的调节或情感需要,就可能产生主观不幸福,也就会出现幸福与收入不一致的”幸福收入悖论“现象。可见,幸福不是上帝的恩赐,是人类内部世界与外部世界、主观与客观的统一。人们对物资财富的追求造就了一个有一个神话,然而,人们却离幸福之巅越来越远。这主要是因为外部因素与主观心理因素对主观幸福感的影响机制不同导致的。图4-2描绘了主观幸福感的产生机制。

由图3-2可知,外部因素对主观幸福感的影响,比如,收入或其他经济因素对人的幸福影响是比较短暂的,在人们的基本需求尚未得到满足的情况下,经济条件的改善能显著提升其主观幸福感,然而,当人们的基本需求得到满足之后,额外增加的收入或财富对主观幸福感的正效应不再显著,甚至出现负效应。并且,长期而言,由于攀比心理及适应性心理,人们会把自己拥有的包括金钱、房子、汽车在内的“财富”与自己曾经拥有的,或者别人拥有的进行比较,由于比较所造成的差异将会侵蚀外部因素改善对主观幸福感的正效应。

与外部因素不同,人们的主观心理难以用货币计价和比较,不存在攀比导致的负效应,无论是在短期,还是在长期,积极向上的主观心理均能产生持久的主观幸福感。比如,一种健康的、阳光的、淡泊宁静的心态可能会增强人们的幸福感。若人们一味追求物资财富的积累,而忽视了人的内在心理需要,则永无休止的攀比将会侵蚀财富积累带来的正效应,使其陷入“不幸福的深渊”。因此,我们必须正视金钱的工具性功能,追求内在价值和心理需要,实现人们物资文化生活水平与主观幸福感同步提升的目标。

(二) 多元递归概率模型

考虑到童年家境对个体的教育、收入、心理需要及主观幸福感等方面存在直接效应与间接效应,我们选择多元递归概率模型分析这些童年家境对微观个体这些发展方面的直接效应与间接效应。Oshio et al.(2010)使用多元递归概率模型分析童年贫困、教育水平及收入对个体健康水平、主观幸福感的直接与间接效应,本书也沿用这一模型,但在估计方法及变量的选择方面做了处理,并且,本书在分析童年家境对微观个体的教育、收入及主观幸福感的直接效应与间接效应的同时,还分析了童年家境对童年心理需要、目前的心理需要及主观幸福感的直接效应与间接效应,前者反映了童年家境对个体发展的客观路径,后者反映童年家境对个体发展的主观路径,为了方便下文分析,本书将两种路径简化为“客观路径”、“主观路径”。

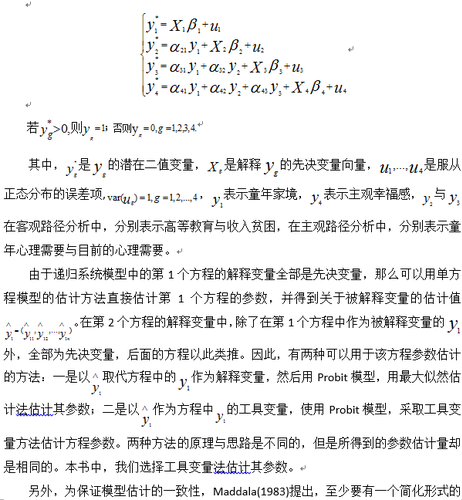

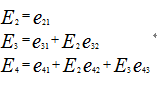

多元递归模型是联立方程模型的一种特殊形式,是由多个相互联系的单一方程组成的方程组:第一个方程的解释变量只包含外生变量;第二个方程的解释变量包含外生变量和第一个方程中的被解释变量( 内生变量),...,一般地,第m个方程的解释变量包含外生变量和前面的m-1个方程的被解释变量。本书中第一个被解释变量童年家境,最后的被解释变量是主观幸福感,在客观路径分析中,中间内生变量分别是高等教育与收入贫困,而在主观路径分析中,中间内生变量分别是童年心理需要与目前心理需要。考虑到各个变量度量单位不统一,比如,心理及幸福感是离散变量,而收入是连续变量,为使问题容易处理,本书将所有内生变量统一为二值变量,并通过Probit模型估计递归系统模型的参数。本书的递归系统模型设置如下:

(三)数据特征与变量选择

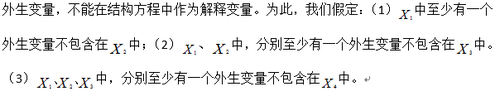

由已有研究可知,父辈的经济状况,直接影响微观个体的综合发展,尤其是在健康、教育及收入等方面的发展。然而,考虑到缺乏大规模的代际数据,尤其是微观个体早期父辈经济状况、就业及教育等方面的数据。2008年中国综合社会调查(CGGS)微观数据,包含受访者14岁时家庭在当地的经济社会地位、14岁时的家庭所在地、14岁时父母的职业、父母的受教育程度等早期数据,虽然是通过受访者自我报告的形式获得,但能在一定程度上反映出早期的家境对个体发展的影响。因此,本书使用2008年CGGS数据,其中,有效样本量是6000个,然而,考虑到我国60岁以上的群体大多处于退休阶段(或失业无收入状态),其收入比较稳定,因此,本书删除了60岁及其以上的样本量;另外,考虑到学生未就业,无法观察目前的收入状况,排除学生样本。

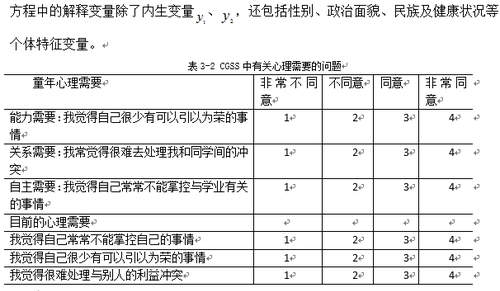

有已有研究可知,微观个体的健康、教育、就业(或者收入)、心理需要的满足程度等,均是影响个体综合发展的重要因素,亦是决定其主观幸福感的关键。因此,文中的主要因变量有童年家境、高等教育、收入贫困、童年心理需要、目前的心理需要及主观幸福感等,另外,微观个体的健康状况是影响其发展的重要因素,但考虑到健康受遗传、外在环境等因素的影响较大,在此,我们把健康作为重要的控制变量,而非因变量之一。文中所有变量及变量释义见表3-1

。

家境主要指家庭的经济状况,考虑到童年时期家庭收入的不可获得性,本书用较低的社会经济地位(socio economic status, 简称SES)衡量童年家境,社会经济地位主要是根据个体获取或控制有价值资源(如财富、权力与社会地位等)而对其进行的层级排名,它反映了个体获取现实或潜在资源的差异。特别地,当个体处于经济资源匮乏或剥夺状况时被称为贫困,它是低社会经济地位的一种表现形式。文中的童年家境数据主要是由受访者自我报告14岁时家庭社会经济地位而得。CGSS对童年家境设计的问题是:“在我们的社会里,有些群体居于顶层,有些群体则处于底层,您认为您14岁时,您的家庭处在哪个等级上?”1分代表最顶层,10分代表最底层。我们定义6-10分为童年家境贫困,

四 核心变量的统计分析

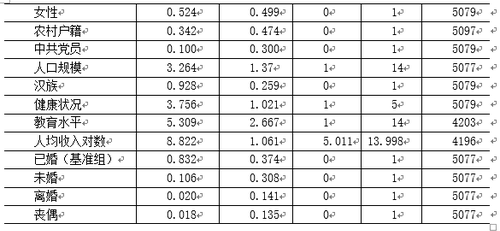

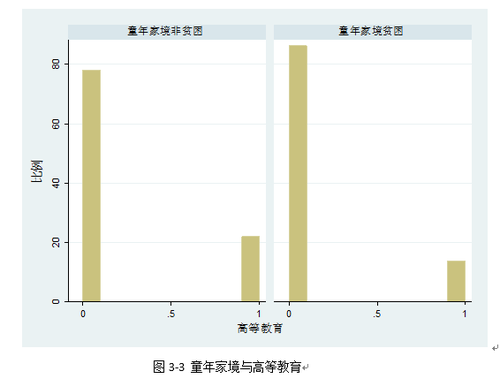

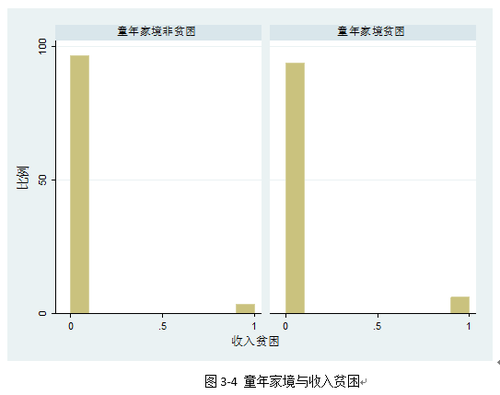

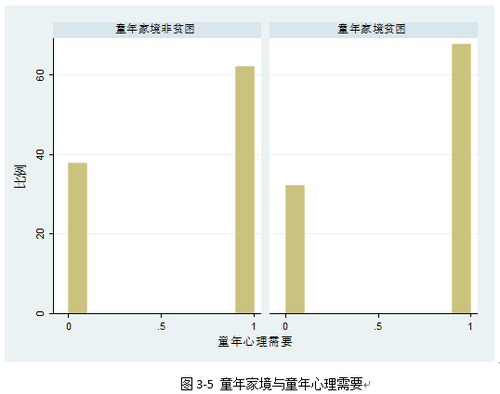

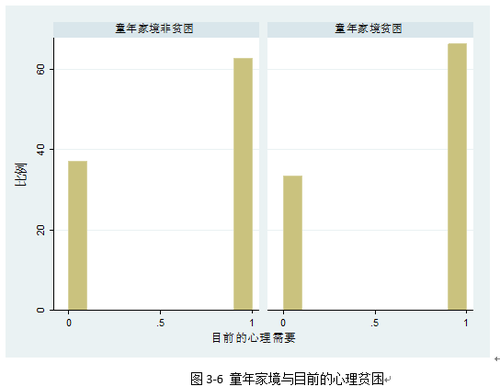

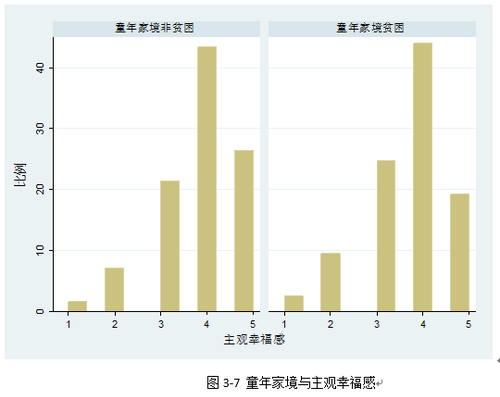

童年家境对个体发展有着怎样的影响?首先,图3-3至图3-7描述了二者的关系。 图3-3表明,总体上而言,无论童年家境处于贫困还是非贫困状态,接受高等教育的群体远少于没有接受高等教育的群体。然而,童年家境贫困的群体更容易接受较低的教育水平:童年家境贫困的群体中,接受高等教育的群体所占比例远小于20%,而童年家境非贫困的群体中,有20%以上的群体接受了高等教育。图3-4表明,无论童年家境状况如何,受访者目前的收入状况大多是处于贫困线之上的,但是,与童年家境非贫困群体相比,童年家境贫困的群体更容易陷入目前的收入贫困。图3-5表明,大多受访者的童年心理需要是得不到满足的,其中,童年家境非贫困的群体中,60%以上群体的童年心理需要得不到满足,而童年贫困的群体中,童年心理需要得不到满足的人数更多。3-6表明,大多受访者目前的心理需要是得不到满足的,且童年家境贫困的群体中,目前的心理需要得不到满足的人数更多。图3-7

表明,总体上来说,比较幸福、非常幸福的群体远多于比较不幸福、非常不幸福的群体,然而,童年家境贫困的群体中,比较幸福、非常幸福群体所占的比例要低于童年家境非贫困的群体,而比较不幸福、非常不幸福群体所占的比例要高于童年家境非贫困群体。可见,童年家境确实对个体发展有着重要影响,这进一步表明了我们从童年家境视角分析个体发展历时效应的可靠性和必要性。

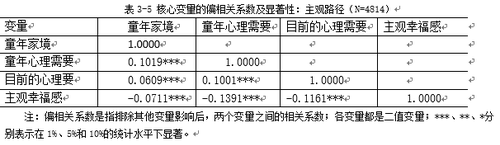

进一步地,我们对文中的核心变量进行偏相关分析。表3-4表明,与其他群体相比,童年家境贫困对高等教育的直接负效应是10.19%,童年家境贫困对目前收入贫困的直接正效应是6.09%,童年家境对主观感的直接正效应是7.11%。并且,高等教育对目前收入贫困的直接负效应是10.01%,高于童年家境贫困对目前收入贫困的直接正效应(6.09%),可见,通过高等教育,能使童年家境贫困的群体摆脱目前的收入贫困。另外,高等教育对主观幸福感的直接正效应是13.91%,目前的收入贫困对主观幸福感的直接负效应是11.61%

,也即,接受高等教育、摆脱收入贫困能显著提升我国居民的主观幸福感。

表3-5表明,童年家境显著影响了微观个体的童年心理需要、目前的心理需要及其主观幸福感。其中,童年家境贫困对童年心理需要的直接正效应是10.19%,童年家境对目前的心理需要的直接正效应是6.09%,童年家境对微观个体主观幸福感的直接负效应是7.11%,也即,童年家境贫困的群体,其童年心理需要、目前的心理需要更容易得不到满足,更容易自我报告不幸福。并且,童年心理需要、目前的心理需要得不到满足,会直接使微观主体主观不幸福。

通过表3-4、表3-5可发现,在排除其他变量的情况下,核心变量之间存在显著的相关性,童年家境对个体的教育、收入及心理需要等产生了显著的直接效应,且微观个体的教育、收入及心理需要等对其主观幸福感产生了显著的影响,可见,童年家境、高等教育等变量将会通过一些间接变量对主观幸福感产生间接效应。因此,接下来,我们通过多元递归概率模型,在控制相关变量的情况下,全面分析这些直接效应与间接效应。

五 实证模型结果分析

(一) 多元递归概率模型回归结果分析

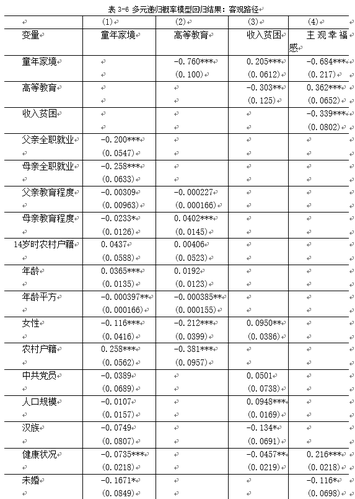

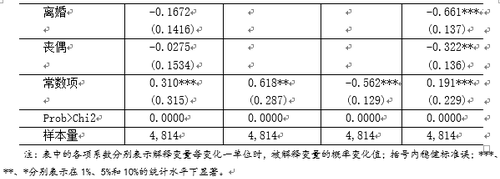

表4-6中,模型(1)、(2)、(3)与(4)分别是主观幸福感对童年家境、高等教育、收入贫困的回归结果。由模型(1)可知,在控制相关变量的基础上,父母全职就业是影响童年家境的显著因素;父亲的教育程度对其家境的影响并不显著,然而,母亲的受教育程度能在一定程度上降低童年家境贫困的可能性;受访者14岁时的农村户籍对童年家境的影响不显著,而目前的农村户籍却增强了童年家境贫困的可能性,也即,居住在农村的受访者,对其14岁时家庭社会经济地位的评价更倾向于底层,从某种意义上而言,这种结果表明了我国城乡差距呈现扩大的趋势。

模型(2)表明,在控制相关变量的基础上,童年家境贫困的群体,成年后获得高等教育的可能性将会下降76%。这与国内外的相关研究结论比较一致:家境贫困的孩子,接受的教育是非常有限的(Duncan et al.,1998;Carneiro and Heckman ,2003;Bowles et al.,2005;郭丛斌、闵维方,2006,2007)。迫于经济方面的压力,贫困家庭的子女通常没有良好的学习场所,甚至不能负担学习经费,而参加辅导班或夏令营等活动更是遥不可及的事情。最终,由于经济条件的限制,贫困家庭子女的教育需求无法得到满足,贫困制约了儿童的教育机会和通过教育实现发展的能力。

值得注意的是,在控制相关变量的同时,虽然父亲的受教育程度对子女是否能接受高等教育几乎没有影响,但是,母亲接受较高的教育,能显著提升子女获得高等教育的可能性。相对父亲,母亲在家庭中扮演着“相夫教子”、“贤妻良母”的角色,与孩子接触的时间和领域占据优势,言传身教中子女主要受到母亲的影响,显然,在很大程度上,母亲的受教育程度决定了子女接受高等教育的机会,且这一结论与国内外很多研究结论是一致的:父母的受教育程度对子女教育呈现代际传递的特点,且母亲受教育程度对子女教育的影响大于父亲(Jere et al.,2002;Plug,2002;Chevalier,2004;郭丛斌、闵维方,2006;

另外,受访者14岁时,是否接受高等教育在城乡间并无差异,然而,目前的户籍状况却显著影响了个体接受高等教育的机会,农村孩子接受高等教育的机会显著低于城市。这与我国的现实情况也是一致的:新世纪以来,农村孩子在大学生源中的比例与上世纪80年代相比,几乎下降了一半,这就意味着通过高考,农村孩子向上流动的渠道正在“缩窄”。

模型(3)表明,在控制相关变量的同时,与其他群体相比,童年家境贫困的群体成年后陷入收入贫困的概率将提升20.9%,此结果再次证明了贫困在父辈与子代之间的代际传承性。然而,微观个体若能接受高等教育,其成年后陷入收入贫困的概率下降30.3%(大于20.9%),也即,教育在切断贫困代际传递链条方面起着关键性的作用。当然,这也是不难理解的,教育水平的提升,相应提高了其技能水平,加快了其职业晋升的步伐,提供了更多的机遇,以及找到富有的伴侣等等,这些都有利于其收入水平的提升。另外,身体健康是脱贫的前提保障,疾病,尤其是重大疾病,往往极易使家庭陷入极端贫困。最后,与男性与汉族群体相比,女性、少数民族群体更容易陷入贫困,这对扶持少数民族地区发展、减少性别歧视(尤其是就业方面)等方面的政策制定提供了支撑依据。

由模型(4)可知,在控制相关变量的基础上,童年家境贫困、收入贫困对幸福感存在显著的负面效应,收入贫困不但使得贫困群体基本物资条件匮乏,进而导致了其诸多基本权利的丧失,进而陷入心理贫困,使其处于不幸福的状态。重要的是,童年家境贫困对主观幸福感的负效应更大,足见,童年家境对个体发展的影响至关重要,甚至超过个体目前的贫困状态对其主观幸福感的效应,这进一步证明了我们从童年家境视角研究个体综合发展的合理性与必要性。另外,接受高等教育的群体,其主观幸福的概率将提升36.2%,可见,教育不仅在切断贫困代际传递链条方面起着关键作用,在提升居民主观幸福感方面也起着关键性作用。并且,这一结论与已有研究一致,如,金江、何立华(2012)使用2007

年武汉市城镇居民主观幸福感调查数据,研究教育与主观幸福感的关系,结果表明,教育不仅直接对主观幸福感产生正效应,还通过改善个体的收入水平和健康状况间接提升其幸福水平。

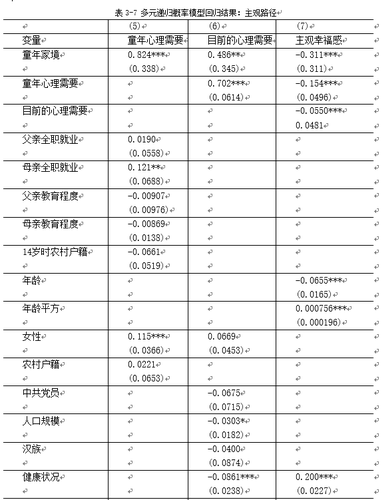

表3-7是主观幸福感对童年家境、童年心理需要及目前的心理需要的回归结果。表明3-7表明,童年家境不仅对主观幸福感有直接效应,还通过童年心理需要、目前的心理需要对主观幸福感有间接效应,进一步证明了客观路径回归结果的稳健性。由模型(5)可知,与童年家境富裕的群体相比,童年家境贫困的群体,其心理需要得不到满足的可能性提升了82.4%。对绝大多数儿童而言,贫困容易导致其社会交往不足和负面的社会心理,包括低自尊、与同伴关系受损及其他内在的社会心理问题(McLoyd, 1998; Brooks-Gunn, 1997 ;Oshio, 2010)。并且,家境不同,父母对孩子的影响存在很大的差异。在我国,对于大多数贫困家庭的孩子而言,尤其是农村的留守儿童,父母往往因家庭经济压力而忙于奔波,缺乏与孩子的相处时间,并且,父母往往会因经济压力产生心理压力,可能导致父母严厉惩罚、低温暖等不良教养方式,这些都会导致儿童产生负向心理。

另外,父亲的职业对童年心理需要的影响并不显著,而母亲全职就业反而增加了童年心理贫困的可能性。这与我国“男主外、女主内”的现实状况比较吻合,相比父亲,母亲有充沛的时间和精力教育子女,若是母亲也全职就业,自然缺乏教育孩子的时间和精力。另外,相比男性,女性童年时期更容易出现心理问题。

为避免遗漏经济变量,本书在模型(6)中控制了人均收入对数与教育水平变量。在控制相关变量的基础上,童年家境、童年心理需要显著影响个体目前的心理需要。也即,童年家境不仅对目前的心理需要产生直接影响,还通过童年心理对目前的心理需要产生间接影响。童年心理需要在某种程度上决定了其童年性格的形成,而童年的性格对于个体而言,是非常重要的,它是此后性格发展的基础,因此,童年的心理需要自然会显著影响个体目前的心理需要。正如作家孙犁所说:“幼年的感受,故乡的印象,对于一个作家是非常重要的东西,正像目前的语言对于婴儿的影响。”另外,受访者目前的人均收入、健康状况及家庭人口规模也是影响其心理需要的重要因素。

在模型(7)中,在控制收入及相关个体特征变量的基础上,童年家境贫困的群体,其主观不幸福的概率上升31.1%,童年心理需要得不到满足的群体,其主观不幸福的概率提升15.4%,目前的心理需要得不到满足的群体,其主观不幸福的概率提升5%。另外,收入、健康、年龄及婚姻状况等变量对主观幸福感的影响与已有研究结论一致(Clark and Oswald, 1996; Blanchflower and Oswald, 2004; Clark et al., 2008;田国强、杨立岩,2006;何立华.金江,2011;张学志、才国伟,2011),进一步证明了本书模型设置的可靠性与回归分析的稳健性。

综合表3-6、表3-7可知,微观个体的发展是多维度的,涉及到微观个体的教育、收入、健康及主观心理等多方面,并且,微观个体的发展是一个历时过程,涉及到微观个体童年早期的家庭社会经济地位,及父母的教育、职业等方面,并且,童年家境不仅直接影响微观个体成年后的教育、收入及主观心理等方面的发展,而且还通过间接变量,间接影响其综合发展。因此,研究微观个体的发展问题,必须要关注微观个体发展的多维度性和历时性的特征。为进一步明确微观个体发展的历时效应,接下来我们计算、分析童年家境对微观个体发展的直接效应和间接效应。

(二) 童年家境对个体发展的效应分析

由表3-6、表3-7可知,童年家境直接、间接地影响个体的教育、收入、童年心理需要、目前的心理需要以及主观幸福感。因此,接下来,本书重点分析这些直接效应和间接效应,进而探索童年家境对个体发展的影响机制。

我们用![]() 表示变量j对变量i影响效应。其中,i取值1、2、3、4分别表示童年家境、高等教育(或者是童年心理需要)、收入贫困(或者是目前的心理需要)与主观幸福感,

表示变量j对变量i影响效应。其中,i取值1、2、3、4分别表示童年家境、高等教育(或者是童年心理需要)、收入贫困(或者是目前的心理需要)与主观幸福感,![]() 表示童年家境对高等教育(或者是童年心理需要)、收入贫困(或者是目前的心理需要)及主观幸福感的总效应,具体的计算方式如下:

表示童年家境对高等教育(或者是童年心理需要)、收入贫困(或者是目前的心理需要)及主观幸福感的总效应,具体的计算方式如下:

其中,每个方程右边的第一项表示童年家境对个体发展的直接效应,后面几项表示的是间接效应。

首先,我们根据上述计算式及表6-6的回归结果,分析童年家境对个体教育、收入及主观幸福感的直接效应与间接效应。模型(2)表明,童年家境对高等教育的直接负效应是76%,童年家境对收入贫困的直接正效应是20.5%,高等教育对收入贫困的直接负效应是30.3%,且童年家境通过高等教育对收入贫困产生的间接正效应是23.028%((-0.76)×(-0.303))。也即,与家庭富裕的孩子相比,家庭贫困的孩子接受高等教育的概率会降低76%,并且,童年贫困的群体,目前陷入收入贫困的概率也提升了20.5%。当然,家境贫困的孩子也可能会克服不利的客观环境完成高等教育,若他们能够克服不利因素成功完成高等教育,他们陷入收入贫困的概率将会降低30.3%,高于童年家境对收入贫困概率(20.5%),也即,接受高等教育能够改善贫困的命运。但是,若没有个体额外的努力及相关的政策支持,童年贫困会导致较低的教育水平,且较低的教育水平会使其陷入收入贫困的概率额外上升23.028%,最终,童年家境对其收入贫困的影响概率上升了43.528%(0.205+0.23028)。由此可见,高等教育在打破贫困代际传递的链条中起着关键性的作用。

另外,童年家境对主观幸福感的直接负效应是68.4%,高等教育对主观幸福感的直接正效应是36.2%,收入贫困对主观幸福感的直接负效应是33.9%,收入贫困通过高等教育对主观幸福感产生的间接负效应是27.512%(-0.76×0.362),童年家境通过收入贫困对主观幸福感产生的间接负效应是14.756%(0.43528×(-0.339))。可见,童年家境贫困的群体,即使接受了高等教育,其感觉到非常幸福或幸福的概率仅提升了36.2%,远低于童年家境对主观幸福感的直接负效应。并且,若是贫困群体,其接受高等教育的机会就越低,而较低的教育水平,会使其主观幸福的概率额外降低27.512%,收入贫困会再次使该概率降低14.756%。可见,虽然接受高等教育有可能使得童年家境贫困群体摆脱成年后的收入贫困,但是,却不能使其摆脱成年后的心理贫困。

其次,我们根据上述计算式及表3-7的回归结果,分析童年家境对个体童年心理需要、目前的心理需要及主观幸福感的直接效应与间接效应。童年家境对童年心理需要的直接正效应是82.4%,童年家境对目前的心理需要的直接正效应是48.6%,童年心理需要对目前的心理需要的直接正效应是70.2%,且童年家境通过童年心理需要对目前的心理需要产生的间接正效应是0.578(0.824×0.702)。也即,与家庭富裕的孩子相比,童年家境贫困的孩子心理需要得不到满足的概率提升82.4%,童年家境贫困的群体,其目前的心理需要得不到满足的概率提升48.6%,并且,童年家境贫困通过影响童年心理需要,使其目前的心理需要得不到满足的概率额外上升57.8%,最终,童年家境对目前的心理需要总效应是106.4%(48.6%+57.8%)。也就是说,若没有自身额外的努力与外界力量的支持,童年家境贫困的群体,其成年后的心理需要一定得不到满足。

另外,童年家境对主观幸福感的直接负效应是31.1%,童年心理需要对主观幸福感的直接负效应是15.4%,目前的心理需要对主观幸福感的直接负效应是5.5%,童年家境通过童年心理需要对主观幸福感产生的间接负效应约是12.69%(0.824×(-0.154)),童年家境通过目前的心理需要对主观幸福感产生的间接负效应是5.852%(1.064×(-0.055)),最终,童年家境对主观幸福感的总效应是49.642%(31.1%+12.69%+5.852%)。可见,童年贫困的群体,其主观不幸福的概率要比其他群体高出49.642%。

六 小结

“富二代”、“穷二代”等身份标签的广泛流行意味着什么呢?一方面,意味着家境对个体发展起着关键性的作用;另一方面,意味着人们对个体发展的关注点主要集中在个体教育、收入等物质层面,忽略了家境对个体心理的影响。最重要的是,家境对个体发展的影响是一个过程,涉及到童年家境对个体的收入、教育、及主观幸福感等方面均有影响,并且,这些方面是一个连贯的过程,相互之间存在层次递进性关系,并共同对个体的发展产生综合性影响。

基于这种认识,我们以主观幸福感作为度量个体发展的最终标准,运用多元递归概率模型,通过使用2008年中国综合社会调查(CGGS)微观数据,分别分析童年家境对个体的教育、收入、心理需要及主观幸福感的直接效应与间接效应。结果表明,(1)来自贫困家庭的孩子,更有可能面临过早辍学的风险、成年后再次陷入贫困的风险及主观不幸福的风险。(2)若没有自身额外的努力及政策扶持,童年贫困会导致较低的教育水平,较低的教育水平会再次提高其陷入贫困的可能性,而收入贫困又提高了其主观不幸福的概率,最终,童年家境贫困通过直接效应与间接效应,导致贫困在代际间传承。(3)童年贫困的群体,通过高等教育,能成功摆脱成年后的收入贫困,然而,却摆脱不了成年后的心理贫困(主观不幸福)。(4)童年家境贫困的群体,更有可能面临童年心理需要、目前的心理需要得不到满足的风险,并且,童年家境通过童年心理需要、目前的心理需要间接影响着个体的主观幸福感。

我们在上述实证研究结论的基础上,得出的启示如下:

(1)个体的发展是一个生存需要、心理需要均能得到满足的一个过程。虽然通过高等教育,童年贫困群体能成功摆脱成年后的收入贫困,然而,却摆脱不了成年后的心理贫困(主观不幸福)。因此,促进个体的综合发展,不仅要关注物质条件的改善,还应关注其主观心理福祉。

(2)若无外界的干扰,家境贫困对个体发展的不利影响难以消除。若没有个体额外的努力及相关的政策支持,一方面,童年家境贫困会导致个体面临过早辍学的风险、成年后陷入收入贫困的风险及主观不幸福的风险;另一方面,童年家境贫困导致个体童年心理需要得不到满足、目前的心理需要得不到满足,最终使其其主观不幸福。由此可知,童年家境对个体发展和主观幸福的影响是更为本质的因素,且是根深蒂固和难以克服的,因此,我们在改善个体的教育条件与收入状况的同时,必须要关注儿童的成长环境,关注贫困家庭的儿童的客观福利和主观福祉。

(3)童年家境对主观幸福感的直接效应与间接效应分析,对幸福问题的研究提供了新的研究视角。一方面,经济学对主观幸福感的影响因素研究,主要集中在经济增长、通货膨胀、失业及个体收入等经济层面的因素,很少有文献关注微观个体的心理需要方面的因素;另一方面,由于数据搜集方面的困难,很少有文献分析主观幸福感的跨期影响因素。因此,本书从物资福利、心理需要视角,分析童年家境对主观幸福感的直接效应与间接效应,为幸福与收入悖论问题提供了新的突破口。

第四章 宏观经济发展与幸福[1]

本章尝试从收入分配、民生投资等宏观经济发展视角破解幸福收入悖论,其具体内容安排如下:首先,描述我国居民主观幸福感的总貌和变化趋势,以此初步推断主观幸福感与经济增长之间的相关性;其次,在控制相关宏观变量、家户特征变量、微观个体特征变量的条件下,通过多元回归分析(Orde Probit回归模型),进一步分析增长对主观幸福感的影响效应,以评估相关的经济发展政策。

一 引言

中国经济增长取得了令人瞩目的成就,人们的收入水平也得到了前所未有的提升,然而,许多实证分析表明,民众的生活满意度、主观幸福感并未得以相应的提升(田国强、杨立岩,2006;朱建芳、杨晓兰,2009;邢占军,2011;何立新、潘春阳,2011;Easterlin,2012)。在经济不断发展、人民收入不断提高的今天,许多人找不到幸福的感觉,“你幸福吗?”甚至成为民间广为调侃的一个话题。这一现象引起社会和学术界的普遍关注。

经济发展和相关的政府政策的实施都是为了增强国民的幸福水平。然而,在经济学研究中,学者们更加关注的是收入、消费等经济条件的改善,并且,现代经济学认为收入、消费等经济条件是人们获取幸福的关键,人们的幸福水平会随着经济的长期增长而上升。然而,自从Easterlin(1974)发现了人们的幸福水平不随其收入增加而上升的“幸福收入悖论”之后,幸福问题,尤其是幸福与收入问题成为经济学关注的焦点之一。

对于幸福偏离经济增长的事实,已有研究主要是基于微观个体视角,分析微观个体的收入、相对收入、预期收入及其他个体特征变量与其主观幸福感之间的相关性。本章主要是基于宏观政策绩效评估视角,关注的问题是,其一,经济增长、收入分配,以及国家在教育、医疗、社会保障的财政支出等宏观变量,对居民幸福感有着怎样的影响?这些影响是否存在差异?其二,在东部、中部、西部等经济发展程度不同的地区,其居民的幸福感及其影响因素有何差异?在经济发展程度不同的城市和农村,其

居民的幸福感及其影响因素又有何差异?经济发展的最终目的是提升居民的幸福水平,幸福才是政府介入的明确目标。在以人为本的发展观时代背景下,从发展的终极目标分析这些问题具有重要的现实意义。

本章第二部分为相关文献综述,第三部分介绍相关的理论框架和研究方法,并建立Order Probit计量分析模型,第四部分讨论所采用的中国综合社会调查数据特征和变量选择的缘由,第五部分讨论实证研究结果,分析宏观特征变量、微观特征变量对个体主观幸福感的影响及差异,最后是本章的结论与启示。

二 文献评论

我国经济的快速增长是否给居民带来了更多的幸福?国内学者对该问题的研究较多,然而,结论并不统一。零点公司对我国居民生活满意度进行的追踪调查表明,2000年我国居民生活满意度的平均得分是3.25,而2009年的平均得分是3.54,城乡居民的生活满意度基本上呈上升趋势(袁岳、张慧,2009)。刘军强等(2012)使用中国综合社会调查数据(CGSS),分析近10年国民幸福感变化趋势,发现中国国民幸福感在过去十年一直处于上升趋势,且个人收入变量与幸福感显著正相关。罗楚亮(2009)使用中国城乡住户调查数据,经验性地讨论了我国居民幸福感与收入的相关性,研究表明,收入是提升居民幸福感的重要因素,即便控制了相对收入,绝对收入与幸福感仍然显著正相关联。

然而,朱建芳、杨晓兰(2009)根据世界价值观调查(World Values Survey)数据发现,我国居民幸福感的平均值从1999年的2.95下降到2001年的2.87。邢占军(2011)根据山东省7年(2002-2008)的相关数据发现,居民幸福感并未随人均GDP和居民收入的增加而上升。Brockmann et all.(2009)根据世界价值观调查(World Values Survey)发现,从1990-2000年,中国居民自认为自我报告“非常幸福“的比例从28%下降到12%,中国居民的平均生活满意度由7.3下降到6.5,并且,根据性别、年龄及城乡等进行分组,各组居民的平均幸福水平及生活满意度均下降了。

那么,我国是否存在“幸福收入悖论”的现象?若存在,是什么因素侵蚀了经济发展的这种正幸福效应?很多学者认为,在我国经济快速增长的同时,不同群体之间的收入差距也在逐渐扩大,在很大程度上,是收入不平等侵蚀了经济增长对居民主观幸福感的正效应。何立新、潘春阳(2011)从收入差距和机会不均等两个视角解释我国的幸福收入悖论。他们认为,机会不均等对居民幸福感存在显著的负效应,且对低收入者与农村居民幸福感的负面效应更强,收入差距显著降低了低收入阶层及农村居民的幸福感。王鹏(2011)根据2006年CGSS数据研究表明,收入差距显著影响居民主观幸福感,且收入差距对居民主观幸福感的效应呈倒U型,在基尼系数小于0.4的情况下,收入差距对居民主观幸福感产生正向效应,然而,当基尼系数大于0.4的情况下,收入差距将会给居民带来显著的负向效应。鲁元平、王韬(2011)通过世界价值观调查数据表明,中国居民收入不平等对其主观幸福感产生了显著的负效应,且对低收入者及农村居民主观幸福感的负效应更大。

另外,还有一些学者尝试从政府支出视角,破解“幸福收入悖论”。Di Tella et al.(2003)研究欧盟11个国家的政府失业保障支出对居民主观幸福感的影响,结果发现,二者存在显著的正相关性。Bjornskov et al.(2007)分析了芬兰政府的医疗保健支出对其居民主观幸福感的影响,结果发现,医疗保健支出显著提升了居民主观幸福水平。Ram(2009)通过分析145个国家的大样本数据,在控制GDP、国家特征等变量后,研究发现政府支出显著影响居民的主观幸福感。黄有关(2003,2005)指出,政府对公共产品和公共服务的支出能显著提升居民的主观幸福感。鲁元平、张克中(2010)实证分析表明,政府对教育、医疗和社会保障等亲贫式支出,能显著提升居民的主观幸福感,且是解决幸福收入悖论的关键。2011年《小康》杂志社与清华大学媒介调查研究室联合展开的“2011年中国人幸福感调查”表明,经济发展水平是影响公众城市幸福的最大因素,而社会保障体系不完善是影响公众幸福感的最重要的社会因素,而各地区经济发展不平衡对居民主观幸福感的影响仅次于社会保障因素(张旭,2011)。

由上述研究可知,收入差距及公共支出可能是导致幸福收入悖论的关键宏观因素。为正确判断经济增长对居民主观幸福感的影响,我们在这里控制了基尼系数以及政府在教育、医疗和社会保障等方面的财政支出等宏观变量。

另外,经过近几十年的研究,经济学已经总结出相对成熟的模型去解释主观幸福感,且相关研究都指向了十几个具有显著性水平的解释变量,个体的收入、相对收入、健康、教育、及人口统计特征等变量是解释主观幸福感的重要变量(Veenhoven, 1991; Veenhoven, 1996; Frijters et al.,2004; Blancherflower and Oswald, 2004; Albert and Davia, 2005)。因此,我们在控制经济增长、基尼系数等宏观变量的同时,还控制了上述影响居民主观幸福感的微观个体特征变量。

经济增长是否意味着更多的幸福?为回答这个问题,本书不仅考虑经济增长与居民主观幸福感的相关性,还重点考察了收入分配,以及国家在教育、医疗、社会保健等方面的财政支出这些与经济增长密切相关,又与居民主观幸福感相关联的宏观变量对居民主观幸福感的影响差异。并且,一方面,本章纵向比较分析居民的主观幸福感差异及其影响因素,另一方面,本章横向比较分析经济发展程度不同地区的居民主观幸福感差异及其因素,以更加全面地分析经济增长对居民主观幸福感的效应。

本章使用2005年、2006年及2008年三年的CGSS调查数据,运用Order Probit模型,在控制个体的收入、教育、健康等个体特征变量的同时,重点分析经济增长、基尼系数,以及政府在教育、医疗、社会保障方面的支出对居民主观幸福感的影响。研究这些宏观变量对主观幸福感的效应,一方面,为探讨幸福收入悖论寻求一些新的突破口,另一方面,对相关的宏观经济发展政策的制定更具有指导意义。缘于此,本章基于宏观经济发展视角,首先,分析经济增长对居民幸福感影响效应,以及国家福利政策的实施对居民主观幸福感的效应;其次,对比分析经济发展程度不同的东部、中部、西部地区的居民幸福感差异及其影响因素,及城乡不同地区的居民主观幸福感的差异及其影响因素。该章的研究意义在于:

其一,金钱能否买到更多的幸福?这个在学术界争论了长达40年之久的“幸福收入悖论”问题,表明了人们的主观心理福祉与其物资生活的改善不同步,甚至缺少关联的现象。该章通过分析经济增长对居民幸福感影响效应,以及国家福利政策的实施对居民主观幸福感的效应,可以说是对中国是否存在幸福收入悖论现象的一种检验。

其二,随着经济增长水平的快速提升,国家加大了在教育、医疗及社会保障等民生方面的投资(王绍光,2008),这些宏观的民生投资是否给居民带来了幸福?以居民的主观幸福感作为晴雨表,分析国家福利政策的实施对人们幸福感的效应,这种从微观个体切身感受视角评估宏观福利政策,更有利于推进经济、社会与人的全面协调发展。

三 理论框架和研究方法

在新古典主义经济学分析框架中,幸福被假定为效用,经济增长与收入水平的提升是居民获取幸福的主要源泉,并且,减少贫困、发展经济、提高社会福利水平,一切都源于经济长期增长。幸福偏离经济增长的事实,对新古典主义经济学的效用理论构成了挑战。一些学者尝试从不同的理论视角解释“幸福收入悖论”。该部分通过一组简单的公式讨论幸福问题经济学研究的主要内容,探讨幸福视角下研究发展问题的理论依据,同时,也是为经济学研究幸福问题建立了一个基本的理论框架。

(一) 基本模型

主观幸福感是人们评价自身的生活质量而产生的主观感受 (Veenhoven,1984),既取决于我们的环境,又与我们的内在心理密切相关。人们的主观幸福感究竟由哪些因素决定?各类因素对幸福感产生什么样的效应?这也是经济学研究主观幸福感的主要论题之一。

在这里,效用指微观个体的主观幸福感,本书在新古典主义经济学的效应函数基础上,参考Clark et al.(2008

)的幸福函数,考虑了个体的社会可比性心理、适应性心理的条件下,设定的基本模型如下:

(二) 攀比理论

人是一种社会性的动物,个人的主观幸福感往往是以他所在的社群为参照系、通过社会比较过程产生的。强调相对收入对主观幸福感的决定性作用的主要代表人物是Easterlin,他在一系列的文章中强调相对收入对幸福感的重要性,幸福感随着自身收入水平的提高而正向变化,但随着他人收入水平的提高而反向变化,且后者的效应更大,最终导致了“幸福收入悖论”现象(Easterlin, 1995, 2001,2003, 2012)。为了更为详尽地分析人们的攀比心理,我们在模型5-1、5-2的基础上,还考虑了跨国比较下的幸福函数。在跨国分析中,值得注意的是,首先,跨国比较中,收入只是在国与国之间存在系统性差异,因此,![]()

可以省略或者看成常数项;其次,参照收入指的是一国居民的平均收入水平。具体的模型如下:

(三) 适应性理论

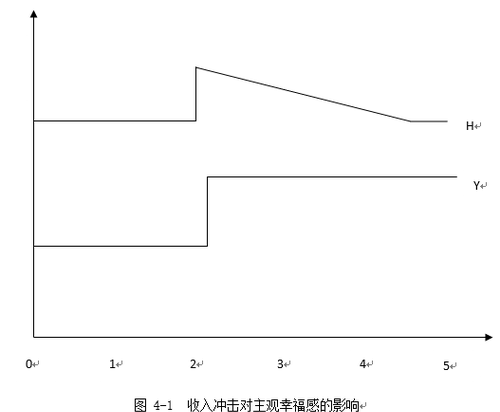

人们对重复或者连续刺激性的感受存在逐渐降低的过程,进而会消弱收入增加对幸福的积极效应。在一般情况下,人们具有对高收入自动适应的心理习惯,使得经济条件的改善不能大幅度提升幸福感,就像人在踏车上跑步一样,每一次形式上的前进其实都只是在原地踏步,产生“踏车效应”(Treadmill Effect)(Brickman and Campbell, 1971)。由于人们的适应能力会减少持续或重复的感觉刺激所带来的享受效果,使得收入等客观因素对主观幸福感的影响受到了极大的限制。基于此,我们在模型4-1、4-2

的基础上,从人们的适应性心理视角破解幸福收入悖论。

客观条件的改善,能在短期内提升幸福感,然而,由于攀比心理及适应性心理,“攀比目标”、期望随着客观条件的变化而变化,有利的外界条件对主观幸福感的正效应是短暂的,而主观心理的不满足却长久地降低了幸福感,若是主观心理对幸福感的负效应更为强烈,就可能出现“居民的收入及社会福利与主观幸福感之间的此长彼消”

的现象。

攀比理论、适应性理论表明,在人们整体收入水平提升的同时,人们更加关注社会财富的公平分配问题。尤其是在人们收入水平满足基本需要之后,由于社会可比性心理及适应性心理,绝对收入的增加带来的额外的幸福感逐渐减小,最终降为0甚至出现负值,此时,人们更加关注的是收入之外的收入分配、教育及医疗保健等社会机会的公平性以及心理需要的满足等“高层次”的追求。基于此,本章尝试用CGSS微观调查数据,分析经济增长、收入分配以及公共支出等社会福利对微观个体主观幸福感的效应。

(四) 实证模型——Order Probit模型

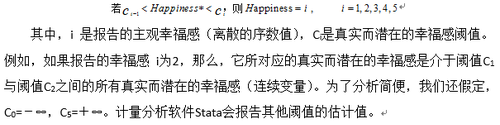

主观幸福感的测量一般是通过问卷调查的方式,根据受访者自我报告的幸福程度进行基数赋值。被解释变量主观幸福感是从1到5的序数变量,相邻选项之间存在不可比性,因此,本书采用有序概率模型(Order Probit Model)分析我国城乡居民的幸福感。根据有序概率模型的基本处理方法(Mckelvey and Zavoina,1975),我们假定,被解释变量(真实主观幸福感,Happiness*)是一个潜在的连续变量,只是由于观测的不完全性,才以离散的形式报告出来;并且,报告的被解释变量(主观幸福感)由潜在的被解释变量(真实的主观幸福感)决定,二者之间满足如下关系:

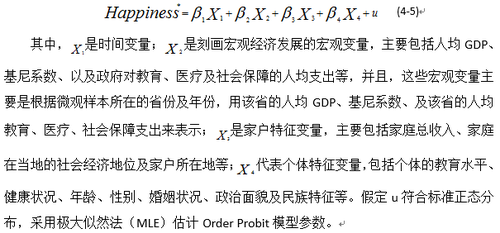

根据经济学、社会学与心理学关于幸福的研究成果,人们的真实(潜在)幸福感由收入、家户特征、个人特征等因素决定,本书结合已有的研究,设定的回归模型如下:

四 数据及变量统计

(一)数据来源

大规模的微观调查数据库为经济学实证分析幸福问题提供了数据支撑。比如,美国密歇根大学教授Ronald Inglehart主持的世界价值观调查(World Value Survey, WVS)、美国芝加哥大学负责实施的综合社会调查(General Social Survey, GSS)、德国社会经济面板数据库(German Socio-economic Panel, GSOEP)、以及由中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部合作主持的中国综合社会调查(CGSS)等,其中,我国在幸福调查方面的数据主要来源于世界价值观调查与中国综合社会调查。

为保证更多的样本观测量,本章的使用的是中国社会综合调查数据,该调查在2003年至2010年间,先后对大陆不同地区、不同群体展开了5次大规模的抽样调查。其中,2003年的抽样调查样本主要来源城镇,农村样本只占7%,显然,该样本的地区分布状况不能代表全国,而遗憾的是,2010年的抽样调查数据尚未公开,因此,本书使用的是中国社会综合调查2005年、2006年纪2008年的3次微观入户调查数据。其中,2005年、2006年、2008年的样本量分别是:10372个、10151个、6000个,总样本量是26523个,删除核心变量的缺失值后,形成有效样本量24424个。并且,本章通过这三年的《中国人口统计年鉴》的历年人口资料,根据其样本来源省份均值,获取相应的经济增长(人均GDP)、收入分配(基尼系数),以及国家在教育、医疗、社会保障方面的财政支出等宏观数据。

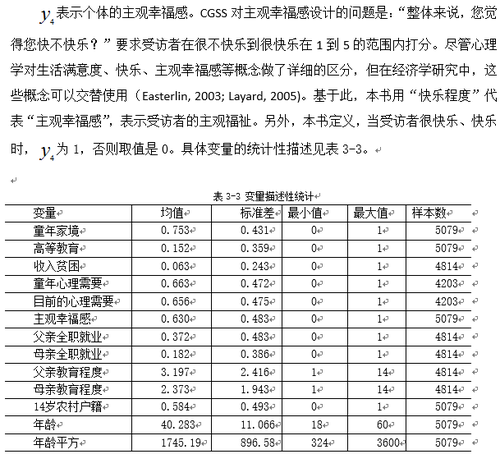

(二) 变量选择及描述

本书的被解释变量是主观幸福感,是主体对自身生活质量的一种心理体验。在2005、2006年的CGSS中,相应的幸福问题是:“总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的呢?”要求受访者根据自身的情况,从“非常不幸福”到“非常幸福”在1和5的范围内进行打分。2008年的CGSS问卷设计的问题是:“整体来说,您觉得快不快乐?”受访者根据自己的快乐程度,从“很不快乐”到“非常快乐”在1到5的范围内进行打分。在经济学看来,主观幸福是人们对自我生活质量进行积极的认知评价和情感评价(Veenhoven, 1984),与心理学细致区分生活满意度、快乐、主观幸福感等概念有所不同的是,在经济学研究中,这些概念往往是交替使用的(Eastelin, 2003; Layard, 2005)。

本章主要从宏观变量、家庭特征变量及微观个体特征变量三个方面解释我国居民的主观幸福感。其中,宏观变量主要有人均GDP、基尼系数、以及政府在教育、医疗、社会保障等方面的财政支出等。家庭特征变量主要指家庭总收入、家庭在当地的社会经济地位及家庭所在地等。微观个体特征变量主要包括个体的教育水平、健康状况、婚姻状况及个体的年龄、性别等人口统计特征变量。文中所有变量及其含义见表4-1。

表4-1 变量及其含义

|

总体分类 |

变量名 |

变量解释 |

|

因变量 |

主观幸福感 |

赋值:非常不幸福为1,…,非常幸福为5 |

|

年度 |

2005年 |

2005年的调查样本赋值为1,其他为0 |

|

2006年 |

2006年的调查样本赋值为1,其他为0 |

|

|

2008年 |

2008年的调查样本赋值为1,其他为0 |

|

|

|

人均GDP(元) |

样本所在省份的人均GDP,在计量分析中取对数值 |

|

|

基尼系数 |

样本所在省份的基尼系数 |

|

宏观变量 |

教育支出(元) |

样本所在省份的人均教育财政支出,在计量分析中取对数值 |

|

|

医疗支出(元) |

样本所在省份的人均医疗财政支出,在计量分析中取对数值 |

|

|

社会保障支出(元) |

样本所在省份的人均社会保障支出,在计量分析中取对数值 |

|

家户特征 |

绝对收入(元) |

家庭上一年的总收入,在计量分析中取对数值 |

|

|

相对收入 |

家庭在当地的社会经济地位 |

|

|

户籍 |

城镇户籍为1,其他为0 |

|

性别 |

女性为1,其他为0 |

|

|

|

年龄 |

岁 |

|

|

年龄平方 |

岁 |

|

个体特征 |

民族 |

汉族为1,其他为0 |

|

|

政治面貌 |

中共党员为1,否则为0 |

|

|

婚姻状况 |

已婚有配偶为1,否则为0 |

|

|

教育水平 |

没有受过教育为1,自修为2,小学一年级为3,...,高中三年级及以上为14 |

|

|

全职就业 |

全职就业为1,否则为0 |

|

|

健康状况 |

对健康非常不满意是1,…,非常满意为5 |

为何我国人均GDP的快速增长没有带来居民幸福水平的快速提升?在很大程度上,是因为人们没有公平地共享经济发展成果。根据世界银行2003年的统计,在所有的国家中,中国的基尼系数上升是最快的。中国的基尼系数已经由20世纪80年代初期的0.20左右上升到2006年0.496。因此,该章选择人均GDP、基尼系数作为度量经济发展的重要指标,根据其与个体主观幸福感的相关性,判断经济增长、公平分配对人类社会发展的贡献及差异。

另外,经济增长主要是指一个国家产出在一定时期内持续增加的现象,而经济发展涉及的内容更为广泛,不仅指单纯的经济增长,还强调人们的生活质量、生态环境及经济结构等。人均GDP作为度量经济发展的核心的指标,这一点是毋容置疑的,然而,人均GDP并非经济发展的目的。经济发展是一个多维度的概念,而在众多的经济发展维度中,教育、医疗保健及社会保障对人们生活质量的重要性是不证自明的。UNDP(1990)明确提出了包含教育、健康及收入三个维度的人类发展指数。并且,人类发展指数自提出以来,就在国际范围内得到了广泛地应用,是度量国家发展、进步状况的重要指标。并且,教育、健康及社会保障等社会福利关系到居民的切身福利,必是影响其主观幸福感的重要因素。考虑到政府对教育、医疗保健及社会保障的财政支出,既取决于经济增长水平,又是影响居民教育、健康及社会保障福利的关键,因此,本章选择政府在教育、医疗及社会保障支出等作为度量经济发展的指标,判断政府的民生福利政策的实施对人类发展的影响及差异。

并且,人均GDP、基尼系数、以及政府在教育、医疗、社会保障等方面的财政支出等宏观变量的数据,主要是通过2005年、2006年、2008年三年的《中国人口统计年鉴》的人口资料,根据其样本来源省份的均值,获取相应的宏观数据。由表4-2可知,在2005年、2006年、2008年三年的CGSS调查样本中,人均GDP是20429.6元,然而,人均GDP最高达到了74048元,而最低的却只有5052元,可见,我国不同地区收入差距悬殊。另外,基尼系数均值高达0.396,且最高省份的基尼系数已经达到了0.48,远超过了贫富差距的警戒线(0.4)。另外,政府对教育的财政支出最大,社会保障支出次之,而医疗支出最低,但总体上,政府在这三方面的财政支出都比较低。

文中所涉及的微观个体特征变量的数据主要来源于2005-2006年三年的CGSS微观调查数据。其中,考虑到受访者可能是学生或者是全职家庭主妇,这样的样本没有收入来源,因此,本书用家庭总收入度量个体的收入状况,用家庭在当地的社会经济地位度量个体的相对收入。在计量分析中,我们采用绝对收入即上一年家庭总收入的对数值。相对收入是指家庭经济状况在当地所处的水平。CGSS对相对收入所设计的问题是:“在您看来,您本人的社会经济地位属于上层、中上层、中层、中下层还是下层?”要求受访者在5个阶层间进行选择,其中,“下层”赋值为1,“上层”赋值为5。另外,本章的解释变量还包括微观个体的教育水平、健康状况及年龄、性别等人口统计特征变量,其中,已有研究表明,健康变量是影响居民主观幸福感的有效变量,然而,CGSS缺乏相关的健康状况调查数据,为保证模型分析结果的稳健性和可靠性,本书用健康满意度表示个体的健康状况。具体的变量及含义见表4-1,变量的描述性统计见表4-2。

表4-2 变量的描述性统计特征

|

总体分类 |

变量名 |

均值 |

标准差 |

最小值 |

最大值 |

样本量 |

|

因变量 |

主观幸福感 |

3.493 |

0.824 |

1 |

5 |

24424 |

|

年度 |

2005年 |

0.425 |

0.494 |

0 |

1 |

24424 |

|

2006年 |

0.330 |

0.470 |

0 |

1 |

24424 |

|

|

2008年 |

0.245 |

0.430 |

0 |

1 |

24424 |

|

|

|

人均GDP |

20429.6 |

12047.16 |

5052 |

74048 |

24423 |

|

|

基尼系数 |

0.396 |

0.039 |

0.28 |

0.48 |

24423 |

|

宏观变量 |

教育支出 |

450.18 |

262.94 |

171 |

1866 |

24423 |

|

|

医疗支出 |

135.19 |

102.84 |

39 |

856 |

24423 |

|

|

社会保障支出 |

256.85 |

247.74 |

29 |

1773 |

24423 |

|

家户特征 |

绝对收入 |

18287.99 |

5.1 |

99.48 |

100000043.49 |

23736 |

|

|

相对收入 |

2.262 |

0.905 |

1 |

5 |

24424 |

|

个体特征 |

户籍 |

0.605 |

0.489 |

0 |

1 |

24424 |

|

性别 |

0.524 |

0.499 |

0 |

1 |

24424 |

|

|

年龄 |

43.80 |

14.04 |

18 |

98 |

24424 |

|

|

年龄平方 |

2115.8 |

1302.9 |

324 |

9604 |

24424 |

|

|

民族 |

0.935 |

0.245 |

0 |

1 |

24424 |

|

|

政治面貌 |

0.105 |

0.306 |

0 |

1 |

24424 |

|

|

婚姻状况 |

0.828 |

0.377 |

0 |

1 |

24424 |

|

|

教育水平 |

7.134 |

4.669 |

1 |

23 |

24421 |

|

|

全职就业 |

0.481 |

0.499 |

0 |

1 |

24424 |

|

|

健康状况 |

2.375 |

1.225 |

1 |

5 |

24424 |

(三) 核心变量的总貌及变化趋势

由表4-3可知,从幸福的分值来看,总体上,中国居民还是幸福的,受访者的平均幸福水平由2005年的3.41上升到2008年的3.71,实现了小幅度的上涨。并且,无论是东部、中部、西部,还是城市和农村,其居民平均幸福水平均呈现上升的趋势。而相应地,受访者的平均收入水平却翻了一番,人均收入水平由2005年的12173.29元上升到2008年的26672.61

元,且对不同地区的群体,其平均收入水平均实现了较大幅度的上涨。但是,居民主观幸福感小幅度上升的原因是否源于中国经济的快速增长?确定二者之间的相关性,需要进一步地经验性分析。

表4-3 不同群体基本统计量比较

|

|

2005年 |

2006年 |

2008年 |

||||||

|

变量均值 |

绝对收入 |

相对收入 |

主观幸福感 |

绝对收入 |

相对收入 |

主观幸福感 |

绝对收入 |

相对收入 |

主观幸福感 |

|

东部 |

16074.67 |

2.34 |

3.46 |

42659.28 |

2.08 |

3.50 |

46027.76 |

2.61 |

3.78 |

|

中部 |

9595.02 |

2.28 |

3.37 |

17188.57 |

1.87 |

3.40 |

17000.53 |

2.46 |

3.69 |

|

西部 |

8830.79 |

2.36 |

3.35 |

11719.39 |

2.02 |

3.38 |

18069.84 |

2.40 |

3.60 |

|

城市 |

18324.61 |

2.25 |

3.44 |

40336.02 |

2.05 |

3.46 |

39815.04 |

2.58 |

3.78 |

|

农村 |

6849.97 |

2.44 |

3.36 |

10066.82 |

1.90 |

3.41 |

12112.58 |

2.38 |

3.59 |

|

全部 |

12173.29 |

2.33 |

3.41 |

22561.49 |

1.98 |

3.44 |

26672.81 |

2.52 |

3.71 |

注:绝对收入是扣除通货膨胀因素后的收入,且单位是元;相对收入、主观幸福感的刻度均是1-5,1表示最低值,5表示最高值;表中的值均是相关变量的均值。

值得注意的是,从2005年到2006年,居民的收入水平由2005年的12173.29元上升到2006年的22561.49元,实现了大幅度的上升,且东部地区和城市地区的受访者,其人均收入水平上升幅度更大。然而,受访者自我报告的相对收入地位却却从2005年的2.33下降到2006年的1.89。并且,从相对收入的均值来看,总体上,居民的相对收入地位是较低的,处于一般地位之下。由幸福攀比理论可知,由于居民的可比性心理,当居民收入上升的幅度小于参照群体的收入水平时,居民的幸福感可能会出现下降的趋势。随着居民收入水平的大幅度上涨,居民的幸福水平并未能实现大幅度地提升,是否源于居民较低的相对收入地位?证明二者之间的因果关系,需要进一步地进行经验性分析。

同时,表4-3还表明了我国居民收入差距扩大的趋势。虽然不同地区居民的收入水平均有所提升,然而,东部与中、西部地区居民的收入差距,及城乡居民的收入差距均扩大了。2005年,东部与中部的居民收入差距是6479.65元,东部与西部的居民收入差距是7243.88元;2006年,东部与中部、西部地区的居民收入差距分别是25470.71元、30939.89,相应的收入差距分别是2005年的3.93倍、4.27倍;2008年,东部与中部、西部地区的居民收入差距分别是29027.14元、28007.83元,相应的收入差距分别是2005年的4.48倍、3.87倍。并且,2005年,城乡居民收入差距是11474.64元;2006年,城乡居民收入差距是30269.19元,是2005年的2.64倍;2008年,城乡居民收入差距是27702.46元,是2005年的2.41倍。

考虑到不同地区收入差距悬殊,为了进一步确定经济增长与居民主观幸福感之间的因果关系,本章考察了经济发展程度不同的东部、中部和西部地区,以及城市和农村地区,对比分析这些地区居民主观幸福感的分布状况。具体的幸福分布状况见表4-4。

表4-4 不同群体的主观幸福感比较

|

|

非常不幸福(%) |

不幸福(%%) |

一般幸福(%) |

比较幸福(%) |

非常幸福(%) |

样本量(人) |

|

东部 |

1.16 |

6.53 |

38.58 |

43.61 |

10.12 |

10939 |

|

中部 |

1.61 |

8.3 |

42.33 |

37.66 |

10.1 |

8587 |

|

西部 |

1.78 |

9.19 |

41.22 |

41.08 |

6.73 |

4898 |

|

城市 |

1.29 |

6.64 |

39.62 |

41.92 |

10.53 |

14765 |

|

农村 |

1.68 |

9.28 |

41.68 |

39.61 |

7.75 |

9659 |

|

收入等级 |

|

|

|

|

|

|

|

最低 |

3.65 |

15.82 |

51.97 |

24.91 |

3.65 |

5994 |

|

较低 |

0.9 |

7.6 |

46.26 |

38.42 |

6.82 |

7550 |

|

一般 |

0.49 |

3.37 |

31.39 |

51.1 |

13.65 |

9515 |

|

较高 |

1.23 |

2.37 |

19.89 |

56.71 |

19.8 |

1222 |

|

最高 |

2.1 |

3.5 |

26.57 |

46.85 |

20.98 |

143 |

|

全部 |

1.44 |

7.69 |

40.43 |

41.01 |

9.43 |

24424 |

由表4-4可知,从幸福的分布来看,总体而言,我国居民还是比较幸福的,50.44%的群体自我报告比较幸福与非常幸福,但非常幸福的比例仅有9.43%。而自我报告不幸福、非常不幸福的群体仅有9.13%,而自我报告非常不幸福的群体仅有1.44%。并且,经济发展程度越高,其居民就越倾向于自我报告比较幸福、非常幸福。在东部地区,53.73%的群体自我报告比较幸福、非常幸福,而中部地区的是47.76%,西部地区的是47.81%。52.45%的城市居民自我报告比较幸福、非常幸福,而农村的只有47.36%。并且,在东部地区,自我报告非常不幸福、不幸福的群体所占的比例是7.69%,中部地区的是9.91%,西部地区的是10.97%。7.93%的城市居民自我报告非常不幸福、不幸福,而农村的是10.96%。也即,经济比较发达的东部地区,其居民的主观幸福感强于中部、西部,同样,在经济条件及各项社会福利设施都优于农村的城市,其居民的主观幸福程度也较高。这里的对比分析数据,再一次证明了居民主观幸福感与经济条件存在关联性的可能性。

另外,我们对比、分析不同收入等级的居民主观幸福感,以初步判断相对收入与居民主观幸福感之间的相关性。由表4-4可知,相对收入地位是影响居民幸福的重要因素,相对收入地位低的个体报告其比较幸福、非常幸福的比重要明显低于其他群体,而其报告不幸福、非常不幸福的比重却又明显高于其他群体。然而,个体的主观幸福感又非完全与相对收入地位正相关,收入等级较高群体自我报告比较幸福、非常幸福的比重是76.51%,收入等级最高群体自我报告比较幸福、非常幸福的比重是67.83%;而这两个群体自我报告比较不幸福、非常不幸福的比重分别是3.60%、5.6%。也即,相对收入地位较高群体的主观幸福感高于相对收入地位最高的群体。可见,收入是影响主观幸福感的重要因素,但绝不是唯一因素。

五 实证模型回归结果分析

(一) 经济增长与主观幸福感

上述核心变量描述性分析初步显示了中国居民主观幸福感均值在逐年小幅度增加的现象,并且,收入与居民主观幸福感密切相关联。那么,这些是否是错觉?在此,我们通过多元回归分析进一步证明居民主观幸福感与经济增长等核心变量的相关性。 我们分别用2005、2006、2008年CGSS调查数据,通过Order Probit模型、OLS回归模型,将居民主观幸福感对宏观变量、家庭特征变量及个体特征变量等进行回归,并纵向比较这三年的居民主观幸福感差异及其影响因素,其回归结果见表4-6、表4-7。

首先,在Order Probit模型、OLS

模型两种回归分析中,年度变量、宏观变量、家户特征变量及个体特征变量等对主观幸福感的影响系数及显著性均是一致的;其次,年龄及其平方项、性别、党籍、健康状况、婚姻状况等人口特征变量对居民幸福感的影响,均与已有研究的结论一致,且在统计上是显著的。这些从一个侧面说明了我们的模型设置的可靠性与回归分析的稳健性。

表4-6 Order Probit模型全样本回归结果

|

|

被解释变量:主观幸福感 |

||||

|

年度

|

变量 |

参数估计 |

标准误 |

z统计量 |

P值 |

|

2005年(参照组) |

|

|

|

|

|

|

2006年 |

-0.635 |

0.0408 |

-15.56 |

0.000 |

|

|

2008年 |

0.506 |

0.0404 |

12.354 |

0.000 |

|

|

|

人均GDP |

0.166 |

0.0383 |

4.33 |

0.000 |

|

|

基尼系数 |

-0.266 |

0.364 |

-0.73 |

0.019 |

|

宏观变量 |

教育支出 |

0.0197 |

0.0838 |

0.24 |

0.814 |

|

|

医疗支出 |

0.176 |

0.0599 |

2.94 |

0.003 |

|

|

社会保障支出 |

0.0616 |

0.0163 |

3.77 |

0.000 |

|

|

绝对收入 |

0.0376 |

0.00548 |

6.86 |

0.000 |

|

家户特征 |

相对收入 |

0.331 |

0.00929 |

35.59 |

0.000 |

|

|

户籍 |

-0.0233 |

0.0174 |

-1.34 |

0.182 |

|

|

性别 |

0.0938 |

0.0148 |

6.34 |

0.000 |

|

|

年龄 |

-0.0519 |

0.00356 |

-14.57 |

0.000 |

|

|

年龄平方 |

0.000585 |

3.81e-05 |

15.33 |

0.000 |

|

个体特征 |

民族 |

0.0696 |

0.0309 |

2.25 |

0.024 |

|

|

政治面貌 |

0.140 |

0.0245 |

5.73 |

0.000 |

|

|

婚姻状况 |

0.400 |

0.0227 |

17.67 |

0.000 |

|

|

教育水平 |

0.0229 |

0.00237 |

9.70 |

0.000 |

|

|

全职就业 |

0.0733 |

0.0171 |

4.28 |

0.000 |

|

|

健康状况 |

0.387 |

0.0137 |

28.37 |

0.000 |

|

|

C1 |

-0.387 |

0.378 |

|

|

|

阈值 |

C2 |

0.546 |

0.377 |

|

|

|

|

C3 |

2.030 |

0.378 |

|

|

|

|

C4 |

3.530 |

0.378 |

|

|

|

|

Pseudo R2 |

0.0852 |

|

|

|

|

|

Wald chi2(19) |

4212.78 |

|

|

|

|

|

Prob>Chi2 |

0.0000 |

|

|

|

|

|

样本量 |

23,724 |

|

|

|

表4-3、表4-4的统计性描述表明,随着经济的快速增长,受访者的平均幸福水平由2005年的3.41上升到2008年的3.71,实现了小幅度的上涨,并且,经济较为发达的城市地区,以及东部地区,其居民更倾向于报告较高的幸福水平,可见,经济增长与人们的主观幸福感存在着密切的相关性。表4-6、表4-7的实证结果进一步证实了经济增长与主观幸福感的显著正相关性。首先,Order Probit模型、OLS模型两种回归结果均表明,经济增长(人均GDP)与主观幸福感显著正相关,且相关系数超过了0.1。其次,两种回归结果表明,微观个体的绝对收入水平能显著提升居民的主观幸福感。可见,经济条件的改善是提升居民主观幸福感的前提和基础,尤其是在人们收入水平还不能满足其基本需要时,经济增长对人们的主观幸福感处于支配性的地位。

另外,我们特别关注时间虚拟变量的回归结果。表4-6表明、表4-7表明,与2005年相比,2006年居民感觉不幸福,但2008年居民感觉是幸福的。可见,与2005年相比,2006年居民的主观幸福感显著下降了,也即,居民的主观幸福感并未随着经济的增长而提升,出现了所谓的幸福收入悖论现象。然而,2008年居民的主观幸福感却又显著提升了,幸福收入悖论又“消失”了。可见,经济增长是影响居民主观幸福感的重要因素,但绝不是唯一因素,我们更加关心的是,引起这种幸福差异是因素是什么?

表4-7 OLS模型全样本回归结果

|

|

被解释变量:主观幸福感 |

||||

|

年度

|

变量 |

参数估计 |

标准误 |

t统计量 |

P值 |

|

2005年(参照组) |

|

|

|

|

|

|

2006年 |

-0.431 |

0.0280 |

-15.38 |

0.000 |

|

|

2008年 |