2013年1017论坛报告(2)

- 蔡昉(2008),《刘易斯转折点——中国经济发展新阶段》,社会科学文献出版社。

- 蔡昉、都阳、王美艳(2003),《劳动力流动的政治经济学》,上海三联书店、上海人民出版社。

- 蔡昉、都阳、王美艳(2005),《中国劳动力市场转型与发育》,商务印书馆。

- 高文书(2009),《留守与流动儿童教育问题研究》,载于蔡昉主编《中国人口与劳动问题报告No.10——提升人力资本的教育改革》,社会科学文献出版社。

- 全国妇联(2008),《全国农村留守儿童状况研究报告》,未发表。

- 王美艳(2011),《农民工还能返回农业吗?——来自全国农产品成本收益调查数据的分析》,《中国农村观察》第1期。

- 王小林(2012),《贫困测量:理论与方法》,社会科学文献出版社。

- 王有捐(2003),《中国城市贫困状况测量》,载于蔡昉主编《中国人口与劳动问题报告No.4——转轨中的城市贫困问题》,社会科学文献出版社。

- 张继海(2008),《社会保障对中国城镇居民消费和储蓄行为影响研究》,中国社会科学出版社。

- Casper, Lynne M., Sara S. McLanahan and Irwin Garfinkel (1994), “The Gender-Poverty Gap: What We Can Learn from Other Countries”, American Sociological Review, Vol.59, No.4, pp.594-605.

- Feldstein (1974), “Social Security, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation”, Journal of Political Economy, Vol.82, No.5, pp.905-926.

- Khan, Aziz, Keith Griffin and Carl Riskin (2001), “Income Distribution in Urban China during the Period of Economic Reform and Globalisation”, in Carl Riskin, Renwei Zhao and Shi Li (eds) China’s Retreat from Equality: Income Distribution and Economic Transition, New York, M.E. Sharpe.

- Munnell (1974), The Effect of Social Security on Personal Saving, Cambridge, Mass.: Ballinger.

- Newman, J. Sandra and Raymond J.Struyk (1983), “Housing and Poverty”, The Review of Economics and Statistics, Vol.65, No.2, pp.243-253.

- Park, Albert and Dewen Wang (2010), “Migration and Urban Poverty and Inequality in China”, IZA Discussion Paper No.4877.

- Ravallion, M. and Chen, S. (1997), “What Can New Survey Data Tell Us About Recent Changes in Distribution and Poverty?” World Bank Economic Review, Vol.11, No.2, pp.357-382.

- Ravallion, M., Datt, G., and van de Walle, D. (1991), “Quantifying Absolute Poverty in the Developing World ”, Review of Income and Wealth, Vol.37, No.4, pp.345-361.

- Riskin, Carl and Shi Li (2001), “Chinese Rural Poverty Inside and Outside the Poor Regions”, in Carl Riskin, Renwei Zhao and Shi Li (eds) China’s Retreat from Equality: Income Distribution and Economic Transition, New York, M.E. Sharpe.

- Sen, Amartya (1985), Commodities and Capabilities, New York: Oxford University Press.

- Sen, Amartya (1999), Development as Freedom, New York: Oxford University Press.

第二章:中国的劳动力转移与城市贫困

王美艳

中国社会科学院人口与劳动经济研究所

一、导言

改革以前,在通过户籍制度限制住劳动力在城乡之间流动的前提下,城镇实行全面就业政策,城市居民的就业得到充分的保障。城市贫困人口主要是“三无人员”(无劳动能力、无经济来源、无法定赡养人)(蔡昉等,2005)。一直到20世纪90年代以前,中国的贫困被认为主要发生在农村地区。利用1988年全国住户调查数据估算的结果表明,农村有12.7%的贫困人口,而城市贫困人口比例仅为2.7%。到1995年,用可比的调查方法和定义,估计出的农村和城市的贫困发生率分别是12.4%和4.1%(Riskin and Li, 2001; Khan, Griffin and Riskin, 2001)。近些年来,这种状况依然未发生大的变化,大部分贫困人口仍然主要分布在农村。利用2009年的数据进行测算的一项研究表明,农村和城市对多维贫困发生率的贡献率分别为75.5%和24.2%(王小林,2012)。

尽管如此,城市贫困也不容忽视,特别是随着失业问题的公开化。城市贫困人口主要包括两类,一类是城市居民中的贫困人口,另一类是从农村迁移到城市的流动人口中的贫困人口。改革开放以来,尤其是20世纪90年代以来,随着各种阻碍劳动力流动的制度逐渐拆除,大量农村劳动力转移进入城市就业。农村劳动力进入城市后,通常就业于非正规部门,或者自己从事一些经营活动。相对城市本地人口而言,其收入水平较低,消费水平也较低,居住条件差,被社会保险覆盖的比例较低,子女受教育状况较差,享受的社会福利和公共服务较差。

对流动人口而言,劳动收入通常是其最主要的收入来源,财产性收入和转移性收入很少。当他们因年老、遭遇经济危机或因其他原因失去工作时,很容易陷入贫困。由于缺少社会保障,他们对于未来的预期不稳定,造成其消费水平较低。大多数流动人口居住在单位宿舍、工作地点或者租房居住,仅有很少的流动人口购买了住房。居住地点的条件和环境也不尽如人意。由于流动人口的社会保障状况较差,例如流动人口拥有医疗保险的比例很低,当家庭中有成员生病时,很容易因病致贫或因病返贫。农民工子女有的跟随父母在城市,有的留守农村。不论是城市中的流动儿童,还是农村留守儿童,其受教育状况相比城市儿童都更差。这样会直接影响他们未来的就业和收入状况,继而造成贫困的代际传递。

在城市化进程中,流动人口贫困已经成为城市贫困的一个重要组成部分。最低生活保障制度是目前中国最主要的贫困救助制度。但转移到城市的处于贫困状态的流动人口,没有资格申请城市的低保,其户口所在地的农村低保,也基本上难以覆盖到流动人口这个群体。因此,流动人口处于贫困救助的真空地带。随着流动人口规模的逐年扩大,其贫困和贫困救助问题更是值得高度关注。本文将分析城市中的流动人口的贫困状况,揭示流动人口减贫面临的重要任务和严峻挑战,并对未来流动人口减贫,提出一些政策建议。

二、农村劳动力转移进程

1978年实行农村家庭承包制以来,释放出大量农村剩余劳动力。农业剩余劳动力的转移分步骤地经历了若干过程,通过了不同的途径。在农业内部,从以粮为纲的种植业部门向林牧渔业部门转移,是最初的步骤。随后,是在农村内部向以乡镇企业为主要载体的非农产业转移。下一步便是农村劳动力跨地区转移和向城镇的流动。

各种制度障碍的逐渐拆除是劳动力得以跨地区流动的关键。20世纪80年代以来,政府逐步解除限制农村劳动力流动的政策。1983年政府开始允许农民从事农产品的长途贩运和自销,第一次给予农民异地经营以合法性。1984年进一步放松对劳动力流动的控制,甚至鼓励劳动力到临近小城镇打工。而到1988年中央政府则开了先例,在粮票制度尚未取消的情况下,允许农民自带口粮进入城市务工经商。

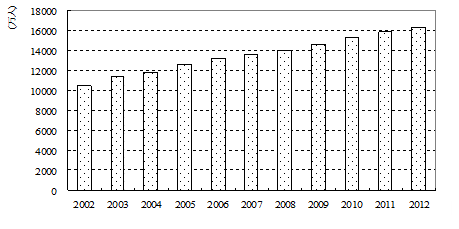

图1 外出农民工数量增长状况

资料来源:国家统计局,《中国农村住户调查年鉴》(历年),中国统计出版社。

20世纪80年代后期开始逐步进行的城市就业、社会保障和福利制度的改革,为农村劳动力流动进一步创造了制度环境。如非国有经济的发展创造大量的劳动力需求,粮食定量供给制度的改革,以及住房分配制度、医疗制度以及就业制度的改革,都降低了农民向城市流动并且居住下来和寻找工作的成本。作为这一系列制度变革和政策调整的结果,农村劳动力流动规模日益扩大,形成举世瞩目的“民工潮”。 2002年,外出农民工刚刚超过1亿人[①],此后一直迅速增长,到2012年增长到1.63亿,十年间增长了56%,年均增长将近600万人(图1)。10%的外出农民工在直辖市务工,20.1%在省会城市,34.9%在地级市,23.6%在县级市,其余11.4%分布于小城镇。

不仅农民工的规模在逐年增长,其迁移模式也在发生变化。在过去很多年中,农业是剩余劳动力的“蓄水池”。 每当城市就业机会减少,大批农民工首先被从城市中排斥出去,被迫回到农村和农业中;而当城市的就业形势好转时,一些农民工又返回城市就业(蔡昉、都阳、王美艳,2003)。农民工迁移呈现的是这种既有流出又有回流的模式。2008年金融危机发生后,遭遇到金融危机冲击而不得不在春节期间提前返乡的农民工,在家乡经过短暂的调整之后,迅速返回城市就业。这种现象显示,农民工迁移成为从农村流向城市,从农业部门流向非农业部门的单向流动模式,这与过去所观察到的农民工迁移既有流出又有回流的模式,有着本质的不同(王美艳,2011)。农民工已经成为城市劳动力市场上不可或缺的群体。

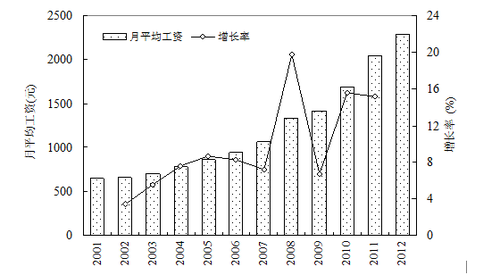

除了迁移规模的增长和迁移模式的变化外,近年来农民工的工资水平在迅速提高。而在整个的1990年代,农民工资基本处于停滞状态。农民工工资在最近几年的迅速上涨趋势,是中国的刘易斯转折点到来后,面对劳动力短缺状况,劳动力市场上呈现出的必然反映(蔡昉,2008)。根据国家统计局农民工监测调查数据,农民工工资的实际年增长率从2002年的3.4%,持续提高到2005年的8.6%,2008年更迅速提高至19.7%。之后2009年农民工工资涨幅有一个较大的回落。但2010年和2011年,农民工工资又都保持了强劲增长,年增长率都超过15%(图2)。

图2 外出农民工工资增长状况

注:外出农民工工资增长率的计算方法为,利用城市居民消费价格指数,将名义工资调整为可比工资水平,然后计算增长率。

资料来源:国家统计局,《中国农村住户调查年鉴》(历年),中国统计出版社。

尽管农民工收入近年来有了大幅度增长,但不容忽视的事实是,其收入水平依然不高。2012年,农民工月收入仅为2290元。这些收入不仅要支撑农民工本人的生活,其家庭成员也要依靠这些收入生存。从收入角度衡量,必然有一定比例的农民工及其家庭成员处于贫困状态。然而,收入贫困还仅仅是流动人口贫困的一个方面。人类为了更好地生存和发展,除了需要收入之外,还需要教育、医疗和生存环境等条件(Sen, 1985;Sen, 1999)。流动人口的消费、社会保障、居住和教育等方面的状况也不容乐观。因此,对流动人口贫困的考察,必须从多个维度进行。以下部分将从多个维度,对流动人口的贫困状况展开分析。流动人口在城市中生活,城市居民是流动人口的重要参照系。在分析中,我们将把流动人口与城市居民的状况进行对比分析。

三、流动人口的贫困状况

正如已经指出的,流动人口收入的绝对水平依然不高,导致一部分流动人口处于贫困状态。此外,由于流动人口的社会保障状况较差,对未来的预期不稳定,造成流动人口的消费水平较低。绝大部分流动人口在城市没有自己购买住房,其居住条件和居住环境也较差。很多流动人口没有条件将子女带在身边,只能将他们留在农村老家,成为留守儿童;那些将子女带在身边的流动人口,通常只能让子女就读打工子弟学校,或者质量较差的城市学校。另外,流动人口由于不具有城市户籍,不能与城市居民享受同等的社会福利和公共服务。

(一)流动人口的收入贫困

关于何为贫困家庭和贫困人口,已经有比较一致的结论:一个家庭的生活水平如果低于贫困线,那么这个家庭便是贫困家庭,该家庭的人口就是贫困人口。显然,贫困线是衡量贫困的基础指标。确定贫困的方法多种多样,每种方法都有其优点和缺点。归纳起来,贫困的确定主要有绝对标准法和相对标准法两大类。绝对标准法划分贫困的基本含义是,用一些经济指标,按照一定方法测算居民在衣食住行等方面的基本需求支出作为贫困线来测算贫困状况。相对标准法包括“按照收入排队,将固定比例的底部人口作为贫困人口”和“把收入分布中的中位数(或平均收入值)的一半作为贫困线,来测算贫困人口”(王有捐,2003)。

从贫困衡量的绝对标准法看,每天1美元或1.5美元是一个比较有代表性的贫困线(Ravallion and Van de Walle, 1991),在低收入国家得到广泛应用。但是,这个标准并不理想。首先,它忽略了在一个国家内不同地区和不同时期的价格变动问题;其次,这种方法依赖购买力平价汇率,作为一个地方生活成本的代理,也存在一些问题(Ravallion and Chen,1997)。在有的研究中,使用官方的贫困线作为贫困的衡量标准(Newman and Struyk, 1983)。也有很多研究使用相对标准。例如,将可支配收入低于所有家庭户可支配收入中位数的一半的家庭,看作贫困家庭(Casper, McLanahan and Garfinkel, 1994)。

中国官方确定了统一的农村贫困线,但缺少统一的城市贫困线。在分析城市贫困时,很多研究使用城市最低生活保障标准(简称低保标准)作为贫困线。城市居民最低生活保障标准,按照当地维持城市居民基本生活所必需的衣、食、住费用,并适当考虑水电燃煤(燃气)费用以及未成年人的义务教育费用确定。因此,使用城市最低生活保障标准作为贫困线,具有一定的合理性。本文在讨论贫困时,将使用低保标准作为贫困线Ⅰ,计算贫困发生率Ⅰ。考虑到城市低保标准普遍较低,还将使用1.5倍低保标准作为贫困线Ⅱ,计算贫困发生率Ⅱ。将要使用的数据为2010年中国城市劳动力调查数据[②]。

表1的计算结果表明,总体而言,不论贫困发生率Ⅰ还是贫困发生率Ⅱ,流动人口均略低于城市居民。流动人口的贫困发生率Ⅰ比城市居民低一个百分点,贫困发生率Ⅱ比城市居民低大约两个百分点。但不同城市的状况存在一些差异。在上海和福州,流动人口贫困发生率高于城市居民。其他城市的流动人口贫困发生率均低于城市居民。总体来看,流动人口的贫困发生率与城市居民差异不大。

表1 流动人口与城市居民的贫困线与贫困发生率(%)

|

城市 |

低保标准 (贫困线Ⅰ) 元/年 |

1.5倍低保标准(贫困线Ⅱ) 元/年 |

贫困发生率Ⅰ |

贫困发生率Ⅱ |

||

|

|

|

|

流动人口 |

城市居民 |

流动人口 |

城市居民 |

|

上海 |

5100 |

7650 |

3.84 |

2.88 |

7.34 |

4.92 |

|

武汉 |

3288 |

4932 |

2.10 |

3.43 |

2.96 |

7.73 |

|

沈阳 |

3936 |

5904 |

5.35 |

6.94 |

11.21 |

13.62 |

|

福州 |

2700 |

4050 |

9.49 |

6.95 |

10.49 |

9.40 |

|

西安 |

2760 |

4140 |

3.28 |

4.96 |

8.64 |

8.86 |

|

广州 |

4788 |

7182 |

1.57 |

5.08 |

4.04 |

9.69 |

|

合计 |

--- |

--- |

3.99 |

5.02 |

7.07 |

9.01 |

注:该表给出的是年低保标准,为各城市2010年第一季度月平均低保标准乘以12得到。

资料来源:根据2010年中国城市劳动力调查数据计算得到。

Park and Wang(2010)使用十个城市2005年入户调查数据,也发现城市农民工家庭的收入贫困发生率与当地城市居民差别不大。通常来说,人们一般认为,流动人口的收入低于城市居民,其贫困发生率应该会更高。我们的研究结论与人们的直观感觉存在出入,表面上看起来令人费解。但是,如果深入考察流动人口与城市居民的收入与家庭人口规模,不难发现这种现象背后的原因。流动人口家庭的年均总收入为44217元,城市居民家庭为61536元,流动人口家庭低于城市居民家庭,前者仅为后者的72%(表2)。但是,由于流动人口家庭的平均规模(2.27)小于城市居民家庭(2.89),流动人口家庭的人均年收入达到城市居民的91%。

但是,此处的家庭规模是指流动家庭中常住在城市的家庭人口规模。对于流动人口而言,有的家庭成员并未随他们一起迁移到城市,而是留在农村老家,或者在其他地方生活。例如,根据2010年中国城市劳动力调查数据,已婚流动人口中,有11%的人其配偶未同他们一起在城市居住;1/3的流动人口家庭有子女未随同在城市一起生活。流动人口在城市的收入,不仅要用于支持随同其在城市居住的家庭成员的生活,还要寄给或带给其他家庭成员。因此,按照常住人口口径考察流动人口的贫困发生率,会在一定程度上造成对其贫困发生率的低估。

表2 流动人口家庭与城市居民家庭的收入及其构成

|

|

年收入 |

人均年收入 |

||||

|

|

流动人口 (元) (MT) |

城市居民 (元) (UT) |

MT/UT |

流动人口(元) (MA) |

城市居民(元) (UA) |

MA/UA |

|

劳动收入 |

42139 |

39704 |

1.06 |

18539 |

13754 |

1.35 |

|

财产性收入 |

417 |

3431 |

0.12 |

183 |

1189 |

0.15 |

|

转移性收入 |

1661 |

18401 |

0.09 |

731 |

6374 |

0.11 |

|

合计 |

44217 |

61536 |

0.72 |

19453 |

21317 |

0.91 |

注:该表收入按照国家统计局城镇住户调查收入统计口径计算,工资性收入和经营收入合并称为劳动收入,转移性收入中未包括城市低保收入以及其他补助金。

资料来源:根据2010年中国城市劳动力调查数据计算得到。

还需要指出的是,流动人口的人均年收入构成状况,导致其在失去劳动收入时,很容易陷入贫困。劳动收入占了流动人口收入的绝大部分(超过95%),而财产性收入和转移性收入都很少,两者加起来也不过900元多一点。对流动人口而言,一旦他们因病、因为失去劳动能力或因其他原因失去工作,进而失去劳动收入时,几乎100%会陷入贫困。而对城市居民而言,劳动收入占收入的比重仅为65%,其财产性收入和转移性收入数额较大,两者加起来接近8000元。即使失去劳动收入,其转移性和财产性收入也可以在一定程度上应付他们的部分生活消费。

(二)农民工的多维贫困

首先来看流动人口的消费状况。流动人口家庭的年人均生活消费为12530元,城市居民家庭为12683元,看起来两类家庭的生活消费相差无几(表3)。但细看具体的生活消费细类不难发现,流动人口家庭绝大多数类别的消费都低于城市居民家庭。有些类别的生活消费,流动人口家庭更是远低于城市居民家庭。例如,流动人口家庭的家庭设备用品及服务消费年均仅为150元,而城市居民家庭为399元,前者比后者低249元,仅为后者的38%。流动人口的医疗消费和文化娱乐用品及服务消费,分别仅为城市居民家庭的43%和42%。

表3 流动人口与城市居民的年人均生活消费(元)

|

生活消费分类 |

流动人口(1) |

城市居民(2) |

(1)-(2) |

(1)/(2) |

|

食品 |

4626 |

5401 |

-775 |

0.86 |

|

衣着 |

910 |

1048 |

-138 |

0.87 |

|

居住 |

3605 |

1245 |

2360 |

2.90 |

|

家庭设备用品及服务 |

150 |

399 |

-249 |

0.38 |

|

医疗 |

347 |

808 |

-461 |

0.43 |

|

交通和通信 |

1559 |

1715 |

-156 |

0.91 |

|

教育 |

673 |

956 |

-283 |

0.70 |

|

文化娱乐用品及服务 |

261 |

620 |

-359 |

0.42 |

|

其他商品和服务 |

399 |

491 |

-92 |

0.81 |

|

合计 |

12530 |

12683 |

-153 |

0.99 |

资料来源:根据2010年中国城市劳动力调查数据计算得到。

唯一例外的是,流动人口的居住消费,却远高于城市居民家庭,年均高出2360元,达到城市居民的2.9倍。如果将居住消费从总生活消费中扣除,流动人口的年均生活消费为8925元,城市居民为11438元,前者比后者低出2513元,仅为后者的78%。

为什么唯独居住消费一项,流动人口远高于城市居民呢?居住消费包括房租消费、水电煤气和取暖消费等。2010年中国城市劳动力调查发现,67%的农民工为租房居住,20%的农民工居住在工作地点,其他农民工居住在单位宿舍、自己购买的住房,或者其他居住地点。而对城市居民而言,82%的口拥有自己的住房,需要租房的人口比例很低。对流动人口而言,其年人均3605元居住消费中,房租一项为2845元,占居住消费总额近80%,占其总生活消费的接近1/4。而城市居民的年人均房租仅为265元。

国家统计局农民工监测调查,也显示了类似的状况(表4)。在外出农民工中,1/3左右的农民工为租房居住,1/3的外出农民工居住在单位宿舍,16%左右的农民工居住在工作地点(工地工棚或生产经营场所)。还有少部分农民工为自购房,或者是回家居住。对租房居住的流动人口而言,房租消费成为其生活消费的重要组成部分。

表4 外出农民工的住宿情况(%)

|

|

2008年 |

2009年 |

2010年 |

2011年 |

2012年 |

|

租赁住房 |

35.5 |

34.6 |

34.0 |

33.6 |

33.2 |

|

工作地点 |

16.8 |

17.9 |

18.2 |

16.1 |

16.5 |

|

单位宿舍 |

35.1 |

33.9 |

33.8 |

32.4 |

32.3 |

|

务工地自购房 |

0.9 |

0.8 |

0.9 |

0.7 |

0.6 |

|

乡外从业回家居住 |

8.5 |

9.3 |

9.6 |

13.2 |

13.8 |

|

其他 |

3.2 |

3.5 |

3.5 |

4.0 |

3.6 |

资料来源:国家统计局,《中国农村住户调查年鉴》(历年),中国统计出版社。

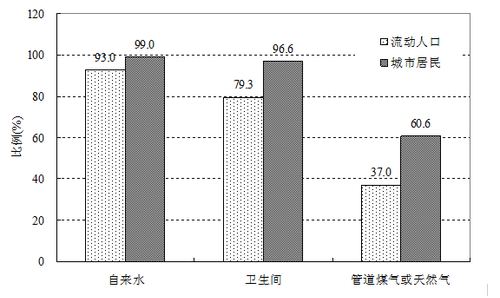

流动人口的居住条件和居住环境相对较差。根据2010年中国城市劳动力调查数据,流动人口居住的地点中,93%的地点中有自来水,79%的地点中有卫生间,城市居民居住的地点则几乎都有自来水和卫生间。另外,流动人口居住的地点中,仅有37%有管道煤气或天然气,城市居民的这一比例则超过60%。流动人口的居住条件相对而言较差(图3)。

图3 流动人口与城市居民的居住条件

资料来源:根据2010年中国城市劳动力调查数据计算得到。

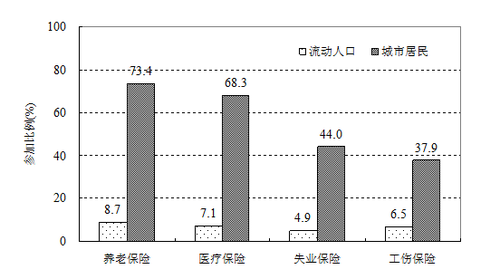

流动人口被社会保障覆盖的状况较差,这是其贫困的另一个表现。若干研究表明,社会保障能够促进消费(Feldstein, 1974;Munnell, 1974;张继海,2008)。农民工社会保障的缺失,会使得其对未来的预期不稳定,进而影响其消费。根据2010年中国城市劳动力调查数据,流动人口参加城镇基本养老保险、城镇基本医疗保险、失业保险和工伤保险的比例都在10%以下,远低于城市居民(图4)。

国家统计局农民工监测调查显示了类似的状况,农民工参加各项社会保险的比例都不高(表5)。相比较而言,外出农民工参加工伤保险的比例是最高的(大约1/4)。但最近几年来,参加工伤保险的比例基本未发生大的变化。农民工参加养老保险、医疗保险、失业保险和生育保险的比例较低,但近年来皆呈现提高趋势。

表5 外出农民工的社会保险参与状况(%)

|

|

2008年 |

2009年 |

2010年 |

2011年 |

2012年 |

|

养老保险 |

9.8 |

7.6 |

9.5 |

13.9 |

14.3 |

|

医疗保险 |

13.1 |

12.2 |

14.3 |

16.7 |

16.9 |

|

失业保险 |

3.7 |

3.9 |

4.9 |

8.0 |

8.4 |

|

工伤保险 |

24.1 |

21.8 |

24.1 |

23.6 |

24.0 |

|

生育保险 |

2.0 |

2.4 |

2.9 |

5.6 |

6.1 |

资料来源:国家统计局,《中国农村住户调查年鉴》(历年),中国统计出版社。

流动人口子女的受教育状况,也值得予以特别关注。一个人的受教育状况直接影响其未来的就业和收入状况。如果子女不能接受良好的教育,可能会造成贫困的代际传递。部分流动人口将其子女带到城市一起生活,还有一些流动人口由于收入和居住条件等方面的限制,将子女留在农村。首先来看城市中的流动儿童的受教育状况。

近年来,按照大多数地方政府的规定,流动儿童有免费就读城市公立学校的权利。但实际上,很多流动人口为了让他们的子女进入城市公立学校就读,却不得不支付额外的费用。很大比例的流动人口子女不得不就读打工子弟学校。北京的一项调查表明,61.4%的流动儿童就读于打工子弟学校,30.8%就读公立学校,6.5%就读私立学校(Gao, 2009)。大多数打工子弟学校的质量很差。

表6流动儿童和城市儿童在校率

|

|

6-11岁(%) |

12-14岁 (%) |

15-17岁 (%) |

|||

|

|

男孩 |

女孩 |

男孩 |

女孩 |

男孩 |

女孩 |

|

流动儿童 |

95.7 |

95.4 |

94.4 |

94.2 |

46.3 |

36.6 |

|

城市儿童 |

96.4 |

96.6 |

96.6 |

96.3 |

82.3 |

82.8 |

资料来源:Gao,2009。

城市中的流动儿童和城市儿童的在校率存在一定差距(表6)。对于6-11岁和12-14岁的儿童而言,流动儿童和城市儿童的在校率差距不大[③]。但是,15-17岁儿童的情况则不然。在这个年龄段,流动儿童的在校率远低于城市儿童。这表明,很大比例的15-17岁的流动儿童在完成义务教育后离开学校,而大部分城市儿童则在完成义务教育后继续接受更高层次的教育。

城市中的流动儿童教育面临的另一个重要问题是,他们不能在城市参加高考。因此,很多流动人口不得不将其子女留在家乡就学。而那些将子女带在身边,在城市接受义务教育和高中教育的流动人口,则时时在考虑应该何时将其子女转回到家乡上学,以便在家乡参加高考。所有这些,显然都会影响流动人口子女的教育。

农村留守儿童缺乏父母关爱,其教育和健康会受到影响。农村地区0-5岁、6-11岁和12-14岁的留守儿童中,一半以上的儿童是双亲外出,其余的儿童则是父亲或母亲中有一方外出;15-17岁留守儿童中,其中42%是双亲外出,其余58%是父亲或母亲中有一方外出(表7)。这些留守儿童通常与爷爷奶奶一起生活,父母很少有时间回农村老家看望他们,其在教育和健康方面得到的父母的关爱很少。

表7 农村留守儿童的居住安排

|

年龄组 |

0-5岁 (%) |

6-11岁(%) |

12-14岁(%) |

15-17岁(%) |

|

单亲外出留守 |

44.70 |

42.37 |

49.56 |

57.63 |

|

双亲外出留守 |

55.30 |

57.63 |

50.44 |

42.37 |

|

合计 |

100 |

100 |

100 |

100 |

资料来源:全国妇联,2008。

此外,留守儿童在农村地区接受教育,其教育质量本身就比城市地区差。城镇和乡村地区的教师质量差距,从一个侧面可以反映城镇和乡村地区的教育质量差距。能够反映教师质量的指标之一,是教师的受教育水平。在城镇地区,只有4.77%的教师的受教育水平为初中及以下,18.09%的教师的受教育水平为高中。在乡村地区,这两个比例分别为12.95%和42.76%。在城镇地区,42.1%的教育的受教育水平为大专,35.04%为本科及以上。在乡村地区,只有38.51%的教师的受教育水平为大专,5.77%为本科及以上[④]。

尽管近年来户籍制度进行了很多改革,但迄今为止未取得实质性进展,导致流动人口由于没有城市本地户籍,不能与城市本地人享受均等的社会福利和公共服务。例如,流动人口没有被政府的就业扶助政策所覆盖,加上缺乏社会保护,一旦遭遇各种就业冲击,往往会陷入非常困难的境地。2008年金融危机发生后,一大批农民工因为失去工作不得不返乡,就是一个明显的例证。

四、贫困流动人口的救助——低保制度

最低生活保障制度(简称低保)是目前中国主要的贫困救助制度,包括城市低保与农村低保。1993年,上海市宣布建立城市居民低保制度,拉开了中国传统社会救济制度改革的序幕。1993-1999年是城市低保制度的“创立和推广阶段”,大连、青岛和广州等东部沿海城市加入低保制度创建的行列。1997年,国务院发布《关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》,城市低保制度从局部试点向全国推行。1999年,国务院颁布《城市居民最低生活保障条例》,标志着城市低保制度成为一项法律制度和基本国策。2001年,国务院办公厅发布《关于进一步加强城市居民最低生活保障工作的通知》,标志着城市低保制度的跨越式发展得到了规范。2002年以后,城市低保制度进入平稳发展期。

中国农村低保制度经历了一个从试点到普遍推广的过程。1993-1994年间,农村低保制度开始在一些地方试点;1995-1996年,一些省区开始推广农村低保制度;此后,低保制度在各省的发展较不平衡;2005-2006年,中央文件鼓励有条件有经济实力的地方可以尝试建立农村低保;2006年,农村低保推行的范围进一步扩大;2007年,《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》发布,农村低保制度在全国得以建立。

根据低保制度的相关规定,凡是符合条件的城乡居民,有权向户籍所在地的乡镇人民政府(街道办事处)提出低保申请,然后由乡镇人民政府(街道办事处)逐一入户详细核查申请材料的真实性和完整性。此后,还需要经过村(居)民代表或者社区评议小组民主评议、县级人民政府民政部门审批和在居住地公示等一系列程序,才能获得最终审批。对流动人口而言,其户籍所在地在农村,而居住地在城市,户籍所在地与居住地是分离的。按照低保申请的程序,流动人口几乎不可能申请到农村低保。与此同时,流动人口也没有资格申请居住地的城市低保。这也就意味着,流动人口被排除在低保救助制度之外。不单单是低保制度,其他很多种类的救助例如医疗救助和教育救助等,流动人口通常也难以企及。

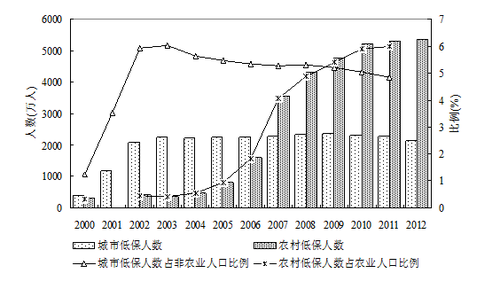

除此之外,现有的城市和农村低保救助的覆盖面较小(图5)。2000年城市低保救助人数为403万,之后的两年中,城市低保人数迅速上升。自2003年开始,城市低保人数一直维持在2200万左右,2008年略有上涨,达到2335万人,2009年进一步提高到2346万人。之后城市低保救助人数开始下降,2012年为2144万人。城市低保救助人数占非农业人口比例在2000-2002年快速上升,2003年达到最高值6%。之后,这一比例开始呈现下降趋势。

图5 城市低保和农村低保救助覆盖面

资料来源:城市和农村低保人数来自民政部《民政事业发展统计公报》(历年),下载于民政部网站http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/;非农业和农业人口来自国家统计局《中国人口和就业统计年鉴》,中国统计出版社。

农村低保救助人数和农村低保救助人数占农业人口比例,近年来都是呈现迅速上升的态势。尤其是2007年,农村低保救助人数及其占农业人口比例,更是有一个大的飞跃。这是因为,在这一年,国务院颁布了在全国建立农村低保制度的文件,这一制度在全国得以建立。但是,相对于庞大的农业人口,农村低保救助人数仍然有限,2012年为5345万人,占农业人口的5.99%。

低保除了救助覆盖面较小以外,低保标准和救助水平的绝对水平和增长速度都比较低。城市平均低保标准2003年为149元,之后逐年提高,但到2012年也仅为330元;城市人均月补助水平2003年为58元,2012才升至239元。城市低保的平均标准和人均月补助水平年均增长都仅为20元左右。农村低保的低保标准和补助水平更低,2012年分别只有172元和104元(表8)。

根据低保制度的相关规定,低保标准是按照当地维持居民基本生活所必需的衣、食和居住等费用确定。2012年,城镇居民和农村居民月人均食品消费分别为503元和194元。城市平均低保标准占城镇居民人均月食品消费的比例为66%;农村平均低保标准占农村居民人均月食品消费的比例为89%。不论城镇还是农村,低保标准连基本的食品消费都难以满足。2012年,城镇居民月人均可支配收入和农村居民月人均纯收入分别为2047元和660元。如果将低保标准视为低保对象人均收入的话,城市平均低保标准占城镇居民人均可支配收入的比例为16%;农村平均低保标准占农村居民人均纯收入的比例为26%。

表8 城市低保和农村低保的救助水平(元/月)

|

年份 |

城市低保 |

农村低保 |

||

|

|

平均低保标准 |

人均补助水平 |

平均低保标准 |

人均补助水平 |

|

2003 |

149 |

58 |

--- |

--- |

|

2004 |

152 |

65 |

--- |

--- |

|

2005 |

156 |

72 |

--- |

--- |

|

2006 |

170 |

84 |

--- |

--- |

|

2007 |

182 |

103 |

70 |

39 |

|

2008 |

205 |

144 |

82 |

50 |

|

2009 |

228 |

172 |

101 |

68 |

|

2010 |

251 |

189 |

117 |

74 |

|

2011 |

288 |

240 |

143 |

106 |

|

2012 |

330 |

239 |

172 |

104 |

资料来源:民政部,《民政事业发展统计公报》(历年),下载于民政部网站http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/。

随着流动人口数量的不断增多,如果流动人口长期处于低保制度救助的真空地带,是不公平的,会带来一系列社会问题。如何将流动人口纳入低保制度的救助范围,是政府部门面临的一项重要任务。此外,低保标准和低保的补助水平都还比较低。即使流动人口被纳入低保制度的救助范围,低保制度对于减贫的作用也是有限的。如何不断增加低保资金投入,扩大低保覆盖面,提高救助水平,是政府部门面临的另一个挑战。

五、流动人口减贫的其他途径

减贫通常包括两个方面,一是对贫困人口进行救助,二是防止人口陷入贫困。流动人口的减贫也不例外。本文前一部分讨论了贫困流动人口的救助问题,本部分将讨论防止流动人口陷入贫困的两个可能途径。一是,帮助流动人口提高人力资本水平,改善其就业和收入状况;二是,进行更深入的户籍制度改革,使流动人口与城市居民享受均等的社会福利和公共服务。

人力资本水平是一个人的就业和收入状况的决定性因素。帮助流动人口提高人力资本水平,改善其就业和收入状况,是防止流动人口陷入贫困的有效途径。提高人力资本水平主要有两条途径,一是教育,二是培训。城市中的流动人口几乎不太可能再有接受正规教育的机会,应该主要依靠培训提高人力资本水平。流动人口收入水平相对较低,自己投资进行培训的可能性较小,加上流动人口的流动性大,单位也不愿意为他们提供培训机会。在这种状况下,政府应该采取一些措施,加大对流动人口的在职培训投资力度,为他们提供高质量、多层次、多元化的在职培训。例如,政府举办一些培训流动人口学习某些技能的项目,或者对培训流动人口的雇主,给予一些奖励等,鼓励雇主对流动人口进行培训。

流动人口的子女(流动儿童或农村留守儿童)将是未来的流动人口,必须让他们接受更多的和质量更好的教育,阻止贫困的代际传递。流动儿童由于不具有城市本地户口,在入学和升学等方面处于弱势地位。中央和地方政府在流动儿童受教育方面,应该给予更多关注。农村留守儿童在农村接受教育。很多农村地区教育基础薄弱,教育投入水平较低。要不断加大对农村地区的教育投资,努力提高农村地区的教育教学质量。此外,农村地区尤其是偏远落后的贫困农村地区,很多学龄儿童由于家庭贫困而辍学,有的甚至在小学阶段就中止学业外出打工,或在家帮助父母干农活。要采取各种扶助措施,尽可能使学龄人口不因为家庭贫困而辍学。

要想使流动人口与城市居民享受均等的社会福利和公共服务,最根本的途径是进行彻底的户籍制度改革。近些年来,户籍制度进行了很多改革。不同规模和发展水平的城镇和城市,在户籍制度改革的难度和进展上有很大差异。总的来看,户籍制度尚未进行实质性改革。户籍除了执行登记和管理人口的职能外,还与能够享受到的社会福利和公共服务密切相关。未来必须对户籍制度进行更加深入的改革。户籍制度改革的最终目标,是消除户口的“含金量”,剥离户口的福利含义,使户口仅仅执行人口登记和管理的职能。

参考文献:

[①] 外出农民工是指调查年度内在本乡镇地域以外从业6个月及以上的农村劳动力。

[②] 2009年年底到2010年初,中国社会科学院人口与劳动经济研究所在上海、武汉、沈阳、福州、西安和广州六个城市,进行了劳动力调查。在每个城市,调查根据分阶段随机抽样原则,抽取700户城市本地人口家庭,填写了家庭情况问卷和所有家庭成员问卷。在每个城市,调查同样按照分阶段随机抽样原则,还抽取了600户外来人口家庭,填写了家庭情况问卷和所有家庭成员问卷。本调查中包含的信息,可以归结为两类:一类是家庭中每个成员的个体信息,一类是以家庭为单位的信息。家庭中每个成员的个体信息,包括成员的基本状况、人力资本特征、就业、收入、社会保障和馈赠支出等。以家庭为单位的信息,包括家庭的住房、以家庭为单位的收入和消费等。以家庭为单位的消费,包括家庭的食品消费、衣着消费和交通通讯消费等分类消费的详细信息。

[③] 中国实行的是九年制义务教育。儿童通常在六岁入学,开始接受小学教育,6-11岁和12-14岁期间,正是儿童接受义务教育的阶段。

[④] 根据2005年1%人口抽样调查微观数据20%样本计算得到。

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2