全球减贫与发展概况

一、 引 言

发展和贫困是一枚硬币的两面。前者关注人们在追求价值目标上所取得的进展,而后者则反映了这些价值目标获得上的不足。因此,消除贫困虽然不是发展的全部内容,但也是发展的应有之义。充斥着贫困的发展,必然是残缺的和值得质疑的。

虽然扶危济贫几乎在所有主流的宗教和社会伦理中都被强调,但是人们对贫困本质的认识却可能很不一样。按所追求的价值目标分,贫困可以分为收入(消费)贫困、权利贫困、能力贫困等等。在过去很长一段时间里,贫困只被认为是收入不足(收入贫困),或者对一系列基本商品和服务的需要得不到满足(消费贫困)。但是,自从20世纪70年代以来,这种基于收入(消费)的单一维度的贫困概念受到了挑战。基本需求、权利、能力作为价值目标在发展政策中得到了越来越多的强调,这些价值目标之间往往是相互包容和影响,而不是相互排斥的。

在过去三十年来,世界反贫困所取得的成就在总体上是巨大的,但是这种成就在不同的国家和地区之间并不平衡,一些地区(如撒哈拉以南非洲)在一些年份甚至有所倒退。2008年国际金融与经济危机的爆发更是延缓了世界的反贫困进程。

为了消除贫困,各国政府以及国际发展组织推出了纷繁浩杂的各种扶贫措施。对这些行动的影响进行评价,分析其成功的经验和失败的教训,是下一步减贫行动取得成功的基础。限于篇幅,本文只对部分主流或具有创新性的政策措施和项目进行介绍和总结,评价其影响,总结其经验教训。

本文余下部分的内容安排如下:第二部分从不同的角度介绍国际反贫困的进展,分别从收入贫困和能力贫困的角度对不同国家和地区的反贫困进展进行了介绍,并介绍了金融危机下全球贫困的变化;第三部分讨论了经济增长、收入分配与贫困之间的联系,并介绍了有关气候变化和贸易全球化对贫困影响的研究;第四部分对若干国际扶贫政策及其效果进行了介绍。第五部分总结全文。

二、 国际反贫困的进展

(一)国际反贫困的总体进展

在典型的贫困度量中,一般包含两个步骤(Sen,1976):(1)贫困的识别,即确认哪些人处于贫困状态;(2)贫困的加总,即把一个社会中个体的贫困状态汇总成为一个描述总体贫困状态的指数。贫困的识别一般借助于某一水平的贫困线来完成,如果一个人的所得(收入、消费或者其他有价值事物)低于贫困线,则这个人就被判定处于贫困状态。贫困的加总则涉及到许多不同类型的方法,基于这些不同的方法可以构建不同类型的贫困指数,如贫困发生率(headcount ratio)、贫困缺口指数(poverty gap index)、贫困强度指数(poverty severity index)、Sen指数等等。

世界上绝大部分国家和地区都有自己的贫困线,以监测贫困并制定相应的反贫困政策。但是,当需要对多个国家甚至全球的贫困情况进行测量和比较的时候,贫困线的制定就变得更加复杂。困难主要来自几个方面:首先,在不同的社会中,由于经济、社会和自然环境的差异,人们对“哪些东西是生活所必需的”的理解并不相同。即使人们所需要的东西是相同的,对于这些东西在“必需品”篮子中的具体构成也有可能存在认识和观念上的差异。其次,不同经济体之间还涉及复杂的汇率换算问题,贫困人口的消费结构与一般性的贸易品的构成存在差别,这需要在汇率换算的时候予以考虑。第三,贫困的度量不仅涉及穷人的“需要”得到满足,还涉及政治的和社会的考量,不同社会和政治体制对于贫困的容忍程度存在差异,所以有时候即使有一条世界通用的贫困线,也很难在实际政策中被应用。第四,在主流的贫困测量中,一般都把贫困线换算成一定金额的货币,但是并不是所有“必需”的物品都有对应的市场,有时这样的市场并不存在,有时是因为市场不完善,所以相关的换算很可能产生许多误差。

从国际发展政策的制定来看,提出一条世界性的贫困线仍然是一项必要而且意义重大的工作。世界银行的经济学家从20世纪90年代初开始探索提出这样一条贫困线,Ravallion、Datt和van de Walle(1991)在为世界银行《1990世界发展报告》所作的一项研究中,对33个低收入国家的贫困线进行了分析,并根据1985年的购买力平价提出了每人天1美元的绝对贫困标准,为国际贫困监测提供了一个参照基准。此后,世界银行的经济学家们利用更多和更好的国际数据,对这条贫困线进行了更新。2001年,世界银行在《2000/01世界发展报告》中根据1993年的购买力平价把这条贫困线更新为每人天1.08美元。此后,世界银行又根据2005国际比较项目(International Comparison Program, ICP)的更新数据,把这一绝对贫困标准更新为每人天1.25美元。习惯上这些贫困线仍称为“1美元线”。由于“1美元线”最初是根据世界上最贫困的30多个国家提出的,对于更高收入的国家来说,这样的贫困标准难以反映贫困的全貌,因此世界银行后来又提出了“2美元线”。关于世界银行国际贫困线的更多技术和数据上的讨论可以参见Chen和Ravallion(2009a)。表1反映了1981年至2005年不同贫困标准下的发展中国家的贫困动态变化。

表1:发展中国家贫困发生率的动态变化(%)

|

|

1981 |

1984 |

1987 |

1990 |

1993 |

1996 |

1999 |

2002 |

2005 |

|

根据1993国际比较项目 |

|||||||||

|

$1.08 (1993) |

40. 6 |

33. 0 |

28. 7 |

28. 7 |

25. 6 |

22. 8 |

22. 3 |

20. 4 |

17. 2 |

|

根据2005国际比较项目 |

|||||||||

|

$1.00 |

41. 4 |

34. 4 |

29. 8 |

29. 5 |

27. 0 |

23. 1 |

22. 8 |

20. 3 |

16. 1 |

|

$1.25 |

51. 8 |

46. 6 |

41. 8 |

41. 6 |

39. 1 |

34. 4 |

33. 7 |

30. 6 |

25. 2 |

|

$2.00 |

69. 2 |

67. 4 |

64. 2 |

63. 2 |

61. 5 |

58. 2 |

57. 1 |

53. 3 |

47. 0 |

|

$2.50 |

74. 6 |

73. 7 |

71. 6 |

70. 4 |

69. 2 |

67. 2 |

65. 9 |

62. 4 |

56. 6 |

数据来源:Chen和Ravallion(2009a)。

注:本表中的贫困线在不同年份进行比较的时候已经剔除了价格因素的影响。

由表1可以看到,自20世纪80年代以来的二十多年里,全世界在消除贫困上所取得的成就是巨大的。如果根据1993年的每人天1.08美元的标准,1981年在发展中国家有40%左右的人处于贫困状态,到2005年这一比例则降低到17.2%,下降幅度超过了50%,这还是在发展中国家人口快速增长的情况下实现的。如果用2005国际比较项目中每人天1.25美元的标准,1981年发展中国家绝对贫困人口的比例要超过50%,这一比例到2005年也缩小了一半。从上表中还可以看到,发展中国家的反贫困进程并不是一帆风顺的。以每人天1.25美元的贫困标准为例,在1981-1984和2002-2005两个阶段中,发展中国家贫困人口比例的下降幅度都超过5个百分点,但是在1987-1990这个阶段中,只下降了0.2个百分点。

中国在国际反贫困进程中占据了独特的位置。表2反映了不同的贫困标准下,不包括中国时世界其他发展中国家的贫困发生率。对比表1和表2不难发现,在1981年,中国的贫困发生率要高于世界其他发展中国家的平均水平。以每人天1.25美元的标准看,当中国被包括在内的时候,发展中国家平均的贫困发生率在该年被“拉高”了12个百分点。但是到1999年,中国的贫困发生率已经和其他发展中国家基本持平。2002年以后,中国的贫困发生率已经低于其他发展中国家的平均水平。到2005年,由于中国在反贫困上的巨大成就,世界平均的贫困发生率被“拉低”了3个百分点。如果以2.5美元/每人·天的标准来看,如果没有中国的反贫困成就,其他发展中国家在1981-1987以及1990-1996这两个阶段的贫困发生率不仅没有降低,反而有不同程度的上升。

表2:发展中国家贫困发生率的动态变化(不包括中国)(%)

|

|

1981 |

1984 |

1987 |

1990 |

1993 |

1996 |

1999 |

2002 |

2005 |

|

根据1993国际比较项目 |

|||||||||

|

$1.08 (1993) |

32. 0 |

30. 1 |

28. 7 |

27. 1 |

24. 7 |

24. 6 |

23. 8 |

22. 6 |

21. 5 |

|

根据2005国际比较项目 |

|||||||||

|

$1.25 |

39. 8 |

38. 3 |

37. 5 |

35. 0 |

34. 1 |

33. 8 |

33. 1 |

31. 3 |

28. 2 |

|

$2.50 |

65. 9 |

66. 7 |

67. 3 |

65. 4 |

66. 0 |

67. 9 |

67. 4 |

66. 0 |

62. 9 |

资料来源:Chen和Ravallion(2009a)。

从地区来看,虽然发展中国家的反贫困在总体上取得了很大的进展,但是不同地区之间的反贫困进展并不平衡(见表3)。在1981年,东亚和太平洋地区是世界上贫困发生率最高的地区,南亚和撒哈拉以南非洲紧随其后。东欧与中亚、中东与北非的贫困发生率则分别只有1.7%和7.9%。到了2005年,东亚与太平洋地区的贫困发生率大幅度下降到16.8%,撒哈拉以南非洲的贫困发生率仍在50%以上,成为世界上最贫困的地区。南亚的贫困发生率在1981-2005年间下降了近20个百分点,但是2005年仍在40%以上。

从时间趋势上看,印度在1981-2005年的贫困发生率保持持续下降的势头,尽管其下降幅度没有东亚与太平洋地区(特别是中国)那么显著。其他地区在此期间的贫困率均有所反复。东欧与中亚地区在1990年代的贫困发生率上升较快,到1999年达到5.1%,是1987年水平的近5倍。撒哈拉以南非洲的贫困率在1980和1990年代始终在50%以上徘徊,进入本世纪后方有明显下降的趋势。

表3:不同地区的反贫困进展(1.25美元/每人天,%)

|

地区 |

1981 |

1984 |

1987 |

1990 |

1993 |

1996 |

1999 |

2002 |

2005 |

|

东亚与太平洋 |

77. 7 |

65. 5 |

54. 2 |

54. 7 |

50. 8 |

36. 0 |

35. 5 |

27. 6 |

16. 8 |

|

其中:中国 |

84. 0 |

69. 4 |

54. 0 |

60. 2 |

53. 7 |

36. 4 |

35. 6 |

28. 4 |

15. 9 |

|

东欧与中亚 |

1. 7 |

1. 3 |

1. 1 |

2. 0 |

4. 3 |

4. 6 |

5. 1 |

4. 6 |

3. 7 |

|

拉丁美洲与加勒比 |

11. 5 |

13. 4 |

12. 6 |

9. 8 |

9. 1 |

10. 8 |

10. 8 |

11. 0 |

8. 2 |

|

中东与北非 |

7. 9 |

6. 1 |

5. 7 |

4. 3 |

4. 1 |

4. 1 |

4. 2 |

3. 6 |

3. 6 |

|

南亚 |

59. 4 |

55. 6 |

54. 2 |

51. 7 |

46. 9 |

47. 1 |

44. 1 |

43. 8 |

40. 3 |

|

其中:印度 |

59. 8 |

55. 5 |

53. 6 |

51. 3 |

49. 4 |

46. 6 |

44. 8 |

43. 9 |

41. 6 |

|

撒哈拉以南非洲 |

53. 7 |

56. 2 |

54. 8 |

57. 9 |

57. 1 |

58. 7 |

58. 2 |

55. 1 |

50. 9 |

|

发展中国家 |

51. 8 |

46. 6 |

41. 8 |

41. 6 |

39. 1 |

34. 4 |

33. 7 |

30. 6 |

25. 2 |

资料来源:Chen和Ravallion(2009a)。

(二)人类发展与人类贫困

自从20世纪60年代以来,越来越多的发展经济学家对基于收入(或消费)的贫困概念提出了质疑,并开始从基本需求、可行能力、生活质量、幸福度等更多元的视角来审视贫困的本质。

在Sen、ul Haq等一批经济学家的倡导和推动下,1990年联合国开发计划署(UNDP)推出了人类发展指数(Human Development Index,HDI),该指数涵盖了健康、教育、体面的生活水平这三个基本的维度,其值的区间为0~1,指数越高表明人类发展的成就越高。在指标选取上,人类发展指数以出生预期寿命作为反映国民健康能力的指标,以各教育阶段的综合入学率来反映知识和教育水平,以人均GDP来反映体面而有尊严的生活水平。这三个维度的权重各占三分之一,在指标计算时作了无量纲的标准化处理。自从1990年发布以来,人类发展指数已经成为最有影响的衡量国家(地区)发展水平的指数之一。

表4反映了世界上发达国家和新兴经济体1980年以来HDI变化趋势。从中我们可以看到,对于瑞典、日本、美国等发达国家,尽管HDI的相对位次可能有变化,但是在过去近三十年时间里一直保持稳定提高的态势。发展中国家、新兴市场国家(包括部分转型经济体)的人类发展成就存在不同的轨迹。中国、韩国和印度在1980年以后的HDI提高最为引人注目,分别提高了0.239、0.215和1.85。在欧洲的转型国家中,匈牙利的HDI保持了小幅但稳定的增长,而俄罗斯在1990年代一度遭遇了明显的挫折,但是近年来又有明显的回升,目前仍居于高人类发展国家行列。南非的HDI在1990年代也一度有所下降。南美洲的阿根廷和巴西也保持了小幅稳定的增长态势,目前均已进入高人类发展国家的行列。

表4:部分代表性国家的人类发展指数变化趋势(1980-2007)

|

|

1980 |

1985 |

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2007 |

|

瑞典 |

0. 885 |

0. 895 |

0. 906 |

0. 937 |

0. 954 |

0. 960 |

0. 963 |

|

日本 |

0. 887 |

0. 902 |

0. 918 |

0. 931 |

0. 943 |

0. 956 |

0. 960 |

|

美国 |

0. 894 |

0. 909 |

0. 923 |

0. 939 |

0. 949 |

0. 955 |

0. 956 |

|

韩国 |

0. 722 |

0. 760 |

0. 802 |

0. 837 |

0. 869 |

0. 927 |

0. 937 |

|

匈牙利 |

0. 802 |

0. 813 |

0. 812 |

0. 816 |

0. 844 |

0. 874 |

0. 879 |

|

阿根廷 |

0. 793 |

0. 797 |

0. 804 |

0. 824 |

- |

0. 855 |

0. 866 |

|

俄罗斯 |

- |

- |

0. 821 |

0. 777 |

- |

0. 804 |

0. 817 |

|

巴西 |

0. 685 |

0. 694 |

0. 710 |

0. 734 |

0. 790 |

0. 805 |

0. 813 |

|

中国 |

0. 533 |

0. 556 |

0. 608 |

0. 657 |

0. 719 |

0. 756 |

0. 772 |

|

南非 |

0. 658 |

0. 680 |

0. 698 |

- |

0. 688 |

0. 678 |

0. 683 |

|

印度 |

0. 427 |

0. 453 |

0. 489 |

0. 511 |

0. 556 |

0. 596 |

0. 612 |

资料来源:UNDP,《人类发展报告2009》。

1997年,联合国开发计划署在当年的《人类发展报告》中提出了人类贫困的概念,并设计了针对发展中国家的人类贫困指数(HPI-1)。翌年,又推出了针对工业化国家的人类贫困指数(HPI-2)。人类贫困指数的提出是对人类发展指数的一个重要的补充,它深刻地反映了在发展进程中社会中的贫困人群在基本能力和机会上所面临的剥夺状态。

HPI-1和HPI-2也包含了健康长寿、知识和体面生活这三个基本维度,但是两者在衡量贫困的具体标准上有所差异。HPI-1所考察的指标包括:出生时无法活到40岁的概率;成人文盲率;无法持续获得改良水源的人口百分比和相对年龄体重不足的儿童百分比。HPI-2所考察的指标包括:出生时无法活到60岁的概率;缺乏有效读写能力的成人百分比;低于贫困线的人口百分比;长期失业率。这两个指数的具体计算标准可以参见(UNDP,1997,1998)。需要指出的是,人类贫困指数的构建是基于宏观总体数据而非家庭的微观数据,这与传统的贫困指数构建有所区别。HPI-1和HPI-2的区间为0%~100%,其值越高,表明贫困程度越深。

表5反映了部分发达国家和发展中国家的贫困指数及其相对排名。从2001年至2007年,在工业七国加瑞典和澳大利亚这9个国家中,意大利、日本、法国的HPI-2有所上升,其中尤以意大利为甚,人类贫困程度在此期间增加1倍多。美国的HPI-2在此期间有所降低,但是其绝对水平仍比较高,在25个OECD国家中仅排在第22位。在发展中国家中,巴西、中国、南非和印度的HPI-1都有较大幅度的下降,但是南非和印度的HPI-1仍然达到巴西和中国的三倍。从表5还可以发现一些非常耐人思考的现象,那些HDI很高的国家,其HPI未必很低,典型的例子是美国。2007年,美国的人类发展指数在全世界排在第13位,但是其HPI-2排名在25个OECD国家中仅在第22位。与美国不同,虽然德国HDI的全球排名只在第22位,但是其HPI-2的排名在OECD国家中却排到第6位。这样一种明显的差异在一定程度上反映了不同国家的经济、社会和政治体系对于贫困和弱势人群的关注程度和优先次序。

表5:人类贫困指数及排名

|

|

2001年 |

2007年 |

2007HPI排名 |

2007HDI全球排名 |

|

OECD国家(HPI-2,在25个国家排名) |

||||

|

瑞典 |

6. 5 |

6. 0 |

1 |

7 |

|

日本 |

11. 1 |

11. 6 |

13 |

10 |

|

美国 |

15. 8 |

15. 2 |

22 |

13 |

|

加拿大 |

12. 2 |

11. 2 |

12 |

4 |

|

澳大利亚 |

12. 9 |

12. 0 |

14 |

2 |

|

英国 |

14. 8 |

14. 6 |

21 |

21 |

|

德国 |

10. 2 |

10. 1 |

6 |

22 |

|

法国 |

10. 8 |

11. 0 |

8 |

8 |

|

意大利 |

12. 2 |

29. 8 |

25 |

18 |

|

非OECD国家(HPI-1,在135个国家排名) |

||||

|

阿根廷 |

- |

3. 7 |

13 |

49 |

|

俄罗斯 |

- |

7. 4 |

32 |

71 |

|

巴西 |

11. 4 |

8. 6 |

43 |

75 |

|

中国 |

14. 2 |

7. 7 |

36 |

92 |

|

南非 |

31. 7 |

25. 4 |

85 |

129 |

|

印度 |

33. 1 |

28. 0 |

88 |

134 |

资料来源:UNDP《人类发展报告》(2003,2009)

(三)金融危机下的全球贫困状况

2008年,由美国次贷危机引发的全球金融危机迅速由金融部门波及实体经济,并由美国迅速波及全世界,成为自20世纪30年代以来全球范围最严重的金融与经济危机。这场经济危机不仅对于全球经济体系产生了重要的影响,也对全球贫困状况产生了深刻的影响。2010年初欧洲主权债务问题的爆发,表明这场危机至今仍未画上句号,危机对于全球贫困的影响还有待进一步的评估。

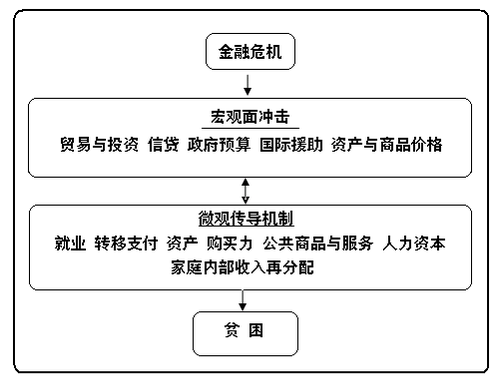

金融危机有可能会通过多种渠道影响贫困。金融危机会导致国际贸易和投资的萎缩、信贷紧缩、政府预算赤字增加、国际援助减少、资产价格下跌以及消费品价格上升(IMF,2009)。这些影响会进一步传导到个人和家庭,主要表现在几个方面(ODI,2009):(1)失业或就业质量下降;(2)公共或私人的转移支付减少;(3)资产价值缩水;(4)因为物价上涨造成的购买力下降;(5)公共服务数量减少;(6)人力资本投资下降(Ferreira,2008)。图1对这些传导机制进行了概括。

Chen和Ravallion(2009b)根据对100多个发展中国家的经济增长前景预测,在假定危机前后收入分配状况基本不变的情况下,预测了金融危机对世界贫困的影响。根据他们的测算,2009年因为危机导致的1.25美元贫困线以下的人口将额外增加5300万,2美元贫困线以下的人口额外增加6400万。预计到2010年,金融危机将使1.25美元和2美元贫困线下的额外贫困人口累计分别增加7300万和9100万。不过他们认为,虽然有经济危机的影响,2009年和2010年世界贫困总人口仍将会小幅减少,世界1.25美元贫困线下人口比例将从2008年危机前的21%下降到2010年的18%(10.4亿人)。此外,据英国国际发展部的估计,按照1.25美元的贫困标准,由于金融危机的影响,到2010年底全世界将有额外的9000万人坠入贫困。

三、 贫困的若干影响因素

影响贫困的因素有很多。资源禀赋不足、市场失灵、政府公共服务不足、扶贫政策本身的逆向激励等都会导致贫困的发生。此外,在宏观层面上,经济增长和收入分配、贸易自由化、气候变化、产业结构、城市化水平等也会影响一个社会的贫困水平和变化趋势。在这一部分,我们主要讨论经济增长、贸易、气候变化对贫困的影响。

(一)经济增长、收入分配与贫困

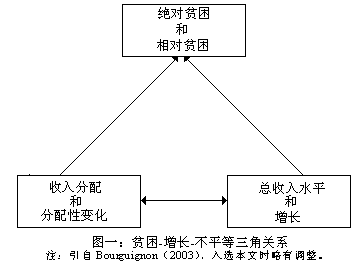

经济增长、收入分配与贫困之间的关系长期以来是学术研究和政策讨论的焦点。人均收入的增长意味着物质财富总量的增加,这将为一国(地区)居民普遍获得更高的经济福利提供机会,处于贫困线以下的人数有可能下降,贫困缺口有可能减少,但经济增长和减贫之间的这一关系并不是必然的,还要取决于收入在人群中的分配情况(Bourguignon,2003;Adams和Page,2003)。Bourguignon(2003)认为,经济增长、收入分配与贫困之间的关系可以用下图进行总结:

根据图一,我们可以把经济增长与收入分配影响贫困的可能机制概括为如下四个方面:即经济增长直接影响贫困;经济增长通过影响收入分配间接影响贫困;收入分配直接影响贫困;收入分配通过影响经济增长来间接影响贫困。在本文,我们重点关注经济增长和收入分配对贫困的直接影响。

(1)经济增长直接影响贫困。Ravallion和Chen(1997)考察了人均收入与贫困率变化之间的关系,发现人均收入的增加(减少)与贫困率的增加(减少)之间存在显著的负关联。Dollar和Kraay(2002)利用世界银行的跨国数据分析了相对贫困(以收入最低的20%人口的平均收入表示)与总平均收入之间的关系,发现总平均收入的增加对贫困人口平均收入的增加有显著的促进作用。

但是,贫困减少对经济增长的反应程度在不同的地区之间存在差异。Besley和Burgess(2003)利用世界银行跨国数据,估计了不同地区的国家中贫困对人均国民收入的弹性(没有控制收入分配因素的影响)。从历史数据看,东欧和中亚国家经济增长对减贫的促进作用最显著,弹性系数达到了-1.14,而撒哈拉以南非洲国家的弹性系数只有-0.49。虽然这一估计模型是高度简化的,其结果也是展示性的,但是它仍然可以说明经济增长的确有助于贫困的减少,但是在同样的增长-贫困弹性下,仅仅依靠收入增长无法实现到2015年把全球贫困人口减少一半的目标。

增长对减贫的影响在城乡之间也存在差异。Ali和Thorbecke(1998)对16个撒哈拉以南非洲国家的实证研究表明,与城市贫困相比,农村贫困对增长的变化有着更高的敏感性。在设计扶贫政策时,这种差异值得我们关注。

(2)收入分配直接影响贫困。收入分配对贫困的影响是直接的,即使在同等平均收入情况下,更不平等的收入分配往往意味着低收入群体占有更少的财富,从而使贫困状况恶化。Besley和Burgess(2003)估计了以收入方差衡量的收入不平等对贫困发生率的影响(在控制了人均收入变量的影响之后),结果表明,收入分配不平等对减贫有显著的负作用,但是这种负作用存在很大的地区差异,以拉丁美洲地区最高,以东欧和中亚地区最低。Ali和Thorbecke(1999)对16个撒哈拉以南国家的研究则发现城市和农村的贫困对收入不平等的变化有不同的反应,城市的贫困对收入分配有着更高的敏感度。这两个研究表明,收入分配对贫困的影响在不同的地区和部门存在差异。

对总体经济增长如何在具有不同初始收入(支出)的个人(家庭)之间进行分配的考虑引起了人们对“利贫增长(pro-poor growth)”的讨论,并成为当前政策讨论的热点(UNDP,2005)。Ravallion和Chen(2003)比较了中国20世纪90年代不同阶段的经济增长的利贫程度,发现中国在1993-1996这一阶段的增长比其他阶段具有更显著的利贫性质。Kraay(2006)通过分解贫困指数,提出了经济增长减少贫困的三种可能来源:(a)具有较高的平均收入增长率;(b)贫困对平均收入增长的敏感性更高;(c)减贫型的相对收入增长(poverty-reducing pattern growth in relative income)。通过对贫困变化进行分解分析,发现(a)类型的增长解释了大部分的贫困变动,(c)类型的增长解释了其余的变动,而(b)类型增长的影响不显著。

(二)贸易自由化与贫困

全球化是当前世界经济的基本特征,然而有关贸易自由化对穷人和贫困的影响的争论在最近二十年来不仅没有停息,反而日趋激烈。大多数经济学家倾向于认为,自由贸易在长期将有助于经济增长并减少贫困;然而也有不少人担心发展中国家的贸易自由化在短期会使这些国家穷人的利益受到进一步损害,并且即使在长期,成功的自由贸易制度也有可能使一部分人陷于贫困状态。

发展中国家的自由贸易有可能通过如下几个渠道影响贫困(Winters等,2004):(a)经济增长和宏观经济稳定性渠道,即自由贸易是否促进经济增长(进而减少贫困)、是否增加生产率以及是否影响宏观经济的稳定性等三个方面;(b)市场和家庭渠道,即贸易开放引起的价格变化如何传递到贫困家庭;贸易开放是破坏了市场还是创造了市场;穷人如何作出反应;贸易自由化是否增加了脆弱性等;(c)就业与工资渠道,即自由贸易是否增加工人的工资以及是否增加就业机会、由自由贸易引起的转型性失业是否主要集中在穷人身上;(d)政府收支渠道,即自由贸易是否减少了政府的财政收入,以及政府财政收入的减少是否损害了穷人的利益。在这一部分,我们只关注贸易开放是否能够通过经济增长和促进就业来减少贫困,这并不意味着贸易对贫困的其他影响渠道是无足轻重的。

(1)经济增长渠道。在理论上,自由贸易可能通过提高生产率、促进竞争、加速技术扩散等渠道促进经济增长,而经济增长又能促进贫困的减少。然而,即使贸易对增长的作用是正向的,这种增长能否自动地改善穷人的处境很大程度上取决于收入是如何分配的(见前文的讨论)。Dollar和Kraay(2002)、Dollar(2004)的跨国样本研究虽然在总体上支持“平均收入增长会带来穷人收入提高”的结论,但是就个别国家的案例而言,收入增长对减贫的正面影响很可能被收入不平等的负面影响所抵消。基于产业和部门的研究表明,不同的部门和行业的从业者在贸易自由化过程中并没有得到相同程度的好处;即使是在短期的,贸易自由化引起的不平等也值得我们重视(Winters等,2004)。

(2)就业渠道。在经典的贸易理论中,基于比较优势的贸易自由化有助于促进发展中国家在劳动密集型产品的出口,专业化分工将扩大低劳动技能者的就业机会,提高工资水平,从而起到减少贫困的作用。但是,如果发展中国家的劳动力是“无限供给”的话,那么贸易开放对工资水平可能没有实质性的影响,其影响有可能只反映在就业的调整上(Winters等,2004)。现实中的劳动力供给曲线有可能介于垂直和水平两种状态之间,但是分析贸易自由化如何通过就业渠道影响贫困还需要考虑更多的因素,如长期冲击和短期冲击的差异、非贸易商品及其价格、劳动力在正规部门和非正规部门的分配、要素市场的完善程度、工资水平与贫困线的相对关系等等(Winters,2002)。Krueger(1983)较早对贸易与就业的关系进行了分析,她的案例研究发现发展中国家的制造业的确具有劳动密集型特征,但是自由贸易政策对就业的影响是非常微小的。Currie和Harrison(1997)、Revenga(1997)等分别对摩洛哥和墨西哥的分析也没有发现自由贸易(政策)对扩大就业有显著的促进作用。而Milner和Wright(1998)对毛里求斯的分析则发现贸易自由化在长期对出口部门扩大就业和提高工资水平具有促进作用。

在研究贸易自由化对贫困的影响时,有几点值得注意:首先,贸易自由化本身是一个多维度的概念,因此在研究时只选择单一指标(如外贸依存度、关税率等),可能无法充分反映贸易自由化的内涵,对使用单一指标得出的结论要有所保留(Winters等,2004;Roderiguez和Rodrik,2001);其次,在考虑对贫困的影响时,需要区别对特定人群的贫困和一个地区的总体贫困的影响。如果我们的目标是考察贸易自由化对一个地区总体贫困的影响,那么仅仅着眼于某个部门无助于得出正确的判断,此时,包含多个部门和市场的一般均衡模型是必要的(McCulloch等,2001;Reimer,2002);第三,必须要考虑不同的影响机制之间的相互作用,譬如,贸易自由化可能会提高劳动生产率,但有可能因此带来劳动力需求的下降和就业的减少,因此,贸易自由化的贫困影响应该是各种机制产生的效应的加总;第四,区分长期和短期的影响,尽管在长期贸易的减贫作用可能是正的,我们也有必要对那些在短期遭受不利冲击的人群予以特别关注;第五,跨国的计量分析固然能够得出一些有价值的结论,但是在探索贸易自由化对贫困的影响机制时,基于国别的案例分析可能更能提供启示,国别制度背景和初始条件需要被充分考虑(Reimer,2002;Winters等,2004)。

(三)气候变化与贫困

气候变化指的是“在自然气候变化之外由人类活动直接或间接地改变全球大气组成所导致的气候改变”(《联合国气候变化框架公约》,1992)。气候变化主要表现为三个方面:气候暖化(global warming)、酸雨、臭氧层破坏,其中气候暖化已经成为一个威胁全人类发展进程的迫切问题,本文对气候变化与贫困关系的讨论主要也围绕着气候暖化展开。

气候变化常常是导致干旱、洪水、风暴以及其他许多极端气候灾害的直接原因,这些灾害可能会从多方面对贫困造成影响(UNDP,2008):

(1)“事前”生产力损失。气候变化造成的不确定的极端气候,是贫困人口生产生活风险的主要来源之一,而由于穷人普遍缺乏抵御风险所需要的资源,并且往往不能被正规的保险体系所覆盖,这将迫使穷人放弃那些正常意义上的“高风险、高回报”的投资,从而造成生产力的损失。1990年代针对印度村庄的研究发现,即使是降雨时间的轻微变化也可能使四分之一最贫穷的农民的农田收益减少三分之一,而它对四分之一最富裕的农民的影响则可忽略不计。面对高风险,贫穷农民容易过于谨慎:其生产决定导致平均收益比有保险的风险环境下的收益低三分之一。

(2)早期应对成本。在气候灾害的影响开始显现但尚未完全显现的时候,穷人就不得不采取一些极端的应对措施来维持生存,这些极端的应对措施往往包含非常高的机会成本。穷人采取这些极端措施不是因为缺乏远见和理性,往往是因为保障体系的缺乏或者社会中危机响应系统反应迟缓所致。

(3)实物资产损失。极端的气候灾难会直接造成资产损失,如洪水和风暴造成房屋和生产工具的破损、畜力的损失。此外,当气候灾难变得严重时,穷人往往不得不采取低价处理资产的方式来保障基本生活,这也导致资产的损失。需要指出的是,穷人的资产积累速度往往较富人缓慢得多,因此哪怕是看起来价值很小的资产损失,对穷人的打击可能都非常沉重。这些资产的损失还会造成穷人无法利用这些资产作抵押以获得信贷,其影响可能在很长时间都难以消弭。

(4)人力资本损失。极端气候灾害会对贫困人口的健康和劳动力带来直接的威胁。1998至2000年期间,墨西哥中部的一些地区由于气候灾害导致五岁以下儿童生病的机率明显增加,其中由干旱引起的疾病的概率增加了16%,洪水引起的疾病的概率增加了41%(UNDP,2008)。气候变化还会通过造成食物供应的短缺导致儿童和成人的营养不良。此外,在危机期间,家庭不得不在对儿童的人力资本进行投资和维持家庭生活水平之间进行痛苦的权衡,许多儿童不得不临时性或者长期地离开教室,过早地进入劳动力市场,而缺乏必要的教育和技能训练将会对这些儿童一生的发展都造成制约,导致贫困的代际传递。

四、 国际扶贫政策实践

世界各国直接瞄准扶贫的政策措施纷繁浩杂,本文不一一对之进行回顾和评述,而主要关注部分较为主流或具有创新性的扶贫政策,包括公共基础设施建设、人力资本投资、小额信贷、社会安全网建设、参与式发展等方面的政策安排。

(一)公共基础设施建设

公共基础设施建设对农业生产、经济增长和减贫的重要性被广为强调。从发展中国家的经验来看,公共基础设施建设(特别是在贫困地区)对穷人的影响主要包括如下几个方面:(1)公路、水利、电力、通信等基础设施的建设将增加贫困人群进入市场和开展贸易的机会,节省交易成本(Binswanger等,1993;Limao和Venables,1999);(2)基础设施的改善将促进生产率的提高,降低生产风险,同时促进非农产业的发展,扩展就业机会(Kandker,1989; Fan和Rao,2002;);(3)公共基础设施建设将直接为穷人提供工作机会,增加经济收入(如以工代赈)(朱玲等,1994;张新伟,2000);(4)基础设施的改善将扩展穷人获得教育和卫生保健的机会,从而增加其人力资本;(5)基础设施的改善有助于使穷人获得更多非经济性的福利,如促进性别平等、增加社会流动性、改变生活方式等(van de Walle,2002)。

不少研究直接估计了基础设施状况对减贫的影响。Kwon(2001)对印度尼西亚21个省1976-1996年减贫决定因素的分析表明,具有更充分的道路服务的省份更有可能获得更好的灌溉服务和有更高的作物产出,这些省份的居民也拥有更多的非农工作机会;计量结果表明,道路建设对减贫有着非常显著的影响。Dercon和Krishnan(1998)使用埃塞俄比亚的家庭调查数据,分析了该国1989、1994、1995贫困变动的影响因素,结果表明,能够获得更好道路服务的人口组有更低的贫困水平,并且其贫困水平随季节变化的波动程度也更小。Fan和Chan-Kang(2005)对中国道路建设的减贫影响进行了评估,发现西北地区和东北地区的道路建设对减少城市贫困有着最显著的作用,西北地区和西南地区的道路建设对减少农村的贫困有着最显著的作用。他们对不同地区道路建设的减贫(包括城市和农村)边际回报的分析为确定未来交通基础设施建设的投资方向提供了有益的借鉴。

但是,基础设施建设并非对所有的穷人都有同样的影响:首先,一些大型的工程建设会使一些农民失去土地,或者进行迁徙,有可能会导致经济福利的损失(Songco,2002);其次,即使在同一个社区中,不同的人对这些公共基础设施的利用能力和实际利用程度是不一样的,基础设施改善带来的农业现代化和非农产业发展可能会导致经济不平等的增加,这有可能会减低甚至抵消其通过收入增长渠道对减贫所起的正面作用(Fan和Chan-Kang,2005);第三,基础设施能否对穷人产生预期的影响,还取决于一系列配套条件。譬如,交通基础设施建设作用的发挥,在很大程度上取决于教育、电力等其他方面的基础设施投资(Escobal,2001)。

(二)人力资本投资

人力资本对个人(家庭)的收入提高和国家经济增长具有显著的促进作用,这已经成为理论界和政策界的一个共识。扩大对教育和健康的投资,特别是针对贫困人群的投资,已经成为国际反贫困政策的一个重点。

1.基础教育政策

在教育投资中,基础教育投资被认为具有优先权。不少经验研究证明,在发展中国家,对落后地区进行教育投资、对基础教育投资、对妇女的教育投资通常能够获得更高的收益回报率(World Bank,1995;Sen,1999)。因此,扩大基础教育投资成为主流的减贫政策安排之一。家庭的直接教育成本——学费——被认为是影响入学率的关键因素,因此对基础教育进行补贴、实行低收费甚至免费的基础教育成为这一领域的政策热点。

Avenstrup等(2004)回顾了肯尼亚、马拉维、莱索托和乌干达的免费基础教育实施情况,这些政策实施促使入学率和入学人数剧增。入学人数和入学率的增加对穷人有积极的影响,比如,在乌干达,最穷阶层的入学率和最富有阶层的入学率几乎持平。此外,普及基础教育还被认为有助于扩大公众参与和分权。这些将有助于使穷人摆脱贫困。这四个国家的实践表明,即使在比较贫穷的国家,实行免费基础教育也是可能的,但是如何使这样的政策具有可持续性、如何解决高辍学率、如何保证教育质量等一系列后续问题,还需要更多的研究和政策创新。

2.健康

健康是能力贫困的一个重要维度,也是导致收入贫困的重要原因之一。在发展中国家,通过有效的政策设计扩大基础医疗保健服务供给,被认为是提高居民健康结果、增加人力资本积累和减少贫困的基本手段。与城市居民相比,发展中国家的农村居民在经济上和社会福利上尤其处于更不利的地位。如何通过制度创新,动员有限的资源以增加对农民的基础医疗保健服务,更是一个被高度关注的课题。在这一部分,我们重点介绍伊朗和中国农村基础医疗保健两项政策实践,以便进行比较分析。

伊朗的基础医疗保健制度(primary health care system)旨在增加(偏远)农村地区居民的医疗保健服务获得,减少城乡之间在医疗保健上的差距。该制度由三个基本组成部分:(a)在偏远地区和人口稀少地区建立卫生室(health house),(b)为卫生室配备医务工(health worker);(c)建立一个简单但具有良好一体化特征的卫生信息系统。卫生室的主要任务包括:记录和搜集卫生数据,公共健康教育和促进社区参与,产前、产中和产后护理,家庭计划服务,免疫和疾病控制等。乡村医疗网络层级中的二级和三级机构为医务室提供后备支持。农村基础医疗保健制度的实施对伊朗农村居民健康状况的改善起到了很大的作用,婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率等健康指标改善幅度明显大于同期城市的改善幅度,在其他免疫和药品使用上,许多指标均与城市地区持平甚至表现得更好(Mehryar,2004)。1970年,伊朗的婴儿死亡率高达122‰,到2000年下降为36‰;同期5岁以下儿童的死亡率从191‰下降到44‰(UNDP,2002)。伊朗的经验表明,即使在相对贫穷的国家和非常有限的资源条件下,如果政府能够做出可信的政治承诺,并辅以有效的制度创新(包括资源配置上的分权和协调、目标导向、人员的训练和监管等),还是能够实现普遍的基础医疗保健服务供给的。

中国的农村合作医疗制度初次形成于20世纪60年代,后至80年代全面解体,期间曾经在普及农村基础医疗保健服务上发挥了重要作用,在国际上引起高度关注。在该制度下,村卫生员(赤脚医生)的报酬通过记工分的形式从生产队领取,村民看病用药的药费按成本收取现金,使农村居民能够普遍获得廉价的医疗服务。在该制度实行期间,中国农村的的婴儿死亡率和人均预期寿命等健康指标都大大得到了改善(朱玲,2000),中国因此被国际社会认为是在低收入水平下通过公共支持实现健康发展的典范(Dreze and Sen,1989)。

2003年以来,中国政府重新在农村地区推行“新型合作医疗制度”,截止2009年底,全国有2716个县(区、市)开展了新型农村合作医疗,参合人口数达8.33亿人,参合率为94.0%。2009年度筹资总额达944.4亿元,人均筹资113.4元;全国新农合基金支出922.9亿元,受益7.6亿人次,其中:住院补偿0.6亿人次,门诊补偿6.7亿人次。“新农合”的普及对于减轻农民的医疗支出负担、提高农村居民的健康起到了积极作用(卫生部,2010)。但“新型合作医疗制度”在实施过程中也暴露了不少问题,如政策执行的支持力度不足;财政分权引起的资金保障弱化;组织管理成本过高;模式选择单一,缺乏弹性;医疗服务机构过渡市场化等。这些问题对这一制度的可持续性以及对农民能够得到的实际好处造成了影响(顾昕和方黎明,2004;贾康和张立诚,2005)。

(三)小额信贷

在发展中国家,由于受信息、交易成本、垄断以及不合理的政府干预等因素的影响,正规金融市场的发展受到严重的抑制;而中小企业和居民家庭(特别是在农村地区)也因为缺乏有效的抵押品和担保,加上经济活动中的不确定性,无法获得充分的正规金融服务,资本积累缓慢(包括物质资本和人力资本)(McKinnon,1973;Morduch,1999)。为了缓解正规金融供给不足的局面,从20世纪50、60年代开始,政府试图通过金融机构扩张、强制性的贷款安排、限制存贷款利率等手段来进行干预。

经过20-30年的实践,这些干预在一定程度上收到了效果,如正规金融机构的网络得到了扩展、对中小企业和农户的贷款迅速增加,农村金融市场的利率在总体上有所降低,但是也产生了许多问题,如严重的不良贷款、政府和金融机构之间的多重道德风险问题、贷款对象不能有效瞄准等(Aleem,1990;)。到20世纪80年代,正当理论界普遍对通过上述干预手段实现发展和减贫的前景感到悲观时,小额信贷(microfinance)的兴起和被“发现”似乎为金融干预政策的未来投下了一缕曙光。

以孟加拉国的Grameen Bank(GB)、印度尼西亚的Bank Rakyat Idonesia Unit Desa(BRI)和Badan Kredit Desa(BKD)、玻利维亚的BancoSol和拉丁美洲的FINCA Village Bank(FVB)为代表的小额信贷机构,从一开始就显示了与传统正规金融机构不同的特征:(1)就功能定位而言,不少小额信贷机构(如GB和BKD)除提供金融服务外,还提供多种类型的社会服务(如扩大参与、促进女性赋权、扶贫、法律援助等);(2)就服务群体而言,大多数小额信贷机构以那些被正规银行排除在外的人群为贷款对象;(3)就贷款规模和还款期限而言,大多数小额信贷机构的规模都比较小,期限较短;(4)就贷款风险控制技术而言,同伴选择(peer selection)、同伴监督(peer monitoring)、动态激励机制、以社会资本为基础的抵押替代等创新性机制被广泛地应用。除此之外,小额信贷还存在其它方面的与众不同之处,如创新性存款机制安排,主张商业化可持续运作等,这些对传统的金融理念和扶贫理念也都是重要的突破。

在最近20多年来,GB、BRI、BancoSol、FVB等主流小额信贷机构得到了迅猛的发展。如今,GB已经拥有了超过320万的贷款客户(其中95%是妇女),有1178家分支机构为4万1千多个村庄提供服务,并拥有超过30亿美元的资产(Mainsah等,2004)。统计数据表明,BRI目前为将近3千万的客户提供了存款服务,为310万客户提供贷款服务(Maurer,2004)。这些操作模式不迅速地在发展中国家,甚至在发达国家得到了传播和复制(Colin,1999),甚至连传统的金融机构也开始借鉴小额信贷的操作模式,国际捐赠机构也开始对小额信贷纷纷慷慨解囊(Morduch,1999)。

Khandker(1998)、Pitt和Khandker(1998)利用BIDS(Bangladesh Institute Development Studies)和世界银行的联合调查数据,对小额信贷的影响进行了较为严格的检验,结果表明,小额信贷项目有助于促进穷人的消费平滑和资产积累,此外还有助于促进穷人的人力资本积累,并有助于提高妇女的福利。此外,Khandker(1998)的研究还证实了小额信贷对减贫的长期影响,尽管这种影响在总量上不是很明显。Iqabl(2004)对埃及经验的分析表明,在不同的调研样本中,小额信贷接受者的经济状况是否得到改善存在着很大的差异,有研究表明,小额信贷在向脆弱性群体提供服务时缺乏效率,而在为具有创业精神的穷人提供服务时具有较高的效率。

这些研究表明,与传统的金融机构相比,小额信贷在向相对贫困的人群提供服务上是比较成功的,但对那些贫困程度较深的人群的覆盖和产生的影响可能是有限的,对于这部分人群,仅仅通过提供小额信贷可能无法在根本上解决其贫困问题。此外,考虑到生产投资一般具有一定的规模经济要求,而在小额信贷中,较穷的人的贷款只有平均贷款规模的1/4左右,这也有可能限制了小额信贷的减贫影响。

(四)社会安全网

所谓社会安全网,指的是专门针对那些对贫困和受脆弱冲击的人群实施的、属非缴费(non-contributory)性质的转移支付计划和政策安排,有时也被称为社会救济和社会福利计划。一般的社会安全网包括现金转移支付(有条件和无条件的)、相关食品计划、价格和其他补贴、公共劳务等,有时还包括保证获得基础公共服务(如医疗保健、教育和电力设施)等。社会安全网的基本功能有两方面:一是通过收入再分配,帮助个人和家庭克服短期贫困;二是帮助个人、家庭和社会克服风险,减轻短期冲击对生活、生产和社会政策安排的影响,使之保持平稳。因此,社会安全网是直接以贫困(或者有可能陷入贫困)的人群为瞄准对象的。社会安全网包含的内容繁多,我们很难在这里进行全面的回顾,但是,“有条件的现金转移支付(conditional cash transfer,CCT)作为一项创新性的制度安排,被国际学术界和政策制定者高度关注,值得我们重视和借鉴。

CCT是一种旨在通过货币和实物补助来减少贫困,并要求贫困家庭的成人参与劳动以及对下一代进行人力资本投资来降低家庭在未来堕入贫困的可能性的政策安排。一般的,一旦选定了目标家庭,其补助金额不随家庭成员劳动投入和收入水平而变化,而在传统的补助政策中,家庭收到的补助金额往往随其收入水平的提高而减少,使家庭中的成人产生逆向的激励(降低劳动投入以获得高水平的补助)(Soufias和di Maro,2006)。在现有的政策实践中,墨西哥的PROGRESA、巴西的Bolsa Escola和厄瓜多尔的Bono de Desarrollo Humano (BDH)是比较具有代表性的CCT项目。

墨西哥的PROGRESA是一项针对贫困农村地区的有关教育、健康和营养的大型CCT项目,是同类项目中运行得比较成功的,并且拥有完备的记录,因此被广为研究。成年人的劳动参与是CCT项目能否取得成功的关键。Skoufias和di Maro(2006)研究了PROGRESA计划对家庭成年人劳动力供给的影响,基于面板数据的分析表明,PROGRESA计划对成年人的劳动力参与在长期没有负面影响,并且没有出现因为有外部援助而减少劳动力供给的现象,这与一般的经济行为模型预期相反。此外,Skoufias和di Maro(2006)还发现,PROGRESA计划的实施显著地减少了家庭贫困,这种显著性对不同标准的贫困线都是稳健的。

Gertler(2004)研究了PROGRESA计划对农村地区儿童健康的影响,逻辑对数回归结果表明,PROGRESA的实施显著降低了儿童的发病率,新生儿的发病概率比对照组要低25.3%,经历两年政策干预的 0-35个月的儿童的发病率比对照组的家庭低39.5%,此外,儿童患贫血和低身高的概率也大大降低。不过作者指出,儿童健康和营养状况的改善可能仅仅是大规模现金补贴的结果,而不一定是健康行为改变的结果,因此在解释结果时还需要保持审慎。此外Behrman和Sengupta(2005)和Schultz(2004)的研究均表明,参与PROGRESA对促进儿童入学率有非常显著的作用。

Bourguignon等(2003)分析了巴西的Bolsa Escola计划对劳动力供给、儿童入学率和贫困的影响,发现Bolsa Escola对巴西10-15的儿童的入学有显著的促进作用。但是Bolsa Escola的实施对现期贫困和不平等的影响非常微弱。Schady和Araujo(2006)分析了厄瓜多尔Bono de Desarrollo Humano(BDH)项目对儿童教育的影响,也发现该项目对提高儿童入学率有非常显著的促进作用。

就我们介绍的案例来看,这些CCT项目的影响在总体上是积极的。这些CCT项目有几个方面的经验值得我们关注:首先,有比较合理的劳动投入激励机制;其次,兼顾短期和长期的减贫目标;第三,有比较科学规范的瞄准和定位;第四,有相对完备的信息系统,为后续的研究和计划的改进奠定了基础。

(五)参与式发展政策

现行国际扶贫政策对扩大参与的强调反映在各个层次上:从一个国家(地区)减贫战略报告(PRSP)的制定,到社区公共发展规划的设计,到个人层面的参与式贫困评估(participatory poverty assessment,PPA)。

参与式发展的合理性表现在多个方面:首先,通过参与式发展,可以使穷人更有机会表达自身的利益诉求,从而有利于定位目标人群,并制定针对性的政策安排,使穷人能够更多地分享发展成果(Karl,2000;UNESC,2005);其次,参与式发展不仅是挖掘穷人需求信息的过程,更是一个穷人表现自身创造力,从而有利于政策创新,提高减贫项目的有效性、效率、可持续性以及政府的责任性(Pretty等,1995);第三,穷人通过参与式发展可以培养自身能力和独立性,从而有助于实现可持续的脱贫(Beresford和Hoban,2005);第四,出于主体性的要求,穷人不仅仅作为发展的被动受益者,而且应该参与到发展的过程中来(Sen,1999)。

Turk(2001)对越南参与式贫困评估实践经验的回顾表明,参与式贫困评估对改变中央和地方政府的政策形成过程和方向、完善扶贫项目的设计、监督和评估产生了积极的影响。这些政策的实施也使贫困居民的经济福利得到了改善。在一项由亚洲开发银行资助的位于中国贵州纳雍县的参与式贫困评估项目中,发现社区居民对贫困状况的估计、贫困的成因以及缓解贫苦所需要的政策安排与地方政府通常所认为的存在很多差距,参与式贫困评估因此有助于弥补地方政府的政策认识和贫困居民实际需要之间的差距,从而使扶贫政策变的得更有需求导向性。

社区公共资源对穷人福利的影响比对富人的要大,改善社区公共资源(如森林、水资源等)的管理有助于减少贫困。一项来自印度Madhya Pradesh联合森林管理(Joint Forestry Management)实践表明,通过在林业部门和森林使用者之间分享有关林地的产出、责任、控制和决策权,使林地的相关利益者有激励去对林地进行有节制的开发,收到了明显的效果。另一项有关尼泊尔的森林资源管理也表明,参与式管理模式对森林资源保护所起的效果优于自上而下的管理体制。Kumar(2002)对印度Jharkhand的联合森林管理的研究表明,虽然穷人也参与到这类发展计划中,但是这些计划更多地反映了非穷人的偏好,而穷人则长期出于不利的地位。他认为,要使这类计划能够对穷人脱贫有更大的帮助,需要再建立一些针对穷人的补偿机制。

但是,就参与式方法(participation approach)的实际操作来看,也存在一些迫切需要解决的问题。首先,对发展援助机构而言,如何深化对“赋权”和“参于”的理解,认识它们的复杂性、力量和不足,是当前面临的一个重要挑战(Oakley和Clayton,2000)。Botchway(2001)对一项加拿大-加纳联合资助的农村发展计划的分析表明,该计划由于不能使穷人对自身需求的有限性进行有效界定,导致穷人无法从经济社会环境的重组中得到收益;其次,在参与式方法的应用中,政治、社会和经济制度背景需要被郑重考虑。在一项关于喀麦隆的参与式小额信贷计划中,Mayoux(2001)发现,尽管通过扩大参与改善了女性赋权,但是当地家庭和亲缘团体中的等级制度严重制约了她们合理使用储蓄和贷款的能力。因此,高水平或实质性的参与需要一定的政治、经济和社会基础;第三,参与本身是一个多维度和多层次的概念,在某些时候,过高的参与要求反而有可能带来更高的操作成本,而在另一些时候,简单的参与无助于对穷人脱贫产生实质性的影响。因此,如何根据地方文化制度背景、穷人自身的特征及其所面临的问题制定成本有效的参与战略,是值得未来探讨的重要课题(Sunderlin,2006);第四,尽管扩大参与在有关扶贫和社区发展的项目中被高度强调,大多数的研究都只限于案例描述,有关参与对穷人生存状况实际影响的基于严格计量基础上的评估却很少,这是一个很大的不足。

五、 结语

发展和贫困是一枚硬币的两面。减少贫困尽管不是发展的全部内容,但也是发展的应有之义。在过去三十年里,国际社会在消除贫困上取得了积极的进展。按1.25美元的贫困标准测算,发展中国家的贫困人口从1981年的18.96亿降低到2005年的13.76亿。2008年爆发的国际金融与经济危机虽然在一定程度上延滞了国际反贫困的进程,但是预计2010年世界1.25美元贫困线以下的人口较之危机前还是有小幅的下降。

虽然国际反贫困的成就是巨大的,但是反贫困的进程在不同的国家和地区却表现得很不平衡。以中国为代表的东亚与太平洋地区过去30年在减少贫困人口的绝对数量和比例上都表现得非常出色,但是撒哈拉以南非洲的贫困人口比例下降得却很缓慢,在某些年份甚至有所退步。这种巨大的反差值得深入分析和总结。中国反贫困的巨大成就在很大程度上得益于改革开放以来经济持续快速的增长,以及在公共基础设施、人力资本投资上的积极进展,这些经验值得在国际上进一步推广。同时,中国自身的反贫困政策也需要继续从世界其他国家和地区借鉴经验与教训,包括如何提高贫困人口在发展中的参与程度,如何为偏远落后的农村地区提供成本适宜而且高效率的金融服务,如何进一步创新制度设计促进教育和健康方面的人力资本投资,等等。

对部分工业化国家和发展中国家消除贫困的成就的比较表明,人类发展与人类贫困之间并不是机械地对应。美国的人类发展水平排名要远远超出德国,但是后者在消除人类贫困上却要出色得多。这种“高发展,高贫困”的发展模式值得我们警示,在追求总体的发展过程中,必须对社会中弱势的群体加以特别的关注和支持。

贫困是一系列经济、社会、政治和自然因素综合影响的结果。对国际经验的回顾表明,在经济增长向减少贫困的转化过程中,增长的成果如何在社会群体中进行分配是非常重要的。贸易的全球化从长远来看为减少贫困提供了契机,但是在短期和对部分产业和群体来说,不是所有人都能从经济的全球化过程中平等地获得好处。气候变化日益成为全球可持续发展的巨大挑战。虽然发展中国家和穷人不是当前温室气体排放的最主要贡献者,但是由于缺乏必要的资源和无法被社会保障体系所有效覆盖,发展中国家和穷人在气候变化中尤其脆弱,并且不对称地为气候变化造成的恶果埋单。国家和人群之间如何公平地分担减少温室气体排放的责任和义务,如何从承担了本不该由自己承担的负担中得到适当的补偿,是未来需要进一步深入研究的课题。

参考文献:

1. Adams, Jr., R.H. and Page, J. (2003): “Poverty, inequality and growth in selected middle east and North Africa Countries, 1980-2000”, World Development, 31(12): 2027-2048.

2. Aleem, I.(1990): “Imperfect information, screening and the costs of informal lending: A study of rural credit markets in Pakistan”, The World Bank Economic Review,4(3), 329-349.

3. Ali, A.A.G. and Thorbecke, E. (1998): “Poverty in sub-Saharan African: Magnitude and Characteristics”, AERC. Nairobi.

4. Avenstrup, R.; Liang, X.; Nellemann, S. (2004): “Kenya, Lesotho, Malawi and Uganda: Universal Primary Education and Poverty Reduction” Scaling Up Poverty Reduction: A Global Learning Process and Conference Shanghai, May 25-27, 2004.

5. Behrman,J., Sengupta, P. and Todd, P. (2005): “Progressing through PROGRESA: Am impact assessment of a school subsidy experiment in rural Mexico”, Economic Development and Culture Change. 54: 237-275.

6. Beresford, P. and Hoban, M. (2005): “Participation in anti-poverty and regeneration work and research”, Report of Joseph Rowntree Foundation.

7. Besley, T. and Burgess, R. (2000): “Land reform, poverty reduction, and growth: Evidence from India”, Quarterly Journal of Economics, 115(2): 389-430

8. Binswanger, H., Khandker, S., and Rosenzweig, M. (1993). How infrastructure and .nancial institutions affect agricultural output and investment in India. Journal of Development Economics, 41(2): 337–366.

9. Botchway, K. (2001): “Paradox of Empowerment: Reflections on a case study from Northern Ghana”, World Development. 29(1): 135-153.

10. Bourguignon, F.; Ferreira, F.H. and Leite, P.H. (2003): Conditional Cash Transfers, Schooling and Child Labor: Micro-Simulating Bolsa Escola”, Working Paper.

11. Bourguignon, F. J. (2003): “The poverty-growth-inequality triangle”, Paper prepared for a conference on poverty, inequality and growth. Agence Francaise de Developpement /EU development Network, Paris, November 13, 2003.Chen, S. & Ravallion, M. (2009a): “The Developing World Is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty”, World Bank Policy Research Working Paper 4703.

12. Chen, S. and Ravallion, M. (2009b) ‘The impact of the global financial crisis on the world’s poorest’ (http://tinyurl.com/ccagl8).

13. Conlin, M. (1999). “Peer Group Micro-Lending Programs in Canada and the United States”,Journal of Development Economics, 60: 249–269.

14. Currie, J. and Harrison, A.E. (1997): “Sharing the coss: The impact of trade reform on capital and labor in Morocco”, Journal of Labor Ecoomics, 15(3): s44-71.

15. Dercon, S. and Krishnan, P. (1998): “Changes in poverty in rural Ethiopia 1989-1995: Measurement, robustness tests and decomposition. WPS/98-7. Oxford: Center for the Study of African Economics.

16. Dollar, D.; and Kraay, A. (2002): “Growth is good for the poor”, Journal of Economic Growth (US), 7(3): 195-225.International Monetary Fund (2009): “The implications of the Global Financial Crisis for Low-income Countries”, March, 2009

17. Dollar, D. and Kraay, A. (2004): “Trade, growth, and poverty”, The Economic Journal, 114, F22–F49.

18. Drèze, J. and Sen, A.K. (1989): Hunger and Public Action. Oxford: Clarendon Press.

19. Escobal, J. (2001): “The determinants of nonfarm income difersification in rural Peru”, World Development, 29(3): 497-508.

20. Fan, S. and Rao, N. (2002): “Public investment and poverty reduction: A synthesis of issues, methods and major findings”, Mimeo. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.

21. Gertler, P. (2004): “Do Conditional Cash Transfers Improve Child Health? Evidence from PROGRESA's Control Randomized Experiment”, American Economic Review, 94(2): 336-341.

22. Iqbal, F. and Riad, N. (2004): “Commercial Microfinance in Egypt.The Case of the National Bank for Development”, Scaling Up Poverty Reduction: A Global Learning Process and Conference Shanghai, May 25.27, 2004.

23. Karl, M. (2000): “Monitoring and evaluating stakeholder participation in agriculture and rural development projects: A literature review. (http:www.fao.org/sd/Ppdirect/Ppre0074.

htm.)

24. Khandker, S. R. (1989): “Improving rural wages in India”. Policy, Planning, and Research Working Paper 276.

25. Khandker, S. R. (1998). “Fighting poverty with microcredit: Experience in Bangladesh”. Washington, D.C.: World Bank.

26. Krueger, A.O. (1983): Trade and Employment in Developing Countries: Volume 3: Synthesis and Conclusions. NBER, NY.

27. Kumar, S. (2002): “Does ‘Participation’ in Common Pool Resource Management Help the Poor? A Social Cost–Benefit Analysis of Joint Forest Management in Jharkhand, India”, World Development 30(5): 763–782.

28. Kwon, E. (2001): “Infrastructure, growth, and poverty reduction in Indonesia: A cross-sectional analysis” . Mimeo. Manila: Asian Development Bank.

29. McCulloch, N.; Winters, L.A. and Cirera, X. (2001): Trade Liberalization and Poverty: A Handbook. London: Centre Economic Policy Research.

30. Limao, N. and Venables, A.J. (1999): “Infrastructure, geographical disadvantage and transport costs”, World Bank Policy Research Working Paper 2257.

31. Maurer, K. (2004): “Bank Rakyat Indonesia: Twenty Years of Large-Scale Microfinance”, Scaling Up Poverty Reduction: A Global Learning Process and Conference Shanghai, May 25–27, 2004.

32. Mayoux, L. (2001): “Tackling the down side: Social capital, women’s empowerment and micro-finance in Cameroon”, Development and Change, 32: 435-464.

33. McKinnon, R.I.(1973): Money and Capital in Economic Development, Washington DC: The Brookings Institution.

34. Mehryar, A. (2004): “Primary Health Care and the Rural Poor in the Islamic Republic of Iran”, Scaling Up Poverty Reduction: A Global Learning Process and Conference Shanghai, May 25.27, 2004.

35. Milner, C. and Wright, P. (1998): “Modeling labour market adjustment to trade liberalization in an industrializing economy”, Economic Journal, 108: 509-28.

36. Morduch, J. (1999): “The microfinance promise”, Journal of Economic Literature, 37(4): 1569-1614.

37. Oakley, P. and Clayton, A. (2000): The monitoring and evaluation of empowerment: A resource document. Oxford: INTRAC.

38. Overseas Development Institute (2009): The global financial crisis, poverty and social protection: evidence_from_10_country_case_studies. Brief Paper, August, 2009

39. Pitt, M.M., and Khandker, S.R. (1998): “The Impact of Group-based Credit Programs on Poor Households in Bangladesh: Does the Gender of the Participants Matter?”, Journal of Political Economy, 106(5): 958-96.

40. Ravallion, M.; Datt, G. and van de Walle, D. (1991): “Quantifying Absolute Poverty in the Developing World,” Review of Income and Wealth 37: 345-361

41. Ravallion, M. and Chen, S. (1997): “What can new survey data tell us about recent changes in distribution and poverty”, World Bank Research Observer, 11: 357-382.

42. Ravallion, M. and Chen, S. (2003): “Measuring pro-poor growth”, Economic Letters 78: 93-99.

43. Reimer, J.J. (2002): “Estimating the poverty impacts of trade liberalization”, World Bank Policy Research Working Paper 2790.

44. Revenga, A. (1997): “Employment and wage effects of trade liberalization: The case of Mexican manufacturing”, Journal of Labor Economics, 15(3): pt.2. S20-43.

45. Rodriguez, F. and Rodrik, D. (2001): “Trade policy and economic growth: A skeptic’s guide to the cross-national evidence”, NBER Macroeconomic Annual 2000. Cambridge, MA: MIT Press: 261-324.

46. Schady, N. and Araujo, M.C. (2006): “Cash transfers, conditions, school enrollment, and child work: Evidence from a randomized experiment in Ecuador”, World Bank Policy Research Working Paper 3930, June 2006.

47. Sen, A.K. (1976): Poverty: an ordinal approach to measurement”, Econometrica 44: 219-231.

48. Sen A.K (1981): Poverty and Famines; An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford, Clarendon Press.

49. Sen, A.K. (1999): Development as Freedom, New York: Alfred A. Knopf, Inc.

50. Skoufias, E. and di Maro, V. (2006): “Conditional Cash Transfers, Adult Work Incentives, and Poverty”, World Bank Policy Research Working Paper 3973, August 2006

51. Songco, J.A. (2002): “Do Rural Infrastructure Investments Benefit the Poor? Evaluating Linkages:A Global View, A Focus on Vietnam” World Bank Working Paper.

52. Sunderlin, W.D. (2006): “Poverty alleviation through community forestry in Cambodia, Laos, and Vietnam: An assessment of the potential”, Forest Policy and Economics 8: 386– 396.

53. Turk, C. (2001): “Linking participatory poverty assessment to policy and policy making: Experience from Vietnam”, World Bank working paper.

54. UNDP (1990): Human Development Report 1990. By the United Nation Development Programme: New York.

55. UNDP (1997): Human Development Report 1997. By the United Nation Development Programme: New York.

56. UNDP (1998): Human Development Report 1998. By the United Nation Development Programme: New York.

57. UNDP (2008): Human Development Report 2007/8. By the United Nation Development Programme: New York.

58. UNDP (2009): Human Development Report 2009. By the United Nation Development Programme: New York.

59. UNESC (2005): “Decentralization for poverty reduction”, Policy dialogue of UNESC for Asia and the Pacific Committee on poverty reduction, second session. November 2005,Bangkok

60. Van De Walle, D. (2002): “Choosing Rural Road Investments to Help Reduce Poverty”, World Development. 20(4): 575-589.

61. Winters, L.A. (2002a): “Trade liberalization and poverty: What are the links”, World Economy. 25(9): 1339-1367.

62. Winters, L.A.; McCulloch, N. and McKay, A. (2004): “Trade liberalization and poverty: The evidence so far”, Journal of Economic Literature, 42(1): 72-115.

63. World Bank (1995): Policies and Strategies for Education: a World Bank Review. World Bank, Washington, DC.

64. 顾昕, 方黎明( 2004): “自愿性与强制性之间——中国农村合作医疗的制度嵌入性与可持续性发展分析”, 《社会学研究》2004年第5期

65. 贾康, 张立承 (2005): “改进新型农村合作医疗制度筹资模式的政策建议”, 《财政研究》2005年03期

66. 康晓光(1995): 中国贫困与反贫困理论.广西人民出版社,1995年12月第1版.

67. 张新伟 (2001): 市场化与反贫困路径选择. 中国社会科学出版社, 北京.

68. 朱玲,蒋中一著(1994):以工代赈与缓解贫困. 上海:上海三联书店,上海人民出版社出版.

刘民权

(北京大学经济与人类发展研究中心)

俞建拖

(中国发展研究基金会)

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2