(二)扶贫开发成效

由于历史和体制等方面的原因,中国农村贫困问题比较突出。自1978年实行改革开放政策以来,依靠有利于穷人的经济增长和始于1986年的中国政府大规模扶贫开发计划,特别是2002年以来,统筹城乡推动扶贫等重要政策举措,使农村的贫困状况得到极大缓解,大量贫困人口基本解决了温饱问题,中国的减贫工作取得了举世瞩目的成就。

(一)贫困人口大幅度减少。

按国家统计局确定的贫困线标准,处于贫困线以下的农村人口已从1978年的2.5亿减少到2009年末的3597万,贫困发生率从30.7%下降到3.8%。根据中国政府的贫困标准,中国农村尚未解决温饱问题的绝对贫困人口从1978年的2.5亿下降到2007年的1479万,占农村居民总人口的比重从30.7%下降到1.6%;初步解决温饱问题但不稳定的低收入贫困人口从2000年的6213万减少到2007年的2841万,占农村居民总人口的比重从6.7%下降到3%。2008年农村贫困标准调整为1196元。并从2008年起将贫困人口和低收入人口统计合并,在此统计口径下,截至2009年年底,贫困人口减少到3597.1万,占农村人口比例的3.8%。

资料来源:国家统计局《中国贫困检测报告》及扶贫办相关统计资料

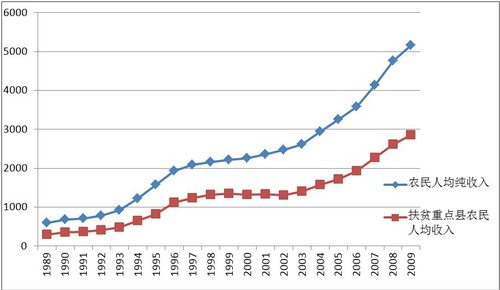

(二)贫困地区农民收入稳步提高。从1989年到2009年,国家扶贫开发工作重点县(以下简称重点县)农民人均纯收入从303元增加到2842元。尤其是2001年到2009年,重点县农民人均纯收入从1277元增加到2842元,年均增长连续五年高于全国平均水平7.47%的增幅。

资料来源:国家统计局《中国贫困检测报告》及扶贫办数据

(三)基础设施显著改善。2009年底,重点县通公路、通电、通电话和能接收广播电视的自然村分别达到总数的99%、98.7%、98%和98%, 2000年至2008年,重点县新增基本农田5940万亩;新建及改扩建公路里程78万公里;新增教育卫生用房2152万平方米;解决了4959万人、4397万头大牲畜的饮水困难,饮用自来水、深水井农户比重达到60.3%。

(四)社会事业深刻变化。2002年至2009年,重点县中的行政村有幼儿园、学前班的比重从51.3%增至55.8%;有卫生室的比重从68.6%增至79.6%;有合格乡村医生、卫生员的比重从70.8%增至79%;有合格接生员的比重从66.6%增至75%。重点县农村劳动力文盲、半文盲比重由2002年的15.3%下降到2009年的10.8%,接受过培训的劳动力从8.6%提高到15.5%。

(五)区域经济加快发展。2000 -2008年,592个重点县人均地区生产总值从2500元增加到8368元,年均增长22.2%;人均地方财政一般预算收入从116.5元增加到354.3元,年均增长24.5%。这两项指标的增幅均略高于全国2072个县市的平均水平。一些重点县开发能源、旅游或调整产业结构,实现了超常规发展。贫困地区农村市场建设步伐加快,初步建立了市场流通体系,缓解了贫困群众卖难卖难的实际困难,提高了农村市场的消费水平。2008 年底,有37个重点县的人均国内生产总值、61个重点县的人均财政收入超过全国县市的平均水平,其中双超县有30个。

扶贫开发取得的伟大成就,不仅促进了贫困地区的经济社会发展,缓解了农村贫困状况,优化了国民经济结构,而且对于民族团结、政治稳定、边疆巩固、社会和谐发挥了重要作用。

中国扶贫开发的成就,还加速了全球减贫的进程,为世界减贫事业做出了贡献。特别在实施千年发展目标上取得的进展显得尤为突出。根据世界银行数据统计,中国在过去的25年中的扶贫成果占世界总额的67%。没有中国的贡献,千年发展目标的第一项——到2015年前将世界上极端贫困人口减半,将无法实现。

依照中国政府的贫困标准,全国农村尚未解决温饱问题的绝对贫困人口数量从1990年的8500万(占农村人口9.6%),减少到2008年的1003万(占农村人口1%),是最早提前实现千年发展目标中减贫目标的发展中国家。即使按照联合国千年发展目标采用的每人每天消费低于1美元的国际贫困标准,中国生活在贫困线下的农村人口的比例已经由1990年的46%下降到2005年的10.4%,也已完成千年发展目标的减贫任务。从1990年到2005年,全球生活在1美元/天贫困线下的人口减少到14亿,共减少了4.18亿,降低了23%,而其中中国减少的贫困人口占世界贫困人口的70%以上(2006年)。 (外交部与联合国驻华系统合著《中国实施千年发展目标情况报告》 )

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2