国际减贫动态第九期-气候变化中发展的未来:当前挑战和历史教训

●研究前沿●

1 引言

气候变化正日益成为在全球范围内实现千年发展目标(MDG)、促进人类发展和福祉的威胁之一。温室气体(GHG)浓度的增长速度比政府间气候变化专门委员会(IPCC)预测的还快(Meehl等,2007),引起人们对其预测的保守趋向和过度乐观的担忧(Raupach 等,2007)。21 世纪全球气候系统可能会发生大规模、非线性的突变(Schneider 和Lane,2006;Pittock,2008)。

这些变化对人类福祉和发展中国家的贫困人口的影响非常深远而广泛,也极其危险。2007/08 年度的《人类发展报告》曾警告,未来50 到80 年,气候变化会导致全世界营养不良人数新增6 亿;海平面上升可能会使3.3 亿人被永久性地异地安置;而2.2 亿到4 亿人会面临疟疾的威胁(UNDP,2007)。当然,全球发展中国家最贫困的人口将会(也已经)最敏感、最直接地感受到这些影响。《人类发展报告》见证了这些影响的严峻程度,认为是气候变化“定义着我们时代的人类发展问题”,并进一步认为“气候变化……对相信人类进步会使未来比过去更好的启蒙运动理念受到质疑”(UNDP,2007)。在此背景下,需要将气候变化置于发展话语中加以讨论,强调将通过减少温室气体排放来缓和气候变化的努力和应对难以避免的气候变化的影响结合起来(UNDP,2007)。

我们看到,当前与气候变化相联系的发展规划和实践都采取实用主义的方式,仅仅关注非常有限的降低影响和增强适应性的一些行动。虽然应对气候变化已经被发展机构(包括政府、多边机构和许多NGO)视为政策的重心和核心所在,但在重新选择发展方式和战略方面仍未能产生切实的影响。将应对气候变化和“低碳增长”主流化是一种积极的回应方式,然而在本质上与传统的发展路径并无差异。在投资类型、增加财政和扩展市场(包括全球碳汇市场)变化方面的行动,并未能对形成“现代”社会与其环境互动方式中的那些关于增长和进步的基本理念形成挑战。

本文探讨了主导的发展范式的合理性,这种范式的基础是由增长、现代化和全球化过程所支撑的关于发展的论调。本文第二部分将介绍这一范式,第三部分回顾近几十年应用这一发展范式的案例,第四部分总结历史上应对气候变化的经验教训,第五和第六部分就发展将如何应对气候领域未来可能出现巨大变化进行讨论和总结。

2 持续至今的发展范式

几十年来在理论和实践中对“发展”的含义的讨论和批评不绝于耳。“发展”与人类社会积极进步的宏大理念相关(Rist,2008)。二战以来有组织的发展行动从未间断,其目标与现代化紧密相连(Kingsbury,2007)。过去50 年中,在发展方式不断受到挑战和修正的同时,发展政策和项目也发生了显著的变化。形成于20世纪50年代并在随后20年中居于主导地位的发展范式,有3 个共同特点:1)将第三世界及其居民看作是同质的实体;2)无条件地信仰发展这一概念本身,以及通过普适性过程构建社会的可能性;3)坚信民族国家是实现这一过程的根本所在(Shuurman,2000)。

然而发展主义方法论的根源可以追溯得更远,它源自西方的哲学话语,以支撑现代性的两个主要假设或哲学前提为基础。这些假设中最为重要的是现代人类社会正在继续一个由技术、经济和政治创新等诸多因素推动的前进过程。这个过程的开端是旧石器时代,伴随着农业的发展、高度组织化的城市社会、民族国家的产生,最终形成现代世界。在19 世纪和

20 世纪早期,这种人类发展的观点经由认为人类社会的进步经过一系列分别以“蒙昧”、“野蛮”和“文明”(Daniel,1968)为特征的革命性阶段的人类学家和考古学家而推广普及,在20 世纪50 年代“新考古学”中也有一定的体现(Trigger,1989)。当代人类学家和考古学家已经更多地摒弃了这种进步论的社会变迁观点,然而这种观点仍然是许多民粹和政治话语,特别是那些与发展、全球化和现代化相关的话语的基础(Gray,2007),自20世纪50年代以来对发展观点有着显著影响(Cooper,1997)。

第二个假设是人类进步是由于人与自然环境的脱离,以世界人口中直接依赖糊口农业为生的比例下降为特征。这种趋势与城市化和对环境的人为管理有关,而环境可能被看作是人类进步的一个副产品而已。将人类进步看作对自然环境的依赖程度和与其日常接触的下降的观点,哲学基础是将人类看作处于“自然”的“外部”或与之某种程度的分离,通常以“人类例外主义”学说来表述(Soper,1995;Macnaghten 和Urry,2005;Heyd 和Brooks,2009)。

当然,关于发展的认识在不断进步和变化的同时,也始终处于广泛的、深刻的辩论中。无论如何,我们认为基于上述假设的主导范式确实存在,并且决定了20 世纪50 年代以来实践的流行的发展观。该范式也影响了“从事”发展的主要国际投资、项目、工程和机构。二战后倡导的人类进步的发展模式,目的在于通过凯恩斯主义政策重建世界经济,而凯恩斯主义强调政府角色在上世纪五六十年代促进资本主义主导的增长中的优先性。Rostow(1960)关于经济增长阶段的理论,以及“欠发展”国家的传统社会向更“高级”的国家发展阶段进化的理论,以及20 世纪60 年代的高消费时代的出现,也产生了相当的影响。这些理论和实践通过20世纪80年代的华盛顿共识得以修正,将发展中国家的前进道路转向企业私人化、自由化和撤销政府管制,将经济增长目标和宏观经济稳定置于优先地位,于是推动了全球化和市场导向的世界中不断扩张的贸易规模。经济增长、技术进步和文化变迁被视为实现更高级的物质福祉的核心要素。

这些关于发展的观念、理论和实践不断地受到挑战而不断调整,在20 世纪90 年代提出了著名的后华盛顿共识。新的路径仍然重视经济增长,但是加入了多维度的减贫、可持续、平等和民主等主要目标,并在多数发展环境中得以很大程度地实现,至少在纸面上如此。如今发展的概念已经将一系列包括积极的社会和经济变化、经济增长、社会文化赋权、政治发展、人类发展和可持续发展等目标整合在内(Clark,2002)。然而在学术界,发展理论家、决策者和实践者们对这种规范性、基础性的发展宏观叙事提出质疑,其观点称为后发展理论(Escobar,1995;Schuurman,2000)。虽然这些观点很难进入发展政策(所以常常被忽视),仍然引发了一些相关变化,例如加强了关注地方层次和对发展问题以社区为基础的解决方案的“小就是美”的路径。Scott(1998)描述了在许多发展中国家,权威主义的国家规划忽略了在实现“现代性”的努力中的发展主体,他建议采取立足地方的发展路径。于是国际发展决策者开始将目光投向其他领域:首先是以目标瞄准为基础的千年发展目标,脱离了传统的宏观叙事,关注结果而非方法;其次是各地区特定的发展问题如治理、危机管理和可持续生计;再次是国家层次的减贫战略文件(PRSP)和相关政策目标。

因此,发展过程在一定程度上被分解为更多关注实践和“微观叙事”的努力。但是McKay(2004)认为20 世纪五六十年代的现代化理论的本质不但反映在80 年代华盛顿共识的新自由主义中,还仍然在持续影响着IMF和世界银行的主要国际金融机构。还有人认为千年发展目标及其各项子目标本身就构成了一种新的宏观叙事(Maxwell,2005)。发展实践和理论显然在不断扩张。然而,基于“进步”的概念,以及对社会将通过同质的社会变化过程变得更“高级”的信仰、导致人与自然进一步隔离的基本范式,仍然有着巨大的影响。这种发展主义的范式仍然主导着当代许多发展活动(Blaikie,2000;Gray,2007;Heyd和Brooks,2009)。下一部分将具体论述该范式是如何在实践中运用的。

3 发展模式对气候和环境变化的脆弱性有何影响?

从全球来看,这种发展主义范式的确对全球经济增长和发展发挥了作用,以人均GDP的增长为指标,使全世界众多人口脱离了贫困。然而,也付出了昂贵的代价。同时,成本分担和收益分配,都是不平等、不公平的。高昂的环境成本包括退化和生态系统服务功能丧失等(千年生态系统评估,2005)。对气候变化、过度捕捞、红树林消失等主要变化的经济分析表明,相对于贫困国家在破坏活动中所占的份额而言,它们所承担的成本非常不合比例,进一步突出了所谓的“国家的生态负债”问题(Srinivasan等,2008;Turner 和Fisher,2008)。

表 1 通过3 个案例来展示在过去50 年的特定情况下,发展主义范式是如何对发展政策和实践产生负面影响的。这些案例说明发展政策如何加剧了社会和(或)环境应对过去及未来气候变化时的脆弱性。最显著的例子来自西非草原(Sahel)。在那里,20 世纪50 到60 年代的发展政策寻求实现由糊口农业向商品农业的转变,将之视为现代化过程的一部分,其动力是使迅速取得独立的国家有能力维持稳定、实现有效的国家经济,并进入世界经济体系(Cooper,1997)的强烈需求。这种发展战略的结果是农业集约化,农业向那些未经开发的地区推进,破坏了传统的危机管理手段,使游

牧民被边缘化(Thébaud和Battterby,2001)。这一切都发生在一个不寻常的湿润时期(Brooks,2004)。当20 世纪60 年代末期降雨量下降时,特别是70 年代初严重的干旱发生时,农业和游牧业瓦解,随之而来的饥荒使数以万计的人和上百万动物丧生,导致了严重的社会动乱(Swift,1977)。西非草原为我们提供了一个清晰的例证,表明关注实现由传统向现代转型的发展政策忽视了长期的(在这个案例中,只需10年)气候和环境变化,从而加剧了脆弱性,在更大规模的气候变化面前,这种脆弱性就会引发灾难(Heyd和Brooks,2009)。

类似于上世纪五六十年代西非草原的政策,到今天仍然在全球随处可见。在墨西哥的Tlaxcala,对从糊口农业向商品农业转型的支持,破坏了小农户的资源基础,和应对与日俱增的气候不确定性的弹性(Eakin,2000,2005)。

在巴西亚马逊地区,20世纪60年代到80年代,由军政主导的移民和对基础设施的大量投资,导致了不可持续、不平等的发展。虽然历经政府换届,问题却依然存在(Clusender-Godt 和Sachs,1995;Browder 和Godfrey,1997;Barton,1999;Cox 等,2004;Malhi 等,2008)。表1对这些例子做了进一步阐述。另一个案例是肯尼亚的远景2030计划,其目标是通过一个包括新建2 个海滨城市和在半干旱地区建立一座新城,以及将商品化农业扩展到“新开放”土地和半干旱地区的现代化项目,在未来25年内实现GDP年度增率10%(肯尼亚共和国,2007)。在与该远景2030相关的主要文件中,唯一一次提到气候变化是陈述面对气候变化的影响时,肯尼亚将“在所有灾害易发地区加强灾害预防,增强对全球气候变化的适应能力”(肯尼亚共和国,2007)。在所有的例子中,发展策略和行动都在很多方面继承了传统的发展主义范式。在地理、社会、经济和文化条件各异的条件下,对环境变化和相关脆弱性缺乏考虑甚至无视却是相似的。在表1 的3 个案例中,发展政策和实践都未能考虑或规划气候和环境条件在季度和年度变化以外的时间维度的变化,从而导致了人类

自身和自然系统对业已发生的、或潜在的大规模气候变化的脆弱性。此外,由于对资源(例如农业投入、可获得的土地等)的获得性下降,还会导致人们对气候异常和改变的适应能力下降,破坏传统生计和相关的风险分担手段。决策过程中忽略更广泛的环境条件,要归结为主导的经济范式,这种范式强调经济效率和建立在低效、低产的生产模式(可能包含基于内部冗余和多元生产体系的的风险分担策略)上的生产最大化。牺牲生存弹性来换取生产力的路径,与从“低效”的糊口生产向“高效”的商品生产转型的“现代化”概念紧密相关(Cooper,1997)。

4 以史为鉴:历史上全球气候重构的教训

表 1 中的案例表明发展政策如何加剧脆弱性,降低适应能力,以及当脆弱的系统和人口被置于大规模的、持续的气候变化中时,这些政策如何导致更大范围的社会动乱。在更久远的历史中可以发现类似的教训,为我们提供大规模气候变化和相应的人类应对手段的案例。例如Costanza 等(2007)从系统的观点研究人与环境的互动,评估了自远古以来人们如何在特定的情况下形成改变历史的合力。本部分将详细阐释一些主要案例,并将其与发展具体地联系起来。

今天能够得到的关于人类对各种大规模的气候和环境变化适应的历史案例非常少。所以

对21 世纪下半叶可能发生的全球表面温度升高超过3℃的现象,无从进行精确的古环境学类比(Jansen等,2007;Meehl等,2007;Anderson和Bows,2008)。虽然如此,关于人类社会如何回应大规模的气候和环境变化的研究,表明在许多地区都可能经历过一个持续的、全球维度的气候重构过程,发生在距今(BP)6000到4000 年前。在这一时期,北半球亚赤道地区的季风系统弱化直至崩溃,在一段时间的静止之后,规律的赤道厄尔尼诺与南方涛动(ENSO)周期形成,中高纬度温度下降(Mayewski等,2004;Brooks,2006a;Sandweiss等,2007)。距今6000 年前是个气候变化不稳定的时期,距今大约6000 到5800 年间、以及5200 年前发生了寒冷、干旱“危机”(Brooks,2006a)。这一时期的全球气候重构发生在后冰川时代持续长达10000 年的全新世的中期,终结了所谓的“全新世气候适宜”期,当时北半球亚赤道地区和毗邻地区比现在要湿润得多,中高纬度地区的温度也比现在高。我们用“中全新世”一词来描述距今6000 到4000 年的这

段时期。考古学证据确认,这一时期针对主要的气候变化采取了极端的应对方式,包括移民、社会分层和扩张边界等。

在中全新世,许多地方的人都经历了资源的丧失,因为北半球亚赤道地区正从雨水丰沛的热带草原和灌木丛向沙漠转变(Brooks,2006a)。今天在亚非沙漠带仍然有证据表明当时大量土地被抛荒,导致受影响地区人口向环境适宜地迁入,以及向更湿润地区迁出。距今6000 年前,当北部地区撒哈拉季风减弱时,撒哈拉和西非草原南部的居留地数量增加,而距今5000 年前后撒哈拉季风消失时,撒哈拉中央地带居留地数量则大幅度减少(Vernet 和Faure,2000)。

这些证据表明人口在向南迁徙。而当时在撒哈拉中部发生的那种虽然能够获得地表水却仍然向某些特定地区的迁入,恰好补充说明了这一点(Hoelzmann 等,2001;Brooks,2006a)。同时埃及的人们逐渐由沙漠向尼罗河流域迁徙

(Midant-Reynes,1992;Wilkinson,2003)。距今5200 年前,当最后一次明显降雨发生后,流动的游牧民族开始在Hierakonopolis 永久定居(Midant-Reynes,1992;Wengrow,2001)。在今天亚非沙漠带的其他地区,当周围变得越来越干旱而生产力下降时,人们加剧了对河岸地区的开发,在河谷密集定居(Brooks,2006a)。类似的现象也发生在秘鲁北海岸地区,洋流的改变导致那里的海岸上涌,干旱加剧(Sandweiss等,2007;Brooks,2006a)。

北半球亚赤道地区和毗邻地区在中全新世发生的干旱化和资源稀缺程度加剧,伴随着社会分层和不平等加剧。在撒哈拉地区宏伟的丧葬建筑与日俱增,以及当干旱加剧时陪葬品由动物变成人的事实,表明边界扩张和社会分层在加剧(Sivili,2002;di Lernia,2006)。游牧群体中的一些主要人物能够负担起宏伟的陵墓,也表明了特定群体和特定边界之间的关系(di Lernia,2006;Brooks,2006)。埃及那些距今6000 年前的精致、奢侈的陵墓正与人们集

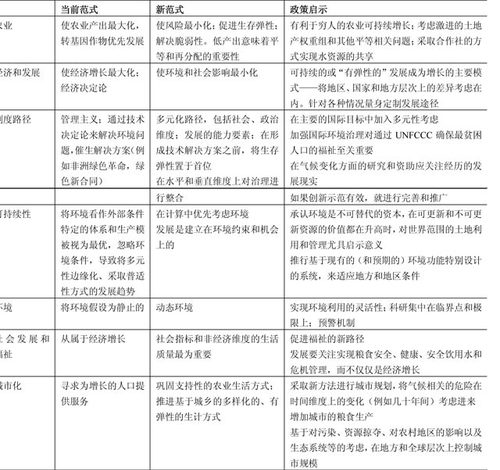

表1 表现在不同发展模式中的发展主义范式

中定居在尼罗河谷时社会不平等加剧和社会精英出现有关(Midant-Reynes,1992;Brewer,2005)。美索不达米亚壮观的公共建筑和宗教建筑也体现了政治权力的崛起,其中一些正是疆域干旱化时期暴力和权威的最早体现(Pollock,1999;Brooks,2006a)。埃及在距今5200 年前的统一可以被解释为暴力行动,标志着小规模政体之间斗争过程的宣告结束(Midant-Reynes,1992;Brewer,2005)。

大约同时,移民地的防御在美索不达米亚开始盛行。距今5200年前正是一个城市国家竞相出现,破旧立新的转折时期(Brooks,2006a)。需要注意,21世纪西非草原的干旱所导致的社会冲突、抛荒和移民,以及社会不平等和冲突的加剧,同样表明这种应对极端的、由气候变化引起的资源稀缺的措施虽然并非普遍真理,至少从时间和空间条件来看相当可信(Keita,1998;Thébaud和Batterby,2001)。

在距今5200年前后,当今天北半球沙漠带的干旱气候完全形成之后,阶层分化的不平等社会开始加速发展,移民规模增加,人口向有限的区域集中,因为那里的降水和生产力还未被气候变化摧毁(di Lernia,2002;Brooks,2006a)。距今6000 年到5000 年之间,拥有宏伟建筑和高度社会分化和分层的、大规模的中心城市在埃及、西亚和南亚、以及秘鲁的北海岸开始出现(Possehl,2002;Shady Solis等,2001),而在中国北方,封建领主统治的阶级社会也正在形成(Liu,1996;Lee,2004)。

这些证据表明,与流行的观点(例如Gross,2005)不同,最早的城市和国家(构成世界最早的“文明”)并非是在冰河世纪的恶劣条件之后出现的适宜环境中形成的。相反,它们是在广泛的、严峻的气候恶化情境中,在那些由于降雨减少和植被系统瓦解而导致极度资源稀缺的地点最早成型。考古学和古环境学记录表明最早的文明发展并非是由单一因素所驱动,所带来的利益增加是技术、经济和政治创新的结果。新的、正式的政治制度(在本质上通常是权威主义的)出现,来统治日益复杂而高度分化的社会。新的制度更能代表在资源有限、需要对主要资源的生产和分配进行严格管理的条件下,在特定的地理范围内对大规模人口进行管理的手段。这些社会的出现很大程度上是未经计划的结果,它们不断地自我调整,随后在转型期经历了大规模的动荡(Brooks,2006a)。这种向“文明”生活的转型付出了成本也得到了收益,其中心原则是个人自主性的丧失(Kennet 和Kennet,2007)。抛开进步所产生的成果不谈,我们可以将最早的文明看作是最后的庇护所。

这些早期的、复杂的国家社会也会带来对环境的不适应,在某些案例中甚至导致其消亡或动荡。距今5200 年前的干旱时期是全新世气候适宜时期终结的开始,其后延续了长达1000年的干旱危机。这次危机与埃及王国和阿卡德王朝的灭亡直接相关(Hassan,1997;Cullen等,2000;Tigger 等,1983)。根据这1000 年间既定的人口增长速度和资源利用程度进行判断,一个可能的解释是在埃及和美索不达米亚这些新的“文明”人对可获得资源的利用程度已经最大化,使他们必须依赖持续稳定的气候条件(最可能与规律的河流和洪水相关)而生存。最终,他们的社会不能适应随之而来的气候震荡,结果是中央政治权威倒台、文化解体、饥荒、暴乱和社会暴动。

总之,考古学记录表明居住在不同地理地点的人们,应对气候变化导致的资源稀缺的方式却非常相似(例如移民、增加社会复杂性和分层),因为他们所面临的环境和地理限制条件和机会如出一辙。

这种结论并非是向简单的环境决定论的回归。萌芽于中全新世气候重构时期的社会有着截然不同的特征,这一时期的考古学记录也表明他们采取的适应性行为各有区别(Brooks,2006a)。一些地区向环境庇护所的迁徙趋势也伴随着其他群体流动性的增强,证明了应对气候恶化方式的多样性(例如di Lernia,2002)。

更晚一些的案例突出了环境变化与其他因素的相互影响。例如,Scarborough(2007)分析了玛雅的兴起和灭亡,环境因素在玛雅社会发展的特定方面发挥着限制和促进的双重作用,导致其灭亡的最终原因与在当时的环境条件下形成的政治体制、他们的与世隔绝、集权和“自大”相关。因此Scarborough 总结道在玛雅消逝中“作为社会基础的经济、政治和意

识形态变量所起的作用可能会大于”环境变量(2007)。一项针对历史和史前的调查表明推动人类社会变化有诸多因素。物理或“自然”环境正是其中之一,却常常被认为其重要性不及如社会、经济和技术创新或冲突等其他因素。虽然如此,必须承认任何一个单一的变量都有可能在特定条件下主导其他变量。中全新世显然提供这样的特定条件,使环境变化至少暂时成为世界许多地方社会变化的一个主要推动力。21 世纪也有可能形成类似的条件,至少在特定区域是如此。

5 当前发展模式和适应方式面临的挑战

上文已经讨论过,当前发展模式关于进步和人类发展的理念基础有所缺陷,正是那些在相关学术领域饱受质疑的模式,导致了对人类历史和人类文明起源的误读。最重要的是,这些模式的内涵加剧了社会脆弱性,使人们适应气候和环境变迁和变化的能力降低。这些模式还可能是“非适应性的”,导致在正常的气候变化和长期的气候变迁中脆弱性加剧,因此极其不适用于21 世纪,因为在21 世纪可能会发生气候和环境的巨大的变化,包括非洲南部植被体系的破坏(Thomas 等,2005),在马格里布的极端干旱(Christensen等,2007),亚马逊雨林部分或完全消失(Cox等,2005),安第斯山脉和喜马拉雅山地区严峻的水资源压力(Bradley等,2006;Cruz 等,2007),以及低洼沿海地区的土地流失等。

当前的发展模式虽然未能足够重视长期的气候和环境变化问题,却也探索了一些增强适应性的方法。发展机构在增强适应性方面的努力更关注气候变化那些更“便于管理”的方面,即季节和年度变化(例如降雨量),以及极端天气例如干旱、暴雨和洪水等的频度和破坏性(UNFCCC,2007)。适应在本质上是通过便于管理的、可预测的过程,在追求预设的发展目标和期望的发展产出时,“中和”、至少是最小化气候变化的影响的方式(例如UNDP,2005)。对“气候防范”(例如非洲发展银行,2005;UNFCCC,2007)的强调也包含了这样一种假设,即认为适应就是找出和实施适当的手段(通常是技术手段)来保护现有的、旨在消除气候变化影响的发展政策、计划、项目和实践。

“气候变化评估”正是最佳例证。这是一种通过评估当前发展计划所面临的的气候变化风险及消除这些风险的手段,将气候变化整合到发展规划中来的方式(Klein 等,2007)。目前针对适应性的研究强调将其主流化到通行的发展战略(如减贫战略文件)中来,为援助流和综合性发展措施提供适应性方面的参考(Klein等,2007;Huq 和Ayers,2008;Prowse等,2009)。因此,目前的适应性话语强调控制和最小化气候变化影响的必要性,其最终目标是一如既往地维持现状。关于适应性的管理学路径更多地强调对现有的制度、技术和以市场为基础的消除风险的手段如灾害预警、灌溉和保险等进行更有效的配置(例如UNFCCC,2007)。这种方式无法应对大规模的、剧烈的、突然的气候和环境变化带来的风险。诸如移民之类的问题已经逐渐被提上政治日程,而相对难于处理的气候变化问题仍然被发展机构所忽视。因此适应性被纳入主导的发展范式,将气候变化作为一个外部条件进行有效处理。

上述适应性话语的假设并不符合经验证据。对历史上气候变化的应对进行审视,表明适应性方式导致了社会组织其生产、经济、社会和文化活动等方面的巨大变化。历史上的适应性方式通常包括大规模的人口迁徙、生存活动的巨大变化等,均与政治组织的冲突和变化相关。这些适应性活动可能并不能使社会跟上气候的变化,特别是当变化过于剧烈时更是无能为力。在21世纪就可能会发生这样的气候剧变。过去的适应性活动都是被动回应式的,在气候和环境变化之后出现,经过一段时期的动荡和转型,形成了人与自然互动的新方式。当特定的适应性政策、策略和手段在接下来的几十年间指导和调整适应性行为时,自发的、回应式的适应性行为无疑仍在继续产生。我们从历史和史前史得到的教训是:适应性行为本身会对社会产生深远的影响,包括人们开发、管理和保护环境方式的根本变化等。这就必然会使我们与环境,以及我们彼此之间联系方式发生巨大的转变,使我们反思自己的生产和消费行为,反思我们是谁,身处何处。这些变化必定会改变一切。

当前的发展模式和适应性方式不足以解决气候变化问题。它们关注增长和消费,将环境视为外部条件,这些都会加剧气候变化,进一步恶化脆弱性。多数发展实践者都将气候变化看作是“影响”发展的因素,需要保护发展免遭其害。现有的适应性方式都假设可以通过简单地寻找和实施适当的适应性手段,保证发展一如既往地继续下去,来消除气候变化对发展投资的风险,反倒会使社会面临不可持续和非适应性发展的危机。已经证明,一些适应性行动会破坏系统弹性,甚至造成不适应(Nelson等,2007)。我们迫切需要一个新的发展路径,和一种新的适应眼光。

6 以史为镜,保障未来

本文不仅回顾了最近的历史,也涉及了全球气候经历系统重构的那个阶段。当时特定的、回应式的、自发的适应性行为从根本上重新塑造了人类社会。由于全球地表温度以史无前例的速度升高,我们可能会见证5000 年来的首次全球气候系统重构,那么今天的核心问题是:在21 世纪及更远的未来,气候变化的后果会在多大程度上重演历史。

今天的世界早已与5000 年前全新世末期气候适宜时期大为不同。当时世界上的第一批文明正在广泛而剧烈的气候变化中萌芽,而现在我们面临着截然不同的机遇和挑战。我们已经了解了全球气候变化的过程,虽然其性质、时间及其影响的严重性尚不能精确预计,但有清晰的迹象和明确的证据表明哪些群体和地区会首当其冲地身受其害。于是,社会能够(至少在原则上能够)提前行动起来,采取防范措施来保护最脆弱的群体和地区。这些行动将面临极大的不确定性。然而,基于持续性和稳定性假设的、主导的发展范式和现行的发展模式并不青睐在不确定条件下的行动,它们将适应性视为维护这种稳定性的措施,而非使人们能够在一个极速突变的环境中生存的手段。全球化对于解决全球气候在变化时期产生的不确定性,以及(至少在理论上)确保这些行动能够顺利推动的制度来说,有利也有弊。投资、生产和消费类型,人和劳动力,技术和知识都可以、并已经迅速发展,以飞快的速度在全球配置。然而,这种全球化的综合力量,以及全球环境变化都使穷人更加脆弱,在许多案例中引发了不平等的加剧(Nissanke 和Thorbecke,2005)。在这种情况下,更要注意来自近代和远古的证据都表明气候变化可能会导致冲突、更为霸权的统治、更严重的不平等和更加阶级分化的社会。要建立更健全的制度来引导这些变化,防范一切可能性,我们就不仅要处理气候变化带来的直接影响,也需要应对适应性行为本身导致的后果。

我们从中学到了经验和教训:采取预警行动,应对预期的变化和不确定性;在各个层次上行动起来;建立具备适应机制的制度;以及积极地学习。所有这些都表明:对如何设计和实施发展需要进行全面的反思。这就要求我们跳脱出当前强调管理和技术解决方案的全球气候变化话语之外,寻求与主导的发展主义范式和对可持续发展的现有理解的彻底脱离(Grist,2008)。最近的科学发现证明,如果全球的平均地表温度上升4℃或更高(Anderson和Bows,2008)可能会触发气候系统“突然的”、非线性的变化(Lenton 等,2008),我们可能需要采取适应性行动进行应对。于是,发展就需要建

立在这样的系统和路径之上:能够应对一般的气候和环境条件发生的巨变;随时间而加剧的气候不稳定;以及(在世界许多地方)气候短期、中期和长期变化所引发的高度不确定性。此外,发展必须尽量克服气候变化带来的某些特定的后果,包括土地生产力下降、沿海地区的洪水问题、土地景观、生态系统和资源可获得性的系统变化,自然本身的变化,以及气候相关灾害的分布、频率和破坏性等等。这些变化将使世界许多地方的发展无法遵循以往“一成不变”的路径。

例如,Hole(2007)通过分析叙利亚的历史和未来选择,表明这种系统变化虽然会受到限制,却必然会发生。叙利亚10000 年的历史表明土地集约利用的脆弱性以及降雨的不规则性,然而现有的发展加剧了农业的集约化,消耗了地下水,破坏了干旱草原的植被。Hole总结在这些边缘环境中,极端情况下向宜居地大规模的移民“可能会超出环境负荷,最终导致整个系统失效”(2007)。他认为这些条件和压力是由发展和自然过程(例如化石燃料使用和气候变化)所导致的结果,描述了它们是如何变化的,提出将倡导更为密切的监测作为解决方案,同时他也指出该地区的规划者们并未将未来的变化纳入视野。

我们需要新的发展模式来针对环境机遇和挑战构建发展,而非仅仅将环境因素纳入基于有争议的关于进步和现代性理念的发展政策、项目和实践中。这些新的模式需要解决日益严峻的气候不稳定和不确定问题,在生产力(养活膨胀的人口)和生活弹性(例如应对降雨量可能发生的巨大变化)之间建立平衡。这就需要人们放弃在短期内将生产最大化的追求,这可能会破坏经济增长的潜力,却将保护社会免于过于依赖“适宜”气候条件(在中长期内不一定仍然适宜)的生产。这些新的发展范式将优先考虑变化的气候不确定和生存弹性,而非简单地在短期内将生产力和增长最大化,转而寻求对特定资源最小程度的消耗,以及在生产体系中建立剩余机制来分担风险。

表 2 比较了当前的发展方式和作者建议的、在动态的气候和环境条件下实现发展的方式。表中所总结的政策启示是基于如下4 个原则的考虑:1)拯救最脆弱的群体;2)降低来自全球化的环境压力;3)在不同层次上采取行动;4)加强制度建设。

接下来以现行的政策为例,进一步阐释第4 个原则。要加强制度建设,需要对各个层次的制度进行水平(各国之间和国际上)和垂直(一个国家内部的不同层次上)整合。在加入UNFCCC和参与国际谈判过程时,这种整合已经超越了民族国家的界限。一些有效的国际行动例如START和“南南北”已经在发展中国家之间形成合力。然而,筹资和治理是关键所在。筹资已经通过NAPA 和PRSP 提供给最不发达国家,但富裕国家也需要建立自己的应对和适应性计划来加入这个体系(在建立国家适应性战略方面,发达国家远远地落后),他们可以受益于从发展中国家的类似经验。

在国家层次上,气候变化和生存弹性的理念不应局限于环境部门自身,而应当通过将这些概念操作化为可行的、切实的、积极的政策目标,扩展到财政、能源和农业部门。英国在这方面取得了一定的进展,在财政部建立了一个气候组并编写了斯特恩报告,建议在财政储蓄的基础上针对气候变化采取预警行动。英国(和世界)将这一讯息用于推动应对气候变化的行动。英国现在也建立了能源和气候变化部(DECC),该部门与政府领导紧密联系,与其他部门(如交通部、国际发展部、环境、粮食和农村事务部;外交和联邦事务部)积极互动,致力于在气候变化领域的工作。通过政策手段来增强制度能力的另一个例子是欧盟的排放权交易机制,证明将碳排放许可纳入经济体系的可能性,也提醒我们所有的理念都需要进一步完善,在启动初期绝不可能尽善尽美(Euractiv,2009)。

表2 对比当前范式和新范式及政策启示

虽然加强制度建设对于激励和支持消除气候变化影响和增强气候适应性的行动至关重要,但并不能确保这些行动一定合适或有效。只有在促使这些行动的那些模式、假设和方法正确的时候,制度才能催生有意义的行动。我们已经论证过,当前构建发展的那些模式、假设和方法漏洞百出。气候变化的现实与一些发展中国家所推动的理念不相容,肯尼亚的远景2030 和其他一些国家级发展“蓝图”都没能将环境现实及其面临的未来考虑在内。

本文的目的不是要倡导一个新的发展方式,那将陷入普适主义的发展主义陷阱。我们只是建议要挑战构建和推动当前发展方式的、并不完美的、关于进步、现代性和经济增长的教条,希望通过围绕环境而非通过环境的发展,允许适合各地区、国家和地方情境的、能够充分应对变化的环境机遇和挑战的、多元化的发展路径产生和存在。从抽象的角度说,需要建立起一种新的发展机构和发展实践者的文化,这种文化将发展和人类社会看作是嵌入在物理或“自然”环境中,与其有着天然的“社会”联系(Heyd和Brooks,2009)。从更为实践的角度看,这些可能的发展方式可能会适合不同的情境。任何一种发展方式要想长期适用,应该针对每个系统、特别是针对其生态和环境特征及其动态变化而量身定做。例如,在发展中国家的农业社区,某些地方从糊口农业向商品农业的转变趋势被逆转,向农民提供粮食作物增强了他们的生存弹性,而通过增加栽培品种、增加种植地点和风险分担机制则降低了风险。另一方面,生产者从面向全球市场的低度多样性生产向针对地方和区域市场的高度多样化生产的转变则没有这么明显。如果市场或大规模商品生产失效的话,无需政策激励,就会必然出现从糊口农业向商品农业的转变(如Mortimore和Adams,2001)。在半干旱环境中,或是降雨不规律的地区,游牧活动被禁止。然而如果采取适当的政策手段如承认放牧权利等,游牧可能会是这些边缘、不稳定环境中确保粮食安全的有效手段(Brooks,2006b)。这种策略可能会遭到许多政府“现代”思维的抵制,它们将游牧看作是需要被“文明化”的落后标志,于是就需要彻底改变支撑当前发展模式的那些哲学和意识形态基础。发展活动可以针对这种流动性进行调整,例如向游牧民提供就地医疗和教育服务等,“将发展带到游牧民”而非“将游牧民带向发展”。在发达国家,围绕着类似绿色新合同(新合同工作小组,2008)这样的理念提出了许多建议,关注提高能源效率,向新能源和可再生能源的投资等,从而促进了绿色投资,开辟了就业空间。然而,这种方式仍然追求经济增长,因而从本质上与主导的发展主义范式无异。在发达国家也出现了关于繁荣和福祉的广泛辩论,而关于零增长的讨论和承认生态极限的论调也再度复兴(例如Jackson,2009)。

上文指出,气候变化和适应性可能会导致剧烈的社会变化。适应性有别于当前的发展话语不同,通常是在一段危机或转型之后发生,其结果不可预见,也并非全然良性。然而(在气候预防和主流化等话语中)对适应性的假设是管理学视角的,可预测的,代表着一种“中和”气候变化影响、保护或促进人类福祉的手段,需要进行仔细的评估。一些现有的适应行动也会对系统弹性造成损害,甚至导致不适应(Nelson 等,2007)。虽然现有的适应活动都是由政策推动的,但是必须承认许多适应性行为都是自然产生的,有着独特的本质。因此,协调促进人类自身的适应行为,可能与在发展政策中“将适应性主流化”的建议大相径庭。原地适应这一观点也需要进行批判,更多地关注适应性极限的存在。虽然气候变化仅仅是发展的众多因素之一,但要承认在某些情况下会变成最主要的推动力。

《人类发展报告》中提出的推翻关于人类进步的启蒙主义信仰的尖锐问题,需要得到比时至今日更多的认真审视。本文提供的证据无疑支持了这个观点,表明现代性本身的哲学和意识形态基础有着致命的缺陷。无论如何,如果认识到气候变化会对构建一个以个人自主和边缘群体赋权为特征的、更公平的社会的努力构成挑战的话,发展实践者们会更为慎重地思考由气候变化引起的资源稀缺所导致的社会不平等加剧问题。

气候变化可能发生的范围、对地区可能产生的影响、以及社会如何回应这些变化的历史经验,都表明大规模社会、政治和经济体系,生产体系和土地利用方式的重构会在中短期内发生。我们需要转向风险最小化策略和生计管理和资源管理策略,将生存弹性和安全性最大化,确保气候变化不会进一步加剧以进步之名业已造就的深重的不平等和脆弱性。

●新书推荐●

《2009年全球气候变化概述》

2009年9月,联合国环境规划署(UNEP)发布了《2009年全球气候变化概述》,作为对政府间气候变化专门委员会(IPCC)每四年一次的报告的补充。报告的主要内容分为:

地球系统

扣除自然变化对全球气候变化的抵消效应,预计自2009年起5年内全球平均气温将超过历史最高记录。1990年到1999年全球二氧化碳排放总量以1.1%的速度增长,而在2000年到2007年间,增长速度上升到3.5%。占世界人口80%的发展中国家和最不发达国家,占世界排放增长量的73%,却仅占排放总量的41%,占1750年以来累计排放量的23%。

21世纪初的全球经济增长导致了密集的排放,破坏了生态系统,特别是土地和海洋吸收二氧化碳的能力,使大气中二氧化碳浓度增高,导致了海平面急剧上升,海水酸化、冰川消融、极地变暖、洋流和大气循环系统变异等等。科学家警告,地表温度可能会比前工业化时期高1.4℃到4.3℃,已经超过了1℃到3℃的临界值,会直接引起极地夏季海洋冰面的消失,最终可能会使喜马拉雅山脉和格陵兰岛的冰川消融。

冰川

冰川消融在加速,世界1/5或更多的人口的生计面临威胁。由世界冰川监测机构对9个山脉地区的30个冰川进行的研究表明,自2000年以来,冰川消融的速度比20年前已经翻了一倍。如果目前的趋势不能得到控制,比利牛斯山的冰川将于2050年消失,而非洲赤道地区的冰川则在2030年就会消失。

海洋

最近的预测表明到2100年,海平面会比1990年上升0.8米到2.0米。而上一次的IPCC报告预测值仅为0.18米到0.59米。海洋酸化速度也高于预测值,使海洋甲壳类生物和珊瑚无法生成硬化生存。

生态系统

自2007年的IPCC发布报告以来,大量的调查显示海洋、淡水和陆地植物和动物的季节性行为和分布都发生了变化。极地和山区物种分布范围缩小最为严重。

最近的研究显示气候变化对海洋生物性的影响会带来巨大的变化。到2050年,许多极地附近海域、赤道和半封闭海域的生态系统会消失绝迹,而极地地区海域和南海地区会遭受物种入侵。在现有的排放趋势下,到2100年,12%到39%的地球表面会经历前所未有的气候变化。而12%到48%将会迎来截然不同的气候条件,这些地区多为生物多样性重点区域,从而导致生境破碎化问题、迁徙路线阻断问题,迫使许多物种适应新的环境。在澳大利亚东南部和北美地区西南部已经出现了常年干旱现象。预测表明这种水资源稀缺状况将会在更多区域发生,包括非洲的南部和北部,地中海地区,中东地区大部,亚洲中部和印度次大陆。

管理

迅速变化的气候条件会使传统的生境保护和恢复行为失去意义。生态农业能够维护景观资源来提供生态服务,可以借以取代现有的介于保护和生产之间的土地利用方式的分离,有助于构建农业生态系统的弹性,更好地适应变化的气候条件。

保护热带雨林是遏制全球排放的有效手段。减少来自毁林和森林退化(REDD)排放的国际合作机制可以作为新哥本哈根协定的核心要素。然而,首先需要解决许多问题,例如如何确保减少排放,公平地对待地方及社区等。

●减贫实践●

增强亚太地区农业部门的气候变化应对能力

近日,亚洲开发银行启动“解决亚太地区气候变化问题”这一地区技术援助(RETA)项目,在该项目框架下支持一系列重要议题的研究,即气候变化和能源、在农业部门建立气候变化应对机制和移民,这三个研究主题都涉及了该地区发展的主要推动力:粮食、能源和人。

2007 年到2008 年间,世界经济经历了有史以来最严重的低迷,主要的粮食和食品价格飞涨,使更多人陷入贫困和饥饿。而在亚太地区,60%的人口直接或间接地依赖农业为生,人口对谷物的供应和需求都占世界的50%以上,因此,该地区粮食系统的任何震荡都会对全球的粮食供应、获取和分配产生影响。农业对气候和天气的依赖程度很高,而农村人口又比城市居民更为贫困,因此农业对气候变化有着最高的脆弱性。

全球气候持续变暖,加上频发的极端天气,造成亚太地区气温升高,迫使农民必须适应变化的生产条件。与此同时,农业生产活动也排放了大量的温室气体(GHG),其中亚太地区占世界总排放量的37%,中国就占到18%。

亚太地区农业GDP 在经济总量中所占份额有所下降,但是主要人口仍然聚集在农村地区,直接或间接地依靠农业就业和获得收入。农村地区的贫困发生率仍然很高,城乡之间的分化愈加严重,一些国家的农业发展水平很低,粮食安全无法保证。此外,多元的增长路径导致不同国家贫困问题的异质性增强,各国经济增长速度各不相同,政治稳定性和制度完备程度也有所区别,因此,对整个地区来说,在气候条件变化下保证粮食安全仍是巨大的挑战。气候变化会大大降低这一地区农业生产潜力,阻碍长期发展目标的实现。事实上,该地区农业生产力增长放缓、收入增长趋势逆转以及粮食安全困难等问题已经开始困扰着许多国家。

农业生产是对自然资源进行管理以生产食物、燃料和纤维的活动,高度依赖社会和生态系统协调性。各家庭、社区和地区的农业生产能力取决于农民能够动员的资源和知识以及政府所能提供的服务。此外,气候、土地利用、营养和农作系统的规模等因素也会对农业生产产生影响。农业是数以亿计的人们的生计来源,农业收入直接影响了社会整体应对气候变化的能力。因此,采取措施来建立农业应对气候变化机制一方面需要降低农业生产自身的脆弱性,另一方面还需要促进农民创收和减贫。

通过对严重度(气候变化程度)、敏感度(农业劳动力所占比例)以及适应能力(贫困程度)的测量,亚太地区的阿富汗、孟加拉、柬埔寨、印度、老挝、缅甸和尼泊尔是在气候变化方面脆弱性最高的国家。这些国家对气候的影响最小,但气候变化对其农业发展却影响最大。为此,亚洲开发银行才决定在采取相应的政策手段,以应对气候变化,维持农业生产的可持续。

◆ 在水资源管理方面:收集地下水和雨水;加强海水淡化;保护水源;改善水资源管理体制;建立洪水控制和干旱监测机制;建立早期预警机制。

◆ 农业和粮食安全方面:改变农业生产行为,例如播种和收获时间、化肥施用、害虫控制等;改善灌溉设施;促进种植种类和收入来源的多

样化;开发耐受型作物品种;改善推广服务。

◆ 基础设施和移民方面:增强海岸巩固;改善海岸基础设施和移民安置点建设;综合性的海岸管理;改善海岸规划和土地利用立法;支持高危人群的异地安置。

◆人类健康方面:改革防疫体系;建立早期预警机制;改善预防设施和紧急预案。

◆ 陆地和海洋生态系统方面:改善自然资源管理体系;保护珊瑚礁和海岸植被;建立物种监测和认证体系;建立保护地和生物多样性走廊;建立和维护种子银行。

●机构介绍●

国际环境与发展学会(IIED)

国际环境与发展学会(IIED)于1971 年由著名的经济学家和政策推动者Barbara Ward创立,至今已经发展成为国际环境与发展领域首屈一指的研究机构。

国际环境与发展学会是一个独立的国际研究机构,其宗旨是通过实证研究、切实行动和影响伙伴关系,构建更为公平和可持续的世界。该机构在非洲、亚洲、加勒比地区、中南美、中东和太平洋地区等生态脆弱地区开展研究工作,和这些地区的草根组织合作,使其研究成果更具实践性和操作性,他们的政策影响十分广泛,从村规民约到国际公约都能发现他们的作用。

国际环境与发展学会目前的主要研究集中在气候变化、治理、移民、自然资源和可持续市场。该机构不仅发布了各种研究报告和政策简报,也编撰了许多关于工作方法、研究伙伴关系构建等方面的参考文献和指南。

国际环境与发展学会也开展一些具体的发展干预项目来实现机构理念,主要项目领域包括维护地方粮食供应体系、农业生物多样性和生计;参与式学习和行动;市场监管;小生产者和农产品供应链标准以及自然资源管理政策研究和倡导等等。

国际环境与发展学会历年的《年度报告》是环境与发展研究领域的重要文本之一,历年的报告关注不同的热点问题。2005 年年度报告关注气候变化带来的挑战,致力于帮助穷人更好地适应气候变化,实现更公平的贸易机会。2006 年年度报告关注与人类福祉密切相关、对发展至关重要的商品和服务。2007 年年度报告介绍了IIED 在实现更可持续的全球发展方面所做的努力并回顾了历年来所取得的成就。2008 年年度报告将适应性行动置于气候变化议程的首位,并回顾了机构在倡导公平、保障草根权利和促进国际协商等方面做出的努力。

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2