国际减贫动态第五十一期-21世纪社会政策:非洲国家的短暂发展时期

●研究前沿●

拉丁美洲的工业化进程和随之而来的危机都发生得比较早。非洲则在19世纪末“争夺非洲”的过程中被分割为大约50个国家,并人为划定了边界。非洲的去殖民化进程也起步较晚,独立之后仅仅迎来了不到20年经济和社会相对快速发展时期。

六七十年代过后,非洲遭遇了长达20年的经济危机,随后进行了结构调整改革,许多国家都出现了发展的严重倒退,健康和艾滋病问题尤其突出。只有极少数国家扭转了这种颓势。博茨瓦纳就是其中之一。该国面积狭小,1966年独立时也并不具备良好的经济发展条件,却凭借稳定的民主制度,维持了稳定的社会契约,避免了钻石引发的“资源诅咒”。毛里求斯也是实现可持续发展的少数国家之一。

由于受到冷战的影响,许多非洲在国家独立后不久就爆发了内战和(或)外部战争。在后殖民时代的非洲,腐败和资金流失问题一直十分严重。如扎伊尔的蒙博托(Mobutu)、埃塞俄比亚的门格斯图(Mengistu)和尼日利亚的阿巴察(Abache)等独裁者不仅腐败,也十分残暴。1以乌干达的内战为例,在1971年至1979年伊迪·阿明(Idi Amin)当政期间,暴力死亡人数高达10万至50万,亚洲人被强行驱逐。内战结束后,乌干达取得了巨大的发展,最近又建立起多党民主制度,选举了强有力的领导,但其地区局势仍然不太稳定。

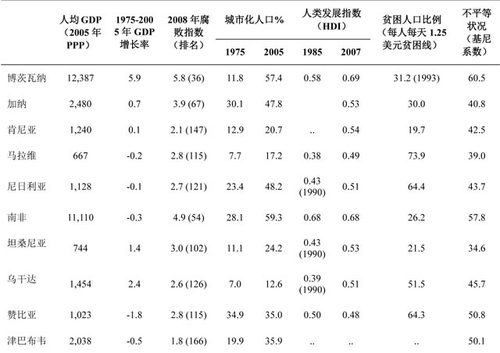

20世纪90年代以来,非洲大部分地区的经济持续发展,近年来的经济增速甚至高于经济合作暨发展组织(OECD)成员国的平均水平,其中中国的经济成就带来的激励效应功不可没。最近的增长在很大程度上得益于商品价格的普遍上涨,表明非洲国家的经济增长仍然无法摆脱出口依赖。2008-09年全球金融危机对非洲的具体影响尚不明确,但对商品价格的依赖和由此导致的增长率波动已经表明影响的严重性。2从任何方面来看,非洲都仍然是经济和社会发展状况最不尽人意的大陆。如下表所示,非洲许多国家都依然处于被剥夺状态。

除了少数的例外和最近的进展之外,撒哈拉以南非洲地区(SSA)在总体上仍然以农业和矿产资源部门为主导,国内固定资产投资总额和国外直接投资(FDI)较低,严重负债,依赖外援。在马拉维、莫桑比克和卢旺达等国家,官方开发援助(ODA)占国民总收入(GNI)的20%以上。许多国家失业率高,就业不足,非正式部门庞大,贫困根深蒂固。“非洲国家的政治领袖无法动员和培育国家与各种社会、政治和经济力量之间的互惠和依存关系,导致国家的发展能力十分有限”(Edhigeji,2005)。

表1 部分非洲国家的经济社会发展状况

来源:《人类发展报告2009》;世界发展指标(WDI)2008;消费者物价指数(CPI)值见http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table

此外,与绝对贫困伴生的往往是严重的不平等,即便在城市化程度很低的国家也是如此。而南非在结束种族隔离、实现政治转型之后,不平等问题仍然十分突出。“最近在几个撒哈拉以南非洲国家的调查表明,尽管人均收入很低,生计方式同质化水平很高,但收入不平等问题仍然比我们的想象更加严重……”(Okojie和Shimeles,2006)。可见,以减贫为核心的发展方式可能忽略了这些国家所面临的一个重要挑战,即这种不平等的经济增长模式不太可能惠及贫困人口,而不平等却有可能反过来制约经济增长和生产力提高。一些学者将东亚和非洲的经济增长差距归咎于后者严重的性别不平等。3

与拉丁美洲不同,非洲国家的不平等有多种表现形式。首当其冲的就是南非,以殖民时代延续下来的种族划分和收入不平等(高达0.58的基尼系数)而著称,种族隔离制度终结之后推动平等的种种努力也收效甚微(Gelb,2003;Jenkins和Thomas,2004)。其他基尼系数大于等于0.50(根据《世界发展指标》)的高度不平等国家包括:依靠殖民经济的纳米比亚、莱索托和津巴布韦,以及贫穷的中非内陆国家和尼日尔。中度不平等的国家有乌干达、肯尼亚和加纳——当然这种划分仍不足以更深层次的不平等,例如加纳北部和南部的地区不平等(Aryeetey和McKay,2005),及其他民族不平等、男女不平等等。另一方面,低度不平等国家的数量至少也出人意料,甚至低于最近的预期。这类国家仅有基尼系数0.35的坦桑尼亚吉和基尼系数0.37的贝宁。

非收入维度不平等现象也十分严重,农村地区尤其如此。根据资产所有权计算的基尼系数,12个非洲国家的得分从尼日尔的75到坦桑尼亚的43不等,存在着巨大的差异。而根据资产拥有不平等指标计算,7个非洲国家中加纳的不平等程度最低,随后依次是塞内加尔、津巴布韦、肯尼亚、马里、坦桑尼亚和赞比亚(Okojie和Shimels,2006)。这些测量手段仅仅是冰山一角,绝对不可能完全反映收入不平等状况。然而测量结果仍然说明:关注绝对贫困的社会政策,应该同样地关注不平等。

由于缺乏家庭调查数据,我们对非洲不平等状况变化的了解仍然有限,往往局限于较短的时期内。例如,20世纪90年代,加纳、塞内加尔和埃塞俄比亚的不平等程度在短期内有所提高。Cramer(2003)在卢旺达观察到不平等在迅速加剧,并有可能激化了当时的内战。420世纪90年代乌干达的经济增长和减贫进展同样伴随着收入不平等程度升高,其原因是各部门增长的不平衡——这种不平衡的增长也许在所难免,却亟需政策关注。5而肯尼亚的贫富差距扩大则发生在经济停滞、人类发展指标恶化、治理危机期间。事实上,不平等状况的改善几乎从未发生过——1991年到1998年年间的赞比亚是个例外,但当时赞比亚的GPD却在下降。

拉丁美洲民族和种族相关的贫困有据可查,而非洲的种族差异虽然常被看作政局动荡和国家动乱的诱因之一,6群体之间的不平等在发展文献中却并未得到应有的体现。上文数据所示,南部非洲殖民经济地区表现出严重的收入不平等(南非和津巴布韦尤甚),而加纳和尼日利亚等国家则具有更为复杂的种族多样性特点——这些差异无一例外地成为政治设置和国家制度的核心(Ibrahim,2006;Bangura,2005)。在坦桑尼亚独立初期的社会主义制度下,民族差异由于成为国家建设的成果而得以保留(Mamdani,2005),而同样从殖民时期延续下来的种族差异则导致了卢旺达1994年的种族屠杀(Mamdani,2001)。2008年的肯尼亚暴乱表明,族群不平等可能会带来难以预测的影响,而各种形式的不平等依然存在于整个非洲大陆。

非洲的社会政策?

拉丁美洲的工业化和城市化起步较早,形成了一个长期持续的社会政策分析传统。这一传统在非洲却显得薄弱而缺乏连续性。总体而言,(除Jimi Adésínà和Tada Akin Aina的著作之外)世界上最贫困的国家的社会政策文献非常有限。发展文献大多是在介绍“社会政策”这一概念在非洲的运用。如上文所述,以英国国际发展研究所(IDS)的研究项目为例,该项目强调社会政策的概念忽视了正式的劳动力市场的缺失,以及大多数人口多元化的生计方式。虽然社会政策这一名词在发展中国家的使用通常会得到更多的认同,Gough和Wood(2004)却否认了在非洲的语境中使用“社会政策”概念的作用。Bevan(2004:248)也认为,社会政策是西方的舶来品。她发现这个概念不足以解释非洲的不安全状况,并以20世纪90年代塞拉利昂突发的紧急事件和20世纪80年代苏丹的人道主义危机等的例子加以说明。此外,数据不足也导致公共政策分析难上加难。

然而,非洲的学术界并不缺少社会政策分析的传统。事实上,这一传统最近还得到了加强:非洲联盟(African Union)将社会政策定义为一系列“由政府与各利益相关者共同设计,通过提高各个阶级、性别、种族、民族、宗教、政治信仰、民族和地域的公民的生活质量以促进社会发展”的行动、项目和工程(非洲联盟,2006:12)。Adésínà(2006,2007)通过联合国社会发展研究所(UNRISD)的研究项目表明,在非洲使用社会政策的概念,应当重点关注教育和医疗,解决结构调整带来的社会断裂。Aina在非洲经济与社会发展研究理事会(CODESRIA)有关社会政策的出版物的介绍中,认为这一概念可以用来分析普通人的日常生活与全球化及其“孪生姐妹”——结构调整之间的关系,并强调“全球化不仅带来了如此多的焦虑、不安全感和抵触情绪;也不可避免地威胁到了普通人的生计和文化,使他们感受到无法逃脱的分化、痛苦和愈演愈烈的不平等”(Aina,2004:5)。在我看来,社会政策一词有助于将过去几十年间的社会经济变化概念化。问题是,强调团结和经济激励的社会政策概念或许能够发挥作用,碎片化的政策内容却阻碍了这些政策目标的实现。

讨论为什么社会政策概念在非洲水土不服的原因(如Bevan,2004)十分重要。人们普遍认为,没有必要在贫困高发的农村地区讨论社会政策。这是引言部分的主题,却有必要在这里再次重申。如上文所述,非洲的问题不仅仅是贫困,还有严重的收入不平等和资产不平等。非洲正在城市化,虽然各个地区的进度各有不同。而人口特征的变化也同样在改变许多国家的发展条件,例如艾滋病的影响等。此外,青年人口正在增长,可能会带来就业压力增加和社会排斥加剧等风险(世界银行,2009)。必须承认,经济合作暨发展组织(OECD)发起的有关社会政策的讨论在贫困的农村地区显得有心无力,其所倡导的社会政策意图解决的问题在这些贫困的农村地区有可能并不存在。道德承诺、(通讯发展推动的)社会整合等因素为社会政策的构建施加了压力,而社会政策的形成(例如经由全球框架驱动)对社会关系、社会排斥和包容过程都将产生影响,Christiansen和Reynolds Whyte(2008)关于乌干达儿童抚养的研究就是例证。

此外,虽然本书没有深入探讨制定社会政策的政治过程,但这一过程却对关于冲突后重建或和平建设的讨论具有启示意义。这个问题与非洲大陆尤其相关,近代全世界大约一半的冲突都发生在这里。7这些冲突大多数是内战(而非国际冲突,虽然其中很多蔓延到了国境之外),并且与自然资源和政治资源的获取问题相互交织。在Paul Collier(2007)所指的世界“最底层的10亿人”中,大部分都生活在冲突频发的非洲国家,而冲突往往是由于对矿产开采的高度依赖。这些地区的社会政策议程显然与政治稳定的国家存在显著差异,发展议程的内容(尤其关于透明度和相关利益者对话方面)却与本书最后一章所描述的政策框架高度重叠。这里用下面的案例加以说明。

案例1 冲突背景下的公共政策

冲突不仅给人类带来直接的痛苦,也造成间接的伤害:乐施会(OXFAM)估计,非洲50%的粮食危机是由于武装冲突和由此引发人口流亡引起的(Green,2008:200)。最新的《非洲发展报告》认为,应对冲突后的局势需要经济管理、政治参与和地区一体化多管齐下(非洲开发银行,2008)。Michael Ross(2008)就如何降低在严重矿产资源依赖和薄弱制度的高风险环境下爆发冲突的可能性提出了一些对策。租金分享往往难以奏效。租金分享是指:在资源分布比较集中时,中央政府通过机制调节,确保拥有资源的地区能够从中获益更多。尼日利亚的石油产区已经推行了这一措施,但却未能阻止暴力冲突,而暴力冲突又危害了选举和石油生产。而提高透明度则有助于遏制政府腐败,并消除误解——乍得1999年就实施了这一措施,但其成效尚不明朗。除了财政转移和提高透明度外,(通常由企业和非政府组织推动的)各利益相关者的对话也至关重要,例如通过对话制定收入分配方式等。忽视地方需求不仅有失公允,也难以为继。最后,矿产资源开采必须格外重视人权和安全,例如规避安保人员的暴力行为,加强与当地社区的对话等。

尽管整个非洲各国之间存在着巨大的社会和政治差异,整个大陆后殖民时代的发展历史仍旧能够成为讨论社会政策的切入点。这些国家(除南非等少数例外)拥有许多共同点,例如精英推动的国家建设,边增长边分配的尝试,以及构建新型社会契约的努力等等。国家在国家发展中占主导,而这种模式又得到了国际社会的巨大支持(这种现在看来失败的模式,例如尼雷尔在坦桑尼亚推行社会主义模式,当时却获得了广泛认同)。

这些社会政策带着严重的殖民时代的烙印,往往是“选择性、歧视性和排斥性的,服务于保护和提高殖民者和白人移民的利益”(Aina,1999:76)。即便在1972年至1976年,津巴布韦政府针对黑人和白人儿童的教育开支之比还高达1:12(Osei-Hwedie和Bar-on,1999:93)。后殖民时代的社会政策往往致力于解决这种历史性的不公正,关注再分配而非生产投资。这样的制度安排源于非洲大陆的社会政策路径的历史脉络,而危机和结构调整事实上又强化了这种政策路径。

关注非洲国家之间的各种差异对于社会政策的讨论十分重要。8首先就不平等程度的巨大差异。9在南部非洲以殖民经济为主的国家,收入不平等程度很高。特别是在南非,种族隔离制度结束以来的社会政策旨在回应严重的收入不平等,主要是在种族之间的收入不平等。而殖民经济特征并不显著的加纳,在试图解决总体的收入不平等程度问题时,受到地区差异的巨大影响。尼日利亚也一样,联邦制度正是地区差异的直接回应。坦桑尼亚在独立之后公共政策已经在很大程度上减轻了收入不平等。

后殖民时代的社会政策框架如何整合民族和种族身份,如何保障少数民族和被剥夺群体的利益,是民族国家发展的核心任务,也是社会政策制定的主要内容。南非的种族隔离制度对种族差异及其分类的影响十分显著,这种差异甚至上升为公众政策。而在结束种族隔离之后,该国在民族和种族方面所采取的平权行动已经成为社会和经济政策的重要组成部分。这种政策路径与巴西的身份政治异曲同工(虽然巴西并没有经历过如南非一样的政策纠正)。下面的案例介绍了南非的退休金计划,展示了目前的普惠式计划是在以种族为基础的旧制度中发端的。

案例2 南非的社会养老金计划

在南非,65岁及以上的男子和60岁及以上的妇女可以获得社会养老金。领取养老金的标准是受益人个人及其配偶的收入。1993年,享受退休金的人口仅有150万,其中黑人有120万。20世纪90年代,受益者数量迅速增长,开始覆盖贫困的农村地区,并对贫困产生来了影响,实现了收入的再分配。养老金的资金来自于一般性税收,占社会保障支出的60%,占2002年南非国内生产总值(GDP)的1.4%。

社会养老金制度于1928年引入南非。最初的做法是对白人和有色人种的资格分别进行审查,黑人被明确排除在外。到1944年,黑人开始获得养老金,但标准较低,审查也十分严苛。种族隔离结束后,养老金制度中的种族主义的原则随之取消,自1996年起开始一视同仁,并通过一系列措施加以保障,例如加强对白人的经济状况调查等。有趣的是,虽然针对这一起源于种族隔离制度的社会养老保险制度存在争议,却一直将其视作构建综合性的社会保障制度的基础。

其他建立了社会养老金制度的非洲国家包括布基纳法索、喀麦隆、毛里求斯、纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰和肯尼亚,其中许多国家的人口覆盖比例很高(达到80-100%),甚至有许多国家的养老金计划是普惠式的。养老金的支出占国内生产总值(GDP)的比例不等,从博茨瓦纳的0.5%到莱索托的2.4%。许多国家的养老金计划使用现代化的银行转账、银行账户和商业自动柜员机(ATM)等。

来源:Barrientos,2008;Casey和McKinnon,2009;Cichon,2009

其他国家的社会政策也和种族差异密切相关。坦桑尼亚的“乌贾玛”(ujaama)运动就是国家建设、民族精神培育和文化去殖民化计划的一部分。卢旺达的平权行动却成为政治运动,导致了暴力形式的种族冲突(Mamdani,2001)。尼日利亚拥有470个民族,南北之间长期存在的地区不平等是《联邦宪章原则》关注的核心,权力分享和保护弱势群体进入宪法条文(Ibrahim,2006)。对于一个脆弱的民族国家,政府工作和官方资源的分配十分重要,这方面的联邦制度必须体现其联邦特征。津巴布韦20世纪90年代(当时不平等加剧,获得收入的能力差距扩大)的社会政策是为了解决20世纪80年代的遗留问题,尽力缩小种族之间的生活水平差异,关注收入转移而非财富转移。而津巴布韦最近的危机和穆加贝(Mugabe)的日益专制,都可以看作是国家建设的成果:根据Mamdani(2008)的说法,津巴布韦人将2000年至2003年视作移民殖民时代的终结。

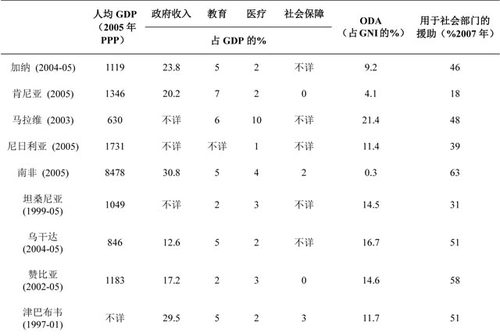

应当在非洲开展社会政策分析的另一个原因是国家支出或公共开支的规模。公共开支占非洲国家GDP的比例很高,这部分得益于国际援助。过去十年中,非洲国家的国内财政收入明显上升:占GDP的比例从1997年的15%上升至2006年的19%(Cichon,2009)。

表2 非洲的公共开支和社会开支

来源:《世界发展指标》;《人类发展报告2009》(最后两列)

非洲国家之间的公共支出水平也呈现出巨大的差异,而这种差异在20世纪90年代没有发生实质性改变。南部非洲各国的不平等程度较高,因此国家的作用也更为突出。以南非为例,以“精英掌控”为特征的国家干预在种族隔离制度结束后转为推动公平。上文案例中的社会养老金计划常被视为新型社会保障的一部分。虽然该计划对非洲最贫困人口的影响仍不确定,但其本身就表明了社会政策演变的过程。相比之下,乌干达的政府开支要低得多,可能与其结构调整的路径相关。另一个国家同样进行了结构调整的国家加纳,则拥有一个更庞大的政府。这些国家自己的数据中,有关社会政策等公共支出的信息很少,而关于贫困和人类发展成就的信息就更少了。然而这些数据仍然能够表明非洲各国之间的巨大差异,成为在发展中国家开展公共政策决定因素研究的依据。

虽然有可比性的数据稀缺,非洲不同社会部门的支出具有很大差异(与世界其他地方一样),且年度波动巨大,而援助者在对支出结构也发挥着重要作用,特别是在马拉维、乌干达和赞比亚等国家尤其如此。而南非、津巴布韦和加纳的国家力量则相对强大。非洲国家的公共医疗开支普遍偏低,特别是尼日利亚和肯尼亚。而教育获得了较多的关注,以肯尼亚和乌干达为例。从数据来看,马拉维的社会开支较高,特别是在医疗卫生领域——当然该国较低的国内生产总值导致社会支出总额依然很低,所以社会支出很可能在很大程度上依赖援助(马拉维国民总收入20%的来自国际援助)。津巴布韦的社会开支也相对较高,但国内冲突和政治斗争导致该国的人类发展指标日益恶化。

后殖民时代:二元和普惠之争

许多非洲国家的社会政策(和世界其他地方一样)呈现出强烈的二元性,并表现在许多方面。首先是殖民时期遗留下来的城乡二元分割。例如马拉维和赞比亚(坦桑尼亚表现得相对不那么明显)的医疗开支就显然偏向城市,试图构建较高水平的、以城市为基础的医疗设施体系。

在农业部门内部,这种二元性对现代化的、出口导向的大型企业的支持。在马拉维,虽然玉米生产也得到了国家支持,但财政补贴倾向于咖啡种植和和农场农业(后因1979年的经济冲击而被迫中断),直到2002年依然如此(马拉维政府,2002)。类似的情况也发生在南非,“南非农业带着排斥和歧视的印记……对于促进农业部门的参与,消除源于二元体制导致的各种农业准入壁垒带来了挑战”(南非农业部,2001)。

而城市部门的二元性体现在正式部门和非正式部门的分割。只有在大型企业、公共部门和私营部门工作才能享受福利,而在许多贫困国家,这些人口的比重从未达到工作人口的10%。即便到最近,肯尼亚的老年人也仅有3%享有退休金,而在700万工人中,有500万没有任何社会保障(Kakwani等,2006)。将社会福利扩展到正式部门之外的努力依然有限。

社会保障的推行在非洲尤其困难(南非安全问题研究所,2008),而社会保障的缺失是非洲20世纪70年代和80年代发展失败的原因之一(ISSA,2008)。虽然新的政策强调国家社会保障计划、以社区为基础的实施框架,以及税收支持的社会养老金制度等,仍然仅有不超过5%-10%的非洲劳动力拥有社会保险(van Ginneken,2010)。

社会保障拓展到正式部门之外的努力,也缺乏相应的社会基础。工会活动基本限于大型企业(印度自雇妇女协会SEWA的宣传活动凸显了在正式部门之外开展工会活动的重重困难)。而正式部门的雇主提供社会福利往往是为了尽量减少员工人数(特别是女性员工),或逃避经济活动的登记。下文将讨论在最贫困国家的劳动力市场中社会政策概念的使用。非正式部门/正式部门区别的根源不仅在于经济的欠发达,也来自于政策安排,反映了(即使并非有意地——例如传统的社会保障机制不仅操作困难,而且成本高昂)限制一部分人口获得社会福利的二元分割。当然这种区别也反映了指望正式部门和现代部门吸纳劳动力的现代化思潮。这种希望十分渺茫:20世纪六七十年代以来现代部门的工人比例趋于停滞甚至下降,而构建(新的社会保障议程所带来的)新型机制以扩展现代部门的梦想却仍未破灭。

过去几十年间,社会政策领域最重要的变化是通过贫困分析和社会资金瞄准目标群体,以及对瞄准方式的完善。然而,“瞄准”早已有之,其发端于特定的历史传统,正如普惠和社会保险一样。非洲(及下面讨论的亚洲)拥有实施项目瞄准的悠久历史。坦桑尼亚虽然不像非洲其他国家一样向城市倾斜,但动员式的“乌贾玛”(ujamaa)村庄运动仍然是一种地区瞄准的减贫干预,沿袭殖民政策,向偏远地区的农村贫困人口进行资金、教育和医疗卫生投入。

在独立之后的经济和政治政策中,瞄准也发挥了关键作用。后殖民时代的发展计划受到现代主义意识的影响而呈现出“内卷化”特征,(可能是无意地)强化了殖民时期遗留下来的经济和社会二元体制。尽管推崇普惠式和以权利为基础的方法,许多非洲国家的社会政策仍然带有强烈的二元10特征。此外,经济危机、结构调整和全球化使越来越多的工人离开了现代的、组织化的劳动部门,为社会政策突破二元体制的边界提出了越来越迫切的需求。瞄准和贫困分析显然提供了所需的推动力,通过惠及最贫困人口而使广泛的人群享受到社会服务。

因此,20世纪六七十的非洲经历了从二元向普惠的巨大转变。独立之后,医疗卫生和教育服务的覆盖范围迅速扩大,正是对殖民统治形成的社会分化的直接回应。津巴布韦在一夜之间实施了免费教育,6年内建立起5500多所学校;同时大规模兴建基础设施,以便民众获得医疗服务。而赞比亚在1964年至1984年期间新增了88万张课桌,到1988年医疗中心数量增长了160%多(Osei-Hwedie和Bar-on,1999:93)。自1980年独立起10年之后,津巴布韦成为“人类发展的成功范例”,随后在20世纪90年代初发生了巨大的倒退(Watkins,2001)。结束种族隔离制度后的南非,凭借其他非洲国家无法比拟的财政状况,也在推行普惠式的公共政策。然而,结构调整打断了大多数非洲国家的这一进程,艾滋病的泛滥又加剧了原有的社会差距——而政治领袖们(除南非外)对艾滋病问题又束手无策(Green,2008:235),不仅使医疗卫生体系远远超出其承载能力,也影响到医疗队伍本身。

与拉丁美洲一样,非洲的二元体制虽然集中于向现代部门的少数工人提供社会服务,却也结合了普惠式的医疗卫生和教育服务。大多数非洲国家构建了国家卫生保健体系和义务教育制度,并写入宪法。然而,自费享受社会服务(特别是在医疗卫生方面)显然无法持续,结构调整又进一步恶化了这种局面。如上文所述,财政能力和效率成为社会政策辩论的主要议题,在针对使用者费用的讨论尤其如此。11而援助方在强调结构调整的同时,也同样强调普惠式的医疗卫生和教育。事实上,20世纪80年代围绕使用者费用的辩论凸显了对普惠式的呼吁,成为对当时外部强加的结构调整的回应。援助方支持的路径关注初级服务的提供,被质疑忽视高等教育及其作为福利国家发展的先决条件的重要性。援助方(包括非常著名的私人组织,如比尔·盖茨基金会)最近提倡的“垂直”路径试图创新和推动医疗健康服务,却因对加强医疗卫生体系能力建设的需求缺乏重视而饱受争议。

要实现后殖民时代非洲各国政府的普惠式理想仍然任重而道远。如上文所述,结构调整时期受到了更多的国际影响(虽然国际影响本身就囊括了不同的意识形态),更加强调目标群体的瞄准,这种理念甚至延续到了如今的社会保障领域。而瞄准是否能够成为更广泛的普惠式议程的一部分,构建“普惠式瞄准”,而诸如非洲联盟这样的组织和饱受冲突和结构调整之苦的非洲各国政府是否能够复兴这一理念,让我们拭目以待。

结构调整及其他?

结构调整对大多数非洲国家的社会政策的影响,都远甚于其对亚洲的影响(当然,对南非的影响低于对非洲其他国家的影响)。如Aina(2004)和Adésínà(2006)所述,结构调整不仅是发展理念的突然转变,也中断了非洲国家20世纪六七十年代医疗、教育服务的积极改善。同时,发生在许多国家的动乱和战争(被冷战所加剧),又终结了非洲国家独立初期的实验和尝试。Osei-Hwedie和Bar-on(1999:98)指出:“新建的学校、诊所和医院无法维持……交通运输和水电供应千疮百孔,落后不堪……大量的人才流失影响到了公共服务的提供和新举措的推行”。这一阶段的短暂发展没有改变(甚至强化了)殖民时期遗留下来的二元结构,结构调整又促使发展议程转向降低成本以及服务和福利的目标瞄准。

20世纪80年代以来,结构调整一直遭到强烈的批评,其中Cornia,Stewart和Jolly(1987)有关结构调整的社会影响的观点可能最广为人知。毫无疑问,非洲国家独立后几十年间积极的发展趋势在八九十年代产生了逆转,但是否应该归咎于结构调整,结构调整是否对贫困产生了巨大影响(Killick,1999),而经济危机和政策失灵是否才是根源所在(因此才需要进行结构调整,并探索新的捐助方式),都仍然莫衷一是。包括世界银行在内的国际社会回应了这些批评,强调通过贫困监测来评估结构调整带来的影响,并引入社会资金(先在加纳试点,随后推广到许多非洲国家)——但如同上文所述,这两项举措事实上强化了原有的社会政策路径。

许多撒哈拉以南非洲国家都经历了二十年的停滞,停滞的表现各有不同。一些国家的失败在于大量的长期贫困人口和群体分布12,即“最底层的10亿人”(Collier,2007)。而在经历内战的国家,缺乏包容性社会政策实施的前提条件,国家无力启动经济增长过程,只能努力构建社会契约,以保证国家基本职能的发挥。结构调整没能帮助这些国家摆脱危机,而结构调整以来的一些政策甚至是雪上加霜(如忽视农业)。当然不能把所有问题都直接归咎于结构调整。

但也有一些国家在过去十年间内赢得了相对的发展。例如,进行了结构调整的加纳取得了稳定的经济进步,同时建立和维系起巩固的民主制度。20世纪80年代初,加纳削减了公共部门的规模,却维持着医疗卫生和教育领域的可观支出。该国于2001年实施全民健康保险计划,居民自费时代终结(Agyepong和Adjei,2008)。加纳的领导人的确借助援助资源来建立政治联盟,但同时也在推动该国的经济和社会发展。20世纪80年代以来加纳的社会支出比例一直保持稳定,一些国际机构甚至认为这一比例过高(按相对比例而非绝对金额衡量)。13

乌干达则是另一个经常被援引的成功案例,当然该国的制度能力比加纳还是要薄弱得多。乌干达在20世纪80年代中期的内战后独立,但随后地区冲突不断。如今,正如《我们在世界银行的朋友》(由First Run和Icarus Films发行)一记录影片所示,乌干达成为国际援助组织的宠儿,是减贫战略报告(PRSP)实施的先进典型(见Dijkstra和Donge,2001),在20世纪90年代开辟了稳定的经济环境,实现了稳健的经济增长。针对社会领域的大举投资——其中不少来自国际社会,而债务减免也增加了可用资金——是成功的重要经验之一。新的援助方模式虽然推动乌干达治理的民主化,却仍然在支持总统Museveni这样的独裁者。

至少到2008年的危机之前,许多非洲国家都经历了经济复苏,一些实施民主制度的国家也是如此。援助方的作用在这些国家仍然十分重要,促使它们将医疗和教育置于社会政策的优先领域,并逐步推行的新的社会保障措施,以肯尼亚针对儿童的现金转移计划为例:

案例3 非洲的现金转移支付:以肯尼亚为例

肯尼亚已实施了一系列社会保障计划:世界粮食计划署(WFP)在内罗毕和其他粮食不安全的地区的贫民窟开展的学校供餐方案;覆盖干旱和半干旱地区的约180万人口的紧急粮食援助计划;英国国际发展署(DFID)支持肯尼亚政府实施的饥饿安全网项目(HSNP)试点项目;世界银行和欧盟委员会(EC)资助的全国旱灾应急资金等等。然而劳动力市场有限,公共项目不足,养老金也仅覆盖了正式部门雇员的一半。

2009年,英国国际发展署(DFID)、联合国儿童基金会(UNICEF)和世界银行启动了总额为7,300万美元的针对孤儿和弱势儿童的现金转移支付项目(CT-OVC)。此举旨在为肯尼亚的240万孤儿和弱势儿童提供保障。该项目通过扩大现有政府项目的覆盖范围,为极端贫困构建社会安全网,并与肯尼亚性别、儿童和社会发展部共同编制全国社会保障战略,提高政府实施社会保障政策的能力。

来源:世界银行,肯尼亚,2009

在可预见的将来,许多非洲国家的经济和社会发展仍然离不开国际援助。在电视纪录片《援助上瘾》(英国广播公司电视(BBC)一台,2008年11月24日星期一播出)中,Sorious Samura询问一群乌干达经济学专业学生的职业规划,大多数受访者表示希望在国际援助组织(而不是乌干达公司)工作。社会政策议程的主要挑战之一,就是构建根植于当地环境中的、新的社会政策传统。毫无疑问,国际社会虽然存在着分化,也遭受到如Moyo(2008)等关于援助喜好的批评,但其在非洲国家的资金和理念等方面仍将发挥巨大的影响力。新的公共政策必将发端于这种国际交流,而国际社会也将为国家能力构建和政策传统培育创造空间。只有在特定条件下,特别是地方能力和承诺能够正确指引方向时,援助才能有助于发展。不幸的是,这一前提仍不具备。

支离破碎的社会政策制定

在非洲,社会政策制定长期以来支离破碎,20世纪70年代以来尤其如此。参加2001年“社会和经济政策一体化”讨论的专家们强调,20世纪80年代以来社会政策的关注点十分有限,而财政部门和社会部门之间的权力失衡14。这在很大程度上要归咎于国际社会:一味增强财政部门而非社会部门的能力,援助方以社会部门为基础的偏好,以及不可预测性的短期援助等。在我看来,这些因素可能会导致错失就社会政策与20国集团(G20)和非洲联盟开展建设性对话(例如商讨如何促进非洲的经济成长)的机会。

如上文所述,结构调整对社会支出的影响尚不明确。虽然大多数非洲国家的医疗和教育总支出显然不足,但结构调整政策和部门改革都强调提高公共支出效率;而且在结构调整期间,社会支出占公共支出比例或占GDP的比例都没有表现出明显的下降趋势。由于债务减免,社会支出最近反而明显上升。需要再次强调,这种趋势并不稳定。例如马拉维的减贫支出呈现出显著的波动性,变化的原因可能是同样不稳定的援助金额(马拉维政府,2002:15)。下一个案例将介绍加纳的社会政策。

案例4 加纳的社会政策筹资

Aryeetey和Goldstein(2000)发现,加纳的政治和经济状况一直相对稳定,社会服务相对完备,却缺乏与之相应的稳定的社会政策(Agyepong和Adeji,2008)。20世纪六七十年代的政策重点关注农村发展和高等教育,但随后援助方的影响增强,加纳的国家能力随即减弱。加纳采取了财政紧缩策略,国家公共支出占GDP的比重从1976年的25%下降至1983年的8%(Herbst,1994)。

政府社会开支减少是社会政策分崩离析的表现,并恶化了这种支离破碎的局面。加纳社会支出占政府总支出的比例在1960年至1965年期间曾一度上升,然后开始下降,之后的1975年上升到46%,到1981年却又下降至33%,20世纪80年代再次上升,1996年又回到35%左右的水平(Aryeetey和Goldstein,2000:295-301)。即使在改革之后,加纳的公共支出仍然在很大程度上由财政收入和政治因素所决定,无法实现明确的政治承诺和预期成果(Aryeetey和McKay,2005)。

社会公共支出的波动,援助方之间的缺乏协调,都反映了民主进程的缺失。由于援助方的影响力巨大,社会福利资金的决策基本上都不是由国内政治制度做出的。减贫战略文件(PRSP)虽然强调在政策制定中的广泛参与,但又增强依赖援助的国家政策制定的政治性。援助方强调援助问责,但仅限于对援助国纳税人负责(de Haan,2009c),并定对受援国的公民或国家的问责机制有任何裨益。Esping-Andersen和Lindert所描述的,由族群利益、社会分层和政治动员等政治动力推动的反馈机制,可能被援助方的援助模式限制了功能的发挥。虽然这种断裂可能会使预算执行更加有效、避免反对意见,但却无法构建可持续的社会契约,并导致国家与公民之间关系慈善化。

国际非政府组织的主导进一步加剧了这种支离破碎。美国的社会政策模式包含着公民社会组织持续的福利提供,而发展中国家的NGO通常并不发端于国内。而NGO的关注焦点,即它们所倡导的团结原则也有多种表现形式。他们通过小额信贷、扶贫瞄准和人道主义援助等方式提供普惠式的公共服务,从而促进发展目标的实现。此时,核心问题是NGO的项目如何与政府的公共服务相结合,如何接受政府监管,是否能够推动包容的社会政策——而在外部筹资的情况下,是否忽略了地方问责甚至催生了佑庇政治(patronage politics)。这里无意贬低NGO和公民社会的重要性,而是希望将其纳入到更广泛的公共政策分析中,并通过(特别是社会领域)援助项目实施和关于援助的全球辩论,发挥它们在增强国家能力中的作用。

虽然对社会领域项目的关注已经很多,最近的社会保障又成为焦点,但我仍然认为,这些举措没能累加成为协调的、清晰的社会政策。上文讨论的减贫战略(PRSP)有望摆脱发展干预的项目化模式,但其政策承诺仍未兑现,而援助依赖也难以根除——国际援助仍占许多非洲国家公共财政的20%以上,而越来越多的援助方又使政策制定卷入一团混战。在这种背景下,社会政策分析应关注社会政策制定薄弱的原因,国际社会如何施加其影响,以及这种公共政策实施的特殊模式如何影响公民的福祉和他们参与公共政策的机会。

社会政策在最贫困国家的作用

制定综合的社会政策框架并不能一蹴而就地解决非洲发展问题,但经济增长和推动经济增长的努力都离不开社会政策。受到人口和经济条件的限制,社会保障的潜力尚没有完全发挥。许多国家都不具备实施社会政策的政治和制度条件,现有的努力也仅仅触到了社会问题的皮毛。全球化加剧了这些问题:东亚和印度的经验表明公共政策在全球化时代的核心作用,而非洲国家则只有“拥有自己显然缺乏的健全机制”时,才有可能从当前的全球化中受益(Eyoh和Sandbrook,2003:244-45)。此外,持续的援助依赖会阻碍社会契约的构建,使社会政策的制定成为泡影。最近的金融危机对非洲地区的冲击可能并不严重,却(与此前的粮食价格危机一样)表明非洲国家无法控制外部冲击,只能逆来顺受。

本书的核心观点是,即使是在世界上最贫穷的大陆,仍然有实施社会政策的政治和学术价值。独立之后,非洲的精英们致力于现代化和消除不平等,而因经济危机和结构调整而遭遇失败。社会政策的扩展受制于持续的经济停滞,以及有限的城市化和工业化。同时,社会政策议程因“减贫议程”而得以持续,社会部门从未离开我们的视野,又因近来新的、可负担的、以发展为导向的社会保障议程而获得了更多关注。

非洲社会政策的发展离不开保障国家职能发挥的基本制度。虽然治理没有统一的“模式”,但社会服务的扩展需要政府能力的提升和问责的加强。二者并不是此消彼长的关系,社会政策制定能够成为(也曾经是)社会契约的重要组成部分。2008年至2009年间爆发的危机再次证明了这一点。正如非洲联盟所倡导的,完善社会政策的制定能够并且应该发挥作用。虽然一些非洲国家的援助依赖有所下降,援助方仍将继续影响其发展的优先序制定。因此,为综合性社会政策议程开辟空间就是当务之急。

来源:Arjan de Haan

●减贫实践●

BRICS将传统援助国抛在身后

2012年金砖国家(BRICS)峰会讨论了全球治理和可持续发展两大议题。关于全球治理问题,核心是加强全球经济治理。一方面要促进世界经济平稳复苏和强劲增长,为新兴市场和发展中国家发展创造良好环境,另一方面要继续改革国际经济金融体系,增加新兴市场和发展中国家发言权和代表性。而关于可持续发展,本质上还是发展问题,金砖国家的讨论重点应该是平衡推进经济发展、社会发展和环境保护,尊重发展中国家自主选择的可持续发展道路。

金砖国家占世界人口的43%,金砖国家合作是在多极化、相互依存、日益复杂和全球化的世界中为促进和平、安全与发展开展对话与合作的平台。金砖国家来自亚洲、非洲、欧洲和拉丁美洲,跨大洲的互动性质使其合作更具价值和意义。

据峰会前夕公布的一份报告显示,中国、巴西、俄罗斯、印度和南非投入更多资源、力量和创新,以提高世界最贫穷国家的医疗卫生状况。

这份由旨在改善发展中国家医疗卫生状况的国际性非盈利组织全球健康战略计划(GHSi)发表的报告,基于对金砖国家全球医疗卫生和发展投入以及其创新医疗卫生项目的详细分析。

“金砖国家向全球健康卫生和发展援助提供了大量新资源,同样重要的是,它们正在建立起新的合作模式,挑战了我们对对外援助方式的传统认知,”GHSi共同创始人之一大卫·金表示,“随着创新能力的不断加强以及对南南合作的重视,金砖国家为发展中国家提供了新的卫生干预手段技术。”

GHSi的报告认为,金砖国家对外援助的方式有别于传统援助国,主要由于其国内经验不同。在卫生和其他领域,金砖国家强调南南合作和技术支持,旨在加强能力建设和自给自足。

虽然并非所有金砖国家都有健全医疗卫生援助方案,但在应对自身重大医疗卫生挑战的过程中,金砖国家都在相关领域取得进展,并开展了创新计划。

另外,该报告还介绍了金砖国家的公共和私营创新者如何生产高品质、低成本、彻底改变贫困人口健康医疗状况的医疗技术。

在2011年的一次会议上,金砖国家卫生部长承诺将在医疗卫生领域共同协作,并为其他发展中国家的医疗卫生事业努力提供支持。GHSi的报告指出,此次峰会将有助于进一步推动金砖国家在医疗卫生和发展领域的合作势头。例如,印度支持有关成立金砖国家开发银行以制定和协调有关援助工作的倡议。

此次峰会通过的《德里宣言》强调,多数金砖国家面临一些相似的公共卫生挑战,包括卫生服务的普及、健康技术包括药物的获取、公共卫生开支不断增加,传染和非传染性疾病发病率不断上升等。首届金砖国家卫生部长会议于2011年7月在北京召开,金砖国家支持将该会议机制化,从而以最有效、公平和可持续的方式来应对这些共同挑战。同时鼓励在粮食、制药、卫生、能源等优先领域,以及在纳米技术、生物技术及先进材料科学等新兴跨学科领域的基础研究取得进展,鼓励各国研究机构通过联合项目、研讨会以及青年科学家交流等渠道进行知识共享。

此外,金砖国家认为“绿色经济”概念仍需由里约+20大会定义,并在可持续发展和消除贫困的大框架下予以理解。“绿色经济”本身并不是目的,而是实现这些重要优先目标的手段。各国政府应拥有灵活性和政策空间,根据各自发展阶段、国家战略、国情和政策重点,在诸多选项中确定自身的可持续发展途径,而反对以发展绿色经济为由采取任何形式的贸易和投资壁垒。

来源:中国网

从性别角度衡量贫困的新方法

性别统计是基于证据的决策,监测两性平等和赋予妇女权利方面获取进展的关键。然而,现有数据的差距已严重阻碍了在性别问题上的明智和有效的决策。

开展性别敏感的发展评估和造成性别不平等的潜在结构性因素的相关研究需要数据,很多可能并非由国家统计单位定期收集得来。该论坛给统计人员和决策者一个机会来分享经验,制定战略,来加快国家统计系统将性别因素主流化的进程。

性别统计的全球论坛由联合国统计司与联合国妇女、西亚经济社会委员会、世界银行和联合国人口基金会于约旦合作举办。此次论坛由约旦国家统计局于3月27日至29日主办,会场临近死海。

论坛涉及经济,政治实体,知识或信息相关的权力。它同时回顾了衡量青少年相关问题,诸如早婚及其对于女童后果的研究进程。

“将性别因素纳入主流国家统计系统”的高级别小组讨论强调了需同时使用定量和定性的分析,以使“性别因素纳入主流体系”制度化,以促进数据生产者和使用者之间进行对话,并在监测项目效率时将指标的收集与使用连接起来。

妇女的经济权力讨论小组强调了探索妇女缺少就业机会潜在原因的需求,包括结构性因素,如社会规范和文化因素。需要发现从性别角度衡量贫困的创新方法,以及必须找出向决策者,民间社会和其他利益相关者传达数据结果的有效方式。提升发展测量标准是衡量正式与非正式就业统一的关键。它同时更好地帮助理解了农业中无酬的家庭劳作与贫困(包括考虑家庭结构)之间的联系,促进时间使用调查的实施(更好地理解性别角色),汇总数据以评估整体发展进程,并建立关于无酬工作的卫星账户。

会议同时提到在人身权力的领域里要建立“对妇女使用暴力和其他伤害”的测量。与会者同意推动联合国统计司使用新的测量准则测量对妇女的暴力行为,以及为适应各国国情所做改变和对待冲突及冲突后的特殊需求;促进难民和国内流离失所者性别敏感的数据收集和统一;制定适当的检测和评价框架,允许确定以证据为基础的干预措施,旨在根除对女性生殖器切割及其他伤害行为。

会议同时强调了在国家和地方各级层面上有关政治赋权的数据采集需求,包括分类数据采集性别差距以及提高家庭中决策动态分析的需求。

与会者指出,不仅是教育,而且妇女在科学研究中的角色,对信息,媒体和技术的获取途径也应该测量,如何最优地将数据转化为决策和实施,以提高赋予妇女知识的权力。

最后,论坛与会者一致同意一条前进的道路,包括机构间专家组性别统计(IAEG-GS)工作项目中需被考虑的建议和下届论坛需要讨论的话题。下届论坛将于2014年在拉丁美洲和加勒比地区开展。

本次论坛是IAEG-GS举办的一系列会议的第四场。第一场会议在2006年举办。联合国统计司作为IAEG-GS行事,联合国秘书处将继续协调全球性别统计项目安排,并与联合国妇女,世界银行合作,致力于解决论坛提出的建议,和各国家在其他国际及政府间,包括联合国统计委员会在协商过程中提出的要求。

来源:联合国经济和社会事务部

●新书推荐●

2011世界城市展望:未来40年城市化势头强劲

目前全世界70亿人口中有一半生活在城市里,到2050年的未来四十年里,世界人口多达23亿的增长量将全部被城市吸收,这一快速的城市化进程在非洲和亚洲显得尤为突出,给城市居住、环境、基础设施等各方面带来了新挑战。这是联合国经济和社会事务部4月5日发布的2011年版《世界城市展望》的主要结论。

联合国经社事务部每两年对《世界城市化展望》报告进行更新。该部助理秘书长Jomo Kwame Sundaram说:“城市地区将在2011年至2050年的40年间吸收全部的全球人口增长量。在此期间,全球人口将增长23亿,而城市居民将增加26亿,城市在吸收全部新增人口之外,还将吸收一些农村人口,因此农村人口将减少2亿8800万。城市地区在2050年容纳的人口相当于1950年的全球总人口。”

未来40年城市人口在各区域的增长幅度不尽相同,非洲和亚洲将占全球城市人口增量的86%。增长最多的国家依次是印度(4亿9700万)、中国(3亿4100万)、尼日利亚(2亿)、美国(1亿300万)和印度尼西亚(9200万)。

非洲的城市人口在未来40年将增长三倍,从2011年的4亿1400万增加到12亿。亚洲的城市人口将从19亿增加到33亿。相比之下,欧洲城市人口的增加很少,仅有5200万,北美将增加1亿1000万,拉丁美洲和加勒比地区增加1亿7800万。

城市人口的迅猛增长为许多人带来了改善教育和获得公共服务的机会,因为人口的集中使得提供这些服务的成本相对较低。但与此同时,城市的就业、居住、能源和基础设施也面临更大挑战,减轻城市贫困、控制贫民窟的扩大以及应对城市环境恶化的压力也更大。

生活在拥有100万到500万人口的大城市的人口从1970年占全球总人口的18%增加到了2011年的22%。尤其值得注意的是特大城市的增多。1990年,全球有3900万人口生活在拥有千万以上人口的特大城市,相当于当时全球人口的3%。但在2011年,有3亿5900万人生活在特大城市,占全球人口的9.9%。到2025年,集中在特大城市的人口将达6亿3000万,相当于全球人口的13.6%。

2011年版《世界城市化展望》首次列出了拥有750万以上人口城市的地理坐标,使得研究人员能够将这些人口密集区与各种环境因素进行综合考量,包括是否靠近海岸、地震断裂带或特定的气候区域等。展望报告显示,欧洲和非洲的大城市面临的自然灾害风险最少,这两个大洲分别只有26%和37%的百万人口以上城市处在面临至少一种主要灾害风险的地带,而在拉丁美洲和加勒比地区、北美,特别是亚洲,许多城市面临着较大的灾害风险。

Sundaram表示:“全球60%拥有百万人口的大城市,也就是有450个大城市位于至少有一种重大自然灾害风险的地区,如地震和洪水,这些城市拥有约8亿9000万人口。这构成了很大挑战,也是为什么在今年六月联合国里约热内卢可持续发展大会召开前夕有关可持续城市的讨论显得如此重要。毕竟,城市面临着移民、全球化、经济发展、社会不平等、环境污染和气候变化的多重压力。里约大会必须探讨如何在地球这个拥挤程度不断增加的星球上减少贫困、促进社会公平并确保环境得到保护。”

2012年营商环境报告

《2012年营商环境报告:在一个更加透明化的世界里经营》对183个经济体的影响国内企业的规管进行了评估,并在10个营商规管领域对这些经济体进行了排名,这些规管领域包括开办企业、处理破产和跨境贸易等。今年的报告对营商容易度的排名新增了获得电力供应的指标。

《营商环境报告》的基本前提是:经济活动需要良好的规则,这些规则是透明的,而且是向所有人开放的。这样的规则应该是有效的,能够在保护营商环境的某些重要方面和避免给企业造成不合理负担的误导之间取得平衡。在商业监管会带来负担且竞争又有限的地方,成功取决于你认识谁,而不是你能做些什么。但在法规相对来说比较易于遵守并向所有需要用到它们的人开放的地方,任何有才能、有点子的人都能在正式领域开办和发展企业。

在撒哈拉沙漠以南非洲地区,46个国家政府中有36个在2010年至2011年间改善了国内公司面临的监管环境——这是自2005年以来的一个创纪录的数字。对这个地区的企业开办者来说这是好消息,因为在这里开办和运营企业仍然比在世界上任何地区更昂贵、更复杂。

全球范围内,125个国家在2010年至 2011年间实施了245项增加营商便利度的改革,较前一年增加了13%。在低收入和中偏低收入国家中,上述变革中有更大的一部分是以加强化法院和破产制度,加强投资者保护为目的的。监管改革的步伐加快尤其受到对中小型企业的欢迎。在世界上许多地方,中小型企业是创造就业机会的主力。

在全球金融和经济危机的背景下,更多的经济体在2010年至2011间加强了它们的破产制度。29个经济体实施了破产改革,较去年的 16和前年的18个有所增加。大部分改革发生在经合组织高收入国家以及东欧和中亚国家。研究表明,有效的破产制度可以对举债成本、获得信贷以及经济体从衰退中复苏的能力及其复苏的速度产生影响。

新数据表明了获取监管信息的重要性。费用标准、文件提交的要求以及与商业案例和破产程序相关的信息在经合组织高收入国家最容易得到,而在撒哈拉以南非洲地区和中东北非地区最难得到。世界各地电子政务倡议的兴起为增大信息的可获得性及透明度提供了机会。

一个新的衡量指标表明,在过去六年中《营商环境报告》所涵盖的174个经济体中有94%使得它们的监管环境更便于营商了。这些经济体缩短了与“前沿”水平的距离,与前沿水平的距离是一个合成指标,以商业监管的9个领域中(从开办企业到解决破产)最便于营商的监管做法为依据。

以广泛、持续的方式来管理商业监管在如今具有最便于营商的监管环境的20个经济体中很普遍,在过去六年中在缩小了与“前沿”水平的距离方面进步最大的经济体中也很普遍。今年的报告亮点是韩国、马其顿、墨西哥和英国的经验。在简化了开办企业、税收管理和执行合同的程序后,韩国跻身营商便利度前10名经济体的行列。马其顿是过去一年中在营商便利度方面改善最大的国家之一。

2010年至2011年在营商便利度方面改善最大的经济体——即《营商环境报告》所衡量的监管领域中有3个或3个以上有所改善的有:摩洛哥、摩尔多瓦、马其顿、圣多美和普林西比、拉脱维亚、佛得角、塞拉利昂、布隆迪、所罗门群岛、韩国、亚美尼亚以及哥伦比亚。

来源:世界银行

●减贫语录●

博鳌亚洲论坛2012年年会——对话佐利克

在博鳌亚洲论坛2012年年会上,世行行长佐利克在回应“后危机时代”欠发达国家和世界银行所面临的挑战时,从几个方面加以陈述:

发展中国家是世界银行的客户,世界银行要将银行的专业知识用于帮助他们解决问题。首先是基础设施。要想真正推动基础设施的发展,就需要进一步加强政企合作。此外,很多中等收入国家投资于这种政企关系并不是为了利润,而是希望基础设施能够得到更好的设计、管理和运作。但是世行仍然希望建立这种一站式的政府之间合作的基础设施,能够基于亚洲国家经验,进一步推动基础设施发展。同时基础设施也是和城市化、人口迁移相关。

第二,世界充满着很多不确定性。每个国家必须有基本的有效的社会保障体系。墨西哥、巴西的有条件的现金转移机制,可以把钱给最贫困的人民,大概占人口的15%到20%。世行以此作为有效榜样,扩展到40多个国家。有一些国家需要更多的帮助。我们要建立符合需求的,完善的社会保障体系来帮助底层人民。

第三点,要推动企业的发展、企业的参与,不仅需要基础设施,同样也需要包括中小型企业,服务行业以及一些金融机制。

第四个问题,世行几年前曾出版了《底层的问题》。世行始终关注最底层的问题,即是战乱之后国家几十亿的人民,包括阿富汗、利比里亚、东帝汶以及其他亚洲国家的人民。世行希望打破现有的模式,把安全、政府更加有效结合在一起。

最后是性别问题。女性占全球人口的50%,但很多国家的女性并没有有效融入社会增长过程中。世行在全球发展报告中关注了这个问题,强调性别平等并需要增加开支。在埃塞俄比亚,世行和当地政府改变耕地制度,使女性也能够拥有土地,可以获得相关的信贷以及更多的参与。发展中国家在这个领域具备了很大的潜力,而欧洲和美国的经验可以借鉴。

而结构改革方面,必须要关注一些可能被忽视的问题,这些问题如果能够得到解决,就有利于促进增长。

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2