国际减贫动态第五十二期-非洲奴隶贸易的长期效应

●研究前沿●

非洲当前落后是否能够被奴隶贸易所解释?为了回答这个问题,我根据航运记录和历史文件收集的数据估计各国在非洲奴隶贸易中出口奴隶的数量。我发现一国出口奴隶数量和当前经济表现之间存在稳健的负向关系。为了更好地理解是否存在因果关系,我考察了参与奴隶贸易的国家的历史证据并采用工具变量的计量方法。结果表明奴隶贸易对于经济发展存在负向效应。

I.引言

非洲的经济表现在二十世纪下半叶乏善可陈。关于非洲落后的一个非正式解释是奴隶贸易和殖民统治等不幸的历史遭遇。Bairoch(1993,第8页)写道:“毫无疑问,(非洲)经济落后的许多负面结构特征根源于欧洲的殖民扩张。”Manning(1990,第124页)赞成Bairoch的观点,但是更加关注奴隶贸易:“奴隶贸易是肮脏的,充斥着偷窃、贿赂、野蛮和欺诈。奴隶贸易成为现代腐化堕落的根源之一。”

最近的实证研究表明非洲的历史可以部分地解释当前的落后状况。这些研究集中关注国家的殖民统治和当前的经济发展之间的联系(Grier 1999;Englebert2000a,2000b;Acemoglu,Johnson,and Robinson 2001,2002;Bertocchi and Canova 2002;Lange 2004)。然而,非洲历史上另一重大事件——奴隶贸易——还没有进行充分有效的实证研究。有足够的理由认为奴隶贸易对于非洲的发展至少与殖民统治同样重要。从1400年到1900年近500年的历史之中,非洲大陆同时经历着四类奴隶贸易。与此相比,殖民统治从1885年大约持续到1960年,总共75年左右。

本文首次提供了关于非洲奴隶贸易影响经济发展的实证检验。为此,我构建了1400--1900年期间每个世纪非洲各国奴隶出口数量的估计。奴隶出口数量根据航运记录和历史文件估计,其中航运记录记载了从非洲各个港口或地区输出奴隶的数量,历史文件记载了输出奴隶的种族。我发现在一国奴隶出口的数量和随后的经济表现之间存在稳健的负向关系。今天非洲最穷的国家正是那些输出奴隶最多的国家。

这一发现还不能作为奴隶贸易导致随后经济发展差异的最终证据。一个至少同样可能的解释是那些经济上和社会上最落后的国家才参与奴隶贸易,并且这些国家继续保持最落后的地位。换言之,奴隶贸易可能与不可观察的国家特征相关,从而导致奴隶贸易对于经济发展的效应的有偏估计。

我采用了一系列策略以便更好地理解奴隶出口和当前经济表现之间的关系背后的理由。首先,我审查了非洲历史学家提供的关于奴隶贸易的证据。我也利用了奴隶贸易之前人口密度的历史数据来检验是否是非洲的相对落后地区选择参与奴隶贸易。以上两方面证据都表明实际上非洲最发达地区才更倾向于参与奴隶贸易。我将在下文详细分析这一表面上相互矛盾关系背后的原因。其次,我采用工具变量去估计奴隶贸易对于经济发展的因果效应。工具变量是在四类奴隶贸易之中从各国到最近的奴隶劳动力需求目的地之间的航海距离。与最小二乘法回归系数一样,工具变量的系数也是负的并且显著,说明奴隶贸易期间输出更多的奴隶导致了随后更差的经济表现。

我接着考察了奴隶出口和经济发展关系背后的因果关系的具体途径。以历史证据作为参考,我检验了通过内部战争、掠夺和绑架获得奴隶是否会导致国家和种族分裂。我发现数据和这些途径相符。

这些发现补充了Engerman & Sokoloff (1997,2002)关于奴隶贸易在新世界导致的制度演变无益于经济增长的研究。我的结论证明奴隶的使用不仅破坏社会,而且通过国内战争、掠夺和绑架的方式获取奴隶本身就对随后经济发展存在负面作用。

本文结构组织如下。第二部分描述了非洲的奴隶贸易,提供关于获取奴隶的方式及其导致的负面效应的历史回顾;第三部分构建了奴隶出口数据;第四部分说明数据的相关关系;第五部分转向因果性问题;第六部分以历史证据为参考检验因果性的可能途径;第七部分总结全文。

II.历史背景

在1400年和1900年之间,非洲大陆同时经历四个奴隶贸易。规模最大且最为臭名昭著的是始于十五世纪从非洲西部、中西部、东部将奴隶运往欧洲各国的美洲殖民地的跨大西洋奴隶贸易。其他三类奴隶贸易——跨撒哈拉奴隶贸易、红海奴隶贸易和印度洋奴隶贸易——都早于跨大西洋奴隶贸易。在跨撒哈拉奴隶贸易中,奴隶从撒哈拉沙漠南部被运往北非;在红海奴隶贸易中,奴隶从红海内陆被运往中东和印度;在印度洋奴隶贸易中,奴隶从东非被运往中东和印度或者印度洋的岛上种植园。

非洲奴隶贸易的很多特点使其区别于之前的任何奴隶贸易。第一,贩卖奴隶的总数史无前例。仅在跨大西洋奴隶贸易中,大约一千二百万奴隶从非洲输出。其他三个奴隶贸易另有六百万奴隶被输出。以上数据不包括在掠夺中被杀死或者在运输途中死亡的奴隶。根据Patrick Manning (1990,第171页)的计算,奴隶贸易的总效应表现在1850年非洲的人口只有在没有奴隶贸易的假设情况下的一半。

非洲奴隶贸易的独特性还表现为同一种族内部的一些人强迫另一些人成为奴隶。这导致极其严重的后果,包括社会和种族的分裂、政治的动荡、国家的弱化和司法制度的腐化。

获取奴隶的最普遍方式是通过村落或国家之间的相互劫掠(Norhtrup 1978;Lovejoy 1994)。村落之间原来发展成更大规模的村落联盟,现在却发展成相互敌对关系(如Azevedo 1982;Inikori 2000;Hubbell,2001)。结果导致村落之间的联系被削弱了,进而妨害更广大的共同体和更广泛的种族认同的形成。Kusimba(2004,第66页)写道:“种族内部安全保障的缺失导致了相互交流的限制。”因此,奴隶贸易是解释今天非洲严重的种族分裂的重要因素。在给定种族分裂和长期经济增长之间的关系,奴隶贸易导致的种族分裂显著地影响经济发展。

由于当时不确定和缺乏安全保障的环境,每个人都需要武器进行自卫,例如铁制刀具、标枪、剑或者火器等。这些武器可以通过绑架和强迫当地人为奴隶、并与欧洲人交换获得。这进一步促进了奴隶贸易和由此导致的安全保障的缺乏,而安全保障的缺乏再进一步促进了强迫他人为奴隶而保护自己的需要(Mahadi 1992;Hawthorne 1999,第108-109页)。历史学家将这个恶性循环命名为“枪——奴隶循环”(如Lovejoy 2000)或者“铁——奴隶循环”(如Hawthorne 2003)。恶性循环的结果不仅是一个部落劫掠另一个部落,而且是同一个部落内部一部分成员劫掠和绑架另一部分成员。这些例子有Balanta、Minyanka(Klein 2001),中东非的Makua、Chikunda、Yao(Alpers 1969,第413-414页,1975,第225页;Isaacman 1989,第191-192页)。

一般而言,内部冲突的后果是政治的动荡乃至一些情况下原有政权的崩溃(Lovejoy 2000,第68-70页)。在十六世纪的Senegambia北部,葡萄牙的奴隶贸易导致Joloff联盟分裂,被Waalo、Kajoor、Baol、Siin和Saalum等一些小国取代。Senegambia南部出现同样的情况。在奴隶贸易之前,非洲复杂的国家系统正在自我演化。然而,自我演化在葡萄牙于十五世纪到达之后迅速停步不前了(Barry 1998,第36-59页)。类似的动荡状况也出现在东非(如Isaacman 1989;Mbajedwe 2000)。在十九世纪晚期,导致了东非Shambaa王国、Gweno王国和Pare王国的分裂(Kimambo 1989,第247页;Mbajedwe 2000,第341-342页)。

最具戏剧性的例子可能是中西非的Kongo王国。早在1514年,绑架Kongo本地公民作为奴隶出售给葡萄牙就已经泛滥成灾,严重威胁着社会的秩序和国王的权威。在1526年,Kongo的国王Affonso写信给葡萄牙抱怨道:“国家的每一个角落都存在大量商人。他们将这个国家带向毁灭。每天人民都被绑架而强迫为奴隶,甚至贵族和王族也无法避免。”(Vansina 1966,第52页)法律和秩序的破坏至少部分地导致曾经强盛的国家的弱化和最终覆灭(Inikori 2003)。其他的说班图语的许多种族在早期社会稳定,但是奴隶贸易结束时这些古老国家已经荡然无存了。

原先的政权结构普遍被现存统治者或军阀控制的奴隶劫掠黑帮取代。然而,这些黑帮一般无法演变为稳定的大国。Colson(1969,第35页)写道:“掠夺奴隶的黑帮以及他们建立的新国家都只是一时兴起的幻影。没有一个黑帮的头子能够将权利转移给一个合法的继承者。即使一个黑帮的头子成为了一个国家的统治者,继承依然是一个问题。统治只维系在个人身上,而不是一套政治体系。”

奴隶贸易还通过腐化原先的法治构架促进了政治的动荡。在很多情况之下,以巫术或者其他罪名恶意起诉他人成为获取奴隶的普遍方式(Koelle 1854;Norhtrup 1978;Lovejoy 2000)。Klein(2001,第59页)写道:“部落开始强迫自己人为奴隶。司法惩罚原先采取鞭打、赔偿或者流放的形式,现在转而采取强制为奴隶的形式。”领导阶层自己经常支持甚至鼓励司法系统的滥用(Mahadi 1992;Hawthorne 1999,2003;Klein 2001)。为保护他们自己和他们的部落不受劫掠,领导阶层经常选择通过司法系统滥用获得的奴隶作为礼物支付。Hawthorne(1999,2003)详细研究了这一方式在Cassanga(今天的Guinea Bissau)的情况。Cassanga的首领利用“红水的神裁”(red water ordeal)获取奴隶及其财产。那些被指控为有罪的人被强制服下一种有毒的红色液体。如果他们呕吐,那么他们被判决为有罪。然而,那些没有呕吐的人通常由于毒发而死亡。他们的财产被没收,家庭成员被贩卖为奴隶。

现有文献关于一国的国家政权历史发展状况和经济发展之间关系表明奴隶贸易的效应对于当前经济发展可能非常重要(Bockstette,Chanda,and Putterman 2002;Chanda and Putterman 2005)。一些人辩称非洲的落后是非洲在殖民统治以前就存在的积弱而不稳定的政治结构导致的国家治理失败的直接后果(Herbst 1997,2000)。由于非洲奴隶贸易是影响政治落后的重要因素,所以他们可能是今天非洲国家治理落后的核心原因。

III.奴隶出口数据

由于我的兴趣在于考察劫掠奴隶而来的奴隶贸易影响,因此我关注的测算指标是在1400年和1900年之间四类奴隶贸易中从每个国家输出的奴隶总数。

我利用两类数据估计奴隶出口数据。第一类数据记载了从非洲各个港口和地区输出奴隶的总数,我把这些数据称为海运数据。跨大西洋奴隶贸易的数据来自于Eltis等(1999)整理的《跨大西洋奴隶贸易数据库》(修订版)。这个数据库记载了在1514年和1866年之间34, 584次航运的资料。原始的海运数据来自于世界各地的各种文件和记录。在欧洲的大多数港口,商人需要登记每一艘船的每一次运输商品的数量和价值,而且那时存在多个不同的登记机构和登记文件。在数据库中,1700年之后的77%的跨大西洋奴隶贸易的数据有多于一个来源的资料,每一次海运的数据记录平均达到6种。该数据库包括了82%的跨大西洋奴隶贸易的数据(Eltis & Richardson 2006)。

Elbl(1997)提供了《跨大西洋奴隶贸易数据库》缺乏的跨大西洋奴隶贸易的早期数据。至于印度洋奴隶贸易、红海奴隶贸易和跨撒哈拉奴隶贸易,数据来源于Austen(1979,1988,1982)。这些数据基于所有可能的文件、记录、当地人和政府机构的描述。

可以根据航运数据计算得到从各个沿海国家输出奴隶的数量。然而,这并不能准确描述奴隶们最初是在哪里捕获的。从一个沿海国家的港口输出的奴隶可能来自于一个内陆国家。为了估计从内陆国家捕获但从沿海国家输出的奴隶数量,我还利用第二类数据,即从非洲输出的奴隶的种族。该数据来自多种途径,如销售记录、奴隶登记、奴隶逃跑通告、诉讼记录、教堂记录和公证文件等。

确定一个奴隶的种族或国家存在多种方法。最简单的一种根据奴隶的名字。奴隶经常被赋予一个基督教的名字和一个标识种族的姓氏(如Tardieu 2001)。同样,一个奴隶的种族还可以通过一些种族标记鉴别,如伤痕、烙印、发型和牙齿(Karasch 1987,第4-9页)。Oldendorp(1777,第169页)写道:“所有的黑人都在皮肤上留有特定的标记。在我还不能通过黑人其他方面分别他们的国家时,这些标记帮助我区分黑人的国家和种族。”

由于奴隶是合法持有的财产,从事奴隶买卖的商人具有强烈的动机准确地确定奴隶的出生地或者国家(Wax 1973)。Moreno Fraginals(1977,第190页)写道:“在十八世纪和十九世纪奴隶贸易是世界上资本投入最多的行业。如果准确地确定商品没有任何实际的意义,那么当时最重要的奴隶贸易也就不会分门别类地详细记录了。”

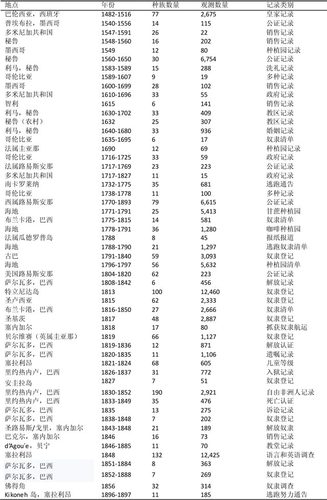

关于跨大西洋奴隶贸易中奴隶的种族信息来自于54个不同的样本,总共80,656个奴隶,229个不同的种族。表I总结了跨大西洋奴隶贸易中样本的信息,包括地点、年份、奴隶数量、每一样本可鉴别种族的数量。其他三个奴隶贸易的信息见Nunn(2007)的表格。

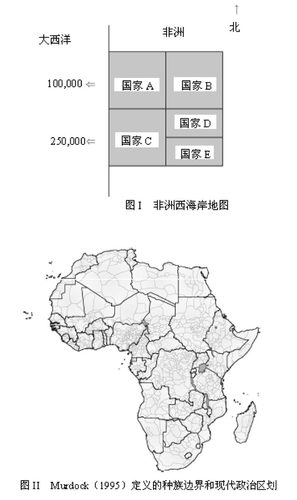

印度洋奴隶贸易的种族数据来自于6个样本,总共21, 048个奴隶,80个种族。红海奴隶贸易的数据来自2个样本(一个是沙特阿拉伯的吉达,另一个是印度孟买),总共67个奴隶,32个种族。跨撒哈拉奴隶贸易的数据来自2个样本(一个是中苏丹,另一个是西苏丹),总共5, 385个奴隶,23个种族。Austen(1992)的运输数据提供了关于运输的起点和终点、有时甚至运输的奴隶种族的额外信息。为了说明怎样根据种族数据和航运数据构建我的估计数据,我以图I为例。图I是一幅非洲西岸的虚拟地图,每个方格代表一个国家。

表I 奴隶种族数据(跨大西洋奴隶贸易)

我首先根据航运数据计算从非洲每个沿海国家输出奴隶的数量。假设10万个奴隶从国家A输出,25万个奴隶从国家C输出。单纯根据航运数据的问题在于很多从国家A输出的奴隶可能来自于国家A的相邻内陆国家B。我根据种族数据计算来自于沿海国家和来自于相邻内陆国家的奴隶比例。这要求确定种族所属的国家并据此计算国家的奴隶总数。在操作中,这一步骤基于非洲历史学家、语言学家和人类学家的大量已有研究成果,主要如Koelle(1854)、Curtin(1969)、Higman(1984)和Hall(2005)。

假设来自国家A的奴隶和来自国家B的奴隶的比率是4比1,这意味着从国家A输出的奴隶中有20%来自国家B。因此,来自国家B的奴隶估计为2万人,来自国家A的奴隶估计为8万人。假设来自国家C、国家D和国家E的奴隶的比率为3比1比1。同理,来自国家C的奴隶为15万人,来自国家D和国家E的奴隶各位5万人。在实际操作中,每一次奴隶贸易单独进行上述估计。随着奴隶贸易的不断开展,获取奴隶的地点也越来越向非洲内陆延伸,因而需要根据每一个时间段(1400-1599、1600-1699、1700-1799、1800-1900)单独进行上述估计。

因为种族通常比国家小,将种族归入国家一般不存在问题。图II展示了根据Murdock(1959)分类的非洲种族示意图以及现代政治区划图。从示意图看,种族分布区域显然小于政治区划,因而种族分布区域能够归入政治区划。

上述过程的一个重要假设是从一个国家的港口输出的奴隶来自于本国或者来自于相邻的内陆国家。然而实际上从一个沿海国家输出的奴隶可能来自于一个相邻的沿海国家。利用三个已知奴隶种族和奴隶输出港口的样本,Nunn(2007)检验了该假设的可靠性和上述估计过程的总体准确性。结果表明上述估计过程能够以83%-90%的概率正确地确定样本中奴隶的来源。

测量误差的第二个来源在于来自内陆的奴隶在种族的样本中倾向于被低估。这是由于只有那些在离开非洲的航运过程中存活下来的奴隶才会出现在奴隶种族的样本中。其他条件不变,来自于内陆国家奴隶的行程更远,从而也更可能在旅途中死亡。因为奴隶贸易中的死亡率极高,所以这一测量误差可能影响显著。然而,正如我将在附录中正式证明的那样,内陆奴隶在样本中被低估的程度在最小二乘法估计中偏差接近于0。而且,我们可以采用与测量误差不相关的工具变量得到一致的估计。我将在第五部分(B)中进行这一估计。

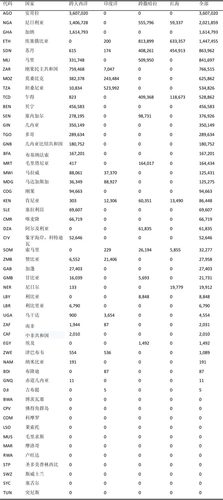

在数据建立之后,我得到了四类奴隶贸易在四个不同时间段(1400-1599、1600-1699、1700-1799、1800-1900)中从非洲每个国家输出奴隶数量的估计。表II报告了非洲国家输出奴隶总数的估计以及非洲国家在四类奴隶贸易中的每类输出奴隶数量的估计。总之,以上估计与非洲历史学家关于奴隶来源地的普遍看法一致。在跨大西洋奴隶贸易中,奴隶的最主要来源地是所谓的“奴隶海岸”(贝宁和尼日利亚)、中西非洲(扎伊尔、刚果和安哥拉)和“黄金海岸”(加纳)。这些国家是输出奴隶最多的国家。埃塞俄比亚和苏丹也是输出奴隶最多的国家,因为他们在红海和跨撒哈拉奴隶贸易中主要的奴隶来源地。南非和纳米比亚输出奴隶很少,佐证了非洲历史学家认为这些地方实际上没有奴隶输出的观点(Manning 1983,第839页)。地缘相近的国家之间输出奴隶的相对规模也与非洲历史文献的定性证据相符。Manning(1983,第839页)写道:“一些相邻的地区差异却很大:多哥只输出少量的奴隶而刚果则输出了很多。”我的估计与Manning的观察相一致。多哥输出的奴隶远远少于加纳,加纳输出的奴隶少于刚果共和国。

表II 1400-1900各国奴隶出口总数估计

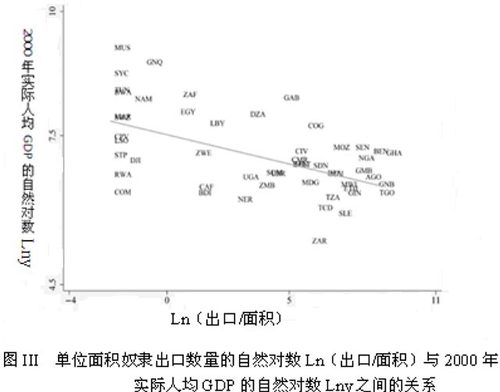

IV.基本关系:最小二乘法普通最小二乘法回归估计

本文首先检验一下过去奴隶出口和当前经济表现之间的关系。首先用土地面积表示的国家规模标准化一国输出的奴隶数量。图III显示了在1400年和1900年之间在四类奴隶贸易中单位土地面积出口奴隶出口数量的自然对数与2000年人均GDP自然对数之间的关系。正如图III所示,在原始数据中明显存在收入和奴隶出口的负向关系。

控制了潜在影响当前收入的其他国家特征变量后,我进一步检验了上述关系。本文的基本回归模型是:

()011lnln(exports/area)'',iiiiiiyββδγε=++++CX其中lnyi代表2000年国家i实际人均GDP的自然对数,ln(exportsi/areai)代表在1400年和1900年单位土地面积奴隶出口人数的自然对数。人均GDP是2000年数据,取自Maddison(2003)。Ci是一个由虚拟变量构成的向量,代表独立之前殖民者的来源,意在控制非洲殖民统治的影响。Xi是一个由控制变量构成的向量,意在控制国家间地理和气候的差异。

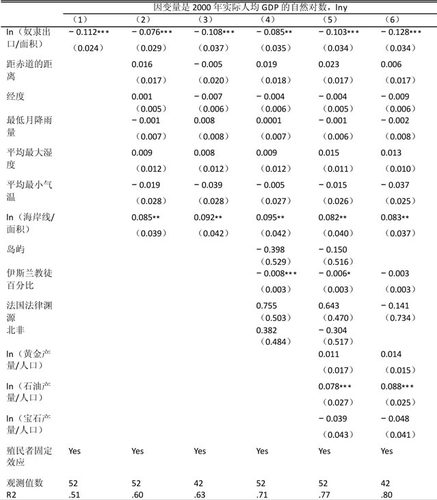

表III报告了式(1)的最小二乘法最小二乘法估计结果。第一列报告只有殖民者固定效应的式(1)的估计结果。第二列加进了对于长期经济发展具有潜在重要影响的地理方面的控制变量:距赤道的距离、经度、月最小降雨量、平均最大湿度、平均最低气温、海岸线与领土面积比率的自然对数。除了经度之外,其他因素影响到一个国家是否是亚热带气候,进而影响传染病的传播和农业生产率(Kamarck 1976;Sachs等2001)。经度是为了区分非洲大陆东部和西部的差异。第一列和第二列都给出奴隶出口和人均收入之间存在统计显著的负向关系。

表III 奴隶出口和收入之间的关系

在列(1)和列(2)中值得关注的一点是国家观测值中包括岛国和北非国家可能会导致估计偏差。列(3)我舍去岛国和北非国家,包括摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、塞舌尔、毛里求斯、科摩罗、圣多美普林西比和佛得角群岛。舍去这些国家结果没有太大变化。奴隶出口的估计系数保持负向显著,估计系数实际上略有增大。

在表III列(4)中增加了反映岛国或北非国家与非洲其他国家区别的控制变量。北非国家和非洲其他国家之间的两个核心区别一是北非国家伊斯兰教主导,二是北非国家法律体系基于法国民权法。为了甄别这些差别,我还增加了伊斯兰教徒在总人口中的比例和是否具有法国法律渊源。我还增加了北非国家固定效应和岛屿国家固定效应。正如表格所示,这些变量并不影响奴隶出口的系数,其仍然保持统计显著的负向关系。

我控制国家间差别的最后一个变量是自然禀赋。列(5)我控制了1970年到2000年之间黄金、石油、宝石的年人均产量的自然对数。列(6)包括了所有的控制变量但是将岛国和北非国家排除在样本之外。结果依然表现得很稳健。

关于奴隶出口和收入之间的估计系数不仅在统计上显著,而且符合经济学意义。通过计算标准化的beta系数,可以发现单位土地面积奴隶出口数量的自然对数变量一个标准差的增加伴随着收入对数值的0.36到0.62个标准差的减少。如果仅仅从举例的角度看,可以将最小二乘法的估计看作因果关系。假设如此,则根据列(5)的估计,一个国家原来的平均收入是1, 240美元,奴隶出口变量一个标准差的减少将使得收入增加到1, 864美元,即收入增加50%。

V.计量问题:因果性和测量误差

虽然最小二乘法估计证明奴隶出口和当前经济表现之间存在一定关系,但是还无法确定奴隶贸易是否和当前收入之间存在因果性关系。关于二者关系的另一个可能解释是原先落后的社会更容易参与到奴隶贸易中来,并且这些社会在今天继续保持落后的状况。因此,即使奴隶贸易对于随后经济发展没有任何影响,我们同样可以观察到奴隶出口和当前收入之间的负向关系。这部分我通过两种方法检验奴隶贸易和收入之间是否存在因果关系。首先,利用从非洲历史学家那得到的历史数据和定性证据,我评估了参与奴隶贸易的重要性和特征。如下文所示,有证据表明是否参与奴隶贸易具有重要影响,但是一般而言都是最发达而不是最落后的社会参与到奴隶贸易中来。给定这些证据,奴隶出口和当前收入之间的显著关系不太可能是由于样本变差的选择效应引起的。另外,这种选择效应倾向于使得最小二乘法估计偏向于0。其次,我采用从每个国家到奴隶需求目的地的距离作为奴隶出口的工具变量。工具变量的结果进一步确认了最小二乘法估计。

V.A.在奴隶贸易中关于选择效应的历史证据

非洲和欧洲之间的早期贸易很大部分是商品贸易而非奴隶贸易。当时,只有那些具有充分发达的制度和机构的国家才能和欧洲进行贸易。在1472年和1483年间,葡萄牙人沿着中西部非洲的西海岸向南航行,尝试了很多登陆点而寻找贸易伙伴。扎伊尔河以北他们没有找到任何合适的贸易伙伴。Vansina(1990,第200页)写道:“当地沿海国家人口和领土都太小了;他们的经济社会制度都不支持对外贸易的进行。”直到葡萄牙人找到扎伊尔河以南的刚果王国可持续的贸易才开始。刚果王国具有中央集权的政权、全国统一的货币、发展成熟的市场和贸易网络,能够与欧洲进行持续的贸易。

当欧洲全部转向奴隶贸易时,欧洲依然继续偏好与非洲最发达地区之间进行贸易。因为最发达的地区通常也是人口最密集的地方,如果能够挑起当地内部战争或冲突,就能够有效地获得大量的奴隶(Barry 1992;Inikori 2003)。反之,那些最野蛮和充满敌意的社会同时也是最落后的社会,一般会拒绝欧洲购买奴隶的行为。例如,由于加蓬原居民对于葡萄牙人的不服从和暴力抵抗,加蓬的奴隶贸易很有限。这种违抗持续了几个世纪,导致葡萄牙人的活动只能退缩到更南部的沿海地区(Hall 2005,第60-64页)。

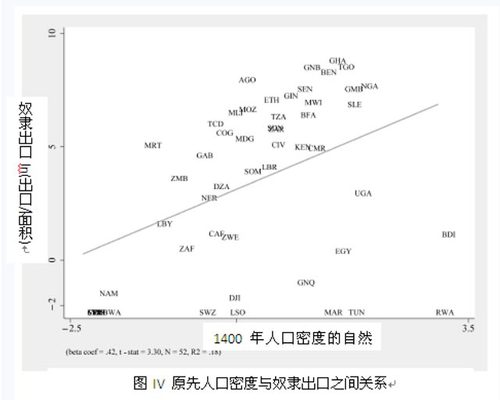

利用原先人口密度的数据,我检验了是更加发达还是更加落后的地区更容易被选择参与奴隶贸易。Acemoglu等(2002)已经证明人口密度是经济繁荣程度的一个合理指标。图IV给出了1400年人口密度的自然对数与单位土地面积奴隶出口数量/自然对数变量之间的关系。该数据进一步确认了奴隶贸易期间选择效应的历史证据。图IV显示以人口密度衡量的1400年非洲最发达的地区同时也是受到奴隶贸易影响最严重的地区。

选择效应的第二个潜在来源可能是本来存在奴隶制度的社会更加可能参与奴隶贸易。假设如此,正如Engerman和Sokoloff(1997,2002)说明的那样,那么国内奴隶制度和随后经济发展之间负向关系的估计结果会是有偏的。历史证据表明非洲原先进行更久远的伊斯兰奴隶贸易的地区存在奴隶制度,但是国内奴隶制度是外部奴隶贸易的原因或者结果尚不清楚。没有参与伊斯兰贸易的非洲地区是否在与欧洲接触之前就存在奴隶制度是非洲历史学家的一个争论已久的问题(如Fage 1962;Rodney 1970)。这场争论以来,陆续被挖掘出来的证据已经表明在跨大西洋奴隶贸易之前国内奴隶制度不曾存在。Hilton(1985)证明在十六世纪原先表示“佣人”或者“罪犯”的字词引申为“可贸易的奴隶”。历史学家和人类学家Jan Vansina(1989)利用更加详实的语言学数据,进一步证实了Hilton的发现,证明在西部非洲不存在表示奴隶的字词。Vansina追索了“pika”(原先表示佣人,后来表示可交易的奴隶)的语源。这个字词最初产生于参与奴隶贸易的沿海港口,然后传播到参与奴隶贸易的内陆部落(Vansina 1989,1990)。最近的一些关于其他地区的研究也肯定了外部奴隶贸易之前不存在国内奴隶制度(如Harms 1981;Inikori 2000;Hall 2005,第16页)。

V.B.工具变量

我采用的第二个方法是利用与奴隶贸易相关但与其他国家特征无关的工具变量。该方法还有一个优点,即使奴隶出口数据存在测量误差,仍然可以得到潜在一致的估计。如果工具变量与由于样本被低估的内陆国家出口奴隶数量引起的奴隶出口数据测量误差无关,那么与最小二乘法估计不同,工具变量法依然会得到一致的估计。

我采用从每个非洲国家到奴隶需求目的地的距离作为奴隶出口的工具标量。这一工具变量的合理性在于如下前提假设,即尽管需求目的地的位置会影响供应地的位置,但是供应地的位置不会影响需求目的地的位置。如果由于西印度群岛距离非洲西海岸更近将蔗糖种植园建立在西印度群岛,那么该工具变量就不合理。然而,如果相反由于非洲西部距离西印度群岛相对更近将奴隶从非洲西部运往西印度群岛,那么该工具变量就可能合理。根据奴隶贸易的历史,是需求目的地的位置影响供给地的位置而不是相反。非洲奴隶的需求目的地的位置是由一系列因素共同决定且与奴隶供给无关。在西印度群岛和美国南部,进口奴隶是因为气候条件适宜种植甘蔗、烟草等高附加值可以进行全球交易的商品。在巴西,金矿和银矿的存在是奴隶需求的一个决定因素。在撒哈拉北部、阿拉伯和波斯,盐矿需要奴隶劳动力。在红海地区,奴隶作为珍珠采集工人。

工具变量衡量了每个奴隶贸易中每个国家到最重要的目的地的距离。四个工具变量分别是:

1、跨大西洋奴隶贸易从距奴隶出口国家中心最近的海岸到最近的主要奴隶需求市场的航海距离。我采用了9个最大的奴隶进口地,分别是美国弗吉尼亚、古巴哈瓦那、海地、牙买加金斯敦、多米尼加、马提尼克岛、英属圭亚那、巴西萨尔瓦多和巴西里约热内卢。

2、印度洋奴隶贸易从距国家中心最近的海岸到最近的两个奴隶目的地(毛里求斯和阿曼马斯喀特)的航海距离。

3、跨撒哈拉奴隶贸易从国家中心到最近出口港口的陆上距离。市场是阿尔及尔、突尼斯、的黎波里、班加西和开罗。

4、红海奴隶贸易从国家中心到最近的出口港口的陆上距离。港口为马萨瓦、萨瓦金、吉布提。

图V用四个奴隶需求地到布基纳法索的距离说明了工具变量。四个奴隶贸易的港口分别以不同颜色的符号代表,最短距离以不同颜色的折线代表。工具变量的构建细节将在附录中详加说明。

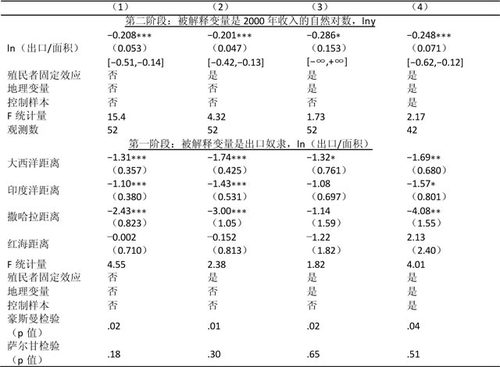

工具变量估计如表IV所示。第一列报告了没有控制变量的估计,第二列报告了包括殖民者固定效应,第三列和第四列包括了殖民者固定效应和地理特征。第四列舍去了岛国和北非国家的观测值。

第一阶段估计如表IV下半部分所示。工具变量的系数一般是负的,说明一个国家距离奴隶市场越远,出口的奴隶越少。唯一的例外是从红海港口出发到市场的距离,统计上不显著,且在一个模型中出现正数。

第二阶段估计如表IV上半部分所示。因为第一阶段F统计量降低,所以我也报告了条件似然比(CLR)的置信区间。单位土地面积奴隶出口数量自然对数变量的估计值全部都是统计显著的负数。第三列置信区间没有上下界,这是因为第一阶段F统计值较小造成的。点估计的区间从-0.20到-0.29。工具变量估计结果显著大于最小二乘法估计结果。鉴于奴隶出口的测量误差以及选择效应倾向于使得那些原先最发达的社会参与奴隶贸易,这二者都使得最小二乘法估计偏向于0。因此,最小二乘法估计小于IV估计毫不奇怪。

表IV 奴隶出口和收入之间关系的估计

表IV估计的一个潜在问题是到达奴隶市场的距离可能与到达严重影响经济发展的其他地点的距离相关。这种可能性可以通过估计距离工具变量与非洲内外收入之间最简单的关系得到评估。我发现在非洲内部四个距离工具变量与收入正相关,并且除了红海的系数之外其他系数都是高度显著。距离奴隶市场越远增长越快。然而,在非洲之外不存在距离工具变量与收入之间的明显关系。如果表IV的结论依赖于到达奴隶市场的距离与到达其他地点的距离之间的关系,那么可以期望距离与非洲之外的收入存在正向关系。然而,事实并非如此。

总体而言,工具变量估计结果进一步确认了最小二乘法估计得到的奴隶出口和收入之间的负向关系。工具变量估计结果还说明了最小二乘法估计可能低估了奴隶贸易—收入之间关系的强度。

VI. 因果关系的可能途径

我现在转而考虑奴隶贸易影响经济发展的途径。我在此处的讨论只是初步和解释性的探讨。仅仅52个非洲国家的观测值无法确定不移地解释奴隶出口与经济发展之间关系背后的具体途径和机制。我在此仅是简单考察数据是否与本文第二部分提供的历史事实相一致。

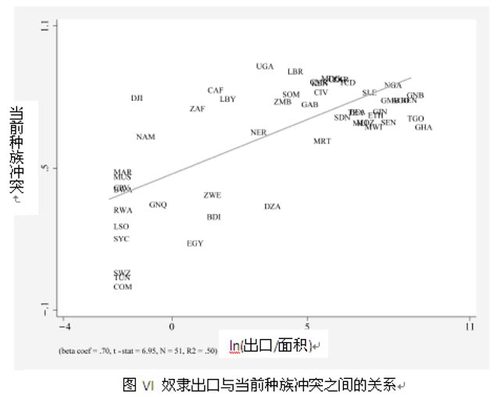

奴隶贸易的一个重要后果是削弱了村落之间的联系,因而妨害了更大的部落和更广的种族认同的形成。我通过检验奴隶出口与Alesina等(2003)提供的当前种族分化冲突二者之间的关系来判断数据是否与这个途径相一致。正如图VI所示,两个变量之间存在强烈的正向关系。这与历史学家描述的奴隶贸易妨害了种族认同的形成相一致。

由于不断增加的证据表明种族分离冲突是影响经济发展必要条件中的重要决定因素,因而奴隶贸易的这一后果很重要。自Easterly & Levine(1997)关于种族多样性和经济增长率之间联系的标志性文章发表以来,La Porta等(1999),Alesina等(2003),Aghion等(2004),Easterly等(2006)的研究更加深入地考察了种族分化冲突对于发展的重要性。这一系列的研究发现种族多样性对于社会凝聚力、国内制度、国内政策和政权质量都很重要。Alesina等(1999),Miguel & Gugerty (2005)以及Banerjee & Somanathan (2006)的研究同样发现种族分化冲突降低了公共品的提供,例如教育、健康设施、水资源和交通基础设置等对于经济发展至关重要的条件。

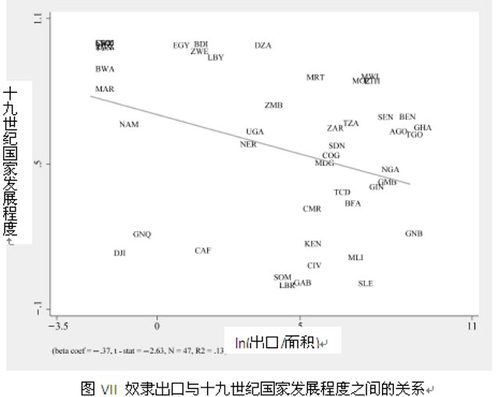

与奴隶贸易紧密关联的第二个后果是国家弱化和发展程度低下。为了检验数据是否与这一途径相一致,我考察了奴隶贸易之后奴隶出口与国家发展程度之间的关系。我采用了Gennaioli & Rainer (2006)的一个前殖民国家发展程度的测量指标。这个指标基于Murdock (1967)以当地部落之外的司法层级数目衡量的关于当地种族部落之间的政治复杂性的种族学数据构建的。原始测量指标从0到4,0代表“无政府社会”,4代表“大政府社会”(Murdock 1967,第52页)。基于这些数据,Gennaioli & Rainer (2006)构建了测量一国当地人口属于状态2、3、4的种族部落比例指标。

奴隶出口和十九世纪国家发展水平之间的关系如图VII所示。图中所示关于奴隶出口与国家中央化程度之间的负向关系与历史学家阐述的奴隶贸易导致长期政治不稳定进而削弱和分裂国家的观点相一致。

最近的实证研究证明一国政权发展程度的历史是当前经济表现的重要决定因素。Bockstette et al. (2002)以及Chanda & Putterman (2005)发现国家机构发展深度的衡量指标与1960年和1995年之间的实际人均GDP增长速度正相关。Gennaioli & Rainer (2006)发现非洲内部前殖民时期具有中央集权国家机关的国家今天提供更多的公共品,例如教育、健康和基础设施。

Herbst (1997,2000)也注意到国家发展程度对于经济发展的重要性,认为非洲差劲的经济表现是后殖民时期国家的失败,归根结底在于前殖民时期政治的落后和动荡。Herbst(2000,第2-4章)认为由于在殖民统治之下没有明显的政治发展,前殖民时期有限的政治结构延续到独立之后。后果是,独立之后的非洲国家领导人继承了一个没有巩固政权和控制全国的基础行政设施的国家。许多国家过去和现在都无法正常征税,导致无法提供最低限度的公共品和公共服务。

Herbst观点的推论是奴隶贸易的影响在非洲国家独立之后表现得更为显著。这是因为当前殖民时期的政治结构成为新独立国家成功的核心因素时,其重要程度突然提高。根据图VIII,我检验自1950年以来的收入演变是否与这个假设相一致。该图展示了非洲两个组1950年到2000年之间的平均人均GDP。一个组由单位土地面积奴隶出口数量自然对数变量指标最低的26个国家组成,另一个组由单位土地面积奴隶出口数量自然对数变量指标最高的26个国家组成。正如图所示,在整个时期里,相对于高奴隶出口国家而言,低奴隶出口国家更加富裕。一个有趣的现象是两个组之间收入演变的差异。尽管低奴隶出口国家在1950年代早期即大多数国家还在殖民统治之下时更加富裕,两个组之间的收入差距随着时间推移显著扩大,而且在1960年代晚期和1970年代早期大多数国家都获得独立时收入差距迅速扩大。这与奴隶贸易影响国家形成的观点一致,虽然国家形成及其制度发展在殖民时期重要,但是在后殖民时期更加更要。这是由于受奴隶贸易影响最严重的非洲地区一般具有最落后的政治体系,独立之后这些国家依然处于贫弱和动荡的状态,经济发展相对而言也更加缓慢。

VII.结论

结合海运记录数据和记载奴隶种族的历史文件,我构建了在非洲四类奴隶贸易期间非洲每个国家输出奴隶的估计数量。我发现在一个国家输出奴隶的数量与随后的经济发展存在稳健的负向关系。

我采用了很多方法检验这一关系是否具有因果性。如果是原先落后的国家才参与奴隶贸易,并且如果这些国家今天继续保持落后,那么这可能是解释本文观察到的奴隶出口与当前收入之间关系的一种途径。我首先回顾了关于遭受奴隶贸易最严重的一些非洲国家特征的历史证据。定性和定量的证据都表明实际上非洲最发达的地区而不是最落后的地区更倾向于参与奴隶贸易。我还利用从各个国家到达奴隶需求地的距离作为工具变量估计了奴隶贸易和经济发展之间的因果效应。工具变量估计进一步肯定了最小二乘法结果,说明遭受奴隶贸易越严重经济表现越差。

我检验了奴隶出口与经济发展之间因果关系背后的作用机理。我发现关于奴隶贸易妨害更广泛的种族部落的形成进而导致种族分裂和贫弱落后的政治结构的历史描述与数据相符。

资料来源:Nunn,N. 2008. The Long-Term Effects of Africa’s Slave Trades. Quarterly Journal of Economics,123(1): 139-176.

●减贫会议●

全球人类发展论坛在土耳其伊斯坦布尔召开

2012年3月22日,全球人类发展论坛在土耳其伊斯坦布尔召开。该论坛以全球可持续发展为主题,邀请发展专家、政府部长、非政府社会领袖以及联合国官员共同讨论当代和未来人类的发展政策。联合国发展项目副署长Rebeca Grynspan和土耳其副总理Ali Babacan主持开幕式,宣布论坛开幕,强调了将于2012年6月召开的“里约+20”会议的共同目标。

联合国秘书长潘基文在首届全球人类发展论坛中致辞:“社会正义和环境保护是当前全球的共同目标,世界正处在一个十字路口,我们需要每一个人,包括政府部长、政策决策人员、商业人士、公众领袖和青年朋友,共同努力,实现经济转型,构建一个正义和公平的社会,保护人类未来所依赖的自然资源和生态环境。”

1992年,里约热内卢全球环境与发展峰会即“地球会议”在人类可持续发展道路上具有里程碑意义。20年之后,“里约+20”会议将于2012年6月在里约热内卢再次召开。全球首脑以及成千上万的私人团体、社会领袖和非政府组织将共同选择人类的命运,制定减贫、促进公平和保护环境的政策。

“这届论坛及时而重要”, Grynspan指出,“为我们提供了一个在‘里约+20会议’之前进行充分讨论和协商的平台。”

“我们必须意识到高碳、贫富悬殊的发展道路将使社会陷于动荡不安之中,破坏人类生存必要的自然环境。我们需要一个经济增长的全新方式,开创一个可持续发展的政治经济学的崭新途径。”Grynspan表示。

●专家观点●

“种姓”是命运吗?印度农村地区达利特人的职业多元化

(Ira Gang,Kunal Sen & Myeong-Su Yun)

种姓制度(一种纵向划分社会阶层的制度)使得印度不同于大多数其他社会。种姓制度的一个最显著的特征是种姓与职业之间的联系,尤其是在印度农村地区。传统的农村经济围绕着一套预先规定个人职业的世袭阶级体系运转。上层阶级是地主,中间阶层是农民和手工艺者,下层阶级达利特人(Dalits,Scheduled Castes)是体力劳动者。一个人在种姓制度中所处的社会阶层与他们的经济状况和福利水平存在明显的关系,达利特人的职业集中在工资最少、社会地位最低的体力劳动。与印度的阿迪凡西斯人(Adivasis,Scheduled Tribes)一起,达利特人在印度的贫困率是最高的,远远高于印度其他人口的贫困率。之前的研究已经发现职业结构的差异可以很好地解释达利特人相对于印度主流人群在贫困率方面的差异,因为达利特人一般从事社会中最差的职业。

自1947年独立以来,印度政府已经颁布了积极的扶持政策,向达利特人和阿迪凡西斯人提供邦级政府和地方政府、中央立法机关或者政府支持的教育机构中的职位。从1960年代开始,在地方、邦和国家政治领域达利特人的呼声不断增加,最终在1990年代北方邦州议会选举中以达利特人领导的Bahugan Samaj政党胜利而告终。社会学家M. N. Srinivas观察到在印度农村中社会阶层低的种姓取代了社会阶层高的种姓在传统、仪式、信仰、意识形态和社火方式方面的主导作用,这有利于达利特人获得更好的工作机会。与此同时,1960年代绿色革命出现的农业现代化与1980年代和1990年代以制造业和服务业驱动的快速经济增长可能导致劳动力市场对于达利特人歧视的降低。印度从独立以来发生的这些显著的经济、政治和社会变化是否削弱了历史上存在的种姓地位与职业分化之间的关系?

我以家庭作为分析的单位,采用多元logit模型,结合印度国家样本调查组织在1983年到2004年之间进行的5次消费者支出调查的混合数据,检验了职业多元化的决定因素。我在实证中将种姓制度对于职业分化的直接作用与种姓制度可能影响职业结构的间接作用以及其他决定职业选择的因素如教育、土地所有权、家庭的基本信息等相区分。我采用的方法类似于倍差法,将达利特人和阿迪凡西斯人与社会主流人群相比较。

我发现在1980年代到2000年代种姓制度对于职业多元化存在一个可识别的直接效应。具体而言,达利特人相对于社会其他人群能够以更快的速度脱离农业劳动等贫困率最高的职业。这导致随着时间的推移达利特人与社会其他人群之间职业类型的趋同。我还发现脱离农业劳动的达利特人一般从事非农业的个体经营或者其他更加多元化的职业选择,几乎没有转化为农民的,这是因为获取土地的经济和社会障碍依然存在。相对于达利特人而言,阿迪凡西斯人在职业多元化方面没有明显的直接效应。阿迪凡西斯人在1983年到2004年仍然大量从事农业劳动,也没有出现与社会其他人群职业趋同的趋势。我们推测达利特人和阿迪凡西斯人与社会其他人群职业趋同的不同表现可能与达利特人和阿迪凡西斯人自身的特征以及政治经济因素给达利特人而提供更大的社会流动性相关。

资料来源:Gang,I.,K. Sen,and Myeong-Su Y. (2012),Is Caste Destiny? Occupational Diversification Among Dalits in Rural India,Brooks World Poverty Institute Working Paper 162.

●书籍推荐●

最底层的十亿人

《最底层的十亿人:最贫穷的国家为何失败以及有何可为?》(The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It)是牛津大学经济学教授Paul Collier 2007年的著作,旨在探讨贫穷国家在国际的大力支持和帮助之下为何无法摆脱贫困的问题。Collier在该书中认为很多国家的居民在1980年代和1990年代收入几乎没有任何增长。据他估计,这一部分人口大约十亿,因此将该书命名为《最底层的十亿人》。

该书认为虽然发展中国家50亿人口中的绝大多数正在以前所未有的速度变得越来越富裕,但是还有很多国家(主要集中在非洲、中亚以及世界各地的一些零星地区)陷入困境。国际发展援助需要重点关注这一部分国家。这些国家遭遇了一个或多个发展陷阱:

1、“冲突陷阱”:内战和政变给国家造成了巨大的经济损失,而且战后的一定时间内国家极有可能崩溃。Collier还认为一个国家处于战争状态是时间越长久,参与战争并且企图大发战争财的势力也就越多,使得国家的状况进一步恶化。

2、“自然资源陷阱”:令人感到疑惑的一个现象,自然资源丰富的国家的状况通常差于自然资源贫乏的国家。Collier认为多种原因综合导致了这一现象:丰富的自然资源是导致冲突的重要原因,国家往往因此爆发战争;丰富的自然资源使得政府不需要从公民征收税收,从而公民也不会关心政府财政预算;有价值的自然资源的开发可能导致所谓的“荷兰病”,即自然资源的开发可以获得巨大的收益,导致该国其他行业发展相对滞后和缺乏竞争力。

3、“恶劣的周边环境”:贫穷的内陆国家在同样贫穷的邻国环绕中难以达到世界经济增长的平均速度。Collier解释沿海国家可以与世界各国进行商业贸易,而内陆国家只能与邻国进行商业贸易。如果内陆国家的基础设施缺乏,与邻国的联系受到限制,那么国内商品在邻国中的市场无法扩展。

4、“小国治理不善”:治理不善和政策不当能够在短时间内摧毁一国经济。小国虽然生活成本低廉适合于劳动密集型行业的发展,但是由于潜在投资者对于当地条件和投资风险的不熟悉一般不会贸然投资,相对而言更加愿意选择中国或印度等更为熟悉的大国作为投资目的地。

鉴于上述困境,Collier提出了一系列成本相对较小但是从制度层面而言存在一定困难的解决措施:

1、援助组织应该承担更大的风险,提高对于恶劣的发展环境的关注。公民不应该盲目支持知之甚少而具有迷惑性的游说,因为这些游说往往不利于生产力的发展并且严重限制了援助组织的行为。

2、合理的军事干预(例如,英国对于塞拉利昂)特别是那些支持民主政权反对战争政变的军事干预应该得到支持。

3、国际宪章支持良好的政权并提供范例。

4、商业贸易政策需要鼓励自由贸易,并且为最贫穷的国家提供特别优惠待遇。

《最底层的十亿人》获得了一系列的好评。Martin Wolf在《金融时报》(Financial Times)中称这本书是“一本辉煌的著作”,“特别是对于非政府组织的错误的经济学思维的供给尤为精彩”。他认为Collier关于全球如何应对这个最大的道德问题的挑战给出了睿智的见解,同时也指出了当前西方国家以及一些其他组织提供的外部援助与这些国家真正需要的帮助毫不相干。《卫报》(The Guardian)称这是一本重要的书籍,八国集团的公民应该根据书中建议为世界的改变而奋斗。《经济学家》(The Economist)称这本书“将成为一部经典之作”,并且“应该成为任何一位有志于帮助全球陷于贫困的‘最底层的十亿人’脱离困境的人士的必读材料”。此外,《纽约时报》(New York Times)、《柳叶刀》(The Lancet)等权威杂志都给予该书一致好评。

资料来源:Paul Collier (2007),The Bottom Million: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It,

Oxford University Press.

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2