国际减贫动态第五十五期-如何确定贫困线对于时间和空间的敏感度? 一个关于乌干达的案例

●研究前沿●

引言

减贫是乌干达政府从第一个“减贫计划”以来制定政策的首要目标,同时也是世界银行、英国国际发展部等机构的首要宗旨。为了衡量减贫的成果,首先需要指认哪些人可以划为贫困群体。传统的主要方法是确定一条贫困线,并将收入处于贫困线以下的人口界定为贫困。Appleton(2001 ) 采用Ravallion 和Bidani(1994)的方法确立的乌干达的贫困线被广泛接受。该贫困线被应用于由乌干达国家统计局(UBOS)主持的一系列家庭调查并据此公布乌干达的贫困率(乌干达的贫困率从1992 年的超过50%降低到2005 年和2006 年的不足1/3)。本文将分析最新的家庭调查(UNHS-3),回顾计算贫困线的家庭调查(MS-1),并且评论乌干达目前的官方贫困线。

贫困线分为两个部分:一是食物贫困线,即基于一个满足热量需求的食物篮子估计的贫困线;另一部分是非食物贫困线,即基于一个同时满足其他需求的篮子估计的贫困线。乌干达的贫困线是根据1993 年和1994 年的家庭调查(MS-1)进行估计的。食物贫困线反映了当时最贫困的50%人口的食物篮子,非食物贫困线反映了他们的总体消费。经过各年消费价格指数对名义收入的调整,由此得到的贫困线将保持实际收入不变并与各年的收入相对应。虽然保持贫困线的实际收入不变对于记录生活水平的绝对变化很重要,但是随着时间的推移贫困线的相关性还是遭到了质疑。

本文第一部分回顾贫困线的估计方法并说明出现的几个问题,尤其是下列问题特别重要:

(1)贫困线的食物篮子是否依然适用于乌干达,还是由于饮食习惯的较大改变已经不再适用了?

(2)贫困线的非食物篮子是否依然适用于乌干达,还是由于消费习惯的较大改变已经不再适用了?

(3)基于城市价格估计的CPI 能否准确地反映农村贫困人口消费的价格?

第一部分回顾目前乌干达官方贫困线的估计方法,并进一步分析能否改进该方法。根据以上分析和最新的调查数据

(2005 年和2006 年),本文将提出一条新的贫困线,并估计新的贫困率。这只是为相关方面提供一个讨论的基础,而非正式提出贫困线和贫困率的替代方案。从以下两个原因可以认为本文是探索性的研究。第一部分的技术性很强,贫困线和贫困率对于任何操作问题和数据问题都非常敏感。即使主要原则保持不变,咨询会议和评审意见也会促使研究人员显著地修正一些具体数值。另一个促使本文的一些建议成为探索性的原因是政治方面的。一条贫困线的确定是一项复杂的统计工作,也是从本质上反映了关于满足体面生活的最低要求的主观判断性概念。贫困线的确定可能影响政府配置资源的决策,例如向高贫困率的地区分配更多的资源。因此,相关利益主体将积极影响贫困的界定和测量。此类咨询过程还可能导致乌干达贫困线的进一步修订。

本文第二部分从跨时期问题转换到跨地区问题的考察,特别是探讨了贫困线是否应该以及在何种程度上反映一国内部的地区差异。现在的贫困线允许不同地区具有不同的非食物构成,很大程度上是因为缺乏不同地区之间非食物价格的直接信息。然而,该贫困线却采用了一个统一的全国食物篮子估计食物贫困线,问题在于不同地区消费的食物种类可能不同,采用统一的国家食物篮子估计食物贫困线是否合适?采用地区性的食物篮子和地区贫困线作为替代是否合适?正如第一部分,尽管有很微妙的方面,该问题归根结底是一个主观判断的问题。笔者建议坚持采用统一的国家食物篮子,因为据此估计的贫困率能够更好地反映个人对资源的掌控及其他们能够实现什么样的目标。然而,地区性的食物篮子可能提供关于人们是否真正达到基本营养需求的更深刻信息,因而得到很多人的认可。该问题最终依赖于一个人是关注于能力还是相信结果。

第一部分:更新的国家贫困线

1.食物篮子的结构变化

乌干达贫困线以一个特定的食物篮子的成本为基础,即乌干达最贫困的50%人口消费的食物篮子。该食物篮子提供了基本生活所需的热量。给定该食物篮子是根据MS-1 中观测到的消费数据确定的,那么问题在于至MS-1 数据调查以来乌干达的食物消费习惯是否发生了显著变化?

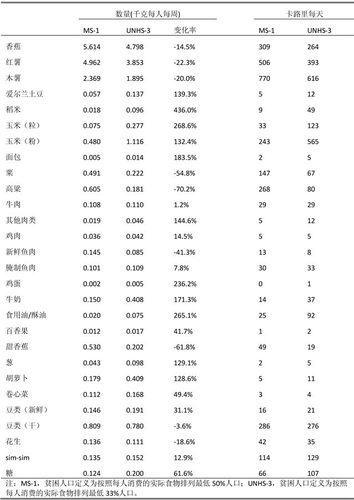

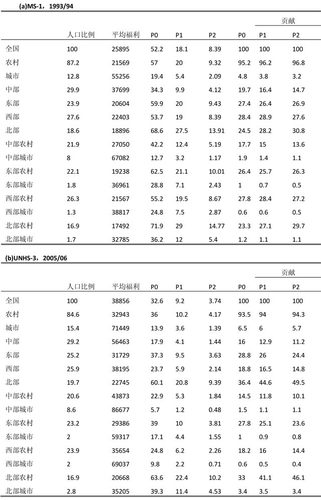

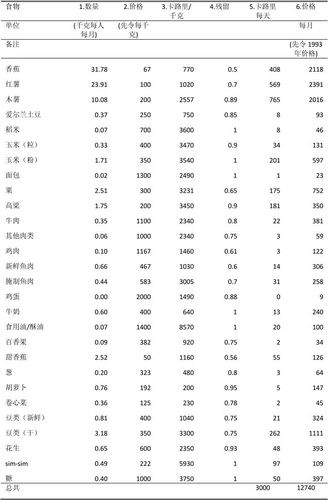

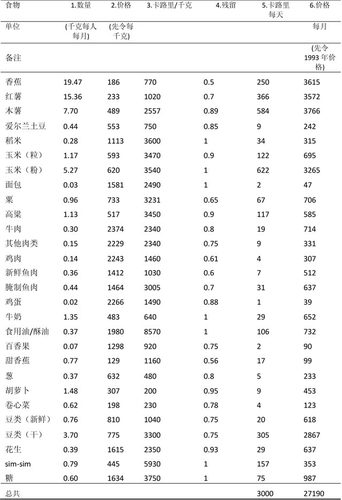

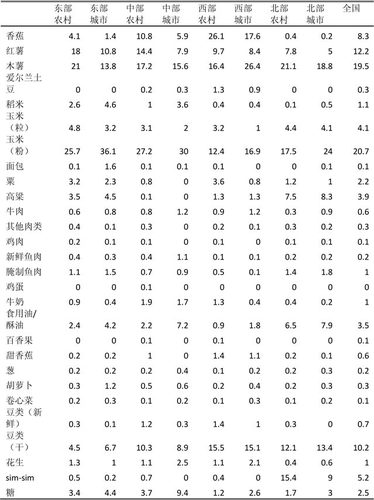

为了探讨这个问题,表1 报告了MS-1和UNHS-3 基于乌干达贫困人口消费习惯的食物篮子。这两个食物篮子都提供了一个基准热量水平(3000 卡路里/天)。MS-1的食物篮子基于乌干达最贫困的50%人口——因为最初的分析认为贫困率接近该水平。然而,这个比率对于UNHS-3 而言无疑太高,因为此次调查的统计贫困率约为1/3。因此UNHS-3 将食物篮子基于最贫困的1/3 人口。出于可靠性的考虑,我们同样推导了UNHS-3 的基于最贫困50%人口的食物篮子、并在后文中进行讨论。值得注意的是在使用MS-1 数据估计乌干达目前的贫困线时是基于修正后的食物篮子而非原始的食物篮子(详情请见第三节)。

表1 显示了两个食物篮子构成之间的一系列显著变化。UNHS-3 食物篮子中主食的热量比MS-1 食物篮子少5%,该部分由增加的油类、糖和动物产品弥补。两个食物篮子之间某些主食的数量也存在明显变化,高粱和粟的数量大幅减少——分别为70%和55%,红薯、木薯和香蕉也明显减少,玉米则大幅增加——食物篮子中玉米增加了149%。在UNHS-3 数据中,玉米成为提供热量最多(23%)的一种食物,面包、稻米和爱尔兰土豆都在UNHS-3 中以较大数量存在,但仍然是乌干达低收入人群获取热量的次要来源。

虽然食物篮子的结构发生了很大变化,但是对于估计贫困线而言重要的是食物篮子中食物总体成本的变化。相对于从MS-1 估计的食物篮子而言,从UNHS-3 估计的食物篮子从不变价格来看略微贵一些。然而,如果以UNHS-3 价格计算,差异将非常小,仅为0.5%。UNHS-3 食物篮子每月花费28821 先令,MS-1 食物篮子每月花费28690 先令。如果以MS-1 价格计算,差异会显著扩大。如果以MS-1 价格计算UNHS-3食物篮子, UNHS-3 食物篮子每月花费14559 先令,相对于MS-1 食物篮子的花费(13381 先令)高了8.9%。以上差异反映了如下事实,即各种食物的消费数量倾向于向相对价格变化的相反方向变动。这与消费者增加消费价格增长较慢的食物相一致。例如,玉米的价格增长慢于其他一些主食如香蕉、木薯、高粱和粟,因此玉米将会替代香蕉、木薯、高粱和粟这些主食。

关于食物篮子结构分析的启示是食物消费习惯的变化虽然很大,但是其自身并不会导致乌干达食物贫困线发生重大修订。虽然食物篮子发生了变化,但是价格,至少是当前价格,并没有太大的不同。

2.与通货膨胀同步

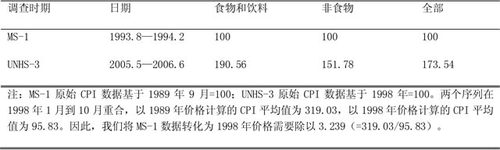

从家庭调查数据对生活水平变化进行推论时,针对通货膨胀的调整是最重要和最困难的一步。从家庭调查数据可估计出名义收入和名义消费。CPI 是获取真实价值最常见的平减指数,乌干达目前的贫困率统计中也在使用CPI 作为平减指数。表2报告了调查期间CPI 的平均值(包括调查前一个月)。整体而言,CPI 表明UNHS-3期间的价格水平比MS-1 期间的价格水平高73.5%。然而,值得注意的是食物和饮料的价格水平相对于非食物的价格水平上升得更快,前者高90.6%,后者高了51.8%。这意味着UNHS-3 期间的食物价格相对于非食物价格比MS-1 期间高了25.5%。但是乌干达的CPI 只记录了主要城市中心的价格,因而不能用来调整价格水平的地区间变化(如城乡之间的价格变化)。如果以此调整通货膨胀就隐含着假设全国的通货膨胀水平一样。

表1 MS-1 和UNHS-3 的贫困人口食物篮子

注:MS-1,贫困人口定义为按照每人消费的实际食物排列最低50%人口;UNHS-3,贫困人口定义为按照每人消费的实际食物排列最低33%人口。

表2 调查时期的CPI 数据(1998=100)

注:MS-1 原始CPI 数据基于1989 年9 月=100;UNHS-3 原始CPI 数据基于1998 年=100。两个序列在1998 年1 月到10 月重合,以1989 年价格计算的CPI 平均值为319.03,以1998 年价格计算的CPI 平均值为95.83。因此,我们将MS-1 数据转化为1998 年价格需要除以3.239(=319.03/95.83)。

乌干达贫困率的估计基于家庭调查数据中购买食物的单位价格而估计的食物价格对地区之间的物价差异进行了调整。这些单位价格被用来构建8 个地点的食物价格指数(4 个行政地区各自的农村和城市),并作为平减指数把名义食物消费调整为不变价格下的食物消费。该方法不适用于非食物价格的调整,因为家庭调查报告了大多数非食物的价值但没有报告数量。因而假设非食物价格水平全国相同且与CPI 中的非食物价值同步变化。

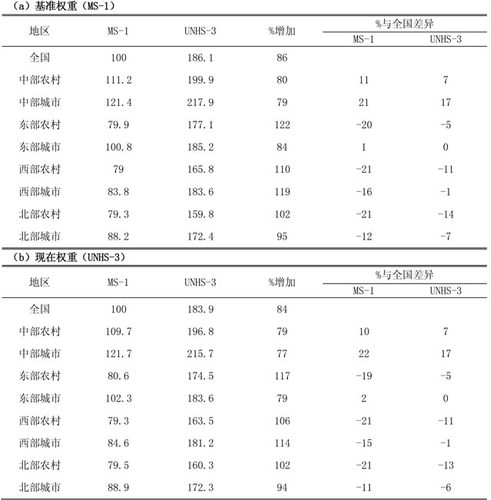

把食物价格指数与CPI 相比可以用来检验全国平均价格与主要城市中心价格是否同步运动的假设。表3a 报告了根据家庭调查数据构建的食物单位价格指数数据。从全国整体来看,从CPI 和食物价格指数估计的食物价格通货膨胀率相一致。食物价格指数表明在MS-1 和UNHS-3 期间通货膨胀率(86%)慢于CPI(91%)。然而,不同地区之间的食物单位价格增长幅度存在很大的差异。最低增长幅度(在MS-1 和UNHS-3 期间增长79%)是中部城市。中部农村表现出与中部城市几乎相同的增长率(80% ) 。东部城市也存在微小差异(84%)。其他地区食物价格增长水平快于CPI 增长水平。东部农村( 价格增长122%)和西部地区尤其显著。一般而言,食物价格在MS-1 期间高的地区倾向于增长较慢(中部地区和东部城市)。这降低了食物价格在全国各地的分散程度。表3a 最后两行记录了与全国平均水平的差异。虽然中部地区依然具有最高的食物价格,北部农村地区具有最低的食物价格,二者之间的差异缩小了。东部农村的食物价格曾经低于全国平均水平20%;在UNHS-3 期间差异只有5%。西部农村地区的同类差异也从21%降低至11%。地区之间食物价格差异的缩小是一个积极的信号,因为这意味着地区之间交通的发展和市场一体化的进步。

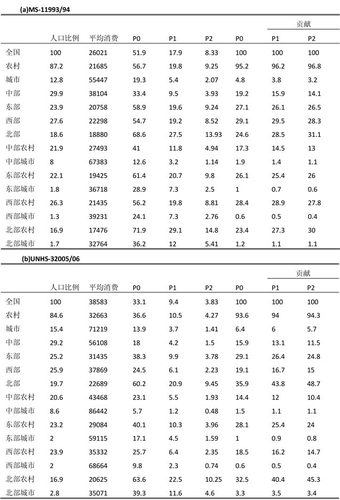

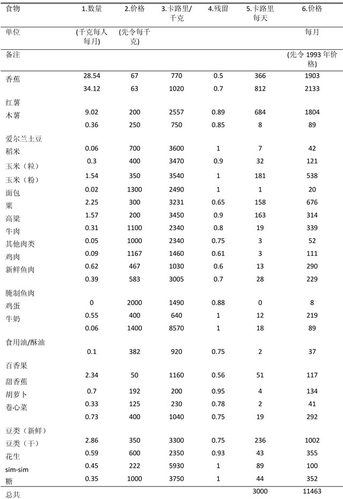

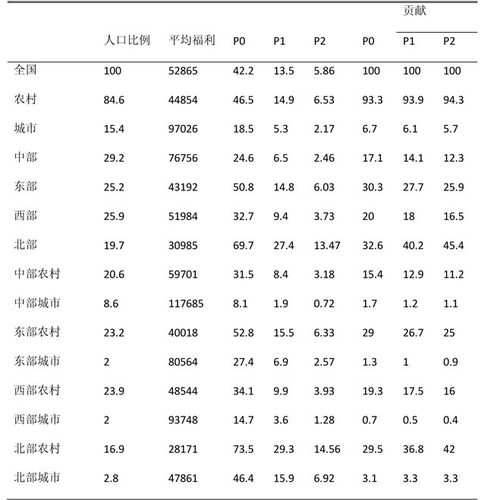

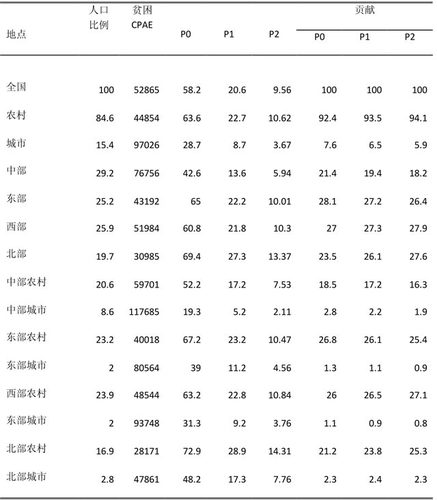

表4 报告了我们使用入户调查数据和食品物价指数调整食品消费而得到的贫困率估计值。这些估计结果可以与根据乌干达估计贫困率的现行方法计算得到的同类结果(表5)进行对比。整体而言,无论是用CPI 还是用食品价格指数来对跨期价格变动进行调整对贫困率影响不大。用食品价格指数意味着从MS-1 期间到UNHS-3 期间的略为少一些的贫困率下降,即生活在贫困线以下的仅下降18.8 个百分点(从51.9 到33.1%),而用CPI 计算该贫困率则下降19.6 百分点。这个差异更多地产生于东部农村地区,较少地发生于中部地区。前文曾讨论过东部地区的食品价格指数上升得最多。

食物价格指数以乌干达所有人口的平均消费习惯为权重。如果只关注乌干达贫困人口的消费习惯,MS-1 中最贫困50%人口消费的食物篮子,那么结果将不同。例如,考虑MS-1 期间最贫困的50%人口消费的食品篮子。如果以家庭调查的全国平均单位价格计算该篮子的价格,UNHS-3 期间该食物篮子的价格比MS-1 期间的价格高114%。这大大高于CPI 的增幅(93%)和食物价格指数的增幅(86%)。同理,UNHS-3期间最贫困50%人口消费的食物篮子的价格比MS-1 期间的价格高98%。这些结果意味着贫困人口消费的食物的价格比总体食物的价格上升得更快。乌干达当前的贫困率统计没有充分考虑这些,因此低估了全国贫困水平,从而为重新修订当前贫困线提供了理由。

表3 地区食物单位价值指数

3.转化因子及重新修订1993 年和1994 年食物贫困线的必要性

基于UNHS-3 数据提供的关于食物消费习惯演化和食物价格变化的信息,本文第1部分第2 节和第3 节为修订乌干达贫困线提供了论据。然而,通过审查原来的食物贫困线和基于UNHS-3 数据估计新的食物贫困线,我们还修订了基于MS-1 数据的食物贫困线。表6 报告了食物贫困线的修订推导过程,表7 报告了原来的推导过程以作比较。修订包括了一系列抽样和价格处理的微小变化,其中一个主要的变化来自于关于红薯及其转化因子的技术问题。

表4 采用家庭事务价格指数而非CPI 作为平减指数的贫困率

表5 采用目前的方法估计的贫困率

表6 MS-1 修订食物贫困线的推导过程

表7 MS-1 原先食物贫困线推导过程

目前食物贫困线的一个有趣的特征是其基于一个红薯所占比例最高的食物篮子。这很出乎意料,因为一般认为香蕉是更重要的主食。进一步的观察发现,红薯的高比例是由于采用了一个不合理的转化因子。转换因子将调查对象回答食物消费时采用的非标准计量单位(堆、捆等)转化为标准的计量单位。在确定乌干达目前的贫困线时要求尽量减少对于转换因子的依赖,转而采用标准的计量单位。每千克的价格估计是从调查中获得的数据推导而来的,并被用来根据被调查家庭报告的购买价值估计购买的数量。但是该方法应用于红薯时导致了严重的偏误。

就红薯而言,实际上没有以计量单位报告的观测值,只有以迪贝斯(debes)为单位报告的合理的购买数量。因为1 迪贝斯相对于1 堆而言是一个更准确的数量单位,所以每千克红薯的价格是基于迪贝斯而不是堆的单位价格估计的。该方法不适用于UNHS-3 数据,因为没有任何家庭以迪贝斯为单位报告购买数量。但是UNHS-3 数据的市场调查员记录了购买的食物数量,并且为一系列数量单位推导出了转换因子。所有地区通用的唯一单位是堆,堆的大小各地不同,从北部农村的1.45 千克到中部城市的3 千克不等。如果将这些转换因子应用于家庭调查报告中以堆报告的购买数量,我们将得到MS-1 中位数价格为114 先令每千克,UNHS-3 中位数价格为251先令每千克。这远高于MS-1 采用迪贝斯为单位报告的购买数量的中位数价格64 先令每千克。因此,很可能以迪贝斯为单位购买红薯存在批量购买折扣。采用折扣价确定贫困线是不合理的,因为批量购买红薯的家庭很少,而且贫困家庭中批量购买的更不可能。

表8 采用MS-1 修订贫困线估计的MS-1 贫困率

表9 UNHS-3 食物贫困线推导过程

当修订MS-1 数据的食物篮子和食物贫困线时,决定采用以堆而非迪贝斯为单位的红薯消费量数据,从而降低了红薯在食物篮子中的比例,但提高了其价格。修订后的食物贫困线比原先的食物贫困线高20%——其中这一增量的2/3 源于对红薯的处理方法。这一贫困线增量的其余来源可能是由于采用单位价格均值代替了单位价格中位数的缘故。表9 报告了以更高的贫困线估计的1993 年和1994 年的贫困率。食物贫困线的修订对于贫困人口数量具有重大影响,从52%上升到63%。这是贫困率估计过程中对于操作中技术性问题的敏感性的典型例子。

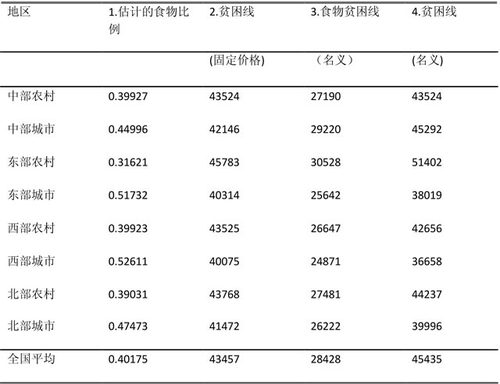

4.基于2005 年和2006 年数据的新食物贫困线

本文第1 部分和第1、2 节建议重新修订食物贫困线以分别反映乌干达居民食物消费习惯的变化以及贫困人口消费物价的更为准确的变化。第3 节说明由于技术性问题重新修订是必要的,尤其是计量红薯消费量的转换因子。本节在上述修正的基础上提出了2005 年和2006 年乌干达新的食物贫困线。新的贫困线基于UNHS-3 数据中乌干达最贫困的1/3 人口消费的食物篮子,目的是反映消费习惯的变化。新的贫困线根据2005 年和2006 年家庭调查的估计值计算价格,而非根据CPI 计算价格。表9 报告了新贫困线的推导过程,以2005年和2006 年价格计算,给出的贫困线每个成年人每月为27190 先令。这相对于以1993 年1994 年价格计算的旧食物贫困线11463 先令高了137%,相对于第3 节讨论的修订后的MS-1 食物贫困线高了99%。

表10 将新的食物贫困线估计的贫困率与旧的非食物贫困线(调整通货膨胀)估计的贫困率结合起来。这意味着UNHS-3 数据中42%的乌干达居民处于贫困状态,旧的估计认为31%的居民处于贫困状态。两个主要原因导致了新食物贫困线估计的贫困率相对于旧的贫困线更高。第一,相对于CPI和当前贫困线的估计而言,贫困人口所消费食品的价格似乎增长得更快。第二,目前的贫困线低估了红薯的价格,并且高估了红薯在食物篮子中的比例。

采用新的食物贫困线和旧的非食物贫困线并非因为保守,只是因为非食物贫困线是食物贫困线的参照标准。如果食物贫困线正如所说的那样应该上升,那么也会导致非食物贫困线的上升。

5.上升的非食物贫困线

在确定乌干达贫困线时,非食物消费构成并没有细化到各类物品,这与食物贫困线的详细推导过程相反。虽然Rowntree在19 世纪为约克郡估计的第一条贫困线中非食物贫困线对非食物物品的类别做出详细的划分,但是据本文作者所知从那以来试图进行这项工作的人并没有进行相应的研究。问题在于试图具体估计非食物贫困线需要关于许多琐碎的物品价值的判断。例如,Rowntree 需要决定孩子是否需要两双鞋。就食物而言,卡路里可以作为确定需要的标准,但是就非食物而言不存在相应的标准。与试图细化非食物物品需求类别相反,现在实际的做法是基于非食物支出的比例确定相应的份额。例如,对于乌干达贫困线而言,非食物贫困线是通过那些恰好处于食物贫困线的人的非食物支出进行估计,并以此作为非食物贫困线。

确定非食物贫困线的方法使得其依赖于非食物支出在总消费中的比例。在乌干达,这个比例从贫困确定以来已经上升了很多。在MS-1 中,那些恰好处于贫困线的人花费43%在非食物支出上。在UNHS-3中,这一比例上升到60%。非食物支出比例的增长是一个全国性的趋势,家庭调查的简单总结统计清楚地反映了这一现象。在全国范围内,给定乌干达的收入增长,食物消费支出的比例下降是在预料之中的。食物支出在收入增长的同时下降是如此广泛的一个现象,以致被冠之为“恩格尔定律”。然而,恩格尔定律不能简单地解释那些恰好处于食物贫困线的人口的食物支出比例下降的现象,因为我们估计食物贫困线时保持收入不变。恩格尔定律是在整个社会范围内运行而非针对个人:随着社会收入水平的提高,即使是收入保持不变的个人也倾向于增加非食物支出。社会习俗和期望可能改变,所以更高水平的衣着、教育和住宿将被认为是必须的。关于非食物支出增加的另一个解释是价格:正如上文所讨论,在MS-1 和UNHS-3 之间食物价格相对于非食物价格的CPI 上升了26%。这会导致家庭选择消费更多的非食物。第三种可能的解释是非食物日益便捷的消费渠道——例如手机。然而,值得注意的是非食物支出的增加在所有主要的非食物物品和服务中都被观察到。问卷的调整不可能是一个主要的因素。

表10 UNHS-3 新的贫困线估计的贫困率(UNHS-3,最贫困的1/3 人口)与旧的非食物贫困线估计的贫困率

非食物支出的大幅增加意味着在贫困线的构成中非食物的比例也大幅增加。表11 提供了2005 年6 月乌干达估计的新的贫困线,采用了本文第4 节推导而来的食物贫困线以及对那些收入等于贫困线的人口估计的非食物支出比例。结合新估计的非食物贫困线和新的食物贫困线得到一条新的贫困线,以2005 年6 月价格计算43254先令每个成年人每月。这可以与目前的以1993 年1994 年价格计算的16444 先令贫困线相比。新的贫困线相对于原先的贫困线在名义价格上高了165%,在这个期间CPI增加了73.5%。

表11 食物比例与2005 年和2006 年新贫困线推导过程

值得注意的是这些新的估计相对于目前的官方贫困线而言意味着更加宽裕的非食物支出。如果我们接受在本文上节估计的新贫困线,并允许60%的开支用于非食物,那么用于非食物的支出在名义价格上将高于目前贫困线的228%。给定CPI 记录的非食物价格增长为75%,这导致在实际水平上一个非常巨大的增长。这可能是采用目前贫困线所使用的方法去更新乌干达贫困线的最重大的问题。这种方法只是确定一个绝对的贫困线,但是更新贫困下的结果使得乌干达贫困线是相对的。这也就是说,随着乌干达收入增长,其贫困线也将增长。

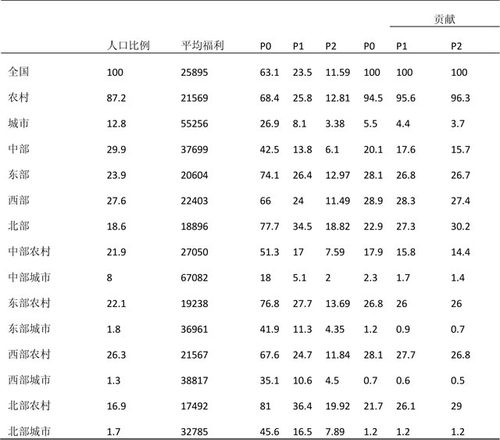

6.综合:新贫困线下的贫困率估计

新贫困线估计的乌干达贫困率相对于目前的贫困线高很多(见表12)。例如,2005 年6 月生活在新贫困线之下的人口比例为56%,生活在目前贫困线之下的人口比例为31%。1993 年和1994 年,生活在新贫困线之下的人口比例为78%,生活在目前贫困线之下的人口比例为51%。新贫困线还意味着随着时间推移贫困率的大幅下降——无论采用哪一条贫困线,贫困率都下降了20%到22%。

在解释新贫困线之下的贫困率更高时需要注意几点。虽然两条贫困线都以满足卡路里需求为标准,新贫困线允许更高非食物需求。总体而言,在新贫困线之下,非贫困人口有着更高的生活水准。因此,新贫困线之下的贫困率与原先贫困线之下的贫困率不是直接可比的,至少在对贫困人口的绝对生活标准进行推断时应该如此。正如前文所讨论的,贫困线修订时考虑了相对贫困问题。贫困线告诉我们的只是在给定典型饮食模式和食物比例的情况下乌干达的低收入家庭需要多少收入才能满足热量需求。相对于1993 年、1994 年而言,2005 年、2006 年时乌干达家庭增加了非食物方面的支出,因此需要更高的收入才能保证他们摄入充足的热量。这一点在其自身看来并不奇怪。然而,令人震惊的是非食物支出增加的程度。乌干达的低收入家庭,不管总消费的增长情况,真实食物消费没有增长太多甚至略有下降。这解释了为什么在新贫困线之下估计的2005 年和2006 年贫困率高于在原先贫困线之下估计的1993 年和1994 年贫困率。乌干达贫困人口摄入的卡路里并没有增加,增加的是非食物支出。在重新贫困线修订时,非食物支出增加被认为是当然的,所以并不会降低贫困率。

表12 新贫困线估计的贫困率

第二部分:地区贫困线

1.国家食物贫困线下的地区差异和趋势

乌干达四个地区的平均消费水平以及贫困水平存在明显差异,中部最发达,西部、东部居其次,北部最落后。1993 年和1994 年该现象已很明显,并且该趋势随着时间进一步强化。首先,我们根据目前官方贫困线回顾该趋势(见表5)。本文第一部分无论是目前官方贫困线还是新的贫困线都将国家作为整体采用统一的食物篮子,只允许非食物需求存在地区差异。

北部地区远远落后于乌干达其他地区,减贫进度缓慢。北部每个成年人真实消费只有1.5%的年增长率——低于全国增长率(3.4%)的一半。由此导致的结果是,北部地区贫困率的降低相对于其他地区的大幅度贫困率下降而显得太慢。根据目前官方贫困线,2005 年和2006 年乌干达北部还有60%人口处于贫困状态,而1993年和1994 年也只有68%人口处于贫困状态。国家贫困率在此期间从53%降低到33%。

乌干达的其他三个地区,西部地区表现最好,真实消费增长率为4.5%——远高于中部(3.4%)和东部(3.6%)。这些趋势的结果是,西部地区在贫困率方面与东部地区拉开距离,越来越接近于中部地区。根据官方贫困线,1993 年和1994 年贫困人口中部为34%,西部为54%,东部为59%。2005 年和2006 年贫困人口中部为18%,西部为24%,东部为37%。

城乡差别与地区差异交错。乌干达城市人口集中在中部地区。因此,乌干达分为8 个地区更加合适——四个城市地区和四个农村地区。总体而言,城市地区经历的消费增长和减贫相对于农村地区更加缓慢。中部城市的真实消费年增长率平均为2.1%,使得中部地区的增长率低于东部地区。中部农村地区的增长率很高( 4.0% ) , 与西部农村的增长率相近(4.3%)。西部和东部的城市地区增长强劲(分别为4.8%和3.9%)。相反,北部城市地区的增长疲软, 人均增长率仅为0.6%,贫困人口实际从1993 年和1994 年的36%增长至2005 年和2006 年的39%。

采用第一部分新的贫困线使所有上述贫困率增加,但是大多数定性结论保持不变。一个例外是北部城市地区贫困人口上升的结论。根据新的更高的贫困线,北部城市地区的贫困人口在1993 年和1994 年之间下降而非上升。

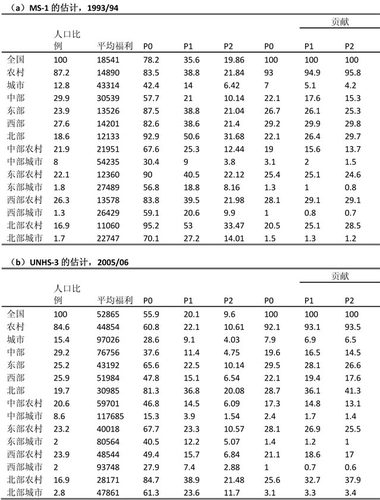

2.简单的地区贫困线

乌干达目前贫困线基于一个全国统一的食物篮子。虽然贫困线在地区之间和城乡之间的食物比例与非食物比例存在差异,但是不同地区之间的食物种类并不存在差异。这提出了贫困线在不同地区的符合程度问题。乌干达至少有6 种主食,但是它们的消费在地区之间存在很大变化。一个全国统一的食物篮子不可能很好地描述乌干达贫困人口消费的实际食物篮子。各种主食在获取一定的热量时所需要付出的价格不同,使得地区之间的差异极其重要。结果是,一个全国性食物篮子可能比一些地区性食物篮子显著便宜,而比另一些地区性食物篮子显著昂贵。

乌干达在饮食方面存在明显的地区变化。一些主食全国都食用,如红薯、木薯和玉米。然而,另一些如高粱和粟只在东部和北部的特定地区才会食用。更有甚者,香蕉作为一种主食在乌干达北部地区完全不能生长,因而在北部几乎没有人食用香蕉。地区之间在主食消费方面的差异可能很重要,因为主食在提供同样的热量时所需要的价格不同。例如,在乌干达高粱是一种能以低廉的价格提供热量的主食,而香蕉则是一种昂贵的主食。Jamal(1998)的研究认为采用地区食

物篮子而非全国统一的食物篮子可以大幅改变乌干达贫困率的地区间结构。

Jamal 在1989 年和1990 年基于每个地区食物篮子结构的简单假设估计贫困率,中部农村以及西部和东部地区主要通过昂贵的香蕉获取热量,北部地区主要通过廉价的粟获取热量。基于地区食物篮子,Jamal 认为东部农村是全国最贫困的地区,北部农村和全国其他农村地区差别不大。该结果与目前乌干达官方贫困线的贫困结构迥异;根据官方贫困线北部是全国最贫困的地区。贫困水平排名的差异不是因为福利的空间分布在时间中的变化而引起的,而是因为采用了地区而不是全国性的食物篮子。

表13 2005 年和2006 年乌干达最贫困1/3 人口的地区食物篮子结构

我们可以通过2005 年和2006 年乌干达最贫困的1/3 人口的饮食习惯在各个地区之间的差异来认识食物消费的空间差异。表13 给出了地区食物篮子。它采用乌干达各个地区最贫困1/3 人口(根据真实人均消费排名)的平均消费,并据此估计各种不同食物提供热量的比例。玉米和木薯为穷人提供了最多的热量,在全国所有地区都很重要。红薯和豆类在全国所有地区都被大量消费,虽然其相对比例变化很大。红薯在东部和中部地区占主导地位,豆类在西部和北部地区占主导地位。香蕉和高粱的主要消费地区不同,甜香蕉是西部和中部农村地区的主要热量来源,分别提供了26%和11%的热量。然而,香蕉在北部和东部很少消费。高粱为北部农村提供了7.5%的热量,在中部农村很少消费。

这些食物篮子的地区差异可能很重要,因为主食提供热量的价格不同。基于2005 年和2006 年调查的价格,我们可以从表8 计算热量价格。高粱、玉米和木薯是最廉价的热量来源,5-6 先令每卡路里。红薯、干豆和粟是中等,10 先令每卡路里。甜香蕉是最昂贵的主食,14.5 先令每卡路里。

根据每个地区贫困人口的典型食物篮子以及获得充分热量所需要的成本,我们可以利用表13 的信息推导出地区食物贫困线。我们采用每天获取3000 卡路里所需要的价格作为贫困线(我们以从事维持生存的农业的男性所需热量作为标准)。表14报告了据此而来的及不变价格(调查的中位数价格)计算的简单的地区食物贫困线。这些地区食物贫困线通过与国家食物贫困线比较能得到更好的理解。最低食物贫困线是北部农村,比全国食物贫困线低20%。这反映了北部地区食物篮子缺少昂贵的香蕉,大部分热量通过廉价的高粱获得。相反,西部农村的食物贫困线比全国贫困线高23%,反映该地大量消费香蕉。中部农村消费的香蕉少于西部农村,食物贫困线比全国贫困线高10%。东部农村食物贫困线与全国食物贫困线相近。东部不消费香蕉,但是因为收入高,所以比北部农村食物贫困线高。

为了理解这对所估计的贫困率的意义,我们需要设定非食物需求,进而得到总的贫困线。与估计全国贫困线的情况一致,我们以总消费恰好满足热量需求的家庭的非食物支出估计非食物贫困线。该估计来自于一个关于食物比例的简单模型(Ravallion 和Bidani,1994)。在解释变量中控制收入和七个地区解释变量(四个地区,城市和农村,其中一个地区作为基准组),在收入保持不变的情况下可以得到每个地区的拟合值。表14 报告了据此估计的地区贫困线。包括非食物需求在内的总贫困线基本没有改变地区之间的相对贫困状况。相反,主要的效应是使得城市地区相对于农村地区贫困线提高了,因为城市家庭相对于农村家庭在相同的食物支出的情况下倾向于更多的非食物支出。

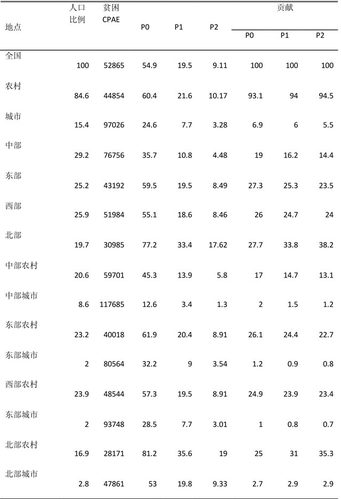

表14 2005 年和2006 年乌干达地区贫困线——简单的和收入调整的

表15a 报告了2005 年和2006 年基于简单的地区贫困线估计的贫困率。无论采用国家食物篮子还是地区食物篮子,全国总贫困率都很稳定。然而,贫困率的空间分布对此却很敏感。采用地区贫困线替代全国贫困线将导致城市贫困率大幅上升,从15%到28%。这主要是由于中部城市地区贫困率的大幅增加,从9%到19%。更一般地说,采用地区贫困线导致中部地区总体贫困率估计值显著上升(从29%到43%)以及北部地区贫困率估计值显著下降(从81%到69% ) 。Jamal (1998) 基于乌干达1989/90 数据和地区贫困线关于贫困率的估计与世界银行(1993)基于同一数据和乌干达全国贫困线的估计之间的差异与本文上述的对比差异类似。使用地区贫困线还是全国贫困线对于乌干达贫困率的空间结构具有重要影响。

表15a 2005 年和2006 年基于简单的地区贫困线的贫困率

表15b 2005 年和2006 年基于收入调整的地区贫困线的贫困率

3.收入调整后的地区贫困线

地区食物篮子的一个关键问题是只反映收入差异程度。只是因为城市地区和中部地区的收入更高才使得这些地区的食物篮子更加昂贵吗?虽然我们把关注焦点局限于乌干达最贫困50%人口的饮食以尽量减少收入差距的影响,但是即使是在这一半人口中收入差异的空间模式依然在整个样本都存在。即使就最贫困的一半人口而言,城市地区的家庭仍然比农村家庭拥有更高的收入;北部地区的家庭拥有最低的平均收入,中部地区拥有最高的平均收入。中部地区低收入家庭的食物篮子可能包括更加昂贵的主食,因为这些家庭虽然是低收入,但是比其他地区的低收入家庭状况好得多。

不受地区收入差异影响的地区贫困线可以通过构建关于收入的食物函数来建立。这允许我们在一个共同收入标准上预测地区消费的差异。这个方法与Ravallion和Bidani(1994)提出的估计非食物贫困线的方法相似。问题在于哪一收入水平应该作为估计地区食物篮子的基础。国家食物贫困线是基于低收入人口的食物篮子构筑的,那些在收入分布底层的50%人口可由按相当于成人的人均消费来排列。因此,我们是在乌干达最贫困50%人口的平均收入上预测地区食物篮子。我们在构建国家贫困线时包括了27 种食物,但是为了简单化在考虑地区消费差异时只包括了6 种热量的主要来源。6 种食物包括5 种主食(玉米、木薯、香蕉、红薯和高粱)以及干豆。这些食物为乌干达穷人提供了75%的热量。我们对待不在为入列食品的食物的方法与我们构建国家食物贫困线时的作法相同,并且在每个地区的食物篮子中放置相同比例的上述未入列食品。对比之下,我们基于乌干达最贫困1/3 人口的平均收入分别预测每个地区6 种食物中每种食物的消费。我们按比例增加所预测的食物的数量直到根据WHO 标准这些食品充分满足热量需求的75%。这一分析中的关键步骤是估计6 种主食中每种的消费数量(千克)。我们采用Tobit 模型以允许数据中高比例0值的存在、并且防止所预测数值中负值的

出现。在解释变量中,收入和地区等控制变量具有最重要的意义。我们通过家庭相当于成人人均消费量的对数值及其平方控制收入。地区通过7 个虚拟变量进行控制。从Tobit 模型,我们预测出在家庭收入等于乌干达最贫困50%人口的平均值时每个地区消费的主食数量。

为了估计经过收入调整的地区贫困线,我们采用表8 的贫困人口的食物篮子并据此估计提供75%热量需求的成本。这部分成本与提供其余25%热量需求的非主食的成本加总,一起构成国家贫困线。结果得到表14 以2005/06 年价格计算的估计贫困线的第三种方法。这里报告的是总贫困线, 其中非食物贫困线同样也依据Ravallion 和Bidani(1994)的方法通过估计食物消费恰好等于食物贫困线的家庭的非食物支出得到。即使在控制收入的情况下,地区之间因为消费主食种类不同也会导致满足热量需求的不同成本。这可以通过比较基于国家食物篮子和经过收入调整后的地区食物篮子的贫困线得知。中部农村的食物贫困线无论采用哪种方法都一样。然而,西部农村严重依赖于昂贵的热量来源香蕉,导致经过收入调整后的食物贫困线高于国家食物贫困线13%。相反,北部农村和东部农村不食用香蕉,经过收入调整的食物贫困线分别低于国家食物贫困线6%和7%。同样需要注意的是经过收入调整的食物贫困线明显不同于简单的地区食物贫困线。特别地,所谓的简单的食物贫困线意味着一个极高的中部地区食物贫困线,但是我们对收入调整后,这个极高的食物贫困线就消失了。控制收入也消除了东部农村和北部农村之间的食物贫困线的差异。

表15b 报告了采用经过收入调整的地区食物篮子得到的2005/06 年贫困率。总的影响是提高食用香蕉的西部地区的贫困率,并轻微降低其他地区的贫困率。与国家贫困线相比,部分贫困率的变化很大。西部农村按人头计算的贫困率从按国家食物篮子计算的49%上升到按经过收入调整的地区食物篮子计算的57%。北部农村的贫困率从85%降低到81%。有趣的是城市地区的贫困率远远低于以简单的地区贫困线估计的贫困率。这意味着即使是乌干达的低收入人口,城市食物篮子相对于农村食物篮子更加昂贵,这主要是由于收入差异而不是饮食偏好。与此类似,由于使用简单的地区食物篮子而导致的中部地区贫困率上升也仅仅是收入效应作用的结果。

4.我们应该允许食物篮子的地区变化吗?规范问题

我们已经发现允许食物篮子的地区变化导致乌干达贫困率空间模式的巨大变化。然而,虽然采用地区食物篮子将导致巨大变化,但是并不一定非要采用地区食物篮子。是地区食物篮子还是国家食物篮子更优先?经过收入调整的地区食物篮子显然优于简单的食物篮子。如果一个家庭相对于另一个家庭选择消费更加昂贵的食物只是仅仅因为更高的收入,似乎并没有充分的理由设定一个更高的贫困线。在乌干达,采用经过收入调整的地区食物篮子与采用简单的地区食物篮子得到不同的贫困率估计值。特别是城市地区和中部地区的食物篮子更加昂贵是因为收入差异而非饮食偏好。

(经过收入调整的)地区食物篮子是否应该在确定贫困线时采用?这最终是一个微妙价值判断问题而不是一个不含争议的技术问题。这取决于一个人怎么评价福利。关注地区食物篮子是由于满足实际食物需求的重要性。这自然与人们关于满足人类各种基本需求的角度一般性考虑贫困问题结合在一起。近年来,福利多维性的观点得到了广泛认同。也许还存在关于福利到底具有几重维度的争论以及维度之间如何相互转化的争论,但是像乌干达这样的低收入国家基本食物需求是一个重要的维度几乎没有任何争议。如果这一点被接受,那么一国的某些地区需要更多的收入来满足基本热量需求可能会导致争议。这其实是在某些地区确定一条更高的贫困的理由。

以乌干达为例,根据地区食物篮子差异确定贫困线的理由如下。在乌干达西部,人们习惯上更喜欢香蕉(一种昂贵的提供热量的来源)。结果是在其他条件(如健康条件)相同的情况下,给定一定的收入这个地区相对于全国其他地区的营养状况更加糟糕。至少在营养的维度上,西部地区更加贫困,甚至可能牺牲其他领域的福利来满足基本的营养目标。如果营养水平没有被充分满足,人们可以预期这会对其他维度的福利造成负面影响。这些影响可能是直接的,如糟糕的营养状况导致健康受损;或者是间接的,如糟糕的营养状况会降低劳动生产率。以上讨论支持了地区贫困线应该反映当地食物篮子的论点,因为食物篮子将影响需要多少收入来满足多维福利的理想需求。

那么,反对地区食物篮子的理由是什么?一些习惯于认为福利只是单一“效用”而非多维的经济学家会提出反对意

见。效用可以间接地解释为与心理状态(如幸福)相关或者偏好满足。二者都不会对满足热量需求产生特别意义。热量标准经常被用来确定贫困线,其实热量标准本身并不重要,只是用来解决确定贫困线时遇到的“标准问题”。从这个观点出发,乌干达西部地区实际选择低热量的食物篮子在某种程度上不是一个值得关注的问题,因为乌干达西部居民可以购买便宜的食品达到热量需求。乌干达西部居民可以被认为是通过其他福利弥补热量摄入不足。这些福利可能是心理方面的,如乌干达西部居民从他们偏好的食物篮子中获得热量之外的心理享受。或者不需要探讨消费者的消费动机:乌干达西部居民偏好他们实际的食物篮子的事实意味着他们的福利至少与他们选择另外一个更多热量的食物篮子的福利相同。如果给定特定的心理习惯,反对地区食物篮子的辩论无疑是正确的。乌干达西部居民可能从以香蕉为主的饮食模式中获得相对于其他地区类似收入水平居民的饮食模式更多的效用。然而,人际比较是否能够证明他们相对于相近收入的其他地区的居民更加享受其食物还不清楚。食物的偏好可能受童年以及以后的习惯的影响。对于某一食物形成偏好的人会偏好这一食物。这并不意味着他们相对于其他偏好另一种食物的人更加享受他们偏好的食物。反对采用地区食物篮子确定贫困线的各种论点都是基于以偏好而非特定心理习惯解释的效用。

因此,地区和国家贫困线的问题可以部分的归于一个人的福利观念。那些认为福利是偏好(效用)的人选择国家贫困线。那些认为福利是多维的人倾向于选择地区贫困线(如果他们对于如何评价福利的货币数量标准感兴趣的话)。选择可以通过区分以下事实进行解释。选择可能会被食物需求的实际满足还是满足食物需求的能力所影响。给定偏好香蕉的饮食模式,在收入确定情况下乌干达西部居民实际满足以热量衡量的食物需求的能力低于拥有相同收入的乌干达北部居民。然而,乌干达西部居民在心理上与将收入换取低廉热量来源的乌干达北部居民一样满足。应该以最后结果还是以能力衡量福利?用Sen(1985)的术语来说就是应该关注功能还是能力的问题。在由Sen 的研究引发的大多数非技术性的文献中,“功能”和“能力”是同义词,但是我们在这里的问题区分二者之间的差异至关重要。

资料来源:Simon Appleton, How sensitive should poverty lines be to time and space? An application to Uganda. manchester.ac.uk,2009.9.

●专家观点●

加纳的地区不平等和家庭贫困率

(S. Annim, S. Mariwah, J. Sebu)

一些国家贫困率和不平等程度同方向变化,另一些国家贫困率和不平等程度反方向变化。加纳在过去的二十年中虽然贫困率降低了,但是不平等程度增加了。

基于对此现象的观察,我们试图探讨三个问题。第一,我们以行政区域作为分析的基本单位将不平等分解为区域内不平等和区域间不平等两部分,并估计区域内不平等和区域间不平等对于国家整体不平等的贡献。第二,我们考察加纳东部地区的不平等程度,该地区是加纳在1991 年至2006 年之间不平等程度降低的唯一地区。第三,我们探讨区域层面的不平等程度和家庭贫困率之间的关系。

根据最新三次加纳生活水准调查的数据,我们观察到区域内不平等相对于区域间不平等发挥了更加重要的作用。该现象在以其他区域分区作为分析基本单位时一直存在,例如城乡区域、生态区域等。在加纳东部地区,整体不平等程度在1998年至2005 年之间降低了,但是该地区超过50%的行政区域的不平等程度实际上并没有相应降低。因此,我们认为加纳东部地区整体不平等程度的降低主要是由于区域间不平等程度的降低。区域层面的不平等程度对于家庭贫困率发挥了正负方向不定但是统计显著的作用。正负方向主要依赖于区域的经济活动的状态以及共同影响贫困率和不平等程度的其他因素。

我们建议区域层面的政策执行者应该将最小化区域内不平等程度作为行政目标,进而达到降低加纳全国不平等程度的目的。同时,减贫措施应该考虑区域层面贫困率以及共同影响贫困率和不平等程度的其他因素,例如土地的分布等。

资料来源:Annim, S., S. Mariwah, and J. Sebu. (2012.1), Spatial inequality and household poverty in Ghana, Brooks World Poverty Institute Working Paper 161.

●书籍推荐●

扩展能力:人类发展的能力

如果一个国家的国内生产总值每年都在增长,但是人们享受基本教育、医疗保健以及其他公众服务在减少,那么国家是在进步吗?如果仅仅依赖于传统的经济指标,我们是否能够真正了解世界上数以亿计的贫困人口的实际生活?

Martha Nussbaum 在这部批判性的著作中宣称主流的发展理论提出的政策忽略了人类对于高尚和尊严的基本需求。在过去的25 年之中,Nussbaum 一直致力于开创一种评价人类发展程度的替代模式:人类发展的能力研究途径。她与她的同事从最简单的问题出发:每个人实际能做什么?每个人实际能成为什么?每个人拥有什么机会?

人类发展的能力研究途径直至今日只在特定的领域得到一些进步。然而,《扩展能力:人类的发展途径》为任何对于人类发展问题感兴趣的人士提供了关于能力研究途径的结构和使用指南。该书阐述了为人类和非人类辩护的方式,说明其他哲学观点之间的关系,并在区分成人文化差异的同时,揭示了能力研究途径的普世价值。在当下这样一个充满非正义与不平等的时代,Nussbaum 指明了如何才能使所有人类生活得更加充实和更加有价值,即描述个人的实际生活并把握政策对于日常生活的影响。

《扩展能力:人类的发展途径》获得了一系列肯定的评价,以下仅列举其中一部分以作参考:

该书是能力研究途径的一位主要开创者提供的关于人类发展途径逻辑清晰而语言机智的著作。

——Amartya Sen,1998 年布欧贝尔经济学家获得者发表于《经济学家》

Nussbaum,在人类发展的能力研究途径领域做出了比任何人都多的权威性和开创性努力,完成了一部重要著作。该书是所有有兴趣于经济发展并真正提高人们生活水平的人士的必读资料。

——Henry Richardson,乔治城大学

一项伟大的成就:优雅的语言和清晰的表达。Martha Nussbaum 与Amartya Sen是人类发展的能力研究途径的开创者,该研究途径是自John Rawls 以来在政治哲学领域最具开创性和最具影响力的发展。该书首次整体提出了Nussbaum 关于人类发展的能力研究途径的核心思想,并说明思想的来龙去脉和进一步的研究方向。

——Jonathan Wolff,伦敦大学学院

该书是向国际社会介绍人类发展的能力研究途径的最好方式,同时也是作者用人类发展的能力研究途径的视角对世界各国社会伦理变化的起源、论述、结构和操作指南而进行的精彩而清晰的阐释。

——David Alan Crocker,马里兰大学公共政策学院

资料来源:Martha Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development

Approach, Belknap Press of Harvard University Press, 2011.

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2