2013年国际减贫动态第十六期

本期导读

|

研究前沿 |

巴西社会救助蓬勃兴起 |

|

减贫报告 |

2030年贫困、灾害和极端气候的地理分布 |

|

减贫进展 |

世界银行“共享繁荣”的目标分析

|

· 机构专刊·

·研究前沿·

巴西社会救助蓬勃兴起

Armando Barrientos

引言

过去20年,巴西社会救助形式的创新经久不衰。20世纪80年代,巴西曾是世界上贫富差距最大的国家之一,因恶性通货膨胀、军事独裁和乏善可陈的经济增长(和巴西足球的成就斐然)举世闻名,该国的社会政策则难以吸引国际目光。目前,巴西的家庭补助金计划已惠及约1300万户家庭,占该国总人口的25%,使亚洲和非洲的决策者们重燃减贫希望。巴西的社会养老计划相对知名度较低,但其重要性不容小觑。巴西全国年龄在65岁及以上的老年人已有86%获得了养老金保障,这一比例居地区前列。在减贫和扭转长期以来不平等加剧的趋势等方面,巴西都领先于其他拉美国家。其中社会救助被普遍誉为促进减贫和缓减不平等的重要因素。社会救助也已成为巴西政治辩论的核心议题。在竞选期间,政府减贫的有效性问题被严密审查,家庭补助金计划被认为是卢拉(Lula)赢得总统连任的决定性因素(Zucco,2008)。那么,巴西的经验如何?巴西的未来又在何方?本文将试着回答这些问题。

越来越多的文献关注近年来巴西社会救助的发展。而本文在这一领域的贡献有如下三个方面:首先,全球范围内对有条件的现金转移的浓厚兴趣主要将目光聚焦于巴西的家庭补助金计划。如果我们对减贫干预感兴趣的话,对家庭补助金计划的关注就合情合理——有条件的现金转移是减贫干预的创新形式(Fiszbein和Schady,2009);家庭补助金计划是巴西社会救助体系的重要组成部分,但其他的相关措施也同等重要。巴西的两个社会养老金计划覆盖总人口超过1000万,预算资金规模是家庭补助金计划的两倍多。如果我们试图解释巴西社会救助的蓬勃兴起,就需要考虑到社会救助体系的全部组成部分而非聚焦于某一计划。其次,很多文献都将关注焦点放在特定的政策是否能够满足预设的规范性要求和(或)是否有效上。这种工具性的评估视角能够提供重要信息,但理解社会救助的历史变化需要更为制度化的路径。家庭补助金计划是学校津贴计划(Bolsa Escola)和杜绝童工计划(PETI)的扩展,而农村社会福利计划和社会救助型养老金计划的前身则分别是农业工人救济基金(FUNRURAL)和持续福利提供计划(BPC)。而与此相关的第三点,则是有必要关注理念与政治。社会救助作为一种社会制度,归根结底是共享的社会价值和社会目标的体现。

从这个角度看,巴西在社会救助的实验可能会引发各种影响,就政策视野而言甚至显得有些功能失调。直到最近,巴西经济增长表现都一直令人失望。巴西社会政策的变迁并非由中国或印度那样的高速经济增长所驱动(Ferreira等,2010年)。社会政策的演变并非一帆风顺。在经历二十年的独裁统治之后,1988年的巴西宪法标志着该国再度启动社会政策,从而为推出社会救助铺平了道路。然而该宪法推行的许多政策工具毫无新意,也缺乏远见,将重点放在老年贫困而非儿童贫困问题上(de Barros和Carvalho,2003)。这些政策源于传统的福利政策,基于对个人是否拥有工作能力的划分(Jaccoud等,2009)。家庭补助金计划不是源于学校津贴计划在地方层面的实验,而是建立在增加收入和多维贫困视角之上。在1997年到2001年间,家庭补助金计划的推广受到了联邦政府的限制。即便到2002年,即将就任的卢拉政府也没有充分认识到家庭补助金计划的潜力,而是在零饥饿计划(Fome Zero)下开展了一系列零打碎敲式的干预。实现良性的政策周期可能会遭遇许多障碍,在巴西的案例中就是如此。

巴西社会救助体系远未完全建立,依然面临诸多挑战和变数。对社会救助的强调使政府不再补贴社会保险,这种政策调整受到了民众的普遍欢迎。然而要完全实现这一进程,巴西还有很长的路要走。更重要的是,社会救助和社会保障在未来的整合将需要大量的反思和改革。在社会救助体系中,家庭补助金计划大获成功的原因之一即是将政策焦点从老年人和残疾人转向儿童和极端贫困家庭,但进一步的改革将受制于现有政策和项目在法律地位和部门分布上的差异。越来越多的人意识到协调各个社会计划是解决社会排斥问题的一个重要手段,智利团结计划既是如此。在这个问题上,制度创新仍然难以实现,尤其是考虑到经济包容性时,从社会救助中退出的路径仍不成型,并且会带来更大的挑战。研究社会救助及其各项措施的政策回应是思考社会救助未来变化的重要维度。

上文所述即是本文的主要观点。本文的结构如下:下一节将追溯社会救助的两个起源:1988年的巴西宪法和20世纪90年代市政当局的维权行动。之后的两节将考察社会救助两个组成部分的变化,即社会养老金和家庭补助金计划。随后一节将讨论决定巴西社会救助未来演变的一些重要问题,最后一节将得出一些基本结论。

社会救助在巴西萌芽:1988宪法和市政当局维权行动

巴西社会救助的出现始于1988年的巴西宪法。巴西在经历20年的独裁统治后,于1985产生了规模庞大的“社会债务”,以及随之而来的解决这一问题的政治承诺和围绕未来道路的诸多构想。制宪大会的讨论并未给予社会救助突出的地位,却显著地改变了支撑社会政策的基本原则。巴西建立起独立的社会救助体系,以公民权、社会权利和国家责任为政策基础。从许多方面来看,都是对以往政策的突破。社会保障所赋予的权利基于俾斯麦式的强制缴费原则,而一直以来巴西政府在社会救助领域的责任仅限于向私营机构和慈善机构的社会服务提供部分的、补充性的支持(Jaccoud等,2009年)。新宪法明确承认老年人和和残疾人享有获得最低收入的权利。目前,巴西的社会保障体系不仅包括基于缴款原则的社会保险,也包括基于公民权原则的社会救助。

引入社会救助养老金

巴西宪法获得批准之后进行了一段时间的法律和政策巩固,包括出台1993年的《有机社会救助法》,该法律在统一社会救助体系之下界定了政府机构在实施社会救助中的角色。1988年的巴西宪法在界定社会保险和社会救助时体现了传统的福利观点,将有能力工作的人和没有能力工作的人进行了区分,前者将通过缴费型社会保险获得社会救助,而后者则有资格获取社会救助。在选择实施社会救助的政策工具时,政策关注点是饱受贫困和剥夺之苦的老年人和残疾人。《有机社会救助法》促使持续福利提供(BPC)计划得以诸实施。BPC是一个覆盖极端贫困的老年人和残疾人的非缴费型养老金。在实践中,BPC计划是终生月度养老金计划(由军人统治者在20世纪70年代出台的,限制条件非常严格的终生月度养老金计划制度)的延伸。BPC计划从1996年开始实施,向以下人群每月转移支付一份最低工资(依据1988年宪法的规定):70岁及以上的老年人(在2003年降低至65岁)、残疾人。以及家庭人均收入低于最低工资的1/4的人群。按规定,每两年对领取社会养老金的资格进行一次评审。该计划由巴西社会发展部负责。

1988年的宪法也诞生了第二个类似的行动——农村社会福利计划。这里有必要简单回顾农村社会福利计划的制度路径。1988年宪法强调了解决巴西巨大城乡差异的必要性,试图通过向农业工人提供社会保障来解决这一问题。为此,巴西政府推出了农村社会福利计划,以书面形式将现有的社会保险计划覆盖范围扩大至从事农业的非正规工人,但推迟实施针对这些人群的缴费要求(Delgado和Cardoso,2000)。这是农业部门就业岗位的非正规性和不稳定性的正式承认。根据农村社会福利计划,能够证明曾经在采矿、农业或渔业从事非正式就业的,年满55岁的女性和年满60岁的男性将有资格每月领取一份相当于最低工资的养老金。该法规要求,向社会保险缴费10年的人才有资格申领这份养老金,但实施该法规的起始时间推延10年(至2005年),让非正规工人有机会、有动力开始缴纳社会保险。在实际操作中,缴费的要求从未被执行,因此该计划被称为“部分缴费”(Mesquita等,2010年)。农村社会福利计划可以追溯至1963年巴西政府设立的农业工人救济基金(FUNRURAL),为农业工人提供医疗保险和养老金(Lewis和Lloyd-Sherlock,2009)。该基金在1971年以农村优先(Pro-Rural)的名义重新启动。正如终生月度养老金计划一样,这一计划在具备资格的目标人口数量和转移支付水平上都非常有限。农村社会福利计划将拥有资格的群体扩大到所有农业工人,属于对私营部门工人的社会保险计划,因此由巴西劳动和社会保障部负责。

持续福利提供计划(BPC)和农村社会福利计划(PSR)有很多差异,例如领取年龄和资格等。农村社会福利计划是永久性权利,且限定在农业工人的范围内。但二者在支付水平、目标人群的社会经济地位,以及由国家税收提供资金等方面具有相似性。巴西的政策和研究界认为农村社会福利计划不属于社会救助的范畴,尽管两者有着相同的功能和资金筹措渠道。在下文的讨论中,“社会养老金”一词既包括非缴费型的持续福利提供(BPC),也包括“部分缴费型”的农村社会福利计划(PSR)。

从学校津贴计划到家庭补助金计划

巴西家庭补助金计划的起源则是学校津贴计划,即1995年在一些城市同时推出的,旨在应对危机对贫困家庭的负面影响的项目。从理论层面来看,这一计划源自围绕保障收入必要性的国内讨论,决策者和研究者越来越意识到贫困的多维性和长期性。

关于最低保障收入的讨论能够追溯到巴西劳工党首位当选参议员Eduardo Suplicy的长期呼吁。受到Milton Friedman负所得税建议的影响,参议员Suplicy在1991年提出一项法案以建议实施税收转移支付计划。该提案获得了巴西参议院的批准,但从未付诸实施。一位因贫困研究而久负盛名的学者兼巴西工人党党员Jose Marcio Camargo建议,倘若保障收入不能有助于贫困家庭改善生产力的话,就不大可能对巴西的长期顽固性贫困产生积极影响。因此,将转移支付与改善儿童教育状况挂钩就显得合情合理,并能够使保障收入的构想落实为政治行动(Melo,2007a,2007b)。

1988年巴西宪法并未改变该国的基本政治架构,但却极大地促进了分权。在巴西,城市是联邦实体,拥有相当大的实验空间。一些城市开始实验与子女教育挂钩的保障收入计划等干预措施。学校津贴计划从致力减贫的市政当局维权行动中脱颖而出。实验计划很快在其他城市推广。1997年,巴西联邦政府向各市提供财政激励以支持其实施学校津贴计划。2001年4月,学校津贴计划成为联邦计划,由巴西教育部负责。其他的联邦行动还包括杜绝童工计划(PETI)。该计划于1996年首次推出,最初在一些童工从事危险职业发生率较高的城市实施,向儿童家庭提供直接的现金转移支付,为儿童提供课后补习教育。该计划大举成功的原因之一即其补习教育(巴西审计法院,2003年)。

学校津贴计划和杜绝童工计划(PETI)的成功,特别是向贫困家庭提供直接现金转移支付的核心理念,刺激了在其他领域的类似政策行动。巴西卫生部在2001年9月推出了粮食救济金计划,以准妈妈和婴儿为瞄准对象,旨在降低营养不良率和婴儿死亡率。2003年,巴西矿业和能源部开始实施燃气救济补贴,用于补偿贫困家庭因燃气价格自由化所遭受的损失。青年代理人是另一项直接针对青少年的转移支付计划。2002年卢拉当选初期并未支持这一政策,他在竞选中强调将对抗饥饿作为优先事项(Hall,2006年)。他的零饥饿计划致力于普及一日三餐而非保障收入。卢拉执政期间设立了一个特别的部门——零饥饿部,并发起了一系列新的干预措施如新的家庭补贴、膳食计划、提供实物和现金转移支付等。由于众多专家、决策者和受益者的反对,该政策很快就不得不进行调整。卢拉总统随后宣布实施家庭补助金计划,为1100万个极端贫困家庭提供转移支付,并将所有补贴计划整合进来。于是一个名为巴西社会发展和零饥饿部的新部门成立,负责管理该计划。2003年,整合开始启动,家庭补助金计划诞生。

因此,虽然1988年的巴西宪法确定了基于公民权的社会救助原则,促使巴西出台了针对老年人和残疾人的收入保障机制,但是市政当局维权行动促成了学校津贴计划和其他直接转移支付计划的诞生,这些补贴计划在随后被整合入家庭补助金计划。表1总结了巴西社会救助体系的主要构成,其中也包括农村社会福利计划(PSR)。显而易见,社会救助的建立从来不能一蹴而就,它既是一个政治过程又是一个认识论过程,包括两个独立的组成部分,一个侧重于“弱势群体”,另一个则关注长期贫困人群。接下来的两节将分别介绍二者的变化过程。

表1 巴西社会救助的主要项目

|

|

农村社会福利 |

社会救助型养老金 |

家庭补助金 |

|

目标人群 |

缺乏缴纳能力的农村非正式就业工人 |

极端贫困家庭中的老年人和残疾人 |

极端贫困家庭 |

|

资格 |

在糊口农业、渔业、矿业中长期从事(>15年)非正式就业的少地劳动者 |

人均收入≤最低工资的1/4的家庭中≥65岁的老年人 |

人均月收入≤40美元的家庭 人均月收入≤83美元的有子女家庭 |

|

月收益 |

老年人养老金额度为最低318美元 |

最低318美元 |

基本转移额度40美元,每个0-15岁子女(最多5个)18美元,每个16-17岁子女(最多2个)22美元;人均收入>40美元却≤80美元的家庭仅获得子女转移支付 |

|

覆盖人口 |

780万 |

310万 |

1230万 |

|

占GDP比例 |

1.4(%) |

0.6(%) |

0.4(%) |

|

负责部门 |

一般性社会保障部门 社会保障部 |

社会发展部 社会保障部 |

社会发展部 联邦储备银行 |

注:根据2010年PPI计算,1美元=1.713雷亚尔。

瞄准弱势群体:BPC和PSR

持续福利提供(BPC)和农村社会福利计划(PSR)已经扩大了对巴西城市和乡村地区老年人家庭的覆盖。其中,持续福利提供已覆盖巴西全国。该计划重点关注65岁或以上的老年人,或人均收入为最低工资的1/4及以下的残疾人家庭。而农村社会福利计划(PSR)则针对缴费能力较低的,从事农业、矿业和渔业的工人。最初,农村社会福利计划对居住地并没有要求,纯粹考虑经济活动本身。最近的法规加强了对农村居住地的要求,并将其作为必要条件,并将农村工人的福利与城镇工人一体化,包括养老金、残疾补贴、遗属津贴以及生育补贴、工伤事故和疾病补贴等,获得养老金的年龄要求是男性60岁以上、妇女55岁以上。

社会养老金与社会保险共同提高了老年人口获得转移支付的比例。2008年,巴西65岁或以上的老年人口有86.2%获得了转移支付,大大超过了劳动人口中社会保险的覆盖比例(约为65.9%)。在拉丁美洲国家中,巴西是老年人口养老金覆盖率最高的国家之一(Gasparini等,2007年)。

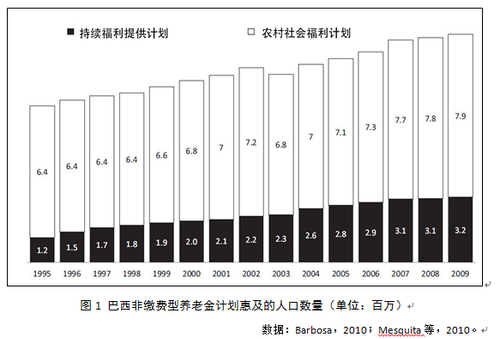

图1提供了巴西这两个社会养老金计划的系列数据。两个计划共惠及受益者超过1000万,接近家庭补助金计划的覆盖范围。可见,这两个计划是巴西社会救助体系的重要组成部分。数据显示,持续福利提供计划(BPC)和农村社会福利计划(PSR)惠及的人口数量呈现稳定增长趋势。BPC计划于1996年首次实施,以取代旧的终生月度养老金计划,因此1995年的数据表明后者的覆盖人群约为120万。终生月度养老金计划自1996年之后没有增加新的受益者,因此随后几年受益人数增长率反映了BPC计划的扩展。2008年,BPC仅仅拥有270多万受益者,其中老年人和残疾人的数量几乎持平,而终生月度养老金计划的受益者已不足40万。农村社会福利计划(PSR)计划于1992年出台,其覆盖人数从1992年的410万迅速飙升至1994年的600万,主要原因是该计划将目标人群扩大至所有符合资格的农业工人,而不仅仅是其前身农村优先计划所瞄准的家庭户主。2009年,农村社会福利计划惠及530万老年人和40万残疾人,还提供生殖、疾病和其他种类的福利金。

这两个计划都以最低工资水平作为起付点。当个体符合资格时,转移支付就成为其权利之一。巴西宪法对此进行了规定,表明这项权利不因预算限制而左右。持续福利提供计划(BPC)由巴西联邦政府提供资金,而农村社会福利计划(PSR)的资金来源则更复杂,也并不透明。在PSR计划之前,养老金计划(FUNRURAL和农村优先计划)名义上的资金来源是农产品商业化带来的税收(缴费)。其背后的理念是农村工人的非正规使政府难以对他们的收入进行征税,因此转而将农业销售税作为税基。这种筹资模式从未获得足以支撑福利金运作的充足资金。按照规定,目前的农村社会福利计划(PSR)的部分资金来自于2.1%的农产品商业化税,加上按同一税基向雇主征缴的2.6%的附加税。然而在实践中,税收所得仅占PSR福利金的12%左右。就其筹资和运作而言,PSR属于社会保险计划中由税收支持的社会救助计划。

这就引发了社会养老金计划和缴费型养老金计划之间的联系问题。在拓展这两个社会养老金计划的迫切需求面前,1988年宪法无疑是至关重要的。1988年宪法有助于应对来自工会、雇主和社会保险机构对社会救助的强烈反对,他们担心拓展社会救助将影响工人缴纳社会保险费用的积极性。不幸的是,大多数社会保险缴费者只能勉强在退休时获得最低额度养老金,即与持续福利支付计划(BPC)转移支付金额相同的最低工资。在理论上,对缴费积极性的担忧有一定的合理性(Bonturi,2002);但在实践中,在社会养老金覆盖人口增加的同时,缴纳社会保险的劳动力的比例并没有降低。更重要的是,从社会保障和减贫的视角看,核心问题不在于税收支持的社会救助计划,而在于缴费型养老金计划的局限性,在劳动力市场自由化的背景下更是如此(Ferreira和Robalino,2010;Levy,2008)。

这两个非缴费型养老金计划在减贫方面卓有成效(Barrientos,2008)。Barbosa(2010)认为2008年巴西农村贫困人口的比例估计为53.5%,而农村极端贫困人口的比例估计为26.1%。即便剔除农村社会福利计划(PSR)转移支付的贡献和重复计算,这两个比例可能会高达68.1%和41.3%。PSR的转移支付使400万巴西农村人口脱贫,410万巴西农村人口脱离极端贫困。在贫富差距方面,影响可能更为显著。BPC计划也对贫困群体产生了巨大的影响(参见F.V.Soares等,2006年)。由于转移支付由家庭成员共享,刺激了农村地区的经济活动,巴西非缴费型养老金对贫困的影响进一步加强(Delgado和Cardoso,2000)。

应对极端贫困和持续贫困:BFP

家庭补助金计划于2003年出台,其目标是整合几个直接转移支付计划,包括学校津贴计划、粮食救济金计划、膳食计划、燃气救济补贴和杜绝童工计划等。家庭补助金计划由巴西社会保障部下属的国家公民收入秘书处(SENARC)负责管理。建立家庭补助金计划就需要与提供这些计划的政府机构进行协调和磋商。杜绝童工计划于2005年加入,最后一个整合进家庭补助金计划。巴西联邦储蓄银行是一家国有储蓄银行,负责维护联邦政府社会计划登记处并拨付转移支付资金。各地市负责地方层面的实施。

受益者的选择十分复杂。巴西联邦政府基于家庭调查数据所反映的贫困状况向各市分配额度。各市根据贫困家庭的分布(有时以贫困分布图确定)向潜在的受益人发放家庭补助金计划信息。这些潜在的受益人家庭随后在联邦政府社会计划登记处登记注册并填写标准调查问卷。各市有意愿为这些潜在的受益家庭提供机会,因此会与当地政府机构和组织一起努力。注册工作多在学校、诊所等地展开。注册信息将上报至巴西联邦政府,通过中值检验决定申请者的资格。联邦政府最后会通知各市最终名单。

一旦进入家庭补助金计划,受益家庭就能得到每月一次的转移支付。转移支付金额因家庭收入和家庭结构而异。人均月收入不足70雷亚尔的家庭有资格获得固定的家庭补贴70雷亚尔,每个(最多5个)15岁以下的子女额外补助32雷亚尔,每个(最多2个)16岁至17岁的青少年可获得青少年额外补助38雷亚尔。因此,极端贫困家庭可领取的福利金最高为242雷亚尔。而人均收入在71雷亚尔到140雷亚尔之间的家庭有资格获得子女补贴和青少年补贴,但不能领取家庭补贴,因此能够获得的最高额度为172雷亚尔。同期,2011年4月巴西的最低工资为545雷亚尔。

家庭补助金计划的附加条件包括学校教育、医疗卫生和社会服务等。参与该计划的家庭承诺确保年龄在15岁以下的子女上学出勤比例达到85%,而年龄在16至17岁的青少年上学则要达到75%。医疗卫生要求则包括参与所有防疫、7岁以下子女的儿童成长监测、孕妇产前监测和哺乳期母亲监测等。可能沦为童工的儿童和青少年还要参加社会矫正教育,这是杜绝童工计划(PETI)的要求之一,在家庭补助金计划中得以保留。这些附加条件具有诊断功能:一旦受益家庭未能遵守这些条件,监管机构将考虑是否进行额外的干预;当受益家庭不能兑现承诺,监管机构可能会暂停支付甚至将其从计划中剔除。若受益家庭在暂停领取一次补贴后有所改正,监管机构可能会进行补发。比较而言,家庭补助金计划的诸多条件被称为“软条件”(Cecchini和Martínez,2011)。

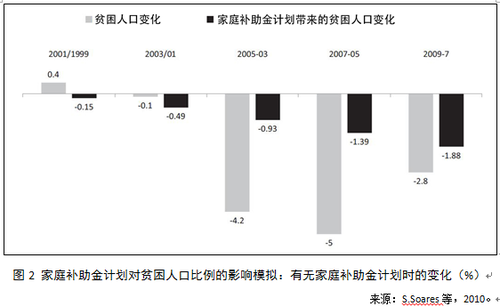

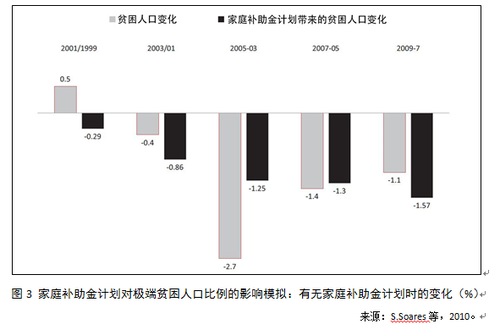

出人意料的是,评估家庭补助金计划对贫困群体影响的研究并不多。其中部分原因在于,要在巴西家庭调查数据中甄别社会项目的受益人存在一定的难度。另一个原因则在于巴西经济的改善和社会政策的扩张,很难将扶贫政策家庭补助金计划的影响与其他因素分割开来。S.Soares等(2010年)建立了一种方法,以识别家庭调查数据中的家庭补助金计划受益人,并预测在有无家庭补助金计划的情况下贫困人口和极端贫困人口的规模。但他们的方法并未考虑转移支付所引起的行为变化。此外,其方法关注总人数测量,然而转移支付的最大影响可能表现在贫困距上。尽管如此,他们通过计算认为在没有家庭补助金计划的情况下,贫困人口占巴西总人口中的比例将会高得多。他们强调,家庭补助金计划对过去10年间巴西贫困人口的显著减少做出了贡献。图2和图3展示了家庭补助金计划对贫困人口和极端贫困人口的影响,可见对极端贫困人口的影响显著于对贫困人口的整体影响。2008年的金融危机证明了社会救助体系的价值,尤其是减贫的速度并没有放缓。因此,家庭补助金计划的目标群体进一步扩大。

巴西社会救助的未来

上文回顾了巴西社会救助体系中两个组成部分的演变,下一节将界定和讨论决定社会救助未来发展的四个关键问题:社会救助在社会保障体系中的角色、制度化、政府补贴的再次权衡以及政治反馈。

存在主义问题:基本收入、普惠式社会保险还是社会救助?

通过上文的讨论可以认为,在作用和范围方面,社会救助的发展至少受到三种不同观点的影响:保护弱势群体(BPC)、普惠式社会保险(PSR)和保障最低收入(家庭补助金计划)。理解社会救助和社会保障未来的关键就在于这些不同观点的相互影响。

1988年宪法倡导了这样一个原则,即政府有责任确保所有公民获得最低收入,不管他们缴纳社会保险的能力如何。这为巴西在随后20多年中扩展社会救助奠定了基础。持续福利提供计划(BPC)已经使无法工作的人、老年人和残疾人能够享受社会保障权利,而农村社会福利计划(PSR)则惠及了农村地区的非正式就业工人。农村社会福利计划最初设计为通过暂停缴纳要求而让城乡工人能够平等地享受社会保障,但随着时间的推移,这一临时规定被固定下来。农村社会福利计划的主要目标在于通过关注农村劳动就业的特殊性来普及社会保险。

家庭补助金计划的起源是保障最低收入计划,随后又加入了学校教育和医疗卫生方面干预。该计划后来的发展似乎偏离了保障最低收入的初衷。家庭补助金计划的前身是1997年出台的联邦教育最低收入保障计划(PGRM)。2001年该计划更名为助学金计划。同年,巴西议会通过了一项法案,旨在建立无附加条件的基本收入计划。保障最低收入计划和家庭补助金计划之间有一些相通之处,但家庭补助金计划和无附加条件基本收入计划则截然不同(Britto和Soares,2010)。

在巴西近来的社会政策讨论中,无论是回顾1988年宪法颁布以来巴西社会救助20年发展历程(社会政策委员会,2009),还是评估家庭补助金计划的未来(de Castro和Modesto,2010a;2010b),这些存在主义的问题从未深入问题的实质。Jaccoud等(2010)将在BPC或PSR实施中“试图立即或渐进地建立起特定的保障”的权利路径与巴西政府在家庭补助金计划的资格门槛审慎态度进行了对比,认为社会救助要想全面实现以权利为基础的议程,仍然任重而道远。基本收入计划的支持者认为家庭补助金计划可能会存在瞄准偏离、条件过多以及导致懒惰等问题,而无附加条件的、普惠式的转移支付将会使这些负面效应最小化。Sposati(2010)探讨了通过放缓对以儿童为目标的转移支付的统一和整合的诸多益处。

在回顾家庭补助金计划的变化及巴西议会的立法举措之后,Britto和Soares(2010)认为家庭补助金计划正远离保障基本收入的初衷,而该计划的“混合”特性有利于其赢得政治支持。

在深入讨论这些路径之前,有必要对作为公民权利的基本收入计划和瞄准贫困的缓减和预防的社会救助进行区分。基本收入的支持者希望通过财政转移来承认全体公民的受益者地位。这就意味着需要提供所需的资源以确保全面而积极的政治参与。如果将基本收入设定为贫困线或高于贫困线,也能够减少收入贫困,但受益的程度却无从预计。而社会救助关注减少和预防贫困。全面的政治参与是减贫战略的重要组成部分,有证据表明设计良好的转移支付计划有利于改善社会的包容性。拉丁美洲反贫困计划的一个主要教训就是:虽然收入转移支付十分重要,但仍不足以消除延续几代人的长期贫困。承认两者存在共同之处并不能改变在根本观点上的巨大差异。

存在主义者将得出什么结论呢?有趣的是,农村社会福利计划(PSR)通常不会被看作是一种社会救助工具,却成功地使焦点远离了普惠式的社会保险。影响到这一项目的经济变化包括劳动力市场的自由化、社会保险基金的长期赤字以及出口导向的经济增长战略等。社会救助不再是社会保险的潜在竞争对手,当然二者的联系与整合是否会发生仍不甚明朗。与此同时,基于生命历程风险的弱势群体研究路径也亟需适应经济社会转型和全球化的浪潮。弱势群体研究路径是否适用于当前的社会风险类型值得存疑。显而易见的是,强调家庭和人类发展的家庭补助金计划有可能终结当前的存在主义辩论。家庭补助金计划成为共识的又一例证在于2010年巴西总统大选中4位候选人无一例外地给予了支持。

整合、制度化与协调

巴西家庭补助金计划在很大程度上代表了几个独立行动的整合,这种整合在横向和纵向两个维度同时发生。横向整合包括一些提供直接转移支付的联邦计划:学校津贴计划、杜绝童工计划、粮食救济金计划、膳食补贴、燃气救济补贴和青年代理人计划等。这些行动在1995-2003年期间由巴西的不同政府部门实施,都将直接转移支付作为应对贫困和脆弱性的手段(Faría,2002)。纵向整合涉及各市和庄园层面的许多行动和实验。重要的是,纵向整合并不反对地市层面的实验,它们是巴西社会救助的根源。

制度化也非常重要,但未来的走向却更为复杂。巴西宪法承认持续福利提供计划(BPC)和农村社会福利计划(PSR),体现了以权利为基础的观点。这也是与家庭补助金计划相比,这些计划具有更强的制度基础的原因。非缴费型养老金的制度基础薄弱,因此难以进行改革。这些计划在减贫方面卓有成效,但其原因在于规划设计和目标定位,而不在于其自身实施。向贫困城乡地区的老年人提供现金转移支付能够促进减贫,是因为这些转移支付在家庭内部得以共享,消减了经济转型对贫困家庭的冲击,并刺激了因人口持续减少而日益萧条的农村经济活动(Barrientos,2008)。相比之下,家庭补助金计划的制度化程度较低,巴西政府在调整该计划的许多方面拥有很大的自由裁量权。因此,在保障可实施的社会救助门槛条件、促使社会救助回应政治偏好以及适应经济社会条件等三个方面需求之间必然要进行取舍(Sposati,2010)。

对各个减贫计划进行协调的需求也得到了越来越多的重视,在应对社会排斥时更是如此(Barrientos,2010)。本文的讨论在很大程度上关注社会计划,但政策也同样重要。建立制度化的政策框架以协调社会服务和转移支付方面,《统一的社会救助体系》向前迈出了重要的一步(Jaccoud等,2009)。根据这一倡议,基本社会保障计划通过巴西社会救助中介中心(CRAS)提供预防贫困的社会服务,而更复杂的问题则由特别社会保障计划负责。对家庭补助金计划退出路径的关注也催生了巴西消除极端贫困倡议,旨在增强经济包容性和激活家庭补助金计划相关的劳动力就业政策(de Barros等,2011)。总而言之,随着家庭补助金计划范围的持续扩大和实施状况的不断改善,社会救助的制度化及其有效性将会不断提高。

重新配置社会保障领域的政府补贴

扩大社会救助体系在巴西得以成为可能,部分受益于税收占GDP的比重的显著上升。目前,巴西的这一比率已经可与一些经济合作与发展组织(OECD)国家相媲美。更重要的是,社会救助的发展表明巴西政府努力将财政补贴从社会保险转向社会救助以调整财政支出。这一备受欢迎的举措表明巴西政府已经承担起了减贫的重任。在拉丁美洲,社会保险部门所得到的政府补贴规模巨大(虽然略有缩小趋势),但受益者主要是较为富裕的那部分人(Skoufias等,2010)。巴西也并不例外。因此,对不同的社会保障措施所得到的财政补贴进行调整和平衡将会带来社会福祉的改善。

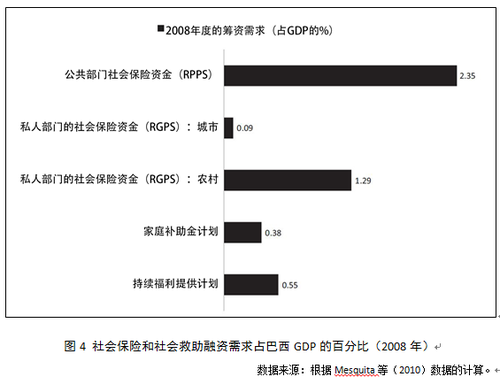

尽管社会救助的兴起促进了财政资金的调整,但不平衡现象依然非常严重。图4所示为2008年巴西社会救助的筹资需求,即社会保障所需的政府补贴规模。如该图所示,对公共部门社会保险基金的政府补贴与社会救助领域的政府补贴总和大体相当。而去除社会保险基金中针对农村的部分,私人部门社会保险基金获得的政府补贴微乎其微。农村社会福利计划(PSR)的资金几乎全部来自政府税收。该图也表明对非缴费型养老金和家庭补助金计划所获得的政府补贴进行调整的需求,考虑到其庞大的目标群体时,这一需求显得更为迫切。

有关社会保障转移支付的分配效应的研究表明,社会救助转移支付能够有效地影响分配,而社会保险转移支付则不然(de Barros等,2007;S.Soares等,2010)。这些研究也表明,家庭补助金计划和社会救助转移支付可能也贡献于近年来巴西贫富差距的缩小。对于社会救助的前景而言,这无疑是一个好消息。但这些研究仅仅关注转移支付对收入分配的影响,而没有考虑税收因素,因此我们应该保持谨慎乐观态度。要分析社会救助转移支付对收入分配的全面影响,有必要考虑社会救助的目标人群对政府收入的贡献。从理论上讲,如果社会救助转移支付金额与政府从贫困家庭征缴的税收规模相当,则税收转移模式将不会通过再分配影响贫困家庭的收入。关于巴西税收转移的研究表明,税收和转移支付对收入分配的影响在总体上相互抵消(Immervoll等,2006;Silveira,2008)。

政治回应的作用?

巴西社会救助的扩展是否已经影响到政治进程和政治制度?倘若如此,潜在的政治回应将如何影响社会救助的未来变化?这一点对于社会救助而言至关重要。Pierson(1993)率先指出政策能够影响政治进程及政治制度,这也是Esping-Andersen(1999)提出的福利制度概念化的核心。在后者的报告中,福利制度产生的分层效应强化了在相同制度下的路径依赖。在拉丁美洲,社会救助几乎总是会导致庇护主义。Hall(2008)担心家庭补助金计划也同样如此。社会救助在一定程度上能够滋生庇护主义,例如受益者和政客之间的特殊交易,政治回应加强了社会救助的自由裁量权并导致其进一步碎片化等等。不仅对家庭补助金计划抱有这样的疑虑,农村社会福利计划(PSR)推出后也引发了类似的担忧(特别是获得资格所需的非正式工作证明文件可以通过非正式工人协会或宗教组织来证明),然而目前很少有证据表明这种现象的广泛存在。持续福利提供计划(BPC)的受益者登记以规则为导向,并进行定期的审查,使政治操纵难以实施。

就本文的写作目标而言,一个更有趣的问题是社会救助体系的各个组成部分对选举所产生的大规模效应。巴西前总统卢拉在2006的成功连任促使越来越多的文献试图寻找家庭补助金计划对大选的影响。Hunter和Power(2007)认为家庭补助金计划为低收入群体提供了经济来源,因而为卢拉在这一群体中赢得了日益高涨的支持。Zucco(2008)根据2006年巴西大选前后市级层面的数据认为,家庭补助金计划为卢拉在东北部地区带来了大量有力的支持者,而这一地区正是该计划对贫困和经济影响最为显著的地区。Fried(2012)通过类似的数据分析认为,在家庭补助金计划的分配和工党的核心成员以及联邦城市治理之间不存在正相关,从而抑制了对家庭补助金计划的指责。Bohn(2011)分析了态度调查数据并得出结论称,卢拉在1998年至2002年期间的支持率变化与家庭补助金计划实施之前的变动趋势一致。有趣的是,她发现直到2006年巴西大选前,老年人对卢拉的支持状况都不尽人意,表明社会养老金对政治影响十分有限。她的主要结论是:社会救助尤其是家庭补助金计划的确能够影响政治,但大多是对成功实现减贫,并通过收入再分配使减贫成为一个“强势的短期战略”的政治家的正向支持(Zucco,2008)。如Esping-Andersen所述,有效的社会救助能够影响政治,从而加强自身的制度基础。

结论

本文对巴西社会救助的扩展进行了分析。在结尾部分,有必要再次回顾引言中提到的两个问题。首先,巴西是如何实现这一成就的?1988年宪法发挥了至关重要的作用,基于公民身份原则将社会救助确定为一个独特的政策维度,并将减贫纳入政府的职责。由此建立的社会契约为社会救助开辟了政策空间。随着持续福利提供计划(BPC)和农村社会福利计划(PSR)的出台,老年人和残疾人的贫困问题得到了直接关注。市政当局维权行动促进了直接转移支付的再次扩张,从学校津贴计划扩展至家庭补助金计划。目前,巴西的社会救助计划共惠及2000多万个家庭,为减少贫困和极端贫困做出了重大贡献,也贡献于缩小收入差距。巴西社会救助的发展并非一帆风顺,也走过一些弯路,如几个计划针对同样的目标人群以及政策失效等。社会救助的两个组成部分虽然定位不同,却拥有共同的立场,即通过保障最低收入对抗贫困和脆弱性。也许巴西社会救助兴起最重要的原因即是贫困和减贫问题被置于政治议程的首位。

其次,巴西将去向何方?持续福利提供计划(BPC)的实施和促进学校津贴计划的市政当局维权行动已有15年的历史,但社会救助在很多重要领域依然不完善。本文讨论了可能影响社会救助未来的几个问题。不同的群体将社会救助的扩展视作保障最低收入、扩大社会保险或为弱势群体提供社会保障。这些存在主义的问题未触及政策讨论的核心,将会影响社会救助的未来,但不大可能对其制度化形成威胁。社会救助提供基于公民身份的最低收入保障这一目标可能会继续加强。社会救助体系正在经历整合和扩张,在相互协调和促进就业、增强经济的包容性方面更是如此。因此,社会救助将会对减贫和促进社会包容做出贡献。政府补贴在社会保险领域和社会救助领域的平衡可能依然只是一个渐进的过程。最后,政治回应将会在短期和中期内继续加强对社会救助的支持。通过讨论这些问题,我们认为巴西的社会救助制度正在为消除贫困的目标发挥着至关重要的作用。

资料来源:Development和Change

·减贫报告·

2030年贫困、灾害和极端气候的地理分布

Andrew Shepherd,Tom Mitchell等

导读

极端天气与气候变化可能会引发更多灾害。这些灾害,特别是旱灾,可能会毁掉当前的减贫成就。

灾害风险管理应该成为减贫的重要工具,同时关注拯救生命与保护生计。

后2015发展目标需要增加有关灾害和气候变化方面的目标。

到2030年,气候变化和“自然”灾害将会危及全球范围内的减贫努力。随着温度升高,许多最贫困、最脆弱的人群将会面临着更频繁、更严峻的干旱、降雨、洪水和热浪等的侵袭,这些威胁不仅会影响人们的生命和生计,也会使近几十年来的减贫成就付之东流。气候变化和自然灾害的影响不容忽视,因此联合国秘书长的高级别小组(HLP)和后2015发展目标已经将后2015年代的减贫目标之一设定为:通过构建应对气候变化的弹性,减少因灾害死亡的人数。

我们已经十分了解灾害的自然分布,熟悉贫困在全球范围内的分布,也知道气候变化会影响许多地区的高温、降雨和干旱状况。然而这些因素在2030年(即下一个发展目标的时间节点)的世界将会如何相互影响?未来20年灾害和气候变化将会对我们的减贫行动造成多大威胁呢?

本报告将关注灾害与贫困的相互关系。我们认为:如果不采取切实的行动,到2030年将有49个国家的3.25亿极端贫困人口面临着自然灾害和极端气候的威胁。本报告绘制了这些最贫困的人口的居住区域以及可能面临的极端天气和地震的类型,分析了影响人群及其原因。当然这些影响是个动态的过程,影响因素包括威胁类型的变化、受影响的国家分布以及灾害风险管理(DRM)所发挥的作用等。

本报告认为,如果国际社会试图在2030年之前采取切实的减贫行动,就需要回应本报告提出的问题,并将灾害风险管理(DRM)置于减贫行动的核心。否则,减贫可能只是纸上谈兵。

灾害和贫困的关系

在预测了气候、灾害和贫困之后,本报告认为:如果我们采取一成不变的减贫策略,目前的贫困状况将延续至2030年。即使不考虑地震和海啸的影响,干旱、高温和洪水也将在2030年产生45个国家的1.76亿至3.19亿极端贫困人口。干旱和洪水的发生率很高,对长期贫困的影响十分显著。

发生在贫困地区的自然灾害则会带来更大的灾难,使更多的人口因失去生计资产和谋生手段而陷入贫困。他们将会失去市场、资本、资产和保险等能够帮助他们应对灾害并重建生计的条件。如果居住在偏远的农村地区,他们还会面临着气候脆弱性的威胁以及有限的社会安全网、有限的土地、有限的工作机会等等。

有效的灾害风险管理能够减轻灾害对贫困人口的影响,自然灾害造成的不同影响已经证明了这一点。2010年海地地震中有11%的人口丧生,而智利地震中仅有0.1%的人口丧失。2008年的纳尔吉斯热带风暴在缅甸带走了13.8万人的生命,而大约同等强度的古斯塔夫热带风暴在加勒比地区和美国则仅仅造成153人丧生。可见,大量贫困人口集中居住的国家,特别是撒哈拉以南非洲国家和南亚国家由于缺乏管理灾害风险和应对气候变化的能力,遭受自然灾害袭击的影响会更大。因此,维持现状将导致数以百万计的贫困人口在日益加剧的自然灾害面前缺乏应有的保障。

在这些易受自然灾害侵袭的国家中,每个人在2030年时面临的威胁程度都可能会更高。因此,除非立即作出改变,否则到2030年将有1.18亿的撒哈拉以南非洲国家的极端贫困人口面临干旱、洪水和极端高温的威胁,其中最脆弱的国家包括:乍得400万到500万,中非300万,民主刚果2000万到3000万,埃塞俄比亚1200万到2200万,利比里亚100万到200万,尼日利亚1400万到2200万,乌干达300万到600万。

通过分析所有的数据,本报告得出了以下几个基本发现:

到2030年,11个国家将拥有最大规模的贫困人口,面临最高程度的灾害威胁,以及最低能力的应对措施,即孟加拉、民主刚果、埃塞俄比亚、肯尼亚、马达加斯加、尼泊尔、尼日利亚、巴基斯坦、南苏丹、苏丹和乌干达。

10个国家将拥有最高比例的贫困人口,也同样面临最高程度的灾害威胁,以及最低能力的应对措施,即贝宁、中非、乍得、冈比亚、几内亚比绍、海地、利比里亚、马里、朝鲜和津巴布韦。

尼日尔、索马里和也门也符合上述特征,但他们面临的自然灾害威胁相对较低,仅有干旱现象比较严重。他们的贫困程度也很高,灾害风险管理能力也很弱。

阿富汗、喀麦隆、缅甸和巴布亚新几内亚的灾害程度很高,但贫困程度相对较低(仍有10%的人口处于贫困,100万人居住在每天1.25美元的贫困线以下),他们的灾害风险管理能力也十分有限。虽然本文并不关注冲突、脆弱性、灾害和极端气候之间的关系,但今天的脆弱国家与2030年面临贫困和灾害威胁的国家的重合程度仍然不容忽视。

印度的现象比较特殊。到2030年,印度的贫困人口数量将最高,将会面临许多严峻的灾害威胁,也还没有管理灾害风险的核心能力。考虑到其国土面积,印度可以被视为由一些独立的次国家实体的集合,其中一些邦面临的挑战要大一些,例如阿萨姆邦、中央邦、奥利萨邦、北方邦和西孟加拉邦。

上面的列表有助于国际社会加强灾害风险管理减贫系统并将其应用于减贫实践的努力,从而更好地进行瞄准以对抗贫困。

灾害对减贫的威胁

通过对埃塞俄比亚农村地区和印度安得拉邦的数据分析,表明干旱的影响甚至超出了疾病和嫁妆。而传统文献通常认为疾病才是导致贫困的最主要因素。当然,这里的数据来自于两个干旱频发的地区,需要进一步的研究加以佐证。在国家内部,灾害对贫困的影响也会有所不同,城乡之间的差异尤其巨大。在农村地区,灾害的影响尤为严重,甚至使当地人口完全丧失脱贫的希望。

本报告也通过埃塞俄比亚和印度安得拉邦的数据试图确定收入阈值——收入低于这一阈值的话,灾害将直接导致贫困。初步研究确定了几个可能的阈值(也表明阈值可能因不同情境而不同),但进一步研究则发现随着家庭财富的增加,陷入贫困的可能性就越小,单一的收入阈值并不存在。未来的研究可以在这一领域进一步努力。如果能够确定这样的阈值,将会有助于对减贫和灾害风险管理进行规划。

趋势分析表明贫困将集中在某些特定的地区,特别是农村地区和边缘地区。然而,通过对埃塞俄比亚、海地、马达加斯加、尼泊尔和巴基斯坦等5个国家的贫困、灾害和灾害风险管理的分析,发现灾害风险管理政策和灾害风险管理体系很少关注贫困问题,也很少瞄准灾害易发地区。其原因可能是灾害风险管理的规划可能旨在保护昂贵的资产和拯救生命,而非保护人们的生计。因此,我们需要进行风险建模和制图,以结合灾害风险管理和减贫两个方面的努力,来实现其本来目标。

气候变化将如何影响2030年的灾害

气候模型表明一些水文气象相关的灾害分布将在短期内得以改变,甚至有可能在2030年就会改变。例如,通过干旱程度在20世纪末和21世纪中期的变化指标,可见中南美洲、南欧、东亚和东南亚以及非洲南部的大部分地区都将面临更高的干旱侵袭的可能性。对于在2030年贫困程度较高的国家和地区而言,例如民主刚果或印度北部等干旱程度将会加强的地区,这一趋势的变化意味着贫困率的持续升高。未来20年中,气候变化将改变灾害的地理分布,而今天的灾害类型有助于我们预测2030年的未来。

建议

本文认为,后2015发展目标必须正视灾害和气候变化对全球减贫目标和到2030年时消除极端贫困的愿景的威胁。当前的千年发展目标对导致贫困的风险的关注远远不够,我们需要认识到风险和灾害的影响,从而进行目标调整。减贫努力不仅要关注今天的贫困人口,更要帮助人们脱离极端贫困,减少未来可能致贫的威胁。也就是说,我们需要应对风险,也对抗灾害。如果“没有极端贫困的世界”的承诺不是一句空话,那么这些目标的实现就将至关重要。

我们建议减贫的目标要加入一些如自然灾害等致贫因素,并促使这些因素成为国际社会和国家层面消除贫困的衡量标准之一。相应地,后2015时代的减贫框架不仅应该监测每天1.25美元的贫困线,更应关注更高的贫困线,例如每天4美元,超过这一收入水平时,因风险致贫的可能性将大大降低。确定这样的收入阈值是未来的研究的方向。

在以减贫为核心的发展话语中,国际社会应对灾害风险的努力应该关注风险发生贫困高、灾害致贫率高的国家,并瞄准特定的次国家层面。灾害风险管理不仅要拯救生命,也要保护生计,给予社会保障和资产构建与早期预警同等的重视。灾害弹性构建也应贡献于减贫,不仅构建应对灾害的资产,也动员人们参与长期的生计项目。除了政治承诺之外,国际社会应该对灾害风险管理进行更多的持续投入,直到各国收入及其人口能够通过社会保障有效应对灾害为止。然而,这一领域目前的投入明显不足,在每100美元的官方发展援助中,仅有40美分用于应对灾害。而在应对灾害领域,每10美元中有9美元用于救灾。在过去20年间,本报告中提到的国家(即到2030年将面临最大的灾害致贫风险的国家)每年获得的灾害预防援助平均值仅为200万美元。这一现状需要立即改变,在构建灾害弹性和消除减贫方面都呼吁更多的投入。

关于本报告

本报告分为6章。第一章介绍了灾害、贫困和剥夺之间的相互关系。第二章绘制了2030年的世界贫困地理分布。第三章预测了2030年的“自然”灾害地理分布。第四章分析了面临最高风险的国家减少灾害和应对灾害的能力。第五章将2030年的贫困和风险相结合,在今天的灾害风险管理条件和适应能力下对各国的可能趋势进行了预测。第六章总结了未来国际协议和发展合作可能的政策回应,以及未来研究所应关注的重点国家。

来源:英国海外发展研究所

·减贫进展·

世界银行“共享繁荣”的目标分析

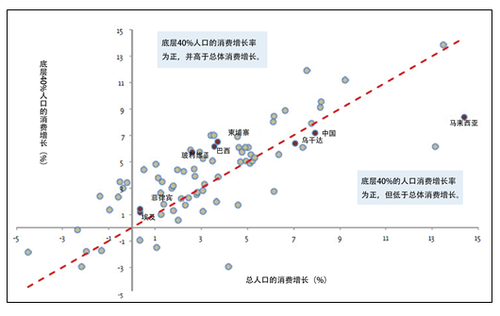

世界银行近期在“关注不平等”简报中称:“为了实现消除全球贫困的目标,我们采取了新的措施:消除极端贫困,推动‘共享繁荣’”。其中,“消除极端贫困”被定义为“到2030年将全球生活在每天1.25美元贫困线以下的人口比例降低到3%以下”,而“推动共享繁荣”则被定义为“促进各国底层40%人口的收入增长”。

这一“促进底层40%人口收入增长”的关注点与传统的关注人均GDP增长的路径截然不同。GDP增长速度有助于测量一个社会的经济成就,却无法预知经济增长在社会内部的分配状况:一个国家在实现飞速平均增长的同时,贫困人口的收入则完全有可能处于停滞。

这些目标反映了世界银行改善最贫困人口生活水平的努力。从实现平等的角度来看,即使最富裕的国家,极端贫困人口或贫困人口数量很少的国家,也包括在其中。最近,世界银行的一些经济学家正在讨论共享繁荣与增长、不平等以及机会不平等之间的关系,也列举了实现贡献繁荣的一些可能路径。

“共享繁荣”与“整体繁荣”有何不同?

在底层40%人口的收入增长和家庭平均收入增长之间存在着显著的正相关。然而,如果不平等程度很高或呈现加剧的趋势,加上弱势群体能够获得的机会有限,平均收入的增长就不会惠及底层人口。因此,共享繁荣就不仅仅是对经济成就中的某一部分进行再分配。经济增长必须持续地使底层人口的收入尽可能地提高。同时,共享繁荣还要求经济增长实现代际可持续,包括环境、社会包容和财政谨慎等。

共享繁荣目标与减贫目标如何联系?

在许多国家,底层40%的人口都生活在贫困线之下,因此提高他们的收入就意味着贫困率的降低。我们通过来自79个国家的数据得出以下三个主要结论:

首先,底层40%人口收入的增长与减贫的相关性基于两个常用的贫困线:极端贫困线(每人每天1.25美元)和中度贫困线(每人每天2.50美元)。

其次,中度贫困线下计算的相关系数更高,表明底层40%的人口与每人每天2.50美元的贫困线更为贴近,这一贫困线通常应用于中等收入国家。

最后,无论使用哪一个贫困线,相关性都不太显著(分别为-0.28和-0.44),表明共享繁荣的测量与绝对贫困的测量有所不同。在消除极端贫困和推动共享繁荣之间的相关性较弱再次证明二者是完全不同的目标,面临着不同的发展挑战。

近年来的共享繁荣进展如何?

在分析底层40%人口收入增长时有几个发现。首先,增长率与平均收入增长率显著正相关,表明整体收入增长是实现共享繁荣的必要条件。

其次,样本国底层40%人口真实人均收入增长率中值为4.2%,比总人口的人均收入增长率中值(3.1%)略高。在约2/3的样本国中,底层40%人口的收入增长率都高于总体增长率。这一事实表明他们正在“迎头赶上”,不平等程度有所降低。

第三,较高的底层40%人口收入增长率都出现在不平等程度有所下降的样本国中。不平等程度有所下降样本国中有60%(52个中的31个)底层40%人口的收入增长率较高(>4%),而这一比例在不平等程度有所升高的样本国中则仅有33%(27个中的9个)。

最后,中低收入国家在推动共享繁荣方面的成就不及高收入国家和高收入的发展中国家。在中等收入过于集中,底层40%人口中低高收入群体的收入增长率为5%,而低收入和低中收入群体的收入增长率则为2.9%。从国家平均增长率来看也是如此:高中收入国家的增长率为4.5%,而低收入国家的增长率则为2.6%。这一现象表明贫困国家和富裕国家在社会融合方面的细微差异:虽然融合正在进行,但新的不平等也在发生,在发展中国家表现为收入不平等,特别是发展中国家贫困人口的收入增长要显著低于富裕国家的贫困人口。

共享繁荣指标如何改善穷人福利政策?

这一指标本身是个简单的监测工具,而蕴含在共享繁荣理念背后的政治议程则要比提高收入复杂得多。世界银行消除贫困和推动共享繁荣的目标表明,不仅需要从金融维度提高福利,也需要在非金融的维度上加以努力。这些非金融维度包括教育、健康、营养和获取基础设施等,也包括在经济、社会和政治领域的赋权、发生和参与。因此,共享繁荣不仅是提高底层40%人口的收入,也旨在改善贫困与福利的诸多维度。

主 办:中国国际扶贫中心

协 办:中国农业大学人文与发展学院

主 编: 左常升

副主编: 何晓军 李小云

本期编译:唐丽霞 赵丽霞

责任编辑:张德亮

地址:北京市朝阳区太阳宫北街1号

邮编:100028

电话:010-84419641

传真:010-84419658

电子邮箱:zhangdeliang@iprcc.org.cn

网址:www.iprcc.org.cn

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2