2013年国际减贫动态第六期

发展差异的殖民地起源:一项经验研究

Daron Acemoglu,Simon Johnson,James A. Robinson

摘要

我们探讨了欧洲殖民者死亡率的差异,并据此估算了制度对于经济发展的影响。我们认为,欧洲人在不同的殖民地执行迥然不同的殖民政策,导致了当地的制度差异。就某种程度而言,殖民策略的选择至少部分取决于欧洲人能否在殖民地定居。在那些欧洲殖民者死亡率较高而无法定居的地方,他们倾向于选择建立更差、更具有掠夺性的制度。而且,这些早期制度特征驻存至今。我们提供的证据支持了这一假设。探讨17、18、19世纪,士兵、传教士和水手在不同殖民地面的死亡率差异作为当下制度的工具变量,我们估计了制度对人均收入的重大影响。我们估算的结果显示,在原殖民地之间制度差异解释了约四分之三的人均收入差距。而一旦控制了制度的影响,我们发现非洲国家或远离赤道的国家的收入并不低。

I 简介

什么是导致各国人均收入差距的根本原因?虽然尚无共识,但近年研究开始更多关注政治制度与产权制度导致的收入差异。制度结构更优,产权保护更有效,政策扭曲更少的国家会大力投资于物质资本和人力资本,并由此达到更高的人均收入(如,North and Thomas;1976,North,1981;Jones,1981)。这些观点为那些以跨国的宏观视角研究产权保护水平与经济发展的相关性的研究所支持(Knack and Keefer,1995;Mauro,1995;Barro,1998;Hall and Jones,1999;Rodrik,1999);也获得以微观视角研究产权与投资或产出相关性的研究的佐证(Besley,1995;Mazingo,1999;Johnson,McMillan and Woodruff,1999)。

在一定程度上,制度的重要性显而易见。现实中,南韩与北韩、东德与西德迥异的发展路径,体现出一个国家的部分区域在计划经济与集体所有制下发展停滞,而另外一部分则在私有产权和市场经济制度下迅速发展的事实。不过,我们仍然缺乏可靠的证据证明制度差异可以对各国人均收入起着决定性的作用。很有可能是富裕的经济体选择了好的制度,或者能够支付建立好制度所带来的成本;或许更重要的是,经济发展是诸多因素的综合结果,并且同时影响了制度与人均收入水平。

为了估计制度对绩效的影响,我们需要解释制度差异的外生差异来源。本文尝试采用大航海时代欧洲殖民者在殖民地的死亡率作为外生差异的来源,并以那些发生了殖民活动的国家作为研究对象。由此我们得到了一组在400年前人均收入水平类似,但在今天出现巨大的人均收入差距的经济体样本。进一步地,这些经济体的制度在一定程度上受到殖民经历的塑造。

我们的观点基于以下三个前提:

1.不同的殖民政策形成了不同的制度均衡。其间的一个极端是欧洲殖民者建立“掠夺制度”,如比利时人在刚果的行为。此类制度并不向殖民地输入产权保护制度,也不输入对于政府掠夺活动的制约平衡。实际上,建立掠夺制度的首要目的即是在尽可能低的代价下尽可能多地向宗主国进行资源输送。

而另外一个极端则是,为数众多欧洲人来到殖民地并定居,建立类似Alfred Crosby(1986)所描述的“新欧洲”国家。这些移民尽力在殖民地复制其宗主国的制度,强调私有产权和对政府权力的制衡。其主要案例就是澳大利亚、新西兰、加拿大及美国。

2.殖民策略形态受到定居状况的影响。特别是,殖民者所无法适应的当地疫病条件会阻碍“新欧洲”的诞生,转而建立掠夺制度。

3.殖民地的政体与制度在其独立后驻存。

基于这些前提,我们以第一代殖民者的死亡率期望值作为衡量制度优劣的指标。由此,我们的理论可以被归于以下示意图:

我们主要采用历史学家Philp Curtin的论文,从而得到了17至19世纪殖民地的士兵、水手和传教士的死亡率的数据资料。这很好地显示了殖民者的死亡风险。在那个年代的欧洲居民了解不同殖民地的死亡率,但他们缺乏控制导致高死亡率的疾病传播的能力。进一步地,因为这些不同的死亡率对应了特征相似的族群,故而可以跨国比较。我们证明了(潜在)移民的死亡率是移民倾向的决定因素;早期移民则是早期制度形态的决定因素(在实际计算中,采用1900年的制度);而早期制度与现存制度存在显著相关性;最后,现存制度对今日的经济绩效有显著影响。

我们的简化形式对现有制度对经济绩效的影响进行了回归分析,并以移民死亡率为工具变量。因为我们主要研究产权制度和对政府权力的限制状况,我们以来自《政治风险报告》中的“掠夺风险”这个指标作为衡量制度发育水平的指标。这度量了不同政权之间的制度起源的差异。制度发育水平与移民死亡风险的第一阶段回归关系非常显著。例如,仅移民死亡率本身就解释了25%的制度差异。利用这一简化形式,我们发现制度发育水平是影响人均收入差距的主要原因。其结果显示,约有四分之三的国家间人均收入差距可以由制度差异解释。

我们认为,其相关关系并非由离群值导致。如即使在样本中去掉了澳大利亚、新西兰、加拿大及美国,相关性仍然显著;而排除了非洲之后,结果亦然。很有趣的是我们的研究显示,一旦控制制度差异之后,殖民地与赤道的距离(纬度)或者是否非洲国家的虚拟变量均不显著。这一结果显示,非洲诸国更穷的原因,并非源于地理或文化因素,而是制度环境更恶劣。

我们研究的有效性受制于影响移民死亡率的变量是否也与人均收入相关。我们采取了两种方法来排除遗漏变量的影响。首先,我们在控制了大量影响移民死亡率与产出差异的相关变量之后,讨论制度是否对经济发展有显著影响。其结果没有推翻我们的结论;在控制气候、地理、宗教、法律起源和殖民者主体、自然资源甚至土壤肥力等因素后,估算结果也仅存在微小的差异。更进一步地在考虑了当下的疫病状况(如疟疾发病率)、欧洲血统人口比重,甚至语言多元化程度之后,结论仍然稳健。

当然,在研究中控制所有可能与死亡率及经济绩效相关的变量的想法是不现实的。更要紧的是,我们的经验研究方法捕捉了死亡率与绩效之间通过其他因素作用的间接联系。例如,早期欧洲殖民者或将有利于经济发展的“文化”因素带入殖民地的经济发展过程,至今影响着当下人均收入。而我们的工具变量方法可能不适当地包含了这一影响。对此问题,我们使用了过度识别检验来处理。因为我们的理论认为殖民者的死亡率影响了殖民活动;而殖民活动则影响了早期制度的形成;早期制度又会因“驻存”和“塑化”以影响现存制度,故我们可以以移民状况及早期制度作为附加的工具变量。随后我们利用过度识别检验来探究移民死亡率或其他变量是否对现在的绩效产生影响。其结果强化了我们的模型:移民死亡率对经济绩效并没有直接作用。

虽然McNeill(1976)、Crosby(1986)和Diamond(1997)都曾探讨过疾病对人类历史进程的影响,但我们仍不了解其他人是否指出了死亡率与制度特征的相关性。Diamond(1997)强调发展的相对差异,但其理论基于导致新石器革命的地理因素。他忽视了制度的重要性及其对近代经济发展分化的潜在影响,而这正是本文所关注的。Gann和Duignan(1962)、Robinson和Gallagher(1961)、Denoon(1983)及Cain和Hopkins(1993)强调美国和新西兰这样的“移民殖民地”不同于其他殖民地,并强调这些差异是经济成功的重要因素。尽管如此,这些研究都没有探究死亡率、移民和制度之间的关联。

我们的研究则最接近于讨论殖民地经历对制度影响的文献。Hayek(1960)认为英国海洋法系传统较之在拿破仑时代形成以约束法庭对政府干涉的大陆法系传统更为先进(Lipset,1994)。随后,La Porta、Lopez-de-Silanes、Shleifer和Vishny(1998,1999)以经验研究的方式指出殖民者来源以及法律渊源对现存制度影响重大。如,他们发现海洋法系国家有着更好的产权保护制度和更发达的金融市场。相似的是,North、Summerhill和Weingast(1998)认为那些原英属国家较之那些原法属、西属与葡属国家更为发达,是因为原英属国家从英国承袭了更好的经济与政治制度。Landes(1998,第19和20章)则强调了继承自英国的优质文化的重要性。但与此关注殖民者来源的视角相反,我们研究的是殖民地的条件状况。具体而言,我们的理论和数据都认为殖民者的来源并不重要,重要的是欧洲移民可否在殖民地安全定居:在那些他们无法定居的地方,殖民者引入更恶劣的制度。在这一方面,我们的观点与Engerman和Sokoloff(1997)都强调制度的重要性,但是他们将制度归于要素禀赋。

使用实证研究方法,我们的研究与许多试图解释制度和发展关系的文献相关。我们的研究与Bertocchi和Canova(1996)及Grier(1999)关于殖民地经历与战后经济发展关联的研究一脉相承。与我们类似,这两篇论文以工具变量的方法处理了制度的内生性问题。Mauro(1995)以语言的多元化程度为工具变量,研究了各国的腐败问题。Hall和Jones(1999)采用距离赤道的远近作为社会基础结构的工具变量,因为他们认为距离赤道的远近与是否接受“西方影响”相关,西方影响导致良好的制度。这些工具变量的理论推理都令人不尽满意。研究在刚果的比利时人,或者贩奴贸易时期游荡于黄金海岸的西方人怎样提升了当地的制度或治理水平并不容易。另外尤其是二战后的大发展时期,当统一国家和市场经济如雨后春笋般勃发,民族语言多元化的影响可能是内生的且日益微弱(Weber,1976;Anderson,1983)。从计量经济学的意义上而言,这些研究的共同问题都在于他们使用的工具变量与经济绩效可能直接相关。如Easterly和Levine(1997)认为民族语言多元化可以通过政局不稳定而影响经济绩效。另一方面,Bloom和Sachs(1998)及Gallup、Mellinger和Sachs(1998)认为气候不同直接影响了经济绩效的不同。这种“气候决定论”有着漫长的谱系;它甚至可以追溯到孟德斯鸠(1748)认为贫穷和独裁专制更倾向于出现在那些气候温暖的地区的理论。我们认为,如果这些变量对于经济绩效有着直接的影响,他们就是不恰当的工具变量,也无法证明制度的重要性。本文的优势在于在已经控制了其他变量的条件下,100多年以前的移民死亡率对现在经济绩效没有直接影响,除非通过制度发生间接影响。很有趣的是,我们的结论显示,距离赤道的远近并不独立对经济绩效产生影响,验证了Hall和Jones(1999)的研究采用距离赤道远近作为工具变量的方法。

第二部分概述了我们的理论,以相关的历史资料佐证。第三部分则是人均GDP与制度发育指数的最小二乘回归结果。第四部分则说明制度发育水平的工具变量,即潜在殖民者的死亡率。第五部分展示了研究的主要结论。第六部分则探讨了结论的稳健性,第七部分则是总结。

II 理论假设与历史背景

我们的理论基于如下路径:死亡率影响了移民活动,移民活动影响了早期制度形态,早期制度驻存并塑造了现存制度。在这一部分,我们证实这一理论。在下面的小节中,我们讨论死亡率与移民倾向的关系,随后我们讨论殖民政策的差异。最后,我们转而讨论制度驻存现象。

2.1 死亡率与移民活动

关于“移民死亡率是影响欧洲移民活动的关键因素”的命题已是共识。Curtin(1964,1998)记述了英法报章对殖民地死亡率的报道。如早期的欧洲人在西非沿岸进行的殖民活动的尝试便是因为疫病丛生导致的高死亡率而失败的。在那些“自由省”的岁月中,欧洲人的死亡率高达46%。在1792年4月到1793年4月的Bulama,死亡率高达61%;在塞拉利昂公司时期(1792-1793),72%的欧洲殖民者相继死亡。在Mungo Park远征中(1805年5月到10月),87%的欧洲人死在了冈比亚到尼日尔的陆上征程。在远征结束之前,所有的欧洲人无人生还。在那个年代,欧洲人面对的死亡率高得骇人。

一个有趣的例子是,最先察觉疾疫丛生的环境的是那些早期清教徒移民。他们决定移民北美而非圭亚那的原因便是圭亚那的移民死亡率太高(Crosby,1986,pp.143-144)。另外一个例子来自Beauchamp委员会于1795年审议将那些原本动议流放到美国的英国囚犯,是否要流放到距冈比亚河400英里的Lemane岛的提案时,委员会驳回了该项提案,因为那个地方的死亡率即使对于囚犯来说也实在太高了。因为同样的原因,流放到西南非洲的动议同样被否决:最终的议案是将囚犯们流放到澳大利亚。

在殖民地扩张时期的最后阶段,殖民的选择仍然与居住条件息息相关。在那些移民遭遇较高死亡率的地方,新移民的迁入倾向更低。例如,Curtin(1964)论述了早期英国在西非地区的殖民活动是如何因为一年中高达50%的死亡率而宣告破产的。

2.2殖民地形态与殖民活动

历史证据不仅支持了多种殖民类型的观念,还指出欧洲殖民者到达与否是决定殖民类型的关键因素。包括Gann和Duignan(1962)、Robinson和Gallagher(1961)、Denoon(1983)以及Cain和Hopkins(1993)在内的历史学者都论述了殖民者在移民殖民地“大聚居”,而其生活形成类似宗主国制度的“殖民地区”的发展经过。Denoon(1983)突出强调了移民殖民地形成了能够给与移民所想要的东西的代议制度,而他们想要的是自由和参与贸易的能力。Denoon强调“在那些殖民地的制度中,毫无疑问存在资本主义的成分。土地与牲畜的私有产权制度早已有之•••”(P.35)

在许多案例中,当欧式制度的建立出现变数时,移民即做好了与宗主国意志对抗的准备。澳大利亚便是一个有趣的例子。许多澳洲移民都曾是英王的阶下之囚,而土地则多掌握在那些狱卒出身的人(ex-jailors)手中。最初产权分配的就不公平,而保护移民免于地主阶级垄断权力侵害的法律则形同虚设。但多数移民渴望当地形成英伦流行的制度模式与政治权利。他们要求实行使他们免于肆意逮捕的陪审团制度以及代议制度。在移民指出自己是大英子民,理当平等享有权利的事实时,大英政府最初决绝但最后还是接受了提案(Huhges,1987)。Cain和Hopkins(1993,P237)同意这一说法,并写道:“在19世纪40年代后期,大英政府迫于当地舆论及其本土的宪章运动,不得不接受了这一要求,宣布在成熟的殖民地,当地总督应当迅速建立民选立法会,以及基于这一基础组建行政内阁”。Cain(P225)等人继续论述道:“19世纪70年代之后,公共投资方面出现的巨大繁荣•••是在尝试建立一个基础架构•••以在一个选民希望政治家积极推进他们的经济福利的国家,保证高质量的生活”。

这与那些在17-18世纪受到殖民统治的拉美,以及在19-20世纪受到殖民统治的亚非地区形成鲜明对照。西班牙人与葡萄牙人的殖民活动之主要目的便是掠夺当地的金银细软。例如,在征服某地之后,西班牙王室不仅得到了统治连同土地在内的居民的权力(the encomienda,监护征赋权),更建立一套复杂的垄断商业及贸易的许可体系以获取当地经济资源(Lockhart和Schwartz,1983;Lang,1975)。而其他的欧陆强权羡慕此殖民政策的巨大成功,旋即群起效之(Young,1994,P.64)。

缘此同因,欧陆大国相继于非洲建立殖民贸易。在19世纪中叶之前,殖民活动局限于非洲沿海各地,而他们倾心于垄断奴隶、黄金贵重品的贸易——看看西非各国的地名:黄金海岸、象牙海岸等。其后,殖民政策表面上受制于超级大国之间的竞争而发生转变,但其转变的实质原因仍是经济利益。例如,Crowder(1968,P50)论述到:“很明显,大英帝国最大的西非海岸殖民地尼日利亚,贸易最为活跃甚至引发冲突,对于大英帝国而言…它的旗帜追随着贸易的脚步。”

Davis和Huttenback(1986,p307)总结道:“殖民帝国的存在充分证明了某种看法,即政府适应于商业利益,并愿输出资源至工商界认为有利可图的终点。”他们发现,在1885年两者收益收敛之前,在大英属地的投资回报较之其本土投资的收益高出约1/4。Roberts(1976, P193)总结英国在北罗德西亚的利益输送活动时写道:“在1930年到1940年之间,英国每年从铜带省收走2,400,000英镑的税收,但只留下136,000英镑用于当地发展。”Patrick Manning(1982)估算出在1905年到1914年的十年间,50%的达荷尼共和国的GDP产值均为法国殖民者掠走。Young(1994,P125)指出,突尼斯的税负程度是其宗主国法国的四倍有余。

或许,最极端的掠夺制度出现于比利时列奥波德国王时期的刚果。Gann和Duignan(1979,p.30)写道,效仿荷属东印度的模式,列奥波德国王的掠夺哲学便是:“殖民地当受掠夺。其方式不当是以市场经济过程,而是由国家强制种植我们所需的经济作物。而其售卖活动需接受宗主国的价格管制。”Peemans(1975)研究发现,在19世纪20年代到30年代之间,比属刚果被掠走的物资价值相当于对刚果人课以60%的重税。Jewsiewicki(1983)写道,在列奥波德掌权时期,其政策理念便是“基于暴力掠夺当地的自然与人力资源”,随之便是“摧毁当地的经济与社会活动并肢解其政权。”

在那些未有殖民者定居的殖民地,鲜有对国家权力的制衡。殖民政权建立独裁政府与专制国家,以便强化对殖民地之控制和资源搜刮。Young(1994,P101)引述一位任职于非洲某地的法国官员的话:“欧洲总督非为体察当地自然风光而来。他们被授予建立规制制度,限制个人自由,加紧征税的职能。”Manning(1988,P84)总结道:“在欧陆,代议制民主主张战胜了专制独裁的论调•••但在非洲,欧洲征服者建立的是路易十四的法式独裁政府。”

在掠夺理念的指导之下,欧陆强权在殖民地没有兴趣在基础设施或者上层建筑方面浪费精力。实际上,不论回报率是如何的高,殖民者在非洲没有进行任何投资(南非除外,参见Freiden,1994)。印度纺织品工业在缺乏投资的情况下,亦出现了大范围的萧条(Fieldhouse,1999)。Young(1994,p.104)写道:“(比利时公司)为比属刚果带来了屈指可数,不到8000英镑的资本。并建立了甚至在殖民地对野蛮统治的忍受能力尚还较高的时期,便已令英美社会奋起抗争的恐怖(terror)政权。”

2.3制度驻存

目前已经有大量关于在无外来移民定居的殖民地区建立的殖民制度发生驻存的证据。而澳大利亚、加拿大、新西兰及美国在其殖民时期形成的法律秩序与私有产权等制度,塑造了这些国家的当下制度的事实也是众所周知的。Young强调,殖民主义者建立的当地制度,延及殖民统治结束之后。他(1994,p.283)写道:“虽然我们习惯上称呼这些政权为‘新政权’,但其实质仍是原有社会结构、风俗习惯、内隐的统治理论之继承,殖民政体之延续。”Arthur Lewis(1965,pp.32-33)给出了关于这一话题的更简洁表述:

“对于多数(新近独立的非洲政府)而言,独立仅仅意味着他们在与英法扶植的傀儡独裁统治的斗争中取得胜利。反之,他们将自己塑造为大抵相同于总督等殖民长官建立的那种傲慢又专制的政府。”

就直觉而言,导致驻存的经济机制的路径各不相同。我们讨论三种可能情况:

1.我们认为,建立限制公权力并尊重私有产权的有效制度费时费力(Acemoglu和Verdier,1998)。如果殖民时期的制度建设已完善此类制度的建构,那么独立后便不太会出现其统治集团将此制度逆转为掠夺制度的情形。与此相反,当本地政权承袭了掠夺性制度之后,他们并无以巨大代价推动革新的动机,反而会倾向于进一步强化已有的掠夺制度以便中饱私囊。

很有趣的是,证明现行制度将会存续的例子来自毛里求斯。法国殖民者在当地大量殖民,以至其制度之掠夺性远轻于其他毗邻地区。在独立之后,Pual Berenger领导共产主义党派“毛里求斯战斗运动”开始执政。但与其他非洲政权不同,他们保留了私有产权与市场经济。实际上,他们扩大了出口加工区的面积,使之成为提升毛里求斯经济增长主要动力(Bowman,1991)。

2.掠夺政策之收益大小取决于执政精英之规模。政府规模较小时,每位政府成员皆享利颇丰,故而执政党可能执着于掠夺(Acemoglu和Robinson,2000)。多数情况是,欧陆势力建立集权制度,授权当地精英买办主持政府日常运营。而这一团体通常在国家独立之后掌握政权,并竭力保留原有的掠夺制度。如Reno(1995)指出,独立后的塞拉利昂政府保留了英国殖民者形成的统治策略与政治制度,以强化自身之统治,并压榨其他社会阶层。Boone(1992)对塞内加尔政治制度演进过程进行了类似的分析。当然,被研究得最广泛的案例来自刚果。多数学者则视蒙布脱的专制统治为殖民地政治实践的经典案例(Callaghy,1984;Turner和Young,1985,P.43)。

拉美地区的情况亦非常相似。拉美国家本土精英利用拿破仑征服西班牙的时机,多于19世纪早期实现了国家独立,但发生改变的只是收租人的身份。其他拉美国家的情形亦是如此。

3.最后,如果政府机构进行了不可逆转的投资,建立了特定的制度结构,他们将更倾向于保留这些制度,使之驻存(Acemoglu,1995)。比如,政府如在人力与实物资本方面大量投资,那么他们将在强化产权制度方面进行投资,反之亦然。例如,在毛里求斯的案例中,强大的中产阶级对于民主政治与法律规则的形成起到重要作用。

更多独立后掠夺制度得以驻存的证据来自那些明目张胆的掠夺政策。在拉美地区,西班牙人创立的一套完整的垄断体系与规则在整个十九世纪被原封不动地被保留下来。强制劳工政策被保留甚至强化,并在19世纪后期的农业出口活动中不断扩展其作用范围。巴西的蓄奴制度迟至1886年方才废除。墨西哥在大量种植剑麻的时代重新确立了奴隶制度,直至1910年革命方才取消。为增加咖啡的产量,危地马拉和萨尔瓦多同样重新捡起了该项政策。在危地马拉的案例中,迟至1945年政治民主化之后,奴隶制度方才终结。类似的情况是,奴隶制度在许多非洲国家重新出现,如扎伊尔的蒙布脱统治时期。

其他掠夺政体的情况大致类似。例如,在殖民时代便被用来进行租金掠夺的购销管理局成为各个新兴独立政权对农业课税的机构(Bates,1981)。统治精英们在废除购销管理局,建立完善制度方面无利可图。更多的情况是,管理局制度极好地迎合了独立时期的政治组织模式。例如,在加纳,恩克鲁玛(Nkrumah)的主要支持者来自大城市和芳蒂人(Fanti),而咖啡种植者,内陆和阿珊提人(Ashanti)则抵制其课税权。于是,购销管理局就成为了他向政治上不支持他的群体征税的工具(Rimmer,1992)。Fieldhouse(1999,P.96)写道:“管理局被当地政府接管之后,其主要角色就是从农民那里获取租金。表面上政府宣扬这是为了经济发展,但实际上更多的是为了政党和个人利益。”Fieldhouse更指出,没有购销管理局是澳大利亚发展的重要经验。

III 制度与绩效:普通最小二乘估计

3.1 数据和描述统计

表1给出了关键变量的描述性统计。第一列给出了总样本,第二列则给出了64个前殖民地国家关于移民死亡率、制度发育水平和人均收入的子样本。其中人均GDP数据采用的是来自世界银行1999年《世界发展指数》报告中1995年的各国购买力平价调整计算而得的结果(在附录表A1,我们给出了更详细的数据来源说明)。我们测度经济产出的指标是人均GDP。因为所有的原殖民地地区在400年前的人均收入相对较低,今日的人均收入便成为衡量各国长期经济绩效的良好指标。由我们的样本库得到的前殖民地的人均收入取对数后的标准差较之全世界的标准差大致相当(均为1.1),说明我们的样本中各国收入差异很大。

我们使用了多种变量以捕获制度发育差异。在表1第二行展示的主要变量是免于掠夺指数。这些数据来自政治服务风险报告(Coplin,1993)。这些数据最早由Knack和Keefer(1995)在经济与政治科学研究中使用。政治服务风险报告每年均以0到10标识各国政治风险。其中0代表最高的掠夺风险。我们使用各国1985年到1995年间各国指数的平均值来估算各国政治风险的大致状况(1985年之前的部分数据缺失)。因为该项指标关注于源自国家与政策不同形成的制度差异,故其结果合乎我们的研究要求。我们预期掠夺型政府的赋值较低,而产权保护与法制建设较好的国家赋值较高。而下一行则给出了一组来自格尔联营公司政治数据库(Polity III data set)的替代指标。该指标说明了各国在1990年的公权力约束状况(见于附录表A3)。因为这组变量同样很好表明了政策与制度水平,故其符合我们的研究目的。限于篇幅,我们仅报告了各国抑制掠夺活动状况。附录报告了根据各国限制公权力状况及其他指标而得到的结果。

接下来的三行给出格尔数据库的早期制度发育水平指标。第一行给出了1900年各国限制公权力状况的指标。第二行给出了1900年各国民主政治水平的指标。该指标未能描述那些在1900年仍是殖民地的国家的状况,故而我们对这些国家进行了尽可能低的赋值。在第三行,我们则报告了一组基于其他理论的替代指标,即各国独立后第一年的公权力限制状况。这解决了很多在19世纪早期就已取得独立的拉美国家及“新欧洲”国家的赋值问题。最后一行给出了以McEvedy和Jones(1978)、Curtin等(1995)和其他一些资料计算而得的1900年各国欧洲移民血统的人口比例,用以度量各个殖民地的欧洲移民状况(见于附录表A5)。

表1的最后几列给出了各国移民死亡率的四分位数分布状况。因为这一指标是制度的工具变量,故非常有用(下一节将详细讨论该指标)。

|

表1 描述统计 |

||||||

|

|

全球 |

基准样本 |

死亡率四分位点分布 |

|||

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

|||

|

人均GDP对数值,PPP,1995年价格 |

8.3 |

8.05 |

8.9 |

8.4 |

7.33 |

7.2 |

|

(1.1) |

(1.1) |

|

|

|

|

|

|

免于掠夺的水平,1985-1995 |

7 |

6.5 |

7.9 |

6.5 |

6 |

5.9 |

|

(1.8) |

(1.5) |

|

|

|

|

|

|

行政约束程度,1990 |

3.6 |

4 |

5.3 |

5.1 |

3.3 |

2.3 |

|

(2.3) |

(2.3) |

|

|

|

|

|

|

行政约束程度,1900 |

1.9 |

2.3 |

3.7 |

3.4 |

1.1 |

1 |

|

(1.8) |

(2.1) |

|

|

|

|

|

|

行政约束程度,独立后第一年 |

3.6 |

3.3 |

4.8 |

2.4 |

3.1 |

3.4 |

|

(2.4) |

(2.4) |

|

|

|

|

|

|

民主程度,1900 |

1.1 |

1.6 |

3.9 |

2.8 |

0.19 |

0 |

|

(2.6) |

(3.0) |

|

|

|

|

|

|

欧洲移民,1900 |

0.31 |

0.16 |

0.32 |

0.26 |

0.08 |

0.55 |

|

(0.4) |

(0.3) |

|

|

|

|

|

|

死亡率对数值 |

n.a. |

4.7 |

3 |

4.3 |

4.9 |

6.3 |

|

|

(1.1) |

|

|

|

|

|

|

观测值 |

163 |

64 |

14 |

18 |

17 |

15 |

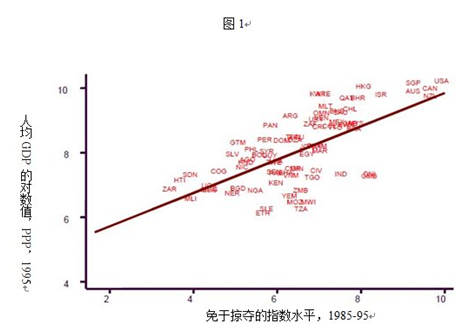

3.2 普通最小二乘法

表2给出了在多个样本中采用普通最小二乘法(OLS)用人均收入取对数之后对掠夺风险进行回归的结果。线性回归方程为以下等式:

其中Yi是第i国人均收入,Ri则第i国是抑制掠夺状况的指标,Mi则是其他变量的向量,而 则是随机残差。α是产权系数,用以说明制度对人均收入的影响,是全文的核心。表2的前两列是以全世界各国为样本总量得到的结果,接下来的两列则是以前殖民地地区为样本总量得到的结果。基于之前的假设,我们认为制度指数与GDP的对数值不是线性相关关系。在第二列和第四列,我们以根据制度指数的四分位分布分类,将人均GDP对一系列虚拟变量进行回归。我们省略了赋值最低组的样本,剩余三组的四分位数将对应三个虚拟变量进行回归。

则是随机残差。α是产权系数,用以说明制度对人均收入的影响,是全文的核心。表2的前两列是以全世界各国为样本总量得到的结果,接下来的两列则是以前殖民地地区为样本总量得到的结果。基于之前的假设,我们认为制度指数与GDP的对数值不是线性相关关系。在第二列和第四列,我们以根据制度指数的四分位分布分类,将人均GDP对一系列虚拟变量进行回归。我们省略了赋值最低组的样本,剩余三组的四分位数将对应三个虚拟变量进行回归。

此表中的第一列显示了以世界各国为样本总量进行估算时,制度与人均收入存在显著的相关关系——指数水平越高,则掠夺风险越低。第二列则说明以线性方式进行估计是合适的,因为虚拟变量已按照预定秩序排列,各个虚拟变量之间差异较之线性方式估计的结果差异不大。第三列和第四列则显示,以各殖民地为样本总量估计,制度指标的变化对人均收入的影响类似于以世界各国为样本总量的情况。图1以形象的方式展示了这一相关性。为了把握具体的数量大小,我们比较原殖民地制度指标25%分位点和75%分位点。第一个四分位数为5.6,第三个四分位数为7.4。在第三列中,相关系数估计值为0.52,表明在原殖民地国家中GDP对数值平均存在94个对数点的差异(或者约等于GDP154%的差异)。在实际运算中,GDP值的差异约为185个对数点(540%)。因此,如表2给出的估计结果合乎实际的因果关系,那么这就说明了制度对于经济绩效的巨大影响:制度的不同可以解释了各国之间收入差距的约四分之一。

包括孟德斯鸠([1784]1989)、Diamond(1997)和Sachs及其合作者(coauthors)在内的许多社会科学家认为气候对经济绩效有直接影响。Gallup、Mellinger和Sachs(1998)与Hall和Jones(1999)论述了殖民地与赤道距离对其经济绩效的影响。为控制这一变量,在第5-8列,我们加入了以纬度表示的距离绝对值作为一个解释变量(我们提及的这些研究都是将距离赋值为0到1之间)。但这对制度系数影响并不显著。纬度本身是显著变量,符号与以往研究相同。列7中的系数1.8意味着每远离赤道10度(相当于毛里塔尼亚到阿尔及利亚的距离),大约会出现18%的人均收入差距。在列6和列8中,我们加入了关于非亚等洲的虚拟变量(其中美洲这一样本被略去)。虽然掠夺风险的系数始终较为显著,但这些大洲的虚拟变量在定性分析和定量分析方面仍然显著。例如,列8中,非洲虚拟变量项的系数显示,即使考虑制度因素,纬度对非洲诸国具有90个对数点的影响(约145%)。

总之,表2显示,制度与绩效之间的相关水平非常明显。然而,很多理由都指向其间并非因果关系。首先,我们衡量的是现存制度,因此存在富裕国家能够自主选择良好制度的可能。可能引起争论的是,相对反向因果关系更为严重的是,许多被省略的决定人均收入的因素都与制度相关。再次,测度制度的指标是事后建立的,作者可能存在富裕国家具有更好制度的偏见。正如这些问题会导致OLS估计正的偏误,制度指标的误差可能导致OLS估计负的偏误。倘若我们引入一个制度的工具变量,那么就可以顺利解决这一问题。工具变量必须与制度变化的相关性高,但是对经济绩效没有直接作用。在第二部分,我们已建议采用殖民时期欧洲移民的死亡率作为一个可置信的工具变量。下一节,我们将详细描述这一指标的构造过程。

|

表2 OLS回归 |

||||||||

|

|

全球 |

全球 |

基准样本 |

基准样本 |

全球 |

全球 |

基准样本 |

基准样本 |

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

(8) |

|

|

免于掠夺的指数水平,1985-1995 |

0.54 |

|

0.52 |

|

0.46 |

0.42 |

0.46 |

0.40 |

|

(0.04) |

|

(0.06) |

|

(0.06) |

(0.05) |

(0.07) |

(0.06) |

|

|

虚拟变量:免于掠夺的指数,第二个四分位点 |

|

0.27 |

|

0.52 |

|

|

|

|

|

|

(0.22) |

|

(0.25) |

|

|

|

|

|

|

虚拟变量:免于掠夺的指数,第三个四分位点 |

|

1.50 |

|

1.50 |

|

|

|

|

|

|

(0.22) |

|

(0.26) |

|

|

|

|

|

|

虚拟变量:免于掠夺的指数,第四个四分位点 |

|

2.20 |

|

2.00 |

|

|

|

|

|

|

(0.21) |

|

(0.35) |

|

|

|

|

|

|

纬度 |

|

|

|

|

1.00 |

0.50 |

1.80 |

1.10 |

|

|

|

|

|

(0.49) |

(0.51) |

(0.72) |

(0.63) |

|

|

虚拟变量:是否亚洲 |

|

|

|

|

-0.67 |

|

-0.66 |

|

|

|

|

|

|

(0.19) |

|

(0.23) |

|

|

|

虚拟变量:是否非洲 |

|

|

|

|

-1.00 |

|

-0.90 |

|

|

|

|

|

|

(0.16) |

|

(0.17) |

|

|

|

虚拟变量:其他大陆 |

|

|

|

|

-0.28 |

|

-0.04 |

|

|

|

|

|

|

(0.21) |

|

(0.32) |

|

|

|

修正的R2 |

0.61 |

0.58 |

0.52 |

0.43 |

0.62 |

0.72 |

0.55 |

0.68 |

|

N |

110 |

110 |

64 |

64 |

110 |

110 |

64 |

64 |

IV 早期移民的死亡率

本文关于早期欧洲移民死亡率的资料主要来自Philip Curtin的研究。在一系列出版时间跨度长达40年的专著和论文中,Curtin利用大量的历史资料充分叙述了在新殖民地的欧洲人的死亡率。在1815年出现的军事化医疗系统就开始详细记录士兵的死亡率资料,以探究士兵死亡的具体原因。第一份回顾性的详细分析报告记载了1817年到1836年间英国士兵的死亡率。随后美国和法国政府迅速仿效,建立了类似的医疗模式(Curtin,1989,P.3和P.5)。此外,荷属东印度的相关资料亦有据可查。在19世纪70年代前后,欧洲各国均已定期出版士兵健康状况报告。

标准的度量死亡率的方式是每年每千名士兵的平均死亡数。每当一次死亡被记录后,一名新士兵会被补入。Curtin(1989和1998)详细以地区和军营评述了形成这些估算结果的过程,并甄别哪些数据可信。

这些数据资料可以被分为两组。Curtin(1989)在《移民导致的死亡》中,主要叙述了1817年到1848年间欧洲殖民军队的死亡率状况。那时现代医疗尚未完善,而各支欧洲军队都缺乏相关经验,无法修造能够阻止疫病传播的兵营。此时人们尚不知晓如何有效控制疟疾和黄热病蔓延的方法。疫病传播是导致士兵与移民死亡率居高不下的主要原因(导致死亡的第三大原因是胃肠疾病)。故而其死亡率可以作为估算死亡率水平的主要指标。这也得到了大量其他实证证据的支持(Curtin,1964,1968)。

在Curtin(1998)的专著《疾病与帝国》中,又给出了19世纪下半叶的殖民军队死亡率状况报告。这些数据应当被更加留意,因为至少在短期驻军中,人们已经开始掌握如何控制最凶猛的热带流行病的方法。例如,19世纪末,因为驻军时间短且管理得当,在埃塞俄比亚的驻军的死亡率相对较低(见表A2和图1)。虽然这些来自驻军状况的资料可能低估了其他在埃塞俄比亚的移民的死亡率,但我们没有排除这个样本,因为排除之后我们的结论甚至被加强了。在所有的实际运算中,我们使用的是各国最早的死亡率资料,并证明这是说明20世纪之前移民死亡率最好的指标。

附录B详细回顾了我们的数据是如何形成的,并基于其他可选理论假设检验了结论的可靠性。因为西葡军队未能有效记录其减员情况,在Curtin的数据中拉美地区的状况有所差异。但是,Gutierrez(1986)利用了来自罗马教廷的记录整理了1604年到1876年在拉美地区活动的传教士的死亡率状况。因为这些资料与Curtin的资料存在部分重合,故而我们得以构建了拉美的数据(详见附录)。Curtin(1964)更提供了来自各国的海军水手的死亡率分布资料。这使得我们有了可替换的原有的拉美样本的数据选择。在表5中,我们的结果显示,能够相互替代的方法得出的结果非常相似。

V 制度与经济绩效:工具变量结果

5.1 现存制度的决定因素

数学上,我们的理论能以下面的方程组来表达。此处,我们重写等式(1):

上式描述现存制度和人均收入的对数值的关系。

其中R表示现存制度发育水平(1985年到1995年的掠夺风险状况),C表示早期制度(1900年的值),S表示欧洲人在殖民地移民状况(以1900年欧洲血统的人口占比表达),M代表移民的死亡率。X则是影响所有变量的向量。

最简单的识别办法是在等式1中,将logMi人均收入的对数值作为对Ri的工具变量。只要logMi与 不相关,即使Ci和Si与

不相关,即使Ci和Si与 相关,这一识别办法就是有效的。例如,如果欧洲人倾向于向资源与土壤条件更好的地方移民,而资源与土壤条件的差别又可以体现在人均收入上,那么Si和

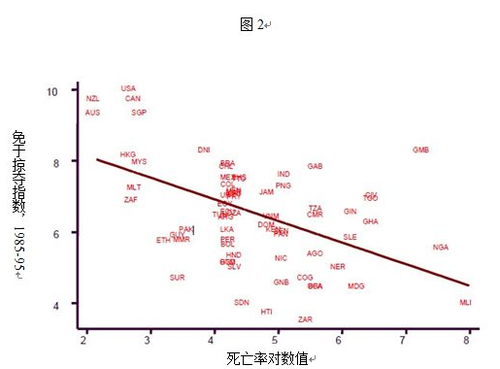

相关,这一识别办法就是有效的。例如,如果欧洲人倾向于向资源与土壤条件更好的地方移民,而资源与土壤条件的差别又可以体现在人均收入上,那么Si和 之间就存在相关性。这将使得欧洲移民模式不是现存制度合适的工具变量。然而,我们的识别办法则是直接利用人均收入的对数值,依然有效。本文先采用上述识别方法,然后根据利用其它方程解决过度识别问题。图2证明了(潜在)移民死亡率与早期制度指数之间的关系。因为在理论上制度指数与其对数值并没有太大区别,而对数值能够保证非洲死亡率的极端值不会造成不当影响,所以我们采用移民死亡率的对数值。结果显示,死亡率对数值与制度指数之间呈现出明显的线性相关关系。

之间就存在相关性。这将使得欧洲移民模式不是现存制度合适的工具变量。然而,我们的识别办法则是直接利用人均收入的对数值,依然有效。本文先采用上述识别方法,然后根据利用其它方程解决过度识别问题。图2证明了(潜在)移民死亡率与早期制度指数之间的关系。因为在理论上制度指数与其对数值并没有太大区别,而对数值能够保证非洲死亡率的极端值不会造成不当影响,所以我们采用移民死亡率的对数值。结果显示,死亡率对数值与制度指数之间呈现出明显的线性相关关系。

表3说明上述关系的作用机制正是第二部分假设的理论。我们特别给出了对等式(2)(3)(4)的普通最小二乘法回归结果。在A部分中,我们回归了掠夺风险变量和其他变量的相关关系。在列1中,以1900年对公权力约束状况作为解释变量的结果显示,早期制度与现存制度之间存在紧密的关联。例如,早期制度这一变量本身就已解释了当下制度的21%。在列2中,我们加入了纬度变量,但结果显示这对上面的相关性并没有显著影响。在列3和列4中,我们利用民主变量进行回归,再次加强了采用对公权力约束状况这一指标得出的结论。

1900年殖民地国家的公权力约束程度和民主程度指标都较低,我们没有使用拉美和“新欧洲”独立后的早期信息作为变量。取而代之的则是,在列5和列6中,我们给出了采用各国独立后第一年对公权力的约束状况(同时单独控制时间变量)作为替代方法进行运算的结果。其结果同样显示了早期制度的驻存状况。

列7和列8展示了免于掠夺风险对欧洲移民的回归结果。1900年的欧洲移民状况单独解释了现存制度约29%的差异。列9和列10显示了掠夺风险和移民死亡率的关系。以这种办法,我们完成了二阶段最小二乘法估计的第一阶段。这些回归结果显示了移民死亡率单独就解释了现存制度约26%的差异。

表3B至少在一定程度上说明移民塑化了早期制度,而移民活动则受制于死亡率的理论,从而提供了我们关于早期制度形成理论的证据。列1-2和列5-6与我们回归了1900年公权力约束程度和民主程度与1900年欧洲移民(欧洲移民及其后代的人口比例)的关系。列3-4和列7-8同样回归了1900年公权力约束程度和民主程度与移民死亡率的关系。回归结果显示移民比例解释了早期制度的50%。最后,列9和10显示了移民和死亡率的关系。

总之,表3为死亡率影响移民行为,而移民行为影响了他们带入殖民地的早期制度,早期制度又引致了现存制度的理论提供了支持。我们继而以移民死亡率直接作为对现存制度的工具变量,探讨现存制度对经济绩效的作用。

|

表3 制度的决定因素 |

||||||||||

|

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

(8) |

(9) |

(10) |

|

A 因变量是免于掠夺指数平均值,1985-95 |

||||||||||

|

行政约束程度,1900 |

0.33 |

0.28 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.08) |

(0.09) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

民主程度,1900 |

|

|

0.24 |

0.21 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.06) |

(0.07) |

|

|

|

|

|

|

|

|

行政约束程度,独立后第一年 |

|

|

|

|

0.26 |

0.24 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.08) |

(0.07) |

|

|

|

|

|

|

欧洲移民,1900 |

|

|

|

|

|

|

3.20 |

3.00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.61) |

(0.78) |

|

|

|

|

死亡率对数值 |

|

|

|

|

|

|

|

|

-0.61 |

-0.52 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.13) |

(0.14) |

|

|

纬度 |

|

1.80 |

|

1.40 |

|

2.50 |

|

0.57 |

|

2.00 |

|

|

(1.40) |

|

(1.50) |

|

(1.40) |

|

(1.50) |

|

(1.30) |

|

|

修正的R2 |

0.21 |

0.21 |

0.22 |

0.22 |

0.19 |

0.22 |

0.29 |

0.28 |

0.26 |

0.27 |

|

观测值 |

62 |

62 |

62 |

62 |

62 |

62 |

67 |

67 |

64 |

64 |

|

B |

因变量是行政约束程度,1900 |

因变量是民主程度,1900 |

因变量是欧洲移民,1900 |

|||||||

|

欧洲移民,1900 |

5.73 |

5.60 |

|

|

8.60 |

8.10 |

|

|

|

|

|

(0.71) |

(0.91) |

|

|

(0.93) |

(1.20) |

|

|

|

|

|

|

死亡率对数值 |

|

|

-0.83 |

-0.65 |

|

|

-1.20 |

-0.89 |

-0.11 |

-0.07 |

|

|

|

(0.17) |

(0.18) |

|

|

(0.24) |

(0.25) |

(0.02) |

(0.02) |

|

|

纬度 |

|

0.44 |

|

4.1 |

|

1.6 |

|

7.7 |

|

0.88 |

|

|

(1.8) |

|

(1.7) |

|

(2.3) |

|

(2.4) |

|

(0.2) |

|

|

修正的R2 |

0.5 |

0.49 |

0.24 |

0.3 |

0.56 |

0.56 |

0.27 |

0.36 |

0.3 |

0.46 |

|

观测值 |

67 |

67 |

72 |

72 |

67 |

67 |

68 |

68 |

73 |

73 |

5.2 制度和经济绩效

基本的结果展现于表4。主要的等式是等式(1)。我们以Ri为内生变量,建立如下方程:

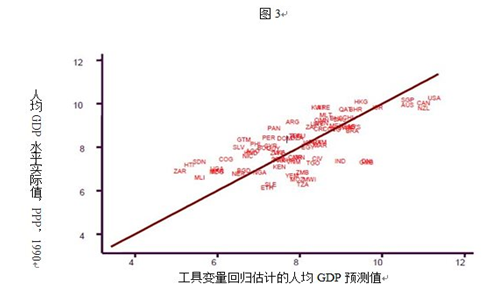

其中Mi代表移民死亡率。限制原则是Mi不能出现在方程(1)中。我们采用两阶段最小二乘法(2SLS)联合估计方程(1)和方程(5),其中logmi是Ri的工具变量。表4A报告了两阶段最小二乘法估计了产权保护程度的系数,即等式(1)中的α,B部分给出了第一阶段回归的结果。列1展示了死亡率的对数值与现存制度的显著相关性,与表3结果相同。两阶段二乘法估算结果显示,制度对人均收入的影响为0.95,高度显著(标准差为0.16)且大于表2OLS估计结果。这说明制度度量误差造成的偏误大于反向因果关系和遗漏变量造成的偏误。

为估量这些计算过程的整体显著性,我们分别又比较了掠夺风险指数的第一个四分位数和第三个四分位数的相关性。2SLS估计值0.95意味着免于掠夺指数25%和75%分位点的GDP存在171个对数点(450%)的差别,小于数据显示的185个对数点(540%)。图3印证了本文回归,描绘了工具变量回归的人均收入预测值(只有制度指数一个解释变量),以及样本中人均收入实际值。多数观测值接近45度对角线,再次印证了本文回归模型的解释能力。

列2显示,在加入了纬度这一变量之后,制度与收入的相关性仍旧存在:制度这个变量在形成了约0.22的标准差的同时,其系数仍为0.98。值得一提的是,纬度的影响不显著且符号相反。这一结果说明许多“珍贵”研究发现纬度对经济发展非常重要其实只是因为纬度与制度相关(或者早期殖民经历的其他外在因素共同作用于二者)。

列3和列4展示了结果不依赖于新欧洲国家。当我们排除美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等样本后,估算结果不仅非常显著,甚至更为强化。例如,不控制纬度差异时,制度的系数是1.29(标准差0.37);控制纬度差异时,其系数为1.2(标准差0.35)。

列5和列6显示了当从样本中拿掉非洲诸国的样本后的计算结果。排除非洲后,其结果虽稍微弱化,却更为精确。例如,不控制纬度时,制度的系数是0.61(标准差0.11);控制纬度时,其系数为0.58(标准差0.12)。

|

表4 人均GDP对数值的工具变量回归 |

||||||||

|

|

基准样本 |

基准样本 |

基准样本,不包括新欧洲国家 |

基准样本,不包括新欧洲国家 |

基准样本,不包括非洲 |

基准样本,不包括非洲 |

基准样本,带大陆虚拟变量 |

基准样本,带大陆虚拟变量 |

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

(8) |

|

|

A 两阶段最小二乘回归 |

||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.95 |

0.98 |

1.29 |

1.2 |

0.61 |

0.59 |

0.93 |

1.00 |

|

|

(0.16) |

(0.22) |

(0.37) |

(0.35) |

(0.11) |

(0.12) |

(0.24) |

(0.3) |

|

纬度 |

|

-0.4 |

|

1.3 |

|

0.22 |

|

-0.77 |

|

|

|

(1.30) |

|

(1.50) |

|

(0.89) |

|

(1.5) |

|

亚洲 |

|

|

|

|

|

|

-0.96 |

-1.00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.37) |

(0.44) |

|

非洲 |

|

|

|

|

|

|

-0.47 |

-0.45 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.33) |

(0.37) |

|

其他大陆 |

|

|

|

|

|

|

-0.67 |

-0.68 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.6) |

(0.6) |

|

B 免于掠夺指数平均值(1985-95)的第一阶段回归 |

||||||||

|

死亡率对数值 |

-0.61 |

-0.52 |

-0.39 |

-0.4 |

-1.2 |

-1.1 |

-0.48 |

-0.4 |

|

|

(0.13) |

(0.14) |

(0.13) |

(0.14) |

(0.20) |

(0.24) |

(0.16) |

(0.17) |

|

纬度 |

|

2.00 |

|

-0.15 |

|

|

|

1.9 |

|

|

|

(1.30) |

|

(1.50) |

|

|

|

(1.40) |

|

亚洲 |

|

|

|

|

|

|

0.3 |

-0.4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.5) |

(0.5) |

|

非洲 |

|

|

|

|

|

|

-0.26 |

-0.24 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.41) |

(0.41) |

|

其他大陆 |

|

|

|

|

|

|

1 |

-0.87 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.68) |

(0.68) |

|

修正的R2 |

0.26 |

0.27 |

0.12 |

0.1 |

0.45 |

0.54 |

0.26 |

0.27 |

|

C 最小二乘回归 |

||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.52 |

0.46 |

0.48 |

0.46 |

0.48 |

0.45 |

0.43 |

0.4 |

|

|

(0.06) |

(0.06) |

(0.08) |

(0.08) |

(0.07) |

(0.08) |

(0.06) |

(0.06) |

|

观测值 |

64 |

64 |

60 |

60 |

37 |

37 |

64 |

64 |

列7和列8展示了加入了大洲这一虚拟变量进行回归的结果(加入非洲、亚洲,美洲作为参照)。这并没有改变制度指标的估计结果,而且所有虚拟变量在5%显著水平上整体不显著,只有亚洲虚拟变量显著不同于美洲。事实是非洲这一虚拟变量在这一相关性中不显著说明了非洲的贫穷并非源自文化或者地理因素,而更多的是恶劣制度的存续所致。

附录A4a、b、c、d和e展示了以其他度量制度质量的指标重新代入计算的结果。这些指标包括:来自政体表三(Polity III)公权力约束状况,来自《政治风险报告》的法律与秩序指数,来自传统基金会的产权保护指数,来自弗雷泽基金会的法治度量,来自《商务国际》的司法效率指数(详见附录表A1和A4)。其结果与表4报告的结果相类似。还有,附录表A3展示了以1970年的公权力约束状况和人均收入带入计算的结果,这说明制度水平与人均收入的关联持续存在。

需要记录的一点是,当样本只有非洲各国时,掠夺风险与人均收入的一阶回归结果会减弱,而二阶段最小二乘法估算显示,制度的影响并不显著。但以公权力约束状况或者弗雷泽基金会的法治状况为变量时,其结果则具有显著性(其他的制度度量指标则无法得到这一结果)。由此我们判断,在非洲,死亡率和制度发育水平的关联较弱。

总之,表4展示的结果说明制度对于经济绩效影响显著。在本文剩余的部分中,我们将探讨这一结论的稳健性。

VI 稳健性

6.1 样本选择

表5检视了各个子样本的稳健性。表4则报告了以地区为口径形成的样本的计算结果。此处我们的目的在于考察在更替数据质量以及死亡率估计方法的状况下,我们的结论是否足够可信。在列1和列2的计算,我们仅使用了Curtin(1989)的《移民引致的死亡》中17国在1840年之前的数据资料。在这一以更小的样本计算结果过程中,我们发现第一阶段与第二阶段的相关性更强。不控制纬度时,以二阶段最小二乘法估计制度对人均收入的系数为1.0(标准差0.25);控制纬度时,系数为1.1(标准差0.33)(这与表4中的0.95和0.98形成鲜明比较)。

在列3和列4中,我们加入了Curtin(1998)的第二本书《疾疫与帝国》中的数据,包括了每个国家能够获得的最早数据。此时样本包含的国家增加到了31个。同时稍微减小了估计结果与标准差值。此时,我们得到的结果与表4中报告的结果较为相似。在列5和列6中,我们利用了其他资料(在附录中已经列出)估计了病疫状况相似的相邻国家的死亡率差异。这使得样本增加到44个,同时对估计的影响也没有改变。在列7和列8中,以水手代之传教士,我们加入了拉美诸国死亡率状况的样本。这与在表4中获得的结果相似。列9和列10展示了利用其他备选(“保守的”)的非洲样本计算的结果。与其直接从已有资料中获得数据,我们特地以疫病环境的相似性作为分组标准对非洲的死亡率水平进行了分析。例如,塞拉利昂和贝宁、科特迪瓦、加纳及几内亚分为一组;而法属苏丹则与马里和尼日尔分为一组。这样估算的结果与我们的结论相近。最后,在列11和列12中,我们报告了以宗主国死亡率分组标准为样本计算的结果。这一结果同样与我们之前的结论相去不远。总而言之,在可靠性各不相同的数据面前,我们的结论仍保持稳健。

6.2 加入其他控制变量

表4给出的计算的有效与否取决于移民死亡率是否的确与当下的经济绩效有关。虽然这一推理看似有理有据,但此处我们仍将以控制其他与死亡率与经济绩效关联的变量的方式来进一步证明这一理论。最终,我们发现即使在控制其他变量之后,结论的变化仍然可以忽略不计。而控制了制度的差异之后,那些在其他人研究中被反复强调的变量其实并没有对经济绩效有明显影响。

|

表5 人均GDP对数值的工具变量回归结果,多个样本 |

||||||||||||

|

|

早于1855年的数据 |

早于1855年的数据 |

最早的可得数据 |

最早的可得数据 |

包括相同卫生环境的邻国 |

包括相同卫生环境的邻国 |

包括拉丁美洲国家(来自海航数据) |

包括拉丁美洲国家(来自海航数据) |

Curtin非洲数据的其他版本 |

Curtin非洲数据的其他版本 |

采用欧洲死亡率对数值 |

采用欧洲死亡率对数值 |

|

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

(8) |

(9) |

(10) |

(11) |

(12) |

|

A 两阶段最小回归 |

||||||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

1.0 |

1.1 |

0.84 |

0.82 |

0.93 |

0.96 |

0.93 |

0.95 |

0.9 |

0.91 |

0.99 |

1.00 |

|

(0.25) |

(0.33) |

(0.17) |

(0.20) |

(0.17) |

(0.25) |

(0.16) |

(0.21) |

(0.15) |

(0.20) |

(0.18) |

(0.25) |

|

|

纬度 |

|

-0.57 |

|

0.29 |

|

-0.34 |

|

-0.27 |

|

-0.11 |

|

-0.65 |

|

|

(1.90) |

|

(1.30) |

|

(1.50) |

|

(1.30) |

|

(1.20) |

|

(1.4) |

|

|

B 免于掠夺指数的第一阶段回归,1985-95 |

||||||||||||

|

死亡率对数 |

-0.88 |

-0.77 |

-0.7 |

-0.6 |

-0.58 |

-0.47 |

-0.61 |

-0.52 |

-0.75 |

-0.66 |

-0.59 |

-0.49 |

|

(0.27) |

(0.30) |

(0.18) |

(0.19) |

(0.14) |

(0.16) |

(0.13) |

(0.14) |

(0.15) |

(0.17) |

(0.13) |

(0.14) |

|

|

纬度 |

|

1.60 |

|

1.80 |

|

2.23 |

|

2.00 |

|

1.40 |

|

2.1 |

|

|

(1.80) |

|

(1.80) |

|

(1.60) |

|

(1.30) |

|

(1.40) |

|

(1.3) |

|

|

修正的R2 |

0.38 |

0.37 |

0.3 |

0.3 |

0.27 |

0.29 |

0.26 |

0.28 |

0.29 |

0.29 |

0.23 |

0.25 |

|

C 最小二乘回归 |

||||||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.63 |

0.57 |

0.55 |

0.5 |

0.54 |

0.47 |

0.52 |

0.46 |

0.52 |

0.46 |

0.52 |

0.46 |

|

(0.12) |

(0.14) |

(0.08) |

(0.08) |

(0.07) |

(0.08) |

(0.06) |

(0.07) |

(0.06) |

(0.07) |

(0.06) |

(0.07) |

|

|

观测数 |

17 |

17 |

31 |

31 |

45 |

45 |

64 |

64 |

64 |

64 |

64 |

64 |

La Porta、Lopez-de-Silanes、Shleifer和Vishny(1999)论述了宗主国之别是殖民地现存制度的决定因素。Landes(1998)则强调宗主国至关重要,因其之影响将会通过文化改造而打上其烙印,影响现存制度。在列1中,我们加入了宗主国的虚拟变量(如比利时、德国、荷兰、意大利、法国、西班牙、葡萄牙;而英国则归入参照组)。关于免于掠夺指数,第一部分报告了2SLS估计结果,第二部分报告了第一阶段回归结果,第三部分报告了相应OLS估计结果。偶数列加入了纬度的差异的考量。无论是否控制纬度,在加入虚拟变量的情况下,制度与人均收入的关联都是稳健的。很有趣的是,一阶回归的结果指出,在控制移民的期望死亡率时(比属刚果结果为负),宗主国的影响在15%的水平上拒绝联合显著性。而在控制了移民的期望死亡率之后,宗主之别与殖民地制度水平高下的关联并没有证据支持。这与之前认为前英属地的经济绩效更高的所谓定论形成明显对立。在其他研究提出的大英属地绩效更好,恐怕是因为大英属地的移民条件更好,而殖民地则从不列颠承袭了更好的制度安排(我们的研究同样发现前英属地的制度更好,而如我们在回归过程中省略死亡率对数值,则英国这一虚拟变量对制度有明显影响)。

哈耶克(1960)和La Porta、Lopez-de-Silanes、Shleifer和Vishny(1999)亦强调了法律渊源的重要性。在列3和列4中,我们控制了法律来源的差异。在样本中,所有的国家都被归入大陆或海洋法系(许多国家虽非法属,但也秉行大陆法系)。同上,我们关于制度对人均收入的回归结果未受影响。然而在此处,即使在控制死亡率差异后,大陆法系渊源与坏制度之间的关联也很明显。

其间则还有一系列可以溯及马克思·韦伯论述宗教之于经济绩效之关键作用的研究。为控制宗教的影响,在列5和列6中,我们加入了天主教、伊斯兰教等宗教的人口比例这一变量(新教被归入参照组)。在此表中我们报告了F检验的p值显著性以及制度的2SLS估计结果。宗教与人均收入的关联表现得非常明显(特别是,天主教徒与新教教徒的比例更高意味着人均收入更高)。但二阶最小二乘法估算显示其对制度的影响基本没有变化。最后,列7加入了所有变量的结果。同上,所有的控制变量过程对于我们所估算而得的主要结论影响甚微。

|

表6 人均GDP对数值的工具变量回归结果,多个控制变量 |

|||||||

|

|

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

|

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

|

A 两阶段最小二乘回归 |

|||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

1.10 |

1.10 |

1.1 |

1.2 |

0.91 |

0.95 |

1.00 |

|

(0.19) |

(0.26) |

(0.19) |

(0.29) |

(0.15) |

(0.23) |

(0.23) |

|

|

纬度 |

|

-0.58 |

|

-1.0 |

|

-0.44 |

-0.83 |

|

|

(1.30) |

|

(1.50) |

|

(1.40) |

(1.4) |

|

|

虚拟变量:比属殖民地 |

2.4 |

2.5 |

|

|

|

|

1.7 |

|

(1.20) |

(1.20) |

|

|

|

|

(1.30) |

|

|

虚拟变量:法术殖民地 |

0.66 |

0.72 |

|

|

|

|

0.27 |

|

(0.38) |

(0.44) |

|

|

|

|

(0.72) |

|

|

虚拟变量:西班牙属殖民地 |

1.1 |

1.1 |

|

|

|

|

0.1 |

|

(0.33) |

(0.37) |

|

|

|

|

(0.70) |

|

|

虚拟变量:法国法律传统 |

|

|

1.0 |

1.1 |

|

|

0.23 |

|

|

|

(0.33) |

(0.41) |

|

|

(0.75) |

|

|

宗教信仰变量的p值 |

|

|

|

|

[0.001] |

[0.002] |

[0.52] |

|

B免于掠夺指数的第一阶段回归,1985-95 |

|||||||

|

死亡率对数 |

-0.57 |

-0.5 |

-0.54 |

-0.44 |

-0.58 |

-0.46 |

-0.7 |

|

(0.14) |

(0.16) |

(0.13) |

(0.14) |

(0.13) |

(0.15) |

(0.22) |

|

|

纬度 |

|

1.5 |

|

2.1 |

|

2.4 |

1.6 |

|

|

(1.4) |

|

(1.3) |

|

(1.4) |

(1.6) |

|

|

虚拟变量:法国法律传统 |

|

|

-0.8 |

-0.8 |

|

|

-0.9 |

|

|

|

(0.3) |

(0.3) |

|

|

(1.1) |

|

|

虚拟变量:比属殖民地 |

-2.9 |

-2.7 |

|

|

|

|

-1.6 |

|

(1.3) |

(1.3) |

|

|

|

|

(1.7) |

|

|

虚拟变量:法术殖民地 |

-0.51 |

-0.6 |

|

|

|

|

0.8 |

|

(0.43) |

(0.40) |

|

|

|

|

(1.10) |

|

|

虚拟变量:西班牙属殖民地 |

-0.66 |

-0.6 |

|

|

|

|

0.9 |

|

(0.40) |

(0.40) |

|

|

|

|

(1.00) |

|

|

修正的R2 |

0.31 |

0.31 |

0.31 |

0.33 |

0.28 |

0.3 |

0.3 |

|

C 最小二乘估计 |

|||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.54 |

0.5 |

0.57 |

0.51 |

0.53 |

0.46 |

0.46 |

|

(0.06) |

(0.06) |

(0.07) |

(0.07) |

(0.06) |

(0.06) |

(0.06) |

|

另一个问题是移民之死亡率与当地的气候及疫病环境的关联。我们的工具变量或许此前就已经捕获了这些变量的直接效果。在表7,我们加入了一组关于温度与湿度的变量。这些变量是:月最高气温和最低气温的平均值、最小值和最大值,上午和下午最小湿度和最大湿度。在该表中,我们报告了所有变量之间联合显著水平(所有数据来自Parker,1997)。同上,它们对于我们的估计结果影响甚微。

Sachs及其众多的合著者曾主张过疟疾对于解释非洲地区的贫困的重要性(Bloom和Sachs,1998;Gallup和Sachs,1998;Gallup等,1998)。因为疟疾是引起移民死亡率上升的主要原因,我们的估算或许捕捉到了疟疾的直接效果。故而我们对于以上的主张深表怀疑:因为疟疾的广泛传播是高度内生的;而恰恰是那些制度更糟糕的贫穷国家方才难于根除疟疾。更要紧之处在于,我们很难想象疟疾对于经济绩效有如此巨大之影响。虽然Sachs及其合著者主张,这一过程乃是借由糟糕的健康状况、高死亡率和矿工率而形成的,但事实是,许多长居于疟疾横行之地的人们或多或少都有一些对于疾病的抵抗力——如果他们活过了5岁,那么他们可能时不时地患上疟疾,但疟疾对于他们,并非致命性的(Curtin,1998; Bruce-Chwatt,1980)。我们或由此认为疟疾对于经济绩效并无如此巨大之影响(虽然很明显,它会有着巨大的社会成本)。相反的是,对于欧洲人,或是那些从未在幼年暴露于疫病环境的人而言,疟疾方才是致命的,疟疾这一变量成为决定欧洲人是否可以在殖民地定居的主要因素。

在任何情况下,控制疟疾这一变量也并未改变我们的结论。我们借由控制1994年那些居住在恶性疟原虫肆虐地区的人口比例,在表7的第二部分中完成了这一过程(该数据库是由Gallup等人于1998年建立并使用)。在附录C中,我们证明了一个事实,即包含对于收入和制度有着正面关联的内生变量对于制度这一变量的系数有着向下估计偏差。因为1994年的疟疾流行高度内生,直接控制疟疾变量将低估制度对经济绩效的影响。因此,表7中,其“免于掠夺的保护”的系数的估计值或多或少偏低,0.76较之表4中的0.95。不管如何,它仍旧保有0.27的较高标准差,高度显著,但是疟疾这一变量本身也是不显著的。因此,我们得到的结论是,移民死亡率对于经济绩效的影响并非通过其与当下疫病环境的关联而发生作用,而是倾向于通过对于制度的影响而产生作用。

一个相关的问题则是,在那些欧洲人殖民的殖民地,现在的人口结构中欧洲人的比例更高。有人或许会担心我们捕捉了“有更多欧洲人”的直接影响。为了控制这一影响,我们在表7的列7和8增加欧洲血统人口的比例(数据库由McEvedy和Jones(1978),Curtin等(1995)以及一些其他的来源建立;参见附录表A5)。有趣的是,这一变量不显著,同时制度之影响仍以0.87的系数,以及0.21的标准差,保持很高的显著性。在表7的列9中,我们加入了所有的变量,如温度、湿度、疟疾以及欧洲血统,一并估算,而其对于“免于掠夺的保护”对于人均收入的影响的估算影响甚微。

最后,在表8中,我们加入了一系列对于其他决定人均收入的潜在因素的控制。其中包括关于民族语言多元化的指标、关于土地质量和自然资源的指标以及是否沿海的指标(参见为定义而给出的附录中的表A1)。例如,在我们纳入了关于民族语言多元化的列1中,“免于掠夺的保护”的系数是0.74(其标准差为0.13),仅略低于我们的基线估计。因此民族语言多元化对于发展状况而言是内生的(譬如,民族语言多元化倾向于在统一市场的发展与形成的过程中,逐渐消失。参见Weber,1976或Andersen,1983),并与移民者死亡率相关,其估计系数为0.74的结果或许低估了制度对于收入的影响(参见附录C)。在加入其他变量控制之后,其估计结果同样相对只发生了轻微变化。我们据此总结,由早期殖民经历引起的制度变量上的变化,对于收入而言具有稳健性,并且很有可能捕捉了制度及政府政策对于经济福利的因果关系。

|

表7 人均GDP对数值的工具变量回归的稳健性检验(1) |

|

||||||||||||||||||

|

|

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

|

|||||||||

|

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

(8) |

(9) |

|

|||||||||

|

A 两阶段最小二乘回归 |

|

||||||||||||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.97 |

0.98 |

0.92 |

0.9 |

0.76 |

0.81 |

0.96 |

0.98 |

0.61 |

|

|||||||||

|

(0.24) |

(0.27) |

(0.16) |

(0.20) |

(0.28) |

(0.33) |

(0.28) |

(0.30) |

(0.28) |

|

||||||||||

|

纬度 |

|

0.29 |

|

0.24 |

|

-0.95 |

|

-0.41 |

-1.2 |

|

|||||||||

|

|

(1.80) |

|

(1.30) |

|

(1.20) |

|

(1.3) |

(1.20) |

|

||||||||||

|

温度变量p值 |

[0.9] |

[0.91] |

|

|

|

|

|

|

[0.93] |

|

|||||||||

|

湿度变量p值 |

|

|

[0.46] |

[0.44] |

|

|

|

|

[0.41] |

|

|||||||||

|

疟疾,1994 |

|

|

|

|

-0.48 |

-0.53 |

|

|

-0.7 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

(0.50) |

(0.51) |

|

|

(0.32) |

|

||||||||||

|

欧洲血统人口比例,1975 |

|

|

|

|

|

|

-0.06 |

0.02 |

0.27 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

(0.8) |

(0.9) |

(0.7) |

|

||||||||||

|

B 免于掠夺指数的第一阶段回归,1985-95 |

|

||||||||||||||||||

|

死亡率对数 |

-0.51 |

-0.47 |

-0.67 |

-0.56 |

-0.41 |

-0.36 |

-0.41 |

-0.41 |

-0.43 |

|

|||||||||

|

(0.15) |

(0.15) |

(0.14) |

(0.15) |

(0.19) |

(0.19) |

(0.14) |

(0.15) |

(0.21) |

|

||||||||||

|

纬度 |

|

2.6 |

|

2.4 |

|

1.9 |

|

0.43 |

1.4 |

|

|||||||||

|

|

(1.8) |

|

(1.4) |

|

(1.4) |

|

(1.5) |

(2.2) |

|

||||||||||

|

修正的R2 |

0.24 |

0.25 |

0.29 |

0.3 |

0.27 |

0.28 |

0.32 |

0.31 |

0.34 |

|

|||||||||

|

C 最小二乘估计 |

|

||||||||||||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.44 |

0.41 |

0.49 |

0.41 |

0.37 |

0.37 |

0.40 |

0.40 |

0.30 |

|

|||||||||

|

(0.07) |

(0.07) |

(0.06) |

(0.06) |

(0.05) |

(0.06) |

(0.06) |

(0.06) |

(0.06) |

|

||||||||||

|

表8 人均GDP对数值的工具变量回归的稳健性检验(2) |

|||||||||||||||||||

|

|

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

||||||||||

|

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

(8) |

(9) |

||||||||||

|

A 两阶段最小二乘回归 |

|||||||||||||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.93 |

0.98 |

1.1 |

1.2 |

1 |

1.1 |

0.74 |

0.77 |

0.87 |

||||||||||

|

(0.19) |

(0.25) |

(0.28) |

0.34) |

(0.19) |

(0.28) |

(0.13) |

(0.16) |

(0.28) |

|||||||||||

|

纬度 |

|

-0.7 |

|

0.12 |

|

-0.72 |

|

-0.66 |

-1.7 |

||||||||||

|

|

(1.4) |

|

(1.6) |

|

(1.5) |

|

(1.0) |

(1.4) |

|||||||||||

|

土壤质量的p值 |

[0.43] |

[0.51] |

|

|

|

|

|

|

0.54 |

||||||||||

|

自然资源的p值 |

|

|

[0.59] |

[0.63] |

|

|

|

|

0.91 |

||||||||||

|

虚拟变量:沿海 |

|

|

|

|

0.68 |

0.76 |

|

|

0.7 |

||||||||||

|

|

|

|

|

(0.54) |

(0.63) |

|

|

-0.5 |

|||||||||||

|

语言多元化 |

|

|

|

|

|

|

-1.1 |

-1.1 |

-1.7 |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

(0.32) |

(0.34) |

(0.50) |

|||||||||||

|

B 免于掠夺指数的第一阶段回归,1985-95 |

|||||||||||||||||||

|

死亡率对数 |

-0.59 |

-0.5 |

-0.46 |

-0.41 |

-0.55 |

-0.45 |

-0.64 |

-0.56 |

-0.42 |

||||||||||

|

(0.15) |

(0.16) |

(0.14) |

(0.15) |

(0.13) |

(0.14) |

(0.15) |

(0.15) |

(0.17) |

|||||||||||

|

纬度 |

|

2.1 |

|

1.3 |

|

2.2 |

|

2.3 |

2.6 |

||||||||||

|

|

(1.4) |

|

(1.4) |

|

(1.3) |

|

(1.4) |

(1.6) |

|||||||||||

|

修正的R2 |

0.24 |

0.25 |

0.24 |

0.24 |

0.28 |

0.3 |

0.25 |

0.27 |

0.28 |

||||||||||

|

C 最小二乘估计 |

|||||||||||||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.50 |

0.46 |

0.50 |

0.46 |

0.51 |

0.44 |

0.52 |

0.46 |

0.44 |

||||||||||

|

(0.06) |

(0.07) |

(0.07) |

(0.07) |

(0.07) |

(0.07) |

(0.06) |

(0.07) |

(0.07) |

|||||||||||

|

表9 过度识别检验 |

||||||||||

|

|

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

基准样本 |

|

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

(7) |

(8) |

(9) |

(10) |

|

A 两阶段最小二乘回归 |

||||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.9 |

0.93 |

0.81 |

0.81 |

0.81 |

0.81 |

0.66 |

0.7 |

0.64 |

0.65 |

|

(0.13) |

(0.17) |

(1.30) |

(0.17) |

(0.13) |

(0.17) |

(0.12) |

(0.13) |

(0.11) |

(0.13) |

|

|

纬度 |

|

-0.35 |

|

-0.02 |

|

0.002 |

|

-0.44 |

|

-0.35 |

|

|

(1.20) |

|

(1.10) |

|

(1.10) |

|

(0.90) |

|

(0.90) |

|

|

B 免于掠夺指数的第一阶段回归 |

||||||||||

|

欧洲移民,1900 |

2.20 |

2.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.71) |

(0.8) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

行政约束程度,1900 |

|

|

0.19 |

0.16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.1) |

(0.1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

民主程度,1900 |

|

|

|

|

0.15 |

0.13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.07) |

(0.07) |

|

|

|

|

|

|

行政约束程度,独立后第一年 |

|

|

|

|

|

|

0.18 |

0.17 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.08) |

(0.08) |

|

|

|

|

民主程度,独立后第一年 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0.13 |

0.13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0.05) |

(0.05) |

|

|

修正的R2 |

0.35 |

0.34 |

0.29 |

0.29 |

0.3 |

0.29 |

0.29 |

0.3 |

03 |

0.31 |

|

C 过度识别检验结果 |

||||||||||

|

p值(χ2检验) |

[0.73] |

[0.79] |

[0.32] |

[0.32] |

[0.31] |

[0.31] |

[0.42] |

[0.4] |

[0.28] |

[0.26] |

|

D 第二阶段回归,死亡率对数值作为外生变量 |

||||||||||

|

免于掠夺指数平均值,1985-95 |

0.83 |

0.86 |

0.51 |

0.44 |

0.53 |

0.47 |

0.5 |

0.5 |

0.44 |

0.44 |

|

(0.24) |

(0.30) |

(0.25) |

(0.30) |

(0.24) |

(0.28) |

(0.21) |

(0.21) |

(0.19) |

(0.19) |

|

|

死亡率对数值 |

-0.06 |

-0.05 |

-0.22 |

-0.24 |

-0.21 |

-0.23 |

-0.13 |

-0.14 |

-0.17 |

-0.17 |

|

(0.17) |

(0.18) |

(0.17) |

(0.17) |

(0.16) |

(0.17) |

(0.14) |

(0.14) |

(0.13) |

(0.12) |

|

|

纬度 |

|

-0.27 |

|

0.55 |

|

0.51 |

|

-0.17 |

|

-0.04 |

|

|

(1.10) |

|

(0.88) |

|

(0.87) |

|

(0.80) |

|

(0.75) |

|

6.3 过度识别检验

我们同样可以通过过度识别检验来考察我们的研究过程的有效性。根据我们的理论进行回想,移民死亡率影响移民活动,移民活动影响早期制度,而早期制度影响当下制度。数学意义上,我们借由等式(2),(3)和(4)阐述了这一关联。借由将C和S作为其他工具变量(additional instruments),我们可以检验其间的任意一个变量,C、S和M,对于人均收入是否有直接影响(logy)。

过度识别检验将拒绝原假设,如果:

2.变量C或者S对于人均收入logyi有直接影响(如S或C与EI有关联),或者;

3.移民的死亡率M,通过其他变量,如文化,对于logyi有间接作用;

而由我们的研究提出的过度识别检验限制从未拒绝我们的结果。这说明,根据过度识别限制的结果,我们可以排除以上三种可能。这让我们更有理由相信,移民死亡率是一个合适的工具变量且通过该工具变量正确地估计了制度对经济绩效的作用(即不包括与移民死亡率相关的其他变量的影响)。

这一过度识别检验的结果及其相关结果报告于表9中。在最上面的表A中,我们报告了根据死亡率之外的多个工具变量进行的二阶段最小二乘法(2SLS)估计出的,“免于掠夺的保护”对于人均GDP的影响,而表B则给出了相关的第一阶段回归结果。此处的估计与表4中的结果非常接近。例如,在列1中,我们使用了“1900年的欧洲移民”作为唯一的关于制度的工具变量。而较之我们的基准估计结果的0.95,该结果估计影响程度为0.91(其标准差为0.13),相差不大。其他列中加入了纬度,并使用其他的工具变量,如1900年的对公权力约束状况,独立后第一年对公权力的约束状况,以及1900年的民主状况。

在D部分中,我们报告了一个更加容易表述的过度识别检验版本。它加上了死亡率的对数值作为一个外生解释变量。如果移民面对的死亡率对于人均收入有直接影响,我们可以认为这一变量将在方程中有显著且负面的影响。在所有情况下,其结果均是小且不显著的。例如,在列1中,死亡率的对数值的系数为-0.06(其标准差为0.07)。这一结果强化了“移民面临的死亡率通过它们对于制度的影响而发生作用”的命题。

最后,为了完整性,在C部分中,我们报告了χ2的过度识别检验中的p值。旨在检验A部分B部分工具变量2SLS估计的系数与加入移民死亡率工具变量估计的系数是否显著不同(如,在第一行中,单独使用“欧洲移民”所得到的系数与使用“欧洲移民”死亡率的对数值作为工具变量进行了对比)。我们没有拒绝“他们是等价的”的假设;故这些结果同样显示,没有证据表明“移民所面对的死亡率”直接或者借由除制度之外的其他变量对于经济绩效有影响。

VII 结束语

许多经济学家和社会科学家坚信制度以及国家政策之间的差别是各国人均收入差距的根源。然而,关于什么决定了制度与“政府对于经济过程的态度”方面却莫衷一是。这使得甄别制度差异的外生因素以估计其对经济绩效的影响变得非常困难。在本文中,我们认为殖民经历的不同可以成为一个制度差异的外生因素的可能来源。

我们的研究基于如下前提。欧洲人有着诸多的殖民策略,且其与制度有关。一个极端情况,恰如在美国、澳大利亚和新西兰,殖民者到达殖民地并在此定居,同时建立法治规则并鼓励投资。另一个极端情况,则恰如在刚果和黄金海岸,殖民者建立以向宗主国转移资源为目的的掠夺型政权。奴隶贸易或许是此类行为的最极端范例。而这些制度族对于投资及经济过程而言具有破坏性的作用,即是说,某种程度而言,殖民策略至少部分由欧洲殖民者定居的便利性决定。在那些欧洲殖民者面临着较高死亡率的地区,他们无法前往与定居,故而他们更可能倾向于建立掠夺型政权。最后,我们认为这些早期制度驻存至今日。因此,决定欧洲人是否可以前往并在殖民地定居的因素对于今日的制度有着重要的影响。我们以将此视为外生差异来源的方式,估计了制度对于经济绩效的影响。

我们通过说明士兵、传教士和水手在殖民地所面临的死亡率与欧洲人的移民活动之间、在欧洲人的殖民活动与早期建立制度的方式之间、以及早期制度与当下制度之间的显著关联,从数据上证明了这些假设。我们的估算显示,在制度方面的差异可以解释人均收入差距中超过四分之三的原因。我们也证明了,这一关联并非由离群值所左右,并且在控制了气候、当下的疾疫环境、宗教、自然资源以及当下的种族构成后,同样具有稳健性。

此处有必要指出,我们的发现并不认为当下制度乃由殖民政策先决而无法改变。我们强调的是,殖民经历乃是诸多影响制度的因素之一。因为移民死亡率可以说具有外生性,他们在分离制度对于经济绩效的影响方面,作为工具变量是非常有用的。实际上,我们的结论提出的建议是,在贫穷国家,实质性的收入增长来自制度的不断改善。

我们的研究中仍有许多问题有待解决。制度在某种程度上被处理为“黑箱”:我们的结果则认为,减少掠夺风险(或者增加其他产权保护措施)将会形成人均收入的显著增加,但是并未指出那一类的具体步骤可以引致这些制度的改善。制度特征,如掠夺风险、产权保护、法治规则等,应当被视为一个均衡结果,并由某些更基本和基础的制度决定,如总统制和议会制或海洋法的存续等。而一个更详细的关于更多的根本制度对于产权及掠夺风险的影响则是一块有待开拓的领域。

董显龙(译),夏庆杰(校)

论文信息:Daron Acemoglu,Simon Johnson & James A. Robinson, The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation, NBER Working Paper No. 7771, Issued in June 2000.

·国际动态·

非洲:改革土地权属,推进农业革命,消除贫困

撒哈拉以南非洲拥有世界上近一半可供利用的未开垦土地,据估计超过2.02亿公顷。但到目前为止,非洲大陆一直未能开发这些未利用的大片土地来大幅减少贫困和推动增长、就业与共同繁荣。

世界银行今天发布的最新报告《保障非洲土地权属,促进共同繁荣》认为,如果在未来十年能够实现涉及土地所有权和土地管理的复杂的治理程序的现代化,非洲国家及其社区就有可能有效地结束“土地掠夺”,大幅增加粮食种植,改变自身的发展前景。非洲的贫困率为全世界最高,47.5%的人口生活在每天1.25美元的贫困线下。

世界银行主管非洲地区的副行长马克塔•迪奥普说:“尽管拥有大量的土地和矿产财富,非洲仍很贫穷。改善土地治理,对于实现经济快速增长并将其转化为显著减少贫困和为非洲人包括妇女创造更多的机遇,具有十分重要的意义。妇女占非洲农业人口的70%,但却由于传统习惯而不能拥有土地。这种现状是无法接受的,必须要改变,要让所有非洲人都能受益于他们的土地。”

报告指出,非洲90%以上的农村土地是登记的,从而非常容易遭到掠夺或征收而只能得到很少的补偿。不过,报告也指出,在加纳、马拉维、莫桑比克、坦桑尼亚、乌干达等国开展试点所产生的令人鼓舞的证据表明,制定一个行动计划可以有助于带来农业生产的革命,结束土地掠夺,根除非洲的极贫状况。

变革的行动计划

报告认为,非洲通过采取以下措施,在未来十年间可以最终实现土地的巨大发展潜力:

倡导改革和投资,登记所有公共土地和个人拥有的土地。

规范非洲60%城市贫民窟公共土地的权属。

完善非洲国家土地治理制度,打击腐败(这些问题的存在往往导致维护现状和损害穷人利益)。

培养非洲各国政府支持土地改革的政治意愿,号召国际社会从政治和财政上给予支持。

新报告说,要扩大政策改革和投资的规模,需要非洲国家及其发展伙伴(包括私营部门)在十年间投入超过45亿美元。

世界银行非洲地区可持续发展局局长贾马尔•赛伊尔说:“提高非洲农业部门的绩效和生产力,对于促进经济增长、创造更多就业机会、吸引更多投资和大幅减少贫困,都至关重要。土地治理变革是保障非洲未来、造福所有非洲国家的有效途径。”

变革的契机好过以往任何时候

粮食类大宗商品价格高涨和外国直接投资大幅增加,提高了土地管理投资的潜在回报率,可以通过提高农产品产量和改善市场准入与价格来实现。大多数非洲国家已经有了基本的土地法,这些法律承认习惯的土地权和性别平等,这是推进必要改革的重要条件。

此外,新的卫星和信息技术可以大大降低土地的管理成本。越来越多的非洲国家正在使用这些技术来降低土地测绘和土地登记电脑化的成本,提高效率,减少腐败。

约有26个非洲国家已经建立了至少一个连续运行参考站(CORS),约有50个连续运行参考站在为非洲大地测量参考系统提供数据,该系统一旦完成,将为整个非洲大陆提供一个统一的坐标参考系统。

挑战犹存

非洲的农村土地登记率只有10%,土地管理效率低下意味着,土地流转所需的时间和成本是工业化国家的两倍,治理不力是土地部门腐败的首要原因。

报告警告说:“如果不改善公共和个人土地使用权登记和土地治理,近来非洲外资大幅增加就不会带来共享和持续的增长,因为可能出现当地社区因征地导致的动荡,投资者的交易也会面临严重的不确定性或崩溃的危险,正像2009年马达加斯加发生的事情。”

报告列举了非洲各国政府如何进行艰难的改革、颁布法律和实行渐进式土地政策并已惠及贫困社区的成功例子。报告强调了提高能力的必要性,报告发现加纳、肯尼亚和乌干达等国每百万人只有不到10个专业土地测量师,在马来西亚和斯里兰卡该比例分别为每百万人197和150个土地测量师。在肯尼亚的206名注册土地测量师里只有85人仍在从事此项工作。报告指出,没有土地管理方面的配套投资,能力建设也是徒劳的。

报告作者、世行非洲地区首席土地专家弗兰克•巴姆吉沙说:“非洲要想保持和进一步提高增长率和实现发展潜力,就需要把土地治理问题放在中心位置。我们的研究结果为非洲国家及其社区保障土地权和构建共享繁荣提供了一个有用的、政策导向的路线图”。

截至2002年,至少有20个撒哈拉以南非洲国家已承认社区公有土地权利和性别平等,这个数字已增加近一倍。非洲联盟委员会已制定了一个以五年战略计划为依托的土地政策框架,在2016年前实施。

资料来源:http://www.shihang.org。

·专题报告·

欧洲与中亚地区:推动能效议程

能源是实现可持续的经济增长的基本条件,是实现减轻贫困和扩大共享的繁荣的重要因素。商业发展、就业岗位创造、以及收入增加都需要足够的、可持续和可靠的能源供应。然而,在许多发展中国家,实现可持续的能源供应仍然是个持续的挑战。最近发起的一些全球倡议,其中包括“人人享有可持续能源”倡议,凸显了能源在全球战胜贫困的工作中的重要性,并为全世界的决策者们如何解决能源问题提供了指导。

在欧洲与中亚地区(ECA)面临潜在的能源危机之际,这些倡议所提供的指导和资源对该地区(世界上能源最敏感的地区之一)来说尤为重要。在乌克兰和马其顿,输电过程中产生的技术性损失分别达到了13%和15%,在塔吉克斯坦则高达20%。该地区劣质的建筑导致供暖不足,增加了学校、工作场所和家庭的能源消费。此外,该地区产生的温室气体排放占全球的12%,考虑到其产出,这正好是它应该产生的排放的比重的两倍。所有这些都是造成该地区可承受的能源供应不足的原因 — 给各国的家庭,尤其是贫困家庭,造成了影响,也促生了采取行动的需求。 虽然联合国领导的“人人享有可持续能源倡议”的两个组成部分(扩大获得现代能源服务的机会和向更可再生的能源资源转变)为欧洲与中亚地区应对能源挑战提供了机遇,但该倡议的第三个支柱则为该地区提供了最好的机遇:加倍提高能效的改善速度。

过去十年来,世界银行集团为该地区提高能效的行动做出了30亿美元的承诺 — 在过去15年中帮助像白俄罗斯那样的国家将其能源密集度降低了60%,帮助乌兹别克节省了否则将被低效率损失掉的50,000兆瓦能源。过去十年来,能效项目、方案、以及倡议每年总共为该地区节省了估计的42.5 TWh的能源,或相当于新西兰2010年的全部发电量。

提高能源使用效率不但是增加能源资源的最有成本效益的方法之一,而且还为欧洲与中亚地区减少温室气体排放提供了机遇。该地区的有关投资估计每年减少了750万吨二氧化碳排放量 — 以具有成本效益的方法支持了绿色的增长。

然而,展望未来,有必要扩大这些承诺以预防该地区所面临的能源危机。今后20年将需要大约3.3万亿美元(或占该地区国内生产总值的3%)的投资。虽然数额很大,但许多这些投资将在几年内实现自我回收。巴尔干地区若干国家的证据表明,那里的能效措施一般使建筑节省了30-45%的能源,并在大约6-8年的时间内收回了投资。此外,减少能源补贴,保护贫困人口、以及投资于提高能源使用效率也意味着欧洲与中亚地区近一半的国家可以使GDP提高超过1%。

为了这样的未来,世界银行集团最近呼吁根据该地区国家的具体需求扩大这种倡议,从而更新了这个承诺。虽然各国所面临的机遇不同,但都包括通过更新基础设施、减少能源需求、采用更有效的技术、以及提高城市能效从而提高现有基础设施的能源使用效率。这些举措可以通过同时提高这些国家的能源安全、推动增长、以及减少能源部门的环境和社会影响,来帮助这些国家。通过这样做,国家就有可能提高产业竞争力、减少对新电厂的需求、和进一步提高预防潜在的地区能源危机的能力。

资料来源:http://www.shihang.org。

·书籍推荐·

评《穷人的银行家》

李华芳

由于人口数量而带来的贫穷问题一直是经济学家心头挥之不去的梦魇,出于对效率追求而达成的均衡,远非像马歇尔剪刀理论描述的那样精妙。科斯那句经济学家“对理论的追求使他们忘记睁眼看基本的事实”的谴责引起了共鸣。是的,如果理性驱动下的追求效率的行为能达成帕累托最优,那么帕累托本人何以要警告这种均衡思路是值得警惕的呢?原因就在于,一个有效率的社会可以达成均衡,但贫富差距极大的状态也可能是一种均衡,但这显然不是“好社会”应当追求的,尤其是当有众多人在赤贫的生活中挣扎时,经济理论的梦想不能掩盖嗷嗷待哺的婴儿、衣衫褴褛的乞丐、形容枯槁的艾滋病患者……

对于南亚的经济学者而言,触目惊心的现实迫使他们反思当下的经济理论与现实之间的巨大落差。印度的阿玛蒂亚•森在经济学上阐明了印度大饥荒的主要原因并不是因为粮食供给不足,而是因为制度缺陷造成的。而孟加拉的尤努斯则从理论投身实践,试图重新开辟一条新的路径,解决贫穷问题。

1974年,孟加拉爆发大饥荒,尤努斯所在的吉大港的村子里每天都有人饿死,这一残酷的事实使尤努斯对穷困有痛彻心肺的感受。 帮助穷人的想法无法用理性加以束缚,这一刻,尤努斯处于休谟名言的笼罩之下,“理性是激情的奴隶”。这位经济学家开始用自己的理性为实现激情的梦想而努力,他的思考和行动都写在这本自传《穷人的银行家》里。

如何让穷人脱贫致富,对此有不同的认识,但经济学者基本都会同意应该“授之以渔”,而非“授之以鱼”。不过要从经济理念上完成效率社会到良好社会的转型,却并不容易。长久以来,人们忽视亚当•斯密在《道德情操论》中关于以“同情共感”为基础的构建社会的方式,而夸大了价格机制的重要性,但斯密实际上认为没有德性的社会是不值得追求的。而在《道德情操论》中斯密提到的“体面社会”有助于我们理解尤努斯在孟加拉开展的“扶贫活动”。在尤努斯看来,解决贫穷问题的根本方法是给穷人机会让他们参与竞争,这听起来不可思议,但恰恰是问题的关键所在。

要帮助穷人,了解穷人为什么穷困可能是首要的事务。在赤贫线上的人们为温饱已经发展出各种令人难以想象的能力,人类求生的本能使他们得以忍受极其严苛的条件,在不确定的坏境里艰难存活,他们所需要的仅仅是一个机会,摆脱每天的费用仅够维持当天消费的窘境。他们需要抵御突发的灾害,也需要有盈余来改善生活。

尤努斯从贷款27美元给42个赤贫的制作竹凳的妇女开始,慢慢体会到一个珍贵的事实:穷人是讲信用的。所以“贷款给穷人,不要担保”的“疯狂”想法占据了尤努斯的脑海,他一心一意创立了格莱珉银行。因为尤努斯比那些书斋里的经济学者明白,有东西可以担保的人境况要好于那些一无所有的,而真正需要帮助的人恰恰是那些赤贫的人,而格莱珉银行要做的是真正的穷人的银行。

不过世界银行的经济学家们对尤努斯的试验并不热心,因为这超出了哈佛或者芝加哥大学课堂上教给他们的东西。在传统观念里,原本就有借钱不还的道德风险,更何况没有担保!但现实毕竟比理论要复杂得多。如果我们仔细研究格莱珉的模式,不难发现其中的制衡机制。赤贫的贷款者需要组成一个5人小组自己管理,这样就变成了一个小的熟人社会而遭受监督,这种监督是互相的,如果一个人不还贷,那么其他人就会帮助他,或者延长还款期限或者让他每天少还一点,但总而言之,他还在熟人社会里,还处于监督之下。因此若他拒绝还贷的话,他在这个熟人社会中的信用就会受损,而很难在熟人社会中继续生活下去。这样,熟人社会的相互监督就能极大消除道德风险。

事实是,格莱珉银行的还贷率高于表现最优异的商业银行。传统分析对此无计可施,因为那些现实中的细节并不为人知晓,这可能是因为经济学家们的自负,不过从另外一个方面来看,尤努斯的实践也证明了这些目空一切者的无知,在对待贫穷问题上,没有面向真实世界的态度,就会陷入“理性的自负”而不能自拔,对于真正推进扶贫却没有半点好处。这是当下经济学家们的普遍尴尬。

当然,仅仅消除道德风险是不够的,格莱珉银行还不能安枕无忧,推行小额贷款仍然遭到了多重困难。最大的困难来自孟加拉世界的男权和宗教禁忌。在孟加拉社会,妇女的地位受到极端的歧视和打压,妇女甚至不能接触外人、不能碰钱。一个赤贫的孟加拉妇女在生活的各个层面都遭受抱怨,例如她只会给家庭带来不幸,家人无力负担她的嫁妆,父母会抱怨不如将她流产,或在出生的时候就弄死,或者把她饿死算了等等。这种对女性天然的敌意,加上超声波技术对胎儿性别的判断,使得孟加拉、印度等国每年都有大量女孩从子宫中“失踪”。面对如此绝境,妇女第一次从一个陌生的机构——格莱珉银行——中得到了信任,获得了贷款,于是“她发誓,绝对不会辜负这个机构,也不会辜负自己。她一定会竭尽所能,还清每一分钱”。而尤努斯和他的伙伴也凭借超凡的耐心和毅力,克服了与当事人不能直接见面的困难,消除了穷人的种种疑虑,终于让格莱珉银行从星星之火壮大成燎原之势。

有志于改变贫穷状况的学者必须了解,在穷困的绝境中挣扎的人们,对现实的机会有更深刻的体察,只要辅以相关的金融服务——小额贷款,穷人就能抓住机会。正如尤努斯确信的:贫穷的位置,只应在博物馆里。格莱珉模式的成功不仅是因为尤努斯认识到捐钱的慈善活动只是权宜之计,真正重要的是为所有人——包括穷人和富人——创造一个平等的竞技场,给每一个人公平的机会。当然这一切也离不开尤努斯的那种近乎狂热的激情,而正是这种“将贫穷永远抛入历史”的激情给强调理性的沉闷的经济学注入了生机。

书籍信息:穆罕默德·尤努斯著,吴士宏译,《穷人的银行家》,生活、读书、新知三联书店2006年6月出版。

主 办:中国国际扶贫中心

协 办:北京大学经济与人类发展研究中心

主 编:左常升

副 主 编:何晓军、夏庆杰

责任编辑:张德亮

地 址:北京市朝阳区太阳宫北街1号

邮 编:100028

电 话:010-84419641

传 真:010-84419658

电子邮箱:zhangdeliang@iprcc.org.cn

网 址:www.iprcc.org.cn

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2