国际减贫动态第十一期

本期导读

减贫研究 城市化、农村人口向城市流动、城市贫困

![]() · 机构内刊·

· 机构内刊·

·减贫研究·

城市化、农村人口向城市流动、城市贫困

Cecilia Tacoli,Gordon McGranahan and David Satterthwaite

农村人口向城市流动的问题不仅持续引起诸多学者的研究兴趣,也引起越来越多的社会关注。日益增长的城市贫困常常都被归咎于流动人口,但事实上并非所有的流动人口都身处贫穷。但在许多城市,流动人口在城市贫困人口的构成中占很大比例,无论是在收入方面还是在诸如享有足够的住房面积、获得各种服务等非收入方面,都处于不利地位。像大多数的城市贫困人口一样,他们工作时间长、工作环境不安全、工作无保障、工资低。另外,因大多数低收入和非正规住区缺乏基本的基础设施,他们所处环境会面临多种危害。在很多情况下,城市政府力图减少或控制农村人口向城市流动,这样做不仅会影响到流动人口,也会影响到低收入的城市居民。

1 引言

农村人口向城市转移和流动的问题不仅持续引起诸多人士的研究兴趣,也引起越来越多的社会关注。2013年世界人口政策(World Population Policies)报告指出,“根据185个国家在2013年提供的数据可知,80%的政府都制定了政策以降低农村人口向城市流动,与1996年的38%相比有很大增长”(联合国2013a)。在目前正在经历城市变迁的非洲和亚洲的中低等收入国家,这一比例是最高的。在一个城市化日益加速的时期,人口分布发生实质性转变似乎不可避免,虽然可能不像通常预期的那样呈现快速或者线性变化趋势。在大多数情况下,随着各国的GDP份额和就业从农业部门转向受益于城市中心集聚状态的工业和服务业部门,城市化进程因此就与经济的可持续增长密切相关。在农村人口占大多数的国家,农业生产系统正越来越多地进行规模化、机械化耕作,对于小农户而言,如果无法充分获得信贷和技术支持,他们在应对干旱和气候变化方面就会面临压力。农村人口向城市流动正是上述转变所导致的结果,也是城市化的一个重要组成部分。

在国家层面,城市化带来的经济利益已得到广泛认可,而人口流动和汇款到农村能带来财政收益和社会文化效益,这一点也毋庸置疑。不过,备受关注的却是城市化速度以及国家和地方政府的应对能力。特别是在低收入国家,人们认为农村人口向城市流动引发了各种问题,诸如住房、基础设施和服务等供应不足,人口过剩、交通堵塞,以及越来越多的环境危害等等。毫无疑问,快速增长的城市人口会让国家和地方政府,尤其是地方政府,面临严峻挑战。但是,人们在城市化(居住在城市地区的人口在全国总人口中所占比例)和城市增长(居住在城市地区的绝对人口数量)这两个概念之间总是存在混淆。农村人口向城市流动,虽然是城市化的一个重要因素,但其在城市增长方面所起的作用就小多了,因为城市增长主要是由人口的自然增长决定的。因此,旨在降低农村人口向城市流动的排外政策往往会损害贫困人群(无论其是否为流动人口)的利益。本文中的第2和第3部分所讨论的问题包括:对城市化和城市增长的一些常见理解错误,以及在计划和管理城市化和城市增长失败时会面临的风险,这些错误和风险会使贫困和社会排斥等问题向更加严重的方向发展。

在城市层面,地方政府在确保城市化的包容性及其利益共享的特点等方面或许要发挥最重要的作用。然而,在南半球的很多城市,很大比例的人口都无法获得能够满足需要的住房、基础设施及服务。这使得他们在应对环境危害和社会经济风险时会更加脆弱。文章的第4部分总结了造成城市贫困的主要因素,既包括收入方面的因素,也包括非收入方面的因素。

城市对农村流动人口的加入是反感的,这一观点的主要假设之一是农村流动人口造成城市贫困加剧。但这种假设忽略了一个事实,即农村流向城市的人口并非属于单一群体。特别是从农村角度而言,流动人口具有不同特点,所流向目的地和停留时长也各不相同,这一点显而易见。事实上,并非所有的农村流动人口都是贫穷的。不过,流动人口在城市贫困人口中所占比例却远大于其所占城市总人口的比例,而且面临各种不利境遇,这一点在本文的第5部分会有所描述。这也就提出了一个问题:专门针对城市中心的流动人口而制定的政策是否是可取的、可行的。制定政策的第一个障碍,也是主要的障碍,是缺乏与贫困流动人口相关的数据——但这也反映出低收入住区居民(无论其是否是流动人口)相关数据的缺乏。有关减少城市贫困的各种倡议和方案,只有在考虑到所有低收入人群并承认不同的家庭和个人有不同需求的情况下,才更有可能成功。公民社会(civil society)和地方政府进行合作是成功的关键,是对公民权利认可的关键,而公民权利往往是造成城市贫民(无论是流动人口还是非流动人口)边缘化的主要原因。

2 人口流动对城市化的贡献

国内人口流动,尤其是从农村到城市的净流动,会推动一个国家人口的城市化进程。总人口快速增长与快速城市化往往是分不开的,尤其会造成城市人口的快速增长。为了更好地对这些变迁进行管理,对其加深理解就变得十分重要。在本部分,我们首先要进行一些概念上的澄清,然后就人口变迁和城市变迁在世界不同地区的结合方式提供一些汇总统计数据。就各大洲而言,非洲的城市人口增长率是最高的,这主要是因为其整体人口增长比率最高。亚洲的城市化率最快,事实上,在亚洲,农村到城市的人口净流动率也是最高的。在世界大部分地区,城市人口增长率和城市化率都已呈下降趋势,但全世界每年城市的绝对人口数量却是不断增加的,这主要是由于非洲和亚洲的城市人口增长造成的。在未来一段时间,全世界城市化率和城市人口增长率都可能继续下降,只有在非洲,至少在未来的几十年,其城市人口增长率仍呈绝对升高的趋势。

2.1一些概念上的澄清

根据人口学家的定义,城市化指的是居住在城市地区人口的增长(Poston and Bouvier 2010: 307–311)。不同国家对“城市地区(urban areas)”有不同的定义,但一般而言,城市地区要比农村住区人口密集,也更适于行政机构和功能部门驻扎。有明显超过一半以上的国家在提供城市人口相关的数据时采用的都是其定义中的行政标准(administrative criteria),有稍微超过一半的国家也会采用人口相关标准(population-related criteria),极少数国家对两个标准均不采用(Buettner 2014;联合国人口司 2012)。行政标准和人口相关标准是互相关联的,因为城市行政地位一般都分配给了规模更大的住区。除个别比较显著的异常值以外,人口相关的临界值大多都居于1000到5000名居民之间。然而,这里存在变异(sufficient variation),而且是系统化的变异,能够影响人们对地区超前城市化(over-urbanization)和滞后城市化(under-urbanization)的认识和理解。因此,在最近一次提供估计数据时,为保持城市人口相关(population-based)数据更加一致,相关部门调整了标准,标准调整之后,就人均经济产出(economic output per capita)水平而言,非洲原本相对较高的城市化水平降低了,而南亚原本相对较低的城市化水平升高了(Uchida and nelson 2010)。

事实上,城市化与城市人口增长是不同的概念,尽管这两个概念常常被混为一谈,并因此造成不少危害。既然城市化被定义为城市增长的一部分,那么如果城市人口和农村人口同步增长的话,就无所谓城市化了。另外,如果总人口没有变化,而城市人口在增长,那么城市总人口的增长就是城市化的结果,城市化率(即居住在城市地区的那部分人口的增长率)也就等同于城市人口增长率。在大多数城市化国家中,总人口也是处于增长状态的,而哪部分的人口增长是城市化的结果,哪部分的人口增长是总人口增长的结果,这两者是能够区分开的(城市人口增长率和城市化率与总人口增长率二者之和十分相近)。

城市化主要是人口流动的结果,而且这样理解城市化也并无不当。然而,城市化不仅仅是农村人口向城市流动的结果,尤其是在农村人口向城市流动指的是长期居于农村的居民永久流动到城市的情况下。首先,城市化是农村地区和城市地区之间,复杂的人口流动——包括来来回回的循环式流动——的最终结果。事实上,农村向城市的净流动人口可能是那些本来就决定迁移到城市地区的人,所以他们推迟或者不回农村地区。再者,城市化进程不仅包括流向和流入城市地区的人口净流动,也包括城市边界的向外逐步延伸扩展以及新城市中心的建立。城市化是城市地区人口不断自然增长的结果,或者是特别大量的农村人口向国际外流(international out-migration)的结果,虽然这二者都不会被看作是非常显著的因素。

城市化所导致的城市人口增长,其估计值有时相当于农村人口流向城市的净流动人口和城市边界延伸而增长的人口之和。然而,要获得这样的数据不仅困难很大,而且呈现这些数据也会给人错误暗示,让人认为城市化是由城市边界的延伸而推动的,而事实却恰恰相反。事实上,在城市附近的住区集聚的人群大多数都是向更大的住区流动的净流动人口或者从城市中心住区向外围流动的人口。随着世界各地城市人口密度下降(Angel et al. 2011),在人口学意义上,城市边界扩展不应该再被当作可以反映城市化的因素。

如果城市地区的人口自然增长率高于农村地区,则会有助于推进城市化进程。然而,随着城市地区的年龄段死亡率(age-specific mortality)和生育率不断下降,人口自然增长率的城乡差异就不再是城市化的显著驱动因素。同样,国际流动人口可以影响城市化,这会主要影响农村或者城市人口,但都几乎不会成为快速城市化和城市增长过程中的显著因素。

2.2两相交叠的人口变迁和城市变迁

正如上文提到的,从交叠变迁的角度去解释农村和城市人口变迁是最简单的方式之一。第一种变迁,人口变迁,涉及一个时期内迅速增长的总人口。第二种变迁,城市变迁,涉及一个时期内城市住区迅速增长的人口。从历史角度来看,这两种变迁与经济发展是相互关联的,尽管它们明显也会受到其他因素的影响,而且它们与经济发展的关系也是因情况而异的。

在人口变迁初期,不断上升的人口增长率是因为人们的健康状况改善因而人口死亡率降低的结果。而后来人口增长率下降是生育率下降的结果。有大量文献是关于人口变迁、引起死亡率和生育率不断下降的因素、以及二者之间的相隔时间(Dyson 2010)等方面的研究。有研究者认为,城市化是人口变迁的一部分,而死亡率降低是人口变迁的结构性动因(Dyson 2010: 125–126)。虽然这种观点夸大了人口变迁的中心作用,但显而易见,人口变迁和城市变迁趋向重叠并非巧合。二者与一系列相互关联且自我强化的过程(包括经济增长而且有时与之混为一体)紧密联系,这在20世纪的时候有些误导地被称为“发展”。

如上文所指出的,城市变迁过程中的城市人口增长,主要源于更多人向城市中心流动或靠近,而非相反。农村人口向城市的净流动与城市经济向前发展以及相关的谋生机会显然是相关的,虽然也有其他很多因素决定人们是否移入或留在城市,包括如要与家人呆在一起、教育机会,抑或是喜欢城市生活的某个或多个方面等等。城市化在其历史进程中大多数时候,都伴随着经济、文化和社会的共同转变,也关系着从低密度向高密度居住方式的转变。曾经认为只属于城市的文化、社会及生产体系在农村地区已随处可见,而城市地区的人口密度也在下降,以至于城郊地区的居住密度已远远低于传统乡村。然而,包含着农村向城市居住方式转变的人口学意义上的城市化依然会继续,至少在亚洲和非洲地区会是如此。

表1提供了与人口变迁和城市变迁相关的摘要数据(summary figures)。第一组数据是对人口年增长百分比的估计值,第二组数据是对城市人口年增长百分比的估计值,第三组数据是对城市总人口年增长百分比的估计值。人口增长率和城市化率表明,到20世纪的最后25年,随着人口增长率和城市化率降低,世界各个地区都已经进入人口变迁和城市变迁的后期。唯有亚洲和非洲现如今的城市化率依然高于3%,而世界其余地区都低于0.5%。事实上,世界人口增长主要是亚非地区人口在增长,而这一增长的大部分是城市人口的增长,尤其是在亚洲地区。只有一小部分的城市增长是由流动人口造成的。

2.3人口流动对城市人口增长的贡献

城市人口增长率,十分近似于总人口增长率和城市化率之和。人口流动对城市人口增长的贡献约等于城市化率与城市人口增长率之比。因此,从2000年到2010年十年间,略超过二分之一的世界城市人口增长都归因于人口流动。而且,撒哈拉以南非洲地区到目前为止是世界上城市人口增长率最高的地区,流动人口只占城市增长人口的大约三分之一。在亚洲,流动人口对城市人口增长的贡献要高很多,亚洲的城市化大约为60%,还有望继续增长,虽然其增长速率在降低。如果亚洲极速的经济增长速度减缓或者非洲能设法保持目前的较高经济增长速度,以上的模式才有可能会改变。

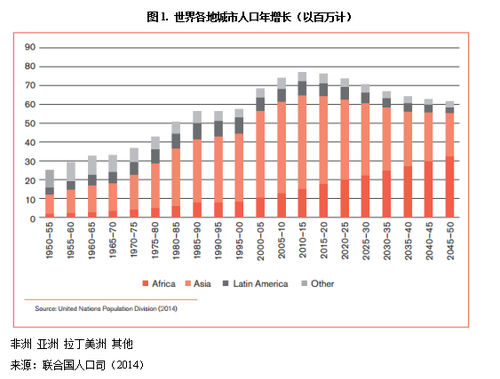

在世界主要地区,虽然城市化和城市人口增长率趋于下降有一段时间了,世界人口年增长的绝对数量依然有望在未来十年达到顶峰,即每年稍低于8千万人,主要集中在亚非地区。如图1所示,在亚洲,城市住区每年人口增长数量约为5千万,而在非洲,这一数字约为1千500万。如果照目前的趋势发展下去,亚洲所占比例将处于下降趋势,而非洲所占比例会处于上升趋势,到2050年,每年6千万的城市人口增长半数都会是在非洲。从某些角度来看,正是这些庞大的绝对增量人口给他们所加入的城市住区提出了挑战。而且,这增量人口只有大约一半是人口流动的结果,即使是人口循环流动的结果,流动人口的数量仍远远多于这些净增长数据所显示数量。

表1. 1950~2050年间的世界各地区人口增长率、城市化率、城市人口增长率估计值(compound % growth)

|

人口增长率 |

||||||||||

|

|

1950 –1960 |

1960 –1970 |

1970 –1980 |

1980 –1990 |

1990 –2000 |

2000 –2010 |

2010 –2020 |

2020 –2030 |

2030 –2040 |

2040 –2050 |

|

世界 |

1.8 |

2.0 |

1.9 |

1.8 |

1.4 |

1.2 |

1.1 |

0.9 |

0.7 |

0.6 |

|

撒哈拉以南非洲 |

2.1 |

2.5 |

2.8 |

2.8 |

2.7 |

2.7 |

2.6 |

2.4 |

2.2 |

2.0 |

|

北部非洲 |

2.7 |

2.7 |

2.5 |

2.6 |

1.9 |

1.7 |

1.6 |

1.3 |

1.0 |

0.8 |

|

亚洲 |

2.0 |

2.3 |

2.2 |

2.0 |

1.5 |

1.1 |

1.0 |

0.6 |

0.4 |

0.2 |

|

欧洲 |

1.0 |

0.8 |

0.6 |

0.4 |

0.1 |

0.2 |

0.0 |

–0.1 |

–0.2 |

–0.2 |

|

拉丁美洲和加勒比 |

2.8 |

2.7 |

2.4 |

2.0 |

1.7 |

1.3 |

1.0 |

0.8 |

0.5 |

0.3 |

|

北美洲 |

1.8 |

1.3 |

1.0 |

1.0 |

1.1 |

0.9 |

0.8 |

0.7 |

0.6 |

0.5 |

|

大洋洲 |

2.2 |

2.2 |

1.6 |

1.6 |

1.5 |

1.6 |

1.4 |

1.2 |

1.0 |

0.9 |

|

城市化率 |

||||||||||

|

|

1950 –1960 |

1960 –1970 |

1970 –1980 |

1980 –1990 |

1990 –2000 |

2000 –2010 |

2010 –2020 |

2020 –2030 |

2030 –2040 |

2040 –2050 |

|

世界 |

1.3 |

0.8 |

0.7 |

0.9 |

0.8 |

1.0 |

0.9 |

0.7 |

0.5 |

0.5 |

|

撒哈拉以南非洲 |

3.3 |

2.1 |

2.1 |

1.9 |

1.3 |

1.4 |

1.3 |

1.2 |

1.0 |

0.9 |

|

北部非洲 |

2.0 |

1.6 |

1.1 |

1.0 |

0.6 |

0.4 |

0.5 |

0.5 |

0.6 |

0.6 |

|

亚洲 |

1.9 |

1.2 |

1.4 |

1.7 |

1.5 |

1.8 |

1.4 |

1.0 |

0.7 |

0.6 |

|

欧洲 |

1.0 |

1.0 |

0.7 |

0.4 |

0.1 |

0.2 |

0.3 |

0.3 |

0.3 |

0.3 |

|

拉丁美洲和加勒比 |

1.8 |

1.5 |

1.2 |

0.9 |

0.7 |

0.4 |

0.3 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

|

北美洲 |

0.9 |

0.5 |

0.0 |

0.2 |

0.5 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

|

大洋洲 |

0.7 |

0.6 |

0.0 |

–0.1 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.1 |

0.1 |

0.2 |

|

城市人口增长率 |

||||||||||

|

|

1950 –1960 |

1960 –1970 |

1970 –1980 |

1980 –1990 |

1990 –2000 |

2000 –2010 |

2010 –2020 |

2020 –2030 |

2030 –2040 |

2040 –2050 |

|

世界 |

3.2 |

2.8 |

2.6 |

2.7 |

2.3 |

2.3 |

2.0 |

1.5 |

1.2 |

1.0 |

|

撒哈拉以南非洲 |

5.5 |

4.6 |

4.9 |

4.8 |

4.0 |

4.1 |

4.0 |

3.6 |

3.2 |

2.9 |

|

北部非洲 |

4.7 |

4.4 |

3.6 |

3.6 |

2.5 |

2.1 |

2.1 |

1.8 |

1.6 |

1.4 |

|

亚洲 |

3.9 |

3.5 |

3.5 |

3.8 |

3.0 |

3.0 |

2.3 |

1.6 |

1.1 |

0.8 |

|

欧洲 |

2.0 |

1.8 |

1.2 |

0.8 |

0.2 |

0.4 |

0.3 |

0.2 |

0.2 |

0.1 |

|

拉丁美洲和加勒比 |

4.6 |

4.2 |

3.6 |

3.0 |

2.4 |

1.7 |

1.4 |

1.1 |

0.7 |

0.5 |

|

北美洲 |

2.7 |

1.8 |

1.0 |

1.2 |

1.6 |

1.2 |

1.0 |

0.9 |

0.8 |

0.6 |

|

大洋洲 |

3.0 |

2.9 |

1.6 |

1.5 |

1.5 |

1.6 |

1.4 |

1.2 |

1.1 |

1.0 |

来源:基于联合国人口司资料(2014)

有两种情况会进一步发展,一是对城市化和城市人口增长不加区分的趋势,二是过高估计源于人口流动造成的那部分城市人口增长,这是因为流动人口也在不断迁离城市,因此迁入城市住区的流动人口平均人数高于净流动人数。总之,居民在城乡之间来回流动的日渐频繁,可能会让人产生流动人口造成城市人口增长的错觉,但实际上由流动人口造成的城市人口增长没有人们所想象的那么高。

3 人口流动、城市容量和流动人口受排斥的风险

原则上,农村人口快速向城市(净)流动,特别是在低收入地区,可能会造成基础设施、住房和服务不足等问题,也会给负责的地方政府和国家机构带来财政问题和物流运输问题,还会加重城市拥挤和堵塞,从而给其他城市居民造成困扰。但很重要的一点是,我们不能夸大这些问题,也不能夸大流动人口在这些问题上所起的作用。城市容量的扩大离不开经济增长,而经济增长通常需要城市化进程运行良好,如果城市容量能够得以扩大,那么流动人口的净效应——尤其是在国家评估时——很可能就是正值。另外,在城市扩张计划不周详、城市治理不公平或者不奏效的情况下,人口快速增长会造成更为严重的负面影响。此外,如果城市政府不迁就低收入流动人口需求,试图以此回应流动人口心中所忧,其结果往往适得其反——讽刺的是,这会迫使低收入居民,不仅仅是流动人口,迁入人满为患、服务缺失的非正规住区,而此类住区被认为是能够反映出城市化进程过于迅猛的状况。

3.1城市化与经济增长

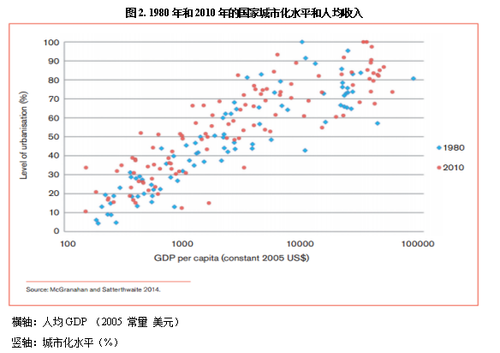

一个国家在发展成为城市人口占多数之前,农村人口向城市的净流动通常都会促进其经济增长。在一个国家发展的过程中,对于人口从农村向城市地区净流动的一个显而易见的解释就是,这样做可以产生经济效益净值。如图2所示,该图显示的分别是1980和2010年的城市化水平和人均收入之间的关系,城市化和经济状况之间存在牢固且持久的关系。解释城市化为什么有望产生经济效益的城市经济学在近几十年取得了很大进展,而这些效益也得到了广泛认可(Glaeser 2011;krugman 2011)。显然,城市化既可以带来效益,也可以带来挑战,如果没有城市化,则很难找到可持续经济增长模式(World Bank 2009)。也有证据表明,在高收入国家,较大的城市住区与比较小的城市住区相比生产效率更高,在低收入国家情况很可能也是如此,只不过证据还不是很明显(Turok and McGranahan 2013)。

来源:McGranahan and Satterthwaite 2014

为什么现代贸易和生产给集聚在城市中心的民众和企业提供了一种经济优势,对此经济学家给出的理由主要都是围绕着专业化、大规模生产的单位成本降低以及降低交通与交易成本的群集方式等。在对产业城市化的简单描述中,从农业向其他产业的流动降低了可耕地分散生产的需求,规模效益可以激励个体制造商集中生产,低运输成本可以激励生产者和工人寻找附近的大市场(krugman 2011;krugman 1991)。对于后工业经济而言,集聚经济原来不太切实的优势变得逐渐显著,比如较大住区所提供的共享和散播非正式知识的更佳机会等(Storper and Venables 2004)。此类优势在低收入水平上也可能会体现出来,但是鉴于城市化的行业相关激励很重要,这些优势可能会因此而被掩盖。

有关集聚经济优势的更全面的清单已经制定出来并进行了分类(Chapters 1–4 in Rosenthal and Strange 2004;Spence et al. 2009;Turok and McGranahan 2013)。除了已经提到的集聚经济优势,其他经常提到的优势还包括城市对大规模基础设施如医院、机场和大学的支持能力,生产和需求集中所提供的专业化的优势,较大市场可以提供的平衡供求的优势,还有与大规模加工过程和大市场相关的其他诸多优势等等。另外,有些研究者认为,经济增长和城市化需要支持。因此,最近一份有关印度经济增长空间变化的统计学评论指出了在解释经济快速增长时城市化的统计学意义及促进人口流动(例如提供更充足的交通基础设施、法律法规以及对流动人口无歧视的福利政策)的经济学意义(Das et al. 2015)。

应该牢记的是,无论是集聚经济的优势还是缺点,都很少是经济集中和人口集中的必然结果;而是由企业和民众聚集的方式、地点及类型来决定的。有些优势可能是因为人们以其自选的方式聚集在一起而出现的,因此很难通过集中规划得以实现。而另外有些优势,比如大规模的基础设施,只能通过集体行动与规划来创造,如果民众和企业都是独立行事,这些优势则会消失不在。还有很多优势要靠私人、国家和公民社会行动者的齐心合力才能实现。事实上,需要抓住规模的优势,这在很大程度上要靠城市解决一系列治理和规划问题的能力,而与此同时,也要靠城市市场有效公平地运行。这里的难题不是要创立更多更大的城市,而是创立更美好的城市,而其中有些美好城市会因为规模扩大而受益。

3.2城市化和农村人口向城市流动的政策挑战

尽管城市化进程通常有利于经济的发展,因此也有利于城市容量的扩增,但低收入国家中处于增长时期的城市和城镇面临严峻的住房不足、基础设施不足、服务缺失及各种各样的城市拥堵等问题。在快速城市化时期,人们很容易把这些问题归咎于人口流动。当人口净流动使城市中心的人口与家庭增长了两个百分点时,就可能造成新住房和基础设施需求加倍(取决于自然增长率和置换需求)。帮助确保这些需求得以满足是一个严峻的政策挑战,但采取措施限制人口流动却不可能是一个好的解决方案,相反,无论是对当前充满希望的流动人口还是对低收入的城市人口而言,把限制作为手段容易造成这些群体生活艰辛。

通过限制农村人口向城市流动,甚至无视城市化所带来的经济利益,来改善城市环境,这种做法需加以提防,原因如下:第一,很难做到公平有效地减缓农村人口向城市流动的速度;第二,在贫困和不平等的境况下,各种供应不足不能简单归因为供应部门的供应落后:在某种程度上,供应不足可能反映的是低收入居民为充足住房和服务进行支付的能力的缺乏,以及弥补赤字的公众意愿和能力的缺乏;第三,还有其他许多可能会妨碍贫困居民获得享受土地、服务以及其他城市便利设施的途径,而限制人口流动的政策使获得其中有些服务和便利设施难上加难;最后,如果人们不得不留在条件更差的农村,限制人口流动或许能让城市平均水平得以保持,但全国平均水平仍可能会受到影响。

对未来尤其是在公共基础设施和服务方面的需求进行规划很重要,这些需求取决于人口流动和其他一些人口和经济因素(Heller 2010)。对大多数公共服务而言,在小型住区的人均资本成本(per capita capital costs)要高于大型住区,而在一些偏远的农村地区,人均资本成本就更高了(Foster and Briceño-Garmendia 2010,Table 5: 131)。如果需求从农村转向城市,成本就会降低,即使是在供给需求增大且成本减少有限情况下(比如,卫生成本可能不会有显著下降,但是在城市地区没有卫生设施的后果却特别严重)。在帮助利用城市优势方面,无论是地方政府还是国家政府的公共部门都可以发挥重要作用。

普遍而言,与高收入国家政府相比,低收入国家政府的收入占国家总收入的比例要低许多,他们也几乎从不把住房或者服务免费或者高补贴地提供给大比例的人口。最近一项关于非洲政府治理和服务变化的报告描述了非洲各地城市政府和服务部门在试图解决住房不足、服务短缺以及快速人口增长和面向国际的结构调整等方面所面临的困难(Stren 2014)。尽管在后殖民主义早期,尤其是在法语国家和英语国家之间,制度上存在着重大差异,非洲的城市政府普遍获得相对较少的收入,即使是作为国家收入的一部分。此外,包括开发银行在内的大多数国际金融机构都强烈反对大规模地提供补贴住房和补贴服务。

如果政府没有能力或者不愿给那些最需要的人提供服务,那么为其提供帮助,让他们能够自我提供服务就变得尤为重要。一项关于20世纪后半叶肯尼亚在用水和卫生方面的基础设施发展的历史报告发现,1963年独立之后,肯尼亚的人口开始快速增长,导致在标准用水、卫生设施及相关的公共服务等方面的需求增加,而供应却比较滞后,所以人们就转而使用私人的水井和厕所等小规模方式来解决这些问题。虽然至少在表面上来看,此类行动是要努力维持生活标准,但这并没有降低人口增长,并且实际上不利于公共服务提供。

随着城市住区的发展,住区扩展和密度增大的过程也能符合低收入人群的需求时,低收入人群(包括低收入流动人口)就可从中受益了,地段好的土地也会变得更加昂贵,但是,通过逐渐增加密度或者共同参与等方式城市可以提供更实惠又宜居的住房。比如在卡拉奇,发展小块地的做法已经达到了增大密度的效果(Hasan et al. 2010)。在曼谷,房屋的设计和建造都是在未来居民的参与下进行的,虽然与公共街区相比密度接近,但是居民满意度却大大提高了(Usavagovitwong et al. 2013)。同时,为应对预期增长而开拓发展用地也很重要(Angel 2008),试图忽视低收入人群住房需求的城市控制可能是种倒退(Angel 2012)。保障性住房的缺少除了给一些最脆弱的居民群体带来住房问题,在一个住区既有原来的低收入居民又有新增的流动人口的情况下,缺少保障性住房也可能加剧这两种人群之间的紧张关系。

遗憾的是,占主导地位的规划模式和一些强大的利益群体都倾向于限制城市保障性住房的供应。在人口快速增长和城市化阶段,限制性的分区和地方法规可能只在保障性住房需求增加时才会限制其供应。以开发商为主导的商品住房往往限制较少,但这种住房,除非是极度拥挤,不然低收入群体中很少有人能够负担得起。在拉丁美洲、亚洲和非洲的许多有低收入居民居住的城市地区,正式的限制一直伴随着非正式的发展。此类住区往往都能让人感觉到人类的无限智慧,但这些地方的公共服务也往往特别有限,尤其是在得到住房使用权的保障低、政府以居民不应该居住在这些地方为由而限制提供公共服务的情况下。如果未来会把这类非正规住区进行升级,城市的部分成本优势则不复存在,因为在不正规住区有限的空间设法修建不曾列入规划的基础设施,会大大增加修建成本(Heller 2010: 9)。通常情况下,与重新择址修建非正规住区相比,通过改建的方式升级非正规住区是更佳选择,因为可以找到成本较低的选项(Hasan 2010)。但是在其他条件都相当的情况下,至少从国家的角度而言,无论在社会上和经济上,对低成本住区进行具有前瞻性地规划都是更可取的。

前瞻性规划(proactive planning)应照顾到城市快速增长,但前瞻性规划如果有照顾不周之处,则有可能是排斥流动人口的政策所导致的。正如一位知名的城市经济学家在最近的一份城市发展评论中所表述的:“把贫民窟的发展看作城市化进程中不可避免的一部分,这种观点是很诱人的,然而,城市快速发展会给地方财政和土地市场制度方面带来压力,通过给流动人口提供非常恶劣的生活条件来限制人口迁入的政策,使得缺乏前瞻性考虑的规划多少是在有意为之了。”(Henderson 2010)这种方法的受益者可能会是城市中的强势人口,但不会是居住在城市中处于增长中的最贫穷人口,也不会是试图在城镇或城市找到立足之处的低收入流动人口或者依然居住在乡村的人口。此外,这种方法会使不同城市处于竞争对立的危险之中,它们都试图想要吸引资本,而排斥可能会带来负担或者破坏的人口。为了避免出现这种全国性的破坏性城市竞争,可能需要出台相应的国家法规。

更为普遍情况的是,对城市土地的争夺可能会限制低收入居民和流动人口获得土地。虽然公众经常看到的理想状态是规划者们为了公众利益在有选择地干涉土地市场,但现实总是更复杂,通常也存在更多问题。最近一项关于卡拉奇土地争夺的研究表明,各种各样的权力掮客、土地的战略性投资、失调的市场等常常会牵涉到流动人口政治,却并没有有效或者公平地提供土地用于城市发展(Hasan et al. 2013)。控制城市土地的斗争在中国近期的城市化进程中也是重要问题,尽管这类冲突目前也都以有利于经济发展的方式(如果说并没有体现社会公平的话)得以解决(Hsing 2010;McGranahan et al. 2014)。这种政治不仅影响流动人口的生活机会(life chance),也影响城市和国家发展过程中农村人口向城市流动的后果。

尤其是在种族冲突频发的情况下,人们会期待人口流动成为冲突的一股潜在根源。更为普遍的情况是,人们会期待人口流动带来政治后果,然而,必须注意不能夸大城市人口快速增长带来的破坏性后果。对亚洲和撒哈拉以南非洲地区55个主要城市中发生的城市社会动乱的一项研究发现,与城市社会中的混乱无序相关的因素包括缺乏一贯的政治制度、经济震荡以及持续的国内冲突等,但并没有证据能证实城市人口压力也是相关因素(Buhaug and Urdal 2013)。

最近一项对新兴经济体的城市发展进行研究所得出的结论是,“城市和国家必须具有前瞻性地预见城市化进程和照顾性地考虑城市发展,以免只剩下不平等这一不朽遗产和失去的机会”(McGranahan and Martine 2014)。在控制农村人口向城市流动的过程中所付出的努力往往无法成功遏制这一过程,却会造成严峻的困难和不平等,这些困难和不平等事后还会持续存在。金砖国家的痛苦经历为其他城市化国家提供了充足的教训和经验,因为金砖四国分布在世界各地,它们的经验就尤其意义重大了(见框1)。

|

框1. 排斥流动人口的风险和适应城市流动人口及人口增长的失败——来自金砖国家的经验教训 一个多世界以来,农村人口向城市流动的现象在南非倍受争议,种族隔离制度是一种控制移居的、高压的、种族歧视制度的缩影,这种制度的负面影响直至今日仍有残留(Turok 2014)。种族隔离制度废止后,城市化进程加快,但是,南非的城市依然是经济上种族分裂、社会上种族隔离的。即使早已进入民主时代,城市形态的耐久性以及特权阶级的强大却仍在不断加强着种族之间的不平等,强加着经济成本。 农村人口向城市流动在巴西也倍受争议,虽然表现出的阻力相对被动(Martine and McGranahan 2013)。在复杂的政治让步中,许多流动人口和其他低收入城市居民都留在了城市,合法占据着被叫作“法维拉(favela,巴西的贫民窟)”的不明确的非正规住区,在这里的居民居住保障、享受的服务和其他城市权利(urban rights)都很有限。最近,巴西的城市在经历转变,这个国家已经在尝试各种措施以减少城市的不平等现象,并试图把城市权利载入城市规约中(rolnik 2013;Santos Carvalho and rossbach 2010)。不平等现象在巴西确实已经开始下降,但是它依然是世界上最不平等的国家之一,它的贫民窟仍然能反映出其过去城市化进程中的不平等元素和低收入流动人口所受到的不平等待遇,而这种不平等待遇也波及到了几乎所有的低收入城市居民。 自从真正解放以来,中国积极鼓励农村人口向城市流动,中国现在依然是积极鼓励农村人口向城市净流动的为数不多的国家之一(United nations 2013a)。采取试验性质的但也是增量发展的城市化路径——部分围绕着农村人口向城市流动的路径——是中国取得巨大成功的经济发展战略的中心(McGranahan et al. 2014)。然而,中国一直坚持采用的户籍制度在控制农村人口向城市流动方面发挥了重要作用,今后依然能大大限制那些无法得到当地户籍的人群的权利。户籍制度之所以保留,部分原因是为了防止从农村转入城市的人口获得赋予有户籍的城市居民的权利,从而给地方当局或中央政府造成财政负担。然而,中国的中央政府也承认,户籍制度在某种程度上有助于保证社会分工,因此逐步淘汰户籍制度仍然是个重大挑战。 就印度的经济状况可期与的表现而言,农村人口向城市的净流动在印度发展得有些缓慢(kundu 2014)。这给印度农村带来一些问题,也反应在城市非正规住区越来越恶劣的待遇和“侵占(encroachment)”上,尤其是在那些有志于获得“世界城市”地位的城市中(Appadurai 2001)。然而在新德里,“公共利益法”和表明上看起来支持包容性的城市化的参与式过程都在不断加深着对相对弱势的城市居民(包括但不限于低收入流动人口)的排斥(Bhan 2014)。这也许会让城市精英群体受益,甚至可能让现在的大多数城市居民受益,但是却在排斥最贫穷的群体。 俄罗斯的城市化是在前苏联的中央计划模式(a Soviet central planning model)下进行的,这种模式有利于一种亲工业的(pro-industrial)、实质上是亲城市(pro-urban)的发展模式,因此不受关于城市化进程的传统争辩和农村人口向城市过度流动的影响。苏联在两次世界大战之间的城市化快速发展期间,成功实现了经济工业化,经济的发展也足以让西方国家开始担忧。然而,在苏联时期,人口流动却受到了比较严格的控制,很多民众和企业无法寻求到更经济更理想的居住区,移地而居的成本因此增加了(Becker et al. 2014)。在只有产权和自由市场能引导人口流动的情况下,城市显然不是哪个人或者哪个生产单位想要便可以定居驻扎的地方,但是在经济成功发展的城市里,市场在引导居所定位方面的确发挥着重要作用。 总而言之,金砖国家的经验明确指出了试图限制转型的做法可能会带来的危险。南非和巴西的一些特别严重的社会问题都源于它们企图限制农村人口向城市流动,巴西的做法虽然被动,但问题的出现仍是必然的。目前中国政府已经承认了讨论当前体制的重要性,这一体制增加了流动人口转为真正市民的难度,但他们到底在多大程度上能取得成功仍需拭目以待。印度的城市化转变仍处于比较初期的阶段,但也呈现出限制城市化进程的倾向,可能因此产生破坏社会和经济的潜在后果。因其过去对人口流动的控制不是以限制农村人口向城市流动为中心,俄国的问题大有不同,但其过去限制其他人口流动的做法至少有一些也是不明智的。 尽管有影响力的研究界越来越倾向于有利于城市的角度,然而正如上文联合国的调查中所显示的,在快速城市化的国家,其政策制定者对此种角度仍持怀疑态度,这也表明了人们,尤其是收入相对较低的群体,对城市集中化的反感。事实上,政策领域对比较低收入状况下的快速城市化一直都存在一种担忧。关于城市化进程是否太快的争论很难消除,部分原因就是,城市反对者(urban detractors)所引用来说明城市化进程太快的症状和城市支持者(urban supporters)用于证明公共服务投资不足、排斥性政策使得低收入群体很难享受到城市化的利益所采用的证据相同。因此,在“贫民窟”,城市反对者看到的是太多不该来到城市、没有体面居所的人,而城市支持者看到的是因为失败的规划和赤裸裸的歧视而处于挣扎之中的合法居民。在城市反对者看来,不正规的企业是城市里的穷人在恶劣的工作环境中竭力维持没有生产力的生活的地方,而在城市支持者看来,不正规企业努力创新,促进城市经济发展,却得到太少的正式支持作为回报。 4 城市贫困和面临的风险在过去的25年中,我们对城市贫困的理解取得了长足进步。最初我们测度城市贫困主要考虑它作为与粮食成本有关的收入不足。现在则要考虑造成城市贫困的多种维度和外部原因(见图3)。然而,我们在测度和监控城市贫穷方面所取得的进展则比较有限。这与根据收入来定义(在这些定义中,依然使用国家或者国际贫困线,而鲜少注意每一个城市中心的粮食和非粮食需求的实际成本)贫困有关,也与图3中所列出的其他贫困测度的维度有关。比如,(如我们后文会详细讨论的,)就没有关于(农村和城市人口中的)什么人可以获得安全、可持续用水供应的测量数据,也没有城市人口在图3中所列出的各种剥夺的相关数据。 4.1 城市贫困的多种维度 虽然贫困的定义中经常会提到那些“生活在贫困中的”人,但鲜少考虑到这些人的住房条件。如果把货币贫困线(monetary poverty lines)用于城市人口,如果这些贫困线都主要基于它们所建议的粮食成本而设定,那么就基本不存在城市贫困了——而事实是,有大约10亿的城市居民“生活在贫困中”,居住在拥挤的出租房、廉价的寄宿公寓、不正规住区或者临时营地里(Mitlin and Satterthwaite 2013)。因为这类住房大多数都被归为“非法的”,通常居住在这些地方的人无法享受到(全天候道路、输送到家的供水管道、下水道和排水沟等)公共基础设施或者(包括医疗、应急服务、安全网络、学前教育和学校教育等在内的)公共服务。这里的重点是要认识到,人们不能享用公共基础设施和服务是由于他们的住区不正规而造成的,而不是由于他们是否是流动人口而决定的。 然而,在一些质量最差的非正规住区(比如,建筑工人的临时营地、搭建在公共土地上的临时房屋、或者新流动人口在城市周边建起的住区),流动人口所占比例可能过大。流动到城市地区的人口通常包括(一些收入并不低的个人和家庭在内的)各种收入的人群,但经常也包括由于干旱、失去生计或负债、以及(在许多国家)冲突等原因被推到城市地区的农村流动人口。这些群体要找到他们能负担得起的住处特别困难,所以就集中居住在最没有保障的、服务最差的住区,经常都是城市周边地区(khrishna et al. 2014)。 然而,必须强调的是,居住在非正规住区的人群的快速发展更多是由越来越多那些买不起、租不起、也建不起正规住房的人们(在城市出生的人、在城市生活了很多年的人、新流动人口)推动的。此外,就城市政府的能力和应该担负的责任而言,非正规住区的发展与城市人口增长(以及净流动人口对城市人口增长的贡献)之间关系不是很大。许多快速发展的城市的非正规住区人口所占比例比较低,这种情况下居住者可享用的基础设施和服务接近普遍水平(United Cities and Local Governments 2014)。

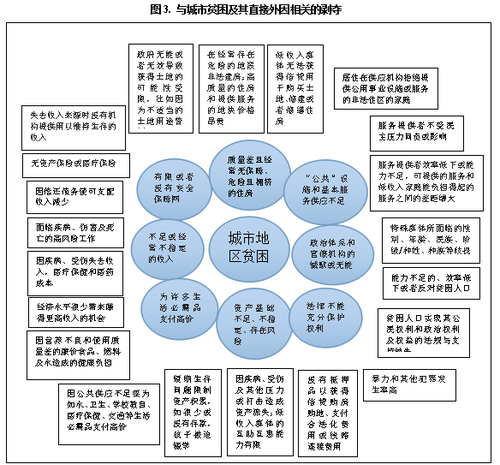

图3还指出了与城市贫困相关的其他剥夺。这些剥夺在某种程度上是因为在非正规住区居住所造成的后果,地方政府和公用事业单位不允许或者决定不为非正规住区提供服务。这些剥夺包括(通常是在暴力和其他犯罪高发区)缺少警力配置、(因为银行需要提供合法地址和正式土地使用权文件等而)缺少金融服务、没有安全保障网。公共服务供应的缺失经常意味着要为私人服务(比如供应水的小贩或售卖亭、厕所清理服务、学校教育和医疗保健等)支付更高的价格(但却经常获得质量较差的服务)。那些没有合法地址的人(没有多少非正规住区拥有合法地址)不能享受国家权益或者获得选民登记。因此,也许我们研究有关低收入城市居民遭受的多重剥夺的最新发现是这个群体对贫穷如何定义、如何测度以及如何采取行动缺乏影响力,但这一点现在已经列入我们的关键讨论中(ACHR 2014)。 窗体顶端 4.2城市贫困与风险 图3中所列出的剥夺中大多数的直接外因都是所面临的风险(例如修建在危险地段的住房)或者风险的起因(例如无能或者无效的政府限制住房建设用地)。这里我们要强调以下风险:健康风险、货币/生计风险、遭遇冲击的风险、及政府能力不足的风险。 • 健康风险:越来越多的关于非正规住区的详细研究使我们了解到与城市贫困相关的健康风险。这些研究揭示了非正规住区的非常恶劣的居住环境、极度的拥挤和(对用水、卫生、垃圾收集、医疗、学校教育等各种供应的)多重剥夺状况。也有些研究指出了这样的居住环境所引起的健康问题,如很高的婴幼儿死亡率(APHRC 2002,2014),但是此类研究并不多见。 • 货币/生计风险:当然,城市贫困的核心特征之一是收入不足或者不稳定,图3中也标示出了与此相关的风险(偿还债务使可支配收入减少、疾病或者伤害使收入减少且需要支付医疗服务和药品费用)或者如危险的工作等风险,而劳动力市场上因为性别、民族、阶级/种姓、或种族等而产生的对特殊群体的歧视,更加剧了这些风险。 • 冲击:很多非正规住区或临时营地的居民受驱逐的风险很高,遭遇灾难的风险也高,因为他们唯一能占据的土地都是(沿河流域)洪灾易发区或者(中上收入人群不想要的)陡峭山坡。即使面临洪灾风险,住户常常也都不愿意搬移到比较安全的地带,因为怕搬走后就不允许再搬回来或者他们的家园因此会被抢占(Hardoy and Pandiella 2009)。另外还会面临自然灾害带来的冲击、缺乏降低冲击所带来的风险的措施,诸如资产基础或者获得信贷或安全保障网(包括现金流动)的途径。 • 政府能力不足的风险:居住在非正规住区的低收入群体面临的许多风险是地方政府对公共基础设施和服务供应不足或者没有供应的结果。这是上述诸多风险的根源,这些风险也与警力配置的缺失有关。 4.3测度城市贫困所受限制 联合国监测千年发展目标(MDGs)进程的几乎每一个报告,都会包括一个突出显示世界极度贫困人口比例在快速下降的曲线图(United Nations 2013b)。遗憾的是,这一曲线图的基础是以1.25美元作为日贫困线(a day poverty line),这一标准不仅用于每个国家的所有地区,而且用于全世界的国家。对许多城市而言,这样的贫困线设置得太低,不切实际,使得大多数国家和地区的贫困消失了。贫困线如果设置得太低,那就没有人是穷人了。在千年发展目标中,关于剥夺的其他方面的测度并没有以了解城市状况为前提。因此,被归为(意在测度谁享有安全用水的)“已得到改善的”用水供应方式包括公共水龙头或水管、管井或钻井、有护层的挖掘井、受保护的泉水或雨水集蓄等,似乎这些都能大大降低城市中的健康风险。更令人惊讶的是,用于监测用水进程的全球体系并没有评估用水是否安全、可靠或者容易取用(公共水龙头和水管在城市地区是很难安装的),测量卫生条件是否充分的全球体系不考虑人口密度,因此也不会考虑坑厕是否会污染地下水。联合国承认,被定义为“已得到改善的”供应包括大量人群正在使用的粪便污染水源(WHO and UNICEF 2014)。 4.4有关城市贫困和流动人口的数据 用于贫困测度和贫困监控的各个方面的传统数据来源(国家政府采取的人口与健康调查及入户调查)对人口流动并没有显示出很大兴趣。例如在尼日利亚2013年长达538页的人口与健康调查中完全没有提及流动人口,只有一处提及人口流动(国家人口委员会和ICF国际咨询公司2014)。人口普查通常都包括流动人口部分,但是这些数据很少具体细分到每个城市,更不用说细分到各市内行政区或行政选区了。人口普查通常至多也是十年才进行一次。尽管从理论上来说,人口普查对地方政府而言是有用的信息来源,(因为它们应该从每家每户收集数据)可以帮助地方政府精确识别哪里存在重要剥夺,但在实践中,地方政府很少得到真正有用的人口普查数据。此外,人口普查数据的处理与分析速度很慢,以至于在发布时数据常常都已经过期了。还有很多国家近期根本没有进行过人口普查。 最后,我们面临的问题就是严重缺乏有关城市贫困的基本数据——随后,就是严重缺乏需求得不到满足的(包括被认为“贫困”的)个人和家庭特征的数据,包括在城市中心的非正规住区居住的人群之间差异的数据,例如在(众多其他可能的因素中)土地或房屋使用权、被驱逐风险、基础设施和服务质量、极端天气造成的风险级别等方面的差异。数据上的这些空白,其中有些已经由一些贫民窟或棚户区居民组织或联盟(比如,帕莫加基金会和国际贫民窟居民[Slum Dwellers International] 2008;林德斯特罗姆[Lindstrom] 2014;收容所对话[Dialogue on Shelter]和津巴布韦无家可归者联合会[Zimbabwe Homeless People’s Federation] 2014)通过对全市范围内的非正规住区进行调查得以填补。从城市调查得来的数据一般都覆盖大量非正规住区,能突出某些(如无保障的住房使用权、质量差的住房、缺乏基础设施和服务供应等)共同特征,也能指出差异:例如,住区的缘起(许多最初由流动人口形成)、与地方政府的关系、租户与“业主”的混合、有劳动力市场的地段等。这些城市调查往往会突出流动人口高度集中的特定住区,但是不会关注流动人口和非流动人口之间的区别。 非正规住区聚集着许多新流动人口或者失业人员,政治家或政府机构经常为用推土机推平非正规住区的方式驱逐流动人口的行为进行辩护。但是人口清查往往表明,在受到威胁的住区里,有很大比例的人口都已经在城市居住和工作了很多年,他们在城市经济发展中发挥着重要作用(Farouk and owusu 2012)。 但是,我们也缺少基于阶级、种姓、种族、及流动人口地位等因素的低收入城市人口之间差异的数据。非洲人口与健康研究中心就内罗毕的非正规住区所做的两项重大调查并没有包括很多关于流动人口和非流动人口之间差异的详细内容。不过,这两项调查却包括了15到49岁的女性流动人口在非正规住区的停留时间,显示出这是一个流动性很高的群体,在这个年龄段的妇女只有6.4%是自出生以来便在此居住,尽管在不同住区、不同民族、及不同宗教信仰的受访人群中这一数字存在巨大差异。 4.5低收入群体如何找到住处 住房和居住环境数据不足的后果之一是会产生一种创建不准确的房屋类别的不良倾向,这样的话,城市贫困人口就被会说成是居住在“贫民窟”里。甚至于联合国对于大多数国家和世界上“贫民窟”家庭的定义和数据都是根据“贫民窟”人口变化而得出的。但是,因为没有收集到各国每年根据联合国定义得出的“贫民窟”人口数据,而且关于一些特定指标的数据也是不恰当的,这些数据的可信度便受到了质疑。 有一个已经使用了35年多的替代方法(Leeds 1974;Hardoy and Satterthwaite 1989;环境与城市化 1989;联合国人居署1996)。该方法关注的是住房子市场(housing sub-markets),低收入个人和家庭可以通过子市场购买、修建、租用或者占用住所。该方法明确标注就质量、大小、价格、(尤其是考虑到劳动力市场的)地段等而言的不同住房形式,基础设施和服务供应程度,以及被驱逐的风险。这一方法可以让人们对住房问题有更详细的了解,包括认识到住房子市场的多样化以及它们在每一个城市有何特别之处。这种详细了解也会包括一些对住房子市场的深刻见解,哪些住房子市场是流动人口特别倚重的,哪些子市场的顾客几乎全是长期居民或者在城市出生的居民。例如,新来的单身流动人口或者定期到城市售卖商品的流动人口经常都住在廉价短期租住公寓——一般配有宿舍和“(一人租床位、2人或多人轮睡的)热床”。主要目的是为了攒钱和/或给家人汇款的流动人口经常会选择最廉价质量最差的住处以节省花费——经常都是租房而住。有更稳定的收入来源、经济状况较好的流动人口往往会寻求可以用来建房的土地——并尽可能在地段、有保障的使用权、及就他们的支付能力而言所能享受的基本服务三者之间达到最佳平衡。 我们对城市住房子市场的了解主要来自对特定城市的特定子市场的各种研究。这些研究有助于凸显那些需求和优先考虑的事情不容易辨别的群体和子群体,也有助于凸显可能采取行动驱逐这些群体的复杂的微政治。牵涉“业主”和租户的使用权也有其复杂状况——经常是业主们自己并未取得合法使用权。我们必须承认,城市贫困涉及很多方面,包括与政府不能确保公共服务供应相关的那些方面。我们知道,以收入为基础的贫困线必须根据地段进行设定或调整,从而反映低收入群体面临的真正生活成本。当然,在设定贫困线时,也需要根据家庭规模对贫困线进行调整。但是我们现在需要认识到城市贫困人口对任何贫困线或者其他贫困测度都有质疑的权利,也要认识到这种权利如何可以使贫困线更好发挥作用(ACHR 2014),除此之外,也要认识到地方政府在接触或者应对非正规住区居民过程中的失败是城市贫困的标志性特征。我们还要认识到有关城市地区的每一个行政区环境及发展趋势的数据是多么微少,以及这些微少的数据所能揭示的剥夺——而这又会如何限制城市的有效发展。 5 流动人口特有的脆弱性限制农村人口向城市流动的政策通常都把人口流动和城市贫困的增长等同起来,其所基于的假设是,大多数(如果不是全部的话)流动人口都是把贫穷从农村“转到”城市环境下的农村贫困人口。这样的假设并没有考虑到流动人口的多样性、流动的原因、流动的方向以及在目的区域的逗留时长,也没有考虑到一个事实,即流动到城市中心的很大部分流动人口并非来自农村地区而是来自其他城市中心。从农村角度而言,有证据表明,来自农村的永久性流动人口常常都是农村最富裕的群体,他们往往是为了就业或者教育的目的而迁移。对这样的群体而言,迁移的决定相对而言并不受家庭所在区域环境(包括自然环境变化)的影响(Henryet al. 2004;Massey et al. 2007)。而另一方面,最贫困的农村群体,经常都是季节性地在不同农村地区之间流动,主要是利用这些地区对农业劳动力的需求而赚取工资。在很多情况下,这种人口流动都是流向以商业性农业为主或者专门从事如新鲜水果、蔬菜等高价值生产的家庭农场为主的地区。在后者亦即家庭农场情况下,流动人口的汇款往往用于支付雇佣劳动者,从而弥补家庭劳力的短缺,因此形成一个人口流动“循环”(a migration “loop”),在这样的循环中,人口流出(往往是流向城市中心)刺激着其他农村地区的人口流入(Tacoli 2011;Hoang et al. 2008)。 与此同时,由于不断升级的(包括与气候事件相关的)风险、农村地区有限的前景(包括农业越来越低的回报和负债)而失去生计的农村贫困人口在农村向城市流动的人口中所占比例越来越大(ACHR 2014;Krishna et al. 2014;Rigg etal. 2014)。但是这并不一定意味着这些人想要长期留在城市。循环式的人口流动,也就是说,既有流入城市也有从城市流出的人口流动,与普遍的城市贫困和城市中(无论是在经济活动中还是在获得基本服务与基础设施方面)存在的极度不正规状态密切相关,而后者在撒哈拉以南非洲地区尤为严重(Potts 2013)。暂住人口在所有农村转向城市的流动人口中常常占很大比例,因为既无法获得公民权利又享受不到社会保障计划,他们的脆弱性会不断加剧。在印度,若想要领取能确保获得基本食品和燃料补贴的配给卡,就必须出示住宅证明,因此需要城市永久地址。这对流动人口(尤其是户口登记在家乡村庄的暂住人口)而言是个难题,而对不识字的流动人口来说,周旋于各种官僚壁垒之间,获得新卡如果不是不可能的事情,也是很困难的事情了(Mitra and Singh 2011)。关于城市人口净流入的普查数据可能因此隐藏了大量的流出人口和暂时流入人口。后者包括国内流亡者(IDPs,Internally Displaced Persons),他们大多数不会选择在营地居住,相当一部分人愿意住在城市地区,因为城市可以提供机会和相对安全的环境。但是在大多数情况下,国内流亡者流动性很大,频繁进出城市(Metcalfe etal. 2011;Brookings and LSE 2013)。 由此看来,流动人口不是一个单一的群体,因此很难为他们量身设计政策。同时,虽然不是所有的流动人口都贫困,但在很多城市和城镇,他们所占城市贫困人口的比例却相当大。大量的城市居民,无论是流动人口还是非流动人口,都依靠低工资、无保障的工作为生,在有些城市,二分之一到四分之三的人口居住在缺少基础设施和基本服务的住区,而且住房或住所也大大不足。正如本文第4部分所描述的,要了解城市地区的流动人口所面临的种种不利条件,需要考虑到整个南半球的城市贫困这一更广阔的背景。 分析城市地区的弱势群体时,往往要把收入(和/或资产)、住房条件和获得的基本服务等作为分析的基础要素。在很多情况下,研究人员会根据性别、年龄、有时还有种族出身等对数据进行分类,但是他们却很少考虑到流动人口的身份。现有的有限数据表明,虽然非贫困群体中流动人口和非流动人口之间没有显著差异,但在城市贫困人口中,流动人口数量比例很大,而且在很多城市,他们也在最贫困的人口群体中占有相当大的比例。在一些快速发展的经济体(如越南)中就存在这种情况。在非正规部门从事不稳定、薪水低的工作的城市贫困人口比比皆是,但对缺少技能、教育、尤其是社会关系网的新流动人口而言,想获得更好就业机会的可能性往往更低。而且很难一概而论:居住在南部非洲11个城市的低收入住区的居民,有大约一半的流动人口和非流动人口工人都无法通过固定薪水赚得收入(Crush 2012)。然而,非流动人口更有可能去自己经商,无论是在正规还是非正规部门,他们也更有可能从事某种形式的都市农业,这说明他们更容易获得土地和资本。同一项研究也表明,城市贫困人口粮食得不到保障的程度高到令人担忧,但对流动人口而言更高,高达78%,相比之下,非流动人口粮食得不到保障的比例达到65%。新流动人口倾向于与农村地区的亲属保持密切联系,这样做虽然能为他们建构一个安全网,但因为他们的汇款常常都是主要用于还债,常常导致他们的资源流失。负债往往是一个被忽略但是又越来越令流动人口(包括那些跨境国际流动人口)担忧的问题,也是来自家乡和目的地区的经济压力不断增大、流动成本不断升级的结果(Basa et al.2012;krishna et al. 2014)。

在城市地区获得住房是人们关心的一个主要问题。对没有同家人一起流动到城市的流动人口而言,租一个房间或者一张床位并公用一些设施司空见惯,尤其是在收入低下、住房昂贵的情况下。对于流动人口中的单身女性而言,与人合住很重要,因为在大多数情况下,出于道义上的义务,她们要汇款给老家的亲属,合住除了能降低花费,也能提高安全性。租赁住处、与非亲属共享空间并非仅限于流动人口,在非洲、亚洲和拉丁美洲的城市非正规住区里,相当大比重的居民都从和他们一样穷的人那里租房而居(Kumar 2010;Rakodi 2010)。随着时间的推移,流动人口能够创建资产并在教育和技能方面进行投资。然而,这往往需要几代人才能做到,就获得的机会而言,新流动人口和已经定居下来几代的人们之间的差异还是巨大的(见框3)。流动人口在城市的停留时长和低收入住区的“年龄”有些交叠:老住区大都是流动人口后代的家园,而不是流动人口的家园。另一方面,比较新的住区里的居民一般都是新流动人口,或者城市里的流亡者——正如在阿克拉的老发达玛(old Fadama)贫民窟的情况一样(Awumbila et al. 2014)。在许多情况下,他们中有太多人都处在危险的环境中,因为需要确保能得到就业机会,再加上土地供应有限,这些住区往往都在相对中心的(如果不是十分危险的话,也是非常不宜居的)地段,这也是为什么这些地段“可用”。反过来,他们所处境况又因基础设施和服务的缺失而不断恶化。

5.1城市中的流动妇女 风险并不是与生俱来的,而是社会建构的,是身处危险境地的结果,不同群体的脆弱性是基于其应对和适应危险的能力而决定的(Cardona et al. 2012)。脆弱的群体无力应对危险时,就会面临风险与灾难。因为其社会构建的角色,妇女常常都被描述为特别脆弱的群体,户主是女性的家庭也通常被描绘为最贫困的家庭,就这一点而论,她们的家庭在面对环境和非环境危害时也是最脆弱的。然而,事实并不一定如此,因为女性——和流动人口一样——不是一个单一的群体,分析流动妇女要考虑到几个与性别相关的因素(Bradshaw 2013;Chant 2013)。但是,因为越来越多的女性流动到城市中心,在城市地区女性户主的比例就特别高,所以性别成为判断城市流动人口脆弱性的一个重要维度。 在南半球,尽管各个地区因为特定的社会经济背景或者文化背景存在很大差异,不同地区的妇女迁移到城市的人数在近几十年来却普遍处于增长趋势。在很多情况下,人口流动对妇女而言意味着拥有更大的独立性、在家庭之外能有更好的有偿就业机会、享受到更好的服务、较低的生育率、以及不再那么严格的社会规范和价值观念。但是,虽然人口流动和城市化使得性别关系产生了深刻变化,对生活在低收入住区、从事无保障的低薪工作的广大妇女而言,所获得的利益可能是微乎其微的。 在城市地区,性别选择性的农村人口向城市流动(gender-selective rural–urban migration)是影响城市性别比例的重要因素,而这一因素又受到社会经济变迁和文化变迁的影响。虽然农村人口向城市流动一直是男性主导的,但近几十年来,越来越多的女性流动到了城市地区,寻求更好的就业、更好的医疗保健、或者是为了躲避冲突(Hughes and Wickeri 2011)。但各地区人口流动的原因差异太大,以至于很难找到普遍性原因。例如,在撒哈拉以南非洲收集到数据的国家中,城市中心地区的男性人数要超过女性人数。在有些情况下,男女比例失衡不断加大:比如在1999年的肯尼亚,城市地区男女比例是120:100,到2005年,这个比例上升为146:100。但同时,在布基纳法索,男女比例却是从1999年的103:100下降到2008年的93:100,反映出的区域整体趋势是男女性别比例向更均衡的方向发展(UN Statistics Division 2008)。但是在中美洲和南美洲,城市地区女性居多,农村地区男性居多。在某种程度上,这与长期的高城市化率有关,因此性别比例主要由自然人口增长所决定——性别比例往往会更均衡——而不是由农村人口向城市流动所决定的。但这也与城市地区的女性比男性流动人口数量多有关,因为在家政服务、餐饮和零售等行业,女性有更多的就业机会(Barbieri et al. 2009)。在亚洲,城市性别比例严重失衡,这也反映出了各国的情况,对男孩的传统偏爱是性别比例失衡的重要原因之一:在印度,1999年到2008年十年间,城市人口性别比例一直保持不变,比例大于111:100。但在东南亚很多城市,以出口为导向的制造业更多选用流动女工,这种倾向影响了城市性别比例(Hoang etal. 2008;Rao 2011)。 还应该考虑的是,虽然城市地区的就业机会是性别选择性人口流动的主要驱动力,在很多情况下,农村妇女在获得土地和继承权方面受到歧视也同样是妇女作出决定外出打工的原因。如下文所述,对户主为女性的家庭而言,作出这样的决定也许会导致很大问题,因为可能会让她们面临失去关键资产的风险。在家庭关系中受到虐待,往往也是比较年轻的妇女作出决定外出打工的一个原因(Mabala and Cooksey 2008)。 城市地区以女性为户主的家庭比例通常比农村地区高,而且在很多情况下很显著。这里的关键因素是离异或丧偶的妇女在城市里更容易获得能创造收入的工作机会。一旦离婚,妇女很难获得土地,因为土地传统上被认为应该属于男人;即使没有这种观念,土地也需要劳力,一般由成年的孩子或者雇佣劳动者提供,但是孩子们往往是年龄尚小或者还在上学,而只有比较富裕的农户才雇得起受薪工人。即使妇女享有平等的土地权益,文化制约、缺少劳动力和资本以及付出无偿照料的需要等因素使以女性为户主的家庭很难依靠种地为生,城市地区更广阔的谋生机会是她们流向城市的一个主要原因。这些制约能够解释为什么在洪都拉斯、坦桑尼亚、埃塞俄比亚等不同国家以女性为户主的家庭在从农村向城市流动的妇女群体中占较大多数(Bradshaw 1995;Baker 1995,2012)。 城市地区工业和服务行业就业机会集中是城市化和农村人口向城市流动的根本原因。这些行业的就业也是深受性别影响的:在以出口为主的制造行业,女性工人所占比例极高,这也有助于解释为什么在南半球的城市中妇女流动人口比例普遍持续上升(Tacoliand Chant 2014)。 最近的估计数据也显示,在农业以外的非正规部门女性比男性更容易受到雇佣,而这类工作大多数都集中在城市地区。在撒哈拉以南非洲地区,非农(non-agricultural)女性工人有74%是非正规雇佣的,而男性比例是61%。在拉丁美洲,该比例分别是女性54%,男性48%。在南亚,情况也比较相似,该比例分别为女性83%,男性82%,而在中国城市地区,在非正式部门工作的女性占36%,男性占30%(Vanek et al. 2014)。给非正规部门下个确切定义是非常困难的,因为它可以包括范围广泛的各种活动。对城市贫困居民和许多贫困流动人口而言,非正规部门的主要特点或许就是工作不固定、收入低,常常是按天工作,一天工作与否要看那天是否有工作可做;此外,工作环境危险,因此常常会受伤并可能因此无法工作赚钱,陷入收入无保障的状况,还得支付医疗费用。另一方面,在非正规部门更容易找到工作。 家政服务是中低收入国家的城市地区妇女就业的另一大主要类别。2004年在南非,家政服务是黑人妇女的第二大就业部门,该行业所雇佣的妇女大约有75万5千人,其中大部分是来自农村地区的国内流动人口(Peberdy and Dinat 2005)。在越南(Hoang etal. 2008)和坦桑尼亚(Mabala and Cooksey 2008),受雇于私人家庭也是从农村转向城市的流动妇女的主要就业来源。在拉丁美洲,大约760万人受雇为家政工人,其中大多数是流动妇女(Tokman 2010)。薪水虽然低,但雇主会提供住宿,这一点使这种工作相对具有吸引力,尤其对流动人口而言,但工作时间长,雇主可能的虐待及社交孤立增加了家政工人的脆弱性。 性别劣势(gender disadvantage)在贫困的非收入方面表现更加明显,也更可能对女性产生影响。不足且昂贵的住宿、难以获得基础设施和基本服务、环境危害、犯罪与暴力的高发率等都是城市贫困因素中对女性更为不利的方面。在如上文框3所描述的“第一代贫民窟”那样的环境下,担负包括煮饭、洗衣、照顾孩子和生病的亲属等在内的家庭责任是压力极大的。大多数的家庭无偿照料工作都主要由妇女承担,这给她们额外增加了相当沉重的负担,对那些没有家庭和朋友支持、也无法享受国家和城市支持服务的新流动人口而言,这也大大增加了她们的脆弱性。 城市劳动力市场上,社会网络有限的低技能流动人口比较集中的特定部门是造成该群体脆弱性的一个来源,因为这些部门很少能让它们的工人建立起包括住房在内的资产基础,从而减少他们所面临的经济、社会或环境危害。不包括新流动人口在内的其他城市贫困群体也必须应对这样的不利因素;但是,在大多数情况下,新流动人口似乎在城市贫困人口及贫困人口中最贫困的群体中都占有太大比例。要避免把流动人口看作一个单一群体,事实上也要避免把城市贫困人口看作一个单一群体(ACHR 2014),根据这一观点,按性别对不利因素进行分类,既能表明收入贫困也能表明非收入贫困的重要意义。 6 结论:对人口流动进行管理还是解决城市贫困问题?本文中我们认为,在许多情况下,城市政府试图减少或者控制农村人口向城市流动,不仅影响流动人口,也会影响到城市的低收入居民。把城市贫困归咎于流动人口是不切实际的,因为并非所有的流动人口都是贫困人口。但在很多城市,流动人口的确在城市贫困人口中占很大比例,他们和城市贫困人口共同面临着各种收入或者非收入方面的不利局面,包括很难找到足够的住房、很难享受各种服务等等。同时,和城市贫困人口中的大多数人一样,他们工作时间长、工资收入低、工作不安全无保障,而且因为低收入非正规住区缺乏基础设施,他们常常会面临各种各样的环境危害。 城市和市政府在满足居民需求方面发挥着重要作用。但在很多情况下,它们缺少资源和能力,或许最重要的,如第3部分所描述的,它们缺乏政治意愿。另外,它们也低估了居住在非正规低收入住区的人口信息的缺乏程度;获取包括流动人口身份在内的更准确信息,显然是当务之急,因为在很多情况下,流动人口在这些群体中占有相当大的比例。对于流动人口而言,一个关键的不利因素是他们没有在目标地区进行登记。在很多情况下,不能充分享有公民权利主要是因为他们所居住的地段决定的,而非他们的流动人口身份造成的。在印度,大约一半的“贫民窟”没有得到政府认可,这对居住于此的居民而言有巨大影响,包括享受不到基本服务和基础设施、不容易获得正式文件,因为不正式的居住状态很难证明它们的居住权。这反过来,会影响包括贫困流动人口在内的各种低收入群体,他们享受不到政府的社会保障项目,灾害和灾难之后也得不到补偿(Subbaraman et al. 2012)。 孤立于经济增长方式及其社会和政治必然结果的大背景之下、专门针对流动人口的政策也很难令人理解。在中国各大城市实施的公租房(公共租赁住房)制度,是自2010年以来唯一一个明确针对无权获得当地户籍的流动人口住房需求而创建的项目,但流动人口中却很少有人能从中受益。在上海,政策与政策实施之间差距太大,低技能流动人口是被刻意忽略在政策之外的,尽管他们对城市经济也有所贡献。这种状况与城市的发展战略是一致的,即力图减少劳动密集型的制造业,转而发展高水平的服务业,因此努力吸引高技能的流动人口并同时防止低技能流动人口延长其在上海的停留时间(Shen 2015)。在南半球那些向往“世界城市”地位的城市里,由国际投资者资助的面子工程区主要由中等收入的居民去居住,大面积驱逐低收入家庭的现象越来越普遍。在这种情况下,流动人口身份——甚至在几十年后——依然是使非正规住区的低收入居民边缘化(Bhan 2014)的重要因素。 在南半球许多快速发展的城市,能满足各种低收入群体(无论是流动人口还是长期居民)需求的包容性的城市化,依然有些难以捉摸。然而,好多项减少城市贫困的举措和方案依靠低收入住区居民同地方政府进行合作的能力,来提供必须的但通常却又缺失的信息。其中一例是由一些地方基层组织所列出的信息细目(enumerations)(Karanja 2010;Farouk and Owusu 2012)。这些信息细目包括暂住者、与他人合租者、以及所有其他在官方普查或者调查中的“隐形”群体,即大比例的流动人口。长远来说,在充足的保障性住房供应、获得基本服务以降低贫困方面,低收入城市住区居民组织和地方政府的合作也至关重要(Satterthwaite and Mitlin 2014)。但总体而言,成功管理快速发展的城市最重要的因素也许是确保所有群体充分享有公民权利。公民权利的缺失往往是流动人口面临的重大障碍,也是许多低收入群体边缘化的根本原因。 This paper was written and produced by the International Institute for Environment and Development (IIED) as a Background Paper for World Migration Report 2015 Migrants and Cities: New Urban Partnerships to Manage Mobility,with funding gratefully received from the International Organization for Migration (IOM). It is published in English as an IIED working paper available freely at http://pubs.iied.org/10725IIED.html

|

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2