国际减贫动态第十二期

本期导读

|

研究前沿 |

在社会保障分析和规划中引入税收

|

|

|

|

![]() · 机构内刊·

· 机构内刊·

·研究前沿·

在社会保障分析和规划中引入税收

Francesca Bastagli

1 引言

1.1研究背景与动机

过去二十年,许多中低收入国家的社会保障面在不断扩大,越来越多的研究也为社会保障的分配效应、以及影响分配效应的政策制定及政策实施特点提供了强有力的证据基础。此类研究把社会保障支出从税收中分离出来进行分析,它们可能为社会保障支出绩效提供了宝贵信息,但至多也只是部分反映了财政政策的净分配效应。

税收水平及“税收组合(mix)”直接关系到财政政策的净分配效应,也会影响到用于社会保障支出的税收水平及耐久的可持续性。这些因素为联合分析社会保障和税收提供了充分的理由,目的是为更好地了解税收的分配效应、转移支付政策的全貌、以及可用于促进社会保障体系可持续发展的政策和融资方案。

尽管有关税负与福利二者关系的研究已经积累了深厚的理论基础(Lambert,2001;Boadway and Keen,2000),研究界也征求过关于社会保障支出和税收的联合实证分析(发展中国家背景参见Barrientos,2012;Hujo and McClanahan,2009;Lustig and Higgins,2013),但是鲜有关于中低收入国家(LICs and MICs)税收及转移支付的联合影响的证据。近期在国际发展背景下考虑了税收因素的社会保障分析有如下两方面:

1)新的关于税收分配效应及转移支付的实证分析(杜兰大学的公平发展研究所[Commitment to Equity]发起);

2)关于税制设计、管理、收入及其对社会保障融资及持续性的影响之间关系的政策研究(参见Barrientos,2012;UNRISD,2008)。

本文旨在通过以下步骤对以上两个方面有所贡献:

1)对社会保障和税收的主要发展趋势进行综述;

2)对进行税收及转移支付的分配分析的主要研究方法加以概述,重点是基本税收归宿(basic incidence)的分析;

3)对关于税收及转移支付的归宿与分配效应的现有论据进行梳理;

4)确定社会保障的主要融资方案,重点关注可替代税源及其对公平性和政策可持续性的影响。

1.2 定义

本文主要关注税收及转移支付对贫困和不平等的影响。政策讨论也要考虑到政策对收入分配、个人与家庭消费情况(即“垂直再分配[vertical redistribution]”)的潜在影响。社会保障政策的其他内容,如收入/消费对人民生活的缓解作用和基于年龄、性别、家庭构成等特征的收入/消费分组研究等,不是本文的分析重点。同时,在思考通过回顾政策分析了解到的政策影响时,认识到社会保障和税收政策的多重目的很关键。在有些情况下,能找到表明不同政策所追求的目标不同的证据,因此在比较替代政策的分配效应时,应该考虑到这一点。

社会保障体系在更为广阔的社会政策环境下运作,其具体规划、实施和影响都不可避免与广泛的政策环境有关。鉴于此,在方法论部分和证据回顾部分,除了社会保障,本文也对社会支出的类别进行了讨论。但是,本文的研究范围,除了社会保障支出,也仅仅允许包括社会支出的另外两种类别:教育支出和卫生支出。特别是在第四部分(该部分对社会支出归宿和分配效应的证据进行了总结),有一小节的内容是关于社会保障(应理解为包括社会援助、社会保险和劳动力市场的社会保障性干预)和以教育和卫生支出方式进行的实物转移支付(in-kind transfers)。就目前而言,第四部分忽略了对其他支出类别的证据进行梳理,而这些类别(比如补助金支出)在有些国家政府的总开支中占很大比例。

本文综述中会涵盖一系列税收手段。第三部分讨论的问题主要与不同税种的归宿及效果评估相关。对有些税收手段而言,在实践中只能得到十分有限的分配效应的证据,这部分归因于决定某些特定税收手段(如把直接税和间接税相比较)的归宿和效果的过程的复杂性,同时也归因于政策的现实性(即政策上更依赖某些税收手段;比如在高收入国家中,较之公司税更依赖个人所得税)。在整篇文章中,税收都是指正式、公开的税收手段,不包括那些有时被称作“非正式税收”的手段,即正式法规之外的支付与支出(参见Lough et al.,2013)。

2 社会保障支出与税收:水平与构成

2.1 社会保障支出和税收的趋势

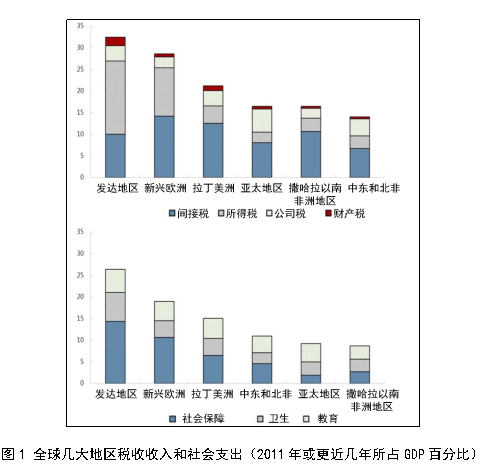

对全球几大地区和国家群体的税收收入与社会支出的水平和构成进行比较,可以看出中低收入国家的社会支出和税收的两大显著特点(见图1)。第一,与高收入国家(HICs)相比,中低收入国家的社会支出和税收水平相对较低。在高收入国家,税收在国内生产总值(GDP)中所占比重平均超过30%,而在发展中国家(不包括新兴欧洲),该比重一般在15%到20%之间。发展中国家的社会总支出水平也要低很多。

第二,从支出构成来看,与高收入国家相比,中低收入国家在社会保障方面的社会总支出比例较低。在亚太地区和撒哈拉以南非洲地区的低收入国家,用于社会转移支付的社会支出比例尤其低下。

国际劳工组织(ILO,2014)报告了不同年龄段的社会保障支出在GDP中所占比重,指出全球几大地区和国家在社保方面所投资源的力度不同。比如,在儿童和家庭福利方面,西欧的支出占GDP的比重为2.2%,亚太地区和非洲的支出占GDP的比重为0.2%;在保障工龄内收入的社保方面,西欧的支出达到5.9%,亚太地区的支出为1.5%,非洲的支出为0.5%。发展中国家每年在社会安全网建设方面的支出占GDP的比重在1%到2%之间(Grosh et al.,2008),其中非洲的低收入国家在安全网方面的支出占其GDP的平均比重为1.1% (Monchuk,2014)。

数据来源:国际货币基金组织(2014a)

比较全球几大地区和国家的税收构成后可以发现,低收入国家的间接税收入比重比高收入国家高很多,而高收入国家税收收入的最大来源是所得税收入(ADB,2014;IMF,2014a)。各地区和国家税收收入对财产税收入的依赖较低,在中东和北非地区、撒哈拉以南非洲地区和亚太地区,财产税收入占税收总收入比重最低。

上面的静态图隐藏了一些重要趋势。近年来,中低收入国家的社会保障支出和覆盖面都处于增长状态(ILO,2014)。例如,卢旺达和坦桑尼亚的社会保障支出占GDP的比重从2000年的2%左右上升至2010年的7% (ILO,2014)。肯尼亚等国家在社会安全网建设上的支出保持平稳增长,在2008年到2010年间翻了一番(Monchuk,2014)。

在税收领域,根据国际税务与发展中心(ICTD,International Centre for Tax and Development)的政府收入数据库(Government Revenue Dataset)的资料,发展中国家税收收入占GDP的比重在过去二十年虽有增长,但仍低于高收入国家水平(Prichard et al.,2014)。发展中国家非资源税收在GDP中的比重从1990年的平均比重13%左右增长至2009年的16%左右 (Prichard et al.,2014)。

在撒哈拉以南非洲地区,平均来说,非资源税收入占GDP的比重从1990年的14.4%增长至2010年的15.3%,而同期的资源税收入占GDP的比重则从4.4%增长至7.1% (Mansour,2014)。曼苏尔(Mansour 2014)也指出,撒哈拉以南非洲地区实际人均税收收入在1980至2010年期间有所下降。

由于撒哈拉以南非洲国家的资源十分丰富,该地区的中等收入国家税收比重呈上升趋势,低收入国家的税收比重也有适度增长(IMF,2011)。同时,贸易税收入平均有所下降,间接税(主要是增值追和消费税)的收入有所上升——增长幅度也大致相同,所得税收入大体保持稳定(Keen and Mansour,2009;Mansour,2014)。

在拉丁美洲和加勒比地区,平均税收平稳增长,所占GDP比重从1990年的不足13%上升到2009年的接近18%(Prichard et al.,2014)。税收负担的上升主要是由于间接税(尤其是增值税)的增长(Barrientos,2012;Cornia et al.,2011;Tanzi,2013)。与经济合作与发展组织(OECD)国家的个人所得税收入所占GDP比重为9.2%(OECD的许多欧洲国家比重比9.2%高很多)相比,拉丁美洲和加勒比地区1.4%的个人所得税收入比重仍然较低。该地区个人所得税收入比重最高的是巴西,为2.6%,排在第二的是墨西哥和巴拿马占GDP的比重约为2%。该地区的企业所得税收入所占GDP的比重平均为3.6%,几乎与OECD国家的3.9%持平(Tanzi,2013)。

亚洲的税收收入支出落后于世界其他地区。尽管亚洲发展中国家的税收收入已有所提高,但仍只达到OECD国家一半的水平,并且低于拉丁美洲和加勒比地区水平(ADB,2014;IMF,2014a)。根据普理查德等人(Prichard et al)的研究,南亚是全球税收总水平表现最差的国家,在1990至2010年间的税收增长也最为受限。亚洲中低收入国家税收的主要来源是商品服务税,约占GDP的10%(在中国、印度、韩国和泰国,间接税收入是唯一最重要的财政收入手段),其次是企业所得税,这与拉丁美洲和加勒比地区的税收分配一致(ADB,2014)。亚洲发展中国家的所得税在总税收收入中的比重低于世界其他地方。和其他地区一样,国际贸易税的重要性呈下降趋势(ADB,2014)。

比较全球几大区域和国家的社会保障支出和税收在GDP中的比重可以发现,社保支出和税收较低的国家在这两方面都有提升的空间。就税收来说,与常用的基准进行比较可以充分证明这一点:撒哈拉以南非洲地区仍有17个国家的税收占GDP比重不足15%,西非经济货币联盟的八个国家中只有两个在2011年达到了17%的一体化目标(convergence target)(IMF,2013a;非洲进步小组[Africa Progress Panel],2014)。对于拉丁美洲和加勒比地区,科尼亚等人(Cornia et al. 2014)对有效税收(effective tax collection)和“潜在税收(potential tax collection)”进行了对比,认为大多数地区的有效税收都显著低于潜在税收。

2.2 税收结构和税收收入:驱动因素与影响

低收入国家的政府税收在GDP比重的增加程度远远低于较富裕的国家。此外,各国家收入群体和世界各大区域的税收组成各有不同。有助于理解文献中确定的这些组成模式的因素包括国家经济、劳动力市场结构、税制设计和税务管理,也包括与经济相互作用以决定税收水平的政治和社会因素(Besley and Persson,2014)。比如,OECD(2014)提出,低落的税收士气(low tax morale)——人们凌驾于法律义务之上的纳税积极性——和薄弱的国家合法性及(人们认知中的)政府腐败是脆弱国家税收水平低的主要原因。而它们反过来也受到税制设计和税务管理实践的直接影响 (Di John,2010)。第五部分还会再次讨论到政治经济因素,本部分只是对经济和税收政策的相关影响因素进行概述。

一个国家的经济和劳动力市场结构是决定税收水平和结构的关键因素。和高税收额一贯有关的因素包括人均收入水平、与城市化程度相关的措施、以及非农业经济规模等(Moore,2013)。在低收入国家,贫困、低下的人均收入水平及用于支付薪资的低份额的国民收入等因素都直接限制了税收潜力及个人所得税的征收范围(ADB,2014;Moore,2013;Tanzi,2013)。城镇化水平低和以农业经济为主等相关特征给税收问题提出了更多挑战,这些挑战与税费征收、税务管理、征税成本高等不无关系。

在许多国家,非正规部门的活动处于主导地位,这限制了征税基础,增加了税收征收的难度。比如,在莫桑比克、坦桑尼亚和赞比亚,在扩大个人所得税征收范围方面时就遇到了问题,那些规模庞大的免税的非正规部门和雇主们未依照规定在相关部门登记雇员信息以免征其个人所得税(Fjeldstad and Heggstad,2011)。实际上,在许多国家,由于非正式部门的税收短期增长潜力有限,税收成本又高,因此就忽略了非正式部门的税收征收。但是,在非正式部门征税的做法有很多潜在的益处,包括在中小型企业中创建起守法纳税的文化、鼓励通过正式企业依法纳税推动税收遵从、通过正规化促进小企业的经济增长等(Joshi et al.,2013)。

经济增长、人均收入增长和就业正规化对扩大征税基础而言都很重要,但是它们都无法自动转变为更高的税收额。利用经济增长来促进税收增长需要政府进行税收改革,并投资完善税收体系(Besley and Persson,2014)。例如贝斯利和Besley和Persson(2014)曾提出,从工资中直接扣除税款(征税体系发展中一个重要的财政创新)不仅需要政府改变政策,也需要坚决确保各部门遵从。如果没有这些措施,所得税的税收就不会随着经济增长而显著提升;经济增长是否能带动税收增长,取决于政府就税收政策所作出的决定,也是我们下面要讨论的内容。

因政策而导致的资源税过低、免税和税收激励等情况出现限制了许多中、低收入国家的税收基础。税制的选择也会影响避税和逃税行为。很多低收入国家大规模采用的免税措施减少了政府收入,助长了避税和逃税行为。例如, 坦兹(Tanzi 2013)认为,在拉丁美洲和加勒比地区的许多国家,面向所有收入类型(尤其是非薪资收入)的低税率以及个人所得税“特别高”的减免水平消除了很大部分的个人所得税计税基数。

在撒哈拉以南非洲地区,通过降低税率和税收激励吸引外资的做法已经非常普遍了。1980年,该地区约有10%的低收入国家提供免税期,到2005年这个数字已经上升到了80%(Keen and Mansour,2009)。但其吸引外资的效果还不甚确定(OECD,2014)。尽管税收对海外投资者来说很重要,但是其他因素,如基础设施和法规,对他们来说更为重要(Fjeldstad and Heggstad,2011;IMF,2011)。因税收激励而失去的潜在收入可能造成国内收入的极大流失(OECD,2014)。

税收激励在矿业部门尤其普遍。多年来对矿产企业利润征税过低,使采掘业得以有效避税。但是矿产业有很大潜力贡献大量税收,因为与其他经济活动相比,矿业活动理论上相对容易征税。

其他“税收缺口”还包括:土地、房产征税过低,特别富有人群的收入和财富(如赞比亚不对资本收益征税)征税过低,还包括一些跨国公司避税,它们利用转移定价的手段将利润转移至税率较低甚至免税地区(Moore,2013)。

特别是在撒哈拉以南非洲地区,单调的税收种类、对自然资源税收的过度依赖也给税收水平的提高造成了困难。有证据显示,资源丰富的国家往往忽视非资源税种的发展。有一项涉及20个“资源集中”国家的研究显示,资源性税收每增长1%,非资源性税收就会随之降低,数量高达GDP的0.12%。这说明,采掘业的易于征税可能会阻止政客开展深入的税制改革(Crivelli and Gupta,2014)。

最后,低收入国家的技术工艺薄弱、科技水平和统计能力较为低下,这也给扩大课税基础造成了困难。低收入国家的税收制度可能缺少基本信息系统、受过培训的工作人员及计算机化的账目。除了前文概述的导致税收成本高的结构性因素之外,以上这些因素也使国家很难对个人、雇主和企业征税。除了增加征税难度,技术薄弱、科技水平低和制度不完善还会加剧资本外流和逃税避税行为。

3 评估税收和转移支付的归宿和分配效应

在对税收和转移支付的归宿和分配效应的证据进行综述之前,本节先对分配分析方法进行概述,之后的重点主要集中在基本归宿分析及采用这种分析时所需应对的主要问题。

3.1 方法论概述

有关公共支出和税收政策对经济福利所产生的分配效应的研究,可以以微观经济为导向或者依靠宏观经济模型来分析福利效应,例如利用“可计算一般均衡模型(CGE)”。本综述的重点放在使用第一种方法的实证研究上:即主要以微观经济为导向、以数据为基础的研究(也就是说,这些研究是基于收入来源和使用情况的分类数据之上的)。

在这一大类研究中,税收和转移支付的基本归宿分析可用于调查谁是税收的经济负担承担者、谁是公共服务或有针对性转移支付的受益者,也可用于描述政府支出和税收的福利效应。这种方法通常利用个人或家庭层面的数据,并把关于何人纳税、何人从转移支付中受益及纳税和转移支付过程中的成本等的证据与假设相结合,来分析税收归宿及税收政策对个人或家庭所产生的分配效应。

这种分析方法的主要特点在于,它所揭示的是发生在某一时间点而非一个生活周期的情况,并且,它不包含行为均衡模型或一般均衡模型(Lustig and Higgins,2013)。这就使这种分析有了多重含意。首先,它会产生税收和转移支付分配效应的一个一阶近似值(a first-order approximation);在比较不同收入的分配时,如果缺少税收和转移支付,就不能说前财政收入(pre-fiscal income)等于真正的反事实前财政收入(counterfactual pre-fiscal)(Boadway and Keen,2000;Demery,2003;Lustig and Higgins,2013)。第二,通过描述通常情况下如何在不同群体中分配税负和财政支出,基本归宿分析基本无法反应在税收和转移支付政策发生改变时的分配情况(Demery and Gaddis,2009)。然而,重要政策问题往往关注的是哪些人可能从政策改革(比如从一个特定支出项目的扩展和缩减)中受益。而这需要采用边际归宿分析的方法。

数据可用性在很大程度上决定采用哪种分析方法。如果数据非常有限,可以尝试税收和福利累进的测量方法。低收入国家居民支出的调查数据越来越容易获得,因此可以建构集中曲线,进行优势测试,并逐渐更多使用财政仿真模型。这在下文中将会讨论。

本文第四部分所回顾的大多数研究都采用了标准归宿分析,但没有包括间接效应,也没有考虑边际归宿。第四部分也会谈及基于微观仿真方法研究的结果,虽然只是为了了解直接收入的分配效应。在这里,微观仿真可以描绘出各种各样用于个体组合(individual units)的模型技术,比如应用一套规则模拟其状态和行为变化的一组人。各种模型在多大程度上处于静态或者多大程度上能够捕捉包括行为反应在内的动态变化,各不相同。这些模型也可以扩展,用于解释与宏观经济模型之间的联系(Figari,et al.,2014)。

很常见的情况是各国采用一国或多国税收-福利微观仿真模型,例如由财政研究所(Institute for Fiscal Studies)为英国管理的TAXBEN模型,而由艾塞克斯大学社会与经济研究所为欧盟开发的EUROMOD税收-福利微观仿真模型,可用于分析欧盟每个成员国人口及欧盟作为一个整体的税收和福利对家庭收入、劳动刺激的影响。伊莫佛尔等人(Immervoll et al. 2005a)为巴西开发的模型,“巴西家庭微观仿真系统(BRAHMS)”,是发展中国家开发的各种微观仿真工具的一个例子。距现在时间更近的是,通过改建EUROMOD平台,牛津大学南非社会政策分析中心的研究人员开发了用于纳米比亚的NAMOD微观仿真模型和用于南非的SAMOD微观仿真模型(Wilkinson,2009;Wright et al.,2014)。这些研究,以及阿特金逊和布尔吉尼翁(Atkinson & Bourguignon 1990)的研究,都探讨了在中低等收入国家实施微观仿真方法所面临的挑战和所具有的意义。

本文主要关注的是基本归宿分析。以下章节将探讨使用这一方法涉及的主要问题:(1)对收入概念的定义及比较,(2)确定税收归宿和社会支出,(3)用于评估分配效应的方法。

3.2 收入的概念及在基本归宿研究中考虑的税收与转移支付的种类

评价税收和转移支付的分配效应的一种常用技术是对不同收入概念分配的比较。例如,通过比较“市场”收入与可支配收入的分配情况,可以了解直接税和转移支付的分配效应。

收入的定义因所纳入考虑的收入来源和税收的不同而不同。其中,最常用的区分标准是区分“市场”或“原始”收入和“可支配”收入。第一个概念,即“市场”或“原始”收入,报告的是来自劳动力及资本的“主要”收入,是税前及政府转移支付之前的收入。可支配收入一般可定义为在市场收入上减去直接税(如,个人所得税)、加上直接公共转移支付(如,社会救助中的现金补助)。

仅仅有选择地纳入一些税收和公共支出项目(例如,直接税和转移支付)而忽略附加转移支付和税收,只关注原始收入和可支配收入之间的对比,对通过公共支出和税收实现的再分配的范围和明确性而言,这样的做法可能会给出错误信息(Harding et al.,2007;Paulus et al.,2009b;Aaberge et al.,2010)。从税收的角度来说,这类比较通常会忽视间接税和企业税的归宿。在那些很大程度上依赖于间接税的国家,这可能意味着大部分国家税收都不能算在再分配的计划当中。在支出方面,如果健康、教育、卫生和住房方面的公共支出不包括在分析中,那么,公共支出的很大部分就没有被纳入考虑。

要弥补以上的不足之处,需要延展或调整收入的定义,使之包括另一些类别的支出(如实物转移和间接补贴)和税收(如消费税)。在可支配收入的定义中加入实物转移的概念,得出的就是堪培拉小组的“调整后可支配收入” 的概念(堪培拉小组,2001),也是经合组织对“扩展”收入的定义(经合组织,2011)。堪培拉小组讨论把间接税加入可支配收入概念的扩展部分的可能性,从而形成“调整后收入”的概念。与此同时,公平发展研究项目(the Commitment to Equity Project)明确定义了“财政后”收入,即可支配收入减去间接税并加上间接补助(Lustig and Higgins,2013)。

事实上,在每一种收入类别中,实证研究都可能包含较多或较少种类的收入来源、税收和公共支出。通过比较家庭收入统计小组(也称作堪培拉小组)所推荐的、并被经合组织(2008 & 2011)所采纳的关于收入概念的定义和杜兰大学公平发展研究项目(CEQ)给出的收入定义可以发现以不同方式定义收入概念的实例。

根据对特定收入来源或税收支出的不同处理方式有各种不同的研究。尤其是在对某些收入归入哪种特定的收入种类方面还存在争议。和社会保障分析特别相关的一个例子是把退休金归入(作为延期收入考虑时的)市场收入还是政府转移支出中。特别是在补助占很大比例的体系中,前者比后者更容易被优先选择(见Barrientos,2012;Lindert et al.,2006;Lustig and Higgins,2013)。卢斯蒂格等(Lustig et al,2013)将退休金作为市场收入的一部分,并进行了敏感度分析,在分析中将养老金归入政府转移支付,以此检测此假设的重要程度。

纳入考虑的税收类型和公共支出类别的不同,收入分配所归入的替换收入类别的差异,都会造成对税收和转移支付分配效应的评估结果各不相同。这些收入类别的选择会影响一个国家不同政策工具的相对表现以及对税收与支出政策的整体再分配效应进行评估的结果。如果国与国之间的政策工具组合不同,纳入考虑的政策也会影响国家表现的排名。因此,在解释研究结果时,谨慎地考虑纳入研究的税收和转移支付很重要。

3.3 确定税收和社会支出的归宿

税收归宿分析描述个人或家庭因为税费征收而导致的实际收入方面的损失,并展示这种损失是如何在不同单位之间分配的。转移支付归宿分析衡量公共服务使用者或转移支付受益者所获得的好处。这种分析方式通常将提供公共服务的成本及其使用信息结合起来展示社会支出利益是如何在人口中分配的(Castro-Leal et al.,1999;Demery,2003;Sahn and Younger,2003)。

归宿评估的数据需求和所需假设的复杂程度因税收和支出工具的不同而各异。这些不同有助于解释为什么对于有些政策工具的归宿分析的研究和实验性证据比其他他政策工具在数量上要多。非现金福利和间接税收通常很少纳入收入分配研究的原因之一在于:用以评估其归宿的计算方法和假设太过复杂(Brandolini & Smeeding,2009)。

3.3.1 社会支出

通常情况下,对于包括直接收入转移支付在内的政府社会支出而言,受益者所得利益的量度要据其货币价值而定。确定受益者是比较直接的。相比之下,关于非现金转移支付、政府供给或货物和服务的补贴的分配分析会引发两种类型的难题,一种是投入于分配服务的总量,一种是受益者身份的确定(Atkinson and Bourguignon,1990;Demery,2003)。

给个人和家庭分配非现金福利有两种常用方法:一种是实际消费方法,这种方法把公共服务价值分配给真正使用服务的个人;另一种是保险价值方法,这种方法将服务等量分给拥有(如年龄、性别等)相同特征的每一个人。到底选用哪种方法取决于获得的是哪种数据。而对有些服务而言,确定何人使用特定服务或从某种转移支付中受益的方法相对直接,而对于其他服务而言,则需要更详细的信息。在这样的情况下,研究可能要基于个人和家庭的特点,而不是基于服务的实际使用来进行的,其基于的假设是:一个人可以使用服务的可能性与拥有相同特点的其他人是一样的(Demery,2003;OECD,2011)。

关于政府服务的分配效应的研究可能会看重服务的生产成本、私人机构的机会成本或是家庭的支付意愿。用于提供一项服务的单位成本的基本定义是用政府在某一特定服务上的总支出除以该服务享用的人数。生产成本的一种替换方式是将服务价值化,即了解一个人如果市场上购买相似服务的话会花多少钱,或者说他愿意支付多少钱来购买服务,但是这些方法对所需信息有很高的要求。

对于生产成本方法的担忧,包括这种方法不需要考虑收入群体的不同需求,也不需要考虑服务质量,也可能不能反映受益者的实际估值(Atkinson and Bourguignon,1990;OECD 2008;Sahn and Younger,2000)。非现金转移支付的分配分析可以显示出,较贫困家庭可以在特定类别的公共支出(比如基础教育)上比收入较高的家庭获得更多福利。这可能反映出对服务的较高需求集中在低收入群体中,很有代表性的例子如较低收入群体中的小学适龄儿童在基础教育的非现金转移支付福利中占相当大的比例(Demery,2003)。由于公共教育服务的主要受益人(儿童)和公共医疗卫生服务的主要受益人(老人)大多属于低收入群体,对使用人均收入作为衡量福利分配的标准的静态归宿分析的标准方法的评估,对一些国家来说,可以显示出非现金转移支付减少了不平等,但忽视了不同社会经济群体的人口统计数据变化和需求变化的问题。

用于较高收入群体的支出在减少,这也可能是由于比较富裕的个人出于服务质量的考虑会决定选择私人服务而非公共服务。例如,希金斯等(Higgins et al. 2013)将美国和巴西的政府税收和支出的分配影响进行比较后发现,当政府支出包含在卫生和教育方面的支出时,这两个国家降低不平等的比例基本相当。然而,他们指出,这一结果可能反映了两国的中上层阶级出于质量考虑而不选择公共教育和卫生服务的做法,这抬高了不平等降低的比例。

是否将这些问题纳入考虑,不同研究的做法各不相同,例如通过等价调整来反映个人或家庭需求的变动。(见第四章)

3.3.2 税收

说到税收,一个核心问题就是区分法定归宿(纳税的法律义务)和经济归宿(那些真正购买力因纳税而降低的人)。不像评估个人所得税的归宿所采用的方法那样可以得到广泛的认同,人们对如何评估个人间接税的归宿并没有统一的意见:特别是针对某些间接税,目前还是没有清晰、一致的认识来说明税收所带来的经济负担的确切归宿(Harding et al.,2007;Warren,2008)。

税收研究,必须确定好恰当的税收归宿“转嫁假设”。这些假设意义重大,引起了一些评论员质疑某些税收归宿研究的可信度(如Zolt and Bird,2005)。在税收归宿研究中,关键的一步是作出明确有关转嫁和最终归宿的假设。在没有达成共识时,比较恰当的方法是使用敏感度分析来检验不同假设下的不同结果(Claus et al.,2012)。

税收归宿分析中所采用的标准假设可以归结如下(Boadway & Keen,2000;Gemmell & Morrissey,2003;Claus et al.,2012;Sahn & Younger,2003):

- 个人所得税:通常认为不能转嫁,由收入所得者支付。

- 工资税和社会保险税:尽管一些研究不做这种转嫁假设而认为这类税款由雇佣者支付,但通常情况下雇主付税被完全转嫁为工人付税;雇员付税被假设为由员工支付。

- 企业所得税:后转给资本所有者或前转给员工的工资或征税产品的消费者。通常认为是企业税的经济归宿落至流动性低的生产要素上,主要是劳动力(如,工人)而不是资本(如,股东)。一些实验证据可以支持这个观点。

- 商品与服务税,包括几种类型的营业税、增值税和消费税(excises):被认为前转至消费者。

- 出口税:被认为大部分情况下转嫁至出口商。

- 房产税归宿:一些研究认为不发生转嫁,由财产所有者付税或转嫁至资本的全部所有者来纳税。另一些则认为房产税前转至承租人或房产的真正使用人。

3.4 税收和转移支付的分配及效应

有关税收和转移支付的归宿和分配效应的研究报告了各种度量方法,包括用于获取福利和税收的累进税、量化所实现的再分配数量的方法。累进税的度量不能通过税收和转移支付体系来量化再分配的范围,但可以提供再分配的信息、工具的尺寸和在使用税收工具情况下重新进行排名的范围。

如果最贫穷的五分之一人口所得转移支付占转移支付总额的比例高于他们占总人口的比例时(例如,如果人口中收入最少的40%所获福利超过总福利的40%),公共支出据说就是绝对累进的。在这种情况下,社会支出据说是是“亲贫(pro-poor)”的。如果较低收入群体从政府支出中获得的福利大于他们从基本收入或消费分布中所获得的福利,公共支出则是相对累进的。社会转移支付可能是绝对递减的,但比市场收入分配的递减要低,或者说分配更公平,因此,在减少总体不平等方面具有潜力。不同的研究使用“累进”一词给支出赋予相对或绝对的累进涵义,这引起一些混淆。第四章的综述将会明确说明,研究结果是否可以表明支出是相对或绝对累进的。

当税收占总收入的比例随着收入水平的提高而增加时,或当贫困人口所交税款所占其收入或支出的比例小于税收比例时,税收可被称为是累进的。

可以在特定税收和转移支付之间对累进税进行比较,以产生出不同税收工具的累进税排名。在具体的税收或转移支付和基本收入和支出分配之间也可以进行累进税比较,以了解特定税收和转移支付在总体收入或支出分配变化方面产生的影响。

评估税收和转移支付对收入贫困的效果的常用方法是从家庭收入或个人收入中减去转移支付值,加上税收值。正如上文所述,这一方法可以给出家庭或个人收入在不得到转移支付和不缴纳税款情况下的静态数据。测量贫困人口数和贫富差距通常会采用这种方法,通过这种方法可以了解政策的减贫效应。这种方法也可以用于收入不平等的测度,从而反映通过税收和转移支付实现的再分配情况。在这种情况下,不同收入(如用于了解直接税收和转移支付效应的市场收入和可支配收入)概念下的基尼系数差异成为一种常用测度。

这种方法只能粗略估计公共再分配的实际水平。正如前文所述,这类比较并没有将税收和转移支付的潜在行为效应纳入考虑。弥补这些不足的办法通常需要令人信服的假设,对数据也有更高的要求。相反,基于不同收入定义(如市场收入和可支配收入)的基尼系数差异则是一种“用于测量一个国家收入再分配的水平的可以理解的(即使不完善)方式”。(Brandolini & Smeeding,2009)

4 税收和转移支付的归宿和分配效应:证据

高收入国家会定期公布关于税收和转移支付的分配效应的证据。发展中国家此类证据较少,但最近的研究正在填补这项知识空白,本部分也会对此进行综述,主要使用基本归宿的分析研究。在有条件的情况下,本部分也会报告以下两项研究的结果:一是微观模拟分析的结果,二是通过多元回归检验财政政策和收入贫困或不平等之间的关联研究的结果。本部分包括两大节,第一节报告一些研究的结果,这些研究联合使用各国的共同框架分析税收和转移支付的归宿;第二节报告更广泛的研究发现,其中包括对转移支付和税收种类的分配效应进行分别检验的研究。

这里预先要说的是,虽然一些根据税收和转移支付类别而定的的分配效应模式是从本综述中产生的,但就税收和转移支付的特定类别的效果而言,对其进行概括和给出一般性结论的空间却是有限的。能对转移支付和税收的归宿和规模的产生影响的政策制定细节,和实践中的政策管理一样,对政策的分配效应而言很重要。

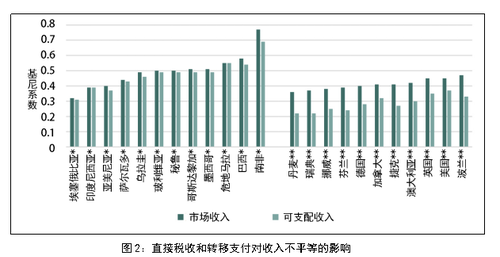

资料来源:图中所示为市场收入基尼系数按增长顺序排名的国家。分别为世界银行(2014)和经合组织(2011)关于以下各国的数据:亚美尼亚(Younger et al.,2014),玻利维亚(Paz-Arauco et al.,2014),巴西(Higgins and Pereira,2014),哥斯达黎加(Sauma and Trejos,2014),萨尔瓦多(Beneke et al.,2015),埃塞俄比亚(Hill et al.,2014),危地马拉(Cabrera et al.,2014),印度尼西亚(Jellema et al.,2014),墨西哥(Scott,2014),秘鲁(Jaramillo,2013),南非(Inchauste et al.,2014)和乌拉圭(Bucheli et al.,2014)。标有*号的数据是2009-2012年间每年的观察结果;标有2个**号的数据是2000年代中期经合组织的数据。

4.1税收和转移支付相结合的分配效应

跨国比较研究通常会比较市场收入和可支配收入的分布,以标示直接税和转移支付的不平等。如上文所讨论过的,比较研究中并不常包括实物转移支付和间接税研究,因为决定这些转移支付和税收归宿的因素很复杂。在本节中,我们会对直接税收和转移支付、实物转移支付和间接税收的效果的调查结果进行报告。

如图2和表1所示,对市场收入的基尼系数和可支配收入的基尼系数进行比较的结果突显了两点:一是直接税收和转移支付的潜在的不平等,二是政策分配效应在各国之间有怎样的差异,为什么在中低收入国家比在高收入国家效果会较差呢?

表1 各国不同收入概念下的基尼系数

|

国家 |

市场 收入 |

可支配 收入 |

最终 收入 |

%市场收入基尼系数 -可支配收入基尼系数 |

% 可支配收入基尼系数 -最终收入基尼系数 |

|

亚美尼亚 |

0.40 |

0.37 |

0.36 |

-7.44 |

-4.29 |

|

玻利维亚 |

0.50 |

0.49 |

0.45 |

-1.99 |

-9.53 |

|

巴西 |

0.58 |

0.54 |

0.44 |

-6.04 |

-19.30 |

|

哥斯达黎加 |

0.51 |

0.49 |

0.39 |

-3.74 |

-19.63 |

|

萨尔瓦多 |

0.44 |

0.43 |

0.40 |

-2.27 |

-6.05 |

|

埃塞俄比亚 |

0.32 |

0.31 |

0.30 |

-5.28 |

-1.97 |

|

危地马拉 |

0.55 |

0.55 |

0.52 |

-0.91 |

-4.21 |

|

印度尼西亚 |

0.39 |

0.39 |

0.37 |

-1.02 |

-5.38 |

|

墨西哥 |

0.51 |

0.49 |

0.43 |

-4.50 |

-12.09 |

|

秘鲁 |

0.50 |

0.49 |

0.47 |

-1.98 |

-5.67 |

|

南非 |

0.77 |

0.69 |

0.60 |

-9.99 |

-14.12 |

|

乌拉圭 |

0.49 |

0.46 |

0.39 |

-7.11 |

-14.00 |

|

澳大利亚* |

0.42 |

0.30 |

0.26 |

-28.57 |

-13.33 |

|

加拿大* |

0.41 |

0.32 |

0.26 |

-21.95 |

-19.06 |

|

捷克* |

0.41 |

0.27 |

0.21 |

-34.15 |

-23.33 |

|

丹麦* |

0.36 |

0.22 |

0.19 |

-38.89 |

-11.82 |

|

芬兰* |

0.39 |

0.24 |

0.22 |

-38.46 |

-9.17 |

|

德国* |

0.40 |

0.28 |

0.25 |

-30.00 |

-11..07 |

|

挪威* |

0.38 |

0.25 |

0.19 |

-34.21 |

-22.80 |

|

波兰* |

0.47 |

0.33 |

0.26 |

-29.79 |

-21.52 |

|

瑞典* |

0.37 |

0.22 |

0.18 |

-40.54 |

-17.73 |

|

英国* |

0.45 |

0.35 |

0.25 |

-22.22 |

-28.00 |

|

美国* |

0.45 |

0.37 |

0.30 |

-17.33 |

-18.55 |

资料来源:世界银行(2014;2009~2012年间的数据)关于以下国家的数据:亚美尼亚(Younger et al.,2014),玻利维亚(Paz-Arauco et al.,2014),巴西(Higgins and Pereira,2014),哥斯达黎加(Sauma and Trejos,2014),萨尔瓦多(Beneke et al.,2015),埃塞俄比亚(Hill et al.,2014),危地马拉(Cabrera et al.,2014),印度尼西亚(Jellema et al.,2014),墨西哥(Scott,2014),秘鲁(Jaramillo,2013),南非(Inchauste et al.,2014)和乌拉圭(Bucheli et al.,2014)。标有*号的数据来自经合组织(2011;2000年中期的数据)。注:最终收入和扩展收入是两个不同的概念,比如各自间接支付的作用就有不同。比较时要谨慎。

第一个明确的结论是高收入国家的直接税收和转移支付产生了显著效果。在调查的11个经合组织国家中,直接税收和转移支付使其收入不平等平均下降了30%,人均收入基尼系数下降了12个百分点,从0.41下降至0.29(见图2和表1)。直接税收和转移支付使瑞典的收入不平等降低了41%,丹麦的收入不平等降低了39%。这些数据表明了直接税收和转移支付在降低收入不平等方面的潜力。

第二个明确的结论是,在低收入国家和中等收入国家的收入,税收和转移支付对收入不平等产生的效果不如在高收入国家那么明显。对拉丁美洲和欧盟国家进行比较的结果对该结论提供了一个很好的例证。如图2和表1所示,在样本中的8个拉丁美洲国家,直接税收和转移支付的平均影响是2个百分点,即降低了3.6%,而相比之下,根据报告中的数据,8个欧盟国家降低了33.1%。

之前对低收入和中等收入国家进行的研究确认这些大趋势。通过使用戴宁格尔和斯夸尔数据集(the Deininger and Squire dataset),楚等人(Chu et al. 2004)报告指出,处于发展和转型期的经济体税前(pre-tax)和转移支付后(after-transfers)基尼系数在0.25到0.52之间,平均为0.34,与发展中国家相差4%。

证据也指出实物转移支付能起到平衡收入的作用。收入定义调整后包括了实物转移支付,在经合组织的定义中,实物转移支付包括在“扩展”收入中,在经济质量委员会(CEQ [Council on Economic Quality])的定义中包括在“最终”收入中;收入定义的调整,以及对实物转移支付的分配与可支配收入的分配情况所进行的比较都表明实物转移支付会对收入差距产生影响。

在表1所列出的经合组织国家中,在教育、卫生、保障性住房、儿童早期教育和儿童保育服务等方面,实物转移使基尼可支配收入差距缩小了5个百分点(18%)。韦尔比斯特等人(2012)对一些国家做了更大的取样研究,所报告的结果也基本相似,即:实物转移支付使收入差距缩小了5.7个百分点(20%)。

资料来源:世界银行(2014)关于以下国家的数据:亚美尼亚(Younger et al.,2014),玻利维亚(Paz-Arauco et al.,2014),巴西(Higgins and Pereira,2014),哥斯达黎加(Sauma and Trejos,2014),萨尔瓦多(Beneke et al.,2015),埃塞俄比亚(Hill et al.,2014),危地马拉(Cabrera et al.,2014),印度尼西亚(Jellema et al.,2014),墨西哥(Scott,2014),秘鲁(Jaramillo,2013),南非(Inchauste et al.,2014)和乌拉圭(Bucheli et al.,2014)。

实物转移支付在中等收入国家和低收入国家也能起到平衡收入的作用。在经济质量委员会和世界银行所取的样本国家中,一旦把实物转移支付(无论是卫生还是教育方面的免费或补贴类政府服务)纳入考虑,它就能使后财政收入(post-fiscal income)基尼系数降低平均5个百分点(10%)(见表1)。作为收入(最终收入与市场收入比较)差距缩减总量的一部分,在教育和卫生方面的公共支出的边际贡献(marginal contribution)跨度较大,在埃塞俄比亚低至12%,而在玻利维亚和危地马拉高达100%(Lustig,2015)。

跨国研究很少纳入间接税收这一因素。沃伦(Warren 2008)研究发现,24个经合组织国家的消费税都趋于倒退之势:一旦把消费税纳入考虑,所有国家的可支配收入差距都会加大。他认为,“在最简单意义上,消费税的纳入导致穷者更穷,富者更富,贫富差距拉大”(第52页)。消费税某种程度上抵消了直接转移支付、直接税收以及实物公共服务等带来的积极再分配效应。

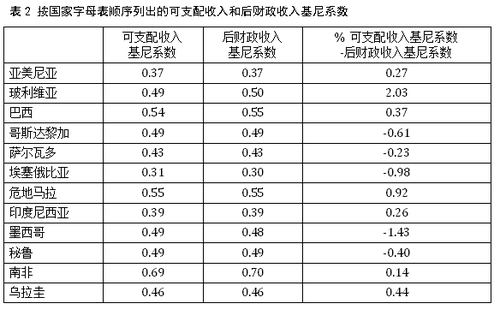

使用经济质量委员会的税收归宿框架对发展中国家进行的研究发现,12个国家中有7个国家的间接消费税趋于倒退。在南非略有倒退,在巴西、乌拉圭和玻利维亚倒退之势较大(见表2)。

表1所列出的发展中国家中,所记录的总税收和转移支付对收入差距的影响最大的是南非(17.5个百分点,23%)和巴西(14个百分点,24%),无论是根据基尼系数衡量(分别为0.77和0.58),还是把税收和支付都纳入考虑,两个国家的收入差距都是最大的。所取样本中最贫穷的国家是埃塞俄比亚,收入差距减少的百分点最低(2.3个百分点),主要是通过总税收和转移支付减少的,处于倒数第二的是印度尼西亚(2.5个百分点)。

4.2 关于税收和转移支付的独立研究

4.2.1直接社会转移支付

直接转移支付的归宿和分配效应在这里具有特别的意义,因为它们通常都会关乎被归入社会保障转移支付的政策。这些社会保障转移支付包括社会救助和社会保险支付转移。和其他财政工具一样,在基本归宿方法方面,其再分配效应是一种功能,取决于一项政策的先进性及其规模。正如前言所述,对社会救助和社会保险转移支付的归宿和效果进行比较时,需要考虑到这些转移支付所追求的目标不同,也许包括个人之间的再分配,也许会替代之。比如,社会保险政策通常追求的是人们一生中的收入平均(income-smoothing)及横向再分配目标。基本财政归宿分析可能无法充分捕捉和区分这些功能。对结果的阐释应该考虑这些区别及在实践中形成这些分配结果的原因(政策目标及设计和国情)。

拉丁美洲国家的经验表明,社会救助现金转移支付一般都是(绝对意义上)逐步分配的,虽然也有一些例外,而社会保险转移支付通常会不成比例地偏向前1/5(也就是说,绝对意义上是趋于倒退的,尽管相对意义上不一定倒退),推动社会保障支出整体倒退(Lustig et al.,2013;Lindert et al.,2006)。非正规比例(informality rates)高、非正式就业的低收入群体的集中、以及被排除在社会保险覆盖范围之外等因素可以解释这一结果。

社会保险支付转移往往会使收入差距略有增加(例如Lustig et al.研究中的墨西哥和秘鲁,2013)或者在大多数拉丁美洲和加勒比国家对收入差距不产生影响。与此相反,在阿根廷、巴西、智利(Lindert et al.,2006)和乌拉圭(Lustig et al.,2013),社会保险转移支付使收入差距整体减小,在这些国家,与其他收入来源相比,社会保险转移支付的分配相比而言更加公平。在拉丁美洲和加勒比,社会救助转移支付通常比社会保险转移支付更能缩小收入差距。

尽管社会救助转移支付的分配累进率更高,但与社会保障转移支付相比,因其转移支付单位相对较低,其减贫效应有些不太显著(例如在秘鲁,玻利维亚和墨西哥)(Lustig et al. 2013)。相反,在一些“高消费”国家,由于补贴相对较高(也就是说,实际到达较贫困家庭的小额转移支付成为他们收入的一大部分),有些社会保障转移支付产生了重要的减贫效应。(Lindert et al.,2006).

亚洲国家的证据表明,直接现金转移支付和各种定向服务支出实际上使不平等状况更加恶化,亚洲地区平均恶化了0.49个百分点,反映出社会保障如何更多惠及高收入而非较低收入的家庭和个人(Claus et al.,2013)。导致这种结果的可能原因之一是救助覆盖范围狭窄、贫困群体覆盖面较低,例如,社会保障资源集中分配给城市人口,通常情况下他们的生活比农村人口生活更优裕。(ADB,2014;Claus et al.,2013).

最近一项基于世界银行ASPIRE数据库和一人一天1.25美元的国际贫困线的比较研究发现,撒哈拉以南非洲地区的社会保障(包括社会救助、社会保险和劳动力市场项目)对贫困所产生的效应最低,社会保障转移支付仅使1%的人口脱离贫困(Fiszbein et al.,2013)。在发展中国家和新兴国家中,社会保障效应最明显的地区在东欧和中亚。Fiszbein等人(Fiszbein et al. 2013)的研究表明 ,社会保障对贫困所产生的效应在最贫穷的国家最不明显,在贫困发生率比较接近的国家中,若各国政策不同,社会保障效应则大相径庭。他们的研究也表明,使用基尼系数测量出的收入不平等会因社会保障项目的实施而降低了10%,其中降幅最大的是东欧和中亚国家,平均超过30%,而其他地区的基尼系数减少不到5%。

4.2.2 实物转移支付

公共教育和医疗支出的显性或直接目标并不是减少贫困和不平等,这也就可以解释,为什么关于收入分配的研究倾向于忽略实物转移支付,尤其是在高收入国家。根据经验,许多国家的医疗卫生和教育转移支付和现金转移支付数量相当,或者甚至大于社会政策分配给个体的数量(Garfinkel et al.,2006;Brandolini and Smeeding,2009)。此外,在很不正式的经济体中,对执行税收和转移支付政策的限制也许会进一步推动分析和理解实物转移支付在生活水平的重新分配中所发挥的潜在作用(O’Donnell et al.,2007)。

在高收入国家,实物转移支付(如教育和医疗支出)会对贫穷和不平等状况产生显著效应(Davoodi et al.,2003;Garfinkel et al.,2006;OECD,2011)。Garfinkel等人(Garfinkel et al. 2006)在澳大利亚,加拿大,英国,美国,比利时,法国,德国,荷兰,芬兰,瑞典考察了实物转移支付的再分配效应,证实了非现金再分配的平均主义效应。他们还发现,实物转移支付会大大缩小不同国家社会福利转移支付净值之间的差异。在经合组织国家中,在考虑实物转移支付的情况下,基尼系数会下降大约五分之一,平均从0.30下降到0.24。降幅从16%到24%不等,与通过现金转移支付和税收实现的减少不平等相比,实物转移支付所产生的效应在各国表现更为一致。(OECD,2011;Verbist et al.,2012).

发展中国家的证据不尽相同,实物转移社会支出在许多国家呈现绝对累退趋势(过多归于收入更高的群体),虽然相对而言,实物转移社会支出在大多数国家是累进的,产生了总体上的均衡效果。支出类别不同,结果也会各有所异,总的教育和医疗支出通常表现为绝对累退模式,一些特定的分支部分如基础教育支出,在分配中是绝对累进的(如 Castro-Leal et al.,1999;Sahn & Younger,2000;Filmer,2003)。

举例来说,一项关于中美洲国家(包括教育、医疗、社会保障、住房、供水和污水处理、文化,体育及娱乐等方面的)社会总支出归宿的研究表明,平均而言,总社会支出的归宿是相对而非绝对累进的。(Cubero and Hollar,2010).

不同部分支出的结果不同,在所有中美洲国家,总教育支出都是相对累进的。然而,该地区的基础教育是绝对倾向于贫困人口的,中等教育支出却呈倒U字型发展,高等教育支出在各国都是累退的。中美洲所有国家的医疗支出分配是相对累进的;在调查的七个国家中,有四个国家的医疗支出分配是绝对累进的。

在发展中国家的教育领域,公共教育支出整体而言是绝对累退的(最贫穷的1/5人口所获得的收入(在大多数情况下都明显地)少于补贴的20%),然而,相较于家庭收入和支出,公共教育支出的分配还是更为均等的。贫困人口的货币收益比富裕人口要低很多,但贫困人口的货币收益占家庭总支出的比例高于富裕人口。

根据Davoodi等人(Davoodi et al. 2003)的研究,在撒哈拉以南的非洲国家,最贫穷的五分之一人口所占的基础教育支出是12.8%。在这些国家,中产阶级从基础教育中获益最大。关于该地区中等和高等教育支出的数据显示,最贫穷的五分之一人口在中等和高等教育支出中的收益分别为7.4%和5.2%,而最富裕的五分之一人口的相应数据分别是38.7%和54.4%。萨恩和杨格(Sahn & Younger,2000)发现在八个非洲国家(科特迪瓦,加纳,几内亚,马达加斯加,南非,坦桑尼亚和乌干达)中,除了南非的基础教育,没有哪项服务项目的支出是绝对累进的。在所调查的项目中,基础教育的社会支出累进率最高,而高等教育累进率最低。

在最近关于肯尼亚的一项研究中,Demery 和 Gaddis (2009)发现,教育总支出中,17%流向了最贫穷的五分之一人口,而24%归于最富裕的五分之一人口。基础教育支出中,25%归于最贫穷的五分之一人口,10%流向最富裕的五分之一人口。而在高等教育支出中,2%流向最贫穷的五分之一人口,而最富裕的五分之一人口得到了70%。

在中低收入国家,对于公共医疗支出分配的受益归宿分析发现,医疗总支出更倾向使富人获益,处于绝对累退状态(Anselmi et al.,2015)。如果只考虑住院和门诊治疗,支出就表现得不是很倾向于富裕人口了。住院治疗更倾向于使贫困人口受益,基础医疗保健的利益分配相比于住院医疗似乎更加均衡,这证实了相较于住院治疗,基础医疗的支出分配更能呈现出累进分配趋势。(Anselmi et al.,2015).

Castro-Leal等人(the Castro-Leal et al. 1999)对撒哈拉以南非洲七个国家的医疗支出受益归宿的证据进行考察后发现,最贫困的五分之一人口获益常常远低于最富裕的20%人口。而且,富裕家庭的受益比例远超过20%,但南非是个例外,南非的富裕家庭依靠私人医疗。医疗支出相对合理累进:给予最贫穷的五分之一人口的补助在其他们家庭总支出中占很大比例,高于给予最富裕的五分之一人口的补助。Davoodi 等人(The Davoodi et al. 2003)和萨恩及杨格(Sahn & Younger,2000)的研究有相似的发现。在医疗服务中,与其他医疗设施提供的治疗相比,住院治疗累进率较低(Sahn & Younger,2000)。

在亚洲的大多数发展中国家,公共医疗分配是倾向于富人的(高收入的个人比低收入的个人获得更多医疗支出)(O’Donnell et al.,2007)。在尼泊尔,流向最穷的20%的人口的公共医疗占比最低,不足7%,紧随其后的是中国的两个省份,它们占比是8-10%。在孟加拉、印度和印度尼西亚等国,最富裕的五分之一人口所获得的公共医疗支出超过医疗总支出的30%。

总之,在所考察的各种支出中,支出相对累进会减少现存的不平等现象。例如,奥多内尔等人(O’Donnell et al. 2007)发现,亚洲国家尽管大部分倾向于使富人受益,但公共健康总支出仍处于不平等在减少的趋势,唯有印度和尼泊尔是例外。Lustig (2015)发现,健康支出是相对累进的,并且在萨尔瓦多、埃塞尔比亚、危地马拉、印度尼西亚和秘鲁等国家,并不倾向于穷人。

与此同时,几乎没有哪个类别的支出是绝对累进的,这引发了担忧,且意味着在许多国家,即使累进率最高的社会服务项目也过多地倾向于使高收入群体受益。

另外,此前也在第三部分强调过,一些支出类别(比如基础教育)的平衡效应所造成的结果,需谨慎待之。五分之一家庭的利益分配或许夸大了各种支出偏向穷人的程度,因为根据社会经济群体来划分人口存在人口统计差异——较贫困的家庭通常家庭规模更大,孩子更多,更有可能需要更多的服务。此外,不同社会经济群体所享受待遇的质量也可能各不相同(穷人所接受的服务质量较差)。把根据社会经济群体得出的人口统计差异和需求变化考虑在内的一种支出方式是调整均等标准(equivalence scales),按照成年人等价支出而不是家庭人均支出计算,以此作为基础福利测度。调整均等标准以将家庭额外的教育和医疗支出考虑在内的研究发现,实物转移再分配的效果(虽然没有完全消除)大幅下降。(欧盟国家的情况请参照Paulus et al.,2009b和 Aaberge et al.,2010)。

4.2.3 税收

在发展中国家的全国范围的税务评估发现,总体的税收系统大体上是累退的(穷人相对于其收入要付更多的税)(例如Gemmell and Morrissey,2003;Cubero and Hollar,2010)。评估发现,在一些特定税收中,个人收入所得税通常是累进的,间接税通常是累退的。盖梅尔和 莫里西(2003)对四个非洲国家(科特迪瓦、几内亚、马达加斯加和坦桑尼亚)的研究进行回顾后发现,公司税呈U型变化(先累退后累进)趋势,财产税是累进的。

库贝罗和霍拉(2010)发现,在中美洲国家,相对于收入所得税,附加税和销售税很明显是累退的;除了哥斯达黎加和危地马拉,其他国家的消费税也是累退的(在洪都拉斯和尼加拉瓜,消费税累退率最高)。国际税收(大部分是出口关税,该地区进口关税很少)在大多数中美洲国家中都是高度累退的。

吉林厄姆等人(Gillingham et al. 2008)发现,在洪都拉斯,附加税是累进的(但累退程度不如收入所得税),因为在低收入的五分之一家庭的消费中免税项目占很大比例。他们还发现,消费税是累退的,然而在直接税收中,收入所得税累进率较高,公司收入所得税总体上稍有累进。

一个研究埃塞俄比亚的税收改革的项目考察了用于代替销售税的附加税的归宿,发现附加税是累进的,但累进率低于它所代替的销售税(Muñoz and Cho,2003)。这项改革加重了一般家庭的缴税负担,贫困家庭从税收体制改革中遭受更沉重的打击,因为他们缴税负担的增长是收入最高阶层的三倍多。在这种情况下,大多数的免税商品和服务都过多地由相对富有的人群所消费,所以不能以公平为由来判定免税是否合理。

高收入国家的全国范围调查证据表现出相似的模式。奥多诺霍等人(O’Donoaghue et al. 2004)运用EUROMOD模型,纳入12个欧盟国家的消费税,发现消费税是累退的,而大多数直接税是累进的。他们指出,消费税代表了收入最低阶层的收入的一部分,平均而言比例是收入最高阶层的三倍。消费税对最低收入阶层的影响比最高收入阶层大四倍以上。相反的是,大多数直接税和社会保障税是累进的,收入所得税通常比雇主的社会保障税累进率更高。如上文提到的,沃伦 (Warren,2008)对经合组织国家的消费税进行评估后发现,无论方法论的各种差异,所有研究都一致认为,消费税对于家庭可支配收入的分配有很大的累退效应。这与个人收入所得税的平均效应形成了对比,更高收入群体的个人所得税更高。

在中美洲国家,有关个人收入所得税的分配效应的证据表明,这种效应很小(Cubero & Hollar,2010)。尽管这些国家的个人收入所得税通常是累进的,但是平均来看,它们只贡献了小税种税收收入的四分之一,并且他们总体的再分配效应是有限的。相反,对于大多数中美洲国家,因为附加税和销售税是大多数中美洲国家税收单一最重要来源,其显著累退对总体收入分配的效应是明显的。

克劳斯等人(Claus et al. 2012)发现,在亚洲国家,累进的个人收入所得税的总体效应是不大的(在亚洲的效应比在世界其他国家的效应稍微小一些);公司收入税收入是累退的,加剧了不平等;社会保险税和工资税加剧了收入的不平等;与消费税和关税一样,商品和服务等一般性税收是累退的。

以上的结果提出了一个问题,即累退税收会不会抵消通过累进的支出和税收在减少贫困和不平等方面所取得的进步,如果会抵消,在多大程度上抵消。

卢斯蒂格等人(Lustig et al. 2013)发现,在玻利维亚、巴西和乌拉圭,消费税降低了财政系统的再分配效应,而在玻利维亚和巴西,消费税过度抵消了现金转移支付的减贫效应。在巴西,消费税对穷人有显著的负面效应:如果把后财政收入贫穷率与市场收入贫困率相比,27%的中度贫困人口会沦为极度贫困(extreme poverty),4.5%的赤贫人口则会沦为超级贫困(ultra-poverty)。而且,消费税过度抵消了直接现金转移支付的减贫效应,中度贫困人口也成为了财政系统(计算实物转移支付的价值之前)的净支付者(net-payers)。同样重要的是状况相反的乌拉圭:后财政收入极度贫穷率为2.3%,仍是5.1%的市场净收入极度贫穷的一半,但是比1.5%的可支配收入极度贫穷率要高。

5. 社会保障融资

财政资源不足常被列为限制社会保障活动实施和拓展的主要因素之一。为解决这一问题,社会保障分析在近些年的发展中更多使用财政工具,这些工具旨在估计社保政策及举措的成本,从而评估现有的财政空间和预期进展,以期能有效适应不同的政策方案(国际劳工组织、国际货币基金组织,2012)。

有关社保成本计算和财政空间的分析的案例包括近期对莫桑比克(Cunha et al.,2013)、越南 (Bonnet et al.,2012)、乌干达(世界银行、英国国际发展署,2014;国际货币基金组织,2014)等国的研究。莫桑比克,作为一个社会保障体系几乎覆盖大多人口的国家,将社保支出在GDP(国内生产总值)中的比重提升至2.8%左右。在越南,为老人提供养老金、针对所有贫困儿童及适龄工人的福利成本估计将占到整个GDP的2.3%左右。而在乌干达,仿真研究显示,减贫力度高达10%左右的干预措施成本仅占GDP的大约0.3%。通过以上及其他研究可以得出如下一条主要结论:充足的社会保障覆盖体系并不会对财政的可持续性发展构成威胁,相反,财政可以负担起社会保障事业所需成本。

对财政空间的思考主要源于如下担忧:即能否在不影响政府清偿能力的前提下,通过创造附加收入为政策融资。然而,税收的组成及来源——即“税收组合(mix)”对分配结果和政策的可持续性而言很重要 (Barrientos,2013;Bastagli et al.,2012;Delamonica and Mehrotra,2008)。而这些因素反过来又决定着政策在实践中的净效应。倘若政策的主要目标之一是减少贫困和不平等,那么其所面临的挑战就在于打造出可以长时间使用的财政空间,使之既不危害国家经济的稳定,又不会对最终实现扶贫和消除不平等现象的目标造成不利影响 (Heller,2005;Handley,2009)。

政府可通过以下六种主要途径拓宽财政空间,为社会保障提供资金支持 (Heller,2005;Handley,2009;Hagen-Zanker and Tavakoli,2012;ILO,2014),分别为:增加国内资源调动、重新分配支出并加强对公共开支的金融管理、通过补助追加外部融资、减少债务、增加借款和铸币税(seigniorage)。其中,重点是前三种途径,因为它们或是在低收入国家(LICs)的社会支出融资中占中心地位,亦或是能为其他的社保措施提供持续性的资金支持(国际劳工组织、国际货币基金组织,2012;国际劳工组织,2013;Monchuk,2014)。

下面一小节将回顾促进社会保障融资的支出再分配和更多外部资源利用的几种途径。而之后的一小节将说明如何通过税收调动国内收入,并介绍一些将特定收入来源与社会融资联系(这些联系由决策者制定)起来的方法以及官方文件,在制定这些官方文件时,Barrientos (2013)称之为财政结构和社会保障融资的“叙事”。

5.1 支出再分配和增加的外部融资

支出再分配包括减少低效或不重要领域的支出,增加更重要的领域的支出。现实中,各种争取优先考虑的冲突时有发生,导致一些直接解决贫困问题效率较低的支出领域却被给与了优先考虑。而公共支出的“严谨性”或“粘滞性(stickiness)”也是决定支出再分配这种方法具体实施程度的因素之一(Handley,2009)。

削减国防支出是为社会保障释放资源、进行支出再分配改革的一个例子。1948年,哥斯达黎加废除军队后,释放了大量资源,这些资源都分配给了人力资本积累项目,其中就包括社会保障项目。南非也在1983年至2006年期间大力削减国防支出,从最初国防支出占政府总支出的15%到后来仅占5%,而随之而来的则是社会保障融资的稳步增长(Duran-Valverde and Pacheco,2012)。

进行支出再分配的另一种尝试是:从普遍补贴到具有针对性的社会保障的转移支付。在能源补贴(如燃料补贴)案例中,那些支持废除能源补贴的人们指出,鼓励过度消耗能源,因为大部分资源都为高收入家庭所占有而压制私人投资及资源的递减分布,是对资源分配的扭曲(国际货币基金组织,2013b)。而用旨在使主要被穷人消费的产品和服务的针对性的转移支付取代普遍性补贴,可以产生财政结余,这种结余可用于支持更有利于提升穷人状况的社会保障形式(Harris,2013)。

在一些国家,补助改革常常都是对社会保障项目进行扩展,从而更好针对低收入及弱势群体。印度尼西亚就是一个例子。在印尼,一个覆盖35%人口的无条件现金转移计划就是同一项燃料补贴改革同时进行的(国际货币基金组织,2013b)。巴基斯坦大幅减少用电补贴的计划,就包括大幅扩展国家针对性的“贝娜齐尔收入补助计划(Benazir Income Support Programme)”(国际货币基金组织,2014b)。如果普遍补贴制度未能很好地计划并加以实施(在尼日利亚等一些国家,很多去除普遍补贴的尝试都因这个原因而失败),那么废除或淘汰该制度对包括归入“穷人”类别在内的很大部分的人可能会变成一种惩罚,因此会遭到公众阻挠。充分考虑的计划会认真分析淘汰补贴制度的成本规模与成本分配、详细计划备用方案和机制,以确保在实施过程中有储蓄金留存。

加强对公共支出的金融管理也有利于为社会保障支出提供重要储蓄金并重新分配金融资源(Hagen-Zanker and Tavakoli,2012)。但这个过程可能较为耗时(因为一份详尽的公共支出管理评估需要指出从哪些方面节支),并可能因触动既得利益而面临挑战。2003年,巴西启动了“家庭补助金(Bolsa Familia)”改革,此举通过巩固现有的五种国家现金转移支付,引入了一项针对低收入家庭、由一个部门管理的单一国家公共现金转移支付。而在此之前,这五种国家现金转移支付是由五个不同的部门操作,利用不同的行政手段,针对相互重叠的群体展开的,因此导致了重复和低效。巩固并对现有的社会保障项目予以理性调整,有利于扩大总人口覆盖面,提升转移支付水平。

低收入国家和一些中等收入国家常常将调动增加的外部资源作为社会保障融资的一种手段,这可作为启动新项目和拓展已有项目的一个强有力的工具。但与此同时,对外部融资的高度或完全依赖会引发一些诸如国家所有权、政策合法性和可持续性等方面的问题(Bachelet et al.,2011;Barrientos,2013;Hagen-Zanker & McCord,2011)。

实际上,国际捐助融资在大多低收入国家的社会保障体系中扮演着重要的角色。例如,在非洲对于社会安全保障的支出中,有68%的资金来源于捐助,在低收入地区,这一数字几乎达到73%。而在埃塞俄比亚,生产性的社会保障项目几乎全部由捐助资金资助(Monchuk,2014)。此外,一些国家的社会保障项目正越来越依赖捐助所得资金。例如,布基纳法索近些年所得的捐助资金较原来几乎增长了5倍(如上)。世界银行一项研究显示,世界银行正在为越来越多的国家提供社会保障支持 (Milazzo and Grosh,2008)。

外部融资对启动和拓展社会保障项目至关重要,并可作为刺激国内社会保障活动开展的催化剂。最近,莫桑比克的发展就是一个例子。在莫桑比克,发展伙伴在提倡增加实施新社保战略的经费分配及发展该国的工作计划中发挥着核心作用。发展伙伴们紧密合作,相互协调,共同支持莫桑比克政府的发展,促使政府决定将国内对社会保障资金的分配额度增加了40%,达到了国家2012年GDP比重的0.25%。莫桑比克政府还决定在接下来的几年中,将该类经费支出在GDP中的比重提高到0.8%(国际劳工组织、国际货币基金组织,2012;国际劳工组织,2013)。

同时,长时间高度或者完全依赖外部资金会对政策合法性和可持续性产生影响。以尼加拉瓜的“有条件的现金转移支付(CCTs)”为例,CCTs在国家公共机构之外建立,并利用外部融资实施后,该国试图将其融入到国家更广泛的社会保障体系中,但此举却遭遇了阻力。尽管CCTs有其积极影响,但因为一种普遍认为该项目主要是依赖捐助者运行的认知引发了紧张局面,使得尼加拉瓜的CCTs项目未能继续开展。

如果捐助者只顾短期利益而不顾国家制度的建设,那么对外部融资的依赖就会减弱国家所有权,并且危害政府政策的连续性和可持续性。在增加外部融资和捐助方面付出的努力可以反映出中长期项目和投资在社会保障中的重要作用(Barrientos,2007;Barrientos,2013)。而国家所有权、政策的合法性及连续性则可通过各国政府间、捐助者之间的紧密合作及对项目向国家支持社会保障体系转型的认同来加强。

5.2 税收收入和社会保障融资

同其他提高政府收入的方法相比,征税有着鲜明的特点及诸多潜在的优势。特别是,相关文献表明,一个国家的形成与稳固同该国的纳税能力紧密相连,并强调了税收在建立和巩固政府合法性及国家与公民关系等方面的潜在作用 (如Di John,2010;Zolt & Bird,2005)。高效的税收体制为社会政策和公共投资提供了稳定的资金来源,并强化了政府对于纳税者的责任,以此形成一个“良性循环”:政府税收可以提高社会服务水平,而社会服务水平的提高反过来又会激励公民积极纳税 (Fjeldstad & Heggstad,2011)。

税收制度的公平性是征税纳税的一个重要因素。税负分配的不平等,加之收入分配和财富分配的不均,可能会导致公民对制度的不信任、公民不愿纳税及逃税避税率高等情况(Zolt and Bird,2005)。另一个重要因素则是税收的多样性,尤其是那些主要依靠对自然资源征税的国家,因为这类税收“并非劳动所得”,因而政府官员们可能会较少受到公民问责 (Di John,2010)。高度依靠对自然资源征税,往往会导致社会动荡、不稳定、融资活动不可持续等问题。

正如第二部分所提到的那样,在税收占GDP的比重已经增长的中低收入国家,税收的增长主要通过增加间接税(如消费税)、对自然资源征税、反对贸易税收的减少、适度的个人所得税及有限征收财产和企业所得税等方式得以实现。利用间接税和自然资源税增加政府收入是一个很重要的途径。但同时需要认真考虑上述方式对公平性和持续性可能造成的影响。以下几个段落将着重关注增值税改革、商品税和工资税的案例,并以此说明政府的附加收入在实践中是如何促进社会政策实施的。

增值税的扩大和相关税收的增加与社会支出领域的新兴投资有关。例如,2004年,加纳将增值税的税率从12.5%提高到15.0%,这使得加纳有了更多的财政空间为新的国家健康保险计划提供资金支持,并以预计每年超过GDP总额1%的收入为国家预算提供支持(Handley,2009)。通过提高增值税产生额外收入为社会保障支出所用,其潜力在埃塞俄比亚也已经开始讨论(Muñoz and Cho,2003)。

消费税潜在的累退性可以通过具体政策的设计方案得以解决。例如,实践中,坚持对穷人的重要生活消费品征收低税(比如不征收或降低增值税的税率)——如免征基本生活用品税。而提高奢侈品的消费税率则是另一种解决办法。

一些专家警告说,增值税税率的不同对于贫困家庭(资源财产等)的再分配并无太大意义,并导致了税收损失,助长了寻租行为,使税制管理和税收征收愈发困难。发展中国家由于管理能力疲弱,对税收的管理成本和遵从成本(compliance costs)都特别高 (Abramovsky et al.,2013)。为此,需要支持税收转向范围更广、操作更简单的增值税,实行单一税率,减少免征行为,从而降低管理成本和遵从成本,不给骗税、逃税行为可乘之机。而另一些专家重申,发展中国家由于可供选择的再分配途径有限,且高度依赖消费税,因此,对基本粮食等生活必需品实行税收减免可以得到保证(如Zolt & Bird,2005)。此外,亚布拉莫维斯基等人(Abramovsky et al. 2015)指出,对不同的商品和服务实行不同税率,通过最大限度地减少逃税行为及对家庭生产和非正规生产活动的鼓励,可以事实上减少对消费和经济活动的扭曲。一个国家在面临增值税逃税和经济活动的不正规经营等重大问题时,较低的税率对于那些特别易于进行非正规交易的商品或服务(如食品)而言,可能就显得很有必要了(Abramovsky et al.,2015)。

对于中低收入国家而言,从自然资源中获取税收收入是增加政府资源的第二种渠道。那些生产和出口初级商品、资源丰富的国家已经开发出国际市场需求,并且找到了有利于提高税收收入的价格 (Hujo,2012)。依靠自然资源税收支持社会保障政策的案例之一是玻利维亚的全民养老金Renta Dignidad(非缴款制全民养老金):2005年,为将矿物租金重新再分配到穷人手中,该国对碳氢化合物的生产活动征收32%的税,此举促进了玻利维亚全民养老金政策的推广。在挪威,该国石油资源所创造的很大一部分财富,都以增加社会保障和服务的福利支出形式转移支付到公民手中(UNRISD,2008)。

这种融资渠道的缺陷之一是其具有不可预测性且容易出现波动。这种对不稳定资源的高度依赖也会产生危害政策可持续性的风险。例如,在玻利维亚,尽管享受全民养老金政策对接受者而言是一项既得权利,但在现实中,近期出口额的下降和天然气价格的下降都威胁着该政策的可持续性(UNRISD,2008;Harris,2013)。另一相关问题是社会动荡、政治腐败、不当管理、或因不断对自然资源开发而引起的排挤低利润行业等问题恶化的可能性有可能引发资源诅咒(resource curse)或荷兰病现象(Dutch disease)。

创建基金(如长期养老基金)是一种可供选择的方法,它既可为社会保障提供额外的资源、又可解决上述问题。挪威的“政府养老基金”旨在将通过税收和直接公共所有权所得的各种收入用于该基金,以此确保对石油产业收入的持续、透明使用(Hujo and McClanahan,2009)。

工资税(即由雇主和雇员分担的税收)是增加社会保障融资的第三种方法。虽然工资税常用于支持社会保险项目,但它也可以和普通税收一起,为部分分摊项目提供资金支持。类似的案例如哥伦比亚的医疗补贴计划、巴西的社会养老金项目等(Bastagli and Veras Soares,2013;Harris,2013)。

在中低收入国家,很不正规的税收活动的顽固存在是一个限制性因素。然而,倡导参与分摊项目的举措却很成功。例如,强制实行分摊支付、将涉及人群拓展至企业和员工、降低依法纳税和税收监管成本、或采取积极主动的策略,如通过支持信贷、培训、调解纠纷及其他服务提高正规化活动的感知利益,等等(如Joshi et al.,2013)。

泰国则是通过扩大项目的覆盖面来推进社会保险税的开展,覆盖群体从20或20人以上的大公司拓展至任何一个仅有一位或几位员工的小企业。而自纳米比亚在1994年通过《社会保障法案》,确定雇主与雇员都必须缴纳社会保险税后,在社会保障基金项目中注册的雇主与雇员总人数从1996年的2730名雇主、2589名雇员增长至2006年的38703名雇主和446921名雇员(Duran-Valverde and Pacheco,2012)。

有人反对增加社会保险税,认为这会提高劳动成本,助长劳动市场不正规活动的进行。但一些国家的经验表明,事实并不一定如此。例如,哥斯达黎加的名义和实际社会保险税都高居拉丁美洲国家之首,但它却同时是非正规活动比率最低的国家之一。并且,该国的竞争力也名列前茅,远远超过该地区的平均水平(Duran-Valverde and Pacheco,2012)。

上述案例讨论了在实践中,中低收入国家为提升支持社会保障活动的财政空间可以采取的三种国内税收渠道。而除此之外的其他产生财政空间的政策改革方案并不在本文的研究范围之内。但这些方法都是重要的途径,它们也涵盖了中低收入国家未能充分利用特定税收手段、或是存在各种逃税避税行为所引发的明显的“收入差距”。尤其是,它们可能评估并解决如下问题:土地及财产征税不足、种类繁多的免征政策、税收激励措施(如采矿业)及一些逃税避税行为(e.g. Moore,2013)。

6 结论

本文旨在通过讨论如进行联合分布分析、考察税收及转移支付的归宿及分配影响、研究其他税收来源及其对社会保障融资和可持续性的影响等一些关键的方法论问题,将税收纳入社会保障分析与计划的体系之中。

6.1 方法

近期在增强基本税收归宿分析可用分析工具的全面性及严谨性方面所作出的努力,加之获取了更多、更有效的数据,越来越多地引发了关于税收及转移支付分配影响方面的研究,并为替代政策参数的有效性提供了宝贵的信息来源。

很多国家在该方面的努力已经取得进展。但证据表明,中低收入国家仍远远落后于高收入国家。某种程度而言,这反映出贫穷国家难以获得相关数据或数据质量难以保证的问题,同时也指出拓宽数据获取来源、提高数据质量的重要性。此外还反映出,许多中低收入国家的政策构成及对税收和转移支付的依赖性,严格意义上讲,这会使建立税收归宿愈发困难(如间接税相较于直接税)。

在基本归宿分析中,本文指出了几个需要注意的关键的方法论问题,包括:已用收入概念的全面性、税收与支出归宿的假设和对社会支出的评估。

市场和可支配收入的定义已经考虑到直接税和转移支付,因而想要税收-转移支付分布分析对中低收入国家真正起到作用,把收入的概念拓展到市场收入和可支配收入之外就变得尤为重要。正如第二部分所强调的,发展中国家的间接税在整个税收体系中占有的巨大份额和支出在直接转移支付中所占的较低份额表明,将间接税和公共实物转移支付纳入这些国家的财政政策分析非常重要。但如第四部分所强调的,引入这些政策手段可能会是一个挑战,因为确定哪些人可以成为这类支出和税收的受益者及税负承担者非常困难。在直接税及转移支付之外再引入附加税及转移支付,意味着要高度依赖假设及详尽的数据信息,这使得那些为假设提供严谨证明材料及基于数据的决策的各种研究变得非常重要。

最后,基本归宿分析可以在其他类型的分布分析的帮助下有效完成,例如,利用微观仿真模型帮助解决其自身的局限性。特别是,基本归宿分析是一种静态分析,它不考虑潜在的行为效应及其他二次效应,这可能会限制那些以此分析作为基础的政策影响,也可能会限制那些已经合理评估过的政策(如即付养老金的例子)。如果要从基本归宿分析研究发现中精确得出政策结论,需特别谨慎,因为这些分析最多只能提供第一轮静态影响的近似数据。

6.2 政策影响

对证据的回顾可以清楚表明,税收和转移支付可以对贫困和不平等现象产生明显效应。例如,在文中提到的经合组织国家,单靠直接税和转移支付就使其收入不平等平均降低了30个百分点。相比而言,直接税和转移支付在发展中国家就没有发挥明显的分配效应,这是因为发展中国家的税收收入和社会支出水平较为低下,此外还有与税收和转移支付的构成相关的变化因素。

在征税地区,考虑到在大多数中低收入国家的税收结构中,消费税仍占主导,因此,消费税的分配结果就变得尤为重要。在社会保障转移支付领域,低收入群体获得的转移支付价值低、转移支付的覆盖面低都制约了政策的分配效应。

虽然一些特定税种及转移支付种类的归宿和分配效应的模式是源于基本归宿分析的研究结果,但将该模式推广的范围还是有限的。税收方案、转移支付政策制定及相关实施细节需要做出调整,以便把公平性及其他政策重点(如产生税收)纳入考虑。

同社会保障融资的其他方式(如支出再分配和增加的外部融资)相比,税收具有鲜明的特点和潜在优势,包括:税收制度对于提高政府问责制的潜力,以及因此提高的社会服务水平及公民积极纳税的意愿。

过去20年,低收入国家的平均税收占GDP比率的增长(至少部分)可以解释低收入国家的社会保障长期依赖于外部融资的原因。此外,在记录了税收增长的地区,税收的增长都是通过扩大消费税和提高自然资源税来实现的。尽管这些方法都是税收增长的重要途径,但它们也会引起人们对平等和可持续性等问题的关注。可持续性问题不仅可以通过采用税收政策计划措施来解决,还可通过拓展共同社会保障来解决中低收入国家的“收入差距”问题,这些问题是由于对特定税收手段的没有充分利用及各类逃税避税行为而引起的。

虽然社会保障和税收政策常常分开调查,但二者却是紧密联系在一起的。正如本文所示,税收水平及“税收组合(mix)”对于一段时间内社会保障融资可用的资源及其可持续性至关重要,同时也关乎着财政政策的净归宿和分配效应。如果减贫和减少不平等现象是公共政策的核心,那么就对税收和转移支付、以及将可以二者联合实施的方法等更认真地进行考虑就可得以保证。

英文原文可登陆:

http://www.odi.org/publications/9671-bringing-taxation-into-social-protection-analysis-planning

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2