国际减贫动态第十八期

本期导读

|

研究前沿 |

基础设施建设与金融制度对于农村收入和贫困的影响:来自孟加拉国的证据 |

|

减贫会议 |

第六届南南学习论坛:城镇化进程中社会救助体系的建立和完善 |

|

专家视点 |

减贫工作需应对气候变化 |

|

书籍推荐 |

反贫困的胜利 |

|

|

|

![]()

·机构专刊·

·研究前沿·

基础设施建设与金融制度对于农村收入和贫困的影响:

来自孟加拉国的证据

Shahidur R. Khandker Gayatri B. Koolwal

摘要:贫困人口从经济增长中受益的机制在文献中依然有很大的争论。我们使用孟加拉国农村地区家庭1991-2001年的三个面板数据对这一问题进行讨论。灌溉面积、铺路里程、电力设施、正式与非正式贷款的获得机会的扩大,(通过多种途径)导致了农业收入与非农业收入的提高,由此带来的当地外生农业气候禀赋的改变,很大程度上解释了基础设施建设与信用体系增长。然而,这些政策还没有转变成为针对最贫穷的家庭的有效减贫方式。

I.介绍

自二十世纪九十年代早期开始,孟加拉国的农村地区就经历了基础设施与信用体系建设的快速增长期。基础设施建设和信用体系接入通过增加收入和沟通外部市场的方式,为农村地区带来了增加收入的机会(Binswanger et al., 1993)。在这一思路下,孟加拉国政府将农村发展重心放在了道路与桥梁建设、电力及灌溉渠道扩张和商业银行发展之上(World Bank, 2003; Khandker et al., 2009)。小微金融也被孟加拉国确定为农村发展的关键,以帮助贫困人口获得创办小型企业的发展资金,并平滑其消费模式(Amin et al., 2003)。

以增加收入机会与消费为发展目标,基础设施和信用体系的建设为农村地区收入增长与减贫进程带来了直接的影响。由此引发了“扶贫增长”这一有意义的争论,即扶贫项目能否促进收入增长并改善贫困人口的福利,扶贫项目能否促进全局的经济增长。进一步地,由于农地区业气候禀赋差异与不平衡性,收入增长与贫困减少并不总是协同的(Narayana et al., 1988)1。

本文使用了1991-2001年由三个家户调查所构成的纵向面板数据库2,探讨了在孟加拉国建设基础设施与信用体系对家庭收入增长与减贫的作用机制。特别地,我们单独讨论了增加道路、电力和灌溉等基础设施建设对收入和消费增长的影响。以及,发展商业银行分支和农村小微金融(如Grameen银行和孟加拉乡村发展委员会)所带来的信用体系扩张对于收入和消费增长的影响。

实证测算一段时间内贫困家庭在经济增长中的收益是很难的,除非家庭通过经济增长受益的具体机制能得到清晰的定义。而能够将政策对于贫困人口的不同影响渠道梳理清楚的数据又是十分稀缺。我们使用横跨10年期的数据及Abrevaya and Dahl (2008)提出的面板数据分位数回归方法对家户面板数据进行了分析,以检测信用体系和基础设施建设扩张对于人均收入与支出增长产生的平均效应和分布效应。这些估计控制了家户和地区不可观测的异质性。此外,我们还控制了样本地区包括降水量和土壤质量在内的农业气候禀赋,以消除基础设施和信用体系建设的内生性(Binswanger et al., 1993)。我们研究了政策影响家庭净收入和相关要素市场的农业和非农业机制,以确定这些项目在不同部门丰富收入机会的程度,并解释这如何影响了一段时间内家户的收入和消费模式(Ersado, 2003)3。面板分位数估计方法可以允许我们更好地理解贫困人口相比其他家户在整个分布中从不同项目中受益的程度。

总之,我们发现,我们所考虑的大多数因素对人均支出和收入的影响随分布和时间变化较大。外生的农业气候禀赋解释了这些项目的村际变化的方差的一大部分。政策干涉导致的收入增长都是通过依靠农业或非农业收入来进行的,尤其是通过自我雇佣的收入而不是工资收入而实现的。尤其是,较低生产成本的行业——运输成本和工资成本低,更容易如此。此外,并不是所有的政策都对收入的增长和减贫作出了贡献。

本文的安排如下。第二部分讲述本文所研究的孟加拉国贫困与发展问题的背景和数据。第三部分讲述回归的方法和结果,估计实施的政策对收入和产出的均值效应。第四部分阐述了模型获得的政策分布结果。第五部分给出了这些政策冲击对于减贫作用的模拟结果。第六部分总结全文。

II.数据和背景

孟加拉国82-85%的贫困人口居住在农村地区(World Bank, 2002; Narayan et al., 2007)。我们的数据来自于孟加拉发展研究机构(BIDS, 2004)所做的三个独立的农村家庭调查。每个独立的面板都进行了两轮调查,我们在本研究中将其整合到了一起。第一个家户调查包含了87个村庄的1638个农村家庭,是在1991-1992年与1998-1999年受访的,同时考察了农村信用体系扩张对家户和村落层面的影响,诸如Grameen银行、孟加拉农村发展委员会(BRDB)和孟加拉乡村发展委员会(BRAC)。另外的两个面板数据调查两个独立的国家道路项目——农村发展项目7(RDP–7 )和农村道路与市场改善与维持项目II(RRMIMP–II )。这些项目在孟加拉国的不同地区实施,而我们在项目实施之前与之后分别收集了家庭与村级数据。RDP项目的调查分别实施于1995-1996和1999-2000年,共包含38个村庄的1075个家庭。RRMIMP项目的数据收集于1996-1997年和2000-2001年,包括14个村庄872个家庭。

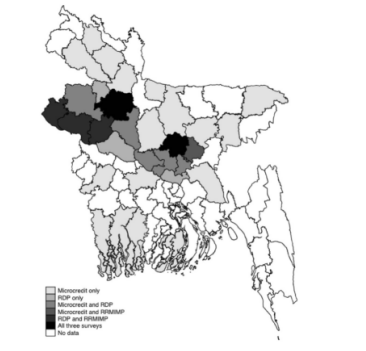

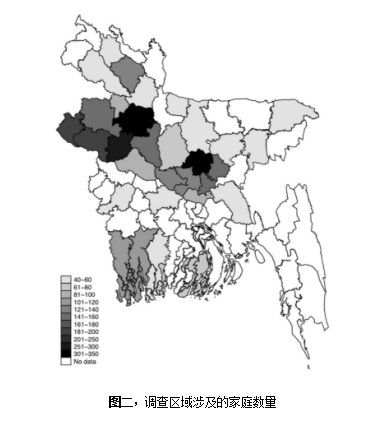

把这些调查整合在一起使我们可以对跨区域的收入增长与减贫工作的长期模式进行考量。另一些近期的研究也使用了不同的抽样方法把不同的调查数据整合在一起讨论了国家内部的增长、迁徙和贫困问题。比如,Tarozzi (2007) 对于印度的研究和Antman 与 McKenzie (2007) 对墨西哥数据的研究。图一和图二显示了每次调查覆盖的孟加拉的地区。图一表示的是调查的地区,而图二表示的是每一个地区被调查的家户的密度。尽管我们没有对村庄进行地理编码,但在这三次调查中,没有村庄是被重复调查的。被调查的样本在地域和水文上是十分分散的(样本遍布孟加拉八个流域中的六个,见网上附录第一部分)。通过将这些数据整合在一起,我们可以获得一个横跨这个国家绝大部分地区,尽管未必能代表全国,但覆盖了2001年人口普查显示的高密度人口地区的数据样本(见网上附录图A1)。进一步地,由于所有的调查都由BIDS使用同样的调查工具对家户收入、消费和其他家庭和村庄社会经济特征进行调查,所以各变量之间有相当的可比性。

图一,农村发展项目(RDP)、农村道路和市场改善与维持项目(RRMIMP)和小微金融项目的分布。

我们对这些调查中的五种不同的基础设施与信用变量的影响进行了估计。对于基础设施而言,我们选取了“村庄可耕作土地的灌溉率”“村庄附近500米内是否有修好的道路”和“村庄中家户的供电率”作为观测变量。对于信用体系而言,我们选取了“村庄中小微金融机构的数量”和“村庄中商业银行的数量”作为观测变量。

所有的调查都提供了一系列的家户特征数据,包括:受教育程度、房屋面积和构成、工资收入和自我雇佣活动、信用参与、资产和消费支出。在村级变量中,除了有基础设施和信用体系的变量,还有劳动力价格、运输和商品,以及附近是否有学校和其他机构等变量。如前文所言,这些调查的另一个优点是,我们可以将农业和非农业的收入分解为工资和非工资收入,以检验政策实施和收入增长影响家庭贫困发生率的特殊机制。

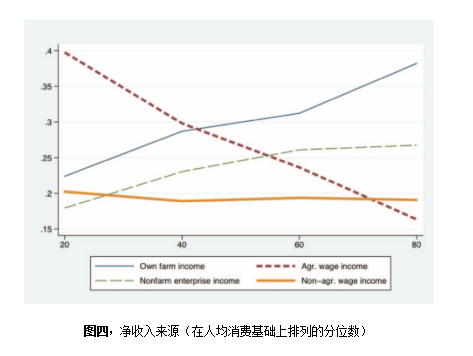

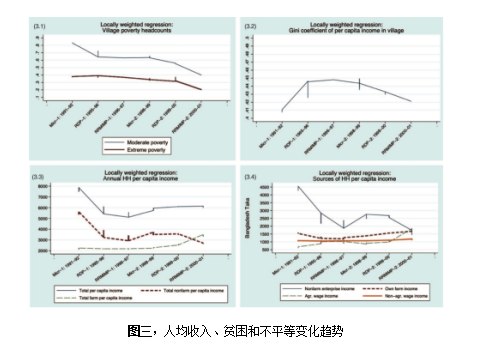

由调查数据所得的贫困的趋势、家户人均农业与非农业收入和村庄的贫富分化程度如图三所示。在线附录中有一个章节将该国某一部分自1990年代起的增长率和贫富率的趋势,与全国的数字进行对比。总之,从数据中可以发现,基于消费测算的贫困率在1991-2001年间4有了显著的下降,这与该国的整体趋势十分接近——孟加拉国的贫困率在1991-1992年间大约是60%(世界银行,2003)并下落到了50%左右(图3.1)5。我们的数据与国家层面的数据基本一致,农村的贫困人口占比从1970年代早期的80%下降到1980年代末的60%,到现在仅为三分之一(Sen et al., 2005)。在我们的样本中,村级层面上的收入分配不均衡(由农村家庭人均收入基尼系数所刻画)随时间变化呈现出了一个倒U型的图案(图3.2)。农业收入占比相比非农收入占比稳步提升,自耕种收入也是如此(图3.3),农业工资收入也呈现上升的趋势(图3.4)。而非农收入企业收入在1998-1999之后也在稳步提升,非农工资收入的增长趋势却在整个时间段内表现地相对迟缓。人均支出处于较高百分位上的家户从自我雇佣工作中获得了较大份额的收入,这些工作主要是自耕种和非农经营收入(图4)。

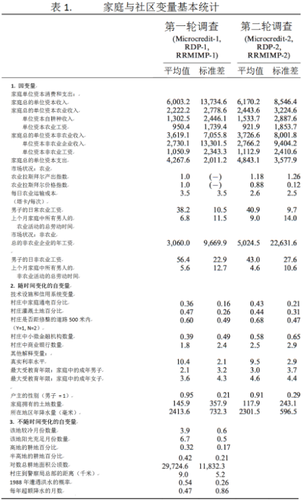

表1总结了本研究所涉及的结果和政策的基本统计信息。人均收入被细分为农业和非农业收入,以及自耕种所带来的收入、农业工资、非农业经营和非农业工资6。更简洁地,我们将第一轮三次调查(小微信用、RDP和RRMIMP)混合的入户数据的平均值与第二轮的混合数据进行对比。总的来说,家户人均收入上升最为轻微(相比于自耕种收入18%的增长率,仅有3%),而人均消费上升了13%。与上文讨论类似的是,非农业收入相比农业收入而言,上升甚微。在下面的章节我们将讲到,我们还对一系列市场表现的家庭因素,如农业产量和产出价格7,以及农业和非农业投入的价格成本,如交通和工资成本以及劳动力供给,进行了检验,这可以帮助我们更好地理解观测到的收入各组成部分的增长趋势。

对于我们所考虑的不同的信用和基础设施变量,大多数政策干预似乎在整个时期都极大地发挥了作用。农村家庭的通电率从36%上升至了43%,500米内有修整道路的村庄比率从60%上升到了68%。只有村庄可耕作土地的灌溉率出现了轻微的下降,从47%下降到44%8。小微金融机构和商业银行网点的数量也在这一时期有了显著的上升。

III.估计方法

模型

本文的目标是检验一系列基础设施建设和信用体系完善政策对收入不同组成部分增长的影响,以及这些政策是否对减贫带来了显著的作用。使用家户和村级面板数据进行估计,我们检验了这些变量和当地自然禀赋与家户人均消费和收入增长的关系。正如前文提到的,我们也检验了这些变量与总收入、农业和非农业收入、工资收入、农业非工资收入和非农业收入的增长的关系。为了更好地明白基础设施建设与信用体系完善对家户的作用机制,我们还检验了这些政策对于中间市场的影响(包括各部门中的投入品成本)。

注:调查实施的年份如下:1991-1992(Microcredit-1),1995-1996(RDP-1),1996-1997(RRMIMP-1),1998-1999(Microcredit-2)。每期Microcredit调查的家庭总数量为1638,RDP为1075,RRMIMP为872,从而总的家庭样本数量为3585。基期货币为1991年的塔卡。对于农业气候变量:较冷月份指该月最低气温低于18摄氏度;阳光充足月份指平均每日光照时间大于5个小时;“洪水可能性”通过1988年数据获得的该地区遭受洪涝灾害的可能性;超额降水指该月的降水量高于蒸发量。

家户收入和支出增长、中间品市场、政策和当地区域禀赋之间有着复杂的联动关系。在我们的研究中,村庄j的基础设施和信用体系投资  并非随机的;我们没有合适的工具来检查项目是否实施了十年。在样本中,投资直接受到了农业气候环境和其他地域特征的影响,而后者也为村庄的农业和非农业的发展带来了机会。许多投资会更倾向于拥有较好禀赋的区域(如道路公共设施投资会投向较好的自然条件和收入机会的地域),而小微金融等投资则常常瞄准于禀赋较差的地区。此外,本地的农业气候条件更容易与潜在的、无法观测的社区特征相关,从而影响项目的实施,比如当地政治的因素(Binswanger et al., 1993)。

并非随机的;我们没有合适的工具来检查项目是否实施了十年。在样本中,投资直接受到了农业气候环境和其他地域特征的影响,而后者也为村庄的农业和非农业的发展带来了机会。许多投资会更倾向于拥有较好禀赋的区域(如道路公共设施投资会投向较好的自然条件和收入机会的地域),而小微金融等投资则常常瞄准于禀赋较差的地区。此外,本地的农业气候条件更容易与潜在的、无法观测的社区特征相关,从而影响项目的实施,比如当地政治的因素(Binswanger et al., 1993)。

农业气候和当地因素分别以可测量变量 和不可测量变量

和不可测量变量 所表示。在农村中,这些变量分别表示土壤质量、洪水发生可能性、气温、光照和其他影响收入的相关变量9。其他与地域和时间相关的变量为

所表示。在农村中,这些变量分别表示土壤质量、洪水发生可能性、气温、光照和其他影响收入的相关变量9。其他与地域和时间相关的变量为 ,包括年度降水离差,也会影响投资

,包括年度降水离差,也会影响投资 。再加上时间相关误差项

。再加上时间相关误差项 ,这一关系如以下公式所示

,这一关系如以下公式所示

家户变量 在本文中包括对数家户人均收入和支出,以及其他一系列中间变量,如对数运输成本、工资、农业和非农活动中的劳动天数、农业产出,这些都受到当地自然禀赋和实施政策的影响10。这些相互影响作用使得基础设施投资和其他政策措施对于收入、产出、贫困和人力资本积累的影响变得难以测算。观察到的和无法观察到的社区禀赋以及收入增长机会,影响了家户和政策行为,也对家户的收入和贫困状况带来了影响。

在本文中包括对数家户人均收入和支出,以及其他一系列中间变量,如对数运输成本、工资、农业和非农活动中的劳动天数、农业产出,这些都受到当地自然禀赋和实施政策的影响10。这些相互影响作用使得基础设施投资和其他政策措施对于收入、产出、贫困和人力资本积累的影响变得难以测算。观察到的和无法观察到的社区禀赋以及收入增长机会,影响了家户和政策行为,也对家户的收入和贫困状况带来了影响。

在村庄和家户中不可观测的异质性也会影响利率和项目实施结果:

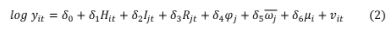

在公式(2)中, 为一系列的家户变量的时间序列,ui为一系列观测不到的家户特征,而

为一系列的家户变量的时间序列,ui为一系列观测不到的家户特征,而 是回归方程中的误差项,它与回归方程中的其他变量没有相关性。对这一回归公式取均值可得:

是回归方程中的误差项,它与回归方程中的其他变量没有相关性。对这一回归公式取均值可得:

用公式(2)减去公式(3)可以得到用OLS估计的固定效应面板模型如下:

在处理项目实施时,估计回归方程(4)的一个问题是农业气候变量 直接影响难以确定。如果政策投资

直接影响难以确定。如果政策投资 不是不可观测的农业气候变量

不是不可观测的农业气候变量 的方程,那么我们是可以估计出这些影响的。如果被观测到的农业气候变量

的方程,那么我们是可以估计出这些影响的。如果被观测到的农业气候变量 完全代表着当地自然禀赋对于基础设施建设和信用体系的影响,那么

完全代表着当地自然禀赋对于基础设施建设和信用体系的影响,那么 可以被视作是随机的。在这种情况下,对回归方程(3)进行的随机效应估计是有效的。进一步地,我们针对当地农业气候特征的不可观测效应进行了“Wu-Hausman”检验,以检查固定效应模型和随机效应模型哪个更为合理。

可以被视作是随机的。在这种情况下,对回归方程(3)进行的随机效应估计是有效的。进一步地,我们针对当地农业气候特征的不可观测效应进行了“Wu-Hausman”检验,以检查固定效应模型和随机效应模型哪个更为合理。

表1同样给出了估计过程中使用的多种解释变量。非时间相关的农业气候变量由 所表示(在面板模型中发挥作用),反应了当地的农业和非农业收入机会。我们从孟加拉农业研究委员会(Bangladesh Agricultural Research Council data)处得到了这一数据。表A2(在网上附录中)呈现了孟加拉国农业气候因素跨区域的离差信息。农业气候变量包括影响谷物质量和变化的因素,比如全年气温低的月份的数量(最低温度低于18摄氏度)、全年平均日照时间高于五个小时的月份数量、由高地等不同地理区域的耕地占比所衡量的土地质量。我们还包含了村庄距离最近的当地警察局距离、易遭受水灾的土地占比、“多雨月”或者是降雨量多于水蒸气蒸发的月份、(随时间变化的)总月份降水量,这些变量都已经被证实可以对农业收入、基础设施建设和银行发展带来影响(Binswanger et al., 1993)。我们还控制了反应家庭经济社会状况的变量,比如男性和女性最高受教育年数、家庭户主的性别和家庭财产。

所表示(在面板模型中发挥作用),反应了当地的农业和非农业收入机会。我们从孟加拉农业研究委员会(Bangladesh Agricultural Research Council data)处得到了这一数据。表A2(在网上附录中)呈现了孟加拉国农业气候因素跨区域的离差信息。农业气候变量包括影响谷物质量和变化的因素,比如全年气温低的月份的数量(最低温度低于18摄氏度)、全年平均日照时间高于五个小时的月份数量、由高地等不同地理区域的耕地占比所衡量的土地质量。我们还包含了村庄距离最近的当地警察局距离、易遭受水灾的土地占比、“多雨月”或者是降雨量多于水蒸气蒸发的月份、(随时间变化的)总月份降水量,这些变量都已经被证实可以对农业收入、基础设施建设和银行发展带来影响(Binswanger et al., 1993)。我们还控制了反应家庭经济社会状况的变量,比如男性和女性最高受教育年数、家庭户主的性别和家庭财产。

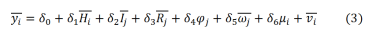

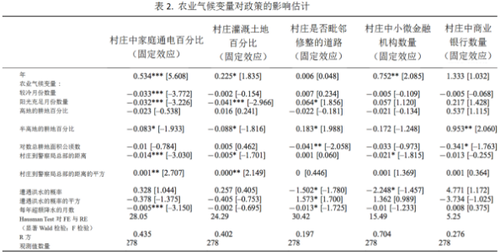

结果

针对农村数据的估计结果:农业气候条件对基础设施和信用体系建设的影响。如公式(1)所描述的,表2呈现了村级层面上的当地农业气候条件(为得到时间变量将各年度的数据进行了整合)对于项目实施产生的影响。Wu-Hausman检验显示,固定效应模型在解释政策因素的变化时更为合适,因此本文只显示了固定效应模型的结果。如表2所示,农业自然禀赋可以解释整个时期电力、灌溉和小微金融发展中绝大部分的方差值(分别为43%、40%和70%)。对于商业银行数据和铺设道路可得性的方差,农业气候因素分别可以解释28%与20%。关于农业气候条件的上述影响有许多可能的解释路径。表2所示,电力、灌溉和小微金融的发展更多地瞄准了离警察局等行政中心更近的村庄,地方的自然禀赋对于各种政策的影响作用也存在很大的差异。比如。洪灾可能性对这一时期内小微金融机构的扩张有不利的影响,而道路建设的政策选择却往往更偏向于易受洪灾影响的地区。修整公路的政策更容易投向能收到更多光照和超额降水较少的区域,这是因为修路的工程在雨季较短的地区更易进行(例如,回归结果显示高地有更多修整的道路和商业银行分支机构)。然而,高地区域也更容易缺乏电力和灌溉。较高的降水量也会对向村庄输送电力带来负面影响。

注:较冷月份指该月最低气温低于18摄氏度;阳光充足月份指平均每日光照时间大于5个小时;“洪水可能性”通过1988年数据获得的该地区遭受洪涝灾害的可能性;超额降水指该月的降水量高于蒸发量;[]内为T统计值;***表示  ,

, ,

, ;本文使用稳健的Hausman检验和修整的Wald统计(Wooldridge,2002)。

;本文使用稳健的Hausman检验和修整的Wald统计(Wooldridge,2002)。

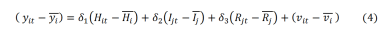

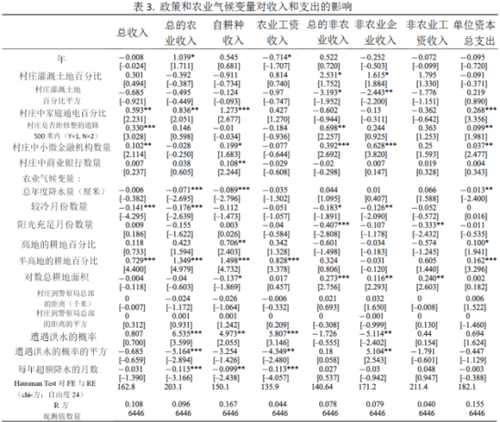

家户层面的估计结果:政策对于人均收入和消费的影响。对于公式(3)中所描述的家户层面的收入结果,表3呈现了家户层面固定效应模型的估计结果,包括总体、农业与非农业人均收入,农业与非农业收入的来源(耕种收入、农业工资、非农业工厂和非农业工资收入),及家户人均消费11。对于所有的家户层面的检验结果,Wu-Hausman检验显著地拒绝了随机效应模型而接受了固定效应模型。为省略,本文只将 的政策冲击,年度增长趋势与农业气候效应列出来。包括村庄和家户特征的完整结果——表A1,可以在网上查找到。敏感性分析也说明,当单独地对每个调查进行回归时,其政策效应估计结果并不显著地异于总的政策效应估计结果。

的政策冲击,年度增长趋势与农业气候效应列出来。包括村庄和家户特征的完整结果——表A1,可以在网上查找到。敏感性分析也说明,当单独地对每个调查进行回归时,其政策效应估计结果并不显著地异于总的政策效应估计结果。

在人均收入和支出的固定效应估计结果中,我们发现了三个有趣的结论。第一,政策通过影响家庭收入来源的途径差异显著。除了小微金融的扩张,我们所关注的其他所有政策都为农业或者非农业收入带来了影响。第二,政策对于总农业收入和总非农业收入的影响,经常不能由这些收入的不同种类(即自耕农耕种、农业工资、非农业企业或者非农业工资收入)来解释。这表明了进一步思考政策通过农业和非农业机制影响家庭途径的重要性。第三,虽然政策增加了农业和非农业收入,但主要是通过不同行业内的自我雇佣活动来实现的,工资收入(尤其是来自于农业部门的工资)并没有显著的影响。

特别的,如表3所示,村庄用电量提升一个百分点能为总的人均收入带来0.8个百分点的提升,这主要是通过提升人均自耕农业收入1.3个百分点来实现的。商业银行对家庭的帮助也主要通过农业收入提升来实现,尤其是自耕农业收入的提升。此外,修整道路也为总人均收入带来了33个百分点的提升,这主要是因为这一时期总的非农业收入提升了大约70个百分点。

有趣的是,非农业收入(尤其是非农业企业工资收入)随着村庄灌溉土地的增加出现了凹的上升趋势,而村庄灌溉土地对于农业收入没有显著的影响。灌溉土地面积的增加对非农业工厂收入和总的非农业收入产生的影响作用以递减的速率增加,在高灌溉率的村庄变为负值。正如第三部分所提到的,这一趋势受到了许多不同机制的影响。例如,虽然增加的灌溉开始时在农业生产中会产生更高的效率和生产率,会增加农业收入,但反过来,这也会导致当地非农业部门支出增加,比如非农业和非农闲时的活动就会因此增加,后者使得非农业收入提升。然而,伴随着更高的农业收入,针对其他区域和市场的非农业产品的支出也会增加,最终导致对当地非农业部门的影响不复存在,甚至为负。这些机制可能都在起作用(参见Hymer和Resnick, 1969)。

只有那些为村庄服务的小微金融机构的数量,才能对农业和非农业收入产生显著影响,且对非农业收入的影响更大。村庄每增加一个小微金融机构会使得非农业企业的收入增加63%,非农业收入增加20%。这是通过孟加拉农村地区经常向小规模非农业企业提供资金支持的小微金融机构数量所估计出的结果(Khandker, 1998; Sen et al., 2005)。

人均支出和人均收入与这一时期电力使用、道路修整和小微金融(表3)的关系类似。通过修整道路可以使得人均支出上升10个百分点,这与孟加拉对农村道路发展投入相关资金的结果类似(Khandker et al., 2009)。村庄每增加一个小微金融机构同样使得支出增加3.7%,使得家庭用电增加10%,村庄用电增加2.7%。

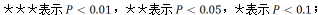

理解政策影响的作用机制:政策对家庭要素市场的影响作用。然而,如果不考虑政策对于要素市场的作用,就难以分离出政策的单独效应。给定这些区域内政策对农业与非农业要素市场和产出市场之的复杂相互作用,且给定能够影响项目实施和不同收入来源的可观测与不可观测的地区条件(比如农业气候因素),理解信用机制和基础设施的发展对于家庭不同部门收入和消费的影响仍十分困难(see Lanjouw and Lanjouw, 2001 for a related discussion)。在农业与非农业部门之间的溢出效应也是类似的,如图4所示,家庭的人均支出在农业和非农业收入部门分布差异较大。

表4所示,虽然灌溉导致了农业产出的上升,但是并没有带来农业产出价格的相应上升,而是导致了单位产出价格的下降。农业运输成本因为村庄电气化发展和商业银行的扩张而降低12。在整个时期,电气化都对农业产出价格的升高带来了帮助,尽管我们发现这一正向效应是弱显著的(在10%的水平上),电气化水平的上升通过对泵、拖拉机和农业动物的投资,提高农业的生产力,增加农业生产,并改善农业产出的质量和结构(Binswanger et al., 1993)。修整的道路同样改善非农业的劳动力供给,这是因为道路质量的改善增加了允许家庭迁徙去做其他工作的机会(van de Walle and Mu, 2008; Khandker et al., 2009)。

信用体系的发展和商业银行的扩张也改善了农业公司与非农业工资的相对关系13。这大概是由于随着技术手段和信用体系的发展,越来越多的家庭在非农业部门有工作(表四显示非农业部门就业劳动力随着小微金融机构的扩张而不断增加),导致了非农业部门工资的下降。小微金融对于非农业部门的经济行为的多样化的作用被Khandker所证实(1998)。而随着劳动力从农业向外转移,农业工资也随之上升。正如上文所言,工作方面的变化来自于多种作用机制。如果农业与非农业部门在农村经济中是紧密相连的,那么贷款可得性的改善可以增加对农业产品的需求,同时非农业收入也会增加。如表4所示,小微金融机构对村庄提供的帮助越多,则农业产出越高。这在增加对农业劳动力需求的同时,也促进了这一部门内工资的提高。Lanjouw和Lanjouw(2001)也讨论了农村地区农业和非农业部门之间其他可能的相互联系。

IV.政策冲击对家庭影响的分布结果

模型:

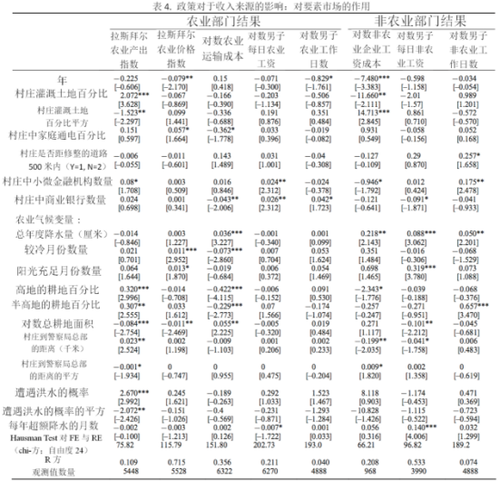

除了政策对于不同来源收入类型带来的平均增加以外,我们也关注了政策对于家庭收入在分布上的变化。为了解释这一问题,除了本文第三部分中对政策影响的均值回归所使用的固定效应模型外,我们使用固定效应的分位数回归以估计这些政策对于家庭人均消费与支出在分布上的影响。对于每一个结果,本文分别得到了政策对消费和支出的分位数影响。

将传统的分位数估计应用于面板数据的一个问题就是被回归变量与回归变量差分之后并不与条件分位数的差分相匹配。为了避免折翼问题,我们使用了Abrevaya 和Dahl(2008)提出的面板分位数回归方法(详细讨论见网上附录的第三部分)。在这一方法框架下,Chamberlain(1982)的“相关作用模型”使用线性方程估计固定效应模型。这使得可观测变量的影响作用与不可观测的家庭异质性相关的影响可以跨时间进行估计,从而可以将跨年的观测数据放入混合的线性分位数回归之中。可观测效应的估计值可以被用来计算增长的冲击对于贫困的分位数影响。

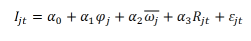

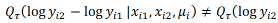

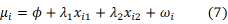

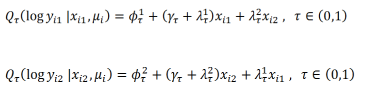

特别地,我们使用以下的分位数回归模型对两期的数据进行回归,以估计增长对于人均收入和支出产生的分布效应。

以上式中, 已由第三部分所介绍14,

已由第三部分所介绍14, 代表着所有其他的可观测变量的数据向量,

代表着所有其他的可观测变量的数据向量, 是不可观测的家庭固定效应,

是不可观测的家庭固定效应, 表示第1期

表示第1期 分位的人均收入,

分位的人均收入, 表示第2期

表示第2期 分位的人均收入。由于分位数并非线性,所以我们无法通过对条件分位数进行差分消去

分位的人均收入。由于分位数并非线性,所以我们无法通过对条件分位数进行差分消去 :

:

为了克服这一问题,学界致力于将不可观测的固定效应与其他变量尽可能地分清楚。Chamberlain(1982)的做法是将固定效应 设定为一个在1期和2期的线性方程,如下:

设定为一个在1期和2期的线性方程,如下:

其中, 是一个向量,

是一个向量, 是与

是与 不相关的误差项。将方程(7)带入方程(5a)与(5b)的条件分位数回归模型之中,通过这一调整的条件分位数模型,我们得以估计出对于人均收入和支出的分布影响。回归公式如下15:

不相关的误差项。将方程(7)带入方程(5a)与(5b)的条件分位数回归模型之中,通过这一调整的条件分位数模型,我们得以估计出对于人均收入和支出的分布影响。回归公式如下15:

通过公式(8a)与(8b)进行混合线性分位数回归,其中同一家庭的观测值被排列为一对(更多细节讨论参见网上附录第三部分)。

结果:

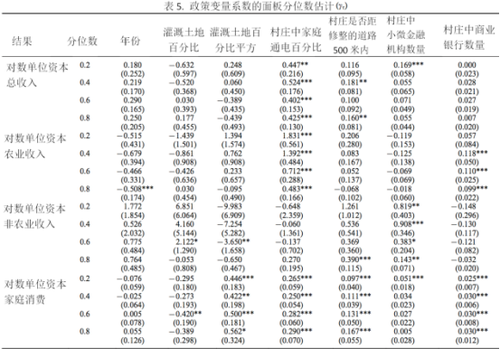

表5显示了这些政策对于人均收入处于20、40、60和80分位上家庭(所有家庭,包括农业和非农业)的不同影响。同样,表5中也给出了对于人均支出的回归结果16。我们仅呈现可观测作用的回归结果,即 17。

17。

通过表5,我们可以发现在固定效应模型中农业-非农业的差别也呈现在了面板分位估计之中。然而,尽管较穷的家庭更多地从道路铺设和灌溉工程中受益(特别关注道路对总人均收入分布,以及两个政策对人均消费分布的影响),较高分位数的家庭可能由于本身拥有的资本量较高而不受这些干预政策的影响。这一问题,本文将在第5部分重点讨论。

在表5给出的面板分位数模型对人均支出和人均收入的回归结果中,我们同样发现了不少有讨论意义的差异。首先,灌溉工程和道路铺设对人均消费支出的分布影响比人均收入更广泛,尤其是对于贫困家庭而言。而小微金融机构的政策对于支出的作用相比收入则少一些(这一点在非农业的收入中尤其显著)。在每个家庭将不同来源的收入混杂在一起之后,大多数政策对于消费的宽泛作用体现为收入对于家庭行为的影响的一个“混合”效应。对于小微金融机构,由于只有贫困人口被作为政策的实施目标(Pitt and Khandker, 1998),所以对不同分位上的家庭存在不均衡影响是可以理解的。

V.政策冲击对于人均消费支出的影响及模拟的冲击对于贫困的影响

为确定不同政策对于减少贫困的贡献,可以使用表3中所示的估计值,使用1美元/天的贫困线,来预测某项政策的实施而增加收入从而改变贫困状态的家庭比例。然而,在发展中国家中,报告的家庭人均收入通常相对低于家庭消费(Deaton, 2001)。这一现象在本文的样本中也存在,众多的贫困家庭(尤其是位于人均收入20与40分位点之间的那些家庭)依赖于他们自有的农业生产进行消费18。

注:***表示百分之一的显著性,**表示百分之五的显著性,*表示百分之十的显著性;()内为标准差;结果包括调查区域的虚拟变量以及表1中的其他解释变量;完整的回归结果可以在网页上查到;样本量为6209。

于是作为一项独立操作,我们关注了在表3与表5中面板固定效应分位数回归方程对于人均消费的估计结果,发现收入的增长将会导致消费支出的增长。使用这一估计结果,我们可以模拟出估计的家庭中度和极度消费贫困水平,这些家庭中在所有时期均处于政策的影响范围内,但是在样本时间内却没有从政府干预中获利。村级贫困线的确定通常基于对是否缺乏必要消费支出的人口的判定上(基于获得特定营养需求的食物支出,以及代表性的非实物支出占总支出比例)。通过这一方法,我们可以判断不同的政策对于减少贫困的相对贡献,既能得到均值结果,也能得到人均消费在分位数上的结果。

由于某项特定的政策,贫困下降的幅度可以由表3和表5中的人均消费回归估计中获得。首先,使用估计的由某项特定政策导致的家庭人均消费百分比增长,我们降低了在样本时期(1991-2001)受到政策影响的家庭的人均消费。我们继而计算了如果没有受到政策影响,将会产生的中度贫困和极度贫困的人口总数,并计算出估计的贫困人口数和实际的低于村贫困线的人口数之差19。这一操作分别施用于不同分位上的家庭,也用于所有家庭以获得平均效应。

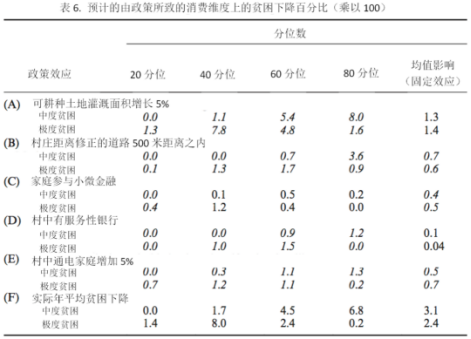

表6中展现了这些政策在平均意义上以及在人均消费的不同分位上对于减贫的贡献,并与这一时期发生的真实减贫数据进行了对比。特别地,对于村庄用电,我们考虑增加通电家庭所带来的影响为5%20,这是由于这一变量在整个时期平均的增长为8%左右。同样地,对于村庄灌溉,我们认为其对于贫困的影响作用为5%。

通过表6可知,预测结果中导致贫困大幅减少的许多政策,都是那些对于消费增加起到更多效应的作用。贫困率的确因为电力设施完备、小微信贷参与、灌溉和道路铺设而大为下降(正如前文所言,这些并没有对收入的增长产生分布上的影响)。当然,也有例外。商业银行网点的渗入,对于人均农业收入的增长在均值和分布上都有影响,但是对于贫困的减少却没有这样的效应(尽管在表5中,人均消费支出分布的40分位上,这一变量的增加降低了1%的极端贫困)。对商业银行而言,这些政策的最终减贫效应或许取决于在样本中进行瞄准的方式与广度。

然而,在人均消费分布上较低的分位数并没有呈现显著的贫困降低结果。重新审视表5,几乎所有的政策都对人均消费分布上20分位的家庭带来了影响,但并没有对中度贫困的家庭带来显著的缓解作用。表6显示,极端贫困家庭确实因为灌溉的增加、小微金融发展和电力设施完善而出现了贫困程度下降的现象。其中,一个可能的原因是,灌溉、小微金融和电力对于农业收入的增加主要是通过提高产品价格、提高日农业工资以及改善降低农业运输成本实现的(参见表4)。而扩张银行网点和修整道路则不会对农业产出品价格带来这样的影响。由于贫困的家庭对于农业的依赖程度更深(图4),这很可能是这些政策对于最贫困的家庭的减贫作用更大的原因。

通过实施本文所讨论的政策,而获得较大程度减贫的大都是在分布上处于较高分位的家庭。表5底部的统计结果反应了在样本选择的期间实现大幅度减贫的政策措施种类。在40分位的家庭(仍然属于极端贫困)相比于在60与80分位上中度贫困的家庭有更大幅度的降低。尽管估计值和实际的数据并不能完全匹配,但是它相比常用的其他因素(如不平等和不同分位数上家庭在贫困线附近的集聚程度)仍然能提供一个不同的视角。图4也反映出,20分位数上的家庭相比处于分布尾端的家庭更不依赖于自有土地收入。穷人也许会更容易因为较低的运输成本和较好的农业生产条件而不愿意对改进生产力的工具进行投资。在一项对于印度农村的研究中,Foster和Rosenzweig(2008)讨论了为何固定的耕种成本会使得穷人难以从灌溉的土地和农业生产技术改进中获得收益。教育和土地所有权的缺失也使得农村穷人获得非农业收入的能力,尤其是参与技术性的非农业工作能力受到损害(Ravallion和Datt,2002)。一个相关的观点是,本文讨论的政策对于增加自我雇佣收入的促进作用,相比于对农业和非农业部门工资收入的作用要更大一些(见表3)。如图4所示,最穷的家庭更有可能是依赖于工资收入生活的。

在本文所讨论的不同政策中,相比其他各种政策,小微金融体系的可得性为最贫困家庭带来了与分布不成比例的收益,这些收益体现在人均支出增长和相应的减贫效果(参见表5与表6)。一个可能的原因是(在表4部分内容中已讨论过),金融体系的完善最初与更高的农业工资率紧密相连。正如前文提及的,众所周知,这些区域的小微金融机构鼓励其参与者投入非农业工作之中(Khandker, 1998)。并且随着劳动力进入非农业雇佣(如表4所示),农业工资随之升高,这对于最贫困的家庭是有利的。图4所示,在底部的20分位的家庭更多地从事农业雇佣劳动,而40和60分位的家庭在1990年代则更多地从事非农业雇佣。厘清不同家庭获得收入的不同来源对于理解他们到底是从金融体系完善还是基础设施建中获得收益是十分重要的。

VI.结论

自Ahluwalia与Chenery (1974)对于增长的分布冲击进行讨论以来,关于“脱贫前的增长”与穷人从经济增长中获得收益的机制产生了激烈的讨论。目前学界从众多研究中获得的一致结论是,在各国不同的当地环境下确定贫困人口将如何应对经济增长与发展政策十分重要。然而直到现在,尽管面板数据足以分离出不同收入的来源与社会的发展动力,但是依然无法厘清这一机制。

在本文中,我们使用来自于孟加拉国1991-2001年的三种家户面板调查数据构建了一个新的数据库,重点研究了基础设施建设和信用机制扩张(农村电力和灌溉设施、道路修整、商业银行和小微金融设施的扩张)对于贫困人口收入和消费的促进作用。我们讨论了这些政策措施通过农业和非农业部门的工资和自我雇佣活动作用于收入增长的机制,以及穷人如何通过这些政策获益。我们发现,基础设施建设和信用体系扩张并非是随机分布的,而是内生地受到当地村庄农业自然禀赋的影响,在此基础上,本文通过比较固定效应和随机效应进行了合理的模型设置。有趣的是,我们所讨论的大多数政策都为农业或者非农业收入增长带来或多或少的影响,尤其是相比工资收入,这些政策会对自我雇佣的收入增加带来更好的促进作用。而更低的投入成本,如交通运输成本和劳动力雇佣工资似乎是这一促进作用的推动力量。我们发现,基础设施和正式的信用扩张会提升分布上大多数家庭的人均消费,尽管这不会对最穷的家庭(20%分位数上)带来基于消费度量的贫困程度的改善。只有小微信贷的扩张才会使贫困人口不成比例地受益。所以,经济增长并不一定会对最贫困的家庭带来溢出效应。

总之,孟加拉的发展经验为我们在研究经济增长、收入不平等、要素市场发展及农村人口相对福利的改善时提供了一个有趣的素材。我们所使用的孟加拉乡村数据提供了一个难得的机会,通过这些以增加家庭收入和消费为目的的政府政策的实施结果验证了在农村经济增长和贫困中许多有趣的长期趋势。

致谢:本文全体作者向Martin Ravallion, Gershon Feder 和亚洲开发银行研讨班的所有参与者,以及在Vanderbilt大学GPED会议的所有讨论者致谢,他们为本文提出了宝贵的建议和评论。文章中仅代表作者个人的意见,并不代表世界银行的意见。

论文信息:Shahidur R.Khandker,Gayatri B. Koolwal(2010), How Infrastructure and Financial Institutions Affect Rural Income and Poverty: Evidence from Bangladesh,The Journal of Development Studies,46:6,1109-1137.

·减贫会议·

第六届南南学习论坛:城镇化进程中社会救助体系的建立和完善

2015年11月9日,约75个国家的两百多位政策制定者、专家学者和公益组织负责人齐聚北京,在为期一周的会议中分享、学习和研讨了各国城市化下构建社会救助体系建设的知识、经验和创新方式。

与会者普遍认为,对世界各国政府而言,城市化创造了机遇,但也形成了挑战。过往的城市化进程为世界经济和减贫做出了重大贡献,但也形成了新的致贫因素和返贫问题。在这一方面,中国的城市低保制度是一个较好的居民社会救助政策,对于解决城镇贫困问题很有启发意义。

参加会议的中国民政部李立国部长指出:“中国作为一个拥有13亿人口的最大发展中国家,近年来立足国情、讲求实效,逐步建立健全了以最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助为主体,社会力量参与为补充的社会救助制度体系,编织了一张紧密、牢固、有效的社会安全网,保障了7000多万贫困人口的基本生活,取得了举世瞩目的伟大成就。这次论坛以城镇化进程中社会救助体系建设与完善为切入点,构建经验交流平台,拓宽多边对话机制,相信将促使各国采取更加富有成效的活动,推动建立符合发展中国家国情、可持续发展的社会救助政策体系,进一步保障和改善广大发展中国家的基本民生。”

世界银行主管人类发展部门的副行长基思·汉森指出:“世界人口中54%左右居住在城市,全球每天都有超过18万人迁入城市。简而言之,我们的未来在很大程度上取决于城市是兴旺还是沉沦。此次论坛的目的是分享我们对于如何在城市环境中建立健全社会救助体系的知识和经验,我们也必定会得益于中国在30多年里帮助6亿多人脱贫的成功经验以及城市低保制度的经验。”

财政部副部长余蔚平表示:“以减贫为首要目标,夯实多元筹资机制,支持社会救助制度体系建设,是促进共享发展的必由之路,也是公共财政的应有之义。在经济发展新常态、城镇化进程不断加速的背景下,中国财政部门将继续立足基本国情,广泛借鉴国际经验,优化财政保障措施,提升资金使用效益,与广大发展中国家和国际组织一道,为实现消除贫困、共享发展的美好愿景而携手奋进。”

来自五大洲的各国部长、政府官员和专家学者详细讨论了城市救助体系的制度与融资安排,及如何加强社会救助制度,完善城市劳动力市场、基本社会服务,联系城市发展等议题。会议还安排了一天的实地考察,主办方带领与会人员观摩了北京市社会救助体系的实际运作状况。

资料来源http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/11/09/china-hosts-south-south-forum-on-social-protection

·专家视点·

减贫工作需应对气候变化

Stephane Hallegatte

2015年11月底,各国领导人齐聚在巴黎,针对如何应对全球气候变化的议题进行商议和谈判。在当前这个重要阶段,一个不容忽视的问题是,气候变化不仅仅对自然环境影响重大,而且对人类社会的经济发展和减贫事业有极大影响。一份世界银行的研究报告指出,如果不立即采取有效的干涉措施,未来十五年,气候的变化可能将超过1亿人民推入贫困的境地。而这份报告同时指出,我们完全有能力阻止这一进程的发生。这需要我们的减贫工作同时考虑到气候变化的因素,在改善气候的同时保护贫困人口的生存环境。

相比于较富裕人口,贫困人口更容易暴露在气候变化的影响之下,面对气候变化冲击时的恢复能力也更弱。更糟糕的是,贫困国家的人口缺乏必需的援助和支援系统,从而更难从灾难中恢复过来。在低收入国家,贫困人口能得到保险的几率极小,出现严重疾病时往往要花费掉50%以上的收入。仅有不到10%的人能够被医疗体系所覆盖。

气候变化还会对人力资本的积累带来长期的破坏作用,从而导致贫困在代际之间传递。例如,在墨西哥,一旦贫困家庭的孩子从学校退学,即便这一行为只是因为一时的洪灾而引起的,其继续完成学业的概率依然比其他孩子低30%。

但是通过认真计划与执行的发展政策可以在长期内保护人民的收入、财产和生存环境,使其生活状态更有弹性。有许多成功实施的政策范例。例如,在经历过约兰德台风灾难之后,菲律宾通过其高效的现金信贷系统对遭受灾害的家庭进行了有效的帮助。来自紧急状况处理机构的救助也收效甚高。

这些政策措施也可以以拯救许多人的生命,有效地保护人民收入、财产和生计,增强其应对灾害的弹性恢复能力。比如,引进抗高温作物品种和灾害预警系统。此类措施不仅能挽救许多生命,而且成本不高。举例而言,2013年,当强台风菲林登陆印度戈巴尔布尔市时,造成的死亡人数不到百人。而在1999年,由于尚未建立早期预警系统,没有疏散计划,当类似强度的台风袭击此地时,造成了当地上万人死亡。

对于较贫困国家而言,国际援助也是必不可少的。因为许多固定资产的长期投资,比如城市交通运输系统和灾害应急设施,不仅成本高,且不能拖延。

这些政策的实施成本是巨大的。新的世界银行研究报告指出,由于贫困人口在自然灾害面前的脆弱性,谷物减产、食物价格波动和疾病滋生将导致一亿人在2030年前返贫——这些人大多数生活在南亚和撒哈拉以南非洲。

所以,巴黎气候大会对于与会的各方都是巨大的挑战。但是对于那些生活在土地贫瘠的农田、生态脆弱的海岸线、洪水泛滥的平原,饱受薄弱生态体系之苦,又缺少可耕种土地的人们来说,他们的生存风险更大。因此,我们必须快速采取有效行动,保护贫困人口的利益。

资料来源:http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2015/11/26/keep-climate-change-from-impoverishing-millions

作者介绍:Stephane Hallegatte是世界银行集团气候变化发展实践局高级经济学家。

·书籍推荐·

《反贫困的胜利》

Michael Lipton是英国的农村贫困领域的著名经济学家,其研究也涉及土地制度改革、城市化、均衡发展等问题。其既往的学术生涯主要在英国萨塞克斯大学度过,同时他也曾在世界银行等许多国际机构中进行过研究工作。Lipton于2006年入选英国科学院,并于2012年分享了里昂惕夫奖。

Michael Lipton致力于研究发展中国家的反贫问题。在这本书中,他根据自己几十年的研究经验,细致地阐述了发展中国家在反贫事业中所需展开的系统性工作。

这本书指出:(1)发展中国家在系统地开展反贫工作前需要满足许多必要条件;(2)反贫政策的效果并不仅限于某个特定的区域与领域,需要根据其可能的作用效果进行综合估计;(3)在制定综合反贫计划时需要针对贫困人口进行设计,充分考虑贫困人口对政策的需求、政策实施的可持续性与实施领域和质量。

这本书的贡献之一就是将以上三条准则应用于特殊环境之中。在面对实际问题时,Lipton 认为只要认准一个主题就可以应用以上的三条准则,即将创造就业尤其是为低替代成本的人口创造就业,作为政策设计的核心内容。然而其实现是十分困难的。具体来说,需要出台一系列措施以保障政策施行,诸如:消除对贫困劳动者的歧视,允许存在身体健康问题的贫困工作者从事可以胜任的工作,最小化贫困工作者的交通运输成本,减少社会工作群体的综合压力等等。以及,政府在出台返贫措施之前需要测算不同行业对于贫困劳动力的需求状况,清楚行业工作人员所需的人力资本、教育程度和可替代性。而这些是十分错综复杂的,因此政府的反贫政策必须对本地区的经济状况,尤其是不同行业的劳动力需求情况,有清晰的认识。

此外,作者相信金融体系建设对于反贫事业的重要帮助。Lipton通过孟加拉银行的例子,讨论了建设金融信用体系以实现扶贫的方法:尊重信用体系在反贫工作中的重要作用,降低贫困人口的借贷利息,防止出现垄断性的贷款商,保证贷款成为建设发展资金,降低交易成本,对基础设施建设和教育投资着重提供贷款支持,对贷款者的行为进行有效的监测,保证借方和贷方都有充分的交易需求。

在阐述发展中国家反贫困问题的政策措施时,作者提供了大量的统计数据和计量结果,用许多国家和地区的历史数据与经验教训佐证了其观点。

书籍信息:Michael Lipton, Successes in anti-poverty, Development and Technical Cooperation Department, International Labour Office Geneva.

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2