国际减贫动态第七期

本期导读

|

研究前沿 |

瞄准穷人:根据在印度尼西亚的现场试验 |

|

专家视点 |

建设创新型国家的路线图 |

|

书籍推荐 |

专家的暴政:经济学家,独裁者和穷人被遗忘的权利 |

|

|

|

![]()

·机构内刊·

·研究前沿·

瞄准穷人:根据在印度尼西亚的现场试验

Vivi Alatas, Abhijit Banerjee, Rema Hanna

Benjamin A. Olken, and Julia Tobias

【摘要】这篇文章报告了在印度尼西亚640个村庄中的实验结果,在该实验中试验了三种瞄准贫困人口的方法:代理收入测试(PMT),用财产来预测消费;社区瞄准,村庄居民把所有人从最富有到最贫困做一个排名;还有混合法。基于购买力平价2美元的人均消费、社区瞄准和混合法在识别穷人的效果上不如PMT,虽然这种差别不足以影响一个典型调查项目中贫困的结果。精英捕获并没有解释这些结果。而社区法倾向于应用另一种贫困定义。与结果一致的是,社区瞄准方法有更高的满意度。

瞄准性的社会安全网方案已越来越成为解决贫穷问题的普通工具(Coady, Grosh, and Hoddinott, 2004)。在发达国家,项目受益人的选择(“瞄准”)通常通过财产检测手段完成:只有那些收入低于某一阈值的个人或家庭才有资格。但是在发展中国家,大多数可能的项目受益人通常在非正式部门工作并无法提供收入证明,这使得常规测试手段较难实现。

因此,在发展中国家,越来越不依赖于那些可直接观测的收入的瞄准策略。在这篇文章中我们主要考虑两种策略:代理财产测试方法(PMTs)和以社区为基础的瞄准。在墨西哥的 “进步/机会”项目 和哥伦比亚的 “家庭行动”项目使用了PMT,政府先采集居民的财产信息和个人背景特征,再创建一个家庭用消费或收入代理变量,以此来进行瞄准。在以社区为基础的方法中,比如孟加拉国的“食品换教育(Food-for-Education)”项目 (Galasso and Ravallion 2005)和阿尔巴尼亚的“经济支持(Economic Support)”社会保障网项目(Alderman 2002),政府允许社区或者其一部分(例如本地的领导者)来选择受益者。这两种方法的目的都在于解决不可观测的收入问题。在PMT中,假设是财产较之于收入更难从政府调查员的眼中隐藏;在以社区为基础的方法中,假设是相对于政府来说,财富更难瞒过他的邻居。

在以上两种方法中做选择一般要在对以社区为基础的方法所拥有的更完备的信息和在此方法实施过程中精英捕获的风险进行权衡。通过关注资产,PMT捕捉到了消费中的稳定部分。然而在这一过程中,他们错过了短暂的与近期内的冲击。例如,一个家庭可能因为一个成员生病和不能工作而陷入贫困,但是因为这个家庭拥有一个大房子,PMT可能仍然将他们归类为非贫困。从另一方面来说,邻居们对这个家庭的生活方式有定期观察,更可能知道这个家庭的真实状况。如果社区观察到PMT出错了,那么将会导致缺乏合法性和政治不稳定现象的出现。

而社区瞄准允许使用更多的本地较好信息,然而,它也导致了另外一种可能性,即瞄准的决策可能是根据政府的贫困定义以外的其他因素而做出的。这可能是由于对贫困的理解有分歧:中央政府通常根据消费评估家庭是否为贫困,然而本地社区所使用的效用函数可能包括其他因素,比如家庭收入潜力,贫困的非收入维度,或者家庭非劳动成员的数量。或者在预测消费的时候,政府和社区可能在同一变量上使用将不同的权重。此外,社区为基础的方法在过程中也可以使得精英阶层的朋友和亲戚获益,使得过程缺乏合理性。

由于涉及到权衡取舍,哪种方法最适合终究是一个实证问题。如果依靠精英选择项目受益人对于社区瞄准很重要,那么PMT可以主导社区贫困户瞄准,无论这一瞄准是基于政府的以消费为基础的指标或一个更全面的福利指标,从而PMT限制了选择的机会。如果更好的本地信息是重要的,那么社区贫困户瞄准就会在这两个度量标准上主导PMT。如果不同地区在福利概念上的差异很重要,那么PMT会是最契合政府以消费为基础的度量标准,而社区贫困人口瞄准会在其他的福利度量标准下表现更出色。在这篇文章中,我们使用随机评价方法来比较PMT贫困人口瞄准方法和在决策过程中允许不同程度的社区介入的方法。我们首先从中央政府的角度比较这些方法的表现:在贫困瞄准过程中以人均支出为标准,以及对贫困瞄准过程的满意程度。为了理解为什么不同方法得出了不同结果,我们从上面讨论的四个维度来进行权衡:精英选择贫困受益人、努力的作用、信息上的差异和对贫困的不同定义。

在印度尼西亚的64个村子里,我们与政府协作进行了乡村试验。印尼政府通过政府中央统计局实施现金转移计划,试图为那些低于当地特定贫困线的家庭分发3000RP(约合3美元)的现金。在随机选择的三分之一村庄中,政府实施了一个PMT目的是识别出受益者。在另一个随机选择的三分之一村庄中,使用社区贫困人口瞄准(之后简称社区方法):社区的成员在一次见面中被要求按照从最富有到最穷给所有人排序,由这个排序确定贫困收益人资格。在剩下的村庄中,使用了两种方法的组合(以后称为混合法):社区参与排名活动,然后用社区给出的排名限制项目受益人的范围,在此基础上政府再对被选家庭调查。项目收益人资格是由通过对受限制的名单实施PMT所决定的。这种混合方法旨在利用社区的知识并使用PMT来对社区领导所选项目收益人的做法进行检查。

我们开始从中央政府的角度评估这些方法:以消费贫困为基础的前提下,哪种方法能最好地瞄准贫困群体;那种方法能使受益人名单拥有最高的认可度。我们进行了一个基线调查,在实验前收集家庭的人均开支数据,然后如果一个家庭的人均开支低于2美元(按购买力平价计算),那么这家庭就为贫困。我们发现社区方法和混合法在这一度量标准下表现都差于PMT:相对于PMT,在这两种方法中,以消费为基础的误差率有三个百分点的增加。然而,如果我们关注贫困群体中最贫困家庭,以社区方法表现得也一样好。

按照净值计算,瞄准精度在不同方法上差异不大;比如说,对于在印度尼西亚这样的收入转移项目中,模拟结果显示不同的瞄准方法不会对减少印尼的贫困率产生明显的影响。最终,我们发现在城镇地区的结果相似,农村也是如此,村庄的收入差距和社会关联水平高低不一;这表明可以沿着这些维度来对结果进行概括。

尽管基于消费的贫困瞄准结果更差,但是社区方法的过程在我们所考虑的所有维度内有更高的满意度和更大的过程合理性。社区方法相对于PMT少60%的投诉,且其在社区方法处理的村庄中分配资金有更少的难度。当在事后被问及贫困瞄准结果,社区方法处理的村庄对修改受益人名单的意见更少。

下面我们将考察为什么社区方法会不同于PMT。我们考虑四个维度:社区精英确定贫困项目受益人、社区努力,当地的贫困概念和信息。为了测试在社区方法中的社区精英确定贫困项目受益人,我们随机将社区方法的村庄和混合方法的村庄分开,在一半村庄里,社区的每个人都被邀请参加排名会议;而在另一半村庄里,只有精英(即社区领导者、教师或宗教领袖等)被邀请参加排名会议。此外,我们在基线调查中收集了哪些家庭与当地精英有关系的数据。我们发现,没有证据表明精英在确定贫困项目受益人时有偏向。不论是否只有精英参加了会议,排名的误差率是相同的。此外,相对于PMT,我们发现没有证据表明与精英相关的家庭更有可能在社区处理方法中得到资金。事实上,我们发现与之相反:精英和他们的亲属不论收入如何,在社区处理方法中他们都有更少的可能进入受益人名单。

为了检验努力的作用,我们将会议中被考虑的家庭的顺序随机排序。这使我们能够测试出在排名时列在前面的家庭和列在后面的家庭之间社区贫困瞄准的有效性是否存在差异(即随着会议的进行,疲劳会发生作用)。我们发现努力程度有很大关系:在社区会议的开始阶段,社区瞄准方法的表现优于PMT,但随着会议的进行其表现不断恶化。

为了检验偏好和信息的作用,我们研究了在我们的基线调查中另一种度量方法:对贫困印象的评估。首先,我们要求每一个被调查者对一组随机选择的村民按照从富到贫进行排序(以后称为“调查排序”)。第二,我们要求村小组负责人做同样的事情。最后,也是最重要的是,我们要求我们采访的每个家庭对自己的福利水平进行主观评估。我们发现社区处理方法产生的排名比PMT的排名与三个替代指标相关性更高。换句话说,社区处理方法的贫困瞄准结果远离了纯粹以人均消费为基础的瞄准,并且接近于对不同阶层村民进行调查的结果或者要求村民们进行自我评估的结果。

有两种方法可以解释这些发现:社区相对于PMT而言有较少的不同家庭的人均消费信息,或者社区方法对于贫困的定义与单一以人均消费为基础的定义不同。有证据表明,后者的作用更为显著。首先,即使控制PMT中所有变量,村庄中其他家庭对社区成员的排名包含了这些家庭的人均消费的信息,这表明社区成员有PMT变量中以外的更多消费信息。第二,当我们研究这个调查的排名是如何不同于消费,我们发现与人均消费的因素相比,社区给予用于预测收入能力的因素更大权重。举个例子,在人均消费水平给定的情况下,社区认为寡居或者鳏居的家庭比典型家庭要穷。事实是社区方法采用了不同的贫困定义,这解释了为什么社区方法的瞄准表现会与PMT不同,同时也解释了为什么它的结果会有更高的满意度。

这篇文章的内容如下。我们在第一部分讨论了实地考察设计,在第二部分进行数据描述。在第三部分,我们比较了每种主要的瞄准方法是如何识别穷人的。第四部分测试了精英偏向自己人的证据,第五部分弄清楚努力的作用。在第六部分,我们测试社区和政府是否有不一样的最大化目标。第七部分进一步探究了社区最大化目标的差异。第八部分是结论。

I.经验设计

A.设置

这个项目出现在印度尼西亚,是在发展中国家中有针对性的最大现金转移支付计划(Direct Cash Assistance(Bantuan Langsung Tunai (BLT) ))之一。这个项目启动于2005年,2008年更新过一次,BLT项目在经济危机期间给总量为1千9百20万个家庭中的每个家庭每个月提供10美元的现金转移。这个项目的瞄准方法是采取以社区为基础的方法并结合PMT。具体地说中央统计局(Badan Pusat Statistik (BPS))调查员和社区领导人见面来制定一张合乎项目要求的家庭列表。BPS的调查员还对列表上的家庭进行了资产调查和PMT调查。

在BLT项目中,如何瞄准被决策人看作是一个关键问题。与瞄准出最贫困的三分之一家庭的目标相比,世界银行估计,在2005-2006年,有45%的资金被错误地提供给非贫困的家庭,47%的贫困人口被排除在项目之外(World Bank 2006)。或许从政府的角度看,更大的问题是公民对受益人名单的不满。对瞄准失准的抗议导致一些村镇领导选择了辞职而不是向他们的选民去维护受益人名单:有超过2000名村官因为这个原因拒绝参加这个项目。这篇文章所报道的实验是与BPS合作设计并管理的,意图审查两个主要的瞄准问题:瞄准的表现和大众对瞄准结果的认同度。

B.样本

实验的样本包括分布在印度尼西亚北苏门答腊、南苏拉威西岛和中爪哇三省的640个次级村庄。被选出的三个省代表着印尼多样化的地理和民族构成。在这三个省份,我们作为示例随机选择的640个村庄包含了大约30%的城市和70%的农村地区。对于每一个村庄,我们获得一个最小的行政单位列表,并随机选取其中一个次级村庄进行试验。这些次级村庄的单元可以设想成邻里。每个次级村庄平均包含54个家庭并有一个选举产生或者指定的领导人,我们称之为村长。

C.实验设计

在每个次级村庄,中央统计局(BPS)和印尼的一个非政府组织Mitra Samya为每个家庭提供一次性RP30000(约合三美元)的现金转移。现金转移的数量等于中位数受益人月人均消费百分之十或略高于工人一天的平均工资。

每个次级村庄被随机分配了三个瞄准方法中的一个,详情如下。受到现金转移的家庭数量是通过地理瞄准方法事先确定的,次级村庄中得到补贴的家庭比例在不同瞄准方法中是不变的。我们就可以观察每个救助项目是怎样选择受益人的。

在受益者选定完成后,将会分配资金。为了宣布名单,项目工作人员将会把名单的两份复制件张贴在路边食品摊、清真寺或者次级村庄领导者的家等这些比较显著的地点。他们还把一个建议箱和一摞投诉卡片连同对项目的讲解放在旁边。根据社区领导者的偏好不同,现金的发放可能是挨门逐户上门发放也可能是通过社区会议现场发放。而意见箱至少在名单旁停留三天。

主要处理方法手段1:PMT。在PMT中,政府使用回归方法把容易观测到的家庭特征映射到一个指数上,并以此为基础建立公式。具体地说,建立了一个包含与2008年贫困家庭登记类似的49个指数的列表,包含家庭住房主要属性(墙壁的种类,屋顶种类等)、资产(电视、摩托车等)、家庭构成、家庭教育程度和职业。通过使用现有的调查数据,政府可以估计这些变量和人均消费之间的关系。虽然在所有地区都是收集的同一套指标,政府却为每个相关地区估算的地区性公式,这是由于在地区间的最优贫困预测中有很高的方差。平均而言,这些回归的R2为0.48。

中央统计局的政府调查员通过一户挨一户地调查收集了PMT次级村庄家庭中所有上述指标的数据。然后用这些数据和有地域特色的PMT公式计算出由一个电脑生成的家庭贫困评分。在每个次级村庄中根据最低的PMT分数和事先确定的户数选定而项目受益家庭 的列表。

主要救济方法2:社区瞄准。在社区处置方法中,由次级村庄的居民通过贫困等级的划分来确定受益人列表。在开始的时候,当地的协调人走访每个次级村庄,通知次级村庄领导人项目情况、并确定社区会议的时间。会议日期会提前数天决定,让协调人和次级村庄领导人有足够的时间宣传会议。会议的协调人也会通过逐户上门走访来鼓舞这些家庭出席会议。平均有45%的家庭会出席会议。

在会议上,协调人先为大家讲解项目。接下来,他会向大家展示次级村庄中所有家庭的列表(从基线调查中获得),并在必要的情况下让与会人员进行核查。再接下来,协调人花十五分钟让大家集体讨论出一系列用于区分社区内的贫困家庭和富有家庭的特征。

然后协调人用一套随机顺序的写着次级村庄中所有家庭名字的索引卡来进行排名。他在所有面墙挂一根绳,在墙壁一端写上“最富有的”,在另一端写上“最贫穷的”。然后他从一摞有家户名字的卡片随机拿出两张并问:“这两个家庭哪个更富有一些?”基于社区的反馈,他将卡片挂在绳上,比较贫穷的家庭更靠近“最贫困的”一端。然后他拿起第三张卡片问卡片上的家庭与前两个家庭如何排序。这个行动一直持续到协调人一张接一张地将所有家庭都进行了排名才结束。社区对排名在大体上达成了共识。在最终排名记录之前,协调人大声朗读排名以便及时进行必要的调整。

所有会议完成后,根据地理瞄准程序为协调人提供用于每个次级村庄设定受益人限额。限额以内的家庭被视为合格。注意在排名之前,协调人会告诉与会者限额是政府事先制定的,所有低于限额的家庭都会收到转移。而此限额本身在会议时并不为协调人和与会者所知。协调人还格外强调政府不会干涉社区排名。

主要处置方法3:混合法。混合法结合了社区排名的步骤与PMT后续的验证。在这种方法中,排名的步骤会像上面所述那样最先实施。然而有一个关键的不同点:在所有会议开始的时候,协调人在社区会议上宣布所有排名最低的家庭会在名单最后确定之前会被政府调查员单独审核。被验证的家庭数量将是后来得到转移支付的受益人限额家庭数量的1.5倍。

在社区会议完成后,政府调查员将会拜访排名最低的家庭来收集为他们进行PMT打分所需要的数据。最后将用PMT公式来确定受益人名单。因此,会出现一种可能的情况使得一些富裕程度比受益人限额截止线稍微高的家庭也会作为受益人列入社区名单中(反之亦然)。

混合处理方法的目的在于利用这两种方法的相对优势。首先,与社区方法相比较,混合法增加了PMT的验证阶段,能够对社区精英的偏向施加限制。第二,在混合法中,由于富有的家庭在后面的PMT验证中会被淘汰,所以社区有激励去把最贫困的家庭置于名单的底部。第三,相较于PMT处理方法,混合法应用了社区的排名限制了需要调查的家庭数量,由于减少了需要拜访的家庭数量其成本可能也随之降低。社区子处置。我们设计了几个子处置实验来测试社区精英偏向、社区努力和社区内部偏好异质性这三个假设为什么会使社区排名的结果会与PMT救济方法不同。

首先,为了测试精英偏向,我们将社区和混合法的次级村庄随机分为两组:一个是“完全社区”子处置,另一个“精英”子处置。在完全社区村庄中,协调人积极招募所有社区成员参加排名。在“精英”子处置村庄中,会议的参与人数被限定在不超过被村庄领导人邀请的七个人。有强制性规定要求至少邀请至少一个女性参加会议,同时也有其他方面的压力邀请宗教领袖、教师等此类经常参与决策制定的人出席。精英会议更小,更方便组织和运行。此外,精英可能有一些合法的需求(可能是更好的信息)来做出艰难的选择。然而这些会议的危险性在于精英们可能向他们的家人和朋友输送利益(Bardhanand & Mookherjee 2005)

其次,我们引入了一个处置来测试一个社区方法的效力是否受限于社区的能力或者对付出努力的愿意程度。具体的来说,我们随机打乱了家庭的排名顺序来比较会议的开始和结束时的准确度。排名的过程是冗长乏味的,平均来说要花费1.68小时。对于一个拥有平均家庭数量的次级村庄(54),即便是最优的排序算法,到放置最后一张卡片的时候都需要做六次成对比较。因此,到会议的最后,社区成员可能会太累以至于不能准确地排名。

第三组假设是关于偏好的作用。如果社区方法的结果与PMT结果不同仅仅是因为偏好,那么搞清楚这些偏好是广泛共有的、或者仅仅是与会人员变化的函数。为了吸引社区的不同子群体,会议时间就要因此改变。为了让白天上班的男人有很大的可能参加,一半的会议被随机分配到晚上七点半以后举行。我们期待更多女性出席会议,剩下的会议在下午进行。此外,一些会议被引导着特别关注贫困:在一半的会议,协调人在开始进行排名之前带领大家来确认次级村庄中最贫困的10个家庭(此后称为“最贫困的10个家庭处置法”)。

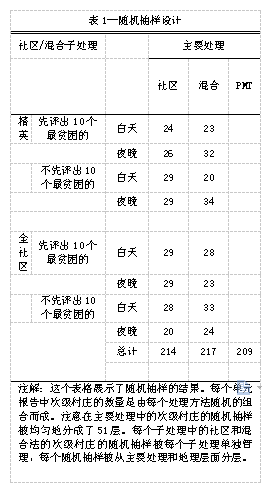

随机化设计和时间设定。我们将640个次级村庄中的每一个随机分配到下面的处理方法中(表1)。为了确保实验跨地理区域的平衡,我们创建了51个地理区块,每一个区块包括来自一个或多个分区的村庄并使他们完全坐落在一个区(县)。然后,我们将次级村庄随机分配到三种处理方法中(PMT、社区和混合),在每个地理区块内分配给每种方法的次级村庄数比例相同。随后我们将每个社区或混合方法下的次级村庄随机并独立地分配到子处理中,使之同时按地理区块和主要处置方法归类。

从2008年11月到12月,一个独立调查公司对每个次级村庄进行了普查,然后收集了基线数据。瞄准处置和创建受益人列表在基线调查结束后立刻开始了(2008.12-2009.1)。在2009年2月进行了资金的发放、投诉信箱的收集和采访次级村庄领导人。最后,调查公司在2009年2月底到3月初进行了收尾调查。

II.数据

A.数据收集

我们从以下四个来源收集数据:一个入户基线调查、不同排序方法产生的家庭排名、社区会议过程数据(只有在社区方法/混合处理方法中)和社区满意度的数据。

基线数据。我们在2008年11月和12月进行了一个基线调查。这项调查由一个独立的调查机构(Survey Meter)执行。此时,还没有提到家庭实验。我们从构建次级村庄中所有家庭的完整目录开始。我们在这个数据中从每个次级村庄随机抽取8个家庭再加上次级村庄领导组成了一个总量为5756个家庭的样本。为了确保受访者之间的性别平衡,在每个次级村庄里,受访家庭的随机确定依据的关键变量是家庭户主或者其配偶被定为受访者。这个入户调查的问题包括人口结构、家庭在次级村庄中的关系网络、社区活动的参与度、与本地领导的关系、是否参与社会援助项目和家庭的人均消费。

基线调查还包括一系列对家庭主观贫困评估的问题。特别是,我们让每个家庭对次级村庄中其他八个家庭从贫困到富有进行排名。在最后我们问了几个主观问题来确定他们对自己贫困水平的评估。

不同处置方法的结果数据。我们的每种处理方法:PMT、社区和混合法会产生一个对于次级村庄中所有家庭的排名名单(以后称为瞄准排名名单)。对于PMT处理方法来说,这个排名顺序所对应的PMT分数就是预测的人均支出。对于社区处理方法来说,就是社区会议的排序。对于混合法来说,就是最终排名列表(所有经验证的家庭根据PMT分数来排序,而那些没有被排序的则是社区会议的排名)。

社区会议的数据。对于社区和混合法的次级村庄,我们是在会议运行情况以及出席人名单等数据。在每个会议结束后,会议的协调人都会填写一个关于他们对社区兴趣偏好和满意度等印象的调查问卷。

关于社区满意度的数据。在现金支出完成后,我们用四种方法收集社区满意度方面的数据:意见箱、次级村庄领导人专访、协调人反馈和家庭访谈。首先,协调人将意见箱连同一摞意见卡放置在每一个次级村庄中。每一张匿名投诉卡用简单回答是或否的格式设置了三个问题:(i)你是否对你项目受益人的列表感到满意?(ii)是否还有贫困家庭没有被包含入这个名单?(iii)是否有非贫困的家庭被包含进这个名单?其次,在回收完意见箱的当天,项目协调人会去采访次级村庄的领导者。第三,每位协调人在从分配转移资金的工作中解脱出来之后都要填写一个反馈表。最后,Survey Meter(独立调查企业)在中部爪哇省进行了一个内容为对每个次级村庄的八个基线家庭中随机抽取三个进行项目末尾调查。

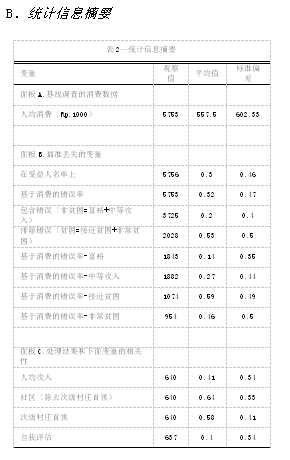

表2展示了主要变量的样本统计量。面板A显示人均月支出约为Rp.558,000(约合$50)。面板B提供了以消费为基础的瞄准误差统计。根据构建,大约30%的家庭得到了现金转移。对应于应该得到转移的家庭比例,我们计算了与每个省的人均消费水平(按城市和农村地区分别计算)。这个阀值的水平约等于按购买力平价2美元计算的贫困线。如果在基线调查中某家庭的人均消费低于阀值线而且没有收到转移支付(排除误差)、或者如果该家庭人均消费高于阀值线而且收到了转移支付(包含误差)的情况下,我们定义“基于消费的误差率”(后面称为误差率)等于1。我们进一步分解了这些指标,即把那些低于阀值的家庭分为“非常贫困”和“接近贫困”,大约一半的贫困人口包含在“非常贫困”和“接近贫困”两类中。我们同样将高于阀值线的人口对半分为“中等收入”和“富裕”类别。通过这些指标,有32%的家庭在以消费为基础的情况下被错误地瞄准了。20%的非贫困家庭收到了转移支付,而53%的贫困家庭被排除在外。不过令人安慰的是,误差不太可能发生在富裕户身上(14%),更可能发生在接近贫困家庭(59%)身上。

面板C提供了集中可以用来衡量瞄准其他指标的汇总统计:衡量每个次级村庄家庭生活状况的四个不同指标之一和瞄准实验结果(瞄准排名列表)的排名的相关性。这让我们在一个可以比较的标尺上灵活地检查处理效果和各种生活状况指标之间的关系。首先我们计算人均消费和排名的相关性,这会告诉我们最后结果与政府对于幸福的计量指标有多么接近。第二,我们以基线调查中的每个次级村庄八个独立家庭所提供的排名为基础计算排名的相关性。这让我们明白瞄准排名列表与社区成员对其社区内同伴的生活状况的认知有多么接近。第三,我们计算基线调查中次级村庄领导者提供的排名的相关性。最后,我们计算在基线调查中受访者对是否贫困的自我评估的排名的相关性。这让我们了解了处理结果和每个个体对于他们自己的生活状况认知的契合度。

瞄准排名与消费排名相关,同时这两个排名与社区的生活状况排名高度相关。瞄准排名与消费排名之间的相关系数均值为0.41,瞄准列表排名与社区个体成员给出的排名的相关系数均值是0.64、与次级村庄的领导者给出的排名的平均相关系数则是0.58。最终,我们观测到瞄准排名和个人自我评估有0.40的相关性。

C.随机平衡检查

为核实主要处置方法的随机性在各相关变量间大体平衡,我们审查了在获得实验数据之前的基线调查的五个特性:人均支出、户主的受教育年限、计算得出的PMT分数、农业家庭的比例和次级村庄头目的受教育年限。我还从2008年的PODES(国家统计局的村庄调查)中检验了村庄的5个特征:家庭数量的对数、家庭以公里为单位距离区域中心的距离、以公顷为单位的村庄大小的对数、平均每个家庭的宗教建筑书目和平均每个家庭的小学文化人口数量。结果如附录表2所示,表明了次级村庄都比较接近于平衡,更多细节的讨论在在线附录中。

为核实主要处置方法的随机性在各相关变量间大体平衡,我们审查了在获得实验数据之前的基线调查的五个特性:人均支出、户主的受教育年限、计算得出的PMT分数、农业家庭的比例和次级村庄头目的受教育年限。我还从2008年的PODES(国家统计局的村庄调查)中检验了村庄的5个特征:家庭数量的对数、家庭以公里为单位距离区域中心的距离、以公顷为单位的村庄大小的对数、平均每个家庭的宗教建筑书目和平均每个家庭的小学文化人口数量。结果如附录表2所示,表明了次级村庄都比较接近于平衡,更多细节的讨论在在线附录中。

III.瞄准性能和满意度的结果

我们首先从政府的角度评估处置情况。特别的,我们审查了(i)以人均消费为基础的瞄准效果,(ii)不同处理方法如何影响贫困率,(iii)从对瞄准结果的满意度和正当性的表现看不同处置方法的表现。

A.以人均消费危机出的瞄准性能

我们首先在人均支出水平上比较不同瞄准方法的表现。特别的,我们计算了基于人均每天支出阀值购买力平价2美元的地域特定贫困线,然后将一个家庭人均消费水平低于贫困线但是没有被选为受益人或者高于贫困线但是却被选为受益人的情况下分类为没有被准确瞄准(Errorivk)。然后我们用OLS估计了下面的方程来检查那种方法可以将错误率最小化:

(1) ERRORivk = α + β1 COMMUNITYivk + β2 HYBRIDivk + γk + εivk ,

i代表一个家庭,v代表一个次级村庄,k代表一个统计地域,gk代表统计区域固定效应。注意由于PMT处理方法是遗漏的类别(虚拟变量组中的基础对比变量),所以β1和β2可以被解释为社区和混合处理方法与PMT处理方法之间的差别。由于瞄准方法被分配在次级村庄层面,标准差被聚类以允许在次级村庄内任意程度的相关。

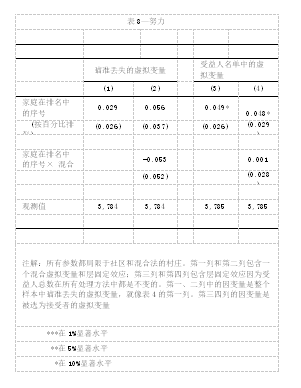

表3中的结果表明,PMT方法在以人均消费为基础的错误率上表现优于社区和混合法。在PMT下,有30%的家庭被错误瞄准了(列1)。社区法和混合法相对于PMT来说都增加了大约3%-10%的错误率(在10%显著水平上)。

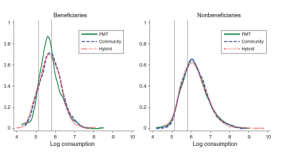

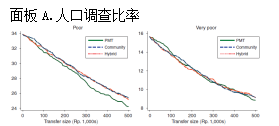

图1 PDF格式的受益人和非受益人日均消费的对数

在列表中增加一个富裕家庭和增加一个刚好在贫困线之上的家庭可能会有不同的福利含义。为了检查这一点,图1展示了在不同瞄准处理方法下受益者人均消费的分布(左图)和非受益者人均消费的分布(右图)。图中的垂直线分别表明了PPP$1和PPP$2的贫困线。总的来说,此图证明了所有方法都选择了相对更加贫困的家庭:对于所有方法,收益者的人均消费的模式(发生频率最高的种类)将低于PPP$2,然而非受益者的人均消费的模式高于PPP$2。

检查处理方法的影响,左图显示来源于PMT的受益人消费分布集中在社区和混合法下方的左边。因此,平均来说,PMT识别了更加贫穷的个体。然而,社区方法选择了一个更大比例的对数日人均消费低于PPP$1的受益者(在分布的最左边)。因此,这个图表明尽管社区方法在平均上做的更差,但是他会捕捉到更多的非常贫困家庭。此外,数据显示着三种方法都包含了相似比例的相对富裕个体(收入的对数大于6.5)。三种处理方法在误差率上的不同主要由接近贫困群体(PPP$1-PPP$2)和中等收入群体(高于PPP$2贫困线但是收入的对数小于6.5)导致。

从图1中我们更正式的检查表3 中剩下的列。在列2和3中我们分别检查贫困(排除错误)和非贫困(包含错误)的错误率。在列4和5中我们将非贫困分解进富裕和中产,并在列6和7中将贫困分解进接近贫困和非常贫困。结果表明社区方法和PMT错误率的很多不同出现在包含的中断附近。特别的,社区和混合法分别有6.7%和5.2%的可能性将中间的非贫困家庭进行错误分类(列5,两个统计量的显著程度都为5%)。他们同样分别有4.9%和3.1%可能对接近贫困的家庭进行错误分类,但是这些结果在统计上并不显著。相比之下,我们发现在不同的方法之间对于富裕的和非常贫困的家庭的分类很少不同,而且事实上点估计表明社区方法在瞄准非常贫困家庭上做得可能更好。

在列8中,我们检查三组受益人的人均消费的平均数。正如所预期的,考虑到社区处理方法选择了更多特别贫困的和将恰好在PPP$2贫困线上面一点的个体,平均来说这些不同的处理方法中受益人的人均消费并没有实质上的区别。这表明虽然社区处理方法看起来按照PPP$2贫困线错误地瞄准了穷人,但是以消费指标为基础的这三种方法所蕴含的福利的含义呈现出了相似性。

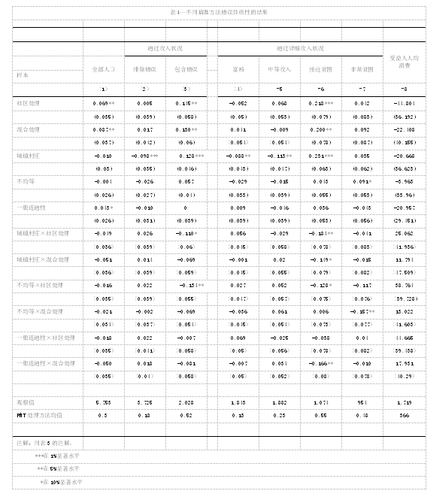

考虑到不同等级的信息和捕获(即把贫困人口纳入扶贫项目)会在地域上产生差异,我们在设计干预之前从三个维度检查了不同处理方法相对有效性的异质性。首先,我们假设社区方法在城市地区可能比较差,在这里每个个体可能不知道他们邻居的状况。为了保证我们有足够大的样本容量来检验这个假设,我们将样本沿着这个维度分为不同的类别。第二,农村的不平等性可能在两种技术之间产生重要的差异。一方面,以社区为基础的瞄准可能在拥有巨大不平等性的地区发挥得更好,因为这意味着这里贫富两极分化巨大。另一方面如果这个地区的富有精英的力量足够强大以至于可以将穷人从社区决策过程中排除出去,那么拥有巨大不平等性地区的精英捕获(elite capture,精英们在决定什么人可以纳入扶贫项目时首先考虑自己的亲戚朋友)会比较严重。第三,我们假定在一个有很多人通过血缘或者联姻而与许多其他个体有联系,那么他们可能会获得更多关于邻里的信息,以社区为基础的瞄准应该效果更好。

在表4中我们给出了用代表不同处置方法的变量与这三个维度所代表的异质性构成交叉项的分析结果。我们发现,一般来说,社区处理方法在城市地区(相对于PMT而言)、有高度不平等性的地区和家庭间有很多联系的地区的误差率要低一些。然而这些影响在常规水平上并不显著。除此之外,我们也检查了不同处置方法在爪哇和其他省份的结果是否有差异。这个分析的结果显示爪哇和其他省份并没有实质性差别,这个结果展现在在线附录表4中。

总之,我们在基于我们所考虑过的四个水平上的异质性的方法之间并没有观察到显著的不同。这证明这个研究的外在有效性,表明这些发现可能更容易推广到其他环境中。

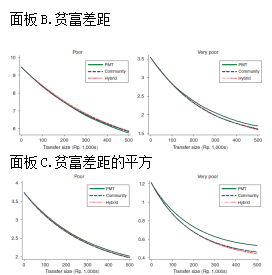

B.瞄准政策对贫困率和差距的影响

我们观察到在以消费为基础的瞄准中社区处理方法的误差率比PMT高三个百分点。鉴于差异主要有阀值附近的家庭造成,一个重要的问题是这个因素是否大到足以影响最终结果,诸如人口调查的贫困率(低于贫困线的人口百分比)和贫困差距(将非贫穷与贫困线的距离算为0,计算与贫困线的平均距离)。此外,给定社区方法能够更好地瞄准最贫困人口,但是该方法可能有助于减少贫困差距的平方(这个指标对最贫困人口给予更大的权重),尽管该方法在减少贫困率方面表现差一些。

我们遵循Ravallion(2009)使用的方法并模拟了不同瞄准方法对人口调查贫困率、贫困差距和贫困差距平方项的影响。我们将对选择的转移规模的模拟结果展示在表5中(没有转移,Rp.50000, Rp.100000, Rp.200000和Rp.50000等/每月),并将转移规模的完整结果画在了图2中。在表5和图2中,我们关注的都是贫困线和非常贫困线。注意,尽管抽样是随机的,但是作为抽样结果,不同处理方法的结果的贫困率差别在统计学上是显著不同的;为了模拟,我们假设所有的处理方法的消费来自于PMT村庄,这样我们对所有处理方法可以有完全相同的收入分布。

三种方法中的瞄准精确度差异并没有导致贫困测算的巨大差异。比如印度尼西亚的BLT项目提供了一个跨度为一年的每月支付Rp.100000的转移计划。如果我们对这些低于贫困线的家庭提供一个相似的转移,PMT的贫困率会从33.86%降到31.45%(列1),社区法和混合法分别混降到32.03%和32.01%(分别在列2和3)。

图2 模拟不同转移规模和贫困线对贫困的影响

三种方法的贫困差距指标差异也不是很显著(PMT是7.47,社区方法是7.54,混合法是7.48)。已知社区方法在鉴定非常贫困上做得更好,社区处理方法在减少最贫困率(社区法:从15.64到13.68;混合法到13.77)方面比PMT(14.02)做得更好,但是这在统计学上并不显著。根据旨在扩大最贫困人口权重的贫困差距平方项指标,社区方法的表现优于PMT方法。对于非常贫困线,每月Rp.100000的转移支付,根据贫困差距平方项指标,PMT(0.91)和社区方法(0.88)的表现依然很相似。加倍转移数量之后,相对于PMT(0.74),社区方法的表现更好,(0。68),虽然这一差异在统计上并不显著。

注意,这些基线模拟并不包括瞄准成本的差异。考虑到瞄准成本,我们假定瞄准是一年一次的。因此我们将每个村的瞄准成本除以该村的收益家庭数量来获得一个每个受益人成本,再除以12来获得每月成本。然后我们从转移中减去这个成本。由于当我们将这个成本以每月的形式来进行表达,这个成本显得很小(PMT的每个受益人成本是Rp.7000,社区的是Rp.3100,混合法的是Rp.8000)以至于不会对上述结果产生实质性影响。在线附录表5是表5减去了这些瞄准成本所得。

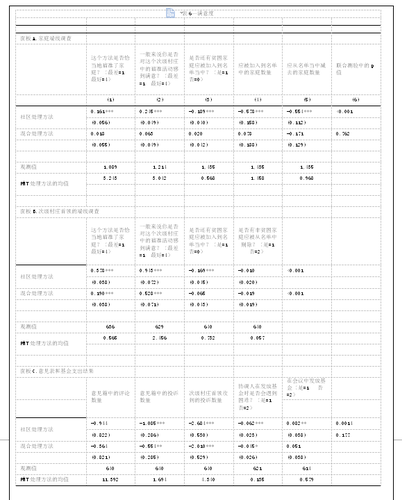

C.满意度

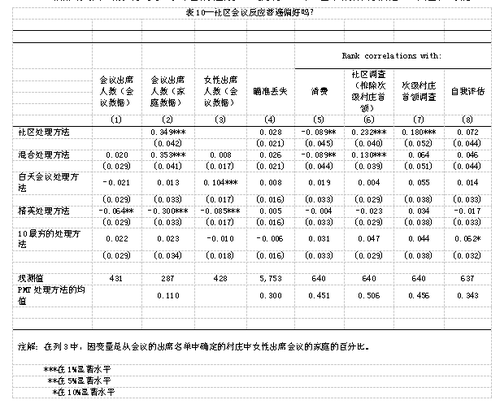

在表6中我们研究了处理方法对社区满意度水平和瞄准合理性的影响。面板A展示了从项目后期家庭调查中获得的数据。面板B展示了从对次级村庄领导者的跟踪调查中获得的数据。面板C展示了匿名意见箱的结果,包括社区内对村领导的投诉和协调人在完成分配转移资金之后的评述。

个体对社区处理方法的满意度要比对PMT和混合法的都要高(面板A)。比如说,在社区处理方法中,受访者希望对受益人名单做更少的改动;相对于PMT或者混合法而言,他们倾向于少增加1/3的家庭(列4)或少减少1/2的家庭(列5)。社区处理方法中的个体更可能报告这个方法是合适的(列1)、并更可能表示他们对这个项目满意(列2)。针对这些因变量的联合检验表明社区处理方法的差异是统计上显著的(p-value < 0.001)。

次级村庄的领导者同样更加满意(面板B)。次级村庄的领导者在以社区法为基础的瞄准中,有38%更高的可能认为该瞄准方法是合适的,有17%更少的可能指出有任何的应该加到受益人名单的家庭。高水平的满意度也显示在较少的投诉上(面板C)。与PMT次级村庄相比,社区法的次级村庄平均减少了1.09的投诉;混合法减少了0.55(列2)。在社区法和混合法中,次级村庄的领导者也分别少收到了2.68和2.01的抱怨(列3)。

(面板C,列4)。第二,次级村庄的领导者可以选择在一个公开的社区会议发放现金转移支付,或者如果领导者觉得他们可能在村庄中面临问题,协调人可能会上门发放现金。在社区处理方法的次级村庄中,协调人有8%更高的可能性倾向于在公开的会议上发放现金(面板C,列5)。

D.探究PMT和社区瞄准方法之间的差异

这些调查结果引出了一个有趣的谜团。误差率的研究结果表明,以社区为基础的方法事实上在识别穷人上面做得不如其他的方法,虽然这些并没有对贫困率产生显著影响。然而社区方法有更高的满意度。下面的部分交替说明了为什么PMT和社区法会有差别:精英捕获、社区努力问题、村庄内偏好的异质性和信息上的差异。

IV.精英捕获

在表7中,我们通过对精英相关联的家庭是否会因为精英能够更多地控制贫困项目实施过程(比如在只有精英参加的会议中)而更可能成为受益人进行检查来测试精英捕获。我们首先核实只有精英参加的会议对于出席者会造成影响,然后我们测试了纯精英处理是否会影响贫困率。我们对方程(1)进行了重新估计(将出席和误差率同时作为结果变量),但是现在里面包含了一个虚拟的精英(ELITE)子处理。正如所料,精英会议有较低的参与度:我们发现在社区方法中有48%的家庭出席了会议而在精英子处理中只有18%。而两种处理方法的误差率没有显著差异(列2)

然而列2中展现出的证据和没有精英捕获是一致的,这也与精英主导了整个会议一致,这两种会议的结果都能反映出他们的偏好。为了测试这一点,我们检验了相对于PMT,精英和他们的亲属是不是更可能被同时选入整个社区会议和精英会议中。特别的,我们估计了下面的方程:

(2) ERRORivk = α + β1COMMUNITYivk + β2 HYBRIDivk + β3 ELITEivk+ β4 CONNivk + β5 (COMMUNITYivk ×CONNivk)+ β6 (HYBRIDivk ×CONNivk) + β7 (ELITEivk ×CONNivk)

+ γk + εivk

其中,CONNivk是一个指标,当一个家庭是次级村庄领导者/精英之一或者与他们有关时等于1。列3和4将误差率作为因变量来检查,列5和6家庭是否收到转移作为因变量检查。我们发现很少精英捕获的证据。实际上,点估计表明了相反的结果:与精英有关系的家庭在社区处理方法和精英处理方法中都不太可能被误瞄准,尽管效果在常规水平上并不明显。实际上:我们发现精英们事实上在社区处理方法中受到惩罚:相对于PMT会议,精英和他们的亲属在社区处理方法中有6.7%-7.8%更少的可能性被选入受益人名单。

V.与社区努力程度相关的一些问题

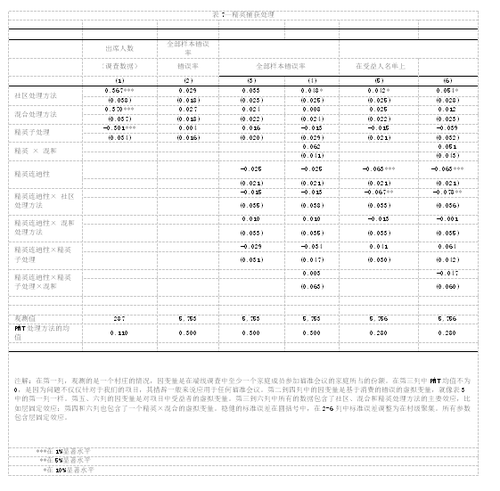

社区方法的排名需要大量的工作,仅仅是排列75个家庭就至少需要做363次成对比较。因此,较差的定向瞄准的出现可能仅仅是因为排序过程中的疲劳。为考察这一因素,我们随机选取了家庭排列的顺序。

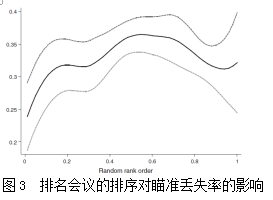

图3列出了通过Fan非参数回归(nonparametric Fan regression)得到的错误率和随机安排顺序之间的关系,并附有用虚线表示的利用聚类自助法得到的95%水平上的置信区间。在社区会议开始时被排好顺序的几个家庭中误差率是最低的,然而误差在第二十个分位数之后的家庭中急剧上升,幅度十分显著——我们的点估计结果显示相比较于后半部分的被排序家庭,之前被排好顺序的家庭中出现的错误率平均要低五到十个百分点。

表8报告了我们利用回归考察这一问题的结果。第一栏显示了错误率和随机的先后被家庭排序之间的关系的估计结果,系数的取值范围在0(这一家庭被排在第1位)到1(这一家庭被排在最后1位)之间。点估计是正的,显示更高的错误率和后被顺序之间确实有关联,但系数并不显著。在第2栏,我们加入了先后被排序和混杂处理的交叉项,结果显示,在社区处置方法中,最靠后被排序的家庭中明显出现了更多的错误:最先被排序的家庭被排列错误的可能,相对于最后被排序的家庭而言,平均要低5.6个百分点。这些结果在边缘程度上显著,p值是0.11。从净结果来看,相对于使用了PMT处理方法来说,社区方法在开始时的顺序结果要稍微好些,但在后半段则明显劣于PMT方法。这些措施在混杂处理组中没有什么效果,错误率和家庭被先后排列的顺序似乎是无关的。列3和4检查一个家庭获得的转移支付如何和该家庭先后被排序的相互联系。平均来说,与在会议开始时被排名的家庭相比,在会议结束时被排名的家庭成为受益人的概率要高4.9%,这一结果在10%统计水平上显著。此外,还有一个误差来源来自那些在会议较晚时间被列为受益者的家庭且明显偏向于比较富裕的家庭,他们因在会议后期被排名而更有可能进入救济列表。

VI.社区是否有不同的最大化瞄准?

与PMT相比,社区方法得到不同结果的第三个可能原因是社区的确在努力识别贫穷,但他们认定的贫穷概念有所不同。于是我们进一步检验社区对贫困的认定是否有不同于人均消费标准。

A 不同的福利标准

我们首先考察这样一类情况:瞄准结果不仅与政府的标准(方程中由系数rg表示,根据人均消费排名)比较,而且与其它福利标准来比较。在我们的基础调查中,我们要求随机地社区中抽取的八个家庭私下里将彼此按照最穷的到最富的顺序排列。对得到的所有排名取平均,我们就建立了按照其它村民观点排列的家庭财富排名,由rc表示。为反应精英对于福利排名的观点,我们考差了次级村庄的首脑是如何排列这八户家庭的, 由re表示。同时,为考察人们是如何评估自身的贫困状况的,由rs表示,我们要求所有受访者将自己的贫困程度按从1到6的刻度上确认自己的贫困程度。我们计算了每种衡量方法的百分位数排列并将它们规范化为同一量纲。

为评估由这些不同的福利指标所确定的贫困瞄准,我们计算了由实验本身以及这四种福利衡量指标中的每一种所确定的排列清单的顺序相关系数。我们随后使用回归方程检验了不同的瞄准处理方法相对于这些指标的有效性:

(3) RANKCORRvkR=α+β1COMMUNITYvk+ β2HYBRIDvk+γk+ εvkR,

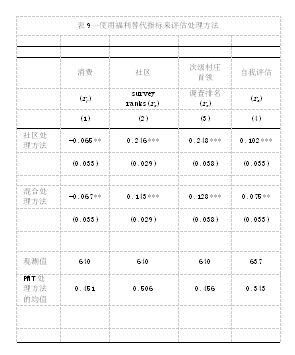

此处的RANKCORRvkR是指在次级村中瞄准排列清单和生活水平指标R之间的相关程度。回归中考虑了分层固定效应(γk)。回归结果在表9中列出,每一回归有640个样本,数据已被加总到乡村级别。

令人震惊的是,我们的回归结果显示,我们所使用的人均消费标准明显没有完全反映出社区中对福利所持的观点。第1栏确证了表3中所显示的结果,社区和混和处置共同导致了其相关系数比PMT处置低这一结果,幅度分别是6.5-6.7个百分点和14个百分点左右。它们很明显地偏离了消费标准——实际上,社区处置提高与rc的相关系数,幅度为24.6个百分点,较PMT处理高出49个百分点。混和处理也提高与rc的相关系数,但幅度大约只有社区处理中的一半。因此,混和处理方法的核实工作很可能使最后结果偏离于社区关于生活状况的印象。以上所描述的差异都在1%的统计水平上显著。同时,利用从次级村首脑所做的调查里给出的排名列表数据的结果(re)和来自社区的排名结果(rc)是一致的,同样在1%水平上显著。这进一步说明社区会议和社区精英广泛地共享同一套关于福利的评价体系。

还有一个结果或许更加重要,我们发现社区处理提高了贫困瞄准定向结果和自我关于贫困的评价的正相关关系,幅度达到了约10.2个百分点,这比PMT组中的系数则高了约30个百分点。混合处理组同样提高了这一系数约7.2个百分点。社区定向方法在这一意义上可能是更加符合人们对自身阶层状况的认同的。

B 这些偏好在人群中普遍相同吗?

以上结果显示排列家庭这一流程使得定向瞄准显著地向着社会认同的福利标准方向靠拢。一个重要的问题是这一现象在多大程度上反映了社区内某一特定组别的意见。我们设计了一个子实验来准确地回答这一问题。我们将会议放在白天举行,这使得妇女更加有可能参会,从而改变了与会人员的组成,这一处理的结果被列在表10中。我们还做了一些其它的子实验来进行分析,包括引入或排除精英及10个最贫困的家庭等,这些参与者同样可能改变会议上关于福利标准的权重。

我们首先考虑在白天开会对会议参与的影响。这一处理并不改变村庄中参会家庭的比例(列1和2)。不过,由妇女担任代表的家庭数量则比晚上开会的时候提高了10个百分点,总数达到49个百分点(列3)。虽然白天开会影响到了与会者的性别比例,第4-8列的结果显示这并不影响瞄准结果。对精英处置方法同样不影响福利标准和家庭排序的相关性。有趣的是,对这一相关性有影响的仅仅是针对要求10个最贫困家庭参会的处置方法,此时排序与自我评估的相关性上升了。不过总体来说,没有证据显示参与会议的各组别的身份对家庭的排列顺序有明显影响。

VII.把握社区的最大化目标

目前为止,我们的证据显示社区内部有一套广泛共享的明显不同于平均个人消费的福利评价标准且社区定向处理很好地反映了社区关于福利标准的不同概念。由此引发了几个重要的问题:这仅仅是因为社区错误地计算了消费吗?还是说,除了消费之外,社区还重视其它的价值?

A.社区缺乏评价消费的信息么?

我们没有足够肯定的方法来确证社区拥有PMT处理中的所有信息。不过,考虑

到项目会议开始不久所完成的排序效果至少和PMT处理组别中的一样好这一事实,信息应当不是主要的瓶颈。我们也可以用实证方法检验社区是否拥有比PMT处理组别中更多的信息,为达到此目标,我们估计以下方程:

(4) RANKINDijvk = α + β1 RANKCONSUMPTIONivk+ β2

RANKPMTSCOREivk + νj + εijvk

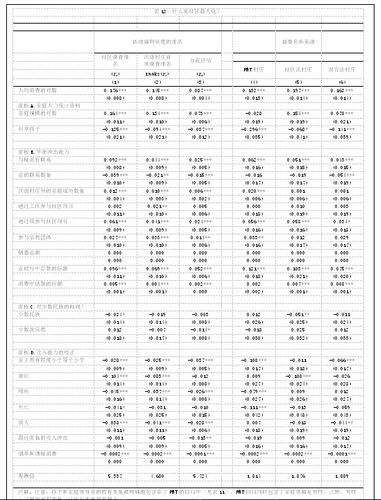

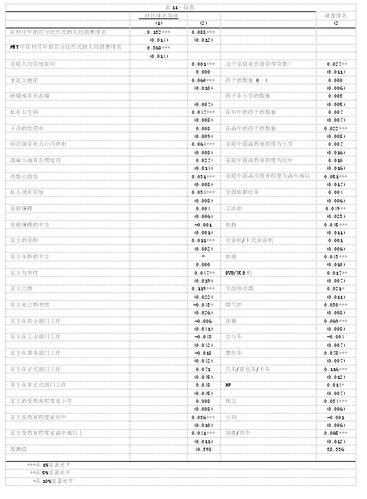

此处,RANKINDijvk是家庭j对家庭i的排序(注意此处所有排序都是百分位数),而RANKCONSUMPTIONivk是家庭i的消费在村庄中的排名,RANKPMTSCOREivk则是利用基线数据计算出的家庭i在PMT方法的得分。考虑个体排序的固定效应已被考虑在内(νj ),而标准误差则按照村庄聚类。表11中的第1列给出了相应的结果。在第2列中,我们纳入了所有进入PMT的变量,而非仅仅给出PMT值的排名。

表11说明村庄有更多的信息。即使我们控制了在PMT方法的排名(这也就考虑了PMT方法所有的信息),消费和个人对其他家庭的排序仍然有正相关关系:平均而言,1个百分点的消费排名上升将导致这一家庭在村庄中的排序上升0.132个单位(第1列)。这在1%水平上显著。在更加灵活的方程中(第2列),消费排名和调查排名之间的相关系

数仍然为正(值为0.088)且在百分之一水平上显著。

表11中的发现暗示相较于PMT数值抑或PMT组中包含的所有变量而言,村庄仍拥有更多关于个人消费的信息。不仅如此,考虑到几乎所有进入回归的PMT变量都具有一个可以忽略的系数,村庄很可能还具有PMT变量所包含的大部分信息。尽管我们仍然不能断言村庄可能缺乏某些PMT变量中的信息,但已有的证据更支持这一结论:信息差异不是结果差异的主要原因。

B.不同的个体福利观念

表12探究了下列关系,福利度量(包括家庭在社区调查中的排名rc、在精英问卷中的排名re以及自我评估的排名rs),和PMT 法、社区法及混合法村庄中的瞄准结果的关系,以及与那些有可能通过影响福利函数或者瞄准中所使用的社会福利权重的家庭特征变量之间的关系。表格中的第1—3列描述了以根据不同福利度量的基线调查得到的家庭在村庄内的排名作为因变量的回归结果。第4—6列被解释变量处置排名,即这一标准为最低排名(最贫穷)的家庭赋值为0,而对最高排名(最富有)的家庭赋值为1。在所有的回归中,我们都控制了对数人均消费,因此我们可以将回归结果解释为以人均消费为条件的影响系数。由此我们识别了社区排名偏离基于消费的排名的位点。我们进一步检验了集体可能偏离的四个维度:家庭的人口组成、平滑消费冲击的能力、对少数团体或其它社区边缘团体的歧视程度以及获得收入的能力。

首先,在面板A中,我们检验村庄是否会对等同度量做出反应。由于在我们的设定中,PMT定义基于人均消费,没有对家庭中规模经济的情况做出调整。然而,所有的社区福利函数(表中1—3列)都显示人们相信家庭中存在规模经济的状况。因此,在控制人均消费的条件上,人们倾向于认为更大的家庭具有更高的福利水平(Olken,2005)。类似的情况也在社区法家庭排序中出现,家庭的规模本身可以在排序中带来相同幅度的升水(列5)。有趣的是,在控制家庭规模和消费后,人们都倾向于认为有更多孩子的家庭更贫穷,尽管一般而言孩子的花费比成年人要少(Deaton,1997)。

其次,社区集体可能了解更多关于其他家庭平滑消费冲击的能力的信息。控制现有的消费水平,能更好地平滑消费冲击的家庭可能有更高的预期效用水平,并因此只需要更少的转移支付。假设两个家庭有着相同的人均消费水平,那么与社区精英成员有联系的那个家庭将更少为负面的消费冲击而担忧,因为他们可以期待从富有的亲戚处得到帮助。社区因而感觉到那些与社区精英有关联的家庭会比他们的消费水平所显示的更富裕一些。不管这个理论本身是否正确,它与我们的发现相当契合。在面板B中,结果显示与村落中的精英成员有联系可以使家庭在社区调查得到的排序中提升大约9%,这一数据在精英成员评价和自我评价中分别有4.4和2.5的升水。而这一联系在社区处理方法中可以让一个家庭的排序提高5.1%。

类似地,与金融系统有联系也可以提高一个家庭的排名。尽管存款总额本身并不影响排名,但无论在个体调查中的排名(第1—3列)还是集体会议(第5列)中,银行存款占家庭总储蓄份额较高的家庭都被认为是更加富有的。有家人在村庄外生活工作(可以汇回款项)的在个体调查排名、次级村庄首领排名和自我评估中也被认为境况更好,但在社区会议中则不然。

接下来,在面板C中我们测试了对少数民族或其它边缘社区成员的歧视带来的效应。我们发现没有证据显示属于少数民族的家庭更可能在社区处理中被评估为贫困,这可能意味着为维护社会和谐他们得到了额外的优待(列5)。除此以外,也没有证据显示更加积极地参与社区活动的家庭会受到优待。为社区贡献劳动对家庭地位没有影响,而为社区贡献金钱的家庭则更有可能被视为更加富裕(1—3列),尽管这些家庭本身在PMT处置中也常常被视为富裕(列4)。最后,在面板D中我们发现了有启发性的证据证实社区尝试为家庭提供“正确”的激励。以米尔利斯的标准模型为例(Mirrlees,1977),最好应以获得收入的能力而非实际的收入为激励目标,以防为个体提供不当的激励。为测试这是否是社区运作的方式,我们首先考察家长的教育程度。在给定实际消费的情况下,只有小学学历或教育程度更低的家庭被认为更加贫困,幅度为2到4个百分点。同样的,给定实际消费状况,家长是寡妇的,或家长有残疾或严重疾病的家庭也被评估为更加贫困。关于存在寡妇这一状况的调整也反映在社区处理组给出的排序中(第5列),而残疾及恶疾状况则没有反映。最后,有趣的是,集体不会惩罚消费大量金钱在烟酒上的个体。实际上,具备这些特点的家庭无论在社区调查(1—3列)还是在集体会议(第5列)中都被排得更低。这意味者村庄集体更多地将这些偏好视为所有家庭面临的问题,而非应予惩罚的行为。

VIII.结论

关于在瞄准过程中的权利下放问题的争论经常被限定在对比在利用当地的信息资源所能获得的收益和因精英捕获等引发的渎职问题所带来的成本上。当我们严谨地按照这两个想法进行试验时,我们发现我们的结果表明有第三个因素逐渐显现出了其重要性:社区在人均消费之外有另外的评估标准,贯彻这个标准使得大家都很满意。此外,这个目标函数与基于精英捕获并无不同。当然,相对于纯粹依赖消费而言,这些偏好能从下面的因素得到说明,更好理解的影响家庭潜在收入能力或脆弱性,如家庭内部的规模报酬等。

考虑到这些结果,如果只以消费为基础来瞄准穷人,那么PMT在某种程度上做的比社区方法更好,但是方法之间的差异在一个典型规模的项目上对最终贫困率的影响并没有显著地差异。特别是考虑到不同处置方法最终的微小的差别,鉴于社区方法对满意度和合理性的改善,没有一个明显的足够有力的例证来否认社区法对传统的贫困消费指标有益的。另一方面,我们可以清晰的看到处于中间位置的混合法在瞄准性能和合理性上相对于其他的表现的都更加不好。这可能是因为它的主要理论优势——预防精英捕获在我们的设定中并不重要。由于社区方法在识别特别贫穷的人上面做的更好,所以或许选择性地使用混合设计(比如在第一阶段使用PMT过程,并允许社区增加一些特别贫困的家庭到受益人名单上)可能会比那些选拔过程单纯严格按照PMT调查结果来进行的瞄准要更好。

这篇论文中的结果提出了几个有趣的问题。第一,我们发现极少量的证据表明精英捕获,这个结果可能是因为随着时间的推移人们逐渐学会了更好地操作系统可以进行舞弊而改变。操纵舞弊行为在一些PMT系统中已经出现了(Camacho和Conover,2011),但是当每个村子的分配固定下来这个情况还会不会发生?这个情况在社区瞄准系统中是否会更加严重?这都是还不能解决,但是很重要的问题。第二,考虑到社区法的结果和个体的自我评估的契合程度,自我瞄准系统(可能与一个磨难的机制相关,如Nichols & Zeckhauser 1982)能否提供一个更具成本效益的方法是一个重要的问题。我们将这些作为今后研究的重要问题。

(王秉劼译,夏庆杰校)

·专家视点·

建设创新型国家的路线图

夏庆杰、邓宏燕、王秉劼

发展中国家的工业化过程大体可分为追赶阶段和自主创新阶段。当一个国家的工业化进程处于追赶阶段时,发展目标相对清晰,如铁路、公路、发电站、能源、航空等基础设施建设、重化工业和轻工业的发展等。从技术上看,处于追赶阶段的国家的经济发展主要是学习和借鉴。由于发展目标相对清晰,可以使用国有企业和国有银行体系集中物质、人力、融资资源实现大规模投资,因而经济增长速度会很快。

当一个国家的工业化基本完成追赶阶段后,会进入市场前沿阶段,或者说进入创新型经济发展阶段。在创新型经济发展阶段,没有什么现成的技术可以学习了。如典型的创新型国家美国那样,需要强大的科研力量和投资来开发新技术和新产品,更需要风险资本和高新科技结合起来开发新产品。与追赶阶段的经济发展目标相对明确相比,在创新型经济发展阶段经济增长点不再明确,不知道哪个企业、哪些行业会在技术上有所突破,从而带来新的经济增长点。

在经济增长点、技术突破点不确定的情况下,对策应该是以分散投资风险的办法对应不确定性。俗话说不要把鸡蛋放到一个篮子里,这就是分散风险。换句话说,在经济发展过程中需要分散投资风险,也就是不能再集中物质、人力、融资资源(即大型国有企业和大型国有银行)等手段开发新技术和新产品。

那么如何在建立创新型经济过程中分散投资风险呢?或者说建立创新型经济是否存在一个路线图?笔者根据自己的观察和思考提出以下几点看法:

第一,创新型国家如美国的做法是允许大量的非国有高新科技企业出现和发展。日本制造业之所以未能转型,是因为缺乏一批新型具有前瞻能力的企业家的不断出现(Glenn Hubbard and Tim Kane, Balance: The Economics of Great Powers from Ancient Rome to Modern America. New York: Simon & Schuster, 2013)。产业升级不断,只有站在生产前沿的企业家才能洞悉瞬息万变的变化,因而需要把引领产业升级换代的任务交给千千万万个企业家而不是政府的经济计划部门。也许其中很多企业家会犯错误而被市场淘汰,但是只要少数企业家感悟到并抓住国际上经济技术发展的最前沿技术和方法,这些少数先进的企业家就能引领中国走向创新。

为了实现中国经济由追赶型经济向创新型经济转型,中国需要层出不穷的创新型企业和企业家。当然,这只是表面现象,从制度安排角度看,就是中国需要拥有允许、鼓励、支持创新型企业家涌现并发展壮大的经济社会制度安排。能否建立鼓励和保护创新型企业家大量涌现的机制关系到一个国家的长期兴旺发达。再建立和健全保护市场竞争和创新的社会经济金融制度安排,如允许、鼓励、支持技术创新型企业家的涌现发展壮大。

第二,在制度上允许大量私人银行和风险资本投资机构的出现、存在和发展,以风险投资对应创新经济中的不确定性难题。企业家只有得到银行及其他金融机构的信贷才能创业、拓展业务。银行金融业的主要职责是以最快的速度把资金贷给最有商业前景的企业。尽管我们也有银行金融业,但基本被国有银行和金融机构所垄断。金融垄断企业也一定遵循垄断企业的所有逻辑,如不让其他企业进入金融银行业,制定垄断价格(利息、收取各种垄断费用)、获取垄断利润,尽量给国有企业贷款(一旦国企无法偿还,则有财政拨款支付),基本不给小微企业信贷。因而严格说来,我们缺乏为非国有高新科技企业服务的融资体制。

非国有银行业是如何产生和发展的?据Walter Bagehot在其著作“Lombart Street: A Description of the Money Market (New York: E.P. Dutton, 1920)”中介绍,早期英国私人银行产生于有信誉的一些企业为其他企业办理异地托收承付业务,在这些企业建立足够的信誉后才吸收客户存款。因而,允许成功而有信誉的私人工商业企业发展银行金融业务是发展非国有银行金融业的一个有效途径。这方面的好消息是国家已经批准成立了五家非国有股份制银行,其中马云主导的网商银行主要针对小微企业客户发放500万元以下的贷款,这将是中国创新的主要引擎。当中国有几百家这样的有效运作的非国有银行及风险投资机构时,创新型国家建设的融资条件也就具备了。

关于如何建立灵活稳定的银行金融融资体系,这确实是一道难题,美国等西方国家到现在也没有完全解决这个难题。1929-1933年大危机后,美国制定了旨在限制金融机构过度冒险和不负责任行为的格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall Act),这个法案保证了美国约半个世纪的金融稳定;然而美国二十世纪70年代末期以来的金融监管放松和金融自由化、以及由此而来的不受监管的金融机构的过度冒险行为再次导致了2007-2008年美国及全球金融危机(Nouriel Roubini and Stephen Mihm, “Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finnance”. London: Penguin Books, 2011)。很多看似愚蠢的事件发生。美国在金融融资体系建设上的惨痛教训警示世界各国要加强对金融机构的监管以防止其过度冒险和不负责任的行为。战后凯恩斯学派的主要代表人物Hyman Minsky提出了一个金融不稳定性假说(financial instability hypothesis),即金融行业本身在经济情况良好的情况下大幅度扩张信贷,从而导致经济过热和泡沫;而在经济不景气的情况下,银行金融业又快速收缩信贷,导致泡沫破裂,从而连累整个经济。1929-1933大危机、2007-2008世界性金融危机以及Minsky的金融不稳定性假说都指向一个目标,即加强对银行金融业的监管,而且越是经济情况良好的情况下,越需要强化对银行金融业的监管。只有如此,才能避免经济泡沫的形成。

第三,国家建立有效的针对科研院所和大学的科学技术创新的资助体系。那么创新到底从哪儿来呢?工业化信息化阶段的进步是建立在科学技术昌明基础上的。换句话说工业化以来的竞争是科学技术发展上的竞争,即科学技术是第一生产力。大学、科研院所、企业研发部门的科学家们最有可能触及和开发创新技术。因而,国家必须重视教育的发展。自1977年恢复高考以来,中国高等教育获得了长足发展,普通高等院校招生人数由1977年的27万人稳步上升到1998年的108万人(1977-1998年期间累计录取1355万人)。1999年实施高校扩招政策后,高校招生的规模更是以空前速度扩大,近年来每年招生的数量达到700万人。按照这个速度,到2025年中国的大学毕业生存量将达到2亿人。美国的人口也就3亿多人。只要给予有利于创新的环境和条件,中国如此巨量的人才宝库定能创造出无穷多的高新科技、并转换为巨大的生产力。

最后,在制度安排上为科研院所和大学科学家的科学技术成果转化为生产项目提供便利。另外,创新很难,因而经济增长速度将大幅度下降,如美国经济增长率大多在1-3%之间。

在完全进入到创新型状态之前,我国经济处于第二次转型状态(第一次转型是从计划经济向市场经济转型,第二次转型是从追赶型工业化阶段进入自主创新型工业化经济)。在第二次转型状态下,一方面要进行创新型经济的制度安排建设;另一方面也要维持一定的经济增长速度。那么维持转型状态下的经济增长有哪些办法吗?具体办法不外乎以下几点:第一,在一定程度上使用以前高增长下的刺激经济措施,如在我国西部不发达地区进行不可或缺的基础设施建设。第二,尽管说我国经济或多或少已经摸到经济发展的前沿,但是还没有真正到达前沿。因而,还有一些追赶和模仿的余地。第三,我国企业也有一定的创新能力,如高铁、阿里巴巴等,这些企业也会引领中国企业的发展。

当创新型高科技企业群体具有了可持续发展能力、高科技企业风险融资机制基本成熟时,或者说创新型高科技企业的数量和质量足以引领经济发展和增长时,中国的创新型经济就基本建成了。即使当中国的创新型国家建设成功时,政府在国家基础设施建设上依然可以发挥较大的作用。Jeffrey Sachs在“Sustainable Development Economics”一文中指出:西方主流经济学比如主张扩大总需求的新凯恩斯学派和主张减税的供给学派,都只相信市场的力量、信奉私人消费,从而导致过度消费和过度负债;这些主流学派忽略了国家需要建设基本的基础设施的要求,而导致发达国家基础设施投资大幅度下降和基础设施状况的恶化,私人企业对新能源的投资不足,新能源发展落后。这是西方主流宏观经济学的重大失误。为避免西方国家的失误(即私人企业在公共基础设施方面投资不足的问题),即使在建成创新型国家后,中国也应该在一定程度上继续发挥在基础设施方面的独特优势,保证基础设施(电力、电网、新能源、铁路、环境、国防、金融基础设施等领域)的正常运转和不断优化,为整个国家的经济发展提供优质的基础设施和服务。

·书籍推荐·

专家的暴政:经济学家,独裁者和穷人被遗忘的权利

William Easterly

作者简介

威廉•伊斯特利(William Easterly)现为纽约大学经济学教授。他于1985年获得麻省理工学院经济学博士学位;1985-2001年一直在世界银行工作;2001年-2003年任全球发展中心(Center for Global Development)和国际经济学研究所(Institution for International Economics)的高级研究员。伊斯特利的研究领域包括非洲、经济发展和增长、发展中国家的微观经济学以及政治经济学。

内容简介

2010年2月28日,礼拜天清晨,俄亥俄州西北部伍德县的农民都聚在教堂里做礼拜,一队士兵悄然进驻。枪声大作,农民们匆忙赶回,屋舍却已是一片火海。但士兵不让救火,还有人在谷仓里往刚收获的谷物上浇汽油。一名八岁的儿童困于屋中被烧死。奶牛遭驱赶后,被机枪扫射殆亡。2万名祖祖辈辈栖息于此的农民在枪口下被迫远走他乡。因为士兵对他们说:土地已不属于他们。

这是《专家的暴政:经济学家,独裁者和穷人被遗忘的权利》一书第一章引言的开篇。

接着,作者问道:“这故事是真的吗?除了地理上的细节之外,一切都是真的,事件并未发生在俄亥俄州的伍德县,而是乌干达的Mubende区。”原来,一家英国公司想要这块土地,于是当地军队出面襄助。让人大跌眼镜的是,专司与全球贫穷作斗争的国际组织世界银行竟也赞助且促成了该项目。一年后,英国人权组织Oxfarm发布了该事件的报告。2011年9月21日,《纽约时报》就此发表了一篇专访。次日,世界银行便说要进行调查。但从此以后,便石沉大海,杳无音讯。

贫穷源于权利的缺失 但无视和麻木并不等于问题已不存在。穷国该如何发展仍是当下全球贫富不均的主要症结所在。英国公司想要乌干达的土地,是为了当地的经济发展,因为非洲的草芥小民啥也不懂,所以哪怕蛮干也是为了他们好;世界银行之所以乐于出手相助,是因为所有的经济问题和政治问题只有专家才懂,赞助且促成此事,实在是干了一件功德无量的大好事……所有的措辞和想法,从明面上看都有冠冕堂皇的理由,唯一未被考虑进去的,就是穷人的感受和他们的死活。

作者William Easterly教授在书中说:“经济发展的常规路径,就是让穷国变富,但那是基于‘专家治国论’的幻想之上的:他们相信贫穷是个纯粹的技术问题,适合于像化肥、抗生素,或营养之类的技术解决方案......”所以,“专家治国论的路径忽视了......贫穷的真正原因,即国家对毫无权利的穷人所施的无限权力。”

Easterly教授举了一个例子:2000年,联合国发起“千禧年发展目标”计划(达成期设定为2015年),埃塞俄比亚是签约国。后来比尔•盖茨和英国前首相托尼•布莱尔注意到埃塞俄比亚儿童死亡率最近取得的进展,便大表赞词。但事实是否如此呢?让我们来看一组数据:1990年,即签约前,埃国每千名儿童的死亡人数为198人,到2010年,该数字降至81。59%的降低率不可谓不大。但作为一个拒绝向政治反对派发放粮食救助的专制国家,埃国的政府统计数据本身就很成问题,即便盖茨也承认“埃塞俄比亚政府先前并无乡村地区任何儿童出生或死亡的官方记录”。事实上,世界卫生组织的报告声称该数据本身就存在误差。监督联合国该项计划的官方机构的报告说,2010年,埃国千名5岁以下儿童的死亡率为106。

数据本身便说明了问题,但还有一个潜藏于许多人头脑中的概念即是:人权与死亡率或饥饿之类的问题并无瓜葛。即无论你采取何种高压手段压迫民众和反对派,只要你接受赞助,愿意按照我们的思路去发展经济,一切都可以不管。于是该国便会顺水推舟,既能换来大把赞助(落入自己腰包),又能博得国际上的美誉,实乃两全其美之策。

作者说得很清楚:“对贫穷采取道德上的中立态度是不存在的。要么尊重穷人的权利,要么剥夺之。当今针对发展的流行用语是‘非意识形态的以证据为基础的政策’(nonideological evidence-based policies)。”

故而,Easterly教授一针见血地指出:“专家治国论者认为贫穷源于专家的缺失,但贫穷实质是源于权利的缺失。”“用技术来解决问题,从而漠视民众权利,是当今社会发展的道德悲剧。”

仁君体制与休克疗法的问题

作者认为专家治国论者信奉“白板论”(Blank Slate),即一切均可重启炉灶。但贫穷问题应置于长时段的历史中去观测,数百年前的事件发展进程对今日的现状有着难以察觉的影响,同样也能避免短时期内数据的上行便被认为是进步的简单观点——最近广受关注的法国经济学家Thomas Piketty的著作《二十一世纪的资本》也持此看法。

作者更提到了一点:在决然的独裁者和决然的民主论者之间有一个中间地带,即“亲自由市场的专制者”,亦即所谓的“仁君”。作者说许多人认为这类领袖虽拥有不受节制的权力,但其意图良好。仁君喜用专家治国,当经济和社会保障都高速发展时,所有荣誉均会归于其身。但作者认为这一观点值得商榷,他认为政治、市场、技术的自发力量即可形成解决方案。但在此种仁君体制下,个体权利仍旧付诸阙如,只有当政治权利和经济自由相辅相成之时,贫穷才会隐退。这其中的逻辑应不难理解。因为“专制者再怎么仁慈,不受约束的权力总有一天会成为发展的敌人。”

顺着这一逻辑路径走去,作者便自然对国民生产总值(GDP)痛加批驳:“如果说有一个数字能让成千上万人的权利被心甘情愿地牺牲掉,那就是国民生产总值。”他认为GDP评估失误的原因有两个,一为数据缺失,二为每个国家每一年增长率的资料来源和数据均会不同。所以“当我们赞赏或指责决策者,是认为国民经济增长的数据很精确,但这样的精确并不存在,甚至有时候基于其上的数据也不存在。”故而,“以牺牲个体权利来保证国民经济飞速增长的做法并无迹象表明会使个体获益。”

他在书中坦言不赞成18世纪法国重农学派的头面人物魁奈,他认为魁奈所推崇的“仁君”颇像自由市场专制者,如智利的皮诺切特,“这位独裁者对‘白板说’的热情和‘立马实现完美政府’的观点其实就是我们如今所说的休克疗法”。很显然,休克疗法虽然有着一锅端的全盘自由的激进姿态,本身却未考虑到贫穷的前因后果,更是未去好好斟酌穷人的切身感受和真实需求。

Easterly教授所赞成的是:“最好的方法就是加入‘解决问题协会’,竭尽全力去解决彼此的问题,没有主席,不开会,不收会员费,也不设会员限制。但这样就是能解决问题。”他曾用过一个形象的比喻,即“吱嘎车轮上点油”(squeaky wheel gets the grease)体制,车子走得慢了,上点油,就能走得快。这其实是一种温和的改良主义观点,但前提是个体应拥有充分的政治权利和经济自由,也就是说,谁都能自主地去哭,去吱嘎地响,去畅通无阻地表达自己的感受,只有如此方能使车子顺畅地跑起来。

而专家的暴政就在于不让你拥有上油的权利,还怀着私心,偏要说我要给你造辆新车,结果把旧车砸了,新车却因不适合路面状态,没走几下就散了架,而你却只能拖儿携女地坎坷前行,继续走向贫穷。

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2