国际减贫理论与前沿问题2010

第一部分

贫困理论和贫困测量

贫困和福利的多维测量

(Sabina Alkire&Moizza Binat Sarwar,牛津大学国际发展系)

一、 引言

本文研究目前发展中国家和发达国家的政府及国际机构广泛关注并逐步采用的贫困和福利多维测量方法,指出了多维测量贫困仍待解决的关键问题,并描述了不同政策环境下的测量方法。

在过去的几年里,随着减贫成为全球共同的任务,在不同经济发展水平的国家出现了使用主流的多维测量贫困和福利的方法的高潮。不仅在学术文献中出现这种趋势,在政策领域,关注多维贫困测量的案例也层出不穷,尤以萨科奇委员会下辖的生活质量小组——经济业绩和社会进步测量委员会(CMEPSP)为代表。经合组织的社会项目测量受到了前所未有的关注,关注项目测量的利益相关者包括国际机构、智囊团、学术团体、政府和非政府组织,这种关注证明含义更加广泛的人类进步比单纯的经济增长更具吸引力。在国际机构中,世界银行自1997年以来就已将贫困视为多元现象,联合国发展计划署已开始磋商2010年报告反思人类的发展,将以多维测量方法补充人类发展指数(HDI)。

发展多维框架的推力来自于各个方面,这赋予它一种独特的力量和稳定性。Sen、Fogel和其他重要的社会科学家已经对广泛的需求给出了一个规范性的解释,然而Inglehart、Kahnemann、Layard和其他科学家已经证明了基于收入的发展缺乏满意度。同时,实证研究已经把基于收入的测量方法应用范围和限制进行了分类,也指出人类行为偏好基本假设方面的缺陷。实际上,相关数据来源有了很大扩展,计算机设备的改进为更好地进行多维分析提供了条件。就政策空间而言,2000年发起的千年发展目标关注到的人类苦难和成就的8个方面已成为许多国家正在进行运动的基础。2009年9月15日以后,国家和国际领域关注贫困和福利多维测量方法将增多,因为经济衰退期或许提供一个关注福利测量的政治刺激。

不管各种行为出于何种动机,在国家和国际层面上,在实施贫困和福利多维测量方法时,任何行为都将面临下列相似的问题和困难:选择分析单位;选择分析顺序;选择维度;选择维度的变量/指标;选择指标的终止点;选择指标的权重;若每个维度多于一个指标,则聚类;选择跨维度权重;选择方法;集合方法-跨维度,并尽可能在统一维度内;不平等或分配权重的合并。

传统贫困或生活质量的测量方法通常是基于家庭净货币收入或者家庭消费。对贫困而言,如果他们的收入低于贫困线,传统的方法将定义这个人为贫困。贫困线可以是主观的、客观的、或者混合的。一个国家贫困线确定方法通常有:食物、消费篮,或平均数的百分比,或总收入分配的中位数。除了收入以外,其他对贫困的货币测量方法包括消费支出和储蓄。也就是说,传统的测量方法根据人们的总收入或总消费考虑个人或国家的生活质量。

多维度的方法是从传统的单维度方法中脱离出来,这种方法反对一维测量。使用单一指标的困难包括人们对收人多大程度上转变成效用的争论:收入转换成效用时人和环境的异质性,公共部门的作用和贡献,政治的局限性和市场不完善等问题。自20世纪60年代以来,学者们重点关注这些问题,他们认为应把社会福利的范围扩展到经济之外。

20世纪60年代,欧洲出现了发展社会指标的运动,从衡量收入的平均值转为衡量经济活动的结果。阿特金森等人(2002)把欧洲成员国最常用的社会指标按照金融、教育、就业、卫生、社会参与和住房等7个维度进行分类。欧盟委员会的工作加强了向社会指标发展的趋势。在全球范围内,一些国际组织为社会指标的发展作出了贡献。在发展中国家关于方法和结果的辩论中,阿玛蒂亚森(1992,1996,1999)的能力方法论占据了主导地位。森提出,人类的福祉应该通过直接观察人的能力,人们能做什么和做成什么进行衡量,这些构成发展的结果。这种人们内在价值被定义为自由。因此,他们不能被外部的力量强加。能力方法是一种多维度的测量贫困和社会福利的方法,该方法不仅描述经济和社会部门引起的贫困和生活社会变化,而且全面描绘了人们自由价值享有和缺乏的状况。虽然森的能力方法关注发展的结果,但是人们也非常关心识别方法的效率问题。森(1999)已确定五个有关自由衡量的工具,都与经济发展成就紧密相关:政治自由,经济设施,社会机会,透明性和安全性。能力方法在关注人类发展结果方面极具吸引力,并且是开放和灵活的,包括社会福利方面测量维度,如何选择,每个维度相对权重,识别贫困的最终截断点。国家,非政府组织,企业和其他机构被鼓励制定多方面的措施,以适应其特定的目的和能力。通过研究不同国家发展的多维测量方法的案例,本文将探讨取得一致性的重要问题,以及仍待解决的多维测量的关键问题。

二、 贫困多维测量的发展简史

本节将评述过去实施的多维方法的类型,并指出实践中主要面临的挑战。

本节讨论的方法多是在20世纪七八十年代发展起来并被广泛采用的方法。主要讨论以下5个指标:

1. 物质生活质量指数。物质生活质量指数用来测量一个国家的生活质量,该指标通过三个统计数字的均值合成而得(基本识字率、婴儿死亡率、预期寿命),这些统计数字在0~100的范围内加权而得。

2. 人类发展指数。人类发展指数用于对国家排名。该指数作为三个领域[平均寿命(健康)、识字率和教育水平(教育)、人均国内生产总值(收入)]的加权组合来测量生活质量。

3. 基本需求方式(BNA)。基本需求方式扩大了衡量贫困的需求,但是这种方法没有说明如何选择及如何赋权。

4. 农村综合发展(IRD)。这种方法关注中小规模农户,目的是通过实施一整套的干预措施使他们超越生存农业。

5. 综合发展项目/计划。综合发展项目主要是一个基于区域的方法,该方法被实施到分散决策——为了减少贫困按照当地水平制定决策和支出。

物质生活质量指数

物质生活质量指数是由Morris在1979年提出的,包括预期寿命、婴儿死亡率和识字率。这种方法把复合指数的指标赋予同等权重,它假设定义中的指标在是同等重要的。

物质生活指数在概念和方法上受到了批评,有人认为,人们的福利是由不同的部分组成,它们不能在道义上和逻辑上互换,所以,不能用单一指标衡量。物质生活指数也因为它的有限测量维度而受批评,它过分强调健康对人类发展的重要性。这个指标使用的巨大障碍是获取非收入所得的数据,尤其是在全球范围内比较。

人类发展指数(HDI)

最有名的贫困多维测量是联合国计划开发署(UNDP)的人类发展指数,1990年,UNDP在发布第一个人类发展报告时介绍了HDI,HDI提供了从社会福利到经济指标国家层面的数据,指标由三个维度组成:寿命、知识和生活水平。指标也是等权重,HDI被认为是能力和贫困基本需求的早期代表。因参与式发展强调地方人员参与项目的整个过程,也为经济和社会的发展提供资金,这种简略多层面的举措必然是不完整的。

多维方法的发展历史出现了很多社区发展和参与方式的重要概念:可持续的生计来源、性别平等、女权、小额信贷、社会保护和安全网等,表明经历了多种发展方式,测量方法已经有意识地聚集到多维测量。

三、 案例研究

本部分介绍了7个国家案例,这些国家为了更好地实现发展目标,在近期采用了贫困和福利的多维测量方法。本节将介绍不同国家所采取的对贫困和福利的多维测量方法,在关键领域已经达成一致的问题,在设计和执行多维贫困测量方法时的普遍矛盾,以及在测量中还没有解决的重要问题。

案例的选择有两个标准,即(1)选择经济发展水平差距较大的国家,从而能全面地反映多维测量方法在不同经济实力的国家的设计、实施和执行情况;(2)多维测量方法处于不同发展和利用阶段的国家,以展现过去或现在不同利益相关者如何推进贫困的多维测量。

每个案例研究的结构如下:首先,对多维贫困衡量的历史进行简单介绍,重点是强调各个国家政府职能部门的指示和行动。然后,对已经开始实施的多维测量的细节进行讨论,当前刚开始制定测量方法的案例则不予讨论。测量维度和指标的细节,实施方法和结果的运用,在第四部分详细讨论。

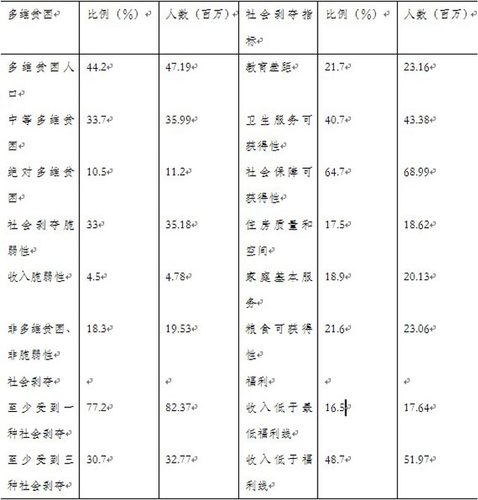

墨西哥

2000年,墨西哥国会通过了一项法律,该法律要求所有由联邦执行部管理的项目都需要年度评估,从而保证公共项目的负责性。2001年,规划和社会评价部被任命执行这一目标。同年,规划和社会评价部成立了“贫困测量技术委员会”,这一专家委员会负责制定该国官方的贫困测量方法。根据他们的方法,2002年规划和社会评价部第一次公布了对2000年贫困的官方测量,该测量方法建立在三个贫困概念上:食物贫困、能力贫困和财产贫困,使用非等量化收入,把家庭作为调查单位,把支出作为主要数据来源。

以此方法为基础,2002、2004、2005、2006年的改进方法也被公布。2006年,墨西哥政府颁布了《社会发展总法》,主要目的是建立一个国家社会发展系统来设计、监督和监测社会政策和项目。2006年,社会政策评估全国理事会成立,理事会有两个主要任务:(1)评估社会政策和项目;(2)衡量全国、州、市的多维贫困状况。根据第36条条令,社会评价规划部有权利和义务制定一个标准从多角度定义、识别和衡量贫困。在联邦和州一级,贫困测量至少两年评价一次,在市一级至少5年评价一次。

新的法律层面多维贫困衡量必须包括收入贫困,以及其他七个方面,其中一些是社会权利:健康,食品安全,教育,住房,服务,社会安全和社会凝聚力。2007年和2008年,墨西哥政府委托了国内和国际的专家对多维贫困测量方法进行了改进。

菲律宾

20世纪90年代,菲律宾政府把消除贫困作为社会改革议程的一部分,采取步骤监测和追踪贫困。因为搜集资料的困难和财政资金的限制,于是诞生了基于社区的系统,该项目收集了最小单位的14个核心地方贫困指标。执行社区监测系统的费用全部由地方政府资助,2005年,其他的利益相关者也开始对社区监测系统作出一些贡献,当地人民自己收集和处理数据。社区系统以地方政府工作人员作为监督者,可灵活纳入地方治理的具体指标。贫困测量的核心指标有以下8个维度:健康、营养、住房、水和卫生、基础教育、收入、就业、和平与秩序。地方政府机构可以增加其他指标或使用代理指标,以监测地区的具体问题。核心指标主要如下:

(1)O~5岁儿童死亡率。

(2)孕妇死亡率。

(3)0~5岁儿童营养不良率。

(4)住在临时房的家庭比率。

(5)居住寮屋的居民比率。

(6)没有安全饮水的家庭所占比率。

(7)没有卫生厕所的家庭比率。

(8) 6~12岁儿童小学失学率。

(9) 13~16岁少年中学失学率。

(10)收入低于贫困线的家庭比率。

(11)收入低于生存线的家庭比率。

(12)粮食短缺的家庭比率。

(13)失业人口比率。

(14)犯罪受害者的人口比率。

印度

印度有两个贫困测量的相关活动:一是识别贫困家庭,为了瞄准政府服务;另一个和2008年8月新宣布的“多维贫困指标”相关。自1992年以来,—个识别贫困线以下家庭的活动每5年进行一次,由州政府和地区管理者负责,目的是识别和瞄准在各部委各种项目下的贫困家庭。1977年,印度计划委员会已经制定了全国范围的人均消费贫困线,农村人均消费2400千卡的热量,达不到这个消费的人称为贫困人口。1992年,开始收集全印度的收入数据来制定收入贫困线,这个贫困线对于农村太高了。更重要的是,1997年使用了支出和多重标准的贫困线代替了单一的收入贫困线,批评家认为这种方法太严格了。而且,贫困线标准在全国不统一,各州之间很难比较。最终,在5年之内都没有任何可行措施将新的家庭添加到贫困线下的名单中。

第十届贫困线调查组为了改进识别贫困的方法,组建了由行政人员、学者、各邦代表组成的专家小组。专家小组提出了若干建议改善贫困线,并指导制定了第十个五年计划。最终,印度在2002年以多维贫困识别方法取代了收入贫困测量方法。

识别印度农村贫困家庭,主要调查13个方面的贫困信息:

Ql:你有多少土地?

Q2:你的住房结构?

Q3:你有多少衣服?

Q4:你每天吃多少食物?

Q5:去浴室的便利性

Q6:自产的消费品

Q7:家庭成员最高教育水平

Q8:在家庭中的劳动地位

Q9:生活状况

Ql0:家庭中小孩的状况(上学或工作)

Q11:你借了什么类型的贷款?

Q12:家庭迁移

Q13:你想从政府得到什么帮助?

这些问题有5类答案,13个问题同等重要,得分0~4,最大得52分,通过总分来确定家庭是否贫困,贫困家庭能得到一个“贫困家庭”卡,政府给予他们一些免费服务。

这次调查数据的真实性受到怀疑。2008年8月,在印度第二次多维贫困测量的倡议下,计划委员会主席Ahlewalia宣布将对普查数据进行补充,建立一个贫困线补充参照指标。

不丹

1972年,不丹宣布打算衡量国民幸福总值,而不是国民生产总值。国民幸福的概念基于四大方面:(1)促进公平和可持续的社会经济发展;(2)保护和提升文化价值;(3)保护自然环境;(4)促进善政。2008年,全国范围的国民幸福总值的数据调查工作开始。

国民幸福总值的指标由不丹研究中心和牛津贫困与人类发展倡议合作设计,2008年11月26日公布。构造的国民幸福总值包括72个指标,9个方面的内容。每个指标都设置一个“有效”线,和贫困线类似,能区分哪些人已经得到了幸福,哪些人没有。

国民幸福总值指标是对12个地区560个受访者调查的基础上设计的,不能全面反映全国水平。在今后几年中,该指标可能要提高国民幸福总值指数在某些领域的准确性,但9个方面将保持不变。

玻利维亚

玻利维亚政府宣布他们的目的是提高人们“过上幸福生活”的能力。在过去,玻利维亚用收入,以及多方面的方法衡量基本需求。

衡量基本需求有以下四个阶段:

1. 评估家庭的基本需求:住房,基本服务,教育水平和健康服务。

2. 制定基本需要时把每一个变量标准降到最低。

3. 每个级别都有一个评估值,根据其距离平均值和缺口指数计算每个变量。

4. 用简单的权重计算四个标准的总得分,从而得出整体基本需求指数。

“过上幸福生活”用于贫困测量的目的不同于人类发展指数,它包括了遭受贫困人口的世界观。玻利维亚政府正在研究调查问题,并借此制定一些与过上幸福生活有关的政策。这项工作的基础在于玻利维亚的贫困数据以及牛津贫困和人类发展行动补充指标,这些都将汇总到福斯特多维贫困衡量中。多维衡量指标弥补了遗漏指标,还将有助于引出贫困地区用货币无法衡量的价值信息。

英国和南非

英国和南非的案例在贫困模式方面具有相似性,该模式如下:

贫困具有多重性,体现为多种剥夺的模式,不同剥夺维度具有不同的可识为缺乏数据,HDI对人类福利的概念定义过窄。有人批评这个指标没有关注政治和文明、不平等、权利等,还有数据获得和国家比较方面的缺陷。

相关的多维测量是人类贫困指标,该指标包括三个维度:寿命、知识、体面的生活。利用综合数据,生活水平的指标是把不能使用安全饮用水的人口比例,卫生服务,以及中度或重度体重不足的5岁以下儿童加总,然后再除以指标数。

基本需求方式(BNA)

基本需求方式产生于20世纪70年代的大背景下,货币增长——经济和收入伴随着涓流效应带来了人类福利的提升。基本需求方式促进了瞄准人类基本需求的政策出台。在基础层次,基本需求方式包括最小物质需求满意度,如食物消费、住房、公共交通、健康、教育等。对基本需求方式的批评主要是概念性的:

·基本需求难以量化,改进收入不平等和减少储蓄在贸易上都是无效的。

·BNA把人类本性、全球变化、发展的线性模式都纳入了基本假设。

·一些BNA过于关注资源和输入,忽略了人类获取资源的能力。

·不能清晰地看出基本需求方式如何包括参与和自由。

农村综合发展

农村综合发展指标由于在20世纪七八十年代捐赠者的增多在70年代开始流行。农村综合指标包括社会、经济和环境,强调地方参与和社区所有,经济增长不必直接受益穷人,它和发展的目标有不同之处,但也有关联。

农村综合发展有一些成功案例,但是规模是其成功的障碍。世界各地农村综合发展的主要不足之处有以下几点(美国国际发展署,2005):

·农村综合发展往往变成供给驱动型。

·农村发展项目为了提高效率,绕开政府机构,忽视了项目的可持续性。

·很少有互动、评估、训练和资本管理机构,一旦经营出现分歧,项目就无法继续。

·项目允许州政府干预整个过程,但避开了最主要的土地分配问题,从而使家长式关系出现阻碍活动的可持续性。

整体推进项目和参与式发展

整体推进项目和参与式发展都是发展中国家以地域为基础的主要发展模式,整体推进项目是南非政府在后种族隔离时代关键的减贫工具,现在仍在使用。

别和测量的方法,多重贫困是基于把可识别的贫困和可测量贫困相分离。经历过贫困的人对于这个地区的整体,可能在某些特殊角度增加了贫困程度。衡量贫困的不同剥夺方面,才能理解贫困的多重性。

英国

在英国,测量社会和经济状况的地域差异起源于20世纪80年代欧盟的“社会排斥”概念。2000年,英国逐步制定了多重贫困指标,作为反对社会排斥成果的一部分,一些资金资助计划开始瞄准英格兰最贫困的地方。2000年,美国政府制定了贫困指标,在2004年和2007年分别进行了改进。目前,2007年贫困指标在小部分地区作为政府官方的多重贫困测量指标。使用普查数据和政府的数据去考察地区间贫困差异,从而提供有针对性和有效的政府服务。该综合指标的指数包括经济、社会、住房问题。2007年的多重贫困指标是建立在小范围内的低产出地区。还有两个补充指标,影响儿童的收入剥夺和影响老人的收入剥夺,这些都是收入剥夺域的子集。

多重剥夺的模式是对2007年多重贫困模式的改进,多重贫困指标有7类37个不同的指标组成。不同区域加权后作为2007年的贫困指标,每个地区的指标都是既定的技术标准,这些指标是:为特定地区特定目的专门设置;衡量贫困的主要特征;最新的;定期更新;满意度稳健;在整个英格兰的任何一个小地方都可行。

南非

南非的国家统计局负责收集全国的官方统计数据。统计局的社会人口分析司负责分析全国和地方的贫困、社会趋势。南非统计局定期对住户进行调查,从2002年开始,每年进行一次,主要调查多维贫困的六个方面:教育、健康、工作或失业、由家庭承担的非酬劳旅行、住房和服务的可得性。南非的宪法要求财政资金要根据各省贫困状况公平地分配。

从2000年开始,南非统计局开始和国际组织共同进行贫困统计。2000年,南非统计局有两个识别指标:住房结构指标和居住环境指标。然而,他们没有具体阐明任何一个多重贫困模型,也没有给予服务可得性更大的权重。另外,因为调查的是国家层面的数据,对小地方缺乏针对性。

不过,最近南非统计局联合南非社会政策分析中心和人类科学研究理事会对各省设计了指标,每个地区的相对贫困状况通过得分计算出来。省级多重贫困指标体系是建立在可分割的贫困测量基础上的,允许不同层面的贫困单独地测量,然后加总。贫困识别从5个方面:收入和物质上的贫困、就业贫困、健康贫困、教育和生活贫困、环境贫困。

当前阶段,每个省级贫困指标提供了省级贫困的相对水平,但不能实现省间的相互比较。

四、 共同主题

从案例研究中可以看出非货币的综合测量法正在兴起。本节将讨论为什么不同的国家需要多维贫困测量,多维测量方法运用的结果是:

1. 动机。在案例研究国家选择多维贫困测量最普通的动机是什么?考察选择方法的选择是政治的选择,政策资助的结果,还是过去研究和经验的结果。

2. 选择维度和指标。案例选择的维度和指标是由每个国家选择的,讨论有技术含量的实践或者是“价值判断”的实践结果。

3. 支持和协调。选择的案例都是高度国际化的,分析国家资源在支持多维测量上的作用。

4. 随时间的变化。考察一些国家如何参与到多维贫困测量中,以及怎样处理相似的问题。

5. 基准的设定。国家识别贫困的不同方法。

6. 总体指标。构建一个综合指数考察不同的衡量指标的优缺点。

7. 使用过程和结果。此部分考察不同的衡量方法在不同的条件下如何被应用的,怎样收集结果,怎样把结果应用到政策中。

8. 公共讨论。研究在发展多维测量过程中,公众参与、公开辩论的程度,以及他们在不同条件发挥作用的程度。

动机

采用多维测量的动机需要从法律和政治方面进行讨论,南非和玻利维亚是为了减少不平等现象,英国和印度是解决社会排斥问题。在英国和印度的案例中,还有一个目的就是增加政策干预的贫困家庭数量。在四个国家中,开展多维贫困衡量的重要性在于,通过准确识别贫困水平,从而把资源有效地转移到最贫困地区和最贫困人口。

菲律宾和墨西哥需要公开监测和评估政策的影响,菲律宾社区监测系统在上世纪90年代发展起来,给政策制定者和项目执行者提供目标和信息。跟踪和监测是墨西哥多维贫困监测的目标,2006年,墨西哥政府颁布了《社会发展总法》,其主要目的之一就是创造一个国家社会发展系统来设计、监测和评估社会政策和项目,该法条款规定,政府有义务制定衡量贫困的指导方针和标准,从而定义、识别和衡量联邦、州和地方的贫困程度。

在不丹,国民幸福总值的出现拒绝了货币价值对社会福利的衡量,并且把人们的价值观传到了政策优先权。如玻利维亚也或多或少选择了多维测量,因为能够更好地捕捉多样化的内在兴趣。

指标选择

指标的选择都是以过去的经验为基础,在某些案例中也有新的调查。菲律宾是一个例外,因为它大量采用村庄社区设计、调查和分析的贫困数据。墨西哥和波利维亚,多维贫困测量处于发展阶段,现在它能够解释社区参与缺乏的问题。其他三个国家对非传统的测量感兴趣。

在墨西哥、印度、英国和南非,由学术专家、有过调查经验的专家和政府调查人员来选择指标。在墨西哥,物质需求非常少,对热量和其他物质的需求量就是从早期的研究中获得的,然后用Ravallion的食物篮法选择食物篮的商品。在印度,专家收集贫困线以下的家庭数据,然后请教政府人员、中央政府的同级部委,再给出他们的意见。

在英国,贫困的衡量是采用学术回顾,协商确定的,每个地区指标采用各种技术指标组成,包括集合和模型,并通过标准的技术选择,他们应该是:为了特定目标在特定地域;衡量贫困的主要特征是最新的;可定期更新;在整个英格兰的任何一个小地方都可行。

在南非,利用现有数据,有关贫困和生活质量的研究,选择5令主要的贫困测量指标。

不丹的贫困指标选择是由四个主要方面组成:(1)促进公平和可持续的社会经济发展;(2)保护和提升文化价值;(3)保护自然环境;(4)促进善政。选择9个维度,相同权重的指标。

玻利维亚的衡量单位和指标正在进行调查工作。这两个指标和措施将在接下来的数月中被丰富。

在菲律宾,社区贫困监测系统成功地运用于测量地方贫困,这是一个由13个核心指标组成的数据收集系统。社区监测系统在设计、收集、监测和执行都是由菲律宾的一群前沿研究者负责。这个系统还通过与地方政府、社区代表、其他利益相关者不断磋商改进。

在数据收集阶段,数据是由经过训练的社区成员、地方政府官员收集和分析的,主要的目的是减少贫困,还有一些其他的附加好处,如增加性别平等、对危机早期预警。因为从一开始就知道调查的目的,社区成员在数据调查、分析方面都起到了重要作用。每个住户的信息收集后,在村级汇总,然后返回数据以供调查和讨论,这为积极参与贫困分析提供了适当的干预措施。社区贫困监测系统现在进行第二阶段,这一阶段,加强对暴力、赋权及其他方面的考核。

支持与合作

由国际机构参与构建和实施的多维贫困测量案例特点多种多样,但几乎包含所有情况。在菲律宾,国家、地方政府、捐赠者、非政府组织都参与到这场规模宏大的社区贫困监测系统中。在不丹,城市研究中心是固定的组织,但政府管辖的城市服务机构掌握国民幸福总值的衡量。随着政策和项目的发展,政策和国民幸福总值会结合得更紧密,社区贫困监测与牛津贫困和人类发展倡议机构联合研究衡量指标。玻利维亚有一个固定的城市服务机构,负责搜集贫困数据和衡量人民幸福状况,这样可保证多维贫困的可持续性,不会随政府变更而改变。在南非,由于政府、学术研究机构的参与,省级多维贫困指标的建设已经成为一个国际成果。在印度,贫困家庭仅仅是各州制定的州贫困概念,新的多维贫困指标由计划委员下属小组正在制定。在菲律宾,加拿大国际发展研究中心资助的社区贫困监测系统正在试验阶段,然而,因为项目的基本目标是建立地方所有权,研发中心仅限于社区贫困监测系统的进一步试验、提供技术指导、建设可持续的能力,省、市、村级政府为本地的社区监测系统执行提供资金。

从上述案例可以看出,有三种类型的国际社区在多维贫困测量方法具有可支持性和可持续性:

1. 州联合研究机构型,研究机构拥有的技术和学术专家对贫困指标建设根据实际情况提供建议。

2. 仿效国际发展研究中心的模式来资助当地的试点方案,在当地村庄选择最适合本地情况指标试验社区贫困监测系统,然后用试验识别社区贫困系统的出现的问题以及克服困难。

3. 在国际论坛上传播有关多维贫困的成功、使用、不同设计方案的局限和失败经验、实施和具体运用方法等。

最新变化及趋势

2001年,墨西哥贫困测量技术委员会把FGT贫困指标制度化,调查家庭支出。社会政策评估委员会现在已经代替社区,正在改进FGT指标,开发多维贫困测量方法。印度已经改进了1977年制定的农村居民2 400千卡热量这一贫困线,2002年,建立了以13个核心维度的家庭贫困线,那些贫困指标在2008-2009正在修改。

英国2007年和2004年的主要方法的指标保持相似性,只及时修改一些有变化的指标,某些领域已被新的指标替代,尤其在收入方面。同时,南非测量焦点从质量转到了规模,从测量地区贫困总体贫困,继省级多维贫困的研究后,现在正在开发多维贫困国家指标体系。

建立标准

英国和南非采用贫困排序的方法衡量贫困。在英国,按照2007多维贫困指标,低超级收入区排第一,排32 482位的是最富裕区。在南非,省级多维贫困指标提供了一个从最富到最穷的排序标准。

然而,墨西哥和印度建立了识别贫困的门槛值,在本文中提到,委员会使

FGT指标制度化,使用非等效收入,以家庭为收入单位,主要调查支出数据,定义三个相关的贫困线,这是墨西哥考察人类贫困问题的起点,从经济和社会权利角度考察多维贫困标准化问题。然而,印度贫困测量方法至今仍没有标准化,它仍在使用有明显缺陷的标准化的方法。

在菲律宾,社区监测系统复合指标包括14个核心指标,指标衡量家庭没有得到满足的需求,如健康、营养等。社区监测系统在资产、社会经济、民主和空间属性方面可用来衡量收入或者贫困。

如前所述,玻利维亚和不丹正在开发多维贫困,但是标准方面有特殊之处。

总体方法

在案例研究的国家中,都采用多种方法和技术合成一整套多维贫困测量方法。在墨西哥,不同的政府,平行地参与到贫困和剥夺的测量中,然而,在不同水平上的整体贫困测量方面仍有不同的方法,墨西哥现在正在开发一种新的方法,13个参数得分从0到4,总分最大值是52,贫困线通过这个总分制定。菲律宾社区监测系统包括14个核心指标,衡量未满足4项社区监测系统综合指数指标的住户数量,这4项综合指数指标是根据核心指标详细说明简化得出,能使目标瞄准更便利。

在英国,指标由七个不同纬度的贫困指标组成区域指标,区域指标组成了整体指标,指标权重设定建立在理论、学术研究和前期指标研究工作基础上。南非多重贫困指标得分是由权重组合而成的,通过指数变换,多重贫困指标得分越高的,贫困程度越严重。得分是通过简单比率计算得出的:人们在特定域的一个或者多个指标经历贫困的比例,单个指标没有设专门的权重。玻利维亚正在开发整体指标。

使用和结果

墨西哥、玻利维亚、不丹正在协同国际研究和资助机构开发多维指标。南非已经开发了省级水平的多维测量方法,称2001省级多维贫困指标。印度的贫困线以下人口调查是用来识别贫困户,用于选择那些能接受政府服务的家庭。

在菲律宾,社区监测系统收集核心指标的住户数据,这些数据通过住户调查或者小组讨论得出。这个系统是由省、村政府提供资金,社区搜集数据,个人处理和分析数据。通过每个家庭收集信息,然后在村汇总,最后汇总到上一级政府。经过处理后的数据再返回给社区确认和讨论,这个阶段允许地方政府对数据干预,这种干预也是资源分配。数据用于分析年度发展计划和社会经济概况,也用来识别减贫项目受益人。

在英国,2007英国贫困指标产生的排序用于决定分配给地方政府货币数量,工作邻里基金大约每年分配0.5亿英镑,也用于瞄准以面积社区为基础的地区干预,指标还用于主要政府和非政府的筹资方式。

公开辩论

公共辩论一般只限于在国家范围进行磋商,在学术领域很少有超越专家小组的。在英国,指标是由地方和中央政府、志愿者组织广泛讨论的结果,技术工作是由学术小组承担的。一旦贫困指标投入使用,政府就把它用于瞄准资助计划识别地区。

在南非,讨论仅限于研究中心的人员和利益相关者。在印度,专家委员会推选了13个核心指标,这13个指标用于改进识别贫困家庭的方法,为第十个五年计划服务。专家委员会也咨询州政府,主管部门和中央政府的同级部委也给出他们的看法。2006年9月完成了调查,同时,提出的意见被采纳,贫困线以下的家庭可以免费享受社会服务。州政府可以自由地通过本州的任何项目提出的贫困标准。

在不丹,试验调查试着为了穷人把公众的意见加到指标中。而在玻利维亚,“过得很好”的概念是由政府和国家发展计划部解释和介绍,由于玻利维亚仍处于调查阶段,不可能说公众讨论已经参与到计划设计和执行中。菲律宾地方调查员也是数据收集者,系统灵活地把敏感指标纳入,菲律宾成功地把反贫困计划下放,这是典型的在地方构建和交付反贫计划。

五、 结 论

本文通过对不同国家案例的调查,了解了多维贫困测量问题正在不同的经济环境下进行着。当前的多维贫困测量方法不同于以前的贫困测量方法,当前方法更强调不同国家的贫困环境。在上述讨论的案例中,政府试图使用不同的方法设计和收集数据,从而把更广阔意义的贫困和福利测量纳入。尽管大多数国家都还处于设计和实验初期阶段。菲律宾的情况表明,这种方法和政策联系非常紧密,可以反馈给当地政府,积极干预。英国也宣称其有效的政策瞄准是多维测量的结果。此外,菲律宾和玻利维亚的案例突出了不同国际利益相关者的作用。案例研究中讨论了贫困测量的各种发展层次,在多元经济环境下,正朝着多维贫困测量的方向迈进,国际社会对支持多维方法测量贫困和福利起了重要作用。

贫困数据缺失维度导论

(Sabina Alkire,牛津大学贫困与人类发展行动中心)

本文旨在考察贫困数据的“缺失维度”——那些对穷人很重要但我们不掌握具体情况或者没有数据的维度。阿玛蒂亚·森将发展界定为拓展人们珍视或有理由珍视的各种自由的过程。尽管衡量人类发展的指标有人们最熟知的收入、寿命和教育等指标,但许多人认为人类的价值及与之对应的多维度的贫困并不仅局限于这些领域。为了拓展这些领域的研究,我们有时需要利用个体以及家庭层面的数据来对多维贫困做实证研究。多维贫困国际分析的一个致命障碍是我们很少能获得国家或个体层面高质量的核心领域的指标,这些领域不仅对穷人很重要,而且还具有潜在的重要的工具性价值。

一、 引言

人类发展是扩展人们珍视或有理由珍视的自由的过程。然而,创建推动人类繁荣进步的各种机制需要有与珍贵的自由有关的各类信息,它可被用来监测自由的拓展以及进行实践研究,如那些涉及各种自由相互性或实施各类干预措施的次序的问题。

对人类发展最广为人知的衡量指标是人类发展指数(HDI),该指数包含了收入、寿命和教育三个维度。然而,人们同样也认为,人类发展的范畴超越了这三个领域。多维贫困研究确定了许多与贫困相关的维度和衡量指标。本文将提出这样的认识:缺乏一些关键领域高质量的可进行国际比较的个体/家庭数据将会成为人类发展及多维贫困研究的瓶颈制约因素。特别是,在标准调查工具中加入一些关于就业质量、赋权、安全、体面出门能力以及心理和主观福利的简单的数据模块可能会很有用。

这些问题曾在2007年5月29-30日于牛津大学和2007年11月3-4日于北京大学经济与人类发展研究中心举办的牛津贫困和人类发展行动启动研讨会上进行过讨论。在牛津题为“贫困数据缺失维度”的研讨会上,与会者对一个更为宽泛的研究行动计划的第一部分工作进行了讨论,该研究计划寻求构造一个基于能力理论及其相关问题之上的多维减贫框架。

该研讨会主要讨论了三个问题:

(1)我们需要什么样的数据来衡量能力理论提出的内容更为丰富的多维贫困与剥夺?

(2)何种反映缺失维度的指标与问卷问题能显示那些需要进行跨国比较的研究性与政策性问题?

(3)下一步我们应该如何进行初步的数据收集与分析?

为了方便讨论,我们确定了五个数据不够充分的领域:

就业,尤其是非正规就业,其核心是就业质量(Lugo,2007)。

赋权,或主体性:一个人实现其所追求或有理由追求的目标的能力(Ibrahim和Alkire,2007)。

安全,主要关注财产和人身不受侵犯(Diprose,2007)。

体面出门的能力,强调尊严、尊重以及免受侮辱的重要性(Zavaleta,2007)。

心理和主观福利,强调价值及其决定因素和满意感(Samman, 2007)。

前四个领域是贫困的维度。我们并未严格地将心理和主观福利视作贫困的维度,因为关于人们缺乏这一维度在多大程度上被视为贫困及其与政策的相关性还存在疑问。但同时,心理和主观福利的确似乎又是未来研究中值得关注的一个重要方面,因而也成为一个数据缺失的维度。参会者认为这五个领域是人们解决相关问题的合适的考察对象。会议集中讨论了什么指标和问卷问题能最好地衡量这几个维度以及在探索规范数据收集附加价值及其合适时机需要做什么样的研究。

本文将展示考察数据缺失问题以及拓展调查问卷问题范围的逻辑依据,这些调查问卷问题将被列入可进行国际比较的国别性家庭与个人调查当中,在发展中国家这样做的需求特别强烈,因为这些国家贫困且数据更少。其后,我们会说明选择上文提到的五个维度的理由,也会介绍关于这些维度的五篇文章,这些文章中的每一篇都给出了相应的调查问题和指标,同时也会确定可使用这些数据进行分析的研究与政策议题。

二、 缺失的数据

如果我们把发展理解成人们珍视或有理有珍视的自由的扩展过程(Sen,1990),那么衡量这些自由的一个重要方面就是我们要用一种在时间和空间之间一致并可比的方式来对其进行衡量。比如人类发展指数考虑了教育、寿命以及收入因素,但大多数学者一直认为这不是一个完整的方法。森(2004)在一本书中写道:“比起国民生产总值,人类发展指数作为一种对发展的衡量是非常成功的。它没有仅仅关注经济财富(而这是GNP所显示的),而是以三个组成部分(即基础教育指数、预期寿命指数和收入指数)为基础。在衡量发展的过程方面,人类发展指数提供了更为宽广的实证研究视野。但是,它仍然是一个非常有限的发展指标。”

在最近一项关于这一问题的实证研究中,拉尼斯等人(Ranis等,2006)指出:人类发展指数与一系列重要生命维度之间的相关性很弱,这些重要维度包括:精神福利、赋权、政治自由、社会和社区关系、不平等、工作条件、休闲、政治、经济稳定以及环境。基于该项研究,他们得出以下结论:将人类发展的概念和测度扩展到一个更为宽泛的维度会显著改变人们测度和评估一国发展成就的方式,但目前这些拓展维度的数据要么不存在,要么很不完全,而且仅覆盖了少数样本国。

为什么提出一小组重要但不是标准的人类发展维度指标呢?我们可以找出许多理由。

首先,与以前任何一个年代相比,我们现在对这些数据的拥有量更大,在一些国家甚至达到了我们难以全部进行分析的程度。这些数据指标源于家庭调查、社区调查、普查以及人口与社会调查。对于非标准指标,我们已经具备了丰富的经验来选择技术上精确且又可在多种文化间进行比较的指标。

第二,许多人已经采取行动正在探索衡量这五个领域的能力与机能以及构建国家和地区衡量框架的途径。比如,“非正规就业中的妇女:全球化和组织化”项目已经开发出了包括非正规工作在内的就业衡量工具。艾尔索普(Alsop)、纳拉扬(Narayan)以及其他一些人在赋权指标的开发上取得了积极的进展。欧盟国家如德国、荷兰和英国以及经合组织有关机构和其他一些组织在构建能力理论框架方面也做出了一些努力。此外,致力于开发能力衡量方法的学者们也正在利用微观及原始数据来组织调查和开展研究。最后,社区监测系统也在整合并考察与能力及机能有关的缺失指标。本项旨在为国际数据收集确定人类发展衡量所缺失的关键指标的研究利用了上述行动的成果并尽可能地支持这些行动。

第三,这些维度可能是人类发展其他维度的重要触发器,忽视它们很可能会阻碍或减缓其他方面贫困的消除。因为这些维度中的每一个维度都会以一种复杂的方式与其他维度存在相互的因果关系。例如,人类发展指数排名最低的国家是一些正在经受或出现暴力冲突的国家。人们已经反复指出赋权是消除贫困的一个重要工具;消除针对特定等级、年龄、宗教、种族人群或者其他一些人群的社会排斥似乎已不可避免地构成了减贫的一项重要举措。

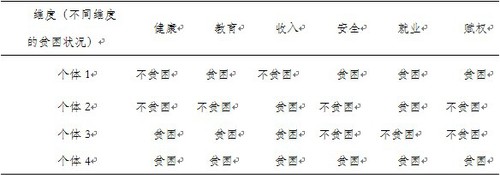

第四,正如我们在下文将要讨论的,这些缺失的维度可被证明具有重要的内在价值,因此选择它们进行分析很重要。此外,如果这些数据能够首先进行不同维度加总之后再进行不同个体加总的话,多维贫困测量能够更好地澄清一些特定问题,如极端贫困的瞄准与分布。对人类发展指数而言,其数据就可以对每一领域所有个体进行加总。如果所有的数据都可以从同一个调查或若干个在个体层面能匹配的调查中获得,这种方式就会显现出明显的优势。我们来看一个简单的范例,表1左边三列列出了4个个体一般可获得的数据(黑体),右边三列给出了只有在三个维度被放在调查中考察之后才能获得的数据。如果对每个贫困维度都有确定的贫困线或贫困段,我们就可以确定每个人在每个领域是否贫困。首先来看左侧三列,我们会发现个体1和个体2在三个维度中仅有—个维度贫困,如果每个维度被赋予相同的权重,那么他们的贫困程度是相同的:个体3和个体4在三个维度都贫困,所以他们贫困的程度相同,且他们比个体1和个体2更贫困。如果我们现在可以获得右侧三列的数据,这四个个体的贫困排名就会发生变化。如果每个维度被赋予相同的权重,个体4将是最贫困的人,其次为个体1。如果每个维度被赋予不同的权重,则每个个体的贫困状况将会因权重不同而不同。即使存在关联性,确定被研究个体与家庭贫困的性质与程度对政策目标的制定都是非常有意义的。因为调查的匹配一致性在伦理上和逻辑上都存在很大的困难,尤其在发展中国家更是如此,所以我们重点关注那些可以加入到现存调查中的新拓展维度的数据模块。

表1 不同贫困维度的个体数据

三、 数据来源

千年发展目标行动已明确提出并倡导收集国际数据,并发布了49个指标。这些数据极大地丰富了对人类发展的研究,值得赞扬。千年发展目标无疑充当了—个跳板,显著地推动并拓展了福利的一些关键维度的数据收集、整理以及发布,这些维度包括教育、健康、营养和性别等。但是,它仍然处在人类发展的一些特定基础性领域,可进行国际比较的个体与家庭数据依然缺乏。虽然千年发展目标指标很重要,但它并没有涵盖所有人类发展的基础性维度,也由于此,同样也没有涵盖人类安全和人权的基础性维度。2000年联合国大会通过的联合国千年宣言提出了千年发展目标,但它也同时承认人类生活的其他一些方面也很重要,如远离暴力。迪帕·纳拉扬(Deepa Narayan)等人题为《穷人的呼声》的研究发现:穷人同样珍视就业、安全、尊严、选择和行动的自由以及和平安宁。阿玛蒂亚·森反复提及自由和作为行动主体的人的重要性,这些问题经常在赋权的议题下被讨论。像《穷人的呼声》一样,他也讨论人们体面出门的能力,这也是一个当前关于社会排斥与包容的文献中经常出现的维度。关于那些以前缺乏数据但现在可以获得数据的重要维度,许多其他作者也进行了类似的考察。

数据方面的约束极大地影响了研究者从实证角度对人类发展进行研究的能力。因此,寻求开发缺失数据的努力可被看作一种投资,使我们在未来具有开展良好的多维贫困研究的能力。

在目前收集相关数据的各种工具中,四种著名的调查已经被有关国家应用到了收集和报告关于多维贫困与千年发展目标的数据及成果当中,它们分别是:世界银行生计标准和衡量调查(LSMS)、世界银行核心福利指标问卷(CWIQ)、美国国际发展署(USAID)人口和卫生调查(DHS)以及联合国儿童基金会(UNICEF)多重指标集束调查(MICS)。在上述这些调查中,我们所提到的维度严重缺乏,尽管一些国家采用了与之有关的一些问卷问题。

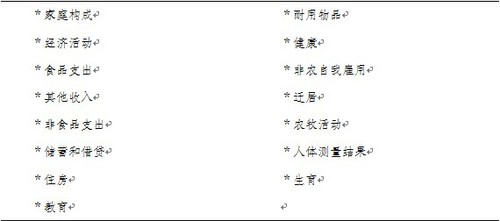

1980年,世界银行启动生计标准和衡量研究(LSMS)开发相关政策数据,展示失业、收入贫困以及低教育卫生水平等的决定因素。LSMS的目标是使有关国家能够改善数据的质量,强化统计研究机构的数据收集和分析,并使数据得以公开。LSMS家庭问卷包括以下单元(表2):

表2

我们提出的五个领域的任何一个都没有作为一个模块被包含在LSMS中,但是一些国家已经修正了LSMS,使其包括了非正规就业和主观福利等问题。

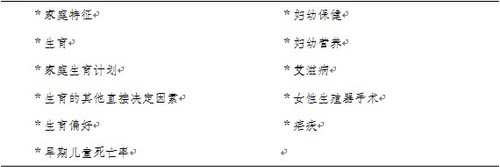

美国国际发展署(USAID)人口和卫生调查(DHS)是全国性的大型代表性人口调查,该调查提供了关于健康、营养和人口指标的信息,具体的变量包括(表3):

表3

我们提出的五个领域的任何一个也没有作为一个模块被包含在DHS中。但是一些国家的DHS已经添加了一些关于缺失维度的特殊问题,比如家庭决策或性暴力。

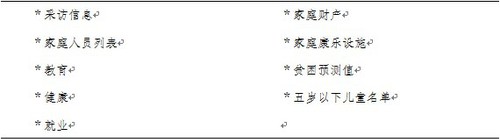

世界银行的核心福利指标问卷(CWIQ)调查被设计用来快速生成标准化的社会福利指标。CWIQ问卷一般由四页正反两面的纸构成,做完一份这样的问卷大约需要20分钟。其内容主要包括(表4):

表4

CWIQ包括了一些可以提供非正规就业基本信息的问题,但是它不能收集到完全的信息,也不能解决关于其他四个缺失维度的问题。

最后,MICS提供了195个国家和地区的经济社会问题数据,尤其是提供了关于儿童福利的数据。比如,MICS调查使联合国儿童基金会(UNICEF)能够对某些千年发展目标进行监测,这些目标与以下问题相关:儿童营养不良、免疫接种、婴儿、五岁以下儿童及孕产妇死亡率、安全饮用水及卫生可及性、孕妇艾滋病感染率、儿童入学和结业比例等。虽然一些国家也已经引入了相关特定问卷问题,但总的来说,MICS没有包含我们所提出的五个缺失维度。

除了以上这些调查工具外,每个研究者都还会考虑进行其他一些调查,比如地区动态调查、欧洲调查(欧洲社会调查、收入和生活条件调查)以及诸如犯罪和受害调查之类的特殊调查。在各类国家综合性多主题家庭调查中,我们所提出的维度通常也没有被包括在内。即使出现在调查中,这些维度也很难被发现且经常只有很少的信息。由于内嵌于家庭调查数据库中的搜索功能和标准的多主题调查搜索引擎还不允许对这五个领域中的任何一个进行搜索,相关研究又受到了进一步的限制。

四、 指标选择的根据

数据可以通过不同的收集方法在不同的层次上(比如调查、参与式测验、管理记录、人口普查)生成。本研讨会所有论文都集中关注了一种数据收集方法,即国际可比并具有国家代表性的个体与家庭调查(下面简称为家庭调查)。这些调查有许多优点,它主要强调:覆盖的广度和深度、对已收集数据(特别是与千年发展目标有关的数据)和新建议维度数据比较的可能性以及为政策分析直接提供数据的能力。家庭调查可以被用来生成各种各样的数据,包括定量数据和定性数据以及主观数据与客观数据。在这里,我们对使用这些调查收集所有类型的数据不做限制,因为他们包含了缺失的维度。虽然如此,这些方法仍然存在一些重要的局限性:从设计上,家庭调查忽略了其他层次的分析,比如包括像户内和社区因素以及制度、国家或全球因素等对人类福利至关重要的问题。虽然家庭调查处在这一特定研究领域的前沿地位,但很明显它们只提供了一个层面的信息。

下面提出的一些标准被本项目中所有有关人员采用来选择个体与家庭调查的合适指标。第一,该指标必须具有国际可比性。这一点非常重要,因为我们所提出的缺失维度的可比指标信息非常稀缺。第二,这些指标不仅要被用来测度我们所提出维度的工具性价值,而且还要被用来衡量其内在性价值。第三,我们要求所选择的指标要能反映每个维度随时间变化而发生的变化。第四,我们在选择某个指标时必须要考虑该指标以往被利用的状况,也就是说该指标以往被选用并且被认为能恰当实现研究目的的频次。感知性指标在以往的国别典型调查中并不被经常使用,但它在对可靠性和有效性的心理测试中得到了广泛应用。尽管如此,尤其在贫困国家的背景下,这些指标需要做进一步的考察。

五、 缺失的维度

在明确获取额外数据的需求和提出相应收集方法之后,我们选定了一些受穷人珍视以及具有政策相关性的特定维度。在这里,我们要阐述一下选择这五个维度的内在依据。这些维度被人们认为属于人权的范畴,在《穷人的呼声》系列研究中被加以界定,而且还被罗尔斯的政治理论以及许多哲学家、经济学家及其他研究人类安全的学者认为是非常重要的维度。

正如上文所提到的,这些维度包括:就业(重点关注就业的质量)、赋权、安全、体面出门的能力以及心理和主观福利。此外,在确定这些维度后,我们需要进一步找到代表这些维度核心要素的可操作的具体的指标与问卷问题。这个过程的最终结果是要为每个维度设计出一个包括5~8个指标的列表,并构成—个模块加入到用来培训调查员的标准调查表中。这些模块会依次出现在下面的论述中。每个维度将被依次讨论。

就业质量

就业并不是一个关于福利的新维度,但它在人类发展和减贫政策中有时会被忘记,或者至少没有被充分考虑。对世界上大多数家庭来说,就业是收入的主要来源。虽然人们对贫困的定义很多,但一般来说,一份体面而又报酬不菲的工作总是与不贫困有密切的联系。除此以外,就业还会给人带来自尊感和成就感:就业作为个体福利的一个基本因素,其重要性毋庸置疑。但是,现有的就业数据大多关注正规就业,而忽视了穷人的就业以及就业的潜在意义。卢戈(Lugo) (2007)从全球层面提出了五个就业指标来弥补这一不足。其中有四个指标与就业质量有关,包括非正规就业、自我雇佣收入、职业安全和健康以及就业不足与过度就业。最后一个指标与数量有关,它试图确定失意性失业的水平,即那些愿意工作但没有找工作的人。

主体性和赋权

主体性被定义为:“一个人在追求他/她认为重要的目的或价值过程中,可以自由地去做或实现的事情”(Sen,1985b:206),更简单地可定义为:“既可以行动又可以做出改变的人”(Sen,1999:19)。具有主体性的人的反面是那些被强制、压迫或消极被动的人。主体性及其扩展(赋权)由于对贫困社区具有工具性和内在性重要价值而被再次确定为一个变量。基于大量的实证研究,易卜拉辛和阿尔基尔(Ibrahim和Alkire)(2007)提出了一个衡量个体或集体主体性的简短的指标列表。简单地说,他们使用“决策(decision-mak-ing)”问题来确定控制感,即在家庭生活中谁在做决策以及受访者能否做决策。为了衡量人们感到自己被强制及或可以按照自己的意志去行动的程度,本文提出了心理自主性的衡量指标,这曾在不同文化之间以及最近在贫困社区进行过检测。其他问题考察了个体或社区层面个人感觉有能力做出改变的程度。

安全

在后冷战时代,人类安全的最大威胁之一不再是国家之间军事力量的冲突,而是各国内部个体、团体以及国家行为人所造成的侵犯(Hegre等,2001;Sen;2006;人类安全会议,2003)。这些侵犯抵消了在诸如教育、健康、就业、收入增长和基础设施供给方面所取得的发展成果。除此之外,这些侵犯还阻碍了人类安全生活的自由,使贫困陷阱在很多地方持续存在。但是,侵犯并不是人类互动过程中不可避免的现象。大多数不同种族、不同宗教信仰和贫困的人群能够和平共处。人们需要开发关于人身和财产侵犯的可靠且可比的数据来更好地认识和理解这些概念。迪普罗斯(Diprose)(2007)提出了一系列问卷问题来衡量由冲突和犯罪引起的侵犯,这两类侵犯在各类调查工具中并未组合在一起。迪普罗斯的这篇文章试图确定由犯罪和冲突这两类来源引超的人身和财产侵犯的发生率和频率以及现在和未来对安全威胁的感知。

可以体面出门的能力

羞耻(shame)和受辱(humiliation)对我们理解贫困有重要的意义,尽管关于这些维度的国际可比数据仍然缺失。基于相关领域已有的指标,扎维莱根(Zavaleta)(2007)提出了八个指标来衡量与羞耻和受辱有关的各种特定问题。衡量羞耻的指标选自研究因艾滋病而受辱的文献、关于歧视问题的文献以及心理学研究使用的工具。第一个指标与因为贫困而感到羞耻有关,或称为贫困的羞耻感。第二个指标是羞耻倾向,即受到特定负面事件影响时个体显现羞耻情绪的倾向(Tangney和Dearing,2002;2003)。羞耻倾向与贫困具有特别的相关性,因为它会影响社会关系、自尊以及可以无羞耻出门的能力,这些都是能力贫困的问题。外在受辱的问题核心是受到尊重、不公平对待、歧视以及个人背景阻碍其行动的感知;内在受辱的问题旨在衡量个体累积受辱的水平。

心理和主观福利

我们最后考虑的维度是心理和主观上的福利状态,具有明显的工具性和内在性价值。它们是我们所建议的其他维度的一个核心影响因素及最终结果。此外,它们为我们理解人类行为和价值提供了更加丰富的视野,尤其其作为非物质组成部分的重要性。对于心理福利,萨曼(Samman)(2007)提出了一种双向嵌入的方法,该方法主要基于:(1)问卷回答者根据自身独特的潜能来回答其对生命意义的感知;(2)问卷回答者实现理想的能力。为了开发这些概念,她利用了斯蒂格的生命意义问卷(Steger等,2006)以及德西和瑞安关于确定和追求目标的心理需要(这种心理需要反过来可以预示出最优机能)的衡量方法(Ryan和Deci,2000,2001)。这些需要是自主(autonomy)、胜任(competence)和相互关联性(relatedness)。对于主观福利的考察,她分别对生活满意度和幸福感进行了衡量。对满意度的衡量考虑了生活的整体以及其几个特定领域,这些特定领域被认为很重要,即物质福利(食物、收入、住房)、健康、工作、人身安全、与朋友和家庭的关系、教育、邻里关系、有效帮助别人的能力以及来自精神/宗教/思想信仰的福利。

六、 后续行动

牛津贫困和人类发展行动中心工作论文1到5提出了许多代表缺失维度的指标和问卷问题,在研讨会上这些指标和问卷问题得到了广泛的讨论并得以进—步改进。但是,这些文章仅代表整个进程的第一阶段,该进程将对这些指标和问卷问题进行考察和检验,研究它们的附加值和效用,并呼吁将它们纳入不同数据收集工具。所有与会人员的评论以及格莱斯·贝蒂亚科(Grace Bediako,联合国社会与住房统计处处长)、弗兰克斯·布吉尼翁(Francois Bourgmingnon,世行首席经济学家和高级副行长)和斯蒂芬·克拉森(Stephan Klasen)等人的讨论发言非常重要,通过对把我们所提出的模块加入现有数据收集工具以及未来对这些数据的研究提出有价值的建议促进了牛津贫困和人类发展行动中心未来行动方案的构建与完善。

最后,我们也要看到这种尝试的局限。最终的目标并不仅仅是衡量贫困,而是要构造一个新的研究与政策框架来帮助实现持久的减贫。家庭调查似乎是—种收集所需数据的最有效的方法,但它存在许多局限:它忽视了家庭内部的问题而且成本很高。除此之外,我们现在还需要确定只通过几个问卷问题能否足以衡量我们所建议纳入的那些复杂维度。不过,我们坚信从这项行动中所获得的潜在收益将会远大于其本身存在的不足。

“摆脱贫困”研究:一个综述

(Deepa Narayan,Lant Pritchett和Soumya Kapoor,世界银行)

原则和方法

“摆脱贫困”研究是早先“穷人的呼声”系列研究(Narayan等,2000;2001;2002)一个后续研究项目。旨在自下而上探索穷人摆脱贫困的途径。

人们的呼声、地方状况与随时间推移而发生的变化

本项研究整体上遵循了三个指导原则:第一,每个人最了解自己的生活,穷人也不例外。因此,我们对数以千计的农村社区居民进行了访谈,分享他们的生活经历与基本看法,这种方法并非漫无边际。我们也充分地了解,这些主观信息,特别是关于以往生活的主观信息,会受到许多因素影响而失真。包括回忆出错(Gibbs,Lindner和Fischer,1986; Withey,1954)、每个人叙述生活经历的方式(Tilly,2006;Bertrand和Mullainathan,2001)、研究方法和访谈所提问题对访谈回答的影响(Krueger和Schkade,2007,Kahneman和Krueger,2006)、社会环境与权力结构(Chambers,2002)以及一些一般性的误差等。此外,贫困研究另一个需要注意的问题是贫困人口和社区可能会出于获得资金或项目的考虑而给出“合适”的答案。我们所获得的信息也无法摆脱这些问题的影响。同时,我们认为个体叙述自身经历的方式与其利益诉求密切相关。此外,我们也认为应该采取多种方法来进行研究,即使用多种方法从多个视角来审视某一种现象。本项研究是要补充而非替代人们关于贫困问题研究正在采用的诸多定性和定量方法。

第二个指导原则是地方社会经济背景十分重要。据此,我们将个体或农户置于特定社区背景下进行研究,而不像典型贫困调查那样仅关注个体或农户的特征。我们特别关注了规范地方社会、经济和政治行为的法律法规以及非正式的规则与期望。

第三,我们考察了贫困随时间发生的动态变化。大多数研究只考察了某些个体在某一固定时间的状况,而我们则是要深度了解人们摆脱或者陷入贫困的过程。

什么是贫困?谁是穷人?

如果一个人要了解穷人的生活及其脱贫的方式,首先要对贫困进行定义和衡量:当世界银行探讨建立一个没有贫困的世界时,他们对对贫困进行了定义:当各国首脑齐聚联合国誓言消除贫困时,同样也给贫困做出了定义。在我们的研究中,我们并没有对贫困进行定义,而让当地的人根据自己的情况自行去定义贫困。

生活阶梯

我们采用了一种叫做生活阶梯的工具来让社区居民自己界定贫困和富有,并确定在社区中谁应算是穷人。一个典型的生活阶梯讨论小组有6~15个成员,他们都是根据研究特殊的要求选出来的,代表社区内各种社会经济利益团体。一般来讲,每组的讨论会持续2~4个小时,如果可能的话,这种讨论会按照男女分组来进行。

小组讨论开始会进行一个初步分析,即提出促进和阻碍本社区发展的一些最重要的因素。然后,参与者们再构建一个生计状况阶梯,最低一阶代表社区内最为贫穷或生存状况最糟的人群,最高一阶代表最为富有或生活良好的人群。再后,参与者会讨论和描述阶梯中每一层阶家庭的特征以及家庭在阶梯结构中上升或下降的典型方式。

然后,讨论小组要将社区内150个家庭按照阶梯台阶进行排序。他们会确定每一个家庭初始(约10年前,1995年左右)和当前(2005年)的位置。在排完序后,我们会得到一个社区居民在阶梯上流动的矩阵图,显示每个家庭过去十年在阶梯中向上、向下或保持不变的状况。

完成家庭排序后,讨论小组将确定一个社区贫困线。这个社区贫困线位于生活阶梯的两个层阶之间:低于贫困线各台阶家庭被认为是贫困的,而高于贫困线各台阶家庭则是非贫困的。由于不同的讨论小组所建构的阶梯层数不同(通常是4~6层),他们可根据自己所在社区的实际情况来划定贫困线。

绘制社区流动矩阵使我们能够对社区内家庭按其在研究期内具有或缺乏贫困流动性而进行分类。所有家庭在阶梯中的位置可能会上升或下降,也可能保持不变。那些位置发生变动的家庭可能会越过贫困线,也可能不会。在本文中,我们确定四种流动类型:

·脱离贫困家庭:1995年贫困但在2005年脱贫的家庭;

·长期贫困家庭:1995年贫困,而在2005年依旧贫困的家庭;

·从不贫困家庭:1995年属于非贫困者,2005年依旧非贫困的家庭;

·陷入贫困家庭:1995年属于非贫困但在2005年陷入贫困的家庭。

据此,在本项研究中,“穷人”和“贫困”两词指的是讨论小组所建生活阶梯认定的贫困家庭。每个讨论小组的定义都未做改动。流动状况既非外部专家指定,也非家庭自行评定。

主要发现

本项研究共有7个主要发现,下文将对其进行详细阐述。这些发现与我们将流动界定为如下两个概念发生相互作用的概念框架有关:穷人为脱贫而采取的行动和他们可采取这些行动的机会,二者都会得益或受阻于地方层面各类社会、政治和经济因素的影响。

穷人并没有陷入某种所谓的贫困文化

长期以来,人们在思考贫困和“穷人”的问题时形成了三种观念。前两种观念可追溯到工业革命,当时,在英国的城市中涌现出大量穷人。维多利亚女王认为,穷人之所以贫困是因为他们存在性格缺陷且道德败坏。因此,施与救济加上教化道德是解决问题的合适办法。与此相反,马克思主义者认为社会制度导致贫困,只有改变制度,才能使穷人脱贫。照此逻辑判断,贫困是穷人的宿命,他们自身的努力没有任何意义。尽管这两种世界观差别很大,但都否定了穷人自身的作用。

上世纪,美国人类学家Oscar Lewis提出了“贫困文化”的概念(1959,1966)。他将“贫困文化”定义为一个包含众多特征的复杂概念:离群、消极、懒惰、无能、没有价值、缺乏抱负,更不用说吸毒、酗酒和犯罪。他认为这些文化缺陷会在家庭内部代际传承。他的观点引发了争论,并促成了美国有关福利政策的出台。至今,关于穷人仍然有一个饱受诟病却根深蒂固的认识,即穷人不能因为自身的窘境抱怨任何人。直到最近,学者Charles Karelis(2007)还使用文化因素对美国及全球贫困的顽固性进行了解释。

在我们的研究中,几乎没有发现任何有关穷人陷入某种贫困文化的证据。即使在马拉维这样极端贫困的国家或印度尼西亚与菲律宾这些饱受社会冲突摧残国家的社区,穷人也很少丧失信心。反而是,他们会努力行动,一般做一些小生意,来保障自身的生存并实现发展。其中,有一些也确实脱了贫。在每一个国家,当我们让那些“脱离贫困家庭”列举其脱贫的三个最主要原因时,他们的回答中提到最频繁的是人们在寻找就业机会和开办生意方面的努力。当我们考察“长期贫困家庭”出现改善现象的原因时,所得到的回答基本相似。这一结果与懒惰、消极和犯罪的文化相去甚远。

即使那些未能成功脱贫的人也还在不断地努力。在印度,我们对2700个家庭的生活经历进行了详细的分析,发现“长期贫困家庭”与富裕家庭一样采取了同样多的行动,尽管他们仍深陷贫困。鲜有证据表明,贫困者是因为懒惰、酗酒、不愿工作和储蓄而陷入贫困。恰恰相反,不同国家的人们都强调努力工作以及拥有能承担繁重工作的健康身体的重要性。乌干达Bufkaro一个男子讨论小组的发言对此做了很好的注解:穷人的资本就是他们的体力,应该很好地加以利用。

穷人不是圣人。我们确实发现,在每个国家,特别是受冲突影响最重的国家,都有少数社区存在一些深受酗酒、吸毒、家庭破碎和绝望情绪困扰的贫困家庭。不过,这些严重的问题只影响了一小部分穷人。在小组讨论中,很少有人将赌博、酗酒和吸毒列为其陷入贫困的原因。反而是国家和地方经济萎缩、疾病和死亡以及家庭支出等因素被列为其陷入贫困的主要原因。

在我们的调查中,绝大多数穷人并不缺乏信心,尽管信心只会在脱贫取得积极进展的情况下才能得到加强。即使在充满冲突的动荡环境中,人们仍能保持勇气和坚韧并充满理想。32岁的Pedro生活在哥伦比亚圣帝马拉一个犯罪率很高的村庄,他说:“我很有信心,因为我有自己的奋斗目标,我愿意克服一切艰难努力进步。”

对未来美好生活的渴望需要自信和行动。事实上,我们发现78%的受访家庭都相信他们的子女在将来会生活得更好。令人印象最深的是,在孟加拉、塞内加尔以及阿富汗这些低收入国家,超过90%以上的家庭都对他们子女的未来充满了希望。显然,绝大多数贫困的父母并未将贫穷的悲观情绪传递给他们的孩子。

这些发现对制定减贫战略有三个重要启示。一些国家存在大面积贫困——此如,赞比亚超过60%的人口是贫困人口,马拉维一半人口是贫困人口,印度则是1/3——并非是由于大量人口行为不善而导致的。慈善或其他外部施舍的项目可能会在短时间内缓解少数人的痛苦,但根本不足以使整个国家或社区摆脱贫困。

减贫组织所采用的主要诊断工具——贫困衡量一般会对最底层1/5穷人的特征进行测量并分析其与富人出现差别的原因。这种做法暗含着一个假设,即穷人所具有的特征是导致贫困出现的问题所在。可事实上,人们的研究应该更多地关注穷人采取行动所面临的各种制约因素,探索拓展当地经济机会的途径。

在经济低迷且贫困面很大的时候,人人都能受益的再分配项目可能会有助于穷人脱贫。不过,这些项目很少能赋予穷人降低脆弱性所需要的永久性资产:它们提供的资源通常非常有限而且很少能分配到每一个人。在马拉维,一个讨论小组曾提及该村实施的以工代赈项目,“这个项目加剧了社会不公平,因为在整个社区中只选择了两个人……它不应该是有选择性的……你只惠及了两个人,这两个人怎么能够改善整个社区?”

这样的项目无法实现大规模的减贫。社会保护项目应分配足够的资源,以使穷人能够渡过危机并获得资产进而摆脱贫困。此外,这些项目的关注点应该转移到促进地方经济发展、拓展发展机会、提供生产技能上来,从而使穷人的努力真正发挥作用并摆脱疾病的困扰。

贫困是一种状态,而不是一种特征

穷人是左撇子或患感冒的几率比富人更大吗?这个问题听起来有点疯狂,但却是问题的关键所在。这个问题揭示了人类本身属性的两个重要方面。一个方面是一些稳定的、永久的特征,如生理性别、成年身高或左撇子。这些特征是我们个体身份的一部分,尽管并不总是如此。另一个方面则是一些人们所经历的短期的、偶然的情形或状态,如穿一件红衬衫或患感冒。它们持续时间或长或短,并不会永久存在,也不能用来界定他们的身份。

目前,有成百上千个机构在寻求解决贫困的办法。“穷人”被提得越来越多。谁是“穷人”?这些“穷人”生活在什么地方?全球化将怎样影响“穷人”?然而,“穷人”这个词本身就有误导性,因为它把那些除了经历过短暂贫困之外毫无其他任何共同点的个体凑在了一起。

本质上,以部分拥有特定经历人群的特征为基础进行实证分类并没有错误。比如,统计学家可以确定某个家庭调查在特定时间点的怀孕人群。这一人群,“怀孕者”,与其他人群具有一些相同的人口统计学特征(她们都是女性,处于一定的年龄范围),同样也可能会有一些相同的社会特征和行为方式(已经结婚或有性伴侣,有性行为)。但是没有人会认为“怀孕者”是一个由个体组成的稳定的集合。我们都承认怀孕只不过是一个过渡状态,是个体在人生特定时期的经历和状态。

在对本研究中社区流动矩阵和受访者生活经历进行定性数据分析后,我们发现,可以大胆地说,贫困并不是“穷人”的问题。也就是说,虽然对少数人来说,“穷人”是一个稳定的先赋性身份,但对大多数人来说,贫困只是一种“状态”。总体上说,贫困并不是一个家庭的永久特征,而只是一种状态,是家庭经历的一部分。

我们是如何知道这一点的呢?我们的分析得出三个关键的认识,它们都认定贫困是一种经历:第一,在我们所研究的社区中,人们并没有将贫困视为一种身份,第二在生活阶梯中,很多农户的贫困状态都发生了或改善或恶化的变化。第三,我们的分析有很强的区位效应,即人们所在的社区对研究的结果影响最大。

没有任何证据显示社区中的穷人或其他人将贫困视为一种身份。在上文所描述的生活阶梯中,刚刚脱离贫困线与即将越过贫困线的两类家庭的共性要多于二者之间存在的差异。这样的结果与贫困是一种身份的观念相矛盾。进一步歩,如果贫困是社会的一个身份特征的话,无论是自我归类还是社会强加,人们就不会讨论如何通过自身努力实现脱贫的问题了。然而,当我们提出如何摆脱贫困的问题时,几乎所有的小组,包括残疾人,都强调个人努力、自力更生的进取心。这些都是摆脱一种状态而非一种身份特征的途径。在讲述生活经历的过程中,被调查者清晰地指出其处于贫困状态的时期长短,但他们强调贫困只是一种需要改变的状态,而不是永久的宿命。

如果“人”陷入贫困是因为一些稳定的、持久的特征(如文盲),那么在这些特征不发生改变的情况下,不可能在短时期内看到积极的变化。然而,我们的证据表明,农村访谈社区陷入贫困的人们有一个显著改善的趋势,这并不是说不存在“贫困陷阱”,只是表明大多数穷人可能并非由于其自身的特征而陷入贫困陷阱。在典型调查地区,初始处于贫困状态的家庭几乎有一半在生活阶梯中至少上升了一个台阶,平均约有25%的家庭实现了脱贫。

对任意时间点上贫困水平净恶化或净改善的统计隐藏了两个相互对立的效应:脱离贫困和陷入贫困。要获得贫困净缓减的实际数据,我们必须要测算出在既定时期内脱离贫困人口多于陷入贫困人口的规模。例如,马拉维样本社区贫困净变化的边际增长不到1%。然而,这一停滞状态并不意味着没有变化。如做更进一步的考察的话,我们会发现在生活阶梯测验中所有马拉维的农户有200.2%已经摆脱了贫困,同时有近10.6%的农户却陷入了贫困,返贫的规模抵消了脱贫的成效。

在所有被研究的地区中,我们的证据表明脱贫和陷入贫困的流动性都很高。在一些典型的研究地区,脱贫和陷入贫困的规模是净脱贫规模的三倍。这种流动特征对政策制定至关重要。如果“穷人”是个固定的群体,那么他们就能够通过专门转移支付项目被加以识别和扶持。但是,对于如此大规模的上升和下降,就需要解决大量人口的脆弱性。在经济困难国家,减贫战略必须要帮助穷人构建永久性的资产和生计方法,来帮助他们应对生活环境的动荡。

没有人会怀疑居住在经济持续快速增长国家能增加人们脱贫的机会。然而国家层面绝对贫困的缓减往往会掩盖一国内部不同地区之间存在的巨大差异。我们的数据表明,地方的社会经济条件对贫困的变化有着显著的影响。有两个重要的发现可支持这一结论:第一,我们发现村与村之间在发展水平和脱贫状况上存在很大的差异,有些社区绝大多数人摆脱了贫困,而有些社区几乎没有人实现脱贫;第二,地方层面的差异很大。对样本社区简单的方差分析表明,穷人向上移动的变差只有25%可归因于研究地区或国家的差异,其他75%则是由一国内部社区的差异所造成的。在社区效应如此强的情况下,贫困显然不只是个体特征的问题。

经济、社会和政治因素都会对社区流动(指脱贫或返贫)产生影响。有利于脱贫的积极因素包括整体经济繁荣(尤其有利于找工作)、村庄市场建设以及靠近城市和道路等。地方政府的应对措施也会带来积极的变化。另外,流动的发生也会受制于村内贫困人口比例过大以及严重的社会分化(会造成人们参与市场交易、利用公共设施以及享受社会服务的不公平)。集体行动倾向也对流动产生了消极影响,但并不明显。我们的证据表明,在社会高度分化的社区(例如,印度的种姓制度),穷人因为贫困而被排除在富人的网络之外,只能相互组织起来采取集体行动应对困难和维持生存,这是一个消极的兆头。

综合来讲,我们的发现否定了贫困是一个人永久或半永久特征的观点。如果人们是因为一些固定特征而陷入贫困的话,我们就不可能观察到这么多脱贫的案例,也不可能观察到家庭如此大幅度地向上或向下移动。最后,如果脱贫在很大程度上可以解释为是个体行为或是国家层次的现象的话,村级差异也不会有很大的影响。

因此,寻找解决问题之道要深入一国内部,聚焦于社区。关注的重点应转

向通过修路、发展市场、增强地方政府的责任心以及消除社会不平等(包括将穷人组织起来)等方式促进社区发展进而改善穷人发展的环境上来。贫困监测和减贫效果评估工具应考虑各种地方层面促进社区发展的各种背景和条件因素。它们应要能回答这样一个问题:如果贫困是一种暂时状态,那么什么因素才能决定一个家庭是否脱贫?

总之,正如我们在坦桑尼亚卡盖拉的研究所显示,现有的经济模型对陷入贫困的预测要比对脱离贫困的预测更加有效。我们的研究旨在通过深入探究地方发展的过程并将个体置于地方社会经济背景下来更好地解释哪些人最终实现了脱贫及其脱贫的途径。我们的分析是根据考察穷人的行动与地方社会经济状况所提供机会的关联这一概念框架进行的。我们研究的是社会分层影响单个穷人或组成集体获取经济政治机会的程度。

内在力量有助于人们改善生活

研究中我们与成千上万的男子和妇女进行了交谈,发现人们反复提及内在力量和信心,作为脱贫的一个关键因素。此外,在取得一些成效时,穷人的自信心会迅速增强。实际上,在自信心和内在力量方面,穷人与富人并无区别。

在家庭访谈中,我们让被调查者用力量和权利十级阶梯对自身进行排序,并表示他们完全没有力量,10表示他们力量很强且能控制自己的生活。我们将这一测度指标作为自信心的代理变量,将10级当中上面7级定为感觉到有力量,将下面3级定为感觉到没有力量。

据此分析,得出三种令人印象深刻的情形。第一种:那些10年前并不贫困而现在在陷入贫困的人感觉到没有自信且没有力量。这些人中,仅有33%的人认为自己有力量,而在长期贫困家庭,这一比例为43%。

第二种:虽然平均来讲,长期贫困家庭的力量感要低于脱贫家庭和非贫困家庭,但他们仍有近一半家庭认为自己有力量。这一结果使得“穷人”天生缺乏信心的论调难以成立。

第三种:自信感在不断变化且与经历有关。这是我们对比人们十年前和目前排序的结果后发现的。十年前,当他们还没有陷入贫困时,有将近60%的陷入贫困家庭认为自己有力量;而现在,该数字下降到33%。与此相反,十年前那些即将脱贫家庭只有42%认为他们有力量,那时他们尚处于贫困状态,现在当他们摆脱贫困后,这一比例上升到74%。这表明,境况变差的人会因为经历了坠入低谷的过程而认为自己没有力量,而穷人会因为境况得到了改善而重拾信心。穷人和富人之间在自信心方面并无天生差异,之所以出现差异是因为环境使然。在Uttar Pradesh的Boodanpur,一个男子讨论组证实了这种脱贫的良性循环:“摆脱贫困后,由于人际关系的逐步改善,人们开始感到自己的力量增强。有一句俗话说得好:饿鬼只能招来更多的干旱,‘没人欢迎:富人无论在何处,皆受欢迎。”

自信心和个体能动性在脱离贫困中十分重要。我们的这一判断来自于多元回归分析以及受访者的生活经历。在回归分析中,我们对家庭脱离贫困过程的测度建立在社区而非家庭对自身所处状态排序的基础之上。这减弱了我们对受访者关于自身脱贫和陷入贫困状况的判断和其对其他一系列因素的感受进行回归处理时出现的潜在偏差。同时,我们把人们在力量方面的自我排序和对日常生活决策的控制程度结合起来构建了一个关于力量和控制程度的衡量指标。我们没有发现因果关系,因而,我们转向了对受访者关于自身生活经历介绍的考察.这些介绍反映了受访者一生当中所发生的事件,特别是最近十年。

通过多元回归分析,我们发现,在一些国家,受访者关于自身力量程度的排序和贫困状况的变化高度相关,甚至是在控制了22个或更多其他社区与家庭变量包括教育和资产之后也是如此。在印度Uttar Pradesh邦和Assam邦以及孟加拉、印度尼西亚与乌干达,相关性都很高且为正。比如在孟加拉,个体控制力每上升2个单位,减贫的可能性就提高15%。我们还发现,在15个有定量数据的研究地区中,有10个地区,另一个心理变量,即对未来的期望,甚至呈现出更强且更为稳定的正相关。在西孟加拉,对未来的期望每上升2个单位,脱离贫困的可能性就提高35%。

马拉维Guluteza的一个名为Milward的长期贫困者强调了个体能动性的重要性:“我已经努力了很多年,终于挺过来了。这令我信心大增,现在我不用依靠任何人了。无论家里遇到什么事,我都会和我的妻子一起努力解决。我还觉得,我妻子和我一起奋斗,增强了我的信心。”由于Milward在社区内的地位不断提高,且得到了人们的尊重,其自信心也相应地有了进一步的增强。最近,Milward被推举为村里的族长。“我在思考如何才能让人们像我一样拥有信心。而且我一直在自问我怎样做才能让大家觉得我已经担负起了应尽的职责?每当想到这些,我就会获得更多的勇气。”

令人不能理解的是,穷人虽然有时会将贫困比喻为缠在他们身上让他们透不过气来的巨蟒,但同时又表示相信自己有能力克服一切困难。哥伦比亚LosRincones 60岁的老人Gudelia说:“我们要乐观,这是我们渡过难关的法宝。”

然而,穷人对自身所处的环境及其所拥有的影响力也并非没有清醒的认识。他们意识到了不公平的存在,却大多接受了某种程度上的不公平。各国访谈者对于不公平现象通常的比喻是:“看看我的手,手指一样长吗?当然不,总有一个比其他的长。”

贫困的父母总是自己承受恐惧,大多数不会将其传给儿女。在与年轻人探讨志向的问题时,我们发现绝大多数年轻人认为自己不会沿袭父母的生活方式。他们具有比父母更宏大的理想——做生意、当律师或医生、拥有工资性就业岗位、使自己的农场现代化以及在社区内争取平等的权利。

不同的资产和能力都可能会促进或阻碍个体能动性的发挥。其中最大的障碍就是健康危机,它会导致收入降低、产生额外开支,有时还会造成家庭主劳力的死亡。所以,并不奇怪的是,控制感越强,健康意外发生的频率就越低。家庭资产就越多,户主受教育程度就越高。在力量和权利阶梯中处于高位的人,也更可能参与政治活动,如通过求助当地的政治人物来实现自己的权利。

我们在个人能动性上的结论对如何实现发展也很重要。发展干预应尊重和增强人们对于自身和家庭的信心,而不是相反。参与式和由社区主导的方式能够强化人们的能动性。性别不平等的问题也可通过加强贫困妇女组织的投资来部分地加以解决。有助于增加人们物质资产特别是永久性住房的措施也能强化人们的自信心并为他们建立发展的经济基础。此外,防止和缓减健康危机冲击的战略也同样重要。最后,将穷人的努力转化为市场经营活动也是一个重要环节。

相信自我能够激发人们的斗志,但不能解决穷人缺乏经济机会的问题。机会缺乏会使穷人的努力无用武之地。向穷人释放机会需要对三种基本的制度进行改革:市场、地方民主和穷人自己的组织。

机会平等仍然只是一个梦想

与富人拥有众多选择不同,穷人可利用的资源寥寥无几。我们对社区内穷人和富人可利用的选项进行了分析。结果发现,在大多数地区,即使是地方经济蓬勃发展的地区,机会公平也不过是纸上谈兵。

在坦桑尼亚咖啡种植区Ngimyoni,经销商们经常在咖啡收购称重时欺骗贫困的生产者。这种伎俩甚至有一个专用称谓——masomba,意即使咖啡像向日葵花一样轻飘飘。于是,小农出售超过60千克的咖啡可能只获得大约50千克的报酬。由于收入微薄,他们常常会向社区内的富人借钱,但这时他们可能他会受到欺压。在放款之前,放贷人可能会迫使小农签署一份协议,声称其借了高于实际金额两倍的钱。

在所有调查地区,贫困的农民都说自己出售咖啡或香蕉时根本无力与大买主讨价还价。由于急需现金,他们常常被迫接受低廉的价格,或遭受放贷人的剥削。马拉维Bamlozi的农民说,“小农最容易遭受打击。在遇到饥荒时,他们很快就会耗尽微薄的资产。”

对穷人而言,其经营环境与大企业截然不同。因此,我们认为应推行自下而上的自由化,包括废除限制性的政府管制、扩展市场通道(特别是通过建设道路、桥梁和通讯设施)以及为穷人参与市场经营创造更加公平的条件。穷人的经济组织与商业经营技能培训非常重要,能帮助他们克服规模经济难题并占据价值链的高端地位,从而获得更高的劳动报酬。

当新的经济机会出现时,无论是通过修路、提高市场自由化程度还是引入新的经济作物,仍需要近两年的时间才能看到社会结构的转变。在此期间,机会公平度可能会不断提高,不同阶层、种族和宗教团体之间的社会关系也可能会出现一个显著的转变。但最终,新的精英团体也会出现,而且新的脱贫与致贫循环也随之开启。

有效的基层民主有助于减贫

基层民主运作漏洞百出,腐败现象比比皆是。尽管问题很多,但大多数穷人依然很看重民主,他们将民主等同于自由地投票、思考、说话、行动、抗议和工作。菲律宾San Dogon 一个讨论组中的妇女说“民主和自由是一体的”,“如果没有民主,我们就无法体验自由。”

我们这里所关注的是地方层面而非国家层面民主的效率。我们发现,一国内部不同地区的差异要远大于国与国之间的差异。的确,在我们的研究中,基层民主差异的93%可通过国内差异来解释。由此可以看出,基层政治对穷人脱贫的努力有多么的重要。

理论上,能有效做出反应的地方政府在提供脱贫机会方面扮演着十分重要的角色。政府通过两个渠道提供脱贫机会:一个是促进社区整体发展,另一个是向单个个体提供帮助。它们能够提供良好的社区服务,如卫生、教育、法律法规等,这些有利于改善生计并鼓励穷人努力脱贫。地方官员还会向家庭分发政府的援助,如食物、农业生产资料、住房以及土地。此外,政府还能通过农业推广以及非农培训为农民提供技术服务。

我们对民主实践能否产生上述良好效果进行了考察,想要知道地方民主与减贫可能性之间是否存在相关性。证据表明有效的地方民主可能有助于脱贫。我们发现,实际上,更有效的地方政府能更好地提供清洁水、教育和卫生服务。而且,在这些社区,教育和卫生服务的质量得到了更大的改善,道路更加便捷,社区也更加安全。此外,腐败现象也少得多。然而,地方民主与个体脱贫之间的相关性相对比较复杂:在南亚一些地方,呈现出强正相关,而在另一些冲突不断的地方则呈负相关。

贫穷国家政府的惠民措施十分有限,加之精英的掠夺,穷人得到的所剩无几。在这种情况下,实现发展成了零和博弈:如果我赢了,你就要输。由此看来,穷人为了有限的资源竞争得你死我活就不足为奇。定量和定性的分析都可证明这一点。

值得庆幸的是,能够促进地方民主的方式很多。在我们所调查的社区中,有三分之一表示地方政府正变得越来越有效,说明转变是有可能的。转变的机制有推举优秀的领导、开展自由公平的选举、公开信息(特别是地方政务信息)、鼓励民众参与以及通过穷人的组织施加压力等。地方领导在拓展经济机会和实现经济自由化方面尤其能发挥重要的作用。

我们的研究结论最重要的启示是,减贫战略不能忽视地方政治,否则就会损害穷人的利益。要了解民主,就必须要关注地方层面的问题。通过建立自助性组织和其他各种组织(哪怕其成员是文盲)来提出诉求,能够使地方政府官员更负责任。地方层面信息的公开,特别是有关地方官员和政务的信息,是使民主惠及大众的关键所在。

集体行动能够帮助穷人应对危机,但却难以实现致富

社区中的穷人常常会组合在一起统筹安排他们的劳力、资金或技术,但统筹的资源一般都很微薄。这种集体行动存在一个矛盾,即它能够使穷人维持生活并生存下来,却无法帮助他们实现脱贫。即使它能使成千上万的穷人通过组织起来实现互助,由于这些组织十分分散,没有实现有机的整合,还是不能形成规模优势。

讽刺的是,穷人的集体行动会使社会整体真正受益。在微小组织中的协作,加强了团结、信任、社会凝聚力并使人们获得了对比家庭更大单元的社会归属感。这培养了公民意识,这种公民意识对于建立运行良好、稳定且具有凝聚力的民主社会至关重要。这是走向公民社会的起点。

在被研究的各个地区中,我们发现了一些小型的自发性的组织,它们虽然有利于穷人,却没能使他们摆脱贫困。穷人的组织都缺乏资金、资产、教育以及市场经营技能,而且与富人和当权者的关联较少。当穷人仅将自身组合起来时,可利用的也只是他们那点微薄的资源。穷人们对这些制约因素也清楚,也承认“一个饥饿的人很难养活另一个饥饿的人”。挑战在于如何拓展地方这种互助的传统,从而使他们打破社会界限并与那些能带来新资源、新理念和新技术的人群建立联系。

然而,实现这一目标困难重重。在实践中,绝大多数人都依赖离他们最近的组织体:家庭。在印度2700个受访者的生活经历中,家庭是人们提及最多的积累资产能够依赖的组织体。人们认为从家庭中获得帮助要比从类似政府这样的公共机构、民间组织以及私人部门更为重要。所有四类家庭群体——脱贫贫困家庭、陷入贫困家庭、长期贫困家庭和从未贫困家庭都是如此。

鉴于这种依赖亲属现象的普遍存在,我们对成功家庭的特征进行了分析,并探讨了其他类型组织(从小组到合作社再到穷人组建的股份公司)利用这些特征的途径。我们选取几个取得大范围成效的案例进行了研究,如孟加拉格莱美银行、印度安得拉邦妇女自助运动以及印尼社区发展项目(在半数以上的村庄实施)。

很少有人提及非政府组织能帮助穷人脱贫,它所提供的帮助在人们所提到的所有促进脱贫的因素中仅占0.3%。但这并不能说明非政府组织没有去做事情,只能说它们的工作只影响了一小部分穷人或它们对脱贫没有直接的效应。穷人的集体行动具有通过将贫困的生产者与市场联系起来并帮助他们占据价值链高端从而改善生活境况的潜能。但是,建立这种组织需要时间和金钱,且不会立竿见影,从而导致出现普遍的投资失败现象。在思想和实践上进行这样的转变很不容易。需要了解地方实际和整合社区力量办法的人与那些拥有资本、商业技能和市场通道的人组合起来。只要这两类组织——民间组织和私人企业之间仍然存在矛盾,穷人就会始终被排除在市场之外,重要的创新,如建立穷人的企业以及改造主流商业模式进而更加公平地获取收益就不会出现。

减贫应吸取穷人的经验

总的来讲,我们的研究表明,那些从事按日计酬工作、耕种小块土地或经营小生意的妇女、男子和年轻人,都不缺乏努力工作改善自身生活的动力。他们中有些人成功了,但有些人却没有。然而,绝大多数深陷贫困的人们并没有就此放弃,他们仍然对自己和子女未来更好的生活充满了憧憬。

我们的研究对象都否定了那些把“穷人”看作一个无法实现自助的群体的认识。穷人并非都是懒鬼、酒鬼或笨蛋,他们努力工作养家糊口,并且尽力抓住出现的每一次机会。事实上,本项研究的一个主要发现就是并不存在“穷人”这样一个固定的群体。贫困只是一种状态,而不是一个永久的身份。

鉴于现有减贫措施的不足,在我们结论性的反思中,我们提出了在今后减贫的过程中应该遵循的三个原则。这些原则源于成千上万接受过我们访谈的穷人自己提出的经验。

第一个原则是所有的行动都应旨在扩大穷人在公共领域和私人领域发挥自身能动性的空间。穷人有需求,但是仅仅强调他们的需求就等于剥夺了他们的愿望、梦想、志向和技能,也即剥夺了他们自助的能力。穷人的能动性无论在个体层面还是集体层面(通过穷人的组织)都十分重要,当穷人的组织形成规模并与市场和公共部门实现对接时,穷人就会成为做出对其生活有影响决策的重要一方。

在所有研究地区,我们都被穷人始终对市场所抱有的信心所打动。尽管进入市场有重重阻碍,他们仍然相信市场将会发挥作用,并希望能够公平地进行交易。由此,第二个原则就是所有的行动应寻求改善市场运行机制,让穷人公平地参与市场竞争。实现这一目标需要采取几个关键的措施:拓展穷人的生计并将其有机地整合起来;加强交通、通信、电力和灌溉设建设使其与市场联结起来;降低获取生产性贷款的难度;提供市场信息、经营技巧和技能使穷人进入主流市场。

同样地,穷人也仍然相信政府以及地方民主能够对他们有所帮助,并希望参与其中。自由和民主都具有天然的重要价值。因此,第三个原则就是运作良好的基层民主可以帮助人们摆脱贫困。我们看到过很多地方民主失效的案例,地方层面常常由于权力的滥用、腐败的蔓延而沦为零和竞争,一些人的机会必然会成为另一些人的阻碍。但是如果有优秀的领导、公平的选举、公开的信息。民众参与和集体行动,就能够使穷人有能力要求地方领导更好地履行职责。 从而促进自下而上的经济自由化和经济发展。

概念框架

我们的研究从几个泛泛的问题开始:是什么原因导致社区中的一些穷人脱离贫困,其他人却仍然深陷贫困之中?社会关系在脱贫中的作用究竟如何?心理因素和个人能动性到底有多重要?地方民主是否能带来不同的效果?

减贫源泉来自于数以亿计的人们及其家庭为改善生活所做的努力,这些努力包括种植新的作物、使用新的农业生产技术和设备、进入新的市场、创办自己的企业、获得就业机会或是外出务工等等。他们采取这些行动源于他们的自信能动性、抱负和力量——他们意识到自己有多么的重要,也知道自己有能力取得成功。

这种努力也体现在集体行动中,从集中劳力和储蓄共同参与市场销售到建立完全意义上的合作社。穷人和富人都可以通过正规或非正规的组织与网络来协调行动,但通常都是与自己人合作,即穷人与穷人,富人与富人。有时,穷人和富人的利益也会一致,因为他们要解决涉及社区整体利益的问题。而在有些时候,他们会为了获取有限的资源和利益而展开竞争,穷人的集体行动可能会遇到富人的压制。

现实中,大多数地区都存在阶层、种族、性别、宗教或财富分化的现象。各种经济、社会和政治组织也会出现同样的分化,从而导致不同的社会群体之间产生“持久的不平等”(Tilly,1999)。在所有研究地区中以及所有研究主题上,我们都发现社会分层是影响人们行动与机会的一个制约因素。

经济行动,无论是个体还是集体的,能否改善人们的境遇取决于可利用的机会是否存在并能否抓住它。毫无疑问,一个国家整体的繁荣对减贫的进程影响巨大。然而,我们研究的首先不是国家政策与贫困的关系,我们仅关注地方层面。在地方层面(小到村),各种各样的机会是如何影响贫困变迁的?经济机会的公平性——即所有的人是否都能够有效地参与经济竞争——在地方层面进而到国家层面是如何影响减贫的?

在政治领域也一样,人们也会以个体和集体的形式参与其中。在本项研究中,我们关注的焦点是地方。只有参与到一个开放竞争的基层政治进程中,才能获得并影响政府的服务与支持。穷人个体可通过选举参与其中,但有组织的集体行动(在表达共同诉求方面很重要)也是成功参与的关键,对边缘化的群体来说尤为如此。进一步说,政治机会的分布格局对基层政治促进或阻碍穷人改善自身状况影响很大。我们关心的是选举责任的效力、政治庇护主义的存在以及参与公共决策机会的公平程度。在参与公共决策机会的公平程度方面,对妇女的歧视程度是一个重要的评判指标。

当然,在现实中,政治和经济之间的界限是模糊且相互交叉的。政治权力可能会阻碍或拓展经济机会,而经济成就也能增强权力并影响政治。

穷人从未放弃,他们一直在不断地努力。他们已经准备好与各种企业、非政府组织、基金会以及相关的公民与政府——与我们一道协同努力来促进自身及社区的发展。我们是否有足够的意愿与他们一道再次努力呢?

脱离贫困陷阱:2008/2009年度长期贫困报告综述

(长期贫困研究中心(CPRC),英国曼彻斯特大学)

过去5年间,全球财富以前所未有的速度增长,然而陷入长期贫困的人口数量却在不断地增加。大约3.2亿到4.43亿人仍然被持续多年甚至终其一生的长期贫困所困。他们的后代如果能够长大成人,多半会继承这种长期贫困。许多长期贫困人口会因一些易于防治的疾病而过早地死去。对于陷入长期贫困的人们来说,贫困不仅仅是收入水平低的问题,还包括许多方面面临的现实困难——饥饿、营养不良、饮用水不安全、基本卫生服务缺乏、社会歧视、人身安全无保障以及社会排斥。不管用何种方式来阐释长期贫困问题,如生活困苦、脆弱性突出、基本需求得不到满足、人权无保障以及身份低微等,有一点很清楚,普遍的长期贫困存在于一个具备消除长期贫困所需知识和资源的世界。

本报告认为,消除长期贫困是目前全球范围需要优先解决的问题。如果我们具有基本的道德意识的话,就肯定会认为长期贫困人口应得到国际社会、各国政府以及社会各界的关注并为之付出努力。如果我们想实现社会的公平与正义,就应将解决长期贫困放在一个十分重要的地位上。解决这一问题也有现实的需要,即如果我们越早地消除长期贫困,我们付出的成本就会越低,而获得的成效却会越大。从更广泛的意义上说,缓减长期贫困能给公众带来政治和经济稳定以及公共卫生改善等方面的收益。

长期贫困人口有时难以识别,他们多数都是“工作中的穷人”,只有少数无法进入劳动市场。具体来讲,他们包括:(1)受到歧视的人群;(2)社会边缘人群;(3)特定种族、宗教和阶层人群及土著居民;(4)移民和包身工;(5)难民及无处安身人员;(6)残疾人;(7)病人;(8)年轻人及老年人。在很多情况下,贫困的妇女和女孩最有可能陷入终生贫困。尽管各类人群情况有所不同,我们仍可确定导致长期贫困的5个重要因素:

1. 不安全。长期贫困人口的生活通常没有保障,资产不足和权利缺失使其难以抵御外部冲击和生活重压。其应对之策常常是以牺牲长期发展——如资产积累或子女教育——的代价来换取短暂的生存。

2. 公民权利缺失。长期贫困人口在政治上没有发言权,也没有人愿意为他们出头。他们所在的社会及承担社会管理职责的政府通常会忽视他们的基本需求与权利。

3. 空间条件差。地处边远、特定自然资源条件限制、政治排斥和经济融合弱是造成一国内部空间贫困的主要因素。有时候,整个国家的空间条件可能都很差(我们称之为长期贫困国家)。许多城市地区虽然拥有潜在的空间优势,但由于公共服务缺乏、犯罪率高、生存条件差而依然处于极端窘迫的境地。

4. 社会歧视。受阶级、阶层、性别、宗教、种族、年龄等因素制约,长期贫困人口的社会关系——权力、外部资助、竞争、合作和支持——一般会使他们陷入被剥夺的境地或无法获得公共和私人产品与服务。

5. 就业机会缺乏。在那些经济增长水平低以及增长仅限于特定区域的地方,就业机会非常有限,而且人们更容易受到剥削。这些工作机会仅能维持日常的生存,无法提供资产积累和子女教育所需的条件。

对应这5个因素,本报告给出了5种应对措施。当然,这些措施与导致长期贫困的因素并非一一对应,而是通过形成一种综合性的政策框架来消除导致长期贫困产生的各种涉及多个方面且相互交叠的因素。

人们应当优先在社会保障和公共服务两个政策领域采取措施,它们在长期贫困问题方面发挥着首当其冲的作用。与之相辅,实施消除歧视、赋权于妇女、构建个人和集体资产以及鼓励城市化和转移就业的政策。将这些政策综合起来,就会直接缓减长期贫困并形成一个持续努力消除长期贫困的公平的社会契约(social compact)。这些社会契约能确保公共产品和服务的合理配置,促进社会公平与公正。

在这份全球报告中,我们努力提出一些能在许多国家发挥实效的政策建议。然而,正如本报告所示,消除长期贫困需要各国根据自身实际因地制宜的采取不同的措施。尽管本报告纳入许多案例研究来介绍特定国家的状况,但我们仍然使用一种简单的分类方法对不同国家进行了划分。通过对131个非经合组织国家进行聚类分析,我们确定了4种类型的国家集群:

·长期贫困的国家

·部分长期贫困的国家

·部分持续改善的国家

·持续改善的国家

尽管各类国家减贫模式所产生的效应好坏兼有,但显而易见的是,东亚、东南亚、中东、北非、中南美局部地区在消除长期贫困方面起步或初见成效的进程要比撒哈拉以南非洲和南亚突出一些。

在所有样本国家中,长期贫困国家儿童死亡的比重(36%)、婴儿死亡的比重(30%)和一天一美元贫困人口的比重(17%)相对于其总人口所占的比重(10%)要高很多,而且还在不断地上升。

相反,在持续改善的国家中,儿童死亡比重(6%)、婴儿死亡比重(11%)和一天1美元贫困人口比重(22%)要比其总人口的比重(33%)要低得多,并且一直在下降。此外,国别轨迹分析显示,长期贫困国家的数量正在增加,而持续改善国家的数量则在减少。

对长期贫困国家进行分类分析发现,一些国家已深陷“贫困陷阱”。超过80%的长期贫困人口生活在完全和部分长期贫困的国家,如果将印度和中国排除在外,这一比例将上升到90%以上。我们认为,长期贫困国家需要建立一个完全不同的战略框架来使自己摆脱困境。

政策和政治挑战

要满足长期贫困人口的需求和权利,需要采取两种互相联系但形式完全不同的政策措施。就短期而言,为使长期贫困人口及其子女的生存得到保障并使即期发展前景得到改善,需要采取实质行动满足其最紧迫的需求并为其未来的发展创造条件。这就要求在政策上做出调整,筹集额外资源并有效地为其提供各类服务。就长期而言,要改进社会和政治制度,给予长期贫困人口发言的机会并支持他们的要求,这需要保障他们的政治权利。这一过程比较复杂,本报告把它称为在国家层面上培育公正的社会契约,并辅之以国际层面的相应转变,即从向远方的陌生人慈善捐款转变为替穷人争取公民权利。

采取实质行动有效缓减长期贫困的需求对当前的主流政策及决定减贫与资源配置优先顺序的国内外政治秩序都构成了挑战。要使长期贫困人口得到帮助,所采取的政策要超越所谓的“后华盛顿共识”并直接向本报告所界定的导致长期贫困的5个因素发起挑战。这就需要进一步强化解决不安全和公民权利缺失问题的现代政策,并将解决其他三个长期贫困诱因——空间条件差、社会歧视和就业机会不足——纳入主流政策体系当中。

减贫战略体系(减贫战略体系在本报告中系一专有名词,英文表述为Poverty Reduction Strategies,简称PRSs)是能实现上述目标的一个重要手段。它已在使政策决策向实证(evidence-based)方式转变并更加注重对贫困的分析方面取得了一定的成效。然而,一项对最近10个减贫战略体系(PRSs)的分析显示,总体而言,长期贫困人口仍然不为制定和实施国家政策的决策者们所重视。减贫战略体系(PRSs)中的一些政策可能会对长期贫困人口有益,然而,鲜有证据表明实施这些战略体系时曾对持久贫困进行过特定的分析或选择实施了专门关注长期贫困人口的政策。尽管社会保护在一些减贫战略体系(PRSs)中被列入日程,但如何使他们惠及长期贫困人口却还并未确定。实现公正和赋予长期贫困人口公民权并未包括在减贫战略体系(PRSs)当中,反歧视和性别赋权也仍是边缘议题,而且奇怪的是,城市化和迁移也很少提及。

虽然政策选择很重要,但资源配置和实施效率是决定政策是否发挥减贫效应的决定因素。这些都与支配公共政策及管理的政治体系有关。减贫战略体系(PRSs)应该是一个动员民众支持穷人和建立更公平社会契约的工具,然而,时至今日这仍未成为现实。在大多数国家,第一代和第二代的减贫战略体系(PRSs) 一般都被视为施惠者创造的产物。第三代减贫战略体系(PRSs)一定要被当成国家政治工程来看待,它要向社会大众开放正规的政治决策过程和非正规的空间及网络。

有争议的是,本报告发现那些对长期贫困做出最有效反应国家,往往缺乏开放的政治体系,例如埃塞俄比亚、乌干达和越南。这表明在那些实施“精英工程(elite project)”推动国家建设的国家里,建立公民与国家之间社会契约的需要得到了认可,使长期贫困更可能被提上政策议程。长期贫困人口并非简单地要求“获得好的政策”,还需要“使政策发挥作用”。这意味着人们要思考民主、选举和分权等现代意识之外的问题。

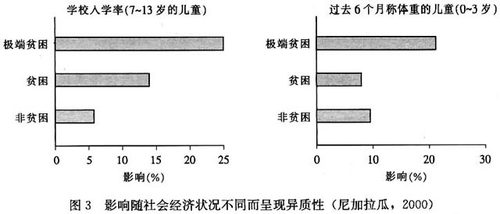

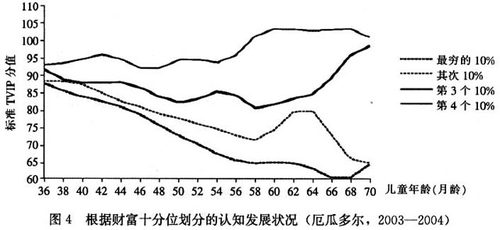

把社会保障放在优先位置

本报告重申和扩展了2004/2005年度长期贫困报告的结论。社会保障,特别是社会救助,在消除长期贫困方面发挥着十分重要的作用。它通过帮助穷人抵御各类冲击以及消除他们严重的脆弱性来解决无保障的问题,帮助他们保存和积累资产从而使其改善生计并提高生产力,同时,通过夯实穷人长期的生计基础来改变他们的经济和社会关系。

尽管私人部门、非正式部门和公共部门都能够提供社会保障,但由公共部门提供社会保障应予以优先考虑。原因有四:

·在许多低收入国家,传统的社会保护方式正在逐步弱化;

·新的私人社会保护来源,如外出就业汇款,很少能惠及长期贫困人口:

·在长期贫困人口集中的地区,事实上不存在私人保险市场;而在其他地区,这种私人保险市场也太过昂贵,长期贫困人口负担不起;

·全球化使最穷的人口面临着新的更大的风险——金融危机、经济重组、食品价格上涨以及全球变暖。

近些年来,指导设计社会保障政策的知识基础得到了很大的加强。通过系统性的监测和评估来建立这一基础至关重要。尽管这一知识基础提供了许多重要的可资参考的经验教训,但对长期贫困人口而言,有两点尤为重要:

· 家庭而非个人应该被作为主要的瞄准单元;

·收入转移支付可以与其他形式的支持(儿童医疗服务、营养套餐、基础教育、技能培训和资产转移)结合在一起来解决多元贫困和贫困代际传递的问题。

大量证据表明,社会保障是一个缓减贫困和长期贫困划算的方法,对国家而言能够负担得起,甚至在相对贫困的国家也能大规模地推广。有一些案例研究曾介绍过社会保障推动大规模减贫的更加广泛的方法。例如,在乌干达,社会保护正在培育和加强社会契约。

然而,有效的社会保障措施不仅需要良好的技术分析,也需要获取政治支持保证其得以启动、实施并顺利筹集资金。在许多国家,社会保护政策都是由主导性政党引入的,而非民间组织游说动员的结果。社会保障项目通常被看作是国家建设的一部分,而非捐助人对减贫的关心。这样,向政党及其“执行机构”提供合理的技术建议就成为一个关键的行动,而且,这还需要与对国家发展目标的讨论相结合。通常,人们认为经济精英和中产阶级会反对社会保护,因为他们害怕产生依赖性和增税。然而,本报告所考察的大多数干预措施在开始阶段都没有遭到明显的抵制,甚至随时间的推移获得了更为广泛的政治支持。

目前,我们所具备的知识条件已足以起草2010年全球社会保护战略,争取实现到2025年完全消除极端贫困的目标。

经济增长与长期贫困

关于长期贫困人口如何从经济增长中受益的问题,目前缺乏比较系统的研究和分析。但是,我们所知道的是,长期贫困人口从经济增长中获得的利益很有限。他们常常居住在农业发展潜力很低且远离市场的地区。由于交通条件差,通信设施不完备,他们被完全排除在经济增长和全球化进程之外。即便他们有机会进入国内或国际市场,获得的收入也少得可怜。很多长期贫困人口以不稳定、低报酬、不健康和不安全的工作为生,改善的希望很渺茫。他们努力工作,但由于受教育水平很低,资产严重不足,获得体面工作的机会有限,导致无法获得发展的机会。由于极端的条件限制,经济增长能够改长期贫困人口生活的程度差强人意。

本报告总结了通过改变政策来提高经济增长缓减长期贫困效应的三个主要领域:农业、城市化和社会保障。 在有效提高农业减贫贡献度方面,本报告提出了3项措施:

·基础设施特别是交通设施。基础设施能“增厚”地方市场,使地主、商人和雇主无法再将他们的价格强加给当地的劳工、生产者和消费者,同时还能提高食品安全的保障程度,并降低他们外出寻找工作机会的成本。

·教育。它能提高农业生产力,促进农业人口向非农部门转移,改善那些在城市地区获得就业机会的外出务工人员的生计(并向家中汇款)。

·信息。一般来讲,长期贫困人口缺乏获得如就业机会、要素和产品价格以及新技术等方面重要信息的渠道。解决这一问题的传统方法是农业推广。然而,最近的研究表明需要发动私人、公共和非政府机构的力量来来改善最贫困人口获取信息的渠道。

第二个核心是城市化。本报告认为,城市化不仅需要在政策上做出调整,还需要政策制定者们改变他们的思维逻辑框架。决策者应该考虑建立一个更激进且与时俱进的国家城市规划战略,而非将城市地区看作是通过各种有规划的控制措施(很少实施)来管理的分散的单元集合。这一战略将把具有经济增长潜力的贫困地区与城市联系起来,促进贫困地区城市和乡镇的发展,解决城市劳动力市场的社会歧视问题。

第三个政策焦点是社会保障。在家庭层面,社会保障不仅能够帮助长期贫困人口改善消费,还能够提高他们的生产力水平和资产拥有量。在“落后地区”,社会保障资源的流入能够刺激地方市场,推动经济繁荣。

实施这些政策会面临诸多挑战——要在从其他项目抽调资源及筹集额外资源上做出抉择。可以肯定的是,我们需要考虑短期的成本和收益,但我们还要看到经济增长会带来飞速的社会变化,特别是通过城市化和迁移,而这些变化将会对长期贫困人口产生影响。同样,城市化和增长也会带来一些消极影响.可能会破坏一些人的生计并加剧经济不平等,从而造成政治权力的集中。因此,这一方面的政策需要考虑对这些有害影响的管理和控制。

社会转型

社会秩序例如阶级、阶层和性别关系对长期贫困人口的生计、福祉和意愿都有深刻的影响。这些秩序并不是固定的,而是会随着时间的推移而不断变化。当前,在全球化的冲击下,他们比以往变化得更快,不过,所有国家最终不太可能变成完全一样。现有的社会秩序强化了导致长期贫困形成的三个方面的因素,使穷人永远是穷人:社会歧视、有限的公民权和不利的就业机会。

在减贫战略体系(PRSs)和类似的政策文件中一般很少提到推动积极的社会转型,但是,它是解决长期贫困问题的核心环节。长期贫困人口不仅需要“好的政策”,更需要一个能够帮助他们实现权利、表达意愿的社会。本报告提出了三个社会优先目标:性别平等、社会包容和能力增强。在促使这些目标实现的过程中,5个方面有效的政策要引起重视:

·初级以上教育;

·生殖健康服务;

·迁移与城市化;

·为社会活动创造支持性环境。

有一些实践案例指出了实施这些政策来帮助长期贫困人口获取权利并提高能力的具体途径,包括为在校儿童提供食物(印度泰米尔纳德邦)、将转移就业纳入减贫战略体系(PRSs)、设置就业岗位储备(印度)和建立拾荒人合作社(亚洲及拉美)等。虽然推动社会转型可能不是一个容易完成的任务,但这些事例表明,创新性的项目能够促进这一目标的实现。

消除暴力冲突,构建社会契约

暴力对所有国家的穷人来说都是有害的,在长期贫困国家尤为突出。贫困可能是诱导暴力产生——从犯罪到战争——的一个原因。不公正可能导致战争,但只在涉及商业投机时才会驱动战争的发生。同时,商业有时候也是内战的根源,特别是在矿产资源能够获得暴利的情况下。因此,消除战争与打击那些通过暴力获得权力和财富的团伙有关。然而,就算这些“坏家伙”被铲除,也不一定就能换来和平。

降低政府脆弱性进而减少暴力和冲突的途径之一是建立并维护一个社会契约,在这一契约下,政府采取行动——建立法律和秩序、提供服务和建设基础设施——降低民众的风险,民众则不断强化其对政府的义务(如愿意缴税支持政府各种行为的资金需求)。社会契约在国家和个人之间确立了互相承担义务的框架,为个人通过纳税贡献自己的金钱来推进国家建设奠定基础。这样,国家就成为一个能切实帮助穷人的机构,而非一个抽象的实体。要实现这一目标,需要建立特殊的财政制度来关注穷人及其需求。通过这种方式,社会契约就能与人们关于公平和正义的诉求有机结合。

从历史上看,建立一个有效的社会契约存在诸多不同的模式,但它们都有一个共同点,即有一个有效的包括税收创造在内的公共财政体系。这一点在脆弱国家尤其重要:新的领导者需要一个好的执政起点,就会实施一些“快速见效的政策”。这些政策大多与直接消除长期贫困领域的问题相关——如加强边远地区的基本医疗卫生服务和基础设施建设。通过建立法律和秩序、提供各类服务和建设基础设施来降低人们的风险则是下一步的打算。这就在国家和个人之间建立起了相互承担义务的责任机制并为个人愿意通过纳税贡献金钱支持国家建设创造了条件。此即为创建公民权的真正基础。

消除长期贫困

如果各国政府和国际组织能够做出必要的政治承诺并相应地投入资源的话,在2025年前消除长期贫困是一个可行的目标。对于一些长期贫困的国家来说,这一目标看起来似乎过于雄心勃勃,不过,退而求其次,就几个稳定且相对富裕但长期贫困人口众多的国家来说(孟加拉、中国、印度),在未来几年会见到比较快的成效。

虽然各国在实施消除长期贫困的政策时要因地制宜,但目前有证据显示。各国及国际组织应首先在下述5个政策方面有所行动:

·社会保护:政府提供社会保护特别是社会救助,能够显著地降低长期贫困人口的不安全程度,并增加其融入经济增长进程的机会。

·为难以惠及的人口提供公共服务:提供生殖健康服务和初级以上教育可以打破贫困的代际转移,并对长期贫困家庭的发展前景产生深远影响。

·构建个人和集体资产:拥有资产能够增强长期贫困人口的个人(和集体)能力,一个家庭持有的精神、物质和社会资产越多,它在社会网络、交易和非正规金融市场中的地位就越高。

·反歧视和性别赋权:消除社会歧视能够促成一个公正的社会契约并增加长期贫困人口的经济机会。

·城市化和迁移:在农村地区,长期贫困仍然非常普遍,在城市地区,长期贫困可能会更严重。因为这些长期贫困人口没能从城市化中获益,无法通过移民获得工作机会。长期贫困人口需要通过教育和反歧视来获得迁移的机会。人们需要采取新的城市规划理念,发掘城市增长的利益点,并允许农村贫困移入者获得一部分城市生产的收益。

为消除长期贫困,我们还需要调整国际上主导性的减贫模式——减贫战略体系(PRSs)和千年发展目标。

减贫战略体系(PRSs):仍然是一个重要的工具,但是需要:

·提供不同类型穷人更多的信息,并对各国长期贫困进行深入的研究;

·从由施惠者出台的政策文件转变为融入国家社会发展战略框架的重要行动指南;

·超越政策制定,根据实现这些政策目标的要求,来引导社会和政治变革。

千年发展目标:需要在2015年的时限上进一步拓展,充分整合各种力量在全球范围形成一个消除长期贫困的战略目标框架。这就要求:

·设立到2025年消除极端贫困的目标;

·设立到2020年为所有穷人和脆弱群体提供基本社会保护服务的目标;

·设立到2020年普及初级以上教育的目标。

本报告对政策的方方面面进行了大量的阐述。不过,政策的改变一定要注意长期贫困人口在解决自身贫困方面的主体地位。今天,虽然所有人都已经意识到了长期贫困问题的存在,然而,政策制定者以及社会大众仍将他们视为具有依赖性且被动等待救助的群体。大多数长期贫困人口都在努力地工作来改善他们自身的生计及子女的未来,在极端困难的情形下,他们别无选择。他们需要真正的承诺,辅之以具体的行动和资源投入,来支持他们的努力,使他们克服摆脱贫困、获得公民权利的障碍。

“1天1美元”贫困线的修订

(Martin Ravallion,陈少华,Prem Sangraula世界银行发展研究组)

本文对1990年提出的用于衡量世界上最贫困国家绝对贫困水平的“1天1美元”国际贫困线做了首次重大的更新。我们发现在一系列新的国家贫困线中,仅仅当人均消费水平高于“1天2美元”时(按2005年购买力平价计算),才会出现显著的经济梯度变化。我们建议将人均“1天1.25美元”作为新的国际贫困线。发展中国家的相对贫困问题比曾经预想的更严重。作者认为,相对贫困必定会在“1天1.25美元”以下出现。当平均消费水平超过2美元/天时,相对贫困的变化斜率为1/3。

一、 引言

大量的贫困测量文献认为,生活在不同阶层的人对贫困的含义有不同的认识。通常穷人认为的消费临界水平是指足以能够摆脱贫困的水平,而富人所认为的消费临界水平是足以避免成为穷人的水平,因此,穷人的消费临界水平很可能会低于富人所认定的水平。

在定义贫困的众多标准中,经济梯度能否用来反映国家之间以及特定国家内部的贫困状况呢?Ravallion,Datt和van de Walle(缩写为RDV)(1991)研究了当平均消费水平和贫困线都按照共同的购买力平价(PPP)(即货币转换率,目的是确保对商品的共同购买力)折算后,贫困线如何随着平均消费水平的变化而变化。最贫穷国家的贫困线通常偏低,而且很少或根本没有显示出经济梯度。然而,RDV还发现,当超过消费临界水平后,国家贫困线随着平均消费水平的提高而急剧上升,富裕国家的弹性趋于1。因此可以认为绝对贫困(即贫困线的真实价值不变)与贫困国家更相关,而富裕国家表现更突出的是相对贫穷(即贫困线与收入中位数成比例)。

国家贫困线为什么有这种经济梯度呢?贫困线通常关注的是营养需求,而穷人和富人的营养需求往往很相似。因此,营养需求不是用来解释贫富差距的原因。比较合理的解释是,随着人们生活水平的普遍提高(如果某人不是穷人),他的(传统的食物和非食物)消费需求观念就会相应发生变化,人们希望能够消费价格更高的食物(更多的肉类和蔬菜,更优质的粮食作物),有更标准化的饮食,有更好的衣食住行。从这个观点来看,贫困是一个特定的社会概念,即在一个特定的社会中,能够摆脱贫困的消费需求取决于该社会中人们普通的消费水平。

那么我们应如何判断一个社会的整体贫困程度呢?有人可能会利用每个国家都普遍贫困线(或特定国家人们所期望的平均消费水平)来衡量,但这样做的结果并没有反映具有相同消费水平的人之间的贫困差异。同时,将绝对贫困人口和相对贫困人口一视同仁,还可能会分散扶贫最应该优先关注的内容,即提高世界上最贫困人口的生活水准。而且,福利经济学所普遍假设的个人福利取决于其自身消费水平也是具有说服力的。但是绝对贫困线应该如何制家呢?在RDV之前,用于测量全球贫困的绝对贫困线已经有很多随意的制定办法。

受这些方法的激励,RDV和世界银行(1990)认为,应该按照最贫困国家的生活标准来衡量全球贫困。以RDV原先设定的国家贫困线为基础(Chen和Ravallion,2001),采用RDV和世行提出的新方法,使用每月32.74美元或每天1.08美元(按1993年的PPP)的国际贫困线为标准对贫困程度做了最新估计。根据该标准,2004年发展中国家约有1/5(约10亿)的人是贫困人口(Chen和Ravallion,2007)。

这显然是衡量全球贫困的一个保守估计数。人们几乎不能相信,按照最贫困国家的标准衡量的贫困人口(世界上的)并不是事实上的穷人。这也就是说,除了为世界上最贫困人口而设定的贫困线外,并没有设定一条较高的贫困线,另一种情况是,假设发展中国家按照美国的生活水平来制定贫困线,那么这样的标准对于(可能)拥有95%以上贫困人口的发展中国家来说并没有太多的意义,因为美国的生活标准对于典型的发展中国家中的大多数人来说是可望而不可即的。

如果有人认为应该用福利维度以及福利的相对剥夺来衡量贫困,那么相对贫困就是一个最好的选择。Chen和Ravallion (2001,2004)提出了相对贫困测量的一些估计,如果一个人满足“1天1美元”的绝对消费标准,并且假设该国居民中超过1/3的人其平均消费标准也是“1天1美元”,那么这个人就不是穷人,其中“1/3”这个系数完全符合RDV设定的贫困线数据(Chen,Ravallion,2001)。但是请注意,即使采用这种方法测量贫困,“1天1美元”线的准确定位也必定低于相对贫困线。

本文运用大量的新数据,来重新思考国际贫困线的设定问题。这些数据有两个重要的来源,第一个来源是2005年的全球国际比较项目(ICP)(World Bank,2008a),按照购买力平价(PPP)调整后的新数据,该轮ICP数据收集(开始于1968年)是最耗时耗力的,同时也被期待数据质量能有大幅的提高。第二个来源是基于各个发展中国家的贫困线(为本报告编写)得到的新数据,这些数据涵盖了自1990年以来的这段时期,借鉴了大量的特定国家贫困研究的数据,而这些贫困研究是自1990年以来在世行的ICP指导下已经开展的研究。

二、 社会主观贫困线

回顾文献,有关福利和贫困测量已经公式化为一个观点,即“社会主观贫困线”(SSPL)。SSPL是指如果某人的收入水平高于特定社会中假定的那个点,那么这个人就不认为自己是穷人;相反,如果收入水平低于那个点,这个人就认为自己是穷人,这个点就是社会主观贫困线。SSPL隐含的一个前提是,一个人对贫困的理解取决于个体自身的生活水平,大量证据都显示出与该前提相一致。

SSPL也可以被假设为在给定的收入水平下,社会对个体贫困认识的影响。心理学家、社会学家和一些经济学家认为,个体所处的环境会影响个体对福祉的看法,而许多文献仅(明确或不明确地)关注发达国家,对于发展中国家是否也存在贫困的社会影响则仍然是一个悬而未决的问题。

国家贫困线并没有明确地表明就是社会主观贫困线(SSPL)。在更多情况下,贫困线是根据一系列的基本消费需求费用来估算,通常是以能够满足身体健康为标准的营养需求来估算。然而,在贫困实际测量中,选择贫困线参数的范围很广,而最终选定的贫困线很可能是社会认可的贫困线。事实上,如果任何国家的贫困线与SSPL间存在重大的分歧,那么该贫困线也是不可能被接受的。换句话说,在制定客观贫困线时,最基础的概念就是SSPL。

我们假定,某国的贫困线就是该国的SSPL,每个人又都有一个基于其自身消费和收入水平(y)设定的个体贫困线(z),这种联系仅限定于特定国家。更普遍的是,我们假定z和y的函数形式仅限定于某一特定国家。我们更进一步假设,个体贫困线(z)和消费或收入水平(y)之间的关系取决于该国的整体平均消费水平(C),指标C可以用来描述个人主观贫困线的社会影响。我们用下列函数表示指标间的这种关系:

Z=φ(y,C)当y∈[ymin,ymax] (1)

为了得到一个独一无二的国家贫困线,我们对函数φ做以下三点假设。

(1)函数对于个体消费或收入y和社会平均消费水平C是连续可微的,并且,消费或收入Y是严格增加和连续的,社会平均消费水平C是非下降的;(2)最穷的人认为自己是穷人(φ(ymin,C)>O),而最富裕的人认为自己不是穷人(φ(ymax,C)<ymax;(3)随着个体收入的增加,主观贫困的差距在缩小,即φ,(y,C) <1。这些假设意味着(根据中值定理)存在一个独一无二的SSPL(Z),可用明确的点来表示:

2=φ(Z,C)=f(C)

公式(2)表示社会主观贫困线z是个体贫困线(z)和社会平均消费水平C的函数。

一个特例 :假定在一个特定的社会中,当社会平均消费水平C高于消费临界水平C*, 即当C>C*时,随着社会平均消费水平C的提高,个体主观贫困线Z(=φ(y,C))是严格上升的。当社会平均消费水平C低于消费临界水平C*时,即C≤C*时,个体主观贫困线Z取决于个体收入y,即C=φ(y,C)=φ(Y)。只有当社会平均消费水平C高于消费临界水平C*时,个人主观贫困才会影响。也就是说,非常贫困的国家生活水平通常很低,很少有人会有相对贫困的感觉。那么很显然,社会主观贫困线(SSPL)与平均消费水平(C)的总体联系可表示为当平均消费水平C低于消费临界水平C*时,即C≤C* ,(C)=O,表明社会平均消费水平是一个常数。在消费临界点所表示的社会主观贫困线Z*[Z*=f(C*)]必定低于国家贫困线。

三、 发展中国家的国家贫困线

RDV收集的国家贫困线包含33个国家(包括发达国家和发展中国家),利用了专门的、具体国家的、大多数的贫困研究成果,时间跨度为1980-1990年,显然,现在看来这组数据比较陈旧。

自RDV以来,借助世行的国家“贫困评估(PA’s)”项目,对发展中国家贫困问题的研究和分析越来越多,许多发展中国家已经开始了“贫困评估”(尽管在1990年可利用的PA’s还是非常少)。许多核心报告都出于国别的世行分析项目,每一份报告都描述了该国的贫困程度及贫困原因。特定国家的“贫困评估”是在与该国政府协商后开展,其中许多“贫困评估”都由政府来做。许多低收入国家也从事“减贫战略文件(PRSP)”的工作。尽管能够得到一些项目捐助者的资金支持,PRSP实际上是由政府来承担。“贫困评估”或“减贫战略文书”中大部分工作都包括贫困测量方面(包括贫困状况)。PA和PRSP通常都将会描述在每一个国家中贫困的含义(贫困状况、总的贫困统计以及随着时间变化两者的变化情况)。显然,“贫困评估”和“减贫战略文书”是取得有关发展中国家公认的贫困线信息的重要来源。

本文所用的88个国家贫困线的数据来源于最近出版的PA、PRSP以及其他资料中涵盖1990-2005年的数据。每一个贫困线给出的价格为特定调查年份的价格(用于贫困测量的计算),大约3/4的样本观测值来源于同一项调查。在其他情况下,如印度,用消费价格指数对原有的国家贫困线进行了更新。

由于PA是世行的一个报告,因此会引发两个问题。首先,这些国家的贫困线可能会被猜测为是表面贫困线,而不是被每一个国家所接受的贫困线,因此引发对SSPL的质疑。然而,在制定PA的过程中需要(大范围地)与政府协商,当然包括关于制定最适合贫困线的讨论。因此,与RDV相比,新一套的贫困线更有理由被认为是国家贫困线,而RDV的贫困线大部分是用于学术研究。

第二,世界银行和减贫战略文件所使用的贫困线可能是偏向于世行的国标贫困线,这不是我们要关注的重,PA(和减贫战略文件中)的贫困线通常既有预先存在的国家贫困线也有派生贫困线,而这两种贫困线并没有明显地标明来源于世行“1天1美元”的贫困线,它们仅是适合特定国家的贫困线。80%的情况下,贫困线的设定使用“基本需求费用(cost of basic needs)”方法。按照这种方法,食品贫困线是指消费一定食物量的支出,这里特指的是具体国家(或地区)所约定的食物能量需求量,常用每人每天2100千卡热量表示。同时还要加上“非食物支出”,这主要是针对那些贫困人口的非食物支出而言,他们的食物支出(或有时是全部支出)近似于食品贫困线。这是制定贫困线所必须要慎重考虑的部分。尽管约定的食物能量需求很相似,但是有许多种食物可产生相同的食物能量,并且在任何情况下,都会表现出一些食物比另一些食物更受欢迎。对充足的非食品支出的认识也各不相同,在对贫困线参数设定的判断上,也可能反映了每一个国家对贫困含义的普遍观念。

我们使用2005年全球国际比较项目(ICP)中的家庭消费(PPP)将这些国家贫困线转换为当前的货币。2005年的ICP显然是对不同国家生活成本如何变化的最全面的评估。ICP收集的是特定区域中600~1000种商品和服务的价格,将146个国家(包括OECD国家)根据155个具有可比性的“基本项目(basic headings)”进行分组,价格来源于每个国家中的大量样本店铺的价格。根据2005年的ICP,将世界划分为6大区域,每个国家都有各自的产品清单,所有区域都参与了该项目,但拉丁美洲的参与率较低。

2005年的ICP比1993年的ICP有明显改善(1993年的数据用于全球贫困测量),主要体现在:参与价格调查的国家更多(2005年为146个,1993年为117个),调查方法更科学。新方法已经用于政府补偿和住房的测量中,该调整也有利于发展中国家平均生产率较低的公共部门中的工人(降低了公共管理、教育和卫生部门中服务的估算值),许多国家都进行了环比(通过全球价格与地区PPP估计相联系)。此外,2005年的数据是建立在更严格的监督、更准确的计算方法之上的,在ICP价格调查中,对于具有国际可比性商品质量标准的认定上采用了更加严格的规程。除此以外,用ICP数据(世行,2008a)对PPP的计算也采用了标准的方法,同过去一样,世行采用了双边费希尔价格指数的多边延伸。

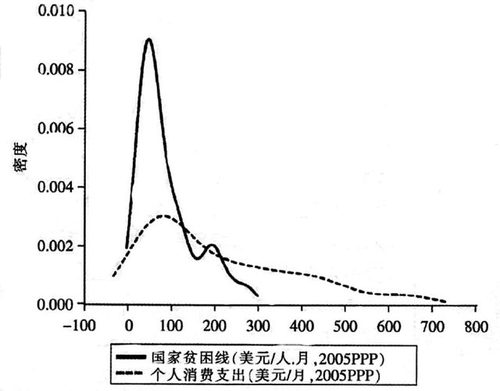

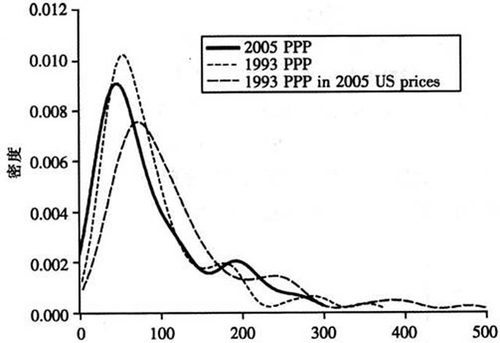

每个国家都采用世行(2008a)的个人消费购买力平价将国家贫困线转换为2005年的价格,88个国家中有11个国家不能用2005年的PPP进行调整(主要由于拉美的ICP的覆盖范围很低),其中一个国家(津巴布韦)的数据被认为不可靠。考虑到PPP的缺失和其他一些数据问题,我们得到了75条贫困线。图l列出了贫困线的密度函数(采用标准的kernel函数),按照2005年不变价格,国家贫困线在每月19.05~275.71美元之间,贫困线平均数为87.59美元/月,贫困线中位数为60.81美元/月。

图1 74个发展中国家贫困线密度

尽管ICP是为了测量具有国家代表性的商品价格,但事实并非如此。抽样误差产生的主要原因是在一些国家调查范围仅限定在城市地区。例如,在中国仅调查了11个城市,尽管样本也包括城市周边的一些农村地区,但这些地区并不能代表中国农村的情况(Chen和Ravallion,2008a)。基于ICP样本信息,我们将下列国家2005年的消费购买力平价作为城市的购买力平价:阿根廷,巴西,玻利维亚,柬埔寨,智利,中国,哥伦比亚,厄瓜多尔,巴基斯坦,秘鲁,泰国和乌拉圭。因此,这些国家的贫困线是城市贫困线。

我们遵循RDV的原则,采用国民核算账户(NAS)中的人均个人消费支出(PCE)作为衡量经济福利的措施(更准确地说,我们采用“家庭最终消费支出”)。个人消费支出(PCE)的样本均值为209.40美元/月(6.89美元/天,2005年不变价)。样本中有15个国家的PCE低于60美元/月,或2美元/天;最贫困国家是马拉维,人均PCE仅为1.03美元/天。图1也显示出人均PCE的密度函数,中间部分显示的不太分散,但是当分配越不公平时,PCE也变得越分散。

在国民核算账户中,可用相关调查的家庭平均消费或家庭平均收入来替换PCE。然而在许多情况下,贫困线的计算来源于同一项调查,所以国家贫困线和平均值之间的联系似乎不太真实,’但它们有共同的测量误差。例如,我们来看设定国家贫困线最流行的方法,其中食物支出根据国家(或某一地区)预先的设定值,而对非食物支出的补贴则是依据恩格尔系数。在调查中,非食物支出的低估将改变恩格尔系数并且使贫困线自动向下调整。测量误差将在贫困线和均值间产生一个正向相关关系。只要国民核算账户的测量误差独立于调查的其他变量,PCE将是最具代表性的指标。然而,我们也要用替代的调查方法来做敏感性检验。

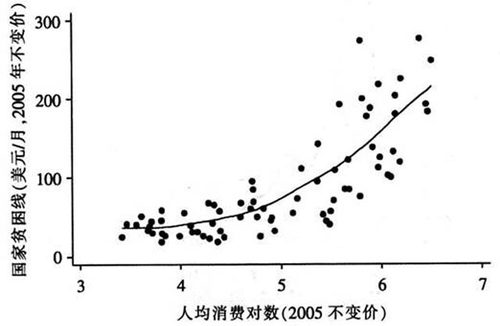

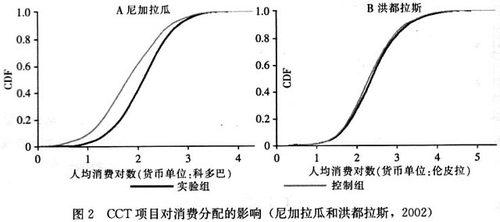

图2 比照平均消费水平的国家贫困线散点图

图2是根据调查年份的对数PCE绘制出的贫困线。图2表明,一旦平均消费水平高于某一临界点,就会表现出强烈的经济梯度。同时,也根据平均消费对数显示出国家贫困线的非线性回归。

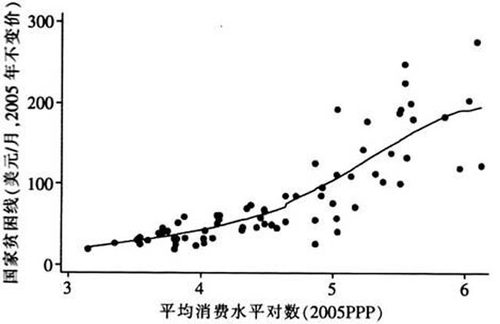

对应于图2,图3使用调查的平均消费水平代替PCE,所用模式也类似于图2,但用最小二乘法计算的贫困线弹性稍高,为0.804(t= 15.97)。

图3 比照调查均值的国家贫困线散点图

因此,PDV利用先前汇编的国家贫困线数据所作的模型类似图2,随着平均消费水平的提高,贫困线也在上升,但初始弹性较低。因此,贫困国家主要关注绝对贫困问题,而高消费水平国家关注的是相对贫困问题。然而,值得注意的是,整体弹性到底多高才算是发展中国家。

由于存在食品和非食品需求,因此贫困线中的经济梯度是一个集合体,尽管我们只能用样本贫困线来量化该分差。通过将28个样本国家中的食品部分和非食品部分分离,我们得到了完整的数据。在贫困线中,食品所占平均份额为0.564(0.260~0.794之间)。我们发现,贫困线中食品在平均消费水平中的弹性是0.471(t=9.55),几乎是非食品的1/2,非食品的弹性是0.910(t=8.97)。

因此,尽管经济梯度中食品部分也占一定比例,但是在图2中表明,国家贫困线所显示的经济梯度的主要驱动因素是非食品部分(占全部弹性的60%左右)。贫困线的社会影响更多地是由非食品需求决定,而不是食品需求。

四、 国际贫困线的设定

利用新汇编的数据,我们来重新思考曾代表许多发展中国家“1天1美元”的贫困线标准,我们将通过一系列的方法来探索出与这些新数据相一致的一条新的国际贫困线。

所有样本国家(样本数n=75)的中位数贫困线是60.81美元/月,相当于每天2美元,而平均贫困线则高达2.90美元/天。图2显示的经济梯度意味着平均贫困线远远高于那些最贫困国家的贫困线。

马拉维的贫困线(样本中最低人均消费支出)是26.11美元/月。然而正像样本中许多特殊点一样,这可能是由于较大的测量误差和国家特定误差造成的。值得注意的是,尽管在图2中所显示的两者之间的关系在低PCE水平下变动较平缓,但仍然存在相当大的变动。毫无疑问,所用数据以及制定国家贫困线所使用方法的不同是其主要原因:不同国家如何设定贫困线,存在着测量误差和选用方法的差异,这些可以被作为从福利映射到收入方面时的干扰项。在正常的经济测量中,自然会得出一些普遍观点。最好的办法是利用最贫困国家的贫困线的期望值,反映贫困线如何随着平均消费水平的变动而变动。

我们所选的参照组是样本国家中人均PCE小于60美元/月的国家,包括马拉维,马里,埃塞俄比亚,塞拉利昂,尼日尔,乌干达,冈比亚,卢旺达,几内亚比绍,坦桑尼亚,塔吉克斯坦,莫桑比克,乍得,尼泊尔和加纳,这些国家的PCE的变动范围从31.34美元/月到56.90美元/月,平均PCE为42.26美元/月(或1.40美元/天),PCE中位数为41.33美元/月,平均贫困线为37.98美元/月或每天1.25美元(中位数是38.51美元/月)。

在参照组中,1.25美元贫困线的变化非常稳健。如果仅关注一个国家而不是最贫困的10个国家,那么平均贫困线是37.27美元(1.22美元/天);如果关注最贫困的20个国家,那么平均贫困线是38.33美元(1.26美元/天)。不过,这些是非连续性的参照组。相反,如果我们重点关注贫困线按“当前货币”表示的、来源于相同的调查(而不是对较早的仅用来防止通货膨胀的贫困线进行升级)则平均贫困线仅上升至38.89美元/月(样本数n=11)。如果我们关注按当前货币表示的最贫困的10个国家的贫困线,那么平均贫困线为37.22美元/月。

为了使贫困线测量更完美,我们也提出建立相对贫困线,假定为每天1.25美元,当超过消费临界水平后,相对贫困线以1:3的梯度迅速上升。较低的1.25美元仅对15个最贫困国家有约束力,而贫困线迅速上升的点则为平均消费水平为1.95美元/天。该相对贫困线与图2(r=0.994)的拟合值以及与国家贫困线的数据(r=0.863)有很高的相关性。

五、 与过去的贫困线进行对比

绝对贫困线

由于购买力平价的计算方法发生了变化,设定国家贫困线时所用数据及方法也在变化,新设定的贫困线与过去的国际贫困线相比较复杂。然而,为最贫困国家设定贫困线已经有很多实践。根据Penn World Tables(1985年PPP)。RDV使用了2条贫困线:其中之一是最贫困国家每周23美元的预测贫困线。用一条是通过分析6个国家(印度尼西亚,孟加拉国,尼泊尔,肯尼亚,坦桑尼亚和摩洛哥)而得到的较高的每月31美元的贫困线,该贫困线能够代表低数人国家的水平。用1993年的PPP,Chen和Ravallion(2001)用RDV数据中显示的10条贫困线的中位数得到了32.74美元/月或1.08美元/天的贫困线,结果显示与预测的贫困线非常相似(1.05美元/天)。

通过我们的研究发现,最具可比性的估计数是最贫困国家的贫困预测线。平均消费干净函数贫困线的对数回归值类似于Chen和Ravallion(2001)所做的33.76美元或1.11美元/天(2005年不变价)。正如上面所述,更稳健的一值是基于非参数回归所做的估计值,为37.16美元/月或1.22美元/天。因此,如前所述,15个最贫困国家的平均贫困线为1.25美元/天。

很明显,新的国际贫困线1.25美元/天比以前的贫困线所代表的美元价值因此,按照1993年的美元价值折算,1.25美元/天仅相当于0.92美元/天,比Chen和Ravallion(2001,2004)所做的1.08美元/天(1993年PPP)低于1.25美元/天的贫困线相当于1996年的1.00美元/天。从另一方面来看,如果仅仅对1993的贫困线按照美元通货膨胀进行调整,那么我们将得到的贫困线是1.45美元/天(2005 PPP),而Chen和Ravallion(2001)历估计的贫困国家的贫困线“1.05美元/天”按照2005不变价将调整为1.42美元/天,这些贫困线显然高于我们所估计的1.25美元/天的标准。

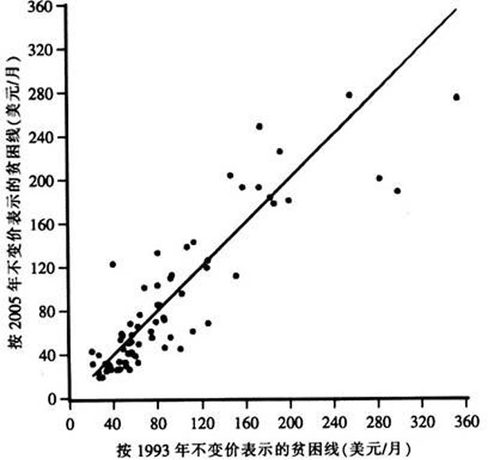

图4 国家贫困线按不变价修订

如果将一个特定的国家贫困线按照1993和2005的美元价值转换,我们就会看到PPP的巨大变化,72个国家的比较结果见图4。平均贫困线(1993年不变价格)是91.25美元(而2005 PPP的为87.59美元),贫困线中位数是66.70美元(2005 PPP的为60.81美元)。从图4中需要值得注意的是,2005年的ICP往往意味着最贫困国家贫困线的美元价值下降更多(按比例计算)。这可从图5可选的PPP国家贫困线的密度函数清楚地反映出来(图中给出的是在1993、2005不变价格计算出的国家贫困线,并且按照美元通货膨胀进行了调整)。根据人均消费水平计算的15个最贫困国家的平均贫困线是44.19美元(1993不变价格),按照2005不变价格计算的平均贫困线是37.98美元。这可以被认为是2005年的ICP提高了发展中国家的PPP,而使得贫困线下降。

图5 国家贫困线密度(1993、2005年不变价)

为什么2005年的平均贫困线与1993年的相比要远远低于按照通货膨胀去行调整后的贫困线,原因有许多种,我们不能排除通货膨胀率误差的可能性,但是更有可能的是由于1993年的PPP。1993年的ICP价格调查,界定可比较品时采用的标准较低,可以很容易地提高1993年的PPP。

相对贫困线

令人感兴趣的是我们还用新的相对贫困线与Chen和Ravallion(2001-2004)的贫困线进行了比较,按照Atkinson和Bourguignon c2001)的观点,非贫困者必须既有一个绝对的最低收入,但又不是相对贫困的,这表示其收入要高于平均收入的一定比例(k)。Chen和Ravallion选择贫困线等于1.08美元/天并且k=l/3作为非贫困者的界限,这与RDV设定的贫困线(1993PPP) 非常吻合

有关该贫困线,需要注意两点:第一,相对贫困线与平均消费水平的弹性从来不可能为“1”(低于1.95美元/天时弹性为零,并且当平均消费水平C等于无穷大时弹性才趋于1)。这样我们所计算的相对贫困线就避免了过去设定和固定比例贫困线的一些异常现象。第二,Chen和Ravallion在设定相对贫困线时的消费水平略高于我们设定新贫困线的消费水平。Chen-Ravallion设定于相对贫困线是在消费水平为3.24美元/天(1993PPP)的节点处,而我们所建议的相对贫困线与消费水平的节点为1.95美元/天(2005PPP)。如果我们选择1.25美元/天与消费水平的1/3中的最大值作为相对贫困线(2005ppp),那么链接点将是3.75美元/天而不是1.95美元/天。个人消费支出在1.95美元/天与3.75美元/天之间的包括18个国家,这18个国家不再受绝对贫困线的约束。另外,如果我们使用1.20美元/天和消费水平的1/3中的最大值为相对贫困线(假定1.20美元/天是我们按照2005不变价格估计的平均贫困线,对应与1993年不变价格的1.08美元/天),那么我们发现其中的16个国家不享受绝对贫困线的约束。

根据新数据我们所做的国家贫困线认为,与RDV的研究相比,许多发展中国家更加关注相对贫困。这反映出我们早先发现的贫困线与样本国家平均消费水平之间的整体弹性很大,略小于1,类似于过去对发达国家所做的一些估计数。

六、 结论

原来设定“1天1美元”贫困线的目的是评估世界整体的贫困状况,采用最贫困国家中贫困的标准进行测量。我们对低收入和中等收入国家的贫困线进行了修订,利用了特定国家所做的世行“贫困评估”和“减贫战略文件(PRSP)”中的资料。将这些国家的贫困线采用一套新设定的消费购买力平价将国家贫困线转换为统一的货币单位,来源于2005年国际比较项目(ICP)所做的价格调查。

我们发现,当平均消费水平高于临界消费水平时,不同国家的国家贫困线都趋于上升,但是,当平均消费水平低于临界消费水平时,贫困线的变化较平缓。这种模式符合我们将国家贫困线作为“社会主观贫困线(social subjectivepuverty line)”的解释,即如果某人的收入水平高于特定社会中假定的那个点,那么这个人就不认为自己是穷人;相反,如果收入水平低于那个点,这个人就认为自己是穷人,这个点就是社会主观贫困线。

我们发现,2005年ICP价格调查结果显示了最贫穷国家的购买力平价要向上修正。因此,简单地根据美元的通货膨胀水平向上调整旧的国际贫困线要远高于按照2005年购买力平价而计算出的最贫困国家的贫困线。为了与贫困国家的贫困线相一致,以真实美元价值表示的国际贫困线必须要根据较贫困国家的购买力平价向下调整。我们建议根据2005年不变价格来设定“1天1.25美元”的一条新的国际贫困线(相当于1996年不变价的“1天1美元”的标准),该贫困线是15个最贫困国家的平均人均消费水平线。总的来说,全球贫困线将趋于上升,因为购买力平价较大的比例调整主要是针对较贫困国家而言。

研究结果表明,与20年前相比,对相对贫困的关注变得越来越重要。许多国家随着平均消费水平的提高贫困线也在提高,这些国家开始关注相对贫困问题。在我们的发展中国家样本中,贫困线与平均消费水平的总弹性为0.7,接近发达国家的水平。我们还提出了相对贫困线,与国家贫困线的数据一致。相对贫困线最低值设定为1.25美元/天,该贫困线适用于上述参照组,但是后来根据1/3梯度的平均消费水平做了相应的提升,这与我们设定的国家贫困线数据非常吻合。

在Chen和Ravallion (2008b)的研究中,1981-2005年新贫困线测量涵盖了116个国家的675次调查,本文采用的是“1天1.25美元”(2005年不变价格)的新贫困线,在其他方面使用了类似的估算方法,如Chen和Ravallion(2001,2004)概述中所提到的。Chen和Ravallion也测试了选择贫困线定性分析结果的稳健性,并且提出了贫困线的估计值在1.00~2.50美元/天。

世界银行新贫困数据对亚洲开发银行的启示

(Armin Bauer,Rana Hasan,Rhoda Magsombol,Guanghua Wan)

一、 引言

2008年9月,世界银行发布了新的世界及地区贫困评估报告。随后在2008年10月14日又发布了国别贫困评估报告。新的数据显示贫困人口较先前的估计有所增加。基于亚洲开发银行从25个发展中国家成员国(占全部发展中国家成员国人口的95.3%)获得的新数据显示:2005年有9.03亿人(占这25个国家人口的27%)生活在极端贫困中,比早前估计的6.64亿人(20%)要高出大约1/3。此外,该地区大约9亿人属于中等贫困,也就是说这个地区超过一半的人口(即18.03亿人,精确地说是54%)生活在极端贫困或中等贫困中。贫困人口数量的增加并非由于使用了更高的贫困线,而是由于发展中国家的生活成本提高了。这是亚洲开发银行作为主要成员参加的2005年国际比较项目研究得出的主要结论之一。新的贫困数据表明该地区想要在短期内摆脱贫困未免言之过早。有趣的是,许多政府似乎都接受了新贫困数据的隐含意义,即需要做出更大的努力来解决贫困和脆弱性问题。

那么,对亚洲开发银行新的“2020年战略”及其共享式增长的策略的意义何在呢?

二、 何种贫困线适合于国际贫困比较?

采用国家贫困线还是国际贫困线?

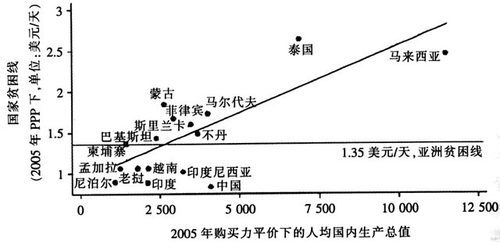

事实上,所有的发展中成员国都设立了自己的贫困线,贫困线反映了维持可接受的最低生活标准所需的食品和非食品成本。可问题的关键是,这种最低生活标准依国家不同而不同。特别是,一个国家的人均GDP越高,可接受的最低生活标准中所包括的非食品产品和服务就越多,且越重要。因此,富裕国家的国家贫困线要高一些(见图1)。

结果是,基于国家贫困线的贫困评估虽然对于讨论该国问题来说很重要,却不能为地区的国别比较提供基础。对贫困进行国际比较,需要一个通用的生活标准来区分所有国家的贫困人口和非贫困人口。换句话说,选择的贫困线必须能够代表所比较的各国的生活标准,并且是一个恒定的临界值。这一贫困线即为国际贫困线。

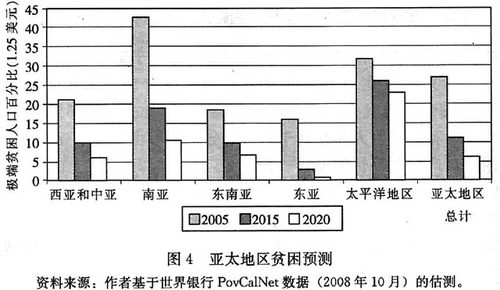

图1 亚洲的国家贫困线:富裕国家的国家贫困线更高

资料来源:亚洲开发银行,2008。

“1天1美元”贫困线

应该如何设立国际贫困线呢?1990年,世界银行的研究者们用一种简单的方式解决了这个问题。他们声称低收入国家的国家贫困线为全球和国别的极端贫困比较提供了天然的基础。基于33个样本国的国家贫困线,他们发现每人每天1美元的标准能够代表10个低收入国家的国家贫困线,从而提议将之作为对极端贫困进行国际比较的通用基准。随后,世界银行在《1990年世界发展报告:贫困》中首次采用并介绍了“每人每天1美元”的贫困线。

1天1美元的贫困线是否定期更新

世界银行的研究者们对1天1美元的贫困线曾进行了几次更新。2000年他们依据1993年的价格,将极端贫困的国际贫困线更新为1天1.08美元。然而“1天1美元”这一由许多分析家得出的官方辞令仍然得以保留。最近的一次更新是在2008年的3月,即依据2005年的价格将国际贫困线提高到1天1.25美元。

为什么1天1美元和1天1.25美元的贫困线本质上是一致的?

提高每人每天1美元的贫困线会造成一种提高“门槛”的印象。然而事实并非如此。所有的更新都是基于最初的原则:1天1美元的贫困线是用来代表贫困国家的国家贫困线的。诚然,实践这一原则的程序发生了一些变化,但是这些变化实际上是获得发展中国家贫困线更好的数据来作为设立国际贫困线的起点。2000年的贫困评估是基于1993年的购买力平价(PPP)比率,2008年的更新则是基于能够得到的最新的2005年国际购买力平价比较数据。

(如果贫困线没有发生实质变化)为什么贫困评估的结果却显示贫困人口正在越来越多?

主要的原因是发展中国家的生活成本较先前评估显示的有所提高。因此,1美元能够购买的食品和非食品的消费量在减少。这也是亚洲开发银行积极参与的2005年国际比较项目研究的重要结论之一。特别是2005年的国际比较项目显示:发展中国家的生活成本比1993年国际比较项目所显示的结果要高。在参加2005年国际比较项目的146个经济实体中,中国属首次参加,而印度距上次参加也已经过了20年。

如何比较不同国家的生活成本?

亚洲开发银行作为2005年国际比较项目亚太地区的协调机构,与23个国家的国家统计机构一起搜集并比较了1 000多种产品的价格,其中大约650种是家庭消费的商品和服务。这些产品的价格被用来计算家庭消费“购买力平份”(简称消费PPP)。消费购买力平价使我们能够在国家间对生活成本进行有意义的比较,从而在评估贫困的国际比较中起着重要的作用。

以菲律宾为例,说明考虑购买力平价因素的重要性

以2005年价格1天1.25美元贫困线为例,要计算在菲律宾有多少人生活在这个标准之下,我们就需要将1.25美元转换成菲律宾比索,然后利用菲律宾2005年的家庭支出调查数据得出贫困人口的数量。与通常所想不同的是,美元转换成比索的过程充满了玄机,我们可能觉得使用市场汇率(计算)是很正常的,如果这样,就大错特错了。在2005年,货币市场上55.09比索能够交换到1美元,然而,这并不表示在普通家庭消费产品方面,美国的1美元和菲律宾的55.09比索具有相同的购买力。,由于受到国家间贸易程度、投资流、外汇投机以及官方储备变化等因素的影响,汇率可能并不是反映不同货币在一个国家家庭消费物品和服务购买力的好的指标。事实上,2005年的国际比较项目发现在家庭消费方面,美国的1美元与菲律宾的24.18比索具有相同的购买力。因此,在计算2005年菲律宾的极端贫困人口数量时,应采用24.18而非55.09作为乘数来将1.25美元折算成比索。从而,对于菲律宾来说,2005年的国际贫困线就是1天30.23比索。基于这一国际贫困线,任何每日支出在30.23比索以下的人都被应该被划分为贫困人口。

对世界银行贫困标准更新的批评

世界银行的贫困评估,已经受到了一些批评和质疑:

正确的标准:1美元或1.25美元的贫困线都受到质疑,人们认为它们所代表的生活标准要么过高,要么过低,而没有理由不考虑其他的国际贫困线。1天1.25美元的贫困线代表了世界15个最穷的国家极端贫困状况,而许多亚洲国家都使用高于1.25美元的贫困线。事实上,正如亚洲开发银行2008 年的重要指标所透露的,在13个亚洲发展中国家,所使用的国家贫困线的均值是1天1.35美元,这些国家在2005年的购买力平价下人均GDP在4 000美元左右。因此很容易会想到以2美元(在2005年价格水平下)作为新的临界值。我们认为1天2美元的贫困线代表中等贫困。正如Chen和Ravallion指出的,1天2美元的标准能够代表所有发展中国家贫困线的中值。需要说明的是,在泰国和马来西亚所使用的贫困线都已经远高于1天2美元。

穷人的能力:有人认为世行制定贫困线的方法过于武断。他们认为,一个有意义的国际贫困线首先应以“国际公认的单个个体具有确保自身不贫困的收人能力”为基础(Reddy,2004)。由此,对贫困进行国际可比性估测需要在每个国家确定单个个体具有公认收入能力/物品及服务篮所需的特定资源。然而,国际社会关于标准的贫困线并未取得共识,许多国家相继制定了各自的国家贫困线。人们在确定怎样才算是穷人这样一个敏感而又复杂的问题上很难达成一致意见。不过,按照Kakwani(2007)的研究来看,我们可以采取某种意义上具有实践可操作性的妥协。根据人类的一个基本需求就是获得充足的营养这一判断,Kakwani以确保充足卡路里摄入量的食物需求标准为基础来计算国际贫困线。

穷人的购买力平价:另一种批评与将国际贫困线转换为国别货币时所使用的购买力平价有关。特别是世界银行“1天1美元”的标准,它以对各国国民账户家庭消费总量比较而得出的购买力平价为基础,即基于全体大众而非穷人的消费。这意味着购买力平价会受到极端贫困人口难以消费的那些商品的影响——例如摩托车和高级衬衣。此外,购买力平价也可能对某种特定的产品赋予了不合适的权重。例如,既然在穷人的总支出中食品支出占相当大的比例(通常比大众平均水平要高15%~20%),在进行贫困评估时,食品的价格就应当在购买力平价的结构中占有更高的权重。如亚洲开发银行在2005年国际比较项目中证明的一样,以穷人的消费模式为基础计算购买力平价并进行国际比较和贫困估测是完全可行的。此外,亚洲开发银行的研究还表明,与标准消费购买力平价相比,采用贫困人群购买力平价对本区域贫困的估计有很大的不同。实际上,亚洲开发银行的方法提出了一个重要的建议,即在下一轮的项目中,预计在2011年展开,要收集穷人消费的商品和服务的价格并计算贫困人群的购买力平价。

三、 数据显示的结果

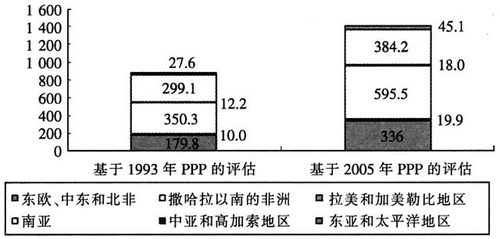

全球贫困人口增加

世界银行新的数据显示,贫困人口比之前预想的要多得多。据该估计,2005年全球贫困人口由之前所估计(基于1993年的购买力平价)的8.79亿(占世界总人口的16.1%)上升到14亿(25.7%)。以2美元的贫困线为基准,则有超过26亿人(接近发展中国家人口总和的一半)属于贫困人口。超过2/3的贫困人口来自亚洲开发银行所服务的亚太地区。

图2 两次贫困评估的比较

资料来源:Chen和Ravallion,2008,PovCalnet。

大约1/3的亚洲人口属于极端贫困,而采用中等贫困线,这一比例则接近2/3

新的评估显示在亚太地区贫困人口从6.64亿(占所调查的25个亚太国家总人口的19.9%)增加到了9.03亿(占该区域总人口的27%)。另外,如果使用2美元的贫困线,则有8.99亿人属于中等贫困。这样的话,这一地区就有18.03亿,即总人口的54%属于贫困人口。在那些减贫较为成功的地区倒如东南亚,贫困发生率也比上次预测的要高(贫困率为17%,上次预测仅为10%)。

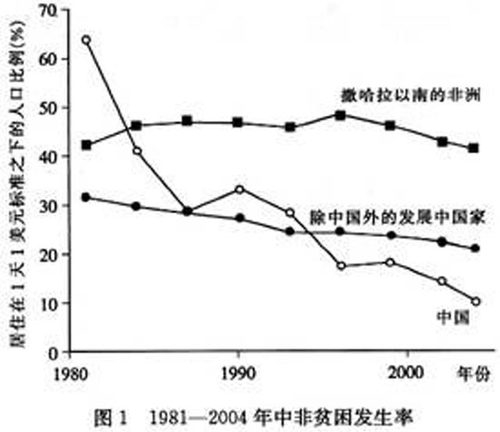

虽然贫困人口的绝对数字在增加,但减贫成就仍然显著

虽然新的数据显示贫困发生率更高,但减贫成就仍然令人瞩目,特别是在东亚和东南亚地区,其中尤以中国为最。新的数据显示,世界范围内的极端贫困人口数量从1981年的52%(19亿)减少到2005年的26%(14亿)。在亚太地区,极端贫困人口(1.25美元)从1990年的14.16亿(调查人口的52.3%)减少到9.03亿(27.1%)。

然而,全世界在减少生活水平低于每天2美元的贫困人口数量上并未取得成功。1981-2005年,世界贫困人口数量基本没有变化。在此期间,中等贫困人口数量(即生活在1.25美元和2美元之间的人口)甚至增加了1倍,从6亿增加到了12亿。

亚太地区情况要好一些,2005年有18.03亿人(占这一地区总人口的54.O%)生活在1天2美元的标准线以下,比1980年(20.21亿)和1990年(21.49亿,占总人口的79.4%)要少大约2亿。很明显,在这一地区,增长分配和其他因素对于贫困的影响仍然有限,针对贫困的斗争远未结束。

只有少数亚洲国家能够实现千年发展目标1(收入贫困减半)

全球减贫的成就主要是由中国推动的,如果没有中国的努力,千年发展目标1(在1990-2015年间世界贫困人口的比例减半)不可能实现。以1.25美元贫困线计算,除中国以外的发展中国家在1981-2005年间贫困率从40%下降到29%,这仍不足以减少整个世界的贫困人口数量。预测显示,只有东亚地区有能力实现千年发展目标1,即在1990-2015年间将极端贫困的人口数量减半。这一地区有可能实现这一目标的国家包括亚美尼亚、阿塞拜疆、不丹、中国、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、马来西亚、蒙古、巴基斯坦、斯里兰卡、泰国、土库曼斯坦和越南。然而,如果将人口增长考虑进来,印度等无法将贫困发生率减少一半。此外,大多数国家的减贫成就都发生在20世纪90年代而非21世纪,这要归功于当时亚太地区非常高的经济增长速度。

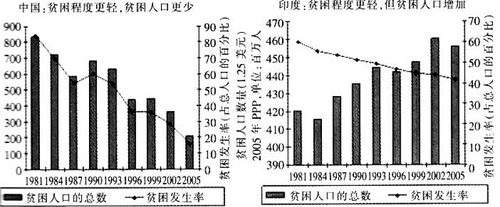

东亚是减贫最为成功的地区

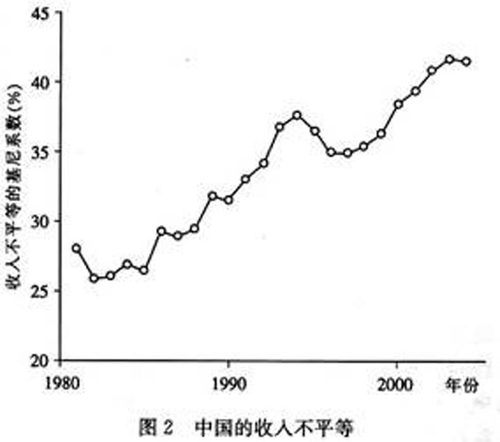

在亚洲开发银行的区域划分中,东亚地区仅包括两个国家,即中国和蒙古。在1981年,这里曾是世界上最为贫困的地区,而如今这里的减贫成就最为显著:在25年的时间里,中国将生活在1.25美元国际贫困线下的人口从1.25亿(84.O%)减少到2.08亿(15.9%)。虽然中国减贫的道路不太平坦,但中等贫困人口(低于2美元的贫困线)的数量仍然减少到36.3%(4.75亿)。此外有趣的是,从1980-2005年,在大规模移民的情况下,中国的城市贫困率也从44.5%持续下降到了1.7%。

东南亚在解决贫困脆弱性方面仍有欠缺

在1980-2005年间,这一地区成功地将极端贫困人口数量从1.93亿减少到0.93亿。然而,贫困的脆弱性问题却没得到可持续的解决。这表明不平等程度显著升高,减贫和社会发展政策需要进一步加强共享性。印度尼西亚和泰国分别将其生活在1.25美元贫困线下的人口从71.5%和90.4%减少到21.4%和22.8%,而菲律宾仅从31.4%减少到了22.6%。新兴的中等收入国家如泰国和马来西亚已经基本上消除了极端贫困人口,两国总人口中分别只有0.4%和0.5%属于极端贫困。对于这两个国家,2美元的贫困线更为实际:马来西亚的贫困脆弱型人口(2美元)从1990年的11.1%下降到2005年的7.8%,泰国则从30.5%(1990)和44%(1980)下降到11.5% (2005)。另一方面,这一地区的社会发展和增长在共享性方面仍然有限:2005年,印度尼西亚仍有53.8%的人口生活在每天2美元的标准之下,这一比例在菲律宾是45.0%,在越南是50.5%。

南亚仍然是最穷的地区

南亚的贫困现象仍然严重,总人口的42.5%属于极端贫困(旧的估计为30%),75.6%属于脆弱人群或生活在极端贫困状态中。南亚的贫困程度甚至比撒哈拉以南非洲更为严重,不仅在于绝对数字更高,而且占总人口的比例也更大。亚洲其他地区贫困人口数量于1981-2005年期间都在下降的同时,南亚却在增加,极端贫困人口(1.25美元)从4.7亿增加到了5.5亿,脆弱人口(2美元)从7.09亿增加到了9.78亿。在绝对数方面,孟加拉(生活在1.25美元贫困线以下的人口从1980年的0.4亿增加到2005年的0.77亿)、印度(从4.2亿增加到4.56亿)和尼泊尔(从0.12亿增加到0.15亿)贫困人口的增加尤为显著。南亚地区唯一成功的国家是斯里兰卡,贫困人口数量从470万下降到200万;在百分比方面,所有国家都呈下降趋势,只有孟加拉国例外,该国2005年生活在每天1.25美元以下人口的比例仍超过50%,高于1980年的44%。基于2005年购买力平价的新的数据与基于1993年购买力平价所做的估测有着本质的不同:(新数据显示该地区)贫困发生率都在上升,特别是孟加拉国(从30.3%到50.5%)、尼泊尔(从23.8%到54.7%)和斯里兰卡(从1%到10%)。根据新购买力平价估计的结果显示,印度贫困人口数量从3.36亿(总人口的30.7%)增加到4.56亿(41.6%),农村贫困发生率上升为43.83%(3.43亿),城市贫困发生率增至36.2%(1.13亿)。

中亚和西亚在倒退

在苏联解体前,中亚共和国和高加索国家基本上没有极端贫困现象是,1996~1999年,高加索国家的贫困率突升至15%,而中亚增幅更大,增至35%~40%。直到2005年,各国极端贫困现象才有所减缓,但情况各有不同:目前,亚美尼亚、阿塞拜疆和哈萨克斯坦的贫困发生率在1%~5%之间,格鲁吉亚、土库曼斯坦在12%~13%之间,而3个中亚国家吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦则在21%~39%之间。对这一地区情况相对较好的国家来说,可以使用2美元贫困线:除阿塞拜疆和哈萨克斯坦只有1%~10%的人口收入低于2美元外,亚美尼亚、格鲁吉亚和土库曼斯坦这一比例大约为1/3,塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦略高于50%,乌兹别克斯坦则有70%的人生活在2美元以下。在亚洲开发银行的区域划分中,巴基斯坦和阿富汗属于中亚和西亚地区。巴基斯坦在减贫方面取得了可能不为人知的成功,该国的极端贫困人口从1981年的72.9%下降到2005年的22.6%。但是,如果采用1天2美元的标准,巴基斯坦则没有那么成功。2005年,巴基斯坦仍有60.3%的人生活在此标准以下,这一比例在1981年为91%。世界银行没有提供关于阿富汗的数据,但据估计,该国极端贫困的人口大约占总人口的52%,中等贫困人口的比例可能超过了85%。

太平洋地区

世界银行的新数据仅仅提供了15个太平洋国家中2个国家的信息,即东帝汶和巴布亚新几内亚,这两个国家的人口占该地区总人口的77%。从1981-2005年,巴布亚新几内亚极端贫困(1.25美元)人口的比例保持在29%左右,脆弱人口(2美元)约为51%。东帝汶极端贫困人口和脆弱人口的比例分别从82%和93%下降到了44%和70%。除东帝汶和巴布亚新几内亚外的多数太平洋国家都采用生活标准指标来测量贫困。专家估计,按约1天1.5美元的标准计算,该地区收入贫困发生率约在15%~30%之间。

一些国家虽然贫困率在下降,但贫困人口数量却在增加

在1981-2005年间,整个亚太地区成功地将极端贫困人口的数量从 第一部分贫困理论和贫困测量15.72亿减少到9.03亿,但若除去中国,成就会大打折扣——除去中国,亚太地区的贫困人口仅比25年前减少0.4亿。对于像孟加拉国、柬埔寨、印度、尼泊尔、菲律宾、巴布亚新几内亚和东帝汶这样的国家来说,虽然贫困率有所下降,但贫困人口的数量却在增加或维持不变。一项对中国和印度这两个人口大国的比较显示(图3),尽管印度的贫困率从60%下降到42%,但贫困人口的绝对数量却从4.2亿增加到了4.56亿。而中国则在降低贫困人口比例(从14%到16%)的同时,也削减了贫困人口的数量(从1981年的8.35亿到2005年的2.08亿)。

图3 绝对数与百分率的对比:中国和印度的比较

资料来源:作者基于世界银行PovCalNet数据(2008年10月)的估计。

贫困和食品价格上涨

由于调查数据获得的滞后,这次评估不能将2005年以来食品和燃料价格大幅上涨对贫困的影响考虑在内。如果综合考虑这些因素,亚太地区的贫困发生率可能会更高。最近的模拟实验显示,菲律宾和巴基斯坦等国通货膨胀的趋势可能会使贫困率升高3到5个百分点。这些地区的政府正在采取价格补贴以及提供社会保障服务等措施来缓减这一压力,然而新的数据显示:整个地区的贫困率将可能增加。

四、 展望2020年

估测贫困未来变化趋势的重要性

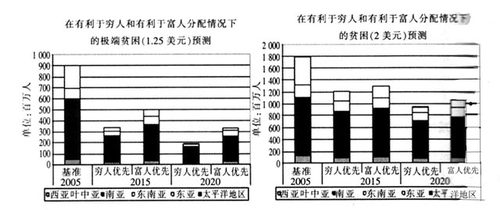

预测未来总是存在风险。然而,预测贫困趋势对亚太地区的政策设计至关重要。例如,气候变化是导致干旱和沿海地区贫困加剧的一个主要因素。更一般性的,对贫困发生率的预测很大程度上取决于经济增长和收入分配的变化趋势。下面,我们将预测发展中的亚洲2015年和2020年的贫困状况。

增长预测

以2005年的情况对2015年和2020年的贫困进行估测,需要我们对2020年之前的经济增长率以及经济增长如何转化为不同家庭人均消费的增长进行预测。我们考虑了如下几种情形:对于经济增长,我们假设,每个国家2008—2020年人均国内生产总值将以该国过去5年,即2003-2007年,人均国内生产总值年增幅75%的速度持续增长。这里有5个国家例外,它们由此得出的经济增长速度出奇的高(超过8%),或是出奇的低(低于2%)。除了它们以外我们计算得出的增长率与这些国家过去17年的平均增长率非常一致。接下来,通过将前者下调,我们把人均国内生产总值增长转化为人均家庭支出增长,得出人均国内生产总值每增长1%时调查所得人均支出均值增加0.6%的实证结果。通过这种方法,我们能够得到2005-2015/2020年家庭平均支出的估计值。

“ 有利于穷人”和“有利于富人”的分配方式假定

在预测贫困之前需要考虑另一个因素,即2020年的平均家庭支出在家庭之间如何分配。

由于一国内部增长和分配之间的关系非常复杂,即使在确定增长率以后仍然无法预知2020年的收入分配状况。因此,我们采用一种不可知的方法分别考虑人均支出分配的三种情形。第一种,假设2005—2015/2020年的收入分配情形不变(或更精确地,从可获得的家庭调查数据最近一年到2015/2020年)。换句话说,在这种情况下经济增长相对于2005年的基线来说是“分配中立”的。第二种情形是假设分配将更有利于穷人,即将中间40%人群人均消费支出的增幅确定为经济增长均值,最穷40%人口人均消费增长比平均增长值快5%,而最富有20%人口消费支出增长速度则比平均值小。我们认为这一情形下的经济增长是“有利于穷人”的。第三种情形是最富有20%人口消费支出增长比总增长率要快5%,中间40%人均消费支出增长率与经济增长率持平,最穷40%的消费支出增长率则要慢一些。我们称这种经济增长是“有利于富人”的。这里需要注意的是,有利于穷人和有利于富人的分配方式之间蕴含的基尼系数差异平均值在3%左右。

到2020年,除非增长更具共享性,否则亚太地区将无法完全摆脱极端贫困

有利于穷人的增长将带来最低的贫困率,有利于富人的增长将带来最高托贫困率。除东亚(在中国的驱动下)外,在有利于富人的模式下,到2020年,极端贫困的发生率预期仍将保持接近两位数(8.6%)。在贫困人口数量方面,有利于穷人和有利于富人的分配情形将使整个亚洲发展中国家极端贫困人口产生1.5亿的差异(即1.88亿和3.24亿)。在南亚,据预测从2008—2020年,有利于穷人和有利于富人的增长路径会使1.25美元标准下贫困发生率产生5.5%的差距。对于中国来说,有利于穷人和有利于富人将决定其是否能够完全消除极端贫困,还是继续遗留1 700万的极端贫困。

到2020年,因贫困而导致的脆弱性仍然是重大的发展挑战

即使在有利于穷人的最好的分配情形下,亚洲发展中国家仍然会有9.43亿贫困人口。当然,与2005年亚太地区有54%的人生活在每天2美元贫困线以下的状况相比,这还是一个重大的进步。但是,仍会有1/4的亚洲人生活在贫困中。

减贫不会自动实现——不能指望涓流效应,应当推行有利于穷人的政策

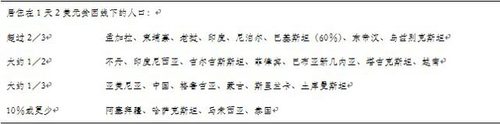

虽然在预测这些数据时所使用的方法会被批评为过于简单,但它仍可以给予我们有益的提示,那就是尽管保持经济增长对于减贫有着重要的意义,但更具共享性增长的政策仍然是最重要的,政策制定者们应该实施更有利于穷人的发展政策。图5是在有利于穷人和有利于富人情形下对贫困所做估测的示意图,该图显示分配方式对解决极端贫困来说尤为重要,尽管有利于穷人的政策对于解决脆弱性和中等贫困(2美元)来说可能更为重要。中国和印度的比较表明,人口政策是减贫的一个主要促进因素,其他一些政策如区域瞄准亦然。只有低收入的群体能够从社会财富(收入以及社会和环境方面的)中获益,增长和社会发展才是共享式的。另外,共享式增长也要求公平分配增长的收益。因此,对于那些经济持续高速增长的国家来说,1天2美元贫困线是一个衡量其国家共享性程度的绝佳指标。减贫的进展不仅需要百分比的变化,更需要绝对贫困人口数量的下降。从这个观点来看,亚太地区通过共享式政策而取得更大的减贫成效还具有很大的空间,因为目前该地区只有少数几个国家有能力推动这样一种发展路径,即使它们不足1/3的人口能够维持体面的生活,每天每人必须品花费超过2美元(如表1)。

图4 亚太地区贫困预测

图5 在有利于穷人和有利于富人情况下的穷困预测

资料来源:作者基于世界银行PovCalNet数据(2008年10月)的估测

表1 共享式增长:哪个国家的效果更大

资料来源:基于世界银行PovCaINet数据分析。

五、 对亚洲开发银行的启示

减贫是一项未竟的事业

超过1/4(不少于1/5)的亚洲人口生活在极端贫困(1.25美元)中,超过一半的人属于中等贫困(2美元)。世界银行更新的数据显示千年发展目标(将贫困人口比例减半)在许多亚洲国家都不可能实现。减贫对于亚洲各国政府来说仍然是巨大的挑战。随着在移民、老龄化、气候变化、燃料和食品价格上涨等方面新的发展问题的出现以及城市化、发展缓慢和世界经济开始衰退等因素影响,亚洲各国在对抗贫困方面需要付出更大的努力。

2020战略需要在减贫和共享式增长方面设定可行的目标

1999年,亚洲开发银行将减贫确立为其机构业务的首要目标。2008年5月发布的亚洲开发银行第二个长期战略框架(2008—2020)(简称2020战略)确定减贫仍然是亚洲开发银行的首要目标。然而,与新千年开始时不同,目前亚洲开发银行的业务及研究工作对直接减贫成效的关注有所下降,而且,对干预政策间接效益的精确监测和分析也有所削弱。作为地区性开发银行,亚洲开发银行需要找到新的途径,以更有效的方式促使伙伴国关注减贫和共享式增长。2020战略是一个良好的切入点。然而,将亚洲开发银行的投资、知识和政策与提高地区增长共享性程度联系起来的战略方向仍未成型。本地区各国正在不断地加强穷人居住区域的基础设施的投资;建立更为综合的健康和养老保险体系;完善社会保障制度来解决生计问题和气候相关的脆弱性;改造住房和贫民窟,并在具有增长潜力的农村地区发展小城镇;增加对农业和农村发展的投入。政府与私人部门一起建立新的劳动力市场并配套实施培训和促进就业项目,为社会贫困阶层创造增收机会。亚洲开发银行应将业务和理论支持投入到伙伴国那些有利于穷人的投资及能力建设上。

采用新的贫困数据

亚洲开发银行通过2020战略更新其参与亚洲减贫和共享式增长进程模式的第一步将是在该地区采用新的比以前估计高很多的贫困数据。需要特别强调的是,亚洲国家中仅有两个国家——塔吉克斯坦和尼泊尔被世界银行纳入15个最贫困国家的行列当中。采用世行的方法对亚洲地区进行处理后,我们提出了亚太地区一个更高的贫困标准,1.35美元,于此相对,关于贫困得各种估测数据也会提高。此外,这一地区很多国家的贫困县都高于1.25美元。尽管在进行全球和地区比较时,我们建议采用这一标准来进行国家层面的讨论,但我们仍然建议使用伙伴国各自的贫困线并展示各国贫困线的等值折算因子以及根据国际贫困线(1.25美元)计算出来的贫困发生率。

转而使用1天2美元贫困线

超过一半的亚洲人口生活在1天2美元的标准以下。2美元贫困线是全球所有发展中国家贫困线的均值。亚洲新兴中等收入国家(如马来西亚和泰国)以及中亚和高加索国家已经采用了接近或高于1天2美元的贫困线。2020战略也采用了1天2美元的标准,比1999年减贫战略更进了一步。2020战力使亚洲开发银行在推动减贫和实现共享增长方面的工作领域大为拓展,这意味着除了区域持续增长外,亚行将通过为低收入群体提供机会参与增长和通过为那些被增长过程中落下的群体提供社会保障来改善他们的生活。亚洲开发银行希望始终如一地致力于减少本地区的极端贫困(1.25美元)和中等贫困(2美元)。

通过提高千年发展目标的指标,关注多维度的贫困和社会排斥

贫困具有多维度性。1天1.25美元贫困线不能完全反映亚洲大多数穷人的生存状态。除了采用1天2美元贫困线外,亚洲开发银行可能会针对社会和环境贫困制定一系列指标,确保全体人民能够体面地生活。这些指标与千年发展目标更为一致。特别是千年发展目标7(环境千年目标),需要做进一步的提炼,以更好地从贫困的空间维度来反映环境贫困。

亚洲开发银行的成果框架也需要增加指标来进一步完善,以显示其对伙伴国收入贫困、社会贫困、社会包容和保护以及穷人的环境等方面所作出的贡献。

考虑穷人的购买力平价

对各国购买力平价进行比较的方法也需要通过使用反映穷人消费蓝(数量、质量和产品选项)而非社会平均水平的购买力平价数据来进行进一步的优化。作为2005年国际比较项目的一部分,亚洲开发银行已对16个亚洲国家进行了类似的处理。亚行——通过其经济研究部——希望其合作伙伴(特别是世行)在2011年对购买力平价进行更新时,采用穷人的购买力平价来测算本地区的贫困。

在确定具备实现有利于穷人增长潜力的地区时,加入地理维度的考量

穷人多居住在边远地区。其中有些地区具备实现有利于穷人增长的潜力,有些则不具备。亚洲贫困的另一个维度是移民,即穷人迁移到他们认为能够增加其收入的地区,通常是城市。我们建议将空间维度引入对贫困的研究,而不仅是城乡分割。亚洲开发银行在国家战略形成的过程中,希望能加强对项目合适地点的分析,并建议项目设计方向能够更多地倾向于贫困地区以及有利于穷人的增长。例如,将应对气候变化的投资投向穷人迁移到贫民窟之前的地区可能不会对贫困产生很大的影响,相反针对贫民窟的更广泛的投资(要最大限度地进行住房建设、贫民窟改造以及城市规划,而非仅局限于提供饮用水和卫生设施)可能会更有效。

为穷人建立更好的环境

将地理维度引入共享式增长,可能会促进亚洲开发银行在环境领域的工作,而环境是2020战略5个核心的领域之一:亚洲开发银行将以影响低收入群体福祉的居住地为基础对贫困和脆弱性进行研究,来加强其“环境贫困”领域的工作力度。据此,贫困人口可能被按照居住在有利于穷人增长潜力和不具有共享式增长潜力的地区划分为两类。后者可能包括:(1)干旱地区的贫困人口(居住在干旱和沙漠地区);(2)泛洪区的贫困人口(居住在频繁遭受洪灾侵袭的地区);(3)高山区的贫困人口(居住在边远高地或山区);(4)沿海的贫困人口(居住在沿海地区,依靠海洋资源生活); (5)贫民窟的贫困人口(居住在劣质房屋内,受城市污染侵袭)。

尽管在经济持续增长的地区,缺少收入机会仍然是贫困的一个主要原因,但改善穷人环境的重要性正在日益增强。亚太地区在减少收入和社会贫困方面可能仍会不断取得进展。然而,在未来几十年当中,环境致贫将跃升为首要影响因素。据估计到2020年,大约70%(这一比例在今天是53%)的极端贫困人口和62%的中等贫困人口将居住在环境是致贫首要因素的地区。气候变化会加剧贫困,特别是在干旱地区和易受灾害侵袭的地区,而全球化因素(食品和燃料价格上涨以及移民)将加剧贫民窟的贫困。目前关于全球变暖的讨论仍然集中在环境领域,导致了对那些二氧化碳排放量高的大国和新兴中等收入国家的支持,来阻止气候变化,然而,这些支持对减贫没有多大效果。在环境是致贫主因的地区,人们应该更加关注在干旱地区、高山地区、沿海地区、泛洪去实施气候变化适应性(而非遏制气候变化)项目,使增长和社会发展更具共享性。

此外,投资应更多地流向城市交通管理、住房以及改善低成本、近距离运输系统等方面,以解决贫民窟贫困人口面临的健康和拥挤问题,而不是针对城市的中产阶级援建公共交通设施。

制定减贫业务规划

2008年5月,亚洲开发银行启动了新的2008-2020长期战略框架。之前,在2004年,亚洲开发银行曾对1999《减贫战略》做了进一步的完善,以此为基础,亚行确定了其主要的发展目标。随后在第一个长期战略框架(2001年)中确立了实施减贫战略的具体执行计划。2008年5月启动的《2020战略》成为亚洲开发银行的整体规划文本,其中减贫战略/环境减贫战略仍然是一项重要的政策,但是需要在亚洲开发银行的第二个长期战略框架一一即2020战略中进行重新阐释。

这一文件重申减贫是亚洲开发银行的主要战略目标,并将其努力的方向重新集中到3个战略领域:(1)使本地区的增长和社会发展更具共享性(通过解决地区差异、消除基础设施瓶颈制约、动员私人部门参与以及通过教育来提高人的能力等方式和促进性别平等和社会保障等手段);(2)环境的可持续发展(通过遏制气候变化、使用更为环境友好的技术、采取环境保护措施和增强环境承载力等方式);(3)促进地区融合和合作。2020战略为增长、环境和区域合作设立了清晰的战略和投资指南,但是在如何促进共享性方面显得较为不足。1999年亚洲开发银行的减贫战略需要与2020战略相衔接,那就是阐述亚洲开发银行如何更为有效地使本地区实现共享式的经济增长和社会发展,从而解决脆弱性和1天2美元贫困。

关注实施而非政策本身

改进后的减贫战略强调了调整政策研究与实施机制的需要。从21世纪早期开始,在亚洲开发银行的支持下,大多数成员国政府已经制定了运行良好的减贫战略。因此,是时候开始关注政策实施而非政策本身了。为此,亚洲开发银行更需要监测自身对于减贫的贡献,而不仅仅是加入到成员国政府的政策和战略形成过程中。亚洲开发银行曾引人事前影响评估工具,对所有投资项目都经过强制性的贫困和社会影响评估。然而,这种贫困和社会影响报告的质量常常受到质疑,而且并不总是被实施。新财务模型的引入以及对项目支持的强调使亚洲开发银行的工作人员能够更好地在部门层次上应用有效的发展影响分析工具。《2020战略》中促进减贫的政策,将在项目和部门层次上,显著加强分析能力建设和对减贫效果的评估。

第二部分

环境、气候与贫困

环境健康为什么对减贫很重要*

(贫困一环境合作项目组)

环境健康主要和生活在贫困中的人有关。2004年在哥伦比亚所做的一项调查显示,71%的低收入家庭把环境健康作为他们最优先考虑的环境问题,而高收入家庭中该比例仅为30%。这项调查还发现,低收人群体对于环境问题的关注往往更多地集中于洁净的空气和清洁的水资源,这表明环境健康直接影响着他们的生活质量,因此被处于优先级考虑的范畴之内(World Bank,2006c)。

由Globe Scan公司在全球范围内所做的一项调查发现,贫困国家的公众认为“非常严重”的环境问题是指与环境健康息息相关的问题,包括饮用水短缺。空气污染、汽车尾气排放、水质污染以及自然资源枯竭。相反,高GDP国家的公众认为雨林和荒野的消失、水污染以及自然资源损耗是最严重的环境问题(Miller,2004)。 而在哥伦比亚调查发现,高、低收入群体对于环境问题的认识有相似的反应(World Bank,2006c),穷人主要关注的环境问题是空气污染(74%),富人关注的是全球资源管理的落后(78%)。环境健康很显然是和最贫困、最脆弱的人和国家联系在一起的。在人们越来越关心全球性问题(加气候变化)会对当地造成什么样后果这样的大背景下,将环境卫生和减贫综合在一起研究无疑是一个很好的机会。

像气候变化这样的新出现的问题将为减贫带来挑战。极端气候(如热浪,干旱)的影响范围、发生频率、发生强度以及持续时间都将加剧一些国家的水资源短缺;也会对公众健康造成负面影响,尤其会影响到贫困人口的健康状况。并且也会对许多国家的粮食安全构成真正的威胁。气候变化的影响将会严重影响到穷人,特别是撒哈拉以南非洲地区的贫困人口。

一、 读者群与目标

本报告是一些双边和多边发展机构以及非政府组织共同努力的成果,旨在通过环境健康的改善,提高贫困人口的生活质量。本报告主要面向发达国家和发展中国家各级政府官员、非政府组织和私营部门的代表,同时也面向发展机构构的工作人员和机构顾问。

该报告的主要目标包括:

尽管一些国家在努力强调环境健康对减贫和可持续发展的重要性,但是在将和贫困人口密切相关的环境健康问题置于国家发展议程中时,取得的成功仍很有限,本报告试图阐明这个情况。

本报告就如何提升环境健康问题对于贫困人口重要性的认识,并且把贫困人口更成功地纳入国家和地方的战略和计划中,开展合作以支持这些战略和计划的落实这两方面提供切实可行的指导。

二、 环境健康为什么是重要的

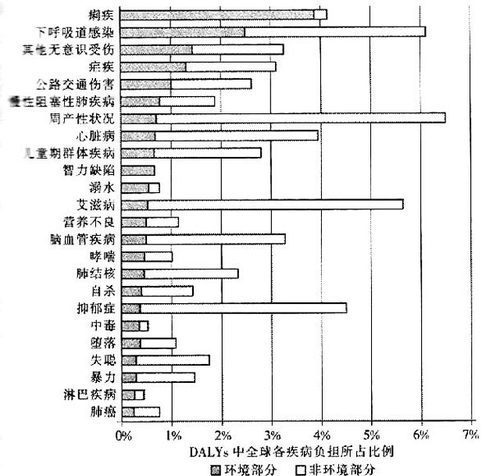

世界卫生组织(WHO)、联合国儿童基金会(UNICEF)以及其他许多机构都表明,应对环境健康问题是非常重要的。在全球80多个重大疾病损伤中,环境风险因素占据着一席之地(Prüss—üstün和Corvalan,2006)。发展中国家承担着大部分的、由环境变化导致的疾病负担,与发达国家相比,发展中国家人均健康寿命减少的年数是发达国家的

世界卫生组织(WHO)、联合国儿童基金会(UNICEF)以及其他许多机构都表明,应对环境健康问题是非常重要的。在全球80多个重大疾病损伤中,环境风险因素占据着一席之地(Prüss—üstün和Corvalan,2006)。发展中国家承担着大部分的、由环境变化导致的疾病负担,与发达国家相比,发展中国家人均健康寿命减少的年数是发达国家的

* 节选自《环境、健康及贫困-将环境健康至于国家发展规划当中》一文。

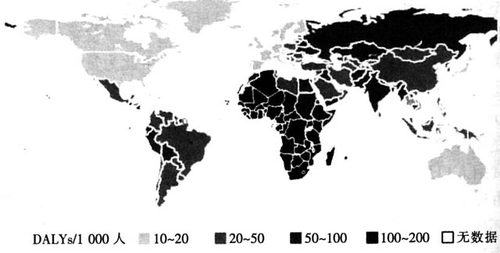

15倍(Prüss - üstün和Corvalan,2006)。环境变化是导致腹泻、呼吸道感染、其他意外伤害、疟疾病等疾病的最大的罪魁祸首(图1)。此外,Prüss - üstün和Corvalan(2006)估计,全球24%的疾病、23%的死亡人数都归因于环境因素,这些都可以通过环境改造(如提供安全饮用水、改善的卫生设施以及普及的卫生学只是)而得到预防。

全球现有的证据表明,缺乏清洁水和卫生设施以及室内空气污染是导致疾病和死亡的两个主要风险因素,而受这两个风险因素影响的又主要是 贫困家庭的儿童和妇女。通过对死亡人数和伤残调整期望寿命(DALYs)的测量。环境对男性和女性健康风险的影响是巨大的。这突出表明,贫困国家需要制定和实施环境健康干预措施,以改善安全饮用水的获得,提供充足的卫生设施,改善室内外的空气质量。

全球有11亿人无法获得安全饮用水,26亿人没有适当的卫生设施,水和卫生问题的严重程度仍然很高(WHO/UNICEF,2005)。每年由污染水和恶劣卫生条件引发的腹泻病例达54亿例,死亡人数160万,其中大多数是5岁以下的儿童(Hutton和Haller,2004)。存活于恶劣的卫生条件以及发展中国家最贫困社区中的肠道蠕虫,已经使20亿人受到了感染。根据感染严重程度不同,肠道蠕虫疾病可能导致营养不良、贫血、生长迟缓以及学习成绩下降率(kbqv等,2004)。大约有600万人因沙眼失明,而该种疾病是由于缺乏水以及不良的卫生习惯造成的。另有2亿人感染了血吸虫病,20万人承受着严重的痛苦和疾病后果(UNICEF,2006),其中受影响最大的是发展中国家中处于城市贫民窟、郊区或农村地区的极端贫困人口。

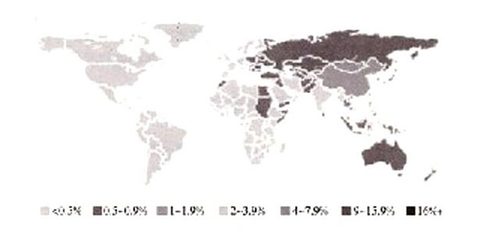

图1 与环境最相关的疾病

室内空气污染对健康的不利影响虽不及公共污染严重,但每年由室内空气污染造成的呼吸道感染的死亡病例超过了150万,占到全球死亡病例的2.7%(kbq,2006)。在发展中国家,室内空气污染的主要原因是吸烟和使用天然污染—“生物量”做饭。据估计,世界上一半的人口使用固体燃料(生物质和煤)做饭和取暖,这些人口主要分布在发展中国家(Rehfuess等,2006)。由恶劣环境造成的健康负担使大多数脆弱性穷人受到了影响,其中主要是5岁以下的儿童以及妇女、残疾人和老年人。一半以上的死亡病例是室内使用固体燃料家庭中的5岁以下儿童(Smith等,2004)。在21个受影响最严重的国家中,大多数国家位于撒哈拉以南的非洲地区,这些地区中5%以上的疾病负担是由室内空气污染造成的。在包括阿富汗、安哥拉、孟加拉国、布基纳法索、中国、刚果、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦和坦桑尼亚在内的11个国家,每年由室内空气污染造成的死亡人数达120万之多(WHO,2007b)。一般来说,男性更容易受到室外空气污染,而妇女面临更多的是室内空气污染,因为传统上妇女在室内待的时间更多,靠近火炉。迄今为止,由室内空气污染造成的最大的疾病负担落在5岁以下的儿童群体中(Smith等,2004),当面临2004)风险因素时,这些儿童更容易受到环境风险因素的影响(Ezzanti等,2004)。

三、 环境健康和营养不良之间的联系

最近的研究表明,与普遍流行的观点相反,营养不良不仅是由于食物摄入不足所致,更多情况是由恶劣的卫生条件和重复感染造成的(World Bank,2006d)。环境健康风险诸如不充足的水资源、恶劣的卫生条件,以及不良的卫生习惯,都会通过腹泻病和(间接的)营养不良影响儿童的健健康,而这又会影响他们未来的认知学习和生产能力。

人口密集、营养不良比率较高的南亚和撒哈拉以南非洲地区,同样也面临着严重的环境健康问题。假设环境健康、营养不良、疾病之间存在联系,世卫组织在2007年重新计算的疾病负担评估认为,疾病负担还需要考虑到与不充足的水源、不充足的卫生设施供给以及不良的卫生习惯相关的间接(通过营养不良导致的)健康风险因素的影响(Fewtrell和Pruss - ustun等,2007),世卫组织估计,当考虑到与营养不良相关的直接和间接的联系时,近7%的疾病负担是由于供水不足、不足的卫生设施供给以及不良的卫生习惯造成的(Fewtrell等,2007)。以该分析为基础建立的即将开展的研究将在国家一级范围内评估环境卫生风险(包括那些由营养不良导致)的经济成本。环境健康kbq营养不良间的联系对于发展中国家儿童生存战略的制定和实施具有重要的意义(World Bank 2008)。

四、 环境健康与贫困

本节首先探讨了贫困的概念,然后分析了贫困与环境健康的相关性,在最贫困国家,由环境因素诱发的疾病负担所占比例最大,同时,在这些国家中,最贫困人口所占比率又最高。以先前的减贫与环境研究中的“贫困与环境kbq(PEP)”(DFID,EC,UNDP and World Bank 2002 and ADB,CIDA,DANIM kbq,GTZ,Irish Aid,IUCN,SEI,Sida,SIWI,SDC,UNDP9 UNEP,and WHO,2006)为基础,本文假定贫穷应被视为是一个复杂而多维度的过程,环境健康有助于减少不同维度的贫困。联合国(2005)指出,“极端贫困包含诸如收入贫穷、饥饿、疾病、缺乏适当住房、社会排斥等多个维度,而提升性别平等、教育和环境的可持续性都涉及基本的人权,即地球上每个人都有健康的权利”。PEP减贫战略框架(DFID,EC,UNDP,and World Bank,2002)是基于在任可减贫战略都需要探讨的以下四个关键因素:

提高生活的安全性:是指贫困人口利用其资产和自身能力,使生活变得更加安全和可持续发展的能力。

降低健康风险:降低贫困人口、最脆弱人群(特别是妇女和儿童)陷入不同程度的疾病、残疾、营养不良以及过早死亡的风险。

降低脆弱性:降低来自于环境、经济和政治风险的威胁,包括突发性和长期性的不利趋势的影响。

有利于穷人的经济增长:对于世界上大多数地方的减贫来说,提高经济增长是至关重要的。但是经济增长的质量以及特别是由此为贫困人口创造新机会的程度也是很重要的。

Cairncross和Kolsky(2003)强调了为什么环境健康对于贫困人口以及减kbq影响是重要的原因,具体包括以下内容:

·贫困人口生活的地区会面临最严重的环境条件。

·由环境导致的疾病负担大部分会落在贫困人口身上。穷人更脆弱、更容易遭受环境疾病的威胁,他们对疾病感染的抵抗力较低,对环境健康的干预会降低健康风险。

·穷人往往对环境卫生服务支付的费用比例更高。在低收入地区,许多人是从水供应商处购买水,而水供应商卖给他们的水价往往要比官方为有住所的居民提供的水价高出10~20倍。有更多收入的人能够更好地获得水资源,从而也能提高他们的生活安全性。

·疾病是造成贫困的原因。当穷人生病时,他们失去了收入,甚至失去了工作,患有肠道寄生虫病的儿童可能会在其生长过程中及智力表现方面受到抑制。改善环境卫生可以减少穷人的脆弱性。例如,良好的卫生环境和适当的卫生设施是降低感染艾滋病几率的关键,可以提高患者的生活质量,改善的卫生设施和良好的卫生条件也有助于减少艾滋病携带者的家庭成员的负担。

·良好的环境卫生条件可带来更多的健康收益。主要收益往往包括:(1)节省时间;(2)较低的生活费用;(3)逐渐提高的性别平等(安全和尊严);(4)通过服务供给增加了生活便利性(循环利用,修建厕所等);以及(5)降低了日常生活的负担。这些好处会更好地促进健康,也会间接地提高生产率。促进经济增长。

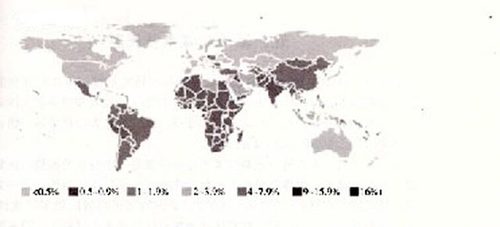

从区域来看,环境卫生影响着撒哈拉以南非洲和南亚的大部分贫困人口。如图2所示,用伤残调整期望寿命(DALYs)测量,这些地区中最贫困的国家承受的环境疾病负担最高(也可参见图3)。2002年,仅占全球人口10%的撒哈拉以南非洲,占全球DALYs疾病负担的比例却是24%,占全世界由环境导致的疾病负担的29% (Pruss - ustun和Corvalan,2006)。5岁以下儿环境危害的影响最大,最有可能感染由环境引发的疾病。在人口密集的南亚和撒哈拉以南非洲,环境健康问题尤为严重,儿童营养不良现象非常普遍。低收入国家中,超过1.47亿的5岁以下儿童长期营养不良或发育迟缓,超过1.2%亿的儿童其体重低于正常水平(World Bank 2006d,Svedberg 2006, Fewtrel等,2007)。

图2 环境疾病负担(每千人中的DALYs)

对柬埔寨、老挝和越南的“贫困与环境关系(PEN)”的研究发现,这三个国家的共同特点是,贫困和环境问题是两大类问题(即环境卫生和自然资源使用)中的一个重要问题(World Bank,2006)。影响环境健康最重要的方面包括:由于农村和城市地区缺乏供水和卫生设施所带来的负面影响;由于城市、城镇以及农村地区的工业活动造成的水污染;室内空气污染,尤其是在老挝和柬埔寨高原地区;以及在农业中使用杀虫剂造成的危害(World Bank,2006)。这项研究的另一项主要调查结果显示,即使当穷人意识到了污染会导致贫困,但他们的社区也没有能力或缺乏地方制度来获得服务或尽量减少风险。

A.不安全饮用水

B.固体燃料产生的室内烟雾

C.城市空气污染

图3 儿童期及孕期营养不良导致的疾病负担(所选疾病的DALYs所占比例)

五、 城市和城市贫民窟

据估计,到2030年贫困国家的城市化每年将增加超过6 000万新的城镇居民。据联合国估计,未来人口增长几乎全部都在低收入和中等收入国家的城市中。今天拥有最多农村人口的亚洲和非洲,预计城市人口将增加一倍,即从2000年的17亿增加到2030年的34亿。

贫困、环境、人口健康重叠交叉的地理位置是一个特别的挑战,例如在贫民窟。不久的将来,世界上城市人口数量将首次与农村人口相等,其中大部分的城市居民居住在贫民窟(Lee,2007)。亚洲的贫民窟居民最多,达到5.81亿人,而撒哈拉以南非洲居住在贫民窟的城市居民所占比例最大(约占城市居民的71%)(联合国人居署2006)。居住在贫民窟中的城市贫困人口面临着多种环境健康风险,包括空气不畅通和低效率的炉灶,水和卫生设施的缺乏,劣质的住房结构和房屋建筑,室内的泥地面,拥挤,较差的、不足的和不安全的运输工具(Parkinson,2007)。

快速的城市化以及城市贫民窟的无节制增加正在为城市贫困人口创造着一个双重的环境健康负担。这些贫困人口不仅要承受室内空气污染、拥挤、较差的水和卫生设施(通常与农村人口相挂钩)的风险,而且还要承担与运输和工业污染(Satterthwaite,2007)相关的观代化的风险。在世界一些地区,疟疾(和登革热)愈加成为一个城市问题(Breman等,2004),而这又由于气候的变化而进一步恶化(Campbell-Lendrum等,2007)。

环境健康正越来越成为一个城市所面临的问题。密集的城市人口对于各种服务的提供是一个机遇,同时也大大提高了服务的成本效益以及快速提供服务的方式。相反,无视越来越多的、环境条件较差的、几乎无法获得任何环境服务的贫民窟的存在,会破坏城市政府努力提供的健康环境和改善卫生的成就。

六、 环境健康和经济增长

要使贫困得到减少、福利得到改善,经济增长是至关重要的。然而,为了实现经济增长对减贫的全部有利的影响,减少不公平是必不可少的(WorldBank,2006b)。通过投资和其他方式降低环境风险,能够提高当代人和后代人的健康水平,并且有助于缓解不平等。

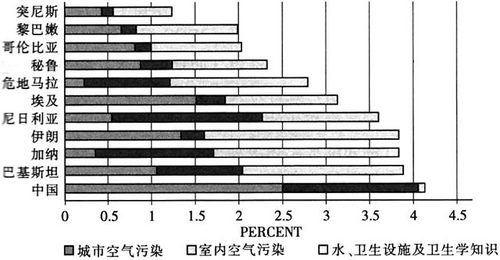

经济增长与一个国家人们的生产力和生产绩效是息息相关的,而生产率往往受制于恶劣的环境卫生条件,而恶劣的环境卫生又会导致疾病,并因此使人们失去了收入,增加了医疗费用。这种由恶劣环境导致的健康问题给社会增加的经济负担可以用一国GDP的一定比例进行量化(图4)。例如,哥伦比亚每年由环境破坏发生的费用(包括水、卫生设施和卫生知识的缺乏,城市空气污染,室内空气污染,农业土地退化,自然灾害)超过了GDP的3.7%(WorldBank,2006c)。导致这一费用发生的主要原因有两方面:一是供水、卫生设施以及卫生知识的不足,二是室内外的空气污染。同样,在印度和中国,仅由空气污染引发的死亡率和发病率造成的损失每年就占到GDP的2%~3%。图4表明,环境退化威胁着经济增长,而由环境退化造成的经济损失占GDP的2%~4%,这些费用绝大部分都由穷人负担。在南亚和撒哈拉以南非洲的一些事例中,把与环境健康和营养不良相联系而造成的影响进一步计算在内的话,这些损失的费用大幅增加至GDP的近9%(World Bank,2008)。

图4 与恶劣的环境卫生相关的经济负担(占GDP的比重)

疾病和不健康都可能阻碍经济增长,影响一个国家就业人口的生产力。据统计,在疟疾高流行国家,每年可导致经济增长下降1%似上(World Bankkanbuqing)。此外,对传染病的认知风险已经对投资、贸易以及种植作物的选择显示出负面影响。这会导致这些国家经济增长的长期减慢,也会扩大与世界其他国家间的差距(Teklehaimanot等,2005)。

恶劣的环境卫生也直接关系到人力资本的赤字,影响当前和未来的生产力。占全球环境疾病负担40%以上的5岁以下儿童,他们的认知和学习尤其会受到环境风险因素的影响。据估计有2亿名5岁以下儿童,由于贫困、恶劣的环境卫生、照顾不周等原因,在认知发展方面难以达到他们应有的潜能。此外,重复疾病也伴随着对认知的影响,导致了适龄学童较低的学习成绩kanbuqing等,2006)。联合国营养问题小组委员会的报告也证明了铁缺乏、kanbuqing缺乏、寄生虫疾病与较差的学习成绩之间的联系(Hunt和Peralta,2003)。未能取得令人满意的教育水平的儿童,会影响到他们今后的工作效率,并且也是代际间贫困发生的一个重要组成部分(Grantham-McGregor等,2007)。

健康人群是有较高生产力的人群。如果没有一个健康的、较高生产力的劳动力,打破贫穷循环必不可少的经济增长也将无法实现。改善环境健康将有助于实现千年发展目标,有助于促进可持续和可信赖的经济增长。这部分内容将在后面章节中探讨。

七、 气候变化以及对贫困人口的影响

最贫困的国家往往也最容易受到区域和全球环境退化的威胁。气候变化专门委员会(IPCC)第四份评估报告(2007)预测,到本世纪中叶,未来气候变化会影响到以下各个方面:包括淡水供应、农作物生产力、生态系统结构和功能、海平面上升以及健康等。具体来说,IPCC报告指出,由于贫困国家对气候变化的适应能力低,对气候敏感资源(如食物和水)的依赖,他们对气候变化尤其脆弱。该报告还指出,数百万人的健康状况,特别是那些低适应能力的人群,将更有可能受到气候变化的不利影响。这将表现为死亡人数、疾病,受极端气候变化伤害(例如洪水、热浪和风暴)的增加;腹泻疾病负担加重,以及一些传染疾病分布情况的改变等。

最近在WHO会报上发表的一篇文章(Campbell-Lendrum等,2007)指出,当前重大的健康负担尤其有可能会因气候变化而恶化。从局部和全局的角度来看,扩大预防性环境健康的干预(如清洁水和卫生设施服务)对于减少当前的疾病负担是明智的投资,也是“无遗憾”的优良战略。作者还指出,应对气候变化是“基础公共卫生保障的一项基本事情”,同时也指出有必要重新调整政治和财政措施,加强环境管理、环境监测、环境保护,能够对由于自然灾害和传染病模式变化引发的健康安全做出回应,采取更积极的做法,确保环境发展结果能够为改善人类健康这样的最终目标服务。

八、 减贫目标

千年发展目标是一组由国际社会认可的、关注到2015年使贫困人口减半。提高世界上最贫困人口福利的一系列发展目标。千年发展目标已成为建立发展目标和衡量工作成果的原动力。