国际减贫理论与前沿问题2013

第一部分

减贫理论

不平等、收入和贫困:全球比较证据

Augustin Kwasi Fosu联合国大学发展经济学研究所

摘要:本文试图提供收入不平等相对于收入增长在减贫中的作用的全球比较证据。本文基于1980-2004年全球大样本非平衡面板数据估计了一个协方差分析模型,其中贫困人口比例(贫困率)作为被解释变量,基尼系数和经过PPP(购买力平价)调整的平均收入作为解释变量。模型估计同时采用了随机效应和固定效应。贫困率对于收入的响应是关于不平等程度的递减函数,贫困率的不平等弹性实际上大于贫困率的收入弹性,而且不平等程度对于贫困率的作用在国家和地区间存在很大差异。相对于传统看法而言,收入分配在减贫过程中发挥了更重要的作用,虽然该作用在国家和地区间存在很大差异。

一、 引 言

作为“千年发展目标”(MDGs),到2015年将贫困率降低一半的首要目标,贫困已经成为一个全球关注的主题。自从20世纪80年代以来,贫困率在全球范围内已经大幅下降(世界银行,2006a),收入分配在减贫中的重要性也日益受到关注(Bruno、Ravallion、Squire,1998;世界银行,2006b)。从国家的层面而言,许多文献已经分解了不平等和收入对于贫困率的作用(Datt&Ravallion 1992;Kakwani 1993)。Datt和Ravallion(1992)和Kakwani(1993)估计的结果认为收入分配和收入增长都对减贫做出了重大贡献。从地区的层面而言,基于非洲跨国数据,AIi和Thorbecke(2000)发现贫困率对于收入不平等比对于收入本身更加敏感。

一些文献进一步强调了不平等在决定贫困率如何对收入增长反应时的重要性(Adams,2004;Easterly,2000;Ravallion,1997)。基于贫困率的收入弹性随着不平等递减模型,Ravallion(1997)采用计量方法检验了“增长弹性争论”(growth elasticity argument),即较低的不平等程度一方面有利于贫困人口分享经济增长的好处,另一方面使得贫困人口承担经济萎缩的成本。与此类似,在评估布雷顿伍兹机构(Bretton Woods Institution)项目的作用时,Easterly (2000)在贫困增长方程(poverty-growth equation)中界定了收人增长和收入分配不平等程度的交互作用项,并发现较低的不平等程度增强了项目的作用。在强调收入增长定义的重要性时,Adam(2004)提出的弹性估计方法显示:低基尼系数(低不平等程度)群体的贫困增长弹性更大。

除了上述文献以及其他研究,类似于本文这样充分地描述了不平等在减贫中作用并全面地提供了不平等对贫闲的作用的全球比较证据的研究尚属少见。基于贫困人口比例,本文首先展示了全球主要地区关于贫困率趋势的全球比较证据:东亚和太平洋地区(EAP)、欧洲和中亚地区(ECA)、拉丁美洲和加勒比地区(LAC)、中东和北非地区(MENA)、南亚地区(SAS)和非洲撒哈拉以南地区(SSA)。本文的关注点是1美元标准,1美元标准虽然存在争议,但却是衡量贫困的最重要参照,并出现于“千年发展目标”以及其他提高全世界最贫困国家生活水平的相关争论中。本文还估计了关于贫困率和收入关系的协方差分析模型,其中不平等程度同时作为独立变量及与收入交互的形式进入模型。采用1980-2004年非平衡面板数据,本文分别采用全球样本和地区样本估计了模型的完整形式和简化形式,这样做的目的是合理地评价不平等对于贫困的作用以及得出国家层面和她区层面的政策建议。

二、 贫困率变化趋势

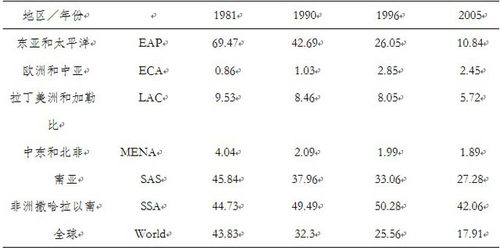

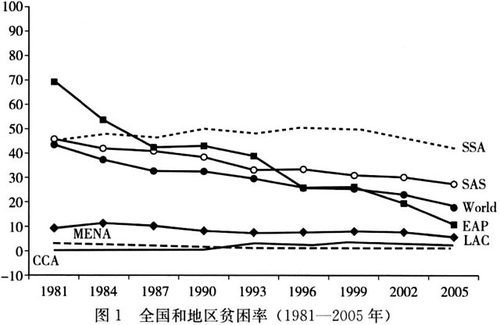

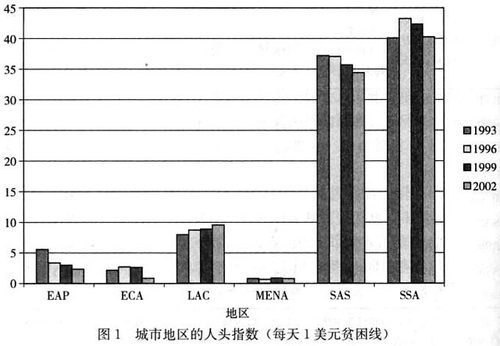

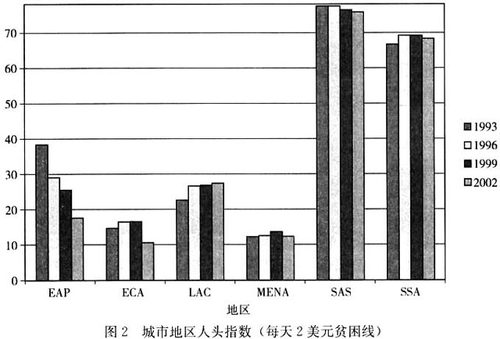

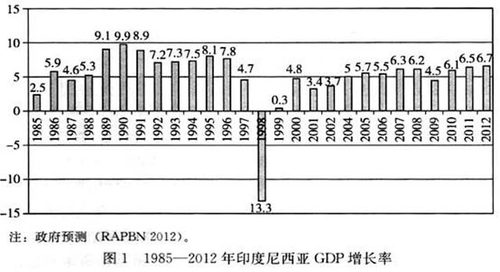

基于世界银行最新的数据,表1和图1描述了每天1美元(每月32美元)标准的贫困人口比例的全球和地区趋势。数据表明自从20世纪80年代以来全球贫困率大幅下降,从1981年的43.8%下降到2005年的17.9%。然而,地区间存在差异。东亚和太平洋地区的下降幅度最大,从1981年的69.5%下降到2005年的10.8%。类似,南亚地区的贫困率也从19 81年的45.8%下降到2005年的27.3%。相反,非洲撒哈拉以南地区的贫困率几乎没有变动,只从1981年的44.7%下降到2005年的42.1%。与此同时,欧洲和中亚地区、拉丁美洲和加勒比地区、中东和北非地区的贫困率一直以来就很低(低于10%),中东和北非地区、拉丁美洲和加勒比地区的贫困率略有下降,欧洲和中亚地区的贫困率略有上升。

表1全球贫困率趋势

单位:%

注:为了进行比较,表l中的数据是基于每月32美元并经过2005年购买力平价调整的收入,且与世界银行每天1美元的贫困率相对应(2007)。因此,此处贫困率与下文回归中的数据相当,但是小于世界银行每天1.25美元新标准下的数据。

资料来源:世界银行(2007)。

图1 全国和地区贫困率(1981-2005年)

注:贫困人口比例,每天1美元,(每月32美元)标准。

贫困率趋势的跨期变化也存在地区差异。例如,大多数南亚地区国家的贫困率降低主要发生在20世纪90年代初期,而在20世纪90年代的其他时期几乎没有进展;如贫困率只从1993年的33.1%下降到2002年的30.2%,之后才下降到2005年的27.3%。相反,东亚和太平洋地区的贫困稳步下降,而非洲撒哈拉以南地区的贫困率直到20世纪90午代中期才开始下降。非洲撒哈拉以南地区的贫困率从20世纪80年代早期开始上升,并在90年代晚期达到峰值50.0%,然后下降到2005年的42.1%。然而,从1996年开始,非洲撒哈拉以南地区和南亚地区的贫困率分别下降了8.2%和5.8%,各自达到16.3%和17.5%。因此,从20世纪90年代中期开始,以每天l美元标准计算的贫困人口比例,非洲撒哈拉以南地区和南亚地区在减贫方面的表现不相上下。

三、 数据、估计和结果

(一)数据

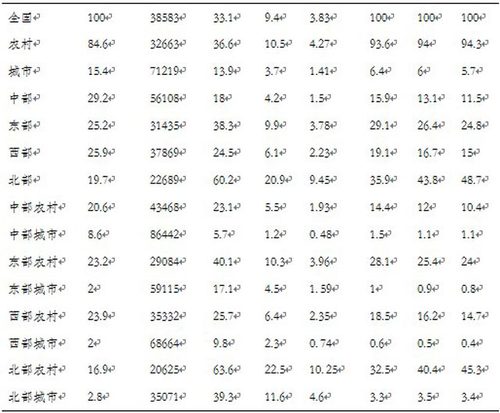

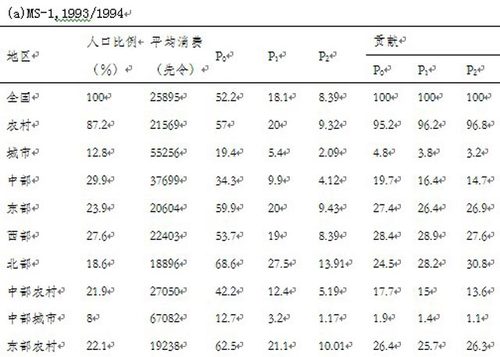

正如上文所说,本文数据来自于一个全球样本(世界银行,2007),包括1980-2004年中456个可用的非平衡面板观测值。样本中的国家数据差别很大,根据获得的调查数据,中国和印度的数据最多。为了实现国家间数据的可比性,所有国家和所有时期采用相同的贫困线即每月32.74美元,大致相当于每天1美元(经过购买力平价调整的1993年真实美元)的国际标准。

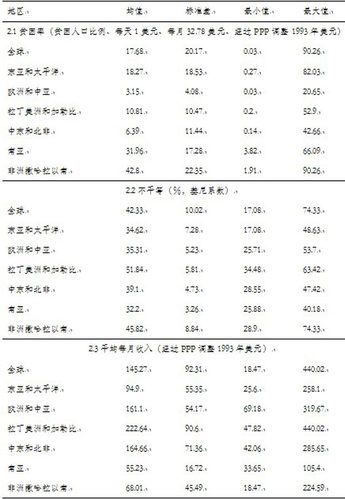

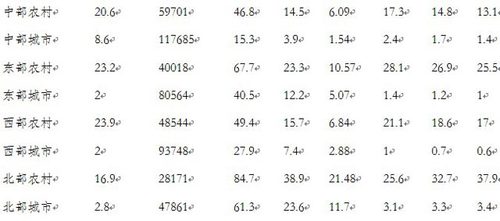

表2给出了回归分析中采用的全球和地区样本的总结性统计特征。表2的结果基于世界银行2007年没有加权的数据,与表1基于世界银行2009年数据且根据人口加权的结果大致相同。唯一例外的是中东和北非地区,表2的总结性统计特征显示了相对于表1更高的贫困率。该异常主要是由于小国吉布提偏高的贫困率显著拉高了中东和北非地区没有加权的均值。

表2不平等、收入和贫困——总结性统计特征(1980-2004)

注:所有数据都没有加权且根据1980-2004年数据估计,除了印度还根据1977和1978年数据。

资料来源:世界银行(2007)。

(二)估计和结果

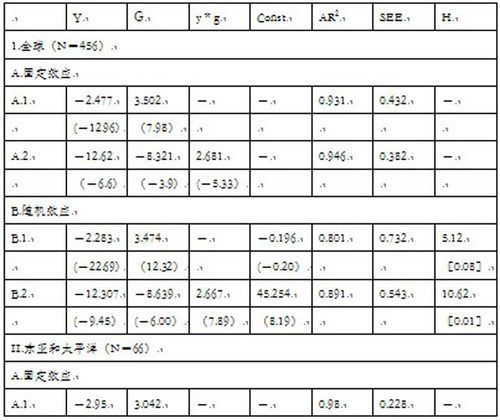

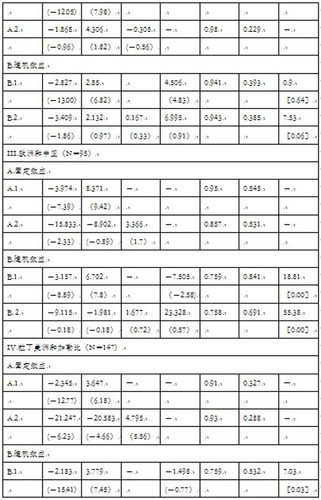

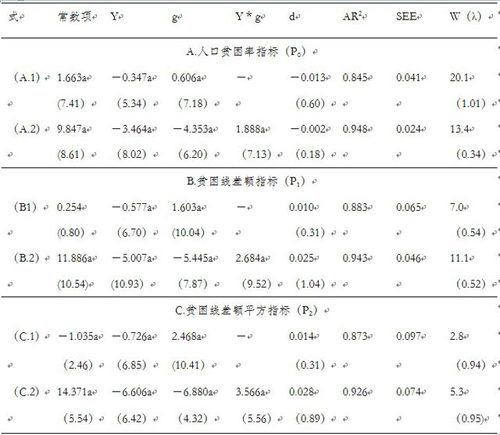

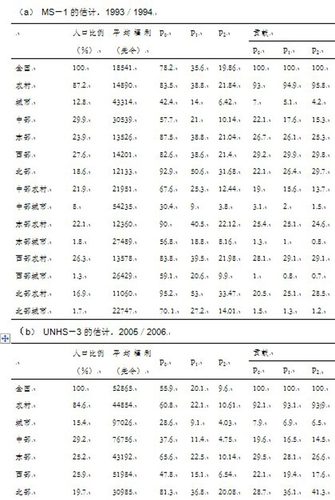

我在计量经济学模型估计过程中采用了随机效应(RE)和固定效应(FE)。虽然随机效应模型的估计结果在统计上比固定效应更加有效,但是如果不可观察的国家特征因素存在且与解释变量相关,那么随机效应的结果是有偏的。由于样本量巨大,估计效率没有问题。因此,固定效应的估计结果更加可取。表3同时显示了随机效应和固定效应的估计结果,并且同时显示了每种情况下的Hausman检验统计量以判断随机效应是否与固定效应相比存在显著差别。结果包括全球样本以及6个地区样本。

表3不平等、收入和贫困——全球以及地区回归结果

注:被解释变量是贫困人口比例的对数(每天1美元标准);y是平均收入的对数:g是基尼系数的对数。小括号中是异方差一致文件t值。AR2是经过调整的R2,SEE是估计的标准误:H是豪斯曼检验值,中括号中的是相应的p值。

表3系数的符号与预期一致。例如,在模型的简化形式(A.1和B.1)中所有的估计模型y和g的系数分别显著为负和显著为正。因此,收入增长降低贫困率,而不平等程度提高增加贫困率。模型交互项的系数符号也与预期的一致。y的系数为负,说明收入增加降低贫困率。g的系数也为负,当y很小时,不平等程度增加降低贫困率。正如上文所述,在低收入国家,将财富从富人转移给穷人实际上会使更多人口处于贫困状态,从而提高贫困率。假设给定交互项系数为正及其规模大小,收入的大幅度增长将使得g的整体效应为正。交互项的正号进一步说明g的增加将降低y对于贫困率的负效应,从而降低收入增长的减贫作用。

根据表3豪斯曼检验,固定效应在统计上优于随机效应。因此,本文采用固定效应模型A.1和A.2作为估计贫困率的收入弹性和不平等程度弹性。估计结果见表4。

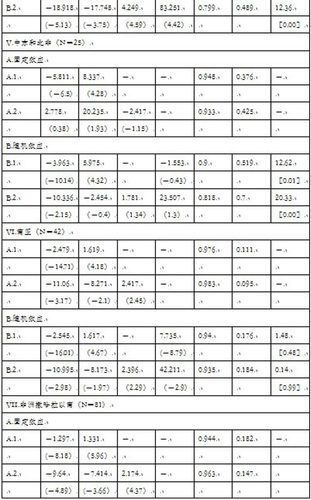

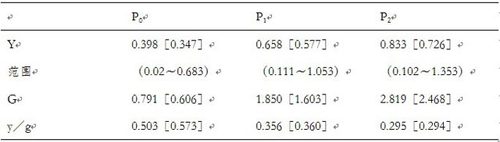

表4不平等、收入和贫困——全球及地区贫困率的收入弹性和不平等程度弹性

注:方括号中的数值分别采用地区基尼系数和平均收入的最小和最大值估计得到的弹性的下限和上限。*代表基于AR2、SEE和系数精确程度而言更好的拟合度。如果采用模型A.2,交互项显著,意味着贫困率弹性在国家存在差别。

从表4可以观察到收入和不平等程度弹性在地区间存在巨大差异。基于带*号的模型(根据AR2、SEE和系数精确程度具有更高的拟合度),收入弹性低至非洲撒哈拉以南地区的1.3(绝对值),高至中东和北非地区的5.8(绝对值),全球平均为2.6。类似的是,不平等程度弹性低至南亚地区的1.6,高至欧洲和中亚地区、中东和北非地区的8.4,全球平均为5.1。因此,收入增长或者不平等程度改变会在地区间导致不同的减贫作用。例如,收入增长的减贫作用在非洲撒哈拉以南地区是最小的,在中东和北非地区是最快的,而不平等程度增加在南亚地区对于减贫的阻碍是最小的。

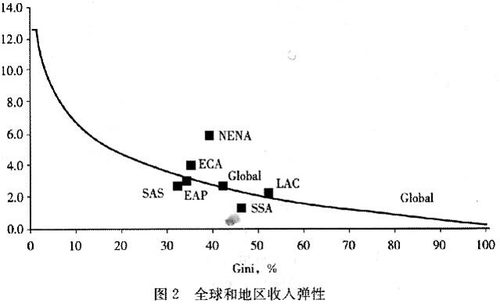

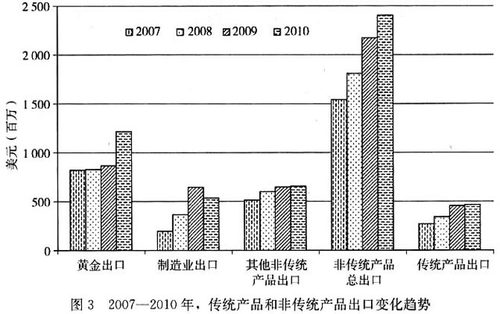

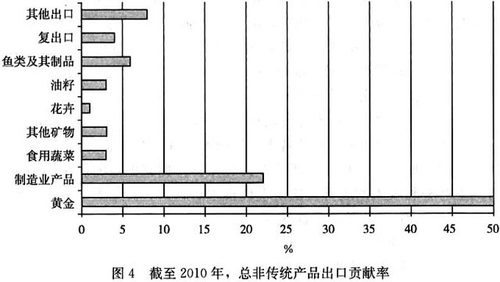

收入和不平等程度弹性的地区差异分别如图2和图3所示。与Brambor、Clark和Golder(2006)的预测一致,图2和图3允许我更加全面地探索收入弹性Ey,和不平等程度的关系以及不平等程度弹性Eg和收入的关系。图2显示在全球样本中收入弹性Ey与不平等程度呈单调关系,收入增长的减贫作用随着不平等程度稳步下降并且当基尼系数趋向于100%时趋向于O。基于此图,给定一国基尼系数的大小即可预测Ey。

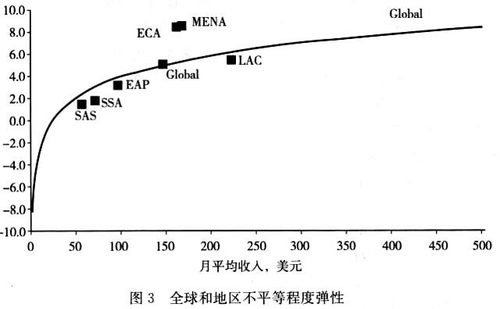

同样,图3显示在全球样本中不平等程度弹性Eg随着收入水平增加,Eg为正为负都有可能。月收入低于22美元,Eg为负,意味着不平等程度降低将提高贫困率。该发现支持上文讨论的理论,即在一个足够低的收入水平,不平等程度降低将提高贫困率。然而,全球和地区样本中平均收入都足够大,总体上所有地区的Eg都是正的。注意到月平均收入地区估计结果与全球结果并不完全一致,说明地区间存在特质上的差异。例如,如图2所示,拉丁美洲和加勒比地区、东亚和太平洋地区与全球曲线很接近,而南亚地区、欧洲和中亚地区、非洲撒哈拉以南地区、中东和北非地区则不是。根据全球水平,非洲撒哈拉以南地区、南亚地区被高估,相反,欧洲和中亚地区、特别是中东和北非地区则被低估了。因此,在非洲撒哈拉以南地区收入增长降低贫困的程度小于全球平均水平;在中东和北非地区、欧洲和中亚地区恰好相反。从排名上说,中东和北非地区的收入弹性(绝对值)最高,然后依次是欧洲和中亚地区、拉丁美洲和加勒比地区、东亚和太平洋地区、南亚地区、非洲撒哈拉以南地区。因此,可以预期中东和北非地区收入的减贫作用最大,非洲撒哈拉以南地区最小。换言之,非洲要达到“千年发展目标”需要高收入增长,除非实现普遍的低不平等程度。

根据图3,南亚地区、非洲撒哈拉以南地区、东亚和太平洋地区、拉丁美洲和加勒比地区的不平等程度弹性曲线都略低于全球曲线,说明根据全球不平等程度弹性曲线这些地区的不平等程度弹性将被略微高估。相反,东亚和太平洋地区、中东和北非地区则会被低估。相对于全球而言,在这两个地区的不平等程度增加将会更快地提高贫困率。从排名上来看,欧洲和中亚地区、中东和北非地区并列具有最高的不平等程度弹性,然后是拉丁美洲和加勒比地区、东亚和太平洋地区、非洲撒哈拉以南地区、南亚地区。对于减贫的目的而言,南亚地区、非洲撒哈拉以南地区相对于欧洲和中亚地区、中东和北非地区不平等程度上升没有那么重要。

此外,对拉丁美洲和加勒比地区、南亚地区、非洲撒哈拉以南地区而言,贫困率对于收入和不平等程度响应的区间很大(表4)。因此,为了最有效地降低贫困,以强调收入增长和不平等程度相对重要性的国别处置方法是十分必要的。虽然收入增长对于减贫很重要,但是对于特定的国家,尤其是那些不平等程度较为严重的国家,在保持一个平稳的增长速度同时降低不平等程度是一个更加有效的策略。

四、 结 论

在分析1980-2004年全球非平衡面板数据样本的基础上,本文提供了关于收入不平等程度在减贫中的重要性的全球比较证据。全球比较证据包括:一是间接途径,较高的不平等程度降低了收入增长减贫的作用;二是直接途径,不平等程度恶化会导致贫困率上升。基于基本需求法,本文估计了一个协方差分析模型,其中贫困人口比例作为被解释变量,基尼系数和经过购买力平价调整的收入作为解释变量。

研究发现不平等程度通过两个途径影响贫困率:①高不平等程度限制了收入增长的减贫作用;②不平等程度恶化会以平均收入水平递增的速度导致贫困率增加。收入弹性和不平等程度弹性在国家和地区之间显著变化,这意味着贫困对于收入和不平等程度的响应因地而异。而且贫困率的不平等程度弹性一般比收入弹性更大。因此,在不扭转收入增长方向的程度内,降低不平等程度的减贫作用会比传统上认为的更加有效。本文最为重要的发现是最优减贫策略需要根据国情强调收入增长和不平等程度的相对重要性。

资料来源: Augustin Kwasi Fosu, Inequality, Income, and Poverty:Comparative Global Evidence, Social Science Quarterly, Vol.91, No.5,Dec.,2010.

(编译者:夏庆杰 赖海涛)

农村贫困:新背景下的老问题

Steffen Dercon 牛津大学教授、英国政府国际发展部首席经济学家

近年来,虽然世界很多地区的贫困率都大幅降低了,尤其是东亚、中国以及近些年来的南亚,但是非洲大部分地区和其他地区的贫困率仍然很高。贫困的持续存在在很大程度上与国家经济增长乏力高度相关。更为严重的是,世界大部分地区的贫困依然主要是农村和农业现象,大多数农村贫民的主要收入来源为农业。

本文将回顾几个已经充分讨论的相关问题:农村发展和农业增长在经济增长和减贫中的地位如何?农村增长和减贫的主要约束是什么?最新经济理论和实证研究是否为农村经济发展和减贫提供了更多的指导?本文将结合世界最贫困地区、尤其是撒哈拉以南非洲讨论上述问题。我将利用最新理论模型以及基于刘易斯(1954)模型的理论作为指南展开讨论,给出经验证据,尽管并不完善,但是基本佐证了本文结论。

在很多关于发展的一般性讨论中,上述问题已经得到充分讨论而且占据显著地位。教科书在不同层次上也涉及这些问题,例如Ray (1998)、Barhan和Udry(1999),而专著方面有Timmer (2002)、de Janvry等(2002)。本文的不同之处在于,结合撒哈拉以南非洲的具体情况,回顾几个重要的理论问题和经验证据,因而针对性很强。总而言之,近几十年以来撒哈拉以南非洲在农业发展、经济增长和减贫方面表现不佳,因而强烈需要对非洲农业的关注,并以此作为经济增长和减贫的必要条件。例如,Sachs强烈呼吁在非洲将“绿色革命”作为发展战略的核心部分(Sachs,2005)。更翔实的分析如《世界发展报告2008》,强调在撒哈拉以南非洲发挥农业刺激经济其他部门增长的关键作用(世界银行,2007),并要求农户农业生产率的大幅提高。

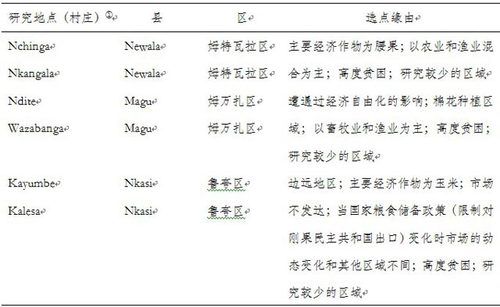

鉴于撒哈拉以南非洲在环境和机遇方面的巨大差异,本文第一部分简要总结农村贫闲演变的现有证据,并比较非洲和世界其他地区的经验。现有证据证实了农业人口游离出农业与总体贫困率降低相关的传统观点。然而,非洲既没有发生贫困率的大幅下降,也没有出现农业人口的转移。当然,这并不证明存在因果联系,也不足以质疑关注农业增长的合理性。我的问题在于理论和经验证据如何才能说明非洲农业和农村发展在经济增长和减贫中的地位。

第二部分提供了关于农业在增长和减贫中作用的宏观看法的讨论。这要求我们回顾一些关于部门和城乡联系的古老且看似过时的问题,以更好地理解在非洲背景之下农业和农村发展的作用。回顾的一个核心困难是证据相对不足,所以我在很大程度上依赖一个虽然简单但是有效的城乡联系模型说明问题。结合最近关于非洲经济增长范围研究的新方法,强调发展机会的异质性(Ndulu等,2008),我们能够确认农业发展在刺激增长和减贫方面发挥实质作用的特定情形,以及农村发展在其他情形下的本质和作用。我将着重阐释农业的作用在不同的情形下可能非常不同,这取决于一个国家是否能够利用制造业的优势、一个国家是否依赖于自然资源以及一个国家是否深处内陆且资源贫乏。我认为特别是在最后一种情形下,重视农业增长是一条脱离贫困的重要但艰难的途径。

最后一部分,关于市场失灵和贫困陷阱可能性的微观视角补充了上文宏观观点中的关于市场本质的严格假设。我将着重讨论针对市场严重失灵的三个案例——信用、风险、空间效应,此外还将回顾这些问题的理论影响和经验证据。上述市场失灵,尤其是那些可能导致贫困陷阱的市场失灵,使得农村和农业政策恢复旧状,并据此得到农业和农村发展的潜在政策的结论。

一、 农村贫困模式

贫困仍然是一个普遍的农村现象。在世界上随机选择一个穷人,他很可能就是一个生活和劳作在农村的农民。虽然数据可能存在问题,但是最新的研究表明世界上76%的贫困人口生活在农村,远远高于生活在农村地区的人口比例即58%(Ravallion等,2007)。撒哈拉以南非洲也不例外:不仅具有最高的贫困率,而且农村贫困率比城市高25%,农村人口比例为65%而农村贫困人口比例为70%。根据现在的增长、减贫、人口增长模式,贫困在未来几十年内将依然可能是一个普遍的农村现象(Ravallion等,2007)。

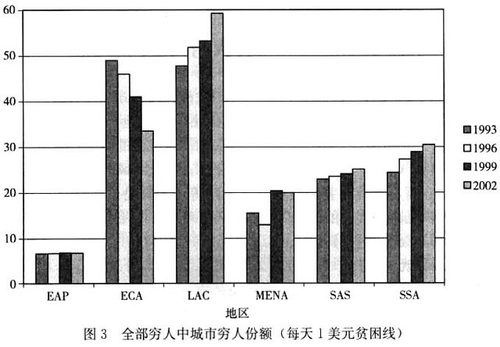

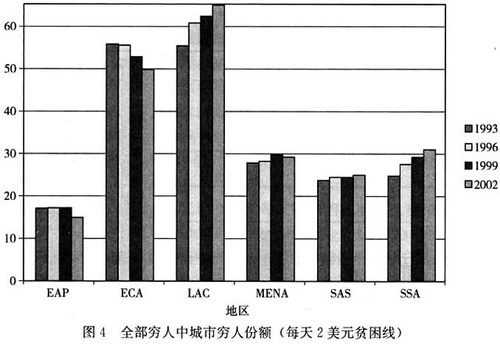

情况是否正在发生变化?Ravallion等(2007)的数据提供了从1993-2002年贫困的城市化模式的深度观察。虽然城市贫困率在世界范围内略有下降,城市贫困人口比例反而上升了(从19%上升到24%),因为迁移导致城市人口增长快于农村人口。与此同时该模式存在很大变化。在撒哈拉以南非洲,农村贫困率下降幅度更小、城市贫困率停滞不变以及城市人口在总人口中比例的增加,是造成贫网城市化和总贫困率几乎不变的主要原因。在减贫效果明显的背景之下,全球的贫困城市化趋势以及贫困人口主要生活在农村地区的事实,说明农村减贫对于全球减贫发挥主要作用:Ravallion等(2007)基于一个简单分解计算出80%左右的贫困率下降来源于农村减贫。但是这样并不能证明城市化和贫困之间存在因果联系,也不能证明农村或农业经济内部原因是贫困率下降的原因。

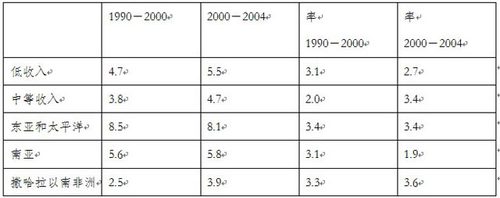

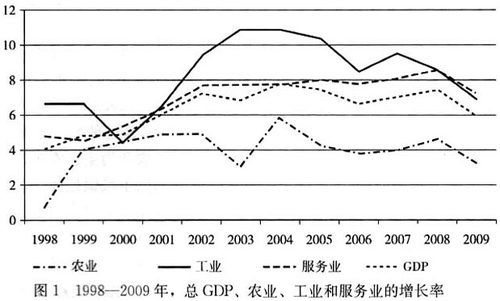

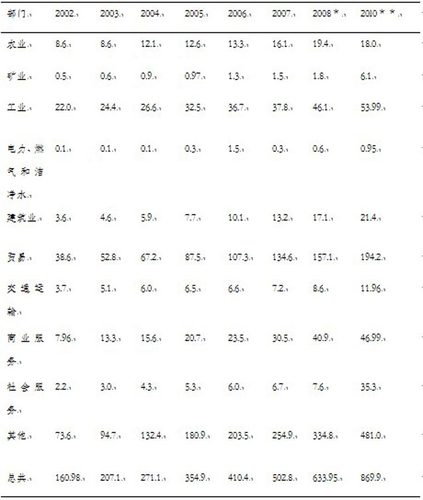

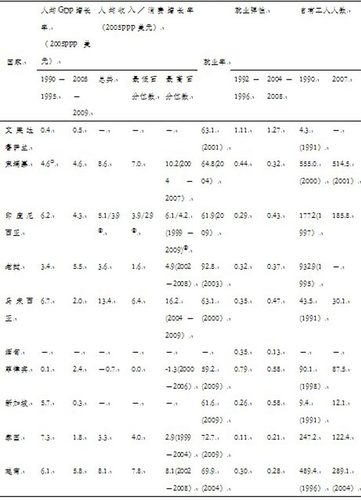

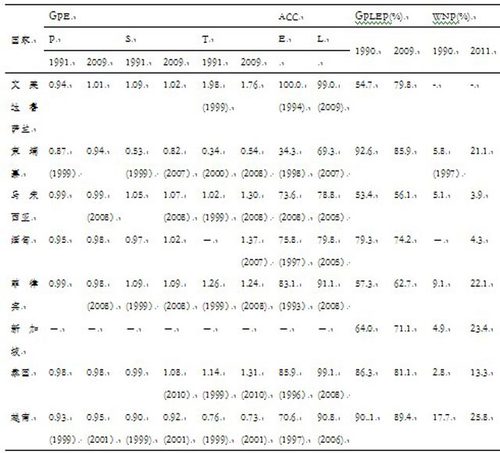

具体而言,应该在一个更宽广的经济背景下认识上述模式。人均GDP的增长、贫困率的下降与农业GDP比重和农业人口的缓慢下降同时发生。例如,从1990-2004年全球低收入国家年均增长率在5%左右,而农业GDP比重从32%下降到23%(世界银行,2005b)。与20世纪90年代撒哈拉以南非洲的经验形成鲜明对比的是东亚和太平洋地区(包括中国)以及南亚地区的相对较快发展和贫困率大幅度下降,见下表。我们观察到在东亚和南亚GDP增长速度高于农业GDP增长速度,但是在撒哈拉以南非洲并非如此,GDP增长率和农业GDP增长率相近,分别为2.5%和3.3%。撒哈拉以南非洲的年均人口增长率仍然为2.3%,远高于上述其他地区,人均GDP增长率很低。换言之,与更加成功的其他地区相比,撒哈拉以南非洲虽然表现出贫困城市化,但是不存在结构转型的证据。

GDP增长率和农业GDP增长率

单位:%

资料来源:世界发展指数,世界银行。

部分学者认为农业增长是经济增长的核心动力(Timmer,2007)。如果非洲农业增长率很高,即使当前的增长率不能作为农业快速转型的证据,也可以作为希望的象征。因此,关键在于提高农业生产率,实现增长起飞。标准理论模型着重关注农业和其他部门之间是否存在投入和产出之间的联系(Johnston和Mellor,1961)。《世界发展报告2008》倾向于上述观点,主张在当前以农业为基础的经济中农业高增长速度是经济起飞的途径。虽然历史经验表明农业在欧洲工业革命开始阶段的促进作用很大,以及农业增长是东亚和中国经济增长的基本要素,但是还很难确认农业增长是经济起飞的必要条件,经验证据模糊不清。

历史学家还在极力争辩18、19世纪时农业生产率快速增长的农业革命是否是英国及其后来欧洲其他国家工业革命和随后经济发展的关键原因(Crafts,1985;Allen,1999)。劳动生产率开始提高的时间充满争议,一些人认为远远早于流行观点(Allen,1999);另一些人甚至认为英国在1560—1850年农业没有任何生产率提高的迹象,因此,作为经济增长先导的作用微乎其微(Clark,2002)。农业劳动生产率力提高可能是由工业革命及其导致的劳动力市场竞争的结果而不是工业革命的先导(Gantham,1989)。关于欧洲和17~19世纪期间长江三角洲农业生产率的最新比较表明,中国的土地和劳动力的农业生产率接近欧洲当时表现最好的国家(英国和低地国家),这一发现进一步反驳了农业发展状况允许欧洲工业化起飞的观点。毋庸置疑的是政策转变在近来中国农业增长之中发挥了重要作用,但是这并不一定能够扩展到亚洲其他国家成功经验中去。例如,韩国并没有在农业生产率方面进行投资,但是成功地实现了快速工业化(Amsden.1989)。

在包括非洲在内的发展中国家之中,普遍认为农业和增长之间的联系很大(Staatz和Dembele,2007)。尽管可能,但是很难找到证据,这主要是方法上的间题。时间序列的计量结果对于特定国家而言受到联立性困难的影响,而面板数据分析只能得到模棱两可的结果(世界银行,2007)。大多数分析都依赖于模拟模型(例如,基于可计算一般均衡模型、投入一产出模型),这些模拟模型又不得不依赖严格和未经证实的行为假设以得到结果(Dorosh和Hagg-lade,2003)。

强硬的证据表明农业增长有助于经济增长向贫困人口倾斜,但这一结果可能依赖于特定背景。例如,中国农业增长对减贫的贡献比工业和服务业增长高4倍(Ravallion和Chen,2007)。有利的土地分配制度在其中发挥了重要作用,这在东亚其他国家如越南得到了相关经验的证实。印度的经验传递了更加微妙的信息:在减贫效果上农业增长的作用与服务业增长基本相同,尽管非农业增长的作用在那些农业生产率高的省更加明显(Ravallion和Datt,1996、2002)。此外,Foster和Rosenzweig(2004)的证据表明,印度农业生产率增长最慢地区的农村非农可贸易部门的增长率反而最高。

关于农村贫困的模式和演变的讨论有利于促进关于非洲的深入分析。贫困在农村最严重,但是这是着重关注农村和农业的充分理由吗?成功的减贫并不简单等同于较高的农业增长率。最多只能认为与增长相关的快速减贫时期农村增长对于减贫可能很重要,但是成功的经济增长一定是与超过农业部门增长的非农部门增长相关联。

无论如何,这意味着要理解农村贫困的变化不能天真地单纯关注农村和农业的发展。此类分析应该考虑城乡联系,并且在总体增长和变化的背景之下展开。可以说第一个系统分析这类问题的是刘易斯模型(Lewis,1954)。该模型是城乡互动理论的重要部分,尽管该模型关于城市背景下市场发挥作用、尤其是激励和决策的本质进行了一些特定假设。后来的很多研究已经使得此类分析更为精炼,很多文献都关注的问题是:如果在开始时很多经济活动和劳动力都分布在农业和农村中,那么在此状态下如何实现增长和减贫?在最新研究中,这些问题在某种程度上已经被遗忘了。

然而,相对于20世纪70~80年代,发展中国家农村的状况和背景已经发生了巨大的变化。在世界上的大多数发展中国家中特别撒哈拉以南非洲,以市场为导向的改革(让价格机制发挥作用)取得巨大发展。非洲的农业和农产品市场已经发生了巨大变化,国内及国际贸易正在日趋自由化。全球化、不断提高的开放度、商业化农业投资、市场化正不可逆转地稳步改变着整个环境。商品价格尤其是谷类价格的居高不下为农业提供了新的机遇。所有这些因素为回答下面的问题提供了一个新的背景:农业是否可能和应该成为增长的动力?农业是否可能和应该在增长的背景之下成为减贫的动力?

二、 非洲农村和农业增长在经济增长和减贫中的作用

很多关于农业增长对减贫的重要性的分析都是基于筒单的假设。例如,因为贫困人口从事农业,所以农业是减贫的基础。与此不同的是从关于贫网数据得到的基本结论:经济的全面繁荣伴随着更少的人口依赖农业谋生。关键的问题却是如何以一种可持续的方式将劳动力从农业部门中转移出来。

本文分析基于Eswaran和Kotwal(1993a,1993b,1994,2002),它是该问题中分析最清晰的文献,该文尽管包括精彩的经济理论分析但却没有任何方程。Eswaran和Kotwal研究的相关性体现在提出有价值的问题并给予回答;尽管其他很多人提出类似的问题和观点,但是却很少有Eswaran和Kotwal那样简明而令人信服。我将在本节结合印度情况简要总结Eswaran和Kotwal的主要观点,并请读者品味他们的分析。然后,我将讨论这些结论对于世界其他地区尤其是非洲的适用性。

Eswaran和Kotwal的分析可以看成是一个一般均衡框架之下的刘易斯模型,舍弃了刘易斯原始模型中的一些最困难的假设,而现在的很多研究仍然保留了这些假设。简言之,去除了农村劳动力市场上存在农业剩余劳动力的假设,因而没有剩余劳动力可供剥削。而且工业劳动力在农业总产出下降时不会以更多的工业品替代粮食的消费。

(一)理论框架

Eswaran和Kotwal模型假设一个两部门经济,即工业和农业。存在两种商品,即衬衫和粮食。两部门的生产受到各自规模报酬不变的技术限制,农业生产同时使用劳动和土地。农村经济中存在地主和工人,工业部门存在工人。关键假设是偏好根据“字典式的排序”:工人首先消费足够数量的粮食然后消费衬衫。关键假设满足恩格尔效应,即富裕人口在必需品上的消费比例更低,但是显得更加极端。换言之,对于极度贫困人口而言,工业品价格下降不足以诱导消费者削减生活必需品的消费。尽管实际上该假设并不直观,但是它慎重地认为贫困与生活必需的粮食消费的剥夺相联系。正如Eswaran和Kotwal所证明,放松该假设不会从根本上改变结果,但是减少了不同技术约束下的二元经济在理论含义和其他发展方面的冲击力。经济的初始禀赋不平等,富人拥有土地等财产,穷人只能出卖劳动。首先,穷人只消费粮食,因为他们没有足够财富满足基本需求;一旦满足粮食的消费需求,不再过多消费粮食。因此,存在一个粮食消费的最高水平,而穷人只消费粮食。

进一步假设存在出清的城乡一体化的劳动力市场。这意味着在农业或工业部门工作没有差异:与刘易斯模型相反,劳动力市场不是完全分割的,而是一体化的。产品市场出清,需求等于供给。所有关于市场的假设说明如果劳动需求上升导致实际工资增加,贫困将减少。换言之,贫困人口的实际工资上升与否决定贫困率是否下降。然而,背后的运行机制是什么?基于以上假设,可以发展出一个通用的模型以比较在不同战略下如何实现减贫目标。理解不同战略在什么背景和环境下是减贫的有效方式有助于我们理解农业和农村发展的重要性。

第一,在一个封闭的经济中,应该考虑通过全要素生产率(TFP)提高来实现(中性)的工业部门技术进步。在上述假设之下,Eswaran和Kotwal证明相同数量的劳动力能够生产更多的衬衫。衬衫的价格下降,但是贫困人口并不关心这些更便宜的衬衫,因为他们还没有足够的食品。其结果是没有任何人有激励转移出农业部门,不然粮食供给下降、食品需求上升。最终,只有富人从全要素生产率的提高中受益,富人有足够的粮食而且已经消费了衬衫,由于价格下降富人可以消费更多的衬衫。工业部门的劳动边际产品上升,但是衬衫的价格下降。就业没变,并以工资、食物价格和穷人的实际工资与之前相同。虽然工业部门的全要素生产率提高了,但是贫困状态依然维持原状。

第二,考虑一个封闭经济和(中性)的农业技术进步。相同数量的劳动力生产更多的粮食。这将显著影响所有工人:相同数量的工人拥有更多的粮食。一旦有更多的粮食可供消费,一些人将跨越食物消费的临界值,开始购买和消费衬衫,结果导致衬衫价格上升。这对工厂扩张生产和雇佣更多劳动力承担额外的生产任务提供了激励。劳动力需求增加将导致更高的名义工资。农村工资也会随之上升,粮食价格由于产量上升会略有下降,而且穷人脱贫后会将其部分需求转移到衬衫上。在均衡状态下,劳动力会从农业转移到衬衫生产中,实际均衡工资的上升意味着贫困的减少。

两种情形的结果形成鲜明对比,结论是在一个封闭经济中,农业增长对于减贫至关重要,而工业增长没有影响。需求联系是关键因素,但是对于减贫而言需求联系只是通过穷人的消费实现。Mellor (1999)-直强调该过程的重要性,但是不同之处在于:不仅是增长的联系,同时也是贫困的联系。农业成为减贫的核心动力。以上结果深受开放性假设的影响。在一个开放经济中,关于需求和供给的约束对于可贸易品而言无关紧要。粮食可以进口,衬衫可以出口。因此,如果假设两种商品都是可贸易品,只有世界价格水平才会起作用。

我们现在回顾一下两种情形。首先,考虑工业进步的影响。相同数量的劳动力投入能够生产出更多的衬衫,但是价格维持不变,因为世界的价格不变。工厂存在扩张生产的刺激,因此劳动力需求和名义工资都会上升。即使粮食供给下降,在粮食可以进口的情形下工人也可以从农业向非农业转移。最终劳动力的农业边际产品也上升,城乡的名义工资和实际工资都上升。粮食进口与实际工资一起增加意味着消费的粮食更多、某些工人开始消费衬衫。结果是贫困下降。其次,农业技术进步的影响与工业进步类似。对于实际工资和产出的联系而言,需求联系无关紧要,实际工资上升,更多的人购买衬衫。

简言之,减贫可以通过任何相对于国际的国内竞争能力的提高来实现,这-与封闭经济存在本质上的差别。这也同时产生了经济的脆弱性:贸易伙伴的生产率提高以及相对经济竞争力(比较优势动态化)的丧失将对贫困产生不利影响(即工业和农业的衰退)。保持高水平的生产率,并超越贸易伙伴非常重要。在20世纪90年代早期第一波走向开放经济浪潮的背景下,Eswaran和Kotwal坚定认为印度在这方面存在极大潜力,尤其是工业领域的科技进步,而且即使在农业和农村部门进步有限的情况下,开放的贸易模型也有利于减贫。与此同时,农业领域的科技进步也发挥重要作用。

虽然分析相对简单,但是模型说明了一些核心问题。第一,在任何背景下,关于减贫定义的确定性特征似乎与非农部门逐渐吸收劳动力相关联。关于农村贫困,没有什么特定的性质,只不过是经济增长缓慢的典型标志,同时也是增长动力不当的标志。第二,为了理解农业部门在减贫中的地位,有必要考虑开放经济情况下的状况。如果是封闭经济,农业增长对于减贫非常重要。特别值得说明的是,相对于工业进步而言,农业增长在给定需求联系的条件下更能够直接地实现减贫。在开放经济下,情形并非如此。全球化背景的出现改变了我们关于农业地位的动态理解:开放经济提供了更多的机会,同时需要合理理解随之而来的陷阱和风险。第三,把劳动力、生产技术和部门的异质性引入模型不会改变上述模型的基本逻辑(Eswaran和Kotwal,1993a)。然而,如果科技进步不是中性和劳动密集型的,而是劳动替代型的,该模型预测到技术进步的减贫作用更为微弱,因为劳动需求和真实工资上升的幅度更加有限。Eswaran和Kotwal(2002)扩展了模型,引进了服务业部门和不可贸易商品,互动作用更加微妙但是不影响主要结论。

这对于农业增长有什么重要含义?一般而言,这很重要:在很多背景之下,这是最适合的减贫机制。然而,需要注意的是,农业部门的科技进步包括逐步采用新的投入品,例如新的品种、肥料和种子。这包含一些不能令人愉快的算术,农业方面的很多进步本身基本是一次性。例如,对于特定作物而言,采用新肥料只能一次性提高20%的产量,但是不能实现每年持续的收益增长。任何增长效应都将极大地依赖于广泛的关联效应。一些人认为发展中国家的这些关联很普遍(例如Mellor,1999),正如之前认为的那样,基于特定的国家采用特定的方法获得的经验证据,例如依赖于关于行为的强假设的可计算一般均衡模型。

关于印度的证据虽然具有启发性,但不是结论性的。Datt和Ravallion(1998,2002)以及Ravallion和Datt(1996,2002)基于1995年以前的省际均值数据讨论了印度增长和减贫的经验,该时期处于印度经济逐渐开放之前,虽然印度在1980年晚期的总体增长已经加速。换言之,印度是一个相对封闭的经济。该研究的第一个发现是,基于增长和贫困的部门构成,农业增长对于减贫十分重要,而工业增长并没有影响贫困。显然,这是上文模型直接预测的结果。上述证据证实了农业收益增长极大影响贫困。

第二个发现是,减贫深受特定(地区内)初始条件的影响。可以用关联效应来解释这种现象:其他条件相同,较好的禀赋如科技水平会导致更高的经济增长率,其作用方式是经济体的自我强化。证据表明关键的初始条件包括较高的健康和教育水平(与工人潜在生产率相关)、农村地区较好的初始禀赋(包括没有土地的人较少、初始收益较高,反映了较高的科技水平)。该证据显然与普遍提高工人生产率因素的影响一致,不同的是通过农业部门发挥这些因素的增长作用。这与封闭经济模型的预测相符,虽然并不能证明该模型完全正确地代表真实情形。

印度经济的开放以及成功融人世界经济消除了Eswaran和Kotwal模型中关于需求关联的根本约束。不管生产率进步是劳动密集或者中性,生产率提高出现在哪个部门对于减贫已经不太重要。近年来,其他部门在研究与开发上的巨大投资为减贫提供了新的可能,虽然高科技服务业投资的减贫作用主要通过与低技术含量部门如建筑业的增长联系实现的。

(二)非洲的适用性

上述结果适用于撒哈拉以南非洲吗?在Eswaran和Kotwal模型中,如果增长是由农业部门劳动密集型或者中性技术进步的增长驱动的,那么这种增长的减贫作用十分巨大。土地在非洲多数国家分布不存在高度不平等。非洲国家没有土地的人相对较少,一些国家如埃塞俄比亚土地分布极其平等。生产率提高有利于贫困农民,因此增长的减贫作用十分巨大。非洲农业环境的变化,如生产要素市场和产品市场的自由化,尤其是消除了很多对农村的歧视,使得减贫潜力得以实现。“非洲绿色革命”具有巨大的回报。

然而,农业增长促进经济增长和减贫的必要性并非确定不移。正如上述模型所示,在开放经济中,减贫对于农业进步的绝对依赖消失了,因为需求与农业的关联不存在了:其他部门劳动密集型的增长同样能够促进减贫。为了评估农业增长的重要作用,需要考虑非洲的增长机会。Ndulu等(2008)提供了以三种方式描述撒哈拉以南非洲国家增长机会的基本模型;Collier(2007)也采用了类似的描述。研究人员区分经济增长机会:第一,资源丰富型国家;第二,沿海或位置优越型国家;第三,内陆资源贫乏型国家。每类国家在推动经济增长和减贫过程中将会遇到完全不同的困难。

对于资源丰富型国家而言,关键问题是怎么管理财富:怎样将国家控制的潜在财富转换为持续的共享式繁荣的基础。他们面对的关键问题是荷兰病以及治理问题,更可能爆发暴力冲突,如尼日利亚、安哥拉和刚果。

对于沿海国家或者位置优越型国家,他们面临的挑战完全不同。他们没有自然资源,所以没有直接的财富来源,需要创造财富。他们充分利用两种生产要素:人口和位置优势;非洲的很多沿海国家,特别是加纳、科特迪瓦、肯尼亚和南非,就是此类国家。他们主要的挑战是怎样利用优越的地理位置提供的机会。沿海国家在原则上应该利用世界贸易的机会,所以首要任务是建立贸易基础设施,制定市场制度和规则,对技术进行投资,支持高质量劳动力市场的形成。这些挑战完全不同,但是全球化提供了重大机遇。如果没有利用自身的优势,沿海国家将落后;但是潜在的优势仍然存在。

内陆资源贫乏国家受制于产业集聚效应:他们几乎没有什么可以提供的,而且只能完全依赖于邻国克服困难。如果位置优越或者资源丰富的邻国经济落后或处于战争冲突状态,将使情况更糟。这些因素都将产生负的外部性。例如布鲁迪、布基亚法索和埃塞俄比亚。

那么,什么时候农业增长是必要的?农业增长在该框架下的地位如何?首先,考虑资源丰富型国家。农业不太可能成为增长的必要来源。然而,此类经济需要实现经济多样化,建立自己的生产能力,农业可以在这方面发挥重要作用。在此背景下,以农业增长推动总体经济增长的负担不存在了,集约化或多样化的努力可以更加向扶贫倾斜,包括关注小农农业,例如支持新技术和高劳动生产率的生产活动。但很显然有很多方法促进国家财富分配,而刺激农业增长很难说是首要的。而且,在农村地区投资,包括基本服务如健康、教育和基础设施,是再次分配的有效方式,并且从长期来看(相对于狭隘地关注农业而言)具有更高的回报率。例如,确保投资集中在高潜力领域的压力相对更小。

其次,考虑位置优越型国家。位置优越型国家具有利用世界经济机会的最佳地理位置。通过劳动力市场、技能、规则和投资环境保持比较优势是重中之重。农业的作用类似于开放经济中的Eswaran和Kotwal模型:工业化进步是利用贸易机会的最佳路径和最佳工具。农业的作用主要是辅助性的:当贸易导向型增长开始起飞时,作为从农业退出的途径,农业进步具有很大意义。如果能够促进熟练劳动力被吸收进合理的部门,通过健康和教育投资提高农村劳动力技能最为有效。印度尼西亚在20世纪70年代晚期和80年代的经验让人联想起它积极的农业政策以及城市工业经济部门最终大量吸收劳动力的过程。对非洲经济而言,主要挑战是克服其被世界经济边缘化的不利地位;相对于东亚很多经济已经建立起工业基础的国家而言,非洲国家作为后来者处于不利地位。这虽然需要对制造业发展的特殊支持才能实现潜在的地理位置优势(Collier和Venables,2007),但仍然是增长的最佳途径。

内陆资源贫乏国家又面对一个非常不同的困难。在很多情形下很多国家的农业基础非常薄弱,如埃塞俄比亚和布基亚法索。而且他们在世界经济中被边缘化的风险非常大。这类国家主要依靠位置优越型邻国给他们带来一些贸易导向型的机会,包括劳动力迁移。在积极的政策方面,空间很小:基础设施和技能的投资是正确的,但是作为投资的领域,它们在很长时间内排序仍然很靠后.因为位置优越型邻国还没有融人世界经济。结果,看待这些经济的最佳途径是将其作为封闭型经济,而忽略其贸易自由化的努力。正如模型所预测,农业增长对于经济增长和减贫都十分重要,但是不要期待任何奇迹发生。

积极追求农业技术进步以及促进农村生产率提高的其他方式是促进增长的主要途径,同时对于减贫具有很大影响。农村、农业的发展可能是最困难的,因为这些国家一般处于农业薄弱落后地区,但农业也是最值得努力的领域。为了减贫,在发展潜力较大地区促进农业发展(如增长的要求)和在边远贫困地区促进农业增长之间存在重要的权衡取舍。如果商品价格很高,促进增长和减贫之间的紧张关系将更加明显,因为提高农业总产出更为重要。

埃塞俄比亚和印度的对比十分鲜明。埃塞俄比亚在最近几年试图实施开放政策,但是位置优越的邻国未能利用贸易机会,一般而言,埃塞俄比亚与他们的关系冷淡(如索马里和厄立特里亚),这严重限制了埃塞俄比亚的选择空间。

埃塞俄比亚最好只能建设基础设施和培养劳动力技能,增长只能通过农业系统而持续地降低农村贫困率来实现。埃塞俄比亚的人们无法利用与邻国贸易和迁移的增长机会。

印度的一些小块地区甚至省份(如比哈尔省)也正如埃塞俄比亚一样面临自然资源匮乏等发展困境。但是印度经济广泛一体化,部分落后省份充分利用了日益提高的开放程度和优越地理位置等方面的优势,而且增长的外部性和就业的机会为落后的省份提供了机遇,降低了当地贫困率。

即使如此,埃塞俄比亚也不能单独通过农业政策实现奇迹。相对内陆的位置、依赖降水的多少等使得农业丰收暂时大幅压低农民的粮食价格,因为出口粮食价格很低(世界粮食价格减去从农场运到世界市场的费用)。例如在2001-2002年,在一个短暂的收益增长和地区扩张之后,风调雨顺的天气使玉米大获丰收,但是价格低到丰产变成不丰收。这些事件延缓了农业的转型,对于具有高额运输成本的内陆国家而言,需求增长以避免价格的突然降低十分必要。

三、 市场失灵和贫困陷阱

本文第二部分介绍了宏观或者一般均衡模型中关于农业和农村发展在经济增长和减贫中作用的阐述。整个环境的改变特别是发展中国家日益提高的开放程度和市场自由化经济的进程,改变了农业和农村发展在经济增长和减贫中的作用,造成这种状况的一个原因是城乡之间和部门之间的相互作用在分析中得到完美结合。但这个分析建立是在要素和商品市场运行良好的假设之上。正如最近几十年关于农村发展的很多研究表明,即使消除了很多政策造成的市场缺陷如农产品市场,市场失灵普遍存在。只有不同要素的边际回报相等时资源的分配才是有效的。包括劳动力要素在内的要素市场,对不同的人发挥的作用也不相同,其结果是差异性的形成,如具有不同初始禀赋的人可以利用不同机会(如增长所带来的机会)。农村非市场制度安排的发展可以部分替代或弥补市场失灵,但不可能完全替代。这对于经济增长所能达到的程度而言、对于贫困人口可以参与经济增长的程度而言都很重要。上文讨论过的关于撒哈拉以南非洲不同地区一般经济增长机会的潜在分类不会受到根本影响,因而经济增长的减贫和经济过程的广泛包容性的效应才能实现。

我在本节将尝试将过去几十年关于家庭和制度的大量微观研究的核心成果应用到减贫和增长的更加广泛的境况中去。核心问题在于:关于农村贫困人口参与乃至对经济增长做出贡献的关键制约因素是什么?最近很多关于农村问题的学术文献探讨了要素市场的市场失灵,如土地、劳动力、信贷和保险。这些成果构成了研究生微观发展经济学教学内容的核心。然而,我们的主要目的是探讨微观问题是否能够放到增长和减贫的广阔背景中去。

我将考虑的问题是:即使是在已经开始劳动密集型经济增长过程的国家中,什么因素会导致一些农村穷人陷于贫困之中?此外,对于通过增长来减贫且其增长完全依靠农村发展努力的国家而言,如内陆资源贫乏且邻国经济落后的国家,解放农村潜在生产力的需求意味着当我们试图解释什么原因导致某些特定农村地区增长落后时需要特别注意。我重点讨论三种情形,阐释最新理论文献的一般原则和发现,其中一种是经验证据发现的:初始贫困和市场失灵一起使得部分贫困人口持续贫困甚至陷入贫困陷阱。我还会关注市场失灵的三个问题:资本(信贷市场失灵);风险(保险市场失灵);空间外部性(地理诅咒)。

(一)信贷市场失灵和贫困陷阱

最为明显地可以观测到的市场失灵是信贷市场对于完全竞争市场假设的偏离。在完全竞争市场下,任何可盈利的项目都能在当前利率水平下获得贷款。如果市场是完美和有效的,没有银行会要求抵押担保贷款。现实生活中,没有抵押就不会得到贷款。抵押要求可以理解为信贷市场处理困扰这类市场的核心问题即不完美信息的重要手段:信息不对称,如道德风险、逆向选择和执行问题。不完美信息意味着贷款人不能从很多项目中区分哪个项目的风险更大,不知道借款人在获得贷款之后是否会采取当初承诺之外的行动,所以会要求抵押担保贷款。抵押还可以确保贷款的偿还。

如果一些人初始就没有财产,市场失灵对穷人而言极其有害,排除了穷人获得贷款进行有利投资的机会。很多含义丰富的模型如Eswaran和Kotwal(1986)展示了信贷市场失灵的关键含义:富人不仅通过财产获得更多收入,而且他们能够更加有效地使用财产。市场失灵迫使穷人处于低效的状态,这进一步加剧了初始的不平等。农业部门中普遍存在类似过程,而且通常与信贷市场失灵相联系。模型的一个重要预测是穷人土地的边际回报高于富人,穷人的土地每亩①平均产出也高于富人。发展中国家普遍存在耕种土地数量和每亩单位产出之间的负向关系。Binswanger等(1995)对这方面的证据进行了全面总结,并且寻找不同的解释。土地质量差异是部分原因,但是与信贷相关的要素市场失灵也是部分原因。

该模型是一个静态模型,但是它潜在的动态含义在直觉上很吸引人。资产不平等,富人回报更高而且资产增值更快,穷人采用新技术或进行其他活动的回报率更低、而且也不可能开始财富积累的过程。很多增长模型给人的直觉是一些人陷入贫困陷阱而另一些人不断积累财富。Banerjee和Newman(1993)发现资产不平等对于增长的影响与信贷市场失灵相关。当进入不同经济活动存在一定的资产门槛时,那些只有有限资产的人进入特定项目的机会就被排除而陷入贫困陷阱,而另一些人则可以进入某些职业并开始攀升。贫困陷阱是一种均衡结果,如果没有外在的帮助就无法改变状况,如正向的意外收益、收入再分配、援助、市场运行方式的根本改变等。很多其他文献认为贫困陷阱、整体无效率、增长乏力是信贷市场失灵情况下的贫困和不平等造成的,因而部分人无法利用增长带来的投资机会(Galor和Zeira,1993;Benabou,1996;Aghion;Bolton,1997)。信贷市场失灵模型同时也是《世界发展报告2006》(世界银行,2005a)的中心内容;该报告还讨论了这个模型引申含义的相关证据。

如果信贷市场失灵导致农村的贫困陷阱、或投资不足的普遍存在,这会抑制经济增长。此外,如果经济增长加速,但是有利的机会需要一定的投资门槛(例如家庭成员迁移成本、项目的沉淀成本),那么信贷市场失灵将会使穷人无法享受到经济增长带来的好处。虽然证明信贷导致贫困陷阱很困难,但是在非洲农村存在进入成本的证据(特定项目)以及资产(投资资产有限)导致家庭拥有更少的有利组合(Dercon,1998;Barrett等,2005)。

如何用政策干预信贷市场还不清楚。对信贷市场的干预一直是受到偏爱的干预手段,如近年来的小额信贷,当然其他很多干预措施对于解决信贷市场失灵可能也很有效(Besley,1994)。贫困群体是否从小额信贷中收益最多同样不清楚(Amendatriz de Aghion和Morduch.2005):这需要等待从最有影响的小额信贷产品的评估得到更多的发现(Karlan和Goldberg,2006)。对于非洲而言,关键问题是小额信贷作为一种培养农村穷人参与经济的手段是否被过度高估了:在农村环境中,小额信贷被看作帮助农村穷人脱离农业生产,而进入受到限制的非农经济活动的手段。虽然信贷市场的限制将农村贫困群体排除在一些有利可图的机会之外,但是大规模的减贫不可能通过越来越多的人从事独立经营活动来实现。很多国家实现高收入和低贫困的途径是提供更多雇佣工作岗位、不断把农村劳动力转移到工业和服务业部门。从长期来看,对健康、教育和技能的投资将获得高收益,对于资源丰富和制造业出口导向的非洲国家而言更是如此。当然,允许部分人从事农业或非农业的经营活动会有助于经济转型的完成,但是靠大规模人群从事创业经营活动不大可能是成功的经济转型之路。

此处存在一个困境:只要经济还没有起飞、劳动力需求没有加速,此时援助穷人从事创业经营活动有助于减贫。在非洲很多国家,教育回报率随着教育水平提高而不断增加:小学很低,更高程度教育的回报率更高(Soderbom等,2006),因而在劳动需求很低的20世纪80年代和90年代投资教育不是脱离贫困的快捷途径;如果经济增长具有可持续性,这种局面将会改变。小额信贷为穷人提供了脱离贫困的可能,但是如果没有经济增长,小额信贷本身还不是大规模减贫的有效途径。在很多情况下,小额信贷不要只面向创业活动,而是更多地面向普通的家庭金融需求,这会使小额信贷的作用更加有效(Karlan和Mullainathan,2007)。

(二)保险市场失灵和风险诱导型贫困陷阱

另一个过多影响贫困群体的严重市场失灵是贫困群体面对风险时保险和保护的缺失。完全保险市场(或更准确地说,完全或然市场)的存在是现实中不成立的另一个假设。与导致信贷市场失灵的原因相同,不对称信息和执行问题也是发展中国家保险机制覆盖率有限的主要原因。穷人即使愿意,也无法为他们面对的风险获得任何保险。

没有保险的风险给穷人带来很多困难。发展中国家频发自然灾害、干旱、冲突、动乱以及经济冲击,如物价上涨和货币危机。健康问题和农作物虫害更为广泛。这些都被看成暂时性问题,急需临时解决方案,如安全网的建立,之后回到更加根本的问题即发展。政策制定者也认为这些社会问题不应该转移他们刺激经济增长和降低社会贫困的注意力。然而,这是误导,越来越多的证据表明风险和冲击是低增长的原因,低增长又造成贫困人口收入增长缓慢甚至陷入贫困陷阱。集中关注贫困人口有助于增长和平等;任何情况下都是确保贫困人口分享经济增长成果的工具。

发展中国家的家庭发展出了一套复杂的机制应对风险。典型的是两种措施:风险管理策略和风险应对策略。风险管理策略包括通过选择项目组合优化降低风险以实现管理风险的目的。例如,选择低风险的活动或者通过不同的风险搭配多样化风险组合,如种植耐寒作物、进行小额交换或者收集柴火、季节性迁移等。风险应对策略包括处理收入下降风险的后果。两种常见的方法是:通过储蓄实现自我保险,通常在急需时出售耕牛和其他牲畜;非正式互助机制,小组成员或社区成员基于互助的基础上在急需时提供转移性资助(Faf-champs,1992)。

这些策略都有成本:收入风险管理策略导致平均收入降低和收入波动变大,收入风险应对策略调整财产组合处理风险通常要求持有低收益的流动资产,放弃生产性的同定投资。这影响了他们的长期收入,并且削弱了脱离贫困的能力。实际上,越来越多的证据表明这些策略意味着贫困人口遭受严重的效率损失,而富人一般受保险、财产和信用的保护不需要承担损失(Dercon,2002)。Morduch (1995)展示了在印度因为在一定的环境下风险太高而无法采用更有利润空间的技术。即使存在生产性投资的机会,农民仍然可把持有牲畜作为预防风险的措施(Rosenzweig和Wolpin,1993)。Rosenzweig和Wol-pin(1993)发现印度样本中的最富的五分之一人群和最穷的五分之一人群之间的效率损失差距超过25%,这是由于面对风险而调整资产组合所致。在埃塞俄比亚,Dercon和Christiaensen(2007)发现很少采用现代投入是因为很少获得风险相关的投入贷款,即使由于降水原因作物歉收,也需要强制偿还上述贷款。长时期内,这些结果导致大量效率损失,极大地影响穷人。

这些风险管理策略会使穷人陷于贫困:为了避免极端贫困,他们被迫放弃盈利但有风险的机会,也就放弃了脱离贫困的机会。即使如此,他们并不能完全保护自己:虽然很多证据表明风险管理策略能够减少消费和营养水平的波动性,但是它们仍然无法处理一些严重的重复发生的冲击,如那些影响整个社区、地区甚至国家的冲击(Morduch,1999;Dercon,2002)。这些没有保险的冲击破坏家庭财产,迫使家庭财产受到严重损失。他们甚至可能跌落到一定的水平之下,落入贫困陷阱之中,例如由于风险策略需要避免更加严重的穷困或其他。

日益增多的证据表明在发展中国家上述过程是导致持续贫困和永久处于贫·困陷阱的重要原因。Jalan和Ravallion(2003)利用来自中国的数据检验贫困陷阱是否存在,虽然没有发现纯粹的贫困陷阱,但是发现家庭需要很多年才能从一次收入冲击中恢复过来,而且贫困人口的恢复更加缓慢。Dercon(2004)利用埃塞俄比亚农村的面板数据发现非洲也存在相关证据,没有保险的冲击与持续贫困有关,前4年的降水量冲击影响当前的增长率,甚至1984-1985年饥荒是20世纪90年代家庭收入增长率的解释因素之一。而且,埃塞俄比亚农村的一种重要储蓄方式是牲畜,它们平均需要10年才能恢复到1984-1985年饥荒之前的水平。Elbers等(2007)利用基于模拟的计量模型校准了一个增长模型,并用津巴布韦农村数据直接测算了风险和风险反应。他们发现风险大幅降低了增长,降低了40%的资本存量(稳定状态)。三分之二的损失是由于家庭试图最小化风险影响所采取的策略所致。Barrett(2005)基于肯尼亚牧民牲畜持有量发现了贫困陷阱的证据。

健康和教育也由于没有保险而受到冲击,其长期影响的证据也越来越多。例如,干旱对于儿童的永久影响已经被详细阐述,更低的成年身高、更差的教育质量、更低的永久收入。例如,在津巴布韦农村20世纪80年代早期的儿童遭受干旱和战争的影响,永久性收入损失了7%~12%甚至更多(Dercon和Hoddinott,2003)。

所有这些证据都表明发展中国家农村没有保险的严重后果,尤其对贫困人口而言。如果造成上述现象的根本原因是市场失灵,且该失灵由于贫困而加重,那么显然存在一种既能减贫又能刺激效率和增长的干预措施;无论如何,这些干预措施能够保证穷人更加有效地参与经济增长过程。在工业化国家特别是欧洲,保险市场失灵在很大程度上被统一的社会保障和大量的根据需要而设计的直接转移支付解决了。对于发展中国家而言,这很可能是无效的,因为高昂的行政成本和高度的信息要求。简言之,这种社会保障体系不存在。

有很多应对措施可以考虑,如减少农村家庭的风险(例如预防性健康服务,或者更好的农业用水管理),加强现有应对措施(例如投资建立更多的储蓄产品,或者运行更好的针对牲畜的资产市场),改进保险形式,拓宽社会安全网的保护范围。虽然每种措施都有自己的优缺点,近年来采用了很多针对保险的有价值的创意,即使其潜在的收益并不是很大。

(三)空间效应

市场失灵的另一个普遍原因是空间外部性的存在。如果经济或其他交易产生的社会收益或社会成本在交易主体的考虑范围之外,那么就存在外部性。标准的案例是生产导致的环境污染,因为环境污染不在商品的购买者和销售者的考虑之内。发展中国家的一个更广泛的现象是,以外部性的概念理解特定地理区域处于落后的状态——贫困的邻居、贫困的地区和贫困邻国。如果仔细观察发展中国家的表现,就会非常震惊地发现一些国家——主要是非洲国家,正在日益被边缘化,伴随着低经济增长、持续的人口增长和持续贫困。虽然研究得较少,但是同样重要的是即使在高增长国家,仍然存在系统性落后的地区,从收入增长和贫困降低角度看这些地区没有从总体经济增长中获益。中国和印度的特定区域正是这种类型。虽然描述得较少但是依然真实的是,类似非洲国家增长和减贫方面的地区间差距在这类国家也存在。

关于工业集群化及地理位置的理论对上述地区间差距现象给予了很好解释,这些理论预测企业为了追求地理外部性带来的不断增加的回报而集中于同一地区(Fujita等,1999)。其推论是某些不那么具有竞争力的地点会失去增长的机会:不经这些地区得不到所急需的投资,而且这些地区现有的资本也会为追求利润而逃离该地区。那些失去增长机会的地区就遭受了那些成功地区的负面外部效应。显然这也是一种贫困陷阱:尽管这些地区起初没有差异,但是那些失去增长机会的地区只有依靠外部帮助或大规模的努力才能脱离贫困陷阱。这些地区遇到了吸引或者留住资本方面的门槛。

其他解释同样强调与特殊的当地环境相关的外部性,例如公共品、公共产权资源和私人财产等当地禀赋。如果经济起飞也面临一定的当地禀赋门槛,那么禀赋贫乏的地区难逃贫困。要证实这一点很难,但在中国以及其他一些国家还是有一些证据。对于非洲而言,Christiaensen等(2005)根据很多国家的证据讨论了非洲地理位置偏远对于增长和贫困的影响。

上述外部性也是市场失灵的一种形式,影响着财产较少的贫困人口,不过在这里财产定义是广义的,即包括当地公共品和环境。给定已经确认的贫困陷阱,上述经验证据论证了“贫困地区”项目的合理性,即贫困地区需要大规模投资项目来增加地区或社区的资本存量。然而,这些经验研究缺少充分的细节以及关于外部性如何发生的说明。因而需要更多的证据来引导乃至指出哪种干预手段更为有效。

例如,很多农村“贫困地区”的主要特征是偏远,主要与缺乏道路和通信基础设施相关。最普遍的捐助政策指向是为贫困地区修筑道路。虽然这种捐赠无疑为偏远地区带来了一些好处,但是这不一定是一个地区实现经济起飞所需要的。在一些国家,证据表明捐赠修建道路确实是一项合理的措施。但是,历史经验表明在发展中国家修筑道路是对当地经济增长的反应或者至少说是承认当地经济增长潜力的一种标志(例如经济作物或煤炭),但不是增长的主要原因。相反,例如灌溉、健康和教育对于解放增长潜力更加重要。

无论如何,少量努力是没有帮助的,为了使落后地区经济起飞,大规模投资是跨越起飞门槛的必要条件。也许创造更多迁移的机会是更好的政策。然而,这不但成本很大而且可能困难不少。如果劳动力迁移面临的门槛也很高,那么很多农村贫困人口将无法抓住其他地方的增长机会。但是这不过是前面潜在农村贫困陷阱的例子,解决方案需要仔细考虑城乡背景以及其他关联,只关注农村地区是无效的。

四、 结 论

与大多数发展中国家相反,撒哈拉以南非洲在过去几十年里增长缓慢、贫困率居高不下。由于多数贫困人口生活在农村,也许会认为农业增长和农村发展政策是增长和减贫政策的核心。

本文在非洲背景之下利用了宏观部门之间的联系和微观视角讨论了一些核心问题。基于Eswaran和Kotwal(1993b)的模型框架以及Ndulu等(2008)关于非洲增长机会的证据,我得出结论认为在非洲对于内陆资源贫乏型国家而言,农业增长很重要,虽然农业增长本身也很难实现。在其他国家,尤其是位置优越有利于制造业和出口或者资源丰富的国家,农业不是经济增长的主要约束。即使农村发展可能是实现经济缓慢转型的重要措施,但是农业不会成为经济增长的发动机。

然而,上述分析基于运行良好的要素和商品市场,没有考虑初始禀赋对贫困人口利用经济增长机会的影响。但是农村完全市场的假设是不合理的。大量证据表明即使经济起飞,贫困人口仍然被排除在有利的机会之外无法摆脱贫困,甚至落入贫困陷阱。农村发展政策以贫困人口以及刺激贫困人口从事的农业生产为目标,可能是促使经济增长更具包容性的一种方法。我充分讨论了信用和保险市场失灵以及贫困地区的空间效应,并分析了排斥贫困人口的机制。相关合理发展政策措施的证据仍在不断出现,更需要更多的试验和研究。

资料来源:Stefan Dercon.Rural Poverty:Old Challenges on New Con-texts, The World Bank Research Observer, Vol.24, No.1(February 2009).The World Bank Observer is published by Oxford University Press on behalfof the International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLDBANK.,2009.

(编译者:夏庆杰 赖海涛)

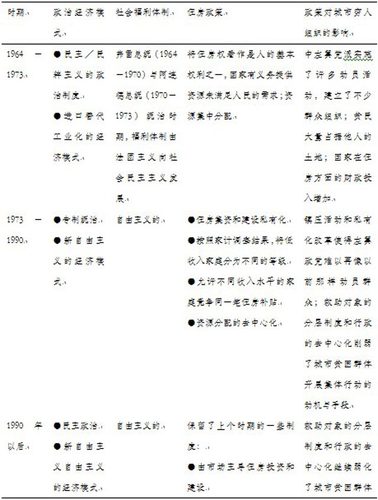

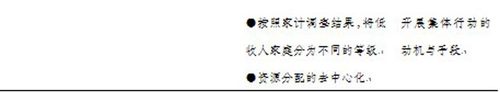

收入分配对于经济增长减贫能力的影响:

来自非洲城乡经济部门的证据

Augustin Kwasi Fosu联合国大学发展经济学研究所

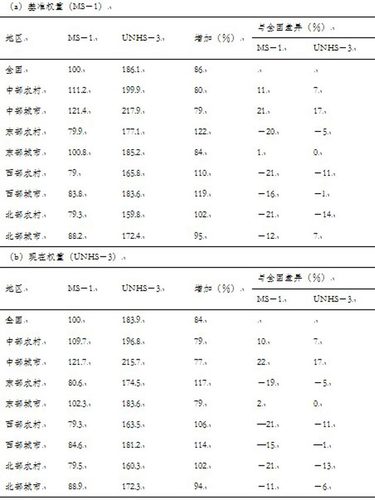

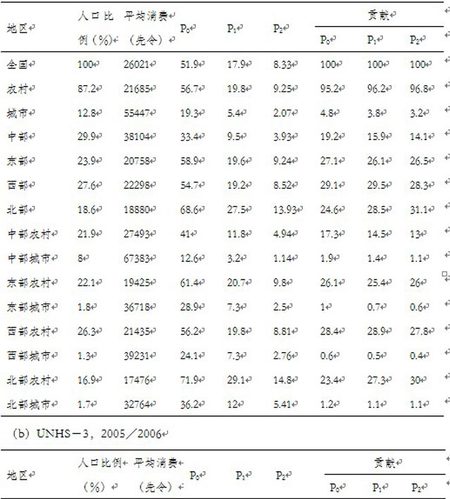

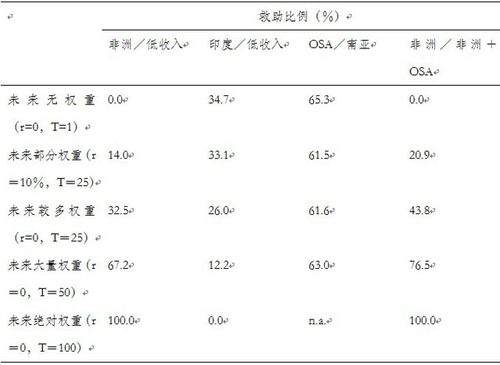

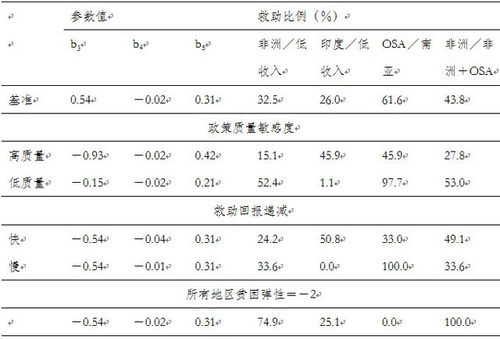

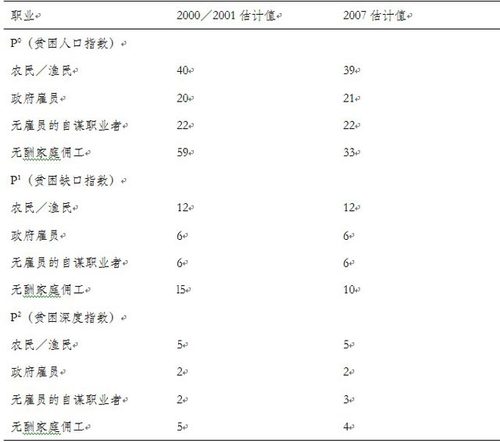

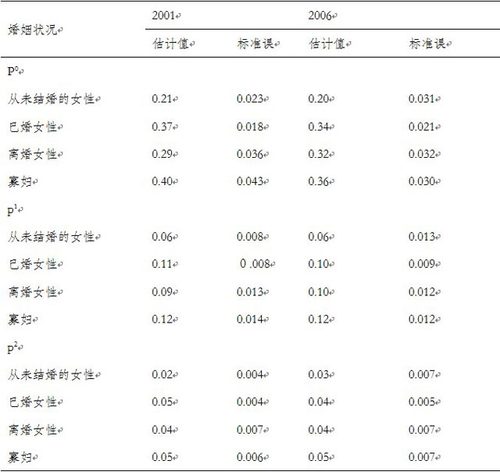

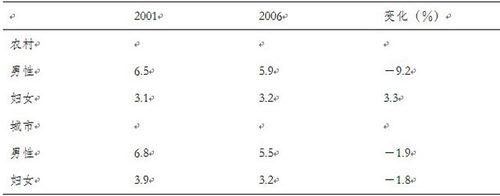

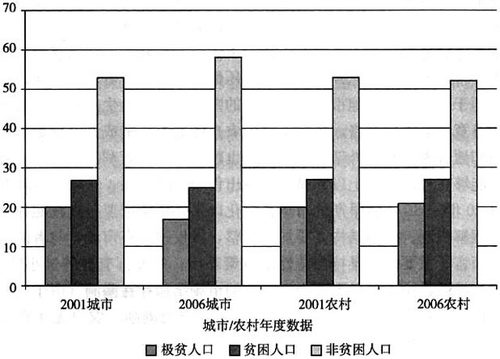

摘要:本文基于20世纪90年代非洲城乡经济部门样本研究收入分配在何种程度上影响经济增长对于减贫的作用。本文采用基本需求法,推导并估计了一个协方差分析模型,其中被解释变量分别是贫困人口比例、贫困线差额比例、贫困线差额平方比例三个贫困率指标,解释变量分别是基尼系数、购买力平价收入。本文发现经济增长对于贫困率的影响是一个收入分配不平等程度的递减函数,尽管不同贫困衡量指标的递减速度不同:贫困人口比例最慢,贫困线差额其次,贫困线差额平方最快。贫困人口、贫困线差额、贫困线差额平方的收入弹性的范围分别为0.02~0.68,0.11~1.05,0.10~1.35。总体而言,经济增长对于贫困率的影响在城乡之间没有差别,而在国家之间存在显著的差别。这意味着相对于国家内部的不平等程度更需要强调国家之间的差别。

关键词:收入分配;增长;减贫

一、 引 言

贫困现在成为全球关注的主题。作为“千年发展目标”(MDGs)的首要目标——争取到2015年将贫困率降低一半,贫困受到国际社会的高度重视。自从20世纪80年代以来,除了非洲撒哈拉以南地区(SSA),世界其他地区的贫困率全都大幅降低。非洲撒哈拉以南地区很难达成“千年发展目标”中贫困率减半的首要目标。事实上,非洲撒哈拉以南地区以日均生活水平低于1美元计算的贫困人口比例从1981年的42%上升到2000年的46%,而2000年正是制定“千年发展目标”的一年(世界银行,2006)。然而,近来非洲撒哈拉以南地区的贫困率表现出下降的趋势。例如2004年,非洲撒哈拉以南地区的贫困率为41%(世界银行,2007),近似于1981年的贫困率水平,尽管全球其他地区取得了巨大的进步。面对该挑战,本文将着重研究非洲撒哈拉以南地区的贫困问题。

对于收入分配在减贫方面重要性的关注与日俱增。许多研究分解了收入分配效应和收入增长效应(Ali&Thorbecke 2000; Datt&Ravallion 1992;Kakwani 1993)。Datt&Ravallion(1992)与Kakwani(1993)的研究认为收入分配因素与收入增长因素对于一个国家的减贫贡献都很大。基于非洲跨国数据,Ali和Thorbecke (2000)发现贫困对于收入不平等比对于收入本身更加敏感。

一些文章进一步强调了不平等程度在决定收入增长对于贫困率的影响方面的重要性(Adams 2004;Easterly 2000; Ravallion 1997)。此类研究均以具体的问题切人分析。例如,Ravallion (1997)采用计量方法检验了“增长弹性观点”(growth elasticity argument),即低不平等程度一方面有利于贫困人口分享经济增长的好处,另一方面使得贫困人口承担经济萎缩的成本;Easterly(2000)在“贫困增长方程”(poverty-growth equation)中界定了相互作用的收入增长和不平等程度,评估了布雷顿伍兹研究所(Bretton Woodz Institute)项目的作用,并发现该项目的作用因低不平等程度而更加明显;Adam(2004)强调收入增长定义的重要性,提出的弹性估计方法证明,低基尼系数(低不平等程度)群体的贫困率增长弹性更大。

首先,本文采用基本需求法推导了一个关于贫困和增长关系的协方差分析模型,其中不平等程度既以独立于收入的方式又以与收入相互作用方式进入模型。其次,本文采用20世纪90年代非洲撒哈拉以南国家城乡截面数据样本估计了模型的完整形式和简化形式,发现收入不平等降低了收入增长在减贫方面的作用,对贫困的严重度(贫困线差额平方)影响最大,贫困的深度(贫困线差额)其次,贫困的广度(贫困人口)最小。本文基于收入分配不平等程度的差异,揭示了收入增长对于减贫的作用在国家之间和国家内部城乡之间的巨大差异。现有研究结果表明,为了高效地降低贫困,更多地强调收入增长还是更多地强调收入分配不平等程度需要根据非洲国家之间甚至国家内部城乡之间收入分配不平等程度的具体情况因地制宜。

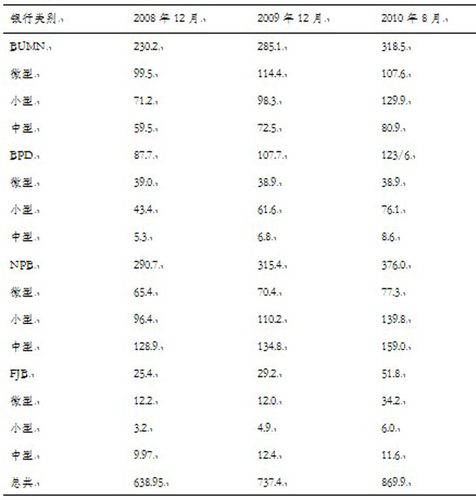

二、 数据、估计和结果

(一)数据

本文数据包括20世纪90年代16个非洲撒哈拉以南国家城乡经济的32个观测值。该数据是基于家庭普查并且同时提供城乡经济情况的数据(世界银行1997)。本文采用非洲国家的截面数据而没有采用面板数据主要是因为非洲大多数国家都不具备可用的面板数据,尤其是具体到城乡部门的经济情况数据。而且,由于本文感兴趣的是跨国家的贫困率弹性比较而不是跨时间的贫困率比较,面板数据的缺失并不会导致太大问题。

实际上,在以截面数据为基础的研究中不控制国家因素正是导致国家之间贫困率弹性差异的因素。这些正是本文深入探索并据此设计适合国情的减贫政策的因素。而且,正如Adams(2004)所说,收入分配在一定时期内相对稳定,因此国家之间的差异才是关键所在。最后,本文数据的一个独有特点是其包括城市和农村两个经济部门,因此可以估计在一个国家内部部门之间贫困率收入弹性的城乡差异。

(二)贫困线

本文采用的是Ali&Thorbecke(2000)的“准相对贫困线”(quasi-rela-tive poverty line)。准相对贫困线的概念综合了固定的绝对贫困线和与收入同比例变化的相对贫困线。绝对贫困线和相对贫困线虽然在理论和实践中被广泛使用,但是都存在问题(Foster 1998)。事实上,基本需求可能随着收入增长而增长、不同地区之间的收入水平变化而变化,即使是一个国家内部基本需求也可能在城乡之间和不同时期之间变化。

因此,贫困线随着生活水平的提高而增长合情合理。真正的问题在于增长的幅度是多少?假设如相对贫困线所言,基本需求与平均收入同比例变化,那么除非在极其罕见的情况下即收入比例增长恰巧提高了贫困人口的收入,收入增长对于贫困没有任何影响。因此,采用相对贫困线容易低估收入增长对于减贫的作用。假设贫困线随着生活水平的增长而增长,生活水平随着收入的增长而增长,那么采用固定贫困线容易高估收入增长对于减贫的作用。因此,准相对贫困线代表两种极端的合理折中。在本文中定义准相对贫困线概念的办法是采用一条关于收入的二次函数的贫困线。

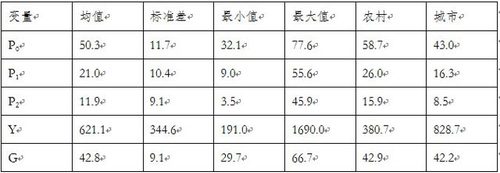

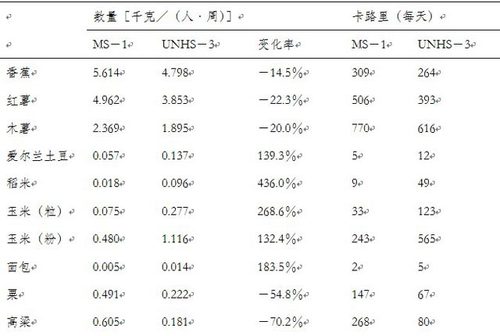

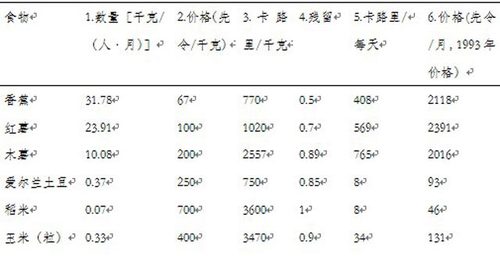

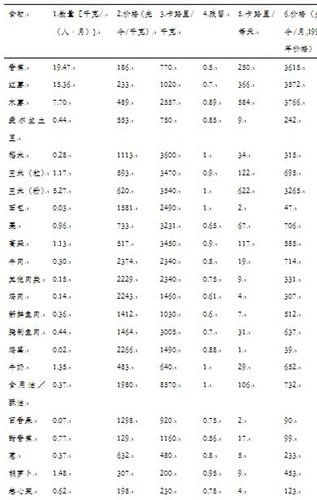

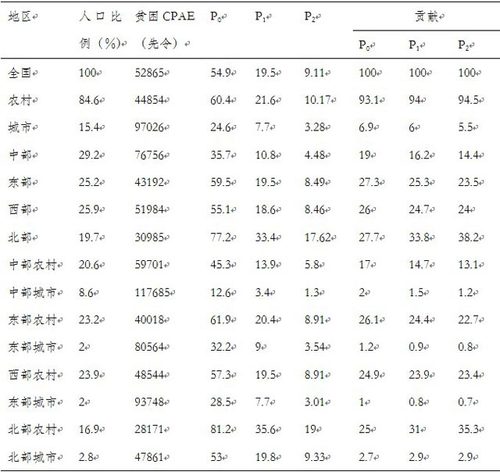

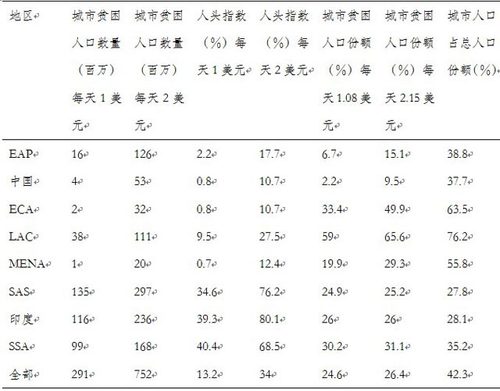

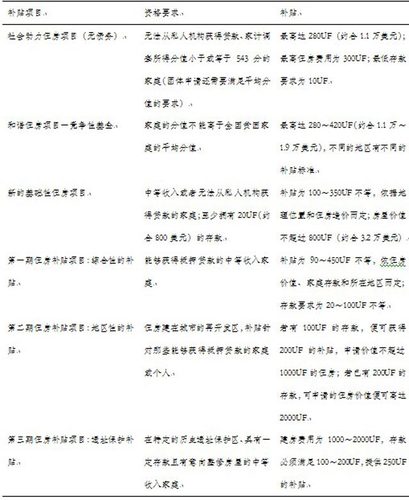

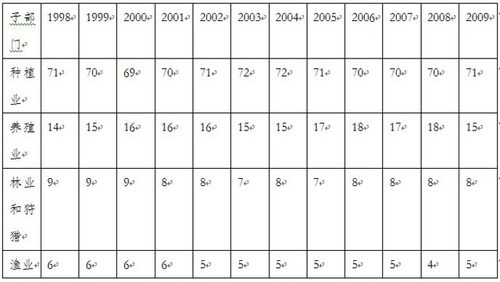

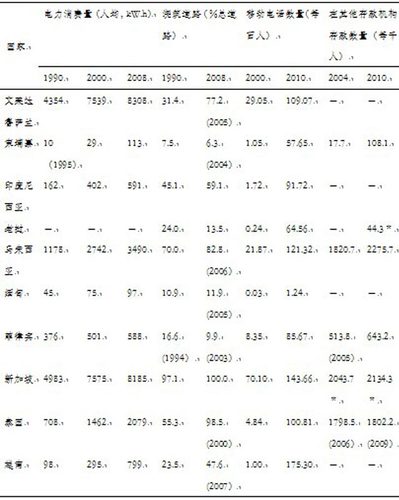

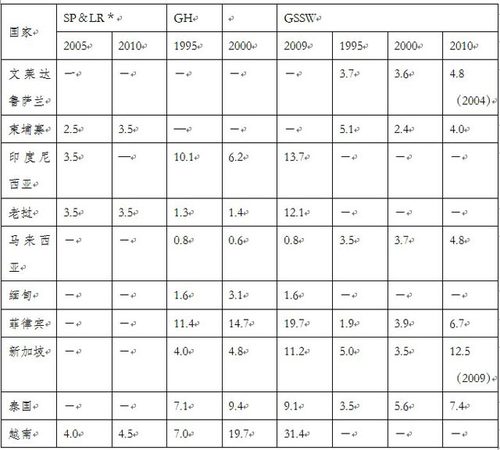

(三)统计数据描述

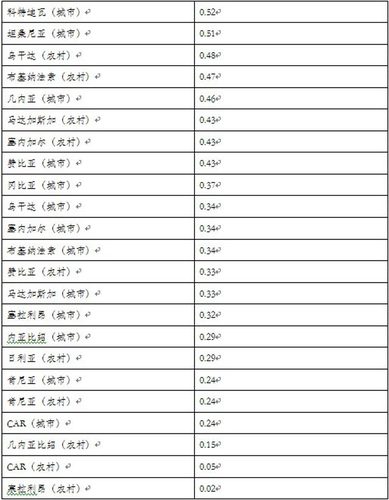

相关变量的总结统计如表1所示。据此,20世纪90年代50.3%的非洲人口处于贫困状态,从加纳的32.1%到中非共和国的77.6%不等。类似,贫困人口收入距离贫困线的差距(以P1表示)平均为21.0%,低至加纳的9.0%.高至塞拉利昂农村地区的55.6%。贫困线差额平方(以P2表示)平均为11.9%,低至加纳的3.5%,高至塞拉利昂农村地区的45.9%。平均年收入为1985年经过购买力平价调整的621美元,低至赞比亚农村地区的少于200美元,高至肯尼亚城市地区的近1 700美元。衡量不平等程度基尼系数平均为43%,低至科特迪瓦农村地区的30%,高至塞拉利昂农村地区的近70%。

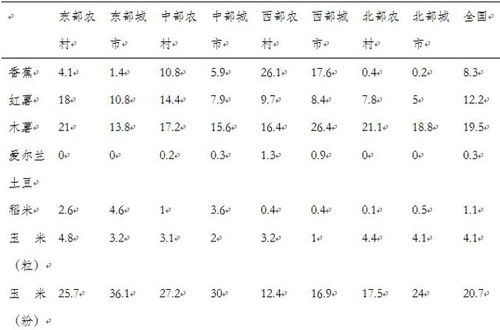

表1收入分配、增长和减贫:总结统计

注:变量Pi (i=0,1,2)分别是人口、贫困线差额和贫困线差额平方衡量指标,以百分数表示;Y是以1985年经过PPP调整的美元计算的平均收入,基于Summers&.He.ston (1991);G是百分数表示的基尼系数。农村和城市的数据分别是农村和城市地区的均值。

资料来源:根据Ali&.Thorbecke (2000)和世界银行(1997)。

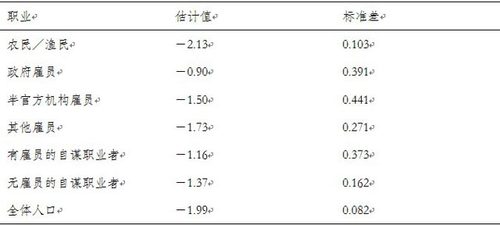

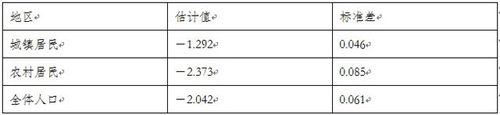

表1存在普遍的城乡部门差异,三个指标的平均贫困率农村部门大幅高于城市部门。该现象使得Ali&Thorbecke(2000)认为非洲的贫困问题是一个农村现象。农村部门平均收入大幅偏低的现象同样值得注意,说明农村部门相对高的贫困率可以被其偏低的收入所解释。然而,有趣的是以基尼系数衡量的城乡不平等程度没有差异。

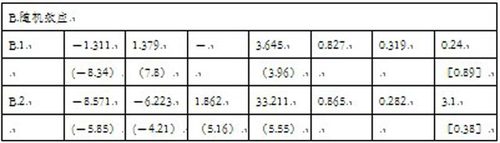

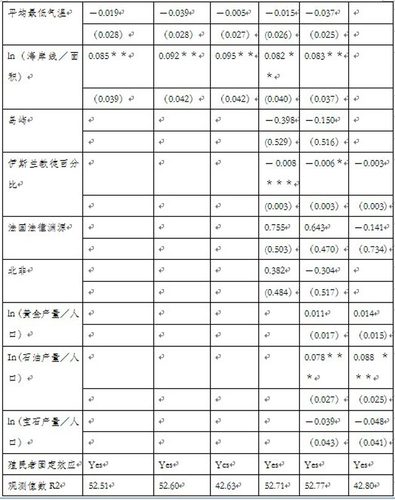

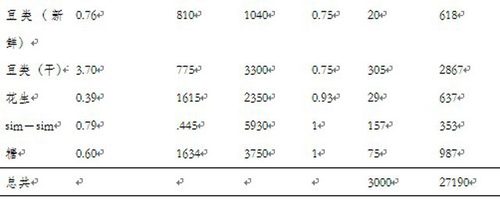

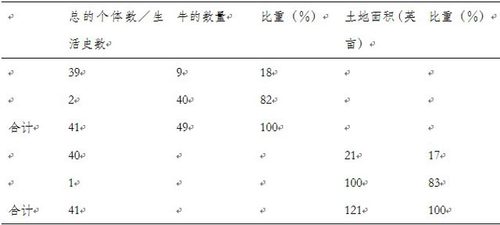

(四)估计和结果

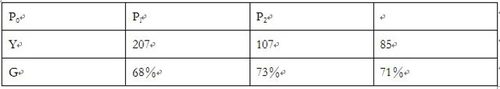

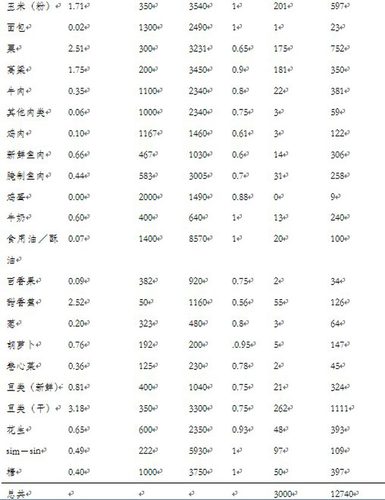

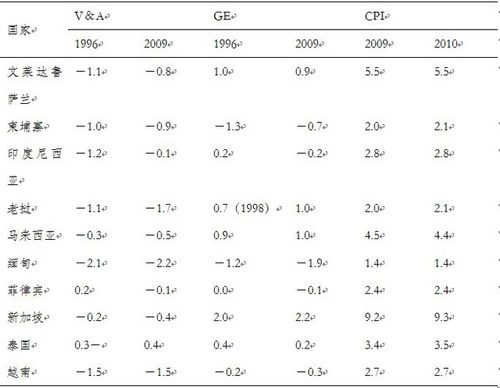

本文所用回归方程的完整形式和简化形式都采用怀特异方差一致标准误差和协方差方法(White heteroscedasticity-consistent standard errors and covariance procedure)。简化形式的估计是为了将完整形式的估计结果与简化形式的估计结果相比较,说明收入分配不平等程度对于收入的减贫作用没有影响。简化形式估计结果如表2所示,式(A.1)、(B.1)、(C.1)分别表示贫困衡量指标Pi(i=O,1,2),式(A.2)、(B.2)、(C.2)分别是完整形式的估计结果。

然而,在讨论估计结果之前,本文首先基于怀特统计量(White Statistic)进行模型形式的检验。该检验不仅提供了是否存在异方差的证据,还提供了“误差是否独立于解释变量,模型是否正确设立”的证据( White 1980,第823页)。根据表2的结果,除了式(A.1)之外,本文不能拒绝“模型正确设立”的虚拟假设,支持估计过程不存在异方差的问题和内生性的问题。

本文首先分析表2中的式(A.1)、(B.1)、(C.1)。对数收入y和对数基尼系数g的系数高度显著,且具有预期的符号,即收入增长降低贫困,不平等程度增加提高贫困。上述结论类似于Ali &- Thorbecke (2000),该文采用一个类似的模型分别估计了农村部门和城市部门的子样本,并得到了类似结论。然而,为了增加自由度以提高统计的效率,本文将农村部门和城市部门子样本混合在一起,并引进虚拟变量d以描述两个部门之间可能的贫困率差异。正如表2的结果所示,同时考虑收入和不平等程度,虚拟变量不显著说明农村部门和城市部门贫困率差异甚微。该结果说明Ali&Thorbecke的发现,即贫困是一种农村现象,主要由于农村部门和城市部门之间的收入和不平等程度之间的差异。虽然农村部门的贫困率远高于城市部门,但是一旦控制了收入和不平等程度城乡之间的差异就消失了。

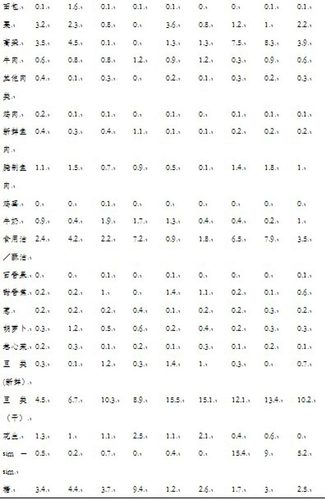

表2收入分配、增长和减贫:回归结果

注:估计采用怀特异方差一致方法。被解释变量Pi分别为logPi (i=0,1,2);解释变量y为logY,g为logG;d是虚拟变量,d=l表示城市。估计采用20世纪90年代16个非洲撒哈拉以南国家城乡经济的32个观测值。AR2和SEE分别是经过调整的R2和标准误。W(λ)是怀特检验的统计量,服从K (K+l)/2自由度的X2分布,其中K表示包含常数项的解释变量个数(White,1980)。a表示在0.01显著水平上显著(双尾)。括号中为t的绝对值。

本文现在讨论完整形式的估计结果:表2的式(A.2)、(B.2)、(C.2)。最明显的特征是这些结果相对于没有考虑收入和不平等程度的交互项的结果表现出更好的拟合度,例如完整形式的模型表现出更高的拟合优度(AR2)以及更低的标准差(SEE)。正如预期,交互项的系数显著为正,y(收入对数)的系数显著为负。该结果说明高度不平等程度会降低收入的减贫作用。具体而言,基尼系数每增加一个百分点贫困率的收入偏弹性P0将降低1.9个百分点,P1将降低2.7个百分点,P2将降低3.6个百分点。因此,不平等程度降低收入增长减贫作用的显著性将随着贫困人口、贫困线差距、贫困线差距平方三个贫困衡量指标依次递增。

g(基尼系数对数)的系数为负,说明在低收入水平上不平等程度的增加会降低贫困。正如上文所述,虽然表面上与直觉不符,但确是正确结果。处于低收入水平的大多数人在给定国家中很可能属于贫困人口;因此导致更高不平等程度的收入再分配将使得更多人的收入高于贫困线,从而降低贫困率。上述结果不可能出现在简化形式(A.1)、(B.1)、(C.1)中。事实上,这里的模型可能揭示收入增长和不平等程度的减贫作用的非线性和非单调的本质。

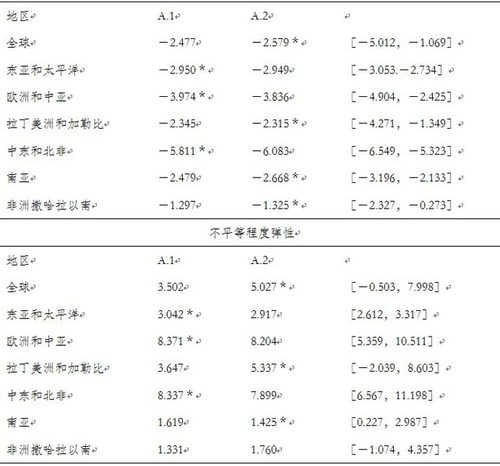

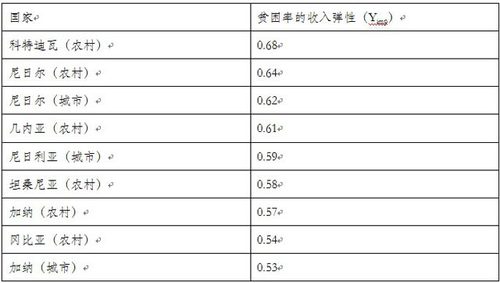

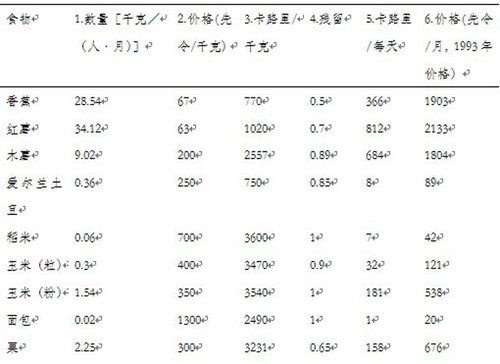

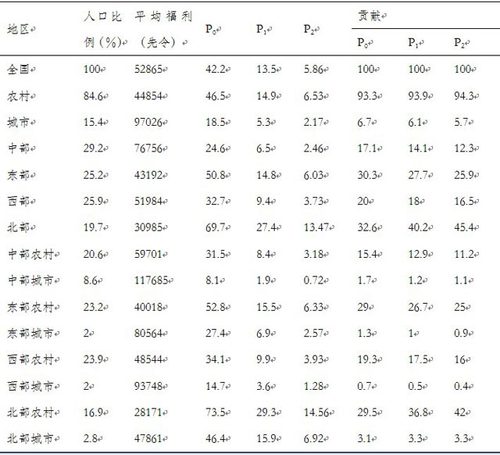

表3展示了贫困率关于y和g的偏弹性。首先看在均值水平上估计的数据(不是圆括号或方括号中的数),我们注意到关于y的弹性估计值明显低于关于g的弹性估计值。该结果类似于完整形式模型(有交互项)和简化形式模型(没有交互项)。因此,我们发现贫困率对于不平等程度的响应比对于收入增长的响应更加敏感。其实,非洲撒哈拉以南国家贫困率的收入增长弹性很低,尤其是当以P0估计的弹性与发展中国家普遍在2.0和3.0之间的弹性相比时(Adams,2004)。非洲撒哈拉以南国家偏低的贫困率弹性实际上有利于解释近来的事实,即非洲国家自从20世纪90年代中期以来相对于80年代和90年代早起增长得更快,但是贫困率在90年代和2000年几乎没有任何变动(世界银行,2006)。然而,上文中提到的贫困率已经从2000年的46%降低到2004年的41%(世界银行,2007)是非洲撒哈拉以南国家近年来的经济增长最终转化为贫困降低的一个标志,这与上述发现相符。

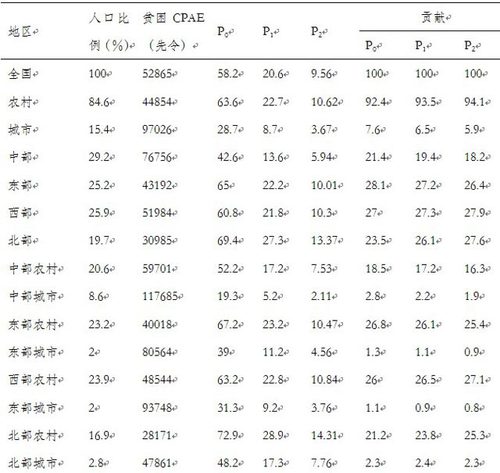

表3收入分配、增长和减贫:贫困率的收入和不平等程度弹性

注:弹性根据表2中各式的结果估计。y(对数收入)和g(对数基尼系数)相应的数据基于均值根据带有交互项的完整形式模型[式(A.2)、(B.2)、(C.2)]估计。中括号中的数据根据没有交互项的简化形式模型[式(A.1)、(B.1)、(C.1)]估计。Y/g相应的数据是y的弹性与g的弹性的比值。小括号中的数据是范围,上下限分别根据g的最大值和最小值在相应方程中估计。

表3显示收入增长和不平等程度对贫困率的作用按照P0、Pl、P2依次递增。更重要的是,相对于收入增长对贫困的重要性而言,不平等程度在解释贫困率时的重要性也按照P0、P1、P2依次递增。由于P0、Pl、P2指标分别考虑贫困的广度、深度和严重度,对于贫困人口和非贫困人口收入差异的敏感度依次递增,该结果也在情理之中。

正如表3所示,P0、P1、P2的贫困率的收入增长弹性范围分别为0.02~0.68、0.11~1.05和0.10~1.35。因此,非洲撒哈拉以南国家收入增长的减贫作用大小各不相同。 从理论上而言,收入增长和贫困率之间的关系可能是非单调的,结果如表4所示。以本文所用的样本而言,无论采用何种贫困率指标,贫困率是收入增长的单调函数。因此,从实用目的出发,非洲国家收入增长会降低贫困率,尽管降低的速度相对于不平等程度指标递减。类似的,正如上文所说,如果收入水平低于表4的门槛,不平等程度增加实际上可能降低贫困率。幸运的是至少就本文所用样本而言,只有P0的最小值191美元低于收入门槛值207美元,并且这种情况极少发生。因此,从实用目的出发,不平等程度降低会降低贫困率。

表4收入分配、增长和减贫:域值

单位:美元

注:当收入低于y相应的数据时,基尼系数增加将降低贫困率。该数据是P0、PI、P2分别基于式(A.2)、(R 2)、(C.2)并根据文中式9对4.353/1.888,5.445/2.684,6.880/3.566去反对数得到。当基尼系数高于g相应的数据时,收入增加将提高贫困率。该数据是P0、Pl、P2分别根据文中式8对3.464/1.888,5.007/2.684,6.606/3.566取反对数得到。

(五)城乡差异

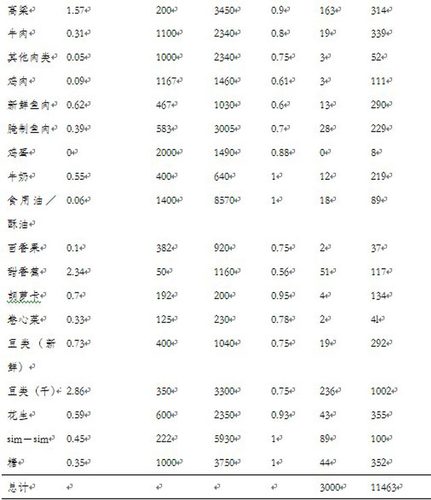

从政策层面出发,本文阐释了贫困率对于经济增长的响应的城乡差异。表5所示的是每个国家分部门贫困人口比例(政策制定中最为常用的贫困率指标)的收入弹性。我们注意到农村部门主导了最高四分之一和最低四分之一;然而,部分国家城乡差异很大。例如,尼日利亚的城市部门处于最高的四分之一,而农村部门处于最低的四分之一;因此,尼日利亚农村部门要达到一定的减贫力度需要更大的收入增长。相反,冈比亚农村部门的收入弹性高于城市部门,因此城市部门需要更大的收入增长才能达到一定的减贫力度。

但是一些国家的两个部门的收入弹性相近。例如,加纳和尼日尔的收入弹性都处于最高四分之一,说明这些国家的两个部门的收入增长都将轻松地转化为贫困的降低。相反,中非共和国和肯尼亚两个部门的收入弹性都处于最低的四分之一。整体而言,从表5中很难看出任何一个部门占据主导地位。例如,最高和最低四分之一农村部门占据主导,第二个四分之一农村部门和城市部门平分秋色,第三个四分之一城市部门占据主导。实际上,从表5看,农村部门和城市部门弹性的平均值分别为-0.408和-0.404,因此平均而言贫困率对于收入增长的响应程度没有部门差异。但是也正如上文而言,国家之间的城乡收入弹性模式存在巨大的差异。

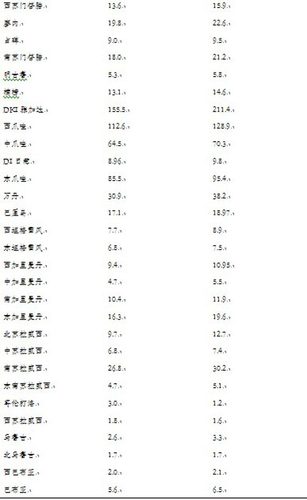

表5非洲经济样本的贫困率收入弹性

三、 结 论

本文基于基本需求研究途径推导和估计协方差分析模型,评价了不平等程度在收入增长和贫困率关系中的重要性。本文采用20世纪90年代非洲经济的城乡部门数据,发现更加公平的收入分配能够提供收入增长的减贫作用。然而,不平等程度降低本身的效果可能相反,甚至在低收入国家可能提高贫困率。

本文揭示了虽然非洲撒哈拉以南国家都可以从收入增长中实现减贫,但是国家之间以及国家内部城乡之间的减贫的幅度大不相同。P0、P1、P2的贫困率的收入增长弹性范围分别为0.02~0.68、0.11~1.05和0.10~1.35。公平的收入分配相对于经济增长对于减贫的作用按照P0、P1、P2依次递增,即P2最高,P1其次,P0最低。

本文的发现说明一套有效的减贫措施应该根据国家的具体情况强调收入增长和收入分配的重要性。不同国家城乡部门之间贫困率的收入弹性差异巨大,要求因地制宜制定各自的城乡最优政策。虽然收入增长对于非洲国家有效地降低贫困率而言非常重要,但是在特定的国家应该更加关注恶劣的收入分配状况及其基本原因。为了保证收入再分配破坏经济增长的后果不至于抵消其减贫作用,每个国家的具体国情就十分重要。

资料来源:Augustin Kwasi Fosu,The Effect of Income Distribution on the Aility of Growth to Reduce Poverty:Evidence from Rural and Urban African Economies,American Journal of Economics and Sociology, Vol.69, No.3(July,2010).

(编译者:夏庆杰 赖海涛)

开放世界贸易会减少贫困和不平等吗?

——农业扭曲的争议角色

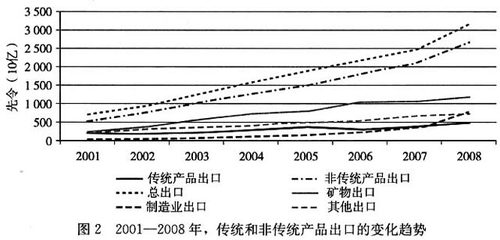

摘要:在最近几十年里,贸易政策改革已经大幅减少了发展中国家农业扭曲的损害,然而全球贸易在农产品方面仍然远比非农产品更加扭曲。文章总结了一系列新的全球和国家整体经济实证研究,关注剩余的扭曲对世界商品贸易对全球贫困和不平等现象以及在不同的发展中国家的最终影响。

全球连锁(LINKAGE)模型结果表明,移除那些剩余的扭曲会减少国际不平等,很大程度上是通过提高农业净收入和提高发展中国家的非熟练工人的实际工资,并且会减少贫困人口数量(占全世界的3%)。

本文的分析基于以15个国家为样本的全球贸易分析项目模型,和9个独立国家的案例研究。

一、 引 言

几十年来,许多发展中国家的农业收入都很低迷,是由于支持城市和一国政策中的反农业偏见以及富裕国家的政府愿意采取进口壁垒和补贴。进口壁垒和补贴这两项政策会减少国家和全球经济福利,抑制经济增长,增加不平等和贫困,因为不少于世界四分之三的十亿贫困人群仍然直接或间接地以农业为生(World Bank,2007)。

在过去的二三十年,许多发展中国家政府一直在降低他们的部门和贸易政策扭曲,而一些高收入国家也已经开始改革他们的贸易保护主义的农业政策。然而,无数政策措施通过许多复杂的方式仍然扭曲着世界粮食市场(Anderson,2009)。一些发展中国家对消费者提高食品价格和农户的收入,而发达国家却降低了这些。但大多数情况下在农村和城市有一个混合物赢家和输家,尤其是因为许多农户家庭获得的一些收入是来自于非农资源。对于洞察价格扭曲政策对贫困和不平等的影响,唯一可行的选择是使用整个经济的定量分析模型与最新的价格扭曲数据以及理想情况下不同群体的乡村和城市的详细的家庭收入和支出的信息资料。

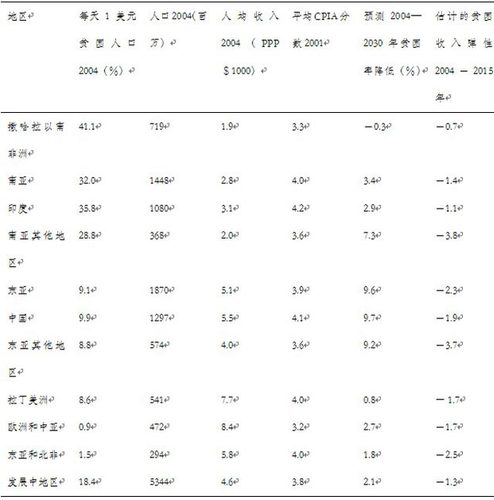

尽管在过去的25年里政策改革有所贡献,需要进行贫困和不平等现象的分析依然强劲。部分是由于在许多发展中国家里这些政策改革和后续的收入增长使生活在不足1美元一天的人口的数量在1981-2005年间几乎减半,并且他们占全球人口的数量从42%下降至16%。然而,极度贫困人口数量在2005年仍然近乎9亿,而且它可能在2008年全球金融危机爆发后超越这个数目。此外,在亚洲(尤其是中国)已经有很大改善,而在撒哈拉以南的非洲2005年的贫困率略小于1981年,大约40%(总计3亿人)。尽管中国成功了,但是它在2005年存在超过1亿人仍然处于每天生活不足1美元,其中90%的人在农村。在印度,极度贫困的人口数量仍然顽同地接近于3亿人,74%在农村,即使他们的农民有大量的补贴。

压力虽然比极度贫困要少,但个人福利仍然重要,它反映了收入不平等的程度。在过去,地方不平等水平影响个人的效用,但信息和通信技术革命增强了收入差异的意识,不仅在局部地区并也在国内外。在国家层面,人们担心乡一城不平等和这些广泛地理区域之间的不平等。在农村地区,例如,收入差异在没有土地的非技术农场工人、自给自足的农民、更大的商业农民和在农村城镇的非农工人之间是巨大的。

评估世界收入分配在最近几十年里发生了什么取决于个人的焦点。Mi-Ianovic(2005)指出三种可能性。第一个是跨国不平等,是指在不考虑人口规模的情况下比较国家的平均收入,每个国家在世界上都有一个平等的重量分布。在这种情况下收入分配似乎已经变得更加不平等。第二个是国际的不平等,这仍然是比较国家平均收入,但是这一次是国家人口加权。在这种情况下,收入不平等似乎已经减少,尽管大部分是因为中国和印度的人口快速增长(Bourguignon,Levin和Rosenblatt,2004;Atkinson和Brandolini,2004)。第三种可能的重点是全球不平等,这涉及比较个人的收入,不考虑国籍。因此,考虑国家内部的不平等是忽略了国际上个人赚取他们国家的平均收入的不平等方法的观点。快速增长的新兴经济体已经倾向于体现增加的国家内部的不平等,因此,通过这最后的定义,全球不平等似乎从1980年末基本保持恒定。

根据目前的依据,本文问题的重点是:有多大范围可以进一步减少世界的贫困和不平等,并且在特定的发展中国家,通过清除剩余的扭曲为激励来面临那些单方面可交易或全球商品的生产者和消费者。

以实证研究为背景进行对世界贸易组织正在进行的多哈回合多边贸易谈判表明,在2001年,当这一轮被启动,策略驱动的扭曲对农业激励贡献了约三分之二的全球福利成本商品的贸易壁垒和补贴(Anderson和Martin,2005)。尽管这样的实证研究,在发展中国家中除了应对中国产品的进口关税以外,没有对农民和食品消费者扭曲的激励措施获得全面的估计。一个最新研究中利用了一个新的关于扭曲农业激励的数据库已经证实了早期的结果:Valenzuela,van der Mensbrugghe和Anderson(2009)表明农产品价格和贸易政策在2004年占据70%的全球福利成本和其他商品的贸易政策。鉴于农业与食品在全球GDP和贸易份额分别只有3%和6%,这是一个惊人的结果。农场和食品政策的贡献对于全球贸易保护政策的福利成本要更大,是72%,其中,三分之二是由于发展中国家它们自己的政策。即便如此,建模对估计价格扭曲的研究结果表明许多发展中国家保护他们欠竞争力的农民远离进口竞争,所以如果所有市场都打开了,一些农户家庭可能会因此受到伤害(Anderson,2009)。

世界银行最近的关于价格扭曲(Anderson,2009)的研究表明,自从20世纪80年代末(从51%下降至32%),对农民协助的比率相对于生产者的非农贸易下降了三分之一,而在发展中国家它已经全部消失(从20世纪80年代初的-41%上升到2000-2004年的+1%)。后者趋势对于发展中国家主要是因为淘汰落后的农业出口税,因为援助通过进口限制在此期间显示已上升。高收入国家和发展中国家的名义利率(NRAS)仍然存在巨大的差距,同时两组国家之间存在持续的巨大差距(尽管小于20世纪80年代)的相对利率。

根据这些依据,上述需要解决的问题这里可以更具体地表示为,对于任何发展中国家的利益,如:重要的是其自身政策与世界其他地区相比如何影响穷人福利?什么农业政策导致了这些结果?明确回答这个问题可以引导国家去制定他们的国家政策和谈判的双边和多边贸易协议。

现在正是合适的时候去解决这个多元化的问题,至少是因为两个政策性原因。其一是世界贸易组织(WTO)正努力协定多变贸易组织间的多哈谈判,并且农业政策改革再一次成为最受争论的话题之一。其二是更贫穷的国家正奋力在2015年前实现他们的联合国发展计划,关键是要缓解饥饿与贫困。

这里也有一些原因需要去说明,为什么非要在现在这个时间去更彻底地将精力集中在这个问题上。第一,拥有先进的方法并以迅猛的速度来解决这个问题的话,会涉及微观仿真模拟。微观仿真模拟是根据家庭的调查数据,且结合整个经济的可计算一般均衡(CGE)作出的模拟。举个突出的例子:Hertel和Winters(2005,2006)的研究和Bussolo a和da Silva(2008)的研究。因为发展中国家的农民和农村地区正在迅速使他们的收入来源多样化,已经产生出超过农业土地和农场劳动力能够创造出的财富,包括农场外的兼职工作和汇兑。所以,在对贫困和不平等现象进行分析时,家庭收入信息变得越来越重要(Otsuka和Yamanc 2006,Otsuka,Estudillo和Sawada 2009)。早期在农民收入净额或农业GDP与农户的福利之间密切的对应关系是呈衰落趋势的,甚至在一些低收入国家也同样如此(Davis,Winters和Carletto,2009)。通常情况下,很多穷人,包括农村贫困人口,是主粮的净买家,因此至少在短期内通过增加主粮的价格,会导致他们受到不利影响。

第二,与跨国家分析相比,全国住户调查的编制分析发展很快,根据世界银行最新的调查,现在已有超过100个国家和地区在使用。该数据集已经开始与世界银行的全球经济的联动模式相配合,用来评估全球收入分配问题(Bus-solo, De Hoyos和Medvedev, 2008)。

第三,世界银行最近编写了一个非常全面的新的全球数据库,可以更新和扩大我们对此的理解,尤其是发展中国家对农业的激励机制的扭曲这方面。从那些已被作出的估计,能够使他们在国家和全球范围内进行经济模拟(Valen-zuela和Anderson,2008)。他们不同于常用的对发展中国家政策的贸易模拟,因为它们是根据国内直接到边境的比较价格,而不是与( 与GTAP数据集,Narayanan and Walmsley 2008)进口关税和其他主要边境措施的适用税率相比。

第一次尝试利用这些新的方法和数据库,是在最近已经被用来评估国家、区域和全球贫困的相对影响,以及在国内和国外的农业和非农业贸易政策的不平等问题上。本文对此做出了总结,并借鉴了已经出现该研究项目的文件。

在一开始就应明确,在实现国家的贫困和收入分配的这个目标上,农业和贸易政策向来就与最好的政策工具差得很远,这是国内社会福利和所得税政策措施所持有的特权。然而,假如实证研究表明,如果与国家贸易有关的政策,会日益恶化特定国家的贫困和不平等,则他们又会提供另一个原因,就是处在顶端的一般性国家从贸易中受益,是因为这些国家单方面改革了他们的政策。如果国家贸易政策改革对于不平等和贫困的缓解效应,在世界其他地方也可能发生,那就为国家积极参与推动世界贸易组织(WTO)下的多边贸易谈判,提供了一个更深层次的原因。如果全球模拟研究揭示出,全球多边贸易改革将会缓解全球的不平等和贫困现象的话,它则强调使世贸组织多哈发展议程(DDA)雄心勃勃的改革承诺,迅速地取得圆满成功的重要性。另一方面,一个消极的结果(例如,在一个特定的国家,贸易自由化将提高贫困)是无法成为贸易改革提高福利的原因之一的。相反,这样的结果可以用来提供指导,对那些需要有针对性的纳税证明或社会计划,使社会各阶层都能分享这种改革的经济利益(Ravallion,2009)。全球改革的成果,还可以向发展中国家提供议价能力,例如寻求援助换取贸易方面的支付,以减轻因多边商定的贸易改革而导致的可以预计的贫困的任何增加。

本文从大纲的分析框架和通过综合全球和诸多国家的案例研究中总结出的共同经验方法的两个方面着手,然后将它与之前提到的一些注意事项和政策的影响下,全球和诸多国家模拟中得出的结果进行比较。调查结果是根据两项研究,各自使用一个全球性的模拟,在已经确认的许多国家的内部和国与国之间,来研究农业和非农业价格和贸易政策对全球贫困及其分布的影响。再加上,9个发展中国家的研究横跨了3个关键的亚洲地区(其中,近三分之二的世界上的贫困人口生活在那里),以及撒哈拉以南非洲和拉丁美洲。

二、 分析框架

为了充分掌握贫困和不平等对价格扭曲政策的影响,必须谨慎考虑家庭收入和支出的影响。在发展中国家,许多农户依赖农业企业为几乎所有的收入,而且在世界上最贫困的国家,部分国家贫困集中在这样的家庭是巨大的。事实上,最穷的家庭在最贫穷的国家都集中在农业,意味着那些家庭有可能受益于农业生产者价格上涨带来的贸易政策改革,其他条件相等。然而,这样的结果并不一定是因为贫困家庭也把大部分收入花费在主粮上(Cranfield等,2003),所以,如果食品价格上涨造成的改革,那么这个不利影响他们的家庭支出可能会超过抵消有益影响他们取得更高收益。城市贫民也会受到主粮的消费者价格上升的不利影响。然而,它可能是一个贸易改革,上升的食品价格也可能提高不熟练工人的需求(根据生产要素的相对强度在经济不断扩张的领域),这取决于劳动力是流动的,可以提高穷人家庭的收入超过提高消费的价格。

目前研究中所采用实施上述理论的方法是一个由Hertel和Winters(2005,2006)开创的变体方法,使用在对未来世贸组织多哈协议的研究中。目前的研究和先前的研究在三个方面进行对比:第一,重点是国内农业和贸易政策的影响,从其他商品贸易政策的影响来区分;第二,我们检测不平等和贫困;第三,我们关注当前政策的影响,即全部(而不是部分)的全球贸易自由化,而Hertel和Winters的研究主要关注于2005年的多边部分改革提案。这个国家的案例研究检测的不仅仅是多变贸易改革,也是个别发展中国家可能实现的单方面改革。单边行动的影响与国外完全自由化会产生什么进行对比以便能够评估国内的相对重要性。为每个国家的政策和其他国家之间的政策有所区别(超过国家通过贸易谈判的间接影响)。全国性的CGE模型可以估计单方面改革对农业或所有商品的贸易保护政策的影响。以国家性的模型来估计其他国家政策的影响,但是需要从全球模型输入。世界银行的LINKAGE模型就是以这个目的来选择的。它也被校准到2004年,基于Version7的GTAP全球保护数据库(Narayanan和Walmsley 2008)除了取代它的应用为发展国家的农业税和更全面的一系列国家价格扭曲的估计(Valenzuela和Anderson,2008)。

有多种方式传送来自一个全球CGE模型的结果,如LINKAGE至单一国家的CGE模型,像Hertel和Winters(2006)。我们采用的方法是Horridge和Zhai(2006)开发的。对于进口而言,Horridge和Zhai提出的边界价格变化的使用,是从全局模型对其他世界自由化的模型(即没有关注发展中国家)。

所有下面提到的CGE模型是比较静态的,他们假设了常数规模报酬和完全竞争公司和产品市场。在所有情况下除了南非(和一个较小程度上对尼加拉瓜),失业率被认为是不受贸易政策制度影响。这些假设仅仅因为缺乏足够的所选择被建模的国家数据和经验证据来加强。使用的这一组标准的假设降低了各国结果的差异,差异是南不同的假设投资行为或垄断竞争的程度、公司的非均质性、规模经济或总就业对贸易政策变化的风险这一原因造成的风险(Helpman,Itskhoki和Redding,2010)。这样的规格通常导致低谷国家的净复利收益,但是增加了贸易改革(Francois和Martin,2010)。尤其是没有动力学的模型特不会从释放市场或从最终生产率/效率的贸易中产生股息。因为经济增长是发展中国家减少贫闲的主要方式(Ravallion,2006),缺乏动力学意味着这项研究结果几乎肯定低估了潜在的贫困减轻自由化的后果,可能在某些情况下显示贫困人口增加,而实际上是减少的。

所有的国家案例研究中,一个全球建模研究调查使用了除了社会核算矩阵(SAM),还利用了家庭调查数据。SAM是CGE模型的数据的基础,家庭调查数据用于微观仿真建模。 通常这些实验是在两个阶段进行。第一阶段包括在全国实施CGE模型的政策冲击(无论是单方面的自由化还是对边境价格的外生冲击和LINKAGE模型提供的出口需求),这个在国内产品和生产要素市场上产生变化。第二阶段是消费和价格的变化因素传送到微观模拟模型,来观察它们是如何改变各种家庭类型的收益(根据他们来自各种因素的收入的份额)和他们的生活成本(根据在各种消费产品支出的份额)的。这反过来又提供了家庭收入信息的分布,诸如在不平等和低于1美元一天的贫困线的人数。

所有国家的案例研究在使用一组公共模拟,以使它能来比较不平等和贫困在每个国家的影响和全球其他地区政策对农业品市场的影响(包括轻度加工食品)相其他商品。其他全球研究称在下一环节中使用相同的2004年全球保护数据集,而实现全球改革冲击对每个15个发展中国家使用稍微不同的全球模型,并附加了全国家庭调查数据以进行微观模拟。在大多数情况下其他的模拟也在实行,经常来解释国家案例研究中在特定的对相关关键假设的敏感性的结果。

即使这里接受调查的模拟符合完全竞争的所有标准,具有报酬不变规模和比较静态的整个经济体系的CGE模型。但在其特定的设置下,捕捉重要的现实情况(如劳动力市场的特性或数据的限制)时,他们也有所不同。为了确保它们的可比性,所有这些都是为了符合一组共同要素市场的假设和关闭规则,但是把2004年作为他们的基础平台,并使用相同的一组进行通用模拟这种情况除外。

全球扭曲的数据集。特别是,当所有的建模假设如下:一个固定总存量(包括没有国际流动性)的因素,除了在对尼加拉瓜和南非劳动力的研究中,一些总就业贸易政策的反应是允许的,因为高失业率的基准可能是一些具体部门的资本和劳动力,但大多数的资本和劳动的类型是被假定为在一个共同的灵活回报率或工资与部门间移动的。土地被假定为特定的农业部门,移动在该部门不同的作物和牲畜的活动中。被大家默认的起到关键性作用的宏观闭合规则,即每个案例的研究都采用一个固定的电流外币账户,以避免考虑是否需要借外债,且稳定政府支出和财政平衡。因此,通过追溯在生产要素、产品价格和税收上的变化,从而不影响家庭以外的实用程序。财政平衡是从取消部门贸易税和补贴中,通过使用统一税率(一般是直接牧入)取代净亏损收入来实现的。

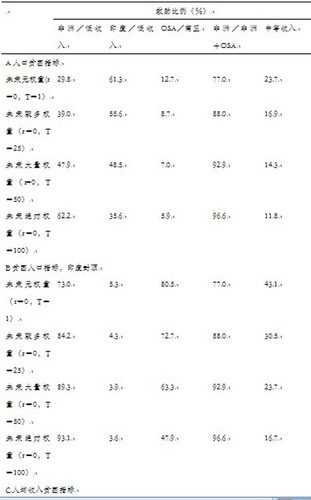

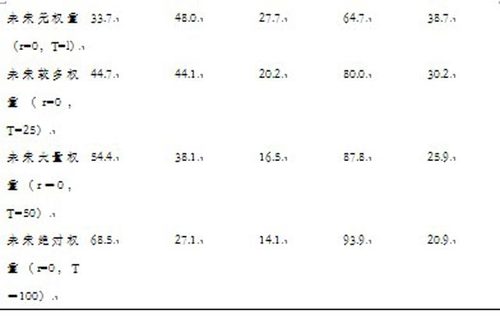

三、 实证研究结果的概要:全球模型的结果

本节是从两个全局模型(联动,GTAP)0.4总结的结果。

在分析两组被拉到一起的经验教训之前,汇集了来自9个国家情况更详细的研究结果。这将是惊人的,如果所有的研究得出了同样的结论,不同的全球和国家模型的混合强度更容易暴露测量的影响,在不同的设置比只有单一类型的模型采用的各种决定因素。

(一)联动模型结果

Anderson,Valenzuela和van der Mensbrugghe(2010)使用世界银行全球联动模型(van der Mensbrugghe.2005),以评估全球农业和贸易政策在2004年个别国家和国家集团的市场影响,以便于能够讨论国际不平等(Mi-lanovic,2005)。考虑到国家的经济规模和有关贫困(使用一个简单的弹性方法),该模型还提供了估计其余的世界政策在进口和出口价格和需求的影响,是下一节中对9个国家的案例研究讨论的基础。

联动模型的研究结果表明,如果2004年农业和贸易政策被全球性地废除,发展中国家将取得近两倍的高收入国家的福利(平均福利增长0.9%,相比而言,高收入国家为0.5%)。因此,在广泛意义上,世界仅有的两个大国集团,完成全球性改革的进程将减少国际不平等。结果在各发展中国家有很大的不同,对于厄瓜多尔增长了8%的情况下,一些南亚和撒哈拉以南的非洲国家,将受到特别大的不利贸易条件的变化(其主要的出口产品,香蕉,目前在欧盟市场受到严重歧视,那里的前殖民地和最不发达国家享受优惠的免税访问)。

要记住的是,世界上最贫穷的人,四分之三直接或间接地依靠农业作为他们的主要收入,高收入国家的农场规模远远的大于发展中国家,并且联动研究还可以看到,在很大程度上农业和贸易政策在2004年减少了发展中国家农业的回报,从而增加农民收入的国际不平等。 我们发现如果这些政策被废除,发展中国家的净农业收入将上升5.6%,非农业产值增加1.9%。这表明,发展中国家的农业和非农业户之间的不平等在改革中会下降,但印度例外。印度大量减少农业GDP,这在高收入国家里,部分反映了在印度进口竞争型农民目前在边境享受相当客观的保护。在高收入国家酌净农业收入平均水平将下降15%,相比而言真正的非农业增值略有上升。这些结果表明如果没有国内的措施来补偿,在高收入国家的农业和非农业户之间的不平等将会增加,特别是在印度。他们还建议,发展中国家的农户和高收入国家的农户之间将大幅减少不平等。如果只有农业政策被废除,与非农业贸易政策相比,这些不平等的结果将不会有很大的不同。这强调了农业巨大的扭曲。

该研究报告还指出,发展中国家的非技术工人——其中大部分在农场工作,将从改革中受益(其次是熟练工人,然后是资本所有者),在总体消费者价格指数CPI下降时,所有发展中国家的非熟练工人工资平均水平上升3.5%。然而,最相关的消费价格对于穷人,包括许多大部分的收入来自他们的劳动的贫困农民及其他农村家庭收入,是食品的净购买者,主要是为了食物和衣服。因此,降低食品和服装价格指数比总体CPI提供了一个更好的指标来反映这些工人的福利变化。对于所有发展中国家真正的非熟练工人工资将会增长5.9%。即在发展中国家非熟练的工薪阶层和富裕得多的资本所有者(人或物理)之间的不平等将减少。

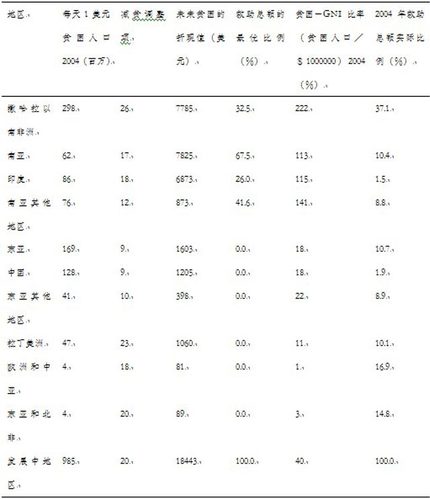

上述净农场收入的结果表明,贫困以及国际和发展中国家内部的不平等可以全球性减轻农业和贸易政策白由化。这项研究更进一步来明确地评估改革对贫困的影响,即使联动模型每个国家只有一个单一的代表家庭。他们这样是使用弹性的方法,包括估计真正的家庭收入的影响和应用一个估计收入贫困弹性去评估贫困人数指数对每个国家的影响。他们专注于改变非熟练工人的平均工资,并假设在贸易改革后那些工人免于直接所得税征收来取代失去的关税收入(一个对于许多发展中国家的现实假设)。

在完整的商品贸易改革方案中,极端贫困的人口(依靠一天不足1美元)在发展中国家将下降2 600万,相对于不到10亿的基线水平下降了2.7%。减少的比例远高于中国,在撒哈拉以南非洲下降了约4%,甚至在拉丁美洲和南亚更高(除印度外),分别下降7%和10%。相比之下,极端贫困人口的数量在印度(虽然不是在其他南亚)预计上涨4%。更为温和定义之下的贫穷——那些生活在不超过2美元每天,发展中国家的贫困人数将下降近9 000万,比2004年的聚合基线水平的略低25亿,或3.4%(尽管在印度每天低于2美元的数量持续增长,但是只有1.7%)。

(二)GTAP模型结果

Hertel and Keeney(2010)利用广泛使用的全球贸易分析项目(GTAP)的全球整体经济模型。他们的研究像其他研究调查一样采用相同的价格扭曲,运行相同的场景,但对多边贸易改革的场景从GTAP模型生成自己的世界价格变化。这些价格变化在GTAP模型改变边境的各个国家的价袼,其中一个子集附加的详细家庭调查数据。这允许作者讨论关于贫困的影响在一系列不同的经济体使用一种内在一致的框架,来抓住所有的收入变化因素的分配影响。这个多国研究关注了15个发展中国家:5个亚洲国家(孟加拉国、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南),4个非洲国家(马拉维、莫桑比克、乌干达和赞比亚)和6个拉美国家(巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁和委内瑞拉)。总的来说,得出的结论是废除当前全球农业和贸易政策会减少贫闲,主要是通过农业改革。这15个发展中国家的极端贫困人数的未加权平均数下降每天1美元)了1.7%。亚洲子样本的平均下降是其两倍,然而——这就是在亚洲,是几乎世界上三分之二的极度贫穷人生活的地方(虽然样品不包括中国和印度)。把其结果转为特定国家,这是发展中国家的农业出口的示例,即智利、泰国和越南这些扶贫最会发生的地方。15个国家的大多数贫困人口从非农业改革中增加学习经验,虽然未加权平均数在15个国家表现出了一个轻微的下降,主要是由于越南大幅下降。这些GTAP模型结果接近于本论文第一部分中的关联模型的结果。

作者详细地探讨了农业贸易改革,鉴别影响实际税后农业与非农业改革收益因素。他们的分祈扩展到通过观察分配的家庭地层特定贫困的变化。他们发现更多农业改革的有利影响是由于农民劳动力增加的回报以及非技术性农民工更高的回报。他们还发现,粮食市场的自由化代表着对减贫的最大贡献,并且那些大宗商品市场上取消进口关税,主导着高收入国家取消补贴的增加贫困的影响。

从报告中可以看出全国贫困人数的百分比变化,当贫困不再受制于贸易改革后所得税上升所替代的贸易税收收入。这个假设代表了一个重要的隐式的由非贫困向贫困家庭转变,并从而产生了扶贫预测的明显变化。贸易改革要想略微减少贫困中的15个案例中的大多数在减少贫困的所有情况下的幅度是相当大的。例如,它减少了泰国和越南大约四分之一的贫困比率。总体而言,在这种情况下当贫困也被认为要征收所得税以代替失去的贸易税收时,区域和扶贫的总平均程度是四倍多。三个地区的未加权的平均贫困人数的下降所示是符合联动模型人口加权平均值,前面类似的代替税的假设,亚洲(不包括中国和印度)后来的30%和拉丁美洲的6.8%均高于GTAP模型的14%和5.7%,而其撒哈拉以南非洲的3.8%仅仅低于Hertel和Keeney样品的4.5%。

四、 系统实证结果的概要:国家模型的结果

我们现在来看看与全球模型的结果相比9个更详细的国家的案例研究结果。类似于两个全球的模型,他们着眼于2004年的价格扭曲的政策,印使他们的CGE模型和他们的家庭调查数据的数据库通常可以追溯到10年前,包括家庭和劳动类型。所有的国家研究结果包括对模型的微观模拟图,如上述的GTAP全球模型。

实际GDP和家庭消费的国家结果表明了GDP将从全球贸易改革中增加,但在所有9个国家中只增加了1%或2%。在消费品价格下降的条件下,真正的家庭消费在大多数情况下将会增加的非常明显。一般来说,这些数字是略大于全球LINKAGE模型所产生的数据。他们共享全球模型的功能可能低估了贫困缓解贸易改革的好处,考虑到广泛共识的文献,贸易自由化促进增长这成为了扶贫的一个主要贡献。

不应该期望的是,Hertel和Keeney(2010年)所产生的各地区的贫穷的未加权平均数的结果是相似的,因为Hertel和Keeney在15个国家中只取了5个国家的案例研究为样本。在所有12个中除了3个之外的全球贸易自由化的比较(农业、非农业和所有商品),中于全球贸易自由化在现有的国家案例研究样本中预计的地区平均贫困减少水平要比Hertel和Keeney的15个国家的样本要大。

至于个别国家的结果,除了菲律宾,其他所有国家的贫困都由于全球农业和非农业自由化而减少了,当所有的商品贸易自由化时,减少的程度范围会从接近于零变为约3.5%个百分点,除了巴基斯坦是6%以上。平均而言,近三分之二的减少是由于非农业贸易改革,一个重要的例外是巴西,那里的农业改革是其大型扶贫作了主要贡献。后者的结果是,尽管巴西的贫困进口竞争型农民的关税保护的存在和自由化后非熟练工人需求的增加,这显然超过了废除农产品关税的贫困影响。一个国家为贫困减少做出的改革的贡献似乎与其他国家的改革同样重要,虽然对于农业和非农业改革都有相当大的分歧。

研究结果显示,在3个发展中国家地区的所有商品的贸易自由化之后不平等会下降,或只是农产品的不平等会下降。在本国或者是其他国家地区的改革中,非农业贸易改革的影响则比较复杂,这是敦促贸易谈判中不能忽视农业改革的另一个原因。全球其他地区和全球农业改革都导致样本中除了泰国以外的每个国家的不平等减少(加上菲律宾轻微的全球改革),而单方面的农业改革减少(或保持在一个常数上)一小些国家包括中国的不平等,菲律宾和泰国例外(但后者的影响小)。非农业的全球改革略微增加3个国家的不平等。在印度尼西亚不平等的非农业改革影响的增加超过了农业贸易改革的平等效应的抵消,而这两种类型的改革在菲律宾和泰国会增加不平等的程度。

几个国家的研究调查改革的影响,可以来补充贸易改革,最明显不同的方法来处理消除贸易税收收入。如果这些收入可通过税收收回,不用让穷人承担,那么对减少贫困改革的影响会更有利。中国的研究关注的重要问题是减少迁移出农业壁垒,通过改善土地市场运作和减少户籍制度的流动壁垒。这些措施,以及为增加中国市场准人的国际贸易自由化,被采用于减少贫困,例如这些措施综合运用会有利于所有主要的家庭群体。

五、 我们学到了什么?

在以前的研究中发现,不管是基于计量经济学(如2007年的Harrison)的事后或事前的经济范围内的模拟(如在2006年Hertel和Winters),本研究仍然得出那些复杂的难以总结的结果,特别是当要衡量到贫困带来的影响的时候。然而,仍有一个具有高度相似性的最重要的标志可以去衡量,就是用开放所有国家的商品贸易这种手段,去考察全球范围内极端贫困的影响。在总结以上的研究时,发现这种情况导致的影响存在着重叠的部分,即在所有已显示的32个例子中,有2个例子一致指出,其带来的结果是整个全球贸易改革将会减少贫困。

贸易交易完全自由化对世界贫困的有益影响相对于非农业改革来说,将更多来自农业改革;并且,在农业方面,相比发展中国家的政策改革,更多来自于发达国家移除对农民的大量支持。根据目前研究中使用的经济模型,这些改革将提高发展中国家非熟练工人的实际收益,这些工人大部分从事农业劳动。他们收入的增长与发达国家的非熟练工人和其他发展中国家收入有密切关系。除了减少贫穷,这也将减少发展中国家和发达国家与发展中国家之间的不平等。

根据Linkage的模型显示,随着全球商品市场的开放,发展中国家极度贫穷(日消费水平低于1美元)人数下降了2.7%。其中,中国和非洲撒哈拉地区更是下降了4%,但是在印度却增长了4%(或者是在每天2美元的标准下增长了1.7%)。

GTAP模型通过对15个国家的研究得出结论,贫困下降率要比预计中的更大,其中9个国家的案例表明,不论只是对农业产品还是所有商品的改革,自由贸易都有效地减少了贫困,其中收益粗略等于家庭和国外的改革。之后的研究还表明,在所有的案例中,不论是内部还是外部的改革,亦或是否包括非农业产品,农村地区的贫困人口下降率要远超过城市。

根据LINKAGE模型,全球贸易开放将会缩小发展中国家与发达国家之间总收入和每户收入的差距。但这并不能保证每个发展中国家都可以更富裕,除非改革促使一个经济飞跃(这些研究使用的不是捕获的比较静态建模)。

全部商品的自由市场贸易,或者只是农产品,同样也会导致样本中的三个发展中国家在国内及国外的改革下不平等水平有所下降。在城市和农村的地产拥有量不会因为贸易的改革产生太大改变,但贸易改革会显著缩减城市农村的贫富差距。

政府在税收的途径也是至关重要的。根据GTAP模型,假设(事实上)穷人不在享有免受贸易税而是按照比例征收,那么在被调查的15个国家中,贫困指数将会比现在提高四倍。

两位顶尖分析专家认为,相对于非农业贸易的改革,去除所保留的农业政策会对消除贫穷有更强的作用。9个地区案例分析的加权平均结果也会得出相似的结论。尽管在一定条件下,国家间的数据还具有一定的离散程度,但这9个案例同样也表明国内改革与外部改革有一定的相关性,国内自身的改革降低贫穷率等于外部的平均数。

六、 注意事项

农业和其他贸易改革的影响是复杂的,同时影响了产品和要素市场,以及政府预算和对外贸易。本次经过调查的研究提供了一系列的事前建模的观点,包括全球和各个国家的模拟。通过使用最新的微观模拟和贫困弹性的方法,已经有相当多的关注目光投放在了捕捉对贫困的影响上。而使用相同的价格进行失真估计和使用相同的全球模拟,则是为得到其余的世界边境的9个国家的模拟冲击、类似的行为假设、税务更换的假设和封闭模拟。然而,仍然有足够的范围,可以通过额外的比较,去进一步探讨这个问题,包括深入到每个模拟结果,探讨其起源的形式。

这里考虑的改革仅指商品贸易自由化。而开放全球服务贸易也有可能给大多数国家的经济带来收益,包括这些国家的农民也同样会受益(Francois andHoekman 2010)。促进国际资本流动无疑也会增加这些收益(Hoxha,Kalemli-Ozcan and Vollrath 2009),其道理就如同发展中国家向高收入国家(Walmsley and Winters 2005;World Bank 2005)的低技能劳动力的国际流动一样。而这些改革将如何同农场和其他货物贸易改革相互作用,又会对全球贫困和不平等现状产生怎样的影响,注定是复杂的,所以期待着更加复杂的全球模拟模型的进一步发展。

另一个主要挑战依旧是把握自由化带来的持续影响,特别是它们导致的一般均衡分配(贫困和不平等)的后果。实证文献中表明,这方面的研究最近才开始着手解决,并且是建立在20世纪90年代的内生增长理论文献中所取得的成果的基础上进行的。现有的局部均衡分析里强烈指出,贸易增长与贫困的关系是很重要的,很可能比当前的研究中捕捉重新分配的静态影响更加重要。这使我们有充分的理由去相信,一旦放到动态模拟中,他们将会加强本研究的基本结论里,关于农产品和其他商品的贸易政策改革是贫困和不平等减少现象的源头部分。

另一个更深入的模拟改变是引入随机尺寸的大小,从而去获得陷入贫困概率的变化情况。如果扩大开放程度则会增加粮食价格暴涨的风险:一个上涨的尖峰可能会导致一个家庭的粮食短缺,甚至饿死。这一点是非常重要的。一般均衡的实证模拟,它都包含足够的部门和家庭的细节,即使没有一个充满活力的组成部分,并且目前仍处于起步阶段,还是可以对贫困状况分析有所帮助的。然而,这一领域发展迅速的深层次原因是为了响应早期的原型Ahmed,Diffenbaugh和Hertel(2009),满足对气候变化研究的需求。

这里也有一个巨大的空间,去探索伴随着农产品价格和贸易政策改革产生的辅助性国内改革,在经验上可能产生的影响。如果劳动力市场改革是伴随着贸易改革的扶贫,那么效果将会扩大几倍。由Zbai和Hertel(2010)在中国的案例研究就正好说明了这一点。即使举一个极端的例子,印度这个国家,后者的改革可能依旧不会加剧贫困。假如更高效的传输机制被放在高回报的基础设施投资中,那么将会得到逐步淘汰的农业生产者的支持。即便是政治策略里最好的国内政策,也不一定有比任何与贸易相联系的政策更为复杂,然而,它着重强调有必要进行不限制其重点边境政策措施的全面的政治经济分析。

七、 对政策的影响

以上的实验结果对政策有一系列的影响。首先最为关键的,无论单边还是多边的贸易政策改革,其对缓解贫困和不平等都产生了影响,促进了国家对国内和全球市场的进一步开放。

其次,在各国案例分析中常常出现的主题是,在贸易开放带来的总体实际收益的基础上,缓解贫困与不平等所带来的益处往往在全球贸易改革中比本国的改革中更为显著。例如,在印尼的案例中,单边贸易开放对缓解贫困起到的作用很小,但全世界的开放则会明显地减少贫困。菲律宾对现阶段的国内保护所进行的改革可能会使贫困率略微上升,而国外的开放几乎能完全抵消掉这种影响。

第三点,这一系列研究的结果证明,贸易改革的最大获益者是那些较为贫困的国家和最为贫困的个人。不过也很明显,一些极端贫穷的国家与个人也可能失利。所以,补偿政策具有优势,最理想的是重视公有而非私有财产,以保障对于促进增长的因素的投资,比如农业人力资源。

第四点,尽管包含政治敏感,最大的益处来自于农业改革,并强调保证此领域改革的经济与社会意义。确实有比贸易政策更直接也更有效的手段来达到政府的贫困与饥饿“千年发展目标”,但这些手段都是对国库财政的巨大消耗,尤其是对于高度依赖贸易税收的低收入国家政府。一种解决方法是扩大贸易援助,作为正式发展扶助计划的一部分。

最后,基于对各国国内改革研究的发现,发展中国家在世贸组织多哈回合及其他国际磋商的过程中无需减缓国内改革的步伐。并且,从减轻贫困的角度看,发展中国家可能会因为协商豁免权或因为在WTO多边协议框架内的改革的延误,承受较大损失。

资料来源:世界银行。

(编译者:林海 张海森)

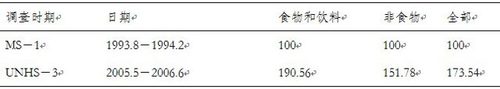

营养、千年发展目标与食品价格变化

世界银行/国际货币基金组织

一、 概 要

即便食品价格的上涨是暂时性的,也会对儿童的长期发育造成危害。生命早期(从胚胎形成到2岁之前)的发育水平将是成年期体质的基础。营养不良、健康状况不佳和认知水平受损之间的相互影响,会导致儿童发育迟缓,终其一生也无法弥补。

如果不能防患于未然,食品价格的些许波动就可能带来不可估量的损失。食品价格危机最严重的影响表现在婴儿死亡率的上升,低收入国家遭受的打击更为严重。其他无法弥补的损失包括发育迟缓(个头矮小或体重不足)、学习能力低下等。营养不良的儿童在成人之后也更容易罹患如糖尿病、肥胖症、高血压、心血管疾病等慢性病。此外,危机会轻易地夺走他们在经济繁盛时期积累起来的人力资本。

高昂的食品价格对最脆弱的人群的影响,首当其冲地表现在营养不良。贫困家庭的食品支出占总支出的比例更高,面对价格上涨也更加脆弱。家庭内部的分配机制加上家庭成员不同的身体状况(生物脆弱性),意味着孕妇和儿童面临着更高的风险。而死亡率和退学率等指标,也表明女童比男童更加脆弱。

除了抑制价格上涨之外,还有许多措施能够增强个体及其家庭的应对能力,消除长期的不利影响。在短期内.干预措施的重点应该是通过现金转移、食品和营养项目、以工代赈等方式维持家庭的购买力、卡路里①和微量营养物质的摄入量。要确保针对儿童和妇女的干预效果最大化,应该在可能的情况下由妇女经手转移物资。而在长期内,干预措施的重点应该是增强小农农业与营养获取之间的联系,解决季节性饥馑问题,提高妇女收入,改善女童的教育状况。 具体的干预措施应当通过改变行为方式来瞄准脆弱儿童,例如母乳喂养、病童喂养、卫生、微量营养元素、驱虫(以促进微量营养元素的摄取)、设计针对疾病的预防和食疗性食谱等。最后,各国政府在消除食品价格上涨所带来的负面影响方面能够实施的措施包括:应当改善营养监控数据(各年龄段的身高、体重和微量营养元素缺乏)的质量、推动新的行为方式(母乳喂养)并加以干预;扩大营养干预项目的范围;针对各国实际,与公民社会和私人部门一道设计可行的干预措施,来应对营养安全问题;以营养敏感的路径来推行跨部门项目(社会保障、健康、农业与增收项目等)。

二、 食品价格飙升如何影响MDG

高昂的食品价格会阻碍大部分千年发展目标的实现。食品价格的上涨会影响个体的食品消费、营养摄入、社会服务获取以及对婴幼儿的照料等;从而导致儿童(学习能力下降、存活率下降)、成年妇女(孕产妇死亡率上升,影响胎儿发育和未来成就)和成年男性(影响他们的生产能力)的营养不良率上升。此外,营养不良还会影响艾滋病和其他疾病的治疗效果。专栏1总结了食品价格危机和营养不良对千年发展目标的影响。据Grantham-McGregor等(2007)的保守估计,发展中国家5岁以下的儿童中,有2亿人面临着贫困、健康不佳和营养不良等风险,其家庭也不能提供相应的支持,导致无法达到应有的认知发育水平。儿童救助会(2011)预测,最近的食品价格飙升使40万儿童的生存堪忧。

三、 食品价格如何影响营养

食品安全和营养安全是相互区别又相互联系的两个不同的概念。食品安全是改善营养状况的重要投入,拥有一定的身体能力和经济能力以社会和文化可接受的方式获取足质、足量的食品。而营养安全是描述健康状态的产出,即健康的环境、必要的照料和家庭的食品安全(世界银行,2006)。例如,一个母亲也许能够获得健康的食品,但是由于身体不好、照料不周、知识缺乏、性别偏好或是个人喜好等原因,没有能力或没有意愿去关注食品营养,最终导致食品不安全。而只有家庭全部成员都拥有安全的食品获取、卫生的环境条件、充分的健康服务和必要的知识水平,才能实现营养安全。一个食品安全的家庭或一个国家)的部分(或大多数)成员有可能是营养不安全的。

因此,食品安全是营养安全的必要非充分条件。虽然家庭决策可能会影响其成员的营养状况,政府资助和政策条件才是家庭行为的决定性因素(IFAD,WFP和FAO,2011)。 营养安全是个多维度的概念。在某一国家改善营养状况,要求贸易、基础设施、农业、劳动力市场等营养相关部门形成合力,而医疗、教育与社会保障等社会部门也需要参与其中(Ecker,Breisinger和Pauw,2011)。在食品价格危机等经济震荡面前,家庭行为与政府行为都将有所改变。

(一)家庭与个体层面的影响

l.影响膳食质量与食品数量

随着价格上涨,家庭会首先放弃昂贵的食物,用廉价食品来满足卡路里的摄入,或者选择残次食品。如果价格继续上涨,这种替代方案也不再现实,只能降低卡路里的摄入量。在第一次调整期间,贫困家庭会放弃肉、鱼、蔬菜和水果,靠谷物和根茎等主食充饥,蛋白质和微量营养元素的摄人无法保障。而幼童(从胚胎期到婴儿期)对铁、维生素A、锌等营养物质的需求很高,会面临更大的风险,遭受“隐性饥饿”的长期影响。而在第二次调整时,家庭的卡路里消费会降低,例如巴基斯坦的城市家庭(Friedman,Hong和Hou,2011)以及海地的贫困家庭(世界银行,2010b)。此外,体重不足的儿童数量也会增加。Gibson和Kim(2011)在越南发现,大米相对价格升高10%,卡路里摄入量减少约2%。然而,如果贫困家庭不能及时用低质量大米来取代越南家庭通常会通过降低食品质量来维持卡路里摄人量)的话,这一比例将会超过4%。

在城市地区,贫困人口主要靠街头食品维持生活。在加纳的阿克拉和拉丁美洲地区,街头食品占城市贫困人口食品支出的将近40%(Ruel,2000)。因此,食品价格升高就意味着街头食品消费增加,因为这些食品富含食用油和淀粉。这种膳食结构具有高能量(富含卡路里)、低营养的特点.加剧了城市地区本就日益严重的肥胖问题,例如墨西哥(CONEVAL,2009)和美国(疾病控制与预防中心,2011).而许多中等收入国家的营养问题也正在从营养不良转向营养过剩。

2. 妇女儿童劳动负担增加

妇女的劳动增加会对家庭的收入和购买力产生积极的影响,但也可能会改变儿童照料的安排。母亲劳动量增加对子女的影响程度取决于子女的年龄、家庭可替代资源,以及负责子女看护和喂养的家庭成员所具备的知识和教育水平。在没有危机的情况下,危地马拉城和阿克拉的城市贫困社区的母亲们能够同时承担养育子女和获取收入两项主要职责(Levin等,1999;Ruel等.1999,2002)。然而一旦发生危机,妇女的工作压力增加(补充家庭收入的不足),用于看护子女上的时间就会被压缩,女童死亡率也就随之升高,印度农村就是一例(Bhalotra,2010)(农村家庭中的文盲或第一个子女已经长到十几岁的母亲们更易发生这种情况)。因此,针对子女照料和孕期需求的干预措施(例如印度在临时居所附近修建的托儿所)将有助于改善儿童福祉。

食品价格上涨对儿童劳动量的影响尚不明朗。如果家庭无法负担教育费用,儿童可能会被迫参加生产性农业劳动。而退学儿童在危机过后也不太可能返回校园,即便能够重拾书本,学习成绩也将受到影响。此外,儿童的收入也会成为家庭维持卡路里摄入的重要来源。然而,价格危机通常也伴随着就业危机,例如在2008年的欧洲和中亚,或是1988-1992年间的秘鲁,在这样的条件下,儿童的劳动参与并未增加。

3. 家庭照料减少和健康服务缺失将会危及家庭成员的健康,影响其营养水平

如果家庭不能承担医疗健康开支,家中的成人和儿童的健康状况都会受到影响。而健康水平恶化又会降低新陈代谢、造成吸收和消化不良、影响胃口、中断母乳喂养,最终影响营养状况。一些流行病如急性呼吸道感染和腹泻等,也会阻碍小肠对维生素A等营养物质的吸收,而缺乏维生素A又会破坏免疫系统,使儿童更易患病,形成恶性循环。家庭对儿童的喂养方式变化也会造成负面的影响,例如由于腹泻而降低液体食品的摄入,只会适得其反。

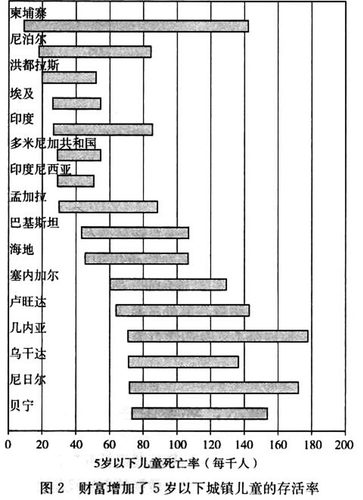

穷人首当其冲遭受初级保健和社区基础的营养干预资金减少的影响(Al-derman,2011b)。20世纪80年代早期,拉美的经济危机导致公共卫生支出削减,赤贫的人受到的冲击最为显著(Musgrove,1987)。Ferreira和Schady(2009)对比印度尼西亚和秘鲁的案例,再次证明了在危机中关键性的健康服务供给对儿童营养不良预防的重要性。在秘鲁,公共医疗支出在危机中减少了60%多,医疗服务的使用率也急剧下降(例如生育率升高,但孕检率却在下降)。婴儿死亡率从1988年的50‰上升到1990年的75‰。而与此形成鲜明对比的是印度尼西亚,援助规模的增加弥补了政府开支的不足,婴儿死亡率虽然从1996年的30‰上升到了1998年的48‰,但是诸如儿童消瘦、发育迟缓、贫血等营养方面指标却没有恶化。

4. 家庭内再分配和照料安排能够缓减或加剧食品价格上涨对特定家庭成员的影响

妇女通常通过降低自己的食品消费来为其他家庭成员提供更多的食物,从而成为“家庭食品不安全的重要缓冲器”(Quisumbing,Meinzen-Dick和Bassett,2008)。美国和加拿大的农村贫困妇女(Mclntyrc等,2003)在经历食品不安全时会降低或改变自己的膳食摄取来保障子女的需要(特别是能量、维生素A、叶酸、锌、钙和铁)。而在孟加拉、印度尼西亚、牙买加、肯尼亚和赞比亚的一些社区(Holmes,Jones和Marsden,2009),当必须有人做出牺牲时,家庭会首先保障儿童的营养;在另一些社区,男人的营养则最为重要。然而,没有一个社区会为妇女提供最有营养的食品,妇女(包括孕妇)的需求总是被忽视。在印度尼西亚,母亲们在1997-1998年间的危机中保障了子女的卡路里摄取,与之相伴的却是孕产妇的营养不良和贫血(Block等,2004)。

妇女缺乏教育,在家庭中的地位较低,也会导致儿童营养不良和照料不周。在南亚,儿童喂养方式不当使得营养不良率高发,其中女童尤甚。在许多国家,母亲们无法进行6个月的母乳喂养,而替代食品通常缺乏能量和重要的微量元素。负责儿童照料的祖父母或年长的其他子女在知识储备方面可能更为缺乏。在1970-1995年,妇女的教育水平和家庭地位的提高对儿童营养不良的减少贡献率超过了50%(Quisumbing等,2000)。而周到的儿童照料能够缓减贫困和母亲的儿童营养知识缺乏所带来的不利影响(Armar Klemesu等,2000)。

5. 单纯增收远远不够

即使是食品安全的家庭,营养不良率仍然有可能较高。例如,在巴基斯坦,假如收入水平最低的40%的家庭与收入水平居中(即中间20%)的家庭具有同样的营养特征,贫困问题也许得以解决,但仍有38%的儿童营养不良。在埃塞俄比亚,最为富有的20%的家庭中,也仍有40%的儿童发育迟缓,而且这种现象随处可见(Haddad等,2003),这就促使干预措施要超越宽泛的减贫目标,瞄准特定的营养问题。如世界银行(2006)所述,导致这种现象的原因如下:

●孕妇摄取的卡路里和蛋白质不足,加上孕妇携带的性传播疾病等感染没能得到医治,导致新生儿重量不足。

●母亲们没有时间照料年幼子女,也无暇顾及自身。

●新生儿的母亲们没有保留初乳,错失了增强婴儿免疫系统的最佳时机。

●母亲们很少对6个月以下的婴儿进行母乳喂养,而母乳是营养物质的最佳来源,能够抵御许多感染。

●给婴儿喂食同体食品的时间过晚。2岁以下的婴儿获得的食品太少,食品中的能量也不足。

●虽然家庭的食品充足,但是家庭内部的分配方式可能导致妇女和幼儿的能量需求得不到满足,她们的膳食中微量元素和蛋白质含量不足。

●在儿童感染腹泻或高烧时,没有进行正确的喂食。

●看护者卫生状况不佳,其携带的病毒和寄生虫可能会污染食品。

专栏2就孟加拉在2007-2008年食品价格危机期间的食品消费的数量和质量、个体劳动参与、家庭内部分配模式、服务获取渠道和其他应对机制等进行了总结。

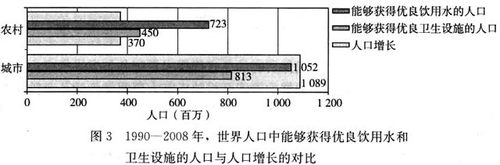

(二)国家层面的影响增加食品购买和补贴支出能够促使资源(从其他部门)流向健康和教育部门。由于营养不良通常与可预防疾病(例如腹泻)和缺乏营养知识(例如婴幼儿的最佳喂养方式)密切相关,健康和教育可以说是影响一个国家营养水平的核心部门。在食品价格上涨时,许多政府通过扩展(或设立)食品补贴项目来缓减经济困境。在中东和北非地区,此类项目的比例占GDP的5%~7%,然而,这些项目投入的增加可能会影响其他投资。此外,价格补贴通常只针对微量元素含量较低的食品,导致相对价格扭曲,可能会对危机之后人们的膳食结构多元化调整造成消极影响。例如,摩洛哥的面粉补贴为加工部门提供了支持(世界银行,2005)。对基础设施硬件特别是道路的投资没有被看作是改善营养状况的重要投入,却对食品供应链有着巨大的影响,不仅能够连接食品消费者和生产者,也能够为贫困家庭提供获得健康、教育和社会保障服务的渠道。 经济增长显然能够贡献于减贫,但收入增加与营养获取之间的联系却并不显著(Ecker,Breisinger和Pauw,2011;Headey,2011)。农村的营养不良率(以体重不足测量)的下降速度仅是GNP增速的大约一半(Alderman,2011a) --20世纪90年代,这一比例在印度是28%,中国是67%,孟加拉是76%。然而,Deaton(2010)发现印度的人均卡路里摄入量在1997-2007年有所下降,而同期的人均收入和消费都在持续增长。卡路里摄入量的下降可能与体力劳动减少(例如从事农业生产的时间减少)或发病率降低有关,但仍需进一步探讨。

(三)危机与生物学相互作用

1. 短期震荡,长期影响

食品危机最严重的生物学影响在于婴儿死亡率,特别是女婴死亡率的上升,在低收入国家尤其严重。Baird,Friedman和Schady (2011)最近的研究表明,人均GDP下降和0~1岁婴儿死亡率之间呈显著负相关。该研究分析了来自59个人口与健康调查的1 700万新生儿数据,揭示了农村地区、受教育程度较低的母亲的新生儿死亡率受经济危机的影响更加明显,再次说明在危机面前贫困人口首当其冲地遭受其害。此外,女婴死亡率对收入波动更加敏感。在另一个同样类型的调查中,Friedman和Shady(2009)发现,2008年的危机可能导致2009年撒哈拉以南非洲地区的婴儿死亡人数增加了大约35 000~50 000名,几乎全是女婴。

解决婴幼儿死亡问题,将会惠及整个国家的增长。除道德论战之外,Bal-dacci等(2004)和儿童救助会(2008)发现,婴儿存活率每增加5%,该国未来十年中的年经济增速会提高0.85%~1.0%。

不容忽视的是,经济危机对营养和环境的负面影响会影响儿童的早期发育,从而影响他们的人生际遇。营养不良、健康和学习三个因素共同导致儿童发育迟缓,而这种不利局面终其一生也难以改变。例如,确保儿童不退学比促使退学儿童复学要容易得多。危机发生的时机也十分重要,从胚胎形成到儿童2岁之前是身体和认知能力发育的关键时期,更容易遭受风险。这一时期的营养缺乏会导致无法弥补的生长迟缓和社会认知发育不足(Victora等,2008)。在生命的开始阶段所承受的压力(如照料不周,反复致贫和返贫等)对成年时期的工资水平和生产能力都有长期的影响。

2. 经济低迷时期的人力资本损失和经济繁盛时期的人力资本增加不成正比

《全球监测报告2010》指出,经济衰退时期人类发展指标的恶化程度远甚于经济繁荣时期这些指标的改善程度。例如,在经济萧条的时候预期寿命可能会降低6.5年,而经济发展时期预期寿命则仅会提高2年。同样的,经济危机导致的婴儿死亡率增加是经济飞腾时期婴儿死亡率下降的3倍(分别是24‰和8‰),经济危机导致的小学教育完成率下降是经济飞腾时期小学教育完成率增加的6倍(分别是25‰和4‰)。在婴儿死亡案例中,1/3是由于营养不良。此外,营养不良还会影响儿童的学习能力和学习成缋。

经济倒退对女童的影响远甚于男童。在危机中,女童的预期寿命降低了7年,而男童的预期寿命则降低了6年(在经济繁荣时期,男童和女童的预期寿命都仅增加2年)。女童和男童的小学教育完成率分别降低了29%和22%。在经济复苏之后,则将分别升高5%和3%。在经济低迷时,入学率的男女比例将会显著升高,而中学和高校的退学率将高于小学退学率。

3. 大规模的严重危机导致新生儿体重不足、个体消瘦和发育迟缓

阿根廷在1999-2002年的危机期间,新生儿体重不足率低出生体重对与GDP的弹性系数是-0.25‰(Cruces,Gluzmann和Lopez Calva,2010)。而严重的突发打击也会导致发育迟缓率的增加,例如1994-1995年津巴布韦的干旱(Hoddinott和Kinsey,2001),1995-1996年埃塞俄比亚的作物减产(Yamano,Alderman和Christiansen,2003)和1988-1992年秘鲁的大规模经济萎缩,等等。

4. 一般性危机的影响因人而异

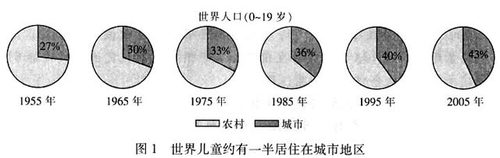

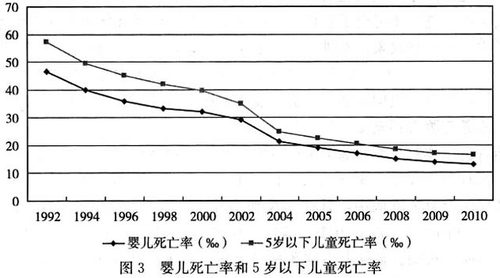

一般性危机产生的影响包括体重不足、贫血和健康服务的剥夺等。在喀麦隆,经济危机和随之而来的政府结构调整项目导致3岁以下儿童的体重不足率从1991年的16%升高到了1998年的23%(Pongou,Salomon和Ezzati,2006)。经济低迷和健康服务缺失使得城市社区的营养不良现象恶化。而在农村地区,营养不良率也有所升高,以贫困家庭教育水平较低的母亲所养育的婴幼儿为甚。然而,服务缺失究竟是由于支付能力降低还是服务供给不足,仍需要进一步研究。爪哇中部在1997-1998年遭受了旱灾和金融危机,导致当地人口的含铁血红素浓度均值下降了6.1%,贫血率增加,严重影响到了新生儿和胚胎的健康(Waters,Saadah和Pradhan,2003)。也就是说,缺少绿叶蔬菜、禽蛋和食用油的摄人所导致的孕产妇营养不良,有着更具风险性的母婴传播渠道。

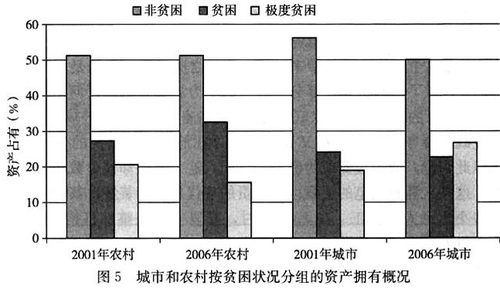

5. 把握时机:从胚胎形成到24月龄期间的风险与机遇

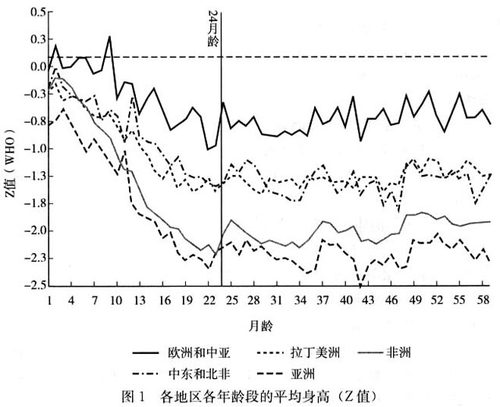

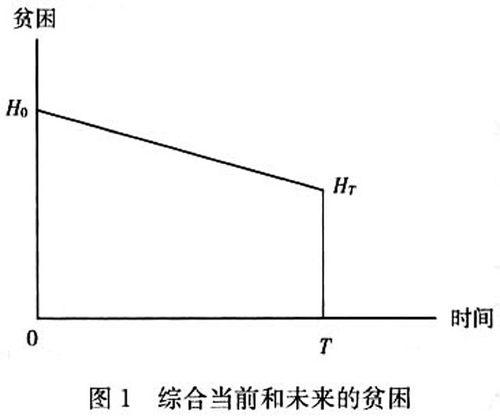

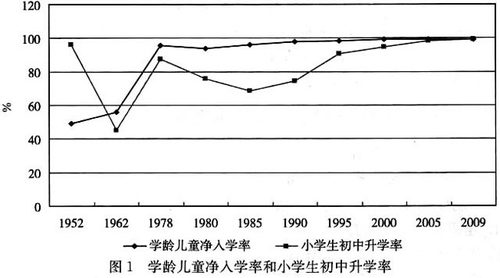

生命早期发育水平对成年之后的人力资本有重要的影响,涉及身高、技能(认知技能与非认知技能)和能力(例如身体素质和社会交际)(Victora等,2008; Friedman和Sturdy,2011)等方方面面。大脑发育的最佳时期从在子宫里的前几周就开始了,直到2岁之前。早期认知能力、感官运动能力和社会情感能力的发育,将会影响儿童的学前教育和学校表现。这一时期也是身体发育的最佳时期:在胚胎时期身高将增加50厘米,1岁之前增加24厘米,2岁之前再增加12厘米,随后生长速度将会减慢,直至青年时期停止生长。如图1所示,不同地区儿童与健康的参照组相比,其发育差距在24月龄之后不会变化。

影响低收入围家儿童发育的因素包括宫内生长不足(11%的新生儿)、发育迟缓(大约1/3的5岁以下儿童)、缺铁(1/4到1/3的4岁以下儿童)、缺碘(世界总人口的1/3)、产后抑郁(1/6的产妇)和认知刺激不足(Friedman和Sturdy,2011)。缺铁会导致胚胎和婴幼儿发育迟缓、认知能力欠缺,成人体力不足、效率低下,以及产妇死亡。维生素A缺乏会引起眼盲症并加剧传染,严重时导致死亡。缺锌会引起发育迟缓,腹泻和肺炎高发。缺碘会影响认知能力和智商水平。营养物质的数量和质量摄入不充分,都会降低家庭收入,削弱国家资源;而对产妇和婴幼儿的照料不周则会导致新生儿体重不足、儿童消瘦和发育迟缓等症状的高发,继而对儿童发育造成不可估量的消极影响。

资料来源:Victora等,2010。

资料来源:Victora等,2010。

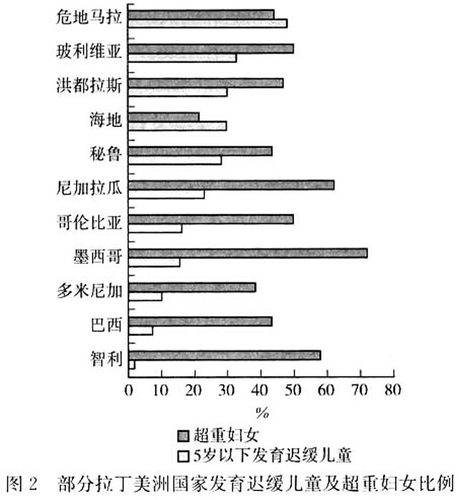

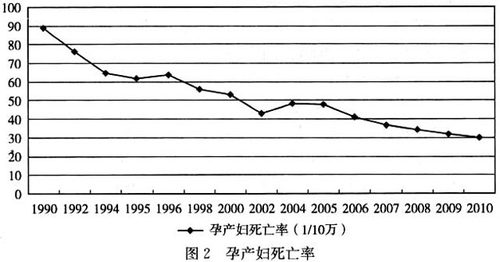

6. 营养不良和慢性病相互交织:儿童时期营养不良可能导致成人时期过度肥胖

胚胎发育状况会影响长期的健康水平,而在胚胎期和婴幼儿时期营养不良的儿童罹患慢性疾病的风险更高,例如2型糖尿病、腹部肥胖、高血压和心脑血管疾病等。例如,在1944-1945年饥荒期间受孕的荷兰儿童在其中年时期表现出更高的患慢性病的风险,以及注意力不集中、认知能力低下等症状(Alderman,2011a)。在印度,婴儿时期瘦弱随后却发育迅速的儿童患糖尿病的比例更高(专栏3),该国拥有世界上最多的营养不良儿童和糖尿病患者。许多拉美国家也面临着曾经历营养不良的成人的超重和肥胖问题,同时长期营养不良的儿童人数也居高不下(图2)。营养问题正在从营养不良向营养过剩转变,而营养不良的儿童未来超重和肥胖的风险更高。由于缺乏营养知识和微量元素的摄取,儿童的长期发育仍然不容乐观。

在食品价格升高的时候,营养不良与慢性病的风险都会升高,肥胖症和营养不良现象可能会同时出现于某一家庭或某一个体。如上文所述,贫困家庭放弃有营养的食品,转而购买“无营养卡路里”食品,以洪都拉斯和危地马拉为例(Robles和Torero,2010)。加上新陈代谢的变化,这些“无营养卡路里”就会在中等收入国家引发发育迟缓和贫血现象,同时也催生超重和肥胖等后果。在埃及、秘鲁和墨西哥,大约一半的贫血妇女都超重甚至肥胖。

胎儿期发育对成人期的影响可能与胎儿对子宫压力的调整性适应有关。如果胚胎只能获取有限的营养物质,胎儿就会进行自我调整,以有效地储备资源。然而,当个体随后进人到资源富裕的环境,这种调整方式就会导致营养过剩,个体患慢性病的风险也随之加剧。母亲所患的高血糖、糖尿病等病症会加剧子女患糖尿病的风险,从而可能威胁到下一代的健康(Delisle.2008)。

资料来源:世界卫生组织关于儿童发育、营养不良和体重指数(BMI)的全球数据库。

危机可能是暂时性的,但危机对幼儿的影响则不然,如果不加以干预,这种影响会持续终生。厄瓜多尔1998-2000年的经济危机期间出生的贫困儿童到2005年时(当他们5~7岁时)表现出发育迟缓加剧、识字能力低下(测量认知水平发展)等特征(Hidrobo,2011)。这一发现表明他们获得了有限的看护,他们的家庭也没能保护他们免遭(因厄尔尼诺引发的)环境健康恶化和公共服务削减带来的不利影响。农村家庭和城镇中能够获得医疗服务的家庭遭受的影响较小,其子女的身高发育正常,但识字能力同样不容乐观。

如果加以干预,营养状况就会得到改善。塞内加尔的全国营养项目以社区为基础的路径开展了“千日计划”,实施了系统的营养监测,并交南非政府组织网络来执行(Alderman等,2008)。几年之后,该项目增加了蚊帐的发放,加强了对极端营养不良现象和食品营养添加的社区监管,并在最近推行了现金转移支付。孕妇照料的比例从1/3上升到2/3,6个月以内的新生婴儿母乳喂养率提高到58%,正确使用蚊帐的人数翻了一倍,达到了59%。2005年的儿童发育迟缓率和体重不足率分别下降到1990年水平的59%和65%。

儿童时期经历过多(极端事件如干旱、内战、饥荒等,以及一般性事件与降水量减少等)将对成年生活产生长期的持续影响。经历过中国1959-1962年大饥荒的人口具有文盲率高、就业困难和过早丧失劳动能力等特征。而经历过希腊1941年底到1942年初大饥荒的人口也具备同样的特征。而那些正处在生命早期阶段的儿童遭受的影响更为显著。经历过饥馑的儿童一般识字率低,进入中学和技术学校的比例有限,职业成就更是无从谈起。即使是一般性事件,例如出生时降水量减少等,也会影响儿童发育,导致儿童发病率升高(如印度),甚至影响他们成年之后的身高和学习成就等(如印度尼西亚)(Maccini和Yang,2009)。很显然,一切都是营养问题。在生命早期(6月龄起)阶段的母乳替代品至关重要。

身高是测量人力资本的最佳指标,而营养不良会直接危害人力资本。发育迟缓的儿童在学校表现不佳(其得分之低,相当于缺失了两年的学校教育)。以每1年的学校教育会增加9%的成人期年收入计算,Grantham-McGregor等(2007)认为这些儿童成人期的年收入将会损失22%~30%。在危地马拉进行的长期的历时研究(Hoddinott等,2011)表明,营养不良的长期影响不仅表现在体型和健康方面,也将在就业类型和职业工资等方面有所体现(专栏4)。发育不良的长期影响十分严峻,应该采取营养补充、早期基本医疗服务等干预措施,改善生命周期各个阶段的产出。

四、 增强恢复力:以干预手段缓减食品危机的影响

食品危机在发展中国家时有发生,而针对营养不良现象的干预措施能够缓减食品危机的影响。食品危机对家庭和个体福利多元化的影响路径也为干预提供了不同的切人点。下文将从三个方面讨论这些切入点及与之相应的成本:消费与社会保障;生物与健康;生产与创收。干预措施当然应该根据各个国家的发展状况、能力水平和所面临的特定问题而因地制宜,然而就其目标实现则已达成了广泛的共识(世界银行,2012)。

(一)消费与社会安全网

在食品价格升高时,食品生产体系就会相应地进行调整。一些社会安全网项目试图维持短期的消费支出,特别瞄准更加脆弱的人群。这些干预手段能够产生长期影响并且与联合国粮农组织推动的保障食品安全措施产生对接。这些措施有:短期的转移支付、救灾和保障消费以及针对食品产出增加进行长期投资。

1. 现金转移支付

通过向特定群体进行现金转移支付以保障贫困人口的消费,应对食品价格上涨的措施之一。有条件的现金转移在这方面已经积累了不少经验(如Fiszein和Schady,2009)。Fernald、Gertler和Neufeld (2008)认为,墨西哥的“机会”项目能够对儿童身高产生积极的影响,Attanasio等(2005)对哥伦比亚的“家庭在行动”计划,以及Ferrreira等(2011)对巴西的现金转移支付的研究也表明了类似的结果。Macours、Schady和Vakis(2008)对尼加拉瓜一个旨在应对如干旱、风暴和极端贫困等危机的有条件现金转移试点项目对营养和儿童早期发育的影响进行了研究。该项目要求学龄儿童入学,而学前儿童则必须进行防疫体检。家长们能够获取有关营养和食品选择的相关信息。试点项目对儿童的认知和非认知技巧(社交能力、人格发展和识字水平)都产生了显著的积极影响。该项目促使家庭的支出更多地倾向于多元化的膳食、为幼儿提供更有营养的食品,以及书报等更有意义的物品。此外,儿童也能够从健康服务机构的营养干预中获益,例如得到微量元素摄人、进行发育监测与促进、进行驱虫处理,等等。在马拉维,Miller、Tsoka和Reichert(2011)发现无条件的现金转移能够保障受益家庭避免食物短缺,改善膳食结构,促进儿童的体重增加和健康发育(Miller等,2010)。而Skoufias、Tiwari和Zaman(2011)在印度尼西亚的研究也表明现金转移能够保障多样化的饮食摄取。

2. 食品与营养转移支付

维持消费的另一个选择是直接针对脆弱家庭进行食品的转移支付。在严重的通货膨胀情况下,货币将会贬值,一些潜在受益者可能更希望得到直接的食品支付。这种食品援助有助于维持充足的蛋白质和能量获取,但通常缺乏微量营养元素。然而,随着营养转移支付项目开始包含世界粮食计划署的多样化口粮,以及富含多种营养元素的食品,这种现象正在改变(Gentilini和Omamo,2011)。其他措施包括食品援助的地方采购、维持食品市场稳定;通过添加安全的添加剂或提供具有一定治疗作用的食品来提高营养含量;以及在家庭主食中添加富含多种营养物质的颗粒或粉末等。

3. 学校加餐

2008-2009年的危机和眼下的危机都对低收入国家的学校加餐计划提出了更多的要求。相比之下,其饱受质疑的投入/效率比也不再重要(Alderman和Bundy,2011)。学校加餐应该成为一种有条件的实物转移支付,通过医疗和教育手段支持低收入家庭(缓减贫困)补充营养,积累人力资本。学校加餐有两种主要形式:一种是课间餐,一种是可以带回家的口粮。在大多数中等收入国家,学校加餐的成本大约是儿童基础教育经费的10%~20%。然而对于一些低收入的非洲国家而言,这种加餐的成本几乎与基础教育的成本持平(Bundy等,2009)。

学校加餐项目对受益儿童年幼的弟妹也会产生积极的影响。在布基纳法索,享受学校口粮分配的女孩的弟妹们(12~60月龄)平均体重增加了0.38个标准差。而乌干达的学校加餐项目表明,“课间加餐”的受益学生身高增加了0.36个标准差,而享受“口粮外带”的学生身高却无明显改善。 学校加餐项目能够通过强化食品营养提供所需的微量元素,然而这些食品却不会出现在本地市场。影响项目的整体效果也会受到其他现实因素的影响。边远地区的交通和存储成本高昂,许多社区都无法负担。在这种情况下,学校加餐就成为危机中的首选。当然,对其运输成本和可持续性还需要进行进一步的观察。

4. 支付营养工资

食品援助和以工代赈项目都能够在危机时刻及时地保障消费。转移支付形式(现金或食品)取决于地方能力、市场条件和文化接受度等因素。来自埃塞俄比亚的经验表明,以工代赈项目能够改善食品安全,增加儿童体重,但其瞄准机制有待加强。而在印度尼西亚,大米、食用油和豆类等形式的转移支付对儿童发育和产妇贫血状况并没有发挥预期的作用(Wodon和Zaman,2008)。

一种新的支付形式是营养干预。以工资的形式进行瞄准是非常有效的自我筛选机制,能够吸引来自贫困家庭的劳动力积极参与,以解决其子女的营养不良问题。在吉布提(和尼日尔)所采用的方式是:在传统的以工代赈项目中加入营养元素,推动受益者将额外的收入用于改善家庭的营养状况。在吉布提(Silva,2010),这种支付形式为有工作能力的成人提供(由社区选择和设计的)社区工作和服务(仅针对妇女)的机会,例如采集、回收、用塑料袋制作地砖等。而项目中的营养元素瞄准参与者家庭中那些脆弱的、无法从事劳动的成员,包括每个月定期召开针对营养问题的社区会议、社区工作者每两周进行家庭探访,以及在青黄不接的时候提供食品等。

(二)生物与健康

针对营养不良问题已有成熟的、有效的解决方案。食品摄入不足会导致体重不足(极端性营养缺乏)、发育迟缓(长期性营养缺乏)、免疫能力退化、发病率升高并引发各种疾病。联合国的“增强营养”(SUN)计划(专栏5)确定了三大领域共计13种有效的、稳定的干预措施:

●行为改变。包括推动和支持母乳喂养;以咨询和营养教育(但不直接提供食品)的方式推动辅食添加,养成用肥皂洗手的习惯,培养卫生行为。这些服务主要通过以社区为基础的健康和营养项目来完成。

●微量营养物质和除虫。包括补充维生素A、锌(针对腹泻)、复合营养粉等;进行驱虫处理;为孕妇补充铁和叶酸;推广富含铁元素的主食;碘化盐;为无法获得碘化盐的孕妇补充碘等。这些服务主要通过儿童健康活动、社区营养项目、基本医疗体系和市场机制来完成。

●食疗。包括对6~23月龄婴儿的预防性和治疗性喂养,针对极端营养缺乏状况添加可信赖的治疗性食品。这些服务主要通过社区营养项目和基本医疗体系来完成。

社区生长发育监测和推动项目为各种服务提供了一个共同的平台,已经在许多国家取得了成功(专栏6)。以社区为基础能够推动项目瞄准引起营养不良的诸多原因,对妇女和2岁以下的婴幼儿给予更多关注。这些项目能够积极地改变营养观念和儿童发育理念。秘鲁的地方改革运动(RECURSO)成功地让家长意识到儿童个头矮小是营养不良的征兆,呼吁他们“要求营养改善”(Walker,2008)。此外,新的测量手段也能够提高家长对儿童过瘦、超重和矮小等问题的警惕,例如通过测量臂围来直观地跟踪儿童身高发育状况等。健康干预也能够通过向幼童、孕妇和哺乳期妇女提供特殊服务而来改善营养状况,例如贫血的预防与治疗、改变饮食习惯、营养餐和疾病(特别是腹泻、急性呼吸道感染、麻疹、痢疾和艾滋病等)防控,以及改善生殖健康、推行计划生育等(世界银行,2012)。这就要求在危机时能保障基础健康体系的经费运行,这对许多国家都是巨大的挑战。

(三)生产与农业

食品安全议程(主要是农业发展)与营养安全议程联系起来(如联合国SUN框架所倡导的)形成合力能够惠及整个国家。SUN框架下的一些干预措施具有性别视角,许多国家的妇女都面临着缺乏生产投入和资产的困境,而提高妇女的人力资本将有助于减贫和改善营养状况。农业生产方式变化会通过种种途径影响健康和营养水平(Hoddinott,2011;世界银行和IFPRI,2008):

●提高农业生产能够促进增收。家庭额外收入能够用于购买改善健康和营养的食品,或以资产形式储存起来,如修建房屋和卫生设施等,会对健康状况产生积极影响。

●农业生产变化会改变膳食结构,促进饮食多元化,特别是引人生物强化作物时(如富含维生素A的水稻和红薯)更是如此。

●作物类型和生产方式的变化会增加或减少劳动量,对虫害、人畜共通传染病和意外事故等都产生影响。

●农业回报率升高时,家庭会通过雇佣帮工、减少闲暇和使用童工等方式增加农业劳动投入。

●生产方式的改变也会影响家庭内部再分配结构。例如妇女收入增加可能会影响消费方式、食品分配方式和资产持有方式等,从而进一步影响健康和营养状况。

由于农业项目和农业研究的成果很少提及营养问题,而农业干预成本会显著高于直接的营养干预。上述结论虽然缺乏数据支持。但仍有研究表明收入增加、饮食结构调整和生物强化食品的确能够改善营养水平(Masset等,2011)。

1. 增强农业与营养的联系

一些农业战略能够进一步加强农业与营养之间的联系,例如关注脆弱群体(如小农,特别是妇女);生产多元化(包括房前屋后的食品生产),提高豆类、蔬菜和动物产品的可获得性;应对水传播疾病和动物传播疾病;在农业生产中结合营养教育等(Pinstrup-Andersen,2010;世界银行,2007;世界银行和IFPRI,2008;世界银行,2012)。改变生产行为的最显著成效体现在饮食结构的多元化。

在许多小农经济中,特别是在非洲,妇女主要负责家庭的食品安全和营养安全。因此,农业干预应当避免增加妇女劳动量而导致的对家庭营养产生的不利影响。解决这一问题的技术方案并不困难,只是鲜少能真正触及妇女。在撒哈拉以南非洲地区,妇女很难像男性一样获得化肥、劳动力和其他生产资料的投入。如果赋予她们同等的机会,她们的玉米、豌豆和鹰嘴豆的产量会比男性高出22% (Quisumbing,1996)。

推广营养丰富的食品能够促进饮食结构的多元化。从事花卉生产或养殖业(家禽、豚鼠、水产等)的家庭的营养改善程度更为明显。生产类型会在很大程度上影响饮食质量和微量元素的摄入。此外,营养物质储存方式改良和收获之后的营养强化处理,也能够提高食品的营养含量。

另一种有效的干预方式是生物强化。推广橘色甘薯(富含维生素A)对莫桑比克的幼儿和妇女的维生素A水平产生了直接影响,也贡献于当地的能源消费、妇女营养知识获取和妇女赋权,同时增加了家庭收入。粮食作物强化组织(Harvest Plus)的工作旨在增强铁(贫血)、锌(发育)和维生素A(夜盲症、免疫系统和发病率)的生物强化,以解决微量元素缺乏问题。其中一些作物已经在推广阶段,例如印度的富铁富锌的珍珠粟、印度和巴基斯坦的富铁水稻、卢旺达的富铁大豆、尼日利亚和刚果(金)的维生素A木薯以及赞比亚的维生素A玉米等。2008年的哥本哈根会议将生物强化确定为(除直接营养干预之外)解决饥饿与营养不良问题的第五种低成高效手段。

2. 应对天气变化和季节性食品短缺

通过改变农业生产方式和食品储存方式,能够解决季节性的食品短缺问题,而构建社会安全网则能够产生更为长久的影响。如上文所述,从胚胎形成到2岁是人类发展的关键时期,该时期会跨越几个农业生产季节,其中难免会发生食品短缺,而儿童利益将首当其冲受到损害。随着气候变化加剧,这种季节性短缺将更频繁、更严峻。低成本的食品储存技术(如晒干)能够保障一年中较长时期内的食品多元化。而选择早熟或晚熟品种和抗旱作物也能够有所裨益。构建水资源管理体系,提高水资源使用效率,能够提高生产力、预防水传播疾病,并减轻妇女的取水负担(Pinstrup-Andersen,Herforth和Jones,2012)。如果辅以社会安全网,这些干预措施就能够在短期内发挥作用。在孟加拉北部的研究(Khandker,Khaleque和Samad,2011)表明,这些措施有利于缓减青黄不接时的季节性饥饿现象,其中NGO执行的项目成效尤其显著。

3. 减少收获后损失

减少收获后的营养物质损失能够提高农业收入,改善营养状况。收获后损失主要发生在富含微量营养物质的水果和蔬菜生产中(Pinstrup-Andersen,Herforth和Jones,2012)。增加对道路和仓储设施的投资能够有效地连接市场、降低损失。最后,农民营销协会能够提供价格信息等服务,其作用也不容忽视。

4. 瞄准性补贴

政府通常选择对农业生产资料进行补贴来提高产量,然而这种补贴由于成本高昂、瞄准偏离、破坏地方市场和无法贡献于减贫效果差等种种弊端而饱受争议。针对马拉维的农业投入支持项目进行的模拟结果表明,该项目的产出很大程度上取决于补贴的筹资方式、争夺稀缺的政府资金的公共投资的回报率以及小农通过使用化肥和种子而带来的生产力提高程度(Buffie和Atolia,2009)。当生产资料补贴对基础设施投资产生挤出效应时,项目产出尤其不尽如人意。因为基础设施投资能够在长期内推动农户的生计多元化,从而保障其食品安全。而对比加纳和马拉维的补贴项目和现金转移支付项目(Taylor和Filipski,2012)结果表明,现金转移支付在改善儿童营养不良方面的作用更为显著。

5. 妇女收入和女童教育

从1970-1995年的观察(Smith和Haddad,2000)表明,妇女教育(43%)比食品可获得性(26%)对改善儿童营养不良的贡献更大。在南亚一些营养不良率居高不下的国家,其妇女地位很低。在危地马拉的研究(Ruel等,2002)发现,通过提供工作机会等方式增加妇女收入,能够改善城市贫困社区的儿童看护状况。在印度和塞内加尔(世界银行,2011a)瞄准性的现金转移支付和为妇女支付薪酬能够增加家庭消费、促进饮食结构多元化并提高儿童照料质量,从而改善了儿童的营养状况。

提高妇女的人力资本是减贫和改善儿童营养不良的最有效方式之一。在孟加拉、埃塞俄比亚、印度尼西亚和南非的研究表明,妇女的嫁妆在家庭决策中发挥着重要作用。妇女的嫁妆越是丰盛,其家庭的教育支出比例就越高(女童尤其如此),女童的发病率就越低(Quisumbing和Maluccio,2000;Quisumbing和de la Briere,2000)。母亲的受教育程度是婴儿抚育和营养的重要投入,因此投资于女童的教育将使其终生受益,其收入的增加和能力的提高也将惠及后代。

(四)成本

1. 不作为的后果

营养不良会降低个体生产力,并反映在国家的GDP损失上。在印度,个体生产力下降导致其一生收入减少10%,引起的GDP损失也高达3%~4%世界银行,2009)。在塔吉克斯坦,营养不良带来的损失每年高达4 100万美元。其中,由营养不良而导致的劳动力死亡损失为1 230万美元,个头矮小、缺碘、儿童贫血和体重偏轻等问题导致的损失为2 860万美元。

2. 营养干预

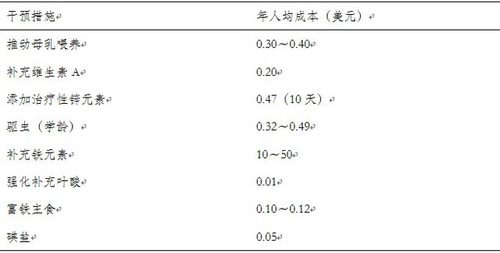

Horton等(2010)对增强营养运动中的13种干预措施进行了成本核算,得出的最小值为每年118亿美元,其中,15亿美元预计将来自富裕家庭自身花费在补充和强化食品方面的成本,仍有103亿美元的缺口。如果能够筹资成功,营养干预将能够覆盖全球36个国家,90%的发育迟缓的目标人群。如果将覆盖范围扩大到另外32个营养不良状况较差的国家,预算又将提高6%。筹资可以分两步走。

第一步:每年投入55亿美元,其中15亿用于微量营养元素和除虫,29亿用于行为方式改变,10亿用于能力建设,以开展和推广更为复杂的、瞄准性的食品项目。

第二步:每年投入63亿美元,用于资源禀赋较差地区的食品援助和食疗工作,其中36亿用于补充食品以缓减和预防一般性营养缺乏,26亿用于治疗严重的营养不良。

当然,每个国家采取的干预措施和步骤应当针对自身的营养问题(如季节性波动、城乡分配格局、蛋白质和能量不足、营养物质缺乏等)和行政能力(能力较高的国家会更迅速地开展第二步工作)而有所侧重。

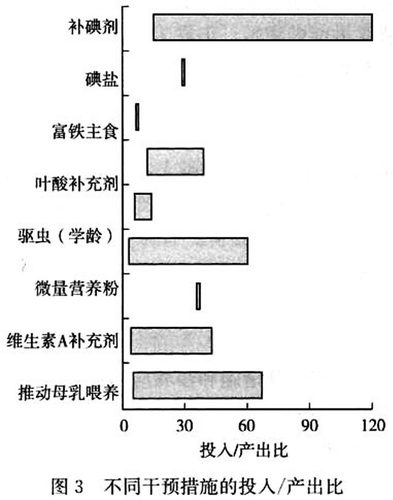

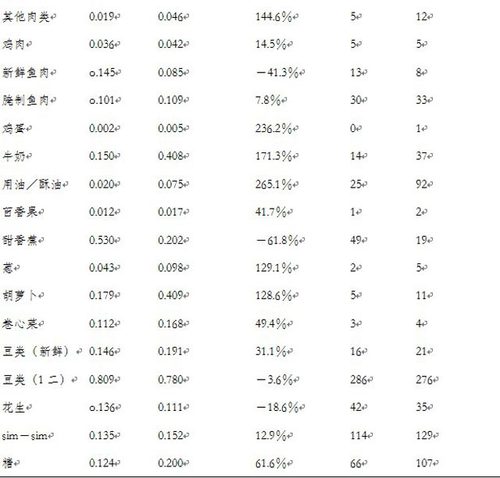

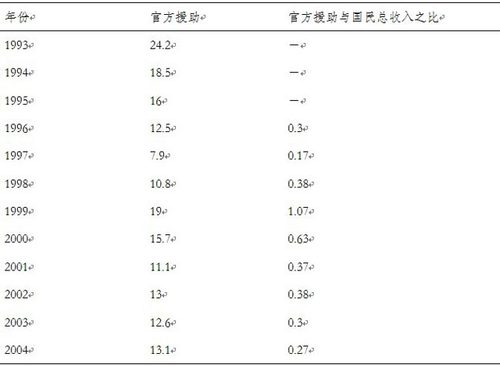

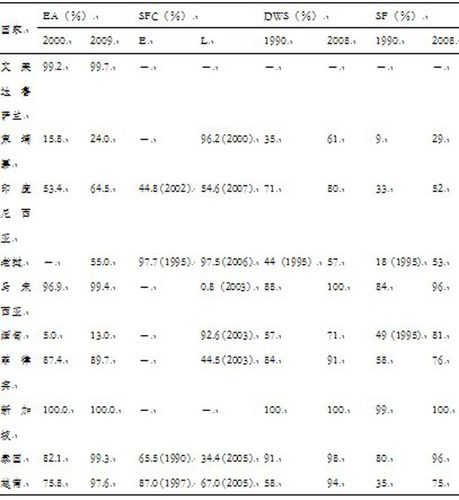

针对营养干预措施的投入/产出比的系统分析仍然空白(世界银行,2010a),但经验表明,每种干预手段的投入/产出比都高于2:1(表1,图3)。如推动母乳喂养行为方式干预措施的回报率在5:1到67:1;补充维生素A添加剂的回报率在4:1到43:1;食盐加碘的回报率为30:1;驱虫处理

表1 营养干预措施的年人均成本非常低

资料来源:Horton,Alderman和Rivera,2008。

的回报率在3:1到60:1。而针对胚胎期到2岁这一生命早期阶段的营养改善措施的最新研究表明,回报率可能会更高。而新技术的出现,如复合营养粉(颗粒)、食疗和通过媒体进行的现金转移支付等,使这些干预措施的执行更加简便。

资料来源:Horton,Aldcrman和Rivera,2008。

全球增强营养运动的干预措施的成本低于在农村、农业和农业企业发展领域(2010年的140亿美元)和社会安全网构建方面的援助承诺。当然,从1995-2007年,用于基础性营养干预的官方发展援助承诺为每年3亿美元,这已经是个巨大的进步。并非所有的农业、医疗和社会保障项目都旨在缓减营养不良,而这些领域的一些干预措施显然能够在适当稍微提高成本的基础上就能极大地改善营养状况。在国家的层面上,全球经济危机之前用于社会安全网的支出占GDP的比例平均为1.9%(Grosh等,2008; Marzo和Mori,2012)。而在危机中,总投入为6 000亿美元(Zhang,Thelen和Rao,2010)。如上所述,这些干预措施能够成为改善营养状况的平台(世界银行,2012)。

3. 推动综合的、稳健的跨部门营养项目要求制度创新和政策改革

加速加大针对营养问题的投资包括建立跨部门合作基础,要求增强农业、农村发展和贸易等社会部门间的协调机制。需要解决的其他问题有:国家层面上营养不良数据的陈旧(人体测量数据特别是身高数据)、微量营养元素缺乏数据的不足(血液检查)和如母乳喂养和洗手等行为改变方式数据的滞后;潜在直接受益者(幼童和孕妇等)缺少表达利益诉求渠道的缺乏;政治承诺的缺乏。

在政策环境、项目实施和效果各异的国家进行的针对营养政策和项目的系列案例研究表明,“低优先序”的恶性循环正在被打破。其中最重要的三个原因如下:最受威胁的群体开始群策群力,共担风险,推动变革(以运动的形式);结成(广泛的)联盟与阵线(包含一个或多个发展伙伴),统一发声,影响决策者和决策过程;政治“机会之窗”已然打开,而上述运动和联盟能够抓住机遇,促进改革(专栏7)。

这些因素也会互相促进。例如,运动能够创造政治“机会之窗”,而形成联盟又能够促进运动的发展。在任何国家,如果不能同时具备这三个要素,改革通常会以失败告终。而如果这三个因素能够形成推动变革的力量,就能够形成共享性的政策文本,以推动营养干预,确定和聚焦于特定的政策优先事项,并以数据和干预产出为基础提出制度发展和资源动员的诉求。

五、 政策回应及对营养相关的千年发展目标的预期影响

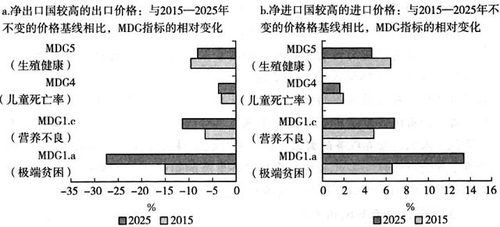

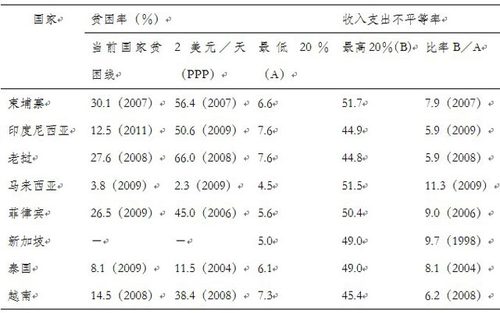

食品价格上涨对千年发展目标的影响在各国和各个社会经济群体中不尽相同。一个国家是(世界价格发生变化的)食品的净进口国还是净出口国?该食品(对贸易、生产和消费)的重要性如何?同样的,不同国家的不同政策回应(例如动员储备资源来弥补政府支出的增加等)也会影响世界价格。要分析危机期间的支出方式和筹资行为对千年发展目标的影响,我们采用世界银行的MAMS模型来分析各国的策略(包括应对营养不良的策略)。在该模型中,我们假设食品价格到2015年将会翻番(随后保持不变),分析器对两种类型的低收人国家的影响。这两种低收入国家类型在许多维度能够代表低收入国家的中值,区别在于不同的贸易结构,一个代表食品净出口国,另一个代表食品净进口国(专栏8)。

在微观层面上,两种类型的国家都迫切地需要进行政策干预。虽然食品价格上涨对于净出口国而言有着积极的影响,但某些特定类型的家庭的利益可能会受到损害,在短期内的表现尤其明显。例如完全依靠食品购买的家庭可能会面临真实收入减少的压力,而他们的收入又很难从增长中受益(例如依赖国外劳务汇款的家庭,其国内购买力会因货币升值而降低),其食品安全和营养安全就无法得到保障。而净进口国则无论如何都需要进行广泛的政策干预。

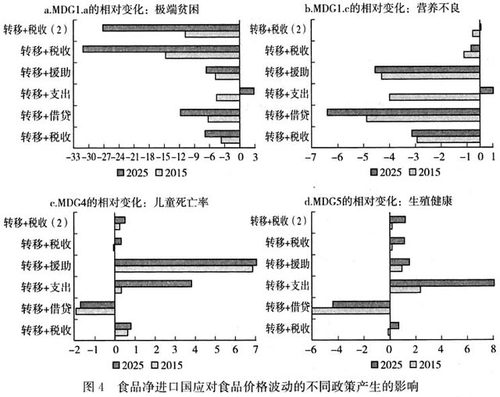

干预类型和筹资方式也会对营养干预和改善MDG指标的表现产生影响。为了更好地加以展示,我们构建了6种模式,每种都代表净进口国在食品价格升高的情况下所采取的一种政策回应,随后再与不进行政策干预的情况下对MDG指标产生的影响进行对比。其中,前4种模式(补贴+税收,补贴+援助,补贴+借贷,补贴+支出)都包含了普惠式的食品补贴,以保持国内加工食品价格到2025年前的稳定(作为基线)。在这4种模式中,都需要进行额外的筹资(GDP的5%),例如国内税收(补贴+税收)、国际援助(补贴+援助)、国内借贷(补贴+借贷)或国内支出缩减(补贴+支出,如减免针对家庭的转移支付和农业支出等)。而后2种模式[转移+税收,转移+税收(2)]也如同补贴十税收模式一样提高税率,却不对食品进行补贴,将财政收入用于瞄准性转移支付,瞄准对象为以人均收入测量的城乡贫困人口(即收入在后50%的人口)。转移+税收模式假设转移机制能够由现有的政府机构实施,而转移十税收(2)模式则需要支付i5%~25%的成本用于增加工作人员和其他成本,这一成本将逐渐下降。

这些政策回应方式所产生的影响发人深省。不考虑成本的转移支付(转移+税收)能够在最大程度上减少极端贫困(MDGl.a),需要支付成本的转移支付[转移+税收(2)]和援助式食品补贴(补贴+援助)次之。事实上,援助式食品补贴能够保护国家经济免遭进口价格上涨的影响(图4a)。依赖国内资源的普惠式食品补贴在减贫方面乏善可陈,而通过缩减开支(补贴+支出)所产生的影响与增加税收(补贴+税收)的效果如出一辙。然而在真实世界中,这些措施的实施效果将受到各种因素的影响,例如缩减开支对贪污浪费的影响,以及税收究竟是在提高分配效率还是在阻碍投资等。通过国内借贷支持的普惠式食品补贴(补贴+借贷)初期略有成效,但最终却导致贫网率(与基线值相比)不降反升。主要原因在于国内借贷打击了国内的私人投资,降低了资本存量,导致GDP下降。这种负面效应在初始阶段并不显著,随时间而日益加剧,与营养不良对儿童的影响路径有相似之处。

由于抑制了加工食品的价格上涨,补贴是应对营养不良现象的最成功手段(图4b)。援助(补贴+援助)模式也十分可取,随后是紧缩开支(补贴+支出)和增加税收(补贴+税收)。在其他3种模式中,到2025年营养不良状况几乎没有得到改善。对于两种转移支付模式来说,其原因在于真实收入增加,消费者的食品消费降低而其他消费增加。而对于国内借贷支持的补贴来说,主要原因则是家庭真实收入的降低。需要注意的是,补贴通常只针对富含卡路里但缺乏微量营养元素的粮食作物。因此,即使体重有所增加,发育迟缓和微量元素缺乏也可能持续(以洪都拉斯为例)。

最后,对于MDG4(5岁以下儿童死亡率)和MDG5(生殖死亡率)的影响取决于增长对真实消费和投资的影响,包括私人消费和政府健康消费(转化为政府健康服务;图4c和4d)。以援助支持的补贴(补贴+援助)不会触动国内政策,而私人部门的购买力也会由于货币增值而有所提高,因此,能够最有效地降低5岁以下儿童和产妇的死亡率。而来自其他筹资渠道的补贴则会导致5岁以下儿童和产妇的死亡率提高,其中削减政府开支进行补贴(补贴+支出)带来的影响最为严重,而来自国内借贷的补贴(补贴+借贷)影响次之。这些结果表明,削减政府开支不仅会影响政府服务的提供,也不利于私人消费的保障。增加税收[补贴+税收,转移+税收以及转移+税收(2)]不会影响政府服务,对私人消费的影响也并不显著。

上文分析表明,如果考虑管理成本,各个国家应该引入瞄准性措施(包括瞄准性转移支付)。如果不考虑管理成本,普惠式的食品补贴是对抗营养不良的最有效方式,其中援助支持的补贴因避免了国内资源重组的重重困难而成为首选。然而,补贴模式并不能解决发育迟缓和微量营养元素缺乏的问题。如果补贴的筹资方式破坏了国内资源流动而产生了抵消效应(如影响私人消费、私人投资和政府对人类发展服务的需求等),那么最好的选择是维持现状。分析结果还表明,在分析中长期内的国际食品价格时,国内经济结构调整和国际贸易格局也应当是重要的考虑因素。如果认为仅仅是消费者的食品购买价格发生了变化,将会大错特错。

六、 政策建议

1. 加强营养状态、行为和干预的信息建设

设计干预措施时所面临的首要问题是缺少关于基本营养指标、价格变化和干预措施等的可靠数据。如果能够了解食品价格波动的影响对象和影响方式,就能够更好地进行政策回应。然而,鲜有全国性调查会采集家庭和个体层面的食品消费数据,预测也就无从谈起。一些国家甚至缺少新生儿数据,导致对儿童进行身高和体重测量也十分困难,无法收集个体发育数据,更谈不上计算各种发育指数。对微量营养元素的测量需要采血,涉及复杂的后勤安排,而基于生物标记的新技术还没能推广。此外,针对成本、影响和跨部门干预的数据也十分稀缺。MDG指标之一是儿童体重不足,而近来的研究表明,身高不足才是测量营养不良的最佳指标。如果能够开展多目标的、全国性的家庭调查,收集关于食品消费、营养状况(包括微量元素信息)和市场条件等信息,将有助于各国监测营养水平,设计瞄准性干预措施。

2. 营养投资需要高回报

全球增强营养运动的成本看似很高,然而不作为的成本更高。推动全球营养运动可以节约单位成本(表1),(即使进行保守估计)回报率也非常可观。针对营养问题的筹资水平仍然十分低下——能力问题被凸显:各部门形成合力并共同实施营养干预的能力不足,基本的营养服务能力也有欠缺。最近,营养关注重新成为援助方的援助热点,包括多边援助机构如联合国、双边援助方如加拿大、丹麦、法国、日本、挪威和英国等,以及非政府组织如儿童救助会等。“增强营养”框架也可能会催生新的行动(专栏5)。

3. 瞄准从胚胎形成到2岁这一生命阶段

许多干预措施都是对营养状况产生间接影响。而针对婴幼儿及其监护人、孕妇和哺乳期妇女的特殊干预则会为人力资本的构建打下坚实的基础。上文已经对从胚胎形成到2岁这一生命阶段所经历的营养不良可能导致的身体机能和社会认知发展所产生的短期、中期和长期的消极影响进行了阐述。这一时期进行干预的回报率较高,也能够更好地兼顾公平与效率。 促进儿童生长发育的整体性路径需要考虑营养、健康、幼儿激励(如游戏、规范)等方方面面。高水平的幼儿看护和照料对营养状况改善和社会认知能力提高都至关重要。一些行为方式的改变需要因当地的社会环境而有所调整;同时健康系统的工作重点要实现从治疗到预防的转变。

4. 根据各国的实施能力和营养问题制定适当的干预措施

虽然只有严重的营养不良才会得到筹资和救助,然而针对长期性营养不良也应建立应对机制。很少有国家会经历严重的蛋白质和能量缺乏等营养不良,因此营养不良问题主要是突发性(非洲之角)、季节性(例如孟加拉和萨赫勒地区国家的“饥饿季节”)、局部性(吉布提、肯尼亚北部和巴西东北部的“饥渴地区”)的。以社区为基础的干预方式(专栏6)能够解决严重的营养不良问题,应对食品短缺和市场失灵;短期的食品转移支付也是一种可行的方式,却无法预防长期的营养不良。

“隐性饥饿”(即缺少微量元素)需要进行多种渠道的干预。大部分人口都会缺少铁、维生素A、锌和碘等微量元素,而“增强营养”计划建议的干预措施包括在重点地区向脆弱人群供应添加剂(如为孕妇和儿童提供维生素A和铁,向腹泻儿童提供锌片),以及在食盐、面粉和食糖中添加碘元素等方式进行食品强化。对主要的粮食作物进行强化需要私人部门的支持。未来,生物强化作物可能会在防止微量元素缺乏方面大有作为。驱虫也会改善妇女儿童的卫生和贫血现象。健康部门通常负责驱虫、婴幼儿喂养和微量元素补充,而社区为基础的项目则是行为方式改变和营养监控的最佳平台。

食品进口国和食品出口国为应对食品价格上涨,会采取相似的干预措施。每个国家都应该建立起社会安全网,并在危机中扩大其覆盖面。食品补贴是稳定食品价格的重要政策工具,但其成本过高,营养改善效果也不明显。因此,瞄准性补贴或现金转移对贫困人口和脆弱人群的意义更为显著。本文的一般均衡计算分析结果表明,如果考虑管理成本,那么瞄准性措施(包括瞄准性转移支付)是最佳选择。而如果不考虑管理成本,援助支持的普惠式的食品补贴能够在最大程度上改善营养不良状况。然而,如果普惠式补贴的筹资方式会导致其他社会服务资源的减少,就应该果断放弃。

瞄准幼童所在的贫困家庭能够改善高危人群的营养状况,避免营养不良产生不可逆转的影响。在社区层面或健康部门层面实施综合性的儿童发育监测和促进项目,也是对营养问题进行干预的一个切入点。该项目应当包括信息传播功能(例如秘鲁的RECURSO项目),以动员大众、提升意识,避免营养不良带来的长期影响,保护儿童和孕妇免受其害。专栏9展示了海地在2010年震后重建食品安全的策略及其为完成政策优先事项而采取的首要措施。

5. 在跨部门干预中引入营养敏感路径

要想同时实现食品安全和影响营养安全,就需要权衡短期救助和长期投资的投入/产出比。长期投资通常能够提高(特别是小农的)生产力,发挥跨部门效应,将营养问题与健康、农业和社会保障等问题联系起来。因此,应当促使健康、农业和社会保障等部门的干预手段中加入营养视角(世界银行,2012;也见http://www.securenutritionplatform.org/pages/home.spx)。全球食品贸易环境会影响国家特定的政策选择,国内市场同样也重要,所以有必要完善市场机制(公开价格信息、避免价格扭曲)并促进私人部门的市场参与。

在地方层面上,食品价格上涨将会对地方市场和生产能力产生不同的影响,因此成功的干预措施需要政府与私人部门、非政府组织和社区建立联盟。在许多情况下,还需要通过意识提升项目来促进行为习惯和社会风气的革新。大规模的社区营养项目已经在一些低收入国家取得了成功(专栏6)。非政府组织能够发挥意识倡导和服务扩散的功能。私人部门在食品强化和食品添加中的作用不容忽视,也贡献于改善营养食品的可获得性、可及性和可负担性。

资料来源:世界银行。

(编译者:赵丽霞 张悦)

非洲奴隶贸易的长期效应

Nathan Nunn哈佛大学/国家经济研究局

非洲当前落后是否能够被奴隶贸易所解释?为了回答这个问题,根据航运记录和历史文件收集的数据估计各国在非洲奴隶贸易中出口奴隶的数量,发现一国出口奴隶数量和当前经济表现之间存在稳健的负向关系。为了更好地理解是否存在因果关系,考察了参与奴隶贸易的国家的历史证据并采用工具变量的计量方法,结果表明奴隶贸易对于经济发展存在负向效应。

一、 引 言

非洲的经济表现在20世纪下半叶乏善可陈。关于非洲落后的一个非正式解释是奴隶贸易和殖民统治等不幸的历史遭遇。Bairoch(1993,第8页)写道:“毫无疑问,(非洲)经济落后的许多负面结构特征根源于欧洲的殖民扩张。”Manning(1990,第124页)赞成Bairoch的观点,但是更加关注奴隶贸易:“奴隶贸易是肮脏的,充斥着偷窃、贿赂、野蛮和欺诈。奴隶贸易成为现代腐化堕落的根源之一。”

最近的实证研究表明非洲的历史可以部分地解释当前的落后状况。这些研究集中关注国家的殖民统治和当前的经济发展之间的联系(Grier,1999;Englebert,2000a, 2000b; Acemoglu, Johnson,and Robinson, 2001,2002;Bertocchi and Canova.2002,Lange,2004)。然而,非洲历史上另一重大事件——奴隶贸易,还没有进行充分有效的实证研究。有足够的理由认为奴隶贸易对于非洲的发展至少与殖民统治同样重要。从1400-1900年近500年的历史之中,非洲大陆同时经历着四类奴隶贸易。与此相比,殖民统治从1885年大约持续到1960年,总共75年左右。

本文首次提供了关于非洲奴隶贸易影响经济发展的实证检验。为此,构建了1400-1900年每个世纪非洲各国奴隶出口数量的估计。奴隶出口数量根据航运记录和历史文件估计,其中航运记录记载了从非洲各个港口或地区输出奴隶的数量,历史文件记载了输出奴隶的种族。发现在一国奴隶出口的数量和随后的经济表现之间存在稳健的负向关系。今天非洲最穷的国家正是那些输出奴隶最多的国家。

这一发现还不能作为奴隶贸易导致随后经济发展差异的最终证据。一个至少同样可能的解释是那些经济上和社会上最落后的国家才参与奴隶贸易,并且这些国家继续保持最落后的地位。换言之,奴隶贸易可能与不可观察的国家特征相关,从而导致奴隶贸易对于经济发展的效应的有偏估计。

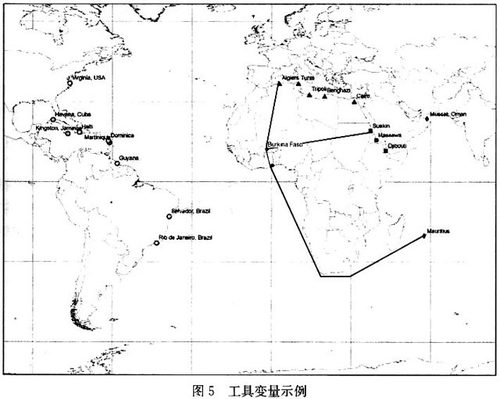

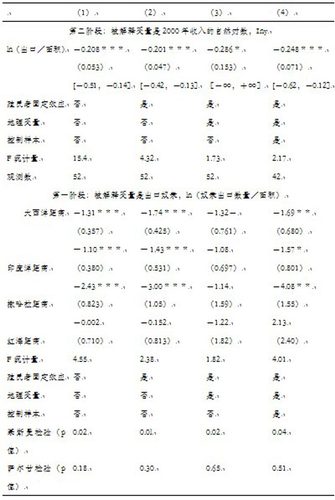

采用了一系列策略以便更好地理解奴隶出口和当前经济表现之间的关系背后的理由。首先,审查了非洲历史学家提供的关于奴隶贸易的证据,也利用了奴隶贸易之前人口密度的历史数据来检验是否是非洲的相对落后地区选择参与奴隶贸易。以上两方面证据都表明实际上非洲最发达地区才更倾向于参与奴隶贸易。其次,采用工具变量去估计奴隶贸易对于经济发展的因果效应。工具变量是在四类奴隶贸易之中从各国到最近的奴隶劳动力需求目的地之间的航海距离。与最小二乘法回归系数一样,工具变量的系数也是负的并且显著,说明奴隶贸易期间输出更多的奴隶导致了随后更差的经济表现。

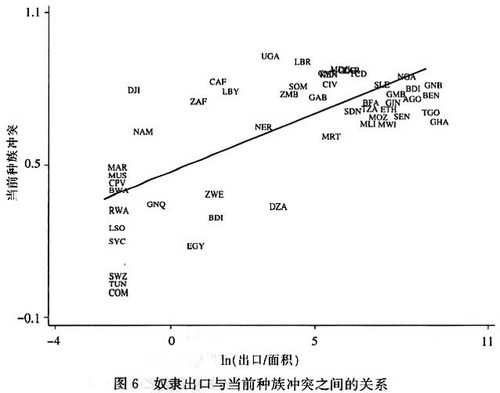

接着考察了奴隶出口和经济发展关系背后的因果关系的具体途径。以历史证据作为参考,检验了通过内部战争、掠夺和绑架获得奴隶是否会导致国家和种族分裂。发现数据和这些途径相符。

这些发现补充了Engerman&Sokoloff(1997,2002)关于奴隶贸易在新世界导致的制度演变无益于经济增长的研究。结论证明奴隶的使用不仅破坏社会,而且通过国内战争、掠夺和绑架的方式获取奴隶本身就对随后经济发展存在负面作用。

二、 历史背景

在1400-1900年,非洲大陆同时经历4个奴隶贸易。规模最大的是始于15世纪从非洲西部、中西部、东部将奴隶运往欧洲各国的美洲殖民地的跨大西洋奴隶贸易。其他三类奴隶贸易——跨撒哈拉奴隶贸易、红海奴隶贸易和印度洋奴隶贸易,都早于跨大西洋奴隶贸易。在跨撒哈拉奴隶贸易中,奴隶从撒哈拉沙漠南部被运往北非;在红海奴隶贸易中,奴隶从红海内陆被运往中东和印度;在印度洋奴隶贸易中,奴隶从东非被运往中东和印度或者印度洋的岛上种植园。

非洲奴隶贸易的很多特点使其区别于之前的任何奴隶贸易。第一,贩卖奴隶的总数史无前例。仅在跨大西洋奴隶贸易中,大约1 200万奴隶从非洲输出,其他三个奴隶贸易另有600万奴隶被输出。以上数据不包括在掠夺中被杀死或者在运输途中死亡的奴隶。根据Patrick Manning(1990,第171页)的计算,奴隶贸易的总效应表现在1850年非洲的人口只有在没有奴隶贸易的假设情况下的一半。

非洲奴隶贸易的独特性还表现为同一种族内部的一些人强迫另一些人成为奴隶。这导致极其严重的后果,包括社会和种族的分裂、政治的动荡、国家的弱化和司法制度的腐化。

获取奴隶的最普遍方式是通过村落或国家之间的相互劫掠(Norhtrup1978;Lovejoy 1994)。村落之间原来发展成更大规模的村落联盟,现在却发展成相互敌对关系(如Azeved0 1982;Inikori 2000;Hubbell,2001)。结果导致村落之间的联系被削弱了,进而妨害更广大的共同体和更广泛的种族认同的形成。Kusimba(2004,第66页)写道:“种族内部安全保障的缺失导致了相互交流的限制。”因此,奴隶贸易是解释今天非洲严重的种族分裂的重要因素。在给定种族分裂和长期经济增长之间的关系,奴隶贸易导致的种族分裂显著地影响经济发展。

由于当时不确定和缺乏安全保障的环境,每个人都需要武器进行自卫,例如铁制刀具、标枪、剑或者火器等。这些武器可以通过绑架和强迫当地人为奴隶,并与欧洲人交换获得。这进一步促进了奴隶贸易和由此导致的安全保障的缺乏,而安全保障的缺乏再进一步促进了强迫他人为奴隶而保护自己的需要(Mahadi 1992; Hawthorne 1999,第108-109页)。历史学家将这个恶性循环命名为“枪——奴隶循环”(如Lovejoy 2000)或者“铁——奴隶循环”(如Hawthorne 2003)。恶性循环的结果不仅是一个部落劫掠另一个部落,而且是同一个部落内部一部分成员劫掠和绑架另一部分成员。这些例子有Balanta、Minyanka(Klein 2001),中东非的Makua、Chikunda、Yao (Alpers 1969,第413-414页,1975,第225页;Isaacman 1989,第191-192页)。

一般而言,内部冲突的后果是政治的动荡乃至一些情况下原有政权的崩溃(Lovejoy 2000,第68-70页)。在16世纪的Senegambia北部,葡萄牙的奴隶贸易导致Joloff联盟分裂,被Waalo、Kajoor、Baol、Siin和Saalum等一些小国取代。Senegambia南部出现同样的情况。在奴隶贸易之前,非洲复杂的国家系统正在自我演化。然而,自我演化在葡萄牙于15世纪到达之后迅速停步不前了(Barry 1998,第36-59页)。类似的动荡状况也出现在东非(如Isaacman 1989;Mbajedwe 2000)。在19世纪晚期,导致了东非Shambaa王国、Gweno王国和Pare王国的分裂(Kimamb0 1989,第247页;Mbajedwe2000,第341-342页)。

最具戏剧性的例子可能是中西非的Kongo王国。早在1514年,绑架Kongo本地公民作为奴隶出售给葡萄牙就已经泛滥成灾,严重威胁着社会的秩序和国王的权威。在1526年,Kongo的国王Affonso写信给葡萄牙抱怨道:“国家的每一个角落都存在大量商人。他们将这个国家带向毁灭。每天人民都被绑架而强迫为奴隶,甚至贵族和王族也无法避免。”(Vansina 1966,第52页)法律和秩序的破坏至少部分地导致曾经强盛的国家的弱化和最终覆灭(Inikori 2003)。其他的说班图语的许多种族在早期社会稳定,但是奴隶贸易结束时这些古老国家已经荡然无存了。

原先的政权结构普遍被现存统治者或军阀控制的奴隶劫掠黑帮取代。然而,这些黑帮一般无法演变为稳定的大国。Colson(1969,第35页)写道:“掠夺奴隶的黑帮以及他们建立的新国家都只是一时兴起的幻影。没有一个黑帮的头子能够将权利转移给一个合法的继承者。即使一个黑帮的头子成为了一个国家的统治者,继承依然是一个问题。统治只维系在个人身上,而不是一套政治体系。”

奴隶贸易还通过腐化原先的法治构架促进了政治的动荡。在很多情况之下,以巫术或者其他罪名恶意起诉他人成为获取奴隶的普遍方式(Koelle1854;Norhtrup 1978;Iovejoy 2000)。Klein(2001,第59页)写道:“部落开始强迫自己人为奴隶。司法惩罚原先采取鞭打、赔偿或者流放的形式,现在转而采取强制为奴隶的形式。”领导阶层自己经常支持甚至鼓励司法系统的滥用(Mahadi 1992; Hawthorne 1999,2003;Klein 2001)。为保护他们自己和他们的部落不受劫掠,领导阶层经常选择通过司法系统滥用获得的奴隶作为礼物支付。Hawthorne (1999,2003)详细研究了这一方式在Cas-sanga(今天的Guinea Bissau)的情况。Cassanga的首领利用“红水的神裁”(red water ordeal)获取奴隶及其财产。那些被指控为有罪的人被强制服下一种有毒的红色液体。如果他们呕吐,那么他们被判决为有罪;然而,那些没有呕吐的人通常由于毒发而死亡,他们的财产被没收,家庭成员被贩卖为奴隶。

现有文献关于一国的国家政权历史发展状况和经济发展之间关系表明奴隶贸易的效应对于当前经济发展可能非常重要(Bockstette,Chanda,and Putterman 2002;Chanda and Putterman 2005)。一些人辩称非洲的落后是非洲在殖民统治以前就存在的积弱而不稳定的政治结构导致的国家治理失败的直接后果(Herbst 1997,2000)。由于非洲奴隶贸易是影响政治落后的重要因素,所以他们可能是今天非洲国家治理落后的核心原因。

三、 奴隶出口数据

利用两类数据估计奴隶出口数据。第一类数据记载了从非洲各个港口和地区输出奴隶的总数,把这些数据称为海运数据。跨大西洋奴隶贸易的数据来自于Eltis等(1999)整理的《跨大西洋奴隶贸易数据库》(修订版)。这个数据库记载了在1514-1866年34 584次航运的资料。原始的海运数据来自于世界各地的各种文件和记录。在欧洲的大多数港口,商人需要登记每一艘船的每一次运输商品的数量和价值,而且那时存在多个不同的登记机构和登记文件。在数据库中,1700年之后的77%的跨大西洋奴隶贸易的数据有多于一个来源的资料,每一次海运的数据记录平均达到6种。该数据库包括了82%的跨大西洋奴隶贸易的数据(Eltis&Richardson 2006)。

Elbl(1997)提供了《跨大西洋奴隶贸易数据库》缺乏的跨大西洋奴隶贸易的早期数据。至于印度洋奴隶贸易、红海奴隶贸易和跨撒哈拉奴隶贸易,数据来源于Austen(1979,1988,1982)。这些数据基于所有可能的文件、记录、当地人和政府机构的描述。

可以根据航运数据计算得到从各个沿海国家输出奴隶的数量。然而,这并不能准确描述奴隶们最初是在哪里捕获的。从一个沿海国家的港口输出的奴隶可能来自于一个内陆国家。为了估计从内陆国家捕获但从沿海国家输出的奴隶数量,还利用第二类数据,即从非洲输出的奴隶的种族。该数据来自多种途径,如销售记录、奴隶登记、奴隶逃跑通告、诉讼记录、教堂记录和公证文件等。

确定一个奴隶的种族或国家存在多种方法,最简单的一种根据奴隶的名字。奴隶经常被赋予一个基督教的名字和一个标志种族的姓氏(如Tar-dieu 2001)。同样,一个奴隶的种族还可以通过一些种族标记鉴别,如伤痕、烙印、发型和牙齿(Karasch 1987,第4-9页)。Oldendorp(1777,第169页)写道:“所有的黑人都在皮肤上留有特定的标记。在我还不能通过黑人其他方面分别他们的国家时,这些标记帮助我区分黑人的国家和种族。

由于奴隶是合法持有的财产,从事奴隶买卖的商人具有强烈的动机准确地确定奴隶的出生地或者国家(Wax 1973)。Moreno Fraginals(1977,第190页)写道:“在十八世纪和十九世纪奴隶贸易是世界上资本投入最多的行业。如果准确地确定商品没有任何实际的意义,那么当时最重要的奴隶贸易也就不会分门别类地详细记录了。

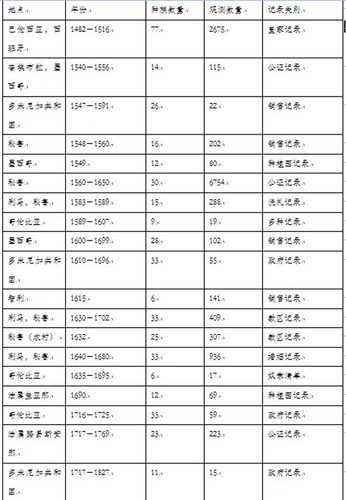

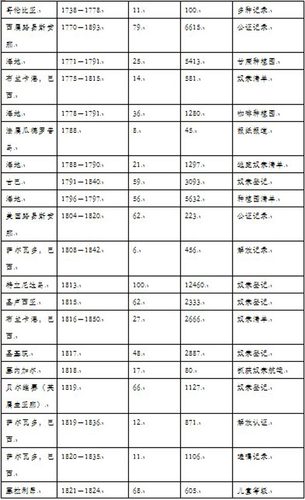

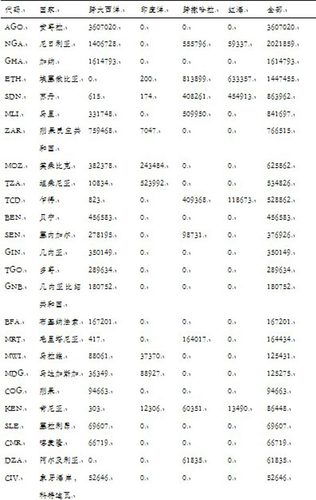

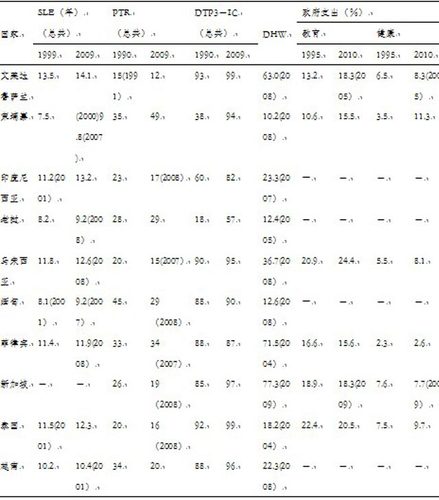

关于跨大西洋奴隶贸易中奴隶的种族信息来自于54个不同的样本,总共80 656个奴隶,229个不同的种族。表1总结了跨大西洋奴隶贸易中样本的信息,包括地点、年份、奴隶数量、每一样本可鉴别种族的数量。其他三个奴隶贸易的信息见Nunn(2007)的表格。

表1奴隶种族数据(跨大西洋奴隶贸易)

印度洋奴隶贸易的种族数据来自于6个样本,总共21 048个奴隶,80个种族。红海奴隶贸易的数据来自2个样本(一个是沙特阿拉伯的吉达,另一个是印度孟买),总共67个奴隶,32个种族。跨撒哈拉奴隶贸易的数据来自2个样本(一个是中苏丹,另一个是西苏丹),总共5 385个奴隶,23个种族。Austen(1992)的运输数据提供了关于运输的起点和终点,有时甚至运输的奴隶种族的额外信息。

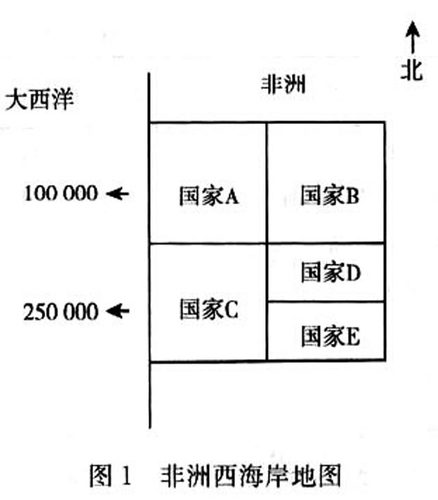

为了说明怎样根据种族数据和航运数据构建估计数据,以图1为例。图l是一幅非洲西岸的虚拟地图,每个方格代表一个国家。

首先,根据航运数据计算从非洲每个沿海国家输出奴隶的数量。假设10万个奴隶从国家A输出,25万个奴隶从国家C输出。单纯根据航运数据的问题在于很多从国家A输出的奴隶可能来自于国家A的相邻内陆国家B。根据种族数据计算来自于沿海国家和来自于相邻内陆国家的奴隶比例。这要求确定种族所属的国家并据此计算国家的奴隶总数。在操作中,这一步骤基于非洲历史学家、语言学家和人类学家的大量已有研究成果,主要如Koelle(1854)、Curtin (1969)、Higman(1984)和Hall(2005)。

假设来自国家A的奴隶和来自国家B的奴隶的比率是4:1,这意味着从国家A输出的奴隶中有20%来自国家B。因此,来自国家B的奴隶估计为2万人,来自国家A的奴隶估计为8万人。假设来自国家C、国家D和国家E的奴隶的比率为3:1:1。同理,来自国家C的奴隶为15万人,来自国家D和国家E的奴隶各为5万人。在实际操作中,每一次奴隶贸易单独进行上述估计。随着奴隶贸易的不断开展,获取奴隶的地点也越来越向非洲内陆延伸,因而需要根据每一个时间段(1400-1599、1600-1699、1700-1799、1800-1900)单独进行上述估计。

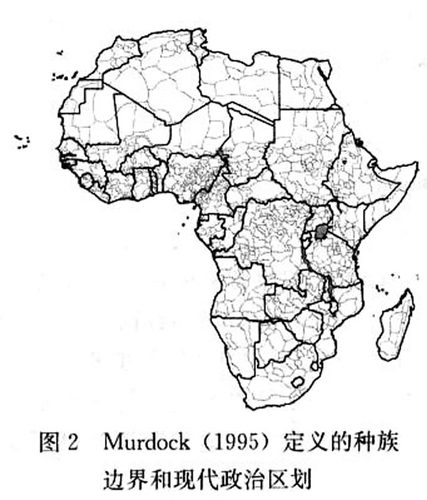

因为种族通常比国家小,将种族归人国家一般不存在问题。图2展示了根据Murdock (1959)分类的非洲种族示意图以及现代政治区划图。从示意图看,种族分布区域显然小于政治区划,因而种族分布区域能够归入政治区划。

上述过程的一个重要假设是从一个国家的港口输出的奴隶来自于本国或者来自于相邻的内陆国家。然而,实际上从一个沿海国家输出的奴隶可能来自于一个相邻的沿海国家。利用三个已知奴隶种族和奴隶输出港口的样本,Nunn图2 Murdock(1995)定义的种族边界和现代政治区划(2007)检验了该假设的可靠性和上述估计过程的总体准确性。结果表明上述估计过程能够以83%~90%的概率正确地确定样本中奴隶的来源。

测量误差的第二个来源在于来自内陆的奴隶在种族的样本中倾向于被低估。这是由于只有那些在离开非洲的航运过程中存活下来的奴隶才会出现在奴隶种族的样本中。其他条件不变,来自于内陆国家奴隶的行程更远,从而也更可能在旅途中死亡。因为奴隶贸易中的死亡率极高,所以这一测量误差可能影响显著。然而,内陆奴隶在样本中被低估的程度在最小二乘法估计中偏差接近于0。而且,我们可以采用与测量误差不相关的工具变量得到一致的估计。

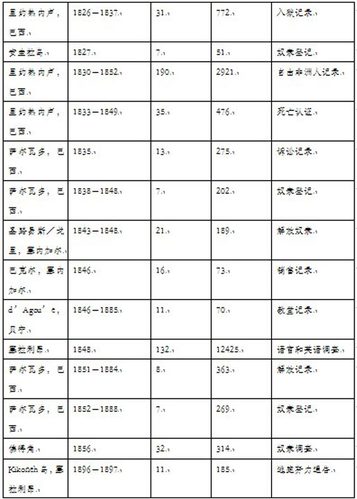

在数据建立之后,得到了四类奴隶贸易在四个不同时间段(1400-1599、1600-1699、1700-1799、1800-1900)中从非洲每个国家输出奴隶数量的估计。表2报告了非洲国家输出奴隶总数的估计以及非洲国家在四类奴隶贸易中的每类输出奴隶数量的估计。总之,以上估计与非洲历史学家关于奴隶来源地的普遍看法一致。在跨大西洋奴隶贸易中,奴隶的最主要来源地是所谓的“奴隶海岸”(贝宁和尼日利亚)、中西非洲(扎伊尔、刚果和安哥拉)和“黄金海岸”(加纳),这些国家是输出奴隶最多的国家。埃塞俄比亚和苏丹也是输出奴隶最多的国家,因为他们是红海和跨撒哈拉奴隶贸易中主要的奴隶来源地。南非和纳米比亚输出奴隶很少,佐证了非洲历史学家认为这些地方实际上没有奴隶输出的观点(Manning 1983,第839页)。地缘相近的国家之间输出奴隶的相对规模也与非洲历史文献的定性证据相符。Manning(1983,第839页)写道:“一些相邻的地区差异却很大:多哥只输出少量的奴隶而刚果则输出了很多。”我的估计与Manning的观察相一致,多哥输出的奴隶远远少于加纳,加纳输出的奴隶少于刚果共和国。

表2 1400-1900年各国奴隶出口总数估计

四、 基本关系:最小二乘法普通最小二乘法回归估计

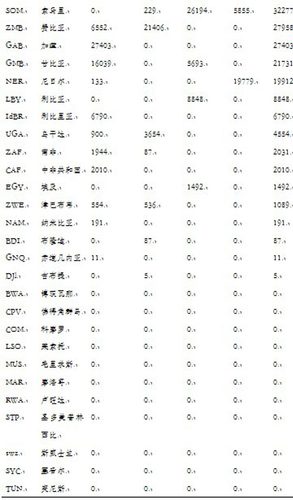

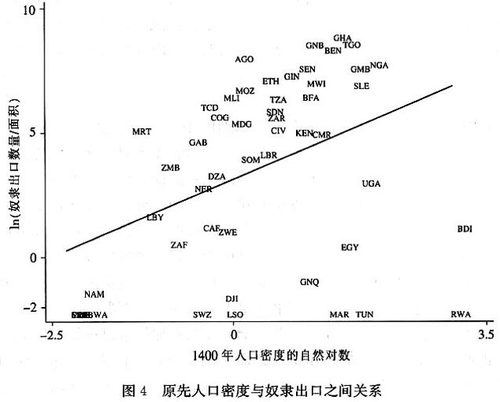

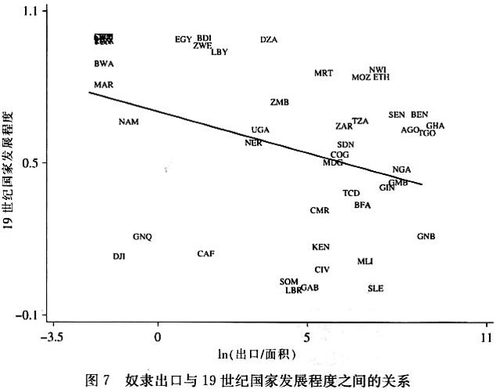

首先检验一下过去奴隶出口和当前经济表现之间的关系。用土地面积表示的国家规模标准化一国输出的奴隶数量。图3显示了在1400-1900年在四类奴隶贸易中单位土地面积出口奴隶出口数量的自然对数与2000年人均GDP自然对数之间的关系。正如图3所示,在原始数据中明显存在收入和奴隶出口的负向关系。

控制了潜在影响当前收入的其他国家特征变量后,我进一步检验了上述关系。本文的基本回归模型是:

(1)

(1)

其中,lnyi代表2000年国家i实际人均GDP的自然对数;In(exportsi/areai)代表在1400-1900年单位土地面积奴隶出口人数的自然对数,人均GDP是2000年数据,取自Maddison(2003);Ci是一个由虚拟变量构成的向量,代表独立之前殖民者的来源,意在控制非洲殖民统治的影响;Xi是一个由控制变量构成的向量,意在控制国家间地理和气候的差异。

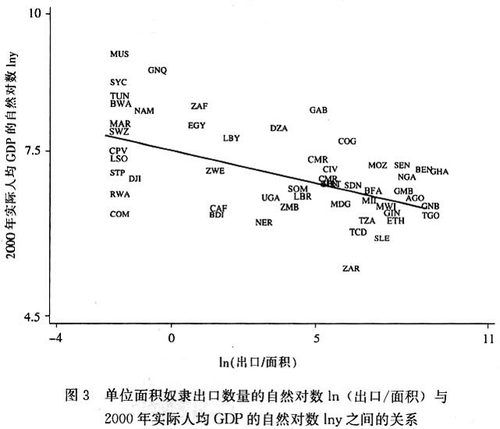

表3报告了式(1)的最小二乘法估计结果。第一列报告只有殖民者固定效应的式(1)的估计结果。第二列加进了对于长期经济发展具有潜在重要影响的地理方面的控制变量:距赤道的距离、经度、月最小降水量、平均最大湿度、平均最低气温、海岸线与领土面积比率的自然对数。除了经度之外,其他因素影响到一个国家是否是亚热带气候,进而影响传染病的传播和农业生产率(Kamarck 1976;Sachs等2001)。经度是为了区分非洲大陆东部和西部的差异。第一列和第二列都给出奴隶出口和人均收入之间存在统计显著的负向关系。

表3奴隶出口和收入之间的关系

在表3列(1)和列(2)中值得关注的一点是国家观测值中包括岛国和北非国家可能会导致估计偏差。列(3)中舍去了岛国和北非国家,包括摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、塞舌尔、毛里求斯、科摩罗、圣多美普林西比和佛得角群岛。舍去这些国家结果没有太大变化。奴隶出口的估计系数保持负向显著,估计系数实际上略有增大。

在表3列(4)中增加了反映岛国或北非国家与非洲其他国家区别的控制变量。北非国家和非洲其他国家之间的两个核心区别一是北非国家伊斯兰教主导,二是北非围家法律体系基于法国民权法。为了甄别这些差别,还增加了伊斯兰教徒在总人口中的比例和是否具有法国法律渊源,北非围家固定效应和岛屿国家固定效应。正如表3所示,这些变量并不影响奴隶出口的系数,其仍然保持统计显著的负向关系。

国家间差别的最后一个变量是自然禀赋。列(5)是1970-2000年黄金、石油、宝石的年人均产量的自然对数。列(6)包括了所有的控制变量但是将岛国和北非国家排除在样本之外。结果依然表现得很稳健。

关于奴隶出口和收入之间的估计系数不仅在统计上显著,而且符合经济学意义。通过计算标准化的beta系数,可以发现单位土地面积奴隶出口数量的自然对数变量一个标准差的增加伴随着收入对数值的0.36~0.62个标准差的减少。如果仅仅从举例的角度看,可以将最小二乘法的估计看作因果关系。假设如此,则根据列(5)的估计,一个国家原来的平均收入是1 240美元,奴隶出口变量一个标准差的减少将使得收入增加到1 864美元,即收入增加50%。

五、 计量问题:因果性和测量误差