国际减贫理论与前沿问题2014-第二部分4

援助与贫困:援助为何未能(显著)减贫

Andrew Shepherd,Sylvia Bishop

一、引言:应如何看待援助和贫困?

过去20年中,大多数援助都将减贫作为主要目标。各援助国签署千年发展目标的热情虽然不同,但其毕竟为减贫奠定了全球合法性基础,使援助国在提供发展援助时无法完全背离减贫目标。从历史来看,援助的优先序一直在变化,减贫目标虽然从未被抛弃,但也正被其他目标所冲淡——包括经济增长、推动民主和应对气候变化等。反恐战争也曾一度取代减贫目标成为援助的重点,当时援助资金主要流向脆弱国家,而这些国家却不是贫困人口数量最多的国家。

经济增长目标能够得到部分援助资金,是因为离开了经济增长,在长期内实现减贫和政治稳定几乎是纸上谈兵。缓减不平等能够有助于实现减贫,但用于再分配的资源归根结底要来自于经济增长。因此,推动经济增长与消除贫困从某种意义上讲是相辅相成的,很多政策和制度手段也是双管齐下。但从另一方面来看,关注经济增长意味着关注平均指标,从而忽视收入分配、开辟就业岗位和部门投资机制等能够实现减贫的因素。事实上,并非所有的经济增长都能实现减贫。当然,由于经济发展和人类进步是相互促进的,关注经济增长也就是在一定程度上强调千年发展目标所推动的人类发展。

民主本身的重要性毋庸置疑,但推动民主也可能会削弱减贫。有利于穷人的发展需要有效的、合法的政府,而民主政治的竞争性可能不利于一个拥有政治远见的领导核心的形成(Steer,2011)。最好的减贫政策不一定出自最民主的国家(CPRC,2008),虽然民主制度理论上能够更有效地避免致贫政权的诞生。当然竞选也能使各政党有机会提出解决贫困问题的诸多主张,他们围绕社会保障议程展开的竞争就是例证。随着民主观念深入人心,各政党提出不同减贫政见的可能更加凸显。然而,历史上有利于穷人的政权建立总是基于政治运动而非竞选。未来是否仍然如此,还言之过早。

对气候变化缓减和适应的强调与减贫目标也并不排斥,贫困人口是气候变化最大的受害者。然而,气候与贫困几乎从未有任何对话,只在应对气候变化方面有了很小的交集。最新的IPCC报告重点强调了气候变化与减贫之间的联系和交叉。然而,气候领域尚没有哪个事件聚焦于地球上最贫困人口受到的影响或在应对气候变化中的参与。与经济增长和推动民主相比,对应对气候变化的关注可能对减贫目标更具破坏性——到2020年,国际社会对缓减和适应气候变化的资金投入将超过官方发展援助(ODA)的规模。(从目前的投入规模和长期经济低迷对OECD国家的影响来看,是否确切会发生仍然存疑)。

大多数援助方致力于人类发展、经济增长、民主和应对气候变化等目标,希望在这一过程中减贫能够自然发生,成为援助的副产品。其中,人类发展能够促进减贫,多维贫困话语也已经兴起。人类发展和经济增长是援助唯一卓有成效的领域:很多国家在人类发展千年发展目标方面的积极进展都得益于过去20年间社会领域获得的巨额援助;回归分析也表明援助与经济增长之间存在着显著的因果关系。这些成就毋庸置疑。援助机构的工作人员很少偏爱更强调关注贫困的援助路径。而本文将强调关注贫困人口本身和他们的生活、他们的流动和他们的生命历程,认为这一路径将推动以消除贫困为目标的发展政策,因此应该得到更多的应用,而非日渐淡出我们的视线。

本文特别强调关注最贫困的人口,即那些代际贫困的人口,终生贫困的人口,以及生活在远离贫困线以下的人口。各种政策、项目和制度哪怕只是部分地关注贫困人口,都将有助于构建一个美好的社会,使发展成果能够在整个星球上得以分享。关注社会经济的流动性也会有所裨益——了解如何脱离和预防贫困。

二、谁最贫困,他们在哪里?

最贫困人口是指那些生活水平远低于贫困线(此处采取每人每天1.25美元的国际贫困线,但各国的国家贫困线通常与国际贫困线有巨大差异,有些远低于这一标准,有些则远高于这一标准)的人口,那些常年甚至终生贫困的人口,以及那些遭受多维剥夺的人口。每人每天消费1.25美元的贫困线一直饱受争议,Deaton和Dupriez(2011)最近的抨击尤为严厉,他们认为每人每天0.99美元的贫困线在大多数贫困人口所生活的50个国家中更具代表性。

长期贫困研究中心(CPRC)关注长期贫困,国际粮食政策研究所(IFPRI)关注极端贫困(Ahmed等,2007),牛津贫困和人类发展行动近来则关注多维贫困。通过他们的研究能够在总体上描绘地球上最贫困人口的分布。极端贫困人口数量最少,然后是长期贫困人口(其中包含了大多数的极端贫困人口),最后是多维贫困人口,其规模预计大于生活在每人每天消费1.25美元贫困线之下的贫困人口,这是由于多维贫困人口覆盖了所有的贫困测量方式(即包含了一个家庭在所有维度上的剥夺)。选择的贫困线越高,包含的贫困人口就越少。无论选择哪种贫困线,大多数贫困人口和脆弱人口都生活在南亚和撒哈拉沙漠以南地区。

专题1 贫困线——一个全球治理问题

|

贫困线会在很大程度上影响讨论结果,因此在这里需要进行解释。目前还没有合适的、通用的评估全球贫困的方式。世界银行一直在完善其测量方式;UNDP的《人类发展报告》也在制定其测量指标。当然有人认为测量方式本身并不重要,重要的是通过某种既定方式所显示的趋势;而国别数据也比国际数据更加重要。但测量方式莫衷一是对决策者和门外汉来说则有些令人困惑。在国家层面也有同样的问题:各国的贫困线通常与最低营养标准有关,于是同时存在着食物贫困线和基本需求贫困线,后者通常只是结合了食品和一些其他消费而已。即便如此,贫困线之争依然十分激烈,印度最近的讨论就尚无定论(Mehta等,2011) 从这场纷争中能够看出:围绕这些全球数据的全球治理缺失,从而无法决定采用哪种方式能进行国别比较、预测发展趋势并做出援助承诺。那么需要做些什么呢?正统的方法是设立专家委员会,建议国际组织使用相同的一揽子测量方式和贫困线,以基于可获得的数据进行比较。随着数据的变化,可以加入新的测量方式。这就意味着单个的组织不能随心所欲地开发或调整测量方式。 |

(一)极端贫困

在全球范围内,关于极端贫困的研究报告大多基于21世纪初的数据,这些数据一直没有更新(这也能够作为对全世界最贫困人口关注度的指标)。尽管国际社会致力于减少生活在每人每天1美元贫困线之下的贫困人口,各国也都对生活在各自贫困线之下的贫困人口给予了关注,但仍有很多人生活在这些贫困线之下,他们的贫困常年持续,甚至终生延续乃至代际传承。这些人就是本文所谓的最贫困人口。国际粮食政策研究所估计,2004年全球最贫困人口达到4.85亿人,其中1.62亿人生活在每人每天0.50美元之下(IFPRI,2008)。长期贫困研究中心则估测,2005年的长期贫困人口介于3.20亿人到4.43亿人之间(CPRC,2008)。按每人每天1.25美元贫困线计算,这一数字则为3.36亿人到4.72亿人。

极端贫困常常伴随着饥饿。尽管饥饿临界线通常是每天热量摄入在2200卡路里左右,但有相当数量的人口每天摄入量不足1600卡路里——即极度饥饿人口。他们中的很多人即便按照撒哈拉沙漠以南非洲国家的标准也属于饥饿人口。最贫困人口往往遭到社会排斥,生活在偏远地区,缺乏资产和教育,也没有土地(如在亚洲)。

极端贫困人口大多也是长期贫困人口;但长期贫困人口并不都是极端贫困人口。因此,极端贫困能够很好地预测长期贫困(McKay和Perge,2011)。但是,由于长期贫困人口并不总是极端贫困人口,极端贫困人口就不能等同于长期贫困人口——极端贫困人口包含很多并非全部长期贫困人口(McKay和Perge,2011)。

也就是说,如果我们拥有足够完善的历时数据来准确测量长期贫困人口数量,就会发现其规模要大得多。向世界银行一群非常熟悉发展中国家贫困状况的对象展示《2008年长期贫困报告》时,他们认为根据长期贫困研究中心(CPRC)的因果分析,贫困人口的规模应该要大得多。这里的假设是:极端贫困人口<长期贫困人口<每人每天1美元的贫困人口<多维贫困人口。

(二)长期贫困

在全世界14亿绝对贫困人口中,约有5亿人属于长期贫困人口,他们的贫困持续多年,有的延续终生乃至下一代。只有通过大规模经济社会变革、政策行动和特定干预措施,才能彻底消除贫困。解决长期贫困是个严峻挑战,需要有利于穷人的经济增长,构建“美好社会”,并保护贫困人口免受各种风险的冲击。政策制定者们需要了解如何惠及5亿左右的贫困人口。如果他们不能从发展中受益,贫困就无法被根除(Shepherd和Scott,2011)。

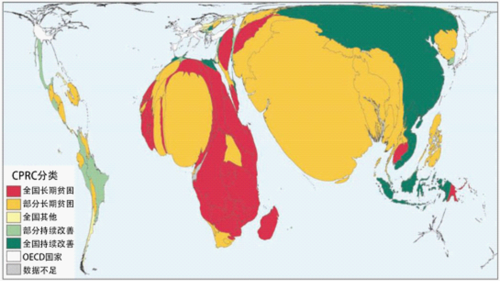

两份国际长期贫困报告已经识别了长期贫困人口(CPRC,2004;2008)。简而言之,他们往往在多重维度上遭受剥夺,可能会遭遇可以预防的过早死亡(过早死亡的人口甚至没有被计算在内)。他们大多数都积极参与经济活动,但由于在家庭、社区和国家中的弱势地位而陷入贫困。《2008/09年长期贫困报告》中描述了五个贫困“陷阱”:不安全因素、有限的公民身份、区位劣势、社会歧视和就业岗位不佳。这五个陷阱相互作用,使贫困人口难以摆脱贫困状态。国家内部的地区不平等导致了长期贫困人口的集聚。一些国家也成为长期贫困国家(图1)。

图1 国家层面的历时贫困

来源:经长期贫困研究中心(CPRC)许可的复制图。

(三)多维贫困

千年发展目标促使多维贫困得到全球关注,而联合国开发计划署(UNDP)《人类发展报告》和世界各国政府广泛使用的人类发展指数也测量经济增长和收入贫困之外其他领域的进展,但直到最近才通过对发展中国家足够多的家庭进行调查获得了足够的数据,得以建立以调查为基础的多维贫困指标。新的多维贫困指数(MPI)基于最可靠的数据,根据10项指标计算了104个国家的指数。这10项指标中有8项可以追溯到千年发展目标。一个家庭在这些加权指标中遭受剥夺的比例达到30%,就被称为多维贫困人口。这一界线依然十分武断(与所有的贫困测量手段一样,每个指标的临界值也都有随意性),但即便将之设置为20%或40%,各国的相对排名也不会发生多大变化。

多维贫困指数(MPI)的分析表明,多维贫困家庭大多生活在非洲,也就是极端贫困人口最密集的地区。而多维贫困人口规模最大的地区是南亚,也就是全球贫困人口数量最多的地区。同时,各个维度上的贫困可以有多种组合形式。这一发现能够引导投资和公共支出,因此至关重要。多维贫困指数和收入/消费贫困之间有着高度重叠,在最贫穷的国家尤其如此——那里有许多非收入贫困人口,他们在其他维度上的贫困反映了国家提供基本服务能力的缺失,而这些基本服务将会消除多个维度上的贫困。

(四)构建动态图景

多维贫困已经得到了广泛关注,反映在千年发展目标和大多数国家以人类发展为核心的扶贫战略中,而极端贫困和长期贫困在大多数地区受到的关注则相对较少。此外,大多数贫困分析都仅仅呈现了一幅静态的画面:关注贫困发生率、贫困规模、贫困维度及其相关因素等。如果能构建一幅动态图景,将会极大地丰富贫困分析和随后的扶贫政策,促进对贫困的性质、陷入贫困的过程、脱贫的因素以及长期贫困的原因等等的理解。这些现实往往被单调乏味的、占据“贫困研究”主导地位的静态统计数据所掩盖。政策、项目和评估应该关注贫困是否得到了有效预防;摆脱贫困的努力正在被支持还是被阻碍;导致长期贫困的排斥、歧视、分化和不平等现象是否正在得到有效解决。在构建后2015时代的发展框架时,这些问题也应该被考虑在内。

因此,我们需要更完善的数据和更深入的分析。各国应当投资于面板数据并展开定性研究,以构建跨越社会变迁的多个维度和领域的社会经济流动的丰富图景。援助国正在汇聚援助资金用于支持受援国的国家预算和部门计划,而用于调查研究和信息收集的援助资金也应进一步汇聚,以支持家庭面板数据的历时变化,并通过定性研究解释社会变迁发生或缺位的原因。这将是未来10年中的一项重大工程。对贫困的动态理解将有利于政府更好地回应数亿人口的贫困问题。

三、以贫困为核心的援助?

一直以来,援助对贫困水平、贫困趋势和福祉变化的反应是否敏锐?这一问题一度仅针对各个国家,而非个人或家庭。有大量研究表明,不同的援助国和国际机构的财政援助流向了截然不同类型的国家。在2001年,一些援助方(荷兰、英国和世界银行)向最贫穷的国家提供援助,而另一些(美国、日本和欧盟)则向相对较为富裕的小国提供援助,还有一些(法国、德国和联合国系统)的援助对象则介于二者之间(Baulch,2003)。在援助规模缩小的情况下,援助资金更多地流向相对富裕的、具有重要战略意义的国家,或冲突之后的中等收入国家和前殖民地国家。21世纪初,欧洲面向中等收入国家的援助并不以贫困为关注点(Anderson,Grimm和Montes,2004)。目前,这些中等收入国家中已有一些停止或几乎停止接受援助。例如,自20世纪90年代以来,中国获得的人均援助额一直在持续减少,多个援助国都在讨论逐步取消对华援助,不过目前英国是唯一拥有明确退出策略的主要援助国。但是,有研究表明目前世界贫困人口中相当大一部分生活在中等收入国家(参见第6节)(Sumner,2010年),且随着国家类别的重新划分,一些低收入的大国变成跻身中低收入国家之列,这一观点可能会遭到挑战。那么,流向这些国家的援助将在多大程度上直接或间接关注贫困家庭呢?

由于近来没有针对援助及援助方贫困关注度的详细的、可比的统计分析,目前无法判断过去十年间,上述模式是否发生了变化。鉴于“脆弱国家”问题在最近十年中获得了很多关注(参见第4节),它们得到的援助额度应该有所增长。但最近的经济合作与发展组织(OECD)评估报告却得出结论称,“尽管脆弱国家得到的官方发展援助规模有所增长,但援助流向正日益集中,一半的脆弱国家将面临援助持续下滑的境地。经合组织称,有三类国家需要给予特别关注,即受援规模持续减少的脆弱国家,受援规模持续波动的国家,以及援助方数量极为有限的国家。其他合作方状况如何呢?虽然脆弱国家从全球基金和私人基金会的获益规模不大,但阿拉伯国家、东欧和发展中国家正日益成为合作的来源”(OECD/DAC,2010)。

最近对援助依赖的研究认为,全世界贫困人口的三分之二生活在援助占国民总收入(GNI)比重不足1%的国家中,是援助受益者中援助依赖程度最低的人群。(在一些国家,援助占国民总收入的比重超过10%(Glennie,2011))。其原因部分在于印度和中国也被包括在内,印度的贫困人口(每人每天1.25美元贫困线)接近5亿,中国的贫困人口约为2亿。

然而,这种计算不能说明援助是否流向贫困人口而非贫困国家。这种计算方式的假设是:流向一个十分贫困的国家的援助,必将惠及该国的贫困人口。但现实或许并非如此。如果援助使社会精英受益或免于税收,导致无法建立更加稳固的社会契约,则会适得其反。

如果流向脆弱国家的援助从人道主义转向发展实践,其影响也很难预测。人道主义援助并非总是瞄准贫困人口(专题2)。关于达尔富尔地区粮食援助的一项最新研究表明,食品援助未能标准粮食不安全的家庭:“在达尔富尔地区,获得粮食援助的资格在于其所属群体的地位(国内移民,原住民,农村居民),而非家庭需求(粮食不安全)(Young和Maxwell,2009)”。

专题2 人道主义援助的瞄准

|

受益者咨询能够反映国际援助的瞄准问题。在“倾听”项目的案例研究中,一个老生常谈的话题是受益人选择过程中的不公平感受。在印度尼西亚的亚齐省(Aceh),人们认为将援助分解成更小的份额以进行更平均的分配会更好。在巴基斯坦,对援助的不满也主要集中在援助分配过程的不平等。外部(援助)和内部(社区)之间对弱势群体的定义和谁应该获得援助的看法存在分歧,使针对性的粮食援助变成了普惠式的风向。例如,索马里的粮食援助就进行了重新分配,实现了普遍共享,虽然抑制了排斥,但也没人能获得足够多的粮食援助。 来源:根据Harvey等,2010。 |

近二十年来,由于受到1990年的第一个国际发展目标和之后的千年发展目标的影响,社会领域(医疗和教育)获得的援助规模实现了显著增长,甚至有些过犹不及。研究者、援助机构及援助官员们认为,最近五年来,援助分配变得不平衡,流向“生产性”行业或经济部门的援助规模正在萎缩。“以援助促贸易”的口号试图调整援助以恢复平衡,见下方的讨论。促进小额信贷的援助也持续增加,同样见下方的讨论。

得益于千年发展目标,多维贫困应该得到了广泛关注。事实的确如此。2010年的《人类发展报告》称,尽管富裕国家和贫困国家之间的国内生产总值(GDP)差距有所扩大,但人类发展水平的差距却在日渐缩小,从1990年到2010年间缩小了20%。例如,仅有少数国家的人均预期寿命有所下降。此外,即便在一些收入减少的国家,包括变得更为脆弱的国家,人类发展水平仍有所改善。有些领域的改善甚至比现实更为乐观:仍然有入学但未完成小学学业的儿童,还有在校几年但无法阅读的学生等(UNDP,2010)。有人认为贫困人口获得的社会服务水平(和质量)根本不足以帮助他们摆脱贫困:在很多情况下,儿童需要完成小学以上的学业,才能获得某种工作或进入某些行业,才会有能力最终让全家摆脱贫困。

尽管如此,这些进步依旧非常有价值——不仅是这些指标本身,还包括长期的积极的经济效益。这些都应归功于援助。在很多发展中国家,变化是天翻地覆的(Kenny,2011)。倘若援助仍有偏见,这些偏见也是出自善意。

援助偏好社会部门的最新表达方式是对社会保障的强调。自从墨西哥和其他有条件的现金转移支付项目受到国际社会关注并在20世纪90年代末广受推崇以来,社会转移支付已经“星星之火”迅速燎原,在2010年惠及10亿人。社会转移支付大多兴盛于接受援助规模最少的国家,这也是援助方对是否应该鼓励最贫穷国家建立社会保障政策和项目存疑的直接表现。近来援助方已经直接资助了很多低收入国家的试点计划,并鼓励各国政府构建社会保障政策,并认可通过政府预算或部门支持来给予部分资助。

社会保障计划中新增的近10亿人口大多来自中等收入国家,而近十年的发展挑战在于扩大其在中低收入国家和低收入国家的覆盖范围。我们已经通过实践总结了一些有益的经验,例如短期产出和长期影响的重要性,其中包括对人类发展和经济产出的贡献(Barrientos和Nino-Zarazua,2010);我们也摸索出了可负担的成本,尼泊尔、印度(20世纪80年代以来)和莱索托等低收入国家的发展政策就是例证。当然那些捉襟见肘的国家在筹措资金时会面临社会保障和其他社会支出的两难选择,从而导致财政分流。援助能够用于一个国家社会保障项目的启动资金,但鉴于社会转移支付是社会契约的核心,通过税收来支付社会保障势在必行。当然,援助规模应当逐渐缩小以防止财政分流,在一定时期内逐步实现税收资助。但是各国的决策者们往往对援助的持续性抱有疑虑,担忧这种高调承诺会耗尽国库。

援助在社会领域的偏好已经招来一些批评。显然,在医疗和教育领域的改善即便能够为减贫奠定基础,也无法靠一己之力减少收入贫困。储蓄、投资和就业增加才是减少收入贫困和提高生活水平的必要条件。这种偏好源于主导国际发展政策的反对国家干预经济的意识形态,容忍或鼓励国家在社会领域发挥作用。近来,华盛顿共识在一定程度上有所削弱,大量有影响力的书籍和文章倡导国家在经济领域发挥更广泛的作用,其中的代表人物包括Ha-Joon Chang和Joseph Stiglitz等。至今,国际社会对于国家的经济角色尚未达成新的共识。因此决策者们拥有诸多选择。在这一新的时期,各种围绕国家政府和国际机构如何推动有利于穷人的(或均衡的、共享的、平等的……或有利于最贫困人口的)经济增长的辩论已经展开。然而,OECD/DAC已经在努力构建实现有利于穷人的增长的操作指南,包括在不同部门或针对不同议题采取行动等等;而UNDP的包容性增长国际政策中心(IPC-IG)也致力于在缓减不平等和贫困的增长和单纯消灭极端贫困的经济增长之间进行权衡,并解释不同政策选择的差异。

迄今为止,国际机构还无法将这些理念完全操作化(应用在其国别策略中),也很少有发展中国家认真思考减贫所需的增长策略与增长模式。有一些国家的增长模式实现了快速的减贫,如印度尼西亚(Timmer,2004)、中国和越南等显著的成功案例,另一些通过较长时间也最终实现减贫的国家包括韩国、泰国和马来西亚等。这些国家在发展农业的同时大力发展制造业并推动税收,从而实现了过去几十年间贫困人口的大幅减少。非洲国家和其他发展中国家也越来越多地从这些国家寻找经验。然而,援助方并未鼓励,有时甚至强烈反对这些东南亚和东亚国家最终实现减贫的社会政策。这些国家往往通过税收、信贷和投资等政策手段“鼓励一部分人先富起来”,而援助官员们通常对此怀疑,更倾向于借助市场力量。实现稳定减贫的国家通常所保留(或实施)的资本控制也遭到众多援助方的反对。此外,这些国家普遍自上而下地推动教育,并未特别强调初等教育。

自2000年以来,使援助回归经济领域的一个举措是“以援助换贸易”,即通过支持基础设施(道路、电力和供水)和制度建设(监管和司法)来促进贸易。在对接国际标准、解决价值链中的市场失灵、培养人力资源以推动公共部门和私人部门的贸易等领域,援助资金规模约为每年400亿美元,远高于2005年的水平(OECD/WTO,2011)。起初,流向最不发达国家的“以援助换贸易”规模很小,至今则已占到近三分之一。然而,尽管“以援助换贸易”的文本将减贫作为其目标之一,但却很少去衡量其成效。“以援助换贸易”的受益者(发展中国家政府)将其视为短期贸易增长的促进因素,只有援助方才会期待同时促进增长和减贫(同上)。在发放给各国政府和捐助机构的“以贸易换援助”调查问卷中,很少有被访者认为这一举措能够实现减贫或推动性别平等。有趣的是,也很少有被访者认为以贸易换援助会促进出口的多元化,而这正是许多国家实现减贫的重要手段。被访者对于促进贸易方面的影响更多地持积极态度,但大多数都将之视为生产产出(更多的资源、更高的能力)而非发展成果(同上)。

尽管贸易对减贫的贡献看似乏善可陈,但最贫困国家的贫困人口正在从生机勃勃的出口行业中显著受益。加纳的减贫成就得益于其可可种植带上的经济发展,而加纳抓住有利时机涉足世界可可经济的能力也贡献于该国目前令人瞩目的稳定增长和减贫潜力。加纳经济的其他支柱产业(木材和黄金)除了增加财政收入之外,并未对减贫发挥多大作用。棉花作物一直都在促进经济增长,并惠及(至少在全球棉花价格高涨之际)贫困人口,在非洲就是如此(Moseley和Gray,2008)。咖啡种植也一样(如20世纪90年代的乌干达)。历史上,茶和咖啡在肯尼亚扮演了同样的角色。因此,“以援助换贸易”应该能够显著地促进有利于穷人的经济增长。但问题在于依靠农产品商品获得的成功往往比较短暂,只有经济的多元化才能维持有利于穷人的经济增长——亚洲国家就是成功例证。OECD/WTO报告认为,“以援助换贸易”的援助方式对经济多元化的贡献在很大程度上被忽视。

对私人部门的援助规模还不大,但也有增长的势头。美国国际开发署(USAID)对私人部门的长期援助已经在价值链发展和扶持私人公司等方面已积累了丰富的经验,却一直没能加以总结。然而,对私营部门的援助长期忽视贫困与分配等问题,美国国际开发署的努力有望改善这种局面(见第7节)。一项名为“使市场为贫困人口服务”的运动也尚未取得确切成果。针对贫困和价值链的行动研究表明,贫困的农村居民能够“通过在价值链中的攀升来大幅提高农业活动的回报率……同时对环境也不产生负面影响……通过在价值链中的攀升实现妇女赋权也不无可能,只是需要与传统路径不同的,细致而复杂精致的方式”(Mitchell和Coles,2011)。

从援助的角度而言,社会保障连接起了社会部门和经济部门。社会保障中的“社会转移支付”由“社会”部门负责实施,但其同样影响经济部门。社会保障能够减轻贫困深度——将最贫困人口的生活水平提升至贫困线,使他们有能力抓住机会进行储蓄和投资等原本难以实现的梦想(Barrientos和Scott,2008)。从这个意义上讲,社会保障有助于一个国家推动有利于穷人的增长战略,提高贫困人口的能力,使他们参与经济增长,并从获益。同时,社会保障能使儿童得到更长的学习期限并更快地学习知识,使妇女儿童更多地使用妇幼卫生服务,并改善幼儿的营养状况。在长期影响方面,教育和劳动力市场的长期效果才刚刚显现,从最早的社会保障计划中受益的儿童正开始步入劳动力市场(Barrientos和Nino-Zarazua,2010)。然而,如上文所述,社会保障主要集中在中等收入国家。因此,我们所面临的政治挑战是:如何将中等收入国家在推广社会保障方面的经验应用到贫困国家。

因此,如何解读这份特殊的资产负债表呢?首先,我们不清楚整体的援助或特定的援助方近年来在推动有利于穷人的增长方面的态度变化如何,但这项工作显然尚未完成。本文批评援助行业对这一问题缺乏兴趣,有利于穷人的增长本应是援助的题中之义。其次,近二十年来社会部门的焦点对于贫困人口来说十分有利,但缺乏深度:社会部门关注初等教育和医疗服务的范围和质量,但有证据表明脱贫日益需要更高阶段的教育和可及的医疗转诊服务来阻止贫困的代际传递。毋庸置疑,社会保障正在帮助贫困儿童获取他们所需的全部公共服务。第三,虽然援助方已普遍认识到有必要且有价值对经济部门进行援助,但如何使经济增长能够更快的地促进减贫则尚无清晰的方向。这也表明经济发展在21世纪仍然极具争议,而主要援助国和国际金融机构(IFI)的主导部门(例如负责援助的国家部委)以及发展中国家的财政部门和规划部门中弥漫的反对国家干预的意识形态依然盛行。“以援助换贸易”堪称摸着石头过河,但却更像多种路径的折衷,对旨在减贫的经济增长模式并未给予明确支持;最后,众多援助方已经谨慎地涉足社会保障领域,试图通过社会和经济两个部门的投资和惠及最贫困人口,但尚未真正形成合力。2015年之后的发展框架应对此加以引导以降低脆弱性。要想缓减经济贫困,就需要发展中国家采取更多以实证为基础的路径,而非任由意识形态主导。最贫困的国家尤其如此,见第5节。

因此,看待这一问题不能用“乐观还是悲观”含糊其辞地一带而过。推动援助最大程度地关注贫困问题依然任重而道远。

四、最贫困人口如何主导援助战略?

为了撰写本文,我们针对国际机构的战略、报告和评估文件等进行了回顾,试图说明2005年以来援助话语和策略的变化。所涉及的双边或多边援助机构包括澳大利亚国际发展署(AusAID)、加拿大国际发展署(CIDA)、英国国际发展署(DFID)、欧盟(EU)、芬兰(外交部)、德国经济合作与发展部(BMZ)、日本国际协力机构(JICA)、瑞士发展援助机构/经济事务秘书处(SDC/SECO)、联合国儿童基金会(UNICEF)、美国国际开发署(USAID)、美国(USA)和世界银行,不包括重要的区域开发银行以及为数众多的联合国机构。报告中也包括发展援助委员会(DAC)。其中,发展援助委员会、欧盟、德国经济合作与发展部(BMZ)、美国国际开发署(USAID)和美国都已有2005年概况报告,这次又增加了2010年概况报告。而针对其他机构的评估则只能基于最近的文件。调查涉及的战略文件包括国别文件和地区性文件、评估报告和年度报告等。在进行检索时,我们采用了长期贫困研究中心(IPRC)的概念词典中一些关键词,以反映贫困分析与贫困政策领域的最新思想成果:更贫困、最贫困、极端贫困人口与极端贫困、粮食贫困、长期贫困、贫困维度(多维贫困)、弱势、(被)边缘化、少数民族、(被)歧视、(被)排斥等。分析同时关注评估与意愿,以评估结果来反映一个机构所寻求的结果和影响。评估问题的变化通常比战略本身的变化更为明显。

但调查结果却不尽相同,援助方有的对贫困相关的问题视若无睹,有的却保持着高度敏感。总体而言,对贫困的分解做得很少;对贫困程度(深度)的关注比对贫困持续时间的关注要多;对社会排斥的认识和应对做得更好。一些机构对这些理念已经驾轻就熟,而另一些则单纯关注弱势群体——对弱势群体的关注也并不系统,通常只是瞄准贫困地区或贫困区域而已。各个援助方都高度重视性别问题,支持妇女赋权,并致力于构建和谐的性别关系以推动发展。

从政策行动的角度来看,对社会保障(尤其现金转移支付)的兴趣和承诺已经十分普遍,并带来了更多的援助资源;一些机构在其资源配置和理念中对脆弱国家更为关注;另一些则更侧重于粮食安全与就业(与5年前相比)。

(一)贫困的分解

虽然政策持鼓励态度,对贫困人口的分解一直相对缺乏——即便发展中国家减贫战略文件也未能对贫困人口进行分解(Grant和Scott,2010)。贫困深度受到的关注较多,要归功于千年发展目标对极端贫困的强调。脆弱性一词的应用也十分普遍,2005年以来被澳大利亚国际发展署(AusAID)、OECD发展援助委员会(DAC)、英国国际发展署(DFID)、欧盟(EU)、芬兰、日本国际协力机构(JICA)、联合国儿童基金会(UNICEF)和美国等援助方广泛使用。“社会排斥群体”一词有助于识别长期贫困人口,该词多见于发展援助委员会、英国国际发展署(DFID)、芬兰、联合国儿童基金会(UNICEF)和美国等。英国国际发展署(DFID)的评估中还包含这样一个问题:“英国国际发展署的援助项目取得了哪些高水平成果,这些成果在不同目标群体和社会排斥群体之间有何不同?”;其评估标准则包括:“覆盖范围:一个项目包含或排斥了哪些群体,这些群体又受到了哪些不同的影响。相关概念包括平等(性别平等和残疾人问题)、地域排斥与社会排斥等。一个项目在促进性别、艾滋病和环境/气候变化等议题主流化的过程中取得了多少成功?”

贫困持续时间尚未进入援助方的视野;该词唯一的一次使用是欧盟在其粮食安全文件中将其作为粮食不安全的一个重要维度加以考虑。“长期”一词很少被提及:欧盟、英国国际发展署(DFID)和联合国儿童基金会(UNICEF)都曾在文本中使用过一次,但并未在它们的年度报告中系统出现。美国在其《2007-2012年战略文件》中阐述极具前景的社会保障时略有提到。

(二)按群体分解

一些机构关注到了遭受长期贫困的某些社会群体。其中,最受关注的是妇女和性别关系。接受调查的援助机构都进行了性别区分,有些还将之确定为重要的战略领域或交叉主题。其他一些社会排斥群体包括:

● 芬兰、联合国儿童基金会和美国将按照民族或语言划分的少数群体确定为弱势群体。日本国际协力机构(JICA)在其最新报告中也开始关注这些群体。

● 澳大利亚国际发展署、芬兰、日本国际协力机构和(特别是)联合国儿童基金会将身体残疾确定为导致社会排斥的原因。对于澳大利亚国际发展署和联合国儿童基金会而言,这是2005年以来的进步之一。

● 澳大利亚国际发展署对地域排斥给予了特别关注。对于其他机构而言,尽管有报告偶尔提及以地域瞄准的援助政策,但并未进行系统阐述。

● 除芬兰和美国外,老年人问题被严重忽视。

(三)应对极端贫困和长期贫困的政策

长期贫困研究中心(CPRC)的一些出版物回顾了与极端贫困和长期贫困相关的政策,如《国际长期贫困报告》(CPRC,2008年)和该中心针对决策者的关键信息(Shepherd和Scott,2011),见下表。

表1 应对极端贫困和长期贫困的政策

|

政策 |

内容 |

|

教育与医疗 |

s 使“难以触及的人口”获得服务 s 提供初等教育和转诊服务 s 实现全民生殖健康服务承诺 |

|

社会保障 |

s 现金转移,包括养老金、育儿金、残疾补贴和其他补贴、以收入瞄准的转移支付和就业保障等 |

|

有利于穷人的经济增长 |

s 应税增长,以推动经济和社会服务的提供 s 开辟高质量的就业——提高就业弹性,紧缩劳动市场,改善劳动条件,提升消费者对劳工待遇的关注 s 通过相关政策与项目,在资产积累、保障和市场/价值链发展之间形成合力 s 瞄准年轻人和长期边缘地区 |

|

构建“和谐社会”的社会政策 |

s 反歧视,保障最贫困人口的权利,包括继承权、婚姻法及其实践等 s 体面工作 s 性别平等,特别是保障妇女的资产所有权和获取权 |

来源: Shepherd和Scott,2011

在援助机构有关长期贫困和严重贫困的文献中,现金转移支付或更广泛的社会保障最具前景,其拥趸包括发展援助委员会、英国国际发展署、欧盟、芬兰、德国和联合国儿童基金会。其中发展援助委员会、欧盟、美国和联合国儿童基金会都自2005年以来加大了对这一领域的援助。社会保障能够保护弱势群体免遭冲击的理念被发展援助委员会、芬兰、联合国儿童基金会、美国和澳大利亚国际发展署等援助机构的所认可。

性别因素已经普遍体现在与性别相关的支持性政策中。其中教育尤其受到关注(如欧盟、芬兰、美国国际开发署和世界银行)。在生殖健康方面则有所不同:英国国际发展署等对此给予更多关注,而加拿大国际发展署和发展援助委员会实际上已经停止了对生殖健康的援助。毫不意外的是,千年发展目标(MDG)将致力于改善这一状况。

对少数民族和残疾人的关注对教育的影响尤甚,以芬兰、瑞士发展援助机构/经济事务秘书处(SDC/SECO)和联合国儿童基金会为例。针对地域排斥最常见的解决办法是向偏远地区派遣医务或教育人员。

初等教育仍然主导着教育话语,但在澳大利亚国际发展署、德国、欧盟、联合国儿童基金会和美国国际开发署的文件,对更高层次的教育也给予了不同程度的关注。其中,5个援助机构(加拿大国际发展署、英国国际发展署、欧盟、芬兰和美国)对中学教育漠不关心,另外2个援助机构(澳大利亚国际发展署和发展援助委员会)对这个问题的关注度也有所降低。致力于改善现状的援助方包括德国、瑞士发展援助机构/经济事务秘书处(SDC/SECO)和联合国儿童基金会,而日本国际协力机构和世界银行则始终表现出对更高层次教育问题的重视。

大多数援助机构都十分重视水资源和卫生问题。

(四)分析

分析表明社会政策领域已经取得了一些参差不齐的进展,以初等以上的教育为例,一些援助方给予了更多的关注,另一些援助方则不然。只有在社会保障领域,各个援助方似乎表现出更大的兴趣,也做出了更高的承诺。

其他政策领域(如经济增长)的进展则缓慢得多。就业得到的关注越来越多,但并非仅瞄准最贫困人口;援助方(和经济学专业人士)在非正规就业面前束手无策,它们不愿采取任何有可能会削减正规就业岗位的劳动力市场措施。“有工作总比没工作好”的论调依然盛行,而有证据表明很多工作不过能勉强维生罢了。在工作数量和工作质量之间进行取舍将是未来有利于穷人的增长战略的主要议题。美国国际开发署一直在农业和基础设施领域进行投资,并推动市场发展和价值链提升(而不是随大流)(见第7节)。但在设计和评估这些工作时,并未特别关注对贫困的影响。

表2 低收入国家的总人口、贫困人口和冲突时期

|

|

2010年人口 |

2001-2010年间的 贫困率(1.25美元贫困线) |

贫困人口 数量 |

作者估算的 贫困比率 |

||

|

|

2000-10年期间没有爆发大规模长期暴力冲突的国家 |

|||||

|

孟加拉国 |

162220762 |

49.64 |

80526386 |

|

||

|

贝宁 |

8934985 |

47.33 |

4228928 |

|||

|

布基纳法索 |

15756927 |

56.54 |

8908967 |

|||

|

柬埔寨 |

14805358 |

28.27 |

4185475 |

|||

|

厄立特里亚 |

5073279 |

|

1521983 |

30% |

||

|

埃塞俄比亚 |

82824732 |

39.04 |

32334775 |

|

||

|

冈比亚 |

1705212 |

34.34 |

585570 |

|

||

|

加纳 |

23837261 |

29.99 |

7148795 |

|

||

|

几内亚 |

10068724 |

43.34 |

4363785 |

|

||

|

几内亚比绍 |

1610746 |

48.83 |

786527 |

|

||

|

海地 |

10032619 |

54.90 |

5507908 |

|

||

|

朝鲜 |

23906070 |

|

7171821 |

30% |

||

|

吉尔吉斯斯坦 |

5321355 |

1.90 |

101106 |

|

||

|

老挝 |

6320429 |

33.88 |

2141361 |

|

||

|

马达加斯加 |

19625030 |

67.83 |

13311658 |

|

||

|

马拉维 |

15263417 |

73.86 |

11273560 |

|

||

|

马里 |

13010209 |

51.43 |

6691150 |

|

||

|

毛里求斯 |

3290630 |

21.16 |

696297 |

|

||

|

莫桑比克 |

22894294 |

59.99 |

13734287 |

|

||

|

尼日尔 |

15290102 |

43.09 |

6588505 |

|

||

|

卢旺达 |

9997614 |

76.79 |

7677168 |

|

||

|

塔吉克斯坦 |

6952223 |

21.49 |

1494033 |

|

||

|

坦桑尼亚 |

43739051 |

67.87 |

29685694 |

|

||

|

多哥 |

6618613 |

38.68 |

2560080 |

|

||

|

赞比亚 |

12935368 |

64.29 |

8316148 |

|

||

|

总计 |

542035010 |

|

261410988 |

25个国家 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

2000-10年期间爆发大规模长期暴力冲突的国家 |

作者估算的 贫困发生率

|

|

||||||

|

阿富汗 |

29802724 |

|

0 |

15000000 |

50% |

|

|||

|

布隆迪 |

8303330 |

81.32 |

6752268 |

5490944 |

|

|

|||

|

中非 |

4422397 |

62.83 |

2778592 |

1745789 |

|

|

|||

|

乍得 |

11206152 |

61.94 |

6941091 |

4299311 |

|

|

|||

|

民主刚果 |

66020365 |

59.22 |

39097260 |

23153397 |

|

|

|||

|

肯尼亚 |

39802015 |

19.72 |

7848957 |

1547814 |

|

|

|||

|

利比里亚 |

3954979 |

83.65 |

3308340 |

2767426 |

|

|

|||

|

缅甸 |

50019775 |

|

0 |

20000000 |

40% |

|

|||

|

尼泊尔 |

29330505 |

55.12 |

16166974 |

8911236 |

|

|

|||

|

塞拉利昂 |

5696471 |

53.37 |

3040207 |

1622558 |

|

|

|||

|

索马里 |

9133124 |

|

0 |

6500000 |

70% |

|

|||

|

乌干达 |

32709865 |

28.67 |

9377918 |

2688649 |

|

|

|||

|

津巴布韦 |

12522784 |

|

0 |

7000000 |

60% |

|

|||

|

总计 |

302924486 |

|

95311607 |

100727127 |

13个国家 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

来源:作者根据世界发展指标(WDI)的计算

对贫困的分解很少获得援助方的系统关注,许多援助方只是在选择甚至随机“定义”弱势群体。一些选择看似随机(实则或许原则卓有成效的游说),如澳大利亚国际发展署对残疾人的援助;另一些则出于一贯的考量,例如芬兰2005年的平等路径,日本国际协力机构对人权的关注,以及发展援助委员会推动的有利于穷人的增长等。千年发展目标的影响也有利有弊,一方面将贫困深度置于贫困持续时间之上,另一方面又引导援助方推动性别平等、水资源和卫生,以及生殖健康等问题。同样地,在贫困持续时间(或贫困动态)上一直没有取得进展。澳大利亚十分关注社会排斥群体,但从未提及社会保障,防止社会排斥也就无从谈起。这些分解都极具启发性,但如果不能在此基础上进行全面分析,援助方就将无的放矢。

五、流向最不发达和脆弱国家的援助

世界最贫困人口大多生活在最不发达国家或脆弱国家。脆弱国家“彻底好转”的步伐一直迟缓,遭到冲突影响的社会也往往很难脱离其容易爆发冲突的惯性;同时,最不发达国家也很少能够“结束”其窘境。需要指出的是,脱掉“最不发达国家”的帽子比陷入“最不发达国家”的境地更加艰难。

2010年,全世界非小岛国的最不发达国家有40个。在2006年至2009年间,其中34个处于“低水平人类发展”范畴,如果索马里的数据能够获得的话,该国也将属于这一范畴;另外有3个国家在中等水平人类发展的国家中垫底。在这34个国家中,有14个在2000年至2010年间经历了严重的暴力冲突。当然还有20个国家没有发生重大冲突,这些国家大多是人口众多且贫困人口规模巨大的发展中国家。如果将没有遭受冲突袭击的最低收入国家纳入其中,名单就会更长:将有25个国家的2.5亿人(总人口5亿人)生活在每人每天1.25美元的贫困线以下(即使按照每人每天1美元的贫困线衡量,贫困人口规模也十分庞大)。

针对最不发达国家为何无法发展,而脆弱国家为何难以改善,导致全球不平等日益加剧,有一些可能的解释。

● 国际援助和军事援助的成效欠佳;

● 改革全球制度和治理以惠及最贫困国家的努力失败;

● 未能有效防止冲突;

● 各国构建强有力的政治经济环境的努力普遍受挫。

从国际层面来看,如此失败的原因在于未能对“最不发达国家”和“脆弱国家”等集合名词进行分解和区分。针对最不发达国家的努力集中在增加援助和出口贸易优惠方面,而针对脆弱国家的努力则更为杂乱和无序,主要关注构建国家能力,特别是如下三个领域:宏观经济管理、医疗和教育,即华盛顿共识所倡导的公共行动领域。

(一)改革全球制度以惠及最不发达国家的意愿不足

全球治理结构一直未能实现大刀阔斧的改革以惠及最不发达国家。世界贸易组织(WTO)的贸易规则、国际货币基金组织(IMF)和世界银行的运作、围绕应对气候变化的谈判等都很少关注最不发达国家的利益诉求,也并不指望最不发达国家有所投入。在这些全球治理进程中,对最不发达国家而言真正重要的议题包括:维持全球市场中的原材料(最不发达国家的主要产品)价格的公平和稳定;合理而可控的金融流动;污染和碳排放规则的制定中认可最不发达国家在该领域的积极贡献。但这些愿景看起来都不可能会实现。商品价格的波动加剧;亚洲的消费增长和出口制造业导致了商品价格的结构性升高。这一局面是否会长期持续尚不明朗,但已呈现出长期持续的态势。WTO协定几乎没有给最不发达国家带来什么利益,不过,其争端解决机制使它们有望从美国获得棉花赔偿。金融手段仍然主要依赖贷款,化解债务危机的方式只有“重债穷国”项目,由于不得不大举借债以支付高昂的燃油和食品进口,下一个债务危机又会接踵而至。此外,最不发达国家几乎完全忽略了清洁发展机制(CDM)。在应对气候变化的融资领域,前景也并不明朗。

最不发达国家只能依靠联合国最不发达国家会议上十多年的漫长磋商所取得的成果:2001年布鲁塞尔行动计划和2011年伊斯坦布尔行动计划。2011年伊斯坦布尔会议的与会者普遍认为布鲁塞尔行动计划已经完全失败。贸易优惠对最不发达国家的影响很小,甚至还是负面的。最不发达国家获得援助比例超过了20年前的水平,但仍未达到1990年所承诺的占发达国家国民总收入(GNI)0.15%的规模。此外,围绕最不发达国家的特征(在同等条件下,人口规模更小、收入更低的国家可能获得更多的援助)而非其地位的争论从未停止,也促进了援助规模的增加。当然也有评估报告认为最不发达国家不应期待援助,因援助往往会带来经济增长迟缓和贫困人口增加(Moyo,2009)。如果暂时搁置这些争议,那么目前的援助分配方式需要加以调整以解决一些国家所面临的结构性障碍:特别是制约最不发达国家的经济脆弱性和人力资本薄弱问题。有迹象表明援助增强了最不发达国家的弹性,使它们免遭全球经济和其他因素的冲击(虽然援助对增长或贫困的影响难以测量)。也有证据表明,援助在最不发达国家最富成效(Guillaumont,2011)。鉴于《2010年人类发展报告》中医疗和教育指标正在趋同,援助在这些领域的成绩也就不足为奇。

援助是否使最不发达国家在世界经济体系中的结构脆弱性有所降低?已有专门的多边基金和技术援助致力于这一领域。其成效尚难以评估(Guillaumont,2011);不过事实是:最不发达国家几乎都没有获得全球环境基金管理的“联合国气候变化框架公约”下的最不发达国家基金,这是伊斯坦布尔会议的失败。

(二)国际援助(包括军事援助)表现欠佳

遭受冲突的最不发达国家的3亿总人口中,多达1亿为贫困人口。对遭受冲突的国家给予的全球关注还在持续增长。冲突是个严峻的问题,不仅祸及身处冲突中的人口,也会波及邻国甚至全世界。由于这种溢出效益,没有遭受冲突的国家就可能会失去援助,被国际援助界所所忽视,而流向这些国家的援助本来(应该)会事半功倍。事实上,2009年流向脆弱国家的官方发展援助规模增加了38亿美元,增幅为11%,总额达405亿美元,占全球当年流向发展中国家的援助资金的三分之一,增幅占2008年和2009年同比增加额的36%。然而,其中51%集中在41个脆弱国家中的6个(占脆弱国家总人口的23%);在2008年到2009年间,有15个脆弱国家获得的绝对援助金额都有所减少。类似的趋势从双边援助机构(除发展援助委员会之外)也能看到。2009年,双边机构流向脆弱国家的11亿美元援助资金(占总援助规模的20%)中,60%集中在3个脆弱国家(OECD,2010a)。这6个国家中包括阿富汗和伊拉克,且除埃塞俄比亚之外都正在遭受冲突。

援助总量和人均援助额的高度集中由来已久。这一现象表明,在很多政局动荡的国家中有着大量极为贫困的人口,而国际社会却从未认真考虑他们的需求。这些被长久忽视的社会亟需在基础设施、经济服务、人类发展、社会保障、社会凝聚力提升和安全等领域加大投资力度。那6个获得援助的遭受冲突的国家的成功完全可能被复制。我们谈的并非仅仅是援助规模的边际增长,而是包括:双边国家兑现援助占其国内生产总值(GDP)0.7%的承诺,将90%的援助资金投向这些国家(可能包括印度),并加大多边投资。这些国家有能力吸收如此大规模的援助而不产生“荷兰病”吗?希望大规模开发矿产资源的国家也存在同样的问题,例如刚刚发现了石油的乌干达。在这两种情况中,政府因拥有大量的财政收入而感到无需向人民问责,都导致了危险的境地。无论是援助还是矿业收入,都应纳入预算经国会(议会)监督,才会成为良性循环的开端。

当国际部队进行军事干预并接管安全事务时,重建就成为国际义务(如阿富汗、波斯尼亚和伊拉克;利比亚也是如此,但程度较轻)。而在其他案例中,别国政府和国际机构也致力于推动和平,或许还会支持国家重建(如利比里亚、塞拉利昂和南苏丹)。当国家崩溃或失效时,重建是十分艰难的,每个领域都千疮百孔。援助方缺乏支持长期重建的政治动机,当然如果冲突发生在欧洲边缘,欧洲的政治意愿就会十分强烈。这对2010年的“阿拉伯之春”以来欧洲周边国家的重建而言是个好兆头。

对国际社会参与阿富汗事务的分析报告认为,这些错误并非特例,在其他地区也是如此,如刚果民主共和国(专题3)。鉴于国际干预的悠久历史,阿富汗案例的复杂程度简直难以置信。然而,也提供了宝贵的经验教训可供学习。

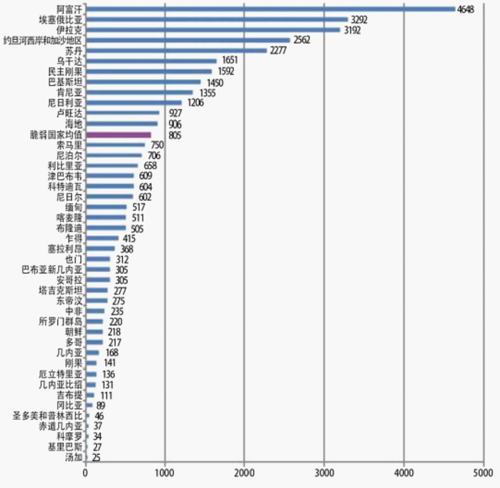

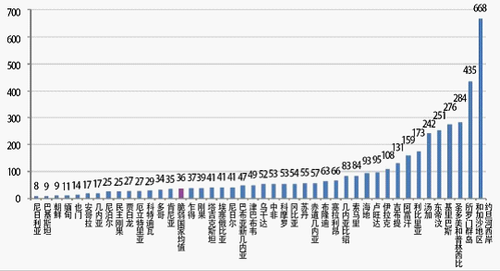

图1a 流向脆弱国家的官方发展援助依然高度集中(单位:百万美元)

图1b 2008年人均净官方发展援助(单位:美元)

来源:OECD,2010a

专题3 国际社会干预阿富汗的失误

|

内战通常会加速国家衰落,导致国家解体或失效。战争持续得越长,制度遭到的破坏就越严重(不仅仅是被削弱),其中教育系统的破坏造成影响尤为显著。阿富汗局势的恶化漫长而复杂。2001年以来,巴基斯坦的影响、阿富汗的国内政策和祸国殃民的黑手党等因素导致阿富汗的境况与日剧下。进行重建需要大量的资金来源。长期以来,阿富汗用于军队建设和发展行动的资源分配极度不均衡(军事支出达2300亿美元,而发展资金不足150亿美元)。因此国际援助也只能束手无策。该国缺乏推动重建的政策战略,军事援助也不足以满足该国需求。最初,重建阿富汗政权和维持人身安全的“轻足迹”努力受挫。由13个不同的国家所运作的25支军队在各省进行重建,重建工作不仅起步晚,而且表现差:缺乏连贯性——在援助管理中没有进行“试点”,导致援助没能流向农村社区与世隔绝等明显的优先事务;驻军频繁轮换;进行决策的军队从未受过发展培训。很多国家的驻军也没有获得充足的资金支持。这些驻军不但未能增强当地的治理,反而变成了永久性机构,没有将管理权还给有能力的阿富汗机构。 在农村地区的重建中,仅仅依靠传统援助资金建立了阿富汗农村复兴和发展部(MRRD)。在不到三年的任期内,一位拥有个人魅力和管理能力的部长将阿富汗农村复兴和发展部建成了一个现代而高效的管理机构,有效地覆盖了整个国家。然而该部门的活动仍然面临资金短缺问题,即便其迅速发动的大规模重建计划“国家团结计划”也是如此。该计划为17000多个当地社区提供小额资助……以推动建立管理这些小额资金的发展委员会,是地方民主制度的开端。这些机构本该更早设立。巩固地方制度能够赢得民心。由于缺少资源,甚至要牺牲技术援助才能支付体面薪水,社会服务的重建始终未能实现。 国际社会未能通过军事援助或政治制度以巩固地位。各执一词的援助方希望能有一个能干的管理者来结束这种混乱局面,能推动均衡的发展战略,如在投资于农业和农村基础设施时同样关注医疗和教育。然而援助实践并未遵守这一巴黎/阿克拉援助有效性原则。最终的解决方案是由联合国秘书长的代表负责协调,而世界银行的技术团队提供支持。 来源:Michailof,2011。 |

(三)冲突预防的失败

冲突是导致贫困和长期贫困的重要原因(Shepherd和Scott,2011),也是社会进步的障碍。由于冲突盛行(目前大规模暴力冲突涉及30-40个国家),预防冲突在全球、地区和国家层面都将成为优先事项。一个明确的关注点是,冲突之后将很容易再次爆发冲突。那么全世界该怎么做?阿富汗的局势获得了广泛关注,将失败原因归结为缺乏对国内安全重组的优先考虑,也没能实施焦点明确、次序分明的发展活动。对2005年至2010年间南苏丹通过援助来预防冲突的评估报告指出,需要对冲突本身及导致冲突的原因进行更加严谨的分析,如土地问题、种族间的纷争和心生不满的年轻人等,而不能武断地假设欠发展是冲突的唯一原因。正是因为如此,加上构建安全局面的努力一再失败,再加上非政府组织出于好意却不成章法的维和行动,导致了自2005年与苏丹北部达成全面和平协定以来,南苏丹的紧张局势一直没有明显缓解(Bennett等,2010)。南苏丹作为一个独立国家的稳性对发展的影响不言而喻:该国的石油收入能够在短期内促进经济增长并消除贫困,但各群体之间的脆弱关系和南苏丹内部(以及与苏丹北部之间)根深蒂固的冲突意味着石油收入可能会成为冲突的导火索。

总体而言,低收入国家通常比其他国家更易爆发冲突,那么国别计划或减贫战略是否足以应对这些威胁?这是不现实的。2005年进行的回顾发现,冲突后的减贫战略很少就冲突环境调整贫困诊断,在冲突预防领域也没有作为。在从根源上制止冲突方面,这些冲突之后的国家始终缺乏系统的规划(Fruchart,Wam和Webster,2009)。

预测冲突的方法之一是观察冲突“热点”和可能的溢出效应——即爆发冲突的显著指标。其他的观测点包括国民收入过低、高度依赖初级产品出口、政治动荡(国家结构调整或法律崩溃等)、公民权利和政治权利受限、军国主义、国防开支占国民收入比例过高、军队人数占总人口比例过大、非国有部门拥有武器、某一民族主导国家制度或经济,以及青年失业率居高不下等等(世界银行,2005)。此外还包括存在尚未解决的地方资源争端,以苏丹为例,苏丹西部在爆发内战之前曾在放牧、水资源和农田等方面存在长期的种族冲突。

有许多模型都声称能够准确地预测冲突,如政治动荡特别小组的工作等。近来,一种建模方法实现了对政治动荡原因的精确解释。尽管婴儿死亡率、歧视、周边关系等因素都会影响一个国家的政治局势,但最重要的仍然是政治制度。政治动荡特别小组的作者认为,政治制度的作用不言而喻,因为其他因素相比,快速改革对政治制度的影响更大。这些作者也认为,政治制度中的党派民主可能会引发党派之争,加剧动荡和冲突(Goldstone等,2010)。区域性组织已经开始采用这些模型进行监测和预警,不过各成员国政府却对它们的警告充耳不闻。当然,还没有证据表明这些监测和预警工作能够切实预防冲突。美国的决策者们抱怨预测工作没有任何指导作用。

(四)人口过剩与脆弱社会

对于全球规模巨大的人口的基本需求(包括安全需求)遭到忽视这一事实,马克思主义视角的解释是贫困国家的总人口相对全球资本主义的过剩,因此不需要提供任何社会保障或安全网。这一理念由来已久(Duffield,2007),其核心在于资本主义国家的人口通过福利制度得到保护,而贫穷国家的社区和家庭却不得不承担起社会保障的义务,当所有的保障都失灵时,国际人道主义援助才会伸出援手。然而,近十年来国际机构在中等收入国家以及低收入国家大力推广的社会保障制度,已经足以质疑这种论调。将社会保障纳入国家政策议程的挑战更多来自政治和意识形态,而非财政能力(CPRC,2008)。国际政策环境对社会保障的实施也至关重要。在当前的债务危机面前援助规模已经大幅削减,再加上援助国的政局动荡,贫困国家构建福利制度的前景也更加不容乐观。与此同时,私人部门等因获得了政治认可,也在竞争援助资金。

这一理论或许有助于解释为何世界援助仅关注初等小学教育,而初等教育显然不足以帮助贫困人群摆脱贫困,也不足以大幅提高生产力。另一种解释则是发展中国家经济精英的利己主义,他们认为民众没有必要受到教育(或拥有社会保障)。

2011年的《脆弱国家世界发展报告》则认为,脆弱社会而非/和脆弱国家才是问题所在。国家不可避免地受到其所嵌入的社会(和历史)的影响。社会变迁通过政治、公民社会、价值和规范等溢出效应影响国家。社会可能会“陷入”低水平均衡,因此需要通过共享来整合悠久的、广泛的、包容性的社会利益(形成社会凝聚力)。这种整合可以是符号性的,也可能是社会的或物质的,需要正式制度和非正式制度形成合力,例如人民完全依赖“非正式”制度解决冲突,而正式的司法体系并不干预对非正式制度的广泛存在。对这一观点的批评认为,正是国家及其政治活动所带来的权力导致了社会的脆弱。当然要构建国家,不应采取剥削和压迫脆弱群体的方式来进行。

(五)各国构建减贫的政治经济环境都彻底失败

让我们回到发展中国家精英们的立场。在一个西方国家和国际机构不能再发号施令的时代,这些精英们在国家决策中获得了比以往大得多的运作空间。

本文的分析认为,最贫困国家的发展既是一个经济问题,也是一个政治问题,但二者的解决之道是几乎完全独立的制度、机制和话语。在经济上和政治上对最不发达国家和脆弱国家进行支持至关重要,但需要构建综合分析路径并实现相互理解。这方面已有的案例包括2009年的最不发达国家治理报告(UNCTAD,2009)和对脆弱国家经济发展失败的分析报告等,但为数不多。此外,这两套截然不同的话语所带来的行动也大相径庭:分别是扫除经济增长的障碍和构建国家能力。正如联合国贸发会议《最不发达国家报告》所强调的,如果缺乏指导经济发展的强大的国家能力,最不发达国家就无法实现经济繁荣。

2010年《最不发达国家报告》建议其构筑全新的国际发展框架。然而,实现这一目标的前提是国家层面和国际层面的政治经济政策和公共行动。冲突过后的最不发达国家容易遭受新一轮的冲突,他们需要政治稳定才能谋求经济社会进步,这与最不发达国家“运动”一直追求的经济稳定同等重要。

援助的前景或许并不光明。援助也是有限的。20年来,援助始终保持在显著的高水平上,同时致力于实现最不发达国家的政治和经济双重发展,以及消除绝对贫困。经济援助将继续发挥作用,但在国际关系中失去重要性。贸易条款以及抵御全球危机和其他重大冲击的保险机制的重要程度则会凸显,不同的发展路径、不同形式的国家和国家/社会关系将会受到欢迎。这意味着国家的全面回归。但首要的是前所未有的全球领袖,就像二战后的美国一样。当前的全球制度无法为脆弱的最不发达国家带来这样广阔的机遇,全新的国际格局将势在必行。但首先需要国际社会日理万机的世界领袖们对这些问题给予更高的优先序和更多关注。很难想象今天的欧洲或美国能当此重任。

六、流向中等收入国家的援助

目前,生活在中等收入国家的绝对贫困人口数量比低收入国家还要多。其原因是随着低收入国家GDP的增长,它们跻身于中等收入国家之列。例如,尼日利亚和巴基斯坦,以及局势稳定的印度和印度尼西亚都成为中等收入国家。受到国际社会广泛关注的脆弱国家和易发冲突的国家覆盖了10亿人口(即Collier所谓的“底层10亿人”),但其中仅有3亿贫困人口,占世界贫困人口总数的27%。也就是说,70%的世界贫困人口生活在其他地区,即并不脆弱也没有遭受冲突的低收入国家和中等收入国家。这一数字大约为9.60亿,其中5个大国就占了8.5亿:印度、中国、印度尼西亚、尼日利亚和巴基斯坦(Sumner,2010)。

这些数字发人深省。中等收入国家理论上应该能够更好地对待本国的贫困人口,构建包容性的社会契约,也拥有一定规模的税基以推动发展。但现实有时并非如此。印度和印度尼西亚的政府比尼日利亚和巴基斯坦更为强大,但印度国内各邦之间的差异更加显著,其中有些遭到冲突或脆弱不堪。

从表面看,似乎国际社会不应对中等收入国家进行经济援助,或至少应当应该缩减援助规模。其他类型援助(如技术援助)的重要性则不容忽视,这也是中等收入国家继续获得经济援助的理由之一,哪怕这些国家并不需要那么多援助(甚至根本不需要援助)。因此,非洲发展银行(AfDB)和国际农业发展基金会(IFAD)对非洲农业援助的评估报告显示,中等收入国家非常渴望继续获得国际农业发展基金会的贷款,其原因并非在意援助规模,而是期待随之而来的国际经验和最佳实践(AfDB/IFAD,2009)。

然而,这一结论或许过于简单。首先,世界银行通过计算人均国民总收入(GNI)对低收入国家重新分类时,富裕国家正遭受通胀,美元也在贬值,使许多国家自动沦为中等收入国家(与最不发达国家“摆脱”落后地位的难度形成对比)。值得注意的是,低收入国家和中等收入国家之间的儿童(小学)辍学率的差异比贫困差异要小得多。而这仅仅是在小学教育阶段,而小学教育对减贫的作用远不及更高层次的教育。与贫困和营养不良相比,教育赤字问题在低收入国家更为突出,其原因需要进一步分析。教育是社会契约和长期减贫的关键因素,其在中等收入国家的表现通常好于低收入国家,当然也有例外(如印度在提供教育方面表现欠佳,而中国则表现优异)。

与上文形成鲜明对比的是,过去20年里世界低收入国家(除中国和印度外)的贫困人口占世界贫困人口的比例仅下降了3%,这还是在低收入国家数量减少的情况下。可见,巨大的减贫成就主要发生在中国和印度。另一方面,撒哈拉以南非洲和最不发达国家的贫困人口占世界贫困人口的比重却有所上升。其中,非洲贫困人口占世界的比重甚至翻了一番。这与上文所述完全不同。同时,在分析过程中将印度和中国归为一类也会有一定的误导性,因为中国在许多指标上的表现都超过印度。由于中国和印度国内都存在着巨大差异(尤其是印度),对二者都需要进行进一步的分析。

最贫困人口的分布同样遵循这一规律。在南亚地区和撒哈拉以南的非洲国家,生活在每人每天1美元贫困线以下的贫困人口数量最大,比例也最高(Ahmed等,2007)。一些正在向中等收入国家转变的国家更是如此,如印度、巴基斯坦、尼日利亚、苏丹、安哥拉和喀麦隆等。

众多援助方因各国的重新分类而开始更多地认识到向中等收入国家提供持续援助的重要性。这一结论可能有些偏颇。从实践来看,向中等收入国家提供援助的可能原因包括:大量贫困人口的存在为援助提供了合法性,无论他们身处何处;中等收入国家的经济增长会产生溢出效应,可能会通过更大范围的全球经济波动损害其他地区的贫困人口的利益,而向中等收入国家提供援助则能够避免上述溢出效应;此外,援助方一直有道德义务在一定程度上“扭转”当前的全球权力关系(Kanbur和Sumner,2011)。从历史来看,一些受援国可能会很好地利用这一点,尤其是通过知识和经验的转移。这也是中国近十年来持续申请世界银行贷款和其他援助的根本原因。

印度历来是英国最重要的受援国。由于英国小报《每日邮报》长期以来一直在孜孜不倦地反对援助印度,英国议会于2011年初就此展开了辩论。(由英国议员组成的)国际发展委员会得出结论称,英国国际发展署(DFID)高达2.80亿英镑的对印援助是卓有成效的,通过关注贫困人口(而对不平等问题的关注则有待加强)帮助印度实现了千年发展目标。不平等问题是英国继续援助印度的核心理由——英国援助始终支持印度最贫困的邦,帮助它们建立与联邦政府的积极关系。同时,援助项目还支持社会排斥群体,如贱民部落、低等种姓以及贫困妇女等。此外,援助项目也始终致力于印度政府有望接手并继续的创新举措。然而,受到2010年英国联合政府的约束,英国国际发展署承诺一半的援助资金由私人承担,从而引发了英国国际发展委员会的质疑。他们认为,英国对私人部门的援助应采取贷款形式,以避免造成市场扭曲。他们建议,应在2015年对援助进行整体评估,并停止除技术援助之外的其他所有援助(英国议会国际发展委员会,2011)。2012年,新任英国国际发展大臣Justine Greening指出,英国将于2015年停止对印度的援助。

但实际上,尽管中等收入国家从技术援助中受益良多(例如应对极端贫困),但继续向中等收入国家提供金融援助的必要性则依然存疑。一些国家步入中等收入国家行列,恰好使援助方能够抓住机会缩减经济援助的规模和时间。为援助设定一个期限(如5年、10年或15年),到期后将援助完全撤出,能够激励提高援助资源的使用效率及未来的可持续性问题。就内容而言,援助在过去二十年中一直致力于减少贫困。因此,在有限的经济援助期限内消除绝对贫困将是个合情合理的要求。实现这一目标将有赖于已有的减贫经验,以及对可实现的目标的合理设定。例如,巴西刚刚宣布自己将成为首个根除贫困的发展中国家。而援助方应该支持这项事业——未必是资金支持,但不能排除资金支持(还需要一系列短期项目)。

而印度要想根除贫困,还有很长的路要走。印度的顽固贫困成因根深蒂固且错综复杂:非正式、不稳定的就业薪酬过低;对少数民族和贱民种姓持有歧视;性别不平等;贫困邦和贫困社会群体的生育率偏高等。过去,援助方往往尽量避免在情况最糟糕的邦开展工作。而近来,一些捐助机构(英国国际发展署和世界银行)已有所行动并取得了一定的成绩。然而,自2006年以来一直没有进行相关的评估,因此对奥里萨邦和比哈尔邦的援助也就无法得到有效的审视。

一些中等收入国家政府一直在追求以权利为基础的发展。其中,拉丁美洲国家在上世纪90年代通过修改宪法和颁布专门法律,使土著(通常相对较为贫困)人口获得了许多基本权益;印度在21世纪初通过了一系列专门法律和法规,使贫困人口能够获得信息、林地、就业和教育。这些举措并非灵丹妙药,但其理念显然十分有利于最贫困人口。然而有趣的是,印度仅剩的几个援助方很少参与这一过程,甚至很少明确表示支持(Mehta等,2011年)。另一个案例来自南非的医疗权益。

七、案例研究

经济合作与发展组织/发展援助委员会(OECD/DAC)近期发布的一份同行评审报告认为,一些援助方(如美国或丹麦)正重新分配流向贫困国家和脆弱国家的资金,并通过应对脆弱性增强政府机构之间的凝聚力,但很少有援助方在以下领域有显著成效:贫困分解,与政府或地方机构合作制定国家政策和项目来回应最贫困群体的需求,培育向上流动性以贡献于脱贫,或抑制向下流动性以避免人民陷入贫困。很多援助方都鼓吹(或强调)经济增长,表达了对受援国的经济增长的强烈兴趣,对私人部门发展的热情也持续高涨。然而,一些援助方的声明十分令人困惑。如丹麦机构“摆脱贫困”将自由和私人部门设为援助焦点,但对于二者如何推动(作为总体目标的)减贫,却缺乏操作细节。对很多援助方而言,“关注贫困”仍然意味着在最贫困国家开展工作,但不一定要与最贫困人口共同工作,也不一定要为最贫困人口而工作,无论最贫困人口身处最贫困国家,还是更稳定的中等收入国家(这些国家也是如德国等援助方的关注点)(OECD/DAC,2010b)。

然而,有少量援助机构对长期贫困研究中心(CPRC)的工作非常感兴趣,尤其是美国国际开发署(USAID)、德国经济合作与发展部(BMZ)和德国国际合作公司(GIZ)、澳大利亚国际发展署(AusAID)、联合国儿童基金会(UNICEF)、国际劳工组织(ILO,关注社会保障)、联合国开发计划署(UNDP),以及长期贫困研究中心的主要资助者——英国国际发展署(DFID)。我们以美国国际开发署为例进行分析。该机构在粮食安全、医疗、气候变化以及性别问题等方面有一些新的举措;英国国际发展署与孟加拉的其他机构以及联合国儿童基金会开展合作,后者的组织战略重点是平等问题。

专题4:DIFD的孟加拉沙尔斯群岛生计项目

|

该项目旨在构建资产和减少脆弱性,目标群体是沙尔斯群岛(Chars)的最贫困家庭,由于该岛屿的土地会被季节性地淹没,因此进行耕种的往往是贫困人口。沙尔斯群岛生计项目成功地帮助这些家庭建立起资产积累,使他们从“结构脆弱性”转变为“近乎脆弱性”,提高了他们应对季节性风险的能力。这一成就意义非凡。但在缺乏项目干预的情况下,这些改善是否能继续维持还不好说。特别是,在项目的帮助下,贫困家庭能够获得耕地,而一旦项目撤出,当地的富裕家庭可能会觊觎这些土地。参与该项目的贫困人口提高了消费水平,但并非用于改善其子女的营养摄入,而是积攒的财富用于储蓄和投资。因此,他们的人力资本并没有增加。不过,该项目所带来的额外资产使贫困人口对给富裕家庭打工、借粮和借钱的依赖程度降低,从而开始改变社会关系,特别减少了因结构性暴力而导致的贫困。女性参与者养殖牲畜而显著地提高了社会地位。 来源:Scott,2011。 |

孟加拉乡村进步委员会(BRAC)和其他在大型NGO为援助方提供了支持最贫困人口的难得机遇。他们的扶贫项目将小额贷款与培训、资产构建和现金转移支付等联系在一起,极具创新性。在这些成功经验的基础上,其他一些项目也在筹划中,如英国国际发展署(DFID)资助的沙尔斯群岛生计项目(专题4)等。因此,英国国际发展署在孟加拉的扶贫项目几年来一直重点关注最贫困人口。近年来,其他援助方(如澳大利亚国际发展署)也加入进来。这些扶贫项目的成功表明:除了更广泛的部门项目和政策环境之外,还需要采取各种干预措施,才能满足孟加拉最贫困人口的需求和利益。

就资金规模而言,美国仍是世界上最大的双边援助国。但美国从未特别关注减贫问题,而是侧重于促进经济增长、市场和私人部门发展、推动民主等问题,只是在近年开始关注脆弱国家。美国对脆弱国家(其中当然包括阿富汗和伊拉克)的援助规模十分可观。如果美国能够有更多作为,人道主义行动(粮食援助和其他紧急援助)早该解决长期贫困问题。2008年美国大选是一个转折点,其后随着美国越来越致力于实现千年发展目标,美国国际开发署将最贫困人口的援助也从单纯的人道主义路径转变为发展路径。美国的援助由致力于减贫的发展机构专家和研究经济、市场和价值链的经济界人士牵头,他们相信良好的市场运作也会更具包容性,从而带来巨大的附加值。美国国际开发署起草了一些指南(USAID,2011),与长期贫困研究中心(CPRC)通过合力参与政策制定及项目设计促进市场发展、资本积累和社会保障的理念不谋而合(Shepherd和Scott,2011)。

美国国际开发署(USAID)是一个高度集中的机构,因此有必要从国家层面进行讨论。内部评估表明,其在埃塞俄比亚、孟加拉和危地马拉的扶贫项目对贫困群体的关注度更高,但对加纳项目的分析则表明,新的贫困关注点正在全球蔓延。美国国际开发署在加纳开展的“保障未来粮食供给”行动非常关注加纳北部及沿海地区的渔民,这也是该国最贫困的人口,他们并没有从过去20年加纳的经济发展中公平地受益。美国国际开发署在关注水稻和渔业价值链的同时,试图降低那些无法进入价值链的人口的脆弱性,鼓励他们通过投资物质资本和人力资本来参与其中。因此,加纳扶贫计划基于“资产——市场——社会保障”这三个对脱贫而言至关重要的维度来推动发展。

美国国际开发署的其他项目也建立起类似的联系。在埃塞俄比亚资助的脆弱人口市场导向生计项目(MLVP)通过美国国际化学经济公司(Chemonics)、CARE、Save-UK、REST和ORDA等共同参与,瞄准生产安全网项目(PSNP)的受益者以提升价值链。其中的一些子项目为贫困家庭提供资产(如养蚕托盘和高品质蜂房)的同时也提供集体资产(如仓储设施、计量磅秤等)。这些项目结合了价值链分析和家庭经济状况分析,旨在发展成为PSNP拓展计划下的一个试点项目并加以推广。美国国际开发署资助的生产安全网拓展计划(PSNP Plus)与CARE、CRS、REST和Save-UK等机构一道实施,也得到了SNV和Tufts的大力支持,通过向长期粮食不安全的家庭提供资产,并推动他们进入市场。该项目选择了一些特定的价值链(如白豌豆、蜂蜜和牲畜等),并提供生产资料、培训和市场渠道等进行支持。然而埃塞俄比亚的一场旱灾使前期成果付诸东流,也再次凸显了“消费支持+资产构建”路径的不足,推动了天气指数保险的发展。

联合国儿童基金会(UNICEF)将公平作为项目的战略关注点——他们工作的地区大多自然条件艰苦、基础设施薄弱、位置偏远,有时还遭受了冲突。这一关注点在联合国儿童基金会开展的扶贫项目中体现得越来越多,而他们的扶贫项目通常也是当地政府扶贫项目的一部分(UNICEF,2010)。联合国儿童基金会在统计数据和贫困分解方面开展了大量的工作,在维护儿童权益和性别平等方面也有长期的承诺,因此其项目运作看似与理念和目标非常一致,当然还缺乏相关的评估数据。

这里对两个机构(英国国际发展署和联合国儿童基金会)进行了对比,它们都曾在美国国际开发署的资助下,将工作的重心放在减少贫困和推动平等的承诺。然而美国国际开发署从未将减贫置于援助目标的核心,只是近年来对实现千年发展目标的支持启动了一些非常有趣的创新行动。我们可以从中学到什么?援助机构能够通过结合具体的分析工作和战略思维来转变工作方式;援助机构内部的个体和小组可以大有作为,尽管在得到关注或受到重用之前或许不得不在荒蛮之地度过几年时光。而政治改革和新的领导可能会有助于这些小组推动自身关注点的主流化。

八、部门援助

对于一些援助方从项目援助转向部门援助的同时,以总体预算形式提供援助的趋势也在发生变化。与部门援助相比,经典的影响评价更适用于项目援助,尽管评价方法也一直在调整(Elbers、Gunning和de Hoop,2009)。有人主张向部门提供援助(而非具体的项目)的优越性不证自明,无需通过其成果来判断。诚然,部门援助能够降低交易成本和重复工作,使政府能够以更具战略性、指导性的方式来促进部门发展。而向某个部门的多笔投资则难以分解,也就无法判断某一投资的具体成果。

很少有部门援助评估来系统地回答包容性或再分配等问题。最近的《实践中的部门预算支持》报告得出结论称,部门预算支持(与一般预算支持共同)改善了获取基本公共服务的渠道,提高了公共支出的效率。但援助方需要继续降低对资金去向的诸多要求,以免造成负面激励;同时需要将服务提供作为项目的核心任务,以提高成效,特别是惠及贫困人口。“一般预算支持和部门预算支持,以及其他现有的援助手段,都难以对服务提供的质量和公平性产生影响”(Williamson,Dom和Booth,2010)。部门援助评估也表明,援助方认为部门援助计划并未对贫困人口造成显著影响,从而可能会为了追求成效转而采取更直接的(即地方性的,以项目为基础的)援助方式。

另一种可能的方式是从部门援助成果来审视援助的贡献。从这个角度看,《发展的成功故事》(Steer等,2011)一书极具价值。显然,在教育、医疗、农业和饮用水等领域已经取得了积极的进展,其中一些甚至超出了原有的预期。该书的研究发现,“聪明的朋友”(即发展伙伴)、明智的政策、完善的制度和高效的领导是实现进步的四个推动力。对援助而言,这是个好消息。

专题5:芬兰对越南的林业援助

|

VinFinFor是一个长期的芬兰林业部门援助计划,开始只针对北干省(Bac Kan),后期才推广到整个林业部门。这个农林混作援助计划包括推广、信贷、土地分配和认证等,并进行了仔细的目标群体分解和瞄准。 对项目参与者与同等条件的非参与者进行严谨的比较得出了显著的结论,成为应用定量和定性方式来评估援助项目的范例。在家庭支出、粮食安全和获取信贷等领域,援助项目发挥了积极而巨大的作用。然而采用不同的标准衡量对贫困的影响,却会得出不同的结果。按照越南国家贫困线,项目参与者的贫困发生率下降速度并未显著快于非参与者(这一时期越南的极端贫困人口和粮食贫困人口都迅速减少),但在贫困家庭内部,参与项目的贫困家庭脱贫的可能性要比非参与者大得多。在2000年至2007年间,项目参与者的资产贫困发生率(即较高的贫困线)降幅则比未参与者显著得多。这一结果表明,援助项目对于不太贫困的人口成效最为明显,而对最贫困人口的影响却没有那么显著。该项目也有助于解决女性户主家庭的贫困问题。 该研究表明,女性户主家庭和最贫困家庭需要项目实施者给予更多关注并施以特别干预,以更好地理解和发挥项目的潜力。 来源:Bui Thi Minh Tam,2011。 |

很多援助方将很大一部分精力投向特定部门,因此应该针对该部门援助发布定期评估报告,以在长期内关注项目效果、影响及其过程。或许需要独立评估专家者来设计有效的评估方法。针对芬兰林业援助的分析就是如此(Mustalahti,2011)。该分析报告从各个角度,采取各种评估方法,展示了芬兰林业援助对多个国家的影响细节。该研究报告结合了每个案例中干预前、中、后的环境变化,以测量干预的成效。该报告表明,芬兰林业援助产生了许多积极的效果,例如越南援助项目对当地的贫困发生率、脱贫路径、家庭支出和粮食安全等方面的详细影响和性别差异(专题5),但也有所保留地指出,基于依赖高度规划和私人部门投入的芬兰模式并不能普遍适用于发展中国家。

九、为何贫困未能成为援助的核心?

很多援助机构未必会赞同本文的假设。而如何借助直接或间接的手段(间接的、支持性的环境至关重要)来实现减贫,当然也还有进一步讨论的空间。然而,在很多发展中国家没有将减贫置于发展的优先序的同时,援助方也很少以系统方式来兑现其减贫承诺。20世纪90年代末期以来,援助方一直要求和敦促发展中国家编制减贫战略,以获取重债穷国(HIPC)援助资金、预算支援和世界银行贷款,很多援助方甚至将其援助与这些减贫战略挂钩。然而这些减贫战略在贫困的分解和包容性发展方面,称得上是千差万别。最民主的国家不一定拥有最佳的减贫战略,反倒是那些政治运动促使(最)贫困人口得到更多关注的国家更具成效:如埃塞俄比亚、乌干达和越南(CPRC,2008)。然而,尽管援助方将援助承诺与减贫战略挂钩是个良好的开端,但事实上很少有援助方积极地将减贫战略作为行动指南,或在此基础上进一步深化其援助承诺。相反,减贫承诺一再被其他目标所冲淡,只有少数新的援助目标秉承了减贫承诺。

援助方承诺不足且逐渐递减并不缺少证据支撑。如缺乏评估(包括影响评估)和近来一些援助机构草率而随意的随机控制试验等。而国际金融机构是个例外,它们拥有独立的评估部门,并需要向董事会和总裁汇报工作,应当成为这方面的表率。在社会保障领域,投资国一直在数据收集和分析方面有所作为,也贡献于一些发展中国家达成跨党派的共识,从而得到世界银行和其他机构的支持。倘若新的援助领域也能得到类似的支持则会更好:如通过投资农业、促进市场发展和培育私人部门以实现减贫等。

对这种状态有几种可能解释。首先,千年发展目标为解决贫困提供了概念框架,但在几个目标中均未提及不平等问题。对平均数和发生率的关注掩盖了贫困线以下的人口的处境,也忽视了对脱贫人口再度陷入贫困的预防措施。对2015年之后的发展框架而言,这是个有益的教训,即需要在指标中加入公平或平等的考量。

其次,以绩效为基础的援助(主要由多边开发银行主导)也会忽视导致贫困的原因。最不发达国家的情况就是如此,援助机构在此一心一意地关注减贫绩效,忽视了经济脆弱性的影响,而后者才是很多最不发达国家之所以“最不发达”的主要原因之一(Guillaumont,2010)。应对经济脆弱性需要推动经济多元化,即关注区域一体化和区域内(如欧盟)的资源重新配置,而援助方往往选择忽略这一问题。否则,以绩效为基础的援助可会取代有条件的援助。然而,对此还很少有相应的评估。

专题6:芬兰援助对跨领域问题关注增加

|

芬兰援助战略关注的“跨领域问题”包括性别、不平等和脆弱群体等。然而,该国外援部门承认这些跨领域项目的实施一直有待加强。项目规划未能在性别、平等或脆弱性等方面的投入和产出之间确定明确的因果关系,援助日志关注投入要素和援助活动,而不是实施效果。评估结果表明了援助机构对这一问题的高度重视,并在部门内部进行广泛传阅。该部门拥有一个贫困问题顾问和一个性别问题顾问,他们通力合作,但已经不堪重负。另外,质量保障机制也不足以加以弥补。因此,芬兰正在修订项目周期管理过程,不过这项工作将任重而道远,因为跨领域议题的代表性问题总是难以解决。 来源:Kate Bird(个人访谈)。 |

第三,组织激励或许也是个问题。组织激励倾向于导致花钱和创新。创新显然是必要的,但若为了创新而开展创新,就会妨碍单调乏味的项目执行,而项目开展所需的扎实工作是千里之行的第一步。一味追求创新将导致援助项目的走走停停,在需要时不能“一鼓作气”。尽管如此,千年发展目标得到国际社会广泛认可,使援助的关注点不会轻易地改变(Shepherd,2001)。这也是在未来一段时间内能够致力于坚持既有援助项目(或许会进行轻微调整)的原因所在。

减贫所需的环境各不相同,但援助方通常并不会投资于政治经济分析或长期调查以更好地了解当地情境。最近,英国国际发展署开展了变革驱动因素分析,瑞典国际发展合作署(SIDA)开展了权力分析,但大多数援助方对减贫背景依然一无所知。

在援助机构内部,亲自与贫困人口进行对话的政策创新者们很难说服自己的同事……在美国国际开发署(USAID),孤独地呼吁在共和党任期内几乎无人关注,目前有望再次影响理念和实践。对仅有一两个人的小规模援助机构或部门而言,将减少贫困或推动性别平等作为工作重心更是纸上谈兵(专题6)。成功的援助机构(如联合国儿童基金会、英国国际发展署和世界银行)拥有大量的专家来落实减贫/公平/性别平等议程,他们通常集中在政策部门,并得到最高管理层和(或)政治领袖的支持。这些机构已经致力于长期实践这些援助议程,它们派驻在发展中国家的官员也秉承相同的理念。

要想真正改变现状,就要在公共领域以贫困分解视角对援助项目及援助形式进行定期的Q²评估。这是拉丁美洲有条件现金转移支付计划的重要经验,该计划促使不同政党围绕社会保障的价值达成了共识;这也是孟加拉乡村发展委员(BRAC)等机构的成功做法,其针对小额信贷的早期实践表明,(最)贫困人口大多被忽视的困境促使他们开展了更具创新性和包容性的援助计划。

十、结论:对后2015发展框架的启示

总体结论是,以减贫为目标的援助已经陷入停滞,无论是在更基础的适合部门(无疑非常重要),在实现间接减贫的承诺上(特别是促进经济增长、治理改革和推动民主),在对贫困和福祉的不充分理解上,还是在对“关注贫困”含义认识的局限上。因此,需要在未来两三年内迅速开展行动,以使2015年之后的发展框架能够得到更完善的知识和政治/政策支撑。对“关注贫困”含义认识的局限尤其令人担忧,可能会将援助引向两条死胡同。倘若援助流向(最)贫困国家或脆弱国家,人们就会假设贫困问题将得到解决。一些援助方已经尝试将援助资金分配给这些国家,不过从援助总体来看却并非如此;此外,正如上文所述,受到政治和治理问题的影响,这类援助未必会惠及受援国的贫困人口。这些援助是否能够切实防止贫困的发生,或有助于摆脱贫困或长期贫困,恰恰被援助方所忽视。他们首要关注的是经济增长、促进贸易、政治稳定和冲突管理等。因此,援助方需在最贫困国家的援助项目中加入对贫困的分析和对有利于最贫困人口改善生活的深刻理解。

此外,本文的分析表明了脆弱国家得到的援助在地理分布上的不平衡。Glennie最近的报告显示,三分之二的贫困人口生活在获得有限援助的国家里(在1990年就是如此)。如果这一数字可信,分配给最贫困国家的资金非常有限的话,那么重新分配的说法就不过是花言巧语。这无疑需要改变。

倘若用于减贫的援助陷入停滞,除了在各国之间更谨慎地分配援助之外,还能做些什么呢?从政治角度来看,正确的答案或许是“各国自主抉择,援助方给予支持”。然而,援助方(但愿为数众多)和各国政府的磋商也可能会有些问题。

本文认为,至少应当整合流向最贫困国家和脆弱国家的政治援助和经济援助。治理改革应该满足有利于(最)贫困人口的经济发展要求,而不是一些关于政府应该如何运作的抽象理想。联合国贸易暨发展会议(UNCTAD)在其最不发达国家报告中已经阐述过类似观点。在理想状态下,投入治理改革和能力建设的巨大努力至少会使最贫困人口参与经济发展,为他们提供工作岗位(就业或自雇佣)和承担工作的能力,保护他们免受各种风险。这个议程的第一部分在过去20年间始终被正统的援助方式所忽视。建设(重建)医疗、教育和社会保障的能力是援助一直以来的关注点,也将贡献于这一目标。政府投资和优先序在各国有所不同。能力有限的脆弱政府不可能一蹴而就。成功国家的发展路径表明,在促进经济增长和发展教育之后,才能推动医疗和社会保障。

然而知易行难——这正是21世纪发展的挑战。应避免国家角色陷入意识形态陷阱。例如,要发展农业,政府就要解决市场失灵、帮助农户抵御风险(可以通过政府补贴的保险或社会救济等方式)、调节市场等,使农户家庭有能力积累资产来获得成功。

当前的千年发展目标框架无法使各国政府和援助机构将政治/治理改革和能力建设与经济发展联系起来。千年发展目标框架假定政府能力将用于提供医疗、教育、饮水和卫生,从而在一定程度上促进减贫。因此需要一个新的框架,在承认经济增长的重要性的同时,为政府提供政策空间和能力,持续减少贫困,实现有利于穷人的经济增长。条条大路通罗马,但尚没有现成的经验可供借鉴,也不可能建立一个像医疗、教育那样的目标框架。当然,可以采取一些进展性指标来提供建议:如税收占GDP的比重、金融服务(尤其是储蓄)的获取、农业和制造业领域的资本构建等;但各国应自主地制定一些战略和指标,以使经济增长惠及贫困人口。在构建2015年后发展框架的过程中,针对合适的指标将展开大范围的讨论。

新的发展框架需要认识到,脆弱性是导致长期贫困并使贫困人口未能从经济增长中受益的主要原因。因此,该框架需要为各国投资于社会保障奠定基础,并在有必要时提供援助。社会保障的扩展也将有助于提升就业质量。本文认为,有利于穷人的经济增长战略向前推进时,将不可避免地面临就业数量和质量之间的矛盾。当前的千年发展目标已经在关注就业,但在更多的威胁面前,我们应当未雨绸缪。

要在未来20年中更多地促进最贫困人口的参与,2015年之后的发展框架就需要在各个方面贯穿公平原则。无论是总体目标还是具体目标,平均值都是远远不够的。指标中因加入分配因素。倘若国际框架能够推动这一理念,就有望渗透到各国的实践。

本文所述的重建和预防冲突的失败,也会对贫困人口造成灾难性的后果,需要在未来的框架中给予重视。由于政治失灵与政治不稳定和冲突的联系密切,划定“危险地带”并实行全球监控势在必行。一个冲突热点的溢出效应将蔓延至其他国家,因此需要在区域和全球层面上开展监测和预防。如果党派民主和派系政治是导致暴力冲突频发的根源,那么政府需要更加清醒地认识并通过激励平息党派之争,最终实现全面民主。

最后,尽管对评估方法和工具的关注有所增加,但援助评估依然薄弱。虽然很多国家已经掌握了相应的手段,但对援助的分解还不充分。如果未来数十年中援助要在减贫中发挥更大的作用,就需要构建一种评估文化,使分解信息进入发展中国家和援助国的公众领域。公共辩论的重要性不容小觑,将有助于援助将减贫置为关注点。也许在千年发展目标中加入公共支出的比例(可以设为15%)将有助于推动这一过程。

本文始终坚信,2015年之后的发展框架将是消除贫困的重要契机。针对该框架的初步讨论和联合国的2015年愿景能够在多大程度上瞄准发展中国家(并由发展中国家主导),将决定这一目标能否实现,发展中国家的政策和项目将在发挥举足轻重的作用。倘若由国际援助方主导并为其服务,除非他们改变援助方式并真正关注消除绝对贫困,否则情况将不容乐观。目前,很多援助的关注点都停留在表面。而更大的危险在于发展中国家政府和援助方都集中精力实现其他“目标”(如经济增长、应对气候变化和推动民主),使减贫目标继续被冷落。

资料来源:WIDER工作报告

全球化、企业社会责任和贫困

Rhys Jenkis

企业社会责任(Corporate Social Responsibility,CSR),已经成为企业管理层、非政府组织以及多边(或双边)发展组织的重点关注领域。非政府发展组织是激励企业自愿履行社会责任的关键。《基督教援助》(Christian Aid)在最新的研究中认为“跨国公司履行的社会责任无法抵消其不时造成的负面影响”,而乐施会的报告指出服饰和园艺零售商采购的方式破坏了其根据企业行为准则履行社会责任的激励。

官方发展组织对于企业社会责任的发展前景相对乐观。例如,英国国际发展部(DFID)认为:“如果私有经济部门坚持对社会负责的行为,其增长的成果将更加兼容、平等和有利于消除贫困。”美洲开发银行(IDB)的Antonio Vivos更加乐观:“企业社会责任从本质上而言是私有经济部门对发展所做出的贡献,是对政府和多边发展组织所做努力的完美补充。”世界银行通过企业社会责任实践项目(Corporate Social Responsibility Practice)和培训学院(World Bank Institute)积极提倡企业社会责任。联合国于2000年创立全球合约(Global Compact),致力于推动企业社会责任的发展。

本文描述了官方发展组织强调企业社会责任的原因,探讨了企业社会责任是否正如倡议者所言能够在发展中国家消除贫困的实践中发挥重要作用。

一、全球放松管制和企业社会责任的兴起

企业社会责任的潮流始于二十世纪九十年代早期。企业社会责任是经济和社会二者关系的体现方式之一。自从十九世纪晚期企业建立现代形式之后,经历了企业扩张影响力、社会规范企业影响力以及企业面对公众批评试图重新塑造形象等阶段,关于经济和社会关系的争论经久不衰。

十九世纪晚期美国大型企业之间的共谋导致反托拉斯运动的兴起以及对公共事业的管制。面对社会要求企业接受管制的要求,美国企业开始强调社会责任,“即使没有政府和工会的强制要求,企业也可以实现自我约束”。二十世纪三十年代的大萧条再次推动了以美国罗斯福新政和英国工党政府为代表的管制潮流。在国际层面,国际贸易组织(International Trade Organization)章程(草稿)于1948年在哈瓦那签订,包括国际投资和雇佣劳动力的标准以及从事商业活动的限制。美国自始至终没有批准该章程。

企业行为管制的第三次潮流发生于二十世纪六十年代中期至七十年代晚期。美国国内关注的重点是消费者权益和环境保护。二十世纪七十年代早期,智利爆发了ITT公司丑闻,其中美国公司涉嫌推翻Salvador Allende领导的民选政府。随后,美国企业在海外的行为受到严格的监管。大量行为案例的爆发导致美国国会在1977年通过了《海外腐败行为法案》(Foreign Corrupt Practices Act)。

发展中国家在二十世纪六七十年代逐步加强了对外国投资者行为的管制。企业行为的管制开始成为一个波及全球的问题,联合国多次尝试建立跨国公司行为规范。跨国公司的国际行为规范有助于发展中国家在国家层面对跨国公司进行监管。大型跨国公司的增长对弱小贫困国家的主权构成威胁,国际行为规范基于上述认知试图维持跨国公司日益增长的影响力和发展中国家主权之间的平衡,尤其是针对南半球发展中国家。

跨国公司和北半球发达国家抵制全球对跨国公司行为的管制,提出自我管制作为替代方案。国际商会(the International Chamber of Commerce)代表主要跨国公司在1972年公布了《国际投资行为指南》(Guidelines for International Investment)。美国很多大型公司在二十世纪七十年代也接受了行为规范,特别强调缩减可疑支付。

发达国家和发展中国家在二十世纪八十年代都出现了规避国家干预的现象。伴随资本流动性的提高,跨国公司可以选择管制相对较轻的国家重新安排生产设施或者以此进行威胁,从而充分利用不同国家之间的管制差异,进行所谓的“管制套利”。发展中国家对跨国公司的政策倾向从以监管为主戏剧性地转移到以吸引外国直接投资(FDI)为主,反映了上述趋势。

发达国家新自由主义政策的全盛期在二十世纪九十年代已经退潮,跨国公司在全球的环境政策和劳动政策开始受到指责。发达国家的消费者控制了发展中国家的供应网络,全球产业链的增长要求发达国家不仅对产品的质量和发送日期提出要求,而且对工作条件和环境影响承担责任。与此同时,品牌和公司声誉的重要性日益突出,企业面对负面的批评显得十分脆弱。全球通讯技术的发展也促进公司在更加广泛的范围上控制生产活动,同时也加快了海外供应网络之间关于工作条件的信息的传播,刺激公众意识的觉醒和抗议活动的兴起。

企业面对涉及其活动的负面评价,应对措施是选择履行相关社会责任。很多从发展中国家采购商品的公司在其陷入丑闻之后纷纷开始遵守发展中国家的行为规范。李维斯特劳斯(Levi Strauss)是最早采用上述策略的公司之一。李维斯特劳斯的海外承包商受到虐待工人的起诉,随后于1992年签订了《业务合作伙伴雇用条款》(Business Partner Terms of Engagement)。二十世纪九十年代中期披露了众多美国公司使用血汗工厂和童工的丑闻,例如Gap、Kathie Lee Gifford、耐克、迪斯尼等品牌。由此引发的抗议活动强烈指责相关的高管,并将1995年和1996年的主题确定为“血汗工厂”。相反,开采行业的龙头壳牌公司在涉及布伦特晶石争议及其在尼日利亚采取的行动之后成为企业社会责任的先进代表。

南半球发展中国家在二十世纪七十年代努力推动对跨国公司的管制,积极制定国际行为规范。然而,二十世纪九十年代多数南半球国家的政府仍然奉行新自由主义政策,因而与二十世纪七十年代相反,企业社会责任的兴起主要由北半球国家推动。国际贸易联合会、非政府发展组织、人权组织和环保团体都对推动企业社会责任做出了重要贡献。

目前,企业社会责任主要由北半球国家的非政府组织、贸易联合会、消费者和股东推动。上述团体的关注集中于环境影响、工作条件和人权。公司主要关注对其声誉可能造成潜在伤害的事件,避免企业的错误行为成为媒体报道的对象。一切因素共同导致将企业社会责任看成负面行动的倾向。换言之,企业社会责任强调企业不应该做什么,例如雇佣童工或者侵犯人权,而不是追求积极的发展成果,例如减少和消除贫困。

当下,企业社会责任追求积极的发展成果至少和避免消极的行动后果同样重要。内部转让定价、避税或者滥用市场权力等企业行为不再是企业社会责任的主要内容。本文最重要的主题在于指出企业社会责任没有直接考虑经济活动对贫困的影响。例如,虽然最近几年慈善基金迅速增长,但是没有任何资金管理公司将对贫困的影响作为评估公司表现的标准之一。即使是联合国全球契约组织(UN Global Compact)也没有明确将减贫和公平作为发展的关键内容。这种缺失导致一些评论人员呼吁建立以发展为导向的评估方式。

二、发展组织和企业社会责任

虽然企业社会责任的最初倡议只是被个体企业及其组织接受,但是在二十世纪九十年代企业社会责任已经被国际组织如世界银行和联合国、国家发展合作组织部分成员国,如英国国际发展部(DFID in UK)和加拿大国际发展组织(CIDA)等接受。当前是什么因素促成这些发展组织对企业社会责任的兴趣?

企业社会责任作为一个发展问题提出基于以下背景:发展组织对发展的主要目标及其实现的最佳方式的认识发生了改变。在过去四分之一个世纪中,将经济增长作为发展的首要目标的认识逐渐退居次要位置,更加强调发展的社会方面,例如联合国开发计划署(United Nations Development Programme)设计的人类发展指数。上述改变在联合国千年发展计划(UN Millennium Development Goals,MDCs)中达到顶峰,消除贫困和饥饿,普及初等教育,推动性别平等,降低死亡率,改善健康状况,实现环境可持续发展。贫困是千年发展计划的重要目标之一,致力于在1990年和2015年之间将全球生活于每天1美元水准之下的人口比例减少一半。

发展组织在此期间观念改变的第二个特点是,认为国家作为发展主体的作用日渐降低。二十世纪八十年代“华盛顿共识”的出现生动地说明该特点,强调自由,放松管制,政府在发展经济中的作用减少而私有经济部门的作用更加明显。资本流向发展中国家的现象也反映观念的转变。现在外国直接投资的规模是官方发展援助(official development assistant,ODA)的三倍。

到二十世纪九十年代晚期,华盛顿共识出现破裂,日益觉察到仅仅依靠市场无法实现发展。对于自由市场政策的一个主要批评是,市场失灵在发展中国家非常普遍。在市场失灵的情况下,企业的经济活动可能对社会产生负的外部效应。企业如果一味追求短期经济效应,那么将不愿意进行长期投资,促进人的全面发展以及造福贫困人口。例如,培训虽然能够增加员工的人力资本,但是短期无法实现回报,企业因此不向员工提供培训;再如,企业因为研发适合低收入群体消费的新产品的投资回报期过长而放弃相应投资。

因此,一方面认为企业只关心或者主要关心经济效益的观点存在一定基础;另一方面,企业履行社会责任,克服上述阻碍,能够取得更大的收益。发展组织将企业社会责任作为一种协调私有企业、市场经济发展和消除全球贫困的方式。

英国国际发展部是提倡在发展中履行企业社会责任的先锋,1997年发布了《国际发展白皮书》(White Paper on International Development),创建了社会责任权益部(Socially Responsible Business Unit),致力于推动经济伦理和工作条件的行为准则。社会责任权益部在1998年参加了伦理贸易倡议(Ethical Trading Initiative),1999年创建了经济活动社会资源中心(Resource Center for the Social Dimensions of Business Practice)。第二份白皮书同样强调了企业社会责任在减贫中的作用,其中一节专门阐述利用私人企业消除贫困的问题。

近年来,多边发展组织积极参与推动企业社会责任。世界银行在二十世纪九十年代举起企业社会责任旗帜,在私人经济部门发展副主席(Private Sector Development Vice Presidency)的领导下设立企业社会责任实践中心(Corporate Social Presidency)。该部门从属于私人经济部门咨询服务部(Private Sector Advisory Service Department),向发展中国家提供发展道路的建议,推动企业社会责任发展。世界银行的培训机构,世界银行学院(World Bank Institute),定期举行企业社会责任的网络会议,并提供相关培训课程。美洲银行每年举行企业社会责任的年会,提高企业社会责任的意识。

2000年,联合国建立了全球合约(Global Compact),包括企业、员工、非政府组织和政府,其最初的9条原则来源于世界人权宣言(Universal Declaration of Human Rights)、国际劳工组织(International Labor Organization)关于工作权利的基本原则、里约热内卢关于环境和发展的宣言(Rio Declaration on Environment and Development)。全球合约也受到一些批评,如将促进发展中国家的外国直接投资作为一个重要目标,且将其作为企业社会责任的重要措施。

其他发展组织近来也强调企业社会责任在发展中的作用,包括加拿大国际发展组织(Canadian International Development Agency,CIDA)、瑞典国际发展组织(Swedish International Development Agency,SIDA)、德国经济合作和发展联合部(German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development,BMZ)、荷兰发展合作部(Dutch Ministry of Development Cooperation,MBZ)。发展组织将企业社会责任视为实现发展目标的途径,特别是将其作为消除全球贫困的工具是否现实?

三、外国直接投资和贫困

虽然减贫没有明确包括在企业社会责任之中,但是发展中国家促进企业社会责任仍然有助于减贫。为了更加直接阐述该问题,首先需要说明经济活动特别是外国直接投资如何促进减贫。鉴于外国直接投资近来日益成为发展中国家资本的重要来源,而且发展组织强调将减贫作为首要目标,令人惊讶的是关于外国直接投资对减贫的影响的研究却十分有限。

(一)外国直接投资和增长

关于外国直接投资和贫困的研究缺失,部分反映了很多人认为外国直接投资对减贫的主要潜在贡献是通过对增长的影响发挥作用的,而且存在一批关于外国直接投资对增长的贡献的文献。部分文献发现二者之间的正向关系,另外部分文献则指出二者的关系依赖于当地吸收消化外国直接投资的能力以及当地政策框架,因此需要谨慎对待任何直接因果关系的结论。如果外国直接投资确实导致更高的增长率,而且假定增长的效果没有被收入不平等的负面影响所抵消,那么增加的外国直接投资将使得一些人脱离贫困。然而,上述结论并没有告诉我们联系外国直接投资和减贫的实际机制。最近一些研究试图界定外国直接投资(或者更广泛的经济活动)作用于贫困的不同方式。非常遗憾的是,尚未建立系统的理论框架分析外国直接投资对贫困的影响。

Alan Winters发展的一个分析框架可以用来系统的说明贸易自由主义政策对贫困影响的机制。他界定了三种途径:企业途径、分配途径、政府收入途径。

(二)企业途径

企业途径对外国企业雇佣的员工具有直接效应,对当地劳动市场具有增加需求的间接效应。如果增加的需求面向的是非技术劳动力,那么新被雇佣的劳动力可能来自贫困人口。例如,在孟加拉共和国服装出口行业的快速增长为女性劳动者创造了大量工作机会,其中很多人都是来自贫困农村地区的移民。然而,外国直接投资对贫困的所有影响只局限于直接被雇佣的少数人。UNCTAD估计跨国公司在发展中国家雇佣的所有员工在1998年达到1900万。这只是全球12亿贫困人口(按照每天1美元生活水平计算)的很小比例。而且,外国投资者通常需要的是技术劳动力,意味着贫困人口不是直接受益对象。如果外国企业向劳动力提供培训,特别是那些需要学习技术提高自己潜在收入水平的劳动力,那么雇佣对劳动力将产生很大的作用。但是培训一般集中在相对高能力的劳动力中,因此对贫困人口没有作用。

外国直接投资可能通过与当地上游供应企业(特别是中小企业和农民)的联系间接造福于贫困人口。非洲国家园艺出口行业的增长为农民提供了全新的市场机遇。但是,如果外国企业主要依赖进口原料,例如服装行业的原料或者电子组装的元件,正如出口加工区(EPZs),那么间接效应有限。

投资的地理位置也是一个重要因素。如果投资发生在贫困地区,那么相对发生在富裕地区,其对贫困的间接效应会更加明显。除了资源开发的位置由地理因素决定,其他外国直接投资一般集中在所在国家的富裕地区。

(三)分配途径

企业途径将贫困人口视为生产者,分配途径则将贫困人口视为消费者。现存的一种观点认为“贫困对经济的主要影响是限制了商品和服务的市场规模”。正如说服企业承担环境保护的责任一样,基于此可以说服企业参与消除贫困。印度的跨国公司塔塔(Tata)在国内具有高度的社会责任意识,认为如果要扩大市场,那么首先要把贫困人口转化为消费者。

C.K.Prahalad在管理学文献关注“金字塔底端的财富”,分配途径随之得到推广。他阐述道:“通过刺激经济金字塔底端的商业发展,MNCs可能彻底提高成千上万人的生活水平,并且有助于建设一个更加稳定、更加安全的世界。”他一再强调世界贫困人口所代表的庞大潜在市场,并通过开发潜在市场的成功案例论证其观点。虽然他提供了印度和其他国家的多个令人激动的成功案例,但是其中不少来自非营利性组织,只有少数几个来自外国投资者。他通常高估了贫困人口的潜在购买力,经常扩大了贫困人口的定义,将一部分按照发展中国家标准相对富裕的人口也包括在内。

Prahalad以及其他作者指出,如果将贫困人口作为消费者包括在全球化进程中,那么他们代表了一个潜在的庞大市场。这毫无疑问是正确的。然而,因为贫困状况的改善可以扩大市场刺激经济发展,所以就认为消除贫困符合私人企业的利益是一个误解。其中的一个原因是所谓的“集体行动的困境”(coordination failure)。如果企业要从扩大的市场中获益,那么所有企业都要参与消除贫困;单独一个企业的行动对市场扩大的作用非常微弱。

能够最快从潜在市场扩张中获益的是生产快速消费品的企业,例如饮料、烟草和肥皂。这类企业通过提高商品对贫困人口的便利程度扩大潜在市场,例如以更小的分量包装商品或者提供信用消费。与此类似,南非标准银行(Standard Bank South Africa)利用其ATM网络向贫困人口提供低成本的银行服务。公用事业是贫困人口另一个潜在消费市场。Aaron建议基础设施领域的外国直接投资(例如自来水供应和排污系统等关乎切身需求的服务)和通讯交通领域的外国直接投资可以降低提供服务的成本,从而为潜在市场的扩大做出重要贡献。当然有人担心私人投资提供的服务泥沙俱下,损害贫困人口的福利。

值得注意的是,跨国公司将其产品销售给贫困人口并不保证提高贫困人口的福利水平或者消除贫困。雀巢公司向发展中国家提供的奶粉的质量存在问题,而雀巢公司瞄准的市场群体本来就是那些无力购买高质量婴儿奶粉或者只能用被污染的水冲泡奶粉的低收入人群,最终导致婴儿营养不良或者腹泻。奶粉质量问题从而引起高度关注。孟加拉低收入人口购买的皮肤美白产品不利于持续发展。其他领域也存在一些连锁反应。英美烟草公司销售的烟草挤占了很多从事手工生产烟草的女性劳动力,导致贫困人口收入条件恶化。

(四)政府收入途径

Winters定义的最后一种途径涉及发展中国家政府增加的收入。外国投资者,特别是开采行业,为政府贡献的税收收入可能用于反贫困支出。政府收入途径的效率取决于国家能够对外国投资者征收的税收以及税收的支出方向。

很多因素限制从外国直接投资中获得收入。为了吸引外国直接投资,政府经常在一定时期内对外国投资者免税,从而政府来自投资的收入减少。出口加工区尤其如此,其税收和管制都是最少的。跨国公司也会在全球选择分支机构的地址以最小化税收负担。他们利用避税天堂获得很大的利润,从多种转移定价方案中选择策略降低高税收地区要求的利润水平。大型跨国公司都投入大量资源确保能够最小化税收。虽然企业谨慎区别避税(合法)和逃税(非法),但是二者界线市场模糊。非法活动还包括行贿和腐败,将国家资产转移给私人。

外国直接投资消除贫困的途径的作用十分有限,有时甚至是负的。外国直接投资和增长的关系不确定,取决于当地环境条件。对雇佣的直接效应和非直接效应受到局限,很少影响到贫困人口。虽然理论上贫困人口是一个潜在的市场,但是实践上贫困人口对主要的跨国公司而言不是重要市场;而且并非一定有利于贫困人口。最后,全球化导致政府越来越难从国际流动资本上征收税收。

四、企业社会责任及其对贫困的影响

正如前一节所说,跨国公司并不一定对南半球发展中国家消除贫困发挥积极作用,甚至可能产生负面影响。那么,履行社会责任是否能够帮助企业实现更加积极的结果呢?

(一)企业社会责任和增长

企业履行社会责任的重要原因之一是,牺牲其他目标全力追求短期利润将导致长期负面影响。“缺少社会责任的企业将发现,虽然伴随着经济增长,但如果社会动荡、市场萎缩和原材料耗尽,其利润将逐渐消失。”但是履行社会责任将获得更多长期增长并没有得到确切的证实,反而对企业社会责任的批评认为企业社会责任背离了企业追求利润的本质,最终破坏了市场经济,降低了福利。

既然企业社会责任对增长的影响没有达到一致的共识,那么具体考虑企业社会责任实践的方式通过前一节界定的三种途径如何影响贫困更有意义。

(二)企业社会责任和企业途径

企业促进降低贫困的主要途径之一是创造就业机会。企业社会责任能够为贫困人口创造更多的就业机会吗?或者通过提高工资水平、增加收入稳定性等方式降低贫困吗?企业社会责任涉及的劳动力问题貌似可以促进减贫。例如,法定最低工资水平或者“生存工资”确保企业支付的工资水平不低于贫困线。禁止性别歧视也可以认为有助于消除女性劳动力家庭的贫困。

正如上文所述,跨国公司对南半球发展中国家贫困的正面影响因为雇佣的贫困人口数量相对较少而受到严重限制。企业社会责任并没有任何措施能够鼓励跨国公司创造更多的就业机会。事实上,关于劳动待遇对企业的强制要求反而可能使很多劳动密集型产业丧失竞争力。巴基斯坦的足球制造业因为引入监督导致低质足球的单位成本增加了6-12%,来自中国机械化生产的竞争压力相对增加了很多。

企业社会责任的内容没有直接要求企业面向贫困人口创造就业机会。外国投资者在当地的决策将对贫困产生重要影响,但是只能根据经济目标决定,而不受企业社会责任的束缚。事实上,企业社会责任的某些要求迫使企业避免雇佣穷人,例如耐克因为公众对剥削的关注而拒绝雇佣家庭劳工。

企业监督其经济活动的社会影响的努力可能导致间接的负面影响。集中的少数大供应者相对于分散的大量小供应者更加容易监督,因此企业存在选择集中的大供应者的倾向。然而,小规模甚至非正规企业比大型生产商更可能雇佣穷人,从而对穷人产生不利影响。巴基斯坦的足球制造业提供了一个例子:Sialkot地区对公众关心童工问题的反应是将生产集中到正规工厂中,导致很多女性家庭劳工失去工作。与此类似,南非白酒行业的企业行为规范扩大了农业的收入不平等问题,权力向富裕的白人农场主集中。

与此相反,最近的一项发展可以代表企业社会责任对贫困人口的潜在正面影响,例如一些跨国公司决定向携带HIV阳性的工人提供抗病毒药物。如果携带HIV/AIDS的工人没有接受治疗,那么很容易无法继续工作,生活将举步维艰。上述政策可以显著改善他们的生活,防止他们的家庭重返贫困。患者工人的其他家庭成员也能够从中受益,而且离职以后患者工人也将继续受益于此。虽然如此,但是切记夸大这项发展的意义。关于企业对HIV/AIDS的措施的一项调查显示“即使是在HIV/AIDS重灾区南非,最大的公司在这方面也没有全面覆盖”。

(三)企业社会责任和分配途径

企业社会责任通过分配途径对贫困的影响相当有限。该途径发挥作用的机制基于穷人消费品的价格和可获得性;但是一般而言,履行社会责任的企业生产的产品的销售对象不面向穷人。企业社会责任压力的主要来源在于北半球发达国家的市场,关注经常集中在那些出口企业身上。关于劳动者权益的行为规范主要集中在服装、鞋类、体育用品、玩具等著名出口品牌上,反映了上述现象。其他行业如林业、矿业等在关于环境保护方面的企业社会责任领域是典型。

即使跨国公司生产的产品面向国内市场,也主要是销售给高收入消费者,从而对贫困没有影响。例如,汽车、家电等耐用消费品。确实也存在面向贫困消费者的行业,例如软饮料(可口可乐、百事可乐)和食品(联合利华、雀巢)。虽然这些产品对穷人产生很大影响,但是没有明显的证据表明这些公司采取的企业社会责任措施促进了消除贫困。

正如上文所述,对贫困有重大潜在影响的外国直接投资领域是基础设施。这些项目经常包括公私合营关系,或者是政府的管制项目。这些项目对贫困的影响首要依赖于政府扮演的角色,而不是任何特定的企业社会责任措施。

另一个可能对贫困存在重要影响的是制药行业。目前高昂的药物价格令很多贫困家庭无法承担,特别是最近关于治疗HIV/AIDS的抗病毒要求的争论生动地说明了这一点。跨国公司近来降低发展中国家的药物价格,是造福穷人履行企业社会责任的一个例子。然而,实际上该举措并不是由企业社会责任推动的,而是因为药物市场竞争的加剧、捐赠资金的增加以及药物公司迫于非政府组织的压力而获得的社会支持力度下降。

这个例子说明了一项有利于穷人的企业社会责任措施的落实,需要大量艰苦的努力才能帮助穷人(家庭或国家)以一个优惠的价格(对社会负责的价格)获得药物产品。目前践行的企业社会责任通过分配途径对穷人产生的影响微乎其微。关注劳动力和环境问题以及出口行业的企业,说明企业社会责任尚未注意到跨国公司的营销和定价策略。

(四)企业社会责任和政府收入途径

正如上文所述,外国投资者上交的税收可以增加政府收入,用于减贫。但在实践中,政府提供的税收免征优惠和跨国公司的避税策略减弱了该项收入。

税收是企业的基本义务之一。正如Christensen和Murphy所写:“令人惊奇的是,关于企业社会责任的争论虽然深入企业与社会的各个方面,但是很少有人质疑企业最明显和最重要的义务之一,即税收。”相对于环境问题和劳工权益问题,OECD一份关于246则企业行为规范的调查说明对税收的这种忽视。148份行为规范涉及劳动者权益问题,145份行为规范涉及环境问题,只有1份简单提到税收问题。

企业社会责任对贿赂和腐败行为产生的政府收支负担更为关注。2004年6月反对腐败作为联合国全球合约的第十项原则写入其中。虽然这是二十世纪七十年代兴起的企业社会责任潮流中的重要组成部分,但是最近受到的关注程度低于环境问题和劳动者权益。OECD的调查不到四分之一(23%)的行为规范涉及了贿赂和腐败。

在此背景下,企业社会责任强调信息披露和信息透明十分必要。英国国际发展部(DFID)白皮书关于全球化的一份背景报告将更规范透明的信息披露作为促进跨国公司正面影响的重要方式。英国政府于2002年在约翰内斯堡世界可持续发展大会上公布了《开采行业信息透明提案》(Extractive Industries Transparency Initiative,EITI)。该提案致力于凝聚企业、政府、国际组织和非政府组织的力量共同促进开采行业的跨国公司对当地政府和政府代言人的收支透明度。

企业社会责任有助于增加政府收入的方式限制公司对官员的贿赂。然而,这无法降低公司通过合法手段例如转移定价和利用避税天堂进行利润转移和避税。现行的企业社会责任对此无计可施,主流观点认为企业可以通过合法手段全力最小化税收负担。

虽然更高透明度和更少腐败能够增加政府收入,但是支持贫困人口发展的核心问题是政府支出如何分配。因此,基于该途径,企业社会责任和贫困之间的关系十分微弱。

五、结论

履行企业社会责任将促进发展更加兼容更加平等从而消除贫困,该观点遭到质疑的理由很多。到目前为止,企业社会责任没有将减贫作为其主要的目标之一,更多关注环境问题和劳动者权益以及人权问题。这无疑非常重要,本文无意批评企业社会责任的这些内容。然而,既然企业社会责任没有直接关注减贫,那么首要的问题是说明企业社会责任目前的履行方式是否能够间接促进消除贫困。

遗憾的是,本文陈述的证据表明企业社会责任在南半球发展中国家中对减贫没有显著的作用,除非是在有限的特殊情况下。履行企业社会责任在生产方面发生作用受到限制的关键原因是,履行社会责任的跨国公司在发展中国家雇佣的人数相对十分有限。与此类似,在消费方面,很多跨国公司没有为穷人提供相关商品。这不是否认跨国公司通过社会慈善项目促进减贫的作用,只是说明其减贫作用不是履行社会责任的成果。企业社会责任综合考虑环境问题、社会问题和经济决策。

第二个需要考虑的问题是,企业社会责任是否能够将减贫作为一个重要组成部分,与劳动者权益和环境问题共同成为题中之意。《国际时务》(International Affairs)关于此的社论中强调了企业社会责任的一些特点,认为其内在特征限制了将贫困纳入企业社会责任的可能。第一个限制在于,企业社会责任决定经济活动的行动逻辑方式很难与减贫结合起来。虽然存在一些尚有争议的证据表明更高的环境标准和劳动条件与更好的经济表现相关,但是没有理由相信同样的关系存在于公司的减贫活动和盈利能力之间。

第二个限制在于,当前企业社会责任运动的起源是基于跨国公司对环境和社会的负面影响及对其的批评。这导致企业社会责任的定义基本从负面进行界定:企业不能破坏环境,不能雇佣童工,不能性别歧视,不能侵犯人权;或者从允许的方面进行界定:企业允许结社进行集体谈判。面对全球贫困要求一种更加积极的界定方式,例如明确倾向雇佣贫困劳动力,或者以优惠价格向穷人提供商品。

最后,企业社会责任的利益相关者过于集中限制了减贫的作用。根据定义,穷人在企业社会责任中不是利益相关者。当一家跨国企业投资于一国的首都时,偏远农村地区的农民不是利益相关者;而且投资者的决策只关注首都自身,从而加重了穷人的贫困,将他们排除在利益相关者之外。

总而言之,虽然很多发展组织充满热情,但是当前企业社会责任的实践表明其在发展中国家减贫的过程中不太可能发挥重要作用。能否通过改革使得企业社会责任在减贫中发挥更大作用,还存在很大疑问。

论文信息:

Rhys Jenkis, Globalization, Corporate Social Responsibility and Poverty, International Affairs 81, 3 (2005) 525-540.

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2