国际减贫理论与前沿问题2014-第二部分3

后千年发展议程国际动态

徐佳君

摘要:该研究报告将聚焦于国际上关于“后千年发展议程”讨论的核心议题,系统地梳理联合国2015年后发展议程高级别名人小组(简称名人小组)、全球主要发达国家、新兴经济体、国际组织、研究智库和非政府组织等对这一议题的立场和观点。在综合分析各方观点的基础上,有针对性地提出中国应如何更有效地参与到后千年发展议程的国际磋商,并积极地影响国际发展议程的设定与落实。

千年发展目标(Millennium Development Goals, MDGs)即将于2015年达至原定的目标完成时间,国际社会对发展议程“下一步该怎么办”展开了激烈的讨论。其核心议题包括:(1)减贫和可持续发展是否应合二为一成为统一的发展议程?(2)发展议程是否应仅限于低收入的发展中国家(“穷国”),还是应拓展到中等收入国家的低收入群体(“穷人”)?(3)后千年发展目标是否应单纯只关注减贫本身,还是应扩展到“冲突与和平”、“不平等”和“可持续发展”等诸多领域,从而成为全球性的普遍议程?(4)全球伙伴关系的内涵是什么?尤其是新兴经济体应该在国际发展合作领域发挥什么样的角色和作用?

引言

千年发展目标建立在“千年宣言”(Millennium Declaration)的基础之上,力图实现以人为本的全球性减贫纲领。它聚焦于世界上最贫穷的国家和最弱势的群体,确立限定日期的发展目标,明晰具体指标和监测方法,利用发达国家的官方发展援助资源,以实现八项具体的发展目标:(1)消灭极端贫穷和饥饿,(2)普及初等教育,(3)促进两性平等并赋予妇女权力,(4)降低儿童死亡率,(5)改善产妇保健,(6)与艾滋病、疟疾和其他疾病作斗争,(7)确保环境的可持续能力,以及(8)制订促进发展的全球伙伴关系。

千年发展目标即将于2015年达至原定的目标完成时间,国际社会对发展议程“下一步该怎么办”展开了激烈的讨论。“2015年后发展议程”(Post-2015 Development Agenda)备受关注的原因在于,现有的“千年发展目标”在过去十年多的时间里已成为发展合作领域的国际规范和发展思潮的引领者。例如,它关注于基本的人类需求,从而引导发展援助的资金大量地投入到医疗、卫生等直接扶贫的领域。双边和多边的发展机构以千年发展目标对参照物对自身的目标设定、发展政策和实践做出相应的调整。所以,2015年后发展议程所确立的优先目标和指标体系将有望再次对资金的分配和发展机构的改革等关键领域产生实质性的影响。

由此,国际社会对“2015年后发展议程”展开了如火如荼的讨论。相比于千禧年之际千年发展目标所采取的是“自上而下”的制定过程(即先由少数精英和联合国秘书处所主导,而后被联合国会员国所接受),后2015年发展议程的制定试图建立在公开和包容性磋商的基础之上。其中重要的平台和机构包括:

联合国系统工作组(UN System Task Team):联合国潘基文秘书长于2011年9月设立了联合国系统工作组,以协调2015年后进程的准备工作。其核心任务包括评估联合国系统内部关于2015年后发展议程的各项努力,向各利益相关者征求建议,以及为2015年后联合国发展议程的磋商提供一个高瞻远瞩的愿景。该工作组于2012年6月递交给潘基文秘书长阶段性报告《实现我们共同憧憬的未来》。

2015年后联合国发展议程高级别名人小组(简称“名人小组”):联合国潘基文秘书长于2012年7月成立名人小组,对全球发展议程的框架提出建议。名人小组由印尼总统苏西洛、利比里亚总统瑟利夫及英国首相卡梅伦共同担任主席,一共由来自全球的政界、私营部门和民间团体的27名领导人组成。历时十个月,名人小组于2013年5月30日提交给潘基文秘书长报告,题为《新型全球合作关系:通过可持续发展消除贫困并推动经济转型》。名人小组的建议将成为联合国秘书长报告的重要参考依据,为2013年9月第68次联合国大会会员国间的政府磋商提出政策建议。

可持续发展行动网络(Sustainable Development Solutions Network,简称SDSN):秘书长潘基文于2012年成立的联合国可持续发展行动网络,其领导委员会以及范围更广的主题小组网络,在全世界范围内对可持续发展的关键议题进行了广泛协商。领导委员会由与可持续发展各方面问题相关的科学界和实务界专家构成,致力于探索一项整体的、简洁的、基于科学同时以行动为导向的世界性议程。其报告《可持续发展行动议程》于2013年6月6日提交给联合国秘书长。

联合国发展集团(United Nations Development Group)的国家和全球层面的专题磋商:为确保2015年后发展议程制定过程的公开性和包容性,联合国发展集团发起了支持关于2015年后议程进行磋商的项目。在过去一年的时间里,一百多万民众参与了88项全国协商,就11个专题对话进行了探讨,同时参与了“我的世界”和“我们希望的世界”的全球调查。联合发展集团于2013年9月10日发布了调研的总结性报告,题为《一百万个声音:我们期望的世界》(A Million Voices: The World We Want)。

除了上述的联合国发起的2015年后进程之外,国别和地区层面的政府、学界和民间组织针对2015年后的国际发展议程开展了相关的磋商和讨论。

以欧盟为例,欧洲委员会(European Commission)一方面于2012年6月15日至9月15日期间针对四大方面(千年发展目标的贡献与局限、2015年后发展议程的可行性、范畴和具体形式)展开了广泛的征询意见活动,所有利益相关者(政府、私营公司、学界、非政府组织和个人等)都可以分享不同的观点的视角,其咨询结果于2012年11月发布于《“面向2015年后发展议程”的征询活动报告》。另一方面,在欧洲委员会和七个欧盟国家(英国、德国、法国、西班牙、瑞典、芬兰和卢森堡)的支持下,发布了一份独立“2013年欧洲发展报告,”题为《2015年后:为实现包容和可持续未来的全球行动》。

日本国际协力机构(Japan International Cooperation Agency,简称JICA)利用其研究院的比较优势,发起了一个“关于2015年后发展战略:以客观事实为基础的分析”(“Evidence-based Analysis for the Post-2015 Development Strategies”),旨在综合日本国际协力机构的核心观点,以便更有效地影响国际讨论。

概言之,主要发达国家把国际发展合作看作国家软实力的重要部分,希望借此平台提升本国在引领发展理念、制定规范方面的领导作用。比如,美国明确地把“发展”(Development)连同“外交”(Diplomacy)和“国防”(Defence)列为美国国力的核心支柱。英国大力增加对外援助的额度,把实现联合国大会通过的决议——发达国家应贡献国内生产总值的0.7%作为官方发展援助支援发展中国家——当作提升自身国际软实力的重要环节,并且积极地促进国际上关于2015年后发展议程的讨论。

相比于发达国家,发展中国家的参与程度不深,发展中国家和新兴经济体的政府很少积极主动地来推广某项重点发展议程,在多数情况下处于防御状态,对发达国家所推进的议程背后的动机和潜在风险持审慎的态度。例外的情况包括,由脆弱国家组成的七国以上集团(g7+)主动提出“维护和平和国家建设的目标”(Peace-building and State-building Goals,简称PSGs)。但是发展中国家的话语权和参与规范制定的机会相比于以前有相当大的提升,因为过程的参与性决定了结果的合法性。

此外,在政府和国际组织之外,研究机构和非政府组织通过研究报告和宣传活动来传播自己关于2015年后发展议程的观点和立场。举例如下:美国的全球发展中心(Centre for Global Development,简称CGD)以“千年发展目标2.0”为宣传口号,有针对性地对儿童与青年、抗灾害能力、经济规则、教育、就业、环境、性别平等、卫生与营养、人权、基础设施、和平与安全,以及治理、民主与公正等进行研究,提出如何把重点领域转化成具体指标。英国的海外发展研究所(Overseas Development Institute,简称ODI)也针对抗灾害能力、透明度与问责体制等诸多领域进行研究,提出详实的建议。加拿大的国际治理创新中心(Centre for International Governance Innovation,简称CIGI)和韩国发展研究所(Korea Development Institute,简称KDI)合作研究完成《2015年后发展议程:目标、子目标和指标》的特别报告。欧洲关于救济与发展的非政府组织联盟(The European NGO confederation for relief and development,简称CONCORD)发表了《以人与地球为本》(Putting People and the Planet First)的报告,提出了多项目标。关于继千年发展目标的国际发展目标的南方声音(Southern Voice on Post-MDG International Development Goals)旨在整合发展中国家关于2015年后发展议程的看法,以期确保国际议程的民主性。

下文将根据研究报告、新闻报道和采访等信息来源,对2015年后发展议程所讨论的核心议题进行逐一的综述与分析。

后千年发展议程的核心议题

后千年发展议程的核心议题主要围绕以下四个方面展开:

减贫与可持续发展:合二为一?

到目前为止,联合国关于减贫和可持续发展的国际磋商、机构设置和资金筹措等一直处于“两条腿走路”的状态。

在国际磋商方面,减贫以“千年发展目标”为核心,成员国将于2013年9月联大特别会议对后千年发展目标进行决策;而可持续发展以1992年在里约举办的联合国环境与发展大会为里程碑,2012年世界各国领导人再聚里约热内卢参与联合国可持续发展大会——里约峰会(Rio+20),就“可持续发展”的内涵达成共识——可持续发展由三大支柱组成,旨在以平衡的方式,实现经济发展、社会发展和环境保护,并决定成立可持续发展目标开放性工作小组(Open Working Group on Sustainable Development Goals)以制定可持续发展目标。

在机构设置方面,减贫以联合国开发计划署(United Nations Development Programme,简称UNDP)及其它专门性减贫机构为主要平台,可持续发展则以联合国环境规划署(United Nations Environment Programme,简称UNEP)及其它专门性环保机构为重要平台;两套机构在各自的职权范围内独立的开展相关的减贫或可持续发展的项目规划与实施。

在资金筹措方面,减贫以落实千年发展目标为宗,里程碑式国际谈判以《蒙特利尔共识》(Monterrey Consensus)和《多哈宣言》(Doha Declaration)为代表,其后续的跟进活动由联合国发展融资办公室(Financing for Development Office)来负责;可持续发展的融资由气候变化融资(Climate Finance)、生物多样性等多项主题构成,单独由国际气候谈判等其它国际谈判为平台,确定责任与义务的分配。例如,《联合国气候变化框架公约》(United Nations Framework Convention on Climate Change,简称UNFCCC)缔约方大会(Conference of Parties,简称COP)在坎昆的第十六次会议上决定,到2020年发达国家应每年向发展中国家提供共计1000亿美元资金,用于应对气候变化的负面影响。但由于对气候融资的内涵缺乏政治共识等多种原因,至今尚未形成对气候融资的来源、规模和用途进行有效的监测。

是否应该将减贫和可持续发展两个议程合二为一?国际社会的主流观点对此持肯定的态度,主要理据有三:第一、从发展理念的视角出发,国际社会日益形成共识——减贫与可持续发展息息相关,环境恶化会导致返贫或贫困的加剧。在具体的操作层面,减贫项目和环保项目很难分割开来;项目设计得当,同一个发展项目可以达成多项的发展目标。第二、从机构效率的角度出发,减贫和可持续发展的“两张皮”现象阻碍了合力的实现,双方各持一套发展术语,缺乏有效的沟通和合作。第三、从发展项目的效率的角度出发,不同来源的发展资金限定了很多关于资金用途、财政报表等的不同附加条件,导致受援国忙于应付援助方的各项不同要求,难以从实际需求出发,提高资金的使用效率。因此,联合国系统工作组、名人小组、可持续发展行动网络、2013年欧洲发展报告等都呼吁把两项议程合二为一。

然而,上述倡议存在如下的风险:第一、搁浅有望取得实质性进展的国际谈判议程。每项议程各有其自身的挑战,国际社会就每项议程达成共识的难度有差异。若将减贫和环保议程熔为一炉,分歧性大的议程可能会耽搁共识性较大的议程取得谈判的成功。第二、发达国家希冀通过合并两项议程,对受援国施加援助的附加条件,以达成环保的目标。这些附加条件有可能超越了发展中国家的发展阶段。过于苛刻的附加条件会牵制到经济发展的步伐。第三、威胁到发展资金的充足性。如果议程拓展了而融资承诺的数额仍保持不变的话,就容易挪用减贫资金用于环保等其它用途。更深层次的融资挑战是,减贫资金和环保资金所规定发达国家所应承担的国际责任性质迥异。例如,减贫资金是发达国家出于道义的自愿行为。相比之下,气候变化资金是基于“谁污染谁补偿”的国际准则,缔结了国际公约,因此具有法律上的约束力。倘若把减贫资金和气候变化资金融为一炉,发达国家有可能借此推卸应该承担的国际义务。

综上所述,尽管国际社会从理念上已经意识到可持续发展需要实现经济、社会和环境三者间的平衡发展,但是处于不同发展阶段的国家对于实现经济增长和环境保护的优先顺序和彼此取舍存有较大的分歧。虽然“绿色增长”(green growth)等口号的提出旨在证实经济增长和环境保护并非二者不可同时兼得,但是在资金和技术等约束性条件下,政策制定者仍旧面临着艰难的选择与取舍。

政治上的互不信任使得国际谈判步履维艰:一方面,发达国家在资金支持和技术转移方面迟迟未能兑现已有的承诺,而在推进减贫和环保两项议程合二为一方面却积极有为,这使得发展中国家对其背后的动机持极大的怀疑态度;另一方面,发达国家在全球经济危机和国内财政吃紧的大背景下面临着越来越大的国内政治压力,呼吁避免出现使用对外援助资金进行环境破坏的现象(如支持煤炭发电站、建设损害自然生态的大坝等等),这使得发达国家对受援国是否能有意愿保护环境持越来越谨慎和质疑的态度。由此导致了国际社会上关于这一议题的讨论很容易陷入政治上的僵局,双方各执一词,错失了达成互赢性政策的良机。

为了避免上述僵局的出现,一条切实可行的道路是通过自下而上实验性的创新寻求互惠性发展。例如,环保扶贫等创新型模式已在基层得以实践。这类实践的意义在于避免了政治原则性的辩论,从而关注于扎根于实践的解决问题的办法。可持续发展是每个国家所面临的共同挑战,目前尚未存在完整的答案;因而,这一难题的解决需要打破常规的创新。

中国在创新性政策实践方面存在较大的优势,在很多政策领域都经历了从开拓性实验项目到示范推广,再到总结反馈的良性政策创新过程。而且,中国是可持续发展模式创新的天然试验田,因为国内不同地区所面临的挑战具有多样性和复杂性的特征,从而有望激发出更大的政策创新的活力。为此,中国应大力开展国际发展合作,鼓励可持续发展模式的创新和推广,以树立正面积极的国际形象,并争取更大的发展空间。

“穷国”与“穷人”:孰轻孰重?

千年发展目标通常被看作是富国援助穷国减贫的发展项目,而如今全球范围内贫困人口的分布正在发生实质性的变化。数据表明,1990年大约90%的贫困人口居住在低收入国家,而如今有超过70%的贫困人口(约有9亿6千万人)生活在中等收入国家。而且随着低收入国家经济增长势头的迅猛发展,这个趋势将会进一步深化。由此所带来的发展政策挑战是国际发展援助是否应仅关注于低收入国家的“穷国”,还是应打破国界线以援助“穷人”为目标。

关于这个议题,国际社会的观点迥异。一方面,发达国家宣称中等收入国家的政府应承担帮助本国低收入群体脱贫的责任,而非国际社会上的富裕国家政府。因而,发达国家应把有限的官方发展援助投入到低收入国家(穷国)。从这一路径出发,发达国家正在考虑变更其对外援助政策,决定是否停止对中等收入国家的援助。这一论据在发达国家国内削减预算的大背景下可以帮助政客得到国内选民的投票。从短期的利益考量出发,发达国家也不愿支援中等收入国家,因为它们担心新兴经济体的快速发展会给发达国家带来更大的竞争性压力。

另一方面,国际社会有强烈的呼声要求继续援助“穷人”,哪怕他们生活在中等收入国家。理由如下:第一、如果国际发展议程只与“穷国”相关的话,那么它的影响力就会越来越小,成为只同世界上一小撮人相关的议程,算不上名副其实的“国际议程”。根据经济预测,到2030年将有超过半数的低收入国家迈入中等收入国家的行列,低收入国家群体将主要由少数的受战乱影响的非洲国家所组成。据此,若发展援助机构只援助低收入国家的话,它们将成为一个援非基金,而非全球发展机构。第二、从伦理的角度看,生活在中等收入国家的穷人应享有同低收入国家穷人同等的权利,他们对基本生活需求理应得到国际社会的承认和支持。第三、从援助有效性的观点出发,由于中等收入国家对援助的依赖性相对较小(这得益于其它发展资金的供给),而且其机构能力较强,所以它们可以更有效地利用好发展援助资金,取得更有效的发展效果。第四、从援助国的中长期的利益来看,保持同中等收入国家的发展合作关系有助于实现全球公共物品的供给(比如,减少温室气体排放等等),减缓由于贫困带来的地区的不稳定性和非法移民等负面影响。最后,随着城市化和工业化的发展,城市贫困将逐步成为新的难题和挑战,因此同中等收入国家之间的发展合作的意义不仅仅在于援助资金的拨发,而在于发展理念和经验的分享和传播,这将从长远上帮助低收入国家未雨绸缪更好的应对这些新的挑战。

因此,这个议题在国际发展领域尚未形成一致性的看法。由于议题本身的政治性和敏感性,除了研究所的报告外,官方文件里很少有直截了当的观点陈述。不过有的报告间接的表述了初步性立场。例如,名人小组报告呼吁“所有人携手共进”(Leave no one behind),旨在坚持消除极端贫困是捍卫普世人权和基本经济机会的要求,不容剥夺任何人的该项基本权利。此外,有些国际组织已经开始试图改变以往的融资方式来继续维系它对中等收入国家的减贫援助。例如,世界银行集团旗下的国际开发协会的第十七次增资谈判就已经尝试性提出以有偿贷款而非无偿捐款的形式,以此来激励援助国对贫困人口聚集的大国(比如印度等)保持并加大已有的援助力度。

针对这一议题,中国可以采取积极稳健的措施来引导国际舆论向着有助于继续深化中等收入国家参与国际发展合作的方向发展。具体而言,中国可以争取发达国家和国际组织的发展援助机构的资金和人力资源,以拓展三方合作(tri-angular cooperation),传播中国在减贫、环保和社会保障领域的成功做法,汲取国际上的创新经验。尤其值得指出的是,中国应在三方合作中争取议程的设置权,避免陷入由发达国家设定援助范畴,我方出资援助第三方受援国的被动做法。除了三方合作之外,中国还可以争取国际资源加强对外援助的人力和机构能力建设。这一做法可以有效地应对中国在上升期过程中所面临的挑战——专业人才和机构能力建设的进度跟不上对外援助额度增加的速度。这一倡议并非要求中国亦步亦趋地盲目地照搬学习国外的经验,而是通过近距离的接触与了解,分析发达国家在历史上所犯过的错误和取得的成绩,从而启发中国做出明智的政策选择。

举例而言,中国当前在对外援助领域所面临的政策性挑战包括如下方面:(1)机构专业化与“援助产业”(aid industry)寄生化的矛盾:一方面,为提升发展援助的效率,中国需要加强专业队伍和专门性机构的建设;另一方面,发达国家的教训表明,一旦对外援助发展发展到了产业化规模,就会激励以援助为生计的营利性企业和发展专家的成倍增长。由此导致了决策行为的短视化和牟利性,即援助不再以追求协助受援国从根本上实现内生增长以摆脱对援助的依赖性为目标,而是以各种手段和方法加大援助力度从而中饱私囊。长期以往,援助产业化会形成强势的既得利益集团,由此导致机构臃肿、效率低下等诸多弊端。(2)“硬”援助和“软”援助如何形成合力:长期以来,中国在援建基础设施等硬援助方面保持着较强的比较优势,但是在如何提升受援国的制度、机构和能力建设的软援助方面的经验不足。而且受对外援助政策“不干涉他国内政”理念的影响,中国在软援助领域一直持有相当审慎和观望的态度。然而随着中国对外援助和发展合作的深入,就会越来越深刻的认识到如果机构和制度不配套,援助效果多半只会昙花一现。为此,中国可以积极有效地开展援助经验的分享项目,借鉴国外的做法,制定有效的对外援助政策。

超越“南方”(发展中国家)和“北方”(发达国家)的界限:全球性的议程?

千年发展目标往往被界定为北方发达国家帮助南方发展中国家实现减贫的发展议程。然而,随着全球性发展问题(诸如气候变化、安全等)的日益凸显、共同性发展挑战(诸如不平等的加剧等)的蔓延以及全球经济实力对比的变化(新兴经济体异军突起,而传统援助国则国债高垒),国际上关于超越南北发展合作框架束缚的呼声越来越强烈。但由此导致的挑战是如何防止舍本逐末的后果——多元化的发展议程林林总总,分散了优先的战略重点领域。

一方面,国际社会普遍形成共识性意见——新的时代面临着新的挑战,墨守陈规不是出路所在。减贫与经济增长、社会公平、环境可持续性和安全稳定的发展环境密不可分;因此,如何把握住发展任务的复杂性和艰巨性,以及不同发展方面之间的内在关联性,就成为实现应对当前和未来发展挑战的核心所在。联合国系统工作组提出了发展的四维度的主张,即发展应包括四个核心维度——包容性的社会发展、环境的可持续性、包容性的经济发展、和平与安全。名人小组报告提出五大变革性举措——所有人携手共进、以可持续发展为核心、经济转型推动就业与包容性增长、建立和平和有效、开放且问责的制度、打造新型的全球伙伴关系。联合国发展集团所撰写的全球范围内征询建议的报告呼吁,建立一个以人权以及平等、公正和安全的普适价值观为基础之上的新的2015年后的发展议程,以清醒的认识到发展的挑战需要一个综合性、贯连性和全球性的可持续发展议程。可持续发展行动网络委员会提出十点可持续发展的重点挑战,包括了可持续发展治理模式的创新等等。欧洲发展报告(2013年版)呼吁“超越千年发展目标”(Beyond MDGs)、“超越对外发展援助”(Beyond Aid)以摆脱现有框架的束缚实现变革性的新议程。

另一方面,拓展性的全球性议程带来了新的风险与挑战。第一、优先重点过多过泛,发展议程的决策沦为政治妥协的产物而非基于理性判断的结果。由于牵涉到资金的分配和扶持力度,很多专门性的发展机构、非政府组织和研究机构都希望自身赖以立足的领域能够成为优先发展领域(虽然不可否认它们积极争取也源于对该项发展领域切实的关怀)。据研究数据表明,目前已有近80份关于2015年后发展议程的具体建议,包括综合性和专门性的建议两类,前者以加拿大国际治理创新中心的《千年发展目标与2015年后:不可为而为之》为代表,后者包括了数十个专题领域。第二、议程纷繁、观点迥异,达成共识难度增大。发达国家的发展机构借此机会大力推进本国对外援助的理念与热点领域,希望成为国际发展议程设定的“领军人”(Championship)。例如,日本国际协力机构主推“化解灾害风险”(Disaster Risk Reduction)的倡议,以此推动其“人类安全”(Human Security)理念的推广。英国则大力推进其“良治”的理念。英国首相大卫·卡梅伦(David Cameron)借着担任名人小组主席的机遇,提出“金色丝路”(Golden Thread)的理念,即呼吁用“良治”串联起“开放性社会”(Open Societies)“开放性经济”(Open Economies),推进法治、反腐败、保护私有产权和媒体自由。每个国家都希望自己热衷的领域能够被2015年后国际发展议程采纳,从而成为全球性的纲领,增强其国际影响力。但是由于发展理念和实践的差异性,过分的推崇某一种发展观或发展模式往往会取得适得其反的后果——教条化的尊奉某一种观念,不听取不同的声音,与实践和需求脱节。

针对这一议题,中国应该在承认全球性议程(如全球公共物品供给等)合理性的同时,重点剖析中等收入国家所面临挑战的特殊性和复杂性,以及中等收入国家应对挑战的成败对于国际社会的重大影响。其目的是要让国际社会意识到崛起中的新兴经济体与国际大环境是密不可分的——国际秩序的稳定和和平是崛起的前提条件;而国内发展挑战的解决则事关国际社会的稳定与繁荣。这样做可以让国际社会在制定2015年后发展议程的过程中就适时的考虑到新兴经济体的发展需求与挑战,使得国际议程的设置与国内的发展挑战息息相关。否则,如果中等收入国家在国际平台上失语的话,发达国家所主导的议程设定很难得到新兴大国经济体的认同和支持。

全球伙伴关系的内涵何在?

传统上,千年发展目标的“全球伙伴关系”意指发达国家政府与发展中国家政府之间的援助关系。但是,南北援助关系的观念已落后于时代的潮流。相比于2000年——官方发展援助是发展中国家发展资金的主要来源,如今其相对规模和作用越来越小。数据表明,以平均水平而言发展中国家的国内政府财政收入已成为其发展资金的重要来源:2011年,其国内政府财政收入约占国内外资金总量的80%。即便在国外资金来源当中,官方发展援助的比例仅占10%左右,据主导地位的是国外私人资本(海外直接投资等)其比例超过60%。此外,海外亲属给家人的汇款已超过3500亿美元(约30%),远远超过官方发展援助的1360亿美元。

导致上述变化的主要原因是新兴经济体的蓬勃发展,经济增长带来了国内税收的提高、吸引了海外私人资本的流入,由此形成了正向互动。同时,这也导致了发展中国家内部的分化。以低收入的发展中国家为例,它们对官方发展援助仍旧存有较大的依赖性。以其国外资金来源的分布比例而言,2011年,低收入国家的官方发展援助占其海外资本总量的56%、私人商业资本占29%、私人捐助占15%。由此可见,在可预见的未来,官方发展援助仍旧是低收入国家发展资金的重要来源。

结合上述的大背景,国际社会越来越意识到传统的南北援助关系的理念已经不能涵盖国际发展合作领域的新发展,合作主体、目标以及融资工具的多元化呼吁建立新型的全球伙伴关系。但传统的南北发展合作关系仍旧有其重要性。由此带来的核心议题是:全球伙伴关系的内涵何在?

一派观点认为,新兴经济体正在成为全球经济的主力军,占全球经济总量的比重日益提升;因此它们应该承担更大的国际责任,提供更多的官方发展援助,填补低收入国家发展所需的资金缺口。但是,新兴经济体对现行的国际发展援助的规则和规范持有批判的观点,不愿意单纯作为规则的接受者,维持现状。

另一派观点认为,新型全球伙伴关系应该超越于中央政府间关系,囊括更广泛的利益相关者——地方政府、私人企业、非政府组织、社区、科学家、学者等等。政府的作用虽然关键,但有其局限性。只有在不同层次上开展全方位的合作关系,才能调动起各方合作者的积极性,形成合力。

然而,上述观点往往被看成是发达国家政府推卸责任的做法。原因在于发达国家尚未兑现其既有的关于全球伙伴关系的承诺,甚至有所退步。据联合国关于千年发展目标第八项目标(“建立全球伙伴关系”)的监测报告,官方发展援助的规模于2011年和2012年分别降低了2%和4%,这是自1996-1997年跌落后第一次出现的连续两年的缩减。

因此,如果国际社会将讨论聚焦于“应该由谁来承担更大的官方发展援助的责任”的话,就非常容易陷入政治上的僵局,无法达成共识。因为发达国家希望减轻其援助发展中国家的责任,但不愿意放弃其在国际规范制定和国际组织治理方面的核心影响力;而上升中的新兴经济体不愿意维持“只出力,无回报”的不合理境况。为此,名人小组报告尝试着引导国际讨论寻求新的思路,提出两点核心观点:

一是,南北援助关系应该超越于援助政策本身,更多地关注于与发展息息相关的贸易、移民、非法资金输入等政策领域,并呼吁发达国家修正其国内阻碍发展的政策,为发展中国家创造更大的发展空间。

二是,全球伙伴关系应超越于援助,更多地聚焦于如何帮助发展中国家寻求更多更好的长期融资,以实现经济和社会的变革式发展。长期融资并非一定采取官方发展援助的形式,其主体和渠道都可以多元化。例如,主权财富资金、发展银行、养老基金公司等等都可以通过投资模式和国际规则的创新,化解长期投资的风险,实现双赢的结果。

那么,中国应如何更好的参与到“新型全球伙伴关系”的国际讨论?答案关键在于明晰自身国际发展合作的大战略,从而主动地提出适合国情的对外发展援助的政策方针。现阶段中国对外发展援助可以服务于三大战略目标:

一是、拓展海外市场,协助解决国内产能过剩和产业升级的挑战。援助、贸易和投资相结合有助于发挥有限的援助资金的种子效应,为双边贸易和投资做好前期的铺垫和配套设施的建设。这种做法在传统援助国扩展海外市场时被广泛的采用,但是由于它们彼此间恶性竞争的加剧(如,相互压低资本价格以扩大本国商品的出口)使得这种做法的弊大于利。于是,传统援助国制定了一系列的国际规范来规避上述风险。长期以来,它们在发展理念和机构设置上已无法最有效地实行援助、贸易与投资相辅相成的做法。而中国等新兴经济体的异军突起对它们在国际市场上产生了巨大的竞争压力。因此,它们对中国的现行援助做法一开始进行批判甚至诋毁,后来美国等发达国家开始加大对其本国进出口银行的财政支持力度以抗衡中国的竞争压力。为了让中国在国际发展合作领域获得话语权,为更广阔的发展合作创造空间,中国应加大如何在援助、贸易和投资之间形成合力的机制研究,并着重分析其对受援国就业、产业升级以及贸易多元化的积极作用。同时,中国还应加大对发展过程中存在的问题、风险和挑战的分析,防患于未然,避免该模式中出现官商勾结、扶持淘汰产业等弊大于利的做法。

二是、维护中国海外投资利益,协助建立良性、稳定的双边和区域关系。随着中国对外投资和贸易的深入,海外投资利益的维护成为一个关键性的政策挑战。国际上的“恐华”心理越来越强烈,由此导致了恶性的暴力事件时有发生。为了缓解风险、树立负责任的海外形象,对外援助可以着力于中国对外投资对当地的环境、社会的影响分析,逐步建立起防控风险、监察有度的海外投资体系。否则,中国的海外投资会陷入不可持续的高风险、高成本的陷阱。尤其值得指出的是,国外智库和传媒为了吸引眼球,有丑化中国海外形象,激化矛盾的倾向。如果我们不能及时、正面地解决投资过程中的环保和社会公平等问题,就很容易陷入被动。要取得先机,就需要负责对外发展的多部委之间的协力合作,以及研究智库的总结提炼和对外交流。

三是、提升国际软实力,积极影响国际发展议程的设定,以寻求更大的战略发展空间。长期以来,中国并没有对国际发展合作领域的规则和规范给予足够的重视,因为这些规则往往被看成是“软法”(soft law),不具备法律实施的强制性。但是随着中国经济实力的增强和对外影响的扩大,中国已经无法回避眼前的战略性问题——现有的国际规则在多大程度上存在合理性?若要配合中国对外发展的大战略,这些规则应该做出哪些调整和改善?关于这些问题的深入研究是中国能有效地参与到全球治理的前提条件;否则,单纯的增加对国际组织的捐款不足以提升中国的核心影响力。在规范的制定和协商的过程当中,好的理念的重要性不容忽视。为此,中国应前瞻性地向核心国际组织输送人才,以占领先机,谋求话语权。同时,我们应加大对具体国际规则的剖析,以切实可行的提出改进建议,增加在规则制定过程中的影响力。

结论

本文着重分析了国际上关于“后千年发展议程”讨论。全文的分析围绕着四个核心议题展开,即:(1)减贫和可持续发展是否应合二为一成为统一的发展议程?(2)发展议程是否应仅限于低收入的发展中国家(“穷国”),还是应拓展到中等收入国家的低收入群体(“穷人”)?(3)后千年发展目标是否应单纯关注于减贫本身,还是应扩展到“冲突与和平”、“不平等”和“可持续发展”等诸多领域,从而成为全球性的普遍议程?(4)全球伙伴关系的内涵是什么?尤其是新兴经济体应该在国际发展合作领域发挥什么样的角色和作用?在系统地梳理各方(包括联合国系统工作组、联合国名人小组、可持续发展行动网络、全球主要发达国家、新兴经济体、国际组织、研究智库和非政府组织等)对这些议题的立场和观点后,作者有针对性地提出中国应如何更有效地参与到后千年发展议程的国际磋商,并积极地影响国际发展议程的设定与落实。

国际上关于2015年后发展议程尚处于讨论的初期,接下来的两年时间将进入议程设定的关键期。希望本文关于国际动态的梳理和分析有助于引发国内政界和学界关于这一议程的关注,从而更有效地提升中国在该项议程设定中的影响力。

社会保障、贫困与2015年后的发展议程

Ariel Fiszbein,Ravi Kanbur,Ruslan Yemtsov

一、引言

千年发展目标(MDGs)制定于上世纪90年代,以1990年的水平为标准,其总体和具体目标均反映了当时人们对于发展的展望。时隔25年,一些主题仍适用于当下。例如,全球对极端贫困和饥饿的关注依然热度不减,并将持续影响2015年之后的发展议程;教育和医疗问题在25年前还是发展领域的一个新兴议题,如今已成为这个圈子的中心,在今后的数年里仍会广受关注。然而随着时代的变迁,人们对发展的期待以及面临的诸多挑战也已发生改变。

气候变化和环境破坏速度加快,使得全球共识的形成迫在眉睫。全球化和技术进步给我们带来史无前例的经济增长,与此同时,不少地区的不平等程度却在日益加深,许多国家积极推行各项政策,但也仅仅是阻止了不平等状况的继续恶化,并未从根本上缓解这个问题。受气候变化、贸易国际化以及资本流动全球化的影响,宏观层面的脆弱性已显著增长。另一方面,随着数据可及性的提升,每个人在微观层面遭受的冲击与脆弱性,尤其是弱势群体的生存状态也受到了发展领域越来越多的关注。

在极端贫困、日益严重的贫富差距以及各类风险带来的脆弱性面前,社会保障的作用逐渐凸显,以此为主题的政策工具也越来越多。“社会保障”是指以物资转移方式来实施的旨在应对风险、脆弱性、不平等和贫困问题的一系列项目。在过去10年间,大量发展中国家针对低收入群体和社会边缘群体实施了较大规模的现金转移支付项目(Hanlon,Barrientos 和Hume,2010)。对许多国家而言,加强社会保障能帮助它们向其他一些重要的发展目标靠拢。例如,有条件的现金转移项目大大促进了医疗卫生和教育方面千年发展目标的实现;社会保障体系避免了各种危机可能带来的饥荒和返贫。类似于有条件现金转移这样的社保项目好评如潮(Fiszbein 和 Schady,2009),在众多低收入国家和其他地区蔓延开来。自2009年以来,面对粮食、燃料和金融方面的多重危机,数十个国家构建起了新的社会保障体系,扩大了既有社保项目的规模,改善了行政管理体系,以实现政府治理的现代化,加强社保体系的成效(Fiszbein,Ringold 和 Srinivasan,2011)。

和1990年相比,如今社会保障在现实生活中的作用以及在发展领域里受到的关注都发生了令人惊叹的变化。此前,千年发展目标既没把社会保障当成目标,也没把它作为衡量经济社会发展水平的指标。而今天,社会保障已成为发展行动一个重要组份。但即便如此,全球只有不到一半的穷人能享受社会保障;在非洲最贫困的五分之一家庭当中,只有不到25%的家庭能得到任何形式的社会保障。很多中等收入国家的社会保障覆盖率尽管较高,但仍面临资金严重短缺、针对性不强、成效欠佳、各类社保项目之间配合不足等问题。

与发表《千年宣言》的时代不同,当今国际社会面临一个前所未有的机遇,来将社会保障列入发展议程的优先事项,把平等问题推向讨论的中心。目前,80%的发展中国家计划构建或增强其社会保障体系(世界银行,2012年)。联合国还倡导建立一个“社会保护最低标准”(国际劳工组织,2011),呼吁各国建立或加强现有的社会保障体系,体现全球社会对人权的尊重。仅此倡议,就能说明社会保障受到的关注程度有多高了。但是,以可持续的方式扩大社会保障,尤其是增强对最贫困、最弱势群体的社会保障仍是一大挑战。社保项目的设计、筹资和实施应该怎么做,可以怎么做?诸如此类的各种复杂问题摆在眼前。2015年之后全球发展框架的磋商为我们提供了千载难逢的机会,使得这些问题可以得到严肃认真的讨论。可以预见,在2015年后的框架中,社会保障既可能是一个总体的目标,也有可能是实现其他目标的重要政策工具,无论怎样,它都必须成为新框架不可或缺的组成部分。

本文以社会保障的作用为切入点,旨在为有关2015年之后发展议程的对话磋商作出贡献。社会保障非常有助于实现许多社会发展目标,而我们主要关注的是消除贫困这一目标。

二、 社会保障与不断变化的发展状况:贫困、不平等和脆弱状况

首个千年发展目标(MDGs)志在消除极端贫困。与之直接相关的分目标就是——到2015年世界极端贫困人口的比重降低至1990年的一半。该目标的衡量指标包括:(1)按购买力平价(PPP)计算,依靠每日低于1.25美元维生的人口比例减半;(2)贫困差距比(贫困深度以生活消费低于每日 1.25 美元的人口比例来计算);(3)最贫困的五分之一人口在国民消费中的份额。从这些指标可以看出,在经济强劲增长的大背景下,消除不平等(贫富差距)也是实现大幅减少贫困人口目标的一个重要方面。

有关2015年后发展议程的讨论才刚刚开始,要想知道其全貌还为时尚早。但可以想象,以后的发展议程或许没有太大变动,类似于消除极端贫困之类的目标应该仍在目标框架之内。只是由于全球贫困状况的变化,某些具体目标可能会做调整。目前,以“日均1美元”计算的全球贫困率已经减半,不过并非每个地区都达到了该目标,尤其是在非洲和一些境况脆弱的国家。这种不均衡的发展将促使国际社会和国家层面制定一个更雄心勃勃的减贫计划。比如,将日均生活消费低于1美元的贫困人口比例降至零或接近零的水平——世界银行正考虑以此为目标。诸如此类的目标还有可能出现在2015年后的发展议程中。在合适的时候,国际社会或许会制定一个更加宏伟的发展议程,以“扭转减贫速率放缓的弧线”,并以远快于过去25年的速度消除贫困。

但是,与1990年相比2015年的局势具有两个鲜明的特点,一是不平等的加重,二是穷人在风险和冲击下的脆弱性引起了越来越多的关注。这需要我们超越以前那种简单的目标,不能把目光局限在“1美元”贫困线下的人数或人口率变化上。

从1965到1990年,东亚经济体“在经济增长的同时促进了社会公平”,这一奇迹主导了25年的全球发展,给减贫事业带来了双重红利。对于它们在发展政策方面的经验教训,人们曾进行了大量讨论和争辩。本文无意回顾这些争论,在1990年以后局势也发生了较大变化。中国和印度分别因为在20世纪80和90年代以后出现的经济高速增长成为了发展领域的佼佼者。但是,中国和印度的经济腾飞一直伴随着贫富差距急剧扩大。在最近的25年中,世界各国收入不平等状况加剧,引发了越来越多的担忧。即便是东亚“奇迹”的创造地,也没能阻止不平等加深的趋势。总的来看,在亚洲的发展中国家,自1990年以来贫富差距扩大的国家人口已超过80%。而在拉丁美洲,许多国家自2000年以来已缩小了不平等。人们认为,唯一的解释就是这些国家采取了协调一致的政策,包括以社会保障为导向的政策干预。

有人对全球发展趋势做了分析,发现全球最为强势的经济力量其实是在扩大不平等。若实施市场经济改革、放开国际贸易,首先受益的必然是那些条件较好的、有着更多资本、技术和更好地理位置的地区,如沿海地区。除了市场力量之外,技术变革的力量也促使生产模式向资本密集型和技术密集型转化,技术报酬持续走高。由于财富分配和人力资本分布本来就不均,上述两个因素使得贫富差距愈加悬殊。在这个过程中,到底是技术还是贸易起了最主要的作用?答案并不统一。但就目前来看,人们普遍认为这两者都很重要。在未来25年,技术和市场的根本力量不大可能发生逆转。因此,若没有积极的政策干预,贫富差距将进一步扩大,消除贫困的目标只会离我们越来越远。

不平等是影响社会福祉的一个重要方面,应该和贫困问题一道成为2015年后发展议程的重要目标。因为贫富差距悬殊会消弭经济增长对减贫的积极影响,阻碍各国实现减贫目标。例如,有研究表明,如果不平等状况的没有加剧,那么亚洲在过去20年间经济增长可以减贫的数量将比现在多出约2.5亿人。与之类似,若不是巴西在1998至2009年缓解了不平等状况,该国的经济年增长率需要提高4个百分点才能达到同等的减贫成效。因此,对于2015年之后的发展议程来说,采取各种措施来消除不平等将是至关重要的。

上文已提到,2015年和1990年相比,发展现实和话语还出现了一个新的变化,即风险和脆弱性在最贫困群体生活中扮演起了核心角色。这些脆弱状况(比如身体健康状况不佳)总是与贫困群体如影随形。针对这个主题,如今已有了一些研究和分析,可以帮助我们理解脆弱性的范围、程度和性质。然而,脆弱性加剧的状况却并未因此而改变。气候变化导致的自然灾害、传染性疾病泛滥、金融危机和全球化带来的一些风险的都在向我们发出警示。它们将在两个方面影响到千年发展目标和2015年后的发展议程:

首先,穷人面临的风险以及风险对他们生活和内心造成的冲击并未完全体现在当前的贫困指标中。类似于《穷人的声音(Voices of the Poor)》这样的定性研究对上述问题给予了高度关注。定量研究者也发现,风险带来的成本可能会拉低贫困群体的收入。如果计入这一点,目前很多处于贫困线以上的人口恐怕仍然属于贫困之列。所以,当前贫困测量的标准方法可能低估了实际贫困人口数量。

其次,冲击和风险可能对家庭生产力构成中期影响。例如,在家庭困难时期婴儿的营养摄入不足将影响身体发育,即使在家庭经济状况宽裕时给他们补充等量的营养也很难恢复正常。在面临这些风险时,贫困户采取的应对策略或许在短期内有效,但不能完全消除风险,从长期来看这些策略可能会限制他们增收,使其陷入贫困陷阱、难以自拔。例如,他们可能不愿引种某些风险较高但单产也很高的作物品种,也不愿在人力资本方面进行较多投资。

如上所述,快速减贫仍是一个重要的发展目标,面对日益扩大的贫富差距,以及风险和脆弱性对贫困群体的重大影响,我们急需对千年发展目标的某些方面进行调整和加强。

首先,在2015年将贫困水平降低至1990年的一半,现在看来这个目标已经不太有挑战性了。我们的减贫事业正逼近难以触碰的收入分配改革领域,下一步可以将基本消除当前的贫困作为新发展目标。

其次,如果要在一段更短的时间内实现上述目标,“扭转减贫速率放缓的弧线”,我们面临的挑战将加大,需要针对最贫困群体采取一些积极主动的政策措施。

第三,由于技术、商品和资本的流动更加开放,全球经济失衡的压力加大,各国需要更多的政策努力才能实现消除极端贫困的目标。

最后,我们需要努力减小风险和脆弱性给极端贫困户生活造成的中短期影响。

要帮助贫困户应对风险和脆弱性,更快、更广和更深入地减贫,政府需要采取一系列社会保障措施。有些可以帮助人们应对风险,如保险项目;有些侧重于减贫,如有条件的现金转移项目;还有些措施可以同时实现两个目标,例如公共服务体系,能为高生产力和风险管理创造条件,从而直接或间接地推进减贫事业。

只要社会保障项目总体运作良好,它们就能帮助我们在当前的背景下快速减贫。因此,我们相信,社会保障将在2015年后的发展议程中发挥核心作用。如果新议程把减贫、缩小不平等、降低风险和脆弱性作为发展目标,那么社会保障就会成为一个重要的政策工具。届时,政策制定者需要一些指标来决定社会保障的覆盖范围,并衡量其最终效果。

值得一提的是,在千年发展目标中,最终目标和政策工具的界线似乎有些模糊不清。以第4项千年发展目标为例,总目标是到2015年,五岁以下儿童的死亡率比1990年水平降低三分之二。这个目标的三个衡量指标包括“1岁以下儿童接受麻疹免疫的比例”。显然,这是一个实现目标的工具,而非判断指标。再来看第5项千年发展目标,即改善孕妇健康水平。其分目标之一是控制孕产妇死亡率,这显然是一个针对总体目标的指标;另一项分目标“实现熟练分娩照护的普遍覆盖”,看起来其实更像是一种实现目标的手段。

全球范围的发展目标体现了我们在发展目标和实现工具方面取得的共识。但其实,制定目标这个过程本身就是对发展工作的支持,因为它能促成政治共识、整合公民社会的力量、带来一定规模的各类发展援助。国际层面达成的共识也能成为各国制定政策的依据,鼓励各国的公民社会督促政府兑现国际承诺。因此,这些总目标、分目标和衡量指标能用来评估各国政府的表现,显示它们与国际标准之间的差距。当然,所谓的“国际标准”可能已根据各国状况进行了因地制宜的调整,并不是一刀切的。如果这些标准是量化的,而且政策工具和目标的因果关系非常明确,那么人们就能据此估计需要多少资源来实现目标。

为了调动公民社会和政治团体的力量,我们需要在制定目标和指标时考虑尽可能多的受众,一方面要使目标和指标高度地理论化和概念化,另一方面也得迎合广大民众的诉求,毕竟他们的积极性可能会影响资源的整合。

三、世界各国的社会保障和减贫状况

上文已经指出,应当将消除贫困、解决日益严重的不平等和脆弱性问题为作为2015年后发展议程的主要部分,而社会保障是应对这些挑战的重要手段。本节将介绍世界各国社会保障的基本状况,用定量方法评估社会保障对减贫和缩小不平等的影响,这些影响取决于相关资源的投入数量和使用效率。

我们知道,减贫并不是社会保障的唯一目标。但是,在2015年后的发展议程中,对单一目标(减少贫困)的关注有利于对社会保障项目的评估。本文的关注点是千年发展目标的第一项,即“每天1美元”的国际贫困线标准,更具体地说,是按照2005年购买力平价计算的每人每天1.25美元的标准。只要有准确的数据,这一目标就能操作化。但正如很多读者所知道的,贫困线在很多时候是武断的二元分割。对许多较为富裕的国家而言,每天1美元的贫困线没有任何意义。因此,我们也可以采取相对的方式来界定贫困,即将贫困线设定在消费水平最低的五分之一群体的消费上限附近,这样贫困人口的占任何国家总人口的比例都是20%。由于篇幅有限,本文不会对贫困测量方法做过多讨论,而是采用一套比较普遍的方法来测量社会保障对减贫和缩小不平等的影响。

社会保障项目的目标和风险各异,分类方式也千差万别。这里将采用发展中国家普遍使用的方式,将社会保障项目定义为社会保险(缴费项目,以养老保险为主)、劳动就业(如就业培训)和非缴款性质的社会援助项目(或社会安全网),即人道主义援助和救灾项目、现金转移支付、食品券发放、学校供餐、实物转移、劳动密集型的公共项目、瞄准式食品救济、补贴和费用减免等。社会保险和劳动就业项目往往让高收入群体受益,而社会救济通常(但并非完全)聚焦于最贫困、最弱势的群体。

这些不同社会保障项目的目标和规模因各国情况而异。社会保障项目由政府、非政府组织或其他资助方运作,旨在为最弱势的家庭和个人提供保障、帮助贫困人口并促进其就业,同时增强社会凝聚力、缩小贫富差距。社会保障项目能满足不同人群的需求,因此每个国家采用的社会保障形式也有所不同。但在构建社会保障体系方面,仍然有一些普遍认同的部分。

比如到2013年,全世界几乎所有的发达国家、发展中国家和新兴国家都实施了现金转移支付项目,覆盖近10亿人口。世界粮食计划署和世界银行近来评估了学校供餐项目,这一举措已经遍及78个发展中国家,惠及2.7亿名青少年。此外,有50多个国家实施了大规模的政府公共工程。

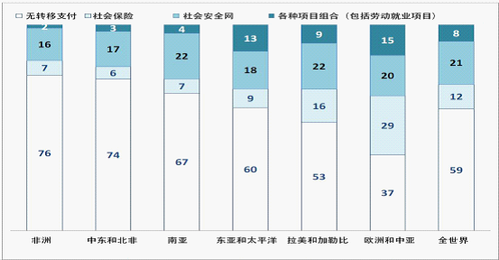

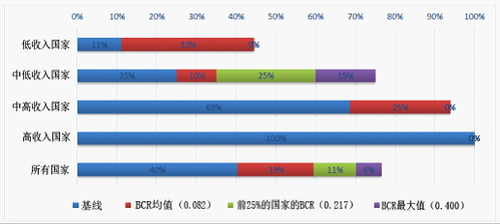

但这些社会保障项目与人口规模相比结果又如何呢?世界银行的《2011年社会保护地图册:韧性和公平指标》(ASPIRE)对大量的国家进行了住户调查,其数据具有相当的国家代表性。各地区不同形式的社会保障项目的人口覆盖状况见图1。可以发现,尽管世界上所有发展中国家都实施了某些形式的社会保障,但受益人口占总人口的比例还不到50%。在撒哈拉以南的非洲国家,任何一种社会保障的覆盖群体都不及所在国人口总数的1/4。尽管南非本地的社会安全网项目历史悠久,但仅有1/3的总人口(最贫穷的五分之一人口中这一比例略高于40%)得到某种形式的社会保障。很多国家的社会保障体系并不完整,缺乏重要的实施手段。当然也有一些国家,如罗马尼亚、蒙古、智利和泰国,社会保障覆盖了近100%的最贫困人群和大多数人口。

社会保障转移支付的充足性又如何呢?他们是否向受益者提供了足够的资源,从而缓减了其贫困状况,避免了他们在贫困中采取有害的应对策略?可以用《2011年社会保护地图册:韧性和公平指标》(ASPIRE)的数据,通过受益人的平均消费来计算他们得到的平均转移支付数量。结果显示,各个国家差异巨大,东欧和中亚国家往往提供了较多的援助,平均占比达53%;受益者的消费中,来自社会保障转移支付的贡献超过50%,拉丁美洲国家则根据贫富差距来调整福利体系,其转移支付占受益者收入的平均比为27%,这些国家贫困人口的平均贫困距约为25%。非洲国家和亚洲发展中国家虽然进行了大量的投入,但由于实施时间较短而难有建树。在南亚、中东和北非地区,转移支付的受益者占总人口的比例还不到10%,在世界范围内是最低的。

综上所述,世界上大多数国家采用了多样化的社会保障手段,但尚未取得预期成效。各国之间的社会保障规模和覆盖范围差异巨大,对减少贫困和缩减贫富差距的实际影响也可能大相径庭。

图1 各地区主要社会保障项目的覆盖百分比(由社会保障项目获得转移支付的人口百分比)

来源:世界银行《2011年社会保护地图册:韧性和公平指标》(ASPIRE)

(一)社会保障项目对减贫的影响

如何评估社会保障在减少贫困和缩小贫富差距方面的影响?如上文所述,社会保障通过三个渠道影响人民福祉:首先是直接向受益者进行购买力转移来降低收入贫困;其二是间接途径,包括提供抵御风险或冲击的保险/保障,从而缓解生计冲击对长期贫困的影响,帮助受益者从冲击中恢复,降低他们陷入“终生”贫困的可能性;三是“投资收益”,即通过生产性投资实现增收,或通过社会保障项目实现就业。显然,这三个渠道缺一不可,任何社会保障项目都需要通过这三个渠道才能减少贫困、缩小贫富差距。例如,获得定期的现金转移支付能为受益者提供收入保障,鼓励受益者投资于高风险、高回报的活动,针对人力资本进行投资以应对市场风险等。越来越多的实证数据表明,这种间接影响促进了受益者长期的收入增长(Alderman和Yemtsov,2013)。但是,这些研究通常仅包括单个国家的单个社会保障项目,解释范围有限。

为了解决国家之间的可比性和全面性问题,我们首先来看直接的转移支付对受益者生活福利的影响,即借助家庭调查数据,计算在没有社会保障项目转移支付的情况下家庭的收入状况。这种将转移支付从个人或家庭的福利中扣除的做法,能够更好地说明问题。当然,由于并未对行为效果等因素进行模拟,计算结果更多地具有指示意义,而非权威结论。在短期内,如果家庭因得到社会保障的转移收入而不再努力赚取市场收入,计算结果显然就会高估了对贫困人口的影响。而任何中期内市场收入的增长都意味着直接评估会低估社会保障转移支付对减贫和缩小贫富差距的影响。在难以平衡二者的取舍时,我们的预测能够作为讨论和敏感度分析的基础。

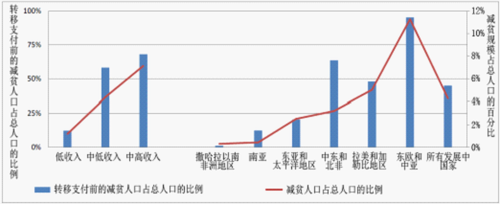

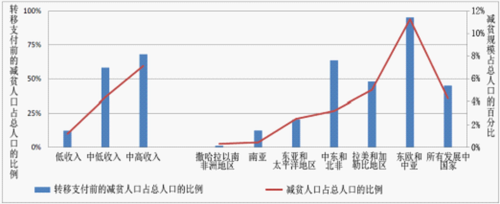

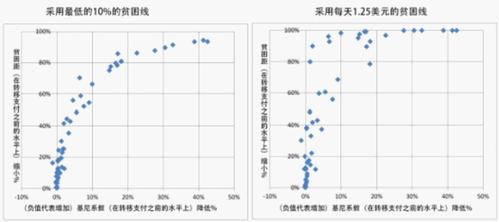

采用《2011年社会保护地图册:韧性和公平指标》(ASPIRE)数据和按购买力平价计算的每天1.25美元的国际贫困线标准,我们模拟了社会保障转移支付将使多少人口脱离贫困(见图2)。如果来自ASPIRE的上述结果能够应用于全世界的发展中国家和新兴国家,那么社会保障可让全球14亿极端贫困人口中约1.5亿脱离极端贫困,减幅非常大。以转移支付前的贫困人口为基准,那么发展中国家的减贫约为45%。转移支付的影响在各国也有差异:在东欧和中亚地区最为显著,而对撒哈拉以南非洲国家的影响最小,仅有1%的非洲人口因社会保障转移支付而脱离贫困。

图2 分地区和分收入水平计算的社会保障减贫规模(每人每天1.25美元贫困线)

来源:作者根据《2011年社会保护地图册:韧性和公平指标》(ASPIRE)数据计算

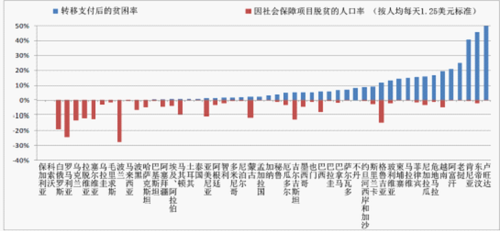

接下来我们将讨论各国之间的巨大差异。哪怕某些国家属于同一收入水平或位于同一地区,它们的减贫进展也会不同。在几个东欧和中亚地区的中高收入国家(如罗马尼亚和波兰),以及东亚和太平洋地区的蒙古等低收入国家,生活在每天1美元贫困线以下的贫困人口数量减少了100%(即消除了贫困)。如图3所示,在最贫困的国家,社会保障对贫困的影响也最小。而这些国家恰恰最需要实现减贫。同时,相同的贫困发生率并不意味着相同的减贫成就:格鲁吉亚和玻利维亚目前的贫困率相当,但如果没有社会保障,格鲁吉亚的贫困率就会高得多。

图3 转移支付后的贫困状况及社会保障的减贫贡献

来源:作者基于ASPIRE的计算

图4 社会保障对贫困距的影响

注:消除转移支付前贫困距的百分比%,以每天1.25美元贫困线为准

来源:作者根据ASPIRE的计算

按每天1.25美元的标准来算,有几个国家的绝对贫困人口数量很少甚至为零,因此也就无法评估社会保障对减贫的影响。为此,本文不仅按照每天1.25美元贫困线预测了社会保障的影响,同时也根据收入最低的20%人口(相对贫困线)进行了预测。

贫困人口数量虽然能够反映贫困的规模,却并不能反映贫困的本质:如贫困的深度、严重程度、贫困人口的平均贫困距等。贫困距即一个国家内贫困人口的收入与贫困线的差距之和,则能够很好地测量贫困的本质。采用每天1.25美元的国际贫困线再次模拟社会保障的影响,如图4所示,社会转移支付对贫困总距的影响甚至高于对贫困人口规模的影响(平均消除了贫困距的50%)。然而,各国的成就仍然显示出巨大的差别。有些国家正在完全消除贫困距,而有些国家却难以取得明显的成效。

从基尼系数来看,社会保障对不平等程度的影响也十分显著,而基尼系数的测量方式可能还低估了这种影响。社会保障项目使基尼系数平均降低10%左右,其中,东欧、中亚地区基尼系数下降幅度超过30%,其他地区的基尼系数的降幅都不到5%。如图5所示,降低不平等程度和缩小贫困距之间有着密切的关系,这种关系不是1:1的。在某些国家,社会保障转移支付甚至会加剧不平等——按照我们的贫困测量方式,这是完全不可能的。值得注意的是,按照每天1.25美元的贫困线衡量,有一些国家能够完全消除贫困。而如果消除不平等(右图)来衡量,结果却完全不同。采用相对贫困线(左图)时,社会保障与减贫的关系密切,对贫困的影响高于对不平等的影响。接下来,我们以每天1.25美元贫困线作为最直接、最直观的指标,来衡量社会保障对消除极端贫困的贡献。

图5 降低基尼系数与缩小贫困距

来源:作者根据ASPIRE的计算

(二)分解社会保障对贫困的影响:减贫、效率和充足的预算

上文已经表明,社会保障项目能够对贫困产生显著的影响。但就社会保障项目的减贫效果而言,各国之间存在巨大的差异。原因何在?社会保障项目的减贫成效取决于两个要素:用于向贫困人口转移支付的资金总量,以及资金利用的情况。贫困距(PGAP)能够清晰地测量社会保障对减贫的影响。将社会保障项目带来的贫困距减少量ΔPGAP归功于流向贫困人口的转移支付总额Tp,再将流向贫困人口和非贫困人口的转移支付总额用B表示,可以得到以下公式:

(ΔPGAP/PGAP) = (Tp/B)/(B/PGAP)

在上式中,左端表示贫困距缩小的比例。右端第一项表示流向贫困人口的转移支付资金占全部转移资金(即转移支付给贫困人口和非贫困人口)的比例,显示的是“瞄准效率”,是用来衡量整个社会保障项目减贫效率的指标。瞄准效率也可称为“成本收益比(BCR)”,用于描述在转移支付的1美元(“成本”)当中,有多大比例用于且仅用于缩小贫困距(“效益”)。BCR的值可以从0到1,当BCR为0时,表示穷人一无所获;当BCR等于1时,表示全部转移支付资金流向贫困人口,用且仅用于缩小贫困距。公式右端的第二项是转移支付总金额与社会保障转移支付前的贫困距之比。如果这一“预算比例”低于1,即使瞄准非常完美,也无法缩小贫困距。显然,预算比例的值也可能大于1。这个公式综合了社会保障实现减贫的两个条件——充足的预算和有效的瞄准。

各国的社会保障预算千差万别。平均而言,各国来自社会保障的转移支付总额达到贫困距(按照国际极端贫困线每天1.25美元计算)的26倍。因此,如果能够有效甚至完全地瞄准贫困人口,那么社会保障项目提供的平均支持远高于消除绝对贫困所需的金额。这也反映了一个事实,即对于许多国家而言,每天1.25美元的贫困线标准过低,占其国内生产总值(GDP)的比例几乎可以忽略。但即便对于这些国家而言,确保非常贫穷的人口得到救助仍然至关重要。社会保障体系提供的转移支付资金的中位数也已经达到贫困距的12倍。如果采取适当的瞄准措施,足以让一般的贫困人口脱离贫困,或至少更接近于每天1.25美元的绝对贫困线,从而缩小贫困距,甚至彻底消除贫困。

要实现这一目标,仅靠资金充足是不够的,还得更好地瞄准贫困人口。期望任何地方的社会保障成本收益比都接近1是不切实际的。首先,现实生活中没有哪个社会保障项目的目标是非常精准地消除贫困距或仅止于此。依据受益者的贫困距来转移支付不同的金额意味着向不同程度的贫困人口发放数额不等的转移支付资金,不但在政治上不可行,管理成本也过于高昂。其次,社会保障项目的目标不仅是眼前的消费和短期内的消除贫困。社会保障的许多要素都不是针对真正贫困的人口设计,而是保障非贫困人口抵御风险以免陷入贫困,以及帮助弱势群体提高应对风险的能力,如缴费型养老金、失业救济金、普惠式医疗保险等。在《2011年社会保护地图册:韧性和公平指标》(ASPIRE)中的56个发展中国家中,仅有23.6%将其全部社会保障的受益者设定为最贫困的五分之一人口。

尽管如此,评价任何社会保障项目资金是否充足的重要标准仍然是其减贫和确保社会公平的能力(见2008年Grosh等人关于瞄准效率的讨论)。也就是说,虽然成本收益比为1是一个难以企及的理想标杆,但各国可以确保向贫困人口和弱势群体提供充足的保障,确保至少有一部分资源流向贫困人口。从总体来看,社会保障体系的平均成本收益比高于0,其中最高值为0.4,也就是说转移支付的每1美元中至少有40美分用来缩小贫困距。东帝汶、约旦河西岸和加沙地区以及卢旺达都达到了比较高的水平。

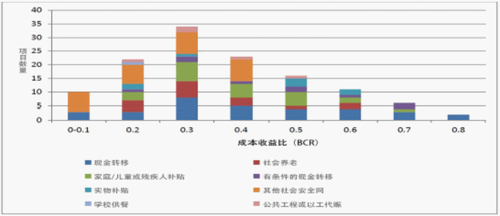

即便有些社会保障项目没有专门针对贫困人口,它们在瞄准低收入人群方面也表现良好。我们通过《2011年社会保护地图册:韧性和公平指标》(ASPIRE)重点关注了不同类型的社会保障项目对最贫困的五分之一人口的瞄准程度。如图6所示,不同类型的社会保障项目的成本收益比差别巨大。通过不同的社会保障项目的组合,一些国家能够取得相当高的效率——共有40个项目的成本收益比超过0.5。

图6还显示,社会保障项目的类型与其瞄准效率之间没有必然联系。在各种社会养老项目、其他现金转移支付项目和实物援助项目之间,成本收益比并无显著差别。有条件的现金转移支付在缩小贫困距方面成效较好,而其他项目(通常是补贴或社会服务)则不然。这一对比表明各国在更好地瞄准贫困人口、实现更大规模减贫方面仍有很大的提升空间,具体的措施可以是组合现有的社会保障项目,或改善社会保障项目的瞄准程度。

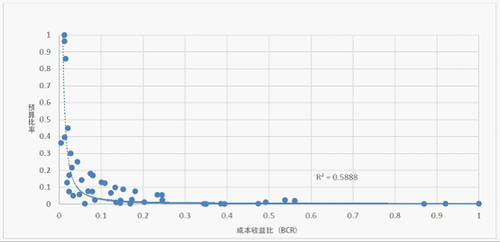

将社会保障项目的减贫影响因素分解为预算充足性和瞄准效率两方面,表明二者的作用通常是互相抵消的。很多国家的社保投入非常大,但成本收益比极低,导致其效率大打折扣。图7在每天1.25美元的贫困线下展示了二者的关系。一方面,某些国家的预算资金充足,能够通过停止向效率较低的项目拨付资金而提高效率。另一方面,一些高效率的国家可通过扩大社会保障项目、提高资金充足程度来实现更大的减贫成效。即使在预算充足程度相似的国家中,不同的成本收益比也会导致减贫成效不同。越南和危地马拉的预算充足率相当,但越南的效率(成本收益比)是危地马拉的4倍,这表明,每个层次上的支出的成本收益比都能够显著地影响社会保障项目对贫困和不平等的影响。与此同时,效率相当的国家在预算方面也可能差异巨大,导致其减贫表现参差不齐。下一节将讨论在给定的预算水平下,提高效率对减贫的影响;以及在效率很高的情况下,促进减贫所需达到的基本预算要求。从而使我们能够更好地设定社会保障的目标。

图6 不同社会保障项目的成本收益比

来源:作者计算。

注:成本收益比以最贫困的20%的贫困线计算。成本收益比是指社会保障和以工代赈项目每花费1美元能够实现的贫困距的缩小程度。

图7 成本收益比和预算比率(经标准化处理)

注:低收入国家的贫困距随不同效率而变化。BCR最大值为0.4,预算充足率最大值为186,此处将最大值设定为1,以利于国别比较。

四、社会保障的减贫目标

上一节已经提到,社会保障可以对贫困产生巨大影响。如果能够满足一定的条件,社会保障项目能够在2010年让1.5亿余人免于贫困。然而,各个国家不同的社会保障项目在实现减贫方面存在着巨大的差异。通过对这些差异的分析,特别是对全球最佳案例的介绍,本节将为2015年后发展议程下的社会保障项目提出一些可能的指导方针和具体目标。这些具体目标以社会保障项目的减贫绩效的实证评估为基础,模拟了在现有预算水平下提高现有支出的效率能够带来的贫困距缩小程度。我们认为,要实现减贫就得提高资源使用效率,很多低收入国家和中低收入国家还需要增加预算支出。在提高资源使用效率方面,我们既可以在单个社会保障项目上做文章,也可以将低效率的项目资金转拨给高效率的项目,能够从整体上提高效率。然而,在缺乏替代方案时,各国政府就需要调动更多的资源来增大社会保障的预算规模。

虽然社会保障对减贫的贡献显而易见,但仅有社会保障还是不够的。还需要通过提高生产率、促进经济增长来增加贫困人口的收入。在本节中,我们将探讨社会保障能够在多大程度上贡献于减贫。具体地说,我们会分析要将贫困距缩小一半所需的社会保障体系,而将另一半贫困距留给经济增长带来的收入增加。

如上一节的图4显示了数据可得的47个国家中,社会保障转移支付促进贫困距缩小的百分比。总的来看,贫困距的平均缩小比例为45%,中值为38%。因此,社会保障实现50%的减贫目标是一个合理的、可以实现的目标。在研究所涉及的47个国家中,19个国家已经达到或高于这个标准,另外28个国家则仍有提高的空间。那么能够提高多少、如何提高呢?

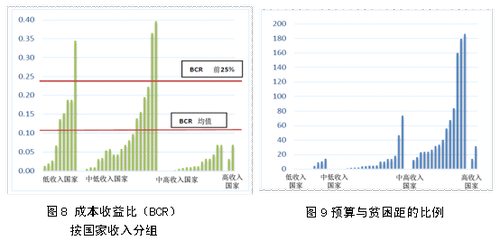

图8显示的47个国家的成本收益比(BCR)是以每单位的转移支付所能够缩小的贫困距来定义的,按照从低到高排序,47个国家可以分为四个收入组别:低收入国家(LIC)、中低收入国家(LMIC)、中高收入国家(UMIC)和高收入国家(HIC)。成本收益比的总体均值为8.2%,中值为4.9%。当然,有些国家的成本收益比要高得多。在BCR值居前的12个国家,成本收益比均值为21.7%。而最高的成本收益比可以达到40%。那么,如果各国的减贫效率高于实际观测水平,又将怎样呢?

图10 在不同的成本收益比(BCR)情况下,能够实现减贫的国家比例(按国家收入分组)

来源:作者计算

计算显示,对于《2011年社会保护地图册:韧性和公平指标》(ASPIRE)涉及的全部国家来说,即便有些国家的社保项目预算规模大致相同,它们的减贫效率也会不一样,这使得社会保障对减贫产生的贡献也不同。假设所有的国家都得通过社会保障来让贫困距减半,有些国家已经达到了这个目标;在预算不变的情况下,有的国家还需提高减贫效率才能实现。本文将它们效率提高的程度分为4类:(1)基线,即该国的实际减贫效率就足以实现预期目标;(2)提高到全球平均水平;(3)提高到BCR前25%的平均水平;(4)提高到样本国家里的BCR最高水平。图10显示了不同收入组中能够通过提高BCR水平将贫困距减少一半的国家比例。

从图10可以看出,在每个国家处于当前成本收益比(基线水平)的情况下,有40%的国家达到了本文提议的减贫目标;当采用所有国家的成本收益比均值(0.082)时,有59%的国家能够实现这一目标;当采用前25%的成本收益比(0.217)时,70%的国家达到了该目标;当采用有些不切实际的最高成本收益比(0.400)时,仍有76%的国家能够实现这一目标。在低收入国家中,即便减贫成本收益比上升至最高值(0.4),还有一半以上的国家缺乏足够的财政资源,也就是说这些国家需要挪用非社会保障支出,或调动额外的预算资源。

对于有些国家而言,单靠提高资源效率并不足以实现减贫。为了让社会保障充分发挥作用、实现减贫目标,它们还需要增加社会保障的预算。图9显示了各收入组中不同的国家预算与贫困距的比例,按升序排列。最令人瞩目的是低收入国家和中低收入国家的预算比例与中高收入国家的巨大差距。一方面,低收入国家的贫困距较大,另一方面,用于缩小这些差距的预算资金规模也较小。

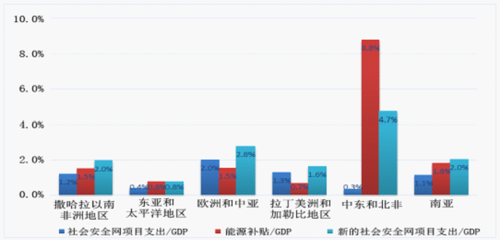

从图11可以看出,在不增加额外预算的情况下,提高社会保障的预算规模仍有很大的余地。该数据显示了目前用于社会安全网项目(SSN,深蓝色)、能源补贴(红色)的支出情况和“新的社会安全网”(浅蓝色)支出占GDP的比例。需要说明的是,能源补贴通常是减贫效率最低的政策补贴;当能源价格飙升时,这一补贴通常会成为政府沉重的负担。除了欧洲、中亚和拉丁美洲以外,每个发展中国家在能源补贴的支出都高于社会安全网的预算。对很多国家来说,能源补贴资金缺少瞄准又缺乏效率,可以在无需扩大政府支出规模的情况下,将资金转向具有较高减贫成效的项目。“新社会安全网”就是将50%的能源补贴经费划拨过来成立的。由此可以看出,社会保障支出的增长潜力巨大。当然,并非所有国家都提供能源补贴。一些国家的财政能力有限,要实现减贫目标就必须获得其他的额外资源。

图11 目前的社会安全网、能源补贴和“新的社会安全网”支出占GDP的百分比

来源:作者计算;Weigand和Grosh(2008);IMF(2013)

注:* 新的社会保障支出假定50%的能源补贴划拨给社会安全网。

本节显示,各国通过增加社会保障支出或提高公共支出效率,就能实现50%的减贫目标。对不同假设下的效率进行预测,结果表明很多国家都能够实现这个减贫目标。当然并不是所有的国家都具备这样的潜力,尤其是低收入国家和中低收入国家。这些国家需要增加社会保障的预算规模。重要的是,也许并不需要增加政府公共开支,只需重新配置财政资金就以实现这一目标。

五、结论

在本文中,我们认为社会保障必须成为2015年之后千年发展目标框架中不可或缺的一部分。我们承认社会保障本身就是发展目标之一,但在研究中也将其视为一种减贫工具。来自各个发展中国家的证据清晰地表明:社会保障项目已促使贫困人口数量减少(通常是大幅减少);若缺乏社会保障,则会对消除贫困的努力构成严重威胁。总的来说,社会保障有助于改善社会公平,降低收入不平等,并通过收入分配促进增收。

我们的研究还揭示了通过社会保障实现减贫的可行性。换言之,实施一定的社会保障项目,大多数发展中国家有能力实现减贫目标。这一研究成果不应被忽视。在制定原先的千年发展目标时,很少有人能在实证依据的基础上论证其可行性。但近10年来社会保障项目的数量和规模都急剧扩大,以发展中国家瞄准性的现金转移项目为最。

我们在第4节进行的模拟基于简单的假设。我们关注贫困的最极端形式,即按购买力平价计算的每天消费1.25美元的贫困线来界定贫困;同时还设定了一个有些任意却直观的目标,即通过社会保障项目缩小一半的贫困距。当然,不同的假设会影响模拟的结果,例如更高的贫困线、采用相对贫困线而非绝对贫困线、设定一个更激进的减贫目标。除了贫困以外,不平等或脆弱性也可作为主要的评价指标。我们欢迎围绕“正确”假设开展辩论,并将在下一步工作中探索不同假设的具体含义。本文为开展卓有成效的辩论提供了一个以数据为基础的框架。

在本文中,社会保障对贫困的影响被简单地等同于通过转移支付缩小贫困距。这一假设未免过于简单,从政策的角度看也难免存在问题,但却能凸显政府预算的核心地位。政府准备投入多少资源来照顾贫困人口和弱势群体(即最需要社会保障的群体),这将影响社会保障项目的减贫成效。

如第4节所示,很多发展中国家目前的社会保障支出水平已经足以实现减贫。但具体应该如何做呢?首先,应提高所有社会保障项目的效率,着力推动改革以降低管理成本、减少各种资金渗漏,并增加对目标群体的预算份额。通常情况下,统筹项目资金、把小规模项目整合成一些大项目是一种比较有效的办法。即使在一些低收入国家,也可使用新的信息通讯技术、加强问责机制来为上述改革作保障。

其次,对于一些目标群体类似、有时甚至是重叠的项目,我们需要对其做调整。国与国之间、国内不同地方之间,各种项目的减贫(及其他)效果可能出现显著差异。在社会保障支出水平不变的前提下,转移支付形式由实物变成现金就是一种很好的项目改进方式。

第三,更慎重地使财政资源流向更需要社会保障的群体,即在不同的社会保障项目之间调配资源。我们认为,关于社会保障项目覆盖面(“覆盖谁、为什么”)的讨论需要更加细致,以识别最脆弱、最贫困的群体,而非基于意识形态或“常识”。一个鲜明的例子是:老人通常并不是一个国家中最贫困的群体,社会救助用在儿童上或许更好——然而政治和文化价值观则恰恰相反。这些问题的答案当然取决于一个社会的优先目标,如达到可接受的生活水平所需要的最低收入水平。不管在哪种情形下,政策制定者要规划社保项目的覆盖范围,要划定“最低生活标准”时,都不得不考虑项目可持续性的问题。

综上所述,努力增强社会保障体系的核心是:提高单个项目的效率、理顺重复的项目,以及在公平和效率的基础上排列财政资源使用的优先序。

然而,许多国家的社会保障支出不足,即便在最乐观的瞄准效率假设下也是如此,难以对贫困发挥影响,更别说实现社会公平了。许多国家可以将财政资源从规模庞大、缺乏瞄准或普惠式补贴项目中转移出来,增加社会保障项目的预算。以化石燃料补贴为例,国际货币基金组织(IMF)最近对这种补贴的规模进行了调查,发现即便是在撒哈拉以南的非洲地区,其能源补贴占全球能源补贴金额的约4%,为地区生产总值的1.5%,或政府财政收入总额的5.5%,其中电力补贴占能源补贴的70%以上。从这一点来看,通过补贴改革来加强社会保障的潜力非常大。

当然,由于各国的国情不同,政治上可行的、适宜的应对措施总会有差异。但是,本研究充分表明,不管对哪个国家来说,在制定新一轮的国际发展目标时,不能也不应该忽视社会保障的作用。

(文章来源:世界银行)

NGO与公民社会在发展与减贫中的作用

Nicola Banks David Hulme

一、引言

发展中国家财政能力有限,又受到治理不善与腐败滋生的影响,难以实现全民共享的发展。正是因为如此,发展的替代形式一直层出不穷。自20世纪80年代以来,非政府组织(NGO)越来越被鼓吹为连接人民需求与现有社会服务的桥梁。当国家无力提供充足的产品、服务和支持性环境以帮助人民实现生计安全,或导致弱势群体被排斥在国家体系之外时,必须寻求提供社会服务的替代方式,并推动政府实现问责。NGO当仁不让地承担起这一使命。然而,对NGO热衷于提供服务而忽视倡导与赋权的批评也一直不绝于耳。在改革国家/社会关系的理念驱动下,NGO在推动长期结构变革时遭遇的重重困难恰恰使得在善治议程下更广泛的公民社会组织的作用得以凸显。

二、NGO在发展领域的出现与壮大

20世纪七八十年代国家领导的发展的失败,使得NGO成为一种新的发展选择,从而以创新的、以人为本的路径提供服务、发起倡导和实现赋权。虽然NGO在发展领域的作用日益显著,但其分类却始终是个问题(Vakil,1997)。NGO发端于悠久的慈善和自助传统(Lewis和Kanji,2009),却有着不同的起源和形式。诸如“NGO”或“第三部门”等分类名词有助于理解这些组织的多样性,但也会在一定程度上造成歧义。例如,讨论NGO的法律地位时,会忽略大量的致力于推动公共产品却并未注册的组织(Srinivas,2009)。

对“NGO”的定义体现了其法律地位、经济/金融能力、活动领域和组织特征——即NGO的非政府性和自治性(Vakil,1997)。同时,NGO分类常采用排他法(非政府、非营利),反映了它们与未能满足贫困人群或边缘人群需求的国家及私人部门的差异和界限(White,1999)。为了本文的目标起见,我们可以将讨论范围缩小到“发展NGO”,但这一概念依然包罗万象,既包括小型的、非正式的、以社区为基础的组织,也包括通过发展中国家伙伴发挥作用的大规模的、高调的、国际性的NGO。鉴于定义“NGO”的种种困难,“类型”就成为在“NGO”部门内部的分类基础。以某一国为基础,但以海外发展目标为己任的NGO通常被称为国际NGO或北方NGO(INGO或NNGO)。这些NGO拥有充分的资金与资源,但对目标国家及草根层面知之甚少,往往通过国内NGO或“南方”NGO“伙伴”(SNGO)来推动工作,而后者在地理、文化、语言等方面拥有与社区的密切联系。这种南北伙伴关系常常是高度不平等的,拥有资金与资源的一方倾向于占据主导地位。

无论分类如何,对NGO的定义与讨论都以其实现“替代性发展”的能力为关注点,即通过提供更有效的路径来解决贫困问题、挑战不平等的权力关系(Bebbington等,2008;Lewis和Kanji,2009),并填补由于国家在服务提供方面效率低下而产生的空白。草根联系是NGO的主要优势,使它们能够以创新性、实验性的社区参与手段进行社会服务与项目的设计(Bebbington等,2008),通过这些项目赋权于弱势群体,帮助他们在排斥性的治理空间中谋得一席之地。“赋权”是NGO最伟大之处:NGO不仅致力于满足贫困人口的需求,更期望以参与式的、以人为本的、以权利为基础的路径帮助他们表达自己的需求(Drabek,1987)。

NGO仍在继续发展壮大。由于没有一个协调机构,我们很难获得相应的国际数据。但Epstein和Gang(2006)认为所有的发展援助国(DAC)向NGO提供的官方发展援助(ODA)在1991/92年到2002年间增长了34%,从9.28亿美元增加到12.46亿美元,而同期国际NGO的数量仅增加了19.3%。伴随着NGO数量的迅速增加,它们的规模也在不断扩大,特别是在南亚地区,如孟加拉的格莱美银行和BRAC,而BRAC的前身正是NGO作为发展的替代性路径得到更多关注的原因之一(Edwards和Hulme,1996;Barr等,2005)。NGO不再是发展舞台上的小配角,它们获得的资助有时比相应的政府机构还要多(Brass,2011)。要理解这种现象,就必须了解NGO所处的历史和制度环境(Lewis和Kanji,2009)。

20世纪70年代末,NGO还很少实施发展项目,也缺乏政策影响。当时为数不多的NGO仅仅是有限地参与了公共服务提供、短期救灾和紧急援助。正是在20世纪70年代末,这一状况开始得到改变,NGO成为发展领域的新宠。随着新自由主义的兴盛、结构调整的推行、公共经费的削减和国家提供服务的退出,市场取代国家成为发展策略的核心,贫困不再是政策的主要关注点,经济增长的涓滴效应得到推崇(Murray和Overton,2011)。同时,资助方对国家的怀疑与失望态度也促使NGO成为新的选择,它们不但能够代表受益者,也能够以创新者的姿态推动技术进步,改善与贫困人口工作的方法(Gill,1997;Barr等,2005;Lewis,2005;Murray和Overton,2011)。

表1 NGO的壮大

|

20世纪70年代末之前 |

有限的能够获得外部支持的小型NGO组成了NGO部门,其中多数为在“南方”运作的“北方”NGO,多致力于宗教援助与短期救援。 |

|

20世纪70年代末到80年代 |

伴随着西方追求自由化,实现了“NGO的十年”,NGO开始成为潜力无限的发展替代选择。 |

|

20世纪90年代末期 |

随着善治议程的出现,对NGO的关注开始减少,国家重回发展的中心。 |

|

21世纪初 |

新的国际发展格局要求实现广泛咨询和对非增长性要素的关注。NGO的以人为本、权利基础、草根驱动等工作路径生逢其时,推动NGO浪潮进一步高涨。 |

|

21世纪第二个十年 |

对NGO的疑虑依然存在,认为NGO在倡导和赋权方面成就有限,同时越来越认识到NGO只是广泛的公民社会中的一个部门,必须立足于草根进行定位调整。 |

20世纪90年代中期,新自由主义及结构调整项目开始退潮,发展话语再次发生变化。在新的善治议程下,国家再次回到发展舞台的中央,通过干预主义的、福利导向的、国家中心的、循序渐进的方式实现减贫的需求也再次得到承认(Murray和Overton,2011)。然而结果却不尽人意。一方面,出于影响受援国政府的考虑而推动的援助“再政府化”导致流向国家的经费增加,NGO受到的关注随之减少(Lewis和Kanji,2009)。另一方面,善治议程倡导民主、人权和公共参与(Murray和Overton,2011),又巩固了NGO在发展实践中的核心地位。进入21世纪,援助理念又发生了变化,以增长为核心的新自由主义开始让位于资助方与受援国之间的广泛咨询、对贫困和民族国家责任的关注等等(Murray和Overton,2011)。在加强公民社会建设的讨论中,人们也越来越认同NGO仅仅是公民社会的一部分而已。表1回顾了这些话语和范式的变化。

(一) NGO与国家

NGO常被置于地方政府或国家政府的对立面,但这种二分法忽视了二者关系的本质——受到政府政策、方针以及NGO策略、手段等变化的影响,既可能存在或明或暗的紧张情绪甚至公开敌对,也可能实现合作甚至形成合力(Rosenberg等,2008;Rose,2011)。对于从事服务提供与福利改善的NGO而言,有机会与政府建立积极的伙伴关系;而对于致力于倡导和人权的NGO则容易被政府怀疑或压制,当它们公开挑战国家权威时更是如此。以巴基斯坦为例,Nair(2011)描述了NGO在提供服务方面的合作潜力,以及当它们跨越这一领域,开始挑战政府政策时所产生的冲突。在二者利益一致时,与国家政府的合作关系和联系纽带有利于NGO实现其项目的可持续(Barr等,2005;Rosenberg等,2008);然而这种和谐却有可能是以贫困人口(即它们共同的服务对象)的利益为代价。

当前的制度安排使NGO在发展中国家进一步发展壮大,也使得每个国家的NGO部门都截然不同(Lewis,1998)。因此,政府与NGO之间复杂而多样的关系也因不同的国家和地区而有所差异。

在南亚地区,Nair(2011)回顾了孟加拉、印度和巴基斯坦的国家与NGO之间关系的演变,认为不同的社会政治环境、NGO行动、资助方及其议程、全球政策与压力等都在不同程度上影响了这三个国家的政府与NGO关系。20世纪70年代印度政党开始逐步解雇低等种姓和边缘种群(Sethi,见Clarke,1998),代表性制度的式微引发了印度NGO的大爆炸。在菲律宾,政党无力确保大量人口的代表性和参与度,为NGO开辟了制度空间(Clark,1998)。然而,在印度尼西亚、越南等东亚国家,NGO的壮大则是对国家霸权而非制度软弱的回应,它们试图在有限的政治空间内构建公民社会(Clark,1998)。

非洲有着悠久的结社传统,土著组织在社区生活和发展中起着不可或缺的作用(Hearn,2007)。然而非洲NGO的壮大则晚一些,发生在20世纪90年代。肯尼亚的注册NGO数量从1990年的400个迅速增加到2008年的6000个(Brass,2011),坦桑尼亚的NGO数量也从1990年的41个增加到2000年的10000多个(Hearn,2007)。在乌干达等国家,人们对NGO部门的看法则不一而同,甚至怀疑公共产品并非NGO的主要动机(Barr等,2005)。政治影响对非洲NGO一直有着显著的影响,NGO也会加入政治领袖的庇护网络(Brass,2012)。

拉美的NGO在历史上一直与政府对立,是壮大公民社会的主力(Drabek,1987)。因此,拉美的NGO部门也就发端于更强大、更激进的,与拉美各国独裁政府势不两立的公民社会组织内部(Bebbington,1997;Miraftab,1997;Bebbington,2005)。例如,墨西哥的NGO就由受过高等教育的中产阶级组成,以通过社会动员和开发贫困社区而推动“自下而上的转型”为己任(Miraftab,1997)。从起源来看,社会发展是其次要目标,仅仅是实现更高层次社会变革的基础而已(Miraftab,1997)。这些群众运动都曾经历了分裂、低迷和身份危机(Bebbington,1997;Gill,1997;Miraftab,1997)。拉美地区的民主化意味着NGO无法继续保持完全的对立状况,同时获得外援的动力也促使NGO寻求与政府在服务提供领域的进一步合作(Bebbington,1997;Gill,1997;Clark,1998)。

三、作为“发展替代”的NGO:服务提供者还是贫困人口的倡导者?

NGO有两个重要的作用,即服务提供者和贫困人口的倡导者。二者的区别在于追求“小”发展还是“大”发展(Bebbington等,2008;Hulme,2008)。“小”发展将“发展”视为以项目为基础的、有目的的行动,可见的项目产出并无意挑战社会制度安排或实现根本性变革。而“大”发展则将发展视为一个持续的过程,强调根本的、系统的选择,寻求重新组织经济、社会关系和政治体系的不同方式(Bebbington等,2008)。NGO的形象也在变化。许多NGO,特别是拉美地区的NGO,都源自权力与不平等等结构问题,试图以公民社会对抗霸权或无能的、缺乏代表性的国家,在采取新的技术和管理方案以通过社会服务与福利解决贫困等社会问题时,它们的组织性质及工作方式也发生了变化。肯尼亚注册NGO的90%都集中在服务提供领域(Brass,2011)。在这一过程中,NGO及其行动都更加专业化,也更加去政治化(Kamat,2004)。

作为服务提供者,NGO在许多领域提供大量的服务,从生计干预到医疗、教育服务,再到更为具体的紧急响应、民主建设、冲突解决、人权、金融、环境治理和政策分析等领域(Lewis和Kanji,2009)。NGO在服务提供领域日益得到关注,不仅是由于国家服务的退出,也是由于在服务提供领域具有相当的比较优势——从创新、实验能力迅速采取新项目的灵活性,到与草根的重要联系,即通过参与式项目规划与实施实现自力更生和可持续(Korten,1987;Vivian,1994;Bebbington等,2008;Lewis和Kanji,2009)。这些优势将推动“更赋权、更人性、更持续”的发展(Foster,见Bebbington,2004)。毕竟,草根联系是“北方”NGO承认国际组织的目标和优先序可能与草根需求不符,要实现有效的参与式设计必须尽可能地接近草根,从而通过地方伙伴开展工作的原因所在。随着自上而下发展话语的失败,NGO成为实现“自下而上”发展的全球承诺的唯一组织形式(Kamat,2004)。

20世纪90年代后期,资助方开始推动NGO的第二个重要功能,将它们视为公民社会的组织载体,希望公民社会能够在政治改革中发挥作用(Harsh等,2010)。虽然NGO在“发展民主化”中的功能与作为服务提供者的功能提到了同样的高度,但关于NGO如何参与政治进程以实现“发展民主化”的路径却并不清晰(Edwards和Hulme,1996)。挑战国家可能会造成NGO与政府的敌对关系,从而威胁到发展的可持续性;然而资助方也时常忽视NGO开展干预的政治现实(Clark,1997)。因此,NGO作为社会发展代理的角色盖过了它们作为政治行动者的角色(Clark,1998)。

NGO在倡导与赋权中的作用与贡献是难以估量的,我们可以通过更广泛的视角来审视它们的努力。一方面,这些NGO积极干预民主建设,推动国家/社会关系转型,例如在拉美“NGO十年”中动员并支持激进的社会运动的NGO。事实上,NGO主要在这一领域活动,试图向政府证明其非政治性。另一方面,大多数NGO将“赋权”作为其服务提供活动的直接产出。它们强调以人为本和参与式,希望在长期内实现地方层面上的能力建设,构建民主文化并改革地方和国家层面的制度安排与政策过程。有人认为NGO通过与政府构建伙伴关系,证明自己在服务提供方面更为高效的策略与方法,同样在暗地里开展倡导(Batley,2011;Rose,2011)。NGO无意或无力卷入政治这一事实,促使我们为NGO能够推动民主这一论断加上一个前提:只有在NGO贡献于改善公民参与时,才能够推动民主(Hudock,1999;Ghosh,2009)。

因此,NGO的确拥有政治维度,即便在服务传递和福利提供领域也不例外(White,1999;Townsend等,2004)。Ghosh(2009)将NGO描述为“政治制度”,恰恰表明了NGO在高度政治性的领域寻求自身及服务对象利益时,保持非政治性(或使政府相信其非政治性)的重重困难。来自乌干达的研究也表明NGO被“卷入保持非政治性的政治”(Dicklitch和Lwanga,2003)时的谨小慎微。由于NGO才刚刚开始倡导实践,也鲜少以能够实现真实变革的方式运作,将NGO视为民主与公民社会的推动力的观点未免有些言之过早。

在整个20世纪90年代,NGO都被视为处逆境而存善念的“英雄组织”(Lewis和Kanji,2009)。然而随着人们渐渐发现NGO与自己的期待相去甚远,这种浪漫的想象开始破灭。大量的批评集中在代表性、效率和赋权的有限性、对自身独特价值的违背等等,在一定程度上动摇了NGO的合法性(Atack,1999)。NGO必须在这些问题和批评进一步凸显之前进行回应。如下一节所述,当NGO越来越职业化和服务导向时,它们对草根的忠诚及创新能力也有所下降。

四、 徒有其表还是术业专攻?NGO部门的重重疑虑

因此,NGO既是公众参与和为贫困人口倡导的工具,又是服务的提供者(Bebbington,2005)。为了在提供参与式的、以人为本的发展路径时既保证创新性又保证实验性,NGO致力于推动自下而上的发展机会,以反映地方社区和弱势群体的需求为己任。然而,将NGO视为发展替代路径的观点更多地基于假设而非证据,因此出乎意料地没有任何批判性(Hearn,2007;Bebbington等,2008;Lewis和Kanji,2009;Fowler,2011)。

对NGO的批评最早出现在20世纪90年代中期——绩效指标对其大肆宣扬的比较优势提出了质疑。有人认为对NGO的过高期待导致了对其行动和影响不可避免地失望(Vivian,1994;Bebbington,2005;Hearn,2007;Srinivas,2009;Harsh等,2010)。Edwards和Hulme(1996)率先表达了对NGO与资助方的关系过密和高度依赖的忧虑,认为NGO牺牲了其草根取向、创新能力、问责、自治和合法性。直至今天,对NGO和援助渠道的大量研究使这一问题进一步凸显,而资助方和NGO都没有采取任何行动。

(一)草根取向

通常认为,NGO与贫困人口更接近,因此能够更有效地瞄准援助,它们的运作不应受任何商业或政治利益的左右(Koch等,2009)。当NGO作为发展替代的作用被首次提出时,显然正是上述优势为它带来了合法性。Drabek(1987)曾警告NGO不要“忘记自己的草根身份和草根联系,这些才是它们最伟大之处”。NGO采取参与式的、自下而上的发展方式,因此其项目也应当反映地方条件、需求和现实。组织生存和发展的制度必要性主导着发展理念,也在几十年中不断地重新确定NGO的目标、愿景,及其与国家、资助方和贫困人口的关系(Miraftab,1997;Power等,2002;Townsend等,2004;Edwards,2008)。NGO在国际援助链条中的不平等地位意味着它们必须靠近权力,远离边缘(Hulme和Edwards,1997;Edwards,2008)。

受到两个因素影响,NGO无法维持其草根驱动的、自下而上的项目,并优先对资助方问责。与通常的理解不同,NGO处在一个竞争性的、资助方驱动的环境中,难以时时确保项目满足地方需求与现实;只能以资助方的优先序和利益来制定自身的战略和政策。如Bebbington(1997)所述,这意味着NGO性质的变化:“至少从这些合同来看,变成了拿着分包合同的发展咨询专家”。

国际资助方的支出有着明确的目标,也使得NGO调整自身的目标和优先序来获得资助,从而导致地方议程由外部决定(Gill,1997;Hulme和Edwards,1997;Fowler,2000;Mohan,2002;Epstein和Gang,2006;Tvedt,2006;Elbers和Arts,2011;Simon Morfit,2011)。资助方的优先序和资金曾在很大程度上影响了以贫困为核心的议程(Clark,1995;Atack,1999;White,1999;Bebbington等,2008),转向赋权的宽泛目标——即承认减贫本身是个重要目标,但必须在赋权的前提下才能实现(Atack,1999)。虽然资助方承认NGO在项目设计中为贫困人口发声、确保政府问责的作用,但现实是它们也在资助NGO提供直接的以目标为导向的服务,通过专业化和去政治化使得NGO沦为资助方政策的实施者或分包商,从而失去了在草根层面的代表性(Edwards和Hulme,1996;Bebbington,1997;Fyvie和Ager,1999;Hudock,1999;Hailey,2000;Kamat,2004;Townsend等,2004;Bebbington,2005;Hearn,2007;Bebbington等,2008;Edwards,2011b;Elbers和Arts,2011)。

以可测量的产出取代广泛的赋权目标导致对产生贫困的原因、过程和制度的忽略。这种去政治化的策略使NGO无法实现“大”发展,从而远离了社会运动,只能在实现“小”发展的过程中运作目标单一而狭隘的项目(Power等,2002;Bebbington等,2008)。也就是说,地方创新、弹性、凝聚力、自力更生、随机应变等发展要素被完全放弃了(Power等,2002)。因此,由资助方推动的职业化意味着NGO的独特价值正在遭到实现可见的、定量的发展成果的挑战(Hailey,2000;Power等,2002;Elbers和Arts,2011)。通过项目手段而非政治变革和再分配政策实现减贫,事实上将产生贫困的结构条件去政治化了(Mohan,2002;Bebbington,2005)。

外部决定的地方议程也在破坏草根参与的概念和过程。NGO聚集在“参与梯”的底部,而社区更是很少能够控制自己的行动。减贫的服务提供导向模式认为改善资源和服务的获取就能够减少贫困,而在没有试图改变导致有限的、不平等的获取渠道的结构和过程的情况下,参与就不再是政治行动(Ebrahim,2003)。因此,虽然NGO以参与为根本,但在实践中“却很少为此付出努力”(Joshi和Moore,2000)。参与必须再次被政治化,而赋权也必须被再次界定为一个持续的努力过程,政治斗争在其中任何空间维度上都在发生(Williams,2004)。

NGO的组织利益以及NGO与社区组织之间不平等的资金分配也是影响参与的消极因素。NGO将制度性生存置于首位,希望能够掌控决策权,因此倾向于建立并维持与社区组织的庇护关系,而非促进社区组织在项目中的参与,从而影响到项目的可持续性和赋权的成果(White,1999;Ghosh,2009)。NGO要想回归自己的草根本质,就必须开始慎重对待参与式的设计与实施。如果不能坚持社区推动和草根为本的路径,这些NGO项目也就不可能符合本地实际,更不可能实现赋权的目标,如Bolnick(2008)所述:

需要认识到的是,如果决定由专业人士而非社区本身来掌握权力和资源,并以此为促进参与的前提条件的话,真正的参与也就无从谈起。

自下而上的学习能够帮助NGO更好地定位其实践方式与核心价值,从而使地方实际真正成为项目设计、筹资目标及手段、管理政策、规划和预算的基础(Power等,2002)。

NGO所处的位置也会影响它们与弱势群体及社区的必要联系,进而影响草根参与。NGO选择地理位置受到诸多因素的影响,包括地理脆弱性、交通条件、资助方资金的可获得性,以及政治和宗教等(Mohan,2002;Bebbington,2004;Koch,2007;Koch等,2009;Brass,2012)。Brass(2012)将NGO分为“圣人型”、“自助型”和“政治型”三类,其区别主要在于它们选择地理位置时的考虑因素——分别是绝对需求和相对需求,公共产品、服务和基础设施,以及由地方政治决定的庇护网络。在分析肯尼亚的NGO时,她指出NGO是否能够成为影响地方决策的重要力量与地理位置息息相关,NGO的瞄准机制更多考虑服务的可获得性而非人类发展指标。同时,NGO在平衡现实条件与慈善价值时,同时表现出“圣人型”和“自助型”两种特征(Brass,2012)。

在国际层面上,资助也在很大程度上影响NGO的定位。Koch等(2009)对13个资助国的61个大型NGO进行了研究,认为影响NGO地理位置选择的因素既非贫困也非善治。援助大量集中在实施援助的NGO所处的国家,从而导致并恶化了援助领域的两极分化(Koch,2007;Koch等,2009)和不平衡的发展模式(Bebbington,2004)。资助方带来的区位优势也致使援助“证券化”趋势加剧,受到援助国外交和国防政策的巨大影响(Bebbington等,2008;Fowlder,2011)。

对资助方理念、地理区位及贫困界定的依赖意味着NGO在实现草根驱动的发展方面并没有多少所谓的比较优势可言,在设计和实施社区导向的参与式发展策略及干预手段时具有相当的局限性,NGO的干预手段与资助方(而非它们本应代表的贫困人口)的社会、政治和经济议程相一致。NGO的职业化和去政治化倾向使他们愈发远离草根,也导致了无效参与、文化不敏感、与社区联系减弱、对NGO核心价值的偏离等现象(Elbers和Arts,2011)。

(二)问责与自治

“善治”并非国家所独有的议程。即便是NGO最忠实的拥趸也认为善治是该部门保持其信度的关键所在。NGO必须以透明、问责和参与式的方式运作,才能保持其代表性(Atack,1999;Barr等,2005)。问责是指个人或组织向某一认可的权威进行报告,以对自身行动负责的过程(Edwards和Hulme,1996)。问责包括对庇护者(资助方)的向上问责、对客户(受益者)的向下问责,以及在追求自身愿景与使命的过程中承担责任的对内问责(Ebrahim,2003)。NGO与公民之间的权责分配模糊不清,表明NGO已经偏离了初衷,开始简单接受他人制定的发展议程,“有可能会变成又一个没有自己的发展议程援助管理者或分配者”(Drabek,1987)。

NGO自下而上的发展路径意味着对所代表社区的问责,正是这种向下问责促使NGO能够对贫困人口和边缘群体的赋权(Kilby,2006)。虽然NGO常被视为“独立”组织,但它们事实上高度依赖资助,占其收入的85-90%资助资金一旦撤出,NGO就无法生存(Fowler,2000;Tvedt,2006)。这种依赖使NGO更多地向资助方而非受益者问责。因此应当从援助链的视角来审视对NGO没有对受益者负责、也缺乏对受益者的代表的批评。在援助链中,NGO被迫对资助方、受益者、员工和支持者、所在国政府等同时问责(Fyvie和Ager,1999;Hudock,1999;Joshi和Moore,2000;Bebbington,2005;Bebbington等,2008;Lewis和Kanji,2009)。

资助方与NGO之间的不平等关系将NGO置于代表草根社区却对外部组织问责的尴尬境地(Mohan,2002)。在当今结构化的援助体系中,只要NGO能够取悦资助方,哪怕它们提供的服务并不尽人意,也能够持续地成长、发展和壮大(Mohan,2002;Power等,2002)。然而,对资助方的问责意味着开展需要大量资金、时间、技术和努力的资源密集型活动,从而减少田野实践,远离减贫目标(White,1999;Stiles,2002;Ebrahim,2003;Hearn,2007;Harsh等,2010;Rose,2011;Elbers和Arts,2011;Simon Morfit,2011)。NGO疲于应付向上和向外问责时,就无力和无心继续向下问责,只能将组织生存置于发展愿景之上(Bebbington等,2008)。此外,Ebrahim(2003)发现资助方和NGO都关注短期的功能性问责,而忽视实现根本性社会政治变革所需的长期战略过程。NGO用于“职业化”或完成资助方要求的报告、评估的时间越多,用于与受益者互动的时间就越少,最终将失去其最初的价值追求、行为方式和发展路径(Lewis和Kanji,2009)。

当然,对资金使用进行问责也十分必要。有研究表明NGO歪曲或谎报其活动和影响(例如Alexander,1998;Barr等,2005;Ghosh,2009;Burger和Owens,2010)。现实中,NGO并不总是秉持着利他的价值观。所有的组织都要生存。为了生存,NGO必须将自身利益置于资助方利益和受益者利益之上(Hudock,1999;Power等,2002)。因此,当资助方的要求与其自身策略或使命不符时,NGO可能会扭曲信息——即采取“偏转”策略(Alexander,1998)。而谎报则发生在金融活动中。Burger和Owens(2010)通过对乌干达300个NGO的调查发现,NGO在涉及到财务上报和社区咨询时最有可能会扭曲信息,维持良好声誉的需要迫使它们不得不夸大社区咨询在项目设计和影响评估中的分量。Burger和Owens(2010)认为,“即便是出于好意也不能原谅这种行为”,提醒我们在规范、监测和调查NGO时不要轻信它们的财务报告。此外,资助方出于向国内捐助者负责的考虑,也会对援助支出有效性提出质疑(Murray和Overton,2011)。

鉴于这种情况,NGO可以采取相应的策略来降低对资助的依赖,避免成为只能依据合同办事的分包“代理”。NGO可以拒绝与自身愿景和优先序相悖的资金,以“忠诚于自身价值”(Kilby,2006)。因此,NGO要避免对某一资金来源的过度依赖,保持一定程度的财务自治,才能够在面对援助链中种种结构性限制时运筹帷幄、独立自主(Bebbington,1997;Bebbington等,2008;Elbers和Arts,2011;Batley,2011;Rose,2011)。然而,在目前的条件下,“南方”NGO要想保持自治并对草根负责,就需要改革筹资结构和机会,以获得更多的、灵活的筹资选择(Bebbington,2005;Hudock,1999;White,1999;Ghosh,2009)。对15个印度NGO的研究表明,正是少数建立起向下问责的正式机制的NGO,才能够获得资助方灵活的资助方案(Kilby,2006)。

对NGO问责的批评和建议由来已久。然而NGO在改善问责、提高合法性、改变与资助方的关系、降低援助依赖性等方面却进展缓慢(Hulme和Edwards,1997;Edwards,2008;Hulme,2008)。近来援助渠道的扩展、新兴的慈善家和基金会、更有效的营销和筹资方式等,使NGO无需思考也能生存(Hulme,2008),也使缺乏问责、无法自治、远离草根等问题相互交织。在资助方的主导掩盖了地方所有权以及参与式设计与实施的重要性时,NGO是否能够设计并实施替代性发展仍然是个问题。

(三)创新

与参与式一样,创新性和实验性也是NGO保持效率的要诀(Drabek,1987)。然而NGO的这一属性却无从查证。除了外部决定的本地议程之外,还有一系列内部和外部因素限制了NGO行动的创新性——NGO行动变得“可预测”,在各地区、各国家乃至各大陆都并无太大差异(Fyvie和Ager,1999)。

在20世纪90年代初期,批评家认为NGO没有完全实现其推动社会转型的使命,因而开始更多地关注扩大项目规模、推行能力建设和构建伙伴关系(Lewis,2005)。然而规模扩大却在根本上削弱了NGO的创新性和实验性。Korten(1990)的著作表明组织扩张将使NGO变成反应迟钝的官僚机构;另一些学者也认为放弃地方项目和草根创新,转而追求建立一个有效的、放之四海而皆准的“模式”(Fyvie和Ager,1999),仅仅关注规模效益,使NGO更具商业性而不再是发展机构(Atack,1999)。如Uvin等(2000)所述,NGO活动的拓展必须关注“扩大影响”而非“扩大规模”。

由于资助方更追求对复杂的发展问题的简单、有效、全面解决,资助依赖也会不利于NGO的创新(Vivian,1994;Fyvie和Ager,1999;Bebbington等,2008)。因此,NGO由于担心失去资助而不愿尝试有风险的创新或结果未知的实验(Vivian,1994)。也就是说,NGO在解决产生贫困的结构性问题时也缺乏创新。以贫困的表现形式为目标的项目更容易产出可见的成果,导致NGO不断地远离最需要的群体、最创新的项目和最终极的目标——例如赋权(Koch等,2009)。

(四)可持续性

NGO同样依赖短期或中期的、以项目为基础的资助,由此引发了可持续性问题。发展项目一般具有一定的时限,要求可见的产出,强调物质资本构建而非长期的结构性变革。当几个竞争性的小型NGO共同参与发展项目时,这些要求就显得更加紧迫(Murray和Overton,2011)。在乌干达的研究揭示了NGO开展项目的规模之众,而作者还仅仅涉及了该国1777个注册NGO的25%(Barr等,2005)

NGO的发展壮大会迫使它们关注财务可持续、职业化和生存,然而财务可持续性和组织生存目标可能会危害NGO的核心价值和使命。Stiles(2002)讨论了大型资助机构对孟加拉NGO部门方向和策略的影响。资助机构无益于长期承诺,会鼓励NGO追求职业化和可持续,从而忽视了自身以项目为基础的社会动员和反霸权的立场。因此,NGO的规模虽然在不断壮大,但却仅仅是追求维持资金流动以在草根层面上开展项目活动而已(Stiles,2002)。筹资竞争导致这些问题进一步恶化,使NGO无法形成网络或联盟,也就无法提高筹资效率、推动倡导或践行核心价值目标(Hudock,1999)。NGO作为可持续的公民社会组织的持续性也同样受到威胁。在安第斯地区,当国际援助减少时,NGO只能转而依赖国内政府,与国内政府建立起它们原本竭力避免的联系,也导致它们与草根渐行渐远(Bebbington,1997)。因此,对于NGO而言,21世纪的第一个十年是战略空间缩小、卷入国际援助体系的十年(Townsend等,2004;Fowler,2011)。最终,NGO无力也无心维持其草根取向、创新性和实验性、问责和自制,从而进一步削弱了其作为“发展替代路径”的合法性和实现结构性减贫的可能性。NGO和其他发展机构显然在回避这些问题(Edwards,2008)。虽然NGO实现替代发展的可能性依然存在,但它们推动长期变革的能力却远远不够,甚至永远也无法发挥预期的影响(Edwards,2008)。当然,NGO必将是发展中一支举足轻重的力量。当我们如此迫切地寻求发展的“替代路径”时,是NGO巨大的潜力展示了这种可能性(Bebbington等,2008)。因此,必须使NGO能够回到草根、重拾价值,突破制度的藩篱(Bebbington,1997;Hailey,2000)。而NGO如何才能引领真正的替代性发展呢?虽然NGO时常被视为公民社会的同义词,然而实现这一目标却需要将NGO置于更宏大的公民社会中加以理解。

在认识到NGO在推动参与式发展中的局限性之后,资助方转而对更宏大的公民社会产生了兴趣。促进公民社会的发展也就成为资助方善治议程的具体政策目标之一。公民社会将通过消除贫困和结构性不平等来构建并实践新的发展范式。这种对政治行动的关注将会直接挑战社会与政治不平等,从而实现“大”发展,使发展惠及草根。

来源:布鲁克斯世界贫困研究所

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2