国际减贫理论与前沿问题2014-第四部分2

莫桑比克的家庭企业:对减贫至关重要但尚未纳入发展议程

Louise Fox,Thomas Pave Sohnesen

一、引言

莫桑比克内战后的经济呈现稳定增长。其中,最初十年的增长基于其经济的复兴,尤其在农村地区,出现了包容性增长,非农就业和非农生计活动占该国经济规模的比重增加。此番包容性增长已广泛地促进了减贫事业(Fox等,2009;世界银行2001)。有数据显示,莫桑比克自2003年以来的经济增长主要依靠对自然资源的采掘,铝矾土加工等能源密集型制造业和公共部门的众多投资项目(如建造学校和配备教职员工,扩建经济基础设施),而非得益于该国大部分人口所从事行业(农业和小规模服务业,参见世界银行,2012)的投资增长和生产率上升。这一点可以从2003年以来该国农业劳动力转移速率放缓,且居民家庭收入来源多元化的程度有限中看出来。

基于矿业开采和能源密集型制造业的经济增长模式存在诸多局限,莫桑比克政府认识到这点后,于2011年编制了一份新的《减贫战略文件》(PRSP)(莫桑比克政府,2011),其注意力更多地投向农业产量和生产率,以及中小型企业(MSMEs)创造就业岗位等方面。农业是大多数贫困人口主要的劳动领域,因此,提高家庭农业生产部门生产率无疑会有助于减贫。非农家庭企业的个体(自雇)经营是贫困群体或贫困边缘人群从事的另一项活动,这在农村地区往往成为农业的补充。尽管与撒哈拉以南地区的其他非洲国家相比,莫桑比克家庭企业(HEs)部门的发展程度要落后很多,但其2009年家庭企业部门贡献了该国非农就业岗位的40%,创造的收入占家庭报告收入的30%以上。与中小企业的工薪岗位相比,莫桑比克从事家族企业的个体劳动更为普遍。然而,该行业在莫桑比克新的减贫战略中几乎被忽视了,并且在该计划的后续方案和项目中也未能得到重视。

家庭企业之所以被忽略,其中一个原因或许是莫桑比克对该行业的分析力度不够,对其在促进增收和减贫方面的重要性认识不足。少数从家庭层面分析该行业的微观经济研究发现,该行业具有大力促进城乡地区减贫事业发展的潜力(Cunguara等,2011;Fox等,2008)。但是,对该行业的农户能够创造和维持该企业的向上流动的潜能进行深入分析的研究还很缺乏,同样,政策制定者基本上没有意识到民众努力开办和维持家庭企业所面临的诸多挑战,也不知道他们如何应对这些挑战。本文旨在填补这一空白。

幸运的是,莫桑比克的一些家庭调查可能涵盖了家庭企业的数据,其中包括一个独特的全国专家组调查和两个对非正式家庭企业的调查。我们利用这些调查数据来梳理促使民众创设家庭企业的决定性因素,开办家庭企业与家庭福利水平可持续性和流动性之间的关系,支撑家庭企业创设和生存的诸多因素,以及面临的制约因素等,这些内容从已经创办和打算创办企业的受访者那里都可以得到体现。本文采用组合交叉断面和专家组数据分析的方法可以得出围绕家庭企业部门的一组更坚实可靠的结论,并为莫桑比克的发展战略提供深刻见解。

本文的主要结论是,莫桑比克的家庭企业关系到家庭消费增长、农村贫困减少以及社会阶层向上流动,特别是对农村及受教育程度较低的家庭而言。然而,倘若莫桑比克政府想要挖掘这一潜力,则需要采取与扶持中小企业不同的策略,因家庭企业的创立和生存似乎依赖于与家庭人力资本以及和当地发展相关的诸多因素,而不是营商软环境的一些制约因素,如大型企业经常抱怨的授权牌照/批准许可和贪污腐败等问题。

本文结构如下:第一部分是对数据来源的描述;第二部分内容包括莫桑比克的经济、人口、劳动力和就业结构数据,尤其关注家庭企业及其对莫桑比克就业和民生的意义;第三部分讨论的是家庭企业部门与家庭福利之间的关系,包括对企业初创、家庭向上流动和减贫等领域的动态分析;第四部分分析了家庭在开办和维持家庭企业中所面临的制约因素。最后一部分总结阐述了家庭企业对莫桑比克发展政策的启示。

二、数据来源及定义

本文重点关注莫桑比克的家庭企业(household enterprises,缩写为HEs)。家庭企业是没有设立公司法人,从事农业之外经营活动,为家庭所有的企业。从就业的角度看,家庭企业包括自我雇佣的个体企业主和在企业中工作的家庭成员。来自家庭之外的付薪雇员被单独划分为一个类别,称为工薪雇员。

数据来源

本文对家庭企业的分析采用的是莫桑比克最新的几个数据来源,包括多用途的全国家庭调查(IAF/IOF/NPS)和专门的企业调查(INFOR和RICs)。以下是该数据集的简要介绍。

1996-97年度和2002-03年度的全国家庭调查(IAF)。全国家庭调查是莫桑比克开展的为期12个月对全国住户家庭收入和支出的调查。其中就业的问题仅仅包括主要就业活动,但它却非常有助于对非农部门中自我雇佣的个体户与家族企业的家庭成员进行甄别,IAF在2002-03年度的调查中也涉及了几个家庭层面的问题来了解非农企业的收入和支出状况。

IOF 2008-09年度调查。IOF是第三次全国家庭收入及支出调查,于2008年10月至2009年7月间进行。它包含与IAF调查类似的家庭收支信息。在这一调查中,就业问题涵盖了没有特定回溯期的主业和副业就业情况,此外,也有一小部分是关于非农企业的,内容更加详细。但遗憾的是,在IOF的调查中,只有大约3/4的符合条件的家庭(如报告称拥有一家企业的家庭)切实填写了该调查问卷的企业模块,这意味着该企业模块的样本可能存有潜在的偏差。

2008年的全国专家组调查(NPS)调查。NPS调查是以2002-03年度全国住户家庭收入及支出调查(IAF)样本为基础进行的纵向调查。2008年NPS数据采集旨在分析儿童及其受教育的状况,因此对那些在2002-03年拥有年龄在17岁及以下子女的家庭进行了采样。从全国层面看,NPS样本代表了全国家庭数量的20%左右。NPS调查以IAF调查中2003年3-5月的三个月作为基期,在2008年3-5月调查了那些相同的家庭,以避免出现季节性因素干扰的问题。但令人遗憾的是,由于执行过程中的时间耽搁,该调查直到2008年9月至2009年3月期间才进行。样本流失估计占样本家庭数量的21%左右。尽管这次专门取样的重点在于儿童和非边缘群体的失学情况,但两个时期可获得的最终家庭样本在就业和财富等重要方面的情况与2002/03年度总体样本极为相似(失学儿童分析显示如此,如有需要可向本文作者索取)。完整的文档和数据可登陆网址microdata.worldbank.org进行下载。

非正规部门调查(Inquerito ao Sector Informal,INFOR 2005)是一个特殊的全国家庭调查,该调查对全国的样本进行普查,但重点关注小规模企业。INFOR调查针对样本家庭报告的每家企业都拥有详细的企业模型,并收集了一些关于受访者认知的数据。

农村投资环境调查(Rural Investment Climate Survey,RICS 2010)是在莫桑比克两个省(索法拉省和马尼卡省)选定的农村及城市地区开展的专项家庭调查。该调查涵盖了家庭经济活动,包括一个针对企业经营情况的调查部分,并针对拥有企业和不拥有企业的两组家庭都询问了一些关于其认知的问题。该调查所采用的样本并非随机选择的,在全国也不具有代表性。

用上述数据集中的任何一个调查数据来分析莫桑比克的家庭企业都是不理想的,也是不够的。然而,与其他多个撒哈拉以南非洲国家相比,这几个调查的确为掌握家庭企业部门的情况提供了更多的可用信息。2009年IOF调查,2005年INFOR调查和NPS调查都采集了关于运营非正规企业家庭的全国具有代表性的样本。值得一提的是,对上述调查样本之间的比较表明,它们之间存在一些差异。与2008年IOF调查相比,2005年INFOR调查似乎覆盖了更多的城镇企业。而与2008年IOF调查和2010年RICS调查相比,INFOR调查也涵盖了更多经营年限较长的企业。2010年RICS调查本来就不具备全国代表性。但即便如此,该调查采用的取样策略似乎非常独特,使得其获得了一组与其他调查不同的企业样本数据。与其他数据来源相比,RICS调查的样本企业大多是男性经营的企业,以及规模较大的企业。

三、莫桑比克的经济增长和就业转型

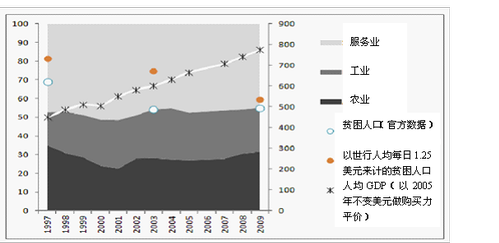

莫桑比克目前仍位于世界最贫穷国家之列,但十多年来经济增长率一直较高。1997至2009年间,该国的人均国内生产总值(GDP)年均增长5%。由于采取适宜有效的多项宏观经济政策,莫桑比克在最近二十年实现了强劲的经济增长。2003年以前,莫桑比克各领域劳动密集型私营部门的蓬勃发展有效地促进了贫困人口下降(Fox 等,2008)。而服务部门的发展一直得益于政府公共部门以及商贸、交通等其他行业的兴起,这支持了公共部门和私营部门的外商投资活动。社会和经济基础设施领域的投资活动扩大了公共服务的覆盖范围,并缩小了民众福利差距。然而,莫桑比克的经济仍严重倚赖自然资源;在最近10年,工业部门增加值的相当一部分源自矿业和能源领域的投资,以及利用莫桑比克丰富充沛的能源来加工原材料用于出口的国外独资企业,南非是其主要的出口市场(世界银行,2011)。目前农业占莫桑比克国内生产总值(GDP)的份额保持在30%左右(见图1),而该数值由于农产品价格跌至历史上最低位在过去10年的早期时间曾一度下滑。围绕莫桑比克的贫困人数,特别是贫困人口的分布问题,人们仍在争论不休(参见Alfini等,2012)。

图 1 GDP的分布、贫困人口数量和人均GDP的变化趋势

数据来源:世界银行

莫桑比克目前总人口为2200万,由于正处于人口转型的早期阶段,14岁以下儿童比例占46%。其劳动力群体比较年轻且增长迅速。60%的人口生活在农村地区,农业仍是大部分人口主要从事的经济活动。2003年以来农村地区的收入增长一直较为缓慢。莫桑比克农户采用的种植技术极为落后,大多数农作物依靠自然雨水浇灌,且一直未能提高劳动生产率和土地生产力。该国发展所面临的重要挑战是如何通过重塑经济增长模式来加快本国经济发展步伐,让发展成果惠及到更广泛的民众。除了自然资源采掘业以外,还将通过提升莫桑比克农业和非农产业的生产率来促进收入增长,以及创造更多的非农部门的就业岗位,因为非农部门的生产率通常更高一些。

就业

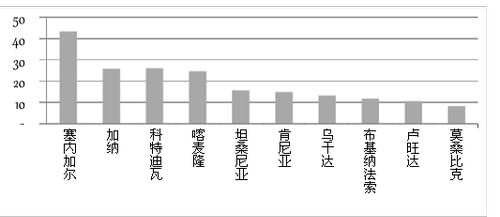

在莫桑比克内战结束后的最初十年,其非农就业人数迅猛增长,尤其在城镇地区,但此后其基本就业结构的变化非常小,每个部门的基本就业增长率仅仅与劳动力数量的增长同步(见表1)。在2009年,非农企业仅贡献了基本就业岗位的8%。该比例明显低于撒哈拉以南的其他非洲国家(图2)。莫桑比克的非农就业人口比例甚至落后于那些与其收入水平相当的国家(Fox和Sohnesen,2012)。

表 1 按部门分1997-2009年的主业就业结构(20岁以上)

|

就业类型 |

|

|

城镇 |

|

|

|

农村 |

|

|

|

全国 |

|

|

|

1997 |

2003 |

2009 |

|

1997 |

2003 |

2009 |

|

1997 |

2003 |

2009 |

|

|

农业 |

|

66.7 |

46.7 |

44.7 |

|

94.0 |

92.3 |

93.2 |

|

86.8 |

78.2 |

79.6 |

|

家庭企业 |

|

10.1 |

19.0 |

22.7 |

|

2.3 |

3.8 |

2.8 |

|

4.4 |

8.1 |

8.4 |

|

非农薪资就业: |

|

23.2 |

34.3 |

32.7 |

|

3.7 |

3.9 |

3.9 |

|

8.9 |

12.6 |

12.0 |

|

私营部门 |

|

7.6 |

21.9 |

22.5 |

|

1.3 |

2.2 |

2.1 |

|

3.0 |

7.8 |

7.8 |

|

公共部门 |

|

15.6 |

12.5 |

10.2 |

|

2.4 |

1.7 |

1.8 |

|

5.9 |

4.7 |

4.2 |

|

总计 |

|

100 |

100 |

100 |

|

100 |

100 |

100 |

|

100 |

100 |

100 |

数据来源:作者根据1996/97年和2002/03年IAF调查,以及2008/09年IOF调查数据计算得出。

由于莫桑比克民众在长达20年的内战期间缺乏受教育的机会,且受到战争余波的影响,该国劳动力的受教育水平普遍低下,虽然最近10年该国儿童受教育机会显著改善,但目前仍有69%的劳动力的受教育程度在小学水平以下。这为莫桑比克提高其就业产出和增加家庭收入带来了巨大挑战。受教育水平偏低可能是导致莫桑比克的家庭企业部门基本就业人数低于撒哈拉以南其他非洲国家的原因之一(图2)。

图 2撒哈拉以南非洲国家的家庭企业就业人数占基本就业人口总数的比例

来源:Fox和Sohnesen (2012)

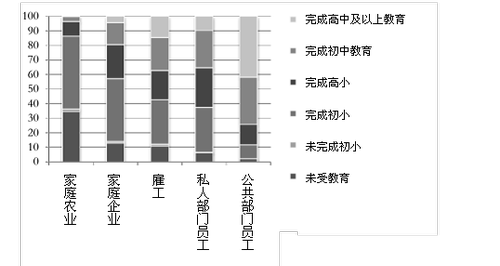

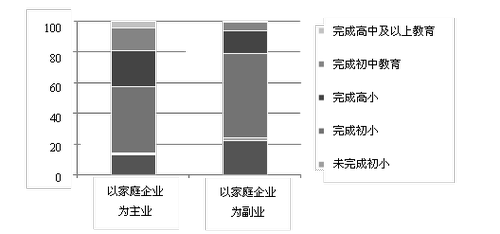

同其他地区一样,莫桑比克也存在着民众受教育水平与就业类型断裂的现象。受雇于公共部门的员工通常受教育程度最高,私营部门雇员和小型企业主的受教育水平次之,而在家务农人口的受教育程度最差。在家庭企业工作的人员受教育水平通常介于在家务农者和私人部门工薪雇员之间(图3)。

图3 2009年就业类型和受教育水平的分布状况

来源:作者的计算结果,2008/09年度IOF调查。

四、家庭企业部门的特征

尽管莫桑比克仍是一个农业国,2008年全国代表性的调查报告显示,大约一半的家庭企业位于城镇地区。大多数家庭企业主称,他们在自家住宅内经营家庭企业,第二个最常见的家庭企业地址是在农贸市场(约占30%)。个体经营活动通常是城镇家庭企业主的主要收入来源;65%的城镇地区家庭企业全年营业,该比例高于农村地区家庭企业的50%。他们中大多数个体户是商贩,或提供理发美发等服务,或生产和制造其他家庭需要的低成本物品,如砖、家具、啤酒和木炭等。2010年农村投资环境调查(RICs)对农村和城郊家庭企业的调查数据显示,几乎所有的个体户面向周边住户出售其商品和服务,并从小商贩手中采购原材料。大多数家庭企业是在最近五年内创立的,有四分之一的家庭企业经营时间还不足一年。

尽管家庭企业创造了很多新的就业岗位,但它主要是通过新设个体经营户的方式,而非在现有家庭企业内新雇用人手。80%以上的家庭企业由企业主亲自经营打理,甚至没有其他家庭成员来提供帮助。96%个人经营的家庭企业,或拥有家庭成员帮助,或没有家人协助,而仅有4%的家庭企业从家庭以外雇佣了帮手(2008/09年度IOF报告)。这与其他低收入国家的情况相一致,即大多数家庭企业起步时作为个体经营的小企业,并延续这一方式。很少有家庭企业发展壮大至雇聘外来人手,或扩展至微型企业甚至小型企业的规模。这是来自埃塞俄比亚(Loeninng和Imru,2009)、坦桑尼亚(Kinda和Loening,2008),马达加斯加(Grimm,2011),以及撒哈拉以南非洲地区以外的国家的经验(Fajnzylber等,2006;Schoar,2009)。虽然根据莫桑比克专家组的数据,我们还没有这方面的证据,但家庭企业主的态度的确表明,莫桑比克的情况也是如此。在2005年,85%的家庭企业称他们没有扩大企业规模的计划(2005年INFOR调查)。

来自农村投资环境调查(RICs)和非正规部门调查(INFOR)的数据显示,大多数家庭开办家庭企业是因为这是他们进入非农部门的唯一选择,换句话说,是“被动”的选择。参加2005年农村投资环境调查的每10位创业者中,大约有6位提到了这一点,包括缺乏进入薪资就业岗位的渠道。这是意料之中的,因为大多数劳动力(包括家庭企业主在内)甚至没有接受过七年完整的小学教育,即便大中型企业的就业机会很多,他们通常也没有资格在那里获得任何工薪职位。无论是受到鼓励而开办家庭企业的人还是那些被迫才开始创业的家庭企业主,他们的受教育水平并无系统性差异。2010年RICS调查数据询问了创办家庭企业的首要动机和次要动机。在声称开办家庭企业的主要动机是“被迫”的受访者当中,三分之二的受访者将鼓舞激励原因作为次要因素。这表明,鼓舞激励的拉动因素和迫于生计的推动因素共同促使莫桑比克家庭涉足家庭企业领域。

一般情况下,创设一个家庭企业无需在全国范围内开展登记注册。非正规部门调查(INFOR)显示,没有一个样本企业达到了莫桑比克国家统计局(INE)关于正规注册登记企业的标准。而在2005年,有16%的家庭企业在莫桑比克地方当局注册。此外,截止到2009年(当年国税法有了调整),仅有营业额超过现行最低工资36倍的企业才需要注册并缴纳包括增值税在内的全部税款(Byiers,2009)。根据这个门槛,参与2009年家庭收支调查(IOF)的家庭企业中,88%的企业可免缴增值税和收入所得税。那些需要缴纳增值税和收入所得税的家庭企业更多位于城镇地区,且更加成熟健全,而不大可能是那些在家经营或在街边发现的个体企业。

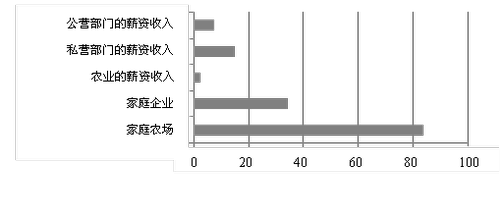

五、家庭企业和家庭福利

低收入国家的很多个体(由于季节性和其他因素)活跃在几个领域和部门中。这些国家的家庭企业通常作为基本就业(主业)和次要就业(副业)来经营,考虑到副业家庭企业所占比例不大,所以没有计算在内,但家庭企业部门作为主要家庭收入来源的重要性或许会被低估。莫桑比克的情况就是如此。虽然2003-2008年期间报告的基本就业结构变化甚微,民众生计的收入结构也变化不大。在2008年,大多数家庭仍然仅仅拥有农业收入(图4),但越来越多的农村和城镇家庭正想方设法借助收入多元化来增加其总收入,包括在维持务农收入的同时涉足非农领域。在2003年,有23%的莫桑比克家庭拥有家庭企业收入,该比例在2009年上升至33%。首次观察到莫桑比克家庭收入多元化的趋势是在2002年数据当中(Fox等,2008),2005年农村家庭收入数据也见证了收入多元化(Cunguara,2011)的浪潮。

家庭企业为主业还是副业的状态是由家庭自己来界定的,并没有任何客观的衡量标准。因此,这一报告很可能依赖于受访家庭对家庭企业身份和状况的认知,以及家庭企业经营成功与否。所以说,家庭企业属于什么产业对家庭福利的影响很可能是内在的。从政策关注的角度看,重要的是看主业和副业家庭企业之间是否存在系统性的差异。2008/09年全国家庭收支调查(IOF)显示,与副业家庭企业相比,主业家庭企业主通常拥有较高的受教育水平(图5)。正如假设的那样,尽管副业企业的经营活动也非常活跃,但和主业家庭企业比起来,其活力依然较低。将位于城镇和乡村地区的家庭企业综合起来看,其平均每月营业时间比副业家庭企业要多,每年多出1个月,每月多出7天,每天多出42分钟。

来源:作者计算,2008/09年全国家庭收支调查(IOF)

图5 以家庭企业为主业和副业的家庭成员受教育水平

来源:作者计算,2008/09年全国家庭收支调查(IOF)

家庭企业作为收入来源

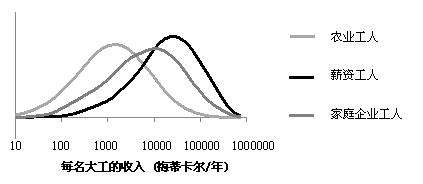

家庭企业主年收入的中位数高于农业从业者,但低于工薪岗位员工。在每个收入来源当中,都存在巨大的差异,且这些收入来源分布有所重叠,即便他们的中位数较高(图6)。除了表现其他因素外,这些收入分布情况还反映了每个就业细分群体的平均受教育水平(见图2),以及增加工作时间的机会等。尽管如此,它们的确表明,虽然家庭企业规模很小,但它们的平均劳动生产率高于农业。为了对其进行进一步的分析,我们开始用交叉典型分析方法,结果表明2008年的家庭收入和家庭福利之间存在着相关性。接着我们开始对两个阶段的专门的调查进行分析,在此我们可以看到其动态的发展,无论家庭特征如何,创办一个家庭企业会促使家庭福利的改善步伐快于那些没有创业的家庭。

图6 2008年不同收入类型的工人年收入(梅蒂卡尔/Meticais)

来源:NPS专家组

注释:刻度是以10为底的对数。收入是来自主业家庭企业的就业,级数采用内核估计法进行平滑处理。

要分析拥有一个家庭企业与其家庭生活水平之间的关系的简单办法是,将人均消费额的对数与教育水平、人口统计、地点和收入来源等因素进行普通最小二乘法(OLS)回归。我们对模型做了一个小小的增加。公式是:

其中:

Y是家庭人均消费额的对数;

X是一个衡量个人及家庭特征(如年龄,教育程度,地点等)的矢量,在此作为一个控制变量;

Z是一个名义自变量(哑变量),若拥有收入来源或存在收入来源组合,该数值取1;

e表示误差。

是相关系数,该系数采用对数线性方法,可理解为存在家庭企业收入、农业收入和薪资收入或非薪资收入(大多数为汇款)的情况下,收入对家庭消费的边际效应。控制已知的观察变量将影响消费,如家庭的人力资本、经验、地域(市场准入)以及家庭的人口数据。表2列示了估计结果的汇总情况;表7表示变量均值。由于家庭企业的机遇和制约因素不同,会存在一些差异,因此对农村和城镇地区分别进行了回归分析。

回归分析显示,即便在控制受教育水平和其他家庭特征基本相当的情况下,2008年拥有家庭企业收入与增加消费额之间存在着显著相关的关系,表明收入类型对家庭消费具有独立的影响。意料之中的是,与副业家庭企业相比,主业家庭企业对家庭福利的影响具有更显著的边际效应。拥有一个主业家庭企业的城镇和农村家庭平均的消费额要高出10-15%,这根据家庭特征差异而有所不同。即便是副业家庭企业,也会与提高家庭消费额显著相关(城镇地区和农村地区家庭的消费分别提高7%和13%)。事实上,拥有一个家庭企业大体上相当于赚取一份私营部门薪资收入(几乎所有的薪资雇员都是以家庭企业为主业)。但令人惊讶的是,微型企业(企业主雇佣家庭之外的劳动力)是与家庭消费关联度最高的收入来源(甚至高于公共部门薪资收入),在受教育程度和人口统计特征相当的情况下,拥有微型企业将使城镇家庭和农村家庭的消费支出比平均水平高出70%和54%。但拥有微型企业的家庭在莫桑比克堪称凤毛麟角,仅2%的农村地区家庭和4%的城镇地区家庭拥有一家微型企业。

正如Barrett等(2001)所言,某个家庭创办一个家庭企业或许是利用农业生产和/或非农活动的互补性,或者由于某个家庭成员拥有一份薪资收入带来了保障基本消费与平抑消费波动的优势,拥有融资渠道也有利于家庭企业的创设和生存。为了更清楚地证明这一点,我们将诸多的家庭收入来源与众多的收入组合或谋生策略的组合进行合并,并对用于特定谋生组合的名义变量进行回归分析(表2b组)。研究发现,在保证家庭受教育程度相当的情况下,如果一个家庭完全以非农收入作为收入来源,其消费水平会得到提升。在城镇地区,非农收入来源是一份工薪收入或是家庭企业收入并不要紧,其优势相同,且平均消费水平比专注农业生产的家庭高出30%,而对那些将农业收入和非农收入来源相结合的城镇家庭而言,其消费水平逊于专注于非农收入来源的城镇家庭,但好于那些专心务农的城镇家庭。在农村地区,很少有家庭专注于非农收入来源,但此类家庭拥有最高的收入,远超过单纯务农的家庭。然而,在农村地区专门务农的家庭企业相比于同样务农的城镇企业,收入要低一些。在农业种植之外增加一个家庭企业对于农村谋生策略带来的边际效应与额外赚取一份非农薪资收入相当。

表2 2009年消费和家庭收入来源的对数关系

|

模型A:家庭收入来源(收入来源作哑变量) |

城市 |

农村 |

|

|

|

农业工资 |

-0.31*** (0.07) |

-0.08** (0.05) |

||

|

家庭农场 |

-0.08*** (0.02) |

0.03 (0.04) |

||

|

汇款 |

0.23*** (0.04) |

0.20*** (0.04) |

||

|

家庭企业: |

|

|

||

|

以家庭企业为主业的就业 |

0.10*** (0.02) |

0.15*** (0.04) |

||

|

以家庭企业为副业的就业 |

0.07*** (0.03) |

0.13*** (0.02) |

||

|

微型企业 |

0.07*** (0.05) |

0.54*** (0.06) |

||

|

私营部门工资收入 |

0.09*** (0.02) |

0.16*** (0.04) |

||

|

公共部门工资收入 |

0.15*** (0.03) |

0.35*** (0.06) |

||

|

包括但未显示的其他变量:人口统计特征,地域和受教育程度 |

x |

x |

||

|

R-square |

0.43 |

0.28 |

||

|

观察值 |

5219 |

5600 |

||

|

模型B:家庭收入结构 (排除以家庭农场为唯一收入来源的情况) |

城市 |

农村 |

|

|

仅经营家庭企业 |

-0.30*** (0.04) |

0.20** (0.08) |

|

|

仅从私营部门或公共部门获得工资 |

0.31*** (0.04) |

0.36*** (0.07) |

|

|

家庭农场和家庭企业 |

0.15*** (0.04) |

0.14*** (0.02) |

|

|

家庭农场和私营(或公共)部门的工资 |

0.18*** (0.04) |

0.17*** (0.04) |

|

|

家庭企业和私营(或公共)部门的工资 |

0.30*** (0.04) |

0.27** (0.12) |

|

|

其他 |

0.23*** (0.04) |

0.11*** (0.03) |

|

|

包括但未显示的其他变量:人口统计特征,地域和受教育程度 |

x |

x |

|

|

R-square |

0.41 |

0.27 |

|

|

观察值 |

5219 |

5600 |

|

来源:2008/09年全国家庭收支调查(IOF)。

注释:表2显示了大多数要素的相关系数。括号内为标准差,***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。标准差以集群方式纳入考量,但未采用权重。

全国专家组调查(NPS)数据分析

表2的回归分析或许存在一些变量和内生性都被遗漏的问题,倘若先前的消费水平较高,该家庭未来也更可能有更好的谋生策略。但它们的确为评价家庭企业对提高家庭福利的作用提供了启发性的佐证。通过使用专家组数据,观察同样的家庭在不同时间的状况,我们能够更好地控制这一家庭的初始条件,如地域、资产和人力资本。这可以让我们更深入地挖掘谋生手段变化将如何动态影响家庭福利的问题——事实上开办一个家庭企业会有助于提高其生活福祉,还是家庭首先需要富裕之后才能从开办一个家庭企业中受益?即便拥有专家组数据,我们仍不能完全控制对家庭企业部门的选择,但我们能够做的是,观察与没有赚取家庭企业额外收入的家庭相比,新创立一个家庭企业(或其他非农收入)是否会提高其消费增长水平。只有回答了这个问题,我们才能进一步追问家庭企业是否能让家庭致富。

全国专家组调查(NPS)小组数据集包括在2002/03年度多用途家庭调查(IAF)中访问并在2008年NPS调查中再度采访的家庭。两次调查所涉及的调查问卷主题相同,如人口统计特征、生活条件和家庭总资产;但在消费和就业方面,2008年调查问卷截然不同。为了编制一套在这些领域具有可比较变量的专家小组数据集,我们创造了一些特殊的变量。

●两次调查的消费数据并不具有直接可比性,因2003年多用途调查(IAF)采用了七天日记的方法,而2008年全国专家组调查(NPS)使用七天回忆法。我们的解决方案是暂时在空间上缩减这两个变量,计算人均家庭支出,然后给各个家庭进行排名。我们的流动率变量或福利增长变量是每个成年人每年等效排名的变化。

●尽管询问方式并不完全一样,两次调查年份对主业家庭企业活动的询问方式大体类似,因此我们可顺利甄别主业家庭企业的样本。但2003年调查并不存在副业家庭企业的数据,该数据仅出现在2008年NPS调查问卷(以及收集家庭企业收入的单独模块)当中。对2003年调查而言,我们仅在收入来源部分追踪副业家庭企业的情况。对这个问题,我们的解决办法是:在家庭层面,仅把2003年和2008年的家庭企业定义为副业家庭企业。在个人层面,我们主要看问卷涉及企业的部分,只要显示有家庭成员在副业家庭企业就业,那么就把他们当作副业家庭企业的就业者。从这些问卷情况来看,没有一个家庭成员在主业家庭企业就业。虽然这个定义并不完美,且不具备100%的可比性,但我们发现这仍是两次调查中都捕捉到全部家庭企业活动的最佳方式。

为了研究家庭企业的动态及其与家庭福利的关系,我们将所有家庭分成四类:

1)从未经营家庭企业者——在2003年和2008年调查中都没有报告家庭企业活动的家庭;

2)家庭企业初创者——在2003年调查中未报告家庭企业,但在2008年调查中报告有家庭企业的家庭;

3)仍在经营家庭企业者——在2003年和2008年调查中都报告拥有家庭企业的家庭;

4)不再经营家庭企业者——在2003年调查中报告有家庭企业,但在2008年调查中没有报告有家庭企业的家庭。

对这四类家庭的描述性分析表明,数量众多的家庭在2003-2005年期间创立了家庭企业。创设一个家庭企业普遍带动了家庭消费增长,城镇和乡村地区的增长比例大致相当(表3)。这种创业精神不仅仅是局限在较为富裕的家庭或城镇家庭。在2003年或2008年的调查当中,总共有40%的家庭经营了家庭企业。在家庭企业经营火热的家庭中,两个时期都出现的家庭企业大约占1/4,另有1/4的企业倒闭,还有一半是初创企业。这表明,在2003年调查中报告的家庭企业到2008年已有一半左右倒闭。家庭企业的实际倒闭率可能更高,因为一些仍在经营企业的家庭可能是在关闭了一个企业后开办了另一个企业,一些被认为从未拥有一个家庭企业的家庭也许在此期间已经开办并关闭了一个家庭企业。但其他的一些情形或许在2003年调查中被遗漏了。所有地区都存在初创企业,但在莫桑比克首都马普托市和马普托省,创设一个家庭企业的家庭比例较高。

表 3 经营家庭企业的样本分布状况

|

|

从未经营 家庭企业 |

仍在经营 家庭企业 |

初创家庭企业 |

曾有过、但现在已不再经营家庭企业 |

|

|

全国层面 |

60 |

10 |

22 |

9 |

100 |

|

地方层面 |

|

|

|

|

|

|

农村地区 |

66 |

6 |

21 |

7 |

100 |

|

城市地区 |

45 |

18 |

25 |

12 |

100 |

|

2003年消费水平三等分群体 |

|||||

|

较贫困群体 |

64 |

9 |

19 |

8 |

100 |

|

中等收入群体 |

64 |

7 |

25 |

4 |

100 |

|

较富裕群体 |

51 |

13 |

21 |

15 |

100 |

|

观察值 |

697 |

186 |

290 |

151 |

1324 |

数据来源:NPS

家庭企业与家庭阶层向上流动

表4显示了对消费等级、收入来源(家庭企业,工薪收入和农业)变化及家庭人口构成进行一阶差分回归分析后的结果。这个回归分析解释了在控制家庭人口规模(这将直接影响人均消费额)不变的情况下,消费与收入来源之间的关系。该模型隐含控制了家庭和社区接受调查的时间恒定这一方面,并将来自每类收入来源变化对消费排名的影响区分开来。已开展的单独回归分析覆盖了2003年所有的家庭企业,包括主业和副业家庭企业,城镇和农村地区的,以及不同的消费等级的家庭。单独的回归分析还用来追踪对于所有家庭企业总的影响,以及对主业和副业家庭企业分别造成的影响。我们对不同地区的消费水平和家庭成员教育程度之间的关系进行了回归分析,以了解是否有任何一类家庭是能够不相称地增加其相对消费水平。

一阶差分回归分析结果显示,成功开办一个家庭企业与社会阶层大幅向上流动是相关的(第1列)。这在全国范围内都是如此(相对消费水平上升7.3个百分点),但这尤其得益于那些农村家庭及受教育程度较低的城镇家庭。无论处在什么消费水平的家庭似乎都能够借助家庭企业实现社会阶层的向上流动。初创家庭企业的成效不包括那些在两次调查之间的五年内尝试创业但失败的家庭。在2008/09年度的调查中,有25%的家庭企业经营历史不足一年,因此我们可以预料,很多家庭企业的创立和倒闭并未体现在两次调查间隔五年间所观察到的成效内。此外,该数据并没有根据企业的经营年限长短进行类型划分;因此,新创设企业的经营年限可能介于刚刚开业1天至超过5年之间,因此不可能将家庭企业的发展壮大对消费的影响作为一个与时间和企业年限相关的函数。

正如此前所讨论的,全国专家组调查(NPS)将以企业为主业和副业的家庭区分开来,可能主要反映了企业运营成功与否的状况。那些新开办一个主业家庭企业的消费排名平均上升了18个百分点。此举对农村家庭相对财富的增加更加显著,平均上升了23个百分点,而城镇家庭也上升了10个百分点。在三类不同消费水平的家庭中,主业家庭企业都对向上的社会流动起到重要作用。与之相比,副业家庭企业就要逊色一些。该模式证实了一个现象,即成功的家庭企业更可能是以此为主业的,而副业家庭企业的经营状况则要差一些。在2003年调查中20%的副业家庭企业,在2008年调查中“升级”为主业家庭企业,这进一步佐证了调查中存在着受访者报告偏差的猜测。这些“升级者”的相对地位升高了33个百分点。尽管这是基于少量样本的观测值,表明开办一个副业家庭企业与社会阶层跃升无关,但如果企业变得足够成功以致于被企业主视为主业经营,它就有望成为所在家庭迈向成功和社会阶层跃迁的跳板。

除了那些在中等消费水平家庭开办的家庭企业外,失去家庭企业(主业经营或兼职副业)就业岗位与相对消费水平的变动没有显著相关性。大多数家庭(55%)仅仅是关闭了没有给家庭收入带来任何变化的家庭企业,而不是因为他们发现了更好的收入来源。据推测,不再经营家庭企业主业是因为经营不善,因此企业关闭并没有太大影响。大多数家庭企业的投资水平很低可能是其关门倒闭的负面影响并未被外界察觉的原因之一。

表4一阶差分普通最小二乘法(OLS)回归:消费排位的变动对家庭收入变化的影响

|

|

有家庭企业的 |

停止经营家庭企业的 |

家庭企业类型发生转变的 |

||||||

|

总计 |

主业 |

副业 |

总计 |

主业 |

副业 |

由副业转为主业 |

由主业转为副业 |

||

|

全国 |

|

7.3*** |

17.7*** |

-0.50 |

2.50 |

2.70 |

5.20 |

32.7*** |

11.0* |

|

城市地区 |

|

4 |

10.3*** |

-2.50 |

4.20 |

2.00 |

15.4* |

29.6*** |

8.40 |

|

农村地区 |

|

8.7*** |

23.3*** |

1.00 |

-3.90 |

-4.40 |

-2.00 |

34.3*** |

5.90 |

|

2003年消费水平的三等分 |

1 |

7.8** |

17.8*** |

-0.10 |

7.00 |

6.70 |

10.90 |

22.9*** |

17.0*** |

|

2 |

11.9*** |

20.6*** |

6.20 |

13.1** |

20.4*** |

-3.70 |

8.20 |

9.20 |

|

|

3 |

6.6** |

16.5*** |

-0.90 |

4.70 |

6.00 |

5.30 |

32.6*** |

12.3** |

|

|

2003年户主的受教育水平 |

未完成小学教育 |

7.1** |

19.7*** |

-1.80 |

6.90

|

8.00 |

8.10 |

37.5*** |

19.0* |

|

初小 |

10.0** |

16.7** |

3.10 |

-6.60 |

-6.60 |

-6.20 |

25.0*** |

-1.70 |

|

|

高小 |

7.4 |

11.30 |

6.40 |

0.20 |

0.30 |

9.40 |

6.50 |

14.4* |

|

|

初中及以上 |

-0.9 |

17.4** |

-14.5 |

-1.00 |

3.80 |

-6.40 |

12.50 |

25.3* |

|

数据来源:全国专家组调查(NPS)和笔者计算。*表示显著性在1%水平,**表示显著性在5%水平。标准差将调查设计和集群纳入考量。该表显示诸多变量的回归分析结果具有重要意义。回归分析也控制家庭成年人数量的变动,孩子数量的变化,农业收入的变化,以及薪资收入变化。消费水平三等分的数据基于2003年人均消费额。每一类别的第一行显示了所有家庭企业活动的合并回归分析。第二行显示了家庭企业活动分为主业和副业活动。

家庭企业能减少贫困人口吗?

这是一个政策制定者们经常询问的问题。为了更详细地评估家庭企业的减贫成效,我们对各个年份莫桑比克总人口中位于收入底层50%的民众划定了一条相对贫困线。底层的50%的人口与莫桑比克2003和2008年全国贫困群体的估计数据大体是一致的(规划和农村发展部,2010)。2003和2008年莫桑比克所有家庭被界定为贫困家庭和非贫困家庭,所以,家庭样本可分为以下四类,以体现其社会福利可能发生的变化:1)一直贫困;2)从不贫困;3)摆脱贫困;4)陷入贫困。我们可以将2008年的这些状态与一个家庭是否开办、维持或关闭家庭企业联系起来。

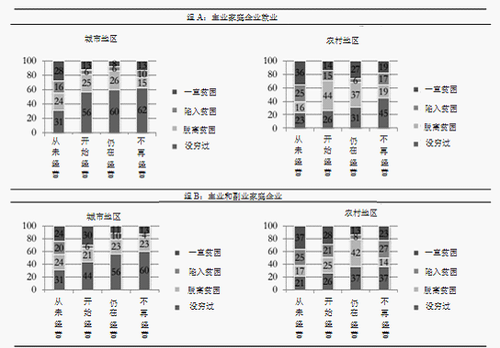

仅考虑家庭企业作为主业的情形,图7显示,开办家庭企业的农村家庭摆脱贫困的可能性远高于从未设立家庭企业的家庭,但创设家庭企业似乎对城镇家庭的贫困人口影响甚微。开设家庭企业的农村家庭摆脱贫困的机会更高,44%初创企业的家庭脱离了贫困的桎梏,而从未开办家庭企业的家庭脱贫率仅有18%。这两者之间的差距有力地说明了,家庭企业可作为提供社会阶层向上流动和家庭脱贫的一个手段。此外,在创办家庭企业的农村家庭当中,仅有12%陷入贫困,而从未创办企业的家庭沦为贫困者的比例达到23%。农村家庭企业幸存者摆脱贫困的可能性也高于那些关闭了家庭企业和从未开设家庭企业的家庭。

图7 贫困的变动和家庭企业所有权的关系

数据来源:全国专家组调查(NPS)小组的数据和笔者计算。

城镇地区有更多的工薪就业机会,因此创办家庭企业对社会阶层流动的影响程度不如其他的机会。那些从未拥有家庭企业的家庭是最容易发生社会阶层变迁的——陷入贫困和摆脱贫困,但他们在两次调查时间的中间时期陷入贫困的可能性是其他群体的两倍。对这两个时期的初创企业、企业幸存者和终结者而言,从未贫困群体的比例是很大的,这表明一般情况下城镇家庭成为贫民的可能性不大,所以在任何情况下,城镇地区贫困人口下降的幅度都少于农村地区。城镇地区从未开办家庭企业和初创家庭企业的家庭相比,两组家庭有同样大规模的群体摆脱贫困,这的确显示创设一个家庭企业会带来一些社会阶层跃迁效应,因为在第一个阶段创业的家庭沦为贫困人群的可能性较小,仅有6%开设家庭企业的城镇家庭陷入贫困,该比例低于从未创业的城镇家庭16%的比例,这一点也表明了创业具有推动社会阶层跃迁的潜力。

将家庭企业分为主要就业(主业经营)和次要就业(兼职副业)两个类型,为我们观察社会阶层向上流动与创办家庭企业之间的关系提供了更全面的视野,因为我们将所有的家庭企业囊括其中可以避免与企业成功相关的数据报告偏差。采用这个定义,我们还观察到,在农村地区与从未设立家庭企业的家庭相比,创办和维持一个家庭企业的家庭摆脱贫困的比例要高得多(分别为25%和42%,超过从未创业家庭的17%),但他们之间的差距要小于分析主要就业时观察到的效果。这与表4看到的结果是一致的,即一个作为兼职副业的家庭企业自身并不会导致贫困人口减少。这也契合了表4的内容以及副业家庭企业正成为脱贫垫脚石的观点,我们看到维持家庭企业运营能推动贫困人口显著减少,而这样的家庭企业目前可能是一家主业或副业家庭企业。在城镇地区,我们仍不能看到初创家庭企业带来任何减贫成效,但此类家庭陷入贫困的可能性较小的观点依然成立。

六、开办和维持家庭企业

迄今为止,有许多证据显示,在家庭谋生手段之外增加一个家庭企业可赢得相对较高的生活福利。然而,拥有家庭企业的家庭比例依然偏低。在本节中,我们将采用专家组数据来分析本次调查数据测量中的哪些因素支持创设家庭企业。什么因素决定了某些地域的某些家庭能够利用家庭企业的优势来提高他们的生活水平?

某个家庭是否拥有开创一个家庭企业的诸多机遇依赖于很多因素,包括个体企业主(如受教育程度和技能,照顾孩子等其他责任)、家庭(如总资产、家庭成员的就业状况和人脉关系),以及社区(如基础设施、当地政府治理、市场准入和产品状况),更不用说出售商品和服务的总体需求了。这些方面或许会随着时间推移和地点变迁而发生变动,且可能相互关联。有些因素可能不容易进行测量(如家庭成员获得的企业利润)。这使得要甄别成功开办家庭企业的必要条件变得极富挑战。全国专家组调查(NPS)的利用价值在于,可以通过控制初始条件等对这个问题开展多变量分析。

为了甄别家庭和社区的哪些因素与开办家庭企业相关,我们对2003年创办家庭企业与家庭、社区的特征之间的关系进行了多元逻辑回归分析。其中,我们仅仅包括了初创家庭企业和从未创业的家庭,以便将拥有初创企业的家庭设定为虚拟因变量“1”,从未创业的家庭设定为“0”。家庭特征与前一个回归分析采用的数据相同(2003年时的家长年龄,家庭成员的受教育水平,其他收入来源和总资产),2003年社区层面的变量仅农村地区的数据可用。我们考虑了是否存在自来水和电力、拥有一个市场、与市场的距离(如果市场不在当地)、与座机电话的距离,关于社区总体发展趋势和就业岗位的主观问题(如现在找工作比以往更容易/更难等),近期基础设施项目(包括灌溉设施、电话线),根据偷盗、入室行窃和其他犯罪判断社区的治安状况如何,以及关于安全的多个客观问题。之所以包括安全问题,是因为Kweka和Fox(2011)在与坦桑尼亚的家庭企业经营户进行定性访谈时发现,盗窃和其他犯罪是他们企业遭遇的重要风险之一。这些变量显然存在内生性问题,但我们期望这些变量能够有助于解释初创家庭企业大多数发生在哪些家庭和社区。

大多数的技术参数显示,重要变量的数量极少。在国家、城镇和百分位回归分析中,由于没有将社区变量包括进来,所以我们仅仅拥有家庭特征。这些回归分析表明,几乎没有什么重要的变量,但三等分回归分析中的变量除外。在百分位技术参数中,我们发现2003年的受教育状况与第一等分创设企业之间存在着正相关,但中学教育和顶层百分位群体与开办企业之间是负相关的关系。这个结果是在意料之中的,因为受过中学教育的人在工薪领域拥有较好的就业机会,所以他们可能永远不会考虑开办家庭企业的事。2003年的总资产仅对第三等分具有显著性,表明并不是影响谁能开办家庭企业的重要预测指标。在农村家庭企业研究中采用的社区变量几乎普遍都不具有显著性。

我们的研究成果印证了Vijverberg(2008)对尼加拉瓜和斯里兰卡的农村投资环境调查的观点。Vijverberg在回归分析结果中写道:“很少有重要的解释性变量,且预估效果不大”。我们为什么会这样认为是出于几个原因。社区变量本来就含糊不清。最近的基础设施项目可以改善需求,但倘若联系和信息流增加,这恐怕也会加剧竞争。对于不同地域而言,活动的先后顺序或许是不同的,从而会稀释相关系数。譬如,一条道路本来可以第一年建成,导致家庭企业数量增长;或该道路原本可以在第五年竣工,这刚好在此次调查前夕。在第一种情况下,强劲的正相关系数是适宜的相关系数;而在第二种情况下,则观察不到什么影响,其原因仅仅在于众多家庭还没有时间来作出反应。家庭企业部门在多个方面(家庭、企业和地方层面)是千差万别的,因此,要完全理解这个行业,可能在行业和地方两个方面都需要更多的局部模型。但遗憾的是,目前的数据集还不足以充分地分析这些方面。事实上,旨在关注家庭企业的投资环境调查也难以预测家庭企业开办的情况,这表明我们对家庭企业部门动态的理解还不够,还需要开展进一步的工作以获取更多的数据。

什么因素制约了家庭企业的成长?

在解释哪些因素支持或限制了家庭企业初创的问题上,上述专家组的分析帮助不大。企业调查(2005年INFOR调查和2010年RICs调查)中关于认知的数据告诉我们,为什么很多家庭没有开办家庭企业,为什么他们关闭其家庭企业,以及他们认为哪些因素制约了企业成长。RICs数据集特别丰富,因为它包含了是否拥有家庭企业的两类家庭的看法数据。

开办和维持一家企业的关键要素是风险管理。家庭企业很特殊,他们面临两类风险:经营风险和家庭风险。原因在于:(1)家庭企业的财务表现通常和家庭的财务状况交织在一起,一旦有需求,家庭企业或许会成为家庭储蓄的唯一来源;(2)如果某个家庭成员生病,或以任何方式失去行为能力、无法工作,其劳动将无法被取代,家庭企业恐将遭殃。任何一类冲击都可能导致企业关闭。事实上,由于不能盈利而关闭家庭企业甚至小规模企业的案例相当普遍。但是,家庭风险甚至会致使一个盈利的企业也被迫关门。

参与2010年农村投资环境调查(RICs)的农村和城郊家庭报告称,经营风险是他们普遍公认的导致家庭企业关闭的原因,但家庭风险也不容忽视,尤其是对妇女而言。为了应对家庭风险,家庭的女户主尤其可能会关闭其经营的家庭企业(表5)。这可能说明了女性主导的家庭拥有的成年家庭成员较少,且女性户主单身的可能性更大,从而当她要去探望生病的家庭成员或出席家族成员葬礼时,限制了她将企业运营维持下去的可能。

表 5 不再经营家庭企业的原因

|

|

全 部 |

女户主 |

男户主 |

|

家庭成员生病或死亡 |

24% |

55% |

18% |

|

家庭成员搬走 |

13% |

14% |

13% |

|

家庭成员找到一份带薪工作 |

9% |

5% |

9% |

|

企业无利可图 |

61% |

37% |

66% |

|

流动性问题或缺乏运营资金 |

56% |

60% |

56% |

|

其他 |

20% |

12% |

22% |

数据来源:2010年农村投资环境调查(RICs)

在家庭企业将什么因素视为企业发展或可持续经营所面临的其他重要挑战上,农村投资环境调查(RICS)和非正规部门调查(INFOR)都提供了一些佐证。RICS调查仅涵盖农村和城郊的家庭,但它对企业所面临的挑战方面提供了更加丰富的信息。INFOR调查和RICS调查关于家庭企业生存所面临诸多挑战的排序情况都表明了以下领域是主要的制约因素:1)信贷渠道;2)可获得的技术和其他投入;3)激烈的市场竞争;和4)市场准入机会。农村企业还报告称,缺乏物质基础设施(如道路、手机和电力)的可及性是他们遭遇的严峻挑战之一(遗憾的是,没有在城镇地区调查基础设施对其重要性如何)。但激烈的市场竞争不一定是坏事,因为自由公平的市场竞争通常会给消费者带来更为物美价廉的商品。这也表明进入该行业比较容易,但结果是经营毛利率较为有限。在一些案例中,农村家庭也指出,市场上的垄断势力或寡头垄断成为一个严峻的挑战(占26%),此类挑战通常会破坏市场竞争。农村家庭企业更为关注的是进入市场和获取市场信息的渠道,这或许与农村家庭较为闭塞有关。39%的农村家庭企业称,距离遥远是一个严重挑战,而24%的受访企业抱怨获取市场信息和生产资料是一个严峻挑战。对于男性或女性的家庭企业经营者,以及不同年龄组的受访者而言,他们报告的严重限制因素方面有很高的一致性。

与城镇家庭企业相比,农村家庭企业的商业考虑及其障碍因素呈现很大不同。表6是对2007年访问的城郊及农村家庭企业与城镇中小企业最常提到的一些障碍因素进行的比较。城镇中小企业关注税收、犯罪、贪污腐败以及共同障碍等方面,农村家庭企业并没有把这当成他们的问题,然而,基础设施和融资渠道被城郊及农村家庭企业称之为两大障碍。Loening,Rijkers和Soderbom(2008)的研究结果也显示,埃塞俄比亚家庭企业经营障碍的差异性也是超过较大规模的企业的,另外有一些证据表明,他们对政策调整和经济周期的反应千差万别(Mead和Lindholm,1998;Schoar,2009)。

表6受访家庭企业认为最主要的8个困难

|

排名 |

2007年城镇中小企业 |

2010年农村家庭企业 |

|

1 |

不正当竞争 |

难以接触金融机构、不熟悉贷款流程 |

|

2 |

融资渠道窄 |

民间借贷难 |

|

3 |

犯罪 |

电力不足 |

|

4 |

税率高 |

手机质量差 |

|

5 |

贪污腐败 |

道路质量差 |

|

6 |

电力不足 |

运输成本高 |

|

7 |

交通运输差 |

远离市场 |

|

8 |

税务征管 |

道路不畅 |

来源:2007年投资环境调查,2010年农村投资环境调查

对于撒哈拉以南非洲地区的家庭企业而言,初创企业遭遇的运营资金问题或可持续性问题是他们提到最多的难题之一(Fox和Sohnesen,2012),莫桑比克也不例外。从未开办过家庭企业的受访家庭中,有82%的比例称,缺乏融资渠道或缺少资金是他们从未尝试创业的主要原因。Finscope调查(2009)公布,这些家庭中仅有2%的受访家庭从正规渠道获得贷款,而其他家庭却几乎没有获得正规信贷的任何渠道。对于创业者而言,挑战不仅在于贷款渠道,而且在于获得银行服务的机会,因为通常仅有12%的成年人使用了某种形式的正规银行产品,而农村地区成年人享受银行服务的比例更低,只有4%。很多现有的莫桑比克家庭企业主称,借款程序、交易费用和利息是他们企业遭遇的严重挑战(RICS,2010),这表明发展与普通家庭相关的金融服务存在着诸多挑战。但莫桑比克的家庭采用了一些巧妙的办法来应对这些挑战。在FINSCOPE调查数据中,20%的受访企业称有能力储蓄一些钱。很多家庭或者将积蓄放在家里,或采用非正规的储蓄机制(如轮转储蓄与信用协会/ROSCAs),以便留出一部分储蓄资金以备家庭企业之需。尽管农村投资环境调查(RICS)样本中未开办家庭企业的家庭称,缺乏资金是他们没有创业的主要原因,但在国家专家组调查(NPS)的第一时期表明(表5),那些成功开办家庭企业的家庭并不比那些未创业的家庭富裕得多。所以说,尽管政府推出明确的政策和计划来扩大民众获取低成本金融服务的渠道,但更好地理解普通家庭是如何尽力储蓄并投资于自家的小微企业也会带来裨益。

同其他国家一样,莫桑比克的家庭企业也拥有较低水平的运营资金。38%的家庭企业称,根本没有资金来投资购置设备或厂房设施,而那些报告称自己添置了某些设备或装置的企业中,58%的投资额仅有10美元甚至更少(INFOR,2005)。来自撒哈拉以南非洲城镇地区的证据显示,虽然家庭企业运营资金规模处于很低的水平,但他们也拥有很高的投资回报率(Grimm等,2011)。低投资的高回报并不一定表明,家庭企业将有能力借助贷款来扩大其企业规模。正如很少有家庭企业顺利扩大企业规模所显示的那样,大举追加投资后其投资回报率可能会迅速下滑。所以说,这种投资低水平而回报率却可能较高的情形对于资金出借方来说既是机遇,又是挑战。高回报意味着良好的商业机遇,但与此同时,这种小额贷款的风险和交易成本或许又太高了。

出乎意料的是,农村投资环境调查(RICS)和非正规部门调查(INFOR)都显示,注册登记、税收、许可审批和牌照,以及冲突等政府治理方面是受访企业认为最不严重的问题。在非洲东部国家坦桑尼亚和乌干达的调查(世界银,行2012;Kweka和Fox,2011)发现,企业主认为以下因素对现有家庭企业的生存及其可持续经营至关重要:政府对企业的态度、当地的条件(包括前往工作场所的道路)、用于制造和销售产品及服务的市场摊位或其他区域,以及地方当局在执行公平透明且前后连贯的法规方面的良好治理等。在莫桑比克,Fox等(2008)对一个贫困地区的家庭调查中发现,地方当局对他们日常基本交易的小规模贪腐行为是民众谋生的巨大刺激剂或抑制剂。但是,参与农村投资环境调查(RICS)的莫桑比克农村地区的家庭却很少将这些方面作为不开办家庭企业或持续经营的理由。仅有1%甚至更少的农村家庭称他们不去创业是出于以下原因:腐败和贿赂、犯罪盗窃和冲突、道路和运输、缺乏手机或固定电话、供水或技术。被受访家庭也很少有将牌照和审批许可看作是其不创办家庭企业的理由(2%)。对政府治理的重要性上,看法有些分歧。其原因在于地域是很重要的,有些社区的条件要比其他社区优越。农村投资环境调查(RICS)并不具备全国代表性,且样本数量有限,因此它只能说明调查中所包括的那些社区的情况。

既能获得又很可靠基础设施服务似乎是一个制约因素。在拥有市场的地区,家庭开办企业的比例较高(在拥有市场的地区,有39%的受访家庭在最近三年创办了其家庭企业),而在最近三年建设了市场的地区,家庭创业的比例甚至更高(达45%),而没有市场的地区其创业率只是35%(2010年农村投资环境调查)。电气化也会带来类似的效果,在实现电气化的农村,开办家庭企业的家庭比例较高(为51%,高于没有通电地区的34%)。很显然,在农村建立市场及实现电气化的决定并不是随机的,其他影响是否开办家庭企业的重要原因或许与建造基础设施的决定也密切相关,因此并不能对此作因果推理。能够借助基础设施便利的家庭则抱怨其可靠性是创业的一个制约因素。农村投资环境调查(RICS)显示,分别有56%和36%的电力用户抱怨说,经常出现停电以及电力成本较高的问题,该比例高于非电力用户的16%和25%。与此相类似,44%的非电力用户抱怨存在难以接入电网的问题,而抱怨同一问题的电力用户比例仅为35%。这些调查结果表明,扩建公共基础设施会有助于推动家庭企业发展,但是如果淡出提供公共服务的获取渠道而其可靠性较低的话,仍然是不够的。

七、结语

最近发布的《2011-2014年扶贫行动计划》(Plano de Acção para Redução da Pobreza–PARP)承认,私营部门无论正规与否,都是实现创造就业机会目标的核心力量,能带来家庭收入的增长、降低贫困率。小微企业和中小企业(MSMS enterprises)被视作减贫战略的重要组成部分,但是,减贫政策致力于通过简化申请经营执照、缴纳税款、获得土地使用权和跨境贸易等领域的审批流程来改善营商环境,所有措施可能有助于政府维护自身利益,并惠及一些较大规模的企业。但它们并不是影响家庭企业创立或可持续经营的核心要素。因此,家庭企业在扶贫行动计划中几乎被忽视,莫桑比克政府的中小企业政策(莫桑比克政府,2007)也将家庭企业排除在外,只有雇佣五个以上员工的微型企业才被纳入其政策框架内。

出于很多原因,莫桑比克政府没有出台家庭企业的政策是令人遗憾的。上述分析表明,家庭企业创立及带来的就业岗位与农村和城镇地区的消费增长相关,并涉及所在家庭的社会阶层向上流动,尤其是对农村家庭和受教育程度较低的家庭而言。这意味着,鼓励家庭创办家庭企业是一个很好的战略。鉴于34%的家庭已经依靠家庭企业生活,现有家庭企业收入的任何改善都将进一步促进减贫。

基于上述分析,莫桑比克政府应出台一个致力于壮大家庭企业作为民生潜在生计途径的战略性政策,其中包括:(1)努力扩大家庭获取金融服务的渠道,包括鼓励那些能提供产品迎合低收入家庭需求的金融机构蓬勃发展;(2)扩建二级公路和衔接道路,以确保家庭企业进入市场的道路通畅;(3)仿效其他撒哈拉以南非洲国家的成功经验,大力发展国内市场以打造产业集群;(4)继续关注营商环境之外的诸多领域,如教育、医疗卫生服务和供水等公共服务的普及化和品质提升,这会降低家庭风险并影响到家庭可获劳动力的数量。总而言之,第一步也是至关重要的一步是,要让家庭企业部门纳入到莫桑比克的政策议程中。

现金转移支付、减贫与妇女赋权 ——巴西、智利、印度、墨西哥和南非的比较研究

国际劳工组织研究报告

综述

“现金转移支付、扶贫和妇女赋权” 是国际劳工组织正在开展的一项政策研究主题,本分析报告是该系列研究的一部分,旨在审视发展中国家在促进社会公正和福利方面两项重要、宽泛动议之间的互动。其中的一个动议是将社会保障制度扩展到非正式经济部门。尽管早期研究认为,此举对于发展中国家来说成本太高,但最近的研究发现,国家有能力满足每个人的基本保障底线(劳工组织2008A,2010)。此外,一些新的研究表明,结构合理的社会保障制度不仅可以缓解贫困家庭的负担,同时也能提高他们的生产力。例如,现金转移计划就有助于稳定家庭预算,促使家庭进行生产性投资,制订长远规划,为他们的子女提供医疗保健,保证他们就学。目前越来越多的国家开始实施这样的计划,包括亚美尼亚、孟加拉、博茨瓦纳、巴西、智利、哥伦比亚、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、牙买加、墨西哥、纳米比亚、尼泊尔、巴拿马和南非等。一些学者将这种趋势看成是社会保障和经济发展领域内的一场静悄悄的革命(巴里恩托斯和休姆,2008)。

另外一项动议是性别平等和妇女赋权已经从国家政策话语体系中的边缘位置向中心转移,解决社会角色和资源控制中性别不对称的努力正在公共议程中获得显著进展。例如,《消除对妇女一切形式歧视公约》和《国际劳工组织(就业)反歧视的公约》(1958年第111号)已几乎获得了世界上所有国家的批准。近年来,性别平等也逐渐被视为是民主和经济发展的重要动力,2000年通过的千年发展目标也呼吁各国政府要“促进两性平等并赋予妇女权力,”这提高了在这方面付诸努力的紧迫性,并已在部分国家取得了显著的进展。

国际劳工组织一直致力于将社会保障视作为解决贫困和性别歧视的一种手段。继2001年国际劳工大会讨论之后,国际劳工组织于2003年发起了一项关于社会保障扩展的活动,着重强调非正规经济中工人的覆盖面。非正规经济中具有大量的女性从业人员。2009年,为了解决日益增长的歧视、性别工资差距、以及逐渐上升的妇女贫困问题,国际劳工组织发布了“全球就业契约(Global Jobs Pact)”,呼吁各成员国考虑推行“现金转移”计划。2012年,国际劳工大会通过社会保障基础建议(Social Protection Floors Recommendation),2012(第202号),以一种全新的办法,呼吁各成员国从国家层面,对包括收入不足的成年人、儿童和老人在内的包括国内全部人口设定基本的收入保障与健康保障标准,(国际劳工组织,2012)。第202号建议书强调非歧视原则与性别平等原则。

在这一背景下,国际劳工组织社会保障部和工作条件与平等部的性别平等和多样性处联合发起了“现金转移计划、减贫与妇女赋权”,旨在通过整合已有的关于“现金转移”对妇女的影响方面的知识,对上述行动予以支持。这些转移与促进性别平等是相关的,首先,作为一个群体,妇女获得有偿就业的年限较之男性更短,并且工资更低,但寿命却更长。这三大差异增加了妇女的贫困风险。另外,很多现金转移支付计划的设计都包含有针对妇女的特殊条款,有些是针对作为个体的妇女(生育津贴),而另一些则将母亲们作为优先的受助方(家庭津贴),其他一些还包括对妇女的具体激励措施,如保障正规就业。

本报告的分析重点集中在从五个国家选定的五个现金转移方案,包括巴西、智利、印度、墨西哥和南非。对于现金转移对减轻妇女贫困与促进妇女经济就业的能力,国际劳工组织已开展了文献综述。各国报告的主要发现也反映在本节中。这五个国家均是新兴经济体,但他们在面积、人口、人均国民总收入方面有很大不同(见表1)。但所有这些国家都有一个共同点,那就是创新。在过去的15年里,这五国政府都在大规模范围内创建或扩展了现金转移计划,它们所作出的这些努力包括“家庭补助金”(巴西)、“智利团结”和“道德家庭收入”(智利)、“英迪拉·甘地孕妇现金转移支付试验”、“英迪拉·甘地遗孀抚恤金计划”(印度)、“机会”(Progresa/opportunidades)墨西哥)以及“老年退休金和儿童支援补助金”(南非)。印度的圣雄甘地“国家农村就业保障计划(MGNREGS)”作为一项就业保障计划,由于它规模较大并且所强调的需求与现金转移计划十分类似,也被包括在内(见表2)。

五国政府都制定了参与者必须遵守的有关儿童就学和家庭卫生的转移支付条件。在三个拉丁美洲国家和印度的新IGMSY生育试点项目中,这些条件是“计划”设计的初始要素。在南非,学校出勤被增列为接收“儿童支援补助金(Child Support Grant)”计划支持的条件之一(见表3)。

对这些计划的回顾旨在解决两大问题。第一,现金转移可以在多大程度上减轻妇女贫困和改善其营养、医疗保健和其他社会服务?第二,现金转移对妇女经济赋权有怎样的影响?这些问题与莫泽(Moser)、立威(Levy)(1986)以及莫利纽克斯(Molyneux 2008)所探讨的妇女的“实际”利益和“战略”利益具有趋同性。

表1:人口、国内生产总值和人均国民总收入, 2012年

|

国家 |

人口 |

GDP(美元) |

人均国民总收入(美元) |

|

巴西 |

1.99亿 |

22500亿 |

11630 |

|

智利 |

1750万 |

2682亿 |

14280 |

|

印度 |

12亿 |

18400亿 |

1530 |

|

墨西哥 |

1.208亿 |

11800亿 |

9600 |

|

南非 |

5120万 |

3843亿 |

7610 |

表2:主要的现金转移计划

|

国家/计划 |

开始年份 |

受益者 |

支出 |

|

巴西 家庭补助金 |

2003 |

1300万户 =人口的26% |

107.5亿美元 =国内生产总值的0.53% |

|

智利 智利团结 道德家庭收入 |

2002 2010 |

41万户 =人口的8% |

4.005亿美元 =国内生产总值的0.18% |

|

墨西哥 PROGRESA / 机会方案 |

1997 2002 |

650万户 =人口的25% |

50亿美元 =国内生产总值的0.4% |

|

印度 英迪拉·甘地遗孀抚恤金计划 英迪拉·甘地(IGMSY),生育有条件的现金转移支付试点项目 圣雄甘地国家农村就业保障计划 (NREGS) |

2009 2010 2006 |

460万遗孀 =符合年龄遗孀的39% 30万妇女 =年均怀孕妇女的1% 4810万个家庭 =农村居民家庭26% |

5.39亿美元 =<国内生产总值的0.03% 6.15千万美元 =国内生产总值的0.003% 52.8亿美元 =国内生产总值的0.28% |

|

南非 养老金 儿童抚养补助金 |

1928 1993 1998 |

290万老人 =人口的69%>60 1130万儿童 儿童的55% |

49亿美元+ 47亿美元 = GDP的2.1% |

回答这两个问题最大的挑战是数据的缺乏和概念上的挑战。要评估现金转移对妇女贫困的影响,首先,有必要对这些项目的影响与其他影响贫困的因素加以区分,例如宏观经济政策、信贷获取、最低工资以及其他社会保障计划。其次,有必要区分转移对妇女贫困的特别影响。由于用于区分这些所需的信息往往难以获取,许多研究只能依靠估算和推断,从而使很多重要问题仅仅得到部分解答或依然悬而未决。

表3 现金转移计划的附加条件

|

国家/项目 |

教育和卫生条件 |

|

巴西 家庭补助金 |

教育:6至15岁儿童学校出勤率至少达85%,16-17岁儿童出勤率至少达到75% 卫生:最新疫苗、产前保健、健康访问、生长发育监测 |

|

智利 智利团结和EFI |

教育和卫生:智利团结:社会工作者协助家庭根据具体情况制定消除贫困的个体化方案。EFI:“责任”转移要以入学率、定期健康护理和其他商定的目标为条件;“成就”转移是以良好的学习成绩、完成学业和妇女 就业为条件。 |

|

墨西哥 机会方案 |

教育:毕业时获得每日学校出勤(至少85%)奖励 卫生:产前和产后护理、定期进行健康访和参加健康讲座。 |

|

印度 英迪拉·甘地遗孀抚恤金计划 产妇津贴计划 |

卫生:产前检查和咨询,婴儿免疫接种,纯母乳喂养,与成长。 |

|

南非 儿童抚养补助金 |

教育:就学到18岁(截至2010年) |

关于妇女赋权的问题到目前为止更是难以捉摸,其中的相关原因在一开始时就进行考虑会很有用。难以捉摸的原因之一在于概念本身的复杂性。倡导者和研究人员继续努力探讨其核心含义(康沃尔和伊德,2010),以试图把握其被付诸实践和研究的方式的演变。另外,对妇女赋权进行量化并进行跨国家比较也十分困难。其次,赋权依赖具体的情境。特定政策措施的影响是异质性的,它取决于环境特点,甚至在一个单一的地理环境中,影响也会千差万别(如Djebbari和史密斯,2008年;卢克和孟希,2011;乐施会,2011)。第三,赋权是多维度的,需要多方面的行动,这些方面包括:劳动力市场的不平等、财产权利的差异、基于性别的暴力、对生育自由的限制、早婚或逼婚,等等。最后,赋权是一个长期的过程,但绝大部分的现金转移计划是短期的,所以,现在可获得的证据都是有关短期影响的。为了评估短期成效对于长期深远影响的潜力,研究者需要建立有关妇女赋权如何发生的模型。

这种分析依赖于这样一个模型:妇女获得新角色和资源发生于多重、独立区域;是非线性的;且必须克服交叉阻力。法律提供了重要的杠杆,经济发展为妇女就业和竞争创造新的空间。但无论是法律还是经济发展都不能单独赋予妇女权利。关键是妇女自己的机构,团结和组织。

古普塔(2009)对妇女赋权与劳工运动进行了类比,指出特定工人群体的议价能力和他们参与相关机构和组织的程度具有关联性,认为在有强大运动和群众组织的地方,谈判对他们就更有利。妇女赋权也与之类似,很大程度上取决于她们的机构和组织能力。

因此,在考虑赋权的时候,本分析报告探讨现金转移,包括与其相关项目的联系,是否为妇女提供了资源、知识、联系、人际网络扩展与行动模式。

下文的讨论包括三个部分。第一部分综述了这里提到的各个现金转移计划,主要描述了它保护了谁,提供了什么益处,以及如何融资和管理这些计划的。第二部分在五份国别报告的基础上,回顾了对这些“计划”的影响的主要研究,依次包括:贫困、营养与健康、教育、培训与就业和个人赋权(自主性、流动性、自尊、以及其他更广范围内自我感觉等方面的变化)。第三部分考察了那些现金转移支付计划中对妇女最为重要的要素,并在此基础上,为“妇女敏感性”(Women-sensitive)设计和执行提供些许思路。接下来是一系列关于扶贫、现金转移计划和发展中国家妇女问题等相关研究的引用和参考书目。

总体来说,分析表明,现金转移计划减轻了妇女的贫困负担,并使小部分人完全摆脱了贫困。转移支付可以提高妇女的营养水平,并且也可以使她们以此改善整个家庭的营养状况。计划也使得女童教育更加可行并有吸引力,并有助于妇女获得更好的医疗保健。但是,转移支付似乎并不足以使大多数妇女脱离贫困,也无法抵销与男性相比近来妇女贫困的增长。转移支付的主要优点是减轻了贫困的严重程度,并部分抵销了不断上升的性别贫困差距。

研究也表明,转移支付也有助于妇女赋权,但这些结果的确定性较弱。许多妇女都表示,她们在解决问题时具有了更多的知识、更加乐观、并具有更多的自尊和积极性。有些妇女在家庭谈判中的地位也得到了提高,并有能力开展储蓄、信贷和投资等活动。但是另一方面,妇女接受和管理转移支付的角色增加了她们的“时间贫困”,使得社会对她们独自或主要承当照料家庭的作用的期望得以再次重申。转移支付也使得男性可以减少与他们的妻子或伴侣分享收入。当转移支付取决于经济状况时,一些妇女会对参与项目感到羞耻。

为了给妇女机构提供更多支持,政府和社会组织可以:

l 使用国际劳工组织社会保障基础建议(2012第202号)作为项目(再)设计的指南,特别是关于以下几个方面:(1)福利水平必须足以使女性(和男性)能够进行储蓄,并对未来的创收进行投资,(2)收益的法律地位必须明确,对于转移支付金额、资格和申诉权等法定权益应当作出明确规定。

l 与家计审查方案相比,要对资格扩展到某一类人群的所有成员(如妇女、女孩、或老人)的分类方案的优势进行仔细的权衡。最重要的是,分类方案要避免对穷人和其他可能被贬低对待的人贴上身份标签。

l 研究表明,无条件的或贴上了标签的转移支付可以取得和有条件转移支付一样的结果,但管理成本更低,且不会给妇女增加负担。

l 使用个人获得转移支付的权利,以纠正家庭和社区中的性别歧视。当个体权利不可行时,可以建立配额制度,以保证妇女获得相对公正的项目资源。

l 采取激励措施,通过较高的转移支付奖励支持性别平等的行为。例如,项目可以为在正规经济行业中就业的妇女,以及共同拥有契约财产的夫妇提供奖金。

l 在项目管理中的设立志愿角色,给予妇女家庭之外的新的身份。

l 项目管理中需要关于妇女的非政府组织的参与。例如,在为项目参与者组织选择性的识字和基本技能培训时。

l 使用计划的人事政策来建立支持两性平等的组织文化,包括在雇用妇女方面的“肯定行动”;在员工培训、行为规范和员工考评中给予性别敏感的公共服务更高的权重;开展社区宣传,以提高该计划与性别相关的目标的理解和接收程度。

一、计划概况

本节对影响妇女的这些“计划”进行简要介绍。简介中,首先会介绍“计划”创建的背景,然后介绍这些计划保护了谁,他们获得了什么益处,以及如何对计划开展融资和管理。

a 巴西 - 家庭补助金

家庭补助金是世界上最大的现金转移计划之一,为1380万个家庭超过四分之一(26%)的巴西人口提供福利。该计划是前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦社会政策的核心。该计划根据行政命令于2003年建立,由当时四个现有的社会援助方案合并而成,以降低行政成本并扩大准入资格。2004年,国会赋予这次合并以法律效力。根据这项法令,家庭补助金的主要项目目标是减少贫困、促进粮食安全、增加公共服务,尤其是卫生、教育和社会援助。

家庭补助金的预算为107.5亿美元(2013年),刚好占国内生产总值0.5%以上(0.53%),纳入社会保障预算,由政府完全出资。联邦行政成本占计划预算的3.8%。虽然没有地方行政成本的总体统计,但2007年对四个市的一项研究表明,总成本(联邦+市)相当于总转移支付额的15.2% (林德特等,2007)。2008年以前,该计划部分资金支持来自金融交易税,这可以被视为一种国内托宾税(劳工组织,2009年)。当国会拒绝了这一方案后,政府从其他方面分配资源以支付项目成本。

家庭补助金的现金转移支付按照区分贫困和极端贫困家庭的规则予以支付。极端贫困的家庭无论是否有孩子都可以获得一项基本补助。然而,对于有儿童、孕妇或哺乳的母亲(无论是在贫困或极端贫困)的家庭都要求符合以下系列条件:正常的学校出勤率、产前保健、健康探访、接种疫苗与生长发育相关的监测。6-16岁的儿童上学的时间必须至少达到85%,而16-17岁的儿童至少达到75%。

贫困和极端贫困的标准由社会发展部设定,并定期进行调整。2013年,极端贫困的标准是每月70雷亚尔(32美元);贫困标准是每月70.01雷亚尔至140雷亚尔(32美元至63美元)。资格的确定依据自我报告的收入。为了防止地方注册人数过多,联邦政府为各市设定了项目参与的定额。由于家庭补助金现金转移并不是贫困家庭的合法权利,即使一个家庭符合申请资格,能否从中获益也取决于项目资源的可获得性。

2013 年平均每月每户获得153雷亚尔,约合68美元,大约相当于最低工资标准的五分之一。这笔福利主要有四个组成部分:

l 基本福利:对于家庭人均月收入不超过70雷亚尔的家庭(无论是否有孩子、青少年、孕妇或哺乳期妇女)支付70雷亚尔(32美元)。

l 可变福利:对于家庭人均月收入不超过140雷亚尔、有15岁以下的儿童、孕妇或哺乳期妇女的家庭人均支付32雷亚尔(14美元),上限为160雷亚尔(71美元),最多支付五个孩子或妇女(两者总和)。

l 有16-17岁孩子的家庭的可变福利:38雷亚尔(17美元),上限为76雷亚尔,最多支付两个十几岁的孩子。

l 消除极端贫困部分:最顶层的福利是支付给生活在极端贫困线以下的贫困家庭,它涵盖了基本收益、可调收益以及70雷亚尔/人/月的标准值之间的差异。

家庭福利更加偏好的受益者是照看孩子和管理家务的妇女。

该计划是由联邦政府和市政当局共同管理的。在联邦一级,社会发展部发挥领导职能,并与卫生和教育部门以及国有银行(Caixa Economica Federal)进行协调。社会发展部决定资格,通过银行卡支付福利,监控家庭的遵守情况,并通过市政府监督计划的实施。该部还管理Cadastro,或由联邦政府运行的其他项目的参与者的统一登记系统(Unified Registry)。

市政府登记家庭,把他们的信息输入到统一登记系统(Unified Registry),并收集联邦政府可用于监督卫生和教育条件遵守情况的信息。市政府还负责提供所需的医疗保健和教育服务。在今天的巴西,学校的质量与医疗保健供应和质量是主要政治议题,也是2013年大规模街头抗议的导火索之一(Romero和纽曼,2013年)。

b智利 - 智利团结、道德家庭收入

智利团结和道德家庭收入(EFI)是智利减轻贫困与促进社会融合的“旗舰”项目。2002年,民主党左翼联盟以终结极端贫困为目标发起了“智利团结”。由于智利在二十世纪九十年代贫困率已经大幅下降了,这个宏伟的目标似乎指日可待。2010年,新当选的右翼“变革同盟”政府承诺保持并扩大现有的社会保障制度,并增加其透明度。该政府发起了EFI项目以取代“智利团结”,并正在逐步淘汰后者。EFI提供更加慷慨和更广范围的的现金转移支付,以缓解贫困与极端贫困,并强调家庭的创收能力,其法定目标是在2014年前消除极端贫困,到2018年消除贫困。

智利团结的目标群体为22.5万个极端贫困家庭。目前,41万个家庭参与两个计划,占总人口的8%。两个计划的总费用为4.005亿美元,相当于国内生产总值的0.18%(2012)。行政成本占计划预算的34%,其中很大一部分为在项目实施中发挥较大作用的社会工作者的费用。

计划的参与资格取决于基于可观察特征的由委托人所进行的支付能力调查,这些特征包括住房的位置和质量、家庭耐用品情况、人口结构以及家庭成员的教育。智利团结使用社会评分表(CAS)来衡量家庭收入、教育、物质财产和住房状况。然而,社会评分表因为家庭情况的某些细小环节的分配比重过大而遭受批评。举例来说,适度改善住房条件,如用木地板取代水泥地面都可能会终结一个家庭的参与资格。2007年,它被社会保障评分表(SPC)取代。社会保障评分表(SPC)更多的关注贫困风险,考虑家庭资产(房屋、土地和车辆)、日常开支(电、水、食物、交通、学习),以及因重大疾病和身体或精神残疾所产生的费用。2011年,社会保障评分表(SPC)进行了修订,要求每户家庭记录他们的收入。他们的财务信息必须与教育或税务部的数据库匹配。

由每年国会商定的计划的预算决定最终实际可以获得转移支付的家庭数量。

2012年,对于一个四口之家来说,“智利团结”计划中的现金转移是平均每月41美元,EFI中的现金转移是每月109美元。在智利团结中,这些转移是与社会工作者的个性化支持相结合的,他们旨在将家庭纳入智利的社会服务网络之中。对于那些尚未转移到EFI的家庭,现金转移支付的金额很少,并随着时间而逐渐减少。这些转移支付包括进入和退出计划的奖金、家庭补贴,对上学、水和污水的补贴以及为家庭中的老人或残疾人给予的补贴。转移支付可以持续五年,包括集中训练24个月,随后三年发放较少的退出补助。

通过更高的奖励,EFI更加强调立即减轻贫困。转移支付由三大支柱组成:无条件的“尊严”转移旨在减轻家庭的贫困,不论家里有无子女;“职责”转移附加的条件包括儿童的学校出勤率、定期的医疗保健,以及其他由家庭支持员工与项目参与者之间达成一致的行动等情况;“成就”转移针对好的分数、完成学业以及妇女就业等情形。此外,还有一些新的就业计划为EFI参与者提供技术培训、工作软实力培训和求职辅导。一个在正规经济部门中谋到职业的妇女,如果每月工资收入少于769美元,可以获得占其工资数20%的额外补贴,为期四年。而她的雇主从雇佣她的第三年开始,便可获得占她工资10%的补贴。“职责”与“尊严”两方面的支付金额为期24个月,并会在最后五个月内逐渐减少。“成就”转移随后开始,期限为12个月,因此EFI的参与时间最长三年。

对于这两种方案来说,款项的接收者和管理者都更为偏好管理家庭与照看孩子的妇女。

智利团结由社会规划部管理,EFI是由新社会发展部管理。EFI的行政程序与智利团结具有相似性,具体操作均是由乡镇执行,乡镇也为家庭的参与资格打分。市政府办公室聘请有教育和卫生背景的家庭支持工作人员提供家访、指导、监督和跟进。EFI早期的实施已遇到不少困难,尤其是中央政府与各市之间协调不力(阿里亚加达,即将出版)。

根据EFI法规的要求,新社会发展部成立了一个负责定期监测和评估的评估司。

c印度 - 圣雄甘地国家农村就业保障计划(MGNREGS)

国家农村就业保障法(NREGA)为世界上最大的公共工作计划——圣雄甘地国家农村就业保障计划(MGNREGS)提供法律框架。MGNREGS为超过4800万个家庭,或四分之一(26%)的印度农村家庭提供了就业机会。在“团结进步联盟”的支持下,NREGA于2005年颁布。“团结进步联盟”是2004年选举之后由左翼政党合并的一个联盟,为解决普遍存在的饥饿和失业问题制定了很多政策方案。这些方案吸纳了长期以来寻找印度农村地区粮食短缺问题解决方案的活动家与卓越学者的建议。最终颁布的NREGA实际上是对联盟最初提出的方案的一种妥协。尽管当时的建议呼吁工作的普遍权利,但NREGA的法律权利仅限于农村家庭。

根据该法案,NREGA的主要目标包括为生活在农村地区人口的收入提供保障,特别是在萧条时期,促进地方发展及加强农村基础设施建设。通过这些活动,NREGA旨在深化民主,增强当地的项目规划、实施与监测能力。NREGA也寻求帮助边缘群体,包括妇女、在册种姓和贱民部落。

MGNREGS2012-2013年的预算是52.8亿美元,占国内生产总值的0.28%。中央政府承担了项目费用的90%。大约60%的MGNREGS资金用于支付公共工程的工资。行政费用只限于中央政府资金的6%,至少三分之二的费用要花在地方管理上(街道层面及以下)。

该法规定所有农村住户有每年100天非技术就业的权利。各邦有权设置MGNREGS工资,这一工资要等于或高于非技术工人的最低工资。在2012年,MGNREGS平均工资约为,妇女每人每天1.46美元,男性每人每天1.52美元。

该法规定,工作应在申请日15天之内提供,工作场所应在工人住所的5公里半径范围内。如果邦政府未能满足上述两项要求,必须依据法律支付失业津贴。至少有三分之一的职位必须由妇女担任,工资设置中禁止有性别歧视。该法还要求工作地点要有基本的育儿场所。如果妇女一起工作的地方,有五个及五个以上6岁以下儿童,必须安排一名妇女去照顾他们,并继续支付她工资。实际中,这一要求很少得到落实。一项调查显示,工作场所中可用的育儿场所仅为20%。

中央农村发展部为MGNREGS提供项目资金,而其管理则由中央政府、各邦和地方一起负责。各邦提交项目建议书,包括估计当地家庭工作需求的劳动力预算。政府工程师与当地官员共同协商制定工作计划,这些工作计划必须在地区层面上得到批准。批准的计划一直储备,直到社区有雇佣劳动的需求时才会执行。至少50%的MGNREGS项目必须由地方自治政府来执行。

为了防止腐败和挪用资金,街道办事处通过银行转帐、邮局或银行“业务员”(business correspondents)为MGNREGS工作人员支付工资。后者是一家银行代理人,其主要职责包括定位NREGA工作人员的位置,将安全数字输入手持微ATM,扫描工作人员的指纹或智能卡进行身份验证,并支付工资。在大多数情况下,工资存入员工的个人银行账户。

MGNREGS也建立了协商、透明与问责的机制。在中央一级,中央就业保障局(CEGC)为实施、监测和评估提供建议。由大学、公民社会组织和其他专业机构组成的专业机构网络为这些任务提供技术支持。审计署(CAG)监控媒体报道并跟进出现的疑难问题。有一个全国电话服务热线登记投诉。各邦进行现场监测,并提供季度绩效考核。地区层面设立监察专员,他们可独立行使权力,了解需求、投诉和不满,并把这些直接反馈到邦。在地方层面,村务委员会负责监测和联系当地社区,包括在MGNREGS项目听证会中的MGNREGS工作人员。此外还要求他们将绩效考核结果免费发布给公众。

d 印度 - 英迪拉·甘地遗孀抚恤金计划

在印度,遗孀会受到各种歧视,包括劳动力市场、继承法的实施上以及社会地位等各方面。在妇女组织的长期宣传下,公众开始认识到妇女特殊的脆弱性并为其提供救助,这最终促使了2009年遗孀退休金计划的诞生。遗孀方案是国家社会救助计划的一部分,于1995年推出,以落实印度宪法关于为所有需要的人提供社会援助的规定。

以每年5.39亿美元的成本,或略低于GDP的0.03%,该计划涵盖460万40-64岁的遗孀,为具有合适资格遗孀的39%。行政费用上限为计划预算的3%。

要符合资格,失去配偶的妇女必须生活在一个收入在贫困线以下的家庭,并且保持单身。根据不同的情况,每月受益范围从5.03美元到17美元不等,这远低于国际最低生活水平标准(1.25美元每天)。到65岁时,失去配偶的妇女会转移到作为国家社会救助计划一部分的英迪拉·甘地老年退休金计划。

尽管失去配偶的妇女可能驻留在农村或城市地区,但是该计划统一由农村发展部管理。中央财政资金支付很小一部分的福利(相当于5.03美元每月),但州一级政府可予以补充。直辖市和革兰村务委员会(地方自治政府)有责任确定失去配偶的妇女,并核实其参与该计划的资格。款项通过邮局和银行转账方式支付。

该计划在印度各州覆盖的遗孀的数量有很大差异,最少的还不到符合救济条件数量的三分之一。瓦利亚(即将出版)描述了大量的遗孀在获得这项福利上面对的问题,包括向当地官员提供现金或实物的压力。为了覆盖更多遗孀,中央政府要求各州每年证明他们已经全面覆盖了目标人群。

e印度-英迪拉产妇津贴计划

印度的十一五规划中(2007-2012年)承认对IGMSY的需求,其中指出,“......为了家庭的生计,贫困妇女怀孕期间一直工作到最后几天,并在分娩后不久继续工作,这使得她们不能完全康复,并严重影响了他们在前六个月母乳喂养婴儿的能力。因此,迫切需要引入适度生育津贴,以部分弥补她们的工资损失。” 2010年推出的IGMSY是一个试点项目,其法定目标是改善妇女及其婴儿的健康和营养状况。试点结果将用于国家计划的设计。

在2011-12年度,约30万名妇女接受IGMSY现金转移支付。2012-2013年,这个数字预计为37万,相当于印度每年怀孕妇女数量的百分之一多一点。该计划2011-2013年的成本是6150万美元,大约占每年国内生产总值的0.003%。

目前,住在52个试点地区的所有19岁以上的孕妇和哺乳期妇女有资格获得IGMSY计划资助,不管她们是否从事有薪工作。选定这些地区作为试点的标准是与母亲和儿童的健康和营养相关的指标,它们被分为三类,分别是好、中和差。这么做的目标是确保试点结果对全国所有地区都具有相关性。参与计划的资格限于前两次怀孕。该方案依赖于自我报名,也就是说,女性需主动登记注册以获取相应福利。参加的妇女会收到一张MCP(母子保护)卡,证明她满足获得相关利益支付的条件。

转移现金约为67.20美元,分三期支付给满足特定条件的妇女(见下文)。该金额用以部分补偿工资的损失,以约1.68美元每天的标准计算,约40天。相比较而言,最低工资约等于2.68美元每天。条件和付款时间表如下:

l 如果该孕妇已至少有一次产前检查并出席过一次有关胎教、母乳喂养和疫苗接种的咨询会议,她将在妊娠中期获得25.20美元。

l 在女子出示出生证明、免疫接种记录和参加发育监测及咨询班后的三个月,将获得金额为25.20美元的第二笔款项。

l 在纯母乳喂养和混合喂养六个月后(两者皆需母亲亲自证明),并在进一步接种疫苗和参加成长监测和咨询班后,将获得16.80美元的最后一笔款项。

妇女和儿童发展部领导管理IGMSY。在地方层面,主要由保健中心(Anganwadi中心)负责实施。Anganwadi工人和他们的助手对妇女遵守上述条件予以监测,并为满足所有条件的妇女接收金钱奖励(分别相当于3.35美元和1.68美元)。现金转移支付通过银行系统完成,无论是通过直接存款或通过“业务员”(由付款银行雇佣,上文已介绍)。

指导和监督委员会已在国家、州、区、项目和村镇等级别建立。试点要求在每个选定区域建立基线,在项目结束时开展调查,并进行社会审计。

瓦利亚(即将出版)认为,妇女获得IGMSY福利的主要阻碍包括注册站点工作的项目工作人员缺乏接受能力和进行非正式现金支付的压力。她建议取消关于年龄、子女数量的限制,并将计算支付的时间跨度由40天延长至九个月,同时加强日用品和营养补充品的转移支付。

f墨西哥-机会方案

1997年,墨西哥发起了一项重大的附加条件的现金转移计划,即所谓的Progresa。五年后,该计划得到了拓展,并被重新命名为机会方案。PROGRESA/机会方案是对一系列复杂社会问题的一个响应,这些问题包括效率低下的粮食援助计划、贫困儿童低教育、低工资、高生育率以及地方党派对现有计划的剥削等。1994至1995年间,一场大的经济危机把这些问题带到国家议程的首位,国内生产总值下降了6%,出现了大范围的动乱,贫困者对社会保障的需求增加。正如机会方案1997蓝图所指出的那样,机会方案的主要目标是通过卫生与教育的形式开发人力资本,以打破跨代的贫困循环。

机会方案向650万个墨西哥家庭,约25%的人口提供现金转移支付。其每年的费用大约是50亿美元,相当于国内生产总值的0.4%。这个项目的资金来自于其主管机构社会发展部的预算,以及来自教育部和卫生部的预算。自2001年以来,机会方案也从美洲开发银行借取资金,其行政费用为年度方案预算的9.05%(Fiszbein和Schady,2009年)。

符合资格家庭的确定依赖于一个两步的目标识别过程,首先是在领地层面确定贫困家庭居住的最密集地区,然后使用家庭识别的方法,在诸如住房、资产、孩子数量等可观察的特征上找出最贫困的家庭。此外,资格还取决于需要每年进行协商的计划资金的获得程度。

现金转移估计每月每家平均69美元(2013年),家庭每月最多可获得220美元。参与家庭还可获得小学、初中和高中学生学习用品和奖学金。为了鼓励女孩入学,奖学金针对个人而不是家庭。出于同样的原因,女孩能够接受更高的奖学金金额。参与家庭也可获得基本的健康包和营养补充品。近来的计划增添更多了的附加品,包括为完成学业的学生提供的储蓄账户(2003年)、为参与家庭中的年长者提供现金支持(2006)和能源补贴(2007年)。现金转移支付给负责家庭管理和育儿的妇女。

条件包括每一个孩子都在学校注册并正常上学;母亲、父亲或十几岁的孩子参加教育和健康营养研讨会;所有家庭成员定期进行基本卫生保健检查。

在联邦层面,机会方案由社会发展部及其内部设立的国家协调司管理。该部也设有一个理事会,其成员代表参与运营的各部委的秘书处,同时还设有一个技术委员会,以就项目的实施问题提供咨询。各州和各市提供附加在现金转移条件上的卫生和教育服务。州一级政府在方案设计、融资或家庭的选择上不发挥任何作用。

机会方案还有一个不寻常的和有价值的特征,即通过同伴的选举,妇女可参与项目在社区层面的管理。她们被称为“发言人”(在该方案早期也被称为“推动者”promotoras),为其他妇女的项目权益和要求提供帮助和咨询。在每个社区有四个“发言人”,分别负责教育、卫生、营养和方案监测四个方面。

自计划实施以来,影响评价已得以开展,包括旨在提高透明度的社会审计制度和每六个月进行监测的调查活动。

g 南非 - 养老金和儿童抚养补助金

老年退休金(OAP)和儿童抚养补助金(CSG)是南非社会救助体系主要福利,也被称作补助金制度(grant system)。该制度包括七项补助金,覆盖近5000万全国人口的三分之一。这七项补助金分别是年老、残疾、子女抚养、寄养计划、依赖性照顾,赠款援助和战争退伍军人津贴。

补助金制度有助于落实南非宪法对确保每个人社会保障的规定,这随着资源的增长而逐步实现。自1994年上台以来,南非非洲人国民大会(非国大)已对原有的补助金制度进行了重组,为那些最需要帮助的人扩展了条件,并增加了项目预算。今天,南非在为公民提供强有力的法律索赔依据方面脱颖而出,公民有权向国家的司法部门寻求帮助,以要求政府支付一项福利。南非也因其对基于生计调查的社会福利制度的广泛依赖和这些福利所覆盖的大量风险而引人注目。

老年退休金覆盖的对象是290万收入和财产有限的老人,其中大约69%的人超过60岁以上。儿童支援津贴则覆盖居住在低于规定上限家庭的18岁以下的1130万儿童,占所有儿童的55%。这两种补贴均从政府一般性收入中支出。退休金的年度支出为49亿美元,补助金的年度支出则为47亿美元,两者共占2.5%的国内生产总值(2013-14的预算年度)。行政成本占总补助金支出的5.9%。

退休金的福利为每个月140美元,补助金则为每个月每个孩子32美元。儿童支援津贴主要支付给小孩的主要照顾者,通常是母亲,但也可能是奶奶,姑姑,或其他亲属,通常是与南非大家庭共同生活的女性。超过98%的儿童支援津贴支付给在家庭中照顾孩子的女人。自2010年以来,儿童支援津贴的支付以学校出勤率为条件。

2006年以来,补助金制度由南非社会保障局集中管理,南非社会发展部负责监督。尽管最近几年申请程序已经简化,但仍有积压补助审批和支付的情况发生,同时还出现了对申请人和计划参与者基于性别、种族和年龄等因素的不平等待遇。如果否认一项申请,社会保障局必须书面告知申请人理由,且申请人依法有权提出上诉。然而,上诉程序也会延误,并进而导致争议解决的严重滞后。补助金通过银行账户、邮局、超市及福利支付点支付。在2012年,社会保障局开

始通过新的生理识别系统重新登记所有的社会补助金的受益者,以削减成本、减少欺诈性索赔和挪用资金的可能性。

根据《2004年社会救助法》,计划需进行定期评估,社会保障局和社会发展部也会就补助金制度发布定期报告。

二、现金转移计划的影响

本节回顾现金转移对妇女的贫困和经济能力特别是在以下几个方面的影响:(a)贫困、(b)营养与健康、(c)教育、(d)培训和就业以及(e)个人赋权(表现在自主性、流动性、自尊和在更广泛的意义上的自我性的变化)。

a 对贫困的影响结果

如前所述,评估现金转移支付对妇女贫困的影响面临着两方面的挑战:首先需要从其他影响贫困的因素中区分这些计划的影响,并区分出转移支付计划对妇女的特定影响。由于能够用以做出这种区分的信息非常有限,许多研究就只能依靠估计和推断。纵观各国情况,有四大模式脱颖而出。

首先,现金转移计划有助于减少大量家庭的贫困。在启动家庭补助金计划(2003)后,由于现金支付转移和最低工资的增加,约500万巴西人摆脱了极度贫困。到2009年,该计划使得贫困率降低了8%(苏亚雷斯,2012)。在智利(2002-2011)团结计划实施的期间内,30万人摆脱了极度贫困。由于支付转移构成了最贫困的10%人口的三分之一的收入,因此被认为发挥了很大的作用。在印度,NREGA使6000万以上农村居民的生活水平达到了国家贫困线以上。墨西哥的Progresa在1997-2000年期间使约170万人的生活水平超过国家贫困线。同样,南非的补助金制度也使得110万人(2004年估计)摆脱了贫困。

其次,尽管这些国家都取得了显著成就,但贫困仍然是他们继续面临的挑战。据估计,家庭补助金在早些时候使得极度贫困减少了3.2个百分点。在智利,在团结计划实施期间,极端贫困人口下降了1.9个百分点(从4.7%到2.8%)。墨西哥的Progresa计划促使整体减贫下降了8%。南非的补助金制度使得贫困人口减少了4.3%。表4说明了这些国家近年的贫困率。

表4:生活在贫困中的人口百分比

|

国家 |

国家贫困率 |

年份 |

|

巴西 |

11 |

2012 |

|

智利 |

14 |

2011 |

|

印度 |

32 |

2012 |

|

墨西哥 |

21 |

2012 |

|

南非 |

39-52 |

2012 |

显然,这对最贫困的人口有重要的影响。墨西哥的Progresa计划促使贫困人口下降了8%,贫困差下降了30%,贫困的严重度降低了45%。同样,南非的补助金制度使贫困人口下降了4.3%,边缘贫困差下降了45%。尽管家庭难以全面摆脱贫困,但总体上他们也能摆脱极端贫困。正如阿里亚加达(即将出版)指出的那样:“因为接受智利团结计划的家庭收入不稳定且容易受到许多风险的影响,导致他们在贫困与非贫困之间摆动不定。虽然他们可能已经摆脱了极端贫困,但很多民众依旧继续生活在贫困之中”。

第三,尽管实施了转移支付计划,但是在五个国家中,有四个,包括南非和三个拉丁美洲国家的女性与男性的贫困差距扩大了。2003-2004年,巴西每100名男子处于极端贫困,就有105名妇女处于相同的状态,七年后,每100名男子对应的贫困妇女的人数已经上升到119名。在同一时期的智利,每100名男子对应的贫困妇女人数从120上升到152。在墨西哥,这个数量从104上升到105(印度没有相关的按性别进行区分的统计数据)。

在南非,1997年到2006年间女性贫困率从61.8%下降至59.6%。但是在同一时期,男性贫困率下降的更为迅速,从57.1%降至52.3%。在此期间,男性和女性贫困之间的差异上升,从4.7%上升到7.1%。有许多因素可以解释女性的相对失败,包括更高的失业率、家庭组成性别的变化(如家庭中女性比例更高)、增长的不平等以及长期的性别工资差距等等。在南非,贫困性别差距也因女性中较高的艾滋病感染率而得以扩大。换句话说,由于男性在获取地位和资源等方面拥有优势,他们比女性更能从经济发展中受益。

最后,方案的设计会严重影响现金支付对人们脱贫所能起到的作用。很明显,方案设计需要考虑的重要因素包括:(1)福利的多少(对于NREGA而言,则是工资的水平);(2)转移支付实际上惠及穷人的程度。简单地说,为缓解贫困,福利必须能够满足家庭的基本消费需求。为了摆脱贫困,计划参与者必须有足够的资金以投资于那些能够带来有效创收的资产、支持求职以及购买设备(如电冰箱、燃气灶等)和服务(电、水和卫生等),这样才能减少他们在时间方面的匮乏。表5说明(对于NREGA而言则指工资水平)了五个国家的支付水平,在智利,每个四口家庭只能领取41美元,而对于南非而言,每个养老金领取者每月则能领取140美元。

从政府报告中可以看出,只有在转移支付较高的那些国家如墨西哥和南非,相关证据表明参与计划的家庭在储蓄和投资方面都超过未参加的家庭。同时,两者的差异并不明显。Orozco Corona和Gammage(将要出版)的报告显示,平均而言,墨西哥机会方案的参与者将25%的家庭福利用于投资,比具有同等收入但没有参与计划的家庭多出三分之一。计划参与者投资的范围包括微型企业、农业(家畜)、房屋建筑和服务(如水)等。一项研究表明,在被列为非贫困者的机会方案的参与者中,55%拥有一台冰箱,35.8%拥有一个燃气灶,28.6%拥有一台洗衣机,参与者因此每周能节省长达7小时的家务劳动时间。在南非,来自于拥有一个老年金领取者的家庭的妇女更可能成为外来务工人员。当养老金领取者本人是一名妇女时,这种情况则更为普遍。老年退休金方案似乎能够使年长的妇女支付求职的成本,并为她们的女儿和其他女性亲属及照看她们的孩子等方面进行工作迁移。虽然儿童抚养补助金的金额较小,但也有积极的影响。近一半南非儿童抚养补助金计划的接受者拥有银行账号,而对没有参与该计划的人而言,该比例则是四分之一。对于这些拥有银行账号的人而言,参与者和非参与者拥有某种形式存款的比例也不尽相同,前者约20%,而后者则大约为11%。

表5 五个国家中现金转移方案概况(美元)

|

国家和项目 |

福利金额 |

福利与贫困线的百分比 |

每月人均国民总收入约为 |

|

巴西 家庭补助金 |

67.62/mo 家庭平均 |

100(家庭平均) |

969 |

|

智利 智利团结 EFI |

41/月(四口家庭) 109/月( 四口家庭) |

73.5 (四口家庭) |

1190 |

|

印度 MGNREGS |

1.46/天,女性平均 1.52/天,男性平均 |

NA |

128 |

|

墨西哥 机会方案 |

69/月家庭平均 220/月 家庭最大 |

37家庭平均 |

800 |

|

南非 老人退休金 儿童抚养补助金 |

140/月 32/月 |

200 每人 50每人 |

634 |

通常情况下,为了能够使贫困家庭获得相应福利,各种计划都需要制定一些标准以选取目标对象。但是,目标对象的选取通常也面临错误性的纳入或排除等潜在问题。内斯维兹维拉斯苏亚雷斯等人(2007, 2010)发现,目标选取过程中的复杂性使得大量合乎资格的家庭被排除在方案之外,他们的结论是,虽然目标选取机制在排除不合格的家庭方面往往能达到较高的准确性(避免泄漏),但这却是以排除大量合乎资格的家庭为代价的(排除)。目标选取机制在设计、执行、管理等方面成本也较高,消耗了本可用来提供福利的大量资源。Plagerson和Ulriksen(即将出版)指出,从性别的角度来看,目标选取机制也加强了计划管理官员对妇女寻求福利的自由裁判权威。

在巴西,尽管计划取得了可持续的增长,但是有证据表明,大量符合参与计划资格条件的的家庭没有获得福利。根据莫朗和德热苏斯(2011)的估计,在21世纪的头十年,没有收到现金转移的适格家庭可能达到300至400万左右。最近,巴西总统罗塞芙指出,可能有70万个极端贫穷家庭没有获得任何福利(Boadie,2013年)。

在印度,负责发放BPL(贫困线以下)身份证明的官员滥用职权,从申请者中寻求租金,这导致了许多计划设计初衷拟包括的对象被排除在外,并向那些原本不适格的家庭支付了福利。瓦利亚(即将出版)指出,大多数穷人没有时间、资源或文件去遵守当地官员的要求,而那些拥有资源的人则简单地通过贿赂的方式获得BPL身份证明。

对贫穷和边缘化的人的排除在偏远区域更加明显。乌尔利克斯和Roelen(2012)估计,附加在机会方案之上的教育和卫生条件使得居住在墨西哥的Sierra和蒙大拿州地区的近50万最贫穷和最被边缘化的大多数人被排除在外,对于这些人而言,他们缺乏获得教育和卫生服务的机会,所以根本无法满足机会方案的那些条件。

2013年国际社会保障协会的研究(2013年)发现,尽管南非在覆盖符合资格的城镇居民方面取得了不错的成绩,但是居住在偏远地区、尤其是那些所谓的“深度农村区域”的没有旅行途径的贫穷人口经常被排除在社会救助补助金制度之外,不能获取任何福利,农村中普遍的无知和较高的文盲率使得这一问题更加恶化,许多穷人对于能够获取社会救助福利并不知情。”

从性别的角度看,这些覆盖面的差距更加显著。在偏远地区,妇女识字率低以及拥有某种少数民族、语言或种族群体的身份使得其面临的困难进一步加剧。

b. 对营养和健康的影响

关于现金转移对妇女营养和健康的影响的讨论同样受到前文提到的相同的研究局限性的影响,包括:用以衡量变化的基线较少、难以从影响贫困妇女生活的更广泛的经济和社会因素中分解出现金转移的影响以及缺乏家庭内部资源共享的相关信息等。

食物方面,有证据表明妇女将很大一部分的现金转移用来改善家庭的营养状况。在巴西,家庭补助金使得参与家庭获得基本食物保证的概率超过了一半(52%)(国际劳工组织,2009年)。在印度,参与MGNREGS项目工作的妇女相对而言表示很少受饥饿困扰,并有较强的能力以较低的价格购买散装食品。在墨西哥,参与机会方案的妇女能够购买更多的蛋白质、蔬菜和水果,这种营养状况的改善以及机会方案提供的保健服务使得孕妇和哺乳期妇女贫血的概率得以大大降低。在南非,享受儿童补助金或老年养老金的家庭的儿童在身高和体重方面具有更好的发展指数。如果女孩生活在有一个女性、老年养老金的家庭,她们在这方面获得的益处似乎更大。

五个国家中的两个国家的现金转移方案也被证明能够增加妇女对保健服务的使用。在智利,卫生保健是团结计划向贫困家庭提供的服务之一,而其中一项好的影响是,农村地区女性子宫颈抹片检查得到了适度上升(+7%)。在印度MGNREGS计划中工作的妇女经常通过使用她们的收入在私人诊所为她们自己和家人寻求更好的医疗保健服务。在墨西哥,参与机会计划的家庭利用卫生服务的比例是7.6%,这比类似的但却没有参与计划的家庭高出一个百分点。参与机会方案的妇女也更加注重子宫颈癌和乳头瘤病毒的检查和产前护理(上升12%)。一项调查研究显示,与控制地区相比,产妇死亡率也降低了11%,妇女对于避孕工具的使用也有显著提高(57%对36%)。与具有同等收入但未参与此项目的妇女项目,她们的生育率及青少年时期怀孕的几率都更低。

然而,也存在医疗保健的供给和质量相关的问题。据报道,智利团结计划和EFI的参与者会频繁地遇到医疗保健供应短缺的问题。EFI社会工作者观察到,在女性接受过早期发现乳腺癌的教育后,卫生系统并不能及时地回应她们进行检查的请求(Arriagada,即将出版)。

IGMSY计划作为印度针对孕妇的有条件的现金转移支付的试点到目前为止并没有对妇女的健康产生益处。Ahluwalia(即将出版)认为,这是过于严格的资格条件和较低质量的卫生服务共同作用的结果。她指出,有证据表明,由于卫生服务提供者缺乏相应的技能和怜悯、基本药物短缺、缺乏女性保健者服务人员以及非法要求额外支付费用等原因,公共卫生服务比私人场所更为昂贵,这使得妇女尽力避免寻求公共卫生服务。她还指出,社区卫生工作者因为工作任务过于繁重而无法在需要的时候满足女性卫生服务的需求。

如上所述,在墨西哥,对卫生服务的更高利用率也伴随着一些缺点。卫生服务质量的差异导致了向机会方案参与家庭内青少年提供避孕药物的比率比非参与的家庭更低(48%对39%)。也有证据表明,由于预约时间等待过长、药物短缺、护理水平较差以及卫生工作人员的粗鲁态度等原因,一些家庭拒绝参与机会计划。Orozco和Gammage(即将出版)强调,提高质量、增加可获得的医疗保健的供给非常重要。

总之,这些困难提醒我们,只有在适当的卫生基础设施提供良好的和可获得的服务的情况下,有条件的现金转移支付计划才能实现它们应达到的健康目标。这些困难也表明,即在国家没有提供足够的授权服务时,要求妇女、现金转移计划接受者和管理者花费时间满足卫生方面的条件会带来效用和公平等方面的问题。

c. 对教育的影响

一般而言,针对贫困家庭的现金转移支付都与促进教育的政策目标相联系,原因在于教育作为人力资源开发的一种形式,能为今天的孩子将来走出贫困提供出路。现金转移的众多支持者认为,教育是劳动力市场的关键,也使得妇女有能力从家庭里解放出来,选择更多的出路。现金转移支付计划之所以附加有关就学的条件,原因在于父母对子女的教育投资不足,即在实践中,父母不送孩子上学或使他们有时间学习。在拉丁美洲,家长通常是在国家提供适当的教育的条件下,才送孩子上学,因此家长和国家承担“共同责任”。

学习与就业之间理论上的关联通常使我们认为教育就足以确保脱贫。其言下之意是,如果每一名女性(或男性)有机会获得教育,她们就能掌握自己的未来。这种构想忽略了以下因素的重要作用,包括宏观经济政策条件、劳动市场结构、歧视,经济全球化通常弱势化女性的异质效果以及多种形式的边缘化。

教育目标和研究现金转移对教育的影响涉及多项措施,包括入学、考勤、成绩和就学年限。这些都是不同的措施,反映完全不同的看法。由于同评估认知和行为效果相比,测量入学率和考勤相对简单,因此现有的研究多以后者为主。接下来我们首先来看入学率和成绩,然后再转向学习成果。

在南非,上学相对而言是没有问题的。这事实上已导致一些观察者质疑现金转移计划是否还有必要附加有关接受教育的条件。但是,儿童抚养补助金将95%的小学入学率提高了2.4个百分点。较早收到补助金(六岁以前)的孩子受教育年限更长,女孩也在数学和阅读方面取得更好的成绩。

如前文所述,在墨西哥,与巴西家庭补助金和EFI不同的是,机会计划包含让家庭送女孩上学的更大的激励措施以及增长她们就学年限的一般性激励措施。Orozco和Gammage(即将出版)调查称,女孩就读中学的可能性上升了11%至14%,某种程度上超过了男孩。此外,与未接受转移支付的家庭相比,获得助学金家庭的19至20岁女孩的就学年限平均多出一年,在某种程度上也多于男孩。

在参与家庭补助金的家庭中,孩子入学率增加了5-6个百分点。即使没有差别津贴,在参与家庭补助金的家庭中,超过19%的15岁女孩有可能继续接受教育。在历史上处于弱势的东北地区,那里孩子的入学率增幅最大,几乎达到12个百分点(11.7%)。此外,有证据表明,与非受益者相比,受益于家庭补助金的学生的留级率降低了11%(Oliveira等,2013)。

总之,在过去的几十年里,中低收入国家的女孩入学率大大增加。无论是从她们未来生活的角度还是从政治经济的角度来看,这对于女孩来说都极为重要,因为入学率的提升将使就学及资助就学所必须采取的措施得到更多的支持。此外,参与机会方案家庭让女孩就学的决定也促使未参与的邻近家庭让他们的女儿上学。这是一个重要的迹象,表明这些方案能够促成对女孩、她们的教育和她们的未来的一种新的态度的出现。

尽管有关现金转移、扶贫和妇女赋权的研究发现存在边缘化社区难以获得就学渠道的例子,但这种情况已经越来越少见。在许多低收入和中等收入国家,获得教育渠道的情况已大幅改善。在与世界银行合作的发展中国家中,90%的儿童能获取小学教育,而到2010年,女生对男生的入学率为97%(Pritchett,2013)。尽管在这些国家中绝大多数儿童能获得小学教育,但是改善边缘化社区接受教育所面临的挑战依然存在。小学一年级入学已基本全面实现(Filmer,2009年)。发展中国家未能实现全民初中教育的主要原因并不是最初的低入学率,而是辍学。

然后,从认知或发展的角度来看,对于这些国家在教学上取得的实际成功的考察则显示出另外一种情况。旨在探讨儿童参与现金转移计划的具体目标的一项为数不多的研究发现,对计划的参与很少导致认知的提高(Fernald等,2009)。Drèze和Sen (2013)的研究发现,在印度,教师经常失职,他们不出现在学校、不开展教学、对待学生极为粗鲁。作为对教师日常工作的鼓励,并作为教师赔偿的依据,麻省理工学院的Esther Duflo和她的同事们设计了一个系统,将教师与学生的每日快照作为工作记录。但在2012年,坦桑尼亚仍然有65%的学生未通过学校的毕业考试。印度的一项调查显示,不到一半的五年级学生可以读二年级的故事,超过25%的学生无法读一个简单的句子(Pritchett,2013年)。

对中低等收入国家的教育成就的更加一般性的考察显示出教育挑战的广度和深度。五个国家的经验表明,在教育成就方面存在着显著的不平等。依据经合组织的国际学生评估项目(PISA )结果,Pritchett 提供了来自发展中国家的15岁学生的全面教育成就的数据。与在教育成就方面比较典型的经合组织国家之一的丹麦相比,墨西哥和智利15岁儿童的常见的成绩分数(中位数)低了20%。换句话说,一个分数上仅仅超过其他五分之一同伴的15岁的丹麦学生在智利和墨西哥,则可超过一半多的学生。那些取得中位数分数的印度和巴西学生也大大低于丹麦的。类似的结果适用于其他措施及几乎所有的低收入和中等收入国家。换一种说法,就国际学生评估方案而言(PISA),在泰米尔纳德邦的十五岁孩子中,55%属于数学上最不精通的类型,而丹麦则只有5%。就数学而言,来自巴西的三分之二的15岁儿童低于几乎所有的(南)韩国同伴能够达到的标准。

而且,非常明显的是,即使低收入和中等收入国家中最聪明的孩子也没有得到他们所需要的教育。例如,就整个OECD国家而言,超过12%的15岁儿童获得两项得分最高的成就,而在巴西和墨西哥,相应的数据则是小于百分之一。在印度的两个邦(泰米尔纳德邦和喜马偕尔邦),测试证明几乎没有学生属于最精通的类别。在所有评估的五个国家中,只有智利学生获得最高分数的比例超过了百分之一(1.5%),即使这样,相对于经合组织12%学生达到该水平的情况,这仍然是一小部分(Pritchett,2013年)。

从国际视野的角度审视教育成绩告诉我们在教育成绩方面面临一些主要挑战。这些挑战很大程度上源自于获得高质量教育的不平等性。新兴国家在普及优质教育方面面临艰巨挑战。因此,我们不能将眼光局限于附加在现金转移上的那些标准性的理由上,也就是说,我们不应该认同这样一种说法,即如果父母不让孩子,尤其是他们的女儿上学就等于不重视教育上的投资。

相反,这些数字清楚表明的是,新兴国家和低收入国家的政府今天在为那些事实上已经上学的年轻女孩和男孩提供适当的教育方面面临着重大挑战。这同时表明,为了解释今天孩子的有限成就、缺乏能够使他们在成年后为国家增长做出贡献的人力资本发展以及年轻女孩在获得她们寻求及创造家庭以外的生活时所需要的技能和知识面临的困难等现象时,我们需要从教育制度而不是父母的身上去寻找原因。这种情况突显了国家和家庭之间的不对称的权力关系,即国家可以惩罚家庭不遵守共同责任,而家庭却没有任何方式去追究不履行自己职责的学校的责任。

d. 对培训和就业的影响

妇女可以选择公共生活,而不是将其一生耗费在家务上大概是妇女在家庭内部协商方面的最大资产。一份有技术含量的工作能为妇女增长其经济、社会地位以及做出自由选择带来最大的机会。因此,不奇怪的是,大多数参与现金转移方案的妇女都非常重视技能的获取,以改善她们的生计。与机会计划参与者的小组访谈显示,尽管妇女很看重获取有关营养、健康和育儿等方面的信息,但是她们最希望从计划里获得的是教育和培训(Adato等,2010)。在巴西,与家庭补助金参与者的座谈表明,她们的主要兴趣在于获得提升就业和收入的技能,而不是担心福利的损失(Machado等,2011)。在一项关于MGNREGS的大型调查中,除了女性友好型的创收机会之外,妇女们表示她们最希望获得基本的识字能力和技能培训(Gupta,2009年)。

然而,现金转移计划中的女性在获得技能就业方面面临重大挑战。虽然在现金转移支付的支持下,许多年轻女性获得了高中文凭,但是她们仍无法找到工作(Orozco和Gammage,即将出版)。许多贫困家庭居住在偏远地区,那里稀缺任何形式的有偿工作。例如,在巴西干旱的东北部、墨西哥的斯亚娜Sierra和蒙塔纳地区或者南非的农村地区,外出打工往往是就业的主要选择。在这些地方创造就业机会很可能需要公共补贴或大型公共工程,如印度的MGNREGS。此外,妇女沉重的无薪工作使她们很少有时间承担有薪工作。为了能够接受一份工作,她们需要家庭内部成员能够更加平等的分担家务或者拥有公共育儿服务。最后,为了使妇女的地位真正得到提升,工作必须赚钱,且工作环境必须体面。然而,对于大多数现金转移方案中的妇女而言,低教育和识字率会阻碍她们获得体面工作的技能。如果就业机会存在于非正规经济中,女性工作者则无法享受适当水平的社会保障,后者能防止她们在遭遇疾病、工伤和失业时重新陷入贫困。促进妇女参与正式工作的措施将有效降低妇女的脆弱性,通过让她们享有更全面的社会保障机制,包括生育保障、社会医疗保障和失业保障等措施,防止她们再次陷入贫困。

鉴于存在使工作机会可获得、可能和可盈利等三方面的挑战,我们对于计划到目前为止取得矛盾的结果就不足为奇了。在所有五个国家中,相比同类群体的妇女,参与项目的女性的就业率只获得了很小的提高。一方面,这是好消息,因为证据表明现金转移计划不会创造显著的不利工作因素。另一方面,参与者和非参与者的工作率之间的微小差异表明,转移只是增加了少量参与者的收入。

由于转移支付节省了寻找工作和外出打工的成本,南非的计划取得了最好的结果。同样,印度的NREGA计划下的女性友好型设计的特点也使得就业成为可能,并使她们有钱可赚。

l 在南非,儿童抚养补助金的接受者的劳动力参与度更高(7-14%),对居住在无正规居住地的接受过有限教育的妇女的影响最大。此外,家庭中有一个成员获得老年养老金会提升家庭另一名成员外出工作的可能(例如,获得养老金收入家庭中的医院成为一名外出务工人员的可能性要高出4.5%,而那些失去退休金的家庭不外出工作的可能性则高出4.6%)。当养老金的领取者和工人是妇女时,这些效果更明显。

l 在印度,2012年有近5千万个家庭有一个成员被MGNREGS项目雇用,半数以上的工人是女性。造成参与率较高的的因素包括:工作地点离家近、工作的可预见性、相对较高的工资、认为政府是一个良好且安全的雇主以及有机会与家人和朋友一起工作。NREGA的法定工资水平也使在周边地区工作的妇女的工资得到提高。虽然这些都是重大成就,但是NREGA的工作只需要体力而不提供技能培训。许多妇女表示,在缺乏儿童看护服务的情况下(法律上强制,但很少可获得),她们的工作面临高度的精神压力。

也有证据表明,在巴西和智利,参与现金转移计划能带来更高的女性就业和薪水。

l 在巴西,与类似情况下未参与计划的妇女相比,家庭补助金计划的参与者更可能找到工作。一项研究表明,对比未参加项目的妇女,参与家庭补助金计划的女性被雇用的概率高出3%,比非参与者离开工作岗位的可能性低6%(CEDAPLAR,2006)。

l 智利团结计划对妇女就业的影响大多局限于农村地区(MIDEPLAN)。一项研究发现,相比于不参加该计划的已婚妇女,参加计划的已婚妇女的就业已然得到了适度的增长(1-9%)(Fiszbein和Schady,2011)。参与智利团结计划的妇女最终有1-2%的人进入了正规部门就业(Arriagada,即将出版)。

上面提到的较低的百分比差异表明,绝大多数现金转移参与者通过工作而退出计划的可能性微乎其微。这个认识引起了两方面的关注。首先,一些观察家担心,拉丁美洲的现金转移不仅对计划的受益者,同时也包括她们的女儿可能会产生高度的长期依赖(Antonopoulos,2013)。值得关注的是,尽管有条件的现金转移支付计划要求接受所需教育,但是女儿可能会把她们的母亲当作榜样,做出类似的生活选择。虽然其他地方以及Orozco和Gammage都指出支持这种担忧的证据是远非结论性的,但是它仍然值得考虑,因为将自己的父母视作榜样将使得社会结构和社会规范得以复制。

其次,一些分析人员也挑战了计划对妇女的公平性(如Adato,2000;Molyneux,2006;Bradshaw和Viques,2008;Holmes和Jones,2013)。他们指出,通过接收和管理转移,妇女成为国家的代理人,并成为她们家庭遵守卫生和教育条件的事实上的监督人员。Handa和Davis(2006)提出一个类似的问题,认为现金转移项目无助于当代的人的发展,并会产生使用这一代利用未来的情况。因此,妇女在帮助社会和国家实现人类下一代发展的目标的同时,很少或根本没有公众支持项目来提升自己的生活选择。这些观察员认为这一政策倾斜向下一代,因而呼吁重新调整计划目标,以支持今天的妇女生活。

最近的一些改革反映了这些担忧。一些国家的政府正在建立或加强现金转移与就业有关的部分,使它们链接到就业方案,或者把它们建立成为独立的方案。这些举措将解决前面提到的三方面的挑战,包括提供有偿工作、使妇女有时间工作以及使工作对她们有所回报。

提供工作

l 2009年,南非启动第二期扩大公共工程计划(EPWP),其目标是到2013年将贫困人口减少一半。EPWP不仅涉及基础设施建设,而且涉及经济社会的各个领域,如幼儿教育和以家庭和社区为基础的永久性疾病人群的照顾计划。和基建项目相比,这些工作对体能要求较低,与NREGA不同的是,EPWE还提供技能培训,尤其是在社会部门。由于认识到提高贫困妇女的就业率的重要性,南非公共工程的良好守则规定为女性保留60%的岗位。

l 由三个联邦部委和地方政府共同实施的巴西的下一步(Next Step)计划(2008年)旨在扶持家庭补助金计划的参与者获得最有可能迅速成长的行业的工作,如建筑业和旅游业。通过这种方式,该计划不仅能满足这些行业对劳工的需求,同时为参会者提供正规行业的高收入的稳定工作。起初将会有200,000个培训名额资助给家庭补助金计划的参与者。

l 使妇女有时间从事有偿工作。由智利前总统米歇尔·巴切莱特于2006年推出的CreceContigo项目为贫困家庭的儿童提供看护服务,从而让他们的母亲能够工作、学习或获得工作技能。该计划拓展到包括收入最低的百分之六十家庭的六岁及以下儿童。

l 在墨西哥,Estancias Infantiles (2007)给贫困家庭中0-3岁的儿童提供日间照顾。该计划的规则鼓励护理的供给和需求,在供给方面,通过补贴小型供应商,在需求方面,通过向家庭发放托儿津贴(每月约70美元)。在供给方面,计划还包括培训,并使其成为女性就业的新来源,尽管其创造的一些就业机会是在非正规经济中。

l 在巴西,“消除巴西极端贫困”(2011)方案提供了公共儿童护理服务,以作为“生产性融入”倡议的一部分。

使工作具有经济吸引力

l 在智利,家庭道德收入(2011年)为妇女从事正规部门就业提供了相当于工资的20%的现金补贴,期限长达四年。在妇女就业两年后,雇主也可获得10%的补贴。

l “消除巴西极端贫困”(2011年)的目标群体是80万满足家庭补助金资格要求但却未参与该计划的极端贫困家庭群体。除了现金转移,新的计划希望通过职业培训和小额信贷等方式将计划参与者进行“生产性融入”。教育部(MEC)还实施了“万名妇女计划”,为弱势妇女提供专业技术培训。它的一个主要目标是鼓励和支持创业活动、小型企业和个人微型企业,家庭补助金受益者享有优先权。该计划的目标是截止到2014年培训10万名妇女。

这些举措仍处于初级阶段,其运行规模对贫困妇女的就业率或计划参与度很难产生可衡量的影响。因此,它们的影响还不能得知。然而,一些早期模式的经验仍值得借鉴。总体而言,我们应该有一个更加统一的方法来促进妇女就业:

l 在巴西,“下一步计划”的实施过程较为缓慢,头两年为家庭补助金计划参与者提供了不到设定的20万个培训名额的一半。接下来与女性的小组讨论道出了三大缺陷:缺乏儿童看护服务、项目招聘者声音过大以及对工地工作缺乏热情。

l 在南非,“扩大公共工程计划”至今未能满足60%的妇女就业。Plagerson和Ulriksen(即将出版)指出,由于项目工资非常低,参与的女性退出该计划后很少看见今后的工作前景。

l 在智利,CreceContigo吸引了更多较为贫穷而不是更加贫穷的合格的母亲。Arriagada(即将出版)指出,这种使用上的倾斜模式的原因在于更加贫穷的妇女往往在抚养孩子方面投入全部的时间,同时,她们的能力也较弱,不能获得较高工资足以抵消其机会成本。

这些模式表明有必要为女性就业提供三个方面的支持,包括体面的工作、上班时间和专门的培训或补贴,从而确保不仅只是能够获得工资,而且工资具有足够的吸引力。对其中一方面或两方面的支持似乎并不足够,即使另外一个不同的政府计划覆盖了第三个方面。例如,我们应该通过类似于智利团结计划和EFI这样的人性化的辅导制度,使得社会工作者能够帮助妇女了解、获得、并利用一套统一的就业方案。这样的方案也能使妇女更难强烈的意识到,有偿工作具有真正的可能性,并避免她们与多个官僚机构打交道。另一方面,建立一套集成服务以帮助贫困妇女体面就业是一项复杂的工作。为了使其在大范围内成功,需要大量额外的资源和以及社区意识宣传。但是,女性在渴望通过获得技能和就业以改善她们生活方面所表达出来的愿望使解决这些挑战成为可能。

e. 对个人赋权的影响

有关现金转移的一部分文献探讨了它们对Adato(2000)所说的个人赋权的影响,如女性的自主性、流动性、自尊和在更广范围内的自我感。尽管现金转移在五个国家的这些方面都存在积极影响,但也存在一些缺点(见专栏1)。

重要的是,对于个人赋权的负面影响正是积极影响的另一面。比如,现金转移在促进妇女作为母亲和家庭护理提供者的角色的同时,也重申了社会将其视作女性唯一或主要任务的期望(Molyneux,2008)。此外,通过使妇女负责家庭对条件的遵守,有条件现金转移支付增加了她们的工作负担,使之更难以让她们从事有酬工作或获得技能。一些学者对NREGA提出了类似批评。例如,Bhagwati和Panagariya(2013年)认为公共工程项目剥夺了原本可花在更具有经济成效的事业上的女性(和男性)的时间。以这样的逻辑,他们赞成给予女性(和男性)时间,通过无条件现金转移代替NREGA。

由于赋权是一个复杂的非线性过程,随着时间的推移,家庭细微的动态变化可能会导致女性在更多问题上有更大的积极性。这种积极性对“纸上谈兵”的女性权利是至关重要的。但目前,这样的积极效应很少。看来,各项转移计划只是在传统性别关系的框架内支援妇女,而在改变这些关系或者鼓励妇女行动方面的措施则很少。

专栏1对个人赋权的调查结果

|

巴西——与对照组相比,参与家庭补助金计划的女性在决定家庭卫生支出、购买耐用品以及避孕等方面拥有更大的自由度。然而,统计差异只对都市女性显著,对妇女提高她们的劳动供给则没有统计上的显著证据。 智利——据称,女性对于小额采购和离家有更大的自由裁量权。有些妇女也表示她们在解决问题时变得更加积极主动。然而,Arriagada指出,该计划的重点是以家庭为单位,这与支持妇女作为个体并不一致,并往往会强化她们传统的性别角色。 印度——女性认为NREGA工作比其他的工作更有尊严。当女性一起工作时,她们也更具有团队精神。通过个人的银行账户取得工资,她们获得了新的公众身份,对现金流动具有额外的自由裁量权,并实现了更大的流动性。对家庭内部而言,MGNREGS女性参与者在食品、教育、医疗、婚姻、生育和个人决策等方面有更大的影响力。然而,大多数MGNREGS女性参与者和男人仍然保持恭敬的关系,在MGNREGS的管理会议中参与度很低。 墨西哥——机会方案转让让妇女在购买食物和衣服方面有更大的自由。由于她们需要出席会议、参观医疗设施,这些方案使妇女获得新的公共身份和流动性。通过参加项目讨论和接受体检,她们表示“知道的更多”和“拓展了视野”。会议也为妇女提供了与其他女人谈论烦恼、问题和解决方案的机会,从而提高她们的信心。有些妇女用自己的知识来改变她们与丈夫的关系,如计划生育。然而除了这一点,没有证据显示机会计划的参与家庭的决策权有变化(Handa和Davis,2006年),约一半参与的妇女把项目合规描述为负担(Adato等,2010)。为了遵守死板的医疗检查计划,有一些妇女不得不减少她们的工作时间。 南非——获得儿童支援津贴的妇女有更大的可能获得一个银行账户,并在非正式的支持网络中具有更大的影响力。女性养老金领取者更可能成为她们家庭的主要决策者。然而,在这两种情况下的差别是很小的。关于儿童支援津贴的一项研究表明,这两个计划的参与者和非参与者都对该计划有一些负面的看法,认为其对参与者的尊严有影响(Patel等,2012)。总体而言,负责照顾家庭的仍然主要是妇女。 |

三、讨论

虽然现有的现金转移的影响存在证据不足和时间跨度短等缺点,但分析表明,它们能够而且确实改善了妇女的物质生活。它们不仅减轻了大量贫困妇女的负担,并使得一小部分摆脱了贫困,而且使妇女自身和家人的营养得到提高。它们可以让女儿上学更容易、更具有吸引力和更加可能,也使得妇女可以获得医疗保健。但是,补助金额往往不足以使大量妇女脱离贫困,也不足以抵消相对于男性而言近来增加的女性贫困率。现金支付带给妇女的主要好处是降低贫困的严重程度和抵消一部分上升的性别贫困差距。

转移也有助于妇女赋权,尽管这些影响是比较模糊的。许多妇女表示她们获得了更多知识,会采取更加积极主动的方法来解决问题,并提高自尊。一些妇女能在家庭讨价还价,少量一部分还能适度存款、获得信贷,并且对可获得持续收入的资产进行投资。同时,计划参与者的就业率小幅走高。但另一方面,妇女在家里谈判的优势是有限的。现金转移在给予女性在某些采购决策方面更大的自由裁量权的同时,也使男性更少地与妻子分享他们的收入。如果男人用这些储蓄以获得他们独自拥有的资产,那么在这种程度上现金转移计划可能延续现有的不平衡。

在未进行调查的一些国家中,现金转移激起项目参与者大规模的活动,Ellis等人(2009)称之为“积极的政治化”。例如,在斯威士兰,针对老年人的支付现金转移引发了对议会的游行混乱,其中计划的参与者呼吁政府抛开其他业务,并找出延迟付款的原因(Ellis等,2009),政府确实也照做了。尽管本报告提及了引发这类行动的可能性,如缺乏法律规定的医疗服务、学校条件不好、延迟的上诉决定以及遭遇项目人员的辱骂或不尊重的待遇等,但是我们没有发现有妇女联合起来要求提升计划绩效的例子。

从两个最重要的方面来看,我们对计划参与者没有联合起来去追求她们自身的利益并不应该感到惊讶。如前所述,性别关系转变的复杂性要求众多投入和大量时间。此外,在这里考察的现金转移支付计划没有一个把性别关系的转变作为一项明确的目标。本节讨论如何通过(重新)构建现金转移支付来解决此问题,为妇女经济权力提供更大的支持。本研究借鉴了国际劳工组织社会保障建议书(第202号),该建议书以性别平等为指导原则,为覆盖面的扩大提供了一个框架(见专栏2)。本节的讨论首先集中在现金转移支付的设计,然后考虑与其他计划的联系。

专栏2国际劳工组织社会保障基准建议书,2012(第202号)

|

国际劳工组织社会保障建议书(第202号)呼吁各国政府将建立国家社会保障基准作为一个优先事项。这应作为国家社会保障制度的基本内容,作为在国家层面的定义应至少包括以下四个保证内容: · 获得基本卫生保健,包括产妇护理; · 儿童的基本收入保障,获得营养、教育、护理和其他必要的物品和服务; · 为无法赚取足够收入的青壮年提供基本收入保障,特别是有疾病、失业、生育和残疾情况的人; · 老年人的基本收入保障。 正如国家层面确定的,这些社会安全保障水平应是适当的,并应让人们活得有尊严。这些保障可以通过不同的方式来实现,包括不同类别的福利、社会救助、社会保险和就业保障计划。同时福利金额和资格标准应该由国家法律规定。所有保障应把性别平等和非歧视作为指导原则,并将范围扩大到该国的所有居民和儿童。政府应建立申诉的渠道,并在法律上界定上诉权利。 |

方案设计——从第202号建议书来看现金转移计划,设计妇女赋权的关键参数是转移的规模、法律地位、个人与家庭的资格、福利类型(是否需要经入息审查)和行为的条件。

转移额度大小至关重要,因为只有当支付的金额超过基本消费的成本,妇女才能够储蓄、投资和改善她们的生计。换句话说,转移必须提供可用于未来改善生产率的一个额外充裕的资源。在这项研究中,仅在墨西哥和南非这两个最大的现金转移的国家,有研究发现储蓄和投资行为的证据。在其他国家,现金转移似乎都太小,无法为妇女的赋权做出任何贡献。

现金转移的法律地位也至关重要,因为法律赋予女性(和男性)权利,正是这个原因,建议书202号号召各国政府在法律上明确福利金额,规定资格条件和权利。简单易行的上述程序也很紧要。印度的NREGA在其社会审计方面提供了这样的程序,而南非的补助金制度则是通过其法定的上诉程序。然而,在确保妇女能够使用这些程序并产生公平的结果方面,仍然有许多工作要做。如果转移方案运作没有法律框架,妇女维护自己社会保障权利的基础就会被剥夺。

针对个人而不是家庭的福利权力能够帮助纠正家庭和社区中的性别不平等。这样的矫正也可以通过让妇女优先获得资金支付的程序来实现。作为前一种方法的实例,机会计划按每个孩子而不是每个家庭支付奖学金,这会鼓励父母给予女儿和儿子同样的教育机会。作为后一种方法的实例,MGNREGS计划的工资银行账户存款能让妇女更好地控制资源,并保证她们在公共场所自由流动。

在妇女缺乏独自享受福利权利的情况下,配额可有效地使她们在总计划支出中占有指定份额。NREGA已经实现了“三分之一的妇女配额”,而南非的扩大公共工程计划(至少60%是妇女)配额至今没有达到。两个配额都给予女性坚持占据计划支出份额的合法理由。

另一方面,两个突出显示的设计特点可能损害妇女赋权,这两个特点是方式和行为条件。分类计划把获得资格扩大到一个人口群体里的所有个人,如儿童、母亲、老人或残疾人,而依赖检测手段等方式的计划则将适格条件限定于那些需要金钱帮助的特定人群。从女性的角度来看,和类别化的适格条件相比,依赖检测手段的方式带来了以下几个缺点:

首先,制作家庭财务文件并被正式归类为贫困户的需要可能带来耻辱。其次,检测手段能让地方官员放大这些影响。如前文所讨论的,地方官员可能施加歧视和贬低妇女的任意要求。第三,测试手段存在固有的复杂性,这会导致许多地方政府使用代理的方式来测试。然而,许多代理测试容易造成排查错误,进而错误地拒绝符合条件的家庭或无法测试出所需人群(II.a部分)。鉴于妇女具有较高的贫困的风险,排除错误对她们来说尤其不利。

近几十年来,许多国家的政府越发依赖于方式测试计划,并且这种趋势在我们的计划样本上也有所反映。然而,一系列研究表明,平均测试和代理检测手段可能会带来的内在困难,特别是对符合条件的家庭存在大量的排斥现象(Kidd和Huda,2013;Razavi等,2012;Mourao和Macedo de Jesus,2011;VerasSoares等,2007和2010)。这方面的反思对女性而言是一个积极的发展。

从妇女赋权的角度来看,行为条件也可能有重大的缺点。“轻”条件,如偶尔必须参加会议,可以增加妇女的知识,扩大她们的联系并增强团结。然而,教育和健康的条件可能会延续以往的观念,即妇女是照顾家庭的主要角色。这些条件往往会给原本就时间紧缺的妇女带来负担,同时还会阻碍她们追求有报酬的就业机会。此外,有证据表明,和无条件转移相比,有条件的转移往往会导致较不理想的效果,女性努力满足条件,有时却没有额外的社会效益。

如果政府认为有必要用积极行为鼓励现金转移,标记转移(labeled transfers)可能会提供一个更好的方法。标记转移的早期结果显示,只需告知转移接收人资金是用于特定目的,不受处罚或强制执行,会导致遵守计划目标方面具有更高的水平,而这也不会给作为转移接收者和管理人员的女性施加负担(Rosenberg,2013)。

计划的联系——体面就业是妇女获得资源控制权的最有效的途径。如前文所示,现金转移与妇女在所有国家的高就业率相关,但与增幅的相关性有限。为了提高妇女的就业能力,减少她们对长期计划的依赖,一些国家的政府已经把现金转移计划和旨在促进获得培训和就业的计划联系在一起。这些计划可以减少妇女的脆弱性,并防止她们重新陷入贫困。建议202号呼吁并推广这种联系,强调社会保障和就业政策的密切协调。

然而,前文也显示,这些努力在几个方面仍然存在缺陷。首先,现有的就业计划经常无法顾及计划参与者的需求和特点,特别是针对教育和识字率特别低的妇女。为了满足她们的需求,这些方案通常需进行显著的调整。其次,II.d.部分表明,需要的不只是一方面,而是几个方面的联系,包括技能培训、托儿服务、创造就业机会或就业安置。这些服务必须作为一个协调的方案提供给妇女。第三,为了使贫困妇女的就业率显著提升,现有的方案需要大规模扩建。

在这种情况下,联系一词本身可能会模糊化挑战的广度。为了使计划参与者获得有酬就业,政府需要进行重大的创造就业的努力,包括加强宏观经济政策、大型公共工程、专业培训以及扩大公共育儿服务。现金转移可以是这些举措的一部分,但考虑到需要的范围,它们需要通过相当大范围的其它政策进行补充。

要进行这么大规模的行动,有必要考虑在现有现金转移方案范围内,支持妇女赋权能采取什么样的措施。根据202号建议书和本文的分析,我们认为有四种方法。

首先,现金转移计划可以奖励妇女与就业有关的努力和取得的成就。智利最近的EFI奖金制度就是一个很好的例子。在正规部门就业的妇女能够获得相当于20%的工资的EFI奖金,并可持续长达四年,对寻求改善生计的妇女来说既是一种激励,又是一种奖励。通过对正规经济部门就业进行补贴,奖金也有助于确保妇女享有社会保险,这进而提供了更高的福利,涵盖了短期(例如医疗保健、孕产妇保护)和长期风险(老年)。与此同时,EFI对雇用计划参与者的雇主进行补贴,这也将鼓励妇女进入正规经济。现金转移支付计划可以为其他与就业相关的工作提供帮助,如通过扫盲考试或取得技能培训证书的取得者提供类似的奖金。为解决妇女面临的不平等的财产权,现金转移支付计划还可以给丈夫和妻子拥有共同资产的家庭提供奖金。

第二,现金转移计划可以为参与者组织信息或培训课程。如前文所述,在墨西哥,妇女对课程表示高度赞赏,认为课程把她们聚在一起,使她们能够获取新的信息、技能和知识,以及分享经验(Adato,2000;Molyneux,2008)。这些课程的有关议题包括:计划的权利和责任、识字、公民身份以及基本技术和业务技能。参与是选择性的,但会获得小额现金的鼓励,或者如果不严重费时的话,也可强制要求。也可鼓励和奖励丈夫与伙伴一起参与。与女性非政府组织合作提供培训也是一种很好的方法,例如,在印度喀拉拉邦,MGNREGS与妇女非政府组织就具有合作伙伴关系(Pankaj和Tankha)。

第三,现金转移计划可以给参与者新的角色,从而培育家庭以外的新的身份。对这种角色的积极影响的评价表现在对机会方案(Oportunidades)的评估中,其中志愿者(vocales)最大的收获是知识、解决问题的能力和自尊。在机会方案中,志愿者协助其他妇女理解并且遵守有条件现金转移的要求。她们还可承担其他角色,包括项目评估(例如,评估调查工具的管理)、培训(例如,在她们擅长的课程里作为助教)和社区关系(例如,在社区活动中进行个人自荐)。

第四,现金转移计划可以利用自己的人力资源政策作为引导的例子,鼓励妇女机构的发展(Holmes和Jones,2010)。招聘员工时,计划能给女性重要和显著的角色。对于计划的参与者,有一定权威地位的妇女可以传送一个强有力的信息:什么样的生活选择是可能的。这个影响可以通过雇佣和项目参与者有类似的种族和社会背景的女性来强化。管理层也可以构造人事程序(培训、考核、处罚和奖励绩效)以促进该计划与性别有关的目标。工作人员必须首先了解这些目标,并认为上司们对这些事情认真对待。需要表达的重点信息包括,有礼貌地和妇女交谈、聆听她们的关注、尊重她们的时间,而且最重要的是,要让她们有尊严。定期的在职培训中,项目管理人员需出席并发挥作用,这有助于使这些行为成为组织文化的一部分。使命陈述和行为规范以及定期的员工评估中包括性别敏感等因素也非常有用。

最后,该机构可以在社区里加强与性别相关的计划意识。公共关系组织单位的员工应该是那些能够有效地解释性别目标的个人。女性的成就可以放在方案文件、社区会议和媒体的显著位置,并且可以收集和传播计划参与者的成功故事。

沿着这些线路构建的现金支付转移(法律规定的适当权利、为女性自身的赋权行为提供奖励、提供赋予妇女新的公共身份的角色、提供基本培训和信息课程、以及创造性地运用管理机构的人事政策以促进与性别有关的目标)能有效地响应在现金转移计划中更多关注女性诉求的呼声。这些方案当然也可以与更大范围的政府措施挂钩,通过协调技术技能培训、托儿服务以及创造就业,使妇女实现有酬就业。但是,在大多数国家,使妇女就业率能够有重大提升所需要的行动范围仍是一项重大挑战。此外,不完整的工作方案也经常不能产生预期的效果。在采取广范围的行动之前,为了解决女性能力和机构方面的需求,我们在现有的计划维度内仍有许多可以做的事情。

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2