第四部分 国别案例

-

孟加拉国小额信贷的动态影响

Shahidur R. Khandker Hussain A. Samad

世界银行发展研究局农业和农村发展小组

摘要

本文根据20多年的长期追踪调查数据,研究了孟加拉国小额信贷项目的动态变化。随着小额信贷机构的显著增加(这些小额信贷机构拥有3000万名会员并且在过去20年内每年支出超过20亿美元),了解小额信贷扩张及其对家庭福利的影响是很重要的。动态面板模型可以用来解决一些问题,诸如信贷影响是否随着时间的推移正在减少,市场是否饱和,村庄规模不经济是否正在发生,由小额信贷扩张所导致的多重成员身份是否有利于借款人。本文的研究结果表明,小额信贷项目通过提高家庭福利继续惠及穷人。与男性借款人相比,女性借款人更易于从小额信贷中获益。规模不经济是由较高水平的村级借贷(尤其是男性成员的借贷)造成的。伴随小额信贷机构竞争而出现的是多重项目成员身份,它虽然造成了债务的形成,但更有助于资产和净值的增加。

导言

作为反贫困计划,小额信贷已获得了捐赠,因为它旨在惠及穷人,尤其是妇女,以及难以获得正规金融机构资助的小生产者和企业家。尽管小额信贷在惠及穷人方面取得了巨大的成功,但是以收入、消费和家庭福利的其他方面进行衡量的话,小额信贷所带来的好处仍存争议。一些研究发现小额信贷具有显著地积极影响,但另一些研究没有发现积极影响,甚至还发现了消极影响。在20多年前,根据1991年至1992年的横断面调查数据,世界银行的研究人员通过考察孟加拉国3个著名的信贷项目对小额信贷做了实质性的评估。该评估发现,小额信贷有助于家庭福利的增进,不仅如此,信贷对女性的影响要大于男性(Khandker,1998;Pitt和Khandker,1996,1998;Pitt等,1999;Pitt等,2006)。但是,由于项目收益的模型识别存在限制性统计假设(Morduch,1998;Roodman和Morduch,2009,2014),所以研究结果备受争议。而且,统计的局限性主张也是无效的(Pitt,1999,2014;Pitt和 Khandker,2012)。

一些研究采用了限制性较小的假设,如随机对照试验(RCT)方法,结果发现小额信贷的作用有限或者根本发挥不了积极作用。随机对照试验的研究往往基于评估短期项目的影响(如18个月的干预)。因为小额信贷不是现金转移,所以短期的项目成员有必要去评估小额信贷的影响,而且项目成员从个体经营活动中受益也是需要一定时间的。我们需要牢记这一点,Pitt和Khandker (1998)在早期研究中对农村家庭进行了横断面调查,而在调查之前,农村里的这些项目已经实施了至少3年。后续研究以及其他面板数据分析证实了孟加拉国早期小额信贷的好处(例如Islam,2011;Khandker,2005)。

孟加拉国在小额信贷方面的经验非常丰富。2008年,小额信贷机构有3000万会员,这些会员每年能够获得18亿美元的支出并留有15亿美元的结余(Khandker等,2013)。与1991/92年只有几个小额信贷机构相比,截止2011年6月共有576个注册的小额信贷机构。在产品设计和营销有限多元化的市场中,小额信贷机构的竞争日益激烈,贫困家庭的持续借贷可能会造成市场饱和的情况,并最终导致农村规模不经济。因此,小额信贷的增长可能会造成对小额债务的依赖,因为,参与者可能从多个渠道借贷并很可能过度负债或者陷于贫困。

据称,过多的信贷投放或过多的小额信贷机构既不利于借贷人也不利于经济的发展。根据1991/92年到2010/11年长期追踪调查形成的一项研究表明:多个项目的重叠成员在这些年来已经增加了几倍。调查显示:1991/92年未出现这种情况,1998/99年比例为8.9%,而在2010/11年比例达到31.9%(Khandker,Faruqee和Samad,2013)。但是多个项目重叠成员的增加并没有造成小额信贷机构贷款回收率的下跌(Khandker,Koolwal和Badruddoza,2013),也没有像近年来所争辩的那样造成长期借贷人陷入债务或者贫困(Khandker和Samad,2013)。

本文根据20多年的长期追踪调查,超越了Pitt和Khandker(1998),Khandker(2005),Khandker和Samad(2013)所探讨的问题,探究了小额信贷的动态发展。具体来说,本文探讨了以下问题:如果市场状况的变化导致市场的饱和与农村规模不经济,短期贷款的影响是否不同于长期贷款,市场饱和以及多个项目的重叠成员身份是否会对家庭福利造成不利影响。

本文的结构如下。第2部分根据面板数据(世界银行资助研究经费而获得的),重新调查1998/99年的家庭和社区(这些家庭和社区最初是由孟加拉发展研究所在1991/92年调查的),探讨小额信贷的动态。第3部分讨论了面板数据在缺失和扩展方面的缺陷。第4部分介绍了使用替代的家庭层面固定效应评估方法所得到的评估结果,并验证了评估方法是否有效。第5部分提出了假说:小额信贷项目的回报与收益可能随时间的推移而减少,所以小额信贷的影响也会随时间而变化。第6部分指出:小额信贷市场的后期进入者所得到的回报与收益要比早期进入者低,从这个意义上来说,小额信贷市场存在市场饱和的可能性。第7部分探讨了多个项目的重叠成员身份是否会对家庭福利造成不利影响。最后,结论部分总结了研究结果。

小额信贷的动态:描述性分析

这项研究所使用的数据来源于一项20多年的长期追踪调查。第一轮为横断面调查,于1991/92年进行,用以研究小额信贷对穷人的作用。该调查是由世界银行与孟加拉发展研究所(BIDS)联合进行,它从孟加拉29个区(农村街道)中的87个村(72个项目村和15个控制村)里随机选定了1769户。第二轮调研是在孟加拉发展研究所协助下于1998/99年展开的,1991/92年调查中的1769户中有131户已无法进行追踪调查,只有1638户家庭可供调查,这意味着7.4%的流失率。1998/99年的调查对象还包括来自旧村庄和新选定村庄的新户;总共有2599户家庭接受了调查,其中有2226户来自旧村庄、373户来自新村庄。在旧村庄的2226户中,有279个是新取样的,剩下的1947个是来自1991/92年所调查的1638户,这1638户在1991/92年和1998/99年两次调研期间已繁衍生息并形成了新的家庭。

在小额信贷机构(InM)的资助下,这些家庭于2010/11年接受了第三次调查。第三轮调查试图再访那些在1998/99年被调查的2599户,但只有2342户进行了追踪调查(约10%的流失)。在2010/11年总共有3082户接受了采访,其中有740户是新组建的家庭。

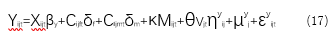

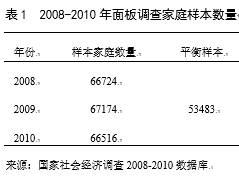

该研究的分析对象是1991/92年调研中的1509户,这1509户在三次调查中均被采访。当然了,由于家庭的扩展,这些家庭在1998/99年扩展为1758户,在2010/11年扩展为2322户(表1)。如表1所示,在这三个调查的展开期间,参与小额信贷项目的家庭成员人数稳步增长,从1991/92年的26.3%到1998/99年度48.6%再到2010/11年的68.5%。唯一的例外是:由于重组,孟加拉国农村发展局(BRDB)在第二轮调查和第三轮调查之间失去了一大批成员。作为最大的项目,葛莱珉乡村银行的成员从1991/92年的8.7%上升到1998/99年的15.1%,再上升到2010/11年的27.4%。在过去20年里,除了这四个主要项目(即,葛莱珉乡村银行,孟加拉国农村发展委员会,孟加拉国农村发展局,社会进步委员会(ASA),其他许多项目也得到发展并服务于农村社区。在2010年—2011年,这些项目覆盖了近33%的农村家庭,这要比葛莱珉乡村银行的覆盖面广。

如今,小额信贷参与者的一个重要特征是其多个项目的重叠成员身份,这种现象在20世纪90年代初是几乎不存在的。然而,在2010/11年的第三轮调查中,这种具有重叠身份的成员大幅增长,近61%的葛莱珉乡村银行的成员也是其他项目的成员(Khandker和Samad,2013)。总体而言,在2010/11年,孟加拉约有31.9%的农村家庭是多个小额信贷项目的成员,在1998/99年这个比例为8.9%,而在1991/92年比例为零。

参与小额信贷项目并不一定意味着借款。许多项目中的新成员必须等待一段时间才可以借款;有的项目设有非借贷成员的计划,这个计划允许个人为了省钱采用小额信贷方案而无需办理借贷业务。这就是说,绝大多数的小额信贷成员为借款人。在2010/11年,约69%的农村家庭是小额信贷成员,在这些家庭中约56%是借贷成员,这意味着13%的家庭是无借贷成员(见表1中的括号部分)。

尽管小额信贷项目在过去提供了各种各样的非信贷业务,但是随着时间的推移,它们中的绝大多数已经变成只借贷的机构,农户不仅仅需要参与项目,也需要通过信贷才能从中获益。因此,本研究把累计借款金额作为干预变量。随着时间的变化,从两个主要的小额信贷项目以及其他来源的小额信贷中获得的累计借款达到了近100%的稳步增长。在1991/92年,每户借款总额为9,252塔卡,相比之下,2010/11年的每户借款总额为17006塔卡,这意味着这20多年来每户借款总额的增长速度超过4%(表2)。

一些较小项目的借贷增长最快(表2的第4列),相对于孟加拉葛莱珉乡村银行和农村发展委员会来说,这些小项目是较新的项目。孟加拉农村发展委员会平均每年借款增长7.8%,而这些小项目平均每年借款的增长达11%。2/3以上的贷款是由女性借贷的,这些女性是小额信贷机构的目标人群(表2)。在2010/11年,女性在孟加拉葛莱珉乡村银行的小额贷款比重最高(89%),在孟加拉农村发展委员会的小额贷款比重最低(38%)。在早些年,女性在孟加拉农村发展委员会的小额贷款比重要高得多(例如在1998/99年占95%);但是随着时间的推移,孟加拉农村发展委员会的大部分借贷业务扩展到中小型企业(SMEs),这些企业更多的是由男性而不是女性管理运营的。孟加拉小额信贷业务的另一个特点是强制储蓄,它主要采用这样的形式:成员在获得一定比例的贷款时需要按周储蓄和存款。在1991/92年,成员储蓄占累计借贷的比例约8%,在1998/99年和2010/11年略微增加至10%(表2)。

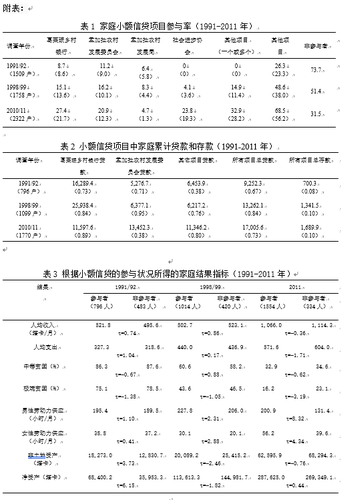

我们在评估小额信贷的影响之前,很有必要去研究在项目参与的不同状态下的结果是如何变化的。如表3所示,参与者和非参与者的家庭收入和支出都随着时间的变化而显著增加;特别是家庭收入,从1998/99年到2010/11年,它的增长超过了100%。毫不奇怪,在过去20年里,贫困指数(中度和极端贫困)不断下降,但相对于非参与者而言,处于极端贫苦的参与者的贫困指数要下降的更多。虽然随着时间的推移参与者的劳动力供给情况变化不一致,但实际上非参与者的人数正在减少。表4报告了男孩和女孩的入学情况。小额信贷不仅引起劳动力供给和经济上的变化,还使得参与者和非参与者的受教育程度不断上升。

如表3和表4表明的那样,虽然结果不断地得到改善和提升,但是参与者和非参与者之间的差异并没有表现出一致的状态。例如,在2010/11年,非参与者的人均支出比参与者的要高(统计上有显著差异),但是在极端贫困的地区却出现了相反的趋势。值得强调的是,虽然结果变量的描述性统计是可以显示出趋势的,但是它不能在小额信贷参与和结果的改变上建立起因果关系。为此,我们将在本节后面再做回归分析。

面板数据分析的缺陷:家庭缺失和家庭扩展

虽然面板数据有利于研究动态事件、解决项目参与和项目安置的内生性,但它们并不是没有任何局限。面板数据的两个主要问题是样本流失和样本分裂扩展。缺失是一种非随机性的潜在损坏;这就是说,如果缺失是有选择性的,它很可能存在估计偏差,而且可能削弱面板数据分析本该有的优点。因此,研究人员努力减少流失情况的发生,并按照严格的程序找出先前的调查户。正如前面所提到的,在两个后续的调查中调查数据不断流失:从1991/92年至1998/99年流失了7.4%的调查户(1991/92年的1,769调查户中有131户不在1998/99年的调查范围内),从1998/99年至2010/11年流失了7.9%的调查户(1998/99年的1,638调查户中有129户在2010/11年调查时未受到重访)。总体来说,从1991/92年至2010/11年流失率为14.7%,每年的流失率低于1%。

然而,最重要的不在于缺失的程度,而在于缺失是否是随机的。为了找出导致缺失的决定因素,我们使用1991/92年的数据进行了概率回归分析,以虚拟流失(1为流失户,0为未流失户)为因变量,以收入、支出、学校招生情况等作为结果变量,以家庭和村庄特征作为解释变量。回归分析的结果表明,那些拥有较少土地和非土地资产的家庭、家里没有成年男性或女性的家庭、所在村庄道路条件不好的家庭更易导致家庭的流失。也就是说,那些处于低社会经济地位的家庭和经济欠发达农村里的家庭更易发生缺失。这些发现与家庭流失方面的其他研究结果一致(Alderman等,2000;Fitzgerald,Gottschalk和Moffitt,1998;Thomas,Frankenberg和Smith,1999;Ziliak和Kniesner,1998)。例如,Fitzgerald,Gottschalk和Moffitt(1998)从密歇根州收入动态专项研究(PSID)中发现:收入较少、教育程度较低,婚姻倾向较小的样本家庭更易缺失。总的来说,这些变量仅仅解释了7%—10%的样本家庭缺失的原因,这意味着仍有93%的缺失情况是无法通过解释变量来解释的,并且这些缺失可能是随机的。我们还进行了沃尔特(Wald)联合显著性检验以检测解释变量是否为零,试验的结果列于附录表A1中。由此产生的卡方统计数据表明:这些变量在最高显著性水平上并不为零(p值是0.000)。这意味着,这些变量是导致减员的重要原因,也就是说,缺失可能不是随机的。

我们还进行了贝克特、古尔德、利拉德和韦尔奇测试,以确定样本缺失是否是随机的。接着,为了弄清在那些缺失的家庭和被调查的家庭之间解释变量的系数是否变化显著,我们对缺失虚拟变量和交互变量进行了联合显著性检验。如果解释变量的系数变化显著,我们就可以拒绝缺失是随机的零假设。从结果中我们可以看到,在5%的水平上,随机性的样本缺失就不可能会发生。

如果不纠正的话,这种非随机性的缺失将会导致流失偏差。有许多方法可以解决缺失偏差,例如,评估一个选择模型,这取决于能否找到合适的工具(Heckman 1979);使用逆概率加权(Fitzgerald,Gottschalk和Moffitt 1998);使用非参数方法(Das,Toepoel和van Soest 2011)等。我们采用的是逆概率加权的方法,因为它操作简单,而且它不像选择模型那样需要强的联系条件。逆概率加权背后的基本原理是,对于那些更晚流失并更有可能停留在面板上的家庭,赋予它们更大的权重。这个过程的操作细节可以在Baluch和Quisumbing(2011)中找到。我们用逆概率加权方法计算所有结果,然后将它们运用到所有的评估中。

除了缺失,家庭随着时间的推移也会不断扩展。在大多数情况下,家庭成员成长、结婚、并在接受初次调查后离开自己原先的家庭组成自己新家庭。因此,接受第一轮调查的家庭可能在后续调查中形成一个或多个新的家庭。在我们的分析中,我们把这些家庭看作独立的单位。

使用第三轮调查数据验证小额信贷影响的早期评估

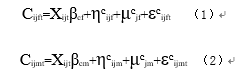

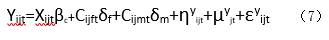

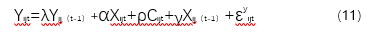

根据Pitt和Khandker(1998)在1991/92年的横断面调查以及Khandker(2005)在1991/92年至1998/99年的面板数据,小额信贷项目的早期评估以过去五年的累计借贷金额作为中介变量的测量值。沿着Pitt和Khandker(1998)的思路,让我们考虑以下简化形式的方程(在t时期内,第j个村庄第i个家庭女性借贷(Cijft)和男性借贷(Cijmt)的需求方程)

其中X代表家庭特征(如性别、年龄、户主的教育、土地所有权等)和村庄特征(如电气化和灌溉的覆盖程度、基础设施的可用性、消费品价格等),β代表未知参数,η为信贷需求的不可测因素,这些因素是一个家庭所固有的并且它们不随着时间的变化而变化,μ为信贷需求的不可测因素,这些因素是一个村庄固有的并且它们不随时间的变化而变化,ε是一种非系统性误差。

视信贷需求水平(Cij)而定的结果的条件性需求(Yij)(如消费,子女教育或女性的劳动供给)为

其中δf和δM是分别对男性借贷和女性借贷的“共同”影响。

我们的目的是分别评估男性和女性的信贷对结果的影响,这些结果包括人均家庭开支、非土地资产、男孩和女孩的教育等。根据横截面数据(t=1),作为可能存在的关联结果,内生性产生于μcjf、μcjm和μyj以及εcijm、εcijf和εyij之中。由于横截面数据不能应用于家庭层面的固定效应法,Pitt和Khandker(1998)采用了村级固定效应法,以解决项目安置的内生性问题。所以,Pitt和Khandker采用了两阶段的工具变量(IV)的方法来解决家庭参与的内生性问题。在这个工具变量框架中,他们创建了一个不连续的家庭项目选择变量。

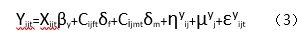

利用面板数据(t>1),我们可以使用家庭固定效应方法而无需采用两阶段识别限制方法。该方法区分出隐性的村庄特征和家庭特征,操作简单易行。根据两个时间点的差分方程(3)得到下面的结果公式:

通过使用家庭固定效应法而没有借助工具变量评估,根据如下的假设:信贷需求的误差和结果方程是不相关的,借贷影响的一致性评估δf和δm能够从方程式(4)中获得。这是沿着Khandker(2005)的推理而来的。然而,由于隐性的社会经济因素(这些被认为固定在家庭层面的社会经济因素实际上可能会随时间的推移而改变),误差仍然是与结果方程相关的。在这种情况下,即结合变量η和μ后,方程(1)和(2)可被改写为:

这导致了结果方程的改变:

为区别这两个时期(t=1和2),我们得到了如下的差分公式(8):

因此,如果结果的改变取决于多变的隐性的家庭和村庄特征,那么,家庭层面的面板数据可能会对项目影响产生不一致的评估。

面板数据另一个值得担忧的地方是测量误差的可能性。如果信贷在有误差的情况下被测量(这是可能的),当做出区分时,这个误差可能被放大(尤其是只用两个时间段)。之后,该测量将会影响信贷系数的“衰减偏误”,这意味着信贷影响将会产生朝向零的估计量偏误。

我们需要使用工具变量来对这两种类型的问题(随时间变化的异质性偏差和误差偏差的测量)进行校正(Deaton,1997)。只要我们有工具,我们可以重新将工具变量(IV)的方法引入固定效应方法,通过纠正这种偏差来估计信贷影响。固定效应工具变量的(FE-IV)方法与固定效应(FE)方法相反,它由Durban-Wu-Hausman测验检测。

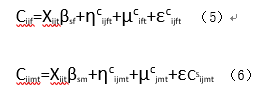

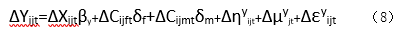

为了让工具变量的方法更好操作,让我们写下第一阶段信贷存量的方程,其中Z是一组不同于X的家庭和农村的特征,Z和X影响C,但是家庭结果并不取决于C。

选择合适的变量z是至关重要的。我们分别为1991/92年及1998/99年创建了家庭层面的男性和女性选择变量,把所有家庭特征和村级固定效应的选择变量的相互作用当作工具。1991/92年的数据分析与横截面数据使用了同样的工具,目的是为解决家庭项目安置的内生性和测量误差,这一次是为了着力控制与信贷变量相关的测量误差和时变误差。基于这样的事实(所有的项目组是单一性别的,不是所有的村庄既有男性群体又有女性群体),我们可以识别特定性别的选择变量。样本里涉及到的家庭来自不同类型的村庄。这样的假设是必要的,即:一个村庄里按性别划分的信贷组的有效性与不同的家庭误差、ε、X的附带条件是无关的。

除了简单的固定效应工具变量方法,我们能利用家庭层面固定效应方法的另外三个变体方法。一个变体方法包括如FE回归框架里的家庭和社区特征(X)等初始因素,并假定:初始因素控制着异质性(这些随时间而变化的异质性与借贷误差和结果方程误差相关)。具体来说,跟随Jalan和Ravallion(1998)的思路,我们重写模型(3):

其中,Xijo代表初步调查时的家庭和村庄特征(如1991/92年)。

根据Heckman(1981)的理论,第二种变体方法是将滞后因变量(LDV)应用于上述方程(10)。这就是说,如方程(10)表明的,除了方程(10)提到的信贷干预变量、其他时变的外生特性以及初始外生特征,目前的结果依赖于结果的滞后(比如说一个周期的滞后)。因此,我们得到以下滞后模型,

控制误差的第三种变体方式是应用加权固定效应方法。根据Hirano,Imbens和Ridder(2003)的理论,我们首先计算权变量(我们从1991/92年的调查数据中得到控制变量,从参与方程中得到倾向分数)。具体来说,参与者的权变量被赋为1、非参与者为p/(1-p),其中P是倾向得分(即在任何时候接受小额信贷的概率)。在第二阶段,结合倾向得分权变量,把家庭层面固定效应做加权回归,以评估小额信贷的影响。

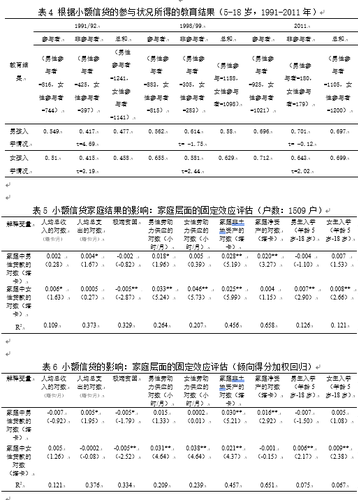

Durban-Wu-Hausman测试被用来衡量FE,FE-IV,有初始条件约束的FE,以及P值加权FE模型是否适合用来评估项目的影响。相比于其他方法,P值加权FE模型更适合。但是这些方法评估的结果并非大不相同。为了对比,我们展示了四种模型方法所评估的结果。表5给出了FE所评估的结果,表6给出了P值加权FE模型所评估的结果,表A3给出了FE-IV评估的结果,表A5给出了初始条件约束的FE所评估的结果。

从FE所评估的结果中(表5),我们发现:男性借款会导致人均支出、男性劳动供给、非土地资产、家庭净资产以及女孩入学率的增加。例如,男性借贷增加10%会导致家庭人均收入增加0.04%、男性劳动力供给增加0.18%、非土地资产增加0.28%、净资产增加0.2%。另一方面,女性借贷增加10%会导致人均收入增加0.06%、男性劳动力供给增加0.33%、女性劳动力供给增加0.46%、家庭非土地资产增加0.25%、男孩和女孩的入学率提高约8个百分点、赤贫人口减少5个百分点。

这些调查结果与从P值加权FE模型中得出的结论相差不大(从表6中可看出),唯一的区别是,女性借贷对家庭收入的影响不再那么显著,男性借贷会降低贫困。表5和表6证实了Pitt和Khandker(1998)的许多结论,这些结论是Pitt和Khandker仅根据1991/92年的资料所做的横断面研究中得出的。使用3轮数据所得出的结论与Khandker(2005)使用前两轮数据(1991/92年和1998/99年)得出的结论大致相当,这些结论都证实了小额信贷的扶贫作用。

评估小额信贷的动态影响

如果借贷的时间点很重要,那么信贷影响的评估可能是不一样的;这就是说,过去所借的贷款对行为的影响可能不同于现在。换句话说,不像在方程(3)中隐含的假设那样,信贷需求参数和其他回归参数会随着时间的推移而不断变化,信贷影响也会随时间而变化。

出于不同的原因,信贷影响随时间而变化。例如,在成为成员的最初几年,参与者在尚未拥有偿还能力前也许会选择保守的项目(或受本团体其他成员的影响),更注重积累资产、巩固新的保险网络。随着时间的推移,他们可能会经历一个较大的缓冲期,并利用新的贷款开展一些风险行为。第二,影响家庭贷款需求的隐性的当地市场条件会随着时间而变化,从而会对信贷需求产生有利的影响。第三,如果项目参与的非信贷影响很重要,而且他们在态度上的变化又与他们在小组里的时间构成函数关系,那么参与的总体影响可能会随着时间而降低。另一方面,如果从自主创业经验中获得的知识有助于人们在经营活动中得到回报,那么信贷影响可能会随时间的推移逐渐增加。最后,因为早期参与者积累的经济租金不断减少,回报可能会下降。由于群体动力学的差异以及他们所从事的自主创业活动的类型不同,如果这些评估影响存在差异,那么这将是非常值得研究的。

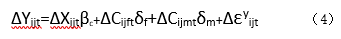

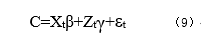

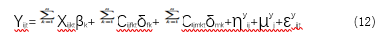

考虑到年特定信贷的特殊影响,我们将方程(3)改写为:

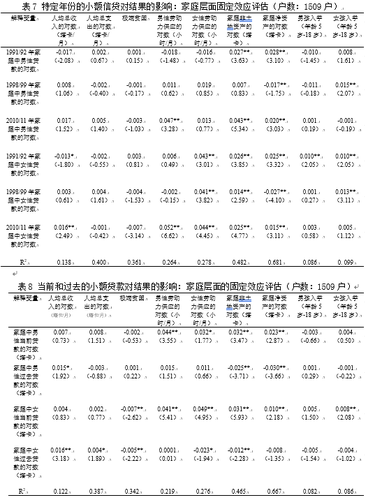

其中,k=1,2,...,n。n=3(即K=1是指1991/92年,2是指1998/99年,3是指2010/11年)。表7显示了FE评估的结果。

有趣的是,男性借贷和女性借贷对于结果的影响是非常不同的。例如,女性借贷后,2010/11年家庭非土地资产的反应弹性是0.025,1991/92年为0.026,1998/99年为0.014。另一方面,男性借贷后,2010/11年家庭非土地资产的反应弹性为0.043,1991/92年为0.027。这就是说,对男性和女性而言,信贷回报在1991/92年至1998/99年略有下降,在1998/99年至2010/11年回升。如果男性和女性都借款的话,家庭净资产的回报会减少。这些研究表明,项目的影响随时间而变化,有些影响可能随着时间的推移而下降。实际上,在1998/99年,有些方面的回报要么是零要么是负值。

正因为信贷的影响随时间而变化,过去的信贷对现在造成延续性的影响也是有可能的,所以它不仅影响过去的结果,也影响未来的结果。这个问题对于评估长期小额信贷的影响是重要的。为了评估小额信贷的长期影响,我们可以进一步修改公式(12)

下标c和p分别是指现在的贷款和过去的贷款。t时期(t是指1991/92年、1998/99年或者2010/11年)的现有借贷是指家庭男性和女性在这段时间里的累计借款金额,t时期的过去借贷是指家庭男性和女性在t-1时间段里的累计借款金额。所以这个模型假设,即使一个家庭在1阶段(即1991/92年)后停止借贷,它仍可以在2阶段(即1998/99年)获益,因为过去的借贷可能会继续有利于借款人(只要δp>0)。因此,我们承认借贷的影响是长期的。δP和δC的相等性检验表明我们可以拒绝相等的假设,这意味着过去的借贷和现在的借贷对现在的结果存在截然不同的影响。

模型FE的评估结果位于表8。结果清楚地表明,借款不仅影响现在的结果,而且影响未来的结果。让我们来看看男性的贷款对家庭非土地资产和净资产的影响。在目前,男性贷款增加10%会使家庭的非土地资产和净资产分别增加0.3%和0.2%。但是,过去男性的借贷使得这些影响降低。在过去,男性贷款增加10%会使家庭的非土地资产和净资产分别减少0.25%和0.30%。类似的模式被用来研究女性借贷对女性劳动供给的影响。在现在,女性的贷款增加10%会使得女性劳动供给量增加0.5%,而在过去,女性贷款增加10%使得女性劳动力供给量降低0.23%。虽然这些例子表明过去的信贷和现在的信贷以相反的方式影响一些结果,但是这种情况并不适应于所有的结果。例如,现在和过去的女性借贷都有助于降低极端贫困。此外,有一些方面的影响,只有当前的信贷才会产生。例如,男性劳动力供给情况仅受男性和女性当前的信贷的影响,这意味着男性和女性过去借贷的影响并不是一直存在的。男性贷款增加10%使得男性劳动力供给增加0.4%,而女性贷款增加10%使得男性劳动力供给增加0.41%。

过去借贷的反应弹性为负值,现在借贷的反应弹性为正值。这一事实可能表明借贷在某一些方面所得到的回报会减少。然而,回报率不一定在所有方面都降低。以人均收入和支出为例,虽然女性当前贷款并不重要,但是女性过去的贷款确实有助于增加人均收入和支出。具体来说,在过去,女性贷款增加10%使得家庭收入增加0.16%、支出增加0.04%。这表明女性借贷所得到的回报在增加而不是在减少。男性借贷对人均收入的影响也表明男性借贷的回报是在增加而不是在减少。这些例子清楚地表明,就信贷对家庭的影响来说,借贷的时间点十分重要,不仅如此,过去的信贷将会产生不同于现在信贷的影响。最后,过去信贷的影响可能一直都在、减少、或者不存在,这一切都取决于结果。

市场饱和与村庄规模不经济

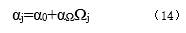

由于村庄的参与率提高,市场饱和可能会导致信贷回报的减少。首先进入市场可能意味着收益,所以市场后进入者所得的回报比不过市场的先进入者。例如,受小组资助的市场早期进入者可以选择最有利可图的个体经营活动。相比于先进入者,市场后进入者可能会少得到些回报,或者从事那些回报较少的经营活动。另一方面,鉴于村庄吸引更多的借款人来投资,不断地增强村庄的外部性,开展专业化生产,市场饱和使得个人借贷能带来更多的回报。例如,如果市场的早期进入者能够生产出吸引借贷人投资的商品,该村将会成为某些产品或生产活动的中心,那么回报不仅不会减少反而会增加。然后,我们希望市场饱和既不会带来正外部性也不会带来负外部性。

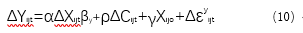

以村庄固定效应为控制手段,我们能通过模拟信贷的影响(通过测量村庄参与率)理解这一现象。我们承认信贷影响α因村而异,用最简单的形式表达:

αj是指村庄j的信贷影响,Ωj是指小额信贷项目村庄参与人数,如一个村庄参加者的平均人数、村庄中男性借贷者和女性借贷者的平均人数。只有利用面板数据分析,参数αj才能从村庄固定效应中得到单独识别。

因此,我们需要面板数据来评估溢出效应。当存在溢出效应时,隐性的村庄异质性将与项目安置相关联。假设项目中的个人参与者(而不是借贷数量)、平均村级男性或女性参与率就意味着村庄项目参与的广度,那么我们就能计算出一个家庭中男性或女性项目参与者的人数。

我们写了以下回归方程:

其中Ωj代表村庄项目的外部效应,如果该村庄未有项目,那么Ωj为零。如果Ωj=0,那么系数δm和δf能够解释村级项目的影响(项目并没有使村庄产生特有的异质性)。根据横断面调查数据,如果村的外部性确实存在(Ωj≠0),溢出效应能从非时变的村庄效应中得到显现。利用面板数据,我们可以通过村级项目参与率来了解市场饱和与村庄规模经济/不经济的程度。如果Ωj是根据村级平均项目参与率来计算的,那么溢出效应是由非参与者行为的改变(由于村级项目参与率的改变而引起的)来衡量的。

市场饱和与溢出的好坏取决于这些村庄参与变量的系数是正的还是负的。为了说明的溢出效应,我们重新编写了类似(15)的结果方程:

其中V是村里男性或女性的平均贷款,V是衡量外溢效应的一个尺度。

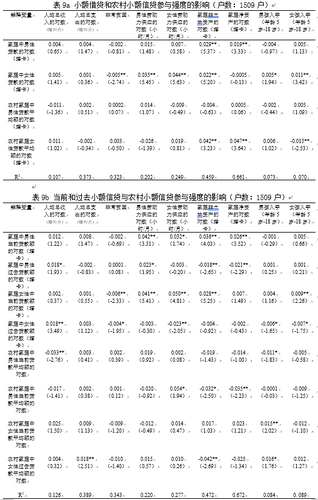

基于方程(16),表9a显示了评估结果。村庄男性的平均借贷似乎对于家庭福利和家庭男性借贷没有特殊的影响。这意味着,外部性或溢出效应并没有因为男性借贷而产生。然而,女性借贷却并不是如此。我们发现,村庄女性的平均借款使得家庭的非土地资产和家庭净资产增加,但却使女孩的入学率降低。村庄女性的平均贷款增加10%会使家庭的非土地资产增加0.42%、净资产增加0.47%。这也许是因为女性参与率比男性参与率高、女性累计借贷也要比男性借贷多,因此,她们对家庭福利产生了积极的影响。由于37%的农村家庭有女性借贷者,所以如果女性借款增加10%,女性借款的溢出效应会导致家庭非土地资产增长0.38%。

由于现在和过去的贷款对家庭结果有着不同的影响,所以目前评估出来的溢出效应可能不会反映信贷影响的动态。因此,我们需要重新评估过去和当前的信贷模型。其结果示于表9B。村级男性的过去平均借款使得女性劳动供给增加、但却使非土地资产和家庭资产净值减少。相比之下,除了在男孩入学方面,现在村级女性的平均借款不会产生任何溢出效应,然而在过去,女性的借贷使得人均支出和男孩入学率增加、家庭的非土地资产减少。

村级借贷的负面影响意味着负外部性或村庄不经济,而正面影响意味着正外部性或溢出效应。因此,研究结果表明,较高的村级平均借贷不一定会降低个人借贷所带来的好处。在男性和女性的过去贷款与家庭非土地资产相关联的情况下,负系数就是村庄规模不经济的明显表现。就女性过去借贷而言,正外部性体现在男孩的入学率上;就过去男性和女性的贷款而言,非土地资产的负外部性是显而易见的。

多个项目的重叠成员身份以及小型金融机构的竞争

正如我们所提到的,多个项目的成员身份(也被称为重叠)是一个相对较新的现象。在1991/92年的调查中,我们还未发现这种现象,在1998/99年大约有9%的家庭同时是多个项目的成员,而到2010/11年这个数字翻了一倍多,达到了32%。多个项目重叠成员增长的原因是什么?由于单一来源的借贷并不能满足借贷人的需要,所以多个项目的成员身份反映了借款人有更大的信贷需求?亦或者他们从一个来源借钱以偿还另一个来源的贷款?又或者这仅仅是项目自己本身的问题?因为这些项目以那些具有较低信用风险的客户为目标对象。市场饱和会造成项目成员的重叠身份。即使市场饱和会导致借贷的回报递减(如村庄规模不经济),但可以提高个人信贷的需求,如果单一来源的借贷并不能满足额外的信贷需求,那么最终将会导致项目成员的重叠。在这种情况下,村庄的项目参与强度与广度被认为是一种好现象。这就是说,村级借贷的数额越高,个人借贷的边际效用也越大。反之,如果对信贷的额外需求是通过单一来源的小额信贷来满足,我们就会看到村级借贷的负面影响。

当村庄规模不经济导致借贷只能获得较低的回报时,为什么信贷需求却在上升?一个可能的原因是,面对借贷的低回报和收入增加的风险,借款人尽量使收入来源多样化。因此,家庭借贷越多就越能使创收活动多样化。但是,随着村级借贷的增加,市场趋于饱和,家庭在正外部性(即村庄规模经济带来高回报)时可能会走向专业化,而在负外部性(即村庄规模不经济带来低回报)时会走向多样化。我们已经看到,个人借贷在一些方面得到的收益与回报在减少。这意味着,额外的信贷需求导致了收入的多样化。在村庄规模经济或不经济任何一种情况下,只要单一来源的信贷不能满足借贷人的需求,额外的信贷需求将会导致项目重叠成员的增加。单一来源的信贷之所以不能满足借贷者需求,一是因为借贷有上限,二是因为借贷者感知到高信用风险。

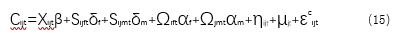

通过引入多重成员状态(M)和村庄小额信贷机构参与强度(V),修订方程(3),我们得到以下的方程:

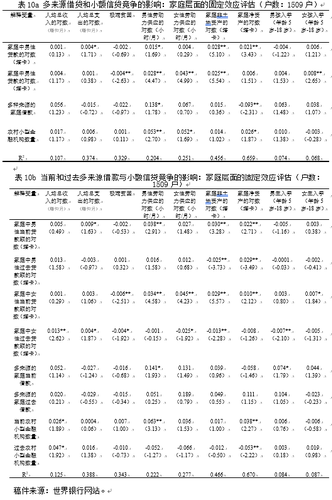

表10A是对多来源借贷和小额信贷竞争的影响进行了家庭层面的固定效应评估。如果多重成员的重叠身份不重要,我们得出κ=0。另一方面,如果村庄中小额信贷机构的密度不会产生不同于个人借贷的特殊的和额外的影响,那么村庄小额信贷机构密度的系数是不重要的,如θ=0。

结果表明,借贷的多来源似乎对净资产产生负面影响,对男性劳动力供给产生正面影响。也就是说,如果借贷的来源增加,它们会对个人或家庭的福利构成威胁。然而,我们发现,家庭借贷继续通过减少贫困、增加非土地资产和净资产以提高福利。这表明,当大量的个人借贷需要多渠道来提供时,这将会给家庭净资产带来极大地负面影响。另一方面,对于信贷者来说,小额信贷机构之间的竞争是福而不是祸。小额信贷机构通过提供额外资金、提高家庭男性成员和女性成员的劳动力供给,可能会使得家庭净资产得到增加。换句话说,通过支持企业的收益和生产率,小额信贷机构的高村庄密度不仅没有减少家庭净资产反而增加了。

由于过去的借贷可能对福利存在一个延续性的影响,家庭福利不仅取决于现有的借贷而且还取决于过去的借贷,所以我们应在这样一个动态的情形下分析问题。即,上述模型(方程17)将过去和现在的多重来源借贷以及现在和过去村庄的小额信贷机构数量纳入其中。实际上,过去多重来源借贷的水平并没有产生什么显著地影响,这意味着多渠道借贷不会产生规模不经济。另一方面,过去小额信贷机构的密度似乎对福利有负面影响,这意味着规模经济的减少。因此,尽管小额信贷机构现在的密度对于家庭资产净值有正面影响,但是,过去小额信贷机构的密度产生了负财富效应,这一切都说明了小额信贷机构的高密度所带来的回报与收益在减少。但是,由于过去村庄小额信贷机构的高密度,家庭获得了高收益。

结论和政策建议

在评估小额信贷影响时,采用面板数据(尤其是长期面板数据)要比横断面数据更为有利:它有助于分析动态问题,如信贷影响是否随着时间的推移不断变化;在像孟加拉这样小额信贷扩张的国家,市场饱和与村庄规模不经济是否可能发生;多个项目重叠成员的现象是否是信贷扩张的结果,又或者是由于村庄规模不经济而导致的收益多元化的结果。但是,面板数据不是万能的,在评估时,它自身也存在问题。

根据1991/92年、1998/99年、2010/11年的家庭调查面板数据(对孟加拉87个村庄进行长达20年的调查),本文探讨了小额信贷影响的多个方面,并验证了那些从横截面数据或短期面板数据中获得的先前的结论。特别是,本文分别从家庭人均收入、支出、贫困、非土地资产、家庭净资产、男性和女性劳动力供给、以及子女入学等方面,评估了男性借贷者和女性借贷者的小额信贷情况。本文还评估了信贷对同一组行为的不同影响、市场饱和与小额信贷机构竞争对家庭福利的影响。

模型的结果清楚地表明,基于组的信贷项目在提高家庭福利(包括人均消费、家庭非土地资产和净资产)上有显著的积极影响。小额信贷增加了收入和支出、男性和女性的劳动力供给、非土地资产和净资产、以及男孩和女孩的受教育机会。小额信贷,尤其是女性借贷,也减少了贫困。根据长期面板数据得到的结果证实了大部分的早期结论,即小额信贷意义重大,而且对于女性借贷人的作用比男性大。

研究结果表明,小额信贷的影响随时间而变化,现在借贷的影响与过去借贷的相比也不同。例如,相比于现在的借贷,过去的借贷对收入和支出的影响更大。由于市场饱和与小额信贷项目较高的村级参与,出现了村庄规模不经济的迹象。

研究结果同样显示了参与者的一些倾向,如多来源借贷和收入多样化。多个项目的重叠成员比例稳步增长,从一开始的零变成2010/11年的33%。它对家庭结果不具有任何影响。然而,小额信贷机构的竞争似乎存在有利影响,尤其是对家庭非土地资产和净资产的增长。

家庭面板数据分析的结果表明了市场饱和、村庄规模不经济和收益降低确实存在。这部分是由于信贷扩张以及当地经济没有太多的技术突破。事实上,我们的数据表明,在孟加拉农村小额信贷项目所赞助的活动中,超过三分之二的活动是在贸易领域,在1991/92年到2010/11年的研究期间,这种模式的贷款组合不减反增。人们利用小额贷款进行贸易活动,但是,家庭得到的收益与回报逐渐递减。在这种情况下,家庭必须通过技能培训并且利用营销网络,在更有价值的领域开展活动,否则,小额信贷的扩张将不能持久。总之,仅仅靠信贷扩张的小额信贷政策不足以提高收入和生产率,也不利于持续减贫。

贫困动态对扶贫瞄准的影响——基于印度尼西亚数据的模拟

Rika Kumala Dewi,Asep Suryahadi

一、引言

“决策者很少能够确知何种扶贫瞄准策略在何地以及何种条件下行之有效。此外,关于贫困的性质及其分布的数据也十分稀缺。因此,在项目设计和实施阶段,瞄准一直以来的不完善甚至漏洞百出都毫不令人意外”。

(Slater和Farrington,2009)

为穷人提供社会保障救助项目是政府履行其职能、促进财富再分配、巩固国家建设以及增加穷人福利的必要手段之一(Domelen,2007)。然而这些项目面临着一个重大挑战,即如何确保受益人群正是所期望瞄准的群体,也就是真正的穷人或其他弱势群体。Samson、Niekerk和Quene(2010)发现,发展中国家在扶贫瞄准过程中普遍呈现出显著的瞄准偏差,这种偏差体现为两种情况:将非目标群体纳入项目受益群体之内,或将目标群体排除在项目受益群体之外。以孟加拉国为例,有资格享受养老金保障制度的最贫困家庭中只有6%最终成为社会养老金项目的受益者(Samson等,2010),而阿根廷实施的一项旨在为失业人群提供低薪工作的Trabajar项目则只覆盖了当地7.5%的失业群体(Grosh、Ninno、Tesliuc和Ouerghi,2008b)。另外,世界银行和澳大利亚国际开发署(2012)也发现,印度尼西亚的直接现金转移支付、瞄准贫困人口的大米援助以及社区医疗保险等项目在多数情况下并没有惠及真正的贫困家庭,反倒有很多不贫困的家庭获得了项目的福利。

2005年,为了走出目标瞄准困境,印度尼西亚政府开始收集贫困家庭的详细数据,并以此为依据甄选出合适的贫困家庭成为不同扶贫项目的受益者。该数据每三年更新一次,每次更新都会将最新的家庭贫困状态考虑在内,包括其福利水平。2011年,对这些数据进行了进一步的综合整理,并以此建立了一个涵盖最贫困的40%人口的数据库,从而使项目执行机构能够更方便地选择符合项目瞄准条件的受益家庭。此前,不同机构的不同扶贫项目使用了不同的瞄准方式,从而产生了一个巨大的、差异性的受益者群体。对真正的贫困家庭以及巨大的排除误差的关注还远远不够(AusAID,2011)。因此,在收集数据之前,政府结合人口普查得到已有家庭基本信息表,建立了更加精准的2011年数据库系统。在选择贫困家庭时还综合考虑了村干部以及社区的意见,使数据库系统能够提供更详细的家庭信息,拓展了数据库中贫困家庭的覆盖面积(不仅包括贫困人口,还包括了社会中其他弱势群体)(AusAID,2011;Hastuti等,2012)。

然而,拥有一个每三年定期收集数据的贫困人口数据库系统似乎依然不能够完全解决瞄准问题。Baulch和Hoddinott(2000)分析了10个国家在2年到19年不等的时间框架内的家庭贫困动态。他们发现,那些贫困状况有过变化的贫困家庭的比例要远远高于持续贫困的家庭。这也就意味着在三年周期的第二年和第三年,贫困家庭的实际贫困状况已经发生了巨大改变,从而使每三年定期收集贫困人口数据来决定扶贫项目受益群体的方法只能实现低水平的瞄准精度。不可否认的是,分析结果在很大程度上取决于印度尼西亚的家庭贫困状况变化。

本文主要探讨了印度尼西亚的家庭贫困动态,并分析评估了其对扶贫项目瞄准效率的影响。此外,本文模拟了不同的扶贫项目受益者门槛,并综合考虑了排除误差、包容误差以及项目成本的影响,为探索最优定位方案提供一些理论支持。结果表明,与其他国家一样,印度尼西亚的家庭贫困现象也同样呈现出显著动态变化。在一定时间内,陷入贫困和脱离贫困的家庭数量要远远多于持续贫困的家庭,从而导致了扶贫项目瞄准的低效率,尤其是在穷人没有能力主动获取扶贫资源的情况下更是如此。为了保证大部分贫困家庭能够从项目中获益,通过降低受益者门槛来提高项目的覆盖面十分必要。然而,这样也将会产生巨大的包容误差(更多的非贫困家庭被纳入其中)以及高昂的成本。因此,在对相同的贫困人群进行瞄准时,一个系统的、有序的扶贫项目要比几个不同的、分散的项目理想得多。

本文将从以下几个部分继续展开讨论。第二部分将解释研究使用的数据,第三部分将分析印度尼西亚的贫困动态,第四部分进行对贫困瞄准的模拟,第五部分是总结。

二、数据

本研究使用的数据集来自于印度尼西亚国家社会经济调查(Susenas),该调查从个人特征和家庭特征两方面收集一些基本信息,主要包括人口、劳动力市场、教育程度、健康水平、居住条件、家庭支出以及公共服务的可获得性等。2010年之前,该调查在每年的三月和七月进行,分别采用不同的抽样方法。每年三月都对同样的家庭进行调查(即面板调查),样本每三年更新一次。

而每年七月的国家统计调查使用的是不同家庭样本,而且样本容量很大,每次大约涉及30万户家庭100多万人(三月调查的样本量约为6.5万户家庭26万人)。因此,三月的调查数据通常只用来表示一省的贫困水平,而七月的调查数据则可以用来说明区域的贫困状况。不同的数据有助于不同的研究目的。

本研究使用的是三月的调查数据(面板调查),即数据库中2008-2010连续三年的样本数据。如表1所显示,每年调查统计的家庭数量都超过了65000户,但是其中只有80%(53483户)的家庭在连续的三年内每年都被调查统计。 这些每年都被统计的家庭数据就是本研究将要使用的面板数据。

三、贫困动态及瞄准效率

1. 印度尼西亚的贫困动态

近年来,印度尼西亚一直在致力于降低国内贫困率,并且取得了一定的进展。面板数据显示,印度尼西亚的贫困率从2008年的13.41%降低到2009年的12.25%,再到2010年的11.52%。然而这并不意味着从2008的贫困人口中有1.88%的比例在2010年实现了成功脱贫,而其他人依然处于贫困之中。而是说在这三年中,脱离贫困的人口比例比陷入贫困的人口比例要高1.88%。因此,减贫与贫困动态显著相关。

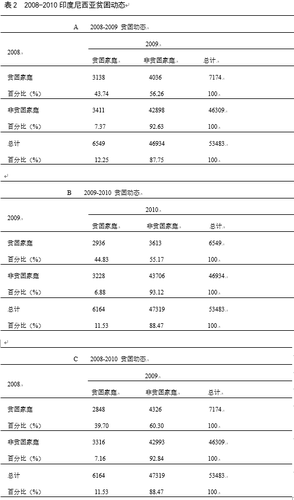

表2所示为2008年到2010年的贫困动态。面板数据A表明,在2008年到2009年平衡样本的53483户家庭中,有7174户(13.41%)在2008年处于贫困,而有6549户(12.25%)在2009年处于贫困。两年内持续处于贫困状态的家庭数量为3138户(占2008年贫困家庭总数的43.74%),同时贫困状态发生变化的家庭数量更多,共有7447户,其中4036个家庭成功脱贫(占2008年贫困家庭总数的56.26%),而有3411个家庭陷入贫困(占2008年非贫困家庭总数的7.37%)。可以看出,2009年贫困家庭组成可分为两部分:一部分是两年内持续贫困的家庭,共有3138户(47.92%);另一部分是从上一年的非贫困状态进入到贫困状态的家庭,共有3411户(52.08%)。

来源:国家社会经济调查2008-2010平衡样本面板数据

接下来两年的贫困动态与第一年类似。面板数据B表明,从2009年到2010年有3228户家庭进入贫困状态,3613户家庭成功脱贫。与此同时,两年内只有2936户家庭一直处于贫困状态(占2009年贫困家庭总数的44.83%)。面板数据C显示,2008年贫困家庭中的39.7%(2848户)在2010年依然处于贫困状态,也就是说2008年60%的贫困家庭在2010年已经成功脱贫。然而,从数据可以看出,3316户家庭(占2008年非贫困家庭总数的7.16%)在2010年陷入了贫困。

表3列出了三年中的八种家庭贫困动态模式。可见,三年内贫困状态发生过变化的家庭数量(20.5%)是始终处于贫困状态的家庭数量(3.4%)的6倍。经历过至少一次贫困状态变化的家庭数量占总样本的23.9%,这一比例差不多是三年中任何一年的贫困率的两倍左右。

2.减贫项目的瞄准效率

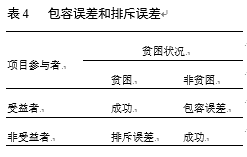

为了评估减贫项目的瞄准效率,需要审视两种瞄准误差,即包容误差和排斥误差。包容误差是指非贫困家庭被纳入受益群体;而排斥误差是指贫困家庭被排除在受益者名单之外。换句话说,包容误差是超过项目的过度覆盖,而排斥误差则是减贫项目的泄漏量(Houssou、Zeller、V、Schwarze和Johannsen,2007)。如表4所示。

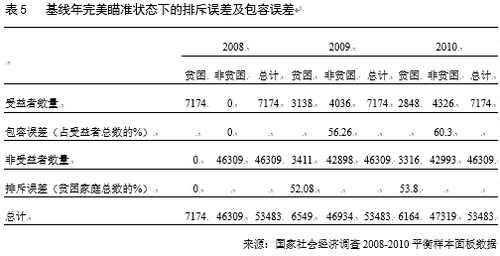

本研究使用印度尼西亚每三年一度的国家社会经济调查数据,通过对2008年到2010年连续三年的固定样本数据进行模拟分析,研究当前印度尼西亚国家扶贫瞄准战略的有效性。本研究将2008年的数据作为基线,使用官方贫困线来确定家庭的贫困状况。此外,将2008年的减贫瞄准效率假设为100%,即2008年被认定为贫困家庭的家庭在2008年到2010年间始终是减贫项目的受益者。

表5所示为瞄准效率。在收集数据的基线年,瞄准是完全有效的。同时两种瞄准误差都为零,即所有被认定为贫困的家庭都被纳入减贫项目的受益者,同时没有一户非贫困家庭包含在项目受益者名单中。

然而随着家庭贫困状态的变动,在接下来的两年内扶贫瞄准开始出现偏差。2009年包容误差已经高达56.26%。而在对贫困家庭的监测中,排斥误差也已上升到52.08%。2010年,包容误差和排斥误差又略有升高,分别达到了60.3%和53.8%。很显然,基线年之后的两年中,包容误差以及排斥误差开始显著出现。

如上文所述,瞄准误差的出现与家庭贫困状态变化显著相关。从2008年到2009年间成功脱贫的家庭(占2008年贫困家庭总量的56.26%)在2009年依然是扶贫项目的受益者,尽管他们已经不再贫困,这是2009年出现包容误差的原因之所在。另一方面,非贫困家庭2009年陷入贫困的(占2009年贫困家庭总量的52.08%)并没有从减贫项目中获益,尽管他们此刻已经处于贫困之中,这也解释了2009年的排斥误差。

随着贫困状态的继续变化,2010年扶贫瞄准的包容误差以及排斥误差在持续扩大。到2010年,占2008年贫困家庭总量的60.3%的家庭已经成功脱贫,但是他们依然被列为减贫项目的受益者,造成了2010年的扶贫瞄准包容误差。而2010年的贫困家庭总量中,有53.8%的家庭在2008年处于非贫困状态,因此没有得到扶贫项目的帮助,从而产生了2010年扶贫瞄准的排斥误差。

因此,如果扶贫瞄准政策在数据收集的基线年被固定,在接下来的几年里,扶贫瞄准会产生显著的低效率。尽管基线年的扶贫瞄准是完美的,但第二年就将出现巨大的包容误差和排斥误差,随着家庭贫困状态的变化,这两种误差还会持续增大。

四、不同贫困线下的瞄准效率

本文在前面的章节中说明了瞄准的低效率与贫困动态呈现出显著相关。这一现象同样表明,印度尼西亚存在着大量容易致贫的非贫困家庭。世界银行(2011)调查发现,尽管2011年印度尼西亚低于国家贫困线的贫困人口比例只有12.5%,“但是更多的贫困人口的生活水平只是略高于贫困线。”如果将贫困线提高到现有水平的1.2倍,那么贫困人口比例会增加到24%,而如果将贫困线提高到现有水平的1.5倍、2倍,贫困人口比例就将分别达到38%以及60%。

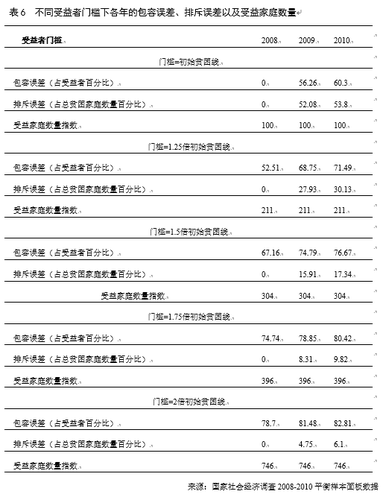

由于存在大量脆弱人群,扶贫瞄准的效率一直不要。因此,降低减贫项目受益者门槛,提高贫困线,可能是保障脆弱人群获取扶贫资源的一种途径。为了研究这种路径对提高减贫效率的作用,本文将在本节模拟四种扶贫瞄准方式:1.25倍贫困线(在既定国家贫困线的基础上增长25%)、1.5倍贫困线、1.75倍贫困线及2倍贫困线。如表6所示,主要使用了包容误差、排斥误差及受益者数量指数(作为项目成本的替代指数)3个指标。可以看出,提高贫困线和增加扶贫项目受益者数量能够使受益的贫困人口数量明显增加。受益者门槛越低,排斥误差越低,被排除在扶贫项目受益者名单外的家庭数量就会越少。初始模拟方案中,受益者门槛是国家贫困线,此时第二年的排斥误差达到了52.08%。当提高贫困线达到1.25倍初始贫困标准时,第二年的排斥误差为27.93%,相比第一种方案降低了将近一半。当提高贫困线达到2倍初始贫困标准时,第二年的排斥误差已经非常低,只有4.75%。不难看出,降低扶贫项目受益者门槛能够有效地增加获取扶贫资源的贫困家庭数量。

然而降低门槛会带来一个同样不利的后果:包容误差随之增加,大量非贫困家庭同时也成为了扶贫项目的受益者。初始模拟方案中,第二年的包容误差是56.26%。当提高贫困线至1.25倍初始贫困标准时,第二年的包容误差达到了68.75%。提高贫困线达到2倍初始贫困标准时,第二年的包容误差变得更大,达到了81.48%。

此外,提高贫困线和降低受益者门槛将产生更多的扶贫项目受益者,从而大大增加项目成本。正如表6所显示,将贫困线提高到1.25倍时,项目受益家庭数量就增长了111%。该比例随着贫困线的提高而不断增加,当提高贫困线达到2倍初始贫困标准时,受益家庭数量将增加至7.5倍。

模拟结果表明,提高贫困线将导致扶贫瞄准的包容误差增加。包容误差是指在指定的年份中被列为扶贫项目受益者的非贫困家庭数量和比例。这些所有的非贫困家庭都完全没有资格获取扶贫资源,他们中有很大一部分在其他年份的确处于贫困之中,本文将这部分非贫困家庭认定为脆弱家庭。包容误差中真正没有资格获取扶贫资源的是那些从未贫困的家庭,他们既不贫困也不并不容易致贫。

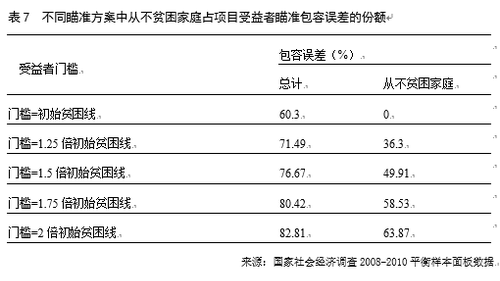

依据表6的结果,本研究也计算了重新仅包含那些从未贫困家庭时的包容误差,如表7所示。通过对比可以看出,不同瞄准方式的包容误差都更多地由那些脆弱家庭所导致。在依据标准贫困线划定受益者门槛的初始瞄准方案中,基线年的扶贫项目受益者都是真正的贫困家庭,因此以后每一年的包容误差都是由真正的脆弱家庭组成,而不存在从未贫困家庭。

当提高贫困线达到1.25倍初始贫困标准时,第三年的包容误差是71.49%。然而,其中只有36.3%的家庭在三年中从未处于贫困状态,即非贫困家庭。其余35.19%的家庭即是脆弱家庭,他们在第一年或者是第二年曾陷入贫困。

从表7可以看出,受益者门槛值越高,从未贫困家庭在总包容误差中所占比例也越高。然而,即使将受益者门槛提高到2倍初始贫困线,脆弱家庭在总包容误差中所占的比例依然很大。此时第三年的总包容误差达到了82.81%,其中63.87%由从未贫困家庭构成,剩余18.94%则是脆弱家庭。

五、结论

因为缺少真实有效的家庭收入数据,发展中国家的扶贫瞄准一直都是个难题。此外,发展中国家的贫困状况往往是在不停变动的,每年都有大量的家庭成功脱贫或陷入状态,这种动态变化对扶贫项目的瞄准工作产生了巨大的影响。在某一年被认定为贫困的家庭,将成为扶贫项目的受益者,而这些家庭在接下来的几年内仍有很大可能成功脱贫。如果扶贫项目的受益者名单在第一年被固定,那么接下来几年中扶贫瞄准就会出现包容误差。另一方面,一个家庭可能在收集贫困家庭数据的基线年没有被认定为贫困家庭,反而在接下来的几年内进入贫困状态,而此时扶贫瞄准就会出现排斥误差。

本文使用一个平衡样本面板数据来评估一个三年周期内的贫困家庭数据对扶贫项目瞄准效率的影响。另外,本文通过提高贫困线模拟构建了不同的扶贫项目受益者门槛,分析了在不同门槛的条件下,扶贫瞄准的包容误差、排斥误差以及项目成本的变化情况。模拟结果表明,缩小扶贫瞄准的包容误差与排斥误差不能两全,其中包容误差更是与项目成本息息相关。

降低扶贫项目受益者门槛能够增加贫困人口获取扶贫资源的可能性,使那些脆弱家庭能够进入扶贫项目受益者名单。然而不可否认的是,提高贫困线和增加扶贫项目受益者数量都会不可避免地增加了项目成本。另外,管理费用、交易和社会成本以及政治成本都需要被考虑在内(Grosh,Ninno,Tesliuc和Ouerghi,2008a)。

因此,提高贫困线、增加扶贫项目受益者数量也就意味着必须增加扶贫项目的预算分配。有限的预算会产生瞄准误差,不能够确保贫困人口从扶贫项目中获益。同时,在实际扶贫瞄准过程中,整合的、相互协调的扶贫项目要远比分散的、各自为政的扶贫项目更有效率。

本研究同样发现,频繁而规律地更新贫困家庭数据将有利于扶贫项目的瞄准,当然这一过程中不可避免地会增加成本。同时,不及时更新贫困数据而造成扶贫项目瞄准误差也会产生新的成本。决策者需要权衡这两种成本,继而制定更合理地扶贫政策。

资料来源:SMERU 研究所

减少贫困、投资于人:社会安全网在非洲的新作用——来自非洲22个国家的经验

Victoria Monchuk

《世界银行2012-22非洲社会保障战略》强调,需要一个强有力的证据基础以记录社会保障项目在非洲的规划及实现(世界银行,2012a)。因此,世界银行自2009年以来对撒哈拉以南非洲地区的22个国家进行了全面的社会安全网评估。该评估结果和其他安全网项目研究成果最近被整合成为一个区域性评估报告。该评估报告对非洲安全网项目的现状进行评估,并提供了如何改善这些项目以更好地应对贫困和脆弱的经验。

评估发现,非洲的社会安全网呈上升发展趋势,正在由各种分散独立的项目演变为安全网体系。直到现在,许多非洲国家都只是提供临时性的社会保障。但是,因为全球经济危机对非洲地区的减贫进程不断造成威胁,安全网开始被越来越多的国家视为减贫的主要手段。社会保障项目已经从最初的紧急粮食援助计划,发展到一次性安全网干预措施,再发展到定期和可预测的安全网,诸如针对性的现金转移支付和现金支付工作报酬等项目。加纳、肯尼亚、莫桑比克、卢旺达和坦桑尼亚等国家,正在寻求巩固这些项目的途径,将其纳入国家制度体系。在国家社会保障战略的阐述上所取得的进展,也为实施有效的安全网体系奠定了基础。但正如报告所示,实现目标还有很长的路要走。

一、安全网是实现减贫和投资于贫困人口的工具

在过去的二十年中,非洲经济的强劲增长为减贫铺平了道路。从1995年到2008年,非洲贫困人口比例从58%下降到48%(世界银行,2011)。然而,贫困率仍然居高不下,农村地区尤甚。而在人力资本和获得基本服务方面,不同收入群体之间的差距正在扩大。贫困家庭无力提高生活水平,长期处于贫困之中。此外,环境,经济,个人以及政治震荡等诸多因素对众多家庭的频繁影响,致使贫困人口成为高度脆弱的群体。

在提升减贫可持续性发展动力的过程中,安全网(专题1)对任何国家而言,都是发展战略中的重要工具。长期贫困的持续高发和不平等现象也日趋表明,在加速减贫的过程中,或许有必要采取针对性的干预措施(如安全网),为贫困家庭提供规律的、可靠的支持,帮助贫困人口投资于高产出的、有助于资本形成的生产活动。在出现危机时,安全网也可以为暂时陷入贫困的人口提供额外支持,帮助他们制定策略,提高他们的适应能力,避免他们在困难时期耗损资产。因此,安全网对实现世界银行的新目标至关重要。这些目标包括减少极端贫困、促进共同繁荣等等。

专题1 术语定义——什么是安全网

安全网是指以某种方式针对贫困人口或弱势群体实施的非缴费型现金转移项目(Grosh等,2008)。安全网的目标是通过直接或间接的方式,提高家庭在基本商品和基本服务方面的消费水平。安全网的目标群体是贫困人口和弱势群体,包括生活在贫困中、无法满足自身基本需求的个体,以及因为外部冲击、年龄、疾病或残疾等不良社会经济状况可能陷入贫困的个体。社会安全网与社会保险和社会立法共同构成了更广泛意义上的社会保障项目。因此,社会保障分为缴费型和非缴费型两种,而安全网属于后者。

非洲国家过去一直都只是提供临时性社会保障。然而近年来,全球性金融危机爆发加上旱灾频袭,加强建设针对最贫困群体的安全网这一任务已变得尤为迫切。在过去的几年中,继全球经济危机、粮食危机以及燃料价格危机之后,一些国家已经开始调整它们的安全网,把分立的安全网项目整合为一个国家安全网体系。整个非洲都在兴起另外一个势头,即政府更加合理地分配公共开支,从而为最贫困群体提供更充分、更有针对性的支持。这一努力得到了越来越多的证据支持,表明安全网能够减少长期贫困和脆弱性,并贡献于包容性增长。对非洲安全网项目进行效果评估的结果显示,安全网可以帮助家庭应付基本的消费需求,保护他们的资产,使他们有能力投资人力资本。此外,有关非洲现金转移支付项目在生产方面的表现的最新研究表明,生产性投资可能具备改善人民生活、增添未来福祉的潜力(专题2)。

专题2 非洲的现金转移支付项目能帮助提高家庭生产力吗?

大多数安全网项目把重点放在降低目前的贫困程度上。然而,它们也有足够潜力来提高生产力,实现长期持续减贫。公共工程的效果可能是短期的,但除了能够使弱势家庭获得现金转移支付,还有助于小社区的投资行为,因此被认为是富有成效的。现金转移支付项目可以(通常是有条件地)帮助贫困家庭对子女进行人力资本投资,例如让他们更正常地上学。然而,一些贫困和赤贫的家庭未必有能力参与生产性的社会活动,他们可能需要把转移支付收入用于购买食品和其他生活必需品(安全网的保障作用)。当然,提高消费水平本身也可看作是生产性活动;如摄入更好的营养有助于儿童发育,从而改善他们的未来发展前景。在肯尼亚和南非,提供给祖父母的养老资助,常常被用于支持其孙辈的学校教育。

在非洲,安全网在帮助农户提高生产力方面发挥着越来越重要的作用。这种潜力仍有待充分开发,但有关安全网效果评价的研究和其他的一些研究表明,安全网在一些非洲国家表现出可喜的成果。初步发现表明,给有需要的家庭提供即便是少量的固定收入支持(即便是没有条件的),也可以帮助家庭实现生计多样化,提升家庭的“商品”消费水平(如在资产、人力资本和小商业发展等方面进行投资),从而使之远离各种“伤害”或消极应对策略(如减少在贫困时期接受剥削、风险较高的就业机会、出售资产等)。因而,安全网能够帮助家庭在投资于高生产率、高回报的生产活动。此外,事实证明,安全网的受益者在当地市场消费转移支付现金的行为可以通过乘数效应促进地方经济。

非洲需要安全网,一方面用来支持贫困人口,一方面用来应对冲击。在非洲,以家庭和社区为基础的安全网有着悠久的传统。随着国家越来越繁荣,不平等现象不断加剧,社会结构可能会遭受各种冲击,以及经济和社会变化的侵蚀。在大多数非洲国家,虽然政府主导的社会安全网是一个相对较新的事物,但各国政府已经意识到有必要为贫困人口和弱势群体提供安全网,以帮助他们渡过危机,逐步脱离极端贫困状态。然而,非洲贫困和脆弱的程度十分严峻,安全网并不能覆盖所有贫困人口。因此非洲国家需要把重点放在极端贫困和特别弱势的群体上,从而使收益最大化,并提高安全网的可负担性,不仅止于保护这些群体,也能为他们搭建脱离贫困的阶梯。

二、安全网:来自22个非洲国家的经验

在非洲,由于国家之间的特定政治、经济、和社会文化背景不同,安全网的发展情况在不同国家也表现各异。决定安全网制度的政策框架、手段和制度条件在非洲大陆不同地区也各有不同。例如,在南部非洲的中等收入国家,安全网体系基于横向的公平,是由政府主导的强有力的体系,而在脆弱国家和低收入国家,如在西非的那些国家,社会保障议程的制定更容易受到援助方的影响。任何加强安全网作用的措施,都需要考虑到以上各方面的具体因素。

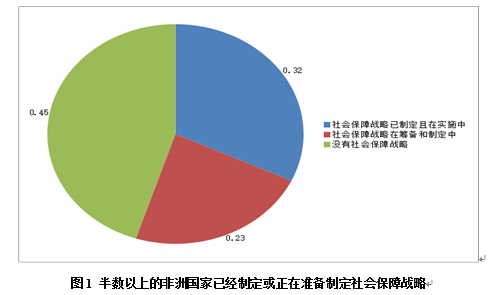

尽管非洲大陆存在这种异质性,安全网依然逐渐发展成为核心的扶贫手段。越来越多的非洲国家正准备启动社会保障战略,从而在其战略基础之上构建切实有效的安全网体系。安全网在政府工作议程也占据优先序。评估报告显示,在研究国家中,约3/4的国家把安全网作为其整体减贫战略的组成部分,有半数以上的国家已经制定或正在准备制定一项社会保障战略(图1)。诸如卢旺达等一些非洲国家的经验表明,把战略付诸实施的关键是要制定明确的行动计划,仔细核算成本并实施计划。此外,先进的信息和通信技术正在为非洲国家迅速创造着机会,使得它们在信息系统管理、单一受益人登记、支付体系等方面,可以跟上国际最佳实践。

虽然非洲的安全网一般都缺乏强有力的福利机构及协作机构作为支撑,但仍有不少成功运行的案例。政府安全网项目的责任通常由多个部门承担,如社会事务部、妇女和家庭部、就业部及其他一些不具有重大政治决策能力的跨部门的部委。然而,各国如何能做到使多个部门之间有效合作呢?埃塞俄比亚的生产安全网项目(PSNP)提供了一个很好的例子。同时,分散的援助往往给低收入国家留下大量缺少协作或政治支持的孤立的小项目。如利比里亚和马达加斯加都有5个以上不同的公共工程项目,均由不同的援助组织和政府机构负责实施。

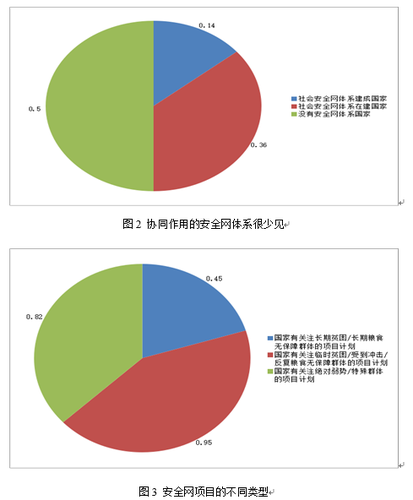

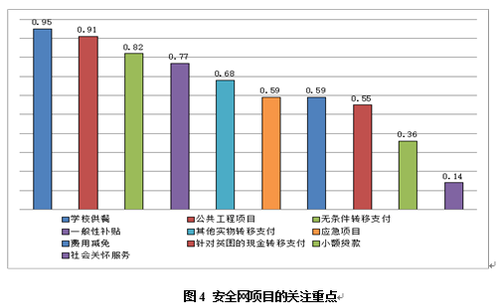

本次评估报告表明,非洲国家鲜有精心设计的安全网系统使其能采取战略性手段减少贫困和脆弱性(图2)。相反地,它们拥有很多分散的干预式项目,这些项目通常都是援助方资助的,其共同作用的结果却不能有效帮助贫困人口。在低收入国家,如西非地区,安全网主要用于紧急援助和解决与食物相关的问题,几乎不能对长期贫困的人群提供持续支持。在中等收入国家(如南非、博茨瓦纳和斯威士兰),因为社会救助和社会养老保险的盛行,干预式项目更为常见。纵观各国,最常见项目包括学校供餐项目、公共工程项目、实物型紧急援助和非紧急援助项目,无条件转移支付项目,以及一般补贴项目等等(图3)。在众多的小型项目中,虽然其中一些目前仍在扩张,但全国性的针对贫困的现金转移支付项目并不常见。例如,卢旺达正在扩展其2020年部门远景计划的覆盖范围;肯尼亚政府正将五个现金转移支付项目纳入国家安全网。

因为缺乏长远的、以发展为导向的安全网体系,许多低收入国家和脆弱国家仍然通过提供紧急援助应对危机和灾难(图4)。这些冲击反应机制往往作用微弱、缺乏弹性、且结果不可预知。此外,在西非各国(如贝宁、布基纳法索、喀麦隆、马里和毛里塔尼亚),常见的食品援助和应急援助是否有效等信息鲜为人知。各国正在越来越多地寻求埃塞俄比亚生产安全网项目(PSNP)中风险融资方面的积极经验。

收集更多非洲安全网项目的详细监测数据将有助于评估其有效性。一般而言,很少有人了解安全网项目在非洲执行的效果,受制于没有各种项目的基本信息和数据。许多国家都没有收集各个项目中的受益人数量和受益水平的精确管理数据。例如,提供紧急援助的派发食物项目尤其缺少数据收集。但来自非洲安全网项目的效果评估数据却在快速增长。许多非洲国家政府正同世界银行和其他援助方一起,积极致力于加强安全网项目效果评估的证据基础。

一些国家现有的安全网项目的覆盖面有所增长,但整体而言,安全网对贫困人口和弱势群体的覆盖面还是很低。总的来说,每个国家的安全网项目所覆盖的贫困人口和弱势群体的人数都只占总人数很小的比例。据估计,贝宁所有安全网项目合起来的净覆盖率只占贫困人口总数的5%至6%。而在肯尼亚,2010年现金转移支付的覆盖率达到贫困人口的9%,肯尼亚政府正计划扩大覆盖面,有望在2018年达到贫困人口的17%。唯一的例外是南部非洲,普惠式的全民社会养老金计划覆盖了很大比例的老年人口。然而在许多中等收入国家,针对贫困的各种项目覆盖面仍然有限。为了以合理的成本实现目标,安全网必须有针对性,能覆盖已经认定的群体,使受众切实受益,具有足够的灵活性以适应需求的不断变化,并应对那些目前许多国家正在着手解决的多种冲击。

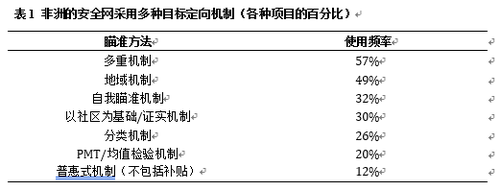

在非洲,瞄准式的项目仍然没有得到广泛实施。针对贫困的瞄准式项目很少,主要是一些新设立的小规模试点项目,其中只有20%是通过使用某种针对贫困人口的支付能力(根据实际消费收入)调查(或间接测量)的形式进行评估的。在实践中,非洲的安全网采用了多目标瞄准机制,且经常同时使用不止一种机制——57%的项目都结合使用了至少两种方法。有证据表明,在某些情况下,以社区为基础的瞄准项目可以识别最贫困的家庭使其获得安全网的支持。然而关键问题是,在数据缺失、能力有限的情况下,非洲的安全网能在多大程度上识别并惠及贫困人口和弱势群体,特别是极端贫困和弱势的群体。如何把安全网能惠及贫困人口的程度提高到其所能达到的高度,取决于其政治上的可行性。

基于更准确的分析(部分来自于安全网评估信息),一些国家开始发展更有效的安全网体系。我们的评估报告显示,在我们所分析的国家中,有36%的国家正在建设安全网体系,不过其中一半的国家仍需取得更多进展(图2)。许多国家都在积极提高现有项目的效率和规模,包括一些针对性很强的项目(如由“坦桑尼亚社会行动基金”运行的项目,加纳的“生计赋权对抗贫困”,肯尼亚“针对孤儿和弱势儿童的现金转移支付计划”)(专题3)。在少数几个国家,如卢旺达和坦桑尼亚,在一些有影响力的部门如财政部、经济部、规划署等的支持下,开始出现了可持续且更加制度化的项目。此外,越来越多的国家正在推进建设安全网体系和可预测且灵活度高的危机应对计划(例如,喀麦隆、刚果、几内亚、马里、莫桑比克、尼日尔和塞内加尔等)。埃塞俄比亚的生产安全网项目(PSNP)早已是这方面的先驱。

专题3 非洲安全网项目的实例

埃塞俄比亚的生产安全网项目(PSNP)于2005年启动,目的是把贫困社区过去一直以粮食援助为基础的救助体系转变为更可预测、高产出的安全网。生产安全网项目为粮食不安全家庭提供现金和食品转移支付,具有身体健全成员的家庭(80%)需要通过参加劳动密集型的公共工程获得资助,而无力工作的家庭(20%)则直接获得转移支付。据估计,每户年均获得的转移支付额度相当于其年均粮食需求的大约40%。生产安全网项目(PSNP)惠及700多万人,约占总人口的10%,并完成每年约34000个小型工程。生产安全网项目(PSNP)的公共工程已经修复了超过16.7万公顷的土地,27.5万公里的土石堤岸,并已种植近900万株树苗,然而这些都将有助于减轻未来干旱的影响。评估已经证实,该计划在贫困人口需要时为他们提供了重要的转移支付。

加纳的生计赋权对抗贫困生计赋权对抗贫困(LEAP)是一项现金转移支付项目,该项目为加纳的极端贫困家庭提供现金和医疗保险,用于缓解短期贫困和鼓励长期的人力资本开发。获得资助的资格除了家庭贫困,还要有至少一位家庭成员属于人口统计类别中的如下一种:有孤儿或弱势儿童的单亲父母、贫困老人、重度残疾无力工作的人。LEAP项目自2008年3月开始试验,到2013年6月已有7.1万户受益,受益人每月获得平均4到8美元的现金转移支付,每2个月发放一次。对该项目的效果评估目前正在进行中。其未来三年的目标是把该计划扩展到上百万个家庭。

肯尼亚针对孤儿和弱势儿童的现金转移支付项目(CT-OVC)是为了回应人们对孤儿和弱势儿童(特别是艾滋病孤儿)健康状况的担忧。该项目的目的是鼓励寄养和抚养此类儿童并促进其人力资本的发展。有资格获得此项资助的家庭,即既属于贫困人口又有孤儿或弱势儿童的家庭,能获得月均21美元的直接转移支付。截至2012年6月,该计划已惠及15万户家庭,49.5万个孤儿和弱势儿童,占此类家庭估计总数的约24%。效果评估发现受益家庭在食品和保健方面的支出明显高于其他方面。该项目在学校教育方面的作用主要集中在中等教育阶段,中等教育入学率提高了9个百分点,来自受益家庭的孩子落后于年级水平的几率较小,升入上一年级的几率较大。

卢旺达2020年部门远景项目(VUP)加上公共工程(50%)、现金转移支付(20%)和小额贷款(30%)三种方式针对性地帮助最贫困街道的贫困家庭。公共工程由地方政府管理部管理,包括主要由梯田、沟渠、小水坝和林业等组成的土地生产与灌溉,以及道路、学校教室和健康中心的建造。此类工程的工资以地区标准而定,根据项目类型不同而有差异,但原则是应低于或等于市场上类似工作的工资标准。截至2009年,此类工程的平均工资若按天计算,每天约1.50美元。截至2010/2011财年,政府在VUP公共工程方面的花费占国家预算的0.7%,为522856人提供了就业机会,其中一半是妇女。这一人口数目相当于全国人口的约5%。事实表明,在VUP计划覆盖地区内的公共工程已经成功减少了极端贫困。

南非的社会资助是撒哈拉以南非洲地区最大的现金转移支付项目。该项目包括多种经过均值检验的补贴计划,针对老年人、有子女要抚养的贫困家庭、寄养家庭、残疾人和退伍军人等不同人群。大约有1500万人领取社会补助金,占全国人口的30%左右。子女抚养补助金(CSG)惠及约10万人;而老年补助金发给60岁以上的贫困人口,惠及约200万人。家庭调查数据显示,对最贫困的20%的受益家庭而言,其60%以上的收入都来自社会补助金,其中子女抚养补助金所占比例最大。一出生就被纳入子女抚养补助金计划的孩子,能更好地完成更多的学校教育;与6岁才被纳入子女抚养补助金计划的孩子相比,他们的数学成绩也更好。这在女孩身上体现得更为显著。子女抚养补助金计划的实施,使儿童患病几率减少了9个百分点。对于青少年而言,该计划减少了青少年性活动的发生率,降低了怀孕率,也减少了青少年吸毒和饮酒。

资料来源:世界银行(2012)

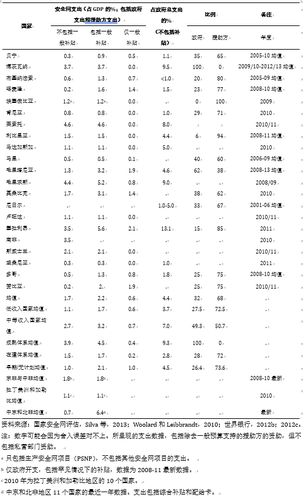

非洲有能力负担有明确瞄准的安全网,尤其是要在减少低效的普惠支出和无条件支出,并将其分配给极端贫困的群体或者特定的弱势群体的情况下,需要使各个独立的项目能够彼此协调。相比世界上其他国家,特别是低收入国家,大多数非洲国家在社会安全网方面的支出还很低(表2)。

在低收入国家,因为贫困程度高而政府收入低,无论是从短期还是长期,靠吸引捐助资金来支持安全网的进程都将至关重要。除了如老年福利和一般补贴等普惠项目,援助方投资了非洲很大一部分的安全网——如布基纳法索、利比里亚、马里和塞拉利昂等国家的安全网支出资金的80%以上都是由援助方出资的(表2)。

但是在中等收入国家,目前的公共预算足以为最贫困人口提供足够的支持。如喀麦隆,预测数据表明,为一半处于长期贫困的人提供充足的安全网资助,所需成本只占国内生产总值(GDP)的0.5%。

通过一般补贴机制重新分配收入的方法代价高昂,往往不利于贫困人口,例如在喀麦隆、毛里塔尼亚和塞拉利昂等国家的燃油补贴和赞比亚的农民生产投入支持计划,都能说明这一点。减少针对性不强的计划和补贴可以为更有效、更有针对性的安全网预留财政空间。同样地,为最弱势群体提供支持性的、运作良好的安全网,也能为促进成本高昂的一般补贴的改革提供重要的缓解机制。

在非洲发现了越来越多的自然资源(见世界银行,2013年),这很可能会为安全网提供额外的财政空间。

三、继续增强非洲的安全网

在整个非洲,支持安全网项目的数据收集和监测系统都需要进行系统性的加强与完善。受益人的数量和类型等基本的核心数据以及项目执行的结果和效果的信息,对改善计划的设计和协调、保持决策者的信息畅通、吸引资金和援助方的支持等而言,是至关重要的。根据已有信息,安全网对贫困和福利指标的影响整体上是积极的,但也十分复杂。越来越多的效果评估正在进行,将为非洲的安全网项目提供越来越多的证据。过去大多数的效果评价都是供小规模的援助方试点研究之用,如在马拉维首都松巴的现金转移支付计划、马里的布尔斯妈妈计划等等,但是现在,埃塞俄比亚,肯尼亚和坦桑尼亚等国的一些较大的项目也都正在从效果评估中受益。

首先要做的是统一和协调各种安全网项目,使之成为一个连贯、整合的系统。在一个特定的国家,比如卢旺达,一些协调且运作良好的项目可以切实有效地满足最贫困群体的需求。此外,非洲各国政府在国际援助方的支持下,应该继续制定能联结、巩固、协调各种项目的社会保障战略,并将之付诸实施。

安全网需要建立在强有力的操作工具基础上,以确保做到有效地实施和监测项目,并建立负责组织和策划的制度机构和协调机构。基本的操作工具,如受益人登记、确定目标人群的方法、支付以及监测和评估系统等,会提供一个平台,从而使项目能够为目标群体有效地提供支持。在非洲业已改善的新的安全网体系中,现有的以提供食物为基础的项目及其基础设施应该发挥什么样的作用?要了解这些,还有更多的工作需要去做。

这样的安全网体系需要在稳定时期进行建设,以便能够随时迅速应对危机。建立这样的系统需要时间。非洲大多数国家(包括贝宁、喀麦隆、毛里塔尼亚和塞拉利昂)在过去没有建立能够有效地应对近期全球危机的安全网,不得不求助于低效而代价高昂的全民救济品。

非洲安全网项目若要更准确地确定目标人群,很可能需要综合利用各种方法来辨别出符合资助条件的家庭和个人。选择哪种方法确定目标人群,将取决于一项计划的目标和执行机构的制度能力,所选择的方法必须适合一个国家特定的贫困状况和政治经济状况。家庭收入和消费数据往往不够精确可靠,不能作为识别最需要帮助人群的唯一依据。无论使用的是哪种方法确定目标人群,对项目的瞄准精确度进行评估都是极其重要的。

目标人群定位准确、能为贫困人口有效服务的项目,应扩大规模,而无效的项目则应逐步淘汰。正如前面提到的,因为非洲的普遍贫困和脆弱性,安全网尚不能覆盖所有的贫困人口,所以需要把重点放在最贫困和最脆弱的群体上,以确保最大的影响力和最优的可负担性。安全网在分散的应急项目上的支出表明,通常情况下援助方和政府都没有把安全网用于解决长期贫困问题。这种现象正在开始发生改变。埃塞俄比亚、肯尼亚、莫桑比克、卢旺达和坦桑尼亚等各国正在协调各种项目,从而提高其效率和覆盖范围。

安全网在补贴改革和矿产资源利用这两个方面的作用,应结合每个国家特定的政治经济状况进一步进行探讨。在非洲努力使公共开支合理化以更好惠及最贫困人群的时候,每个国家都想要拥有能起到重要缓冲作用的安全网。在平衡目标瞄准性很强的项目与其他可以使更多人受益并能提高社会效果的投资计划时,有必要对政治经济方面的因素进行仔细考虑。随着越来越多的非洲国家从新发现的矿产资源财富中受益,在通过安全网有效惠及最贫困人群的针对性资金或其他公益性投资和建设一个财政和政治上可持续的社会保障体系之间做好平衡,将变得尤其重要。表2 非洲安全网成本及融资

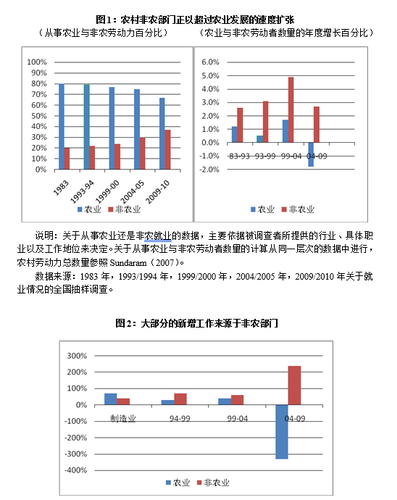

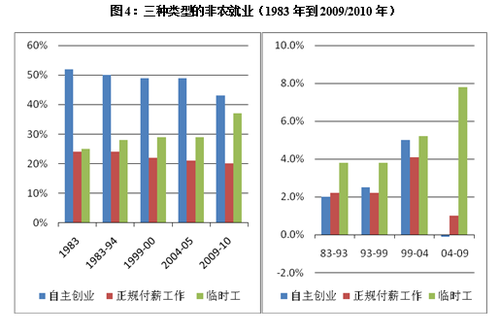

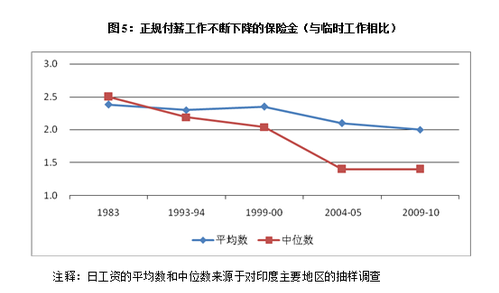

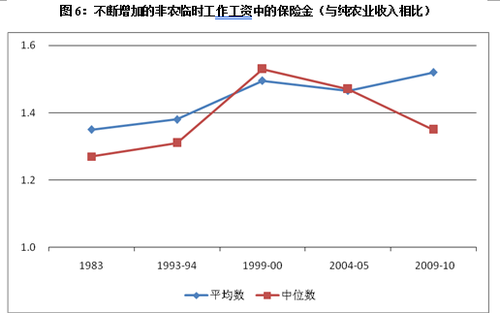

相对于农业收入,非农临时工的工资收入中的保险金从1983年的25%-30%增加到2004/2005年的45%(不论是对比平均值还是中位数)。随后年份的比较根据参照的是平均值还是中位数在结论上出现了差异。如图6所示,2009/2010年,临时工工资中的保险金大致增长了50%,若参照平均值,这一数据为35%。

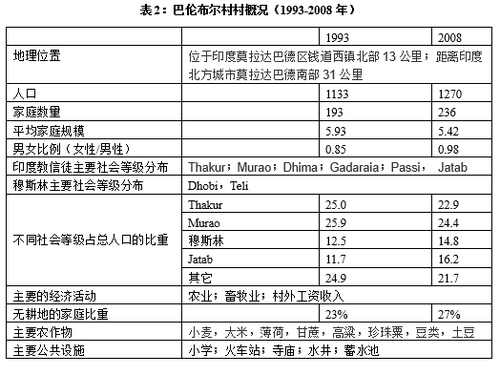

由于农村中非农部门的增加,印度农村地区的贫困状况有所缓解。对20世纪80年代早期到2009/2010年贫困状况演化过程进行追踪调查的一个难点在于:官方贫困线一直在变化。世界银行(2011)记录了1983年到2004/2005年的贫困发展趋势,贫困人口占全部人口的比重从1983的46.5%降为1993/1994年的36.8%,再进一步降为2004/2005年的28.1%。这些数据依据1993年“计划使命专家团队”在评测贫困人口比重时所发布的数据进行。在2012年,计划委员会在其关于贫困估算的注解中公布了2009/2010年新的官方贫困线。这些新的贫困线回应了人们对于先前的贫困线的相关疑问,但是就目前来看,它仍旧不能完全解决更先前的(一直追溯到1983年)的贫困线中存在的问题。依据新的官方贫困线,印度农村地区的贫困率从1993/1994年的50.1%降为2004/2005年的41.8%,再降到2009/2010年的33.8%。尽管新的贫困线表明,在2000年代末期,印度农村地区仍有超过三分之一的人口在贫困线以下,不同的贫困线都证实这些农村地区已经取得了卓有成效的减贫成绩。这一结论同世界银行基于国际相对贫困线对印度贫困地区的调查的结论相得益彰。实际上,世界银行提出的贫困线可以被当作追溯1983年之前的贫困趋势的有效标准,不论是从贫困的百分比还是百分比下降水平而言,贫困的减少都正在呈现出一种加速度的态势。

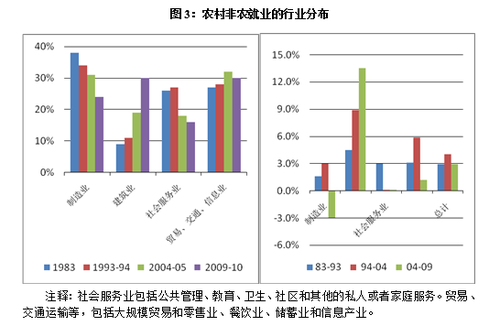

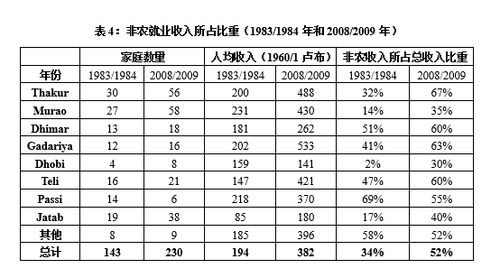

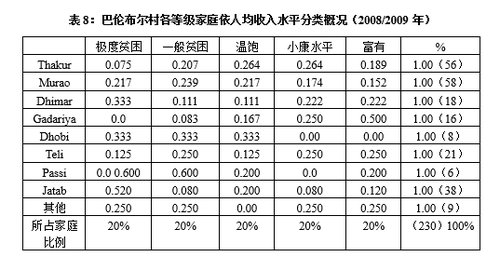

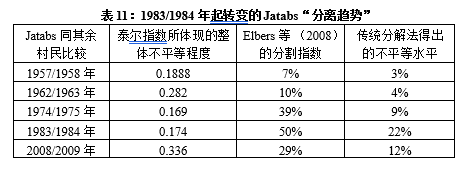

伴随非农就业增加而来的是非农收入在农村收入增长中的较大贡献(表4)。在1983/1984年,非农就业收入约占到了村民总收入的三分之一。到2008/2009年,该比例增长到过半。依据上文所述,村中不同社会等级的人口获得非农就业的机会不同,数据表明:Jatabs从非农就业中获得的收入比重在巴伦布尔村明显增加。在1983/1984年,非农收入只占到Jatabs总收入的17%。到2008/2009年,这一比重翻了一番多,达到40%。表4表明,所有等级的村民非农收入都明显增长,但Jatabs的增长尤为明显。

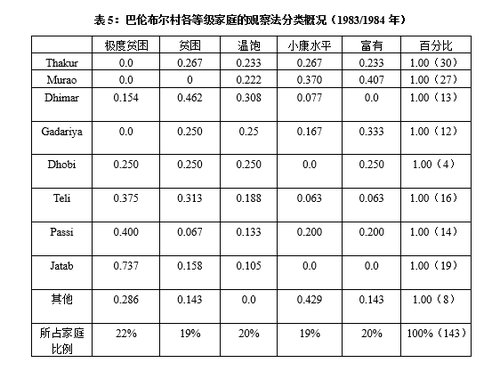

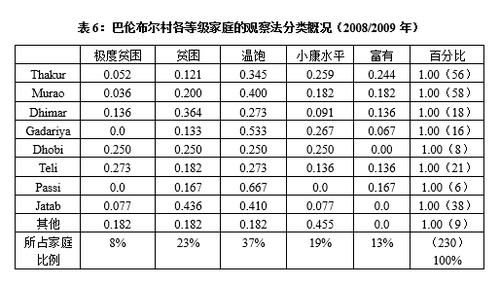

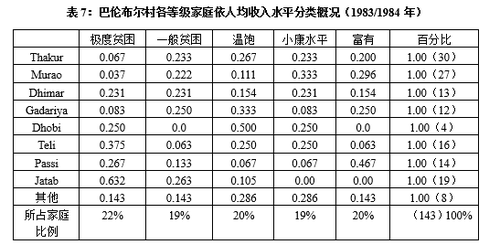

在2008/2009年,4名研究者通过为期两年详尽的实地调查对巴伦布尔村家庭经济水平进行了再次分类。尽管同先前一样,这次分类也是将家庭经济水平分为五类,但家庭并未被平均地分到五个类别中。这样一来,研究者在对家庭做出经济水平评估时,就有可能会从多个方面出发来进行考虑。表5和表6分别为我们依据“观察法”获得的1983/1984和2008/2009年的分类结果。表5中,在1983/1984年,Jean Drèze和Naresh Sharma将1983/1984年间90%的Jatab家庭划分到“极度贫困”或者“贫困”这个类别。同时期,没有任何一个Jatab家庭属于“小康”或者“富有”水平。到2008/2009年,这个划分格局有所变化(如表6所示)。尽管仍有过半的Jatab家庭被划分到“极度贫困”或者“贫困”的范畴,另外一半的Jatab家庭已经属于“温饱”或者“小康”层次。对Jatab生活水平的这一主观判断表明,到2008-09年,Jatab等级在巴伦布尔村的地位相对而言有了明显的提高。

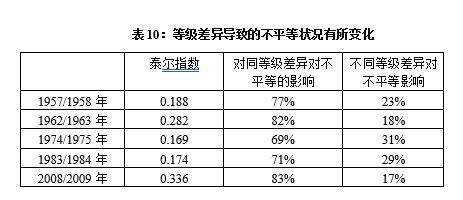

对印度农村地区不平等研究主要集中于社会等级上——尤其是不同种姓间——这是收入不平等的重要原因。因种姓不同而造成的不平等声名狼藉却根深蒂固,也是社会科学广泛研究的主题(比如Dumont 1966, Deshpande 2000)。上述论述表明,自1983年起,Jatab家庭的社会流动大大加强,我们可能会因此而做出判断:相对以往而言,由等级不同引起的不平等有所瓦解。表10显示,等级不同引起的不平等从1983/1984年的29%降到2009/2010年的17%,对上述判断提供了一定的支持。然而,更令人惊奇的是,这一分解分析法显示,巴伦布尔村等级间的差异一直都不是特别明显,甚至是在1983/1984年,超过70%的收入不平等可以归因为同等级内部个体之间的差异。

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2