第一部分 减贫理论

社会保障:更有效地防止家庭陷入贫困

Lucy Scott Vidya Diwakar

一、引 言

脱贫之路不一定是顺遂的。对长期跟踪家庭的固定样本数据进行分析表明,虽然一些家庭实现了脱贫,却又有其他家庭陷入了贫困,还有些家庭脱贫后又返贫(Scott et al.,2014)。一个可能刚刚站在贫困线之上的家庭,不再被归为贫困家庭,但如果遭受冲击或面临压力,它可能会很容易再次陷入贫困。

世界致力于通过可持续发展目标“实现零”极端贫困。达成这一目标需要在发展方面作出以下努力:(i)解决长期贫困;(ii)防止入贫、或入贫后更加深陷其中;(iii)确保持续脱贫(Shepherd et al.,2014)。如果我们要实现并保持零极端贫困,“再做更多相同的事情”是不够的。

在本政策指南中,我们专注于以上三个努力方向中的第二个,亦即:如何尽量降低家庭入贫的可能性。为此,我们把关注点放在刚刚跨到国家(消费或支出)贫困线之上的人群,在遭遇冲击或压力的情况下,这部分人仍然很容易再次掉到贫困线以下。

(一)范围

从一开始,我们就承认没有任何一个政策或部门可以预防所有入贫现象,或者能够确保所有脱贫的家庭不再返贫。读者需参考2014/15年度“长期贫困报告”,其中明确指出的具体情况,有助于减少入贫的政策措施范围。(Shepherd et al.,2014)。

在本指南中,我们主要关注社会保障政策和计划在降低面临贫困时的脆弱性或将来陷入贫困的可能性方面可以发挥的作用。我们提供了关于社会援助和社会保险(见框1)在减少贫困脆弱性方面作用的证据,并讨论可以提高这两种方法在预防入贫的有效性方面的设计和实施特点。

社会保障的有些定义还包括劳动力市场政策、或者采取为低报酬穷人赢得就业机会或改善其工作条件的措施(例如劳工组织,2001;Cook and Hujo,2014)。虽然我们承认劳动力市场政策在预防入贫方面能发挥重要作用,但我们没有明确讨论这些问题,因为指南的主要关注点是低收入和中等收入国家,在这些国家中,尤其是低收入国家,仅有小部分人属于正规就业(McCord,2013)。作为国际劳工组织社会保障底线一个组成部分的全民医疗覆盖,目前尚未实现,虽然能够有助于实现全民医疗覆盖的社会医疗保险机制已经建立。

框1:定义社会援助和社会保险

·社会援助:针对弱势群体的非缴费型、进行过经济审查或援助类型针对性强的援助计划。社会援助的方式包括现金和实物转移支付、综合计划和(非缴费型)社会养老金以及直接创造就业(如公共工程、就业保障计划)等。

·社会保险:国家主导的保护人民免受某些风险和灾害性开支的缴费型计划。

(二)背景

有人认为,新世纪以来,低收入国家和中等收入国家的社会保障政策和计划的兴起构成了“南半球改变脱贫政策的思维新范式”(Barrientos和Ni.o-Zarazúa,2011:1),社会援助据说代表了这种新思维中最重要的变化(同上)。社会援助推广的实例包括一个事实,即现在有130个低收入国家和中等收入国家实施至少一项非缴费型无条件现金转移支付(UCT,unconditional cash transfer)计划。此类计划在撒哈拉以南非洲越来越受欢迎,48个国家中有40个国家现在拥有UCT计划,比2010年翻了一番(Honorati等人,2015)。同时,在全球范围内,现在有63个国家拥有至少一项有条件现金转移支付计划(CCT,conditional cash transfer),而1997年这样的国家仅有2个,2008年有27个(同上)。

与此同时,社会保险越来越多地被纳入低收入国家和中等收入国家的政策议程,部分是因为将社会援助扩大至非正规经济的大量弱势工人会受到财政限制(见Holmes和Scott,2016),另一部分是因为认识到相当一部分非正规经济工人愿意支付“负担得起和公平”的缴费(van Ginneken,2009)。

在大多数发展中国家,社会保障作为一套国家级以下的转移支付计划开始实施,试点和计划随着时间在逐步扩大(Samson和Taylor,2015)。最近,除了引进和扩大具体的国家社会保障工具之外,还有一种向社会保障体系发展的趋势,或从一项计划向一个体系方向过渡(同上)。这可以包括建立国家协调机制以及将交付机制整合到地方一级。对体系的关注就是承认如果在更大的规划框架内协调,社会保障能产生最大的影响(同上)。然而,社会保障的体系化在政治、财政和行政各方面都面临挑战。

尽管在过去十年中社会保障的范围在不断扩大,世界依然仅有不到30%的人口能得到充分覆盖(劳工组织,2014)。发展中国家的覆盖率尤其低,并且因地区而异。最近世界银行的分析表明,撒哈拉以南非洲人口的有效覆盖率可能只有1%(Rizbein等人,2013年,Samson和Taylor,2015)。社会保险特别倾向于为正规经济工人设计,因此限制了其覆盖面,尤其是在低收入国家。在撒哈拉以南非洲,社会保险只覆盖5-10%的人口,主要形式是公务员和大型正规企业雇员的养老金(van Ginneken,2009)。

(三)目标与结构

本指南的总体目标是,针对在利用社会保障防止家庭陷入贫困过程中所需应对的挑战、采取的方法、选择的政策及干预措施等方面向国家决策者及其发展伙伴提供指导。

具体目标是:

1. 巩固和扩大关于预防家庭入贫的社会保障政策及计划办法的作用和效力的证据基础;

2. 为国家决策者、其捐助者和其他发展伙伴(如非政府组织,NGOs)提供有关社会保障政策、计划和联合投资项目的设计和实施特点的指导,以尽量减少人们陷入贫困的可能性。

本指南还调查了社会保障如何或通过哪些传播渠道实施可以减少应对贫困的脆弱性。研究的第一个问题:社会保障如何通过支持家庭应对可能使他们陷入贫困的协变性和特殊冲击,从而直接解决脆弱性问题;第二个问题:重点在于使穷人脱贫的政策战略,如何能有助于减少其在未来陷入贫困的可能性。

为此,本指南要突出的重点是,在利用社会保障防止贫困这一具体目标的实现过程中,政策制定者、计划制定者及实施者所面临的潜在权衡。这些权衡反映出社会保障定义核心的根本冲突:是要保护穷人的基本消费水平,还是要防止弱势家庭陷入贫困。一个关键的考量是,相同的政策工具是否可以或应当同时实现这两个方面。

本指南使用的研究方法包括:

• 分析来自埃塞俄比亚、孟加拉国和乌干达农村的三波固定样本数据(three-wave panel data),以调查不同家庭能力与陷入贫困二者之间的关系;

• 分析以上三种背景下的生活史访谈,以调查入贫的驱动因素和抵御能力的来源,这种抵御能力能够使家庭脱贫并长期保持脱贫的状态;

• 对社会保障计划评估和评价的现有证据进行综述(包括系统性回顾)。我们使用书目数据库来搜索已发表的文献,并对灰色文献,特别是关注具体的社会保障计划的文献进行回顾。文献综述的重点放在减贫证据以及计划评估,这些评估报告的重点在于找到可以论证减贫可能性的截面数据。

本文结构如下:

第二部分根据使用混合方法从孟加拉国、埃塞俄比亚和乌干达三国农村取得的近期研究数据以及现有证据,介绍贫困的程度和入贫驱动因素。该部分研究可能驱动家庭入贫的冲击和压力,并提出关于不同入贫路径及一些家庭借以避免陷入贫困的能力的证据。

第三部分利用了关于社会保障和联合投资以及可以预防入贫的政策领域的更广泛综合证据。指南讨论了使社会保障计划和政策有助于减少贫困的设计和实施选择。为此,它还讨论了在不同背景下可以最大限度地发挥社会保障影响的其他措施和投资。特别是它侧重于社会保障工具如何与其他措施和举措相结合并与其相联系,从而提升预防贫困的效果。

第四部分作出结论。

二、贫困的程度和入贫驱动因素

发展工作努力的重点主要是改善目前处于贫困的家庭的生活条件,以使他们生活在贫困线之上。然而,就在一些家庭改善状况或脱贫的同时,另一些家庭的状况可能正在恶化,或正在陷入贫困。我们将这第二个过程称为入贫,或者称为一个非穷人陷入贫困的过程。因此,需要制定政策,超越旨在使家庭脱贫的方法,转而采取能够应对风险、预防贫困的方法(Samson和Taylor,2015)。

测量贫困程度,理想情况下需要具有全国代表性的家庭固定样本数据,或需要一次以上再访同一家庭的调查数据。对具有全国代表性的家庭固定样本数据的分析显示,在某些情况下和在特定时间段内,以消费来衡量的入贫数据可能是显著的:

• 尼泊尔:2003/04年至2010/11年间,13%的家庭脱贫,9%的家庭陷入贫困(Mascie-Taylor,2013)。

• 南非:2008年至2012年间,20%的家庭脱贫,而10%的家庭陷入贫困(Finn和Leibbrandt,2013)。

• 在有些情况下,如下面列出的坦桑尼亚和乌干达的某些时期,陷入基于消费的贫困(consumption-based poverty)家庭数量可能超过脱贫的家庭数量:

• 坦桑尼亚:2008/09年至2010/11年间,12%的家庭陷入贫困,而7%的家庭脱贫(国家统计局,2011)。

• 乌干达:2006年至2010/11年间,20%的家庭陷入贫困,而10%的家庭脱贫(Scott等,2014)。

与此同时,短暂脱贫(transitory poverty escapes)是指曾经生活在贫困中的个人或家庭成功脱贫后又陷入贫困。换句话说,他们无法保持长期脱贫。理想状态下,测量短暂脱贫程度需要来自同一家庭在三个时间点的全国代表性家庭固定样本数据。有关短暂脱贫程度和性质的证据比有关入贫的数据更为有限,因为并不能广泛获得三波收集的家庭固定样本数据,特别是具有全国代表性的家庭固定样本数据。然而,在具有全国代表性和非代表性数据的情况下的分析再次表明,在某些情况下和在特定时间段内,脱贫对一些家庭来说只是短暂的状态:

• 孟加拉国农村:在1997/2000年、2006年和2010年的三次调查中,10%的调查家庭脱贫后又重陷其中(Scott和Diwakar,2016)。这些数据不具有全国代表性。

• 埃塞俄比亚农村:1997年至2009年间,15%的家庭脱贫后又重陷其中(Mariotti和Diwakar,2016)。这些数据不具有全国代表性。

• 乌干达:2005年至2011年间,9%的家庭脱贫后又重陷其中(Scott等人,2016)。

应该指出,从上述关于短暂脱贫的三个纵向调查中,只有乌干达的数据具有全国代表性(关于这三个调查的更多细节,见框2)。但分析仍然对短暂脱贫的性质,特别是其驱动因素,提供了有用的见解。

框2:三个固定样本调查详情

|

孟加拉国:该固定样本数据集收集于1997/2000年、2006年和2010年,是孟加拉国长期贫困和长期影响研究的一部分。这项影响研究由国际粮食政策研究所(the International Food Policy Research Institute,IFPRI)、长期贫困研究中心、孟加拉国的数据分析和技术数据有限公司三家机构联合进行,旨在评估孟加拉国某些反贫困干预措施对贫困轨迹的影响。具体来说,“微量营养素-性别/农业技术”数据集探讨了引入新农业技术的影响、“支持教育的粮食/现金”数据集探讨教育转移支付的影响、“小额信贷”数据集探讨在调查点引入小额信贷的短期影响。虽然这项影响研究并不具有全国代表性,但所选择的领域能够广泛反映在孟加拉国农村发现的生计可变性(the variability of livelihoods)特征(Quisumbing,2007)。 埃塞俄比亚:“埃塞俄比亚农村住户调查”在1989年到2009年间进行了七轮数据收集工作。这一数据集由亚的斯亚贝巴大学(Addis Ababa University)、牛津大学非洲经济研究中心、国际粮食政策研究所三家单位共同负责监督和指导,涵盖个人、家庭和社区三级数据。1989年的第一轮数据收集覆盖三个地区的七家农民协会,之后的几轮数据收集都将覆盖面扩大到了24个村庄的1477户家庭,样本的选择主要取决于其农业系统的多样性。该调查可以代表埃塞俄比亚非牧民农业系统的家庭。然而,鉴于它只对少量社区进行了抽样,所以在用于总结整个埃塞俄比亚的农村情况时仍需谨慎(Dercon和Hoddinott,2011;Dercon等,2012)。本文中采用的调查结果是在对1997年到2009年间最近四轮调查进行分析的基础上得出的。 乌干达:由乌干达国家统计局承担的乌干达全国固定样本调查已经进行了五轮(2005 / 06,2009 / 10,2010 / 11,2011 / 12,2012 / 13)。该调查采集的是一个具有全国代表性的数据集,能够提供关于贫困动态和其他福利指标的变化和变更信息。 |

来自具有全国代表性和非全国代表性固定样本数据的主要发现是,入贫和短暂脱贫都发生在某些情况下的特定时期内。如果我们不采用适当的计划和政策来处理这两种情况,我们就无法实现零极端贫困。这些计划和政策旨在防止已经脱贫(越过贫困线)的人们再返贫,或使非贫困者变贫。

下面“概括入贫路径”这节根据对孟加拉国、埃塞俄比亚和乌干达三国的农村固定样本调查数据的分析(见上文框2)以及同样背景下生活史研究的结果(见框3),进一步研究贫困的驱动因素。

框3:生活史方法详情

|

生活史访谈是一种开放式访谈,询问受访者人生的五个关键阶段,以了解贫困随时间而发生的变化情况。生活史要确认三个时期:改善期,艰难期和基本固定期。为什么人们的处境会恶化?怎样就可以变得更好?在面临疾病、旱灾或其他冲击时,采取什么措施才能设法保证不受其影响?通过采用这种长期视角,生活史研究有助于确定抵御能力的根源,以及这些根源是如何随着时间而改变的。在更多情况下和各种家庭活动中,生活史还会通过(通常是最近的)发展干预措施改善人们的生活。 我们在三个案例研究国家中的每一个国家进行了约25次生活史访谈。参与到生活史访谈的家庭有两类:一类是长期脱贫家庭,另一类是入贫家庭。在每个国家,我们都要在三个社区收集生活史,通过进行固定样本数据分析,确定随着时间的推移经历贫困状况变化的受访家庭,尤其是长期脱贫家庭或入贫家庭。 |

(一)概括入贫路径

陷入贫困的家庭缺乏抵御能力,或者说是缺乏使他们能够长期或者在发生冲击和压力的情况下(后者涉及更长的变革过程,如土壤退化或价格逐渐通胀)保持脱贫的能力。本小节介绍可能使家庭陷入贫困的各种冲击和压力,也介绍面对这些问题时应对、管理和恢复的能力。本小节既涉及特殊事件(或影响个人或家庭的事件,例如健康状况不佳的事件),也包括协变性冲击和压力(例如旱灾,这可能对整个社区或地区产生影响)。冲突可能是陷入贫困的主要驱动因素,但此处不包括在内,因为它将是未来一期CPAN政策指南的关注重点。

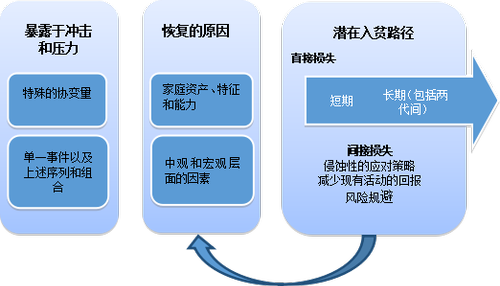

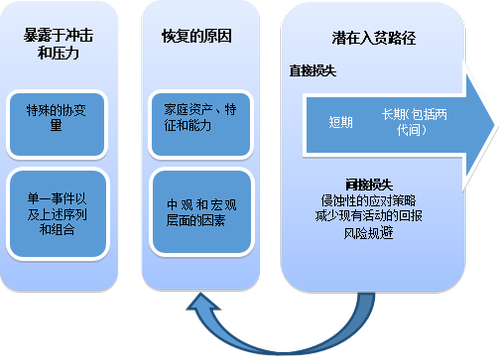

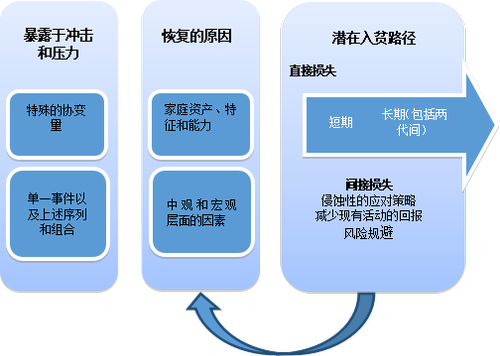

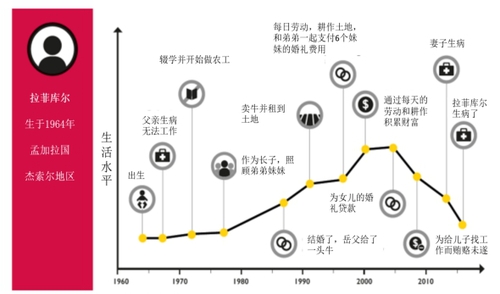

图1概述了入贫路径,强调了在面临冲击或压力的情况下,并非所有家庭都同样易于陷入贫困。相反,不同家庭在应对、管理冲击及后续冲击,并从冲击中恢复的能力各有不同。例如,坦桑尼亚卡盖拉地区的固定样本数据分析表明,疾病或冲击并没有对最富有家庭的农业产出造成负面影响(de Weerdt,2010)。

此外,如图1所示,遭受冲击或压力之后的入贫路径可能是直接损失和间接损失导致的结果。间接损失包括因采取了侵蚀性的应对策略或某些类型的“风险规避”行为(例如回报少但风险也小的生计活动)而造成的。入贫路径可能是短期或长期的。长期入贫路径包括下一代人也经历贫困的路径,比如通过“代际资产顺移”,即父母的应对策略可能对孩子的未来发展前景造成惩罚性后果。表1给出了潜在入贫路径及其与冲击和压力相关时间点的更多示例。

图1 概括入贫路径

表1 入贫路径示例

|

因冲击或压力导致入贫的路径 |

该路径在面临协变性或特殊冲击和压力情况下的示例 |

入贫路径的时间点 |

|

|

收入或财产直接损失情况 |

·洪水或盗窃造成的资产损失 ·失业或其他造成的收入来源丧失 ·家庭创收人员去世 |

在经受冲击或压力期间 |

|

|

造成间接损失的原因 |

侵蚀性应对策略 |

·资产廉价出售,如在旱灾或治病时卖出牲畜 ·让孩子辍学帮助家计 |

在经受冲击或压力期间或之后 |

|

生产环境恶化导致生产活动的经济回报减少 |

·通胀降低购买力 ·洪水导致农业薪酬降低 ·土壤侵蚀导致农业产量及经济回报下降 |

在经受冲击或压力期间或之后 |

|

|

风险规避 |

·在非流动性资产方面(比如营业设备)的投资有限 ·为防止未来意外进行储蓄 ·多样化的生计活动和资产 |

在经受冲击或压力期间或之前 |

|

以下各小节提供了有关图1中所列各种入贫路径的不同要素的更多细节。

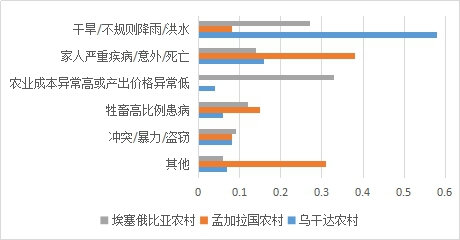

(二)经受冲击和压力

对15个全国家庭调查的分析显示,气候冲击、健康冲击和经济冲击(尤其是价格变化)是各国最常见的自我报告类型的冲击(Heltberg等,2013)。来自三个案例研究国家(孟加拉国、埃塞俄比亚、乌干达)农村的调查分析所显示的冲击类型与自我报告的冲击类型一致(见图2)。具体来说,在乌干达,2011/12年报告的冲击中有一半以上与气候冲击(主要是旱灾)有关,影响了五分之四的受访家庭。同样,在埃塞俄比亚农村地区,气候冲击也影响了许多家庭,占各种冲击总和的约四分之一。然而,粮食价格上涨被列为埃塞俄比亚农村家庭所面临的最大冲击。埃塞俄比亚和乌干达的其他研究表明旱灾是与入贫相关的主要危害(Dercon等,2005;2012社会保障扩大计划)。

相比之下,在孟加拉国农村地区2010年调查所获数据中,几乎十分之三的冲击源自疾病或受伤导致的自付医疗费用。第二和第三最常见的冲击是牲畜死亡和嫁妆置办。入贫家庭中,所报告的冲击中44%与疾病或受伤有关,而在长期脱贫家庭中,这一比例远低于三分之一。当然,在很多情况下,健康冲击都是入贫的关键驱动因素,这在孟加拉国、埃塞俄比亚、肯尼亚和乌干达等国的研究中都有显示(Krishna,2010;Baulch,2011;Dercon等人,2011;Mushonga和Scoones,2012)。

虽然上文分别列出了三种主要的冲击和压力类型,但是对孟加拉国、埃塞俄比亚和乌干达三国农村的最近研究所收集的固定样本数据和生活史数据进行分析表明,往往不是某一种冲击而是短期内连续发生二、三个负面冲击事件的情况迫使人们陷入贫困(Mariotti和Diwakar,2016;Scott and Diwakar,2016;Scott et al.,2016)。显然,冲击和压力的严重程度、频率和持续时间对不同家庭应对冲击和压力的能力起着决定性作用(例如Jalan和Ravallion,2005;Foster,2009;Duclos等,2010;Celidoni,2013)。然而,这项研究与其他固定样本数据分析结果一致(如Baulch,2011),在只遭受一次自我报告类冲击的情况下,很多家庭常常是能够避免陷入贫困的。来自孟加拉国杰索尔(Jessore)地区的拉菲库尔(Rafiqul)的生活史故事(图3)说明了他的家庭是在一系列冲击后最终陷入了贫困。

图2 家庭冲击的类型,最新调查年份

注:在孟加拉国农村数据集中,成本/价格冲击没有记录在冲击模块中。孟加拉国农村是2010年的数据,埃塞俄比亚农村是2009年的数据,乌干达农村是2011/12年的数据。图中各国所经历冲击数据的时间段,孟加拉国农村是过去四年;埃塞俄比亚农村是过去五年;乌干达农村是过去的12个月。资料来源:本文作者分析。

图3 多种冲击接连发生会把人们推向贫困

资料来源:Scott 和Diwakar(2016)

入贫和短暂脱贫也与生命周期相关(Baulch,2011)。虽然一些生命周期事件可以近乎确定地预测到会发生,但它们发生的时间常常是不确定的,而且这些事件的发生时间和冲击发生的时间之间的关系在入贫驱动方面起着重要作用(Quisumbing等人,2011)。例如,在孟加拉国,嫁妆加上疾病的花费,似乎是驱使家庭陷入贫困特别重要的因素(Quisumbing,2011;也见图3的生活史)。

家庭人口和结构的变化也是导致家庭陷入贫困很重要的因素(社会保障扩大计划,2012)。例如,在孟加拉国,童婚和家庭资产分配以及现有家庭和新家庭的劳动力减少都可能成为造成家庭入贫的原因(Davis,2011)。遭遇鳏寡与入贫也极为相关,尤其对于女性而言,因为在一些农村地区妇女的收入机会有限并可能面临男性亲属攫取财产的风险(Quisumbing等,2011)。

一系列家庭生活周期事件以及其他冲击,可能在驱使家庭陷入贫困中产生重要作用,尤其是在这些事件和冲击同时发生时(Camfield和Roelen,2013)。下一小节提供这些事件可能使家庭陷入贫困的不同路径的证据,承认在任何时间点和时间段内,家庭都可能会因不同入贫路径交叠而陷入贫困。

(三)入贫路径证据

1.直接损失

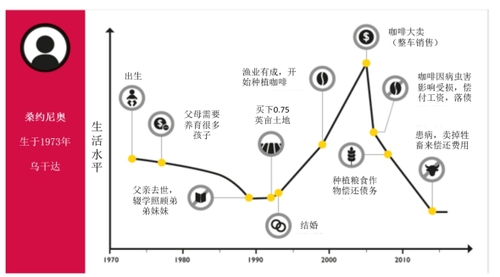

在孟加拉国,造成资产或作物损坏的自然灾害在家庭陷入贫困方面产生着重大推动作用(Hossain和Nargis,2010)。森(Sen,2003)对1987/88年和2000年之间调查379个农村家庭所得固定样本数据集进行了分析,指出洪水会造成巨大破坏,是孟加拉家庭陷入贫困的驱动因素。阿莫德等人(Ahmed et al,2016)分析2011/12年度和2015年度更近期的固定样本数据,发现洪水、旱灾、病虫害造成的作物损失是驱使孟加拉国家庭陷入贫困的重要因素。如果一个家庭严重依赖某一种作物,作物出现病害和死亡就会成为驱动家庭入贫的重要因素,正如乌干达桑约尼奥(Ssenyonjo)的经验所示(见图4)。

图4 作物病害造成返贫

资料来源:Scott 等(2016)

冲击和压力给家庭财务造成压力,这可能也会导致造成直接损失。食品价格通胀可能会给作为纯粮食消费者的临时工和小农带来极大困难。在2007/08年度粮食危机之后,最贫困的家庭,包括许多户主为女性的家庭,受到的影响最大,因为他们的食物花费在收入中所占比例更高,且鲜少获得信贷和储蓄机会(Compton et al.,2010)。在布基纳法索进行的家庭调查分析表明,2006年至2008年间较高的稻米价格使贫困率增加了2.2%至2.9%,在很多家庭都是纯水稻购买者的某些区域和城市地区,贫困增长率更大,该分析进一步确认了粮食价格冲击会造成重大且不均衡的影响(Badolo和Traoré,2015)。

2.间接损失:采用侵蚀性应对策略

如果从金融市场(特别是信贷和保险)所能获得的机会有限,一个典型的应对策略是在生活状况良好时期建立资产库存,从而在生活状况不良时期可以避免消费(Carter和Lybbert,2012)。来自孟加拉国杰索尔地区的兰妮亚•贝格姆(Ranya Begum)的经验(框4)说明了这一点,她的故事讲述了她为支付医疗费用而进行资产出售的经历。她的经历也突出表明了健康冲击的长期潜在影响,因为她把减少食物作为应对策略的一部分。同样,在埃塞俄比亚农村,拉哈德(Rahad)的家庭需要出售牲畜才能凑上丧葬费用。他认为这是家庭陷入贫困的重要因素(框5)。在这两种情况下,家庭出售资产都会减少其未来收入来源,并且至少在短期内他们也没有收入来源的替代方式,因此这只会驱使他们陷入贫困。

框4:孟加拉国农村家庭出售资产以应对健康冲击

|

一系列健康冲击折磨着兰妮亚·贝格姆。过去,她不得不出售土地,为她大女儿的子宫感染提供13000塔卡(Taka)。在同一年她又出售了更多的土地和树木,因为她的儿子也病了,需要临床护理三个月,兰妮亚为此花了35万塔卡。在过去三年里,兰妮亚也生病了,她每月需花费500塔卡治疗她的糖尿病和疼痛。幸运的是,她的大儿子每月会给她3000塔卡,她也能收到女儿的不定期付款,这样她就可以负担药费了。然而,为了支付家里的医疗费用,兰尼减少了她的食物消费量。 |

资料来源:Scott 和Diwakar(2016)

框5:埃塞俄比亚农村家庭为丧葬费用出售资产

|

拉哈德25岁,和他的妻子、母亲、弟弟一起生活,他的父亲12年前去世。他拥有从父母那里继承来的大约0.10公顷的土地。他的父母过去有两头牛,但是其中一头因为要为父亲举行葬礼已经卖掉,另一头为了给他约10年前去世的哥哥举行葬礼而卖掉。他有其他两个兄弟,住在别的地方,不能支持他和他的家人。他的家人现在是生产性安全网计划(PSNP)的受益者,这也反映出他们目前是贫困的。 |

资料来源:Mariotti和Diwakar(2016)

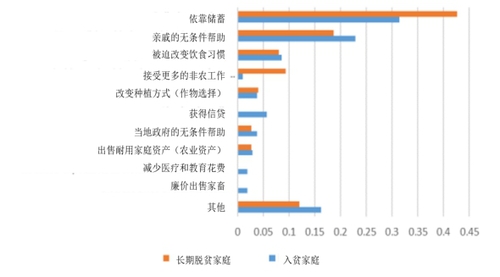

对冲击后家庭所采取的应对策略的进一步调查有助于揭示在预防三个案例研究所列出的入贫情况时,为什么某些能力可能很重要。对数据集的分析表明,入贫家庭和长期脱贫家庭应对冲击的方式存在差异。例如,在乌干达(图5),依靠储蓄或亲戚的无条件帮助,以及接受更多的非农工作,是长期脱贫家庭更常见的应对冲击的方式,但这种方式对贫困家庭而言却较少采用。获得信贷、廉价出售家畜、或减少在人力资本禀赋方面的支出等,更可能成为入贫家庭的应对策略,长期脱贫家庭较少采取此类策略。

图5 2011/12年乌干达的家庭冲击应对策略

注:对图中“其他”一项的回应在数据中没有进一步详细说明。资料来源:作者分析。

与此同时,根据2010年的数据,孟加拉国农村地区比乌干达农村地区所能获得信贷的机会更大,因此贷款是孟加拉国遭受冲击的贫困家庭的首选应对策略。这些家庭也比长期脱贫家庭更可能进行潜在的低价出售资产或改变其人力资本禀赋。而乌干达农村家庭应对冲击的策略则包括诸如减少食物或降低食物质量、让儿童退学或改变职业或工作等等。

对孟加拉国农村贷款原因的进一步分析表明,接受贷款的家庭更可能陷入贫困,而不是保持长期脱贫。此外,与长期脱贫家庭相比,贫困家庭需要贷款的一个更常见的原因是要偿还另一笔贷款。相反,在长期脱贫家庭中所获贷款则更多用于商业目的。印度、尼加拉瓜和巴基斯坦的其他研究还发现,过度负债会造成家庭陷入贫困(见Schicks和Rosenberg,2011年的讨论)。

同时,家庭的冲击应对策略所产生的影响不一定只是短期存在,它们可能世代相传。最近的证据表明,父母经历的健康冲击会对儿童产生长期潜在影响。例如,对印度安得拉邦的固定样本数据的分析显示,比较贫困的父母遭受健康冲击,会导致他们减少对子女人力资本的投资。具体来说,在孩子年幼时,如果母亲遭受健康冲击,会短时拖延孩子开始上小学的时间;在孩子年龄较大时,父亲遭遇健康冲击会降低他们的受教育水平(Dhanaraj,2016)。与此同时,在埃塞俄比亚,对固定样本数据进行的分析表明,家庭成员死亡或生病的家庭与没有患病事件发生的家庭相比,他们的孩子更可能在事件发生后从小学辍学(Woldehanna和Hagos,2015)。对墨西哥Progresa(现在的Prospera)计划所覆盖地区的固定样本数据进行的分析也得出了类似的结论,在这些数据中,一些家庭应对特殊冲击的策略就是让儿童辍学去工作(Sadoulet et al.,2004)。

还有证据表明,旱灾可能导致一些人长期贫困,因为旱灾会使一些家庭的营养食物摄入量减少,从而对人力资本发展造成不良影响。例如,1994/95年津巴布韦相对温和的旱灾使12-24个月儿童的年身高增长率降低1.5厘米至2厘米(Hoddinott和Kinsey,2001)。旱灾发生四年后,这些儿童总体上仍然比那些没有受过旱灾影响的同龄儿童个子矮(Hoddinott,2006)。对危地马拉曾经在童年期间因经受旱灾而成为研究对象的成年人的回访显示,一个人儿童时期身高增长不足与其成年后较低生产率和较低终生收入是相关的(Hoddinott等,2013)。

3.间接损失:风险规避行为

应对风险的行为反应也可能降低家庭建设长期抵御能力的可能性。例如,为了保护消费能力,家庭可能不愿参与生产率更高但风险也更大的投资(Jalan和Ravallion,1999)。这可能包括在遭遇冲击不容易出售的原因而限制在非流动资产方面的投资(例如农业投入或设备)。框6说明了埃塞俄比亚农村地区的贝纳姆(Benaim)如何因为担心作物歉收的风险而没有选择贷款进行高产出的农业投资——主要是由于他倚赖雨养农业但降雨却不可靠。

框6:减少农业投资的不确定性

|

贝纳姆是(Benaim)一个相对富裕的农民,是两位妻子、20个孩子的父亲。他拥有1.5公顷的土地,过去一直是供他人租用,但因为租金增长但产出下降了,租者停止租用了。他现在有两头牛,早前有过更多牲畜。 虽然他的家庭规模变大了,但农业产出在过去十年中大幅减少。随着时间的推移,政府对肥料的支持也减少了,这进一步加剧了他日益增长的压力。然而,因为担心无力偿还,他选择不为农业生产贷款。事实上,他注意到周围许多农民从政府小额信贷计划借款并使用贷款购买高产出的农资,由于回报不足,留下了偿还不了的债务。这主要是因为倚赖雨养农业的地区会遭遇干旱期、会面临不可靠降雨造成的困难。那些有未偿债务的人不能再获得更多信贷,故而使一些有能力从事生产活动的人难以进行生产活动。 |

资料来源:Mariotti和Diwakar(2016)

另一种形式的风险规避行为是在生计活动和资产上进行多样化投资,而不是专门从事特定类型的生计活动(参见2015年Alobo Loison,关于撒哈拉以南非洲生计多样化的驱动因素的讨论)。家庭投资多样化的目的是为了避免因遭遇冲击而陷入贫困,因为冲击会破坏特定生计活动的结果,如发生在乌干达桑约尼奥的咖啡作物受到病害袭击的情况(上图4)。

4.间接损失:现有生计活动的回报率下降

在孟加拉国,不仅是洪水对财产和作物的破坏造成的直接影响可能导致人们陷入贫困,而且洪水的间接影响也可能影响贫困轨迹,特别是通过对劳动力市场工资的影响。在孟加拉国1998年发生百年一见的洪水之后5年,农业和非农业工资依然是每超过一般洪水严重级别一英尺,就降低4~7%(Mueller和Quisumbing,2011)。

长期经济压力,特别是关键货物和服务的通货膨胀,可能会导致家庭状况随着时间逐渐恶化,如果工资或转移支付不能维持它们的价值,而且家庭也无法找到额外的收入来源或转变创收活动的话。框7说明了塞缪尔因为薪水价值变低而离开了他的受薪工作、返回到雨养农业的情况。政策环境的变化也可能导致生计活动盈利能力下降。为了退出某一特定活动,家庭可能还需要采取并非有利的应对策略(框8)。

框7:通货膨胀降低了工资价值

|

塞缪尔上学上到高四,在2004年因身为小学教师的父亲去世而离开学校。2009年他在坎帕拉的KK保安公司开始了人生的第一份工作。他是在坎帕拉拜访一个朋友时发现这个工作机会的。2011年,他娶了16岁的玛丽亚。玛丽亚住在村子里,而塞缪尔在坎帕拉工作。之后他又换到了Lira分公司,仍然是为KK保安公司工作。 2013年,因为工资太低(每月22万乌干达先令),塞缪尔离开了KK保安公司。随着时间推移,因为物价上涨,他的薪水保持未变,但薪水能够买到的东西越来越少。再加上要养活妻子并支付城里的房租,他的薪水根本不够用。所以他回到村里从事雨养农业,即使不可靠的天气使农业生产比他预期的要难。 |

资料来源:Scott et al。(2016)

框8:影响企业盈利能力的规章制度变化

|

卡索兹·卡图(Kasozi Kato)于1994年结婚,除了一头牛和一块小地,婚后没有多少其他财产。他的第一个事业是1991年时开始当农民,在当地市场售卖花生、甘薯、豆类和西红柿等。在通过种庄稼赚了一些钱后,卡索兹于2002年以分期付款方式购买了一辆二手出租车,在坎帕拉和马萨卡之间跑出租。出租车生意一直不错,但到2006年时,政府增加了交通运营商的税收和税费。他发现跑出租自己得赔钱,所以他亏本卖掉了出租车,并用这笔钱偿还了几笔债务。出租车生意失败后,他回到村里从事自给农业。最近,他还使用公共交通工具将他的农产品运往坎帕拉和马萨卡的市场。 |

(四)抵御能力的来源

如上所述,在发生冲击或压力的情况下,并非所有家庭都同样可能陷入贫困。最近在孟加拉国、埃塞俄比亚和乌干达农村进行的研究结果以及已有证据表明,以下能力在使家庭保持脱贫方面尤为重要:

生产性资产的所有权:拥有更高价值的生产性资产的家庭更可能保持长期脱贫而非陷入贫困。尤其重要的是拥有可耕土地和牲畜(牛和小型反刍动物)的所有权。特别是小牲畜,作为一种重要的流动资产,经常可以在应对冲击时售出(Mariotti和Diwakar,2016;Scott和Diwakar,2016;Scott等人,2016)。

户主的教育:如果户主已经完成小学教育,家庭更可能保持脱贫而不是陷入贫困(Mariotti和Diwakar 2016;Scott and Diwakar 2016;Scott et al。2016)。在孟加拉国,在样本教育水平较高的固定样本调查中,接受完中等教育的家庭户主更有能力减少其家庭陷入贫困的可能性(Scott和Diwakar,2016)。

家庭构成,包括家庭规模:在三个案例研究中,较大的家庭不太可能长期脱贫。特别是在孟加拉国,儿童的性别很重要。因为需要在未来为其置办嫁妆,女孩常常被看作是债务(Mariotti和Diwakar,2016;Scott和Diwakar,2016;Scott等,2016)。

从事农村非农经济:如果家庭成员从事非农劳动,无论是做劳工还是自谋职业,家庭都不太可能陷入贫困(Mariotti和Diwakar,2016;Scott and Diwakar,2016;Scott et al.,2016)。这里特别重要的是,这些活动不仅可以增加家庭收入,而且也可以使风险多样化。与此同时,生活史研究表明,农村家庭并非仅仅从事非农活动,更可能是将这些非农活动与自营农业相结合,无论是饲养牲畜还是耕种土地(见框9)。从事非农作业不仅可以是一种在面对冲击时事先建设抵御能力的手段,而且还可以作为一种事后应对的策略(见上文)。与此同时,在孟加拉国和乌干达农村,收到汇款也意味着一个家庭不太可能陷入贫困,而更可能保持长期脱贫(Scott and Diwakar,2016;Scott et al.,2016)。

框9:影响企业盈利能力的规章制度变化

|

蔬菜贸易使拉比娅·卡屯(Rabeya Khatun)丈夫的收入提高了,他们能够买到两头奶牛,他们的家庭状况于是就开始改善了。两头奶牛产下了两头小牛。牛奶的收入和增加的资产价值帮助拉比娅和她的家人迈向了一个家庭向上发展的轨道。2003年拉比娅的丈夫获得了一份工作,成为杰索尔乳业公司的二级政府雇员,他们家又买了另一头奶牛,奶牛又产下了小牛,出售牛奶也给他们带来了额外的收入。2005年,拉比娅丈夫的工作变为固定工作,他们的收入再次增加。拉比娅还辛勤饲养牲畜,并从事一些小农业活动。用剩余收入他们又买了一头杂交母牛,不仅产下牛仔,每天还能产出18升牛奶,每公升可以卖到30塔卡。来自多种收入来源的储蓄让他们能够投资购买了2 比格哈(bigha)的土地。目前,他们已拥有四头杂交牛。 |

资料来源:Scott和Diwakar(2016)

虽然难以进行量化评估,但社会网络可以提高社区、以及社区中家庭和个人的应对能力和繁荣发展的能力(世界银行,2013)。在孟加拉国的定性研究中,无论是对加入某些社会安全网络(例如老年人津贴),还是对获得非农日薪劳动力来源,社会网络都发挥了重要作用。(Scott等人,2016)与此同时,来自印度、肯尼亚、秘鲁和乌干达某些州的跨国定性研究强调了社交网络如何在获取工作时发挥重要作用(Krishna,2012)。这一点在乌干达柯乐区(Kole)收集的生活史近期采访中得到了证据支持(框10)。

来自索马里南部的研究表明,如果妇女参与家庭决策,那么一个家庭在危机期间或之后不太可能采取存在潜在不利因素的应对策略(Mercy Corps和Tango,2013)。孟加拉国的案例研究能支持这一点,表明了在建设更长期的抵御能力方面,丈夫和妻子结合为一个团队的重要性(框11)(Scott and Diwakar,2016)。

框10:社会网络在保证就业方面的重要性

|

琳达的丈夫远离村庄工作,通常都是做建筑工人。2010年,他试图在南苏丹碰碰运气找个建筑工人的工作,但运气不好,没找到工作。一年结束,他没有给家里寄回多少钱,就寄了10万乌干达先令,家人用这钱买了水泥,做了房基。之后每年他们都会存钱买一袋或两袋水泥。琳达的丈夫只要身体健康,一般都会去建筑工地干活,但他经常被承包商欺骗。现在他在坎帕拉。因为人很好,他有很多朋友,如果碰到有什么活,他的朋友们会打电话给他。他通过移动钱包(mobile money)寄钱回家。如果建筑工地不错,他会将信息传递给其他朋友。 |

资料来源:Scott et al。(2016)

框11:作为一个团队工作以避免陷入贫困

|

拉绅妲(Rasheda)的父亲是主要的养家糊口者。他通过耕种自己的土地、在农田做日工和做泥瓦工赚钱。他上午5点去田里,8点回家。然后从上午到下午一直做泥瓦工。做泥瓦工每周能赚近2,000塔卡。相比农田日工,他更喜欢做泥瓦工,因为这个活计可以让他赚到更多工资。以前他只做农田日工的时候,再努力也只能勉强为家人提供一日三餐。 拉绅妲的母亲也每天去他们家的田里,做诸如除草等一些小活。她还负责安排出租亲戚的拖拉机,每比格哈土地她能收到2500塔卡。每年通过出租拖拉机赚取的总收入,她要返还一半给拖拉机的机主。除此之外,她还养牛,在家里饲养家禽。目前,她养着一头奶牛。拉绅妲的父亲是文盲,但她的母亲读完了8年级。 |

资料来源:Scott 和Diwakar(2016)

关键点:

• 入贫是由(事实上发生的或者可能发生的)冲击和压力驱动的。冲击和压力可能是特殊性的或协变性的,三个最常见的类别是健康冲击、经济冲击、和自然灾害冲击。

• 驱使家庭陷入贫困的可能是一种以上的冲击组合,并且这些冲击可能会因生命周期事件(出生、婚姻和死亡)而后果加重。

• 面临冲击和压力时,入贫路径包括直接和间接损失。这些路径可能在短期内、中期内出现,也可能在代际之间发生。间接损失可能是因为采取了侵蚀性应对策略、风险规避行为、或者是因为现有生计活动回报下降而造成的。

• 并不是所有的家庭在面临冲击或压力时都同样易于陷入贫困。在家庭一级,保持脱贫的重要能力包括接受教育、拥有生产资产所有权、从事非农活动、利用社会网络等。

• 本指南的下一部分以本部分提出的入贫程度及其驱动因素的分析为基础,寻求入贫程度及其驱动因素对社会保障政策和计划制定的意义。

三、设计和实施社会保障以减少入贫

指南的本部分讨论可以最大限度地降低未来陷入贫困可能性的社会保障及相关政策和投资的设计和实施,包括如何设计和实施社会保障,从而建设家庭应对冲击和压力的能力。为了最大限度发挥其影响,社会保障的设计和实施都考虑了与其他部门的潜在联系和互补关系。

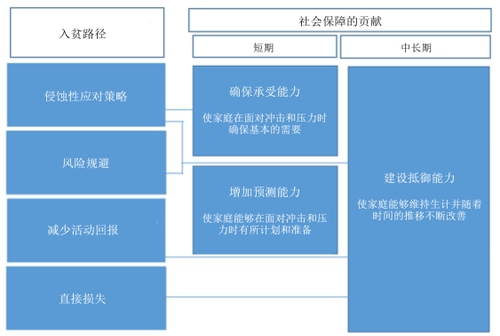

社会保障在减少入贫方面的贡献可以从几个角度加以概括。其中一个角度是集保护、预防、促进和转型为一体的框架(Devereux和Sabates-Wheeler,2004),强调社会保障计划的不同目标和作用。“保护型”计划可以定义为保护已经生活在贫困中的人,阻止其状况进一步恶化的计划。“预防型”计划是指与减少刚刚脱贫者再次陷入贫困的可能性最直接相关的计划。同时,“促进型”和“转变型”计划可以通过建设家庭抵御能力,以使其即使在面对冲击和压力时也能在中长期内保持脱贫,从而减少入贫情况。

适应性社会保障(Adaptive social protection,ASP)提供了另一种可能的思考角度,即在面临冲击和压力时,社会保障有建设抵御能力的作用。适应性社会保障突出了社会保障计划在帮助人们适应气候变化和减少灾害风险方面的贡献(Ulrichs,2016)。虽然在定义上与气候变化和自然灾害有关(戴维斯等人,2013),社会保障在面对自然灾害时建设抵御能力的三种方式的概念构想也可以适用于应对其他协变性和特殊风险的抵御能力建设。特别是,适应性社会保障通过以下方式指出社会保障在建设抵御能力方面的作用:

• 通过为人们提供满足其基本需要的安全网来提高冲击期间的承受能力;

• 通过帮助人们为应对极端气候和灾害做好准备和规划,建设预测能力,以减少气候变化和极端气候会造成的影响;

• 通过推进可持续生计建设长期适应能力;这意味着家庭因为面临长期的变化(如气候、土壤)而出现生计脆弱的风险(Ulrichs,2016)。

在本指南中,我们研究社会保障在建设用于应对第2部分中提出的不同入贫路径所需的三种能力方面可发挥的作用,以及在减少入贫方面可以做出的贡献。我们讨论承受能力、预测能力和抵御能力这三种能力。我们使用抵御能力一词,而没有(如前所用那样)使用适应能力,是为了表现一个概念,即家庭需要能够生存并在面临一系列冲击和压力的情况下发展,从而达到中长期内保持脱贫(不只是适应气候变化)。图6以理论术语的形式呈现社会保障政策和(社会援助和社会保险)计划可以改变和影响入贫路径、从而减少一个家庭在未来陷入贫困或进一步陷入贫困的可能性的不同方式。

社会保障在短期内,特别是当家庭成为计划受益者时,可以建设家庭的承受能力和预测能力,从而有望减少其采取侵蚀性应对策略或采取风险规避行为的可能性。此外,社会保障可以有助于在中期(例如通过生计多样化)和长期(例如通过提升教育水平)内建设抵御能力。某些形式的社会保障可能更适合作为短期内应对冲击的方式;其他形式的社会保障可能更适合在中期和长期内(通过消除影响持续改善生活的结构性障碍,例如教育不足和营养不良)建设抵御能力。社会保障也可以在减轻特定风险方面发挥作用,例如通过参加社会医疗保险减少健康冲击的风险或通过公共工程计划(Public Works Program,PWPs)的基础设施减少水土流失的风险。

本部分接下来介绍社会援助和社会保险的不同方法,提供不同的社会保障政策和计划如何减轻特定风险及入贫路径影响的证据。此外,强调可以提高这些政策和计划的减贫效果的设计和实施特征。

图6 社会保障与入贫路径之间的关系

(一)社会援助如何减少入贫?

社会援助计划是非缴费型计划,通过收入或消费转移支付,实现解决经济和社会脆弱性的目标(Devereux和Sabates-Wheeler,2004)。与社会保障大体上一样,社会援助可以有一系列的目标。本小节讨论不同类型的社会援助理论上如何影响入贫路径。

框12介绍了社会援助计划的分类,强调了社会援助的不同方法和各种目标。还需注意的是,随着时间的推移,社会援助计划可能会在其目标和设计方面发展和演变。例如,阿根廷的杰夫斯•霍格尔计划(PJH)最初于2002年作为应对该国经济和社会危机的短期工作福利计划启动。发展至现在,这项计划已经能够提供更为全面的支持。与此同时,肯尼亚的抗饥饿安全网计划(Hunger Safety Net Programme),尽管其主要目的依然是向贫困家庭定期提供收入转移支付,但现在也纳入了“冲击应对”元素,从而把计划扩大到帮助更多弱势家庭应对协变性冲击。

社会援助计划的类型以及对某些计划如何随时间变化的理解表明,不同类型的社会援助如何比其他计划更适合应对不同的入贫路径。特别是,虽然所有类型的计划可能都会适合目前的受益者通过采取侵蚀性应对策略减少间接损失,但可能只有综合的社会保障计划或收入转移支付+方法才更能有助于建设家庭抵御能力,以便其能够在中长期内维持生计活动回报,无论是现有活动还是在面临冲击和压力时新采取的活动。

下一小节探讨不同类型的社会援助是否以及如何能够改变或影响入贫路径的证据。

框12:社会援助的分类:

|

短期、临时转移支付: 近年来,社会保障的目标已经扩大,能够在面临协变性冲击(包括旱灾、洪水和粮食价格上涨)时提供安全网。这可以通过(i)实施专门针对协变性冲击的计划,包括工作福利计划(阿根廷杰夫斯·霍格尔计划的起源);或(ii)在危机时扩大现有的社会保障计划(包括墨西哥的普洛斯佩拉(Prospera)计划,南非的儿童支持基金[Child Support Grant]和肯尼亚的抗饥饿安全网计划)。换句话说,计划的设计都更多考虑了“冲击应对”。 定期收入转移支付: 这里的主要政策性转移支付包括长期收入转移支付、有保障的收入转移支付、公共工程计划(PWP)以及社会现金转移支付。后者的例子包括儿童基金和非缴费型养老金,而现金转移支付可以有针对性或普遍提供、有条件或无条件提供、定期支付或一次性支付。 收入转移支付+ 收入转移支付+方法背后的变化理论是,单靠现金不足以使家庭在中长期内保持脱贫。拉丁美洲的人类发展计划,也被称为CCT计划,将现金转移支付与优先获得医疗和教育服务相结合。其他收入转移支付+的方法经常把收入转移支付与生计支持或培训相结合。 综合减贫/社会保障计划 这些计划往往是整体性的,包括许多要素,承认通过一种手段,如现金转移支付(Sabates-Wheeler和Devereux,2013)难以实现持续脱贫。这些计划可以包括由政府支持或直接实施的社会保障计划(例如智利的Solidario)以及非政府组织实施的升级(graduation)计划。这些计划为受益人提供一定时间(通常为18至24个月)内的强力支持,通常包括资产资助,培训和支持,生活技能培训,临时现金消费支持,以及经常获得储蓄服务、健康信息或服务等。这一模型的基础变化理论是,要获得持久的影响,这些活动和服务有必要进行组合(Banerjee等人,2015)。伴随本指南的另外一份政策指南(Mariotti et al.,2016)研究如何最好地设计和实施这些计划,以有效推广至更多受益人。 |

资料来源:基于Barrientos和Ni.o-Zarazúa的分类(2011)

(二)社会援助是否能减少入贫?

从本小节一开始就值得强调的一点是,对于“社会援助在降低个人和家庭面临特殊冲击时的脆弱性方面的有效性”(法律,2016:1),几乎没有实证研究。但是,这里提出的大多数证据都与协变性冲击有关。

1.提高承受冲击的能力(从而减少选择消极应对策略)

所有类型的社会援助都有证据表明,其援助在短期内可以使家庭能够承受某些冲击的影响。换句话说,社会援助使受益人能够在冲击或压力期间满足他们的基本需求,从而减少对侵蚀性应对策略的需要。有关各种类型的社会援助计划的证据包括:

• 短期、临时社会转移支付

阿根廷最初于2002年实施的PJH计划旨在为那些因经济危机导致户主失业的家庭提供直接收入支持。根据该计划的影响评估估计,在其惠及的大约57万户家庭中,该计划多防止了10%的计划参与者掉到食物贫困线之下(Ravallion和Galasso,2004,在Andrews和Kryeziu,2013)。

• 定期收入转移支付

在2011年肯尼亚旱灾之后,贫困增加了5%,但是HSNP计划的参与者因计划而受到保护,没有受到旱灾影响,因此没有进一步陷入贫困(Merttens等,2013)。

对印度圣雄甘地全国农村就业保障计划(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme,MGNREGS)在四个州的影响评估表明,该计划减少了受灾造成的迁移(印度理工学院,2013年,布朗,2014)。

• 收入转移支付+

对家庭固定样本数据与气候和价格数据的分析表明,埃塞俄比亚生产性安全网计划(PSNP)下的公共工程能够帮助家庭减轻中度作物歉收和旱灾后果的影响,并因此降低家庭入贫的可能性。然而,作者指出,2011年,即对数据进行分析的那一年,旱灾并不特别严重(Vargus Hill和Porter,2015)。

墨西哥针对贫困家庭的长期CCT计划Progresa(现在的Prospera),使受益家庭在经历了旱灾对生计的不利影响后能够继续送孩子上学(Janvry等人,2004年,Ulrichs,2016)。

2.提高预测和应对冲击的能力(降低采取风险规避行为的可能性)

印度的MGNREGS计划保证为任何需要工作的人提供一定天数的就业;那些受到特殊冲击的人可以根据需要加入该计划。因此贫困状况不是参与该计划的条件之一(Subbarao等,2013)。对安得拉邦家庭固定样本数据的分析显示,MGNREGS计划正在减少因从事风险规避行为而造成间接损失的可能性。特别是,它通过向家庭成员提供就业保障而使家庭能够更好管理风险。这反过来又使家庭能够将其生产转向风险较高但可能也更有利可图的产品,并从农业生产中获得更高的收入(Gehrke,2015)。

3.建设更长期的抵御能力

虽然社会援助在面对冲击和压力时用以最大限度地减少入贫可能性的路径已经有了清晰概念,但有关这个因果关系链的证据目前是有限的(Davies等,2013)。特别是,虽然有大量证据表明社会援助如何能够使家庭积累资产和储蓄,并使生计多样化,但这往往只是被认为可以提高抵御能力,从而减少入贫可能性,并没有充分证据加以证明(Macours et al,2012)。这部分是因为对贫困与风险交叉点的前瞻性定量研究是一个相对较新的领域,很难获取特殊性和协变性冲击的详细信息,也很难根据家庭调查数据研究所感知的风险对行为产生的影响(Vargus Hill和Porter,2015)。同时,也几乎没有可用于分析社会援助对贫困动态影响的长期固定样本数据。

• 定期收入转移支付和收入转移支付+

框13总结了严格审查(包括收入和收入+计划)现金转移支付影响的证据。证据表明,至少在中短期内,这些计划如何帮助家庭建设抵御能力。然而,证据也指出了使用定期收入转移支付和收入转移支付+等方法消除贫困和入贫的一些代际结构性原因(包括儿童受教育成果和营养状况低下)会面临的困难。

框13:关于现金转移支付计划影响的证据总结

|

对有关(有条件和无条件)现金转移支付计划影响的现有证据基础进行的一项严格审查,从165项研究中提取了证据,涵盖了低收入国家和中等收入国家的56个现金转移支付计划。这些研究均报告了家庭或个人级别的结果。审查评估了七个成果领域的指标。来自这七个成果领域的主要发现是: 货币贫困:现金转移支付减少货币贫困。特别是,它们可用于增加对生产性资产的投资,包括农业生产资产和牲畜。在拥有牲畜方面,对于拥有小型牲畜(例如山羊和鸡)的影响尤其明显。此外,它们还可用于支持从事农村地区的非农经济,包括增加从事非农企业家庭比例,或增加农场相关企业资产和库存的总支出。 教育:现金转移支付提高了学校出勤率,但并不一定提高学习效果。 健康和营养:现金转移支付鼓励使用卫生服务、提高饮食多样化,但有关它们影响儿童的身高和体重的证明还比较少。 储蓄和投资:现金转移支付有助于促进受益人的经济自主。 就业:现金转移支付与童工减少相关。大多数证据显示对成年人就业没有影响或有积极的影响。 赋权:现金转移支付增加了妇女的决策能力和选择权,但并不一定减少情感虐待。 |

资料来源:Bastagli et al. (2016)

• 综合减贫/社会保障计划

伴随本指南的另外一份“政策指南”(Mariotti等人,2016)对综合社会保障计划在有效推广方面的影响进行了广泛研究。本指南的重点是提供证据,证明这些计划如何能使家庭脱贫并保持长期脱贫。埃塞俄比亚、加纳、洪都拉斯、印度、巴基斯坦和秘鲁等国的升级模型计划的随机对照试验(RCT)显示,综合社会保障计划对10个主要结果表现出统计学上的显著积极影响,这10个结果分别是:消费、食品安全、生产和家庭资产、金融包容性、时间使用、收入和财税、身体健康、精神健康、政治参与、及女性赋权(Banerjee et al.,2015)。在通常历时24个月的干预结束时,升级计划对所有关键结果或指数表现出统计学显著影响,指向家庭财富和福利改善的方向。干预结束后一年,或生产性资产转移支付后的36个月,上述结果中有10项仍表现出统计学意义上的显著提高(同上)。

同时,孟加拉国农村发展委员会(BRAC)在孟加拉国的“挑战减贫前线——针对超穷人计划(CFPR-TUP)”项目证据显示,在受益人参与计划结束5年后,计划仍能持续影响受益人。特别是,CFPR-TUP计划可以通过使贫困妇女从事畜牧业而增加其总收入,并且能积累畜牧、土地和商业资产,从而建设家庭抵御能力(Bandiera等人,2016)。

并不是所有的家庭在参与了综合社会保障计划后都能够持续改善生活,因此有些家庭的脱贫是暂时的。驻孟加拉国的英国国际发展部(DFID)提到了20-60-20困境,即升级模式受益人中,20%的人是朝着可持续生计的上升轨道发展的,60%的人脱离了极端贫困,更有信心,能够为他们的未来制定更多的计划,但并非真的就走上了长期脱贫之路,故而仍然很容易在未来陷入贫困;另有20%(特别是劳动力受限的家庭)的人在接受资产转移支付后仍然难以改善他们的状况。换句话说,有一部分家庭会重新陷入贫困,这意味着他们的脱贫只是暂时的。遭遇冲击,特别是健康冲击或主要资产(如牛)死亡,是家庭返贫的重要原因(Mascie-Taylor等人2016)。同时,来自孟加拉国“岛屿生计计划(Chars Livelihoods Programme)”的证据表明了受益人在参与该计划后所取得的许多成果具有脆弱性。特别是,(根据每年进行的评估)随着时间的推移,被认为已经实现“升级”(如果一个家庭满足10个标准中的6个,涵盖收入/消费领域、资产、营养、妇女赋权、脆弱性、及获得服务等)的受益人既没有呈线性增长,也没有保持一定的比例。出现这种情况的一个主要原因是,家庭仍然严重依赖农业工资劳动,而这种劳动供求(以及提供的价格)全年都处于波动之中。同时,赚取收入者无法工作时,可能会对家庭收入水平产生严重影响(Kenward et al.,2015)。

(三)设计和提供社会援助的意义

如上一小节所述,关于社会援助在减少入贫方面作用的大部分证据都与协变性冲击有关。事实上,社会援助最近的一些创新和演变都是使它更好地应对协变性冲击,特别是粮食、燃料和金融危机以及气候相关事件。在面临协变性冲击时关注对冲击作出反应的社会保障最近的一个关切是,如果以贫困为目标的社会援助覆盖不足和计划不足,可能会减损社会援助为最贫困的人提供安全网的核心作用(McCord,2013)。换句话说,特别是在低收入和执行能力有限的情况下,社会援助可能需要在保护最贫困人口的基本消费水平方面的作用与防止家庭陷入贫困的作用二者之间作出权衡。在设计有关面临特殊冲击时防止入贫的社会保障计划的讨论中也可能出现这种冲突。一方面,定期收入转移支付被认为“不够灵活,不足以在发生特殊冲击的情况下为个人和家庭提供足够的援助”(法律,2016:2)。另一方面,在低收入情况下,计划实施的灵活性可能会降低实施的质量,反过来,也会降低社会援助确保基本消费水平的可能性。如果社会援助的主要目标是减少入贫,在设计援助计划时就需要明确考虑这些因素。

1.针对性的标准和方法

社会援助应能够通过建设家庭预测能力、承受能力和抵御能力,从而在防止未来入贫方面发挥重要作用。然而,实际上,许多社会援助针对的是已经处于贫困线以下的家庭,而不是那些容易陷入贫困的家庭(Samson和Taylor,2015)。换句话说,近年来对社会援助的强调和研究主要集中在为最贫困者提供收入支持和社会服务的政策和计划上(de Haan,2014)。

如果社会援助成为防止入贫的有效工具,那么针对降低脆弱性而不仅仅是减少贫困的目标就会变得非常重要。虽然用于以减贫为目标的工具(包括代理工具测试)可能与长期减贫措施相关,但它们可能并不反映短期或间歇性风险和脆弱性(Bastagli,2014)。因此,不能假定现金转移支付的受益人也将是那些在协变性冲击后需要援助的人(OPM,2016)。这部分是因为社会保障计划的地理覆盖面有限(包括低收入国家通过现金转移支付所覆盖的城市地区有限),而且也因为,特别是在低收入国家,社会援助(除了公共工程计划)经常将非正规经济中的工作适龄人口排除在外(McCord,2013)。因此,援助方式要考虑那些容易遭受特定冲击的家庭。这可能意味着援助需基于地理区域和脆弱性地图针对性地应对协变性冲击(例如特别容易遭受自然灾害和气候冲击的地区,Bastagli,2014)。

把确定为脆弱的家庭包括在中长期社会援助计划之内,无论是财政上还是政治上,可能都是不可行的。然而,这也有可能使社会援助可以更好“应对冲击”,从而能够在面对协变性冲击时提供临时支持。

就针对性而言,在面临协变性冲击的情况下通过横向扩展或增加比例将援助的覆盖面扩大到更多家庭而设计的援助计划会有重要意义(见框14)。如果采用横向扩展,那么在确定谁是最脆弱群体、谁的脆弱性最重要、以及是否应当根据绝对或相对恶化衡量脆弱性时,可能会引发紧张局面(McCord,2013)。巴西的BolsaFamília计划和墨西哥的Prospera计划在粮食、燃料和金融危机之后都扩大了覆盖面,受益人增加百万之多,巴西是通过放宽资格标准扩大覆盖面的(Bastagli,2014)。

框14:应对冲击型的社会保障分类

|

纵向扩展:增加现有受益人的受益价值或期限。 横向扩展:在现有计划中增加新的受益人。 依附式:使用社会保障计划管理框架提供援助,但单独执行冲击应对计划。 影子对齐:运行一个并行的人道主义系统,尽可能与当前或未来的社会保障计划保持一致。 重新调整:在预算削减的情况下,调整社会保障计划,把援助范围重新定位到原受援范围内最容易受到冲击影响的群体。人们可能认为这是一个“紧缩战略”。 |

资料来源:OPM(2016)

2.协变性冲击发生后的及时应对

如果要使社会援助更好“应对冲击”,或在冲击后或冲击期间提供临时支助,那么迅速做出反应则至关重要,从而确保即使在支持到达之前,家庭也不必采取侵蚀性应对策略。同样的原则也适用于季节性公共工程计划,当人们需要工作时,则必须提供足够数量的工作(McCord,2013)。快速有效地扩大援助计划需要定位、注册和支付系统(Bastagli,2014)。这意味着系统在冲击发生之前就应准备到位。不应低估扩大规模带来的挑战,特别是在实施能力有限的低收入国家(Slater和Bhuvanendra,2013)。框15提供的更多信息都有关在埃塞俄比亚的生产性安全网计划(PSNP)下建立的现有系统及时应对冲击的社会保障的必要条件。

及时交付的重要性意味着,在执行能力低的情况下,如果能够轻松扩大社会保障计划的机构和系统尚未建立,那么公共工程计划就不是防止入贫的适当工具(McCord,2013)。或者说,它们更适用于缓慢发生、而非快速发生的冲击。当然,如果公共工程会被用于减轻协变性或特殊冲击,那么系统建立、行政能力到位等就至关重要了(同上)。在某些情况下,这可能需要使用第三方实施计划。

无论采用何种应对冲击的社会保障方法,一个关键的问题是要确保设计中包含一个适当的“触发器”。使用基于索引的触发器是确保及时应对冲击的一个创新。这些触发器考虑到了(如在天气指数的情况下)事前(预测性)应对或在发生冲击之后(例如家畜死亡率或作物产量指数)的事后应对(Bastagli和Harman,2015 )。

框15:应对冲击的社会保障——横向和纵向扩展

|

埃塞俄比亚的生产性安全网计划(PSNP)是在危机期间能够扩大社会保障规模的一个例子。风险融资机制(Risk Financing Mechanism,RFM)是使之成为可能的主要机制。RFM机制依赖于已建立的早期预警系统来监控情况并在需要时触发RFM机制。2011年,RFM就被启动过,并为生产性安全网计划(PSNP)覆盖区内(以现有PSNP社区排名定位)的另外310万受益人提供了支持,而且为已有的650万受益人延长了三个月的转移支付期。特别重要的是,在RFM触发后仅六个星期资金就得以支付,比人道主义应急援助快得多。生产性安全网计划(PSNP)的经验强调了“应对冲击”的社会保障计划在设计和实施方面的几个重要考虑因素: • 资金需要在银行帐户中待用,并专门用于此目的。 • 适当的预警系统需要到位。 • 在发展和人道主义领域的各种行动者之间的协调至关重要。 • 不同机构的作用和责任需要明确。 |

资料来源:Slater et al. (2015)

3.支持的可靠性和定期性

同时,对于定期收入转移支付、收入转移支付+及综合社会保障计划,关键的实施因素是支持需要是定期和可预测的(Hagen-Zanker等,2011)。有明确的证据表明,如果转移支付迟到,或者在受益人期望使用转移支付时它却不能到达,都可能会破坏现金转移支付计划的益处:为了在转移支付延迟的情况下度过难关,家庭可能必须采取侵蚀性应对策略。如果社会援助是为了在中短期内减少家庭采取风险规避行为的可能性,那么受益人有关其对接收转移支付的时间和持续时间的理解和期待则是很重要的(DFID,2011)。加纳的减贫生计赋权评估(LEAP)的无条件转移支付计划(Handa等人,2013)和莱索托的儿童补助金计划(Pellerano等人,2014)表明,迟到的支付会减少计划积极成果的实现。因此,对于社会援助获得其预期影响而言,有质量地实施援助计划至关重要。

4.转移支付的规模和充足性

转移支付现金(无论是直接还是以工资形式)的一个重要方面是它是可以交换的,因此可以用于解决多重冲击和压力。然而对于许多计划而言,支付额度很低,因此需要认识到转移支付现金在减少入贫方面的限制。

转移支付的规模在短期内是重要的,以使家庭能够避免使用侵蚀性应对策略,并且从长远来看,可以建设其抵御能力。较大额度的转移支付可以使家庭能够更好地储蓄并投资生产性资产(Bastagli等人,2016)。同样至关重要的是,转移支付的价值与通货膨胀是指数化关系,因此随时间的推移能保持其价值(Hagen-Zanker等人,2011)。在撒哈拉以南非洲,现金转移支付往往以贫困线为基准,因此能反映满足某些基本需要的成本,特别是食物的成本(Beazley和Farhat,2016)。然而,如果现金转移支付的目的不是为了确保粮食安全,而是为了在面临冲击和压力时建设抵御能力,那么将利益水平与一种特定冲击可能带来的消费影响相关联就会很有意义了。

实施“应对冲击”的社会保障的一种方法是在面临协变性冲击时纵向扩展(见框14)。这可以作为将转移支付的规模与冲击的预期影响明确联系起来的一种手段。在粮食、燃料和金融危机期间,智利政府向一些社会援助计划受益人提供一次性支付,以帮助他们应对价格上涨(Bastagli,2014)。然而,对所需支持水平的分析不容易进行,在若干项目中,受益水平和转移支付水平太低,在某些情况下即使是在调整后,也无法在(特别是与粮食价格上涨有关的)冲击后提供足够的支持(Grosh等人,2011;McCord,2013)。出现这种情况的部分原因是,在许多利用冲击应对型社会保障的情况下,危机的性质和被应对的冲击都没有严格定义(McCord,2013)。此外,监控紧急情况下现金购买力的变化也尤为重要(Slater et al.,2015)。

就公共工程计划(PWP)而言,相对于冲击幅度,设定工资率水平也可以在减少入贫的可能性方面发挥重要作用。然而,与社会现金转移支付一样,现金自身在能够建立预测能力、承受能力和抵御能力的程度上存在限制。同时,公共工程计划的设计者通常为方便“自我定位”将工资率设置得较低,以便使其更容易也更少成本地扩大规模。然而,这也意味着支持水平可能不足以帮助家庭应对冲击(McCord,2013)。这是一个需要在设计阶段加以明确并进行评估的权衡。

巴里恩托斯(Barrientos,2009)研究了发展中国家的社会养老金,他认为,转移支付水平是固定的这一事实,意味着这些国家缺少其他的相关政策性转移收入的支付项目。他指出,养老金水平不会因为应对金融危机或影响家庭的其他危险(包括养老金领取者死亡)而变化。玻利维亚的BONOSOL计划是个例外,因为它包含在接收人死亡的情况下的一笔固定支付——一项用于支付丧葬费用的条款(同上)。

5.开发适当的管理信息系统

在协变性冲击和压力出现的情况下,总体上证明,横向扩展(将覆盖面扩展到新受益人或新地区)比纵向扩展(利益水平)要更为容易(Slater等人,2015)。部分是因为不容易找到符合条件的脆弱家庭。

在协变性冲击发生之前就可以使用的国家信息系统可以促进现有社会保障计划向新受益者横向扩展(OPM,2016)。巴西的卡德拉斯库尼科(Cadastroúnico)系统收集了所有人均家庭收入低于国家最低工资一半的家庭的信息,包括那些没有资格获得社会保障但可以被认为是脆弱的家庭。这些信息至少每两年更新一次,这使卡德拉斯库尼科系统成为监测贫困动态和注册家庭情况变化的有用来源(Bastagli,2014)。莱索托目前正在开发一个国家社会援助信息系统,其中将包括关于四个不同财富水平(超贫困,贫困,中等和富裕)家庭的信息,以便建起一个在协变性冲击发生后会脆弱的家庭的数据库。

然而,管理信息系统确实需要经常更新以反映贫困的变化,这对资源有限的国家可能是一个挑战(Bastagli,2014; Slater et al.,2015)。同样重要的是,在注册时,要清楚解释为什么一些注册家庭将能够接受定期转移支付,而其他注册家庭不能接受定期转移支付;不这样做的话,就有可能引发混乱和愤怒的危险。例如,肯尼亚的HSNP计划在其覆盖的地区进行人口普查型登记。最贫困者分配到第1组,第2组家庭不会得到定期支持,但有资格在危机期间获得转移支付。第1组和第2组的成员都发有银行卡用于支付的发放(Bastagli,2014)。

6.与互补干预之间的联系

单靠定期收入转移支付,不一定就能使家庭成功地承受灾害性冲击。南非的研究表明,现金转移支付(特别是社会养老金和儿童补助金,两者在中等收入国家都提供相对较大额度的转移支付)不足以在发生与疾病相关冲击的情况下保护家庭免于入贫。相反,有效应对健康冲击,需要家庭能够获得免费医疗,同时结合现金转移支付(Goudge et al.,2009)。进一步保护社会援助受益人免受健康冲击费用影响的另一种方法是结合社会医疗保险。这是加纳的LEAP计划采用的一种方法,该计划承认社会援助福利往往太少,不足以承担灾难性健康冲击所需费用。在有全国医疗保险计划的情况下的一种做法是计划自动纳入所有社会援助受益人(Samson和Taylor,2015)。然而,当健康和教育等服务的需求增加时,同时增加对服务供应方的投资就变得极为重要(Bastagli等人,2016)。

随着时间的推移,一些社会援助计划已转向更加统一的做法,承认可以取得的成就是有局限的,特别是在通过单一的工具预防中长期内入贫的情况下。例如埃塞俄比亚的生产性安全网计划(PSNP),它是该国粮食安全计划的一个组成部分,最初主要关注于公共工程计划,但现在通过“家庭资产建设计划(Household Asset Building Programme)”结合了多种干预措施,包括公共工程计划,一种无条件支付转移计划,社区资产建设及获得推广服务、农资投入和市场联通渠道(Mariotti et al.,2016)。要使家庭有能力应对大的或重复的冲击,采取包括农业指数保险在内的进一步的补充型干预措施,被认为仍然是必要的(Vargus Hill和波特,2015)。

7.设计退出策略

在社会援助不以提供无限期支持为目标的情况下,确保计划的设计要包括让家庭明确知道何时退出计划。对于应对冲击的社会援助,这意味着要确保有一些机制用于减少冲击应对后的危机——尽管这在政治上实现可能很困难(McCord,2013)。

在资源有限的情况下,退出策略涉及更大力度更长期地支持少数受益人和在较短期内力度较小地支持更多受益人两种情况之间进行权衡取舍。可以说,前一种情况下的家庭更有可能保持长期脱贫,而后者更有可能是短暂脱贫。这些计划的经验表明,计划退出不应该是一扇“单向门”(Pritchard et al.,2015)。相反,如果家庭的情况恶化,比如在冲击之前或之后,它们应该有机会重新加入计划。墨西哥无条件支付(CCT Oportunidades,现在的Prospera)计划的受益者就是这种情况,退出计划的受益人如果再次达到准入标准,他们就可以重新加入该计划,但时间需是退出计划四年以后(Villa和Ni.o-Zarazúa,2014)。

此外,参与社会援助计划本身不应被视为最终目的。相反,家庭在退出某一援助计划之后仍需要其他形式的支持。这可能包括获得医疗保险,对有些人可能是为其提供适当的融资和市场开发渠道,对其他人(例如以老年人为户主的家庭)而言,可能是从综合社会保障计划升级到长期的定期收入转移支付。他们应该升级到其他形式的支持,而不是脱离社会援助(Slater et al.,2014)。

以下几个小节将研究社会保险——社会援助受益人会升级到的一种支持形式——在减少入贫方面发挥的作用。

(四)社会保险如何减少入贫?

保险是保护个人免受冲击的风险管理策略。它可以在保护资产免受损失或遭遇冲击时发挥关键作用,包括通过保护保险持有人免受失业、疾病或老年等人生事件造成的损失(Barrientos,2010)。相比之下,社会援助往往侧重于帮助最贫困者,保险的基本原理则与防止家庭陷入贫困的目标更直接相关。虽然社会保险的定义因作者和机构而异(Holmes和Scott,2016),但整体来说,它包括两种形式:政府领衔直接提供保险形式,政府间接组织和监管志愿部门提供保险形式(Connolly和Munro,1999)。因此,本小节将对社会保险加以区分,是作为社会保障的一种形式,由政府在公共资金的管理和使用方面发挥关键作用;而越来越多的私营保险是由私营部门或非政府组织提供的(Bastagli和Harman,2015)。

特别是,与私营部门提供的保险或通过其他非政府行为者提供的小额保险相比,社会保险还具有一些独特要素:它为私营部门不能覆盖的风险提供防护;它的目标超越私营部门的目标,比如再分配;社会保险通常是强制性的,需要个人缴费;它与其他形式的支持(如社会救助)共存(Connolly和Munro,1999)。在提供保险方面,政府可以通过(i)作为承保人,(ii)作为保单持有人,或(iii)补贴保险费(国际捐助者也可以参与其中)等方式发挥作用(Bastagli和Harman,2015)。

社会保险往往与正规劳动力市场密切相关,雇主和雇员于此都有贡献。在撒哈拉以南的非洲,扩大社会保险覆盖面临的总体挑战是:非正规就业人口比例很高,而非正规就业者对保险项目的贡献能力很低(van Ginneken,2009)。在亚洲和太平洋地区,非正规就业者的保险覆盖面在少数国家取得了显著成功,特别是中国和越南的医疗保险。但在这些地区,按时缴费仍然是有效覆盖的一个关键障碍(同上)。

社会保险涵盖的常见风险类型包括失业、老年、残疾、生育和疾病等方面。较少见的风险类型有国家支持的作物和牲畜损失补偿项目。本小节特别侧重于社会医疗保险(SHI)和农业保险,因为疾病与入贫是相关的,牲畜所有权资产、能否成功从事农业,与持续脱贫是相关的。为此,在适当的时候,可以吸取小额保险项目中与社会保险的设计和实施相关的经验。框16提供了这两种形式的保险的更多细节,如以下各小节所讨论的。

因此,社会医疗保险和农业保险可能以不同的方式影响入贫路径。社会医疗保险通过减少家庭自付医疗支出,因此可能增加对医疗设施的使用,从而改善医疗结果,最终能够减少疾病造成的直接损失。社会医疗保险和农业保险也可以通过提高承受能力和预测能力来减少间接损失。

框16:社会医疗保险和农业指数保险

|

社会医疗保险:世界卫生组织估计,每年有4400万个家庭中超过1.5亿人面临灾难性医疗支出,这是健康问题的直接后果。医疗费用造成的结果是,每年大约有2500万家庭或者超过1亿人口陷入贫困(在Hormansdorfer,2009)。如果生病的人是养家糊口的人,则家庭需承受医疗费用和收入损失的双重打击。 能减轻疾病影响的一种政策措施是提供全民医疗覆盖。全民医疗覆盖在国际上受到越来越多的关注。“提供健康倡议(Providing for Health, P4H)”是一个寻求促进全民医疗覆盖的多利益相关者国际合作倡议(P4H,2015)。实现全民医疗覆盖可能涉及多种融资选项,但这些选项没有任何一种是排他的,都是可以组合的。税收资助的医疗筹资和基于缴费的社会医疗保险是主要的医疗融资选项(Hormansdorfer,2009)。社会医疗保险是一种医疗融资模式,在这种模式下,一个人的医疗保健权益源自与收入挂钩的缴费(Wagstaff,2010)。在采用社会医疗保险的国家,医疗保健总支出中通过社会医疗保险缴费进行融资的比例,与通过政府公共收入融资的比例,常常是截然不同的。例如,哥伦比亚的社会保险缴费比例为60%,而越南则小于10%(同上)。本政策指南特别侧重于向全面医疗覆盖推进背景下社会医疗保险在减少入贫方面所发挥的作用。 农业保险具有两个不同的目标,一是帮助贫困小农保护他们的生计和资产(保护型保险),二是帮助有能力独立发展农场企业的家庭管理风险(促进型保险)(Hess和Hazell,2009,Bastagli和Harman,2015)。本政策指南侧重于前者,通常需要对其进行缴费补贴,以有效地覆盖贫困家庭(Bastagli和Harman,2015)。 农业指数保险是一种重要的潜在工具,旨在保护农村家庭免受多重冲击的影响。指数保险被认为比传统形式的保险更适合于小型生产者,因为后者是在个人损失基础上赔付的,有交易成本高、道德风险和逆向选择等特点(Elabed et al.,2014)。具体来说,指数保险采取特定量度(例如降雨或面积产量),与预测的单个农民平均单产相关联,然后在指数预测平均单产低于给定阈值时进行赔付(I4更新,2013)。 |

(五)社会保险是否能减少入贫?

本小节提出社会医疗保险和农业保险如何影响不同入贫路径的证据。就农业保险而言,大多数证据来自小额保险项目而不是国家支持项目。

1.通过社会医疗保险减少直接损失

• 越南的医疗保险项目通过减少医疗方面的自费支出提高了家庭承受能力(Wagstaff和Pradhan,2005)。

• 国家统计数据分析发现墨西哥自愿Seguro Popular保险项目对医疗支出产生了积极影响。该计划将灾难性卫生支出降低了23%,对较贫困家庭的总体影响最大(King等人,2009年;Holmes和Jones,2013)。

• 在卢旺达全民医疗保险项目实施的第一个十年,自费支出占总医疗支出的比例已从28%下降到了12%(Makaka等,2012)。

提升承受能力(因此降低选择负面应对策略的可能性):

• 国际畜牧研究所(The International Livestock Research Institute,ILRI)于2010年在肯尼亚北部的马萨比特区启动了基于指数的家畜保险(the index-based livestock insurance,IBLI)试点。该指数使用基于卫星的植被覆盖度作为量度来确定草料缺乏的严重程度的阈值,饲料量低于该水平,家畜就有可能遭遇损失,因此要由保险作出赔付。关于基于指数的家畜保险项目的研究表明,投保家庭与未投保家庭所期望的旱灾应对方式不同。投保家庭期望在不久的将来收到赔付款,并计划用这笔钱购买食物和牲畜。因此,研究发现,投保家庭比未投保家庭较少预期(平均27-36个百分点)减少膳食。投保家庭在旱灾发生后预期售卖牲畜的可能性也少50%。这一点很重要,因为留下的牲畜是让他们用于未来谋生的(Prashad和Merry,2014)。

2.提高预测能力(从而降低采取风险规避行为的可能性)

• 对加入越南医疗保险项目之前和之后的家庭固定样本数据进行分析显示,保险使家庭能够改变其行为,减少风险规避行为。特别的是,加入保险后家庭消费会增加,这表明家庭在没有医疗保险的情况下会抑制消费(Wagstaff和Pradhan,2005)。

• 马里的合作社有机会成为2011年指数保险试点计划的一部分。在该计划实施的第一年,约30%的合作社同意购买保险合同。与未投保的(对照组)家庭相比,投保家庭的棉花种植量比平均水平高出19%,多使用15%的生产性投入和28%的种子(I4更新,2013)。

• 在马里,对指数农业保险的事前影响研究发现,投保家庭和准保险的家庭,将他们的棉花种植面积增加了60%。换句话说,农业保险将促进家庭在有一定风险但更有利可图的活动上进行投资(Elabed和Carter,2014)。

3.建设长期抵御能力

• 墨西哥的自愿Seguro Popular保险项目增加了对医疗卫生服务的使用,94%的参保妇女至少会做一次产前预约,93%的妇女在生产时拥有熟练助产士陪护(King等人,2009年,Holmes和Jones,2013)。

• 卢旺达的医疗保险还减少了妇女在家中或在非熟练接生员的陪护下进行生产,在医疗行为上引起了改变(洪等人,2011)。

(六)设计和提供社会保险的意义

本小节对有效扩大社会医疗保险和农业损失社会保险覆盖范围的一系列设计和实施社会保险的意义进行考量。研究表明,延长社会保险福利取决于多种供给和需求因素。这些因素包括参保资格、缴费能力、通过行政程序申请的能力以及按时缴纳保险费等有形的因素,也包括对保险项目提供者的信任程度和对福利的了解等无形因素(见Holmes和Scott,2016)。本小节重点讨论保险项目的参保资格、参保及所获支持的充分程度等问题。

有关参保资格的确定、保费和共同支付水平、以及保险所涉及的费用和条件等都具有财政意义,从一开始就强调这些很重要。这一点对全民医疗覆盖的资金而言尤其如此,全民医疗覆盖的资金来自一般税收、缴费或捐助。例如,卢旺达“基于社区的全民医疗保险项目(Mutuelle deSanté)”,是一项在2011年覆盖了90%的人口(Ubwuz Mabwacu,2012)的强制保险项目,目前依赖于捐赠补贴(Makaka等,2012),但正在寻求扩大覆盖面并提高缴费水平,以便逐渐减少对捐助资金的依赖。在资源有限的情况下,有些权衡很重要。这些权衡最终会对保险项目的可持续性产生影响(例如,如果提供的卫生服务质量低下或不如预期,人们可能不会选择再次参保,参见Jehu-Appiah等人,2011年有关加纳的全民医疗保险项目的讨论)。

1.参保资格

参加保险项目的资格是扩大覆盖面的关键,包括那些在遭遇打击时特别容易陷入贫困的人的资格。对于社会医疗保险而言,要将参保资格扩展到正规就业者以外可以采取多种形式,包括允许非正规就业者在为正规就业者设计的保险项目中缴费、要求有足够收入的非正规就业者在正规部门的保险项目中缴费、以及为正规部门以外的人建立单独的自愿保险项目等(Wagstaff,2010)。在加纳、卢旺达和越南,可以找到社会医疗保险的良好实践范例,其中国家优先事项已推进并覆盖到大部分人口,并且人们越来越认识到相当一部分非正规就业者愿意支付“负担得起且公平”的缴费(van Ginneken,2009)。框17提供了有关加纳经验的更多信息。它指明了在把医疗保险项目的覆盖面扩大到全国人民的过程中需要克服的一些挑战。另一个经常不符合参保资格的群体包括国内和国际流动从业者。这是因为保险项目经常规定了最低居住年限要求(见Hopkins等人,2016年的进一步讨论)。

框17:加纳全民医疗保险项目的案例研究

|

为了改善穷人获得医疗服务的公平性,加纳于2003年通过了“全民医疗保险法案”的立法,于2004年开始实施。该计划作为一个权力下放的全民医疗保险体系进行运作,包括159个区的地区医疗保险项目、私人共有医疗保险项目和私营商业保险项目(NHIA,2016)。该计划规定所有地区的保险项目向非正规部门的成年人每年收取大约2英镑的最低会员费,作为其保险费。所有其他年龄在18岁以下或70岁以上的人、领取养老金的人、孕妇或被认为贫困的人(残疾人可以属于这一类别)免缴保险费(Ramachandra和Hsiao,2007;Jehu-Appiah等,2011;NHIA,2012)。 该计划的设计在缴费方面有其固有的纵向公平性,富裕和健康状况良好的人分别交叉补贴穷人和健康状况较差的人。正规部门的人员每月将17.5%的国家保险缴费中的2.5%作为他们的医疗保险费交给财政部。由于正规部门雇员的医疗保险缴款是与收入挂钩的,并且是从源头扣除的,是累进的,满足医疗保险的法律要求和纵向公平原则(Witter和Garshong,2009;Akazili等人,2011,2012,2014;Mills等人,2012;Saleh,2012;Schieber等人,2012;Atinga等人,2015)。 为了确保非正规部门公平缴费,保险费根据收入分级,以便富人对穷人进行交叉补贴(NHIA,2003年,2012;Chankova等人,2010;Mensah等人,2010)。然而,这会根据每个区的经济禀赋而变化,使经济禀赋相对较好的地区交叉补贴经济禀赋较差地区的收入(MoH,2002)。虽然这种想法反映了制定该计划时所遵循的公平和团结原则,但是基于分级保险费原则收取保险费面临的一个重要挑战是难以准确确定正规部门以外的参保人的收入水平(Witter,2009;Borghi,2011;Averill和Marriott,2013)。非正规部门参保人的统一费率缴费是递减的,这一点是已知的,因为居住在贫困地区的富裕人口所支付的保险费远远低于他们可以支付、而且可能愿意支付的数目(Akazili等人,2011,2012,2014;Amporfu,2013;Mills等,2012;Atinga等,2015)。然而,国民医疗保险征税(the National Health Insurance Levy,NHIL)的累进特点正在确保该计划融资的纵向公平性。NHIL征收的是某些商品和服务的税,这些商品和服务被认为是奢侈的、经常为富人(而非穷人和弱势群体)所光顾的。这种情况具有累进效果,因为它增加了高收入家庭的税负,降低了低收入家庭的税负(Akazili等,2012;Mills等,2012;Saleh,2012;Schieber等,2012;NHIA,2013)。 该计划有一个预定的福利包,涵盖加纳95%的疾病。所涉及的服务包括门诊咨询、基本药物、住院护理和共享住宿、生育护理、眼部护理、牙科护理和急救护理等(Jehu-Appiah等,2011;NHIA,2012,2016)。该计划与获得认证的服务提供者签订向订户提供服务的合同,并在提交服务索赔申请后报销。全国共有3,822家服务提供商获得认证,其目的是使医疗服务在地理上更容易为农村居民所用。 自2003年引入以来,该计划取得了显著进展。目前,它的活跃成员为10,256,862人,占全国人口的38%(NHIA,2016)。除了成为加纳提供医疗服务的主要融资手段之外,该计划还有助于改善就医行为和对初级卫生保健服务的利用(Jehu-Appiah,2015)。然而,该计划在向全民覆盖过渡的过程中面临相当大的挑战:因为该国财政空薄弱,基本福利似乎过于慷慨和难以承受(Saleh,2012;Schieber等,2012;)。识别可以免交保费的穷人、为参保、索赔处理和支付开发健康管理信息系统、基于结果的支付方式等问题也极具挑战(Schieber等,2012; Singh等,2015)。就参保而言,有些人认为,富人参保比例比贫困人口参保的比例大很多,尽管该计划主要是为穷人提供医疗方面的财政保障(Akazili等人,2014;Kotoh和van der Geest,2016)。只有克服了这些挑战,才能在可预见的未来推动全国医疗保险项目(NHIS)实现全民医疗覆盖(Domapielle,2015)。 |

2.加入保险项目:确定缴费水平

分级保险费的引入,包括对最贫困人口免收保险费,是一些政府试图提高社会医疗保险项目参保率的一种手段。在加纳和卢旺达,最贫困的人免缴保险费。在加纳,孕妇也免缴保险费。作为试验,卢旺达实行统一缴纳2美元的保险费,之后在2010年根据家庭财富水平实行分级缴费制度,以降低穷人的缴费额度。对于那些最贫困的人,保险费现在完全由政府补贴。与此同时,其他人的保险费有所增加——从每人5美元到12美元不等(Vogal,2011,Holmes和Scott,2016)。当然,在资源有限的情况下,在为穷人和脆弱人群确定缴费额度时需要权衡,因为保险缴费水平会对最终的参保人产生影响。

对一些农业指数保险产品的评估结论是,在市场价格水平上,吸保率仅在6-18%的范围内(J-PAL,2016)。参保率低有几个原因,其中一个核心原因便是缴费水平,因而强调了政府在补贴贫困小农的保险费方面发挥核心作用的重要性以及社会保险的重要性(同上)。

3.加入保险项目:参保、续保和支付保险费所需的便利和时间

社会医疗保险项目需要分别考虑阻碍非正规就业者寻求和获得医疗服务的需求障碍和供给障碍。在财政限制之外,主要的需求障碍包括寻求医疗服务时在交通和医疗机构候诊方面所花费的时间等机会成本、在办理登记和使用复杂的转诊系统时的障碍、缺乏医疗服务登记所需的文件等(Chen等人,2015,Holmes和Scott,2016)。

参加保险项目所需花费的时间被视为非正规就业者面临的一项巨大障碍,因为对于他们而言,不工作会失去收入(Alfers,2012)。例如,与加纳的全民医疗保险项目(NHIS)参保有关的行政程序,以及这些行政程序效率低下的问题,意味着需要参保人的定期跟进,这可能会打消非正规就业者参保的念头(同上)。在印度尼西亚的“Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)保险项目”中,参保是强制性的,但该计划面临的困难是难以让非贫困的非正规就业者参保。虽然政府涵盖最贫困的40%人口的保险费,但非贫困的非正规就业者需要单独注册并按月缴纳保险费。尽管开展了提高参保意识的运动,60%的非正规就业者还是没有加入医疗保险。除了保险费的成本,麻烦也是非贫困的非正规就业者不加入保险项目的原因之一。各个家庭可以在位于地区首府的办公室亲自加入JKN保险项目,或通过保险项目网站在线参保。如果要注册参保,家庭必须填写一份表格,并提供一张最新的家庭身份证(Family Identity ID)、办理注册的家庭成员的身份证、以及每位家庭成员的彩色照片(Banerjee et al。2016)。

参保过程中的边缘化,特别是对于女性而言,也会让潜在的参保者裹足不前,印度医疗保险项目(Rashtriya Swasthya Bima Yojana)似乎正是这种情况(2011年,Swarup,2011年,Holmes和Scott,2016)。因此,对前线员工的培训至关重要。同时,卢旺达成功做到90%的公民参保的一个原因是,参保的过程分配给45,000名社区卫生保健工作者组成的网络来完成,并通过绩效合同对社区工作者进行激励(Makaka等,2012)。

小额保险的创新付款方式和续保方式的经验也可以为社会保险提高参保率创造有利条件,包括以灵活的时间间隔接受保险费存款、用移动钱包进行支付等。在印度,对基于社区的医疗保险项目的评估发现,一些地方通过创新手段,如延期付款、批量购买给予折扣等,提升了参保率(Panda等人,2013年,Holmes和Scott,2016)。

因为让个体农民参与农业保险项目颇有难度,一种方法是向“风险聚合”机构提供保险,例如金融机构、金矿、合作社、或者对于非洲风险能力(ARC)机构而言的国家政府,而不是向农民个体直接提供保险(Blampied等,2016;J-PAL,2016)。墨西哥的灾害农业保险采用类似的方法,州政府作为投保人。他们购买保险以保护其预算拨款,因为在自然灾害影响到最脆弱的农民时,他们需要应对自然灾害的影响。所采用的指数是基于天气的指数(Bastagli和Harman,2015)。

4.加入保险项目:确保对保险产品及其益处的了解

国家政府扩大社会医疗保险覆盖范围的一种方法是放弃了自愿保险项目,因其很难做到让人参保。在卢旺达,强制参保被认为是“确保了覆盖范围迅速扩大”(世卫组织,2008)。2008年,越南合并了强制保险和自愿保险两大保险支柱,强制保险此前的覆盖人群是正式就业人员以及一些针对穷人和儿童的保险项目。促成两者合并的一个重要驱动因素是人们参与自愿保险项目的兴趣有限,如在2007年,自愿保险项目只覆盖了11%的人口(Ekman et al.,2008)。人们不参加自愿保险项目的一个关键因素是他们认为没有必要(Castel等人,2011)。同时,由于参保率低,保险项目在财政上也不可行,2005年收支不平衡,2006年赤字创记录(同上)。现在,医疗保险在越南的覆盖率占其总人口的72%。

农业指数保险参保的一个重要障碍是人们对保险产品的知识和了解有限。国际畜牧研究所在肯尼亚北部推出基于指数的家畜保险(IBLI)时,与社区进行了密集的接触,首先通过面对面的方式提供信息,建立信任,使用资深培训师和村庄保险推广员让社区了解保险,然后使用大众媒体,特别是使用两种当地语言进行广播,传播有关产品的进一步信息(Prashad和Merry,2014)。然而,到目前为止,建立信任和理解的最有效方式是公开进行理赔(同上)。

5.充足性:支持的数量和质量

如果农业保险想要做到有效地减少入贫,则保险赔付需要足以弥补家庭蒙受的损失。例如,在几个基于指数的保险机制下,包括墨西哥的补贴农业保险项目卡德纳(Cadena),赔付水平低于实际损失(世界银行,2013年,在巴斯塔利和哈曼,2015)。

使用指数保险的一个挑战在于设计时要考虑赔付能否反映损失。特别会成问题的是基础风险的问题——或者说理赔和损失之间的关系。如果基础风险高,则理赔与损失就不紧密相关。如果使用基于天气的指数而不是基于产量的指数或基于植被指数的指数时,就可能有问题了(Carter,2012)。马拉维最近购买了非洲风险能力保险公司(African Risk Capacity,ARC)旗下的旱灾保险,其经验突显了这些困难。保险的条款是,保险公司根据降雨指数向中央政府进行赔付,尤其是在受灾人数超过1.39人的情况下。该指数使用过去五年的数据作为基准。马拉维目前正处于干旱状态,国际机构估计旱灾正在影响650万人。然而,ARC的模型显示,只有21,000人受灾,因此保险公司不进行赔付(“经济学人”,2016)。后续定性实地研究表明,造成以上数据差异的原因是因为农民近年来转种玉米,玉米生长周期较短,2015/16年度的降雨对周期较短的玉米收获极为不利。在2016年11月中旬,ARC保险公司同意赔付(ARC,2016)。在印度拉贾斯坦邦,由GIZ(德国国际合作机构)支持的农村保险服务计划的研究也突显出同样的降雨模式可能导致不同作物的显著不同的结果。他们发现,在指数保险的情况下,采用基于天气的指数可能导致保险产品缺乏可信度,因为农民不太清楚哪种作物被用为参考案例(GIZ 2014)。

对于社会医疗保险,充足性也与提供的医疗服务的质量相关。例如,在哥伦比亚,参与缴费型保险项目的妇女与参与补贴型保险的妇女所享受的医疗服务质量存在差异。后者接受较低质量的护理(Holmes和Jones,2013)。这对所提供的服务质量以及社会医疗保险作为为穷人带来健康的一种机制是否有效提出了疑问。很明显,社会医疗保险的推广需要纳入医疗卫生部门改革的战略中。在许多发展中国家,这种战略可能涉及提升卫生部门的人力资源及确保药品和设备的定期供应(Hormansdorfer,2009)。在卢旺达,医疗的改善不仅是社会医疗保险起了作用,而且也是对下放式医疗卫生服务的长期投资及有效管理的行政能力发展的结果(2015年,联合国妇女署,2016年,福尔摩斯和斯科特)。

6.充足:及时赔付和提供便捷服务

农业指数保险的一个创新之处是采用了多个指数,以减少基础风险,布基纳法索目前正在进行这样的创新试验(I4更新,2013)。这一试验使用两个触发条件——第一个是合作社平均产量,第二个是区产量。只有当两个条件都满足时,保险才进行赔付(I4 Update,2013)。然而,虽然多个触发条件可以降低基础风险,但是在触发条件的数量和保险能够赔付的速度之间可以进行权衡(Bastagli和Harman,2015)。因此,需要在降低基础风险和确保及时反应之间进行权衡。

同时,加入医疗保险项目可能不足以保证那些因存在供给障碍的医疗紧急情况而入贫的人们获得卫生保健。这些供给障碍包括医疗服务的提供地点不方便(例如远离非正规就业者的工作地点)、时间不方便或开放时间不规律(Chen等人,2015,在Holmes和Scott,2016)。当然,最近的系统评价表明,社会医疗保险项目的存在并不一定能够解决获取医疗保健的问题——例如没有医疗机构、赔付和索回费用的行政管理和官僚主义都会影响医疗服务的获得(Acharya et al.,2012)。印度尼西亚政府于2014年推出了全民医疗保险项目JKN,以促进到2019年实现全民医疗覆盖的目标。然而,迄今为止,该计划的覆盖面仍然相对较小。一个令人担忧的问题是刚性转诊系统,这降低了参保成员在选择医疗机构方面的灵活性,因此对人们的时间提出了很高的要求。除非在紧急情况下,参保人必须首先选择公共医疗机构,一级治疗必须选择在公共医疗机构进行。二级治疗,主要也是到公立医院,必须要从一级公共医疗机构转诊(2015年EY)。

7.充足性:支持到位

实现全民医疗覆盖的一个重要经验是,福利应与需求密切相关。证据表明,普通的全民医疗覆盖计划(包括包含社会医疗保险元素的计划)对非穷人来说效果都比较差。因此,在将覆盖范围扩展到弱势非贫困人口时,其他一些利益维度和某些覆盖条件可能具有相对重要性(Giedion等,2013)。为了减少入贫,并因此摆脱对穷人的重点关注,社会医疗保险提供者需要对那些“弱势非穷人”的医疗保险要求和优先级进行正确分析。

当然,医疗保险项目可能不涵括某些疾病(Acharya等,2012)。例如,非传染性慢性疾病在低收入国家和中等收入国家的医疗卫生政策框架中基本上都未得到承认,尽管它们作为发病和死亡的原因日益重要(Horton,2013)。尤其是在医疗类保险中,生育津贴常常是不包括在内的,因为此类风险可以被视为“是可预测的”(Holmes和Jones,2013)。然而,在某些情况下,它们可能是入贫的重要原因。同时,医疗保险项目通常不覆盖职业危险,尽管这种支持对于非正规经济中的就业者,特别是在危险环境(例如废品拣选)中工作的人们而言通常是至关重要的(Holmes和Scott,2016)。

8.在配套干预措施的背景下运行以降低风险

保险只适用于应对低频、高冲击事件,如严重洪水和旱灾。对于高频、低冲击事件,保险并不是最适合的应对工具(Blampied等,2016)。换句话说,社会保险需要在支持家庭的其他干预措施的背景下实施,这些干预措施包括:(i)在面临高频、低影响事件的情况下建设抵御能力;(ii)减轻特定的冲击和压力。

可用于支持家庭应对高频、低冲击事件的干预措施包括通过社会救助促进家庭储蓄以及定期收入转移支付。与此同时,社会保险不应该取代其他减轻风险的技术。在农业保险的情况下,这应该被看作是小农农民更广泛的一揽子服务的一部分(Varangis,2016),其中包括农业推广服务和有效且负担得起的兽医服务。其他减轻风险的技术可包括选用耐受类的作物等(J-PAL,2016)。

这也提出了一个更大的问题,即社会保险是否是面临特定冲击时预防入贫的最适当工具。社会医疗保险可能不是实现全民医疗覆盖的最适当工具,这一点在泰国的经验中有所反映。在2001年全民医疗覆盖融资改革之后,泰国从通过社会医疗保险进行医疗卫生融资转为使用总税收融资。这样做的一个重要驱动因素是难以做到使“接近贫困”的人参保,虽然国家为他们设计了自愿医疗保险项目(the Voluntary Health Care Scheme)(HISRO,2012,在Holmes和Scott,2016)。在资源稀缺的背景下,需要优先决定自愿医疗保险项目中的重要投资事项,也要考虑在公共卫生机构的推广和运作方面的投资,目的是建立在服务点可以免费使用的全民医疗卫生系统(联合国妇女署,2015;Holmes and Scott,2016)。

四、结论

为了把“实现零”极端贫困变为现实,我们必须解决入贫问题。此外,必须做到长期保持脱贫。这意味着要找到有些家庭脱贫或短暂脱贫后又再次入贫的原因。

本指南第2部分通过对固定样本数据和生活史访谈进行分析,明确了不同背景下的贫困程度及其驱动因素。特别是研究了在面临一系列冲击和压力,再加上在特定家庭特征、活动及其所采取策略的情况下,一些家庭如何被逼至贫困线以下。该部分指出了不同的入贫路径,家庭在遭受冲击或压力之后经由这些路径陷入贫困。其中包括通过经受直接和间接损失入贫。间接损失是指受应对策略、风险规避行为和经历现有活动回报率下降等影响而导致的损失。

“指南”第3部分概述了社会保障可以减少贫困的不同方式或传播渠道。特别是,在中短期内,社会保障可以建设家庭的承受能力和预测能力。这些反过来又可以减少家庭采取负面应对策略或采取避免风险行为的可能性。从长远来看,社会保障可以有助于家庭建设抵御能力。然而,社会保障方法比其他方法更适合建设长期抵御能力。特别是,随着时间的推移,一些社会救助计划已经演变为采用更加综合的方法、能够更好地建设这些更长期的抵御能力。

然而,发展工作的重点主要是对“促进”人们脱贫进行干预,以使其生活在贫困线以上,而没有关注预防他们掉到贫困线以下。社会保障往往也是如此情况,其最近的关注,特别是在低收入国家,就是作为保证穷人基本消费水平的工具,而不是作为防止家庭陷入贫困的工具(de Haan,2014)。

本指南第3部分讨论在将社会保障(社会救助和社会保险)用作预防贫困的工具时的机制设计及实施意义。为此,指南指出了社会救助的两个目标——第一个目标,为最贫困者提供安全网,第二个目标,防止弱势家庭在发生多重冲击或特殊冲击时陷入贫困——之间的紧张关系。因此需要在设计阶段明确考虑在利用社会保障解决长期贫困和防止入贫时应作的权衡。使用相同的社会保障工具实现这两个目标可能并不合适。

特别是,在国家和捐助者预算受限的情况下,针对最贫困人群的社会救助在资金额度和国家覆盖面方面都会表现出不足,如果将重点放在利用社会救助防止入贫,可能会导致对最贫困人群进行社会救助不再是最优先的考虑。同时,有明确的证据表明,对最贫困人群的现金转移支付投资有助于其在生活方面作出极有意义的改善(Bastagli等,2016),因此在这些方面的投资不应被边缘化。

特别是,已有社会救助计划最近关注未来冲击应对能力,这可能不适于正在进行的社会保障体系的发展,并且可能扭曲甚至破坏社会保障体系旨在解决长期贫困的发展进程。将发展可持续社保系统所需的重要资源转用于应对冲击的活动中,是存在风险的(McCord,2013)。

本指南的一个重要信息是,如果社会保障要为减少入贫作出有效的贡献,那么重要的一点是做好基础的事情。意即:

• 及时提供支持——指的是及时提供社会现金转移支付、或农业保险和应对冲击的社会救助在发生多重冲击之后的现金转移支付的交付速度,无论是定期的还是可预测的转移支付;

• 足够的支持水平——对于现金转移支付,特别重要的是,在长期贫困和长期经济压力(如通货膨胀)的背景下保证转移支付的价值。对于农业保险而言,赔付的金额应足以弥补损失。

因此,在低收入情况下,本指南的建议是继续着重发展国家一级的、以贫困为目标的社会救助计划,以提供与通货膨胀相关的充分、定期及可预见的补助。在这些情况下,重要的是要做好基本的事情,然后朝着使社会保障向满足家庭需要的方向发展,更好地应对冲击和多重贫困状况,包括通过应对冲击的社会救助或全国规模的综合社会保障计划。显然,有证据表明,在低收入情况下,计划的良好实施对社会救助实现其目标至关重要,实施过程应更加灵活,能够应对协变性和特殊冲击。

同时,以扶贫为目标的社会救助本身可以做到更有效地减少已经生活在贫困线以下的人群进一步陷入贫困的可能性,通过包括(或至少不主动排除):

• 在城市地区的贫困家庭,由于粮食价格上涨,城市地区的这些家庭特别脆弱;

• “低工资穷人”贫困家庭——这意味着目标家庭的设定,如果要设定的话,不应主动排除具有劳动能力的家庭。所基于的假设是,有劳动能力的家庭能够通过自身努力而脱贫。然而,许多有工作成员的家庭所参与的劳动力市场具有不稳定性,包括在不提供工作相关社会保障的非正规经济中从事不稳定的和季节性的工作,这意味着这些家庭在面临一系列的冲击和压力时很容易(如果不是更容易的话)进一步陷入贫困。

然而,在社会救助计划确实大规模存在的中低收入和中等收入国家,有很大余地让这些援助计划更有效地应对协变性冲击,包括依附式人道主义援助计划或者通过“纵向扩展”预测到冲击,提高利益水平(即在规定时期内提高利益水平)。最后,社会救助从贫困人口“横向扩展”到在面对协变性冲击时特别脆弱的人群,这最适合用于减少生活在贫困线以上的家庭入贫的可能性。要实现这一点,需要中央登记处定期更新贫困和脆弱的非贫困家庭的信息。这是一项成本高昂且耗时的工作,可能只适合中等收入国家。同时,把现金转移支付用于应对冲击似乎比用于公共工程计划更为可行,因为要做到迅速扩大公共工程计划的规模并确保及时支持受益人,难度要大很多。

在设计社会保障以防止家庭在遭遇特殊和协变性冲击时陷入贫困的过程中,基本的要求是,从一开始就对冲击的类型和规模进行适当的分析,在面对冲击时,有望通过一种社会保障工具减轻冲击对家庭的影响。尤其重要的是对可能的影响进行评估,以确保转移支付使家庭能够承受冲击且满足其基本需求。就社会医疗保险而言,需要了解哪些类型的疾病最容易使刚刚生活在贫困线以上的家庭陷入贫困。对于已经从综合社会保障中升级的受益人,这意味着要对他们面临的原发性入贫冲击进行分析。这是目前由社会救助计划的设计者们进行的一种不同形式的分析,这种分析往往将转移支付规模与满足基本需要的费用联系起来。

一个重要的问题是,是否可以使用相同的社会保障方法来应对特殊和多重冲击?现金支持的优点是其可互换性,所以能够让受益人用于应对特殊冲击。与此同时,定期收入转移支付也使受益人能够根据对未来转移支付的知悉做出投资决定。在低收入国家和中等收入国家中,对于以生命周期为目标的社会救助,可以有更大余地将支持水平及类型和生命周期不同阶段相关的风险更紧密地联系起来。例如,这可能包括在受益人死亡情况下能覆盖丧葬费的一次性支付,或把葬礼保险作为社会养老金一部分的援助。然而,这不应以牺牲实施质量为代价。

这引向了另一个关键考虑——什么形式的社会保障最适合减少入贫,不同类型的社会保障之间发生着怎样的相互作用?什么时候社会救助是最适当的应对工具,什么时候社会保险更合适作为应对工具?特别是,只通过一种工具或方法就做到防止入贫是不可能的,因此,对社会保障干预措施和补充服务进行分层和顺序设计变得颇为重要。可能的情况是,如果社会保障的目标是减少贫困,那么以减贫为目标的社会救助和公共工程计划是最合适的,而社会保险更适合用来应对生活在贫困线以上的人面临某些特殊和协变性冲击时可能出现入贫的情况。鉴于广泛使用社会救助时受到的财政限制,这一点尤为重要。然而,生活在贫困线以上的家庭和人民不太可能负担得起保护他们免受风险所需的保险费,而且计划的设计必需确保覆盖广泛,特别是要覆盖到非正规经济中的就业者。

防止入贫的顺序设计(sequenced programming)方法可能涉及贫困线以下的家庭从社会救助中受益,在改善其状况之后,他们有资格参加适当形式的社会保险。这是正在考虑用于孟加拉国升级计划的受益者的一种方法,同时社会医疗保险要保护在面临疾病时所取得的成果,在保持脱贫方面也是非常重要的。

然而,不仅在社会保障的不同形式之间,而且在社会救助、社会保险和其他形式的服务和支持之间都存在互补性。社会保险尤其如此,如果没有补充性投资来减少发生冲击的可能性,仅靠社会保险可能无力承担所有冲击。特别是,社会保险是用于低频率、高影响事件的适用工具;因此,需要为高频率、低影响事件采取补充性举措,从而减少各种冲击的发生频率。对于家庭管理高频率、低影响事件而言,促进储蓄是一种适用工具。减少冲击发生频率的具体干预措施包括获得负担得起的、有效的家畜兽医护理;为应对作物歉收风险而采取的措施可包括开发灌溉计划、使用抗旱品种。随着家庭脱贫,他们对商品和服务的要求也会发生变化,理解这一点对制定计划很重要。因此,评估哪些补充性干预措施对弱势的非穷人而不是对穷人适用也很重要。

从这一分析继续分析下去,除了在社会保障方面的投资外,很重要的一点是要在服务供给(如医疗卫生系统)方面也进行投资,以确保社会保障受益人增加的需求不会导致服务质量的下降,否则将会进一步降低社会保障在最大程度上减少入贫的作用。

( Source: Chronic Poverty Advisory Network )

(译校者:吕慧琴 唐丽霞)

附加条件仍然起作用吗?中国的发展援助与非洲的民主

Xiaojun Li

摘要:此前的研究已经表明,有条件援助的民主化效应暂不明确:苏联本是一个可供选择的援助来源,但其解体使得西方援助关于实施民主化改革的附加条件的有效性,在冷战之后得到了增强。随着中国在21世纪初期作为一个主要援助提供国在非洲崛起,关于“附加条件仍然起作用吗”的讨论开始增加?在此前关于援助附加条件和援助者接受者之间可置信承诺问题研究的基础上,本文认为不断增加的中国对非援助,将会鼓励非洲受援国抵抗来自西方援助提供国关于提升民主化治理的压力。与此同时,传统的援助提供国或许也迫于与新兴援助提供国竞争的压力,降低了执行附加条件的确定性。因此,随着中国援助的增加,西方援助与非洲受援国的民主之间的正向关系将会趋于消散。为了实证地检验这一论点,本文将2000年召开的首届中非合作论坛作为暂时性的分界点,并基于专家意见和媒体报道刻画中国发展援助的新方法。结论表明,OECD对撒哈拉以南非洲地区发展援助的民主化效应确实在本世纪减退了。进一步而言,综合控制分析的结果表明,中国经济援助的主要接受国家,比起其他可供比较的国家,在FOCAC之后的时期内,政治自由度上的提升幅度较小。这些发现支持了援助附加条件仅在受援国没有其他可供选择的援助来源时才能发挥作用,因为只有在此种情况下,援助提供国才能作出关于执行援助附加条件的可信承诺。同时,研究结果也表明,冷战之后所产生的,通过援助提升民主的适宜环境,可能已经被新的地缘经济现实所削弱。

一、引 言

对外援助的倡议者认为,附加条件是通过“援助”帮助受援国促进民主化的一种机制,即援助提供国在给予援助的同时附加民主化治理条件的做法(Robinson,1993;Stokke,2013;Stone,2008)。然而,附加条件的做法并不总是能凑效,比如当援助国还有其他同样重要的目标时(Bearce和Tirone,2010)。冷战期间,美国和其他援助提供国利用援助来“支持腐败的,但是地缘政治上能为我所用的独裁政府”(Brautigam和Knack,2004,第275页)。冷战结束后,西方援助者才能重新专注于利用附加条件的援助来推动民主化变革。援助附加条件的临时性效应得到了实证证据的支持;学者们发现了有条件援助和非洲民主化转变之间的相关性,这种关系取决于历史环境(Brmeo未出版;Djankov等,2008;Dunning,2004;Kelly,2008;Kersting和Kilby,2014;Knack,2004;Wright,2009)。

中国作为发展中国家,尤其是非洲的主要援助提供国的这一崛起,将会在新的千年对援助附加条件的有效性提出了新的挑战(Qian,2015)。自2000年首次中非合作论坛(FOCAC)部长会议以来,中国流向非洲的发展援助,包括援助与融资,呈指数化增长的态势。在总量持续增长之余,中国的援助常常被认为更受到受援国的欢迎,原因是其几乎不附加政治条件,并且给予的过程更为快速、有效。因此,尽管传统援助提供国批评了中国的援助机制,许多非洲国家十分欢迎来自北京的援助,至少它们很高兴能有更多的选择。

随着援助格局发生的这一变化,附加条件还能起作用吗?基于早先关于援助附加条件和援助者-接受者关系中的可置信承诺问题的研究,本文认为中国援助不断增加的可得性将会鼓励非洲受援国抵抗来自西方援助提供国有关提升民主治理的压力。与此同时,传统援助提供国也感受到了被迫与新兴援助提供国竞争的压力,并开始减少他们强制执行附加条件的可信度。因此,西方援助与非洲受援国民主之间的正向关系,将会随着中国援助的增加而消散。

由于缺少可靠的数据,少有研究在跨国的层面上检验中国援助的影响。本文通过将2001年召开的FOCAC首次部长级会议作为暂时性的分界点,并基于专家意见和媒体报道刻画中国发展援助的新方法,避开了这一问题。实证分析表明,OECD对撒哈拉以南非洲地区的发展援助,其民主化效应确实在新世纪减退了。进一步地,综合控制分析的结果表明,中国经济援助的主要接受国家,比起其他可供比较的国家,在FOCAC之后的时期内,政治自由度上的提升幅度较小。

本文对研究提供援助者意图的文献作出了贡献(Alesina和Dollar,2000;Bermeo,2011;Bueno de Mesquita和Smith,2009;Wright,2009)。实证结果支持了援助附加条件仅在受援国没有其他可供选择援助来源时起作用,因为这时援助提供国有着更可信的关于强制实施附加条件的承诺。而援助附加条件效应的暂时性分化,也表明未来的研究应当考虑在检验援助-民主化关系时,对冷战后的时期进行分解。

本文余下的部分包含五个小节。第一节简短回顾了关于援助附加条件的文献,尤其聚焦于最近指出援助附加条件效应暂时性分化的研究。第二节给出了这样的观点:非洲大陆在21世纪获得不断增加的中国无附加条件援助,抑制了西方援助提供者将民主化治理作为援助条件的努力。第三节讨论了研究计划以及用于检验前一节所提出假设的数据。第四节给出了主要的实证结果。最后一节对关于研究结果政策指导意义的讨论做出了总结。

二、援助提供者的意图、援助附加条件和受援国的民主

已有的大量关于对外援助和受援国民主之间关系的文献研究,得出了两个截然不同的关于援助是否能提升民主有效性的观点。怀疑论者始终认为援助将会抑制民主化,因为援助与其他不可征税的收入,诸如石油和赠款是相似的。因此,援助也会导致与“资源的诅咒”类似地问题(例如:Ahmed,2012;Bueno de Mesquita和Smith,2010;Morrison,2009;Smith,2008)。 对外援助的支持者则反对这种观点,他们指出援助提供者在决定援助产生何种结果的过程中能发挥重要的作用。他们尤其认为附加条件是通过援助促进受援国民主化进程的重要机制之一。也就是援助提供者将民主化治理作为提供援助条件,以产生影响力的做法(Robinson,1993; Stokke,2013;Stone,2008)。

对于援助如何能有效促使改革和政策转变,存在数种解释。首先,当援助提供国与受援国偏好的政策不相符合时,附加条件能够解决二者之间的“委托-代理”问题(Williamson,1983)。第二,附加条件能够使受援国政府在面临国内反对政策实施压力的时候,坚持该项政策(世界银行,2005)。最后,受援国可能会希望将附加条件作为一种信号,以向潜在的投资者展示自身政策环境的可信度与可预测性,并将自身与不进行改革的国家区分开来(Marchesi和Thomas,1999)。换句话说,附加条件可以预防援助款项被挪用,只要受援国在未来仍希望获得转移资金(Dreher,2009)。

从上世纪90年代早期开始,援助提供国越来越多地将民主化治理作为提供援助的附加条件,而这些援助对于受援国的经济发展来说似乎是不可或缺的。例如,美国国际开发署(USAID),在1999年整个财政年度花费了6.37亿美元用于民主援助,其中的1.23亿美元用于援助撒哈拉以南非洲地区(Carothers,1999)。世界银行和其他多边援助提供者同样向良好治理项目投入了大量的资源,这些项目旨在提升受援国的问责机制与法制状况(Stone,2008;世界银行,2005)。与援助提供国附加条件支持者的热情相比,实证证据的倾向并不清楚。(Crawford,1997;Knack,2004;Kilby,2009;Goldsmith,2001;Heckelman,2010;Öhler等,2012)。

一些学者认为,援助附加条件的不良结果可能源于受援国的结构性障碍(Brown,2005)。但是援助提供国也不是完全没有责任。当存在其他紧迫的优先目标时,援助提供国就会很难坚持执行这些附加条件。在一篇被广泛引用的论文中,Thad Dunning(2004)认为,在冷战期间利用援助提升民主的关键障碍在于,因为需要与苏联竞争影响力与客户,美国与其盟友撤走援助的威胁并不那么可信(Dunning,2004,第411页)。西方援助国面临着地缘战略上的两难局面,它们担心在客户竞争中输给冷战的另一方,因此必须持续向并不怎么驯服的非洲国家提供援助,认识到这一点的非洲受援国领导人就可以既获得来自西方的经济援助,同时又抗拒履行这些援助所附加的条件,拒不在国内实施民主化改革。然而苏联的解体,恢复了西方国家在这方面的置信度,因为后者成为了唯一的援助提供者,此时如果受援国无法按照附加条件所要求的那样实施民主化改革,西方国家就会压下发展援助。因此,在冷战后的时期中,援助附加条件变得更为有效了。

许多文章作者针对这一解释路线,对非洲和非洲之外的援助——民主化关系进行了考察。例如,Brautigam和Knack(2004)写到:“冷战的结束使美国和其他援助提供国能够更为细致地选择援助对象,而不再用援助强化那些腐败但是在地缘政治上有利用价值的独裁整体”(第275页)。相似的,Kelley(2008)认为,冷战的结束“释放了西方国家,使他们就民主转变问题对受援国施压,(因为)民主越来越被视为对国家安全利益的强化,而非减弱”(第229页)。Kresting和Kilby同意,如果出于更为重要的地缘因素考虑,援助提供国无法可信地实施援助附加条件,那么援助就可能会阻碍民主化的进程。

冷战结束作为援助政治分水岭的观点也得到了实证的支持。例如,Dunning(2004)的研究显示,对外援助在48个撒哈拉以南地区非洲国家产生了积极的民主效应,但是这一影响仅在冷战后的时期内产生。相似地,Finkel等(2007)利用一个包含了美国在1990至2003年间对165个国家提供援助项目的数据库,发现民主援助对受援国的民主制度建设有着显著的影响。最近,Bermeo(未出版)发现,援助与民主化转变可能性之间的负向关系,仅仅局限于冷战时期,而他的研究考察了1973年至2010年间的129个发展中国家。

综上所述,现行的关于援助——民主化关系的理论与实证研究,认为援助附加条件的影响应视情况而定。援助直到冷战结束之后,援助提供国能够更可信地实施附加条件时,才能起到提升民主的作用。在下一节中,我将论证中国作为非洲主要援助提供国的崛起,标志着另一个援助附加条件有效性产生转变的时间节点。

三、中国的发展援助和非洲的民主

中国与非洲大陆的接触可追溯到近60年前。中国第一例对非洲的援助发生在1956年11月,当时北京向埃及提供了2000万瑞郎的现金。1960年,中国帮助几内亚建立了火柴和卷烟厂,这是中国在撒哈拉以南非洲地区的第一个发展项目。到80年代中期,中国的慷慨援助使44个非洲国家打开了外交承认的大门。中国在这一时期援助非洲的一个例子是坦-赞铁路,建于1970年至1975年,中国为此提供了9.8亿元的无息贷款。

然而,直到新世纪之交,中国才制定了对非洲的官方援助政策,加强了它与整个大陆的关系。2000年10月10日,中非合作论坛第一次部长级会议在北京举行。中非合作论坛是中国与非洲国家之间的官方论坛,旨在“新形势下进一步加强中非友好合作,共同应对经济全球化的挑战,促进共同发展”。来自中国和44个非洲国家的80多位部长,包括阿尔及利亚、坦桑尼亚、多哥和赞比亚总统、17个区域和国际组织的代表,以及中非商界领袖出席了会议,通过了《中非合作论坛北京宣言》和《中非经济社会发展合作纲要》。

中国对非洲的援助和发展资金自第一次中非合作论坛结束以来呈指数级增长,并被许多人视为冷战结束以来非洲大陆最显著的发展(Taylor,2012)。在第一次部长级会议之后,中国为非洲31个重债国或最欠发达国家减少或取消了价值109亿美元的债务,设立了特别基金,以支持和鼓励在非洲国家的投资和合作,并成立非洲人力资源开发基金为非洲国家的专业人员提供培训。在随后每三年举行的中非合作论坛会议上,中国向非洲推出了规模更大、更有抱负的援助计划。例如,2006年中非合作论坛部长级会议期间,时任中国国家主席胡锦涛承诺在2009年前使中国的援助翻倍,在2006年至2009年期间向撒哈拉以南非洲提供50亿美元的优惠贷款和出口信贷,并设立了一个50亿美元的中国-非洲发展基金(Zafar,2007)。到2012年,中国以“优惠贷款”形式向非洲提供了超过100亿美元的融资。这一承诺数额在2013年至2015年又翻了一番,变成了200亿美元,这是习近平主席在2013年3月第一次访问非洲时宣布的。

中国作为非洲的主要捐助国的崛起,再次使援助条件效力被削弱,原因有三个。首先,中国的援助通常只与其商业利益有关,不需要受援国承诺进行治理改革。中国的官方文件指出,援助是按照“相互尊重主权和领土完整”,“不干涉内政”和“互相平等,维护共同利益”的原则。 2005年非洲-中美三边对话的中国学者认为,由于“对善治的定义没有共识,中国不能预先对援助施加涉及民主改革的附加条件,而是更多地强调改革之间的平衡、稳定和发展”。他们进一步评论说,“国际社会不应过分争取民主”,而是“应该更加耐心地让非洲国家自己做这项工作”。

中国的不干涉政策和无条件援助的办法对非洲领导人极具吸引力。 在2009年对从初级军官到前总统(来自安哥拉、莫桑比克、南非、纳米比亚、佛得角和赞比亚)的非洲官员进行的调查中,63位受访者对中国在非洲的援助表示了积极的看法(Horta,2013)。在时任天津市委书记张高丽率领的中国代表团访问圭亚那时,圭亚那国民议会议长Raphael Trotman作了如下评论,可以作为非洲精英对中国援助态度的总结:

我们认为中国是远方的一个很好的朋友,中国的独特之处在于,它与圭亚那交互,从来没有试图干涉我们的内部政治结构。 其他国家给予援助都附有条件——无论是治理,贩运人口还是大量关于社会问题的立法。但中国从来没有给他们的援助附加条件,这是我们赞赏的。

第二,中国的援助通常能做到非常迅速和有效率地交付。经济战略研究所的一项研究将“中国针对发展项目谈判和对其执行的能力和速度”称为“其吸引力的重要因素” (Olson&Prestowitz,2011)。此外,由既有捐助者创建的多边援助制度日益失效和失调,导致受援国普遍面临沮丧情绪,因为它们不得不应对用于提供援助的繁重官僚系统(Woods,2008)。塞内加尔总统Abdoulaye Wade的以下评论或许是最好的总结:

我发现一个需要五年时间与世界银行讨论、谈判和签署的合同,在与中国当局打交道时只需要三个月的时间就能完成。我坚信善政和法治。但是,当官僚机构和无谓的红线阻碍我们行动的能力时——当国际监督不断拖累他们的进度,而与此同时贫困仍然存在——非洲领导人有义务选择更快的解决办法。在最近于海利根达姆举行的八国集团会议上,我在柏林酒店的行政套房中,与胡锦涛主席在一个小时的会议中取得的成果,比世界领导人们在整个首脑峰会期间所取得的成果更多。

最后,一些国家认为目前中国的模式是一个成功的例子,对西方经济发展方法的效果产生了怀疑,甚至不再报以信任(Peerenboom,2008)。即使政策制定者和学者都强调中国模式可能需要根据当地情况进行调整,但一些非洲国家已经接受了“北京共识”(Ramo,2004)。例如,许多特别经济区是中国改革开放政策的关键组成部分和经济快速增长的引擎,这一经验已经在毛里求斯、尼日利亚、坦桑尼亚和赞比亚等国家推广,并且通常伴随着来自中国的贷款和投资(Davies,2008)。

总而言之,非洲国家已经意识到,在涉及援助时,他们需要选择权,而不是附加条件。中国的援助和发展资金提供了这样一个选择,因此受到许多非洲国家的欢迎。然而,对于迄今为止成功地将民主改革和其他附加条件与援助绑定的传统援助提供国来说,这可能是一个坏消息。事实上,中国的援助项目已经在世界银行的竞争中胜出了许多次(Naim,2007)。这种因果论据表明,中国援助的提供将鼓励非洲接受者抵制来自西方援助提供国改善民主治理的压力。同时,传统援助提供国也可能感到被迫与新捐助者竞争,降低了它们在执行条件方面的可信度。这导致以下两个假说:

假说1:在其他条件不变的情况下,随着中国对非洲的援助和发展资金的扩大,西方援助与非洲人民的民主水平之间的正向关系将消失。

假说2:其他条件不变的情况下,一个国家从中国获得的援助越多,其民主水平就越不可能提升。

四、研究设计与数据

我根据Dunning(2004)的研究设计来测试关于中国对非洲援助的影响的两个假设,该研究设计用于检查外国援助,在一个1975-1997年撒哈拉以南非洲的合并横截面时间序列模型中,对民主所产生的效应。因变量是自由之家的政治自由指数,最高为7分,以0.5分为增量,数字越大表明政治自由越大。援助是关键解释变量,由经合组织官方发展援助与受援国国民生产总值(GNP)的比率来表示。模型中的其他控制包括人均国内生产总值、一个关于该国是否具有基于英国普通法的法律传统的虚拟变量,以及关于种族、语言和宗教分化的测度。此外,该模型包括一个虚拟变量,表明苏联在1970年代和1980年代期间是否将这个撒哈拉以南非洲国家视为“革命民主”或“社会主义导向”。为矫正潜在的内生性,人口测算和一个是否是法国殖民地的虚拟变量,被用作援助的工具变量。此外,为了说明援助对民主产生的积极影响在时间上是偶然的这一事实,Dunning(2004)将样本观察分为两个时期(1975-86和1987-97),并对每个时期估计相同的模型。

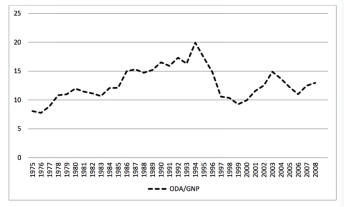

由于我对中国作为非洲主要援助提供国的崛起是否会削弱西方援助对民主的影响感兴趣,我根据上述两个假设对Dunning的模型进行了两次修改。首先,我将数据集扩展到2008年,将后冷战样本分为两个时期:1987-2000和2001-2008,以2001年为分界点,也就是中非合作论坛第一次部长级会议之后。一个潜在的关注点是,2001年也可能是西方国家,特别是美国开始减少在非洲援助计划的时间,因为它们在9·11恐怖袭击后更多地关注其他地区的国家安全优先事项。换句话说,西方援助对民主的影响可能是由于官方发展援助的减少,而不是新的中国援助的提供。然而这不太可能是实情,因为发展援助通常承诺多年,并分期支付。这种关注可以由数据进一步消除。图1显示了1975 - 2008年期间所有48个撒哈拉以南非洲国家的官方发展援助与国民总产值(GNP)的平均比率。我们可以看到,传统援助提供者对非洲的援助在这一时期的头二十年稳步增长,从1975年的8.08%增加到1994年的19.92%。援助在之后五年急剧下降,但从2000年开始再次攀升。事实上,与2001年的数额相比,西方在随后的每一年(2006年除外)均给予了更多的发展援助。

图1 OECD的ODA占到GNP的比重

我做的第二个变化是包含每个国家收到的中国援助金额的测算,这将允许我们测试假设2。不幸的是,中国没有提供关于援助支付的官方统计数据,而且关于到底怎样才算援助仍存在争论。一些学者试图通过结合多个来源,如商务部(MOFCOM)、中国进出口银行(进出口银行)和各种统计年鉴来对中国对非洲的援助提出合理的估计(例如Brautigam,2008,2009; Lum et al.,2009)。然而,疑问仍比答案要多。为了避免个别国家缺乏援助数据,本文采取了一种不同的方法,构建一个基于专家意见的测算方法。2010年11月,我成功对商务部和进出口银行相关部门工作人员和官员进行了小规模调查。在调查问卷中,每个受访者被要求首先写下,据他们所知在2001年至2008年期间,获得的中国援助量最多与最少的两个国家。然后,他们被要求参考这两个国家获得的中国援助金额,将全部48个国家中的每一个国家分入七个级别中的一个。我们共收集了13份有效问卷。 作为获得他们的回答的条件,我通过对每个国家的分数取平均值,将平均分数高于6的国家指定为主要接受者,以此来构建中国援助的总量测算。这份列表上由十一个国家:安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、喀麦隆、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、利比里亚、尼日利亚、苏丹、赞比亚和津巴布韦。毫不奇怪,这些国家中的大多数经常将中国参与非洲的新闻报道置于头条。

为了检验由专家意见构建的这个变量的外部有效性,我研究了2001-2008年中国与48个非洲国家在文化、安全和经济方面的一些交互方式。文化参与度是根据一个国家是否创办了在世界各地建立的促进汉语和促进文化交流的孔子学院来衡量的。安全参与由两个特征来衡量:中国是否有一个常设国防参谋办公室,以及是否将小武器转让给一个国家。我使用四个项目来衡量经济参与:该国是否从中国收到优惠贷款、双边贸易额、经济援助(合同、劳务交换和咨询项目)数量和来自中国的外国直接投资。

表1比较了中国主要受援国和其他国家在这七种测算方式中的表现。我们可以看到,调查受访者认为从中国获得大量援助的国家,更有可能创办中国孔子学院、设立国防部参谋机构、接受小武器转让、优惠贷款和来自中国的经济援助,并与中国有更多的贸易。然而,两组国家之间的外国直接投资流入却相差无几。由于这些指标中的大多数应该与援助高度相关,以上结果表明基于专家调查得出中国援助主要接受国的测算方法是相当可靠的。

表1 中国援助主要接受国与其他国家比较

|

|

主要接受国 (N=11) |

其他国家 (N=37) |

检验统计量 |

|

孔子学院 |

81.82% |

16.22% |

16.98*** |

|

国防参谋办公室 |

63.64% |

5.41% |

18.87*** |

|

武器转移 |

63.64% |

24.32% |

5.89** |

|

优惠贷款 |

90.91% |

32.43% |

11.67*** |

|

贸易 |

1336137 |

363421.8 |

2.12** |

|

经济援助 |

264380.2 |

38837.59 |

4.22*** |

|

FDI流 |

164.18 |

163.43 |

0.0028 |

|

原油生产者 |

45.45% |

5.41% |

10.92*** |

|

ODA/GNP |

8.03% |

14.55% |

8.20*** |

注:百分数的检验统计量基于卡方检验。数字值得检验统计量基于双样本T检验。***p<0.01,** p<0.05,*p<0.1。

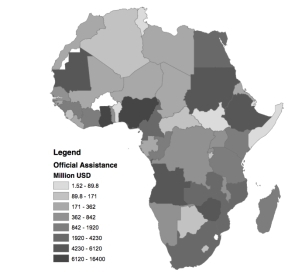

除了基于调查的测算之外,我还利用了新获得的AidData研究人员编制的一个数据集,该计划旨在使援助信息更加透明和便于获取,以提高关于援助分配和援助有效性的研究质量。AidData的中国在非官方资金数据集(COFAD)于2013年4月发布,采集了2000年到2011年的数千份关于中国支持的在非项目的媒体报道,这一数据集包括在51个非洲国家的1,673个项目信息和承诺的750亿美元官方资金信息(Strange等,2013)。虽然其方法和覆盖面有一些问题,但该数据集为我们提供了在国家层面测算中国在非洲经济援助的一种可供选择的替代测算方法。 COFAD跟踪来自中国的三种类型的资金流动:官方资金,非官方资金和军事援助。官方资金包括类官方发展援助、其他官方资金流(OOF)、模糊的官方资金和官方投资。非官方资金包括非政府组织援助、企业援助、合资企业,以及有或没有国家参与的外国直接投资。军事援助包括指定用于非发展或非人道主义目的的资金。为了本研究的目的,我使用官方资金的数据,因为它与经合组织的官方发展援助概念最为相似。图2展示了2000 - 2011年数据的可视化效果。图中各国之间差异很大。在这一期间,接收中国官方资金最多的10个非洲国家以降序排列是加纳、尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果民主共和国、苏丹、津巴布韦、安哥拉、利比里亚、刚果共和国和莫桑比克。这些国家中的每一个均从中国获得了42亿美元到143亿美元不等的援助。相比之下,索马里只能得到285万美元,仅为加纳收到数额的两千分之一。令人放心的是,基于COFAD的十大接受国中有七个也是基于专家意见的主要接受国。

图2 中国对非官方援助(分国家),2000-2011

注:图片显示了2000-2011年期间每个非洲国家接受中国官方援助的总量。来源:AidData。

对于其余的变量,我依赖于Dunning(2004)的原始数据集,并将其扩展到2008年。然而,对他数据的仔细检查揭示了测算中的两个问题。首先,人口和人均GDP不随时间改变。换句话说,在他的模型中,所有23年中每个国家的这两个变量都只有固定的值。第二,在将数据集扩展到2008年的过程中,我发现关键的自变量,ODA与GNP的比率不能与世界银行世界发展指标(WDI)中的同一变量一一对应。两者之间的相关性为0.951。虽然大多数国家年份的数字是相似的,但是三个国家(安哥拉、埃塞俄比亚和塞内加尔)的数量却推后了一年。也就是说,例如,1990年的ODA/GNP被记录在了1991年。

我通过使用正确测算更新数据集来修复这些问题。1975年至2008年期间的人口数据(以百万人计),人均国内生产总值(按2005年国际美元PPP固定值计算)和国产总值(按固定当地货币单位计量)来自WDI。ODA支付数据(以美元计算)获取自OECD的统计数据库。我选择计算ODA与GNP的比率,而不是直接使用WDI的数据,因为后者的覆盖率较低。 尽管有一些小的差异,两个测算方法的相关性是0.99。

五、发现

在谈及主要结果之前,我要首先检查Dunning(2004)的结果是否在样本覆盖率扩展到2008年后,仍然成立。使用更新和校正的数据,我在三个时间段估计了模型。前两个时间段对应于Dunning的模型,最后一个时间段覆盖了从1987-2008年间的22年。与Dunning(2004)的做法相似,我在每一个期间都执行了三个模型,分别使用同期关键自变量、一年滞后关键自变量、五年滞后关键自变量,以使因果方向得以孤立,并且用人口和法属殖民地作为ODA变量的工具变量。。

关注模型1和模型2,我们可以看到,结果与Dunning的表3中报告的结果非常相似。在冷战时期(1975 - 1986年),ODA / GNP的系数估计在所有三个模型中都是负的,但在统计上不显著。相比之下,冷战后时期(1987-1997)的ODA / GNP系数都是正的,并且在统计上显著,尽管影响的幅度相当大(200-300%)。“苏联客户”虚拟变量的符号和统计意义也与Dunning的发现一致:在较早期间系数在统计上显著为负,但在后期系数则变为显著为正。 这些结果证实,援助的影响在两个时期内存在分化。

如果我们将样本期延长到2008年会发生什么?结果显示在模型3a-3c中。虽然这一时期ODA / GNP的系数仍然为正,但它们在统计上不再具有显著性。结合模型2a-2c的结果,这表明在1990年代初期,官方发展援助变量和自由之家的得分之间的强相关性在后几年消失,导致无法发现整个期间的援助条件效应。这种逆转,正如我在上一节中所说的,可能是由于中国作为非洲的主要援助提供国的兴起。

为了考察非洲援助与民主之间的正向关系是否真的被2000年代中国援助在非洲大陆的可得性和涌入所抑制,我将后冷战时期分为两个部分。第一期包括1987年至2000年的14年,比模型2所涵盖的期间长三年。第二期对应于2001 - 2008年这段后中非合作论坛年份。再次,对于每个时期,我以同期、一年滞后和五年滞后的关键独立变量运行三个模型,并用人口和法属殖民地来作为ODA变量的工具变量。

我们报告了两个时期西方援助附加条件的影响。在FOCAC前期(模型4a-4c),在所有三个模型中,ODA / GNP的系数估计值在0.1或0.05水平上仍然显著为正,尽管效应的量级相当小(30 -50%)。相比之下,后FOCAC年份(模型5a-5c)中ODA / GNP的系数都是负的,并且在统计学上不显著。这支持了第一个假设,即随着中国作为替代援助来源的兴起,西方官方发展援助对受援国民主的条件效应减弱了。

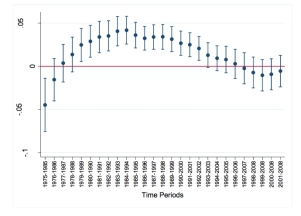

为了进一步研究西方援助条件的有效性随时间的变化,我将数据分为27个十一年期间,从1975 - 1985年冷战前阶段开始。然后我使用同期的ODA/GNP估计每个时期的同一模型。图3绘制了ODA / GNP系数随时间的点估计和95%置信区间。援助条件对民主影响的衰退和流动是显而易见的。在前四个时期,苏联援助大多数时间仍然可用,西方援助对民主没有影响,甚至有不利影响。在OECD国家成为非洲主要捐助国的下一个十年期间,这一趋势逆转,尽管影响程度到1990年代末期大幅度减弱。在2001年的最后11个时期中的10个时期,中国开始成为非洲的主要参与者的那一年,西方援助的民主化效应再次消失。

图3 援助附加条件民主化效应随时间的变动

注:点估计量和95%置信区间是使用表3中每个时间段模型的设定来获得的。

中国援助的规模有多大? 我首先通过在模型中加入中国援助的国家级变量来探索这个问题。由于基于调查的测算和COFAD测算均始于2000年,我只能估计后中非合作论坛期间的模型。这里要注意的第一件事是,官方发展援助变量在统计上是不显著的,证实了援助条件在这一时期不再有效的结论。在模型6a-6c中,主要援助接受者虚拟变量的系数是负的并且在统计上显著:在中国的经济援助中占大部分份额的国家变得不太民主,其自由之家得分平均下降了0.8分。考虑到这些国家在2000年的平均分是3.14,这一下降幅度是相当可观的。在模型7a-7c中,我用来自中国的官方援助替换主要援助接受者虚拟变量。这一次,系数估计仍然是负的,但不能与零区分,可能是由于COFAD数据集中存在大量的缺失值。总体上,这些结果部分支持第二个假设,即从中国获得更多援助的国家更有可能看到自由之家的得分下降。

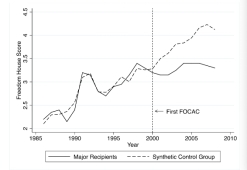

为了进一步评估从中国获得援助的结果,我使用综合控制分析来比较中国援助的主要受援国的自由之家分数随时间的变化与其他可比国家的变化之间的差异。综合控制法是一种数据驱动程序,它基于近似暴露于干预的单位的特征的比较单位的凸组合来构建控制单位(Abadie, Diamond, & Hainmueller, 2010)。在本例中,干预是2000年第一个FOCOC,处理单位是专家意见确定的主要受援国。因为处理应用于多个状态,我通过取平均值并将它们作为单个单元来将它们组合在一起。我使用1986-2008年期间的面板数据进行综合控制分析,因为1986年之前的数据包含相当数量的缺失值。换句话说,我有14年的处理前数据。

结果变量仍是自由之家分数衡量的政治自由水平。预测指标是官方发展援助和人口,它们在前处理期间取平均值,并每两年增加其滞后期。综合控制分析的结果如图4所示,列出了1986 - 2008年主要受援国及其综合对应部分的自由之家分数。注意,两个轨迹在前FOCAC周期紧密地相互跟踪。这表明,合成控制组提供了在没有大量涌入中国援助的情况下,将会在主要受援国观察到的政治自由水平的合理近似。

图4 主要援助接受国与综合控制组的自由之家得分趋势比较

然而,在第一次中非合作论坛之后,两条线开始分叉。虽然合成控制组中自由之家的得分持续上升,但主要受援国的得分在2001年略有下降,爬回到最高的处理前水平,然后保持平稳三年,并在2007年再次下降。两条线之间的差异表明中国无条件援助的巨大负向影响,这种影响随着时间的推移而增加。作为中国经济援助的主要接受国的估计影响是巨大的:在整个后处理阶段,自由之家的得分将在7分制中平均增长0.55分,增长幅度为16.6%。这些结果为假设2提供了更强的支持。

六、结论

这项研究重新审视了一个关于利用外国援助促进民主的重要而持久的问题。在早期关于援助条件的时间效应的研究的基础上,我发现在过去三十年中,撒哈拉以南非洲的援助与民主之间的关系受到两个事件的限制:1980年代后期冷战结束,以及中国在新世纪交替时与非洲的交互。实证证据支持这样的论点,即援助条件仅在非洲国家没有其他援助来源的时期起作用,这种情况使来自西方援助提供国关于撤回援助的威胁更为可信。这些结果与Dunning(2004)关于援助条件效力的可信承诺理论一致。这些结果也对研究援助提供者意图的文献作出了贡献(Alesina & Dollar, 2000; Bermeo, 2011; Bueno de Mesquita & Smith, 2009; Wright, 2009)。此外,援助条件效应的时间分歧表明,未来的研究在审查援助民主化关系时,应考虑对后冷战时期进行分解。

西方援助附加条件的支持者可能认为这些结果令人沮丧。然而,根据定义,中国和西方之间的竞争对非洲来说不是坏事。最近,在前美国驻华大使John Huntsman和非洲大使馆官员的讨论中,肯尼亚驻华大使Julius Ole Sunkuli表示:许多非洲官员认为,援助提供国之间的竞争,在几十年很大程度上以西方为主的发展模式之后为非洲国家提供了新的选择,这对非洲的发展产生了积极的影响。南非部长全权代表Dave Malcolmson也发表了类似的评论:

中国作为对美国和欧洲援助提供者的平衡在非洲的出现,通过创造竞争和给予非洲国家选择权,对非洲产生了非常积极的影响。我记得在2006年中非合作论坛首脑会议之后,当中国对许多国际媒体宣布对非洲作出许多承诺时,传统援助提供国改变了态度。他们认识到,他们必须与中国竞争,并开始“主动打电话”。欧盟随后提出了基础设施项目(它们在此前已经在事实上放弃支持这些类型的项目),世界银行开始支持更多的农业项目。

最后,随着中国的援助和发展计划继续扩大,它们也可能进化。据报告,从中国收到数十亿美元的国家的违约风险促使北京重新考虑其发展融资战略,转向采用更加制度化和多边的方法来分散其风险(Kynge&Wildau,2015)。这方面的证据来自中国最近建立亚洲基础设施投资银行(AIIB)的举措。尽管美国对它的盟友接纳这一被广泛认为是世界银行竞争者的新机构而感到惋惜,这些传统援助提供国作为AIIB的创始成员国可能导致中国援助项目与西方模式的进一步趋同。在这种时点,援助附加条件可能变得重新有效起来。

( 作者简介:Xiaojun Li 是英国哥伦比亚大学政治科学系助理教授。)

(译校者:夏庆杰 顾思蒋)

中国的降速与再平衡:对次撒哈拉非洲地区潜在增长与贫困的影响

Csilla Lakatos Maryla Maliszewska Israel Osorio-Rodarte Delfin Go

摘要:本文探讨了中国预期的两条互相关联的转型轨迹:经济放缓和投资与消费之间再平衡的经济影响,并估计了世界其他地区的溢出效应,并特别考察了次撒哈拉非洲地区的国家。报告发现,中国国内生产总值若在2016-2030年间平均每年下降1%,则预计将导致次撒哈拉非洲地区(SSA)国家的国内生产总值每年下降1.1%,全球则平均下降0.6%,这一预测基于过去的趋势,并向后预测推演至2030年。不过,如果中国的转型也引发了显著的再平衡,经济增速放缓的负面收入效应就可能被提高中国总体进口水平的再平衡过程,以及对其贸易伙伴的正向贸易效应所抵消。如果全球供应对中国的相对价格变动和消费需求的新来源作出积极回应,中国的大幅再平衡可能对全球经济产生整体有利的影响。最后,与独立出来的中国经济增速放缓对次撒哈拉非洲地区贫困的增加效应相比,再平衡将会减少贫困的发生率。总体而言,中国经济的减速与再平衡共同作用的效应,将在2030年增加次撒哈拉非洲地区国家4.7%的产出,但这一影响的程度因国而异。

一、引言

自20世纪90年代以来,与非洲

进行经济接轨一直是中国决策者的优先事项。通过提升双方的经济关系,中国获得了针对本国产品与服务的充满活力与不断扩大的市场、原材料与能源的可靠来源、较低工资水平的对外直接投资目的地,以及,来自非洲国家在国际事务上强有力的政治支持。另一方面,非洲受益于中国在基础设施投资、技术和知识转移方面的资金和技术援助,以及中国在开展发展和工业化项目上相对较强的能力。

即使如此,中国经济正在发生重大变化。“十二五”计划认识到,从长远来看,年增长率超过10%(2003 - 2010年度的平均水平)是不可持续的,并预计此后每年增长率为7%。中国政府除了抑制快速增长之外,也力图对经济重新平衡,更倾向消费而减少对投资的依赖。事实上,最近的数据显示,2013年投资占国内生产总值的比例已经上升到46%以上,这一现状也进而导致了产能过剩。中国促进结构转型的一些最重要的举措包括:a)促进城市化的政策——这一政策将会有助于促进国内消费;b)鼓励低国民储蓄的政策——导致更低的投资;以及c)提升国企效率、向非国有资本开放更多部门投资机会的政策。

经济溢出的最重要渠道是通过贸易和投资产生的收入影响。首先,中国的经济战略将会降低针对非洲出口的外部需求。由于中国经济预计将由目前的7%增速,在2030年前变为4.6%,因此可能需要较少的进口来加强国内制造业的生产。中国对进口的需求下降会大大影响作为商品、原材料和石油出口国的SSA国家。另外,随着中国国内总需求从投资品转向家庭消费和服务,消费品和服务出口商可以从再平衡中获益。第二,全球需求疲软预计将转化为商品价格下跌,这将对净商品出口商的贸易条件产生负面影响。第三,由于劳动力成本上涨,一些中国企业可能将生产转移到劳动力丰富的非洲地区。虽然外国直接投资和跨国公司在我们的建模框架中没有被明确考虑,但随着SSA地区专业化于相对劳动密集的商品,这种比较优势的转化影响将得到间接地体现(Chandra et al.,2012; Dollar,2013)。第四,随着中国经济增长放缓,储蓄量有可能下滑,导致中国对非洲投资减少,尤其是在自然资源部门和基础设施方面。

本文有两个中心论题。首先,我们将重点放在次撒哈拉非洲地区,探讨中国经济衰退对世界其他地区的经济影响。第二,我们通过对预期效益和损失的驱动力进行深入考察,分别分析了中国经济再平衡的影响,并揭示了政策干预的潜在领域。

本研究对现有文献的贡献是多重的。首先,我们不仅考察了其他作者通常分析的增长溢出效应,而且还单独考察了中国再平衡的影响,以及中国预期转型的综合影响。其次,我们提供了中国改革对非洲贫困与共同繁荣所造成影响的估计。最后,我们更新并拓展了我们的建模工具,以便对世界其他地区进行类似的分析。

二、中国与非洲之间的经济交互

(一)贸易关系

中国与次撒哈拉非洲的贸易自1990年以来一直以惊人的速度增长,迄今增长幅度已超过100倍。2014年,中国对SSA的出口总额达到840亿美元,而SSA向中国出口的总额为630亿美元。2001年中国加入世贸组织后,两地贸易关系发生了显著的积极变化。1990 - 2000年间,两地的贸易平均增长率为17%。自从中国加入WTO之后,双方贸易在2001-2014年间增长了27%,且期间还经历了2008-09年金融危机所导致的全球贸易下滑。作为结果,中国在2009年超过联合国成为SSA地区最大的贸易伙伴。

将SSA地区作为一个整体,中国占到了该地区出口总额的16%(这一数字甚至超过了区域内出口所占的比重,10%),占该地区进口总额的14.3%。对这些总量的区域分解,突出了重要的区域异质性。南非、赞比亚和其他SSA国家,出口相对高于区域平均水平,而马达加斯加、博茨瓦纳和加纳从中国进口的水平则高于区域平均水平。

在部门构成方面,SSA地区对中国的出口集中在自然资源行业,约占总量的78%。另一方面,SSA地区的大部分进口由高、低技术制造品构成,两类制造品分别占总量的48.6%和37.7%。两地之间贸易的部门构成可能会引发一个相关的担忧,中国从非洲的进口主要集中于低附加值商品和原材料商品上,这可能会限制非洲工业化和沿价值链向上移动的机会。这暗示了SSA与中国贸易的性质,将倾向于限制非洲的增长前景,使之难以完成可持续的结构升级和经济分化(Ighobor,2013)。

然而在实证文献中,这些担忧常常是有争议的。此前的研究发现,出口集中于初级产品的非洲国家比出口更多样化的国家获得更大的增长效益,如果一国的出口对中国的生产链或其消费链有贡献,那么该国可能会更快地从全球金融危机中的影响中得到复苏(Maswana,2010)。与常规观点相反,一般认为从中国进口增加将对一国增长产生负面影响,然而实证证据表明,中国在一个国家进口总额中的份额对增长有显著的正向影响(Baliamoune-Lutz,2011)。

在贸易优惠方面,目前中国与任何SSA国家或地区之间都没有自由贸易协定。中国出口商在SSA市场面临的平均关税壁垒(10.1%)明显高于SSA出口商在中国市场所面临的壁垒(5.2%)。部门保护模式之间存在着显著的差异。在中国对SSA国家市场的出口方面,低技能制成品和农业产品受到最多保护,平均关税分别为19.2%和16.5%,而高技能制造业5.8%的关税则低于其他制造业。另一方面,SSA出口商面临受保护最多的中国部门是农业和高技能制造业,关税税率为7.3%和7.6%。我们还注意到,进口的自然资源产品(煤、石油、天然气及其制品)可免税进入中国市场。

像其他发达国家一样,中国在2003年加入世贸组织后不久就开始向SSA最不发达国家(LDCs)提供免税市场准入,该免税方案包含了190种商品。从207年开始,免征税商品增加到440类。最终到了2009年,关税豁免的范围涵盖了LCD国家95%的出口商品。在这些LCD国家中,安哥拉、苏丹、刚果、赤道几内亚、刚果民主共和国获益最多,因为它们向中国的出口额占到了LCD国家的90%。

中国从投资导向转向以消费为基础的增长模式的再平衡,预计会改变中国进口品的构成,使后者更偏向消费品或最终产品。鉴于SSA对中国的出口中消费品占比低于世界其他国家,如果次撒哈拉非洲的产品供给能够积极响应这一转机,中国的这种进口的构成变化将为贸易扩张提供新的来源。

与其他类似市场的出口结构相比,某些SSA国家在向中国市场出口最终产品方面尚有未开发的潜力。例如,我们发现,虽然消费品只占肯尼亚向中国出口中,消费品只占百分之十六,但该国对日本的出口主要是花卉、茶和咖啡制品。塞内加尔向日本和韩国市场出口的鱼和甲壳类产品占出口总额的90%以上,但同类商品仅占出口到中国总额的24%。在马达加斯加的例子中,该国出口到日本的主要产品香草和丁香,在出口到中国产品中比例明显不足。

(二)投资关系

尽管不如贸易增长那么迅速,中国与次撒哈拉非洲的投资也经历了显著地增长(有限的数据可得性,增大了我们对中非交互规模扩大程度的估计难度)。到2012年,SSA地区累计来自中国的外国直接投资总额为185亿美元,而这一数字在2003年仅为46亿美元。另一方面,SSA国家在中国的外国直接投资据报道为115亿美元(UNCTAD,2014)。中国对非洲的大部分投资集中在资源丰富的国家,如安哥拉、尼日利亚、南非、刚果民主共和国、苏丹和赞比亚(Ighobor,2013)。中国投资的主要行业是矿业(30.6%)和金融(19.5%)(MOFCOM,2013)。

中国对非洲的投资政策较为复杂,不甚透明(Johnston和Yuan,2014)。管理投资关系的制度框架主要基于中非合作论坛,在该论坛的框架下共签署了45项经济技术合作协议。此外,多达32项双边投资跳跃(BIT)和9个双边征税条约(DTT)也增加了现有规则的复杂性。

中国直接投资非洲制造业的一种重要机制是通过工业园区或经济特区(SEZ)。在2011年中国政府批准的19个特区中,有5个在次撒哈拉非洲地区,分别位于埃塞俄比亚,毛里求斯,尼日利亚(2个)和赞比亚。中国政府在2007年后就停止了招标,但是私营企业继续在非洲自行建立、扩张、倡议新的工业园区或自由贸易区,涉及国家包括尼日利亚、塞拉利昂、乌干达、博茨瓦纳和南非。

有趣的是,只有一个经济区的主要部门是采矿行业。各个经济特区的工业重点根据所在地区不同而变化,涉及包括铜矿、服装、食品、电器、机械和建筑材料在内的诸多行业。

中国经济特区项目在非洲的成功可能有数个原因(Brautigam等,2010, 2011)。首先,中国在建设本国经济特区方面有着成功的经验。其次,这一努力是政府重要倡议的一部分,该倡议兼具政治与经济的目标。政治意愿或许有助于这些项目的实施。第三,这一倡议获得了来自中国政府十分慷慨的资金和非资金支持。最后,这些区域来自私营部门联盟受利润驱动的倡议,尽管许多带头企业是国企。但另一方面,要在SSA地区成功建立经济特区,将面临十分巨大的政治、经济、社会挑战。值得注意的是,当地人参与、学习不足,可能会影响经济特区促进SSA地区工业化的能力。此外,跨文化沟通障碍、治理问题、与当地社区的冲突、缺乏透明度和非洲政府执行能力等挑战,都可能会限制经济特区的成功。经济特区只有在吸引足够的本地和外国投资、创造当地就业机会、促进出口和提高当地工业竞争力的情况下,才能取得成功。如果区域之间不能整合,知识和技术无法得到转移,无法在当地创造就业机会,那么经济特区可能就不会成功。

(三)中国的发展援助

经验证据表明,来自中国的官方发展援助在非洲大陆的欠发达国家与发展中国家之间是相对平均分布的(Brautigam 2011a;2011b)。赠款和零息贷款是中国在1995年以前使用的主要对外援助手段。随着时间的推移,与OECD国家不同,中国脱离了传统的援助工具,开始实施一种官方发展援助与其他官方融资的组合工具,后者包括出口买家信贷、市场利率官方贷款和向在非中国企业提供的战略信贷。大多数发展资金来自中国的政策性银行。截至2009年,约有一半(47%)的中国对外援助指向非洲。

Brautigam(2011a)的研究得到了一些有趣的发现。首先,毫不奇怪的是,那些与中国台湾仍保持所谓外交关系的国家,没有得到来自中国的官方发展援助。第二,与普遍的印象相反,援助并没有更多地给予那些资源丰富的国家,如尼日利亚或刚果民主共和国。赠款和无息贷款在国家间几乎是均匀分配的,而优惠贷款的拨付则与一国支付能力相关。例如,对诸如毛里求斯、纳米比亚、博茨瓦纳这些中等收入国家,或是对那些为产生收入的项目融资的国家,中国可能会提供市场利率的官方贷款。事实上,Lin和Wang(2014)也指出,截至2009年,中国对非洲的优惠贷款中只有8.9%用于提取自然资源。相比之下,该研究强调, 61%的优惠贷款用于基础设施建设,16%用于资助工业发展。

(四)融入全球和中国价值链(GVCs)

在一个以国际生产网络和全球价值链为主的世界中,如果只从贸易数据的总体角度看,可能无法清楚地看出一个国家的比较优势。令人惊讶的是,正如2014年《非洲经济展望》(非洲发展银行,2014)所指出的那样,非洲与全球价值链的融合超过了人们的预期,仅次于北美和东南亚,是世界第三大全球价值链融合区域。中国预期的中长期结构转型,对非洲进一步参与到全球价值链中可能也是一大利好。鉴于中国的适龄劳动力人口预计将不再增长,工资仍将上升,中国作为制造业中枢的吸引力很可能将会下降(非洲发展银行,2014)。如Chandra等(2012)提出的那样,中国可能很快就会向外输送8500万个轻制造业工作岗位,而非洲很可能从这一机会中受益。

三、经济溢出的文献综述

虽然探索一国政策行动对其他国家外部效应,即溢出效应的经济文献相对较广泛而丰富,但是少有研究探讨中国国内政策潜在变化对世界其他地区,尤其是对非洲的影响。

(一)中国的经济减速

根据IMF(2014)的报告,中国经济增长放缓预计对发达经济体的影响将大于亚洲以外的新兴市场。平均来说,中国经济放缓一个百分点可能导致发达经济体增长率下降0.15%,(其中受影响最显著的是日本,增长率下降预计在 0.2%左右),而对其他新兴市场的整体影响预计会较小。然而,商品出口新兴经济体可能会受到来自贸易效应更大的影响。这些估计数字与文献中所报告的相一致。Duval等(2014)也提供了量化证据表明,中国经济增长方式的变化具有相当大的国际溢出效应。根据他们的估计,中国经济增长每增加1个百分点,1年后亚洲经济体GDP平均将会增加0.3个百分点,而非亚洲经济体则会平均增加0.1个百分点。Arora和Vamvakidis(2010)也做了估计,他们的结论是中国经济增长每增加1个百分点,其他国家的平均经济增长幅度为0.5个百分点。

世界银行(2015)使用结构向量自回归(VAR)模型和南非2002Q2至2014Q2的数据估计,中国经济增长率下降1个百分点,南非产出增长率短期内会下降0.37个百分点。正如作者所指出的,他们的结果与Houssa(2015)等报道的结果相一致。

一脉相承,Anderson等(2015)使用动态一般均衡宏观模型(AFRMOD)考察中国经济转型对次撒哈拉非洲地区的多层面影响。结果显示,根据过往趋势,中国累计实际GDP下降2.6个百分点,可能导致次撒哈拉非洲地区实际GDP下降了近0.2个百分点。作者们还强调了这样的事实:区域总量数据掩盖了广泛的国家异质性。更确切地说,根据过往趋势,SSA地区商品出口国(除尼日利亚和南非)的真实GDP将会下降仅0.8%,相比之下,非商品出口国的GDP仅会下降0.01%。

(二)中国的再平衡

Ahuja和Nabar(2012)考虑了中国增长模式从投资转向消费的再平衡所造成的影响。这两位作者强调了这样的事实:由于中国消费的低进口依赖,从投资转向消费的再平衡将会导致对贸易伙伴的负向溢出效应。他们的结果显示,中国投资减少1%,全球经济增长的潜在减少幅度在0.1%以下。

Drummond和Liu(2013)报告的结论,在次撒哈拉国家之间是可比较的。作者们采用固定效应动态面板回归模型,发现中国国内投资增长1%,SSA国家的出口平均将会增加0.6%。这一影响对于资源丰富的国家来说会更大一些。Bandara(2012)发现,SSA国家对中国的出口和来自中国的FDI,对非洲国家经济增长会产生影响,但这一影响在较近的样本时期中变小了。

Busse等(2014)使用了一种类Solow增长模型,采用面板数据来考察中国贸易、FDI和援助对SSA国家的影响,发现自然资源的出口国受到正向贸易条件效应的影响。然而,作者们并未发现中国在非洲的投资和援助对当地增长产生影响的证据。

安德森等人(2015)发现15年后,商品出口国(不包括南非和尼日利亚)注册实际消费收益,在中国的经济改革中,中国的经济改革将重新平衡国内需求的增长来源, 约为百分之六点五左右,由较高的商品财富,较高的国内需求和更大的投资带动。 商品进口商的收益预计将下降约0.4%。

在捕捉中国经济改革将发展源头从国外需求转向国内需求的例子中,Anderson等(2015)发现,在改革15年之后,商品出口国(不包括南非和尼日利亚)实际消费收益比基准水平增加了6.5%,这一上升的驱动力来自更高的商品财富、更高的国内需求和更高的投资水平。相对而言,商品进口国的预计收益较低,仅比基准水平高0.4%左右。

从计量经济学文献可以看出,两地经济关系对非洲经济增长前景有重要的影响。然而,不同研究报告的结果对用于估计的数据和方法非常敏感。VAR(向量自回归)模型在估计增长溢出效应时是最被广泛使用的设定。数项研究采用了结构回归,而较少的研究使用了一般均衡技术。这些结果对时间段、数据特点和计量经济学设定高度敏感。此外,人们会认为一般均衡模型的估计考虑了供给、需求和要素市场的约束,能获得比那些不考虑上述因素的模型更为精确的估计结果。

四、中国转型对次撒哈拉非洲地区经济层面的影响

中国经济的预计变革,对次撒哈拉非洲国家既是机遇也是挑战。计划的再平衡,是将增长从投资拉动转向国内消费,以及将中国的增长从国外需求拉动转向国内需求拉动,这一变化将会对中国的主要经济伙伴产生极大的影响,这其中就包括SSA国家。全球一般均衡模型,加之良好定义的,不同主体、贸易和现金账户流之间的经济联系,非常适合分析此种政策变动所造成的经济影响。接下来的章节描述了建模框架和模拟结果。

(一)方法

我们将要开展的经验分析依赖于联系模型(LINKAGE)——一个全球化的、多部门的、多要素的、动态可计算一般均衡(CGE)模型,由世界银行DEC前景小组开发(Van der Mensbrugghe,2011和2013)。 LINKAGE是分析政策变化对国内或全球经济不同方面产生影响的理想工具,因为它可以考虑主体(消费者,生产者,政府等)、产业间和产业内联系、国内外市场,以及供给、需求和资源约束之间的相互作用。

CGE模型被认为是最好的理解各种不同情况下影响程度的工具。由于这类模型结构丰富,它们能够捕捉不同部门间复杂的相互联系,和需求供给的长期发展情况。然而,这类模型无法通过仅关注经济的真实部分的发展来跟踪短期动态,因此它们无法被用作预测工具。CGE模型不能以与计量经济学模型相同的方式对预测的统计准确性进行测试。简而言之,它们是用于场景构建的工具,而不能用于预测。

当前版本的LINKAGE很大程度上依赖于9个公开的GTAP数据库(Narayanan等,2015)。该数据库允许我们灵活地汇总141个国家和地区、57个部门。我们涵盖了17个单独的次撒哈拉非洲国家,以及一个剩余SSA地区国家的总量。世界其他部分由诸如中国、印度、美国这样的大国,以及欧盟28国和区域总量(剩余的高收入国家和世界其他地区)来代表。各部门汇总反映了中国与非洲最重要的贸易联系(至少占与中国贸易的5%),代表产业有农业、自然资源、食品、高、低技术制成品和服务。

该模型的核心设定在很大程度上是标准的全球动态CGE模型。生产函数被指定为各种投入——不熟练和熟练劳动力、资本、土地、自然资源(特定部门)、能源和其他物质投入的一系列嵌套常数弹性替代(CES)函数。LINKAGE使用一种最佳的生产函数结构,该函数允许半资本形式。在劳动力市场中,我们假定不变的参与率和不变的失业率。劳动力市场分割允许非技术工人在城乡间流动。

国内各主体的需求按照Armington水平进行设定,也就是说,设定为对国内生产的和进口商品的需求。Armington需求是对所有主体需求的汇总,并且在国家层面上按照国内生产和进口,根据发源地进行分配。

标准情形包含三个关闭规则。一是政府支出占国内生产总值的比例不变;当直接税收能够根据收入的变化进行调整,以保持外部水平上的财政平衡时,财政平衡就是外生性的。第二个关闭规则决定了投资储蓄余额。家庭会储蓄收入的一部分,平均储蓄倾向既受到老幼扶养率的影响,也受到人均GDP增长率的影响。储蓄函数的设定遵循Loayza等(2000)的做法,发达国家和发展中国家使用不同的系数。由于政府和国外储蓄是外生的,投资是储蓄驱动的。最后一个关闭规则决定外部平衡。我们将外生的国外储蓄余额设定为GDP的一部分,这一比例与世界银行和DRC(2014)的设定相一致,同样处理的还有贸易余额。我们认为,对大多数国家来说,到2030年时,外国储蓄占国内生产总值的比例将下降到更可持续的水平。因此,贸易流量的变化导致实际汇率的变动,而不是贸易平衡的变化。

该模型描述了几个关键动态。人口增长率是基于联合国2012年人口预测的中等生育率变量来设定的。劳动力增长率等于适龄劳动力人口的增长率——在本文中定义为15岁至64岁之间的同生群人口。投资等于国内、政府和国外储蓄的总和。资本积累等于上一期(折旧)股本加上投资。生产力增长率根据过去的趋势进行了“校准”,以达到一个与历史、预测增长率(截至2018年)相符合的给定长期增长率趋势,如此,生产力增长率一直到2030年前,都会维持2011至2018年这段时间的平均水平。

(二)过去趋势下的情形

该模型的动态本质使我们能够看到所考察的政策的长期影响。为了能够分别考察经济减速和经济再平衡的影响,我们需要创造一个假设的、非真实的情形,在这一情形中,既没有发生减速也没有发生再平衡。我们把这一情形称为“过去的趋势情形”。它初步追踪了2011至2015年国内实际GDP增长率、经常项目余额、GDP中的投资份额等宏观经济变量的历史变化,然后假定2030年以前增长率保持在7%,且GDP中投资和消费的比例始终保持在2015年的水平不变。我们将存在经济减速和经济再平衡的情形看作是真实的情形。它也追踪了直至2015年的GDP、投资和经常账户的历史发展历程,并且根据这一演变趋势和最新版本的《全球经济展望》(世界银行,2015b),推演至2018年。最后,2019年至2030年的预测,我们依赖于世界银行-DRC(2014)的情形,并通过定义增长率、中国投资、消费和部门增值构成的演变,进一步提炼关于中国减速和再平衡的情形至2030年。

这个假设的过去趋势是为了反映中国经济过去的发展趋势。首先,它假定中国在2030年之前将以7%的年均增长率继续增长。其次,它假定2030年之前,中国投资在GDP总额中所占的比例保持在2015年的水平不变,为46.7%。最后,我们没有对中国经济施加明确的结构性转变,以提高服务业占总增加值的份额。虽然这是一个方便的基准,但重要的是注意到,这种情况假设在中国延续了一种不可持续的,基于投资的增长模式,因此它可能会低估转型所带来的真正好处。

按照2011年不变价格计算,中国经济按照7%的常数增长率,将会在2030年达到27.9万亿美元的产值,占全球GDP的21%。根据过去的趋势情况,GDP不同部分的份额预计不会随时间发生显著变化:家庭消费和投资分别大约占国内生产总值的34%和46%。

到2030年,次撒哈拉非洲地区的经济规模将从1.7万亿美元增加到4.1万亿美元,同比增长了一倍多,实际GDP年平均增长率为6%,人均GDP增长率为3.7%。因此,到2030年,SSA国家在全球经济中所占的比例将从目前的2%提高到3%。预计投资占GDP的比重将略有增加,侵占私人消费的比例。

增长最快的地区预计将是莫桑比克、科特迪瓦和肯尼亚,平均每年人均GDP增长率分别为5.7%、5.4%和5.4%。另一方面,马达加斯加和纳米比亚将比区域平均增长速度慢,预计人均GDP年均增长率在2015至2030年间分别为1.8%和2.5%。在同一时间范围内,该地区两个最大的经济体将以不同的速度增长,从而改变了SSA区域GDP的组成:尼日利亚预计将获得更大的区域内市场份额,在SSA地区GDP占比将从29%升至38%,而南非的经济规模则会从25%降至17%。

为了了解中国预期的结构转型对次撒哈拉非洲地区所产生影响的不同渠道,我们考虑以下各种情况,并将结果与按过去趋势所报告的情况进行比较:1)中国经济放缓,2)中国经济再平衡。

(三)中国经济放缓的影响

“减速”情形旨在探讨中国与次撒哈拉非洲国家在中国预期增长速度变化背景下的内生增长溢出效应。我们假定中国的增长速度在2030年前逐渐放缓,从目前的7%降至4.6%(如世界银行2014年所描述“基准情景”),15年时间内实际GDP的累计损失为13.5%。这一设定相当于2015-2030年间维持仍然相对较高的6%年均增长率。

结果显示,中国经济减速对世界其他地区经济溢出效应相对较小,与过去趋势情形相比,到2030年世界其他地区GDP将下降0.6%(6450亿美元)。SSA地区受到的影响更为明显,预计到2030年,该地区GDP将比过去趋势下降1.1%,约430亿美元。

中国经济减速也显著影响了对国外产品的需求,导致全球对中国的出口减少12.3%(6670亿美元),SSA国家对中国出口减少10.9%(250亿美元)。

中国经济减速预计将会有助于全球商品价格的下降,全球农业品、食品、自然资源商品的价格与过去趋势相比,到2030年预计分别将下降2.9%、1.0%和0.3%。随着世界价格水平下降,净农业产品、食品和自然资源商品的出口国贸易条件恶化。虽然这些影响在变化方向上是符合预期的,但这些估计量被认为达到了下限。商品价格下跌的这种特点,符合Villoria(2009)和Roache(2012)等文献的描述,他们发现中国的增长并不一定意味着对世界商品价格的巨大压力。Villoria(2009)研究了中国影响SSA地区通过更高的世界农产品价格影响农业出口,尽管中国轻微地增加了世界的农业价格(在总量意义上),SSA国家的出口似乎并没有因为这一价格增长而受益。

在本模型的框架范围内,贸易是最重要的经济溢出传播渠道,我们会进一步将总体效应分解至各部门和地区,以更好地理解为什么某些SSA地区比其他地区受到更多的影响。

中国经济的减速预计在2030年将导致世界农产品价格相对过去趋势情形降低2.9%,粮食产量则会降低1%。随着世界价格下降,净农产品、食物、自然资源商品出口国的贸易条件会减少。根据一国与中国贸易在总量和部门比例上的不同,国家层面上的结果可能相当不同。各个国家中受到中国经济减速损失最大的是马达加斯加、喀麦隆和埃塞俄比亚,预计的GDP损失在2030年预计分别为-2.4%、-2.2%、-1.7%。对这些国家的部门出口比例的进一步研究,能够揭示农业和自然资源产品在它们对中国出口中所占的比例。喀麦隆对中国在2011年的主要出口是原油(自然资源)、木材和棉花产品(农产品),占到了总出口的80%。对埃塞尔比亚而言,出口到中国的产品多样化程度甚至更低:芝麻(农产品)是主要出口产品,占出口总额的76%左右。最后,马达加斯加的数据显示,该国对中国出口中,自然资源产品如锆、铬和钛矿石占到了71%。鉴于出口多元化程度偏低,随着世界主要出口品价格下滑,这些国家是贸易损失最大的国家,相比于过去趋势情形,在2030年这三个国家的预计贸易损失分别为-2.3%、-3.4%和-1.9%,贸易损失又转化为GDP损失。另一方面,最不受中国经济减速影响的SSA国家是博茨瓦纳、乌干达和科特迪瓦。对于所有这些国家,低于平均水平的溢出效应可以通过它们出口到中国市场的份额较低来解释,这些国家出口中至中国的比例分别为出口总额的2%、6%和2%。

我们的一项早期研究基于一种类似的方法(世界银行,2015a),发现如果金砖国家存在持续的经济减速(这些国家的平均GDP低于过去趋势情形大约3%),那么在2025年前将会使次撒哈拉非洲国家的GDP相应减少4%。这一结果比本文所给出的结果相对高些,主要原因是经济减速的幅度更高,因为所有金砖国家都发生了减速,包括南非,后者是SSA地区第二大的经济体,与该地区有着强有力的联系,并且这些估计最终并未包括再平衡的影响。

本文中所报告的增长溢出效应估计量,与实证文献中所报告的估计量广泛一致。我们发现,中国经济增长降速1%,能够导致SSA地区经济减速0.12%。IMF(2014)对这一幅度在平均水平上进行了估计,发现中国经济减速1%,将导致发达经济体经济减速0.15%(最显著的影响发生在日本,2%),而对其他新兴市场经济体的总体影响则相对较小。Duval等(2014)发现,中国经济增长1%,将会在平均上使一年后的亚洲经济体增速增加0.3%,而非亚洲经济体的这一数字则为0.1%。Arora和Vamvakids(2010)得到的结果更高,他们估计中国经济增速增加1%,对其他国家经济增速的增益在0.5%左右。

(四)中国再平衡的影响

设定再平衡情形的目标是进一步分解中国经济转型的效应,将一般经济减速的效应和中国经济体会预期发生的更多结构转变所带来的效应区分开来。再平衡战略通过两个主要渠道实施。首先,遵循世界银行(2014)的基础情形,我们假定GDP中投资所占比例在2030年前逐渐从46.7%降低到35.5%,这一差距转化为了家庭消费。第二,中国经济的结构转型使得服务部门的重要性增长,该部门的价值增加比例从2015年的50%增加至2030年的61%。与再平衡战略相一致,家庭消费预计会占据投资在总GDP中所占的比重——这一变化与我们对2024年所实现的假定相一致。中国经济增长率被假定与减速情形中一样,也就是在2015-2030年间维持平均每年6%的增速。

与减速情形中导致全球损失的情形相比较,中国的再平衡对于世界其他地区和SSA地区都会带来利好,与过去趋势情形相比,在2030年,对两类地区的GDP收益分别为5.5%和6%。在极大的简化情形下,这一比较通过一系列消费品和投资品的生产边界曲线或许能够得到更好的理解。减速或紧缩,意味着生产转型曲线向内移动,导致消费品和投资品都受到损失,使生产力和潜在产出都减少。另一方面,再平衡,会使生产曲线向消费品倾斜,远离投资品。这并不一定意味着经济紧缩,或许是一种向偏好部门的资源再平衡(也就是说,生产可能性曲线和其扩张路径在转移)。此外,这并不妨碍新的、倾斜的产出曲线的扩张,尽管在资本方面增长的速度会较过去放缓。对于世界其他地区来说,受益于这种转变以及相对价格的变化,全球(包括SSA地区)的供应必须能够通过将资源重新分配给来自中国的新消费需求来响应这一变化。带来积极影响的重大变化是由许多因素驱动的。

中国的再平衡增加了进口产品的私人消费和隐性需求,因为消费需求比投资更依赖进口。这一改变通过提高出口需求,对世界其它地区均有益处。尤其是在再平衡情形下,中国消费者对本国和进口服务的需求显著增加,导致中国进口服务规模的扩张。与此同时,随着中国生产向服务业转移,国内农产品、自然资源和制造品的生产,在某种程度上被增加的同类产品进口所替代,以满足国内的需求。进一步地,消费者偏向服务的更高需求,使得不可贸易商品的价格相对于可贸易的商品提高,进而导致真实汇率在2030年上升15%。这些因素都将使中国进口显著上升。

我们的结果表明,从投资向消费进行再平衡,将会对中国的外部需求产生显著的正向影响。世界对中国的出口预计将在2030年增加7.9%(4250亿美元),比过去趋势情形下更快,而SSA地区对中国的出口将增加13.2%(306亿美元),也快于过去趋势的情形。

在对中国减速效应的估计中,国家水平的估计结果差异很大。在中国再平衡过程中预计受益最多的SSA国家是肯尼亚、马达加斯加和尼日利亚,与过去趋势情形相比,到2030年这些国家额外GDP收益分别为7.5%、6.9%和6.5%。在马达加斯加和尼日利亚的例子中,高于均值的收益可以回溯到它们对中国的出口中农产品和自然资源产品所占的高比例(对此的讨论可见上文的减速情形)。随着中国的再平衡导致2030年世界农产品、自然资源产品价格比过去趋势情形分别提高5.4%和4.4%,马达加斯加和尼日利亚的贸易条件分别改善2.9%和1.7%,从而导致了高于平均水平的GDP增益。而在肯尼亚的例子中,该国对中国出口中服务业所占的较大比例(40%)解释了额外的收益——中国对服务的需求快速增长。服务产品的价格较过去趋势扩张了5.8%,从而提高了肯尼亚的贸易条件与GDP。

此前对中国国内再平衡所产生的溢出效应的实证估计量化程度较低,且结论互相冲突。与测算增长溢出效应相对,中国再平衡的严格定义仍有待解读,且由于缺乏现存的自然实验,该效应变得更难捕捉。在文献综述章节中所讨论的研究之外,我们的结论与Anderson等(2015)最近的分析十分一致,他们发现,与基准相比,商品出口国(不包括南非和尼日利亚)的真实GDP将会获益1%,真实消费将会获益6.5%,这些收益的驱动力来自更高的商品财富、更高的国内需求、更高的投资。商品进口国的真实GDP则几乎不受影响。

(五)中国减速与再平衡的影响

最后,我们同时考虑减速和再平衡的影响。我们的结论表明,中国的转型,如果同时发生显著的再平衡,将会对全球经济和次撒哈拉非洲地区产生积极的总体影响。我们发现,中国经济减速所带来的负面影响被再平衡所带来的积极影响抵消,因为后者引发中国更高的总体进口,改善农产品出口国的贸易条件效应。中国GDP年均增长率下降1%,将会导致SSA地区GDP下降0.12%,全球GDP下降0.03%。然而,如果伴随世界银行(2014)设想的基准情形中显著的增长模式再平衡,那么SSA地区和全球的年均GDP增长率反而将上升0.34%和0.36%。中国的转型预计对世界其他地区和次撒哈拉非洲地区有利,到2030年,二者相对于过去趋势情形,GDP将增长4.8%和4.7%。

受中国再平衡利好最大的国家是肯尼亚、博茨瓦纳和尼日利亚,2030年GDP增加幅度分别为6.2%、5.8%和5.5%。赞比亚——作为铜出口大国,是我们结论中唯一一个在中国转型过程中蒙受小幅损失的SSA国家。随着中国从投资转向以消费为基础的增长模式,这些产品的世界价格下滑,赞比亚的贸易条件收益和GDP增长收益在重新平衡情形下很小。

五、贫困和不平等效应

我们使用全球收入分配动态(GIDD)模型对不同情形下,贫困和收入分配所受到的影响进行了分析。GIDD是一个自上而下的宏观微观模拟框架,将一系列价格和数量变化从CGE模型分配至家庭调查中。(参见Bussolo、De Hoyos和Medvedev ,2010以及Bourguignon和Bussolo ,2013)。收入分配的反事实是通过对家庭层面数据观察到的初始分配进行以下更改来获得的:1)人口学变更(考虑年龄-性别结构变动,以及教育程度的提高);2)部门就业重新定位;3)不同技能水平和部门的工资水平变动;4)人均消费增长;5)食品和非食品相对价格的变动。最近对LINKAGE和GIDD的应用,包括全球经济农业扭曲效应(Dessus、Herrera和de Hoyos,2008;Bussolo等,2009),全球增长和收入分配效应(Bussolo等,2012),非洲人口学变动效应(Ahmed等,2014),以及非洲的外部和内部冲击(Devarajan等,2015)。

我们使用的是一个包含130个入户调查的大样本,涵盖了全球大约90%的人口和GDP。GIDD模型允许我们分析宏观冲击对世界银行双重目标的影响——减少极端贫困和促进共同繁荣。同时,微观数据的丰富,为我们提供了详细观察了最受影响家庭的区域和人口学特征的机会,这对制定潜在政策十分有用。

我们将过去趋势情形下发生的变化分解为三个部分,分别对应各个微观模拟框架。起点对应2011至2030年的分布中性的模拟。在分布中性模拟中,仅应用人均增长的变化。第二步对应于人口和结构变化(跨部门劳动力转移)。在中国,收入分配中部的家庭受这些变化益处较多,而在SSA国家,人口和结构性变化对收入分配最高的家庭有轻微的好处。第三,中国底部40%(B40)的家庭受益于较高的相对工资,而SSA地区的相应家庭则反而受损。最后,食品和非食品的相对价格变化,将会更剧烈地影响中国和SSA国家收入分配较低部分的消费者。2011年至2030年的最终分配效应用增长发生率曲线进行了描述。

在中国,即使在最悲观的假设下,消除极端贫困的目标也会接近完成。2012年初步贫困人数为6.49%,模拟结果表明,即使温和的人均收入增长也足以使中国剩余的8740万贫困人口中的绝大多数脱离贫困。我们估计了每一种情形的起始与模拟的贫困和共同繁荣指标。在过去的趋势情况下,中国B40的人均收入预计年增长率为6.19%,略低于全国平均水平6.35%。到2030年,66.1%的中国家庭每天的人均日收入在10美元到50美元之间,这一比例在2012年是23.5%。从全球的角度来看,中国对全球中产阶级的净贡献将达到6.2亿美元,每天收入在10到50美元之间。

对于次撒哈拉非洲地区,极端贫困率将从2012年的43.73%降至2030年的19.83%。在此期间,SSA将实现人口快速增长60%,达到12.16亿人。在过去趋势情形下,大约3.33亿人口仍将生活在每日PPP1.9美元的标准之下。结果还表明,中国的转型预计将在SSA国家增加B40的收入,到2030年将额外减少400万贫困人口。这一净减少来自两个相反的趋势。一方面,孤立的“经济减速”增加了SSA地区极端贫困(245万),而“再平衡”则帮助减少了贫困(718万)。“减速”和“再平衡”的混合效应倾向于减少贫困,尽管上述效应的大小在不同国家间有所区别——很大程度上取决于与中国的贸易强度。尽管到2030年SSA地区的极端贫困将会减半,但该地区人口中的很大一部分仍将生活在十分窘迫的情境当中。在中国经济减速与再平衡的混合效应之下,到2030年,SSA地区64%的总人口,7.85亿人将生活在PPP1.9美元至10美元的标准之间。

六、结论

鉴于其在全球经济中的重要性,中国经济的预期转型将对整个全球经济产生重大影响,对特定的个别经济体将产生各不相同的后果。本文的目的是量化不断变化的中国对世界其他地区的影响,特别重点关注SSA地区,并解决中国预期经济增长放缓与从投资向国内消费再平衡的影响。结果显示,中国的转型如果伴随再平衡,预计将会对全球经济和SSA地区产生积极的总体影响,因为中国经济减速所带来的负面影响预计将会被再平衡所带来的利好变动所抵消。

总体而言,我们的结论表明,相对于过去趋势而言,中国的转型将会给世界其他部分和SSA地区分别带来额外4.8%和4.5%的GDP增益。此外,我们发现再平衡将减少SSA地区的贫困发生率,而经济减速的孤立效应是负面的,将会增加贫困发生率。对于SSA地区,经济减速和再平衡的联合效应倾向于减贫,但该效应的强度因国家而异。

我们进一步考察了国家层面估计点数异质性的驱动力,结果中蕴含重要的政策寓意。SSA国家有许多政策选择,使他们能够最大限度地减少中国经济放缓的损失,并最大限度地发挥再平衡的好处。首先,缺乏生产和出口的多样化可能会加剧贸易冲击的负面影响。鼓励多元化同时支持各国比较优势政策,有助于缓解中国经济放缓的负面影响。对于资源丰富的国家,这将意味着实施诸如支持增加出口加工深度或发展服务部门的政策。促进SSA从中国再平衡中获益的经济政策有助于改善其在全球价值链中的整合。正如国际货币基金组织(2015年)所强调的那样,基础设施质量是扩大该地区出口的最重要的障碍,其次是治理和整体商业环境以及为私营部门提供信贷。

本文报道的结果是新颖的,因为它们强调中国的再平衡预计对世界其他地区的影响要比经济增长放缓的预期影响更为显著。此外,本文特别地提取了贫困和共同繁荣的效应。未来研究可以关注多种政策反应的成本和收益,这些政策旨在增强各国从即将到来的中国转型中所能得到的收益。

( 论文信息:Lakatos, Csilla; Maliszewska, Maryla; Osorio-Rodarte, Israel; Go, Delfin Sia. 2016. China's slowdown and rebalancing: potential growth and poverty impacts on Sub-Saharan Africa. Policy Research working paper; no. WPS 7666. Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/976611468194051601/Chinas-slowdown-and-rebalancing-potential-growth-and-poverty-impacts-on-Sub-Saharan-Africa

“This translation was not created by The World Bank and should not be considered an official World Bank translation. The World Bank shall not be liable for any content or error in this translation.” )

(译校者:夏庆杰 顾思蒋)

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2