第四部分 国别案例

从多维贫困测算到多部门减贫公共政策:来自哥伦比亚案例的经验教训

Roberto Angulo

摘要:本文主要分析哥伦比亚多维贫困指数(C-MPI)的概念性、规范性与制度性问题。主要探讨的问题是:在哥伦比亚的经验背后,是一套怎样的决策机制?在哥伦比亚的例子中,有关实施这一指数的制度安排中,主要有哪些可供学习的经验教训?虽然C-MPI对减贫的中长期影响还有待观察和评价,但仍有一些重要的经验教训值得总结。首先,一项多维贫困指标在公共政策方面的作用,不仅取决于由Alkire Foster测算保证的数学、统计学稳健性,还取决于政策制定者通过规范选择来代表公共政策优先事项的能力。其次,认识到概念、统计和公共政策问题所涉及的固有取舍是准确界定措施目的的关键。最后,如果MPI的目的是激发协调行动来减少贫困,那么一个精确的设计是不够的;还需要提供一个坚实的制度架构,支持从指数设计到应用的全过程。

“正如思想可以推动世界发展,数字和统计也可以做到。一个数字可以唤醒良知;能给不愿行动者提供动力;它能点燃行动,也能产生辩论;在最好的情况下,它甚至可以解决一个紧迫的问题。” (Székely,2005, 第13页)

一、引言

Alkire Foster(AF)方法可以被理解为一种测算贫困的测算框架,它能够让我们获得多维贫困和贫困人群所面临的剥夺的联合分布的总体测算(Alkire和 Foster 2011a)。这一方法灵活多变,能够根据特定的研究目标进行调整,为学术分析提供多维贫困指标,例如在国际比较中,该方法使用被国际接受的维度和界限,在为公共政策提供导向时,该方法的特定设计和规范选择能够反映社会协议、政策优先事项和计划。

为了确定AF方法在公共政策中应用的一般准则,本文重点分析了哥伦比亚多维贫困指数(C-MPI)的概念、规范和制度问题。主要的问题如下:AF方法的概念和规范要素的哪些方面,应该在公共政策环境下的应用中得到考虑?哥伦比亚经验背后的决策过程是什么?从执行C-MPI的制度安排来看,哥伦比亚案例的主要经验教训是什么?

本文分为五个部分。第一部分为引言,及本节;第二部分提出了一个分析框架,考虑了概念、规范和体制问题;第三部分分析来自哥伦比亚的案例研究;最后一节则包含了案例研究所得到的主要经验教训。

二、概念与分析框架

(一)AF方法在公共政策环境下的概念与定义

Atkinson(2003)指出了衡量多重剥夺的两个一般框架:社会福利方法和计数方法。福利方法将贫困的不同层面视为社会福利函数的依据,通过这一函数来评估每个个人或家庭的状况。这一计数方法“专注于历数人们遭受剥夺的维度”(ibid,第60页)。AF方法是一种更为优越的计数方法,满足数种以计数为基础的特点,对于公共政策制定十分有用。

在直觉上,AF方法将贫困理解为个人(或家庭)所面临的同时性、多层次剥夺(Alkire和Foster,2011a;2011b)。因此,AF方法背后暗含的理念,不仅考虑了剥夺的不同维度,从而构建出关于贫困的准确描绘,而且还能得出这些剥夺在个人和家庭层面的累积程度。

AF方法的辨识和总体过程

根据Sen(1976/1992),任何测算贫困的方法一般都可以化为两个主要操作步骤:对生活在贫困状态中的个人(或家庭)的识别,以及将他们整合到一种总体的测算方式中。因此,设计一种贫困指标,就意味着回答这两个基本的问题:(1)谁是贫困者?(2)如何整合测算方式,以展现贫困的总体水平?

AF方法对第一个问题的回答采用了一种“双重截断法”,该方法在每一个维度上设定了“截断点”,以表明个人或家庭在该维度上是否受到剥夺,进而,该方法定义了一种跨维度的“贫困截断”,通过计算多重累积剥夺来判断个人或家庭是否应该被归入贫困的范畴。要应用这一“贫困截断”方法,就有必要对每一维度分配权重,以反映各维度的相对重要程度,以及其在总体测算中所起到的指标作用。

在识别过程之后,有一个常常被忽视的中间步骤(Alkire和Foster,2011b):非贫困人口的信息被隐去了,以将该加总方法仅应用于被认为是贫困的个人(或家庭)。通过在加总过程中隐去非贫困人口信息,该方法可以满足数个特征,这其中包括“对贫困聚焦”(这意味着该指标对贫困家庭的成就变化十分敏感)、“可分解性”(意味着对贫困的总体测算通过对子小组的贫困水平进行加权平均而得到)。这两大特点对于社会计划的瞄准和公共政策设计均大有意义。

关于第二个问题,AF方法采纳了传统的Foster-Greer-Thorbecke(FGT)方法的一维指数(Foster等,1984),并将其应用于多维空间。这一加总方法产生了一类贫困指标,这些指标能够表现贫困的水平和差距,以及剥夺的分布,例如:

• 人头计数比:生活于多维贫困状态下的人口比例(表现为人口的百分比);

• 调整后人头计数比:人头计数比乘以剥夺(程度)的平均比例,从而能体现剥夺积累意义上的贫困广度;

• 调整后贫困差距:该指标测算贫困家庭摆脱当前处境所面临的差距。该指标为调整后人头计数比乘以平均贫困差距,后者的计算来自家庭当前在某一维度所达到的水平与该维度截断点之间的距离。

• 调整后严重程度指数:由调整后人头计数比乘以标准化差距平方的平均数计算得到。直觉上,标准化差距平方保证了贫困差距更大的家庭在这一指标中有相对更高的重要性。

调整后贫困差距和调整后严重程度指数仅能够通过极其(cardinal)指标估计得到,这类指标能够被表现剥夺程度,而非剥夺的类别。因此,公共政策领域对MPI的应用,已经全面使用调整后人头计数比。

识别、隐去、加总的过程只能通过一个数据源进行估计,在这个数据源中,所有个人(家庭)级别的变量在同一调查中互相关联。因此,AF方法无法同时使用不同的数据源。这一要求对于发挥该方法的潜力优势来说是必要的,但也对公共政策设计者提出了取舍的难题,毕竟有相当数量的公共政策或许无法仅利用一个调查的结果来实施。

根据Alkire和Foster,AF方法是一种可以用于不同目的、不同环境的一般性技术:“我们的方法是一种测算多维贫困的一般框架——一个开源的技术,能够由使用者随意调整,以适应测算环境和评估目标”(Alkire和Foster,2011b,第17页)。这些根据特定目标而塑造该指标的适应性变更作法,都是规范选择,为了获得用于公共政策应用的可靠指标,连贯一致的决策过程必不可少。

(二)规范选择与基于AF方法构建多维贫困指数的一般决策过程

在公共政策背景下建立多维贫困指数的首要也是最重要的规范选择是确定测算的目的。例如,它可以被用于构建一种学术工具,以回答贫困分析中的相关问题,进行国际比较和排名,或是引导国际公共政策。这些目标之间并不总是互斥的。例如,学术方法可以提供公共政策建议,公共政策导向的方法可以激发相关的学术问题。但是无论如何,应该明确主要目的,以指导后续的决策。

如果测算的主要目的是指导国家层面的公共减贫政策,那么AF方法所要求的所有要素,例如维度(和变量)、各维度的截断点、贫困截断点、权重,都应该反映明确的规范选择(后者是由社会约定、政策目标、优先事项和计划所指明的)。

构建AF方法在公共政策指向下应用模式的一般决策过程

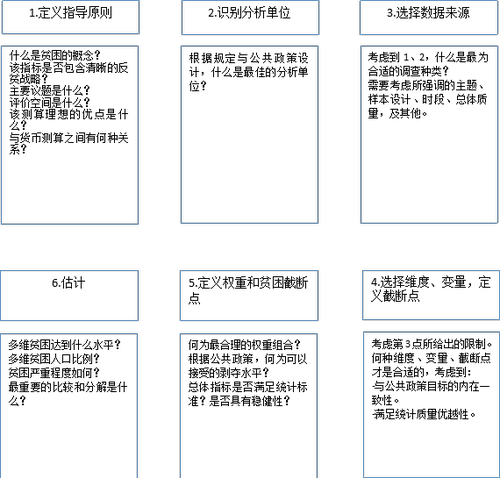

图1显示了一般决策制定过程,反映了在公共政策环境下应用AF方法的一系列问题和任务。每一步都涉及不同的取舍与评估,涉及的方面包括概念、政策考虑和实证因素。

第一步,定义指导原则,这涉及最初始的问题,这些问题对于塑造指标设置,使之与政策目标和设计相协调来说至关重要;例如,以下问题可能就非常重要:

• 这一指标所象征的贫困和社会契约的概念是什么?

• 对于这一指标来说,是否存在一种明确的减贫战略作为其背景?

• 监督的最佳期限是多久?短期,中期,还是长期?

• 多维贫困指标与传统货币测算法之间是何种关系?二者是否互为替代,亦或互补?

第二和第三步引向公共政策设计和经验问题之间的联系。选择分析单位(个人或家庭)具有概念和经验的相关性。这个决定保证指数会使用与公共政策相一致的话语。然而,第三步中选择的数据来源,会在主题问题、统计代表性等方面对测算施加限制。

根据指导原则和选定的来源,设计者在进行主题和统计评估时,必须反映公共政策的优先级(指标)和社会协议(截断点),并且要面临几个取舍(第四步)。例如,某一个变量在公共政策领域可能十分重要,但它可能同时又无法满足最低的质量要求,比如较少的缺失值、估计值具有代表性,或是其他统计质量要求。

第五步收集两个重要的规范性选择。首先是选择每个变量的权重(如果维度被定义为一组变量,那么便为每个维度选择权重)。在公共政策导向的应用中,权重倾向于反映以一系列指标为代表的每个目标的相对重要性,或者说,在公共政策语境下,反映多部门战略中每个部门的相对重要性。第二是要选择贫困截断点。这一选择会反映出减贫战略的范围。确定权重和贫困截断点这两个步骤,与第四步相似,将反映出公共政策讨论与统计估计的侧重。尽管这两个规范选择对于确定多维贫困的总体水平来说比较重要,但我们需要确保指标的稳健性——也就是说,该指标所提供的顺序(子群组之间,如地区、城市等),应当在面对一系列似是而非的规范性观点时保持稳健。

最后一步包含对此前我们解释过的识别和加总过程进行估计。尽管这一过程被作为一种序列进行解释,但在实践中可能需要重复一些步骤,根据部分结果和统计检验来调整一些选择。

这两个小节主要聚焦基于AF方法、指向公共政策导向的、塑造多维贫困指标的概念性因素和规范选择。但是,通过谁产生和运用这些方法来指导公共政策呢?设计、估计、应用官方贫困指标远非纯粹的学术练习,它涉及统计、公共政策和政治之间的强烈联系。

|

|

图1 构建公共政策导向的MPI的一般决策制定过程

(三)官方贫困指标的制度结构

“官方统计不仅仅是对现实的反映。它们反映了有关社会性质的预设和理论。它们是经常相互冲突的社会,政治和经济利益的产物”(Alonso和Starr,1987年,第1页)。

Deaton(2014)意识到,贫困测算和政策之间的关系通常会引致测算与政治之间无可避免的联系。尽管在某些情况下,政治可以削弱一种测算,二者的联系并不总是一件坏事;这只不过是官方统计的本质——“(通常)不存在不涉及政治的测算方式”(Deaton,2014,第3页)。Deaton指出了数种联系:

·测算结果经常被用于引导公共政策,因此官方统计可以根据国家需求或解决问题的需求来设计。

·统计可以成为政治战略的一部分。如Deaton所说“政治经常以科学作为伪装”,这样的观点并不一定引向操纵论,但认为至少将影响测算的应用,尽管有人认为“一个政策目标本身往往就是一种有效的政治战略。”(Deaton,2014年,第2页)

·当统计学对公民社会很重要时,统计数据就可能会在其产生的过程中受到来自政府的压力。此外,在官方数据发布之后,如果它们未得到强有力的支持,可能会受到政治辩论的影响。

·测算将会有助于确定公共政策的受益者是谁,以及他们的需求是什么;在某些情形下,“国家可能会将政策决策委托于统计机构”(Deaton,2014年,第2页)。

统计与政治之间的相互作用,是通过公共政策确定的,是在官方统计的设计、制作和应用阶段出现的,表明了整个过程中行动者和利益的自然复杂性。事实上,这些数字并不仅仅由一位作者或研究者得出,而是出自整个系统。Starr(1987)将统计系统定义为“一种生产、分配、使用数字信息的体系”,而这种体系本身又由政策判断来塑造(Starr 1987,第8页)。“我们的观点是,政治判断隐含在对测量什么、如何测量、测量频率如何,以及如何呈现和解释结果这些问题的回答之中。”(Starr,1987,第3页)

Starr(1987)指出了塑造官方统计数字的社会和认知结构。社会结构由诸如国家机构、私人企业和国际组织这样的产生统计数据的公共和私人主体之间的社会、经济关系所构成,认知结构涉及知识、规则和假设,并在解读和呈现过程中组织数据。

Deaton的注释和Starr的方法对于理解在公共政策导向下操作一种贫困指标的制度性框架十分有用。在他们的逻辑之下,这一制度性框架可以被定义为一组公共和私人主体,以及它们之间的关系,涉及、得出、发布和使用官方多维贫困测算过程中所涉及的规则和方法。

如第一小节中所解释的那样,AF方法非常灵活,可以适应公共政策的优先事项和计划。因此,统计体系的概念包含了广泛的参与决策制定、贫困数据传播与应用的主体。

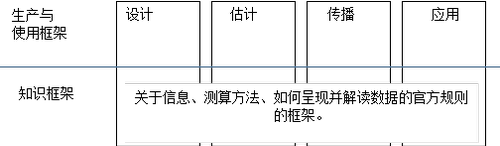

图2在Starr(1987)和Deaton(2014)所提出的概念的改进基础上,提出了一种统计体系的一般框架。这一体系包含了设计、估计、传播和应用官方统计数据的过程。与此同时,每一项过程包含两个一般框架:首先是使用与生产的框架,该框架聚集参与执行从设计到应用官方数据过程中的公共和私人主体。第二是知识框架,包含结构信息、方法与测算,以及呈现和解读数据的官方规则。两大框架互相作用:公共和私人主体在知识框架的基础上生产和使用数据,与此同时,他们能够影响、定义生产数据的方法和解读数据的规则(如Deaton的联系论所述)。

|

|

图2 统计体系一般框架

三、哥伦比亚的多维贫困指标:分析与主要经验教训

基于哥伦比亚的案例,本节将分析对AF方法、规范选择和制度性框架等主要概念的应用,以在公共政策的背景下运用多维贫困指标。

(一)背景介绍

在C-MPI指数被设计和实施的哥伦比亚,有两大关键背景因素对于理解该测算方式的目的十分有用:a)该指数与新哥伦比亚收入贫困测算方法同时设计、实施;b)C-MPI和新收入贫困测算方法是同时作为哥伦比亚全国发展计划的官方监测指示仪,出现于Santos的第一届任期伊始。

由于第一个因素,C-MPI的设计初衷是作为哥伦比亚收入贫困测算法的补充而非替代。在2011年9月,在超过四年的围绕方法论因素与公民社会低信任度的技术和媒体讨论后,哥伦比亚政府实施了这两项新的官方测算法,同时兼顾货币和多维贫困。这次危机是由国家统计局(DANE)2006年进行的官方住户调查发生的一系列变化,以及自八十年代以来采用和维持的传统货币测算的过时方法所引发的。专家委员会分两个阶段制定了政府解决危机的方案。在第一阶段(2008- 2009),对就业、收入贫困和不平等的可比时间序列进行估计。第二阶段(2009-2011)侧重于设计新的收入贫困测算方法。作为第二阶段末尾讨论的一个间接结果,C-MPI由国家计划属(DNP)在牛津贫困与人类发展倡议(OPHI)的协助下设计,由政府发布作为对收入贫困测算所给出的哥伦比亚贫困图景的创新式补充。

哥伦比亚背景中的第二点强调了C-MPI的公共政策导向。C-MPI指数是与《2010-2014国家发展计划》共同设计的,并由同一个机构实施,该机构同时也负责协调和监测发展计划。因此,C-MPI一方面纳入了减贫总体战略的分析框架,另一方面也包含了国家发展计划中旨在促进C-MPI指数规范选择的部门讨论和目标。作为贫困测算方法设计与国家发展计划建立时间上“巧合”的结果,两种方法在2010-2014年间都成为监测哥伦比亚减贫战略的指示仪的一部分。

(二)测算的动机与目的

根据C-MPI的初始论文,国家计划属提出这项基于AF方法的多维贫困指标的原因是“……对于使用一种如AF测算的整合性指数,首要的一条概念性和一般性理由是它能够帮助我们分析家庭同时遭遇的多维度贫困”(Anuglo,Díaz和Pardo,2011,第11页)。

在过去的二十年里,在衡量哥伦比亚的多维贫困和生活水平方面,AF方法取得了不可否认的进展,而作者们仍指出了四项应该使用该方法的理由:第一,多维贫困的概况与收入贫困的概况在其公理性特征上具有相似性。第二,该指标容易用于交流。第三,该方法能够包含有关生命质量的维度,这与社会、公共政策息息相关。最后,如我们前面已经提到的优点那样,该指数有利于问责机制的实施,并能够提升多部门协作(Angulo,Pardo和Díaz,2011年,第11-12页)。

让我们回到构建多维贫困指标的一般决策制定过程中的第一个问题,现在我们将C-MPI的指导原则总结如下表:

表1 哥伦比亚多维贫困指标的指导原则

|

问题 |

答案/指导原则 |

来源/引文 |

|

对于该指标所内含的贫困定义来说,评价空间是什么? |

生活标准 |

“C-MPI包含了一种生活标准的概念,将家庭面临的剥夺视作组成要素,来描述一种未达到最低生活标准的状态。” Angulo, Díaz, Pardo (2015) |

|

多维贫困指标与传统货币贫困测算之间是什么关系? |

互补 |

“能够将多维贫困指标与以收入为基础的一维贫困指标相比较,对于评估、监测政策实施十分重要。”(Ibid) |

|

是否有一种明确的减贫战略作为该指标的背景? |

是 |

“C-MPI所表达的生活标准概念由表征生活质量的各维度和指标所代表,而它们也总结了政府社会政策的优先事项和国家层面的社会契约。”(Ibid) |

|

监测的理想时长是多久? |

短期或中期 |

“贫困发生率、极端收入贫困、多维贫困发生率是国家发展计划2010-2014中官方指标的一部分,以监测减贫战略的实施效果。”DNP(2012) |

(三)设计:哥伦比亚案例中所应用的构建MPI指数的一般决策制定过程

C-MPI的总体设计由Angulo,Pardo和Díaz(2011,2013和2015)解释。因此,本节仅总结最为重要的方面,从而厘清在哥伦比亚案例中运用的一般决策制定过程,并且进而为其进一步发展提炼有用的经验教训。

C-MPI的分析对象是家庭。有四条原因支持这一决定。第一,哥伦比亚的多项重要减贫战略工具均关注于家庭,而非个人(例如,瞄准工具、有条件现金转移项目、安全网)。第二,实证证据表明哥伦比亚家庭会采取家庭内团结的形式应对负面冲击。第三,哥伦比亚的社会约定将家庭视为社会的基础架构。第四,C-MPI在公理性特征与稳健贫困概况方面,与收入贫困测算存在相似性(Angulo,Díaz和Pardo,2011,2015;DNP,2012)。

在数据源方面,C-MPI采用哥伦比亚生活标准测算调查(LSMS)的数据。在这一决定的背后存在着一项取舍:尽管该调查提供了哥伦比亚可得数据库中最为全面的有关生命质量主题的覆盖面,但其样本的统计代表性却非常受限,仅覆盖九个大区域。

维度、变量和截断点的选择是在考虑了LSMS的主题可能性,以及考察了下列因素后确定的:在哥伦比亚和拉丁美洲多维指数中常用的维度;与专家研讨;宪法规定的社会权利优先事项;诸如《哥伦比亚贫困者之声》的量化研究;《千年发展目标》(哥伦比亚MDG);以及政府的减贫社会政策(Anuglo,Díaz和Pardo,2011、2015;DNP,2012)。

权重结构遵循一种规范的方式:所有维度拥有同样权重(0.2),所有变量在各维度中拥有同样的权重。这一架构反映了各维度作为生活标准的组成部分,以及在公共政策的制定过程中享有同等的重要性。尽管在定义权重方面,围绕经验可能性有着公开的讨论,但以上架构通常为不同的应用者所接受。(Anuglo,Díaz和Pardo,2015)

最后,贫困截断点设为33%,这一数字是以一种“合理”的方式得出的,该方式基于统计标准(避免了那些可能导致非代表性估计量的贫困截断值),以及由不同贫困测算法(主观的和客观的)给出的阈值。

(四)制度框架:哥伦比亚多维贫困指标的统计体系

作为设计和发布C-MPI、新收入贫困测算法,以及全国发展计划的“同时性”的结果,C-MPI的制度框架吸取了收入贫困数据危机和监测全国政府目标官方平台的教训。事实上,自C-MPI被包含于国家发展计划的战略目标之中后,政府就在一份官方公共政策文件中制定了一项制度安排,以保障两项测算方法的连续性、质量和透明度。

本节分析了C-MPI遵循分析框架中提出的统计体系一般框架所建立的制度架构。

1.过程、利益主体和知识结构

在C-MPI的制度架构中,有三类关键利益主体,在实施至少一项进程:国家计划署、国家统计办公室(DANE)和社会繁荣署(DPS)。所有这些机构都是总统下辖的部级行政单位,为国家政府提供技术支持。一般来说,这些机构有如下职能:

• 国家计划署:DNP负责设计、监督国家发展计划。DNP有两大主要职能:设计、指导并评估旨在达成全国发展计划目标的战略计划,并管理国家公共投资预算(DNP 2015)。

• 国家统计办公室:DANE产生并发布战略决策和研究领域的统计信息(DANE,2015)。

• 社会繁荣署:DPS的首要职能是“制定、采纳、指导、协调并实施减贫、社会包容、社会和谐、区域复兴和为暴力受害者提供保障与补偿的政策、一般方案、计划、战略和项目”(DPS,2015)。与其他两个机构不同,DPS能够花费公共预算来对人民进行直接干预。因此,DPS制定公共政策来减少贫困和脆弱,并且运行诸如有条件现金转移(家庭在行动+计划)、食品安全以及产生收入计划等社会计划。

应用了上文解释的统计体系框架,我们总结了哥伦比亚案例中应用的制度架构;每一个进程中都有数个来自公共或私人部门的利益主体。与此同时,每一个及名称又都由一组方法、信息和规则支撑,后三者也构成了知识结构。

2.设计

如前所述,这一进程由DNP领导,原因是其组织架构和功能可以促进C-MPI设计所要求的协作。此外,DNP由于此前在多维贫困测算方面的经验,以及其在瞄准、监测、评估公共政策方面的责任,是这一进程领导者的不二选择。这一进程中,另外一个重要的利益主体是OPHI,它将在整个进程中为DNP提供技术援助。

知识结构的方法由Alkire和Foster(2008,2011a)提供,数据源来自由DANE实施的,截至2010年的LSMS调查,哥伦比亚千年发展目标,以及前文列举的社会契约。伴随着技术方法论文与一份承认该测算方法为官方统计方法,并作为DNP减贫战略指示仪一部分的官方文件的出版,这一进程宣告完成。此外,值得一提的是,在C-MPI由NDP设计并包含于DNP中后,该机构开发了一项指向DANE的知识转移进程,以将该指标的官方估计授权于后者。

3.估计

C-MPI的估计由DANE遵循DNP提供的方法进行协调与实施。

尽管如此,在这一过程中存在一个关键的利益主体:多维贫困测算专家委员会。该委员会由政府正式组建,以确保多维贫困数据的透明度、兼容性和方法可靠性(CONPES,2012)。该委员会由DANE进行协调,成员包括来自DNP和DPS的代表,多边组织的两名专家,以及贫困测算领域的两位独立专家。考虑到DPS成员没有投票权(只有参与讨论的权利),委员会的决策实际上由两名政府成员和四名专家作出。该委员会的主要职能在设计之初吸取了收入贫困数据危机的教训,主要包括以下三条:i)认证通过多维贫困测算法得出的估计结果和官方报告;ii)确保DANE保持LSMS的方法设计;iii)监测当前C-MPI所包含的维度和变量的主题相关性,以在未来提出总体设计的实现方案。

一般来说,这一进程中的知识结构由委员会发布的年度估计和技术文件所组成。然而,在这一产出之外,委员会还起到另一种作用(与Deaton2014年定义的数种联系相关),即保护估计过程不受到来自政府的天然压力,并利用学术和政策标准,过滤方法和数据源中所发生的变动。

4.传播

在专家委员会认证了多维贫困年度估计值之后,DANE必须遵循发布官方信息的一般方法来发布、传播这一官方数据。然而,DANE是发布年度数据的唯一授权机构。在官方发布之后,估计结果由总统以简讯的形式发布,并且会附上来自DNP和DPS的补充简讯。DNP倾向于关注贫困的总体状况以及宏观解释,而DPS则更关注直接公共政策。

5.应用

DANE是传播过程的主要行动者,国家层面的应用过程则主要由DNP和DPS根据各自的既定任务来开展。一方面,DNP关注监测NDP和公共政策设计。另一方面,DPS倾向于使用C-MPI作为瞄准工具,或用于设计和运行社会计划。然而,不像该系统的其他三步,应用过程涉及广泛的行动者。在减贫战略中涉及的国家级部委和机构,均由DNP监管。与此同时,政府已将C-MPI的使用推广至市政一级,并由私人主体实施。这一过程中的知识结构有着官方分化的应用。其中最为重要的一些应用描述于表2之中。

表2 C-MPI的应用举例

|

应用 |

描述 |

|

国家减少贫困与不平等圆桌会议 |

在一个高层委员会中使用C-MPI,以监测国家减少贫困与不平等战略的实施。 |

|

作为社会计划的地理瞄准工具 |

在有条件现金转移计划中引入地理差异的标准(家庭在行动+)。 作为由DNP和当地政府策划的区域发展计划的诊断工具。 作为DPS多个计划中确定向每个地级市分配受益人数量的标准。 |

|

社会地图 |

作为鼓励公共私人合作关系致力于减少贫困与不平等,并提升生活质量的地理工具。 |

|

作为“哥伦比亚安全网”(Unidos)超越极端贫困的完成标准 |

C-MPI和极端贫困线是家庭是否脱离极端贫困的两大标准。在这个意义上,C-MPI必须使用针对计划受益者的调查数据。 |

|

减少多维贫困、巩固中产阶级扩大的政策组合的定义工具 |

利用C-MPI来确定家庭所面临的最为常见的剥夺组合,从而设定相应的公共政策和社会计划。 将C-MPI的使用与世界银行的收入方法相结合,来测算中产阶级规模。DPS正在设计一项公共政策议程来巩固中产阶级的扩大趋势。 |

(五)C-MPI与国家减少贫困与不平等圆桌会议

国家减少贫困与不平等圆桌会议是由总统召集和领导的高层委员会,对C-MPI实行监督。这一委员会始于2011年,涉及所有与国家减少贫困和不平等战略直接相关的所有部委,以及数个实施社会计划的机构。有六个部委(教育部、卫生部、住房部、农村发展部、劳动部和经济部)以及三个部级行政属(DNP、DPS和DANE)。此外,数个在战略中起到关键作用的机构,诸如哥伦比亚家庭福利学院和国家超越极端贫困机构(ANSPE),也会根据具体议程受到该委员会的召集(Mac Master 2013)。部长和机构领导者均有强制义务参与该会议,会议至少每年举办两次。

一般来说,动态由对贫困和不平等指示仪的考察所组成,该指示仪通常包含四种战略指标:货币贫困指数、收入基尼系数、C-MPI,以及在Unidos安全网中超越极端贫困的家庭数量。国家发展计划中每一个官方目标都对应着一个指标。C-MPI指标反映的是减少多维贫困的总体目标,以及与测算方法相对应的部门特定目标。这一点对理解C-MPI的作用至关重要:由于每一个部委在国家发展计划中都有一组目标,在各个机构的官方部门特定目标的基础上,方能产生一个总体的C-MPI目标(Angulo,Díaz和Pardo,2015)。这是可能的,因为部门特定的目标通常通过行政数据报告。那些能够通过C-MPI中的变量表达的目标就能进而在LSMS中进行模拟,并据此编译成AF方法下的项。这样,就能够为已瞄准的部门特定指标和那些影响年度总体目标的因素提供一幅清晰的全景图。

通常圆桌会议会分为三部分。第一部分就完整的指示仪数据进行全景式分析;第二部分根据C-MPI各维度和变量,对部门特定监测结果进行讨论;第三部分会考察一两个特定的部门。所有的目标都是以年为单位,因此,指示仪能够显示各部门完成目标的节奏。

根据前计划部长Bruce Mac Master(2013),圆桌会议通过指示仪,做出了一系列决定,分别与设计极端贫困住房计划、新有条件现金转移计划(家庭在行动+以及青年在行动)、监管国家儿童关爱公共计划有关。

(六)C-MPI作为社会计划的地理瞄准工具

采用2005年之后的普查数据,国家计划属在市一级估计了哥伦比亚的代表性MPI,以期能提供一种地理瞄准工具。尽管这一指标仅在过去一轮的全国普查年(2005)反映了贫困的多维图景,但其提供的信息,使哥伦比亚当局能够关注市一级水平上的不平衡状况。以下是一些最为重要的使用C-MPI作为地理工具的例子:1)作为在有条件现金转移计划(家庭在行动+)中引入地理差异的标准。DPS根据城市化程度和贫困标准制定了四个干预区,以能够用累进的数额实施现金转移(来自最贫困、城市化程度最低地区的家庭获得最大数额的资金源)(Mac Master,2013);2)作为估计数个DPS计划中各城市受益者数量的标准;3)作为DNP和当地政府实施的区域发展计划的诊断工具。遵循与国家发展计划类似的方法,DNP领导着许多区域战略计划,这些计划将来自国家和地区级机构的投资与区域目标相协调;4)DPS基于C-MPI的城市估计结果发起了“社会地图”计划。“社会地图”在市一级收集公共和私人信息,从而为设计、运行旨在减贫的公共/私人伙伴关系做出贡献。

(七)C-MPI作为“哥伦比亚安全网”超越极端贫困的完成标准(Unidos)

哥伦比亚国家政府还使用C-MPI作为Uniods安全网的完成标准,该计划由ANSPE从中协调。为此,所有接受Unidos援助的家庭的C-MPI都会被估计。因此,这一估计更多基于行政数据而非统计调查。ANSPE使用一项专享的调查数据,将收入与多维贫困测算方法应用其中,以确定哪些家庭已经超越了高水平的剥夺。Unidos安全网覆盖全国超过一百万家庭,其职能是协调国家和地方层面的社会服务供应,从而使该计划的成员优先享有这些服务。

(八)寻找减贫的多部门公共政策并巩固中产阶级的扩大

DPS实施了多项估计,这些估计可能会帮助找到能引发公共政策设计潜在改变的变量,并将它们优先化。

·在贫困家庭中最为常见的剥夺类型组合。为了找到加速减少多维贫困的有效方法,DPS正在估计最频繁发生的剥夺类型组合,并根据组合涉及的变量,将它们从C-MPI中优先化。例如,在34个最为频繁的剥夺类型组合中,“非正规就业”全部在列,“教育成就”出现在其中33个,而“没有推迟上学”则出现在24个组合中。

·应对多维剥夺以巩固中产阶级。根据世界银行测算中产阶级的方法((López-Calva和Ortíz-Juárez,2014),DPS分析了各社会阶层所面临的多维剥夺,并正在设计一项公共政策以巩固哥伦比亚中产阶级的扩大。

四、总结与主要经验教训

在C-MPI实施的前四年,其作为引导公共政策工具所造成的影响,和其减贫效应均非常强有力。其中期和长期的效应仍有待观察,也正因如此,需要得到估计。但是哥伦比亚的经验已经带来了重要的经验教训,既包括官方多维贫困指标的设计,也涉及前者所需要的制度改革。

1. Alkire Foster方法应当被理解为测算多维贫困的一种框架。根据社会约定和公共政策优先事项的不同,该指标的应用目标也应随之改变。在这一方法下建立的多维贫困指标在公共政策语境下的使用不仅取决于由方法所保证的数学稳健性,同时也取决于政策制定者通过他们的规范选择,忠实地履行公共政策的优先事项。规范选择背后的决策制定过程与精准应用这一方法同样重要。

2. 因此,设计一种多维贫困指标设计至少需要三个侧面的分析和讨论:概念侧,涉及对方法的正确应用(识别、检测、整合);公共政策侧,保证指标反映公共政策优先事项;统计侧,需要估计指标并且提供稳健性检验。如本文所提到的那样,结果总是涉及在概念、公共政策和统计考虑三者之间的取舍。准确定义测算的目标,是在设计和应用过程中作出决定的关键。

3. 如果一种多维贫困指标的目标,用本文开篇Székely的原话来说,是“点燃行动”,那么为了通过多部门协作减少贫困,仅有准确的设计师不够的;同样必须的还有坚实的制度架构以支持指标从设计到应用的全过程。而哥伦比亚的例子在这一侧面提供了重要的经验教训:

1) 明确设计、估计、传播和应用多维贫困指标的责任。哥伦比亚在管理C-MPI的各个过程中使用的制度框架利用了其诸多政府机构的特点:在设计和应用/监管的过程中发挥DNP的协调作用,发挥DANE作为统计测算的官方自动化机构的作用,以及将应用过程委托给DPS,该机构的职能是制定并运行旨在减贫的社会计划。政府作为一个整体共同管理C-MPI,而不是仅仅是一家机构。

2) 利益相关方的结构性活动以及技术性考虑。每一项过程都需要处理政治与技术严谨性之间的张力。哥伦比亚的例子十分有趣,因为其中存在一些战略行动者,它们“保护”测算过程免受来自不同利益相关方的自然压力。例如,设计过程中包含了来自OPHI的援助和指标认证。此外,或许是最为重要的催化剂,估计过程中包含了一个专家委员会(主要由独立专家组成),以确保该过程中的透明度和技术质量。根据Starr(1987),一个坚实的统计体系需要生产者与使用者结构以及知识结构之间的持续互动。

3) 应用过程应该将多维贫困指标与其他指标和工具结合使用。哥伦比亚案例中将C-MPI用于监测、评估、设计社会计划。各项应用都涉及特定的框架和细节,这就要求其他种类的测算方法。在哥伦比亚国家层面的监测过程中,除了使用C-MPI之外,还包括收入贫困、基尼系数,以及行政目标。作为瞄准工具,C-MPI被用作地理标准,并通常与其他取决于社会计划范围和目标的变量结合使用。围绕这一点,在个人和家庭层面同时存在不同的瞄准方法,可能需要围绕其优缺点进行郑重讨论。

4) 多维贫困指标中的贫困概念与其应用的协调。从概念的角度来看,多维贫困指标包含个人或家庭同时面临多维剥夺的概念;因此,一项公共政策解决方案需要协调各部门来同时应对各类贫困。哥伦比亚国家减贫圆桌会议在这一点上是一个有趣的示范。

( 作者简介: Roberto Angulo是一名独立顾问。)

(译校者:夏庆杰 顾思蒋)

税收与社会支出对萨尔瓦多不平等与贫困的影响

Margarita Beneke Nora Lustig José Andrés Oliva

摘要:我们进行了一项财政影响研究,采用“承诺权益项目”的方法,评估税收,社会支出和补贴对萨尔瓦多不平等和贫困的影响。税收是累进的,但鉴于其总量,其影响有限。直接转移主要集中在贫困家庭,但预算小,效果也有限;很大一部分补贴进入了高收入分位的家庭,所以虽然预算较多,但影响却很小。对不平等影响最大的部分是对教育和健康的支出。因此,与其他人均收入相当的国家相比,该国财政政策的影响受限,水平较低。现有资源在利用上仍有提升的空间。

一、引言

萨尔瓦多是一个中等收入国家,人口为620万,2012年以购买力平价(PPP)计算的人均收入为7441.70美元。同年,基尼系数为0.425,贫困率以每天2.50美元的2005年PPP国际贫困线计算,为14.7%。随着债务增加和财政赤字持续增加,萨尔瓦多面临重大的财政政策挑战。在这一背景下,作为评估替代行动方案以实现财政稳定的基础,了解财政政策对不平等和贫穷的影响十分必要。

为此,我们在此给出一项财政影响研究,以估算税收、社会支出和补贴对不平等和贫困的影响。

为了确定财政负担和社会支出收益的分配,我们根据2011年多种目的入户调查(EHPM)数据和多种来源的行政数据,分别从分类和整体的角度,构建了财政干预前和干预后收入的概念。我们的研究采用“承诺权益”(CEQ)研究所提出的方法,以便将萨尔瓦多的经济成果与拉丁美洲及其他地区收入水平相似的国家进行比较,因为在这些国家也使用了同样的方法。

当前可得的一些针对萨尔瓦多的财政发展研究只分析了财政政策的一部分;例如,Acevedo和González分析了税收对不平等的影响,但没有考虑公共支出。美洲财政研究所(ICEFI)分析了社会地区税收和公共支出对不平等的影响,但未包含补贴的影响。Barreix,Martín和Roca以及Cubero和Hollar处理了包括萨尔瓦多在内的中美洲国家税收和支出对教育与健康影响的渐进性和回归性;然而,上述研究都没有考虑到对贫困的影响。

与现有的文献相反,本研究分析了财政政策的各个组成部分的发生情况,且同时考察了它们对不平等和贫困的影响。社会支出包括直接现金转移,如农村社区(RSC)或临时收入支持计划(PATI)以及实物转移。这些包括学校午餐、农场与学校组合、对国家提供的服务的补贴,包括天然气、水电、公共交通、教育服务(学前教育,小学,中学和大专)和卫生服务。关于个人缴纳的税款,我们考虑了直接和间接的税收以及对卫生系统的贡献。此外,我们还分析了缴费型养老金。

分析显示,直接转移方案(有时也称为社会方案)通常针对较低收入家庭,但由于专门针对低收入家庭的预算很少,因此这些方案对不平等和贫困的影响有限。分析还显示,用于补贴液化石油气(LPG)、电力、水和公共交通的大部分资源都进入了收入分位较高的家庭,因此尽管预算较大,对贫困的影响却很小。尽管这些税收在整体上是累进的,但它们对平等的影响也很有限。分析结果也表明,政府对教育和卫生服务的(货币化)社会支出,是对不平等影响最大的部分。

不论是从国家标准还是国际标准的贫困线来看,直接转移都减少了贫困的发生率。然而,当我们考虑到扣除补贴的间接税后,这种影响几乎被完全抵消了。从购买力的角度来看,国家的财政行动的净结果,是导致生活在前述贫困线以下的人口比例上升。事实上,从最穷的第二个十分位人口开始,人民是净付款人;人们支付的直接和间接税,比他们得到的直接转移和补贴更多。

综上所述,萨尔瓦多的财政政策对减贫影响甚微,甚至有副作用(取决于使用哪一种贫困线)。如果使用PPP计算的国际贫困线2.50美元,萨尔瓦多与亚美尼亚和危地马拉这些人均收入相似的国家相比,情况相对较好。但是萨尔瓦多与区域内外其他人均收入相似国家相比,再分配的幅度却相对较低。

我们的分析可以确定那些,改变财政政策能够获得更好结果的领域。例如,由于对使用电力超过99千瓦时家庭提供的电力补贴占他们收入的百分比很低,因此可以将这一资源重新定向,以加强学前教育或中学的覆盖率。

二、税收与公共支出

接下来我们详细介绍在本研究中使用的税收与财政支出数据。政府2011年的政府总收益为51.268亿美元,为GDP的18.2%。净财政收益时GDP的13.8%,毛财政收益为GDP的15.1%。直接税是GDP的5.2%,其中1.97%是个人所得税。 间接税占10%,其中7.8%来自增值税。非税收收入和外部补助金分别占国内生产总值的3.5%和1%。 2011年,萨尔瓦多的公共支出占国内生产总值的22.3%。初级支出和社会消费分别占GDP的19.9%和8.6%。

需要澄清的是,CEQ的概念和定义使社会支出标准化,并不完全符合萨尔瓦多国家预算中使用的定义。CEQ定义的社会支出,是从国家直接转移到人民的总和,加上直接向人民提供的教育、健康和其他服务的货币价值(例如,妇女城,Ciudad Mujer)。直接转账包括现金和实物制造(如食品,制服等),如果它们具有确定的市场价值,并且接近现金替代品。对公共服务的间接补贴不被视为直接转移,因为它们不直接有利于可获得的家庭收入。

• 财政收入:税收与费用

萨尔瓦多的两项主要税收是所得税和增值税。也有适用于某些物品,如汽车(首次登记税)、酒类、香烟、火器和弹药的特定税种。此外,还有特殊用途的特别费用,其中最重要的是适用于燃料的费用。以下是对本分析中考察的税收和费用的描述。

• 收入税

萨尔瓦多对收入采取累进税制。公司的申报收入低于15万美元的采取25%的税率。高于这个数额的税率则为30%。

2011年,个人所得税共有四个级别:低于2514.30美元的收入无需缴税,其余三级累进税率分别为10%,20%和30%。应纳税所得不包括赡养费,死亡或残疾补偿金,国外服务收入,居住地租金收入以及海外投资资金利息。年收入低于5714.29美元的个人可以扣除1371.43美元的标准扣除额。收入高的人则只能在有健康或教育支出证据的情况下使用这一扣除额。到2012年,随着当年税收改革的实行,年收入豁免额增加至4064.00美元。此外,如果个人的收入不超过9100美元,就可以扣除1600美元的标准扣除额。

• 增值税

在生产的各个阶段,对于所征收的物品或服务,每个交易都收取增值税,并向下一个阶段产生税收抵免,以便最终用户缴纳税款。增值税率为13%。出口货物不得免税,但其税率为0。除了少数例外情况外,出口商品在生产时所缴纳的税额可以退还。

如果公司或个人供应商销售额低于每年5714.29美元、每月低于476.19美元,或是资产低于2285.71美元,则不需要向客户收取增值税。但是在购买投入品时,他们需要缴税。换句话说,它们豁免了链条最后一个环节中产生的增值税。

• 特别费用——汽油

燃料消费根据用户的不同有三种特定的费用。总体上,每加仑汽油收取0.46美元,每加仑柴油收取0.30美元。

1) 1981年,经济发展稳定基金(FEFE)成立。目前,该基金的盈利用于支付部分石油气补贴。该基金的预算来自每加仑购买汽油收取的0.16美元;柴油购买不在其列。2011年7月至12月,这笔费用的征收暂时停止,以补偿汽油的高成本。2011年,FEFE收取了1360万美元。

2) 2001年,建立了公路养护基金(FOVIAL),为公路养护和维修筹集资金,费用是每加仑汽油或柴油0.20美元。2011年,该基金收取的金额为6890万美元。

3) 2007年,增加了另外一笔费用,用于支付公共交通补贴,名为“公共汽车票价稳定特别贡献”(COTRANS)。费用是每加仑汽油或柴油0.10美元。2011年,这一项费用收取的金额为3390万美元。

• 社会保障费用(健康)

交给萨尔瓦多社会保障局(ISSS)的费用,涵盖了一般健康保障体系和职业健康风险。雇员缴纳工资的3%,雇主缴纳7.5%。对于这两者,最高应税工资为每月685.70美元。费用会直接从雇员的工资中扣除。

• 社会支出

在萨尔瓦多,社会支出主要有两个方面:(1)直接对家庭进行现金或实物转移,或是通过服务特定人群的社会方案,这些项目现在是普遍社会保障体系的一部分,或是通过现金转移,诸如对烹调使用的天然气进行补贴;(2)由国家提供的社会服务,主要是教育和医疗服务。2011年,直接转移占GDP的1.4%,社会服务业占GDP的7.2%。该年社会支出占国内生产总值的8.6%。

用于家庭福利的其他公共资源包括间接补贴加上与液化石油气(LPG)和养老金有关的现金转移,分别占GDP的1.7%和1.75%。

• 社会方案

萨尔瓦多的社会方案包括直接现金转移和商品转移。一些方案在同一基础设施中提供不同的服务,以增加可得性。

• 现金转移

农村团结社区(RSC)是创建于2005年的一个计划,该计划根据地方发展社会投资基金(FISDL)在2004年绘制的贫困地图,在该国262个直辖市中最贫困的100个间建立互助网络,基于家庭所使用的公共教育和健康服务进行现金转移。这些直辖市占全国总户数的12%。如果计划在社区开始时,该社区的家庭符合以下标准,那么它们就符合参与计划的资格。教育转移方面,如果家里有6岁至18岁的孩子尚未读完小学,就有资格参与计划。健康转移方面,如果家庭包括怀孕妇女或0至5岁的儿童,就有资格参与计划。教育转移伴随入学和上学出勤,直至完成小学。卫生转移取决于被监测儿童的发育情况,伴随及时接种疫苗和孕妇产前保健而发生。如果家庭仅在教育转移或健康转移中的一项有资格,那么转移金额为每月15美元,如果两项均有资格,那么转移金额为每月20美元。这笔款项根据家庭中合格儿童人数的不同而不同,自2005年以来,金额没有变化。

在农村地区,执行机构(FISDL)进行人口普查时,符合资格要求的该市所有住户都在计划中登记。在城市地区,所有符合条件的家庭都在“极端贫困”的城市进入该计划的名录。然而,在“极端贫困”程度很高的城市地区,对选定的受益人应用了代理变量的测试方法。有一点很重要,家庭进入RSC计划的唯一途径,是在FISDL于当地进行人口普查时符合给定的要求。这意味着,如果一个家庭在社区计划开始之后才达到资格标准,例如由于他们第一个孩子的诞生,这个家庭就不符合资格。因此,新的家庭没有被纳入,且随着家庭离开计划(当孩子完成小学或达到18岁时)或当他们不再符合标准时,受益人数量会减少。共有75385户家庭从2013年计划中受益(占该国家庭总数的5%左右,贫困家庭总数的14%)。这些受益人在该年收到约1460万美元。2011年,本研究分析的年度,家庭受益人总数为90997人,平均每户家庭收到的转移数额为每月15.65美元。

2009年,为“高”和“严重”极度贫困的城市老年人设立了非缴费型普遍基本养老金。这一项目每个月无条件地向70岁以上的未领取任何其他养老金的人转移50美元。每个家庭可以有不止一个受益人。

2013年,该计划受益人达28200人(约占全国老年人口的7%,贫困人口的20%)。该年他们收到的转移数额约1880万美元。而在2011年,也即本研究分析的年份中,受益人总数为15300人。

FMLN退伍军人养老金是2012年开始的为前战斗人员设立的非缴费型养老金计划,其中包括每月退休金50美元,支付对象为约2000名退伍军人。

临时收入支持计划(PATI)旨在通过连续6个月每月100美元的货币转移支付来保障面临各种不利情况的弱势家庭的收入,同时换取受益人参与社区项目及出席80小时的培训(64小时的技术培训和16小时的求职、商业技能的培训)。转移金额不到最低城市工资的一半,因此受益人不会因此而不愿参与劳动力市场。每个受益人只能参加该项目一次,最多6个月。同一户家庭的受益人人数没有限制。

PATI实施于城市贫困地图中分类为极度贫困或高度贫困的非正式城市居民点(AUP)。该计划已在37个城市实施:其中11个受到热带风暴艾达的肆虐,而另外26个则有着最多的生活在AUP中的人数,他们被列入了暴力地图,并且被列入战略事务秘书处的登记册中。该计划专为16至24岁的青少年以及女户主而设计。 并且,由于这是一个自我选择的方案,只要某人年满16岁且没有正式工作,或是白天不上学的人都有资格参加。2011年该计划有14525个参与者。

城市奖金计划,旨在增加中等教育需求,实施于2012年。该计划包括一笔现金转帐,这笔钱覆盖了部分交通费用,只要受益人持续上课,就可获得。该计划旨在包括弱势群体。 因此,妇女,青少年母亲和残疾学生的转移金额较高。此外,该计划也鼓励参加者就读技术学校。为了鼓励学生完成中等教育,转移金额随学生学习进度的深入而增加;当他们毕业时,会得到额外的奖金。2012年该计划有2691名受益人。

液化石油气或烹饪用天然气已经得到了多年的补贴。以前,为了弥补市场价格和固定价格之间的差异,政府会将这一差异数额转移给经销商。所有消费者,无论收入如何,都可以按照规定的价格购买天然气。

这一制度在2011年发生了改变,补贴开始直接支付给家庭。当时,一个25磅的罐子的价格为5.10美元,上涨到14.70美元的市场价格,家庭开始接受9.10美元的现金转移,条件是他们每月使用的电量不超过199千瓦时。转移在消费者支付电费时给出。而不享受电力服务的家庭则必须注册获得一张“补贴卡”,这使他们能够在全国各地的办事处收到每月现金转帐。2011年12月,全国共有120万受益人,占总户数的80%。

在2013年中期,实施了一项不同的机制。每一户家庭必须使用家庭户主身份证件(DUI)登记为受益人。当消费者购买天然气时,他们必须向供应商出示其DUI,然后供应商向与受益系统相连的移动设备上输入该信息,该笔消费的帐单就会收到一笔9.10美元的转移支付。受益人只需要支付账单上剩下的差额。这一机制下,受益人人数仍为120万人。

从2014年1月开始,注册消费者获得一张名为“团结卡”的补贴卡,他们在购买时必须出示这张卡,而不再是DUI。2014年3月,补贴金额随天然气的实际成本而变化,从而使消费者支付的金额保持不变。2014年家庭收入总额可能比往年少,因为补贴数额不再是每月固定,而是在家庭进行购买的时候生效,因而转移可能不会每个月都发生。

用于资助这一补贴的部分资金来自汽油税,尽管来自这一渠道的金额并不足够。例如,2011年,政府向消费者转移了1.63亿美元,而汽油税收则仅为1860万美元。

• 实物直接转移

校园包裹:自2010年起,公立学校的学前班至九年级的学生均收到两套制服,一双鞋和学校用品。其中制服的费用约为整个包裹费用的60%。2011年共有1386767名受益人。

校园午餐计划:这一计划已经历时20多年,为农村公立学校的学前班至六年级学生提供膳食。该计划的受益人在2008年扩大到九年级。自2010年初以来,城市公立学校也已进入该计划。

“一杯牛奶”计划:农业和畜牧部(MAG)从当地生产者那里购买牛奶,教育部(SEED)每周两次向全国四个地区:Ahuachapán,Santa Ana,Sonsonate和La Libertad,共六十三个市的公立学校中的学前班至九年级的学生分发一杯牛奶。2011年估计有25万名学生受益。随后该计划扩展到其他城市,2012年有50万学生受益,2013年有80万人。

农业包裹:这一补贴计划旨在向拥有少于2.25公顷土地的玉米和豆类生产者分发免费的种子和肥料。每个包裹包括25磅玉米种子和100磅肥料,足以耕种0.7公顷的土地。此外,一些农民还收到25磅豆子作为种子,足以耕种0.2公顷的土地。接收豆子的人一般也会收到玉米种子。 每个人接受的包裹内容在过去五年中没有变化。

理论上,所有耕种小块土地的玉米生产者都有资格获得这一包裹。豆类包裹则被授予最适合豆类生产地理区域的小生产者。据估计所有玉米或豆类生产商在2011年都能收到了该包裹。从过往经验来看,符合条件的受益人名单主要是由扩展机构、生产者组织和市政当局编制的,尽管农民也可以直接注册。受益人数量在两类作物间很不一样;玉米生产者的受益人数量从2007年到2013年间翻了一番, 2008年之前的豆类生产者受益人数量则非常少。

• 补贴

在萨尔瓦多,补贴采取政府援助形式,作用于人民广泛使用的商品。这些产品主要包括电力、液化石油气、公共交通,以及由公共供水机构(国家水道下水道管理局ANDA)提供的供水服务。这些补贴总共占GDP的1.7%,占社会支出的19.8%。

• 电力

国家规定消费者所承受的电力价格,电力公司从国家处获得价差的转移支付。补贴有两个级别:一个级别适用于每月用电量达99千瓦时的家庭,另一个用于每月99至200千瓦时的用电家庭,补贴的资金来自公共电力公司CEL(莱姆巴河行政水电委员会)产生的收入。2011年4月至10月,补贴上限达到300千瓦时。 2011年,80%的家庭获得了补贴:其中消费水平较低的家庭有60%,补贴总额为8810万美元,消费水平较高的家庭为20%,补贴总额为2710万美元。

• 供水

当公共机构ANDA提供供水服务时,住宅用水服务通过价格调节而产生了间接和隐性的补贴。随着家庭用水的增加,每立方米的费率也增加。然而一般来说,从官方收费中获得的资金并不能完全覆盖运营维护费用,所以消费者相当于享受了隐性的补贴。ANDA只服务于大约一半的人口。2011年的补贴数额为5620万美元。

在农村和小城镇地区,供水和灌溉服务由当地供应者提供,后者从国家电力公司获得一笔电费补贴,从而补贴自身抽水和再抽水的成本。这样他们的消费者也会间接获得补贴。2011年这一补贴总额为690万美元。

• 公共交通

公共交通是由私人经营者提供的,后者从交通运输部获得每条已建立路线的许可。交通运输的价格受到监管。为了对运营商进行补偿,不论运送的乘客人数多少,政府都会对每一辆运行的车辆给予固定的补贴。这一体系建立于2007年,以补偿运营商所承担的高汽油价格,使他们可以继续向用户收取管制价格。2007年的补贴数额是每辆公共汽车400美元,小型巴士200美元。2009年补贴金额分别增加到500美元和250美元。 2011年金额再次增加到750美元和375美元。 最后,在2013年,补贴金额回复到原来的400美元和200美元。

• 社会服务:实物转移

我们主要考察两个由国家提供服务的领域中的实物转移:教育与健康。

• 教育

萨尔瓦多将教育水平作了如下区分:早期教育(0-3岁);幼儿园(4-6岁);基础教育(7-15岁)分为小学(1至6年级,7-12岁)和第三阶段(初中,7至9年级,13至15岁);中等教育(16-18岁)分为普通教育(10年级和11年级)或技术职业教育(10至12年级);高等教育,包括大学和非大学。基础教育是义务教育;公立学校提供的基础和中等教育是免费的。

2011年不包括高等教育,有170万学生入读,其中87%在公立学校。基础教育中,近90%的学生在公立学校。幼儿园中这一百分比为84%,中等教育则为75%。

据MINED统计,小学教育净入学率高于92%。 其他级别的教育获得则仍有较大问题。早期教育的净入学率为0.6%,学前教育为54%,低中等教育为62%(第三阶段),高中等教育为35.4%(中学)。

• 健康

萨尔瓦多的公共卫生系统有一个非缴费的组成部分,由卫生部提供的服务,另有三个机构提供缴费服务:为正规部门和雇主提供服务的ISSS; 萨尔瓦多教师福利研究所(ISBM)为公共部门的教师提供服务; 和为军事人员提供服务的军事卫生司令部(COSAM)。

MINSAL涵盖所有不属于公共缴费计划,也没有私人保险的人口,估计有450万人,占到人口的73%。ISSS、教师福利和军事卫生司令部分别覆盖总人口的23%,1.6%和1.2%,这其中也包括一定年龄要求的附属工人、配偶和子女。

各个公共卫生机构之间的预算分配并不不平等。根据2011年国民健康账户,MINSAL的人均预算为118美元,ISSS为242美元,ISBM为484美元,COSAM为251美元。

• 妇女之城

妇女之城是为妇女提供各种公共服务的一项计划,诸如卫生服务、与家庭暴力有关的服务、法律服务、劳工培训等,都由同一机构提供。该计划于2011年开始,在Colón市设有实体机构。在第一年,这一计划就向35614名妇女提供了援助,服务价值共计260万美元。在2012年在Usulután开设了第二家机构,2013年在San Miguel,Santa Ana和SanMartín又开设了三家。2013年,该计划使82874名妇女受益,所提供服务的价值达到2200万美元。该计划不包括任何类型的现金或商品转移。

• 缴费型养老金

在1998之前,有一个预扣款的共同缴费型养老金制度,名为公共养老金制度(SPP),覆盖了残疾保险和养老金。从该年6月开始,养老金制度改革,建立了个人资本化体系,由养老基金管委会(AFP)管理,称作养老金储蓄制度(SAP)。当时,36岁至55岁之间的所有男性以及36至50岁之间的所有妇女都可以选择继续留在旧制度下,或换成新体制。这些工人被保证他们的养老金会与公共部门的养老金相差无几。所有36岁以下的工作人员都被转移到SAP下,而高于规定年龄段的工人则必须留在SPP中。在SAP制度下,所有养老金缴费都直接转入个人账户。

目前,养老金涉及的是留在SPP或选择SAP的工人。公共体制养老金由政府全额资助。其他工人的养老金部分来自于他们向SAP缴纳的费用,部分来自政府资金。在他们退休后,政府会向个人的AFP账户中转移相应的数额。在这两个制度中,养老金都不得少于207.60美元。政府可以向AFP账户转移额外的款项,以保证这一最低养老金下限(也被称为补充转移证明,CTC)。

2011年期间,有101000人从SPP、4.2万人从SAP获得了退休金。该年政府发行了相当于4.056亿美元的债券来支付福利,其中包括直接向SPP受益人支付的退休金和支付给SAP的转让证明(CT)和CTC。公共养老金总额占到GDP的1.75%。

三、数据

本研究的分析采用了经济部(MINEC)实施的2011年EHPM调查的结果。EHPM于1月至12月进行,调查样本为21413户。这些家庭在多个层面上都具有代表性:遍布全国、城市与农村、圣萨尔瓦多大都会区(AMSS)、各区域,以及全国最大的五十个城市。调查汇总了每户住户的信息,共85291人。对于5岁及以上的77929人,调查还收集了有关劳动参与、消费和退休金的详细信息。另外,调查收集了关于教育和医疗服务的使用情况,以及各家庭多种收入来源的数据,诸如汇款所得。此外,调查还包含了有关家庭消费的详细模块。在2011年之前,调查并没有直接考虑到政府的现金转移价值,例如LPG补贴,RSC支付的补贴金,以及非缴费型养老金。其他信息来自各机构的官方预算报告。

四、方法

影响分析基于CEQ手册前几章中介绍的CEQ方法。基本上,这一方法包括产生关于收入的一系列概念,包括税收、转移,以建立一个包含众多指标的菜单,这些指标将以一种量化的方式,测算税收与转移制度的累进性,以及它们对不平等和贫困的影响(不考虑利益相关者的行为变化,或是一般均衡效应的影响)。接下来我们将解释,在萨尔瓦多的案例中,我们将如何构建这些组件。

• 市场收入

所有估计市场收入的必需组成部分,都能利用EHPM中包含的信息,通过直接识别方法得到。该调查结果拥有足够的细节,可以让我们估计收入的各个组成部分:税前总劳动收入(正式或非正式)、自我消费、资本收入和自住房屋估算的租金。私人转移(汇款或其他形式)、赠与、缴费性养老金可以直接识别;调查报告给出了每个人上述项目的具体美元数字。在敏感度分析中,来自缴费型体制的养老金被排除在市场收入之外,而被视作政府转移。

• 可支配收入

可支配收入等于市场收入减去通过各种征税渠道对个人收入(包括市场收入)的直接征税额、所有类型的社会保障缴费,但不必减去指定用于养老金的部分。利用EHPM中包含的信息,我们可以采用取代法估算税收和直接捐款。

直接缴纳的税款并未在EHPM中直接报告。但鉴于所得税主要由正式工人支付,可以以正式工作人员报告的月薪总额为基准,采用所得税法确定的规则和利率来估算税额。但是,非职工工资所得税不能用EHPM确定,因此不包括在分析中。

对医疗系统的缴费也没有直接报告在EHPM中。不过该调查包括了工人所属医疗系统的信息。因此,我们通过总月薪和适用官方税率来估计医疗系统缴费。

由于当前工人向萨尔瓦多养老基金缴纳的费用,大部分都直接进入了工人的个人账户,所以这部分费用被认为是储蓄,因此在敏感性分析中不予扣除。

加上所有现金或实物的直接政府转移。在敏感性分析中,我们包含了缴费型养老金。EHPM的问卷上有关于所收到的社会计划福利类型的问题,因此使用取代方法估算直接转移是可能的。

• 直接现金转移:

——如果家庭报告收到条件支付(RSC),根据该方案的规则,我们将每月15美元或20美元算入家庭收到的现金转移中。

——如果家庭报告收到非缴费型养老金,我们将每月50美元算入符合条件的成年人收到的现金转移中。

——如果家庭报告收到PATI福利,我们将为期6个月、每月100美元的现金转移计入到家庭所收到的转移中。

——如果家庭报告收到LPG补贴,我们将每月9.10美元算入家庭收到的现金转移中。

• 直接商品转移:

——EHPM中报告了每个人是否上学,他们的受教育程度以及所就读学校的类型(公立或私立)。所有公立学校的学生,从学前班至九年级,都会收到一份校园包裹和一份午餐。每一位学生在这两个计划中所享受到的福利,按人均成本计算至家庭收到的转移中:学前班的制服和其余补给品共计50.77美元,其他年级则为53.26美元,所有人的午餐成本都被记为11.40美元。

——EHPM的问卷询问了有关农业活动的问题。如果一个家庭满足相关资格要求,我们就将相应包裹的平均成本计入该家庭收到的转移支付中:玉米为64.50美元,豆类为48.50美元。

EHPM没有足够的信息来确定家庭中的学生是否受益于“一杯牛奶”计划,因此这一计划的转移收入不包括在我们的分析中,所幸它的预算很小。

• 可消费收入

消费品收入是可支配收入加上间接补贴,减去间接税和缴费。

间接补贴:EHPM问卷包含每类补贴服务费用的问题,因此可以使用插补方法估算间接补贴。

——电力补贴通过估计家庭所使用的千瓦时数字来估算得到,千瓦时数字则根据家庭报告的用电支出、使用调查当时的费率计算得到。收到的补贴数额通过计算实际支付的金额与无补贴金额之间的差额来估计。

——供水补贴,使用接受公共供应商ANDA服务的家庭所报告的用水支出估算得到。先基于家庭报告的用水支出和费率估算家庭用水的立方米数,再根据真实单位成本计算无补贴情况下的成本。家庭支付的水费与无补贴成本数额之间的差异便可用于估计家庭所收到的补贴数额。

——公共交通补贴利用家庭报告的公共交通支出来估算;先根据家庭报告的费用估算家庭乘坐公共交通的次数。然后采用不同的费率计算公共交通补贴:在AMSS外,乘坐次数乘以0.09美元,在AMSS内,乘坐次数乘以0.092美元。

更多细节,可以参见统计附录。

间接税和缴费也采用取代法估算得到。

——增值税:EHPM有详细的消费信息,包括商品和服务的购买地点。这使我们可以估计增值税的总消费(忽略了免税商品,以及非正式场合的食品购买)。增值税进而可以用CEQ手册中提及的方法,以“有效税率”乘以可支配收入计算得到。

特殊费用——燃料:根据家庭报告的燃料支出,采用调查当时的月平均燃料价格,估计得到家庭燃料消费的加仑量,再据此估算燃料消费所产生的特殊费用。

• 最终收入

最终收入是可消费收入加上国家提供的社会服务的货币价值。通过EHPM中包含的信息,可以使用取代法估算这些实物转移。

公共教育:EHPM报告了个人是否上学、教育程度以及所就读学校的类型(公立或私立)。受益总额根据每名公立学校学生的年均成本估算得到:学前班教育阶段为314.50美元,基础教育阶段(一年级至九年级)为416.70美元,中等教育阶段为567.70美元,第三阶段则为788.60美元。

公共医疗:EHPM拥有家庭进入何种缴费医疗保障体制的信息(ISSS,ISBM或COSAM)。我们假定所有不参与缴费医疗保障体制,也没有私人健康保险的人都使用公共健康服务。对于家庭中的每个人,各类型医疗服务提供者的人均成本估算如下:公共健康服务为117美元,ISSS为242美元,教师福利为251美元,COSAM为251美元。

妇女之城:EHPM没有足够的信息来确定家庭中的一个女性是否为该计划的受益人,因此这一计划的收益不包括在分析中。2011年该计划的预算非常小。

五、财政政策对不平等性和贫困的影响

直接征税和直接转移,有着0.0156基尼点的平等化效应。间接税与间接补贴的综合效应相当。加上实物转移的影响(对教育与健康的公共支出),基尼系数降低了0.0455。减贫效果方面,财政政策在农村和城镇地区都收效甚微。无论采用国内或国际的贫困线标准,直接转移都减少了以可支配收入衡量的贫困发生率(与采用市场收入加养老金衡量的发生率相比)。然而,当我们考虑扣除补贴后的间接税时,这一效应就变得微乎其微了。换句话说,以可消费收入衡量的贫困发生率,和采用市场收入时得到的贫困发生率几乎是相等的,不论采用国内还是国际的贫困线标准。在轻度贫困的情况下,以国内或国际贫困线标准衡量,以可消费收入衡量的贫困发生率要高于市场收入。换句话说,财政政策使得更多人来到了轻微贫困线以下。贫困差距几乎没有变动。然而,平均的贫困差距却下降了,所以即使在考虑了净间接税的影响之后,最为贫穷的个体,情况也会略有改善。但是,最后一项指标可能会导致盲目的自满,因为从倒数第二贫穷的十分位开始,人民就是净付款人,这意味着相比来自直接转移的收益,他们在直接或间接税上支付了更多。此外,利用Higgins和Lustig提出的财政贫困指标,即使用2005年PPP计算得到的每日1.25美元的超贫困线来衡量,也有接近30%的贫困人口在征税、现金转移和补贴的净效果下变得更为贫穷。

• 覆盖与漏出

为什么财政政策在实践中几乎对贫困发生率毫无作用?为了回答这个问题,对直接转移的瞄准有效性进行分析非常重要。垂直效率指数测算不同贫困线标准下,直接转移支出中真正进入贫困人口的百分比。如表5所示,在国际和国内贫困线标准下,进入极度贫困人口的百分比分别为25%和16%。而对于贫困总人口而言(极度贫困与轻微贫困),分配给他们的资源则分别为47%和49%。

溢出总量指标衡量的是贫困人口所得超过使他们正好达到对应贫困线标准所需收益的百分比。这一数字非常小,这意味着贫困人群的收益并未超量。

贫困差距的效率指标显示了直接转移所能覆盖的总差距百分比。可以看出,极端贫困差距只缩小了大约20%左右。这在一定程度上是因为资源并不集中投放于最贫穷的人口,正如垂直效率指标所指出的那样。然而,如表6所示,这并不是因为钱被投入了中产阶级或上层阶级。直接转移收益的很大一部分投向了收入在4美元到10美元之间的家庭,这类人群也被称为“弱势群体”。这一点很重要,因为这意味着改善给穷人现金转移的瞄准程度,其代价可能是增加了那些仅仅略高于贫困线的群体的脆弱性。

另外,接受直接转移的人口总数中,只有26.6%的人口收入低于PPP衡量的极端贫困线——2.50美元。例如,在RSC和PATI的受益者中,有50.9%的人收入低于2.50美元的国际极端贫困线。其余计划的受益人也是如此,低于极端贫困线的人仅占29.4%。而间接补贴方面,只有12.5%的受益者属于极端贫困人口。虽然它们部分抵消了间接税的影响,但它们在减少可消费收入贫困时作用非常有限。

此外,一些方案在极端和轻微贫困人口中的覆盖率也相当低。

六、总结与建议

财政政策确实能影响不平等和贫困,但其效应有限。与地区内外的其他国家相比,萨尔瓦多政府规模属于中小型。然而,与那些购买力人均收入水平相似的经济体的政策结果相比,该国贫困与不平等的减少相对较小。当前资源下,尚有增加政策影响力与政策发生率的空间。如此看来,财政政策对贫困和不平等的影响有可能增强。这一改进可以通过对其他领域的公共支出或针对更高收入群体的转移与补贴进行重新定向,并通过社会支出来使二者相联。同时,要提高方案的有效性和效率,并增加直接转移,以确保政策焦点更为集中。

萨尔瓦多的再分配程度在总体趋势上略低于其他人均收入和购买力相似的国家。转移与直接税共同作用,可以将不平等程度减少1%。当加入间接补贴和税收对消费的影响时,对平等的增加效应稍有改善。最后,一并考虑公共支出对教育和卫生的影响后,基尼系数下降了3.6%。这意味着该国比起同等PPP人均毛收入水平国家,再分配程度稍低。

一般来说,在收入方面,对个人直接征税和对社会医疗保障的缴费都是累进的。间接税在整体上对再分配不产生影响。在支出层面,考虑到我们所评估的社会计划,诸如RSC、普遍基本养老金、PATI、校园包裹、校园午餐计划、农业包裹等,直接转移在绝对值意义上是累进的。这意味着人均总量随着收入增加而减少。然而,在这些计划上花费的支出很小,仅仅占到初级支出的1.3%、GDP的0.3%。

补贴在相对意义上来说是累进的,主要是因为电力和燃气补贴。然而,供水补贴高至第五收入分位,并补贴给所有低于这一收入的人,而交通补贴则是递减的。但是,由于后者的受益人集中在生活费用较高的城市地区,因此下结论时必须小心谨慎。

在健康方面,配给的总量仅仅在相对意义上是累进的。非缴费公共健康支出在绝对值意义上是累进的。在教育方面,基础和学前教育在绝对值意义上是累进的,而中等教育则是中性的。换句话说,每一位学生都会收到同样的数量。第三级教育在相对意义上是中性的,而且其发生率很低。

财政政策对减贫影响不大。虽然直接转移的焦点非常正确,但最贫困人口的覆盖率却很低,并且这一转移只占初级支出的一小部分。在这方面,考虑到扣除补贴的间接税的影响,与国际和国内贫困线的市场收入相比,极端贫困基本上维持不变,总体贫困则是增加的。

尽管以税后收入测算,极端贫困在萨尔瓦多的减少效应非常有限,该国的政策结果与区域内其他采用同样方法的经济体相比却非常不错。例如,其他国家的贫困增加了,包括人均收入明显更高的巴西,而萨尔瓦多的贫困则基本维持不变。

转移收益中很大一部分进入了日均收入为PPP4美元至10美元之间的家庭,这些家庭也被称为“弱势群体”。然而,直接转移对减贫效应如此之低的原因主要是相对较低的覆盖率。这是因为受益人中出于PPP2.5美元国际贫困线以下的比例较少。他们中只有26.6%的人接收了一定数量的直接转移。

• 建议

对于那些已经证明有效地目标社会计划,扩展其受益人和覆盖率。如前所述,减贫效果差的原因在于直接转移的本质特点,即虽然集中,但在贫困人口中缺乏足够广泛的覆盖面。

改善补贴的瞄准,以将资源重新定向于贫困人口。尽管补贴在相对意义上是累进的,但由于很大一部分补贴进入了非贫困人口,所以补贴对减少贫困和不平等的效应也非常有限。因此,通过将资源重新定向至惠及低收入家庭的计划,提升补贴的效果是有可能的。例如,由于电力补贴针对用电超过99千瓦时的家庭,而这些补贴仅占这些家庭收入的很小一部分。这意味着他们相对发生贫苦的可能性很低,可以考虑取消对这些消费者的这一补贴,将这笔资金转至社会支出,比如用于扩大教育覆盖。

提高卫生部提供的医疗服务的覆盖面和质量,以及学前教育和中等教育的覆盖水平,特别是针对最贫穷的人群。由于卫生和教育服务的公共社会支出预算庞大,这些服务对减少不平等有很大的影响。因此,提高它们的覆盖率和质量,特别是针对最贫困人口,将会改善财政政策对贫困人口的影响。例如,增加入学率最低的学前教育和中等教育的供给以及增加非缴费型卫生服务的资源将对减少不平等现象产生更大的影响。举例而言,增加学前教育和中等教育这两类净入学率最低的教育水平的供给,增加非缴费型健康服务,将会对减少不平等产生更为显著的影响。

( 作者简介:Margarita Beneke和Jose Andres Oliva 供职于萨尔瓦多的FUSADES;Nora Lustig是美国杜兰大学的经济学教授。)

(译校者:夏庆杰 顾思蒋)

扫描下载手机客户端

地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)

版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2